複数辞典一括検索+![]()

![]()

○他山の石以て玉を攻むべしたざんのいしもってたまをおさむべし🔗⭐🔉

○他山の石以て玉を攻むべしたざんのいしもってたまをおさむべし

[詩経小雅、鶴鳴](よその山から出た粗悪な石でも、自分の宝石を磨く役には立つという意から)自分より劣っている人の言行も自分の知徳を磨く助けとすることができる。

⇒た‐ざん【他山】

たし【立し】

(上代東国方言。「立つ」の連用形)(→)「立ち」に同じ。万葉集20「荒し男おも―や憚る不破の関越くえてわは行く」

たし【足し】

①たすこと。ふやすこと。増し加えること。

②おぎない。たすけ。たしまえ。日葡辞書「タシニスル」。「腹の―」「何の―にもならない」

た‐し【他志】

ふたごころ。あだしごころ。異志。

た‐し【他紙】

ほかの新聞。他社の新聞。

た‐し【他誌】

ほかの雑誌。ほかから出ている雑誌。

た‐し【多士】

多くのすぐれた人材。「―済済」

たし

〔助動〕

(活用は形容詞型。[活用]○/たく/たし/たき/たけれ/○)動詞型に活用する語の連用形に接続して、願望を表す。平安時代後期に使われ出した語。鎌倉時代以降は徐々に「まほし」と代わって行った。千五百番歌合「いさいかに深山の奥にしほれても心知りたき秋の夜の月…左知りたきといへる、俗人の語に聞くといへども、未だ和歌の詞に詠まざるか」。徒然草「家にありたき木は、松、さくら」。平家物語10「御返りごとをも承りたう候ひしかども」

た・し

〔接尾〕

⇒たい

たじ【多遅】タヂ

イタドリの古名。反正紀「―の花は今の虎杖いたどりの花なり」

た‐じ【他事】

ほかのこと。よそごと。余事。日葡辞書「タジヲマジエヌ」

⇒他事ながら

⇒他事無し

た‐じ【他時】

①昔。以前。

②いつか別の時。

た‐じ【多事】

①仕事の多いこと。いそがしいこと。「―多端」

②事件の多いこと。世間が穏やかでないこと。「―多難」

た‐じ【多時】

①多くの時間。久しい間。

②以前。往時。

だし【出し】

①城の出丸でまる。日葡辞書「シロ(城)ノダシ」

②幟のぼりなどの頭に付ける飾り物。

③兜かぶと人形の頭に付けた厚紙の飾り物。

④「出し風かぜ」の略。

⑤「出し汁」の略。「昆布で―をとる」

⑥手段として利用するもの。方便。口実。「―にする」「―に使う」

だし【山車】

(ダシは「出し物」の意で、神の依代よりしろとして突き出した飾りに由来するという)祭礼の時、種々の飾り物などをして引き出す車。屋台。〈[季]夏〉。「―を引く」→だんじり→やまぼこ→やまがさ

山車

だし‐あ・う【出し合う】‥アフ

〔他五〕

各自が互いに金品などを出す。

だし‐いれ【出し入れ】

出すことと入れること。出したり入れたりすること。しゅつにゅう。「金銭の―」

だし‐おき【出し置き】

取り出して時を経たこと。また、そのもの。「―の沢庵」

だし‐おくれ【出し遅れ】

出し遅れること。「証文の―」

だし‐おく・れる【出し遅れる】

〔自下一〕

出すべき時機に遅れる。

だし‐おしみ【出し惜しみ】‥ヲシミ

出すことを惜しむこと。出すことをしぶること。「知識を―する」

だし‐おし・む【出し惜しむ】‥ヲシム

〔他五〕

金品や力など、自分の物を使うのを惜しむ。出し渋る。「1円でも―・む」

たしか【確か・慥か】

[一]〔名〕

①しっかりして動かないこと。雄略紀「君臣の義―なり」。「土台は―だ」

②信用できること。安心なこと。万葉集12「―なる使を無みと心をそ使に遣りし」。徒然草「本経の―なるにつきて、この真言陀羅尼をば申しつるなり」。「―な筋から聞いた」「腕は―だ」

③間違いのないこと。確実なこと。源氏物語葵「―に御枕上に参らすべき祝ひのものにて侍る」。平家物語7「―に頼朝討つべきよし、謀反の企てありと申す者あり」。「―にこの中にしまった」

④あぶなくないこと。安全なこと。宇津保物語嵯峨院「これは―ならむ物に入れて置き給へれ」。「まだ足許は―だ」

⑤はっきりしていること。明瞭なこと。源氏物語葵「かく宣へど誰とこそ知らね。―にの給へ」。「―な証拠」

[二]〔副〕

《慥》(自分の記憶によれば)まず間違いなく。狂言、佐渡狐「―無いと聞いたが有るが定じょうか」。「―明日だと思います」

⇒たしか‐らしさ【確からしさ】

だし‐がい【出貝】‥ガヒ

「貝合かいあわせ2」参照。

だし‐かぜ【出し風】

船を出すのに便利な風の意で、陸地から海に向かって吹く風。だし。

たしか・める【確かめる・慥かめる】

〔他下一〕[文]たしか・む(下二)

念を押して、間違いがないかどうか確認する。あいまいな点を明瞭にする。「真偽を―・める」「火の元を―・める」

だし‐がら【出し殻】

①煮出してだし汁をとったあとのかす。

②茶殻。

たしか‐らしさ【確からしさ】

①(→)確率に同じ。

②確実性。信頼性。

⇒たしか【確か・慥か】

た‐しき【多識】

多く物事を知っていること。「多知―」

た‐しぎ【田鴫】

シギの一種。中形で、冬期水田に多く、地中の小動物を食べる。北半球北部で繁殖し、日本には冬、渡来する。

タシギ

撮影:小宮輝之

だし‐あ・う【出し合う】‥アフ

〔他五〕

各自が互いに金品などを出す。

だし‐いれ【出し入れ】

出すことと入れること。出したり入れたりすること。しゅつにゅう。「金銭の―」

だし‐おき【出し置き】

取り出して時を経たこと。また、そのもの。「―の沢庵」

だし‐おくれ【出し遅れ】

出し遅れること。「証文の―」

だし‐おく・れる【出し遅れる】

〔自下一〕

出すべき時機に遅れる。

だし‐おしみ【出し惜しみ】‥ヲシミ

出すことを惜しむこと。出すことをしぶること。「知識を―する」

だし‐おし・む【出し惜しむ】‥ヲシム

〔他五〕

金品や力など、自分の物を使うのを惜しむ。出し渋る。「1円でも―・む」

たしか【確か・慥か】

[一]〔名〕

①しっかりして動かないこと。雄略紀「君臣の義―なり」。「土台は―だ」

②信用できること。安心なこと。万葉集12「―なる使を無みと心をそ使に遣りし」。徒然草「本経の―なるにつきて、この真言陀羅尼をば申しつるなり」。「―な筋から聞いた」「腕は―だ」

③間違いのないこと。確実なこと。源氏物語葵「―に御枕上に参らすべき祝ひのものにて侍る」。平家物語7「―に頼朝討つべきよし、謀反の企てありと申す者あり」。「―にこの中にしまった」

④あぶなくないこと。安全なこと。宇津保物語嵯峨院「これは―ならむ物に入れて置き給へれ」。「まだ足許は―だ」

⑤はっきりしていること。明瞭なこと。源氏物語葵「かく宣へど誰とこそ知らね。―にの給へ」。「―な証拠」

[二]〔副〕

《慥》(自分の記憶によれば)まず間違いなく。狂言、佐渡狐「―無いと聞いたが有るが定じょうか」。「―明日だと思います」

⇒たしか‐らしさ【確からしさ】

だし‐がい【出貝】‥ガヒ

「貝合かいあわせ2」参照。

だし‐かぜ【出し風】

船を出すのに便利な風の意で、陸地から海に向かって吹く風。だし。

たしか・める【確かめる・慥かめる】

〔他下一〕[文]たしか・む(下二)

念を押して、間違いがないかどうか確認する。あいまいな点を明瞭にする。「真偽を―・める」「火の元を―・める」

だし‐がら【出し殻】

①煮出してだし汁をとったあとのかす。

②茶殻。

たしか‐らしさ【確からしさ】

①(→)確率に同じ。

②確実性。信頼性。

⇒たしか【確か・慥か】

た‐しき【多識】

多く物事を知っていること。「多知―」

た‐しぎ【田鴫】

シギの一種。中形で、冬期水田に多く、地中の小動物を食べる。北半球北部で繁殖し、日本には冬、渡来する。

タシギ

撮影:小宮輝之

タジキスタン【Tadzhikistan】

中央アジアの南部、パミール高原にある共和国。東は中国に、南はアフガニスタンに隣接。綿花栽培・牧羊が盛ん。1991年のソ連解体で独立。住民は主にイラン系タジク人。面積14万3000平方キロメートル。人口657万3千(2003)。首都ドゥシャンベ。旧称タジク。→CIS(図)

たしき‐せい【多色性】

⇒たしょくせい

だし‐きって【出切手】

江戸時代、大坂にあった諸藩の蔵屋敷が発行した保管米や保管貨物の引換券。出手形。→蔵くら預り切手

だし‐ぎり【出し切り】

①出しきること。

②絶えず出していること。出したままであること。出しっぱなし。

だし‐き・る【出し切る】

〔他五〕

出し尽くす。すっかり出してしまう。「力を―・る」

タジク【Tadzhik】

タジキスタンの旧称。

たじく‐せん【多軸船】‥ヂク‥

複数のスクリュー‐プロペラのある船。

たしけ・し【確けし】

〔形ク〕

たしかである。万葉集18「黄金くがねかも―・くあらむと思ほして」

だし‐げた【出し桁】

腕木うでぎの端にのせるなどして外方に持ち出した桁。

タシケント【Tashkent】

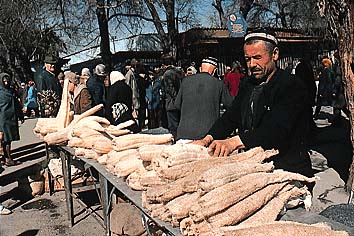

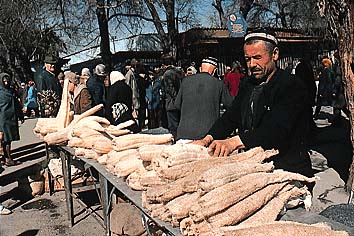

中央アジア、ウズベキスタン共和国の首都。中央アジア第一の都市で、天山の西麓シル‐ダリアの支流の豊かなオアシスを占め、隊商の集合地。綿花・皮革を産出。機械・繊維工業の中心。人口213万7千(2001)。

タシケント

撮影:小松義夫

タジキスタン【Tadzhikistan】

中央アジアの南部、パミール高原にある共和国。東は中国に、南はアフガニスタンに隣接。綿花栽培・牧羊が盛ん。1991年のソ連解体で独立。住民は主にイラン系タジク人。面積14万3000平方キロメートル。人口657万3千(2003)。首都ドゥシャンベ。旧称タジク。→CIS(図)

たしき‐せい【多色性】

⇒たしょくせい

だし‐きって【出切手】

江戸時代、大坂にあった諸藩の蔵屋敷が発行した保管米や保管貨物の引換券。出手形。→蔵くら預り切手

だし‐ぎり【出し切り】

①出しきること。

②絶えず出していること。出したままであること。出しっぱなし。

だし‐き・る【出し切る】

〔他五〕

出し尽くす。すっかり出してしまう。「力を―・る」

タジク【Tadzhik】

タジキスタンの旧称。

たじく‐せん【多軸船】‥ヂク‥

複数のスクリュー‐プロペラのある船。

たしけ・し【確けし】

〔形ク〕

たしかである。万葉集18「黄金くがねかも―・くあらむと思ほして」

だし‐げた【出し桁】

腕木うでぎの端にのせるなどして外方に持ち出した桁。

タシケント【Tashkent】

中央アジア、ウズベキスタン共和国の首都。中央アジア第一の都市で、天山の西麓シル‐ダリアの支流の豊かなオアシスを占め、隊商の集合地。綿花・皮革を産出。機械・繊維工業の中心。人口213万7千(2001)。

タシケント

撮影:小松義夫

タシケントの市場

撮影:小松義夫

タシケントの市場

撮影:小松義夫

だし‐こ【出し子】

煮出して味付けに用いる小鰯などの干物。煮出し子。にぼし。

だし‐こぶ【出し昆布】

煮出し汁につかう昆布。だしこんぶ。

たし‐さいさい【多士済済】

⇒たしせいせい

だし‐ざめ【出し鮫】

鮫皮を巻いたままで柄糸つかいとを巻いてない刀の柄。近世、短刀の拵こしらえに多く用いた。

たし‐ざん【足し算】

二つ以上の数を加える計算。寄せ算。くわえ算。加法。↔引き算

た‐じし【田鹿・田獣】

牛の異称。

だし‐しぶ・る【出し渋る】

〔他五〕

出すことをしぶる。金銭などをしぶしぶ出す。

だし‐じゃこ【出し雑魚】

煮出しに用いる、乾燥した小魚。

だし‐じる【出し汁】

鰹節・昆布・椎茸しいたけなどを煮出した汁。にだし。だし。

たし‐せいせい【多士済済】

すぐれた人材が多くあること。たしさいさい。

たしせんたく‐ほう【多肢選択法】‥ハフ

(→)マルティプル‐チョイスに同じ。

たし‐だか【足高】

江戸幕府の職俸制の一種。役職ごとに禄高が定まっていて低い家禄の者は高官に登用できなかったのを、8代将軍吉宗の時に人材登用のため、低い家禄のものでも或る役職に就いた時は、在職中、その不足額を補給したこと。

たじ‐たじタヂタヂ

①足もとが定まらずよろめき歩くさま。

②相手に圧倒されてたじろぐさま。「反論されて―となる」「―の態てい」

たしだし‐に

〔副〕

(タシニの重複形)たしかに。しっかりと。古事記下「ささ葉に打つや霰の―率い寝てむ後は人は離かゆとも」

たじ‐たたん【多事多端】

(「端」も事柄の意)仕事が多くて非常に忙しいこと。「―の折」

たじ‐たなん【多事多難】

事件が次々と起こり、困難が多いこと。「―の一年だった」

だし‐ちゃ【出し茶】

煎じ出して用いる茶。せんじちゃ。風俗文選「世もつて隠元茶と号す。これは是―なり」

た‐しつ【他室】

ほかのへや。

た‐しつ【多湿】

湿気が多いこと。「―な地方」「高温―」

た‐じつ【他日】

①過ぎ去った日。以前。

②将来のいつか別の日。この後の日。後日。今後。「―を期する」

た‐じつ【多日】

多くの日かず。長い月日。

だしっ‐こ【出しっこ】

①互いに出し合うこと。

②互いに共同の目的で出し合うこと。特に、費用を出し合って飲食などをすること。だしあい。洒落本、辰巳婦言「おツかたまつて、―のおでんしら菊」

だしっ‐ぱなし【出しっ放し】

出したままにしておくこと。「水道の水を―にする」

だし‐こ【出し子】

煮出して味付けに用いる小鰯などの干物。煮出し子。にぼし。

だし‐こぶ【出し昆布】

煮出し汁につかう昆布。だしこんぶ。

たし‐さいさい【多士済済】

⇒たしせいせい

だし‐ざめ【出し鮫】

鮫皮を巻いたままで柄糸つかいとを巻いてない刀の柄。近世、短刀の拵こしらえに多く用いた。

たし‐ざん【足し算】

二つ以上の数を加える計算。寄せ算。くわえ算。加法。↔引き算

た‐じし【田鹿・田獣】

牛の異称。

だし‐しぶ・る【出し渋る】

〔他五〕

出すことをしぶる。金銭などをしぶしぶ出す。

だし‐じゃこ【出し雑魚】

煮出しに用いる、乾燥した小魚。

だし‐じる【出し汁】

鰹節・昆布・椎茸しいたけなどを煮出した汁。にだし。だし。

たし‐せいせい【多士済済】

すぐれた人材が多くあること。たしさいさい。

たしせんたく‐ほう【多肢選択法】‥ハフ

(→)マルティプル‐チョイスに同じ。

たし‐だか【足高】

江戸幕府の職俸制の一種。役職ごとに禄高が定まっていて低い家禄の者は高官に登用できなかったのを、8代将軍吉宗の時に人材登用のため、低い家禄のものでも或る役職に就いた時は、在職中、その不足額を補給したこと。

たじ‐たじタヂタヂ

①足もとが定まらずよろめき歩くさま。

②相手に圧倒されてたじろぐさま。「反論されて―となる」「―の態てい」

たしだし‐に

〔副〕

(タシニの重複形)たしかに。しっかりと。古事記下「ささ葉に打つや霰の―率い寝てむ後は人は離かゆとも」

たじ‐たたん【多事多端】

(「端」も事柄の意)仕事が多くて非常に忙しいこと。「―の折」

たじ‐たなん【多事多難】

事件が次々と起こり、困難が多いこと。「―の一年だった」

だし‐ちゃ【出し茶】

煎じ出して用いる茶。せんじちゃ。風俗文選「世もつて隠元茶と号す。これは是―なり」

た‐しつ【他室】

ほかのへや。

た‐しつ【多湿】

湿気が多いこと。「―な地方」「高温―」

た‐じつ【他日】

①過ぎ去った日。以前。

②将来のいつか別の日。この後の日。後日。今後。「―を期する」

た‐じつ【多日】

多くの日かず。長い月日。

だしっ‐こ【出しっこ】

①互いに出し合うこと。

②互いに共同の目的で出し合うこと。特に、費用を出し合って飲食などをすること。だしあい。洒落本、辰巳婦言「おツかたまつて、―のおでんしら菊」

だしっ‐ぱなし【出しっ放し】

出したままにしておくこと。「水道の水を―にする」

だし‐あ・う【出し合う】‥アフ

〔他五〕

各自が互いに金品などを出す。

だし‐いれ【出し入れ】

出すことと入れること。出したり入れたりすること。しゅつにゅう。「金銭の―」

だし‐おき【出し置き】

取り出して時を経たこと。また、そのもの。「―の沢庵」

だし‐おくれ【出し遅れ】

出し遅れること。「証文の―」

だし‐おく・れる【出し遅れる】

〔自下一〕

出すべき時機に遅れる。

だし‐おしみ【出し惜しみ】‥ヲシミ

出すことを惜しむこと。出すことをしぶること。「知識を―する」

だし‐おし・む【出し惜しむ】‥ヲシム

〔他五〕

金品や力など、自分の物を使うのを惜しむ。出し渋る。「1円でも―・む」

たしか【確か・慥か】

[一]〔名〕

①しっかりして動かないこと。雄略紀「君臣の義―なり」。「土台は―だ」

②信用できること。安心なこと。万葉集12「―なる使を無みと心をそ使に遣りし」。徒然草「本経の―なるにつきて、この真言陀羅尼をば申しつるなり」。「―な筋から聞いた」「腕は―だ」

③間違いのないこと。確実なこと。源氏物語葵「―に御枕上に参らすべき祝ひのものにて侍る」。平家物語7「―に頼朝討つべきよし、謀反の企てありと申す者あり」。「―にこの中にしまった」

④あぶなくないこと。安全なこと。宇津保物語嵯峨院「これは―ならむ物に入れて置き給へれ」。「まだ足許は―だ」

⑤はっきりしていること。明瞭なこと。源氏物語葵「かく宣へど誰とこそ知らね。―にの給へ」。「―な証拠」

[二]〔副〕

《慥》(自分の記憶によれば)まず間違いなく。狂言、佐渡狐「―無いと聞いたが有るが定じょうか」。「―明日だと思います」

⇒たしか‐らしさ【確からしさ】

だし‐がい【出貝】‥ガヒ

「貝合かいあわせ2」参照。

だし‐かぜ【出し風】

船を出すのに便利な風の意で、陸地から海に向かって吹く風。だし。

たしか・める【確かめる・慥かめる】

〔他下一〕[文]たしか・む(下二)

念を押して、間違いがないかどうか確認する。あいまいな点を明瞭にする。「真偽を―・める」「火の元を―・める」

だし‐がら【出し殻】

①煮出してだし汁をとったあとのかす。

②茶殻。

たしか‐らしさ【確からしさ】

①(→)確率に同じ。

②確実性。信頼性。

⇒たしか【確か・慥か】

た‐しき【多識】

多く物事を知っていること。「多知―」

た‐しぎ【田鴫】

シギの一種。中形で、冬期水田に多く、地中の小動物を食べる。北半球北部で繁殖し、日本には冬、渡来する。

タシギ

撮影:小宮輝之

だし‐あ・う【出し合う】‥アフ

〔他五〕

各自が互いに金品などを出す。

だし‐いれ【出し入れ】

出すことと入れること。出したり入れたりすること。しゅつにゅう。「金銭の―」

だし‐おき【出し置き】

取り出して時を経たこと。また、そのもの。「―の沢庵」

だし‐おくれ【出し遅れ】

出し遅れること。「証文の―」

だし‐おく・れる【出し遅れる】

〔自下一〕

出すべき時機に遅れる。

だし‐おしみ【出し惜しみ】‥ヲシミ

出すことを惜しむこと。出すことをしぶること。「知識を―する」

だし‐おし・む【出し惜しむ】‥ヲシム

〔他五〕

金品や力など、自分の物を使うのを惜しむ。出し渋る。「1円でも―・む」

たしか【確か・慥か】

[一]〔名〕

①しっかりして動かないこと。雄略紀「君臣の義―なり」。「土台は―だ」

②信用できること。安心なこと。万葉集12「―なる使を無みと心をそ使に遣りし」。徒然草「本経の―なるにつきて、この真言陀羅尼をば申しつるなり」。「―な筋から聞いた」「腕は―だ」

③間違いのないこと。確実なこと。源氏物語葵「―に御枕上に参らすべき祝ひのものにて侍る」。平家物語7「―に頼朝討つべきよし、謀反の企てありと申す者あり」。「―にこの中にしまった」

④あぶなくないこと。安全なこと。宇津保物語嵯峨院「これは―ならむ物に入れて置き給へれ」。「まだ足許は―だ」

⑤はっきりしていること。明瞭なこと。源氏物語葵「かく宣へど誰とこそ知らね。―にの給へ」。「―な証拠」

[二]〔副〕

《慥》(自分の記憶によれば)まず間違いなく。狂言、佐渡狐「―無いと聞いたが有るが定じょうか」。「―明日だと思います」

⇒たしか‐らしさ【確からしさ】

だし‐がい【出貝】‥ガヒ

「貝合かいあわせ2」参照。

だし‐かぜ【出し風】

船を出すのに便利な風の意で、陸地から海に向かって吹く風。だし。

たしか・める【確かめる・慥かめる】

〔他下一〕[文]たしか・む(下二)

念を押して、間違いがないかどうか確認する。あいまいな点を明瞭にする。「真偽を―・める」「火の元を―・める」

だし‐がら【出し殻】

①煮出してだし汁をとったあとのかす。

②茶殻。

たしか‐らしさ【確からしさ】

①(→)確率に同じ。

②確実性。信頼性。

⇒たしか【確か・慥か】

た‐しき【多識】

多く物事を知っていること。「多知―」

た‐しぎ【田鴫】

シギの一種。中形で、冬期水田に多く、地中の小動物を食べる。北半球北部で繁殖し、日本には冬、渡来する。

タシギ

撮影:小宮輝之

タジキスタン【Tadzhikistan】

中央アジアの南部、パミール高原にある共和国。東は中国に、南はアフガニスタンに隣接。綿花栽培・牧羊が盛ん。1991年のソ連解体で独立。住民は主にイラン系タジク人。面積14万3000平方キロメートル。人口657万3千(2003)。首都ドゥシャンベ。旧称タジク。→CIS(図)

たしき‐せい【多色性】

⇒たしょくせい

だし‐きって【出切手】

江戸時代、大坂にあった諸藩の蔵屋敷が発行した保管米や保管貨物の引換券。出手形。→蔵くら預り切手

だし‐ぎり【出し切り】

①出しきること。

②絶えず出していること。出したままであること。出しっぱなし。

だし‐き・る【出し切る】

〔他五〕

出し尽くす。すっかり出してしまう。「力を―・る」

タジク【Tadzhik】

タジキスタンの旧称。

たじく‐せん【多軸船】‥ヂク‥

複数のスクリュー‐プロペラのある船。

たしけ・し【確けし】

〔形ク〕

たしかである。万葉集18「黄金くがねかも―・くあらむと思ほして」

だし‐げた【出し桁】

腕木うでぎの端にのせるなどして外方に持ち出した桁。

タシケント【Tashkent】

中央アジア、ウズベキスタン共和国の首都。中央アジア第一の都市で、天山の西麓シル‐ダリアの支流の豊かなオアシスを占め、隊商の集合地。綿花・皮革を産出。機械・繊維工業の中心。人口213万7千(2001)。

タシケント

撮影:小松義夫

タジキスタン【Tadzhikistan】

中央アジアの南部、パミール高原にある共和国。東は中国に、南はアフガニスタンに隣接。綿花栽培・牧羊が盛ん。1991年のソ連解体で独立。住民は主にイラン系タジク人。面積14万3000平方キロメートル。人口657万3千(2003)。首都ドゥシャンベ。旧称タジク。→CIS(図)

たしき‐せい【多色性】

⇒たしょくせい

だし‐きって【出切手】

江戸時代、大坂にあった諸藩の蔵屋敷が発行した保管米や保管貨物の引換券。出手形。→蔵くら預り切手

だし‐ぎり【出し切り】

①出しきること。

②絶えず出していること。出したままであること。出しっぱなし。

だし‐き・る【出し切る】

〔他五〕

出し尽くす。すっかり出してしまう。「力を―・る」

タジク【Tadzhik】

タジキスタンの旧称。

たじく‐せん【多軸船】‥ヂク‥

複数のスクリュー‐プロペラのある船。

たしけ・し【確けし】

〔形ク〕

たしかである。万葉集18「黄金くがねかも―・くあらむと思ほして」

だし‐げた【出し桁】

腕木うでぎの端にのせるなどして外方に持ち出した桁。

タシケント【Tashkent】

中央アジア、ウズベキスタン共和国の首都。中央アジア第一の都市で、天山の西麓シル‐ダリアの支流の豊かなオアシスを占め、隊商の集合地。綿花・皮革を産出。機械・繊維工業の中心。人口213万7千(2001)。

タシケント

撮影:小松義夫

タシケントの市場

撮影:小松義夫

タシケントの市場

撮影:小松義夫

だし‐こ【出し子】

煮出して味付けに用いる小鰯などの干物。煮出し子。にぼし。

だし‐こぶ【出し昆布】

煮出し汁につかう昆布。だしこんぶ。

たし‐さいさい【多士済済】

⇒たしせいせい

だし‐ざめ【出し鮫】

鮫皮を巻いたままで柄糸つかいとを巻いてない刀の柄。近世、短刀の拵こしらえに多く用いた。

たし‐ざん【足し算】

二つ以上の数を加える計算。寄せ算。くわえ算。加法。↔引き算

た‐じし【田鹿・田獣】

牛の異称。

だし‐しぶ・る【出し渋る】

〔他五〕

出すことをしぶる。金銭などをしぶしぶ出す。

だし‐じゃこ【出し雑魚】

煮出しに用いる、乾燥した小魚。

だし‐じる【出し汁】

鰹節・昆布・椎茸しいたけなどを煮出した汁。にだし。だし。

たし‐せいせい【多士済済】

すぐれた人材が多くあること。たしさいさい。

たしせんたく‐ほう【多肢選択法】‥ハフ

(→)マルティプル‐チョイスに同じ。

たし‐だか【足高】

江戸幕府の職俸制の一種。役職ごとに禄高が定まっていて低い家禄の者は高官に登用できなかったのを、8代将軍吉宗の時に人材登用のため、低い家禄のものでも或る役職に就いた時は、在職中、その不足額を補給したこと。

たじ‐たじタヂタヂ

①足もとが定まらずよろめき歩くさま。

②相手に圧倒されてたじろぐさま。「反論されて―となる」「―の態てい」

たしだし‐に

〔副〕

(タシニの重複形)たしかに。しっかりと。古事記下「ささ葉に打つや霰の―率い寝てむ後は人は離かゆとも」

たじ‐たたん【多事多端】

(「端」も事柄の意)仕事が多くて非常に忙しいこと。「―の折」

たじ‐たなん【多事多難】

事件が次々と起こり、困難が多いこと。「―の一年だった」

だし‐ちゃ【出し茶】

煎じ出して用いる茶。せんじちゃ。風俗文選「世もつて隠元茶と号す。これは是―なり」

た‐しつ【他室】

ほかのへや。

た‐しつ【多湿】

湿気が多いこと。「―な地方」「高温―」

た‐じつ【他日】

①過ぎ去った日。以前。

②将来のいつか別の日。この後の日。後日。今後。「―を期する」

た‐じつ【多日】

多くの日かず。長い月日。

だしっ‐こ【出しっこ】

①互いに出し合うこと。

②互いに共同の目的で出し合うこと。特に、費用を出し合って飲食などをすること。だしあい。洒落本、辰巳婦言「おツかたまつて、―のおでんしら菊」

だしっ‐ぱなし【出しっ放し】

出したままにしておくこと。「水道の水を―にする」

だし‐こ【出し子】

煮出して味付けに用いる小鰯などの干物。煮出し子。にぼし。

だし‐こぶ【出し昆布】

煮出し汁につかう昆布。だしこんぶ。

たし‐さいさい【多士済済】

⇒たしせいせい

だし‐ざめ【出し鮫】

鮫皮を巻いたままで柄糸つかいとを巻いてない刀の柄。近世、短刀の拵こしらえに多く用いた。

たし‐ざん【足し算】

二つ以上の数を加える計算。寄せ算。くわえ算。加法。↔引き算

た‐じし【田鹿・田獣】

牛の異称。

だし‐しぶ・る【出し渋る】

〔他五〕

出すことをしぶる。金銭などをしぶしぶ出す。

だし‐じゃこ【出し雑魚】

煮出しに用いる、乾燥した小魚。

だし‐じる【出し汁】

鰹節・昆布・椎茸しいたけなどを煮出した汁。にだし。だし。

たし‐せいせい【多士済済】

すぐれた人材が多くあること。たしさいさい。

たしせんたく‐ほう【多肢選択法】‥ハフ

(→)マルティプル‐チョイスに同じ。

たし‐だか【足高】

江戸幕府の職俸制の一種。役職ごとに禄高が定まっていて低い家禄の者は高官に登用できなかったのを、8代将軍吉宗の時に人材登用のため、低い家禄のものでも或る役職に就いた時は、在職中、その不足額を補給したこと。

たじ‐たじタヂタヂ

①足もとが定まらずよろめき歩くさま。

②相手に圧倒されてたじろぐさま。「反論されて―となる」「―の態てい」

たしだし‐に

〔副〕

(タシニの重複形)たしかに。しっかりと。古事記下「ささ葉に打つや霰の―率い寝てむ後は人は離かゆとも」

たじ‐たたん【多事多端】

(「端」も事柄の意)仕事が多くて非常に忙しいこと。「―の折」

たじ‐たなん【多事多難】

事件が次々と起こり、困難が多いこと。「―の一年だった」

だし‐ちゃ【出し茶】

煎じ出して用いる茶。せんじちゃ。風俗文選「世もつて隠元茶と号す。これは是―なり」

た‐しつ【他室】

ほかのへや。

た‐しつ【多湿】

湿気が多いこと。「―な地方」「高温―」

た‐じつ【他日】

①過ぎ去った日。以前。

②将来のいつか別の日。この後の日。後日。今後。「―を期する」

た‐じつ【多日】

多くの日かず。長い月日。

だしっ‐こ【出しっこ】

①互いに出し合うこと。

②互いに共同の目的で出し合うこと。特に、費用を出し合って飲食などをすること。だしあい。洒落本、辰巳婦言「おツかたまつて、―のおでんしら菊」

だしっ‐ぱなし【出しっ放し】

出したままにしておくこと。「水道の水を―にする」

広辞苑 ページ 12123 での【○他山の石以て玉を攻むべし】単語。