複数辞典一括検索+![]()

![]()

○煮え湯を飲まされるにえゆをのまされる🔗⭐🔉

○煮え湯を飲まされるにえゆをのまされる

自分が信じていた人に裏切られてひどい目にあう。

⇒にえ‐ゆ【煮え湯】

に・える【煮える】

〔自下一〕[文]に・ゆ(下二)

①沸騰した湯などによって物に熱が通り処理される。宇治拾遺物語3「昔より阿弥陀仏の誓ひにて、―・ゆるものをばすくふとぞ知る」。日葡辞書「コノカマハヨウニユル」。「芋の―・えたも御存じない」

②水が沸騰して湯となる。曠野「埋火も消ゆや泪なみだの烹にゆる音」

③甚だしく腹立つ。浄瑠璃、心中万年草「念者ぼんの裕弁様は、踏殺すとて―・えさつしやる」。「腹が―・える」

④上を下へと騒動する。にえくりかえる。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「勝二郎は追放で八幡は―・える」

ニエレレ【Julius Kambarage Nyerere】

タンザニアの政治家。英国からの独立運動を指導、1961〜62年タンガニーカ初代首相、64〜85年タンザニア初代大統領。独自の社会主義を志向。(1922〜1999)

ニエロ【niello】

銅・銀・鉛の硫化物の混合物。黒色の合金で、銀などの象眼に古くから用いられる。

に‐えんき‐さん【二塩基酸】

〔化〕2価の酸。1分子中に電離しうる水素原子を2個もつ酸。硫酸・炭酸・蓚しゅう酸・フタル酸の類。

におニホ

(東北・中部地方で)刈稲を円錐形に高く積み上げたもの。にゅう。

にお【鳰】ニホ

カイツブリの古名。〈[季]冬〉。〈新撰字鏡8〉

におい【匂】ニホヒ

①赤などのあざやかな色が美しく映えること。万葉集10「黄葉もみちばの―は繁し」

②はなやかなこと。つやつやしいこと。万葉集18「少女らがゑまひの―」

③かおり。香気。狭衣物語3「かうばしき―」。「香水の―」

④(「臭」と書く)くさいかおり。臭気。「すえた―」

⑤ひかり。威光。源氏物語椎本「つかさ位世の中の―も」

⑥人柄などの、おもむき。気品。源氏物語幻「かどかどしう、らうらうじう、―多かりし心ざま、もてなし、言の葉」

⑦(「臭」とも書く)そのものが持つ雰囲気。それらしい感じ。「庶民的な―」「犯罪の―」

⑧同色の濃淡によるぼかし。

㋐染色法また襲かさねの色目などで、上が濃く、下が薄い配色。上を濃くするのを普通とし、下を濃くするのを裾濃すそごという。

㋑匂縅においおどしの略。

㋒女のかき眉の下の方の薄くぼかしたところ。

㋓日本刀の刃の、地肌との境目の部分に霧のようにほんのりと見える文様。最も大切な見所の一つ。

⑨芸能や和歌・俳諧などで、そのものに漂う気分・情趣・余情など。花鏡「一声の―より、舞へ移る境にて妙力あるべし」。去来抄「移り、―、響きはつけざまのあんばいなり」→匂付においづけ。

◇「臭」は、好ましくないものに使うことが多い。

⇒におい‐あぶら【匂油】

⇒におい‐あらせいとう【匂紫羅欄花】

⇒におい‐おどし【匂縅】

⇒におい‐が【匂香】

⇒におい‐かけ【匂懸】

⇒におい‐かたじろ【匂肩白】

⇒におい‐ぎれ【匂切】

⇒におい‐ぐさ【匂草】

⇒におい‐こ【匂粉】

⇒におい‐ざくら【匂桜】

⇒におい‐ずみ【匂墨】

⇒におい‐すみれ【匂菫】

⇒におい‐だま【匂玉】

⇒におい‐づけ【匂付】

⇒におい‐どり【匂鳥】

⇒におい‐の‐はな【匂の花】

⇒におい‐ぶくろ【匂袋】

⇒におい‐やぐるま【匂矢車】

におい【臭】ニホヒ

⇒におい(匂)4・7

に‐おい【荷負】‥オヒ

荷を負うこと。また、そのもの。

⇒におい‐うま【荷負馬・駄】

におい‐あぶら【匂油】ニホヒ‥

髪などに塗る芳香のある油。香油。好色一代男6「―売の太右衛門」

⇒におい【匂】

におい‐あらせいとう【匂紫羅欄花】ニホヒ‥

アブラナ科の二年草で、園芸上は一年草。ヨーロッパ原産。高さ約50センチメートル、基部は木化、全株に短柔毛を密生し、灰色。葉は披針形で全縁。春、香の良い橙黄色などの花を開く。八重咲もある。観賞用。ケイランサス。

⇒におい【匂】

におい‐うま【荷負馬・駄】‥オヒ‥

荷を負って運ぶ馬。にうま。

⇒に‐おい【荷負】

におい‐おどし【匂縅】ニホヒヲドシ

鎧よろいの縅糸の色を上段から下段へ濃い色から順次淡くしたもの。

⇒におい【匂】

におい‐が【匂香】ニホヒ‥

匂と香。におい。かおり。か。後撰和歌集春「―うつせ家づとにせむ」

⇒におい【匂】

におい‐かけ【匂懸】ニホヒ‥

(→)伏籠ふせごに同じ。

⇒におい【匂】

におい‐かたじろ【匂肩白】ニホヒ‥

(→)「かたじろ」に同じ。

⇒におい【匂】

におい‐ぎれ【匂切】ニホヒ‥

日本刀で、刃文の匂におい8㋓が途中で切れているもの。

⇒におい【匂】

におい‐ぐさ【匂草】ニホヒ‥

梅の異称。

⇒におい【匂】

におい‐こ【匂粉】ニホヒ‥

芳香を加えた白粉おしろい。

⇒におい【匂】

におい‐ざくら【匂桜】ニホヒ‥

桜の一品種。花は八重で白く、香気のあるもの。

⇒におい【匂】

におい‐ずみ【匂墨】ニホヒ‥

芳香を加えて製した墨。香墨。

⇒におい【匂】

におい‐すみれ【匂菫】ニホヒ‥

スミレの一種。ヨーロッパ南部・西アジア原産。葉は心臓形。花は早春から咲き始め、紫・白色などで芳香が強い。観賞用。園芸でバイオレットと通称。〈[季]春〉

ニオイスミレ

撮影:関戸 勇

⇒におい【匂】

におい‐だま【匂玉】ニホヒ‥

球形の匂袋。西鶴織留1「紅くれないの大房に―を結び下げ」

⇒におい【匂】

におい‐づけ【匂付】ニホヒ‥

蕉風の俳諧で、前句の余情を受けてそれに応ずるような付句つけくを付けること。

⇒におい【匂】

におい‐どり【匂鳥】ニホヒ‥

ウグイスの異称。〈[季]春〉。篠目抄「めづらめづらに鳴く―」

⇒におい【匂】

におい‐の‐はな【匂の花】ニホヒ‥

俳諧で名残の折に詠み込む花。名残の花。→花の定座じょうざ。

⇒におい【匂】

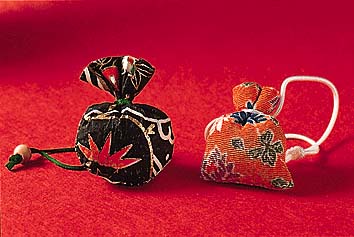

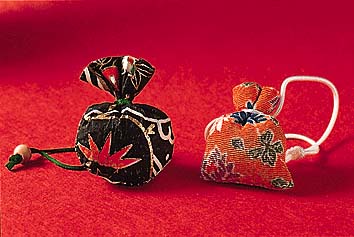

におい‐ぶくろ【匂袋】ニホヒ‥

丁子ちょうじ・麝香じゃこう・竜脳・白檀びゃくだんなどの香料を入れた袋。携帯用・室内用がある。〈[季]夏〉

匂袋

撮影:関戸 勇

⇒におい【匂】

におい‐だま【匂玉】ニホヒ‥

球形の匂袋。西鶴織留1「紅くれないの大房に―を結び下げ」

⇒におい【匂】

におい‐づけ【匂付】ニホヒ‥

蕉風の俳諧で、前句の余情を受けてそれに応ずるような付句つけくを付けること。

⇒におい【匂】

におい‐どり【匂鳥】ニホヒ‥

ウグイスの異称。〈[季]春〉。篠目抄「めづらめづらに鳴く―」

⇒におい【匂】

におい‐の‐はな【匂の花】ニホヒ‥

俳諧で名残の折に詠み込む花。名残の花。→花の定座じょうざ。

⇒におい【匂】

におい‐ぶくろ【匂袋】ニホヒ‥

丁子ちょうじ・麝香じゃこう・竜脳・白檀びゃくだんなどの香料を入れた袋。携帯用・室内用がある。〈[季]夏〉

匂袋

撮影:関戸 勇

⇒におい【匂】

におい‐やか【匂いやか】ニホヒ‥

美しくつやつやしたさま。におやか。宇津保物語蔵開上「いとあてにけだかく、さすがに―におはします」

におい‐やぐるま【匂矢車】ニホヒ‥

キク科の一年草。地中海東部原産の観賞用植物。高さ約70センチメートル。葉は羽裂、花はアザミに似、黄・白・紅色など各種。観賞用。スイート‐サルタン。サルタン。

⇒におい【匂】

に‐おう【二王】‥ワウ

中国の書家王羲之おうぎしと王献之との併称。

に‐おう【仁王・二王】‥ワウ

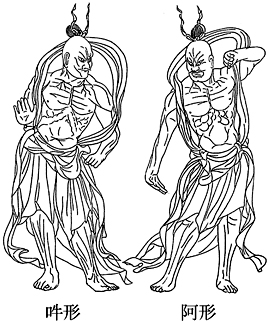

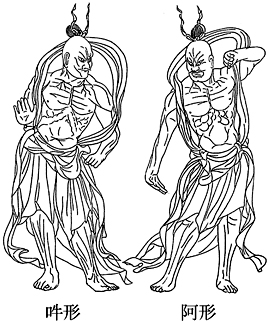

伽藍守護の神で、寺門または須弥壇しゅみだんの両脇に安置した一対の半裸形の金剛力士。普通、口を開けた阿形あぎょうと、口を閉じた吽形うんぎょうに作られ、一方を密迹みっしゃく金剛、他方を那羅延ならえん金剛と分けるなど諸説がある。ともに勇猛・威嚇の相をとる。仁王尊。

仁王

⇒におい【匂】

におい‐やか【匂いやか】ニホヒ‥

美しくつやつやしたさま。におやか。宇津保物語蔵開上「いとあてにけだかく、さすがに―におはします」

におい‐やぐるま【匂矢車】ニホヒ‥

キク科の一年草。地中海東部原産の観賞用植物。高さ約70センチメートル。葉は羽裂、花はアザミに似、黄・白・紅色など各種。観賞用。スイート‐サルタン。サルタン。

⇒におい【匂】

に‐おう【二王】‥ワウ

中国の書家王羲之おうぎしと王献之との併称。

に‐おう【仁王・二王】‥ワウ

伽藍守護の神で、寺門または須弥壇しゅみだんの両脇に安置した一対の半裸形の金剛力士。普通、口を開けた阿形あぎょうと、口を閉じた吽形うんぎょうに作られ、一方を密迹みっしゃく金剛、他方を那羅延ならえん金剛と分けるなど諸説がある。ともに勇猛・威嚇の相をとる。仁王尊。

仁王

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

におう【仁王】‥ワウ

狂言。博奕打ばくちうちが仁王になりすまして賽銭を得るが、参詣人に体を撫でられて笑い出し、化けの皮がはげる。

にお・う【匂う・臭う】ニホフ

[一]〔自五〕

(ニは丹で赤色、ホは穂・秀の意で外に現れること、すなわち赤などの色にくっきり色づくのが原義。転じて、ものの香りがほのぼのと立つ意)

①木・草または赤土などの色に染まる。万葉集8「草枕旅ゆく人も行き触らば―・ひぬべくも咲ける萩かも」

②赤などのあざやかな色が美しく映える。万葉集11「紅の濃染の衣を下に着ば人の見らくに―・ひ出でむかも」。万葉集19「春の苑紅―・ふ桃の花した照る道に出で立つをとめ」

③よい香りが立つ。万葉集17「橘の―・へる香かもほととぎす鳴く夜の雨に移ろひぬらむ」

④悪いにおいがする。臭気がただよう。「腐った魚がひどく―・う」

⑤生き生きとした美しさなどが溢れる。万葉集14「筑紫なる―・ふ子故に陸奥のかとりをとめの結ひし紐とく」。源氏物語野分「見奉るわが顔にも移りくるやうに愛敬は―・ひたり」

⑥余光・恩恵などが(周囲に)及ぶ。源氏物語真木柱「人一人を思ひかしづき給はむ故は、ほとりまでも―・ふためしこそあれと心得ざりしを」

⑦(染色・襲かさねの色目などを)次第に薄くぼかしてある。讃岐典侍日記「五節の折着たりし黄なるより紅まで―・ひたりし紅葉どもに、えび染めの唐衣とかや着たりし」。類聚名義抄「暈、ニホフ」

⑧雰囲気として感じられる。かすかにその気配がある。「不正が―・う」

◇多く、よい感じの場合は「匂う」、悪い感じの場合は「臭う」と書く。

[二]〔他下二〕

美しく染めつける。万葉集16「すみのえの岸野の榛はりに―・ふれど」

におう‐だち【仁王立ち】‥ワウ‥

仁王の像のようにいかめしく突っ立つこと。太平記8「―にぞ立たりける」

⇒に‐おう【仁王・二王】

におうみや【匂宮】ニホフ‥

源氏物語中の人物。匂兵部卿宮。源氏の孫、今上帝の第3皇子。薫とともに宇治十帖の主人公。また、彼と薫との生い立ちのことを中心に書いた巻の名。におうのみや。

におう‐もん【仁王門】‥ワウ‥

仁王の像を左右に安置した社寺の門。

⇒に‐おう【仁王・二王】

におう‐りき【仁王力】‥ワウ‥

仁王のような大力。金剛力。

⇒に‐おう【仁王・二王】

に‐おくり【荷送り】

荷を先方へ送り出すこと。

⇒におくり‐にん【荷送人】

におくり‐にん【荷送人】

運送契約で、物品の運送を委託する者。

⇒に‐おくり【荷送り】

にお・す【匂す】ニホス

〔他四〕

木・草または赤土などで色をつける。染める。万葉集8「奈良山を―・すもみちば」

にお‐て・る【鳰照る】ニホ‥

〔自四〕

語義未詳。ニホは「鳰の海」、テルは「照る」の意か。鎌倉時代以降、「鳰の海」すなわち琵琶湖を詠む歌に多く用いられる。一説に枕詞とする。続後撰和歌集秋「辛崎や―・る沖に雲消えて」。秋篠月清集「志賀の海の…―・る月を寄する白波」

にお‐どり【鳰鳥】ニホ‥

カイツブリの古名。万葉集4「―の潜かずく池水心あらば」

⇒におどり‐の【鳰鳥の】

におどり‐の【鳰鳥の】ニホ‥

〔枕〕

「かづく(潜)」「かづ」「かづしか(葛飾)」「なづさふ」「おきなが(息長)」「ならびゐ」などにかかる。

⇒にお‐どり【鳰鳥】

にお‐の‐うきす【鳰の浮巣】ニホ‥

(葦間などに巣をつくり水に浮いて見えるからいう)鳰すなわちカイツブリの巣。〈[季]夏〉。頼政集「子を思ふ―のゆられきて」

にお‐の‐うみ【鳰の海・鳰の湖】ニホ‥

琵琶湖の別称。におのみずうみ。新古今和歌集秋「―や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり」

にお‐の‐うらかぜ【鳰の浦風】ニホ‥

琵琶湖の上を吹く風。

ニオブ【Niob ドイツ】

(タンタルに似ているので、ギリシア神話のタンタロスの娘ニオベから名づける)金属元素の一種。元素記号Nb 原子番号41。原子量92.91。灰白色の金属で、融点が高く、酸にもアルカリにも侵されにくい。タンタルに伴って産出。原子炉材料、耐熱合金として用いる。ニオビウム。

ニオベ【Niobē】

ギリシア神話で、タンタロスの娘。子だくさんを誇ってレトをさげすみ、レトの子アポロンとアルテミスに子を射殺されて悲しみ、石に化した。

に‐おも【荷重】

①荷の重いこと。

②責任の重過ぎること。負担過重。「私には―な仕事だ」

に‐おもい【煮御水・漿】‥オモヒ

いったん沸かした水をさまして飲用にするもの。つくりみず。さましみず。ゆざまし。におもい湯。〈倭名類聚鈔16〉

にお‐やか【匂やか】ニホ‥

つややかで美しいさま。においやか。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「いと細う―なる独鈷とこを取らせて」。「―に装った娘」

にお・ゆ【匂ゆ】ニホユ

〔自下二〕

美しく照り輝く。におう。万葉集19「春花の―・え栄えて」

に‐おろし【荷下ろし・荷卸し】

積荷をおろすこと。「―港」

におわ・し【匂はし】ニホハシ

〔形シク〕

においやかである。つやつやしく美しい。源氏物語空蝉「ねびれて―・しきところも見えず」

におわ・す【匂わす】ニホハス

〔他五〕

①草・木または赤土などの色を染めつかせて彩る。色を移す。染める。万葉集1「岸の埴生に―・さましを」

②つややかにする。うつくしくする。万葉集15「秋の野を―・す萩は」

③ほのかに色をつける。ぼかす。大鏡伊尹「輻やなどのしるしには、墨を―・させ給へりし」

④香やにおいがあるようにする。かおらす。源氏物語蛍「そらだきもの心にくきほどに―・して」。「香水を―・す」

⑤ほのめかす。暗示する。源氏物語若菜下「―・し給はざりけるつらさを浅からず聞え給ふ」。「言外に―・す」

に‐おん【二恩】

①父母の恩。

②師と親との恩。→四恩

に‐か【二化】‥クワ

昆虫などが、1年に2世代を経過すること。

に‐か【二火】‥クワ

(→)入棺にゅうかんに同じ。栄華物語玉飾「やがてその折ぞ―仕うまつる」

に‐か【二家】

〔生〕(→)雌雄異株に同じ。

に‐が【二河】

(→)二河白道にがびゃくどうに同じ。謡曲、船橋「―の流れはありながら、咎は十の道多し」

に‐かい【二階】

①平屋の上に1層重ねた家作。

②高層建築で、下から2層目の階。

③二階厨子にかいずしの略。

④二階棚にかいだなの略。

⇒にかい‐さお【二階棹】

⇒にかい‐ずし【二階厨子】

⇒にかい‐だて【二階建て】

⇒にかいだて‐ねんきん【二階建て年金】

⇒にかい‐だな【二階棚】

⇒にかい‐づくり【二階造】

⇒にかい‐まわし【二階回し】

⇒にかい‐もん【二階門】

⇒にかい‐や【二階屋】

⇒二階から目薬

に‐がい【耳外】‥グワイ

耳のそと。転じて、耳の内へ入れないこと。聞き入れないこと。聞き捨てにすること。太平記24「山門これを―に処せず」

にが・い【苦い】

〔形〕[文]にが・し(ク)

①舌に快くない味を感じる。法華経天喜頃点「諸の苦ニカク渋き物を」。宇治拾遺物語3「もろともに食はせんとて、おほらかにて食ふに―・きこと物にも似ず、きはだなどのやうにて心地まどふ」。「良薬は口に―・し」

②面白くない。不愉快である。大鏡道長「興も醒めて事―・くなりぬ」。「―・い顔」

③つらい。くるしい。「―・い経験」

ニカイア【Nicaea】

小アジア北西部の古代都市。現在のトルコのイズニク。325年ローマ皇帝コンスタンティヌス1世がこの地にキリスト教会最初の公会議を召集、アレイオス派を異端とし、アタナシオス派を正統とした。また、787年の公会議ではイコノクラスムを斥けた。ニカエア。ニケーア。

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

におう【仁王】‥ワウ

狂言。博奕打ばくちうちが仁王になりすまして賽銭を得るが、参詣人に体を撫でられて笑い出し、化けの皮がはげる。

にお・う【匂う・臭う】ニホフ

[一]〔自五〕

(ニは丹で赤色、ホは穂・秀の意で外に現れること、すなわち赤などの色にくっきり色づくのが原義。転じて、ものの香りがほのぼのと立つ意)

①木・草または赤土などの色に染まる。万葉集8「草枕旅ゆく人も行き触らば―・ひぬべくも咲ける萩かも」

②赤などのあざやかな色が美しく映える。万葉集11「紅の濃染の衣を下に着ば人の見らくに―・ひ出でむかも」。万葉集19「春の苑紅―・ふ桃の花した照る道に出で立つをとめ」

③よい香りが立つ。万葉集17「橘の―・へる香かもほととぎす鳴く夜の雨に移ろひぬらむ」

④悪いにおいがする。臭気がただよう。「腐った魚がひどく―・う」

⑤生き生きとした美しさなどが溢れる。万葉集14「筑紫なる―・ふ子故に陸奥のかとりをとめの結ひし紐とく」。源氏物語野分「見奉るわが顔にも移りくるやうに愛敬は―・ひたり」

⑥余光・恩恵などが(周囲に)及ぶ。源氏物語真木柱「人一人を思ひかしづき給はむ故は、ほとりまでも―・ふためしこそあれと心得ざりしを」

⑦(染色・襲かさねの色目などを)次第に薄くぼかしてある。讃岐典侍日記「五節の折着たりし黄なるより紅まで―・ひたりし紅葉どもに、えび染めの唐衣とかや着たりし」。類聚名義抄「暈、ニホフ」

⑧雰囲気として感じられる。かすかにその気配がある。「不正が―・う」

◇多く、よい感じの場合は「匂う」、悪い感じの場合は「臭う」と書く。

[二]〔他下二〕

美しく染めつける。万葉集16「すみのえの岸野の榛はりに―・ふれど」

におう‐だち【仁王立ち】‥ワウ‥

仁王の像のようにいかめしく突っ立つこと。太平記8「―にぞ立たりける」

⇒に‐おう【仁王・二王】

におうみや【匂宮】ニホフ‥

源氏物語中の人物。匂兵部卿宮。源氏の孫、今上帝の第3皇子。薫とともに宇治十帖の主人公。また、彼と薫との生い立ちのことを中心に書いた巻の名。におうのみや。

におう‐もん【仁王門】‥ワウ‥

仁王の像を左右に安置した社寺の門。

⇒に‐おう【仁王・二王】

におう‐りき【仁王力】‥ワウ‥

仁王のような大力。金剛力。

⇒に‐おう【仁王・二王】

に‐おくり【荷送り】

荷を先方へ送り出すこと。

⇒におくり‐にん【荷送人】

におくり‐にん【荷送人】

運送契約で、物品の運送を委託する者。

⇒に‐おくり【荷送り】

にお・す【匂す】ニホス

〔他四〕

木・草または赤土などで色をつける。染める。万葉集8「奈良山を―・すもみちば」

にお‐て・る【鳰照る】ニホ‥

〔自四〕

語義未詳。ニホは「鳰の海」、テルは「照る」の意か。鎌倉時代以降、「鳰の海」すなわち琵琶湖を詠む歌に多く用いられる。一説に枕詞とする。続後撰和歌集秋「辛崎や―・る沖に雲消えて」。秋篠月清集「志賀の海の…―・る月を寄する白波」

にお‐どり【鳰鳥】ニホ‥

カイツブリの古名。万葉集4「―の潜かずく池水心あらば」

⇒におどり‐の【鳰鳥の】

におどり‐の【鳰鳥の】ニホ‥

〔枕〕

「かづく(潜)」「かづ」「かづしか(葛飾)」「なづさふ」「おきなが(息長)」「ならびゐ」などにかかる。

⇒にお‐どり【鳰鳥】

にお‐の‐うきす【鳰の浮巣】ニホ‥

(葦間などに巣をつくり水に浮いて見えるからいう)鳰すなわちカイツブリの巣。〈[季]夏〉。頼政集「子を思ふ―のゆられきて」

にお‐の‐うみ【鳰の海・鳰の湖】ニホ‥

琵琶湖の別称。におのみずうみ。新古今和歌集秋「―や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり」

にお‐の‐うらかぜ【鳰の浦風】ニホ‥

琵琶湖の上を吹く風。

ニオブ【Niob ドイツ】

(タンタルに似ているので、ギリシア神話のタンタロスの娘ニオベから名づける)金属元素の一種。元素記号Nb 原子番号41。原子量92.91。灰白色の金属で、融点が高く、酸にもアルカリにも侵されにくい。タンタルに伴って産出。原子炉材料、耐熱合金として用いる。ニオビウム。

ニオベ【Niobē】

ギリシア神話で、タンタロスの娘。子だくさんを誇ってレトをさげすみ、レトの子アポロンとアルテミスに子を射殺されて悲しみ、石に化した。

に‐おも【荷重】

①荷の重いこと。

②責任の重過ぎること。負担過重。「私には―な仕事だ」

に‐おもい【煮御水・漿】‥オモヒ

いったん沸かした水をさまして飲用にするもの。つくりみず。さましみず。ゆざまし。におもい湯。〈倭名類聚鈔16〉

にお‐やか【匂やか】ニホ‥

つややかで美しいさま。においやか。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「いと細う―なる独鈷とこを取らせて」。「―に装った娘」

にお・ゆ【匂ゆ】ニホユ

〔自下二〕

美しく照り輝く。におう。万葉集19「春花の―・え栄えて」

に‐おろし【荷下ろし・荷卸し】

積荷をおろすこと。「―港」

におわ・し【匂はし】ニホハシ

〔形シク〕

においやかである。つやつやしく美しい。源氏物語空蝉「ねびれて―・しきところも見えず」

におわ・す【匂わす】ニホハス

〔他五〕

①草・木または赤土などの色を染めつかせて彩る。色を移す。染める。万葉集1「岸の埴生に―・さましを」

②つややかにする。うつくしくする。万葉集15「秋の野を―・す萩は」

③ほのかに色をつける。ぼかす。大鏡伊尹「輻やなどのしるしには、墨を―・させ給へりし」

④香やにおいがあるようにする。かおらす。源氏物語蛍「そらだきもの心にくきほどに―・して」。「香水を―・す」

⑤ほのめかす。暗示する。源氏物語若菜下「―・し給はざりけるつらさを浅からず聞え給ふ」。「言外に―・す」

に‐おん【二恩】

①父母の恩。

②師と親との恩。→四恩

に‐か【二化】‥クワ

昆虫などが、1年に2世代を経過すること。

に‐か【二火】‥クワ

(→)入棺にゅうかんに同じ。栄華物語玉飾「やがてその折ぞ―仕うまつる」

に‐か【二家】

〔生〕(→)雌雄異株に同じ。

に‐が【二河】

(→)二河白道にがびゃくどうに同じ。謡曲、船橋「―の流れはありながら、咎は十の道多し」

に‐かい【二階】

①平屋の上に1層重ねた家作。

②高層建築で、下から2層目の階。

③二階厨子にかいずしの略。

④二階棚にかいだなの略。

⇒にかい‐さお【二階棹】

⇒にかい‐ずし【二階厨子】

⇒にかい‐だて【二階建て】

⇒にかいだて‐ねんきん【二階建て年金】

⇒にかい‐だな【二階棚】

⇒にかい‐づくり【二階造】

⇒にかい‐まわし【二階回し】

⇒にかい‐もん【二階門】

⇒にかい‐や【二階屋】

⇒二階から目薬

に‐がい【耳外】‥グワイ

耳のそと。転じて、耳の内へ入れないこと。聞き入れないこと。聞き捨てにすること。太平記24「山門これを―に処せず」

にが・い【苦い】

〔形〕[文]にが・し(ク)

①舌に快くない味を感じる。法華経天喜頃点「諸の苦ニカク渋き物を」。宇治拾遺物語3「もろともに食はせんとて、おほらかにて食ふに―・きこと物にも似ず、きはだなどのやうにて心地まどふ」。「良薬は口に―・し」

②面白くない。不愉快である。大鏡道長「興も醒めて事―・くなりぬ」。「―・い顔」

③つらい。くるしい。「―・い経験」

ニカイア【Nicaea】

小アジア北西部の古代都市。現在のトルコのイズニク。325年ローマ皇帝コンスタンティヌス1世がこの地にキリスト教会最初の公会議を召集、アレイオス派を異端とし、アタナシオス派を正統とした。また、787年の公会議ではイコノクラスムを斥けた。ニカエア。ニケーア。

⇒におい【匂】

におい‐だま【匂玉】ニホヒ‥

球形の匂袋。西鶴織留1「紅くれないの大房に―を結び下げ」

⇒におい【匂】

におい‐づけ【匂付】ニホヒ‥

蕉風の俳諧で、前句の余情を受けてそれに応ずるような付句つけくを付けること。

⇒におい【匂】

におい‐どり【匂鳥】ニホヒ‥

ウグイスの異称。〈[季]春〉。篠目抄「めづらめづらに鳴く―」

⇒におい【匂】

におい‐の‐はな【匂の花】ニホヒ‥

俳諧で名残の折に詠み込む花。名残の花。→花の定座じょうざ。

⇒におい【匂】

におい‐ぶくろ【匂袋】ニホヒ‥

丁子ちょうじ・麝香じゃこう・竜脳・白檀びゃくだんなどの香料を入れた袋。携帯用・室内用がある。〈[季]夏〉

匂袋

撮影:関戸 勇

⇒におい【匂】

におい‐だま【匂玉】ニホヒ‥

球形の匂袋。西鶴織留1「紅くれないの大房に―を結び下げ」

⇒におい【匂】

におい‐づけ【匂付】ニホヒ‥

蕉風の俳諧で、前句の余情を受けてそれに応ずるような付句つけくを付けること。

⇒におい【匂】

におい‐どり【匂鳥】ニホヒ‥

ウグイスの異称。〈[季]春〉。篠目抄「めづらめづらに鳴く―」

⇒におい【匂】

におい‐の‐はな【匂の花】ニホヒ‥

俳諧で名残の折に詠み込む花。名残の花。→花の定座じょうざ。

⇒におい【匂】

におい‐ぶくろ【匂袋】ニホヒ‥

丁子ちょうじ・麝香じゃこう・竜脳・白檀びゃくだんなどの香料を入れた袋。携帯用・室内用がある。〈[季]夏〉

匂袋

撮影:関戸 勇

⇒におい【匂】

におい‐やか【匂いやか】ニホヒ‥

美しくつやつやしたさま。におやか。宇津保物語蔵開上「いとあてにけだかく、さすがに―におはします」

におい‐やぐるま【匂矢車】ニホヒ‥

キク科の一年草。地中海東部原産の観賞用植物。高さ約70センチメートル。葉は羽裂、花はアザミに似、黄・白・紅色など各種。観賞用。スイート‐サルタン。サルタン。

⇒におい【匂】

に‐おう【二王】‥ワウ

中国の書家王羲之おうぎしと王献之との併称。

に‐おう【仁王・二王】‥ワウ

伽藍守護の神で、寺門または須弥壇しゅみだんの両脇に安置した一対の半裸形の金剛力士。普通、口を開けた阿形あぎょうと、口を閉じた吽形うんぎょうに作られ、一方を密迹みっしゃく金剛、他方を那羅延ならえん金剛と分けるなど諸説がある。ともに勇猛・威嚇の相をとる。仁王尊。

仁王

⇒におい【匂】

におい‐やか【匂いやか】ニホヒ‥

美しくつやつやしたさま。におやか。宇津保物語蔵開上「いとあてにけだかく、さすがに―におはします」

におい‐やぐるま【匂矢車】ニホヒ‥

キク科の一年草。地中海東部原産の観賞用植物。高さ約70センチメートル。葉は羽裂、花はアザミに似、黄・白・紅色など各種。観賞用。スイート‐サルタン。サルタン。

⇒におい【匂】

に‐おう【二王】‥ワウ

中国の書家王羲之おうぎしと王献之との併称。

に‐おう【仁王・二王】‥ワウ

伽藍守護の神で、寺門または須弥壇しゅみだんの両脇に安置した一対の半裸形の金剛力士。普通、口を開けた阿形あぎょうと、口を閉じた吽形うんぎょうに作られ、一方を密迹みっしゃく金剛、他方を那羅延ならえん金剛と分けるなど諸説がある。ともに勇猛・威嚇の相をとる。仁王尊。

仁王

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

におう【仁王】‥ワウ

狂言。博奕打ばくちうちが仁王になりすまして賽銭を得るが、参詣人に体を撫でられて笑い出し、化けの皮がはげる。

にお・う【匂う・臭う】ニホフ

[一]〔自五〕

(ニは丹で赤色、ホは穂・秀の意で外に現れること、すなわち赤などの色にくっきり色づくのが原義。転じて、ものの香りがほのぼのと立つ意)

①木・草または赤土などの色に染まる。万葉集8「草枕旅ゆく人も行き触らば―・ひぬべくも咲ける萩かも」

②赤などのあざやかな色が美しく映える。万葉集11「紅の濃染の衣を下に着ば人の見らくに―・ひ出でむかも」。万葉集19「春の苑紅―・ふ桃の花した照る道に出で立つをとめ」

③よい香りが立つ。万葉集17「橘の―・へる香かもほととぎす鳴く夜の雨に移ろひぬらむ」

④悪いにおいがする。臭気がただよう。「腐った魚がひどく―・う」

⑤生き生きとした美しさなどが溢れる。万葉集14「筑紫なる―・ふ子故に陸奥のかとりをとめの結ひし紐とく」。源氏物語野分「見奉るわが顔にも移りくるやうに愛敬は―・ひたり」

⑥余光・恩恵などが(周囲に)及ぶ。源氏物語真木柱「人一人を思ひかしづき給はむ故は、ほとりまでも―・ふためしこそあれと心得ざりしを」

⑦(染色・襲かさねの色目などを)次第に薄くぼかしてある。讃岐典侍日記「五節の折着たりし黄なるより紅まで―・ひたりし紅葉どもに、えび染めの唐衣とかや着たりし」。類聚名義抄「暈、ニホフ」

⑧雰囲気として感じられる。かすかにその気配がある。「不正が―・う」

◇多く、よい感じの場合は「匂う」、悪い感じの場合は「臭う」と書く。

[二]〔他下二〕

美しく染めつける。万葉集16「すみのえの岸野の榛はりに―・ふれど」

におう‐だち【仁王立ち】‥ワウ‥

仁王の像のようにいかめしく突っ立つこと。太平記8「―にぞ立たりける」

⇒に‐おう【仁王・二王】

におうみや【匂宮】ニホフ‥

源氏物語中の人物。匂兵部卿宮。源氏の孫、今上帝の第3皇子。薫とともに宇治十帖の主人公。また、彼と薫との生い立ちのことを中心に書いた巻の名。におうのみや。

におう‐もん【仁王門】‥ワウ‥

仁王の像を左右に安置した社寺の門。

⇒に‐おう【仁王・二王】

におう‐りき【仁王力】‥ワウ‥

仁王のような大力。金剛力。

⇒に‐おう【仁王・二王】

に‐おくり【荷送り】

荷を先方へ送り出すこと。

⇒におくり‐にん【荷送人】

におくり‐にん【荷送人】

運送契約で、物品の運送を委託する者。

⇒に‐おくり【荷送り】

にお・す【匂す】ニホス

〔他四〕

木・草または赤土などで色をつける。染める。万葉集8「奈良山を―・すもみちば」

にお‐て・る【鳰照る】ニホ‥

〔自四〕

語義未詳。ニホは「鳰の海」、テルは「照る」の意か。鎌倉時代以降、「鳰の海」すなわち琵琶湖を詠む歌に多く用いられる。一説に枕詞とする。続後撰和歌集秋「辛崎や―・る沖に雲消えて」。秋篠月清集「志賀の海の…―・る月を寄する白波」

にお‐どり【鳰鳥】ニホ‥

カイツブリの古名。万葉集4「―の潜かずく池水心あらば」

⇒におどり‐の【鳰鳥の】

におどり‐の【鳰鳥の】ニホ‥

〔枕〕

「かづく(潜)」「かづ」「かづしか(葛飾)」「なづさふ」「おきなが(息長)」「ならびゐ」などにかかる。

⇒にお‐どり【鳰鳥】

にお‐の‐うきす【鳰の浮巣】ニホ‥

(葦間などに巣をつくり水に浮いて見えるからいう)鳰すなわちカイツブリの巣。〈[季]夏〉。頼政集「子を思ふ―のゆられきて」

にお‐の‐うみ【鳰の海・鳰の湖】ニホ‥

琵琶湖の別称。におのみずうみ。新古今和歌集秋「―や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり」

にお‐の‐うらかぜ【鳰の浦風】ニホ‥

琵琶湖の上を吹く風。

ニオブ【Niob ドイツ】

(タンタルに似ているので、ギリシア神話のタンタロスの娘ニオベから名づける)金属元素の一種。元素記号Nb 原子番号41。原子量92.91。灰白色の金属で、融点が高く、酸にもアルカリにも侵されにくい。タンタルに伴って産出。原子炉材料、耐熱合金として用いる。ニオビウム。

ニオベ【Niobē】

ギリシア神話で、タンタロスの娘。子だくさんを誇ってレトをさげすみ、レトの子アポロンとアルテミスに子を射殺されて悲しみ、石に化した。

に‐おも【荷重】

①荷の重いこと。

②責任の重過ぎること。負担過重。「私には―な仕事だ」

に‐おもい【煮御水・漿】‥オモヒ

いったん沸かした水をさまして飲用にするもの。つくりみず。さましみず。ゆざまし。におもい湯。〈倭名類聚鈔16〉

にお‐やか【匂やか】ニホ‥

つややかで美しいさま。においやか。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「いと細う―なる独鈷とこを取らせて」。「―に装った娘」

にお・ゆ【匂ゆ】ニホユ

〔自下二〕

美しく照り輝く。におう。万葉集19「春花の―・え栄えて」

に‐おろし【荷下ろし・荷卸し】

積荷をおろすこと。「―港」

におわ・し【匂はし】ニホハシ

〔形シク〕

においやかである。つやつやしく美しい。源氏物語空蝉「ねびれて―・しきところも見えず」

におわ・す【匂わす】ニホハス

〔他五〕

①草・木または赤土などの色を染めつかせて彩る。色を移す。染める。万葉集1「岸の埴生に―・さましを」

②つややかにする。うつくしくする。万葉集15「秋の野を―・す萩は」

③ほのかに色をつける。ぼかす。大鏡伊尹「輻やなどのしるしには、墨を―・させ給へりし」

④香やにおいがあるようにする。かおらす。源氏物語蛍「そらだきもの心にくきほどに―・して」。「香水を―・す」

⑤ほのめかす。暗示する。源氏物語若菜下「―・し給はざりけるつらさを浅からず聞え給ふ」。「言外に―・す」

に‐おん【二恩】

①父母の恩。

②師と親との恩。→四恩

に‐か【二化】‥クワ

昆虫などが、1年に2世代を経過すること。

に‐か【二火】‥クワ

(→)入棺にゅうかんに同じ。栄華物語玉飾「やがてその折ぞ―仕うまつる」

に‐か【二家】

〔生〕(→)雌雄異株に同じ。

に‐が【二河】

(→)二河白道にがびゃくどうに同じ。謡曲、船橋「―の流れはありながら、咎は十の道多し」

に‐かい【二階】

①平屋の上に1層重ねた家作。

②高層建築で、下から2層目の階。

③二階厨子にかいずしの略。

④二階棚にかいだなの略。

⇒にかい‐さお【二階棹】

⇒にかい‐ずし【二階厨子】

⇒にかい‐だて【二階建て】

⇒にかいだて‐ねんきん【二階建て年金】

⇒にかい‐だな【二階棚】

⇒にかい‐づくり【二階造】

⇒にかい‐まわし【二階回し】

⇒にかい‐もん【二階門】

⇒にかい‐や【二階屋】

⇒二階から目薬

に‐がい【耳外】‥グワイ

耳のそと。転じて、耳の内へ入れないこと。聞き入れないこと。聞き捨てにすること。太平記24「山門これを―に処せず」

にが・い【苦い】

〔形〕[文]にが・し(ク)

①舌に快くない味を感じる。法華経天喜頃点「諸の苦ニカク渋き物を」。宇治拾遺物語3「もろともに食はせんとて、おほらかにて食ふに―・きこと物にも似ず、きはだなどのやうにて心地まどふ」。「良薬は口に―・し」

②面白くない。不愉快である。大鏡道長「興も醒めて事―・くなりぬ」。「―・い顔」

③つらい。くるしい。「―・い経験」

ニカイア【Nicaea】

小アジア北西部の古代都市。現在のトルコのイズニク。325年ローマ皇帝コンスタンティヌス1世がこの地にキリスト教会最初の公会議を召集、アレイオス派を異端とし、アタナシオス派を正統とした。また、787年の公会議ではイコノクラスムを斥けた。ニカエア。ニケーア。

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

におう【仁王】‥ワウ

狂言。博奕打ばくちうちが仁王になりすまして賽銭を得るが、参詣人に体を撫でられて笑い出し、化けの皮がはげる。

にお・う【匂う・臭う】ニホフ

[一]〔自五〕

(ニは丹で赤色、ホは穂・秀の意で外に現れること、すなわち赤などの色にくっきり色づくのが原義。転じて、ものの香りがほのぼのと立つ意)

①木・草または赤土などの色に染まる。万葉集8「草枕旅ゆく人も行き触らば―・ひぬべくも咲ける萩かも」

②赤などのあざやかな色が美しく映える。万葉集11「紅の濃染の衣を下に着ば人の見らくに―・ひ出でむかも」。万葉集19「春の苑紅―・ふ桃の花した照る道に出で立つをとめ」

③よい香りが立つ。万葉集17「橘の―・へる香かもほととぎす鳴く夜の雨に移ろひぬらむ」

④悪いにおいがする。臭気がただよう。「腐った魚がひどく―・う」

⑤生き生きとした美しさなどが溢れる。万葉集14「筑紫なる―・ふ子故に陸奥のかとりをとめの結ひし紐とく」。源氏物語野分「見奉るわが顔にも移りくるやうに愛敬は―・ひたり」

⑥余光・恩恵などが(周囲に)及ぶ。源氏物語真木柱「人一人を思ひかしづき給はむ故は、ほとりまでも―・ふためしこそあれと心得ざりしを」

⑦(染色・襲かさねの色目などを)次第に薄くぼかしてある。讃岐典侍日記「五節の折着たりし黄なるより紅まで―・ひたりし紅葉どもに、えび染めの唐衣とかや着たりし」。類聚名義抄「暈、ニホフ」

⑧雰囲気として感じられる。かすかにその気配がある。「不正が―・う」

◇多く、よい感じの場合は「匂う」、悪い感じの場合は「臭う」と書く。

[二]〔他下二〕

美しく染めつける。万葉集16「すみのえの岸野の榛はりに―・ふれど」

におう‐だち【仁王立ち】‥ワウ‥

仁王の像のようにいかめしく突っ立つこと。太平記8「―にぞ立たりける」

⇒に‐おう【仁王・二王】

におうみや【匂宮】ニホフ‥

源氏物語中の人物。匂兵部卿宮。源氏の孫、今上帝の第3皇子。薫とともに宇治十帖の主人公。また、彼と薫との生い立ちのことを中心に書いた巻の名。におうのみや。

におう‐もん【仁王門】‥ワウ‥

仁王の像を左右に安置した社寺の門。

⇒に‐おう【仁王・二王】

におう‐りき【仁王力】‥ワウ‥

仁王のような大力。金剛力。

⇒に‐おう【仁王・二王】

に‐おくり【荷送り】

荷を先方へ送り出すこと。

⇒におくり‐にん【荷送人】

におくり‐にん【荷送人】

運送契約で、物品の運送を委託する者。

⇒に‐おくり【荷送り】

にお・す【匂す】ニホス

〔他四〕

木・草または赤土などで色をつける。染める。万葉集8「奈良山を―・すもみちば」

にお‐て・る【鳰照る】ニホ‥

〔自四〕

語義未詳。ニホは「鳰の海」、テルは「照る」の意か。鎌倉時代以降、「鳰の海」すなわち琵琶湖を詠む歌に多く用いられる。一説に枕詞とする。続後撰和歌集秋「辛崎や―・る沖に雲消えて」。秋篠月清集「志賀の海の…―・る月を寄する白波」

にお‐どり【鳰鳥】ニホ‥

カイツブリの古名。万葉集4「―の潜かずく池水心あらば」

⇒におどり‐の【鳰鳥の】

におどり‐の【鳰鳥の】ニホ‥

〔枕〕

「かづく(潜)」「かづ」「かづしか(葛飾)」「なづさふ」「おきなが(息長)」「ならびゐ」などにかかる。

⇒にお‐どり【鳰鳥】

にお‐の‐うきす【鳰の浮巣】ニホ‥

(葦間などに巣をつくり水に浮いて見えるからいう)鳰すなわちカイツブリの巣。〈[季]夏〉。頼政集「子を思ふ―のゆられきて」

にお‐の‐うみ【鳰の海・鳰の湖】ニホ‥

琵琶湖の別称。におのみずうみ。新古今和歌集秋「―や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり」

にお‐の‐うらかぜ【鳰の浦風】ニホ‥

琵琶湖の上を吹く風。

ニオブ【Niob ドイツ】

(タンタルに似ているので、ギリシア神話のタンタロスの娘ニオベから名づける)金属元素の一種。元素記号Nb 原子番号41。原子量92.91。灰白色の金属で、融点が高く、酸にもアルカリにも侵されにくい。タンタルに伴って産出。原子炉材料、耐熱合金として用いる。ニオビウム。

ニオベ【Niobē】

ギリシア神話で、タンタロスの娘。子だくさんを誇ってレトをさげすみ、レトの子アポロンとアルテミスに子を射殺されて悲しみ、石に化した。

に‐おも【荷重】

①荷の重いこと。

②責任の重過ぎること。負担過重。「私には―な仕事だ」

に‐おもい【煮御水・漿】‥オモヒ

いったん沸かした水をさまして飲用にするもの。つくりみず。さましみず。ゆざまし。におもい湯。〈倭名類聚鈔16〉

にお‐やか【匂やか】ニホ‥

つややかで美しいさま。においやか。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「いと細う―なる独鈷とこを取らせて」。「―に装った娘」

にお・ゆ【匂ゆ】ニホユ

〔自下二〕

美しく照り輝く。におう。万葉集19「春花の―・え栄えて」

に‐おろし【荷下ろし・荷卸し】

積荷をおろすこと。「―港」

におわ・し【匂はし】ニホハシ

〔形シク〕

においやかである。つやつやしく美しい。源氏物語空蝉「ねびれて―・しきところも見えず」

におわ・す【匂わす】ニホハス

〔他五〕

①草・木または赤土などの色を染めつかせて彩る。色を移す。染める。万葉集1「岸の埴生に―・さましを」

②つややかにする。うつくしくする。万葉集15「秋の野を―・す萩は」

③ほのかに色をつける。ぼかす。大鏡伊尹「輻やなどのしるしには、墨を―・させ給へりし」

④香やにおいがあるようにする。かおらす。源氏物語蛍「そらだきもの心にくきほどに―・して」。「香水を―・す」

⑤ほのめかす。暗示する。源氏物語若菜下「―・し給はざりけるつらさを浅からず聞え給ふ」。「言外に―・す」

に‐おん【二恩】

①父母の恩。

②師と親との恩。→四恩

に‐か【二化】‥クワ

昆虫などが、1年に2世代を経過すること。

に‐か【二火】‥クワ

(→)入棺にゅうかんに同じ。栄華物語玉飾「やがてその折ぞ―仕うまつる」

に‐か【二家】

〔生〕(→)雌雄異株に同じ。

に‐が【二河】

(→)二河白道にがびゃくどうに同じ。謡曲、船橋「―の流れはありながら、咎は十の道多し」

に‐かい【二階】

①平屋の上に1層重ねた家作。

②高層建築で、下から2層目の階。

③二階厨子にかいずしの略。

④二階棚にかいだなの略。

⇒にかい‐さお【二階棹】

⇒にかい‐ずし【二階厨子】

⇒にかい‐だて【二階建て】

⇒にかいだて‐ねんきん【二階建て年金】

⇒にかい‐だな【二階棚】

⇒にかい‐づくり【二階造】

⇒にかい‐まわし【二階回し】

⇒にかい‐もん【二階門】

⇒にかい‐や【二階屋】

⇒二階から目薬

に‐がい【耳外】‥グワイ

耳のそと。転じて、耳の内へ入れないこと。聞き入れないこと。聞き捨てにすること。太平記24「山門これを―に処せず」

にが・い【苦い】

〔形〕[文]にが・し(ク)

①舌に快くない味を感じる。法華経天喜頃点「諸の苦ニカク渋き物を」。宇治拾遺物語3「もろともに食はせんとて、おほらかにて食ふに―・きこと物にも似ず、きはだなどのやうにて心地まどふ」。「良薬は口に―・し」

②面白くない。不愉快である。大鏡道長「興も醒めて事―・くなりぬ」。「―・い顔」

③つらい。くるしい。「―・い経験」

ニカイア【Nicaea】

小アジア北西部の古代都市。現在のトルコのイズニク。325年ローマ皇帝コンスタンティヌス1世がこの地にキリスト教会最初の公会議を召集、アレイオス派を異端とし、アタナシオス派を正統とした。また、787年の公会議ではイコノクラスムを斥けた。ニカエア。ニケーア。

広辞苑 ページ 14869 での【○煮え湯を飲まされる】単語。