複数辞典一括検索+![]()

![]()

○薄氷を履むはくひょうをふむ🔗⭐🔉

○薄氷を履むはくひょうをふむ

[詩経小雅、小旻「戦戦兢兢、如臨深淵、如履薄氷」]極めて危険な場合にのぞむことのたとえ。深淵に臨んで薄氷を踏むがごとし。「―思い」

⇒はく‐ひょう【薄氷】

はく‐ふ【白布】

白いぬの。

はく‐ふ【伯父】

父母の兄。おじ。

ばく‐ふ【幕府】

①(もと将軍が戦場にあって幕中で事を治めたからいう)将軍の居所または陣営。柳営りゅうえい。

②近衛府の唐名。転じて、近衛大将の居館の称。

③武家政治の政庁。また、武家政権そのものをいう。

ばく‐ふ【瀑布】

たき。飛泉。〈[季]夏〉

⇒ばくふ‐せん【瀑布線】

ばく‐ふう【爆風】

爆弾などが爆発する時に生ずる強烈な風圧。

ばくふ‐せん【瀑布線】

古い山地を流れる複数の川の平野に出る部分にできた、急流や小さな滝の位置を横に連ねた線。アメリカ東部ではアパラチア山脈東麓の台地と海岸平野の境に一致し、海からの舟運の終点となって滝線たきせん都市が発達している。瀑線。瀑帯。

⇒ばく‐ふ【瀑布】

はく‐ぶつ【博物】

①ひろく物事に通じていること。ものしり。

②博物学の略。また、明治から昭和初期にかけての教科の一つ。

⇒はくぶつ‐がく【博物学】

⇒はくぶつ‐かん【博物館】

⇒はくぶつかん‐とう【博物館島】

⇒はくぶつ‐し【博物誌】

⇒はくぶつ‐ひょうほん【博物標本】

はくぶつ‐がく【博物学】

動植物や鉱物・地質などの自然物の記載や分類などを行なった総合的な学問分野。これから独立して生物学・植物学などが生まれる前の呼称。明治期にnatural historyの訳語に用いられた。中国では本草学として古くから発達。博物誌。自然誌。自然史。三宅雪嶺、宇宙「兎にかく薬草研究を旨とせる本草は正さしく―を構成することゝ為れり」

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつ‐かん【博物館】‥クワン

(museum)考古学資料・美術品・歴史的遺物その他の学術的資料をひろく蒐集・保管し、これを組織的に陳列して公衆に展覧する施設。また、その蒐集品などの調査・研究を行う機関。

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつかん‐とう【博物館島】‥クワンタウ

(Museumsinsel ドイツ)ベルリン中心部、シュプレー川にある中洲。北半分に六つの博物館・美術館が集まる。世界遺産。

博物館島

提供:JTBフォト

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつ‐し【博物誌】

①(→)博物学に同じ。

②自然界の事物、現象、人事、歴史などを記録した百科全書的な書物。(書名別項)

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつし【博物志・博物誌】

①(「博物志」)晋の張華撰、10巻。原本は散逸し、後人が補う。

②宋の李石撰「続博物志」10巻。

③(「博物誌」)(Historia Naturalis ラテン)大プリニウス著。37巻。77年完成。

④(Histoire naturelle フランス)ビュフォン著。44巻。1749〜89年刊。

はくぶつ‐ひょうほん【博物標本】‥ヘウ‥

動物・植物・鉱物・化石・岩石などの標本。

⇒はく‐ぶつ【博物】

はく‐ふん【白粉】

①白い粉。

②おしろい。

はく‐ぶん【白文】

①本文だけで注釈を施さない漢文。

②句読くとう・訓点を施さない漢文。

③(→)白字はくじに同じ。

はく‐ぶん【博文】

ひろく学問を修めて、これに通ずること。

⇒はくぶん‐やくれい【博文約礼】

はく‐ぶん【博聞】

ひろく物事を聞いて知ること。

⇒はくぶん‐きょうき【博聞強記】

はくぶん‐きょうき【博聞強記】‥キヤウ‥

ひろく物事を聞き知って、それをよく記憶していること。

⇒はく‐ぶん【博聞】

はくぶん‐やくれい【博文約礼】

[論語雍也]ひろく学問して事の理をきわめた上、礼を以てこれをしめくくり実行すること。

⇒はく‐ぶん【博文】

はく‐へい【白兵】

①しらは。白刃はくじん。

②敵を斬り、または突き刺す兵器。刀・剣・槍などの総称。

⇒はくへい‐せん【白兵戦】

はくへい‐せん【白兵戦】

白兵を用いてする肉薄戦。

⇒はく‐へい【白兵】

はく‐へき【白壁】

白色の壁。しらかべ。

はく‐へき【白璧】

白色の環状の玉。しらたま。

⇒はくへき‐の‐びか【白璧の微瑕】

はくへき‐の‐びか【白璧の微瑕】

[梁、昭明太子、陶淵明集序](白い宝玉の、ほんの少しの瑕きずの意)ほとんど完全なものに、わずかな欠点があることのたとえ。玉に瑕。

⇒はく‐へき【白璧】

はくべ‐ら【蘩蔞】

ハコベの古名。〈本草和名〉

はく‐へん【白片】

白い花びら。また、雪の一片。

はく‐へん【剥片】

①むけはげた切れ端。

②石塊を打ち欠き剥ぎとった石片。フレーク。

⇒はくへん‐せっき【剥片石器】

はく‐へん【薄片】

うすい切れ端。うすいかけら。

はくへん‐せっき【剥片石器】‥セキ‥

打製石器の一種。剥片を加工したもの。→石核

⇒はく‐へん【剥片】

はく‐ぼ【伯母】

父母の姉。おば。

はく‐ぼ【薄暮】

薄明りの残る夕暮れ。くれがた。たそがれ。ひぐれ。「―ゲーム」

はく‐ほう【白鳳】

白い羽毛の鳳。

はくほう【白鳳】

①孝徳天皇朝の年号「白雉はくち」の異称。続日本紀9「―以来朱雀以前、年代玄遠にして」→私年号(表)。

②7世紀後半、特に天武・持統天皇時代の称。

⇒はくほう‐じだい【白鳳時代】

はく‐ほう【薄俸】

少額の俸給。薄給。

はくほう‐じだい【白鳳時代】

日本文化史、特に美術史の時代区分の一つ。飛鳥時代と天平時代との中間。7世紀後半から8世紀初頭まで。中でも壬申の乱(672年)後の天武・持統朝では、天皇の権威が確立し、律令の制定、記紀編纂の開始、万葉歌人の輩出、仏教美術の興隆など、初唐の文化の影響の下に、力強い清新な文化を創造した。

⇒はくほう【白鳳】

はく‐ぼく【白墨】

高温度に熱した焼石膏または白堊はくあの粉末などを水でこね、型に入れて棒状に固めたもの。黒板に書くのに用いる。各種の色素を加えたものもある。チョーク。

ばく‐ほく【漠北】

ゴビ砂漠の北方の地。

パク‐ホニョン【朴憲永】

(Pak Hŏn-yŏng)朝鮮の共産主義運動家。忠清南道出身。1925年朝鮮共産党創立に参加。45年ソウルで共産党(後に南朝鮮労働党)を再建し指導者となる。北朝鮮で副首相兼外相を務めたが、朝鮮戦争中にスパイ容疑で逮捕、処刑。(1900〜1955)

はく‐ま【白麻】

①いちび(莔麻)のこと。

②唐代、翰林が天子の内勅を奉じて書き記すのに用いた白い麻の紙。転じて、天子の勅書。

③白い紙。日葡辞書「ハクマヲケガス」

はく‐ま【白魔】

多くの被害を与えるようなはげしい大雪を魔物にたとえていう語。

は‐ぐま【白熊】

ヤクの尾の毛。中国から渡来し、黒いのを黒熊こぐま、赤く染めたのを赤熊しゃぐまという。払子ほっすに作り、また、旗・槍・兜かぶとなどの装飾用。

はく‐まい【白米】

玄米を搗ついて精しらげた米。精米。日本霊異記下「―の綱丁ごうちょうとして数あまたの年を経」

⇒はくまい‐じょう【白米城】

⇒はくまい‐びょう【白米病】

はくまい‐じょう【白米城】‥ジヤウ

伝説の一つ。山上の城が敵に囲まれ、水の手を切られた時、馬に白米を浴びせたり馬の脚を白米で洗ったりして敵に見せ、水に困っていないことをよそおった。

⇒はく‐まい【白米】

はくまい‐びょう【白米病】‥ビヤウ

白米の常食によるビタミンB1欠乏症。頭痛・食欲不振または脚気など。

⇒はく‐まい【白米】

はくまく‐トランジスター【薄膜トランジスター】

(thin film transistor)一組の電極用薄膜上に半導体薄膜を形成し、その上に絶縁膜を堆積させて作製したトランジスター。液晶の表示制御用などに用いる。TFT

ばく‐まつ【幕末】

江戸幕府の末期。普通、1853年(嘉永6)ペリー来航後をいう。

⇒ばくまつ‐さんしゅう【幕末三舟】

ばくまつ‐さんしゅう【幕末三舟】‥シウ

(→)三舟2に同じ。

⇒ばく‐まつ【幕末】

は‐ぐみ【葉組】

華道の一技法。葉物で葉を組み合わせて形を作ること。

はく‐めい【薄命】

①運命のつたないこと。ふしあわせ。不運。「―に泣く」

②早死すること。短命。「佳人―」

はく‐めい【薄明】

①うすあかり。

②〔天〕日の出前または日没後見られる天空のほのかな明るさ。地平線下にある太陽の光が、上層大気または浮遊微細物によって散乱されて生じる。

⇒はくめい‐し【薄明視】

ばく‐めい【幕命】

幕府の命令。

ばく‐めい【爆鳴】

爆発する時、轟音ごうおんを発すること。また、その轟音。

⇒ばくめい‐き【爆鳴気】

ばくめい‐き【爆鳴気】

(detonating gas)酸素1容積・水素2容積を混合した気体。点火すれば激しく化合して爆音を発し、水になる。爆鳴ガス。

⇒ばく‐めい【爆鳴】

はくめい‐し【薄明視】

暗い所にいると次第に物が見えてくる状態、すなわち暗順応の状態で物を見ること。暗所視。

⇒はく‐めい【薄明】

はく‐めん【白面】

①素顔すがお。

②色の白い顔。

③年が若く経験に乏しいこと。黄吻こうふん。

⇒はくめん‐の‐しょせい【白面の書生】

⇒はくめん‐ろう【白面郎】

はくめん‐の‐しょせい【白面の書生】

[宋書沈慶之伝「陛下今国を伐うたんと欲して、白面の書生輩と之を謀る、事何に由りてか済ならん」]年少で経験の乏しい書生。青二才。

⇒はく‐めん【白面】

はくめん‐ろう【白面郎】‥ラウ

年が若く経験に乏しい男。

⇒はく‐めん【白面】

はくもうじょ【白毛女】‥ヂヨ

中国の現代歌劇。1945年延安で初演。地主の迫害から白髪になって山穴に隠れ住む貧農の娘が八路軍に救われ本来の髪を取り戻す。民間伝説をもとに集団創作したもの。

はく‐もくれん【白木蓮】

モクレン科の落葉高木。中国の原産。高さ5メートルに達し、葉は長楕円形。裏面に毛が多い。3〜4月頃、白色の大形花を開く。花被は花弁・萼片合わせて9枚で、6枚のコブシより多く、肉質で香りがよい。観賞用。ハクレン。ビャクレン。漢名、玉蘭。〈[季]春〉

ハクモクレン(花)

撮影:関戸 勇

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつ‐し【博物誌】

①(→)博物学に同じ。

②自然界の事物、現象、人事、歴史などを記録した百科全書的な書物。(書名別項)

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつし【博物志・博物誌】

①(「博物志」)晋の張華撰、10巻。原本は散逸し、後人が補う。

②宋の李石撰「続博物志」10巻。

③(「博物誌」)(Historia Naturalis ラテン)大プリニウス著。37巻。77年完成。

④(Histoire naturelle フランス)ビュフォン著。44巻。1749〜89年刊。

はくぶつ‐ひょうほん【博物標本】‥ヘウ‥

動物・植物・鉱物・化石・岩石などの標本。

⇒はく‐ぶつ【博物】

はく‐ふん【白粉】

①白い粉。

②おしろい。

はく‐ぶん【白文】

①本文だけで注釈を施さない漢文。

②句読くとう・訓点を施さない漢文。

③(→)白字はくじに同じ。

はく‐ぶん【博文】

ひろく学問を修めて、これに通ずること。

⇒はくぶん‐やくれい【博文約礼】

はく‐ぶん【博聞】

ひろく物事を聞いて知ること。

⇒はくぶん‐きょうき【博聞強記】

はくぶん‐きょうき【博聞強記】‥キヤウ‥

ひろく物事を聞き知って、それをよく記憶していること。

⇒はく‐ぶん【博聞】

はくぶん‐やくれい【博文約礼】

[論語雍也]ひろく学問して事の理をきわめた上、礼を以てこれをしめくくり実行すること。

⇒はく‐ぶん【博文】

はく‐へい【白兵】

①しらは。白刃はくじん。

②敵を斬り、または突き刺す兵器。刀・剣・槍などの総称。

⇒はくへい‐せん【白兵戦】

はくへい‐せん【白兵戦】

白兵を用いてする肉薄戦。

⇒はく‐へい【白兵】

はく‐へき【白壁】

白色の壁。しらかべ。

はく‐へき【白璧】

白色の環状の玉。しらたま。

⇒はくへき‐の‐びか【白璧の微瑕】

はくへき‐の‐びか【白璧の微瑕】

[梁、昭明太子、陶淵明集序](白い宝玉の、ほんの少しの瑕きずの意)ほとんど完全なものに、わずかな欠点があることのたとえ。玉に瑕。

⇒はく‐へき【白璧】

はくべ‐ら【蘩蔞】

ハコベの古名。〈本草和名〉

はく‐へん【白片】

白い花びら。また、雪の一片。

はく‐へん【剥片】

①むけはげた切れ端。

②石塊を打ち欠き剥ぎとった石片。フレーク。

⇒はくへん‐せっき【剥片石器】

はく‐へん【薄片】

うすい切れ端。うすいかけら。

はくへん‐せっき【剥片石器】‥セキ‥

打製石器の一種。剥片を加工したもの。→石核

⇒はく‐へん【剥片】

はく‐ぼ【伯母】

父母の姉。おば。

はく‐ぼ【薄暮】

薄明りの残る夕暮れ。くれがた。たそがれ。ひぐれ。「―ゲーム」

はく‐ほう【白鳳】

白い羽毛の鳳。

はくほう【白鳳】

①孝徳天皇朝の年号「白雉はくち」の異称。続日本紀9「―以来朱雀以前、年代玄遠にして」→私年号(表)。

②7世紀後半、特に天武・持統天皇時代の称。

⇒はくほう‐じだい【白鳳時代】

はく‐ほう【薄俸】

少額の俸給。薄給。

はくほう‐じだい【白鳳時代】

日本文化史、特に美術史の時代区分の一つ。飛鳥時代と天平時代との中間。7世紀後半から8世紀初頭まで。中でも壬申の乱(672年)後の天武・持統朝では、天皇の権威が確立し、律令の制定、記紀編纂の開始、万葉歌人の輩出、仏教美術の興隆など、初唐の文化の影響の下に、力強い清新な文化を創造した。

⇒はくほう【白鳳】

はく‐ぼく【白墨】

高温度に熱した焼石膏または白堊はくあの粉末などを水でこね、型に入れて棒状に固めたもの。黒板に書くのに用いる。各種の色素を加えたものもある。チョーク。

ばく‐ほく【漠北】

ゴビ砂漠の北方の地。

パク‐ホニョン【朴憲永】

(Pak Hŏn-yŏng)朝鮮の共産主義運動家。忠清南道出身。1925年朝鮮共産党創立に参加。45年ソウルで共産党(後に南朝鮮労働党)を再建し指導者となる。北朝鮮で副首相兼外相を務めたが、朝鮮戦争中にスパイ容疑で逮捕、処刑。(1900〜1955)

はく‐ま【白麻】

①いちび(莔麻)のこと。

②唐代、翰林が天子の内勅を奉じて書き記すのに用いた白い麻の紙。転じて、天子の勅書。

③白い紙。日葡辞書「ハクマヲケガス」

はく‐ま【白魔】

多くの被害を与えるようなはげしい大雪を魔物にたとえていう語。

は‐ぐま【白熊】

ヤクの尾の毛。中国から渡来し、黒いのを黒熊こぐま、赤く染めたのを赤熊しゃぐまという。払子ほっすに作り、また、旗・槍・兜かぶとなどの装飾用。

はく‐まい【白米】

玄米を搗ついて精しらげた米。精米。日本霊異記下「―の綱丁ごうちょうとして数あまたの年を経」

⇒はくまい‐じょう【白米城】

⇒はくまい‐びょう【白米病】

はくまい‐じょう【白米城】‥ジヤウ

伝説の一つ。山上の城が敵に囲まれ、水の手を切られた時、馬に白米を浴びせたり馬の脚を白米で洗ったりして敵に見せ、水に困っていないことをよそおった。

⇒はく‐まい【白米】

はくまい‐びょう【白米病】‥ビヤウ

白米の常食によるビタミンB1欠乏症。頭痛・食欲不振または脚気など。

⇒はく‐まい【白米】

はくまく‐トランジスター【薄膜トランジスター】

(thin film transistor)一組の電極用薄膜上に半導体薄膜を形成し、その上に絶縁膜を堆積させて作製したトランジスター。液晶の表示制御用などに用いる。TFT

ばく‐まつ【幕末】

江戸幕府の末期。普通、1853年(嘉永6)ペリー来航後をいう。

⇒ばくまつ‐さんしゅう【幕末三舟】

ばくまつ‐さんしゅう【幕末三舟】‥シウ

(→)三舟2に同じ。

⇒ばく‐まつ【幕末】

は‐ぐみ【葉組】

華道の一技法。葉物で葉を組み合わせて形を作ること。

はく‐めい【薄命】

①運命のつたないこと。ふしあわせ。不運。「―に泣く」

②早死すること。短命。「佳人―」

はく‐めい【薄明】

①うすあかり。

②〔天〕日の出前または日没後見られる天空のほのかな明るさ。地平線下にある太陽の光が、上層大気または浮遊微細物によって散乱されて生じる。

⇒はくめい‐し【薄明視】

ばく‐めい【幕命】

幕府の命令。

ばく‐めい【爆鳴】

爆発する時、轟音ごうおんを発すること。また、その轟音。

⇒ばくめい‐き【爆鳴気】

ばくめい‐き【爆鳴気】

(detonating gas)酸素1容積・水素2容積を混合した気体。点火すれば激しく化合して爆音を発し、水になる。爆鳴ガス。

⇒ばく‐めい【爆鳴】

はくめい‐し【薄明視】

暗い所にいると次第に物が見えてくる状態、すなわち暗順応の状態で物を見ること。暗所視。

⇒はく‐めい【薄明】

はく‐めん【白面】

①素顔すがお。

②色の白い顔。

③年が若く経験に乏しいこと。黄吻こうふん。

⇒はくめん‐の‐しょせい【白面の書生】

⇒はくめん‐ろう【白面郎】

はくめん‐の‐しょせい【白面の書生】

[宋書沈慶之伝「陛下今国を伐うたんと欲して、白面の書生輩と之を謀る、事何に由りてか済ならん」]年少で経験の乏しい書生。青二才。

⇒はく‐めん【白面】

はくめん‐ろう【白面郎】‥ラウ

年が若く経験に乏しい男。

⇒はく‐めん【白面】

はくもうじょ【白毛女】‥ヂヨ

中国の現代歌劇。1945年延安で初演。地主の迫害から白髪になって山穴に隠れ住む貧農の娘が八路軍に救われ本来の髪を取り戻す。民間伝説をもとに集団創作したもの。

はく‐もくれん【白木蓮】

モクレン科の落葉高木。中国の原産。高さ5メートルに達し、葉は長楕円形。裏面に毛が多い。3〜4月頃、白色の大形花を開く。花被は花弁・萼片合わせて9枚で、6枚のコブシより多く、肉質で香りがよい。観賞用。ハクレン。ビャクレン。漢名、玉蘭。〈[季]春〉

ハクモクレン(花)

撮影:関戸 勇

はく‐もつ【白物】

おしろい。しろいもの。源平盛衰記8「頭にかづらかけて紅粉―の様なるものを頬つらに付けたり」

ばく‐もの【ばく物】

見切品。安物。げてもの。誹風柳多留5「柳原夜も―売るところ」

⇒ばくもの‐や【ばく物屋】

ばくもの‐や【ばく物屋】

ばく物を売る店。洒落本、古契三娼「不動新道に縄暖簾かけしは、―の門口ならん」

⇒ばく‐もの【ばく物】

はく‐もん【箔紋】

箔でつけた模様。

ばくもんどう【麦門冬】

〔植〕ジャノヒゲの異称。また、その根の塊状部を乾した漢方生薬。鎮咳・消炎および強壮薬。

⇒ばくもんどう‐とう【麦門冬湯】

ばくもんどう‐とう【麦門冬湯】‥タウ

麦門冬・半夏はんげ・粳米こうべい・大棗たいそう・人参・甘草から成る漢方方剤。痰たんのきれ、激しい咳き込みに効がある。

⇒ばくもんどう【麦門冬】

はく‐や【白夜】

北極または南極に近い地方で、夏、日没から日の出までの間、散乱する太陽光のために薄明を呈すること。また、夏至のころの日が沈まない夜。びゃくや。

はく‐や【箔屋】

金・銀箔を製造し、または販売する家や人。箔打。

ばくや【莫耶・莫邪】

「干将莫耶かんしょうばくや」参照。

ばく‐やく【爆薬】

火薬類のうち炸薬さくやくおよび爆破薬の総称。爆裂薬。

はく‐ゆ【白油】

石油系燃料油をその色相で大別した名称。すなわち、ガソリン・灯油・軽油を指す。これに対して重油のことを黒油という。

はく‐よう【白羊】‥ヤウ

白い羊。

⇒はくよう‐きゅう【白羊宮】

はく‐よう【白楊】‥ヤウ

〔植〕

①はこやなぎ。

②どろのき。

はく‐よう【舶用】

船舶に使用すること。

⇒はくよう‐きかん【舶用機関】

ばく‐よう【博奕】‥ヤウ

(ヤウは呉音ヤクの音便)ばくち。大和物語「―をして親にもはらからにも憎まれければ」

はくよう‐きかん【舶用機関】‥クワン

船舶の推進に用いる原動機関の総称。蒸気機関・内燃機関・蒸気タービン機関などの種類がある。

⇒はく‐よう【舶用】

はくよう‐きゅう【白羊宮】‥ヤウ‥

(Aries ラテン)黄道十二宮の第1宮。紀元前2世紀には牡羊座に相当していたが現在では魚座の西部から牡羊座の西部を含む。春分の日に太陽はこの宮に入り4月21日頃までこの宮にある。(書名別項)

⇒はく‐よう【白羊】

はくようきゅう【白羊宮】‥ヤウ‥

薄田泣菫の詩集。1906年(明治39)刊。象徴詩風の試作や典雅な小曲などを収める。「ああ大和にしあらましかば」など。

→文献資料[白羊宮]

パク‐ヨンヒョ【朴泳孝】

(Pak Yŏng-hyo)朝鮮李朝末期の貴族・政治家。25代国王哲宗の娘婿。金玉均とともに開化派の中心として、日本と結んで朝鮮の革新を主張、守旧派の閔氏びんし政権と対立した。1894年内務大臣に就任。韓国併合後、中枢院顧問、侯爵。(1861〜1939)

はくら

スズキの幼魚。九州地方でいう。

はく‐らい【舶来】

外国から舶載して来ること。外国から渡来すること。また、そのもの。木下尚江、良人の自白「先頃東京から取寄せた新―の美くしい装釘の書物ぶっくに」。「―品」「―種」

ばく‐らい【爆雷】

水中に投じて一定の深度で爆発させる一種の爆弾。潜水艦攻撃用。

はぐら‐がく【羽倉学】

荷田(羽倉)春満かだのあずままろの唱道した国学の学派。

はぐらか・す

〔他五〕

①はぐれるようにする。はぐれさせる。「仲間を―・す」

②焦点をはずして言いまぎらす。問題をそらしてごまかす。傾城買四十八手「うそをおつきなんし。よく―・しなんすヨ」。「質問を―・す」

はくらく【伯楽】

[荘子馬蹄]

①中国古代の、馬を鑑定することに巧みであったという人。もとは天帝の馬をつかさどる星の名。

②よく馬の良否を見分ける者。また、馬医。転じて、人物を見抜く眼力のある人。→ばくろう。

⇒はくらく‐の‐いっこ【伯楽の一顧】

はく‐らく【剥落】

はげおちること。はがれおちること。

はく‐らくてん【白楽天】

①白居易はくきょい。楽天はその字あざな。

②能。神物。白楽天が日本の知恵を計ろうとして来ると、住吉明神が漁翁の姿で応対し、遂に楽天を神風で吹き戻す。

はくらく‐の‐いっこ【伯楽の一顧】

[戦国策燕策](市場で売れなかった馬が、伯楽が1回ふりかえって見ただけで、10倍の売値になったという故事から)世間に埋もれていた人材が、名君によって見出されること。

⇒はくらく【伯楽】

はく‐らん

(カクラン(霍乱)の訛。江戸時代にはカクランより普通に用いられた)日射病。〈日葡辞書〉

はく‐らん【白藍】

①⇒しろあい。

②アブラナ科の一年生または二年生葉菜。白菜とキャベツ(甘藍)との種間雑種を胚培養によって育成した品種。結球性で品質・食味が良い。

はく‐らん【博覧】

①ひろく書物を見て物事を知ること。平家物語3「―清潔にして」

②ひろく一般の人々が見ること。「―に供する」

⇒はくらん‐かい【博覧会】

⇒はくらん‐きょうき【博覧強記】

はくらん‐かい【博覧会】‥クワイ

種々の産物を蒐集展示して公衆の観覧および購買に供し、産業・文化の振興を期するために開催する会。与謝野寛、毒草「京紅、京扇は田舎への―がへりとお笑ひなさるべし」

⇒はく‐らん【博覧】

はくらん‐きょうき【博覧強記】‥キヤウ‥

ひろく古今・東西の書物を見て、物事をよく覚えていること。「―の人」

⇒はく‐らん【博覧】

はくり

物をつきすえる音。どたり。ばたり。落窪物語1「おとどの御前に引き出で来て―とついすゑられて」

はく‐り【白痢】

⇒びゃくり

はく‐り【剥離】

はぎはなすこと。はがれはなれること。

はく‐り【薄利】

利益のうすいこと。わずかの利益。

⇒はくり‐たばい【薄利多売】

はぐり【羽栗】

姓氏の一つ。

⇒はぐり‐の‐たすく【羽栗翼】

ばくり

①大口をあいて食いつくさま。

②貼り合わせたところなどが一時に離れかかるさま。ばっくり。

ばく‐り【幕吏】

幕府の役人。

ぱくり

①大口をあいて食いつくさま。「―と一口に食べる」

②タバコを吸うさま。浮世風呂前「たばこを――のんで」

③割れ目や傷口などが大きくひろがるさま。ぱっくり。「―とあいた傷口」

④店先の品物などをすばやく盗みとること。かっぱらい。まんびき。→ぱくる。

⇒ぱくり‐や【ぱくり屋】

はくりき‐こ【薄力粉】

小麦粉の一種。軟質小麦から得られる。水を含ませたとき粘りが弱く、てんぷら・洋菓子などに適する。↔強力粉きょうりきこ

はく‐りく【博陸】

関白の唐名。はくろく。

はくり‐たばい【薄利多売】

利益をうすくして品物を多く売ること。

⇒はく‐り【薄利】

はぐり‐の‐たすく【羽栗翼】

桓武天皇の侍医。阿倍仲麻呂に随行し渡唐した羽栗吉麻呂と唐の女性との間に生まれ、734年(天平6)来日。786年(延暦5)に内薬正兼侍医となり、皇室の医療に従事。はくりのつばさ。(719〜798)

⇒はぐり【羽栗】

ぱくり‐や【ぱくり屋】

融資を口実にして手形を詐取する者。詐欺犯罪。

⇒ぱくり

ばくりゅう‐しゅ【麦粒腫】‥リフ‥

まつ毛の毛嚢の脂腺に生じる化膿性炎。まぶたの一部が発赤ほっせき・腫脹して小さい腫瘤をつくる。痛みが強い。ものもらい。

はくりゅう‐せき【白榴石】‥リウ‥

カリウムとアルミニウムを主とするケイ酸塩鉱物。正方晶系。セ氏約600度以上では等軸晶系。多く二十四面体の白・灰色結晶をなす。カリウムに富む火山岩に含まれる。リューサイト。

はく‐りょう【白竜】

白色の竜。天帝の使者という。

⇒はくりょう‐ぎょふく【白竜魚服】

はく‐りょう【百療】‥レウ

(ハクは漢音)さまざまな治療法。平家物語3「―に長ずといふとも、いかでか有待うだいの穢身えしんを救療くりょうせん」

ばく‐りょう【幕僚】‥レウ

①帷幕いばくの属僚。

②君主の帷幄いあくまたは軍の司令官・総督などに直属して、参謀事務または副官事務に従事するもの。「―会議」

⇒ばくりょう‐かんぶ【幕僚監部】

ばく‐りょう【幕領】‥リヤウ

江戸幕府直轄の領地。幕府の経済的基盤をなす。天領。

ばく‐りょう【曝涼】‥リヤウ

夏または秋に平素収納している図書・衣類・諸道具などを日にさらして風を通すこと。虫干し。図書寮式「凡曝涼仏像経典者、起七月上旬、尽八月上旬」。「正倉院の―」

ばくりょう‐かんぶ【幕僚監部】‥レウ‥

自衛隊の隊務に関する、防衛大臣の幕僚機関。自衛隊の管理・運営の執行機関でもある。陸上・海上・航空の各自衛隊に置かれ、主として自衛官が職員として配され、防衛・警備・教育訓練・行動・編成等の計画立案・執行などにあたる。

⇒ばく‐りょう【幕僚】

はくりょう‐ぎょふく【白竜魚服】

(「説苑」に見える、白竜が魚に化けて漁師に捕らえられたという故事から)貴人が微行すること。また、微行して災難にあうこと。

⇒はく‐りょう【白竜】

はくりょう‐たい【柏梁体】‥リヤウ‥

(漢の武帝が柏梁台落成の後、群臣を会して、聯句の遊びを催したのに始まるという)漢詩聯句の一体。各人が七言一句をよみ、毎句押韻して、全体を一つの韻で通したもの。各句は独立して他人の句とは意味の上から関係がない。

はくりょう‐だい【柏梁台】‥リヤウ‥

紀元前116年、漢の武帝が長安西北に建設した楼台。高さ数十丈。香柏を以て梁とし、高さ20丈の銅製承露盤を設けた。

はく‐りょく【迫力】

圧迫する力。人の心にせまる力。「―がある」「―に欠ける」「―満点」

はく‐りょく【魄力】

意志の力。精神の力。

はく‐りん【白燐】

(→)黄燐おうりんに同じ。

はぐ・る

〔他五〕

はぎまくる。まくりかえす。めくる。

はぐ・る【逸る】

〔自下二〕

⇒はぐれる(下一)

ぱく・る

〔他五〕

①大口を開けて食べる。ぱくつく。

②店先の商品などをかすめとる。また、金品をだましとる。

③逮捕する。

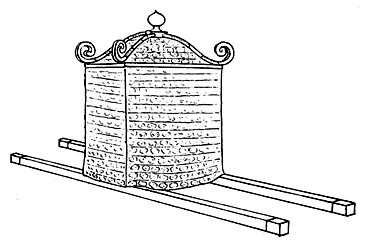

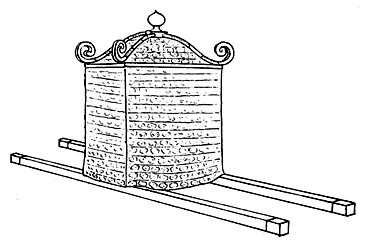

は‐ぐるま【羽車】

内侍所遷幸・御霊代奉遷の時などに用いられる腰輿ようよ。御羽車。

羽車

はく‐もつ【白物】

おしろい。しろいもの。源平盛衰記8「頭にかづらかけて紅粉―の様なるものを頬つらに付けたり」

ばく‐もの【ばく物】

見切品。安物。げてもの。誹風柳多留5「柳原夜も―売るところ」

⇒ばくもの‐や【ばく物屋】

ばくもの‐や【ばく物屋】

ばく物を売る店。洒落本、古契三娼「不動新道に縄暖簾かけしは、―の門口ならん」

⇒ばく‐もの【ばく物】

はく‐もん【箔紋】

箔でつけた模様。

ばくもんどう【麦門冬】

〔植〕ジャノヒゲの異称。また、その根の塊状部を乾した漢方生薬。鎮咳・消炎および強壮薬。

⇒ばくもんどう‐とう【麦門冬湯】

ばくもんどう‐とう【麦門冬湯】‥タウ

麦門冬・半夏はんげ・粳米こうべい・大棗たいそう・人参・甘草から成る漢方方剤。痰たんのきれ、激しい咳き込みに効がある。

⇒ばくもんどう【麦門冬】

はく‐や【白夜】

北極または南極に近い地方で、夏、日没から日の出までの間、散乱する太陽光のために薄明を呈すること。また、夏至のころの日が沈まない夜。びゃくや。

はく‐や【箔屋】

金・銀箔を製造し、または販売する家や人。箔打。

ばくや【莫耶・莫邪】

「干将莫耶かんしょうばくや」参照。

ばく‐やく【爆薬】

火薬類のうち炸薬さくやくおよび爆破薬の総称。爆裂薬。

はく‐ゆ【白油】

石油系燃料油をその色相で大別した名称。すなわち、ガソリン・灯油・軽油を指す。これに対して重油のことを黒油という。

はく‐よう【白羊】‥ヤウ

白い羊。

⇒はくよう‐きゅう【白羊宮】

はく‐よう【白楊】‥ヤウ

〔植〕

①はこやなぎ。

②どろのき。

はく‐よう【舶用】

船舶に使用すること。

⇒はくよう‐きかん【舶用機関】

ばく‐よう【博奕】‥ヤウ

(ヤウは呉音ヤクの音便)ばくち。大和物語「―をして親にもはらからにも憎まれければ」

はくよう‐きかん【舶用機関】‥クワン

船舶の推進に用いる原動機関の総称。蒸気機関・内燃機関・蒸気タービン機関などの種類がある。

⇒はく‐よう【舶用】

はくよう‐きゅう【白羊宮】‥ヤウ‥

(Aries ラテン)黄道十二宮の第1宮。紀元前2世紀には牡羊座に相当していたが現在では魚座の西部から牡羊座の西部を含む。春分の日に太陽はこの宮に入り4月21日頃までこの宮にある。(書名別項)

⇒はく‐よう【白羊】

はくようきゅう【白羊宮】‥ヤウ‥

薄田泣菫の詩集。1906年(明治39)刊。象徴詩風の試作や典雅な小曲などを収める。「ああ大和にしあらましかば」など。

→文献資料[白羊宮]

パク‐ヨンヒョ【朴泳孝】

(Pak Yŏng-hyo)朝鮮李朝末期の貴族・政治家。25代国王哲宗の娘婿。金玉均とともに開化派の中心として、日本と結んで朝鮮の革新を主張、守旧派の閔氏びんし政権と対立した。1894年内務大臣に就任。韓国併合後、中枢院顧問、侯爵。(1861〜1939)

はくら

スズキの幼魚。九州地方でいう。

はく‐らい【舶来】

外国から舶載して来ること。外国から渡来すること。また、そのもの。木下尚江、良人の自白「先頃東京から取寄せた新―の美くしい装釘の書物ぶっくに」。「―品」「―種」

ばく‐らい【爆雷】

水中に投じて一定の深度で爆発させる一種の爆弾。潜水艦攻撃用。

はぐら‐がく【羽倉学】

荷田(羽倉)春満かだのあずままろの唱道した国学の学派。

はぐらか・す

〔他五〕

①はぐれるようにする。はぐれさせる。「仲間を―・す」

②焦点をはずして言いまぎらす。問題をそらしてごまかす。傾城買四十八手「うそをおつきなんし。よく―・しなんすヨ」。「質問を―・す」

はくらく【伯楽】

[荘子馬蹄]

①中国古代の、馬を鑑定することに巧みであったという人。もとは天帝の馬をつかさどる星の名。

②よく馬の良否を見分ける者。また、馬医。転じて、人物を見抜く眼力のある人。→ばくろう。

⇒はくらく‐の‐いっこ【伯楽の一顧】

はく‐らく【剥落】

はげおちること。はがれおちること。

はく‐らくてん【白楽天】

①白居易はくきょい。楽天はその字あざな。

②能。神物。白楽天が日本の知恵を計ろうとして来ると、住吉明神が漁翁の姿で応対し、遂に楽天を神風で吹き戻す。

はくらく‐の‐いっこ【伯楽の一顧】

[戦国策燕策](市場で売れなかった馬が、伯楽が1回ふりかえって見ただけで、10倍の売値になったという故事から)世間に埋もれていた人材が、名君によって見出されること。

⇒はくらく【伯楽】

はく‐らん

(カクラン(霍乱)の訛。江戸時代にはカクランより普通に用いられた)日射病。〈日葡辞書〉

はく‐らん【白藍】

①⇒しろあい。

②アブラナ科の一年生または二年生葉菜。白菜とキャベツ(甘藍)との種間雑種を胚培養によって育成した品種。結球性で品質・食味が良い。

はく‐らん【博覧】

①ひろく書物を見て物事を知ること。平家物語3「―清潔にして」

②ひろく一般の人々が見ること。「―に供する」

⇒はくらん‐かい【博覧会】

⇒はくらん‐きょうき【博覧強記】

はくらん‐かい【博覧会】‥クワイ

種々の産物を蒐集展示して公衆の観覧および購買に供し、産業・文化の振興を期するために開催する会。与謝野寛、毒草「京紅、京扇は田舎への―がへりとお笑ひなさるべし」

⇒はく‐らん【博覧】

はくらん‐きょうき【博覧強記】‥キヤウ‥

ひろく古今・東西の書物を見て、物事をよく覚えていること。「―の人」

⇒はく‐らん【博覧】

はくり

物をつきすえる音。どたり。ばたり。落窪物語1「おとどの御前に引き出で来て―とついすゑられて」

はく‐り【白痢】

⇒びゃくり

はく‐り【剥離】

はぎはなすこと。はがれはなれること。

はく‐り【薄利】

利益のうすいこと。わずかの利益。

⇒はくり‐たばい【薄利多売】

はぐり【羽栗】

姓氏の一つ。

⇒はぐり‐の‐たすく【羽栗翼】

ばくり

①大口をあいて食いつくさま。

②貼り合わせたところなどが一時に離れかかるさま。ばっくり。

ばく‐り【幕吏】

幕府の役人。

ぱくり

①大口をあいて食いつくさま。「―と一口に食べる」

②タバコを吸うさま。浮世風呂前「たばこを――のんで」

③割れ目や傷口などが大きくひろがるさま。ぱっくり。「―とあいた傷口」

④店先の品物などをすばやく盗みとること。かっぱらい。まんびき。→ぱくる。

⇒ぱくり‐や【ぱくり屋】

はくりき‐こ【薄力粉】

小麦粉の一種。軟質小麦から得られる。水を含ませたとき粘りが弱く、てんぷら・洋菓子などに適する。↔強力粉きょうりきこ

はく‐りく【博陸】

関白の唐名。はくろく。

はくり‐たばい【薄利多売】

利益をうすくして品物を多く売ること。

⇒はく‐り【薄利】

はぐり‐の‐たすく【羽栗翼】

桓武天皇の侍医。阿倍仲麻呂に随行し渡唐した羽栗吉麻呂と唐の女性との間に生まれ、734年(天平6)来日。786年(延暦5)に内薬正兼侍医となり、皇室の医療に従事。はくりのつばさ。(719〜798)

⇒はぐり【羽栗】

ぱくり‐や【ぱくり屋】

融資を口実にして手形を詐取する者。詐欺犯罪。

⇒ぱくり

ばくりゅう‐しゅ【麦粒腫】‥リフ‥

まつ毛の毛嚢の脂腺に生じる化膿性炎。まぶたの一部が発赤ほっせき・腫脹して小さい腫瘤をつくる。痛みが強い。ものもらい。

はくりゅう‐せき【白榴石】‥リウ‥

カリウムとアルミニウムを主とするケイ酸塩鉱物。正方晶系。セ氏約600度以上では等軸晶系。多く二十四面体の白・灰色結晶をなす。カリウムに富む火山岩に含まれる。リューサイト。

はく‐りょう【白竜】

白色の竜。天帝の使者という。

⇒はくりょう‐ぎょふく【白竜魚服】

はく‐りょう【百療】‥レウ

(ハクは漢音)さまざまな治療法。平家物語3「―に長ずといふとも、いかでか有待うだいの穢身えしんを救療くりょうせん」

ばく‐りょう【幕僚】‥レウ

①帷幕いばくの属僚。

②君主の帷幄いあくまたは軍の司令官・総督などに直属して、参謀事務または副官事務に従事するもの。「―会議」

⇒ばくりょう‐かんぶ【幕僚監部】

ばく‐りょう【幕領】‥リヤウ

江戸幕府直轄の領地。幕府の経済的基盤をなす。天領。

ばく‐りょう【曝涼】‥リヤウ

夏または秋に平素収納している図書・衣類・諸道具などを日にさらして風を通すこと。虫干し。図書寮式「凡曝涼仏像経典者、起七月上旬、尽八月上旬」。「正倉院の―」

ばくりょう‐かんぶ【幕僚監部】‥レウ‥

自衛隊の隊務に関する、防衛大臣の幕僚機関。自衛隊の管理・運営の執行機関でもある。陸上・海上・航空の各自衛隊に置かれ、主として自衛官が職員として配され、防衛・警備・教育訓練・行動・編成等の計画立案・執行などにあたる。

⇒ばく‐りょう【幕僚】

はくりょう‐ぎょふく【白竜魚服】

(「説苑」に見える、白竜が魚に化けて漁師に捕らえられたという故事から)貴人が微行すること。また、微行して災難にあうこと。

⇒はく‐りょう【白竜】

はくりょう‐たい【柏梁体】‥リヤウ‥

(漢の武帝が柏梁台落成の後、群臣を会して、聯句の遊びを催したのに始まるという)漢詩聯句の一体。各人が七言一句をよみ、毎句押韻して、全体を一つの韻で通したもの。各句は独立して他人の句とは意味の上から関係がない。

はくりょう‐だい【柏梁台】‥リヤウ‥

紀元前116年、漢の武帝が長安西北に建設した楼台。高さ数十丈。香柏を以て梁とし、高さ20丈の銅製承露盤を設けた。

はく‐りょく【迫力】

圧迫する力。人の心にせまる力。「―がある」「―に欠ける」「―満点」

はく‐りょく【魄力】

意志の力。精神の力。

はく‐りん【白燐】

(→)黄燐おうりんに同じ。

はぐ・る

〔他五〕

はぎまくる。まくりかえす。めくる。

はぐ・る【逸る】

〔自下二〕

⇒はぐれる(下一)

ぱく・る

〔他五〕

①大口を開けて食べる。ぱくつく。

②店先の商品などをかすめとる。また、金品をだましとる。

③逮捕する。

は‐ぐるま【羽車】

内侍所遷幸・御霊代奉遷の時などに用いられる腰輿ようよ。御羽車。

羽車

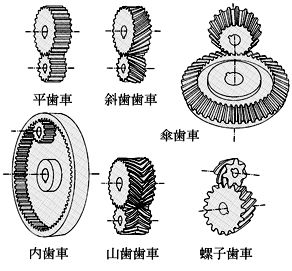

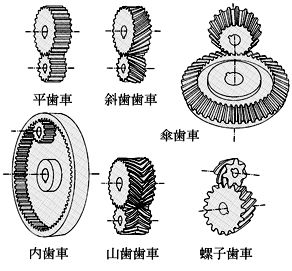

は‐ぐるま【歯車】

①車の周囲に歯を切り、そのかみ合せによって一方の軸から他方の軸に動力を伝える装置。2軸間の距離が余り離れず、確実な伝動を必要とする場合に用いる。種類は平歯車・傘歯車・斜歯はすば歯車・螺子ねじ歯車などに大別。

歯車

は‐ぐるま【歯車】

①車の周囲に歯を切り、そのかみ合せによって一方の軸から他方の軸に動力を伝える装置。2軸間の距離が余り離れず、確実な伝動を必要とする場合に用いる。種類は平歯車・傘歯車・斜歯はすば歯車・螺子ねじ歯車などに大別。

歯車

②比喩的に、全体を構成する各単位。「私など巨大な機構の小さな―に過ぎない」

⇒はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】

⇒歯車が噛み合わない

⇒歯車が狂う

②比喩的に、全体を構成する各単位。「私など巨大な機構の小さな―に過ぎない」

⇒はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】

⇒歯車が噛み合わない

⇒歯車が狂う

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつ‐し【博物誌】

①(→)博物学に同じ。

②自然界の事物、現象、人事、歴史などを記録した百科全書的な書物。(書名別項)

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつし【博物志・博物誌】

①(「博物志」)晋の張華撰、10巻。原本は散逸し、後人が補う。

②宋の李石撰「続博物志」10巻。

③(「博物誌」)(Historia Naturalis ラテン)大プリニウス著。37巻。77年完成。

④(Histoire naturelle フランス)ビュフォン著。44巻。1749〜89年刊。

はくぶつ‐ひょうほん【博物標本】‥ヘウ‥

動物・植物・鉱物・化石・岩石などの標本。

⇒はく‐ぶつ【博物】

はく‐ふん【白粉】

①白い粉。

②おしろい。

はく‐ぶん【白文】

①本文だけで注釈を施さない漢文。

②句読くとう・訓点を施さない漢文。

③(→)白字はくじに同じ。

はく‐ぶん【博文】

ひろく学問を修めて、これに通ずること。

⇒はくぶん‐やくれい【博文約礼】

はく‐ぶん【博聞】

ひろく物事を聞いて知ること。

⇒はくぶん‐きょうき【博聞強記】

はくぶん‐きょうき【博聞強記】‥キヤウ‥

ひろく物事を聞き知って、それをよく記憶していること。

⇒はく‐ぶん【博聞】

はくぶん‐やくれい【博文約礼】

[論語雍也]ひろく学問して事の理をきわめた上、礼を以てこれをしめくくり実行すること。

⇒はく‐ぶん【博文】

はく‐へい【白兵】

①しらは。白刃はくじん。

②敵を斬り、または突き刺す兵器。刀・剣・槍などの総称。

⇒はくへい‐せん【白兵戦】

はくへい‐せん【白兵戦】

白兵を用いてする肉薄戦。

⇒はく‐へい【白兵】

はく‐へき【白壁】

白色の壁。しらかべ。

はく‐へき【白璧】

白色の環状の玉。しらたま。

⇒はくへき‐の‐びか【白璧の微瑕】

はくへき‐の‐びか【白璧の微瑕】

[梁、昭明太子、陶淵明集序](白い宝玉の、ほんの少しの瑕きずの意)ほとんど完全なものに、わずかな欠点があることのたとえ。玉に瑕。

⇒はく‐へき【白璧】

はくべ‐ら【蘩蔞】

ハコベの古名。〈本草和名〉

はく‐へん【白片】

白い花びら。また、雪の一片。

はく‐へん【剥片】

①むけはげた切れ端。

②石塊を打ち欠き剥ぎとった石片。フレーク。

⇒はくへん‐せっき【剥片石器】

はく‐へん【薄片】

うすい切れ端。うすいかけら。

はくへん‐せっき【剥片石器】‥セキ‥

打製石器の一種。剥片を加工したもの。→石核

⇒はく‐へん【剥片】

はく‐ぼ【伯母】

父母の姉。おば。

はく‐ぼ【薄暮】

薄明りの残る夕暮れ。くれがた。たそがれ。ひぐれ。「―ゲーム」

はく‐ほう【白鳳】

白い羽毛の鳳。

はくほう【白鳳】

①孝徳天皇朝の年号「白雉はくち」の異称。続日本紀9「―以来朱雀以前、年代玄遠にして」→私年号(表)。

②7世紀後半、特に天武・持統天皇時代の称。

⇒はくほう‐じだい【白鳳時代】

はく‐ほう【薄俸】

少額の俸給。薄給。

はくほう‐じだい【白鳳時代】

日本文化史、特に美術史の時代区分の一つ。飛鳥時代と天平時代との中間。7世紀後半から8世紀初頭まで。中でも壬申の乱(672年)後の天武・持統朝では、天皇の権威が確立し、律令の制定、記紀編纂の開始、万葉歌人の輩出、仏教美術の興隆など、初唐の文化の影響の下に、力強い清新な文化を創造した。

⇒はくほう【白鳳】

はく‐ぼく【白墨】

高温度に熱した焼石膏または白堊はくあの粉末などを水でこね、型に入れて棒状に固めたもの。黒板に書くのに用いる。各種の色素を加えたものもある。チョーク。

ばく‐ほく【漠北】

ゴビ砂漠の北方の地。

パク‐ホニョン【朴憲永】

(Pak Hŏn-yŏng)朝鮮の共産主義運動家。忠清南道出身。1925年朝鮮共産党創立に参加。45年ソウルで共産党(後に南朝鮮労働党)を再建し指導者となる。北朝鮮で副首相兼外相を務めたが、朝鮮戦争中にスパイ容疑で逮捕、処刑。(1900〜1955)

はく‐ま【白麻】

①いちび(莔麻)のこと。

②唐代、翰林が天子の内勅を奉じて書き記すのに用いた白い麻の紙。転じて、天子の勅書。

③白い紙。日葡辞書「ハクマヲケガス」

はく‐ま【白魔】

多くの被害を与えるようなはげしい大雪を魔物にたとえていう語。

は‐ぐま【白熊】

ヤクの尾の毛。中国から渡来し、黒いのを黒熊こぐま、赤く染めたのを赤熊しゃぐまという。払子ほっすに作り、また、旗・槍・兜かぶとなどの装飾用。

はく‐まい【白米】

玄米を搗ついて精しらげた米。精米。日本霊異記下「―の綱丁ごうちょうとして数あまたの年を経」

⇒はくまい‐じょう【白米城】

⇒はくまい‐びょう【白米病】

はくまい‐じょう【白米城】‥ジヤウ

伝説の一つ。山上の城が敵に囲まれ、水の手を切られた時、馬に白米を浴びせたり馬の脚を白米で洗ったりして敵に見せ、水に困っていないことをよそおった。

⇒はく‐まい【白米】

はくまい‐びょう【白米病】‥ビヤウ

白米の常食によるビタミンB1欠乏症。頭痛・食欲不振または脚気など。

⇒はく‐まい【白米】

はくまく‐トランジスター【薄膜トランジスター】

(thin film transistor)一組の電極用薄膜上に半導体薄膜を形成し、その上に絶縁膜を堆積させて作製したトランジスター。液晶の表示制御用などに用いる。TFT

ばく‐まつ【幕末】

江戸幕府の末期。普通、1853年(嘉永6)ペリー来航後をいう。

⇒ばくまつ‐さんしゅう【幕末三舟】

ばくまつ‐さんしゅう【幕末三舟】‥シウ

(→)三舟2に同じ。

⇒ばく‐まつ【幕末】

は‐ぐみ【葉組】

華道の一技法。葉物で葉を組み合わせて形を作ること。

はく‐めい【薄命】

①運命のつたないこと。ふしあわせ。不運。「―に泣く」

②早死すること。短命。「佳人―」

はく‐めい【薄明】

①うすあかり。

②〔天〕日の出前または日没後見られる天空のほのかな明るさ。地平線下にある太陽の光が、上層大気または浮遊微細物によって散乱されて生じる。

⇒はくめい‐し【薄明視】

ばく‐めい【幕命】

幕府の命令。

ばく‐めい【爆鳴】

爆発する時、轟音ごうおんを発すること。また、その轟音。

⇒ばくめい‐き【爆鳴気】

ばくめい‐き【爆鳴気】

(detonating gas)酸素1容積・水素2容積を混合した気体。点火すれば激しく化合して爆音を発し、水になる。爆鳴ガス。

⇒ばく‐めい【爆鳴】

はくめい‐し【薄明視】

暗い所にいると次第に物が見えてくる状態、すなわち暗順応の状態で物を見ること。暗所視。

⇒はく‐めい【薄明】

はく‐めん【白面】

①素顔すがお。

②色の白い顔。

③年が若く経験に乏しいこと。黄吻こうふん。

⇒はくめん‐の‐しょせい【白面の書生】

⇒はくめん‐ろう【白面郎】

はくめん‐の‐しょせい【白面の書生】

[宋書沈慶之伝「陛下今国を伐うたんと欲して、白面の書生輩と之を謀る、事何に由りてか済ならん」]年少で経験の乏しい書生。青二才。

⇒はく‐めん【白面】

はくめん‐ろう【白面郎】‥ラウ

年が若く経験に乏しい男。

⇒はく‐めん【白面】

はくもうじょ【白毛女】‥ヂヨ

中国の現代歌劇。1945年延安で初演。地主の迫害から白髪になって山穴に隠れ住む貧農の娘が八路軍に救われ本来の髪を取り戻す。民間伝説をもとに集団創作したもの。

はく‐もくれん【白木蓮】

モクレン科の落葉高木。中国の原産。高さ5メートルに達し、葉は長楕円形。裏面に毛が多い。3〜4月頃、白色の大形花を開く。花被は花弁・萼片合わせて9枚で、6枚のコブシより多く、肉質で香りがよい。観賞用。ハクレン。ビャクレン。漢名、玉蘭。〈[季]春〉

ハクモクレン(花)

撮影:関戸 勇

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつ‐し【博物誌】

①(→)博物学に同じ。

②自然界の事物、現象、人事、歴史などを記録した百科全書的な書物。(書名別項)

⇒はく‐ぶつ【博物】

はくぶつし【博物志・博物誌】

①(「博物志」)晋の張華撰、10巻。原本は散逸し、後人が補う。

②宋の李石撰「続博物志」10巻。

③(「博物誌」)(Historia Naturalis ラテン)大プリニウス著。37巻。77年完成。

④(Histoire naturelle フランス)ビュフォン著。44巻。1749〜89年刊。

はくぶつ‐ひょうほん【博物標本】‥ヘウ‥

動物・植物・鉱物・化石・岩石などの標本。

⇒はく‐ぶつ【博物】

はく‐ふん【白粉】

①白い粉。

②おしろい。

はく‐ぶん【白文】

①本文だけで注釈を施さない漢文。

②句読くとう・訓点を施さない漢文。

③(→)白字はくじに同じ。

はく‐ぶん【博文】

ひろく学問を修めて、これに通ずること。

⇒はくぶん‐やくれい【博文約礼】

はく‐ぶん【博聞】

ひろく物事を聞いて知ること。

⇒はくぶん‐きょうき【博聞強記】

はくぶん‐きょうき【博聞強記】‥キヤウ‥

ひろく物事を聞き知って、それをよく記憶していること。

⇒はく‐ぶん【博聞】

はくぶん‐やくれい【博文約礼】

[論語雍也]ひろく学問して事の理をきわめた上、礼を以てこれをしめくくり実行すること。

⇒はく‐ぶん【博文】

はく‐へい【白兵】

①しらは。白刃はくじん。

②敵を斬り、または突き刺す兵器。刀・剣・槍などの総称。

⇒はくへい‐せん【白兵戦】

はくへい‐せん【白兵戦】

白兵を用いてする肉薄戦。

⇒はく‐へい【白兵】

はく‐へき【白壁】

白色の壁。しらかべ。

はく‐へき【白璧】

白色の環状の玉。しらたま。

⇒はくへき‐の‐びか【白璧の微瑕】

はくへき‐の‐びか【白璧の微瑕】

[梁、昭明太子、陶淵明集序](白い宝玉の、ほんの少しの瑕きずの意)ほとんど完全なものに、わずかな欠点があることのたとえ。玉に瑕。

⇒はく‐へき【白璧】

はくべ‐ら【蘩蔞】

ハコベの古名。〈本草和名〉

はく‐へん【白片】

白い花びら。また、雪の一片。

はく‐へん【剥片】

①むけはげた切れ端。

②石塊を打ち欠き剥ぎとった石片。フレーク。

⇒はくへん‐せっき【剥片石器】

はく‐へん【薄片】

うすい切れ端。うすいかけら。

はくへん‐せっき【剥片石器】‥セキ‥

打製石器の一種。剥片を加工したもの。→石核

⇒はく‐へん【剥片】

はく‐ぼ【伯母】

父母の姉。おば。

はく‐ぼ【薄暮】

薄明りの残る夕暮れ。くれがた。たそがれ。ひぐれ。「―ゲーム」

はく‐ほう【白鳳】

白い羽毛の鳳。

はくほう【白鳳】

①孝徳天皇朝の年号「白雉はくち」の異称。続日本紀9「―以来朱雀以前、年代玄遠にして」→私年号(表)。

②7世紀後半、特に天武・持統天皇時代の称。

⇒はくほう‐じだい【白鳳時代】

はく‐ほう【薄俸】

少額の俸給。薄給。

はくほう‐じだい【白鳳時代】

日本文化史、特に美術史の時代区分の一つ。飛鳥時代と天平時代との中間。7世紀後半から8世紀初頭まで。中でも壬申の乱(672年)後の天武・持統朝では、天皇の権威が確立し、律令の制定、記紀編纂の開始、万葉歌人の輩出、仏教美術の興隆など、初唐の文化の影響の下に、力強い清新な文化を創造した。

⇒はくほう【白鳳】

はく‐ぼく【白墨】

高温度に熱した焼石膏または白堊はくあの粉末などを水でこね、型に入れて棒状に固めたもの。黒板に書くのに用いる。各種の色素を加えたものもある。チョーク。

ばく‐ほく【漠北】

ゴビ砂漠の北方の地。

パク‐ホニョン【朴憲永】

(Pak Hŏn-yŏng)朝鮮の共産主義運動家。忠清南道出身。1925年朝鮮共産党創立に参加。45年ソウルで共産党(後に南朝鮮労働党)を再建し指導者となる。北朝鮮で副首相兼外相を務めたが、朝鮮戦争中にスパイ容疑で逮捕、処刑。(1900〜1955)

はく‐ま【白麻】

①いちび(莔麻)のこと。

②唐代、翰林が天子の内勅を奉じて書き記すのに用いた白い麻の紙。転じて、天子の勅書。

③白い紙。日葡辞書「ハクマヲケガス」

はく‐ま【白魔】

多くの被害を与えるようなはげしい大雪を魔物にたとえていう語。

は‐ぐま【白熊】

ヤクの尾の毛。中国から渡来し、黒いのを黒熊こぐま、赤く染めたのを赤熊しゃぐまという。払子ほっすに作り、また、旗・槍・兜かぶとなどの装飾用。

はく‐まい【白米】

玄米を搗ついて精しらげた米。精米。日本霊異記下「―の綱丁ごうちょうとして数あまたの年を経」

⇒はくまい‐じょう【白米城】

⇒はくまい‐びょう【白米病】

はくまい‐じょう【白米城】‥ジヤウ

伝説の一つ。山上の城が敵に囲まれ、水の手を切られた時、馬に白米を浴びせたり馬の脚を白米で洗ったりして敵に見せ、水に困っていないことをよそおった。

⇒はく‐まい【白米】

はくまい‐びょう【白米病】‥ビヤウ

白米の常食によるビタミンB1欠乏症。頭痛・食欲不振または脚気など。

⇒はく‐まい【白米】

はくまく‐トランジスター【薄膜トランジスター】

(thin film transistor)一組の電極用薄膜上に半導体薄膜を形成し、その上に絶縁膜を堆積させて作製したトランジスター。液晶の表示制御用などに用いる。TFT

ばく‐まつ【幕末】

江戸幕府の末期。普通、1853年(嘉永6)ペリー来航後をいう。

⇒ばくまつ‐さんしゅう【幕末三舟】

ばくまつ‐さんしゅう【幕末三舟】‥シウ

(→)三舟2に同じ。

⇒ばく‐まつ【幕末】

は‐ぐみ【葉組】

華道の一技法。葉物で葉を組み合わせて形を作ること。

はく‐めい【薄命】

①運命のつたないこと。ふしあわせ。不運。「―に泣く」

②早死すること。短命。「佳人―」

はく‐めい【薄明】

①うすあかり。

②〔天〕日の出前または日没後見られる天空のほのかな明るさ。地平線下にある太陽の光が、上層大気または浮遊微細物によって散乱されて生じる。

⇒はくめい‐し【薄明視】

ばく‐めい【幕命】

幕府の命令。

ばく‐めい【爆鳴】

爆発する時、轟音ごうおんを発すること。また、その轟音。

⇒ばくめい‐き【爆鳴気】

ばくめい‐き【爆鳴気】

(detonating gas)酸素1容積・水素2容積を混合した気体。点火すれば激しく化合して爆音を発し、水になる。爆鳴ガス。

⇒ばく‐めい【爆鳴】

はくめい‐し【薄明視】

暗い所にいると次第に物が見えてくる状態、すなわち暗順応の状態で物を見ること。暗所視。

⇒はく‐めい【薄明】

はく‐めん【白面】

①素顔すがお。

②色の白い顔。

③年が若く経験に乏しいこと。黄吻こうふん。

⇒はくめん‐の‐しょせい【白面の書生】

⇒はくめん‐ろう【白面郎】

はくめん‐の‐しょせい【白面の書生】

[宋書沈慶之伝「陛下今国を伐うたんと欲して、白面の書生輩と之を謀る、事何に由りてか済ならん」]年少で経験の乏しい書生。青二才。

⇒はく‐めん【白面】

はくめん‐ろう【白面郎】‥ラウ

年が若く経験に乏しい男。

⇒はく‐めん【白面】

はくもうじょ【白毛女】‥ヂヨ

中国の現代歌劇。1945年延安で初演。地主の迫害から白髪になって山穴に隠れ住む貧農の娘が八路軍に救われ本来の髪を取り戻す。民間伝説をもとに集団創作したもの。

はく‐もくれん【白木蓮】

モクレン科の落葉高木。中国の原産。高さ5メートルに達し、葉は長楕円形。裏面に毛が多い。3〜4月頃、白色の大形花を開く。花被は花弁・萼片合わせて9枚で、6枚のコブシより多く、肉質で香りがよい。観賞用。ハクレン。ビャクレン。漢名、玉蘭。〈[季]春〉

ハクモクレン(花)

撮影:関戸 勇

はく‐もつ【白物】

おしろい。しろいもの。源平盛衰記8「頭にかづらかけて紅粉―の様なるものを頬つらに付けたり」

ばく‐もの【ばく物】

見切品。安物。げてもの。誹風柳多留5「柳原夜も―売るところ」

⇒ばくもの‐や【ばく物屋】

ばくもの‐や【ばく物屋】

ばく物を売る店。洒落本、古契三娼「不動新道に縄暖簾かけしは、―の門口ならん」

⇒ばく‐もの【ばく物】

はく‐もん【箔紋】

箔でつけた模様。

ばくもんどう【麦門冬】

〔植〕ジャノヒゲの異称。また、その根の塊状部を乾した漢方生薬。鎮咳・消炎および強壮薬。

⇒ばくもんどう‐とう【麦門冬湯】

ばくもんどう‐とう【麦門冬湯】‥タウ

麦門冬・半夏はんげ・粳米こうべい・大棗たいそう・人参・甘草から成る漢方方剤。痰たんのきれ、激しい咳き込みに効がある。

⇒ばくもんどう【麦門冬】

はく‐や【白夜】

北極または南極に近い地方で、夏、日没から日の出までの間、散乱する太陽光のために薄明を呈すること。また、夏至のころの日が沈まない夜。びゃくや。

はく‐や【箔屋】

金・銀箔を製造し、または販売する家や人。箔打。

ばくや【莫耶・莫邪】

「干将莫耶かんしょうばくや」参照。

ばく‐やく【爆薬】

火薬類のうち炸薬さくやくおよび爆破薬の総称。爆裂薬。

はく‐ゆ【白油】

石油系燃料油をその色相で大別した名称。すなわち、ガソリン・灯油・軽油を指す。これに対して重油のことを黒油という。

はく‐よう【白羊】‥ヤウ

白い羊。

⇒はくよう‐きゅう【白羊宮】

はく‐よう【白楊】‥ヤウ

〔植〕

①はこやなぎ。

②どろのき。

はく‐よう【舶用】

船舶に使用すること。

⇒はくよう‐きかん【舶用機関】

ばく‐よう【博奕】‥ヤウ

(ヤウは呉音ヤクの音便)ばくち。大和物語「―をして親にもはらからにも憎まれければ」

はくよう‐きかん【舶用機関】‥クワン

船舶の推進に用いる原動機関の総称。蒸気機関・内燃機関・蒸気タービン機関などの種類がある。

⇒はく‐よう【舶用】

はくよう‐きゅう【白羊宮】‥ヤウ‥

(Aries ラテン)黄道十二宮の第1宮。紀元前2世紀には牡羊座に相当していたが現在では魚座の西部から牡羊座の西部を含む。春分の日に太陽はこの宮に入り4月21日頃までこの宮にある。(書名別項)

⇒はく‐よう【白羊】

はくようきゅう【白羊宮】‥ヤウ‥

薄田泣菫の詩集。1906年(明治39)刊。象徴詩風の試作や典雅な小曲などを収める。「ああ大和にしあらましかば」など。

→文献資料[白羊宮]

パク‐ヨンヒョ【朴泳孝】

(Pak Yŏng-hyo)朝鮮李朝末期の貴族・政治家。25代国王哲宗の娘婿。金玉均とともに開化派の中心として、日本と結んで朝鮮の革新を主張、守旧派の閔氏びんし政権と対立した。1894年内務大臣に就任。韓国併合後、中枢院顧問、侯爵。(1861〜1939)

はくら

スズキの幼魚。九州地方でいう。

はく‐らい【舶来】

外国から舶載して来ること。外国から渡来すること。また、そのもの。木下尚江、良人の自白「先頃東京から取寄せた新―の美くしい装釘の書物ぶっくに」。「―品」「―種」

ばく‐らい【爆雷】

水中に投じて一定の深度で爆発させる一種の爆弾。潜水艦攻撃用。

はぐら‐がく【羽倉学】

荷田(羽倉)春満かだのあずままろの唱道した国学の学派。

はぐらか・す

〔他五〕

①はぐれるようにする。はぐれさせる。「仲間を―・す」

②焦点をはずして言いまぎらす。問題をそらしてごまかす。傾城買四十八手「うそをおつきなんし。よく―・しなんすヨ」。「質問を―・す」

はくらく【伯楽】

[荘子馬蹄]

①中国古代の、馬を鑑定することに巧みであったという人。もとは天帝の馬をつかさどる星の名。

②よく馬の良否を見分ける者。また、馬医。転じて、人物を見抜く眼力のある人。→ばくろう。

⇒はくらく‐の‐いっこ【伯楽の一顧】

はく‐らく【剥落】

はげおちること。はがれおちること。

はく‐らくてん【白楽天】

①白居易はくきょい。楽天はその字あざな。

②能。神物。白楽天が日本の知恵を計ろうとして来ると、住吉明神が漁翁の姿で応対し、遂に楽天を神風で吹き戻す。

はくらく‐の‐いっこ【伯楽の一顧】

[戦国策燕策](市場で売れなかった馬が、伯楽が1回ふりかえって見ただけで、10倍の売値になったという故事から)世間に埋もれていた人材が、名君によって見出されること。

⇒はくらく【伯楽】

はく‐らん

(カクラン(霍乱)の訛。江戸時代にはカクランより普通に用いられた)日射病。〈日葡辞書〉

はく‐らん【白藍】

①⇒しろあい。

②アブラナ科の一年生または二年生葉菜。白菜とキャベツ(甘藍)との種間雑種を胚培養によって育成した品種。結球性で品質・食味が良い。

はく‐らん【博覧】

①ひろく書物を見て物事を知ること。平家物語3「―清潔にして」

②ひろく一般の人々が見ること。「―に供する」

⇒はくらん‐かい【博覧会】

⇒はくらん‐きょうき【博覧強記】

はくらん‐かい【博覧会】‥クワイ

種々の産物を蒐集展示して公衆の観覧および購買に供し、産業・文化の振興を期するために開催する会。与謝野寛、毒草「京紅、京扇は田舎への―がへりとお笑ひなさるべし」

⇒はく‐らん【博覧】

はくらん‐きょうき【博覧強記】‥キヤウ‥

ひろく古今・東西の書物を見て、物事をよく覚えていること。「―の人」

⇒はく‐らん【博覧】

はくり

物をつきすえる音。どたり。ばたり。落窪物語1「おとどの御前に引き出で来て―とついすゑられて」

はく‐り【白痢】

⇒びゃくり

はく‐り【剥離】

はぎはなすこと。はがれはなれること。

はく‐り【薄利】

利益のうすいこと。わずかの利益。

⇒はくり‐たばい【薄利多売】

はぐり【羽栗】

姓氏の一つ。

⇒はぐり‐の‐たすく【羽栗翼】

ばくり

①大口をあいて食いつくさま。

②貼り合わせたところなどが一時に離れかかるさま。ばっくり。

ばく‐り【幕吏】

幕府の役人。

ぱくり

①大口をあいて食いつくさま。「―と一口に食べる」

②タバコを吸うさま。浮世風呂前「たばこを――のんで」

③割れ目や傷口などが大きくひろがるさま。ぱっくり。「―とあいた傷口」

④店先の品物などをすばやく盗みとること。かっぱらい。まんびき。→ぱくる。

⇒ぱくり‐や【ぱくり屋】

はくりき‐こ【薄力粉】

小麦粉の一種。軟質小麦から得られる。水を含ませたとき粘りが弱く、てんぷら・洋菓子などに適する。↔強力粉きょうりきこ

はく‐りく【博陸】

関白の唐名。はくろく。

はくり‐たばい【薄利多売】

利益をうすくして品物を多く売ること。

⇒はく‐り【薄利】

はぐり‐の‐たすく【羽栗翼】

桓武天皇の侍医。阿倍仲麻呂に随行し渡唐した羽栗吉麻呂と唐の女性との間に生まれ、734年(天平6)来日。786年(延暦5)に内薬正兼侍医となり、皇室の医療に従事。はくりのつばさ。(719〜798)

⇒はぐり【羽栗】

ぱくり‐や【ぱくり屋】

融資を口実にして手形を詐取する者。詐欺犯罪。

⇒ぱくり

ばくりゅう‐しゅ【麦粒腫】‥リフ‥

まつ毛の毛嚢の脂腺に生じる化膿性炎。まぶたの一部が発赤ほっせき・腫脹して小さい腫瘤をつくる。痛みが強い。ものもらい。

はくりゅう‐せき【白榴石】‥リウ‥

カリウムとアルミニウムを主とするケイ酸塩鉱物。正方晶系。セ氏約600度以上では等軸晶系。多く二十四面体の白・灰色結晶をなす。カリウムに富む火山岩に含まれる。リューサイト。

はく‐りょう【白竜】

白色の竜。天帝の使者という。

⇒はくりょう‐ぎょふく【白竜魚服】

はく‐りょう【百療】‥レウ

(ハクは漢音)さまざまな治療法。平家物語3「―に長ずといふとも、いかでか有待うだいの穢身えしんを救療くりょうせん」

ばく‐りょう【幕僚】‥レウ

①帷幕いばくの属僚。

②君主の帷幄いあくまたは軍の司令官・総督などに直属して、参謀事務または副官事務に従事するもの。「―会議」

⇒ばくりょう‐かんぶ【幕僚監部】

ばく‐りょう【幕領】‥リヤウ

江戸幕府直轄の領地。幕府の経済的基盤をなす。天領。

ばく‐りょう【曝涼】‥リヤウ

夏または秋に平素収納している図書・衣類・諸道具などを日にさらして風を通すこと。虫干し。図書寮式「凡曝涼仏像経典者、起七月上旬、尽八月上旬」。「正倉院の―」

ばくりょう‐かんぶ【幕僚監部】‥レウ‥

自衛隊の隊務に関する、防衛大臣の幕僚機関。自衛隊の管理・運営の執行機関でもある。陸上・海上・航空の各自衛隊に置かれ、主として自衛官が職員として配され、防衛・警備・教育訓練・行動・編成等の計画立案・執行などにあたる。

⇒ばく‐りょう【幕僚】

はくりょう‐ぎょふく【白竜魚服】

(「説苑」に見える、白竜が魚に化けて漁師に捕らえられたという故事から)貴人が微行すること。また、微行して災難にあうこと。

⇒はく‐りょう【白竜】

はくりょう‐たい【柏梁体】‥リヤウ‥

(漢の武帝が柏梁台落成の後、群臣を会して、聯句の遊びを催したのに始まるという)漢詩聯句の一体。各人が七言一句をよみ、毎句押韻して、全体を一つの韻で通したもの。各句は独立して他人の句とは意味の上から関係がない。

はくりょう‐だい【柏梁台】‥リヤウ‥

紀元前116年、漢の武帝が長安西北に建設した楼台。高さ数十丈。香柏を以て梁とし、高さ20丈の銅製承露盤を設けた。

はく‐りょく【迫力】

圧迫する力。人の心にせまる力。「―がある」「―に欠ける」「―満点」

はく‐りょく【魄力】

意志の力。精神の力。

はく‐りん【白燐】

(→)黄燐おうりんに同じ。

はぐ・る

〔他五〕

はぎまくる。まくりかえす。めくる。

はぐ・る【逸る】

〔自下二〕

⇒はぐれる(下一)

ぱく・る

〔他五〕

①大口を開けて食べる。ぱくつく。

②店先の商品などをかすめとる。また、金品をだましとる。

③逮捕する。

は‐ぐるま【羽車】

内侍所遷幸・御霊代奉遷の時などに用いられる腰輿ようよ。御羽車。

羽車

はく‐もつ【白物】

おしろい。しろいもの。源平盛衰記8「頭にかづらかけて紅粉―の様なるものを頬つらに付けたり」

ばく‐もの【ばく物】

見切品。安物。げてもの。誹風柳多留5「柳原夜も―売るところ」

⇒ばくもの‐や【ばく物屋】

ばくもの‐や【ばく物屋】

ばく物を売る店。洒落本、古契三娼「不動新道に縄暖簾かけしは、―の門口ならん」

⇒ばく‐もの【ばく物】

はく‐もん【箔紋】

箔でつけた模様。

ばくもんどう【麦門冬】

〔植〕ジャノヒゲの異称。また、その根の塊状部を乾した漢方生薬。鎮咳・消炎および強壮薬。

⇒ばくもんどう‐とう【麦門冬湯】

ばくもんどう‐とう【麦門冬湯】‥タウ

麦門冬・半夏はんげ・粳米こうべい・大棗たいそう・人参・甘草から成る漢方方剤。痰たんのきれ、激しい咳き込みに効がある。

⇒ばくもんどう【麦門冬】

はく‐や【白夜】

北極または南極に近い地方で、夏、日没から日の出までの間、散乱する太陽光のために薄明を呈すること。また、夏至のころの日が沈まない夜。びゃくや。

はく‐や【箔屋】

金・銀箔を製造し、または販売する家や人。箔打。

ばくや【莫耶・莫邪】

「干将莫耶かんしょうばくや」参照。

ばく‐やく【爆薬】

火薬類のうち炸薬さくやくおよび爆破薬の総称。爆裂薬。

はく‐ゆ【白油】

石油系燃料油をその色相で大別した名称。すなわち、ガソリン・灯油・軽油を指す。これに対して重油のことを黒油という。

はく‐よう【白羊】‥ヤウ

白い羊。

⇒はくよう‐きゅう【白羊宮】

はく‐よう【白楊】‥ヤウ

〔植〕

①はこやなぎ。

②どろのき。

はく‐よう【舶用】

船舶に使用すること。

⇒はくよう‐きかん【舶用機関】

ばく‐よう【博奕】‥ヤウ

(ヤウは呉音ヤクの音便)ばくち。大和物語「―をして親にもはらからにも憎まれければ」

はくよう‐きかん【舶用機関】‥クワン

船舶の推進に用いる原動機関の総称。蒸気機関・内燃機関・蒸気タービン機関などの種類がある。

⇒はく‐よう【舶用】

はくよう‐きゅう【白羊宮】‥ヤウ‥

(Aries ラテン)黄道十二宮の第1宮。紀元前2世紀には牡羊座に相当していたが現在では魚座の西部から牡羊座の西部を含む。春分の日に太陽はこの宮に入り4月21日頃までこの宮にある。(書名別項)

⇒はく‐よう【白羊】

はくようきゅう【白羊宮】‥ヤウ‥

薄田泣菫の詩集。1906年(明治39)刊。象徴詩風の試作や典雅な小曲などを収める。「ああ大和にしあらましかば」など。

→文献資料[白羊宮]

パク‐ヨンヒョ【朴泳孝】

(Pak Yŏng-hyo)朝鮮李朝末期の貴族・政治家。25代国王哲宗の娘婿。金玉均とともに開化派の中心として、日本と結んで朝鮮の革新を主張、守旧派の閔氏びんし政権と対立した。1894年内務大臣に就任。韓国併合後、中枢院顧問、侯爵。(1861〜1939)

はくら

スズキの幼魚。九州地方でいう。

はく‐らい【舶来】

外国から舶載して来ること。外国から渡来すること。また、そのもの。木下尚江、良人の自白「先頃東京から取寄せた新―の美くしい装釘の書物ぶっくに」。「―品」「―種」

ばく‐らい【爆雷】

水中に投じて一定の深度で爆発させる一種の爆弾。潜水艦攻撃用。

はぐら‐がく【羽倉学】

荷田(羽倉)春満かだのあずままろの唱道した国学の学派。

はぐらか・す

〔他五〕

①はぐれるようにする。はぐれさせる。「仲間を―・す」

②焦点をはずして言いまぎらす。問題をそらしてごまかす。傾城買四十八手「うそをおつきなんし。よく―・しなんすヨ」。「質問を―・す」

はくらく【伯楽】

[荘子馬蹄]

①中国古代の、馬を鑑定することに巧みであったという人。もとは天帝の馬をつかさどる星の名。

②よく馬の良否を見分ける者。また、馬医。転じて、人物を見抜く眼力のある人。→ばくろう。

⇒はくらく‐の‐いっこ【伯楽の一顧】

はく‐らく【剥落】

はげおちること。はがれおちること。

はく‐らくてん【白楽天】

①白居易はくきょい。楽天はその字あざな。

②能。神物。白楽天が日本の知恵を計ろうとして来ると、住吉明神が漁翁の姿で応対し、遂に楽天を神風で吹き戻す。

はくらく‐の‐いっこ【伯楽の一顧】

[戦国策燕策](市場で売れなかった馬が、伯楽が1回ふりかえって見ただけで、10倍の売値になったという故事から)世間に埋もれていた人材が、名君によって見出されること。

⇒はくらく【伯楽】

はく‐らん

(カクラン(霍乱)の訛。江戸時代にはカクランより普通に用いられた)日射病。〈日葡辞書〉

はく‐らん【白藍】

①⇒しろあい。

②アブラナ科の一年生または二年生葉菜。白菜とキャベツ(甘藍)との種間雑種を胚培養によって育成した品種。結球性で品質・食味が良い。

はく‐らん【博覧】

①ひろく書物を見て物事を知ること。平家物語3「―清潔にして」

②ひろく一般の人々が見ること。「―に供する」

⇒はくらん‐かい【博覧会】

⇒はくらん‐きょうき【博覧強記】

はくらん‐かい【博覧会】‥クワイ

種々の産物を蒐集展示して公衆の観覧および購買に供し、産業・文化の振興を期するために開催する会。与謝野寛、毒草「京紅、京扇は田舎への―がへりとお笑ひなさるべし」

⇒はく‐らん【博覧】

はくらん‐きょうき【博覧強記】‥キヤウ‥

ひろく古今・東西の書物を見て、物事をよく覚えていること。「―の人」

⇒はく‐らん【博覧】

はくり

物をつきすえる音。どたり。ばたり。落窪物語1「おとどの御前に引き出で来て―とついすゑられて」

はく‐り【白痢】

⇒びゃくり

はく‐り【剥離】

はぎはなすこと。はがれはなれること。

はく‐り【薄利】

利益のうすいこと。わずかの利益。

⇒はくり‐たばい【薄利多売】

はぐり【羽栗】

姓氏の一つ。

⇒はぐり‐の‐たすく【羽栗翼】

ばくり

①大口をあいて食いつくさま。

②貼り合わせたところなどが一時に離れかかるさま。ばっくり。

ばく‐り【幕吏】

幕府の役人。

ぱくり

①大口をあいて食いつくさま。「―と一口に食べる」

②タバコを吸うさま。浮世風呂前「たばこを――のんで」

③割れ目や傷口などが大きくひろがるさま。ぱっくり。「―とあいた傷口」

④店先の品物などをすばやく盗みとること。かっぱらい。まんびき。→ぱくる。

⇒ぱくり‐や【ぱくり屋】

はくりき‐こ【薄力粉】

小麦粉の一種。軟質小麦から得られる。水を含ませたとき粘りが弱く、てんぷら・洋菓子などに適する。↔強力粉きょうりきこ

はく‐りく【博陸】

関白の唐名。はくろく。

はくり‐たばい【薄利多売】

利益をうすくして品物を多く売ること。

⇒はく‐り【薄利】

はぐり‐の‐たすく【羽栗翼】

桓武天皇の侍医。阿倍仲麻呂に随行し渡唐した羽栗吉麻呂と唐の女性との間に生まれ、734年(天平6)来日。786年(延暦5)に内薬正兼侍医となり、皇室の医療に従事。はくりのつばさ。(719〜798)

⇒はぐり【羽栗】

ぱくり‐や【ぱくり屋】

融資を口実にして手形を詐取する者。詐欺犯罪。

⇒ぱくり

ばくりゅう‐しゅ【麦粒腫】‥リフ‥

まつ毛の毛嚢の脂腺に生じる化膿性炎。まぶたの一部が発赤ほっせき・腫脹して小さい腫瘤をつくる。痛みが強い。ものもらい。

はくりゅう‐せき【白榴石】‥リウ‥

カリウムとアルミニウムを主とするケイ酸塩鉱物。正方晶系。セ氏約600度以上では等軸晶系。多く二十四面体の白・灰色結晶をなす。カリウムに富む火山岩に含まれる。リューサイト。

はく‐りょう【白竜】

白色の竜。天帝の使者という。

⇒はくりょう‐ぎょふく【白竜魚服】

はく‐りょう【百療】‥レウ

(ハクは漢音)さまざまな治療法。平家物語3「―に長ずといふとも、いかでか有待うだいの穢身えしんを救療くりょうせん」

ばく‐りょう【幕僚】‥レウ

①帷幕いばくの属僚。

②君主の帷幄いあくまたは軍の司令官・総督などに直属して、参謀事務または副官事務に従事するもの。「―会議」

⇒ばくりょう‐かんぶ【幕僚監部】

ばく‐りょう【幕領】‥リヤウ

江戸幕府直轄の領地。幕府の経済的基盤をなす。天領。

ばく‐りょう【曝涼】‥リヤウ

夏または秋に平素収納している図書・衣類・諸道具などを日にさらして風を通すこと。虫干し。図書寮式「凡曝涼仏像経典者、起七月上旬、尽八月上旬」。「正倉院の―」

ばくりょう‐かんぶ【幕僚監部】‥レウ‥

自衛隊の隊務に関する、防衛大臣の幕僚機関。自衛隊の管理・運営の執行機関でもある。陸上・海上・航空の各自衛隊に置かれ、主として自衛官が職員として配され、防衛・警備・教育訓練・行動・編成等の計画立案・執行などにあたる。

⇒ばく‐りょう【幕僚】

はくりょう‐ぎょふく【白竜魚服】

(「説苑」に見える、白竜が魚に化けて漁師に捕らえられたという故事から)貴人が微行すること。また、微行して災難にあうこと。

⇒はく‐りょう【白竜】

はくりょう‐たい【柏梁体】‥リヤウ‥

(漢の武帝が柏梁台落成の後、群臣を会して、聯句の遊びを催したのに始まるという)漢詩聯句の一体。各人が七言一句をよみ、毎句押韻して、全体を一つの韻で通したもの。各句は独立して他人の句とは意味の上から関係がない。

はくりょう‐だい【柏梁台】‥リヤウ‥

紀元前116年、漢の武帝が長安西北に建設した楼台。高さ数十丈。香柏を以て梁とし、高さ20丈の銅製承露盤を設けた。

はく‐りょく【迫力】

圧迫する力。人の心にせまる力。「―がある」「―に欠ける」「―満点」

はく‐りょく【魄力】

意志の力。精神の力。

はく‐りん【白燐】

(→)黄燐おうりんに同じ。

はぐ・る

〔他五〕

はぎまくる。まくりかえす。めくる。

はぐ・る【逸る】

〔自下二〕

⇒はぐれる(下一)

ぱく・る

〔他五〕

①大口を開けて食べる。ぱくつく。

②店先の商品などをかすめとる。また、金品をだましとる。

③逮捕する。

は‐ぐるま【羽車】

内侍所遷幸・御霊代奉遷の時などに用いられる腰輿ようよ。御羽車。

羽車

は‐ぐるま【歯車】

①車の周囲に歯を切り、そのかみ合せによって一方の軸から他方の軸に動力を伝える装置。2軸間の距離が余り離れず、確実な伝動を必要とする場合に用いる。種類は平歯車・傘歯車・斜歯はすば歯車・螺子ねじ歯車などに大別。

歯車

は‐ぐるま【歯車】

①車の周囲に歯を切り、そのかみ合せによって一方の軸から他方の軸に動力を伝える装置。2軸間の距離が余り離れず、確実な伝動を必要とする場合に用いる。種類は平歯車・傘歯車・斜歯はすば歯車・螺子ねじ歯車などに大別。

歯車

②比喩的に、全体を構成する各単位。「私など巨大な機構の小さな―に過ぎない」

⇒はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】

⇒歯車が噛み合わない

⇒歯車が狂う

②比喩的に、全体を構成する各単位。「私など巨大な機構の小さな―に過ぎない」

⇒はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】

⇒歯車が噛み合わない

⇒歯車が狂う

広辞苑 ページ 15688 での【○薄氷を履む】単語。