複数辞典一括検索+![]()

![]()

○日向に氷ひなたにこおり🔗⭐🔉

○日向に氷ひなたにこおり

次第に消えていくことのたとえ。世間胸算用5「商ひ事なくて、いよいよ―の如し」

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐ぼこ【日向ぼこ】

「ひなたぼこり」の略。〈[季]冬〉

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐ぼこう【日向ぼこう】

ヒナタボコの転。

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐ぼこり【日向ぼこり】

(→)「ひなたぼっこ」に同じ。〈[季]冬〉。今昔物語集19「春の節ときになりて、日うららかにて、―もせむ、若菜も摘みなむと思ひて」

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐ぼっこ【日向ぼっこ】

(ヒナタボコの転)日向に出て暖まること。ひなたぼこり。天道てんとうぼこり。〈[季]冬〉

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐みず【日向水】‥ミヅ

①日向にあって暖かくなった水。〈[季]夏〉

②なまぬるい水。

⇒ひ‐なた【日向】

ひな‐だん【雛壇・雛段】

①雛祭の時、人形や調度を飾り並べる、階段式の段。〈[季]春〉

②歌舞伎舞踊劇で、浄瑠璃・長唄などの演奏者がすわる二重になった台。長唄では上段に唄い手と三味線、下段に笛・大鼓・小鼓・太鼓と、2段に座を占める。→やまだい。

③(雛祭の壇のように赤毛氈もうせんをかけ、一段ずつ高くなっているから)歌舞伎劇場の1階見物席で、東西両桟敷とその前の高土間・新高土間などの称。

④俗に、国会の本会議場で、大臣席。また、会場・式場で一段高くしつらえた席。

ひなつ【日夏】

姓氏の一つ。

⇒ひなつ‐こうのすけ【日夏耿之介】

ひなつ‐こうのすけ【日夏耿之介】‥カウ‥

詩人・英文学者。本名、樋口国登。長野県生れ。早大卒。森厳な漢語趣味を駆使した神秘主義的象徴詩に異色。詩集「転身の頌」「黒衣聖母」、著「明治大正詩史」など。(1890〜1971)

日夏耿之介

撮影:田沼武能

⇒ひなつ【日夏】

ひなつ‐ぼし【火夏星・熒惑星】

火星。けいこく。なつひぼし。夫木和歌抄19「あまの原南にすめる―」

ひな‐つ‐め【鄙つ女】

いなかむすめ。神代紀下「あまさかる―のい渡らす瀬戸」

ひな‐づる【雛鶴】

鶴の雛。鶴の子。

ひな‐どり【雛鳥】

(→)「ひな(雛)」1に同じ。

ひな‐ながし【雛流し】

3月3日の夕方、紙などで作った雛人形を川や海に流すこと。祓はらえの形代かたしろを流したことに由来する行事。雛送り。〈[季]春〉。→流し雛

ひな‐にんぎょう【雛人形】‥ギヤウ

雛祭にかざる人形。→ひな(雛)2

ひな‐の‐しゃくじょう【雛の錫杖】‥ヂヤウ

ヒナノシャクジョウ科の多年草。無緑葉の腐生植物で、塊茎と多くのひげ根があり、地上部は白色で高さ数センチメートル。小さな鱗片葉を疎生する。夏に茎頂に小白花をかためてつける。名は、小さい棒状の外形をなぞらえたもの。西日本の暖地の林床に生ずる。

ひな‐の‐せっく【雛の節句】

3月3日の雛祭の節句。桃の節句。〈[季]春〉

ひな‐の‐つかい【雛の使】‥ツカヒ

3月の節句に、雛を調度とともに乗物にのせて親類へ遣わす使い。〈[季]春〉

ひな‐の‐みやこ【鄙の都】

諸国の国府の称。とおのみかど。

⇒ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】

ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】‥ヂ

諸国の国府に通ずる路。

⇒ひな‐の‐みやこ【鄙の都】

ひな‐の‐わかれ【鄙の別れ】

都から遠い地方へ別れて行くこと。古今和歌集雑「思ひきや―におとろへて」

ひな‐びと【鄙人】

田舎いなかの人。里人。

ひな・びる【鄙びる】

〔自上一〕[文]ひな・ぶ(上二)

①田舎いなかの風を帯びる。いなかびる。伊勢物語「歌さへぞ―・びたりける」。「―・びた温泉宿」↔みやぶ。

②言葉が訛なまる。

ひ‐なぶり【火弄り・火嬲り】

火をもてあそぶこと。ひいじり。ひあそび。浄瑠璃、心中重井筒「人待つ宵の―や」

ひな‐ぶり【鄙振・夷振・夷曲】

①古代歌謡の曲名。宮廷に取り入れた大歌で、短歌形式または8〜9句。歌曲名はその一つの歌謡の歌詞から採ったもの。神代紀下「此の両首歌辞ふたうたは今―と号なづく」

②いなか風の歌。洗練されていない歌。椿説弓張月後編「暮しかねたる―を、聞てや笑ひ給ひけん」

③狂歌。浮世風呂3「あなたは―をもお詠みなさるさうで」

ひな‐べ【鄙辺】

鄙の方。田舎の地方。万葉集6「天離あまざかる―に退まかる」

ひな‐まつり【雛祭】

3月3日の上巳じょうしの節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。雛遊び。ひいなまつり。ひなえ。〈[季]春〉

ひな‐まめほん【雛豆本】

雛道具用に作られた、特に小形の豆本。

ひ‐なみ【日並・日次】

①日記などに記す日の次第。日々の記録。

②日ごとにすること。毎日。夫木和歌抄18「今日いくか―のみ狩かり暮し」

③日のよしあし。ひがら。好色一代男3「明日の―を待ちしに」

⇒ひなみ‐き【日次記】

ひなみ‐き【日次記】

日記。

⇒ひ‐なみ【日並・日次】

ひな‐もり【夷守】

辺要の地を守ること。また、その人。万葉集4「―の駅家うまやに至り」

ひな‐や【雛屋】

(→)「ひいなや」に同じ。

ひ‐なら‐ず【日ならず】

いく日もたたないうちに。遠からず。近々。「―して実験は成功するだろう」

ひ‐なら・ぶ【日並ぶ】

〔自下二〕

日をかさねる。万葉集6「茜さす―・べなくに」

ひ‐ならべ‐て【日並べて】

毎日。日を重ねて。「けならべて」とも。万葉集20「―雨は降れども」

ひ‐なわ【火縄】‥ナハ

①竹・桧皮ひわだの繊維または木綿糸を縄に綯ない、これに硝石を吸収させたもの。火をつけておき、火縄銃・鳥銃またはタバコの火などをつけるのに用いる。

②近世、劇場でタバコ用の火縄を売った人。客のための雑用などもした。出方でかた。火縄売り。東海道中膝栗毛7「江戸で―といふは、京大坂にてはみな女なり」

⇒ひなわ‐じゅう【火縄銃】

⇒ひなわ‐づつ【火縄筒】

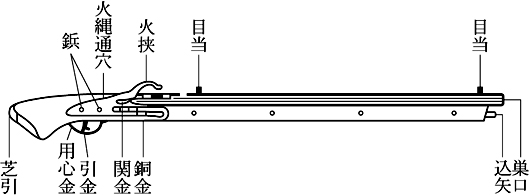

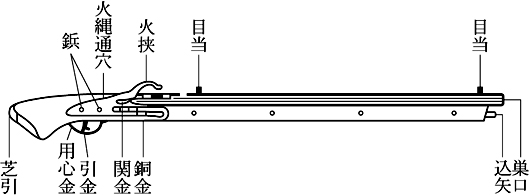

ひなわ‐じゅう【火縄銃】‥ナハ‥

銃口から弾薬を装填し、火縄で火を点火薬につけて発射薬を誘爆させ、弾丸を発射する鉄砲。15世紀頃にヨーロッパで考案され、日本には1543年(天文12)種子島に伝わり、戦国時代から江戸後期にかけて広く使われた。火縄筒。種子島。

火縄銃

⇒ひなつ【日夏】

ひなつ‐ぼし【火夏星・熒惑星】

火星。けいこく。なつひぼし。夫木和歌抄19「あまの原南にすめる―」

ひな‐つ‐め【鄙つ女】

いなかむすめ。神代紀下「あまさかる―のい渡らす瀬戸」

ひな‐づる【雛鶴】

鶴の雛。鶴の子。

ひな‐どり【雛鳥】

(→)「ひな(雛)」1に同じ。

ひな‐ながし【雛流し】

3月3日の夕方、紙などで作った雛人形を川や海に流すこと。祓はらえの形代かたしろを流したことに由来する行事。雛送り。〈[季]春〉。→流し雛

ひな‐にんぎょう【雛人形】‥ギヤウ

雛祭にかざる人形。→ひな(雛)2

ひな‐の‐しゃくじょう【雛の錫杖】‥ヂヤウ

ヒナノシャクジョウ科の多年草。無緑葉の腐生植物で、塊茎と多くのひげ根があり、地上部は白色で高さ数センチメートル。小さな鱗片葉を疎生する。夏に茎頂に小白花をかためてつける。名は、小さい棒状の外形をなぞらえたもの。西日本の暖地の林床に生ずる。

ひな‐の‐せっく【雛の節句】

3月3日の雛祭の節句。桃の節句。〈[季]春〉

ひな‐の‐つかい【雛の使】‥ツカヒ

3月の節句に、雛を調度とともに乗物にのせて親類へ遣わす使い。〈[季]春〉

ひな‐の‐みやこ【鄙の都】

諸国の国府の称。とおのみかど。

⇒ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】

ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】‥ヂ

諸国の国府に通ずる路。

⇒ひな‐の‐みやこ【鄙の都】

ひな‐の‐わかれ【鄙の別れ】

都から遠い地方へ別れて行くこと。古今和歌集雑「思ひきや―におとろへて」

ひな‐びと【鄙人】

田舎いなかの人。里人。

ひな・びる【鄙びる】

〔自上一〕[文]ひな・ぶ(上二)

①田舎いなかの風を帯びる。いなかびる。伊勢物語「歌さへぞ―・びたりける」。「―・びた温泉宿」↔みやぶ。

②言葉が訛なまる。

ひ‐なぶり【火弄り・火嬲り】

火をもてあそぶこと。ひいじり。ひあそび。浄瑠璃、心中重井筒「人待つ宵の―や」

ひな‐ぶり【鄙振・夷振・夷曲】

①古代歌謡の曲名。宮廷に取り入れた大歌で、短歌形式または8〜9句。歌曲名はその一つの歌謡の歌詞から採ったもの。神代紀下「此の両首歌辞ふたうたは今―と号なづく」

②いなか風の歌。洗練されていない歌。椿説弓張月後編「暮しかねたる―を、聞てや笑ひ給ひけん」

③狂歌。浮世風呂3「あなたは―をもお詠みなさるさうで」

ひな‐べ【鄙辺】

鄙の方。田舎の地方。万葉集6「天離あまざかる―に退まかる」

ひな‐まつり【雛祭】

3月3日の上巳じょうしの節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。雛遊び。ひいなまつり。ひなえ。〈[季]春〉

ひな‐まめほん【雛豆本】

雛道具用に作られた、特に小形の豆本。

ひ‐なみ【日並・日次】

①日記などに記す日の次第。日々の記録。

②日ごとにすること。毎日。夫木和歌抄18「今日いくか―のみ狩かり暮し」

③日のよしあし。ひがら。好色一代男3「明日の―を待ちしに」

⇒ひなみ‐き【日次記】

ひなみ‐き【日次記】

日記。

⇒ひ‐なみ【日並・日次】

ひな‐もり【夷守】

辺要の地を守ること。また、その人。万葉集4「―の駅家うまやに至り」

ひな‐や【雛屋】

(→)「ひいなや」に同じ。

ひ‐なら‐ず【日ならず】

いく日もたたないうちに。遠からず。近々。「―して実験は成功するだろう」

ひ‐なら・ぶ【日並ぶ】

〔自下二〕

日をかさねる。万葉集6「茜さす―・べなくに」

ひ‐ならべ‐て【日並べて】

毎日。日を重ねて。「けならべて」とも。万葉集20「―雨は降れども」

ひ‐なわ【火縄】‥ナハ

①竹・桧皮ひわだの繊維または木綿糸を縄に綯ない、これに硝石を吸収させたもの。火をつけておき、火縄銃・鳥銃またはタバコの火などをつけるのに用いる。

②近世、劇場でタバコ用の火縄を売った人。客のための雑用などもした。出方でかた。火縄売り。東海道中膝栗毛7「江戸で―といふは、京大坂にてはみな女なり」

⇒ひなわ‐じゅう【火縄銃】

⇒ひなわ‐づつ【火縄筒】

ひなわ‐じゅう【火縄銃】‥ナハ‥

銃口から弾薬を装填し、火縄で火を点火薬につけて発射薬を誘爆させ、弾丸を発射する鉄砲。15世紀頃にヨーロッパで考案され、日本には1543年(天文12)種子島に伝わり、戦国時代から江戸後期にかけて広く使われた。火縄筒。種子島。

火縄銃

火縄銃

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

火縄銃

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒ひ‐なわ【火縄】

ひなわ‐づつ【火縄筒】‥ナハ‥

(→)火縄銃に同じ。

⇒ひ‐なわ【火縄】

ひ‐なん【非難・批難】

欠点・過失などを責めとがめること。「当局を―する」「―を浴びる」

ひ‐なん【避難】

災難を避けること。災難を避けて他の所へのがれること。「安全な場所へ―する」「緊急―」

⇒ひなん‐かいだん【避難階段】

⇒ひなん‐こう【避難港】

⇒ひなん‐ひろば【避難広場】

⇒ひなん‐みん【避難民】

び‐なん【美男】

①容姿の美しい男。美男子。「―美女」

②狂言の女役のかぶり物。長い白布を頭に巻き、余りを両胸へ垂らす。びなんかずら。美男帽子。

美男

⇒ひ‐なわ【火縄】

ひなわ‐づつ【火縄筒】‥ナハ‥

(→)火縄銃に同じ。

⇒ひ‐なわ【火縄】

ひ‐なん【非難・批難】

欠点・過失などを責めとがめること。「当局を―する」「―を浴びる」

ひ‐なん【避難】

災難を避けること。災難を避けて他の所へのがれること。「安全な場所へ―する」「緊急―」

⇒ひなん‐かいだん【避難階段】

⇒ひなん‐こう【避難港】

⇒ひなん‐ひろば【避難広場】

⇒ひなん‐みん【避難民】

び‐なん【美男】

①容姿の美しい男。美男子。「―美女」

②狂言の女役のかぶり物。長い白布を頭に巻き、余りを両胸へ垂らす。びなんかずら。美男帽子。

美男

⇒びなん‐かずら【美男葛】

⇒びなん‐せき【美男石】

⇒びなん‐ぼうし【美男帽子】

ひなん‐かいだん【避難階段】

災害時の避難の用に供する階段。

⇒ひ‐なん【避難】

びなん‐かずら【美男葛】‥カヅラ

①〔植〕サネカズラの別称。〈[季]秋〉。また、サネカズラの茎を水に浸して得たねばり汁。鬢びん付け油の代用。美男石ともいう。

②(→)美男2に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐こう【避難港】‥カウ

悪天候の際などに海難を避けることができる港。入江の深い天然の港などを政令で指定。

⇒ひ‐なん【避難】

び‐なんし【美男子】

(→)美男びなん1に同じ。びだんし。

びなん‐せき【美男石】

(→)美男葛かずら1に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐ひろば【避難広場】

災害時にそなえて指定または設置された避難先の広場。

⇒ひ‐なん【避難】

びなん‐ぼうし【美男帽子】

(→)美男2に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐みん【避難民】

天災地変・戦争などで避難した人々。

⇒ひ‐なん【避難】

⇒びなん‐かずら【美男葛】

⇒びなん‐せき【美男石】

⇒びなん‐ぼうし【美男帽子】

ひなん‐かいだん【避難階段】

災害時の避難の用に供する階段。

⇒ひ‐なん【避難】

びなん‐かずら【美男葛】‥カヅラ

①〔植〕サネカズラの別称。〈[季]秋〉。また、サネカズラの茎を水に浸して得たねばり汁。鬢びん付け油の代用。美男石ともいう。

②(→)美男2に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐こう【避難港】‥カウ

悪天候の際などに海難を避けることができる港。入江の深い天然の港などを政令で指定。

⇒ひ‐なん【避難】

び‐なんし【美男子】

(→)美男びなん1に同じ。びだんし。

びなん‐せき【美男石】

(→)美男葛かずら1に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐ひろば【避難広場】

災害時にそなえて指定または設置された避難先の広場。

⇒ひ‐なん【避難】

びなん‐ぼうし【美男帽子】

(→)美男2に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐みん【避難民】

天災地変・戦争などで避難した人々。

⇒ひ‐なん【避難】

⇒ひなつ【日夏】

ひなつ‐ぼし【火夏星・熒惑星】

火星。けいこく。なつひぼし。夫木和歌抄19「あまの原南にすめる―」

ひな‐つ‐め【鄙つ女】

いなかむすめ。神代紀下「あまさかる―のい渡らす瀬戸」

ひな‐づる【雛鶴】

鶴の雛。鶴の子。

ひな‐どり【雛鳥】

(→)「ひな(雛)」1に同じ。

ひな‐ながし【雛流し】

3月3日の夕方、紙などで作った雛人形を川や海に流すこと。祓はらえの形代かたしろを流したことに由来する行事。雛送り。〈[季]春〉。→流し雛

ひな‐にんぎょう【雛人形】‥ギヤウ

雛祭にかざる人形。→ひな(雛)2

ひな‐の‐しゃくじょう【雛の錫杖】‥ヂヤウ

ヒナノシャクジョウ科の多年草。無緑葉の腐生植物で、塊茎と多くのひげ根があり、地上部は白色で高さ数センチメートル。小さな鱗片葉を疎生する。夏に茎頂に小白花をかためてつける。名は、小さい棒状の外形をなぞらえたもの。西日本の暖地の林床に生ずる。

ひな‐の‐せっく【雛の節句】

3月3日の雛祭の節句。桃の節句。〈[季]春〉

ひな‐の‐つかい【雛の使】‥ツカヒ

3月の節句に、雛を調度とともに乗物にのせて親類へ遣わす使い。〈[季]春〉

ひな‐の‐みやこ【鄙の都】

諸国の国府の称。とおのみかど。

⇒ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】

ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】‥ヂ

諸国の国府に通ずる路。

⇒ひな‐の‐みやこ【鄙の都】

ひな‐の‐わかれ【鄙の別れ】

都から遠い地方へ別れて行くこと。古今和歌集雑「思ひきや―におとろへて」

ひな‐びと【鄙人】

田舎いなかの人。里人。

ひな・びる【鄙びる】

〔自上一〕[文]ひな・ぶ(上二)

①田舎いなかの風を帯びる。いなかびる。伊勢物語「歌さへぞ―・びたりける」。「―・びた温泉宿」↔みやぶ。

②言葉が訛なまる。

ひ‐なぶり【火弄り・火嬲り】

火をもてあそぶこと。ひいじり。ひあそび。浄瑠璃、心中重井筒「人待つ宵の―や」

ひな‐ぶり【鄙振・夷振・夷曲】

①古代歌謡の曲名。宮廷に取り入れた大歌で、短歌形式または8〜9句。歌曲名はその一つの歌謡の歌詞から採ったもの。神代紀下「此の両首歌辞ふたうたは今―と号なづく」

②いなか風の歌。洗練されていない歌。椿説弓張月後編「暮しかねたる―を、聞てや笑ひ給ひけん」

③狂歌。浮世風呂3「あなたは―をもお詠みなさるさうで」

ひな‐べ【鄙辺】

鄙の方。田舎の地方。万葉集6「天離あまざかる―に退まかる」

ひな‐まつり【雛祭】

3月3日の上巳じょうしの節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。雛遊び。ひいなまつり。ひなえ。〈[季]春〉

ひな‐まめほん【雛豆本】

雛道具用に作られた、特に小形の豆本。

ひ‐なみ【日並・日次】

①日記などに記す日の次第。日々の記録。

②日ごとにすること。毎日。夫木和歌抄18「今日いくか―のみ狩かり暮し」

③日のよしあし。ひがら。好色一代男3「明日の―を待ちしに」

⇒ひなみ‐き【日次記】

ひなみ‐き【日次記】

日記。

⇒ひ‐なみ【日並・日次】

ひな‐もり【夷守】

辺要の地を守ること。また、その人。万葉集4「―の駅家うまやに至り」

ひな‐や【雛屋】

(→)「ひいなや」に同じ。

ひ‐なら‐ず【日ならず】

いく日もたたないうちに。遠からず。近々。「―して実験は成功するだろう」

ひ‐なら・ぶ【日並ぶ】

〔自下二〕

日をかさねる。万葉集6「茜さす―・べなくに」

ひ‐ならべ‐て【日並べて】

毎日。日を重ねて。「けならべて」とも。万葉集20「―雨は降れども」

ひ‐なわ【火縄】‥ナハ

①竹・桧皮ひわだの繊維または木綿糸を縄に綯ない、これに硝石を吸収させたもの。火をつけておき、火縄銃・鳥銃またはタバコの火などをつけるのに用いる。

②近世、劇場でタバコ用の火縄を売った人。客のための雑用などもした。出方でかた。火縄売り。東海道中膝栗毛7「江戸で―といふは、京大坂にてはみな女なり」

⇒ひなわ‐じゅう【火縄銃】

⇒ひなわ‐づつ【火縄筒】

ひなわ‐じゅう【火縄銃】‥ナハ‥

銃口から弾薬を装填し、火縄で火を点火薬につけて発射薬を誘爆させ、弾丸を発射する鉄砲。15世紀頃にヨーロッパで考案され、日本には1543年(天文12)種子島に伝わり、戦国時代から江戸後期にかけて広く使われた。火縄筒。種子島。

火縄銃

⇒ひなつ【日夏】

ひなつ‐ぼし【火夏星・熒惑星】

火星。けいこく。なつひぼし。夫木和歌抄19「あまの原南にすめる―」

ひな‐つ‐め【鄙つ女】

いなかむすめ。神代紀下「あまさかる―のい渡らす瀬戸」

ひな‐づる【雛鶴】

鶴の雛。鶴の子。

ひな‐どり【雛鳥】

(→)「ひな(雛)」1に同じ。

ひな‐ながし【雛流し】

3月3日の夕方、紙などで作った雛人形を川や海に流すこと。祓はらえの形代かたしろを流したことに由来する行事。雛送り。〈[季]春〉。→流し雛

ひな‐にんぎょう【雛人形】‥ギヤウ

雛祭にかざる人形。→ひな(雛)2

ひな‐の‐しゃくじょう【雛の錫杖】‥ヂヤウ

ヒナノシャクジョウ科の多年草。無緑葉の腐生植物で、塊茎と多くのひげ根があり、地上部は白色で高さ数センチメートル。小さな鱗片葉を疎生する。夏に茎頂に小白花をかためてつける。名は、小さい棒状の外形をなぞらえたもの。西日本の暖地の林床に生ずる。

ひな‐の‐せっく【雛の節句】

3月3日の雛祭の節句。桃の節句。〈[季]春〉

ひな‐の‐つかい【雛の使】‥ツカヒ

3月の節句に、雛を調度とともに乗物にのせて親類へ遣わす使い。〈[季]春〉

ひな‐の‐みやこ【鄙の都】

諸国の国府の称。とおのみかど。

⇒ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】

ひなのみやこ‐じ【鄙の都路】‥ヂ

諸国の国府に通ずる路。

⇒ひな‐の‐みやこ【鄙の都】

ひな‐の‐わかれ【鄙の別れ】

都から遠い地方へ別れて行くこと。古今和歌集雑「思ひきや―におとろへて」

ひな‐びと【鄙人】

田舎いなかの人。里人。

ひな・びる【鄙びる】

〔自上一〕[文]ひな・ぶ(上二)

①田舎いなかの風を帯びる。いなかびる。伊勢物語「歌さへぞ―・びたりける」。「―・びた温泉宿」↔みやぶ。

②言葉が訛なまる。

ひ‐なぶり【火弄り・火嬲り】

火をもてあそぶこと。ひいじり。ひあそび。浄瑠璃、心中重井筒「人待つ宵の―や」

ひな‐ぶり【鄙振・夷振・夷曲】

①古代歌謡の曲名。宮廷に取り入れた大歌で、短歌形式または8〜9句。歌曲名はその一つの歌謡の歌詞から採ったもの。神代紀下「此の両首歌辞ふたうたは今―と号なづく」

②いなか風の歌。洗練されていない歌。椿説弓張月後編「暮しかねたる―を、聞てや笑ひ給ひけん」

③狂歌。浮世風呂3「あなたは―をもお詠みなさるさうで」

ひな‐べ【鄙辺】

鄙の方。田舎の地方。万葉集6「天離あまざかる―に退まかる」

ひな‐まつり【雛祭】

3月3日の上巳じょうしの節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。雛遊び。ひいなまつり。ひなえ。〈[季]春〉

ひな‐まめほん【雛豆本】

雛道具用に作られた、特に小形の豆本。

ひ‐なみ【日並・日次】

①日記などに記す日の次第。日々の記録。

②日ごとにすること。毎日。夫木和歌抄18「今日いくか―のみ狩かり暮し」

③日のよしあし。ひがら。好色一代男3「明日の―を待ちしに」

⇒ひなみ‐き【日次記】

ひなみ‐き【日次記】

日記。

⇒ひ‐なみ【日並・日次】

ひな‐もり【夷守】

辺要の地を守ること。また、その人。万葉集4「―の駅家うまやに至り」

ひな‐や【雛屋】

(→)「ひいなや」に同じ。

ひ‐なら‐ず【日ならず】

いく日もたたないうちに。遠からず。近々。「―して実験は成功するだろう」

ひ‐なら・ぶ【日並ぶ】

〔自下二〕

日をかさねる。万葉集6「茜さす―・べなくに」

ひ‐ならべ‐て【日並べて】

毎日。日を重ねて。「けならべて」とも。万葉集20「―雨は降れども」

ひ‐なわ【火縄】‥ナハ

①竹・桧皮ひわだの繊維または木綿糸を縄に綯ない、これに硝石を吸収させたもの。火をつけておき、火縄銃・鳥銃またはタバコの火などをつけるのに用いる。

②近世、劇場でタバコ用の火縄を売った人。客のための雑用などもした。出方でかた。火縄売り。東海道中膝栗毛7「江戸で―といふは、京大坂にてはみな女なり」

⇒ひなわ‐じゅう【火縄銃】

⇒ひなわ‐づつ【火縄筒】

ひなわ‐じゅう【火縄銃】‥ナハ‥

銃口から弾薬を装填し、火縄で火を点火薬につけて発射薬を誘爆させ、弾丸を発射する鉄砲。15世紀頃にヨーロッパで考案され、日本には1543年(天文12)種子島に伝わり、戦国時代から江戸後期にかけて広く使われた。火縄筒。種子島。

火縄銃

火縄銃

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

火縄銃

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒ひ‐なわ【火縄】

ひなわ‐づつ【火縄筒】‥ナハ‥

(→)火縄銃に同じ。

⇒ひ‐なわ【火縄】

ひ‐なん【非難・批難】

欠点・過失などを責めとがめること。「当局を―する」「―を浴びる」

ひ‐なん【避難】

災難を避けること。災難を避けて他の所へのがれること。「安全な場所へ―する」「緊急―」

⇒ひなん‐かいだん【避難階段】

⇒ひなん‐こう【避難港】

⇒ひなん‐ひろば【避難広場】

⇒ひなん‐みん【避難民】

び‐なん【美男】

①容姿の美しい男。美男子。「―美女」

②狂言の女役のかぶり物。長い白布を頭に巻き、余りを両胸へ垂らす。びなんかずら。美男帽子。

美男

⇒ひ‐なわ【火縄】

ひなわ‐づつ【火縄筒】‥ナハ‥

(→)火縄銃に同じ。

⇒ひ‐なわ【火縄】

ひ‐なん【非難・批難】

欠点・過失などを責めとがめること。「当局を―する」「―を浴びる」

ひ‐なん【避難】

災難を避けること。災難を避けて他の所へのがれること。「安全な場所へ―する」「緊急―」

⇒ひなん‐かいだん【避難階段】

⇒ひなん‐こう【避難港】

⇒ひなん‐ひろば【避難広場】

⇒ひなん‐みん【避難民】

び‐なん【美男】

①容姿の美しい男。美男子。「―美女」

②狂言の女役のかぶり物。長い白布を頭に巻き、余りを両胸へ垂らす。びなんかずら。美男帽子。

美男

⇒びなん‐かずら【美男葛】

⇒びなん‐せき【美男石】

⇒びなん‐ぼうし【美男帽子】

ひなん‐かいだん【避難階段】

災害時の避難の用に供する階段。

⇒ひ‐なん【避難】

びなん‐かずら【美男葛】‥カヅラ

①〔植〕サネカズラの別称。〈[季]秋〉。また、サネカズラの茎を水に浸して得たねばり汁。鬢びん付け油の代用。美男石ともいう。

②(→)美男2に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐こう【避難港】‥カウ

悪天候の際などに海難を避けることができる港。入江の深い天然の港などを政令で指定。

⇒ひ‐なん【避難】

び‐なんし【美男子】

(→)美男びなん1に同じ。びだんし。

びなん‐せき【美男石】

(→)美男葛かずら1に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐ひろば【避難広場】

災害時にそなえて指定または設置された避難先の広場。

⇒ひ‐なん【避難】

びなん‐ぼうし【美男帽子】

(→)美男2に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐みん【避難民】

天災地変・戦争などで避難した人々。

⇒ひ‐なん【避難】

⇒びなん‐かずら【美男葛】

⇒びなん‐せき【美男石】

⇒びなん‐ぼうし【美男帽子】

ひなん‐かいだん【避難階段】

災害時の避難の用に供する階段。

⇒ひ‐なん【避難】

びなん‐かずら【美男葛】‥カヅラ

①〔植〕サネカズラの別称。〈[季]秋〉。また、サネカズラの茎を水に浸して得たねばり汁。鬢びん付け油の代用。美男石ともいう。

②(→)美男2に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐こう【避難港】‥カウ

悪天候の際などに海難を避けることができる港。入江の深い天然の港などを政令で指定。

⇒ひ‐なん【避難】

び‐なんし【美男子】

(→)美男びなん1に同じ。びだんし。

びなん‐せき【美男石】

(→)美男葛かずら1に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐ひろば【避難広場】

災害時にそなえて指定または設置された避難先の広場。

⇒ひ‐なん【避難】

びなん‐ぼうし【美男帽子】

(→)美男2に同じ。

⇒び‐なん【美男】

ひなん‐みん【避難民】

天災地変・戦争などで避難した人々。

⇒ひ‐なん【避難】

広辞苑 ページ 16649 での【○日向に氷】単語。