複数辞典一括検索+![]()

![]()

○内広がりの外すぼりうちひろがりのそとすぼり🔗⭐🔉

○内広がりの外すぼりうちひろがりのそとすぼり

(「すぼり」は狭くなる意)内にいては威張りちらすが、外に出ては意気地のないこと。内弁慶。

⇒うち【内】

うち‐ぶ【打歩】

貨幣・外国為替・株式などについて生ずる割増価格。プレミアム。だぶ。

⇒うちぶ‐こうさい【打歩公債】

うちぶ‐こうさい【打歩公債】

応募金額が額面金額より高い公債。

⇒うち‐ぶ【打歩】

うち‐ぶしん【内普請】

家屋の内部を修理・改造すること。世間胸算用2「此の銀かね済まぬ中は―なされた材木は此方こちの物」

うち‐ふ・す【打ち臥す】

〔自五〕

「臥す」を強めていう語。

うち‐ふだ【打札】

①たてふだ。たかふだ。源平盛衰記39「熊野参詣の次でに…書き置きたまへる―あり」

②花札で、手の内から出す札。

うちふ‐づめ【打歩詰め】

将棋の禁じ手の一つ。持ち駒の歩を打って相手の王将を詰めること。→突歩つきふ詰め

うち‐ぶところ【内懐】

①和服のえりを合わせて着た場合の、肌に近い懐中。下懐。↔外懐。

②内ポケット。うちかくし。

③内情。心のうち。内幕。「―を見透かされる」

④相撲で、かまえた両腕に囲まれたあたり。「―が深い」

うち‐ぶみ【内文】

内印ないいんを捺おした文書。↔外文げぶみ

うち‐ふ・る【打ち古る】

〔自下二〕

古くさくなる。また、古くさく感じて無関心である。枕草子86「いかで、さつれなく―・りてありしならん」

うち‐ふ・る【打ち振る】

〔他五〕

「振る」を強めていう語。源氏物語紅葉賀「物思ふに立ち舞ふべくもあらぬ身の袖―・りし心知りきや」。「旗を―・る」

うち‐ぶろ【内風呂】

①母屋の中に設けた風呂場。〈日葡辞書〉

②(自分の家にある)家庭用の風呂。内湯。

うち‐べり【内耗】

①穀物をついて精白するとき、元の量より幾分減ること。また、その減る量。↔外耗そとべり。

②歩合算で、減り高の元高に対する割合。また、その量。

うち‐べんけい【内弁慶】

外では意気地がないが家の中では威張り散らすこと。また、そういう人。かげべんけい。うちひろがり。「―な子」

うち‐ぼう【内房】‥バウ

千葉県南西部、東京湾浦賀水道に面する一帯。南房総国定公園に含まれ、海水浴場・保養地が多い。↔外房。

⇒うちぼう‐せん【内房線】

うちぼう‐せん【内房線】‥バウ‥

外房線蘇我から木更津・館山を経て外房線安房鴨川に至るJR線。全長119.4キロメートル。

⇒うち‐ぼう【内房】

うち‐ポケット【内ポケット】

衣服の内側につけてあるポケット。

うち‐ぼり【内堀・内壕・内濠】

城の内部の堀。↔外堀

うち‐ほろぼ・す【討ち滅ぼす】

〔他五〕

討って滅ぼす。攻めほろぼす。「反乱軍を―・す」

うち‐まいり【内参り】‥マヰリ

宮中へ参内すること。

うち‐まか・す【打ち任す】

〔他下二〕

①「まかす」を強めていう語。なるがままにする。ほうっておく。宇治拾遺物語4「この病のありさま―・せたる事にあらず」

②(多く「―・せて」「―・せては」の形で)ありふれたこととする。義経記4「―・せての京上りの体ていにては叶ふまじとて」。山家集「気色をば怪あやめて人の咎むとも―・せては言はじとぞ思ふ」

うち‐まか・す【打ち負かす】

〔他五〕

①打ち合って相手を負かす。

②「負かす」を強めていう語。完全に屈服させる。とことんやっつける。

うち‐まき【内巻き】

髪の毛先を内側に巻くこと。また、その髪型。

うち‐まき【打撒き】

①悪霊よけのために米をまき散らすこと。また、その米。散米さんまい。源氏物語横笛「―し散らしなどしてみだりがはしきに」

②神拝の時、神前にまく米。散米。散供さんく。

③(女房詞)米。〈日葡辞書〉

うち‐まぎ・れる【打ち紛れる】

〔自下一〕[文]うちまぎ・る(下二)

「紛れる」を強めていう語。

うち‐まく【内幕】

①軍陣で外幕とまくの内に張る幕。上部を横幅に、下部を縦幅に縫い合わせたもの。

②外からは見えない内部の事情。内情。「芸能界の―」「―をあばく」

うち‐まく・る【打ちまくる】

〔他五〕

激しく打つ。また、銃砲などを続けてさかんにうつ。

うち‐まご【内孫】

自分のあととりから生まれた孫。普通同じ家に住むのでいう。↔外孫そとまご

うち‐また【内股】

①股の内側。うちもも。温故知新書「胯、ウチマタ」

②足のつま先を内側に向けて歩く歩き方。「―で歩く」↔外股。

③柔道で、相手の内股1を足ではねあげて倒す技。

④空手で、相手の内股1をひざがしらで打つ技。

⇒うちまた‐ごうやく【内股膏薬】

うち‐またげ【打跨げ】

またがること。東海道名所記「馬に乗れどもからじりは駄賃いくばくならず、―に飛びのり」

うちまた‐ごうやく【内股膏薬】‥ガウ‥

内股に貼はった膏薬のように、あちらについたりこちらについたりして、定見・節操のない者。またぐら膏薬。ふたまた膏薬。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「どちらへもつく―」

⇒うち‐また【内股】

うち‐まち【内襠】

はかま・股引ももひきの内側の襠。

うち‐まつ【打松】

たいまつ。源氏物語篝火「―おどろおどろしからぬ程におきて」

うち‐まめ【打豆】

打ちつぶした大豆。主に東北・北陸でみそ汁、炊き込みご飯、煮物、酢の物などに使う。つぶし豆。

うち‐まも・る【打ちまもる】

〔他四〕

じっと見つめる。源氏物語若紫「をさなごこちにも、さすがに―・りて」

うち‐まわり【内回り】‥マハリ

内側を回ること。特に、環状線の内側の路線。「山手線―電車」↔外回り

うち‐み【打見】

ちょっと見ること。一見。狂言、今参「人は―とちがうて」→打ち見る

うち‐み【打身】

①鈍い外力によって皮下組織に生じた損傷。打撲傷。

②さしみ。狂言、鱸庖丁「―にして下されませい」

うち‐みす【内御簾】

歌舞伎劇場の観客席で、東西の下桟敷のうち舞台から6間の称。↔外御簾そとみす

うち‐みず【打水】‥ミヅ

ほこりを鎮めたり暑さをやわらげたりするため、道や庭先などに水をまくこと。また、その水。〈[季]夏〉。男色大鑑「―の葉末にとまりしを」

うちみだり‐の‐はこ【打ち乱りの筥】

婦人が梳くしけずった髪を受けたり、夜寝るとき髢かもじを入れたりするのに用いる浅箱。蓋つきで内に錦を張る。手巾たのごいの箱にも使った。乱れ箱。うちみだり。源氏物語絵合「御櫛の箱、―、香壺こうこの箱ども」

打ち乱りの筥

うち・みる【打ち見る】

〔自上一〕

①「見る」を強めていう語。源氏物語葵「御手はなほここらの人の中にすぐれたるかしと―・み給ひつつ」

②ちょっと見る。徒然草「―・みるより思はるる」

うち・みる【打ち廻る】

〔自上一〕

めぐる。古事記上「―・みる島の崎々」

うちむかい‐ぶみ【打向い文】‥ムカヒ‥

貴人の前で、その命令のとおり草案なしで認したためる書状。打向い状。

うち‐むき【内向き】

①内方へ向かうこと。

②内々の事。家事。

③矢を弓につがえる時、矢羽の羽表が内側に向くこと。また、その矢。→甲矢はや

うち‐むそう【内無双】‥サウ

相撲の手の一つ。四つに組んだ時、手を下にのばし、相手の足の内側に入れ、体を相手につきつけるようにして倒すもの。→外無双

うちむそう

うちむら【内村】

姓氏の一つ。

⇒うちむら‐かんぞう【内村鑑三】

⇒うちむら‐なおや【内村直也】

うちむら‐かんぞう【内村鑑三】‥ザウ

宗教家・評論家。高崎の人。札幌農学校出身。教会的キリスト教に対して無教会主義を唱えた。教育勅語の天皇の署名への礼拝を拒む不敬事件を起こし、また非戦論を唱道。雑誌「聖書之研究」を創刊。著「基督信徒の慰め」「求安録」など。(1861〜1930)

内村鑑三

提供:岩波書店

うち・みる【打ち見る】

〔自上一〕

①「見る」を強めていう語。源氏物語葵「御手はなほここらの人の中にすぐれたるかしと―・み給ひつつ」

②ちょっと見る。徒然草「―・みるより思はるる」

うち・みる【打ち廻る】

〔自上一〕

めぐる。古事記上「―・みる島の崎々」

うちむかい‐ぶみ【打向い文】‥ムカヒ‥

貴人の前で、その命令のとおり草案なしで認したためる書状。打向い状。

うち‐むき【内向き】

①内方へ向かうこと。

②内々の事。家事。

③矢を弓につがえる時、矢羽の羽表が内側に向くこと。また、その矢。→甲矢はや

うち‐むそう【内無双】‥サウ

相撲の手の一つ。四つに組んだ時、手を下にのばし、相手の足の内側に入れ、体を相手につきつけるようにして倒すもの。→外無双

うちむそう

うちむら【内村】

姓氏の一つ。

⇒うちむら‐かんぞう【内村鑑三】

⇒うちむら‐なおや【内村直也】

うちむら‐かんぞう【内村鑑三】‥ザウ

宗教家・評論家。高崎の人。札幌農学校出身。教会的キリスト教に対して無教会主義を唱えた。教育勅語の天皇の署名への礼拝を拒む不敬事件を起こし、また非戦論を唱道。雑誌「聖書之研究」を創刊。著「基督信徒の慰め」「求安録」など。(1861〜1930)

内村鑑三

提供:岩波書店

→作品:『余は如何にして基督教徒となりし乎』

→作品:『戦争廃止論』

⇒うちむら【内村】

うち‐むらさき【内紫】

①ウチムラサキガイのこと。

②ザボンの変種で、果肉の紅紫色のもの。

⇒うちむらさき‐がい【内紫貝】

うちむらさき‐がい【内紫貝】‥ガヒ

(殻の内面が濃紫色なのでいう)マルスダレガイ科の二枚貝。殻長約10センチメートル。殻表は灰黄白色で密な輪脈がある。本州から九州に分布。食用。外套膜の痕を天の橋立に見たて、橋立貝ともいう。文殊貝。紫貝。飯櫃貝。ウチムラサキ。オオアサリ。

⇒うち‐むらさき【内紫】

うちむら‐なおや【内村直也】‥ナホ‥

劇作家。本名、菅原実。東京生れ。作「秋水嶺」。ラジオドラマ「えり子とともに」では劇中歌「雪の降る街を」の作詞も手がけた。(1909〜1989)

⇒うちむら【内村】

うちむろ‐づくり【内室造り】

天井を張らず、家の屋根裏を見せる造り方。化粧屋根裏。一室造り。

うち‐め【打目・擣目】

絹の着物についた、つや出しのための砧きぬたのあと。宇津保物語蔵開中「色香―、世になくめでたし」

うち‐もうこ【内蒙古】

⇒ないもうこ

うち‐もの【打物】

①打ちきたえた武器。刀・槍の類。

②金属を打ちきたえて器具を造ること。また、その器具。鍛金たんきん。↔鋳物いもの。

③槌で打ってつやを出した布。

④打ち鳴らす楽器。鐘・鼓・太鼓・鉦鼓の類。→弾物ひきもの→吹物ふきもの。

⑤みじん粉に砂糖をまぜ、型に入れて打ち出した乾菓子。打菓子。

打菓子道具

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

→作品:『余は如何にして基督教徒となりし乎』

→作品:『戦争廃止論』

⇒うちむら【内村】

うち‐むらさき【内紫】

①ウチムラサキガイのこと。

②ザボンの変種で、果肉の紅紫色のもの。

⇒うちむらさき‐がい【内紫貝】

うちむらさき‐がい【内紫貝】‥ガヒ

(殻の内面が濃紫色なのでいう)マルスダレガイ科の二枚貝。殻長約10センチメートル。殻表は灰黄白色で密な輪脈がある。本州から九州に分布。食用。外套膜の痕を天の橋立に見たて、橋立貝ともいう。文殊貝。紫貝。飯櫃貝。ウチムラサキ。オオアサリ。

⇒うち‐むらさき【内紫】

うちむら‐なおや【内村直也】‥ナホ‥

劇作家。本名、菅原実。東京生れ。作「秋水嶺」。ラジオドラマ「えり子とともに」では劇中歌「雪の降る街を」の作詞も手がけた。(1909〜1989)

⇒うちむら【内村】

うちむろ‐づくり【内室造り】

天井を張らず、家の屋根裏を見せる造り方。化粧屋根裏。一室造り。

うち‐め【打目・擣目】

絹の着物についた、つや出しのための砧きぬたのあと。宇津保物語蔵開中「色香―、世になくめでたし」

うち‐もうこ【内蒙古】

⇒ないもうこ

うち‐もの【打物】

①打ちきたえた武器。刀・槍の類。

②金属を打ちきたえて器具を造ること。また、その器具。鍛金たんきん。↔鋳物いもの。

③槌で打ってつやを出した布。

④打ち鳴らす楽器。鐘・鼓・太鼓・鉦鼓の類。→弾物ひきもの→吹物ふきもの。

⑤みじん粉に砂糖をまぜ、型に入れて打ち出した乾菓子。打菓子。

打菓子道具

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⑥物物交換。狂言、富士松「その儀ならば―に致そ」

⇒うちもの‐し【打物師】

⇒うちもの‐よごし【打物汚し】

⇒うちもの‐わざ【打物業】

うちもの‐し【打物師】

①金属をきたえて器物を造る工人。

②刀剣をきたえる職人。刀工。

⇒うち‐もの【打物】

うちもの‐よごし【打物汚し】

切るねうちのないものを切って、刀のねうちが下がること。刀のけがれ。謡曲、悪源太「汝等に向つては、―と思へども」

⇒うち‐もの【打物】

うちもの‐わざ【打物業】

刀剣・槍などで打ち合う技術。謡曲、烏帽子折「―にてかなふまじ、組んで力の勝負せんとて」

⇒うち‐もの【打物】

うち‐もも【内股・内腿】

股の内側。うちまた。

うち‐もら・す【討ち漏らす】

〔他五〕

討ちとることができないでとりにがす。狂言、鶏流「―・されて隣国へおちてゆく時」

うちモンゴル‐じちく【内モンゴル自治区】

(Neimenggu Zizhiqu)1947年、内モンゴル地域に成立した中華人民共和国の自治区。省に相当する。面積約118万平方キロメートル。人口2384万(2004)。うちモンゴル族は約17パーセント。区都はフフホト。内蒙古自治区。→中華人民共和国(図)

うち‐や【打矢】

手で投げうつ矢。手突矢てつきや・手矢てやの類。

うち‐やぶ・る【打ち破る】

〔他五〕

①「破る」を強めていう語。こわす。猿蓑「草庵にしばらく居ては―・り」(芭蕉)。「陋習ろうしゅうを―・る」

②(「討ち破る」「撃ち破る」とも書く)敵をうって負かす。「敵の大軍を―・る」

③試合や議論などで相手を負かす。「強豪を―・る」

うち‐やま【内山】

他村民の入会いりあいを許さず、自村の者ばかりで利用する林野。

うちやま【内山】

姓氏の一つ。

⇒うちやま‐かんぞう【内山完造】

うちやま‐がみ【内山紙】

和紙の名。長野県下高井郡木島平村内山の原産で、飯山市・下水内しもみのち郡に産する緻密な紙質の高級障子紙。

うちやま‐かんぞう【内山完造】‥クワンザウ

日中文化交流の功労者。岡山県生れ。1917年(大正6)以降、上海に書店を経営。魯迅らと親交を結ぶ。(1885〜1959)

⇒うちやま【内山】

うち‐や・る【打ち遣る】

〔他四〕

①向うへやる。わきへ寄せる。伊勢物語「女の、手洗ふ所に貫簀ぬきすを―・りて、たらひのかげに見えけるを」

②かまわずに放っておく。うっちゃる。源氏物語総角「髪はけづることもし給はで、程経ぬれど、まよふ筋なく―・られて」

うち‐ゆ【内湯】

①温泉地の旅館などで、家々の屋内に湯を引いて設けた浴場。↔外湯。

②(→)内風呂2に同じ。

うち‐ゆい【内結い】‥ユヒ

髪結いが自宅で客の髪を結うこと。

う‐ちゅう【宇宙】‥チウ

(淮南子えなんじの斉俗訓によれば、「宇」は天地四方、「宙」は古往今来の意。一説に、「宇」は天の覆う所、「宙」は地の由る所。すなわち天地の意)

①世間または天地間。万物を包容する空間。風流志道軒伝「論語は―第一の書」。北村透谷、心の死活を論ず「エホバは実に―を静平に治めたまふなり」

②〔哲〕時間・空間内に秩序をもって存在する事物の総体。また、それら全体を包むひろがり。もっと狭い限られた範囲の事物全体を指していう場合もある。→コスモス→大宇宙→小宇宙。

③〔理〕すべての時間と空間およびそこに含まれる物質とエネルギー。

④〔天〕すべての天体を含む空間。また特に、地球の気圏の外。「―飛行士」

⇒うちゅう‐いがく【宇宙医学】

⇒うちゅう‐かん【宇宙観】

⇒うちゅう‐くうかん【宇宙空間】

⇒うちゅう‐げんり【宇宙原理】

⇒うちゅう‐こう【宇宙項】

⇒うちゅう‐こうがく【宇宙工学】

⇒うちゅう‐こうくう‐けんきゅう‐かいはつ‐きこう【宇宙航空研究開発機構】

⇒うちゅう‐ごみ【宇宙ごみ】

⇒うちゅう‐ざつおん【宇宙雑音】

⇒うちゅう‐じょうやく【宇宙条約】

⇒うちゅう‐しょく【宇宙食】

⇒うちゅう‐じん【宇宙人】

⇒うちゅう‐じん【宇宙塵】

⇒うちゅう‐ステーション【宇宙ステーション】

⇒うちゅう‐せん【宇宙船】

⇒うちゅう‐せん【宇宙線】

⇒うちゅう‐そくち【宇宙測地】

⇒うちゅう‐そくど【宇宙速度】

⇒うちゅう‐たんさき【宇宙探査機】

⇒うちゅう‐つうしん【宇宙通信】

⇒うちゅう‐ていすう【宇宙定数】

⇒うちゅう‐の‐だいきぼ‐こうぞう【宇宙の大規模構造】

⇒うちゅう‐はいけい‐ほうしゃ【宇宙背景放射】

⇒うちゅう‐はっせい‐ろん【宇宙発生論】

⇒うちゅう‐ふく【宇宙服】

⇒うちゅう‐ぶつりがく【宇宙物理学】

⇒うちゅう‐ゆうえい【宇宙遊泳】

⇒うちゅう‐よい【宇宙酔い】

⇒うちゅう‐ろん【宇宙論】

⇒うちゅうろんてき‐しょうめい【宇宙論的証明】

う‐ちゅう【雨中】

雨の降る中。また、その時。〈日葡辞書〉

うちゅう‐いがく【宇宙医学】‥チウ‥

人間が宇宙空間で生命を維持し健康を保つ上で問題となる事柄とその対策を研究する医学。無重力状態のもとでの循環系の失調、体液及び電解質の損失、貧血、骨無機質の脱失、筋肉の萎縮、立ちくらみ(宇宙酔い)などが注目されている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐かん【宇宙観】‥チウクワン

宇宙の起源や進化・構造に関する全般的な観念。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐くうかん【宇宙空間】‥チウ‥

恒星または惑星の間の空間。地球についていえば、一般に、ふつうの航空機が飛べる限度(高度約30キロメートル)以上の空間。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐げんり【宇宙原理】‥チウ‥

宇宙は十分に大きな空間をとれば、どの部分をとっても一様で等方性をもつとする原理。宇宙論で仮定される原理の一つ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こう【宇宙項】‥チウカウ

(→)宇宙定数に同じ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こうがく【宇宙工学】‥チウ‥

ロケット・人工衛星・宇宙船の設計・製作・打上げ・誘導制御など、宇宙空間の飛行に関する工学分野。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こうくう‐けんきゅう‐かいはつ‐きこう【宇宙航空研究開発機構】‥チウカウ‥キウ‥

(Japan Aerospace Exploration Agency)日本の宇宙開発を担う独立行政法人。2003年、宇宙開発事業団・宇宙科学研究所・航空宇宙技術研究所の3機関を統合して創設。JAXA

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ごみ【宇宙ごみ】‥チウ‥

宇宙空間に漂っている、使用後の人工衛星・ロケットやその破片などの人工物体。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ざつおん【宇宙雑音】‥チウ‥

宇宙空間より到来する雑音電波。宇宙電波。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

う‐ちゅうじょう【右中将】‥ジヤウ

右近衛うこんえ中将の略。

うちゅう‐じょうやく【宇宙条約】‥チウデウ‥

正称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」。1967年発効。宇宙空間はいずれの国の排他的支配にも属さず、原則としてすべての国の自由な探査・利用に開放されることとした。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐しょく【宇宙食】‥チウ‥

重力のない宇宙空間でも摂取できるようにした飲食物。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐じん【宇宙人】‥チウ‥

①地球以外の天体に生息するとされる、高度な知能を持った生命体。

②非常識な若者などを、意思疎通ができない相手であると揶揄やゆしていう語。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐じん【宇宙塵】‥チウヂン

宇宙空間に存在する微粒子状の物質。星の光を吸収したり、赤外線を放射したりするので観測される。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ステーション【宇宙ステーション】‥チウ‥

(space station)地球周回軌道上にあって宇宙飛行士の滞在、科学観測・地球観測・微小重力実験などに使用される大型の宇宙船。旧ソ連が打ち上げたサリュートやミール、アメリカが打ち上げたスカイラブがある。1998年からアメリカ・ロシア・日本・ヨーロッパなど15カ国が参加して国際宇宙ステーションの建設が進められている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐せん【宇宙船】‥チウ‥

宇宙空間用に造られた飛行体。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐せん【宇宙線】‥チウ‥

(cosmic rays)宇宙空間に存在する高エネルギーの放射線、およびそれらが地球大気に入射してできる放射線。前者は、大部分が陽子で、他はヘリウム・炭素・窒素などの原子核。後者は陽子・中性子・中間子などの透過力の大きい硬成分と、電子・ガンマ線などの透過力の小さい軟成分とから成る。宇宙線の起源は超新星の爆発によると考えられている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐そくち【宇宙測地】‥チウ‥

天体や人工衛星からの電波や反射光を利用して、地球上の位置や距離、地面・海面の上下変動、地球と天体との距離などを測定する技術。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐そくど【宇宙速度】‥チウ‥

地球から打ち上げられた物体が地表面に落下することなく人工衛星として飛び続けるために必要な速度を第1宇宙速度(衛星速度・内速度とも)といい、その値は地表面で毎秒7.9キロメートル。また、物体が地球の引力を振り切って、太陽系内の空間を人工惑星として運行するために必要な速度を第2宇宙速度(脱出速度とも)といい、その値は地表面で毎秒11.2キロメートル。さらに、物体が太陽系から脱出するのに必要な速度を第3宇宙速度といい、その値は毎秒16.7キロメートル。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐たんさき【宇宙探査機】‥チウ‥

(→)探査機に同じ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐つうしん【宇宙通信】‥チウ‥

人工衛星を利用する通信方式。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ていすう【宇宙定数】‥チウ‥

アインシュタインが一般相対性理論を宇宙に適用した際、宇宙を静止させるために導入した普遍的な斥力を表す定数。宇宙項。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐の‐だいきぼ‐こうぞう【宇宙の大規模構造】‥チウ‥ザウ

銀河団・超銀河団の分布が示す大きな構造。銀河が直径数億光年もの空洞を囲むように集合し、これが泡状に連なった宇宙の構造。泡構造。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐はいけい‐ほうしゃ【宇宙背景放射】‥チウ‥ハウ‥

宇宙のどの方向からも一様にやってくる電磁波。絶対温度約2.73度の黒体放射に相当する。宇宙膨張の初期の段階に宇宙を満たしていた放射の名残とされる。宇宙黒体放射。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐はっせい‐ろん【宇宙発生論】‥チウ‥

(cosmogony)宇宙の起源・発生についての説明。神話的な説明を指すことが多い。科学的な研究は、天文学の一部門としての宇宙進化論。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ふく【宇宙服】‥チウ‥

宇宙空間などの真空またはそれに近い状態から人体を保護し、生活機能・作業能力を維持できるように設計した装備。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ぶつりがく【宇宙物理学】‥チウ‥

星・銀河などの天体、宇宙空間に存在する物質・磁場・放射線、宇宙の起源・構造・進化などを研究する物理学の一分野。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

う‐ちゅうべん【右中弁】

「弁官」参照。

うちゅう‐ゆうえい【宇宙遊泳】‥チウイウ‥

宇宙空間で、宇宙船外へ出て活動すること。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐よい【宇宙酔い】‥チウヨヒ

宇宙飛行中の無重力状態によって現れる一過性の悪心・嘔吐などの症状。地上の加速度病(乗物酔い)とは異なる原因で生じると考えられている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ろん【宇宙論】‥チウ‥

(cosmology)

①〔哲〕宇宙の起源・構成などについての哲学的考察。哲学史上では宇宙についての形而上学説を指し、近代自然科学の発達によってその意義を失ったが、自然科学の成果に基づいた哲学的宇宙論の試みもなされている。コスモロジー。

②宇宙の生成・発展・消滅を研究する学問分野。約140億年前の宇宙の爆発的生成(ビッグバン)から現存する元素の形成に至る過程を科学的に研究する。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅうろんてき‐しょうめい【宇宙論的証明】‥チウ‥

神の存在証明の一つ。自然が存在する以上その制作者がなければならぬという考えに基づき、自然界の因果関係をたどって起動因としての第一原因たる神の存在を証明しようとするもの。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うち‐ゆ・く【打ち行く】

〔自四〕

ちょっと行く。また、馬に乗って行く。万葉集18「浜辺よりわが―・かば」

う‐ちょう【有頂】‥チヤウ

〔仏〕(最上に位置する意)有頂天の略。栄華物語鶴林「この娑婆世界は…乃至―も輪廻りんね期なし」

⇒うちょう‐てん【有頂天】

うち‐ようじ【打楊枝】‥ヤウ‥

(→)総ふさ楊枝に同じ。

うちょう‐てん【有頂天】‥チヤウ‥

①〔仏〕

㋐(梵語Akaniṣṭha)色界の第4天の色究竟天しきくきょうてん。形ある世界の最も上に位置する。

㋑(梵語Bhavāgra)無色界の第4処。非想非非想天ひそうひひそうてん。世界の最も上に位置する。

②有頂天にのぼりつめるように、物事に熱中して我を忘れること。また、得意の絶頂。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―へ魂は飛び上り」。「ほめられて―になる」

⇒う‐ちょう【有頂】

うちょう‐らん【羽蝶蘭】‥テフ‥

ラン科の多年草。茎の高さ10〜20センチメートルで、細長い葉をほぼ一側につける。茎に紫斑がめだつ。7月、紅紫色の美花をつける。関東地方以南の山地の渓流沿いなどに生える。観賞用として栽培。イワラン。アリマラン。コチョウラン。

うち‐よする【打ち寄する】

〔枕〕

「するが(駿河)」にかかる。万葉集3「なまよみの甲斐の国―駿河の国と」

うち‐よ・せる【打ち寄せる】

[文]うちよ・す(下二)

[一]〔自下一〕

①よせて来る。おし寄せる。「大波が岸に―・せる」「―・せる敵の大軍」

②馬に乗って近づく。

[二]〔他下一〕

(多く受身の形で)波が物を岸に運ぶ。「やしの実が浜辺に―・せられる」

うち‐よりあい【内寄合】‥アヒ

①うちうちの者が寄り合って相談すること。

②江戸時代、三奉行が各自、毎月3回、月番役宅で同役立会のもと、専管の公事訴訟を審判すること。ないよりあい。

うち‐りょう・ず【打ち凌ず】

〔他サ変〕

打って苦しめる。折檻せっかんする。宇治拾遺物語15「鬼どものわが身をとりどりに―・じつるほどに」

うち‐ろじ【内露地】‥ヂ

露地門の内側の茶庭。↔外露地

うち‐ろんぎ【内論議】

古代、御斎会ごさいえの結願けちがんの日や釈奠せきてんの時に、天皇の前で行われた経文や経書の論議。ないろんぎ。水鏡「同年同月に御斎会の―といふ事始まりしなり」

うちわ【団扇】ウチハ

(打羽の意)

①細い竹を骨とし、紙または絹を張って柄をつけた、あおいで風を起こす道具。多くは円形。〈[季]夏〉。「―であおぐ」

②軍配団扇ぐんばいうちわの略。

③1をかたどった紋所の名。一つ団扇・三つ団扇・団扇梅鉢などがある。

⇒うちわ‐えび【団扇海老】

⇒うちわ‐サボテン【団扇サボテン】

⇒うちわ・す【団扇す】

⇒うちわ‐だいこ【団扇太鼓】

うち‐わ【内輪・内曲】

①他人(外部の者)をまじえないこと。家内。一家親族。「―の者だけの集まり」

②他人に示さないこと。内密。「―話」

③ひかえめにすること。出過ぎないこと。「―に見積もる」

④爪先が内方へ向いていること。

⇒うちわ‐げんか【内輪喧嘩】

⇒うちわ‐もめ【内輪揉め】

⇒うちわ‐われ【内輪割れ】

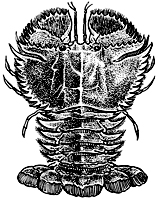

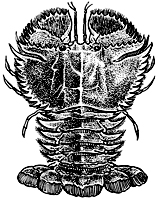

うちわ‐えび【団扇海老】ウチハ‥

セミエビ科のエビ。体は扁平で横に広く、一見、団扇状。全体が濃い紫褐色。体長15センチメートル。深さ約100メートルまでの泥底に生息、房総半島から南太平洋に分布。食用。近縁種に甲の側縁の歯が大きいオオバ‐ウチワエビがいる。

うちわえび

⑥物物交換。狂言、富士松「その儀ならば―に致そ」

⇒うちもの‐し【打物師】

⇒うちもの‐よごし【打物汚し】

⇒うちもの‐わざ【打物業】

うちもの‐し【打物師】

①金属をきたえて器物を造る工人。

②刀剣をきたえる職人。刀工。

⇒うち‐もの【打物】

うちもの‐よごし【打物汚し】

切るねうちのないものを切って、刀のねうちが下がること。刀のけがれ。謡曲、悪源太「汝等に向つては、―と思へども」

⇒うち‐もの【打物】

うちもの‐わざ【打物業】

刀剣・槍などで打ち合う技術。謡曲、烏帽子折「―にてかなふまじ、組んで力の勝負せんとて」

⇒うち‐もの【打物】

うち‐もも【内股・内腿】

股の内側。うちまた。

うち‐もら・す【討ち漏らす】

〔他五〕

討ちとることができないでとりにがす。狂言、鶏流「―・されて隣国へおちてゆく時」

うちモンゴル‐じちく【内モンゴル自治区】

(Neimenggu Zizhiqu)1947年、内モンゴル地域に成立した中華人民共和国の自治区。省に相当する。面積約118万平方キロメートル。人口2384万(2004)。うちモンゴル族は約17パーセント。区都はフフホト。内蒙古自治区。→中華人民共和国(図)

うち‐や【打矢】

手で投げうつ矢。手突矢てつきや・手矢てやの類。

うち‐やぶ・る【打ち破る】

〔他五〕

①「破る」を強めていう語。こわす。猿蓑「草庵にしばらく居ては―・り」(芭蕉)。「陋習ろうしゅうを―・る」

②(「討ち破る」「撃ち破る」とも書く)敵をうって負かす。「敵の大軍を―・る」

③試合や議論などで相手を負かす。「強豪を―・る」

うち‐やま【内山】

他村民の入会いりあいを許さず、自村の者ばかりで利用する林野。

うちやま【内山】

姓氏の一つ。

⇒うちやま‐かんぞう【内山完造】

うちやま‐がみ【内山紙】

和紙の名。長野県下高井郡木島平村内山の原産で、飯山市・下水内しもみのち郡に産する緻密な紙質の高級障子紙。

うちやま‐かんぞう【内山完造】‥クワンザウ

日中文化交流の功労者。岡山県生れ。1917年(大正6)以降、上海に書店を経営。魯迅らと親交を結ぶ。(1885〜1959)

⇒うちやま【内山】

うち‐や・る【打ち遣る】

〔他四〕

①向うへやる。わきへ寄せる。伊勢物語「女の、手洗ふ所に貫簀ぬきすを―・りて、たらひのかげに見えけるを」

②かまわずに放っておく。うっちゃる。源氏物語総角「髪はけづることもし給はで、程経ぬれど、まよふ筋なく―・られて」

うち‐ゆ【内湯】

①温泉地の旅館などで、家々の屋内に湯を引いて設けた浴場。↔外湯。

②(→)内風呂2に同じ。

うち‐ゆい【内結い】‥ユヒ

髪結いが自宅で客の髪を結うこと。

う‐ちゅう【宇宙】‥チウ

(淮南子えなんじの斉俗訓によれば、「宇」は天地四方、「宙」は古往今来の意。一説に、「宇」は天の覆う所、「宙」は地の由る所。すなわち天地の意)

①世間または天地間。万物を包容する空間。風流志道軒伝「論語は―第一の書」。北村透谷、心の死活を論ず「エホバは実に―を静平に治めたまふなり」

②〔哲〕時間・空間内に秩序をもって存在する事物の総体。また、それら全体を包むひろがり。もっと狭い限られた範囲の事物全体を指していう場合もある。→コスモス→大宇宙→小宇宙。

③〔理〕すべての時間と空間およびそこに含まれる物質とエネルギー。

④〔天〕すべての天体を含む空間。また特に、地球の気圏の外。「―飛行士」

⇒うちゅう‐いがく【宇宙医学】

⇒うちゅう‐かん【宇宙観】

⇒うちゅう‐くうかん【宇宙空間】

⇒うちゅう‐げんり【宇宙原理】

⇒うちゅう‐こう【宇宙項】

⇒うちゅう‐こうがく【宇宙工学】

⇒うちゅう‐こうくう‐けんきゅう‐かいはつ‐きこう【宇宙航空研究開発機構】

⇒うちゅう‐ごみ【宇宙ごみ】

⇒うちゅう‐ざつおん【宇宙雑音】

⇒うちゅう‐じょうやく【宇宙条約】

⇒うちゅう‐しょく【宇宙食】

⇒うちゅう‐じん【宇宙人】

⇒うちゅう‐じん【宇宙塵】

⇒うちゅう‐ステーション【宇宙ステーション】

⇒うちゅう‐せん【宇宙船】

⇒うちゅう‐せん【宇宙線】

⇒うちゅう‐そくち【宇宙測地】

⇒うちゅう‐そくど【宇宙速度】

⇒うちゅう‐たんさき【宇宙探査機】

⇒うちゅう‐つうしん【宇宙通信】

⇒うちゅう‐ていすう【宇宙定数】

⇒うちゅう‐の‐だいきぼ‐こうぞう【宇宙の大規模構造】

⇒うちゅう‐はいけい‐ほうしゃ【宇宙背景放射】

⇒うちゅう‐はっせい‐ろん【宇宙発生論】

⇒うちゅう‐ふく【宇宙服】

⇒うちゅう‐ぶつりがく【宇宙物理学】

⇒うちゅう‐ゆうえい【宇宙遊泳】

⇒うちゅう‐よい【宇宙酔い】

⇒うちゅう‐ろん【宇宙論】

⇒うちゅうろんてき‐しょうめい【宇宙論的証明】

う‐ちゅう【雨中】

雨の降る中。また、その時。〈日葡辞書〉

うちゅう‐いがく【宇宙医学】‥チウ‥

人間が宇宙空間で生命を維持し健康を保つ上で問題となる事柄とその対策を研究する医学。無重力状態のもとでの循環系の失調、体液及び電解質の損失、貧血、骨無機質の脱失、筋肉の萎縮、立ちくらみ(宇宙酔い)などが注目されている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐かん【宇宙観】‥チウクワン

宇宙の起源や進化・構造に関する全般的な観念。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐くうかん【宇宙空間】‥チウ‥

恒星または惑星の間の空間。地球についていえば、一般に、ふつうの航空機が飛べる限度(高度約30キロメートル)以上の空間。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐げんり【宇宙原理】‥チウ‥

宇宙は十分に大きな空間をとれば、どの部分をとっても一様で等方性をもつとする原理。宇宙論で仮定される原理の一つ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こう【宇宙項】‥チウカウ

(→)宇宙定数に同じ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こうがく【宇宙工学】‥チウ‥

ロケット・人工衛星・宇宙船の設計・製作・打上げ・誘導制御など、宇宙空間の飛行に関する工学分野。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こうくう‐けんきゅう‐かいはつ‐きこう【宇宙航空研究開発機構】‥チウカウ‥キウ‥

(Japan Aerospace Exploration Agency)日本の宇宙開発を担う独立行政法人。2003年、宇宙開発事業団・宇宙科学研究所・航空宇宙技術研究所の3機関を統合して創設。JAXA

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ごみ【宇宙ごみ】‥チウ‥

宇宙空間に漂っている、使用後の人工衛星・ロケットやその破片などの人工物体。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ざつおん【宇宙雑音】‥チウ‥

宇宙空間より到来する雑音電波。宇宙電波。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

う‐ちゅうじょう【右中将】‥ジヤウ

右近衛うこんえ中将の略。

うちゅう‐じょうやく【宇宙条約】‥チウデウ‥

正称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」。1967年発効。宇宙空間はいずれの国の排他的支配にも属さず、原則としてすべての国の自由な探査・利用に開放されることとした。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐しょく【宇宙食】‥チウ‥

重力のない宇宙空間でも摂取できるようにした飲食物。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐じん【宇宙人】‥チウ‥

①地球以外の天体に生息するとされる、高度な知能を持った生命体。

②非常識な若者などを、意思疎通ができない相手であると揶揄やゆしていう語。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐じん【宇宙塵】‥チウヂン

宇宙空間に存在する微粒子状の物質。星の光を吸収したり、赤外線を放射したりするので観測される。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ステーション【宇宙ステーション】‥チウ‥

(space station)地球周回軌道上にあって宇宙飛行士の滞在、科学観測・地球観測・微小重力実験などに使用される大型の宇宙船。旧ソ連が打ち上げたサリュートやミール、アメリカが打ち上げたスカイラブがある。1998年からアメリカ・ロシア・日本・ヨーロッパなど15カ国が参加して国際宇宙ステーションの建設が進められている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐せん【宇宙船】‥チウ‥

宇宙空間用に造られた飛行体。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐せん【宇宙線】‥チウ‥

(cosmic rays)宇宙空間に存在する高エネルギーの放射線、およびそれらが地球大気に入射してできる放射線。前者は、大部分が陽子で、他はヘリウム・炭素・窒素などの原子核。後者は陽子・中性子・中間子などの透過力の大きい硬成分と、電子・ガンマ線などの透過力の小さい軟成分とから成る。宇宙線の起源は超新星の爆発によると考えられている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐そくち【宇宙測地】‥チウ‥

天体や人工衛星からの電波や反射光を利用して、地球上の位置や距離、地面・海面の上下変動、地球と天体との距離などを測定する技術。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐そくど【宇宙速度】‥チウ‥

地球から打ち上げられた物体が地表面に落下することなく人工衛星として飛び続けるために必要な速度を第1宇宙速度(衛星速度・内速度とも)といい、その値は地表面で毎秒7.9キロメートル。また、物体が地球の引力を振り切って、太陽系内の空間を人工惑星として運行するために必要な速度を第2宇宙速度(脱出速度とも)といい、その値は地表面で毎秒11.2キロメートル。さらに、物体が太陽系から脱出するのに必要な速度を第3宇宙速度といい、その値は毎秒16.7キロメートル。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐たんさき【宇宙探査機】‥チウ‥

(→)探査機に同じ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐つうしん【宇宙通信】‥チウ‥

人工衛星を利用する通信方式。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ていすう【宇宙定数】‥チウ‥

アインシュタインが一般相対性理論を宇宙に適用した際、宇宙を静止させるために導入した普遍的な斥力を表す定数。宇宙項。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐の‐だいきぼ‐こうぞう【宇宙の大規模構造】‥チウ‥ザウ

銀河団・超銀河団の分布が示す大きな構造。銀河が直径数億光年もの空洞を囲むように集合し、これが泡状に連なった宇宙の構造。泡構造。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐はいけい‐ほうしゃ【宇宙背景放射】‥チウ‥ハウ‥

宇宙のどの方向からも一様にやってくる電磁波。絶対温度約2.73度の黒体放射に相当する。宇宙膨張の初期の段階に宇宙を満たしていた放射の名残とされる。宇宙黒体放射。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐はっせい‐ろん【宇宙発生論】‥チウ‥

(cosmogony)宇宙の起源・発生についての説明。神話的な説明を指すことが多い。科学的な研究は、天文学の一部門としての宇宙進化論。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ふく【宇宙服】‥チウ‥

宇宙空間などの真空またはそれに近い状態から人体を保護し、生活機能・作業能力を維持できるように設計した装備。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ぶつりがく【宇宙物理学】‥チウ‥

星・銀河などの天体、宇宙空間に存在する物質・磁場・放射線、宇宙の起源・構造・進化などを研究する物理学の一分野。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

う‐ちゅうべん【右中弁】

「弁官」参照。

うちゅう‐ゆうえい【宇宙遊泳】‥チウイウ‥

宇宙空間で、宇宙船外へ出て活動すること。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐よい【宇宙酔い】‥チウヨヒ

宇宙飛行中の無重力状態によって現れる一過性の悪心・嘔吐などの症状。地上の加速度病(乗物酔い)とは異なる原因で生じると考えられている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ろん【宇宙論】‥チウ‥

(cosmology)

①〔哲〕宇宙の起源・構成などについての哲学的考察。哲学史上では宇宙についての形而上学説を指し、近代自然科学の発達によってその意義を失ったが、自然科学の成果に基づいた哲学的宇宙論の試みもなされている。コスモロジー。

②宇宙の生成・発展・消滅を研究する学問分野。約140億年前の宇宙の爆発的生成(ビッグバン)から現存する元素の形成に至る過程を科学的に研究する。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅうろんてき‐しょうめい【宇宙論的証明】‥チウ‥

神の存在証明の一つ。自然が存在する以上その制作者がなければならぬという考えに基づき、自然界の因果関係をたどって起動因としての第一原因たる神の存在を証明しようとするもの。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うち‐ゆ・く【打ち行く】

〔自四〕

ちょっと行く。また、馬に乗って行く。万葉集18「浜辺よりわが―・かば」

う‐ちょう【有頂】‥チヤウ

〔仏〕(最上に位置する意)有頂天の略。栄華物語鶴林「この娑婆世界は…乃至―も輪廻りんね期なし」

⇒うちょう‐てん【有頂天】

うち‐ようじ【打楊枝】‥ヤウ‥

(→)総ふさ楊枝に同じ。

うちょう‐てん【有頂天】‥チヤウ‥

①〔仏〕

㋐(梵語Akaniṣṭha)色界の第4天の色究竟天しきくきょうてん。形ある世界の最も上に位置する。

㋑(梵語Bhavāgra)無色界の第4処。非想非非想天ひそうひひそうてん。世界の最も上に位置する。

②有頂天にのぼりつめるように、物事に熱中して我を忘れること。また、得意の絶頂。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―へ魂は飛び上り」。「ほめられて―になる」

⇒う‐ちょう【有頂】

うちょう‐らん【羽蝶蘭】‥テフ‥

ラン科の多年草。茎の高さ10〜20センチメートルで、細長い葉をほぼ一側につける。茎に紫斑がめだつ。7月、紅紫色の美花をつける。関東地方以南の山地の渓流沿いなどに生える。観賞用として栽培。イワラン。アリマラン。コチョウラン。

うち‐よする【打ち寄する】

〔枕〕

「するが(駿河)」にかかる。万葉集3「なまよみの甲斐の国―駿河の国と」

うち‐よ・せる【打ち寄せる】

[文]うちよ・す(下二)

[一]〔自下一〕

①よせて来る。おし寄せる。「大波が岸に―・せる」「―・せる敵の大軍」

②馬に乗って近づく。

[二]〔他下一〕

(多く受身の形で)波が物を岸に運ぶ。「やしの実が浜辺に―・せられる」

うち‐よりあい【内寄合】‥アヒ

①うちうちの者が寄り合って相談すること。

②江戸時代、三奉行が各自、毎月3回、月番役宅で同役立会のもと、専管の公事訴訟を審判すること。ないよりあい。

うち‐りょう・ず【打ち凌ず】

〔他サ変〕

打って苦しめる。折檻せっかんする。宇治拾遺物語15「鬼どものわが身をとりどりに―・じつるほどに」

うち‐ろじ【内露地】‥ヂ

露地門の内側の茶庭。↔外露地

うち‐ろんぎ【内論議】

古代、御斎会ごさいえの結願けちがんの日や釈奠せきてんの時に、天皇の前で行われた経文や経書の論議。ないろんぎ。水鏡「同年同月に御斎会の―といふ事始まりしなり」

うちわ【団扇】ウチハ

(打羽の意)

①細い竹を骨とし、紙または絹を張って柄をつけた、あおいで風を起こす道具。多くは円形。〈[季]夏〉。「―であおぐ」

②軍配団扇ぐんばいうちわの略。

③1をかたどった紋所の名。一つ団扇・三つ団扇・団扇梅鉢などがある。

⇒うちわ‐えび【団扇海老】

⇒うちわ‐サボテン【団扇サボテン】

⇒うちわ・す【団扇す】

⇒うちわ‐だいこ【団扇太鼓】

うち‐わ【内輪・内曲】

①他人(外部の者)をまじえないこと。家内。一家親族。「―の者だけの集まり」

②他人に示さないこと。内密。「―話」

③ひかえめにすること。出過ぎないこと。「―に見積もる」

④爪先が内方へ向いていること。

⇒うちわ‐げんか【内輪喧嘩】

⇒うちわ‐もめ【内輪揉め】

⇒うちわ‐われ【内輪割れ】

うちわ‐えび【団扇海老】ウチハ‥

セミエビ科のエビ。体は扁平で横に広く、一見、団扇状。全体が濃い紫褐色。体長15センチメートル。深さ約100メートルまでの泥底に生息、房総半島から南太平洋に分布。食用。近縁種に甲の側縁の歯が大きいオオバ‐ウチワエビがいる。

うちわえび

ウチワエビ

提供:東京動物園協会

ウチワエビ

提供:東京動物園協会

⇒うちわ【団扇】

うち‐わく【内枠】

①内側の枠。特に、競馬の枠順にいう。↔外枠。

②割り当てられた範囲内。

うち‐わけ【内分け】

近世、本家が所持する石高の一部を跡取り以外の子弟に与えながら、領主へは本家が所持するものとして、年貢・諸役のすべてを負担すること。

うち‐わけ【内訳】

金銭・物品の総高に対し、その内容を小分けにして品名・数量などを示すこと。「支出の―」

うち‐わけ【打分け】

囲碁で、勝敗が同数で優劣が決まらないこと。

うちわ‐げんか【内輪喧嘩】‥クワ

(→)「うちわもめ」に同じ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うちわ‐サボテン【団扇サボテン】ウチハ‥

サボテン類のうち、楕円形で平板状の茎を、交互に直角に向きをかえてつける種群の総称。大部分はオプンティア属に属する。→はしらサボテン。

⇒うちわ【団扇】

うちわ・す【団扇す】ウチハ‥

〔他サ変〕

うちわをつかう。うちわであおぐ。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「うしろにゐて―・するもあり」

⇒うちわ【団扇】

うち‐わた【打綿】

綿弓で打った綿。特に、古綿を打ちかえしたもの。

うちわ‐だいこ【団扇太鼓】ウチハ‥

一枚革を円く張り、柄をつけた太鼓。日蓮宗で用いる。

⇒うちわ【団扇】

うち‐わたし【内渡し】

支払うべき金額の一部分を払い渡すこと。また、その金。

うち‐わたし【打ち渡し】

⇒うちわたす3

うちわたし‐じょう【打渡状】‥ジヤウ

中世、土地の処分に関して、幕府の遵行状じゅんぎょうじょう・施行状せぎょうじょうを受けた守護代・代官などの遵行使が現地(下地したじ)を権利者に引き渡す時に出す文書。

うち‐わた・す【打ち渡す】

〔他四〕

①「渡す」を強めていう語。万葉集4「佐保の川門かわとの清き瀬を馬―・しいつか通はむ」

②見渡す。万葉集4「―・す竹田の原に鳴く鶴たずの」

③(連用形を副詞的に用いて)おしなべて。総じて。源氏物語宿木「―・し世にゆるしなき関川を」

うち‐わたり【内辺】

内裏だいり。宮中。大内。源氏物語賢木「年もかはりぬれば、―花やかに」

うち‐わに【内鰐】

「鰐足わにあし」参照。

うちわ‐もめ【内輪揉め】

家内の争い。味方同士の紛争。内輪喧嘩。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うち‐わり【内割】

①内べりによって減じた分量。

②歩合高の元高に対する比。↔外割

うち‐わりびき【内割引】

(→)銀行割引に同じ。

うち‐わ・る【打ち割る】

〔他五〕

①たたき割る。

②打ち明ける。「―・って話せば」「腹を―・った話合い」

うちわ‐われ【内輪割れ】

内輪もめの結果、今までの仲がこわれること。仲間割れ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

⇒うちわ【団扇】

うち‐わく【内枠】

①内側の枠。特に、競馬の枠順にいう。↔外枠。

②割り当てられた範囲内。

うち‐わけ【内分け】

近世、本家が所持する石高の一部を跡取り以外の子弟に与えながら、領主へは本家が所持するものとして、年貢・諸役のすべてを負担すること。

うち‐わけ【内訳】

金銭・物品の総高に対し、その内容を小分けにして品名・数量などを示すこと。「支出の―」

うち‐わけ【打分け】

囲碁で、勝敗が同数で優劣が決まらないこと。

うちわ‐げんか【内輪喧嘩】‥クワ

(→)「うちわもめ」に同じ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うちわ‐サボテン【団扇サボテン】ウチハ‥

サボテン類のうち、楕円形で平板状の茎を、交互に直角に向きをかえてつける種群の総称。大部分はオプンティア属に属する。→はしらサボテン。

⇒うちわ【団扇】

うちわ・す【団扇す】ウチハ‥

〔他サ変〕

うちわをつかう。うちわであおぐ。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「うしろにゐて―・するもあり」

⇒うちわ【団扇】

うち‐わた【打綿】

綿弓で打った綿。特に、古綿を打ちかえしたもの。

うちわ‐だいこ【団扇太鼓】ウチハ‥

一枚革を円く張り、柄をつけた太鼓。日蓮宗で用いる。

⇒うちわ【団扇】

うち‐わたし【内渡し】

支払うべき金額の一部分を払い渡すこと。また、その金。

うち‐わたし【打ち渡し】

⇒うちわたす3

うちわたし‐じょう【打渡状】‥ジヤウ

中世、土地の処分に関して、幕府の遵行状じゅんぎょうじょう・施行状せぎょうじょうを受けた守護代・代官などの遵行使が現地(下地したじ)を権利者に引き渡す時に出す文書。

うち‐わた・す【打ち渡す】

〔他四〕

①「渡す」を強めていう語。万葉集4「佐保の川門かわとの清き瀬を馬―・しいつか通はむ」

②見渡す。万葉集4「―・す竹田の原に鳴く鶴たずの」

③(連用形を副詞的に用いて)おしなべて。総じて。源氏物語宿木「―・し世にゆるしなき関川を」

うち‐わたり【内辺】

内裏だいり。宮中。大内。源氏物語賢木「年もかはりぬれば、―花やかに」

うち‐わに【内鰐】

「鰐足わにあし」参照。

うちわ‐もめ【内輪揉め】

家内の争い。味方同士の紛争。内輪喧嘩。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うち‐わり【内割】

①内べりによって減じた分量。

②歩合高の元高に対する比。↔外割

うち‐わりびき【内割引】

(→)銀行割引に同じ。

うち‐わ・る【打ち割る】

〔他五〕

①たたき割る。

②打ち明ける。「―・って話せば」「腹を―・った話合い」

うちわ‐われ【内輪割れ】

内輪もめの結果、今までの仲がこわれること。仲間割れ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うち・みる【打ち見る】

〔自上一〕

①「見る」を強めていう語。源氏物語葵「御手はなほここらの人の中にすぐれたるかしと―・み給ひつつ」

②ちょっと見る。徒然草「―・みるより思はるる」

うち・みる【打ち廻る】

〔自上一〕

めぐる。古事記上「―・みる島の崎々」

うちむかい‐ぶみ【打向い文】‥ムカヒ‥

貴人の前で、その命令のとおり草案なしで認したためる書状。打向い状。

うち‐むき【内向き】

①内方へ向かうこと。

②内々の事。家事。

③矢を弓につがえる時、矢羽の羽表が内側に向くこと。また、その矢。→甲矢はや

うち‐むそう【内無双】‥サウ

相撲の手の一つ。四つに組んだ時、手を下にのばし、相手の足の内側に入れ、体を相手につきつけるようにして倒すもの。→外無双

うちむそう

うちむら【内村】

姓氏の一つ。

⇒うちむら‐かんぞう【内村鑑三】

⇒うちむら‐なおや【内村直也】

うちむら‐かんぞう【内村鑑三】‥ザウ

宗教家・評論家。高崎の人。札幌農学校出身。教会的キリスト教に対して無教会主義を唱えた。教育勅語の天皇の署名への礼拝を拒む不敬事件を起こし、また非戦論を唱道。雑誌「聖書之研究」を創刊。著「基督信徒の慰め」「求安録」など。(1861〜1930)

内村鑑三

提供:岩波書店

うち・みる【打ち見る】

〔自上一〕

①「見る」を強めていう語。源氏物語葵「御手はなほここらの人の中にすぐれたるかしと―・み給ひつつ」

②ちょっと見る。徒然草「―・みるより思はるる」

うち・みる【打ち廻る】

〔自上一〕

めぐる。古事記上「―・みる島の崎々」

うちむかい‐ぶみ【打向い文】‥ムカヒ‥

貴人の前で、その命令のとおり草案なしで認したためる書状。打向い状。

うち‐むき【内向き】

①内方へ向かうこと。

②内々の事。家事。

③矢を弓につがえる時、矢羽の羽表が内側に向くこと。また、その矢。→甲矢はや

うち‐むそう【内無双】‥サウ

相撲の手の一つ。四つに組んだ時、手を下にのばし、相手の足の内側に入れ、体を相手につきつけるようにして倒すもの。→外無双

うちむそう

うちむら【内村】

姓氏の一つ。

⇒うちむら‐かんぞう【内村鑑三】

⇒うちむら‐なおや【内村直也】

うちむら‐かんぞう【内村鑑三】‥ザウ

宗教家・評論家。高崎の人。札幌農学校出身。教会的キリスト教に対して無教会主義を唱えた。教育勅語の天皇の署名への礼拝を拒む不敬事件を起こし、また非戦論を唱道。雑誌「聖書之研究」を創刊。著「基督信徒の慰め」「求安録」など。(1861〜1930)

内村鑑三

提供:岩波書店

→作品:『余は如何にして基督教徒となりし乎』

→作品:『戦争廃止論』

⇒うちむら【内村】

うち‐むらさき【内紫】

①ウチムラサキガイのこと。

②ザボンの変種で、果肉の紅紫色のもの。

⇒うちむらさき‐がい【内紫貝】

うちむらさき‐がい【内紫貝】‥ガヒ

(殻の内面が濃紫色なのでいう)マルスダレガイ科の二枚貝。殻長約10センチメートル。殻表は灰黄白色で密な輪脈がある。本州から九州に分布。食用。外套膜の痕を天の橋立に見たて、橋立貝ともいう。文殊貝。紫貝。飯櫃貝。ウチムラサキ。オオアサリ。

⇒うち‐むらさき【内紫】

うちむら‐なおや【内村直也】‥ナホ‥

劇作家。本名、菅原実。東京生れ。作「秋水嶺」。ラジオドラマ「えり子とともに」では劇中歌「雪の降る街を」の作詞も手がけた。(1909〜1989)

⇒うちむら【内村】

うちむろ‐づくり【内室造り】

天井を張らず、家の屋根裏を見せる造り方。化粧屋根裏。一室造り。

うち‐め【打目・擣目】

絹の着物についた、つや出しのための砧きぬたのあと。宇津保物語蔵開中「色香―、世になくめでたし」

うち‐もうこ【内蒙古】

⇒ないもうこ

うち‐もの【打物】

①打ちきたえた武器。刀・槍の類。

②金属を打ちきたえて器具を造ること。また、その器具。鍛金たんきん。↔鋳物いもの。

③槌で打ってつやを出した布。

④打ち鳴らす楽器。鐘・鼓・太鼓・鉦鼓の類。→弾物ひきもの→吹物ふきもの。

⑤みじん粉に砂糖をまぜ、型に入れて打ち出した乾菓子。打菓子。

打菓子道具

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

→作品:『余は如何にして基督教徒となりし乎』

→作品:『戦争廃止論』

⇒うちむら【内村】

うち‐むらさき【内紫】

①ウチムラサキガイのこと。

②ザボンの変種で、果肉の紅紫色のもの。

⇒うちむらさき‐がい【内紫貝】

うちむらさき‐がい【内紫貝】‥ガヒ

(殻の内面が濃紫色なのでいう)マルスダレガイ科の二枚貝。殻長約10センチメートル。殻表は灰黄白色で密な輪脈がある。本州から九州に分布。食用。外套膜の痕を天の橋立に見たて、橋立貝ともいう。文殊貝。紫貝。飯櫃貝。ウチムラサキ。オオアサリ。

⇒うち‐むらさき【内紫】

うちむら‐なおや【内村直也】‥ナホ‥

劇作家。本名、菅原実。東京生れ。作「秋水嶺」。ラジオドラマ「えり子とともに」では劇中歌「雪の降る街を」の作詞も手がけた。(1909〜1989)

⇒うちむら【内村】

うちむろ‐づくり【内室造り】

天井を張らず、家の屋根裏を見せる造り方。化粧屋根裏。一室造り。

うち‐め【打目・擣目】

絹の着物についた、つや出しのための砧きぬたのあと。宇津保物語蔵開中「色香―、世になくめでたし」

うち‐もうこ【内蒙古】

⇒ないもうこ

うち‐もの【打物】

①打ちきたえた武器。刀・槍の類。

②金属を打ちきたえて器具を造ること。また、その器具。鍛金たんきん。↔鋳物いもの。

③槌で打ってつやを出した布。

④打ち鳴らす楽器。鐘・鼓・太鼓・鉦鼓の類。→弾物ひきもの→吹物ふきもの。

⑤みじん粉に砂糖をまぜ、型に入れて打ち出した乾菓子。打菓子。

打菓子道具

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⑥物物交換。狂言、富士松「その儀ならば―に致そ」

⇒うちもの‐し【打物師】

⇒うちもの‐よごし【打物汚し】

⇒うちもの‐わざ【打物業】

うちもの‐し【打物師】

①金属をきたえて器物を造る工人。

②刀剣をきたえる職人。刀工。

⇒うち‐もの【打物】

うちもの‐よごし【打物汚し】

切るねうちのないものを切って、刀のねうちが下がること。刀のけがれ。謡曲、悪源太「汝等に向つては、―と思へども」

⇒うち‐もの【打物】

うちもの‐わざ【打物業】

刀剣・槍などで打ち合う技術。謡曲、烏帽子折「―にてかなふまじ、組んで力の勝負せんとて」

⇒うち‐もの【打物】

うち‐もも【内股・内腿】

股の内側。うちまた。

うち‐もら・す【討ち漏らす】

〔他五〕

討ちとることができないでとりにがす。狂言、鶏流「―・されて隣国へおちてゆく時」

うちモンゴル‐じちく【内モンゴル自治区】

(Neimenggu Zizhiqu)1947年、内モンゴル地域に成立した中華人民共和国の自治区。省に相当する。面積約118万平方キロメートル。人口2384万(2004)。うちモンゴル族は約17パーセント。区都はフフホト。内蒙古自治区。→中華人民共和国(図)

うち‐や【打矢】

手で投げうつ矢。手突矢てつきや・手矢てやの類。

うち‐やぶ・る【打ち破る】

〔他五〕

①「破る」を強めていう語。こわす。猿蓑「草庵にしばらく居ては―・り」(芭蕉)。「陋習ろうしゅうを―・る」

②(「討ち破る」「撃ち破る」とも書く)敵をうって負かす。「敵の大軍を―・る」

③試合や議論などで相手を負かす。「強豪を―・る」

うち‐やま【内山】

他村民の入会いりあいを許さず、自村の者ばかりで利用する林野。

うちやま【内山】

姓氏の一つ。

⇒うちやま‐かんぞう【内山完造】

うちやま‐がみ【内山紙】

和紙の名。長野県下高井郡木島平村内山の原産で、飯山市・下水内しもみのち郡に産する緻密な紙質の高級障子紙。

うちやま‐かんぞう【内山完造】‥クワンザウ

日中文化交流の功労者。岡山県生れ。1917年(大正6)以降、上海に書店を経営。魯迅らと親交を結ぶ。(1885〜1959)

⇒うちやま【内山】

うち‐や・る【打ち遣る】

〔他四〕

①向うへやる。わきへ寄せる。伊勢物語「女の、手洗ふ所に貫簀ぬきすを―・りて、たらひのかげに見えけるを」

②かまわずに放っておく。うっちゃる。源氏物語総角「髪はけづることもし給はで、程経ぬれど、まよふ筋なく―・られて」

うち‐ゆ【内湯】

①温泉地の旅館などで、家々の屋内に湯を引いて設けた浴場。↔外湯。

②(→)内風呂2に同じ。

うち‐ゆい【内結い】‥ユヒ

髪結いが自宅で客の髪を結うこと。

う‐ちゅう【宇宙】‥チウ

(淮南子えなんじの斉俗訓によれば、「宇」は天地四方、「宙」は古往今来の意。一説に、「宇」は天の覆う所、「宙」は地の由る所。すなわち天地の意)

①世間または天地間。万物を包容する空間。風流志道軒伝「論語は―第一の書」。北村透谷、心の死活を論ず「エホバは実に―を静平に治めたまふなり」

②〔哲〕時間・空間内に秩序をもって存在する事物の総体。また、それら全体を包むひろがり。もっと狭い限られた範囲の事物全体を指していう場合もある。→コスモス→大宇宙→小宇宙。

③〔理〕すべての時間と空間およびそこに含まれる物質とエネルギー。

④〔天〕すべての天体を含む空間。また特に、地球の気圏の外。「―飛行士」

⇒うちゅう‐いがく【宇宙医学】

⇒うちゅう‐かん【宇宙観】

⇒うちゅう‐くうかん【宇宙空間】

⇒うちゅう‐げんり【宇宙原理】

⇒うちゅう‐こう【宇宙項】

⇒うちゅう‐こうがく【宇宙工学】

⇒うちゅう‐こうくう‐けんきゅう‐かいはつ‐きこう【宇宙航空研究開発機構】

⇒うちゅう‐ごみ【宇宙ごみ】

⇒うちゅう‐ざつおん【宇宙雑音】

⇒うちゅう‐じょうやく【宇宙条約】

⇒うちゅう‐しょく【宇宙食】

⇒うちゅう‐じん【宇宙人】

⇒うちゅう‐じん【宇宙塵】

⇒うちゅう‐ステーション【宇宙ステーション】

⇒うちゅう‐せん【宇宙船】

⇒うちゅう‐せん【宇宙線】

⇒うちゅう‐そくち【宇宙測地】

⇒うちゅう‐そくど【宇宙速度】

⇒うちゅう‐たんさき【宇宙探査機】

⇒うちゅう‐つうしん【宇宙通信】

⇒うちゅう‐ていすう【宇宙定数】

⇒うちゅう‐の‐だいきぼ‐こうぞう【宇宙の大規模構造】

⇒うちゅう‐はいけい‐ほうしゃ【宇宙背景放射】

⇒うちゅう‐はっせい‐ろん【宇宙発生論】

⇒うちゅう‐ふく【宇宙服】

⇒うちゅう‐ぶつりがく【宇宙物理学】

⇒うちゅう‐ゆうえい【宇宙遊泳】

⇒うちゅう‐よい【宇宙酔い】

⇒うちゅう‐ろん【宇宙論】

⇒うちゅうろんてき‐しょうめい【宇宙論的証明】

う‐ちゅう【雨中】

雨の降る中。また、その時。〈日葡辞書〉

うちゅう‐いがく【宇宙医学】‥チウ‥

人間が宇宙空間で生命を維持し健康を保つ上で問題となる事柄とその対策を研究する医学。無重力状態のもとでの循環系の失調、体液及び電解質の損失、貧血、骨無機質の脱失、筋肉の萎縮、立ちくらみ(宇宙酔い)などが注目されている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐かん【宇宙観】‥チウクワン

宇宙の起源や進化・構造に関する全般的な観念。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐くうかん【宇宙空間】‥チウ‥

恒星または惑星の間の空間。地球についていえば、一般に、ふつうの航空機が飛べる限度(高度約30キロメートル)以上の空間。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐げんり【宇宙原理】‥チウ‥

宇宙は十分に大きな空間をとれば、どの部分をとっても一様で等方性をもつとする原理。宇宙論で仮定される原理の一つ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こう【宇宙項】‥チウカウ

(→)宇宙定数に同じ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こうがく【宇宙工学】‥チウ‥

ロケット・人工衛星・宇宙船の設計・製作・打上げ・誘導制御など、宇宙空間の飛行に関する工学分野。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こうくう‐けんきゅう‐かいはつ‐きこう【宇宙航空研究開発機構】‥チウカウ‥キウ‥

(Japan Aerospace Exploration Agency)日本の宇宙開発を担う独立行政法人。2003年、宇宙開発事業団・宇宙科学研究所・航空宇宙技術研究所の3機関を統合して創設。JAXA

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ごみ【宇宙ごみ】‥チウ‥

宇宙空間に漂っている、使用後の人工衛星・ロケットやその破片などの人工物体。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ざつおん【宇宙雑音】‥チウ‥

宇宙空間より到来する雑音電波。宇宙電波。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

う‐ちゅうじょう【右中将】‥ジヤウ

右近衛うこんえ中将の略。

うちゅう‐じょうやく【宇宙条約】‥チウデウ‥

正称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」。1967年発効。宇宙空間はいずれの国の排他的支配にも属さず、原則としてすべての国の自由な探査・利用に開放されることとした。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐しょく【宇宙食】‥チウ‥

重力のない宇宙空間でも摂取できるようにした飲食物。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐じん【宇宙人】‥チウ‥

①地球以外の天体に生息するとされる、高度な知能を持った生命体。

②非常識な若者などを、意思疎通ができない相手であると揶揄やゆしていう語。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐じん【宇宙塵】‥チウヂン

宇宙空間に存在する微粒子状の物質。星の光を吸収したり、赤外線を放射したりするので観測される。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ステーション【宇宙ステーション】‥チウ‥

(space station)地球周回軌道上にあって宇宙飛行士の滞在、科学観測・地球観測・微小重力実験などに使用される大型の宇宙船。旧ソ連が打ち上げたサリュートやミール、アメリカが打ち上げたスカイラブがある。1998年からアメリカ・ロシア・日本・ヨーロッパなど15カ国が参加して国際宇宙ステーションの建設が進められている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐せん【宇宙船】‥チウ‥

宇宙空間用に造られた飛行体。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐せん【宇宙線】‥チウ‥

(cosmic rays)宇宙空間に存在する高エネルギーの放射線、およびそれらが地球大気に入射してできる放射線。前者は、大部分が陽子で、他はヘリウム・炭素・窒素などの原子核。後者は陽子・中性子・中間子などの透過力の大きい硬成分と、電子・ガンマ線などの透過力の小さい軟成分とから成る。宇宙線の起源は超新星の爆発によると考えられている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐そくち【宇宙測地】‥チウ‥

天体や人工衛星からの電波や反射光を利用して、地球上の位置や距離、地面・海面の上下変動、地球と天体との距離などを測定する技術。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐そくど【宇宙速度】‥チウ‥

地球から打ち上げられた物体が地表面に落下することなく人工衛星として飛び続けるために必要な速度を第1宇宙速度(衛星速度・内速度とも)といい、その値は地表面で毎秒7.9キロメートル。また、物体が地球の引力を振り切って、太陽系内の空間を人工惑星として運行するために必要な速度を第2宇宙速度(脱出速度とも)といい、その値は地表面で毎秒11.2キロメートル。さらに、物体が太陽系から脱出するのに必要な速度を第3宇宙速度といい、その値は毎秒16.7キロメートル。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐たんさき【宇宙探査機】‥チウ‥

(→)探査機に同じ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐つうしん【宇宙通信】‥チウ‥

人工衛星を利用する通信方式。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ていすう【宇宙定数】‥チウ‥

アインシュタインが一般相対性理論を宇宙に適用した際、宇宙を静止させるために導入した普遍的な斥力を表す定数。宇宙項。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐の‐だいきぼ‐こうぞう【宇宙の大規模構造】‥チウ‥ザウ

銀河団・超銀河団の分布が示す大きな構造。銀河が直径数億光年もの空洞を囲むように集合し、これが泡状に連なった宇宙の構造。泡構造。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐はいけい‐ほうしゃ【宇宙背景放射】‥チウ‥ハウ‥

宇宙のどの方向からも一様にやってくる電磁波。絶対温度約2.73度の黒体放射に相当する。宇宙膨張の初期の段階に宇宙を満たしていた放射の名残とされる。宇宙黒体放射。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐はっせい‐ろん【宇宙発生論】‥チウ‥

(cosmogony)宇宙の起源・発生についての説明。神話的な説明を指すことが多い。科学的な研究は、天文学の一部門としての宇宙進化論。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ふく【宇宙服】‥チウ‥

宇宙空間などの真空またはそれに近い状態から人体を保護し、生活機能・作業能力を維持できるように設計した装備。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ぶつりがく【宇宙物理学】‥チウ‥

星・銀河などの天体、宇宙空間に存在する物質・磁場・放射線、宇宙の起源・構造・進化などを研究する物理学の一分野。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

う‐ちゅうべん【右中弁】

「弁官」参照。

うちゅう‐ゆうえい【宇宙遊泳】‥チウイウ‥

宇宙空間で、宇宙船外へ出て活動すること。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐よい【宇宙酔い】‥チウヨヒ

宇宙飛行中の無重力状態によって現れる一過性の悪心・嘔吐などの症状。地上の加速度病(乗物酔い)とは異なる原因で生じると考えられている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ろん【宇宙論】‥チウ‥

(cosmology)

①〔哲〕宇宙の起源・構成などについての哲学的考察。哲学史上では宇宙についての形而上学説を指し、近代自然科学の発達によってその意義を失ったが、自然科学の成果に基づいた哲学的宇宙論の試みもなされている。コスモロジー。

②宇宙の生成・発展・消滅を研究する学問分野。約140億年前の宇宙の爆発的生成(ビッグバン)から現存する元素の形成に至る過程を科学的に研究する。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅうろんてき‐しょうめい【宇宙論的証明】‥チウ‥

神の存在証明の一つ。自然が存在する以上その制作者がなければならぬという考えに基づき、自然界の因果関係をたどって起動因としての第一原因たる神の存在を証明しようとするもの。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うち‐ゆ・く【打ち行く】

〔自四〕

ちょっと行く。また、馬に乗って行く。万葉集18「浜辺よりわが―・かば」

う‐ちょう【有頂】‥チヤウ

〔仏〕(最上に位置する意)有頂天の略。栄華物語鶴林「この娑婆世界は…乃至―も輪廻りんね期なし」

⇒うちょう‐てん【有頂天】

うち‐ようじ【打楊枝】‥ヤウ‥

(→)総ふさ楊枝に同じ。

うちょう‐てん【有頂天】‥チヤウ‥

①〔仏〕

㋐(梵語Akaniṣṭha)色界の第4天の色究竟天しきくきょうてん。形ある世界の最も上に位置する。

㋑(梵語Bhavāgra)無色界の第4処。非想非非想天ひそうひひそうてん。世界の最も上に位置する。

②有頂天にのぼりつめるように、物事に熱中して我を忘れること。また、得意の絶頂。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―へ魂は飛び上り」。「ほめられて―になる」

⇒う‐ちょう【有頂】

うちょう‐らん【羽蝶蘭】‥テフ‥

ラン科の多年草。茎の高さ10〜20センチメートルで、細長い葉をほぼ一側につける。茎に紫斑がめだつ。7月、紅紫色の美花をつける。関東地方以南の山地の渓流沿いなどに生える。観賞用として栽培。イワラン。アリマラン。コチョウラン。

うち‐よする【打ち寄する】

〔枕〕

「するが(駿河)」にかかる。万葉集3「なまよみの甲斐の国―駿河の国と」

うち‐よ・せる【打ち寄せる】

[文]うちよ・す(下二)

[一]〔自下一〕

①よせて来る。おし寄せる。「大波が岸に―・せる」「―・せる敵の大軍」

②馬に乗って近づく。

[二]〔他下一〕

(多く受身の形で)波が物を岸に運ぶ。「やしの実が浜辺に―・せられる」

うち‐よりあい【内寄合】‥アヒ

①うちうちの者が寄り合って相談すること。

②江戸時代、三奉行が各自、毎月3回、月番役宅で同役立会のもと、専管の公事訴訟を審判すること。ないよりあい。

うち‐りょう・ず【打ち凌ず】

〔他サ変〕

打って苦しめる。折檻せっかんする。宇治拾遺物語15「鬼どものわが身をとりどりに―・じつるほどに」

うち‐ろじ【内露地】‥ヂ

露地門の内側の茶庭。↔外露地

うち‐ろんぎ【内論議】

古代、御斎会ごさいえの結願けちがんの日や釈奠せきてんの時に、天皇の前で行われた経文や経書の論議。ないろんぎ。水鏡「同年同月に御斎会の―といふ事始まりしなり」

うちわ【団扇】ウチハ

(打羽の意)

①細い竹を骨とし、紙または絹を張って柄をつけた、あおいで風を起こす道具。多くは円形。〈[季]夏〉。「―であおぐ」

②軍配団扇ぐんばいうちわの略。

③1をかたどった紋所の名。一つ団扇・三つ団扇・団扇梅鉢などがある。

⇒うちわ‐えび【団扇海老】

⇒うちわ‐サボテン【団扇サボテン】

⇒うちわ・す【団扇す】

⇒うちわ‐だいこ【団扇太鼓】

うち‐わ【内輪・内曲】

①他人(外部の者)をまじえないこと。家内。一家親族。「―の者だけの集まり」

②他人に示さないこと。内密。「―話」

③ひかえめにすること。出過ぎないこと。「―に見積もる」

④爪先が内方へ向いていること。

⇒うちわ‐げんか【内輪喧嘩】

⇒うちわ‐もめ【内輪揉め】

⇒うちわ‐われ【内輪割れ】

うちわ‐えび【団扇海老】ウチハ‥

セミエビ科のエビ。体は扁平で横に広く、一見、団扇状。全体が濃い紫褐色。体長15センチメートル。深さ約100メートルまでの泥底に生息、房総半島から南太平洋に分布。食用。近縁種に甲の側縁の歯が大きいオオバ‐ウチワエビがいる。

うちわえび

⑥物物交換。狂言、富士松「その儀ならば―に致そ」

⇒うちもの‐し【打物師】

⇒うちもの‐よごし【打物汚し】

⇒うちもの‐わざ【打物業】

うちもの‐し【打物師】

①金属をきたえて器物を造る工人。

②刀剣をきたえる職人。刀工。

⇒うち‐もの【打物】

うちもの‐よごし【打物汚し】

切るねうちのないものを切って、刀のねうちが下がること。刀のけがれ。謡曲、悪源太「汝等に向つては、―と思へども」

⇒うち‐もの【打物】

うちもの‐わざ【打物業】

刀剣・槍などで打ち合う技術。謡曲、烏帽子折「―にてかなふまじ、組んで力の勝負せんとて」

⇒うち‐もの【打物】

うち‐もも【内股・内腿】

股の内側。うちまた。

うち‐もら・す【討ち漏らす】

〔他五〕

討ちとることができないでとりにがす。狂言、鶏流「―・されて隣国へおちてゆく時」

うちモンゴル‐じちく【内モンゴル自治区】

(Neimenggu Zizhiqu)1947年、内モンゴル地域に成立した中華人民共和国の自治区。省に相当する。面積約118万平方キロメートル。人口2384万(2004)。うちモンゴル族は約17パーセント。区都はフフホト。内蒙古自治区。→中華人民共和国(図)

うち‐や【打矢】

手で投げうつ矢。手突矢てつきや・手矢てやの類。

うち‐やぶ・る【打ち破る】

〔他五〕

①「破る」を強めていう語。こわす。猿蓑「草庵にしばらく居ては―・り」(芭蕉)。「陋習ろうしゅうを―・る」

②(「討ち破る」「撃ち破る」とも書く)敵をうって負かす。「敵の大軍を―・る」

③試合や議論などで相手を負かす。「強豪を―・る」

うち‐やま【内山】

他村民の入会いりあいを許さず、自村の者ばかりで利用する林野。

うちやま【内山】

姓氏の一つ。

⇒うちやま‐かんぞう【内山完造】

うちやま‐がみ【内山紙】

和紙の名。長野県下高井郡木島平村内山の原産で、飯山市・下水内しもみのち郡に産する緻密な紙質の高級障子紙。

うちやま‐かんぞう【内山完造】‥クワンザウ

日中文化交流の功労者。岡山県生れ。1917年(大正6)以降、上海に書店を経営。魯迅らと親交を結ぶ。(1885〜1959)

⇒うちやま【内山】

うち‐や・る【打ち遣る】

〔他四〕

①向うへやる。わきへ寄せる。伊勢物語「女の、手洗ふ所に貫簀ぬきすを―・りて、たらひのかげに見えけるを」

②かまわずに放っておく。うっちゃる。源氏物語総角「髪はけづることもし給はで、程経ぬれど、まよふ筋なく―・られて」

うち‐ゆ【内湯】

①温泉地の旅館などで、家々の屋内に湯を引いて設けた浴場。↔外湯。

②(→)内風呂2に同じ。

うち‐ゆい【内結い】‥ユヒ

髪結いが自宅で客の髪を結うこと。

う‐ちゅう【宇宙】‥チウ

(淮南子えなんじの斉俗訓によれば、「宇」は天地四方、「宙」は古往今来の意。一説に、「宇」は天の覆う所、「宙」は地の由る所。すなわち天地の意)

①世間または天地間。万物を包容する空間。風流志道軒伝「論語は―第一の書」。北村透谷、心の死活を論ず「エホバは実に―を静平に治めたまふなり」

②〔哲〕時間・空間内に秩序をもって存在する事物の総体。また、それら全体を包むひろがり。もっと狭い限られた範囲の事物全体を指していう場合もある。→コスモス→大宇宙→小宇宙。

③〔理〕すべての時間と空間およびそこに含まれる物質とエネルギー。

④〔天〕すべての天体を含む空間。また特に、地球の気圏の外。「―飛行士」

⇒うちゅう‐いがく【宇宙医学】

⇒うちゅう‐かん【宇宙観】

⇒うちゅう‐くうかん【宇宙空間】

⇒うちゅう‐げんり【宇宙原理】

⇒うちゅう‐こう【宇宙項】

⇒うちゅう‐こうがく【宇宙工学】

⇒うちゅう‐こうくう‐けんきゅう‐かいはつ‐きこう【宇宙航空研究開発機構】

⇒うちゅう‐ごみ【宇宙ごみ】

⇒うちゅう‐ざつおん【宇宙雑音】

⇒うちゅう‐じょうやく【宇宙条約】

⇒うちゅう‐しょく【宇宙食】

⇒うちゅう‐じん【宇宙人】

⇒うちゅう‐じん【宇宙塵】

⇒うちゅう‐ステーション【宇宙ステーション】

⇒うちゅう‐せん【宇宙船】

⇒うちゅう‐せん【宇宙線】

⇒うちゅう‐そくち【宇宙測地】

⇒うちゅう‐そくど【宇宙速度】

⇒うちゅう‐たんさき【宇宙探査機】

⇒うちゅう‐つうしん【宇宙通信】

⇒うちゅう‐ていすう【宇宙定数】

⇒うちゅう‐の‐だいきぼ‐こうぞう【宇宙の大規模構造】

⇒うちゅう‐はいけい‐ほうしゃ【宇宙背景放射】

⇒うちゅう‐はっせい‐ろん【宇宙発生論】

⇒うちゅう‐ふく【宇宙服】

⇒うちゅう‐ぶつりがく【宇宙物理学】

⇒うちゅう‐ゆうえい【宇宙遊泳】

⇒うちゅう‐よい【宇宙酔い】

⇒うちゅう‐ろん【宇宙論】

⇒うちゅうろんてき‐しょうめい【宇宙論的証明】

う‐ちゅう【雨中】

雨の降る中。また、その時。〈日葡辞書〉

うちゅう‐いがく【宇宙医学】‥チウ‥

人間が宇宙空間で生命を維持し健康を保つ上で問題となる事柄とその対策を研究する医学。無重力状態のもとでの循環系の失調、体液及び電解質の損失、貧血、骨無機質の脱失、筋肉の萎縮、立ちくらみ(宇宙酔い)などが注目されている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐かん【宇宙観】‥チウクワン

宇宙の起源や進化・構造に関する全般的な観念。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐くうかん【宇宙空間】‥チウ‥

恒星または惑星の間の空間。地球についていえば、一般に、ふつうの航空機が飛べる限度(高度約30キロメートル)以上の空間。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐げんり【宇宙原理】‥チウ‥

宇宙は十分に大きな空間をとれば、どの部分をとっても一様で等方性をもつとする原理。宇宙論で仮定される原理の一つ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こう【宇宙項】‥チウカウ

(→)宇宙定数に同じ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こうがく【宇宙工学】‥チウ‥

ロケット・人工衛星・宇宙船の設計・製作・打上げ・誘導制御など、宇宙空間の飛行に関する工学分野。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐こうくう‐けんきゅう‐かいはつ‐きこう【宇宙航空研究開発機構】‥チウカウ‥キウ‥

(Japan Aerospace Exploration Agency)日本の宇宙開発を担う独立行政法人。2003年、宇宙開発事業団・宇宙科学研究所・航空宇宙技術研究所の3機関を統合して創設。JAXA

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ごみ【宇宙ごみ】‥チウ‥

宇宙空間に漂っている、使用後の人工衛星・ロケットやその破片などの人工物体。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ざつおん【宇宙雑音】‥チウ‥

宇宙空間より到来する雑音電波。宇宙電波。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

う‐ちゅうじょう【右中将】‥ジヤウ

右近衛うこんえ中将の略。

うちゅう‐じょうやく【宇宙条約】‥チウデウ‥

正称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」。1967年発効。宇宙空間はいずれの国の排他的支配にも属さず、原則としてすべての国の自由な探査・利用に開放されることとした。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐しょく【宇宙食】‥チウ‥

重力のない宇宙空間でも摂取できるようにした飲食物。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐じん【宇宙人】‥チウ‥

①地球以外の天体に生息するとされる、高度な知能を持った生命体。

②非常識な若者などを、意思疎通ができない相手であると揶揄やゆしていう語。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐じん【宇宙塵】‥チウヂン

宇宙空間に存在する微粒子状の物質。星の光を吸収したり、赤外線を放射したりするので観測される。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ステーション【宇宙ステーション】‥チウ‥

(space station)地球周回軌道上にあって宇宙飛行士の滞在、科学観測・地球観測・微小重力実験などに使用される大型の宇宙船。旧ソ連が打ち上げたサリュートやミール、アメリカが打ち上げたスカイラブがある。1998年からアメリカ・ロシア・日本・ヨーロッパなど15カ国が参加して国際宇宙ステーションの建設が進められている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐せん【宇宙船】‥チウ‥

宇宙空間用に造られた飛行体。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐せん【宇宙線】‥チウ‥

(cosmic rays)宇宙空間に存在する高エネルギーの放射線、およびそれらが地球大気に入射してできる放射線。前者は、大部分が陽子で、他はヘリウム・炭素・窒素などの原子核。後者は陽子・中性子・中間子などの透過力の大きい硬成分と、電子・ガンマ線などの透過力の小さい軟成分とから成る。宇宙線の起源は超新星の爆発によると考えられている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐そくち【宇宙測地】‥チウ‥

天体や人工衛星からの電波や反射光を利用して、地球上の位置や距離、地面・海面の上下変動、地球と天体との距離などを測定する技術。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐そくど【宇宙速度】‥チウ‥

地球から打ち上げられた物体が地表面に落下することなく人工衛星として飛び続けるために必要な速度を第1宇宙速度(衛星速度・内速度とも)といい、その値は地表面で毎秒7.9キロメートル。また、物体が地球の引力を振り切って、太陽系内の空間を人工惑星として運行するために必要な速度を第2宇宙速度(脱出速度とも)といい、その値は地表面で毎秒11.2キロメートル。さらに、物体が太陽系から脱出するのに必要な速度を第3宇宙速度といい、その値は毎秒16.7キロメートル。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐たんさき【宇宙探査機】‥チウ‥

(→)探査機に同じ。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐つうしん【宇宙通信】‥チウ‥

人工衛星を利用する通信方式。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ていすう【宇宙定数】‥チウ‥

アインシュタインが一般相対性理論を宇宙に適用した際、宇宙を静止させるために導入した普遍的な斥力を表す定数。宇宙項。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐の‐だいきぼ‐こうぞう【宇宙の大規模構造】‥チウ‥ザウ

銀河団・超銀河団の分布が示す大きな構造。銀河が直径数億光年もの空洞を囲むように集合し、これが泡状に連なった宇宙の構造。泡構造。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐はいけい‐ほうしゃ【宇宙背景放射】‥チウ‥ハウ‥

宇宙のどの方向からも一様にやってくる電磁波。絶対温度約2.73度の黒体放射に相当する。宇宙膨張の初期の段階に宇宙を満たしていた放射の名残とされる。宇宙黒体放射。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐はっせい‐ろん【宇宙発生論】‥チウ‥

(cosmogony)宇宙の起源・発生についての説明。神話的な説明を指すことが多い。科学的な研究は、天文学の一部門としての宇宙進化論。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ふく【宇宙服】‥チウ‥

宇宙空間などの真空またはそれに近い状態から人体を保護し、生活機能・作業能力を維持できるように設計した装備。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ぶつりがく【宇宙物理学】‥チウ‥

星・銀河などの天体、宇宙空間に存在する物質・磁場・放射線、宇宙の起源・構造・進化などを研究する物理学の一分野。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

う‐ちゅうべん【右中弁】

「弁官」参照。

うちゅう‐ゆうえい【宇宙遊泳】‥チウイウ‥

宇宙空間で、宇宙船外へ出て活動すること。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐よい【宇宙酔い】‥チウヨヒ

宇宙飛行中の無重力状態によって現れる一過性の悪心・嘔吐などの症状。地上の加速度病(乗物酔い)とは異なる原因で生じると考えられている。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅう‐ろん【宇宙論】‥チウ‥

(cosmology)

①〔哲〕宇宙の起源・構成などについての哲学的考察。哲学史上では宇宙についての形而上学説を指し、近代自然科学の発達によってその意義を失ったが、自然科学の成果に基づいた哲学的宇宙論の試みもなされている。コスモロジー。

②宇宙の生成・発展・消滅を研究する学問分野。約140億年前の宇宙の爆発的生成(ビッグバン)から現存する元素の形成に至る過程を科学的に研究する。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うちゅうろんてき‐しょうめい【宇宙論的証明】‥チウ‥

神の存在証明の一つ。自然が存在する以上その制作者がなければならぬという考えに基づき、自然界の因果関係をたどって起動因としての第一原因たる神の存在を証明しようとするもの。

⇒う‐ちゅう【宇宙】

うち‐ゆ・く【打ち行く】

〔自四〕

ちょっと行く。また、馬に乗って行く。万葉集18「浜辺よりわが―・かば」

う‐ちょう【有頂】‥チヤウ

〔仏〕(最上に位置する意)有頂天の略。栄華物語鶴林「この娑婆世界は…乃至―も輪廻りんね期なし」

⇒うちょう‐てん【有頂天】

うち‐ようじ【打楊枝】‥ヤウ‥

(→)総ふさ楊枝に同じ。

うちょう‐てん【有頂天】‥チヤウ‥

①〔仏〕

㋐(梵語Akaniṣṭha)色界の第4天の色究竟天しきくきょうてん。形ある世界の最も上に位置する。

㋑(梵語Bhavāgra)無色界の第4処。非想非非想天ひそうひひそうてん。世界の最も上に位置する。

②有頂天にのぼりつめるように、物事に熱中して我を忘れること。また、得意の絶頂。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―へ魂は飛び上り」。「ほめられて―になる」

⇒う‐ちょう【有頂】

うちょう‐らん【羽蝶蘭】‥テフ‥

ラン科の多年草。茎の高さ10〜20センチメートルで、細長い葉をほぼ一側につける。茎に紫斑がめだつ。7月、紅紫色の美花をつける。関東地方以南の山地の渓流沿いなどに生える。観賞用として栽培。イワラン。アリマラン。コチョウラン。

うち‐よする【打ち寄する】

〔枕〕

「するが(駿河)」にかかる。万葉集3「なまよみの甲斐の国―駿河の国と」

うち‐よ・せる【打ち寄せる】

[文]うちよ・す(下二)

[一]〔自下一〕

①よせて来る。おし寄せる。「大波が岸に―・せる」「―・せる敵の大軍」

②馬に乗って近づく。

[二]〔他下一〕

(多く受身の形で)波が物を岸に運ぶ。「やしの実が浜辺に―・せられる」

うち‐よりあい【内寄合】‥アヒ

①うちうちの者が寄り合って相談すること。

②江戸時代、三奉行が各自、毎月3回、月番役宅で同役立会のもと、専管の公事訴訟を審判すること。ないよりあい。

うち‐りょう・ず【打ち凌ず】

〔他サ変〕

打って苦しめる。折檻せっかんする。宇治拾遺物語15「鬼どものわが身をとりどりに―・じつるほどに」

うち‐ろじ【内露地】‥ヂ

露地門の内側の茶庭。↔外露地

うち‐ろんぎ【内論議】

古代、御斎会ごさいえの結願けちがんの日や釈奠せきてんの時に、天皇の前で行われた経文や経書の論議。ないろんぎ。水鏡「同年同月に御斎会の―といふ事始まりしなり」

うちわ【団扇】ウチハ

(打羽の意)

①細い竹を骨とし、紙または絹を張って柄をつけた、あおいで風を起こす道具。多くは円形。〈[季]夏〉。「―であおぐ」

②軍配団扇ぐんばいうちわの略。

③1をかたどった紋所の名。一つ団扇・三つ団扇・団扇梅鉢などがある。

⇒うちわ‐えび【団扇海老】

⇒うちわ‐サボテン【団扇サボテン】

⇒うちわ・す【団扇す】

⇒うちわ‐だいこ【団扇太鼓】

うち‐わ【内輪・内曲】

①他人(外部の者)をまじえないこと。家内。一家親族。「―の者だけの集まり」

②他人に示さないこと。内密。「―話」

③ひかえめにすること。出過ぎないこと。「―に見積もる」

④爪先が内方へ向いていること。

⇒うちわ‐げんか【内輪喧嘩】

⇒うちわ‐もめ【内輪揉め】

⇒うちわ‐われ【内輪割れ】

うちわ‐えび【団扇海老】ウチハ‥

セミエビ科のエビ。体は扁平で横に広く、一見、団扇状。全体が濃い紫褐色。体長15センチメートル。深さ約100メートルまでの泥底に生息、房総半島から南太平洋に分布。食用。近縁種に甲の側縁の歯が大きいオオバ‐ウチワエビがいる。

うちわえび

ウチワエビ

提供:東京動物園協会

ウチワエビ

提供:東京動物園協会

⇒うちわ【団扇】

うち‐わく【内枠】

①内側の枠。特に、競馬の枠順にいう。↔外枠。

②割り当てられた範囲内。

うち‐わけ【内分け】

近世、本家が所持する石高の一部を跡取り以外の子弟に与えながら、領主へは本家が所持するものとして、年貢・諸役のすべてを負担すること。

うち‐わけ【内訳】

金銭・物品の総高に対し、その内容を小分けにして品名・数量などを示すこと。「支出の―」

うち‐わけ【打分け】

囲碁で、勝敗が同数で優劣が決まらないこと。

うちわ‐げんか【内輪喧嘩】‥クワ

(→)「うちわもめ」に同じ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うちわ‐サボテン【団扇サボテン】ウチハ‥

サボテン類のうち、楕円形で平板状の茎を、交互に直角に向きをかえてつける種群の総称。大部分はオプンティア属に属する。→はしらサボテン。

⇒うちわ【団扇】

うちわ・す【団扇す】ウチハ‥

〔他サ変〕

うちわをつかう。うちわであおぐ。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「うしろにゐて―・するもあり」

⇒うちわ【団扇】

うち‐わた【打綿】

綿弓で打った綿。特に、古綿を打ちかえしたもの。

うちわ‐だいこ【団扇太鼓】ウチハ‥

一枚革を円く張り、柄をつけた太鼓。日蓮宗で用いる。

⇒うちわ【団扇】

うち‐わたし【内渡し】

支払うべき金額の一部分を払い渡すこと。また、その金。

うち‐わたし【打ち渡し】

⇒うちわたす3

うちわたし‐じょう【打渡状】‥ジヤウ

中世、土地の処分に関して、幕府の遵行状じゅんぎょうじょう・施行状せぎょうじょうを受けた守護代・代官などの遵行使が現地(下地したじ)を権利者に引き渡す時に出す文書。

うち‐わた・す【打ち渡す】

〔他四〕

①「渡す」を強めていう語。万葉集4「佐保の川門かわとの清き瀬を馬―・しいつか通はむ」

②見渡す。万葉集4「―・す竹田の原に鳴く鶴たずの」

③(連用形を副詞的に用いて)おしなべて。総じて。源氏物語宿木「―・し世にゆるしなき関川を」

うち‐わたり【内辺】

内裏だいり。宮中。大内。源氏物語賢木「年もかはりぬれば、―花やかに」

うち‐わに【内鰐】

「鰐足わにあし」参照。

うちわ‐もめ【内輪揉め】

家内の争い。味方同士の紛争。内輪喧嘩。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うち‐わり【内割】

①内べりによって減じた分量。

②歩合高の元高に対する比。↔外割

うち‐わりびき【内割引】

(→)銀行割引に同じ。

うち‐わ・る【打ち割る】

〔他五〕

①たたき割る。

②打ち明ける。「―・って話せば」「腹を―・った話合い」

うちわ‐われ【内輪割れ】

内輪もめの結果、今までの仲がこわれること。仲間割れ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

⇒うちわ【団扇】

うち‐わく【内枠】

①内側の枠。特に、競馬の枠順にいう。↔外枠。

②割り当てられた範囲内。

うち‐わけ【内分け】

近世、本家が所持する石高の一部を跡取り以外の子弟に与えながら、領主へは本家が所持するものとして、年貢・諸役のすべてを負担すること。

うち‐わけ【内訳】

金銭・物品の総高に対し、その内容を小分けにして品名・数量などを示すこと。「支出の―」

うち‐わけ【打分け】

囲碁で、勝敗が同数で優劣が決まらないこと。

うちわ‐げんか【内輪喧嘩】‥クワ

(→)「うちわもめ」に同じ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うちわ‐サボテン【団扇サボテン】ウチハ‥

サボテン類のうち、楕円形で平板状の茎を、交互に直角に向きをかえてつける種群の総称。大部分はオプンティア属に属する。→はしらサボテン。

⇒うちわ【団扇】

うちわ・す【団扇す】ウチハ‥

〔他サ変〕

うちわをつかう。うちわであおぐ。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「うしろにゐて―・するもあり」

⇒うちわ【団扇】

うち‐わた【打綿】

綿弓で打った綿。特に、古綿を打ちかえしたもの。

うちわ‐だいこ【団扇太鼓】ウチハ‥

一枚革を円く張り、柄をつけた太鼓。日蓮宗で用いる。

⇒うちわ【団扇】

うち‐わたし【内渡し】

支払うべき金額の一部分を払い渡すこと。また、その金。

うち‐わたし【打ち渡し】

⇒うちわたす3

うちわたし‐じょう【打渡状】‥ジヤウ

中世、土地の処分に関して、幕府の遵行状じゅんぎょうじょう・施行状せぎょうじょうを受けた守護代・代官などの遵行使が現地(下地したじ)を権利者に引き渡す時に出す文書。

うち‐わた・す【打ち渡す】

〔他四〕

①「渡す」を強めていう語。万葉集4「佐保の川門かわとの清き瀬を馬―・しいつか通はむ」

②見渡す。万葉集4「―・す竹田の原に鳴く鶴たずの」

③(連用形を副詞的に用いて)おしなべて。総じて。源氏物語宿木「―・し世にゆるしなき関川を」

うち‐わたり【内辺】

内裏だいり。宮中。大内。源氏物語賢木「年もかはりぬれば、―花やかに」

うち‐わに【内鰐】

「鰐足わにあし」参照。

うちわ‐もめ【内輪揉め】

家内の争い。味方同士の紛争。内輪喧嘩。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うち‐わり【内割】

①内べりによって減じた分量。

②歩合高の元高に対する比。↔外割

うち‐わりびき【内割引】

(→)銀行割引に同じ。

うち‐わ・る【打ち割る】

〔他五〕

①たたき割る。

②打ち明ける。「―・って話せば」「腹を―・った話合い」

うちわ‐われ【内輪割れ】

内輪もめの結果、今までの仲がこわれること。仲間割れ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

広辞苑 ページ 1848 での【○内広がりの外すぼり】単語。