複数辞典一括検索+![]()

![]()

○水が合わないみずがあわない🔗⭐🔉

○水が合わないみずがあわない

その土地の風土・気風が自分に合わない。「パリの―」

⇒みず【水】

みす‐がい【御簾貝】‥ガヒ

ミスガイ科の後鰓こうさい類。殻は卵形で薄く、高さ2.5センチメートル。表面は淡黄色で黒い糸状模様を密にめぐらす。軟体は大きく、殻の中に収まりきらない。本州中部以南の潮間帯の海藻の間にすむ。

みず‐かい【水飼い】ミヅカヒ

家畜に水をやること。

みず‐がい【水貝】ミヅガヒ

新鮮な生アワビを賽さいの目に切って深鉢に入れ、薄い塩水に浸し氷片を浮かした料理。ショウガ酢などで食べる。なまがい。〈[季]夏〉

みず‐か・う【水飼ふ】ミヅカフ

〔自四〕

馬などに水を飲ませる。万葉集12「馬に―・へわれ外よそに見む」

みず‐かえ【水替え】ミヅカヘ

①桶などの水を入れかえること。また、井戸などの水をかい出して新しくすること。

②江戸時代(特に佐渡鉱山で)坑内の水を汲み出すこと。また、その仕事をした人夫。「―人足」

みず‐かがみ【水鏡】ミヅ‥

静かな水面に物の影がうつって見えること。また、水面に自分の姿などをうつして見ること。山家集「池の面に影をさやかにうつしても―見る女郎花かな」

水鏡

撮影:関戸 勇

みずかがみ【水鏡】ミヅ‥

歴史物語。3巻3冊。「大鏡」以前の史実、すなわち神武天皇から仁明天皇まで54代の間の出来事を仮名文で記す。中山忠親の作といわれ、12世紀末の嘉応〜建久の間に成立し、後に増補されたと見られる。「扶桑略記」に負うところが多いが、異彩ある仏教的歴史観が特色。

みず‐かき【水掻き・蹼】ミヅ‥

動物の指または趾あしゆびの間にある膜状物。各指または趾の両側の皮膚が延長し、隣のそれと癒合したもの。泳ぐ時に水をかく用をする。カエル・水鳥・カワウソなどに発達。〈倭名類聚鈔18〉

みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】ミヅ‥

神霊の宿る山・森などの周囲に木をめぐらした垣。また広く、神社の周囲の垣。たまがき。いがき。

⇒みずがき‐の【瑞垣の】

みずがき‐の【瑞垣の】ミヅ‥

〔枕〕

(大和の布留の社の瑞垣が古くからあるという意で)「久し」にかかる。万葉集13「―久しき時ゆ恋すれば」

⇒みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】

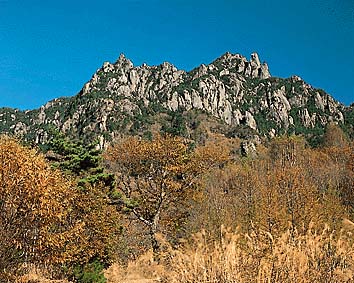

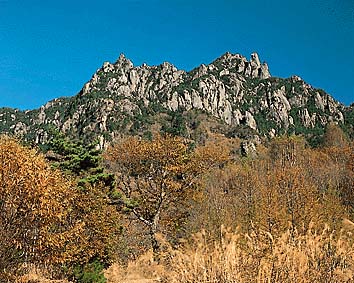

みずがき‐やま【瑞牆山】ミヅ‥

山梨県北部、関東山地西部の山。標高2230メートル。花崗岩の巨岩が乱立。コブ岩。

瑞牆山

提供:オフィス史朗

みずかがみ【水鏡】ミヅ‥

歴史物語。3巻3冊。「大鏡」以前の史実、すなわち神武天皇から仁明天皇まで54代の間の出来事を仮名文で記す。中山忠親の作といわれ、12世紀末の嘉応〜建久の間に成立し、後に増補されたと見られる。「扶桑略記」に負うところが多いが、異彩ある仏教的歴史観が特色。

みず‐かき【水掻き・蹼】ミヅ‥

動物の指または趾あしゆびの間にある膜状物。各指または趾の両側の皮膚が延長し、隣のそれと癒合したもの。泳ぐ時に水をかく用をする。カエル・水鳥・カワウソなどに発達。〈倭名類聚鈔18〉

みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】ミヅ‥

神霊の宿る山・森などの周囲に木をめぐらした垣。また広く、神社の周囲の垣。たまがき。いがき。

⇒みずがき‐の【瑞垣の】

みずがき‐の【瑞垣の】ミヅ‥

〔枕〕

(大和の布留の社の瑞垣が古くからあるという意で)「久し」にかかる。万葉集13「―久しき時ゆ恋すれば」

⇒みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】

みずがき‐やま【瑞牆山】ミヅ‥

山梨県北部、関東山地西部の山。標高2230メートル。花崗岩の巨岩が乱立。コブ岩。

瑞牆山

提供:オフィス史朗

みず‐かぎょう【水稼業】ミヅ‥ゲフ

(→)水商売に同じ。

みず‐かけ【水掛け】ミヅ‥

①水を掛けること。

②水祝みずいわい。

③地引網漁の際、網の中の魚を公然と盗み取る習慣を防ぐために、長柄の杓で水を掛けること。また、その役の人。

⇒みずかけ‐ぐさ【水掛草】

⇒みずかけ‐まつり【水掛け祭】

⇒みずかけ‐ろん【水掛け論】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みず‐かけあい【水掛合い】ミヅ‥アヒ

①互いに水をかけあう遊び。

②(→)「水掛け論」に同じ。狂言、胸突「兎角ここで―のやうにいふとは如何な」

みずかけ‐ぐさ【水掛草】ミヅ‥

(→)ミソハギの別称。〈[季]秋〉

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

みずかけ‐まつり【水掛け祭】ミヅ‥

タイの伝統正月である陽暦4月中旬に行う、互いに水を掛け合う行事。5月に始まる雨季の稲作に十分な降雨を願う意味がある。ミャンマー(ビルマ)やラオスにも同様の祭がある。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかけむこ【水掛聟】ミヅ‥

狂言。婿と舅しゅうとが日照りに自分の田へ水を引こうと争って喧嘩をはじめる所へ、娘が来て夫に加勢して舅を倒す。水論聟すいろんむこ。

みずかけ‐ろん【水掛け論】ミヅ‥

(ひでりの時、百姓が互いに自分の田へ水を引き込もうとして争うことから)双方が互いに理屈を言い張ってはてしなく争うこと。みずかけあい。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みず‐かげん【水加減】ミヅ‥

水の入れぐあい。

みず‐かさ【水嵩】ミヅ‥

川などの水の分量。水の増減・多少の程度。みかさ。天草本伊曾保物語「山川には―が増して」

みず‐がし【水菓子】ミヅグワ‥

果物のこと。正岡子規、くだもの「くだもの類を東京では―といふ」→菓子

み‐すか・す【見透かす】

〔他五〕

①すかして見る。見とおす。日葡辞書「シロノウチヲミスカス」

②(他人の心の中や将来の成りゆきなどを)見ぬく。あらかじめさとり知る。太平記8「武家の軍立ち、京都の形勢恐るるに足らずと―・してげれば」。「下心を―・される」

みず‐かね【水銀】ミヅ‥

(→)水銀すいぎんのこと。今昔物語集17「―を掘て公に奉る事なむ有ける」。〈本草和名〉

⇒みずかね‐の‐かす【水銀滓】

みずかね‐の‐かす【水銀滓】ミヅ‥

(→)水銀粉はらやに同じ。〈倭名類聚鈔11〉

⇒みず‐かね【水銀】

みず‐かぎょう【水稼業】ミヅ‥ゲフ

(→)水商売に同じ。

みず‐かけ【水掛け】ミヅ‥

①水を掛けること。

②水祝みずいわい。

③地引網漁の際、網の中の魚を公然と盗み取る習慣を防ぐために、長柄の杓で水を掛けること。また、その役の人。

⇒みずかけ‐ぐさ【水掛草】

⇒みずかけ‐まつり【水掛け祭】

⇒みずかけ‐ろん【水掛け論】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みず‐かけあい【水掛合い】ミヅ‥アヒ

①互いに水をかけあう遊び。

②(→)「水掛け論」に同じ。狂言、胸突「兎角ここで―のやうにいふとは如何な」

みずかけ‐ぐさ【水掛草】ミヅ‥

(→)ミソハギの別称。〈[季]秋〉

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

みずかけ‐まつり【水掛け祭】ミヅ‥

タイの伝統正月である陽暦4月中旬に行う、互いに水を掛け合う行事。5月に始まる雨季の稲作に十分な降雨を願う意味がある。ミャンマー(ビルマ)やラオスにも同様の祭がある。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかけむこ【水掛聟】ミヅ‥

狂言。婿と舅しゅうとが日照りに自分の田へ水を引こうと争って喧嘩をはじめる所へ、娘が来て夫に加勢して舅を倒す。水論聟すいろんむこ。

みずかけ‐ろん【水掛け論】ミヅ‥

(ひでりの時、百姓が互いに自分の田へ水を引き込もうとして争うことから)双方が互いに理屈を言い張ってはてしなく争うこと。みずかけあい。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みず‐かげん【水加減】ミヅ‥

水の入れぐあい。

みず‐かさ【水嵩】ミヅ‥

川などの水の分量。水の増減・多少の程度。みかさ。天草本伊曾保物語「山川には―が増して」

みず‐がし【水菓子】ミヅグワ‥

果物のこと。正岡子規、くだもの「くだもの類を東京では―といふ」→菓子

み‐すか・す【見透かす】

〔他五〕

①すかして見る。見とおす。日葡辞書「シロノウチヲミスカス」

②(他人の心の中や将来の成りゆきなどを)見ぬく。あらかじめさとり知る。太平記8「武家の軍立ち、京都の形勢恐るるに足らずと―・してげれば」。「下心を―・される」

みず‐かね【水銀】ミヅ‥

(→)水銀すいぎんのこと。今昔物語集17「―を掘て公に奉る事なむ有ける」。〈本草和名〉

⇒みずかね‐の‐かす【水銀滓】

みずかね‐の‐かす【水銀滓】ミヅ‥

(→)水銀粉はらやに同じ。〈倭名類聚鈔11〉

⇒みず‐かね【水銀】

みずかがみ【水鏡】ミヅ‥

歴史物語。3巻3冊。「大鏡」以前の史実、すなわち神武天皇から仁明天皇まで54代の間の出来事を仮名文で記す。中山忠親の作といわれ、12世紀末の嘉応〜建久の間に成立し、後に増補されたと見られる。「扶桑略記」に負うところが多いが、異彩ある仏教的歴史観が特色。

みず‐かき【水掻き・蹼】ミヅ‥

動物の指または趾あしゆびの間にある膜状物。各指または趾の両側の皮膚が延長し、隣のそれと癒合したもの。泳ぐ時に水をかく用をする。カエル・水鳥・カワウソなどに発達。〈倭名類聚鈔18〉

みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】ミヅ‥

神霊の宿る山・森などの周囲に木をめぐらした垣。また広く、神社の周囲の垣。たまがき。いがき。

⇒みずがき‐の【瑞垣の】

みずがき‐の【瑞垣の】ミヅ‥

〔枕〕

(大和の布留の社の瑞垣が古くからあるという意で)「久し」にかかる。万葉集13「―久しき時ゆ恋すれば」

⇒みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】

みずがき‐やま【瑞牆山】ミヅ‥

山梨県北部、関東山地西部の山。標高2230メートル。花崗岩の巨岩が乱立。コブ岩。

瑞牆山

提供:オフィス史朗

みずかがみ【水鏡】ミヅ‥

歴史物語。3巻3冊。「大鏡」以前の史実、すなわち神武天皇から仁明天皇まで54代の間の出来事を仮名文で記す。中山忠親の作といわれ、12世紀末の嘉応〜建久の間に成立し、後に増補されたと見られる。「扶桑略記」に負うところが多いが、異彩ある仏教的歴史観が特色。

みず‐かき【水掻き・蹼】ミヅ‥

動物の指または趾あしゆびの間にある膜状物。各指または趾の両側の皮膚が延長し、隣のそれと癒合したもの。泳ぐ時に水をかく用をする。カエル・水鳥・カワウソなどに発達。〈倭名類聚鈔18〉

みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】ミヅ‥

神霊の宿る山・森などの周囲に木をめぐらした垣。また広く、神社の周囲の垣。たまがき。いがき。

⇒みずがき‐の【瑞垣の】

みずがき‐の【瑞垣の】ミヅ‥

〔枕〕

(大和の布留の社の瑞垣が古くからあるという意で)「久し」にかかる。万葉集13「―久しき時ゆ恋すれば」

⇒みず‐がき【瑞垣・瑞籬・水垣】

みずがき‐やま【瑞牆山】ミヅ‥

山梨県北部、関東山地西部の山。標高2230メートル。花崗岩の巨岩が乱立。コブ岩。

瑞牆山

提供:オフィス史朗

みず‐かぎょう【水稼業】ミヅ‥ゲフ

(→)水商売に同じ。

みず‐かけ【水掛け】ミヅ‥

①水を掛けること。

②水祝みずいわい。

③地引網漁の際、網の中の魚を公然と盗み取る習慣を防ぐために、長柄の杓で水を掛けること。また、その役の人。

⇒みずかけ‐ぐさ【水掛草】

⇒みずかけ‐まつり【水掛け祭】

⇒みずかけ‐ろん【水掛け論】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みず‐かけあい【水掛合い】ミヅ‥アヒ

①互いに水をかけあう遊び。

②(→)「水掛け論」に同じ。狂言、胸突「兎角ここで―のやうにいふとは如何な」

みずかけ‐ぐさ【水掛草】ミヅ‥

(→)ミソハギの別称。〈[季]秋〉

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

みずかけ‐まつり【水掛け祭】ミヅ‥

タイの伝統正月である陽暦4月中旬に行う、互いに水を掛け合う行事。5月に始まる雨季の稲作に十分な降雨を願う意味がある。ミャンマー(ビルマ)やラオスにも同様の祭がある。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかけむこ【水掛聟】ミヅ‥

狂言。婿と舅しゅうとが日照りに自分の田へ水を引こうと争って喧嘩をはじめる所へ、娘が来て夫に加勢して舅を倒す。水論聟すいろんむこ。

みずかけ‐ろん【水掛け論】ミヅ‥

(ひでりの時、百姓が互いに自分の田へ水を引き込もうとして争うことから)双方が互いに理屈を言い張ってはてしなく争うこと。みずかけあい。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みず‐かげん【水加減】ミヅ‥

水の入れぐあい。

みず‐かさ【水嵩】ミヅ‥

川などの水の分量。水の増減・多少の程度。みかさ。天草本伊曾保物語「山川には―が増して」

みず‐がし【水菓子】ミヅグワ‥

果物のこと。正岡子規、くだもの「くだもの類を東京では―といふ」→菓子

み‐すか・す【見透かす】

〔他五〕

①すかして見る。見とおす。日葡辞書「シロノウチヲミスカス」

②(他人の心の中や将来の成りゆきなどを)見ぬく。あらかじめさとり知る。太平記8「武家の軍立ち、京都の形勢恐るるに足らずと―・してげれば」。「下心を―・される」

みず‐かね【水銀】ミヅ‥

(→)水銀すいぎんのこと。今昔物語集17「―を掘て公に奉る事なむ有ける」。〈本草和名〉

⇒みずかね‐の‐かす【水銀滓】

みずかね‐の‐かす【水銀滓】ミヅ‥

(→)水銀粉はらやに同じ。〈倭名類聚鈔11〉

⇒みず‐かね【水銀】

みず‐かぎょう【水稼業】ミヅ‥ゲフ

(→)水商売に同じ。

みず‐かけ【水掛け】ミヅ‥

①水を掛けること。

②水祝みずいわい。

③地引網漁の際、網の中の魚を公然と盗み取る習慣を防ぐために、長柄の杓で水を掛けること。また、その役の人。

⇒みずかけ‐ぐさ【水掛草】

⇒みずかけ‐まつり【水掛け祭】

⇒みずかけ‐ろん【水掛け論】

みず‐かげ【水陰】ミヅ‥

水辺。また、水辺の物陰。

⇒みずかげ‐ぐさ【水陰草】

みず‐かげ【水影】ミヅ‥

水にうつる物の影。源氏物語椎本「河ぞひ柳の起き臥し靡く―など」

みず‐かけあい【水掛合い】ミヅ‥アヒ

①互いに水をかけあう遊び。

②(→)「水掛け論」に同じ。狂言、胸突「兎角ここで―のやうにいふとは如何な」

みずかけ‐ぐさ【水掛草】ミヅ‥

(→)ミソハギの別称。〈[季]秋〉

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかげ‐ぐさ【水陰草】ミヅ‥

水辺に生える草。また、水辺の物陰の草。万葉集10「あまのがは―の秋風に靡くを見れば時は来にけり」

⇒みず‐かげ【水陰】

みずかけ‐まつり【水掛け祭】ミヅ‥

タイの伝統正月である陽暦4月中旬に行う、互いに水を掛け合う行事。5月に始まる雨季の稲作に十分な降雨を願う意味がある。ミャンマー(ビルマ)やラオスにも同様の祭がある。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みずかけむこ【水掛聟】ミヅ‥

狂言。婿と舅しゅうとが日照りに自分の田へ水を引こうと争って喧嘩をはじめる所へ、娘が来て夫に加勢して舅を倒す。水論聟すいろんむこ。

みずかけ‐ろん【水掛け論】ミヅ‥

(ひでりの時、百姓が互いに自分の田へ水を引き込もうとして争うことから)双方が互いに理屈を言い張ってはてしなく争うこと。みずかけあい。

⇒みず‐かけ【水掛け】

みず‐かげん【水加減】ミヅ‥

水の入れぐあい。

みず‐かさ【水嵩】ミヅ‥

川などの水の分量。水の増減・多少の程度。みかさ。天草本伊曾保物語「山川には―が増して」

みず‐がし【水菓子】ミヅグワ‥

果物のこと。正岡子規、くだもの「くだもの類を東京では―といふ」→菓子

み‐すか・す【見透かす】

〔他五〕

①すかして見る。見とおす。日葡辞書「シロノウチヲミスカス」

②(他人の心の中や将来の成りゆきなどを)見ぬく。あらかじめさとり知る。太平記8「武家の軍立ち、京都の形勢恐るるに足らずと―・してげれば」。「下心を―・される」

みず‐かね【水銀】ミヅ‥

(→)水銀すいぎんのこと。今昔物語集17「―を掘て公に奉る事なむ有ける」。〈本草和名〉

⇒みずかね‐の‐かす【水銀滓】

みずかね‐の‐かす【水銀滓】ミヅ‥

(→)水銀粉はらやに同じ。〈倭名類聚鈔11〉

⇒みず‐かね【水銀】

広辞苑 ページ 18806 での【○水が合わない】単語。