複数辞典一括検索+![]()

![]()

○梁の塵を動かすうつばりのちりをうごかす🔗⭐🔉

○梁の塵を動かすうつばりのちりをうごかす

「梁塵りょうじんを動かす」に同じ。「梁の塵も落ちる」とも。→梁塵(成句)

⇒うつばり【梁】

うつ‐びょう【鬱病】‥ビヤウ

気分障害の一型。抑鬱気分・悲哀・絶望感・不安・焦燥・苦悶感などがあり、体調がすぐれず、精神活動が抑制され、しばしば自殺企図・心気妄想を抱くなどの症状を呈する精神の病気。原因不明。双極性障害(躁鬱病)の鬱病相の形をとるもの、周期性ないし単相性鬱病の型のものなどがある。

うつぶき【俯き】

(→)「うつむき」に同じ。古今和歌集六帖3「ねぶれども袖ひづ川の―に」

うつぶ・く【俯く】

〔自四・他下二〕

「うつむく」に同じ。

うつぶけ【俯け】

(→)「うつむけ」に同じ。

うつぶし【俯し】

うつぶすこと。うつむき。竹取物語「物に酔ひたる心地して―にふせり」

⇒うつぶし‐め【俯し目】

うつ‐ぶし【空五倍子・空柴】

(中が空からであるからいう)(→)「ふし(付子)」に同じ。

⇒うつぶし‐いろ【空五倍子色・空柴色】

⇒うつぶし‐ぞめ【空五倍子染】

うつぶし‐いろ【空五倍子色・空柴色】

五倍子ふしで染めた薄黒い色。喪服に用いる。にびいろ。

Munsell color system: 9YR5.5/2.5

⇒うつ‐ぶし【空五倍子・空柴】

うつぶし‐ぞめ【空五倍子染】

うつぶし色に染めること。古今和歌集雑体「―の麻のきぬなり」

⇒うつ‐ぶし【空五倍子・空柴】

うつぶし‐め【俯し目】

視線を下の方に向けた様子。下むきかげん。ふしめ。今鏡「大殿は…色もかはつて、―になり給ひけるほどに」

⇒うつぶし【俯し】

うつぶ・す【俯す・うつ伏す】

[一]〔自五〕

下向きに伏す。うっぷす。源氏物語若紫「伏し目になりて―・したるに」。「床に―・す」

[二]〔他下二〕

⇒うつぶせる(下一)

うつぶせ【俯せ・うつ伏せ】

顔などを下に向けること。また、その状態。うつむけ。古事談1「餅入れたる折櫃おりびつを―に置きたれば」。「ベッドに―になる」

うつぶ・せる【俯せる・うつ伏せる】

〔他下一〕[文]うつぶ・す(下二)

顔や物の表面(上に向くべきもの)を下に向ける。「体を地面に―・せる」「コップを―・せる」

うっ‐ぷん【鬱憤】

心に積もる怒り。抑えに抑えたうらみ。平家物語7「―を含めるをりふしなれば」。「―を晴らす」

うっ‐ぺい【鬱閉】

森林で、樹木の枝や葉の茂っている部分が相接し、隙間のなくなった状態。

うつほ【空】

(ウツホラ(空洞)の約という)

⇒うつお

うつぼ【空】

⇒うつお。

⇒うつぼ‐ぶね【空舟】

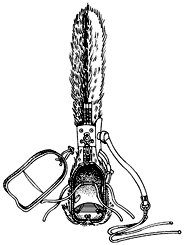

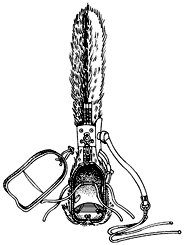

うつぼ【靫・空穂】

(「靱」と書くのは誤用)矢を盛って腰に背負う用具。中空の籠かごで、時に毛皮をつけて(後世は張子で漆塗のものもある)矢が雨に濡れるのを防ぐ。うつお。羽壺。寀(ウツホの合字)。曾我物語1「―をもとかず」

靫

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

うつぼ【鱓】

ウツボ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。太いウナギ型で美しい斑紋がある。口は大きく、歯は強大。沿岸の岩の間にすみ、性質は凶暴ではげしく噛みつく。食用および水産皮革の原料。

ウツボ

提供:東京動物園協会

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

うつぼ【鱓】

ウツボ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。太いウナギ型で美しい斑紋がある。口は大きく、歯は強大。沿岸の岩の間にすみ、性質は凶暴ではげしく噛みつく。食用および水産皮革の原料。

ウツボ

提供:東京動物園協会

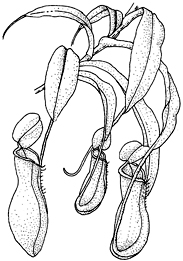

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼざる【靱猿】

①狂言。狩に出た大名が猿曳さるひきに会い、猿の皮をうつぼにするから譲れとおどすが、猿の不憫さに心動き許すので、猿曳は礼に猿を舞わす。

②歌舞伎舞踊劇。常磐津。本名題「花舞台霞の猿曳」。1838年(天保9)中村重助作詞、5世岸沢式佐作曲。1を歌舞伎化。大名は女大名三芳野に、太郎冠者は奴橘平に代わる。

③長唄。1869年(明治2)頃、2世杵屋勝三郎作曲。2の長唄化。他に、地歌、錦琵琶にも。

うつ‐ぼつ【鬱勃】

①雲などの盛んに起こるさま。また、草木が盛んに茂るさま。

②胸中に満ちた意気が、まさに外にあふれようとするさま。「―たる闘志」

うつぼ‐の‐み【空穂の実】

靫の中に入れる征矢そや。近世は7本・9本・11本差す。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぶね【空舟】

⇒うつおぶね

⇒うつぼ【空】

うつほものがたり【宇津保物語】

(俊蔭としかげの巻に、木の空洞うつおのことが出ることからつけた名)平安中期の物語。20巻。作者未詳。10世紀後半の成立か。俊蔭の孫仲忠を初め多くの人々のあこがれの的であった貴宮あてみやは遂に東宮妃となり、やがて皇位をめぐって源藤両家の勢力争いとなるが、仲忠は祖父伝来の琴きんを娘に伝えてその才を発揮する。うつおものがたり。うつぼものがたり。

→文献資料[宇津保物語]

うつむき【俯き】

うつむくこと。「―加減に歩く」

⇒うつむき‐ざま【俯き様】

うつむき‐ざま【俯き様】

①うつむいたさま。

②うつむいた、その時。うつむいた拍子ひょうし。

⇒うつむき【俯き】

うつむ・く【俯く】

[一]〔自五〕

頭を垂れる。顔を下に向ける。「恥しげに―・く」「―・いたまま黙っている」

[二]〔他下二〕

⇒うつむける(下一)

うつむけ【俯け】

うつむけること。顔を下へ向けること。「―に寝かせる」

⇒俯けにする

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼざる【靱猿】

①狂言。狩に出た大名が猿曳さるひきに会い、猿の皮をうつぼにするから譲れとおどすが、猿の不憫さに心動き許すので、猿曳は礼に猿を舞わす。

②歌舞伎舞踊劇。常磐津。本名題「花舞台霞の猿曳」。1838年(天保9)中村重助作詞、5世岸沢式佐作曲。1を歌舞伎化。大名は女大名三芳野に、太郎冠者は奴橘平に代わる。

③長唄。1869年(明治2)頃、2世杵屋勝三郎作曲。2の長唄化。他に、地歌、錦琵琶にも。

うつ‐ぼつ【鬱勃】

①雲などの盛んに起こるさま。また、草木が盛んに茂るさま。

②胸中に満ちた意気が、まさに外にあふれようとするさま。「―たる闘志」

うつぼ‐の‐み【空穂の実】

靫の中に入れる征矢そや。近世は7本・9本・11本差す。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぶね【空舟】

⇒うつおぶね

⇒うつぼ【空】

うつほものがたり【宇津保物語】

(俊蔭としかげの巻に、木の空洞うつおのことが出ることからつけた名)平安中期の物語。20巻。作者未詳。10世紀後半の成立か。俊蔭の孫仲忠を初め多くの人々のあこがれの的であった貴宮あてみやは遂に東宮妃となり、やがて皇位をめぐって源藤両家の勢力争いとなるが、仲忠は祖父伝来の琴きんを娘に伝えてその才を発揮する。うつおものがたり。うつぼものがたり。

→文献資料[宇津保物語]

うつむき【俯き】

うつむくこと。「―加減に歩く」

⇒うつむき‐ざま【俯き様】

うつむき‐ざま【俯き様】

①うつむいたさま。

②うつむいた、その時。うつむいた拍子ひょうし。

⇒うつむき【俯き】

うつむ・く【俯く】

[一]〔自五〕

頭を垂れる。顔を下に向ける。「恥しげに―・く」「―・いたまま黙っている」

[二]〔他下二〕

⇒うつむける(下一)

うつむけ【俯け】

うつむけること。顔を下へ向けること。「―に寝かせる」

⇒俯けにする

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

うつぼ【鱓】

ウツボ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。太いウナギ型で美しい斑紋がある。口は大きく、歯は強大。沿岸の岩の間にすみ、性質は凶暴ではげしく噛みつく。食用および水産皮革の原料。

ウツボ

提供:東京動物園協会

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

うつぼ【鱓】

ウツボ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。太いウナギ型で美しい斑紋がある。口は大きく、歯は強大。沿岸の岩の間にすみ、性質は凶暴ではげしく噛みつく。食用および水産皮革の原料。

ウツボ

提供:東京動物園協会

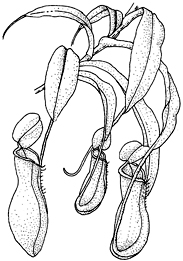

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼざる【靱猿】

①狂言。狩に出た大名が猿曳さるひきに会い、猿の皮をうつぼにするから譲れとおどすが、猿の不憫さに心動き許すので、猿曳は礼に猿を舞わす。

②歌舞伎舞踊劇。常磐津。本名題「花舞台霞の猿曳」。1838年(天保9)中村重助作詞、5世岸沢式佐作曲。1を歌舞伎化。大名は女大名三芳野に、太郎冠者は奴橘平に代わる。

③長唄。1869年(明治2)頃、2世杵屋勝三郎作曲。2の長唄化。他に、地歌、錦琵琶にも。

うつ‐ぼつ【鬱勃】

①雲などの盛んに起こるさま。また、草木が盛んに茂るさま。

②胸中に満ちた意気が、まさに外にあふれようとするさま。「―たる闘志」

うつぼ‐の‐み【空穂の実】

靫の中に入れる征矢そや。近世は7本・9本・11本差す。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぶね【空舟】

⇒うつおぶね

⇒うつぼ【空】

うつほものがたり【宇津保物語】

(俊蔭としかげの巻に、木の空洞うつおのことが出ることからつけた名)平安中期の物語。20巻。作者未詳。10世紀後半の成立か。俊蔭の孫仲忠を初め多くの人々のあこがれの的であった貴宮あてみやは遂に東宮妃となり、やがて皇位をめぐって源藤両家の勢力争いとなるが、仲忠は祖父伝来の琴きんを娘に伝えてその才を発揮する。うつおものがたり。うつぼものがたり。

→文献資料[宇津保物語]

うつむき【俯き】

うつむくこと。「―加減に歩く」

⇒うつむき‐ざま【俯き様】

うつむき‐ざま【俯き様】

①うつむいたさま。

②うつむいた、その時。うつむいた拍子ひょうし。

⇒うつむき【俯き】

うつむ・く【俯く】

[一]〔自五〕

頭を垂れる。顔を下に向ける。「恥しげに―・く」「―・いたまま黙っている」

[二]〔他下二〕

⇒うつむける(下一)

うつむけ【俯け】

うつむけること。顔を下へ向けること。「―に寝かせる」

⇒俯けにする

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼざる【靱猿】

①狂言。狩に出た大名が猿曳さるひきに会い、猿の皮をうつぼにするから譲れとおどすが、猿の不憫さに心動き許すので、猿曳は礼に猿を舞わす。

②歌舞伎舞踊劇。常磐津。本名題「花舞台霞の猿曳」。1838年(天保9)中村重助作詞、5世岸沢式佐作曲。1を歌舞伎化。大名は女大名三芳野に、太郎冠者は奴橘平に代わる。

③長唄。1869年(明治2)頃、2世杵屋勝三郎作曲。2の長唄化。他に、地歌、錦琵琶にも。

うつ‐ぼつ【鬱勃】

①雲などの盛んに起こるさま。また、草木が盛んに茂るさま。

②胸中に満ちた意気が、まさに外にあふれようとするさま。「―たる闘志」

うつぼ‐の‐み【空穂の実】

靫の中に入れる征矢そや。近世は7本・9本・11本差す。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぶね【空舟】

⇒うつおぶね

⇒うつぼ【空】

うつほものがたり【宇津保物語】

(俊蔭としかげの巻に、木の空洞うつおのことが出ることからつけた名)平安中期の物語。20巻。作者未詳。10世紀後半の成立か。俊蔭の孫仲忠を初め多くの人々のあこがれの的であった貴宮あてみやは遂に東宮妃となり、やがて皇位をめぐって源藤両家の勢力争いとなるが、仲忠は祖父伝来の琴きんを娘に伝えてその才を発揮する。うつおものがたり。うつぼものがたり。

→文献資料[宇津保物語]

うつむき【俯き】

うつむくこと。「―加減に歩く」

⇒うつむき‐ざま【俯き様】

うつむき‐ざま【俯き様】

①うつむいたさま。

②うつむいた、その時。うつむいた拍子ひょうし。

⇒うつむき【俯き】

うつむ・く【俯く】

[一]〔自五〕

頭を垂れる。顔を下に向ける。「恥しげに―・く」「―・いたまま黙っている」

[二]〔他下二〕

⇒うつむける(下一)

うつむけ【俯け】

うつむけること。顔を下へ向けること。「―に寝かせる」

⇒俯けにする

広辞苑 ページ 1882 での【○梁の塵を動かす】単語。