複数辞典一括検索+![]()

![]()

○山から里へやまからさとへ🔗⭐🔉

○山から里へやまからさとへ

(「山」は寺の意。普通は里の檀家が寺へ物を贈る)物事があべこべであることのたとえ。寺から里へ。

⇒やま【山】

やま‐がらす【山烏】

①山にすむ烏。

②ハシブトガラスの別称。

③ミヤマガラスの別称。

④色の黒い人をあざけっていう語。

やまがら‐りこん【山雀利根】

(山雀が、おみくじを引く芸しかできないとして)一つのことは分かっているが、それを一般に応用できないこと。また、その人。小才を侮あなどっていう。

⇒やま‐がら【山雀】

やま‐がり【山狩】

①山で鳥獣を狩ること。

②犯罪者などが山へ逃げこんだのを大勢で捜索すること。

やまが‐りゅう【山鹿流】‥リウ

兵学の一派。北条流を学んだ山鹿素行が独立してからのもの。「―の陣太鼓」

⇒やまが【山鹿】

やま‐かわ【山川】‥カハ

①山と川。

②山の神と川の神。山の精と川の精。万葉集1「―もよりて仕ふる神の御代かも」

③山川酒の略。

⇒やまかわ‐ざけ【山川酒】

やまかわ【山川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒やまかわ‐きくえ【山川菊栄】

⇒やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】

⇒やまかわ‐ひとし【山川均】

やま‐がわ【山川】‥ガハ

山中を流れる川。山から流れる川。万葉集10「雨ふればたぎつ―岩に触れ」

やま‐がわ【山側】‥ガハ

山に沿った方。

やまかわ‐きくえ【山川菊栄】‥カハ‥

女性運動家。東京生れ。女子英学塾卒。山川均と結婚、伊藤野枝らと赤瀾せきらん会を結成し、女性解放運動で活躍。第二次大戦後、日本社会党に属し、新設の労働省婦人少年局長となる。(1890〜1980)

山川菊栄

提供:岩波書店

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ

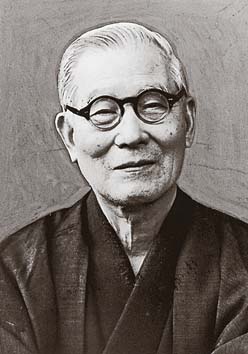

物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥

白酒の異称。山川白酒。

⇒やま‐かわ【山川】

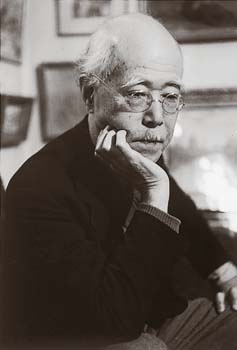

やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥

社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)

山川均

撮影:田村 茂

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ

物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥

白酒の異称。山川白酒。

⇒やま‐かわ【山川】

やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥

社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)

山川均

撮影:田村 茂

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

⇒やまかわ【山川】

やま‐かん【山勘】

①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。

②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」

やま‐かんむり【山冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。

や‐まき【八巻】

八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」

やまき【山木】

姓氏の一つ。

⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】

やま‐き【山気】

(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」

やま‐ぎ【山木】

山に生えている木。

やまき‐かねたか【山木兼隆】

平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)

⇒やまき【山木】

やま‐ぎし【山岸】

山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」

やま‐きず【山傷・山疵】

石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。

やま‐ぎり【山桐】

〔植〕

①アブラギリの別称。〈[季]夏〉

②ハリギリの別称。

③サワグルミの別称。

やま‐ぎり【山霧】

山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」

やまぎわ【山極】‥ギハ

姓氏の一つ。

⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】

やま‐ぎわ【山際】‥ギハ

山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」

やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ

病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)

⇒やまぎわ【山極】

やま‐きん【山金】

鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金

やま‐くさ【山草】

①山に生えている草。

②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」

やま‐くじ【山公事】

山林または鉱山に関する訴訟。

やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ

猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉

やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ

急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。

やま‐ぐち【山口】

①山への入り口。

②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。

③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」

⇒やまぐち‐さい【山口祭】

やまぐち【山口】

①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。

→男なら

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。

⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】

やまぐち【山口】

姓氏の一つ。

⇒やまぐち‐かおる【山口薫】

⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】

⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】

⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】

⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】

⇒やまぐち‐たけお【山口長男】

⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

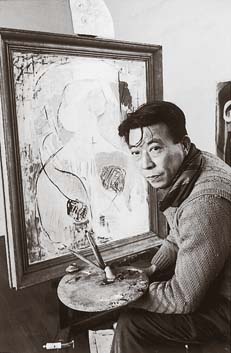

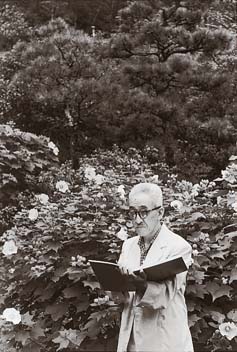

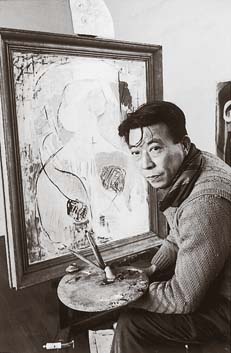

やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル

洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)

山口薫

撮影:田沼武能

⇒やまかわ【山川】

やま‐かん【山勘】

①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。

②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」

やま‐かんむり【山冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。

や‐まき【八巻】

八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」

やまき【山木】

姓氏の一つ。

⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】

やま‐き【山気】

(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」

やま‐ぎ【山木】

山に生えている木。

やまき‐かねたか【山木兼隆】

平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)

⇒やまき【山木】

やま‐ぎし【山岸】

山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」

やま‐きず【山傷・山疵】

石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。

やま‐ぎり【山桐】

〔植〕

①アブラギリの別称。〈[季]夏〉

②ハリギリの別称。

③サワグルミの別称。

やま‐ぎり【山霧】

山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」

やまぎわ【山極】‥ギハ

姓氏の一つ。

⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】

やま‐ぎわ【山際】‥ギハ

山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」

やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ

病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)

⇒やまぎわ【山極】

やま‐きん【山金】

鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金

やま‐くさ【山草】

①山に生えている草。

②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」

やま‐くじ【山公事】

山林または鉱山に関する訴訟。

やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ

猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉

やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ

急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。

やま‐ぐち【山口】

①山への入り口。

②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。

③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」

⇒やまぐち‐さい【山口祭】

やまぐち【山口】

①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。

→男なら

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。

⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】

やまぐち【山口】

姓氏の一つ。

⇒やまぐち‐かおる【山口薫】

⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】

⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】

⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】

⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】

⇒やまぐち‐たけお【山口長男】

⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル

洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)

山口薫

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

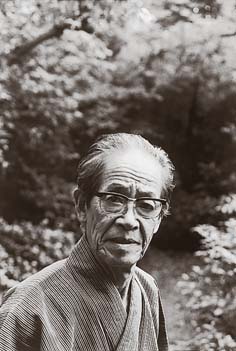

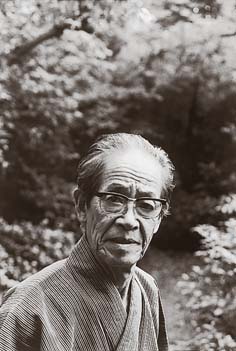

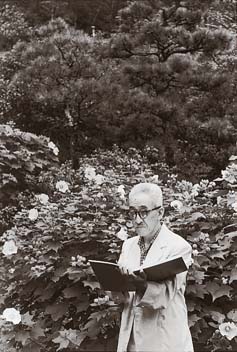

やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ

日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)

山口華楊

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ

日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)

山口華楊

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐さい【山口祭】

伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。

⇒やま‐ぐち【山口】

やまぐち‐せいし【山口誓子】

俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)

山口誓子

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐さい【山口祭】

伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。

⇒やま‐ぐち【山口】

やまぐち‐せいし【山口誓子】

俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)

山口誓子

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

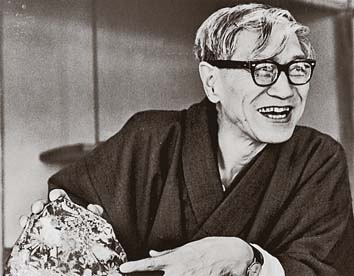

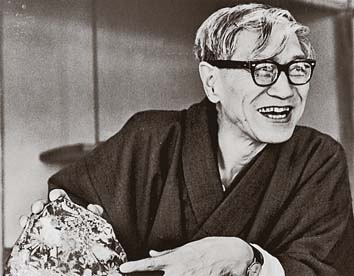

やまぐち‐せいそん【山口青邨】

俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)

山口青邨

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐せいそん【山口青邨】

俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)

山口青邨

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ

江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐だいがく【山口大学】

国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ

画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】

狭山湖の別名。

やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ

語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。

やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)

山口蓬春

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ

江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐だいがく【山口大学】

国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ

画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】

狭山湖の別名。

やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ

語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。

やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)

山口蓬春

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やま‐くどき【山口説】

江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」

やま‐ぐに【山国】

山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」

やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ

大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。

やま‐ぐま【山隈】

山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。

やま‐ぐも【山雲】

山にたちこめている雲。山に起こる雲。

やま‐ぐり【山栗】

山地に自生する栗。〈[季]秋〉

やま‐ぐるま【山車】

ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。

やま‐ぐわ【山桑】‥グハ

①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。

②ヤマボウシの別称。

やま‐け【山気】

⇒やまき

やま‐げた【山下駄】

杉などで作った粗末な下駄。

やま‐げら【山啄木鳥】

キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。

やま‐こ【山子】

①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉

②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。

やま‐ご【山子】

木樵きこりなど山仕事をする者の総称。

やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ

クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。

やま‐ごえ【山肥】

緑肥りょくひのこと。

やま‐ごえ【山越え】

①山を越えること。また、その所。山越し。

②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。

⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。

⇒やま‐ごえ【山越え】

やま‐こかし【山こかし】

①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」

②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。

やま‐ごけ【山苔】

細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。

やま‐ごころ【山心】

①(→)「のごころ」に同じ。

②山気やまき。

やま‐ごし【山越し】

①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。

②山を越したむこう側。山のむこう。

やま‐ごと【山事】

投機的または冒険的な事業。

やま‐ことば【山言葉・山詞】

猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。

やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ

①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。

ヤマゴボウ

提供:OPO

⇒やまぐち【山口】

やま‐くどき【山口説】

江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」

やま‐ぐに【山国】

山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」

やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ

大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。

やま‐ぐま【山隈】

山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。

やま‐ぐも【山雲】

山にたちこめている雲。山に起こる雲。

やま‐ぐり【山栗】

山地に自生する栗。〈[季]秋〉

やま‐ぐるま【山車】

ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。

やま‐ぐわ【山桑】‥グハ

①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。

②ヤマボウシの別称。

やま‐け【山気】

⇒やまき

やま‐げた【山下駄】

杉などで作った粗末な下駄。

やま‐げら【山啄木鳥】

キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。

やま‐こ【山子】

①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉

②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。

やま‐ご【山子】

木樵きこりなど山仕事をする者の総称。

やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ

クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。

やま‐ごえ【山肥】

緑肥りょくひのこと。

やま‐ごえ【山越え】

①山を越えること。また、その所。山越し。

②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。

⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。

⇒やま‐ごえ【山越え】

やま‐こかし【山こかし】

①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」

②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。

やま‐ごけ【山苔】

細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。

やま‐ごころ【山心】

①(→)「のごころ」に同じ。

②山気やまき。

やま‐ごし【山越し】

①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。

②山を越したむこう側。山のむこう。

やま‐ごと【山事】

投機的または冒険的な事業。

やま‐ことば【山言葉・山詞】

猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。

やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ

①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。

ヤマゴボウ

提供:OPO

②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉

やま‐ごもり【山籠り】

山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」

やま‐ごや【山小屋】

登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。

やまごろ‐いんもち【山五郎家持】

作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。

やま‐さか【山坂】

①山と坂。

②(ヤマザカとも)山の中にある坂。

やま‐さか【山険】

山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」

やまざき【山崎】

京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。

⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】

やまざき【山崎】

(ヤマサキとも)姓氏の一つ。

⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】

⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】

⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】

やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ

(→)垂加神道に同じ。

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)

⇒やまざき【山崎】

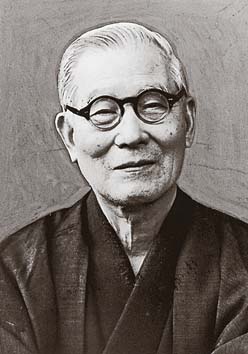

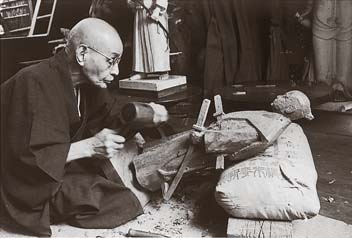

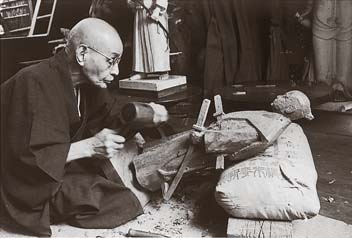

やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥

木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)

山崎朝雲

撮影:田沼武能

②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉

やま‐ごもり【山籠り】

山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」

やま‐ごや【山小屋】

登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。

やまごろ‐いんもち【山五郎家持】

作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。

やま‐さか【山坂】

①山と坂。

②(ヤマザカとも)山の中にある坂。

やま‐さか【山険】

山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」

やまざき【山崎】

京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。

⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】

やまざき【山崎】

(ヤマサキとも)姓氏の一つ。

⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】

⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】

⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】

やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ

(→)垂加神道に同じ。

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥

木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)

山崎朝雲

撮影:田沼武能

⇒やまざき【山崎】

やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥

地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ

1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。

⇒やまざき【山崎】

やま‐ざくら【山桜】

①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。

②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉

ヤマザクラ

撮影:関戸 勇

⇒やまざき【山崎】

やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥

地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ

1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。

⇒やまざき【山崎】

やま‐ざくら【山桜】

①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。

②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉

ヤマザクラ

撮影:関戸 勇

⇒やまざくら‐ど【山桜戸】

やまざくら‐ど【山桜戸】

①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」

②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」

⇒やま‐ざくら【山桜】

やま‐さち【山幸】

①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」

②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。

③「海幸山幸」参照。

やま‐さつ【山猟師】

(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」

やま‐ざと【山里】

①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」

②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」

⇒やまざと‐びと【山里人】

⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】

やまざと‐びと【山里人】

山里に住む人。やまびと。

⇒やま‐ざと【山里】

やまざと・ぶ【山里ぶ】

〔自上二〕

山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」

⇒やま‐ざと【山里】

やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ

山にある野生のサネカズラ。

やま‐さ・ぶ【山さぶ】

〔自上二〕

山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」

やま‐ざる【山猿】

①山にすむ猿。

②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。

やま‐さわ【山沢】‥サハ

①山と沢。また、山間の沢。

②多いこと。たくさん。さわやま。

⇒やまさわ‐びと【山沢人】

やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥

山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」

⇒やま‐さわ【山沢】

やま‐さん【山様】

江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。

やまし【知母】

⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉

やま‐し【山師】

①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。

②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。

⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】

やま‐じ【山路】‥ヂ

山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」

やまじ【山路】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】

やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥

ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)

⇒やまじ【山路】

やまし・い【疾しい・疚しい】

〔形〕[文]やま・し(シク)

(「病む」の形容詞化)

①病気の感じである。気分がすぐれない。

②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。

③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」

やま‐じお【山塩】‥ジホ

山からとる塩。岩塩がんえん。

やまじ‐かぜ【やまじ風】

愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。

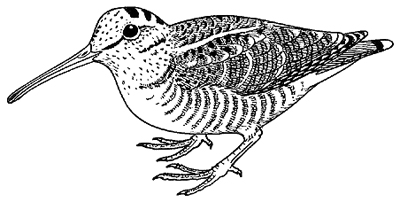

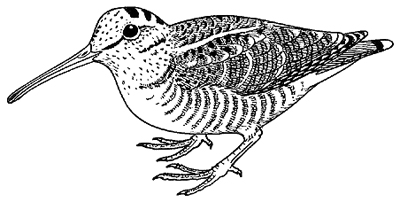

やま‐しぎ【山鷸・山鴫】

シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉

やましぎ

⇒やまざくら‐ど【山桜戸】

やまざくら‐ど【山桜戸】

①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」

②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」

⇒やま‐ざくら【山桜】

やま‐さち【山幸】

①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」

②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。

③「海幸山幸」参照。

やま‐さつ【山猟師】

(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」

やま‐ざと【山里】

①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」

②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」

⇒やまざと‐びと【山里人】

⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】

やまざと‐びと【山里人】

山里に住む人。やまびと。

⇒やま‐ざと【山里】

やまざと・ぶ【山里ぶ】

〔自上二〕

山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」

⇒やま‐ざと【山里】

やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ

山にある野生のサネカズラ。

やま‐さ・ぶ【山さぶ】

〔自上二〕

山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」

やま‐ざる【山猿】

①山にすむ猿。

②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。

やま‐さわ【山沢】‥サハ

①山と沢。また、山間の沢。

②多いこと。たくさん。さわやま。

⇒やまさわ‐びと【山沢人】

やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥

山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」

⇒やま‐さわ【山沢】

やま‐さん【山様】

江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。

やまし【知母】

⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉

やま‐し【山師】

①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。

②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。

⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】

やま‐じ【山路】‥ヂ

山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」

やまじ【山路】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】

やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥

ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)

⇒やまじ【山路】

やまし・い【疾しい・疚しい】

〔形〕[文]やま・し(シク)

(「病む」の形容詞化)

①病気の感じである。気分がすぐれない。

②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。

③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」

やま‐じお【山塩】‥ジホ

山からとる塩。岩塩がんえん。

やまじ‐かぜ【やまじ風】

愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。

やま‐しぎ【山鷸・山鴫】

シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉

やましぎ

ヤマシギ

提供:OPO

ヤマシギ

提供:OPO

やま‐しごと【山仕事】

①山でする仕事。

②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。

やま‐しず【山賤】‥シヅ

(→)「やまがつ」に同じ。

やま‐じそ【山紫蘇】

シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。

やま‐した【山下】

山のした。山のふもと。山もと。

⇒やました‐かげ【山下陰】

⇒やました‐かぜ【山下風】

⇒やました‐つゆ【山下露】

⇒やました‐の【山下の】

⇒やました‐みず【山下水】

やました【山下】

姓氏の一つ。

⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】

やました‐かげ【山下陰】

山の麓の陰となる所。

⇒やま‐した【山下】

やました‐かぜ【山下風】

山から吹きおろす風。山おろし。

⇒やま‐した【山下】

やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)

山下新太郎

撮影:田沼武能

やま‐しごと【山仕事】

①山でする仕事。

②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。

やま‐しず【山賤】‥シヅ

(→)「やまがつ」に同じ。

やま‐じそ【山紫蘇】

シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。

やま‐した【山下】

山のした。山のふもと。山もと。

⇒やました‐かげ【山下陰】

⇒やました‐かぜ【山下風】

⇒やました‐つゆ【山下露】

⇒やました‐の【山下の】

⇒やました‐みず【山下水】

やました【山下】

姓氏の一つ。

⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】

やました‐かげ【山下陰】

山の麓の陰となる所。

⇒やま‐した【山下】

やました‐かぜ【山下風】

山から吹きおろす風。山おろし。

⇒やま‐した【山下】

やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)

山下新太郎

撮影:田沼武能

⇒やました【山下】

やました‐つゆ【山下露】

山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。

⇒やま‐した【山下】

やました‐の【山下の】

山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」

⇒やま‐した【山下】

やました‐みず【山下水】‥ミヅ

山のふもとを流れる水。

⇒やま‐した【山下】

やましな【山科・山階】

京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。

山科 天智天皇陵

撮影:的場 啓

⇒やました【山下】

やました‐つゆ【山下露】

山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。

⇒やま‐した【山下】

やました‐の【山下の】

山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」

⇒やま‐した【山下】

やました‐みず【山下水】‥ミヅ

山のふもとを流れる水。

⇒やま‐した【山下】

やましな【山科・山階】

京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。

山科 天智天皇陵

撮影:的場 啓

▷行政区名は「山科区」と書く。

⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】

⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】

⇒やましな‐でら【山階寺】

⇒やましな‐どうり【山階道理】

⇒やましな‐べついん【山科別院】

やましな【山科】

姓氏の一つ。藤原北家四条流。

⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】

⇒やましな‐りゅう【山科流】

やましな‐かんきょ【山科閑居】

浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ

(→)山科別院に同じ。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐でら【山階寺】

興福寺の旧称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥

(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ときつぐ【山科言継】

戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)

⇒やましな【山科】

やましな‐の‐みや【山階宮】

旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。

やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン

京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐りゅう【山科流】‥リウ

公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流

⇒やましな【山科】

やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン

山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。

⇒やま‐し【山師】

やま‐しば【山柴】

山にある柴。山から採って来た柴。

やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ

(愛知県三河地方で)火葬すること。

やま‐しみず【山清水】‥シミヅ

山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」

やま‐じゃり【山砂利】

河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。

やま‐しゅ【山衆】

(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」

やま‐じるし【山印】

①(→)木印きじるしに同じ。

②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。

やま‐しるべ【山導】

山の案内。また、その人。

やましろ【山城・山背】

旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。

⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

⇒やましろ‐もの【山城物】

やま‐じろ【山城】

山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ

やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥

石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。

やま‐しろぎく【山白菊】

キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。

やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ

聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)

やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。

⇒やましろ【山城・山背】

やましろ‐ばんし【山代半紙】

周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。

やましろ‐もの【山城物】

山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶

⇒やましろ【山城・山背】

やましろや‐じけん【山城屋事件】

1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。

やま・す

〔他サ変〕

打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」

やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ

アノアのこと。

やま‐すが【山菅】

⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」

やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥

山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。

やま‐すげ【山菅】

山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」

⇒やますげ‐うら【山菅占】

⇒やますげ‐がさ【山菅笠】

⇒やますげ‐の【山菅の】

やますげ‐うら【山菅占】

山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐がさ【山菅笠】

山菅で編んだ笠。

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐の【山菅の】

〔枕〕

「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。

⇒やま‐すげ【山菅】

やま‐すそ【山裾】

山のふもと。

やま‐ずみ【山住み】

山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」

やま‐せ【山背】

(山背風の略)

①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。

②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉

⇒やませ‐かぜ【山背風】

やませ【山勢】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】

やませ‐かぜ【山背風】

①(→)山背に同じ。

②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。

⇒やま‐せ【山背】

やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン

(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)

⇒やませ【山勢】

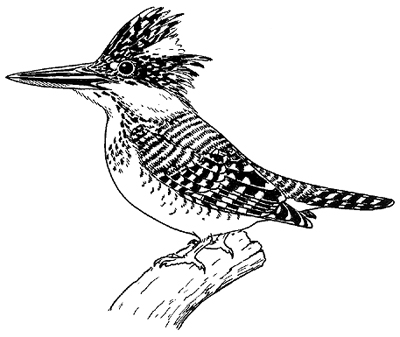

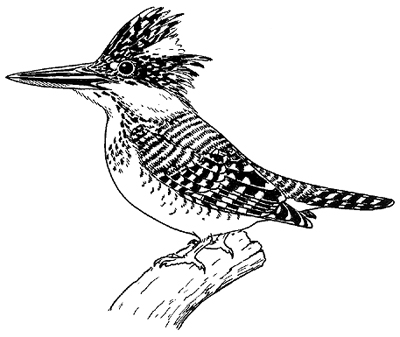

やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】

カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉

やませみ

▷行政区名は「山科区」と書く。

⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】

⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】

⇒やましな‐でら【山階寺】

⇒やましな‐どうり【山階道理】

⇒やましな‐べついん【山科別院】

やましな【山科】

姓氏の一つ。藤原北家四条流。

⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】

⇒やましな‐りゅう【山科流】

やましな‐かんきょ【山科閑居】

浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ

(→)山科別院に同じ。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐でら【山階寺】

興福寺の旧称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥

(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ときつぐ【山科言継】

戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)

⇒やましな【山科】

やましな‐の‐みや【山階宮】

旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。

やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン

京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐りゅう【山科流】‥リウ

公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流

⇒やましな【山科】

やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン

山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。

⇒やま‐し【山師】

やま‐しば【山柴】

山にある柴。山から採って来た柴。

やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ

(愛知県三河地方で)火葬すること。

やま‐しみず【山清水】‥シミヅ

山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」

やま‐じゃり【山砂利】

河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。

やま‐しゅ【山衆】

(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」

やま‐じるし【山印】

①(→)木印きじるしに同じ。

②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。

やま‐しるべ【山導】

山の案内。また、その人。

やましろ【山城・山背】

旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。

⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

⇒やましろ‐もの【山城物】

やま‐じろ【山城】

山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ

やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥

石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。

やま‐しろぎく【山白菊】

キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。

やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ

聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)

やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。

⇒やましろ【山城・山背】

やましろ‐ばんし【山代半紙】

周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。

やましろ‐もの【山城物】

山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶

⇒やましろ【山城・山背】

やましろや‐じけん【山城屋事件】

1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。

やま・す

〔他サ変〕

打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」

やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ

アノアのこと。

やま‐すが【山菅】

⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」

やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥

山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。

やま‐すげ【山菅】

山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」

⇒やますげ‐うら【山菅占】

⇒やますげ‐がさ【山菅笠】

⇒やますげ‐の【山菅の】

やますげ‐うら【山菅占】

山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐がさ【山菅笠】

山菅で編んだ笠。

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐の【山菅の】

〔枕〕

「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。

⇒やま‐すげ【山菅】

やま‐すそ【山裾】

山のふもと。

やま‐ずみ【山住み】

山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」

やま‐せ【山背】

(山背風の略)

①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。

②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉

⇒やませ‐かぜ【山背風】

やませ【山勢】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】

やませ‐かぜ【山背風】

①(→)山背に同じ。

②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。

⇒やま‐せ【山背】

やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン

(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)

⇒やませ【山勢】

やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】

カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉

やませみ

ヤマセミ

提供:OPO

ヤマセミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

やま‐ぜみ【山蝉】

クマゼミの別称。

やま‐ぜり【山芹】

セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。

やま‐せん【山千】

山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千

やま‐そ【山苧】

〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。

やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ

山にそうこと。また、その場所。

やま‐そだち【山育ち】

山に育つこと。また、その人。やまがそだち。

やま‐そわ【山岨】‥ソハ

山のがけ。山のきりぎし。

やま‐だ【山田】

山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」

⇒やまだ‐もり【山田守】

やまだ【山田】

①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。

②⇒うじやまだ(宇治山田)。

⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】

⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】

やまだ【山田】

姓氏の一つ。

⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】

⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】

⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】

⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】

⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】

⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】

⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】

⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】

⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】

⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】

⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】

⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

⇒やまだ‐りゅう【山田流】

やまだ‐あきよし【山田顕義】

軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】‥ヱ‥

江戸中期以降、代々、将軍の刀のためし斬りを本職とし、また死罪執行のとき斬首役をも引き受けた浪人。世に首斬朝右衛門と称。初代は1700年頃の人。

⇒やまだ【山田】

やま‐だい【山台】

歌舞伎の大道具。所作事しょさごとなどの時に音曲の連中が並んで座る、舞台背後の1段高い台。上に緋毛氈ひもうせんを敷く。太夫座。→雛壇ひなだん

やまたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】

「三国志」の魏志倭人伝に記された、2世紀後半から3世紀前半頃の倭わにあった最も強大な国。女王卑弥呼ひみこが支配。魏ぎと交通した。その所在地については、九州地方と畿内地方との両説がある。やばたいこく。

→資料:『魏志倭人伝』

やま‐たか【山高】

①中ほどが山形に高くなっていること。中高。

②山高帽子の略。

⇒やまたか‐ぼうし【山高帽子】

やま‐だか【山高】

江戸時代、山林からの収益を高に見積もったもの。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

やま‐ぜみ【山蝉】

クマゼミの別称。

やま‐ぜり【山芹】

セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。

やま‐せん【山千】

山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千

やま‐そ【山苧】

〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。

やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ

山にそうこと。また、その場所。

やま‐そだち【山育ち】

山に育つこと。また、その人。やまがそだち。

やま‐そわ【山岨】‥ソハ

山のがけ。山のきりぎし。

やま‐だ【山田】

山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」

⇒やまだ‐もり【山田守】

やまだ【山田】

①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。

②⇒うじやまだ(宇治山田)。

⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】

⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】

やまだ【山田】

姓氏の一つ。

⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】

⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】

⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】

⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】

⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】

⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】

⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】

⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】

⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】

⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】

⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】

⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

⇒やまだ‐りゅう【山田流】

やまだ‐あきよし【山田顕義】

軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】‥ヱ‥

江戸中期以降、代々、将軍の刀のためし斬りを本職とし、また死罪執行のとき斬首役をも引き受けた浪人。世に首斬朝右衛門と称。初代は1700年頃の人。

⇒やまだ【山田】

やま‐だい【山台】

歌舞伎の大道具。所作事しょさごとなどの時に音曲の連中が並んで座る、舞台背後の1段高い台。上に緋毛氈ひもうせんを敷く。太夫座。→雛壇ひなだん

やまたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】

「三国志」の魏志倭人伝に記された、2世紀後半から3世紀前半頃の倭わにあった最も強大な国。女王卑弥呼ひみこが支配。魏ぎと交通した。その所在地については、九州地方と畿内地方との両説がある。やばたいこく。

→資料:『魏志倭人伝』

やま‐たか【山高】

①中ほどが山形に高くなっていること。中高。

②山高帽子の略。

⇒やまたか‐ぼうし【山高帽子】

やま‐だか【山高】

江戸時代、山林からの収益を高に見積もったもの。

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ

物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥

白酒の異称。山川白酒。

⇒やま‐かわ【山川】

やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥

社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)

山川均

撮影:田村 茂

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ

物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥

白酒の異称。山川白酒。

⇒やま‐かわ【山川】

やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥

社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)

山川均

撮影:田村 茂

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

⇒やまかわ【山川】

やま‐かん【山勘】

①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。

②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」

やま‐かんむり【山冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。

や‐まき【八巻】

八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」

やまき【山木】

姓氏の一つ。

⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】

やま‐き【山気】

(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」

やま‐ぎ【山木】

山に生えている木。

やまき‐かねたか【山木兼隆】

平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)

⇒やまき【山木】

やま‐ぎし【山岸】

山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」

やま‐きず【山傷・山疵】

石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。

やま‐ぎり【山桐】

〔植〕

①アブラギリの別称。〈[季]夏〉

②ハリギリの別称。

③サワグルミの別称。

やま‐ぎり【山霧】

山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」

やまぎわ【山極】‥ギハ

姓氏の一つ。

⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】

やま‐ぎわ【山際】‥ギハ

山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」

やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ

病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)

⇒やまぎわ【山極】

やま‐きん【山金】

鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金

やま‐くさ【山草】

①山に生えている草。

②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」

やま‐くじ【山公事】

山林または鉱山に関する訴訟。

やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ

猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉

やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ

急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。

やま‐ぐち【山口】

①山への入り口。

②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。

③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」

⇒やまぐち‐さい【山口祭】

やまぐち【山口】

①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。

→男なら

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。

⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】

やまぐち【山口】

姓氏の一つ。

⇒やまぐち‐かおる【山口薫】

⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】

⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】

⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】

⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】

⇒やまぐち‐たけお【山口長男】

⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル

洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)

山口薫

撮影:田沼武能

⇒やまかわ【山川】

やま‐かん【山勘】

①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。

②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」

やま‐かんむり【山冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。

や‐まき【八巻】

八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」

やまき【山木】

姓氏の一つ。

⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】

やま‐き【山気】

(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」

やま‐ぎ【山木】

山に生えている木。

やまき‐かねたか【山木兼隆】

平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)

⇒やまき【山木】

やま‐ぎし【山岸】

山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」

やま‐きず【山傷・山疵】

石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。

やま‐ぎり【山桐】

〔植〕

①アブラギリの別称。〈[季]夏〉

②ハリギリの別称。

③サワグルミの別称。

やま‐ぎり【山霧】

山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」

やまぎわ【山極】‥ギハ

姓氏の一つ。

⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】

やま‐ぎわ【山際】‥ギハ

山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」

やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ

病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)

⇒やまぎわ【山極】

やま‐きん【山金】

鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金

やま‐くさ【山草】

①山に生えている草。

②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」

やま‐くじ【山公事】

山林または鉱山に関する訴訟。

やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ

猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉

やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ

急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。

やま‐ぐち【山口】

①山への入り口。

②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。

③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」

⇒やまぐち‐さい【山口祭】

やまぐち【山口】

①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。

→男なら

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。

⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】

やまぐち【山口】

姓氏の一つ。

⇒やまぐち‐かおる【山口薫】

⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】

⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】

⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】

⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】

⇒やまぐち‐たけお【山口長男】

⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル

洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)

山口薫

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ

日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)

山口華楊

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ

日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)

山口華楊

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐さい【山口祭】

伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。

⇒やま‐ぐち【山口】

やまぐち‐せいし【山口誓子】

俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)

山口誓子

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐さい【山口祭】

伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。

⇒やま‐ぐち【山口】

やまぐち‐せいし【山口誓子】

俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)

山口誓子

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐せいそん【山口青邨】

俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)

山口青邨

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐せいそん【山口青邨】

俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)

山口青邨

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ

江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐だいがく【山口大学】

国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ

画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】

狭山湖の別名。

やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ

語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。

やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)

山口蓬春

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ

江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐だいがく【山口大学】

国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ

画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】

狭山湖の別名。

やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ

語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。

やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)

山口蓬春

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やま‐くどき【山口説】

江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」

やま‐ぐに【山国】

山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」

やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ

大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。

やま‐ぐま【山隈】

山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。

やま‐ぐも【山雲】

山にたちこめている雲。山に起こる雲。

やま‐ぐり【山栗】

山地に自生する栗。〈[季]秋〉

やま‐ぐるま【山車】

ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。

やま‐ぐわ【山桑】‥グハ

①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。

②ヤマボウシの別称。

やま‐け【山気】

⇒やまき

やま‐げた【山下駄】

杉などで作った粗末な下駄。

やま‐げら【山啄木鳥】

キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。

やま‐こ【山子】

①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉

②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。

やま‐ご【山子】

木樵きこりなど山仕事をする者の総称。

やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ

クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。

やま‐ごえ【山肥】

緑肥りょくひのこと。

やま‐ごえ【山越え】

①山を越えること。また、その所。山越し。

②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。

⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。

⇒やま‐ごえ【山越え】

やま‐こかし【山こかし】

①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」

②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。

やま‐ごけ【山苔】

細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。

やま‐ごころ【山心】

①(→)「のごころ」に同じ。

②山気やまき。

やま‐ごし【山越し】

①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。

②山を越したむこう側。山のむこう。

やま‐ごと【山事】

投機的または冒険的な事業。

やま‐ことば【山言葉・山詞】

猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。

やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ

①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。

ヤマゴボウ

提供:OPO

⇒やまぐち【山口】

やま‐くどき【山口説】

江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」

やま‐ぐに【山国】

山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」

やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ

大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。

やま‐ぐま【山隈】

山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。

やま‐ぐも【山雲】

山にたちこめている雲。山に起こる雲。

やま‐ぐり【山栗】

山地に自生する栗。〈[季]秋〉

やま‐ぐるま【山車】

ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。

やま‐ぐわ【山桑】‥グハ

①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。

②ヤマボウシの別称。

やま‐け【山気】

⇒やまき

やま‐げた【山下駄】

杉などで作った粗末な下駄。

やま‐げら【山啄木鳥】

キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。

やま‐こ【山子】

①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉

②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。

やま‐ご【山子】

木樵きこりなど山仕事をする者の総称。

やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ

クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。

やま‐ごえ【山肥】

緑肥りょくひのこと。

やま‐ごえ【山越え】

①山を越えること。また、その所。山越し。

②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。

⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。

⇒やま‐ごえ【山越え】

やま‐こかし【山こかし】

①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」

②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。

やま‐ごけ【山苔】

細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。

やま‐ごころ【山心】

①(→)「のごころ」に同じ。

②山気やまき。

やま‐ごし【山越し】

①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。

②山を越したむこう側。山のむこう。

やま‐ごと【山事】

投機的または冒険的な事業。

やま‐ことば【山言葉・山詞】

猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。

やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ

①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。

ヤマゴボウ

提供:OPO

②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉

やま‐ごもり【山籠り】

山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」

やま‐ごや【山小屋】

登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。

やまごろ‐いんもち【山五郎家持】

作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。

やま‐さか【山坂】

①山と坂。

②(ヤマザカとも)山の中にある坂。

やま‐さか【山険】

山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」

やまざき【山崎】

京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。

⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】

やまざき【山崎】

(ヤマサキとも)姓氏の一つ。

⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】

⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】

⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】

やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ

(→)垂加神道に同じ。

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥

木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)

山崎朝雲

撮影:田沼武能

②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉

やま‐ごもり【山籠り】

山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」

やま‐ごや【山小屋】

登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。

やまごろ‐いんもち【山五郎家持】

作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。

やま‐さか【山坂】

①山と坂。

②(ヤマザカとも)山の中にある坂。

やま‐さか【山険】

山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」

やまざき【山崎】

京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。

⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】

やまざき【山崎】

(ヤマサキとも)姓氏の一つ。

⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】

⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】

⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】

やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ

(→)垂加神道に同じ。

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥

木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)

山崎朝雲

撮影:田沼武能

⇒やまざき【山崎】

やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥

地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ

1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。

⇒やまざき【山崎】

やま‐ざくら【山桜】

①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。

②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉

ヤマザクラ

撮影:関戸 勇

⇒やまざき【山崎】

やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥

地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ

1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。

⇒やまざき【山崎】

やま‐ざくら【山桜】

①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。

②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉

ヤマザクラ

撮影:関戸 勇

⇒やまざくら‐ど【山桜戸】

やまざくら‐ど【山桜戸】

①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」

②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」

⇒やま‐ざくら【山桜】

やま‐さち【山幸】

①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」

②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。

③「海幸山幸」参照。

やま‐さつ【山猟師】

(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」

やま‐ざと【山里】

①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」

②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」

⇒やまざと‐びと【山里人】

⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】

やまざと‐びと【山里人】

山里に住む人。やまびと。

⇒やま‐ざと【山里】

やまざと・ぶ【山里ぶ】

〔自上二〕

山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」

⇒やま‐ざと【山里】

やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ

山にある野生のサネカズラ。

やま‐さ・ぶ【山さぶ】

〔自上二〕

山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」

やま‐ざる【山猿】

①山にすむ猿。

②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。

やま‐さわ【山沢】‥サハ

①山と沢。また、山間の沢。

②多いこと。たくさん。さわやま。

⇒やまさわ‐びと【山沢人】

やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥

山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」

⇒やま‐さわ【山沢】

やま‐さん【山様】

江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。

やまし【知母】

⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉

やま‐し【山師】

①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。

②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。

⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】

やま‐じ【山路】‥ヂ

山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」

やまじ【山路】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】

やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥

ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)

⇒やまじ【山路】

やまし・い【疾しい・疚しい】

〔形〕[文]やま・し(シク)

(「病む」の形容詞化)

①病気の感じである。気分がすぐれない。

②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。

③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」

やま‐じお【山塩】‥ジホ

山からとる塩。岩塩がんえん。

やまじ‐かぜ【やまじ風】

愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。

やま‐しぎ【山鷸・山鴫】

シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉

やましぎ

⇒やまざくら‐ど【山桜戸】

やまざくら‐ど【山桜戸】

①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」

②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」

⇒やま‐ざくら【山桜】

やま‐さち【山幸】

①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」

②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。

③「海幸山幸」参照。

やま‐さつ【山猟師】

(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」

やま‐ざと【山里】

①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」

②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」

⇒やまざと‐びと【山里人】

⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】

やまざと‐びと【山里人】

山里に住む人。やまびと。

⇒やま‐ざと【山里】

やまざと・ぶ【山里ぶ】

〔自上二〕

山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」

⇒やま‐ざと【山里】

やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ

山にある野生のサネカズラ。

やま‐さ・ぶ【山さぶ】

〔自上二〕

山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」

やま‐ざる【山猿】

①山にすむ猿。

②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。

やま‐さわ【山沢】‥サハ

①山と沢。また、山間の沢。

②多いこと。たくさん。さわやま。

⇒やまさわ‐びと【山沢人】

やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥

山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」

⇒やま‐さわ【山沢】

やま‐さん【山様】

江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。

やまし【知母】

⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉

やま‐し【山師】

①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。

②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。

⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】

やま‐じ【山路】‥ヂ

山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」

やまじ【山路】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】

やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥

ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)

⇒やまじ【山路】

やまし・い【疾しい・疚しい】

〔形〕[文]やま・し(シク)

(「病む」の形容詞化)

①病気の感じである。気分がすぐれない。

②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。

③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」

やま‐じお【山塩】‥ジホ

山からとる塩。岩塩がんえん。

やまじ‐かぜ【やまじ風】

愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。

やま‐しぎ【山鷸・山鴫】

シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉

やましぎ

ヤマシギ

提供:OPO

ヤマシギ

提供:OPO

やま‐しごと【山仕事】

①山でする仕事。

②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。

やま‐しず【山賤】‥シヅ

(→)「やまがつ」に同じ。

やま‐じそ【山紫蘇】

シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。

やま‐した【山下】

山のした。山のふもと。山もと。

⇒やました‐かげ【山下陰】

⇒やました‐かぜ【山下風】

⇒やました‐つゆ【山下露】

⇒やました‐の【山下の】

⇒やました‐みず【山下水】

やました【山下】

姓氏の一つ。

⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】

やました‐かげ【山下陰】

山の麓の陰となる所。

⇒やま‐した【山下】

やました‐かぜ【山下風】

山から吹きおろす風。山おろし。

⇒やま‐した【山下】

やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)

山下新太郎

撮影:田沼武能

やま‐しごと【山仕事】

①山でする仕事。

②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。

やま‐しず【山賤】‥シヅ

(→)「やまがつ」に同じ。

やま‐じそ【山紫蘇】

シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。

やま‐した【山下】

山のした。山のふもと。山もと。

⇒やました‐かげ【山下陰】

⇒やました‐かぜ【山下風】

⇒やました‐つゆ【山下露】

⇒やました‐の【山下の】

⇒やました‐みず【山下水】

やました【山下】

姓氏の一つ。

⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】

やました‐かげ【山下陰】

山の麓の陰となる所。

⇒やま‐した【山下】

やました‐かぜ【山下風】

山から吹きおろす風。山おろし。

⇒やま‐した【山下】

やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)

山下新太郎

撮影:田沼武能

⇒やました【山下】

やました‐つゆ【山下露】

山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。

⇒やま‐した【山下】

やました‐の【山下の】

山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」

⇒やま‐した【山下】

やました‐みず【山下水】‥ミヅ

山のふもとを流れる水。

⇒やま‐した【山下】

やましな【山科・山階】

京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。

山科 天智天皇陵

撮影:的場 啓

⇒やました【山下】

やました‐つゆ【山下露】

山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。

⇒やま‐した【山下】

やました‐の【山下の】

山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」

⇒やま‐した【山下】

やました‐みず【山下水】‥ミヅ

山のふもとを流れる水。

⇒やま‐した【山下】

やましな【山科・山階】

京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。

山科 天智天皇陵

撮影:的場 啓

▷行政区名は「山科区」と書く。

⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】

⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】

⇒やましな‐でら【山階寺】

⇒やましな‐どうり【山階道理】

⇒やましな‐べついん【山科別院】

やましな【山科】

姓氏の一つ。藤原北家四条流。

⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】

⇒やましな‐りゅう【山科流】

やましな‐かんきょ【山科閑居】

浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ

(→)山科別院に同じ。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐でら【山階寺】

興福寺の旧称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥

(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ときつぐ【山科言継】

戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)

⇒やましな【山科】

やましな‐の‐みや【山階宮】

旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。

やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン

京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐りゅう【山科流】‥リウ

公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流

⇒やましな【山科】

やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン

山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。

⇒やま‐し【山師】

やま‐しば【山柴】

山にある柴。山から採って来た柴。

やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ

(愛知県三河地方で)火葬すること。

やま‐しみず【山清水】‥シミヅ

山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」

やま‐じゃり【山砂利】

河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。

やま‐しゅ【山衆】

(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」

やま‐じるし【山印】

①(→)木印きじるしに同じ。

②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。

やま‐しるべ【山導】

山の案内。また、その人。

やましろ【山城・山背】

旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。

⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

⇒やましろ‐もの【山城物】

やま‐じろ【山城】

山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ

やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥

石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。

やま‐しろぎく【山白菊】

キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。

やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ

聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)

やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。

⇒やましろ【山城・山背】

やましろ‐ばんし【山代半紙】

周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。

やましろ‐もの【山城物】

山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶

⇒やましろ【山城・山背】

やましろや‐じけん【山城屋事件】

1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。

やま・す

〔他サ変〕

打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」

やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ

アノアのこと。

やま‐すが【山菅】

⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」

やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥

山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。

やま‐すげ【山菅】

山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」

⇒やますげ‐うら【山菅占】

⇒やますげ‐がさ【山菅笠】

⇒やますげ‐の【山菅の】

やますげ‐うら【山菅占】

山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐がさ【山菅笠】

山菅で編んだ笠。

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐の【山菅の】

〔枕〕

「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。

⇒やま‐すげ【山菅】

やま‐すそ【山裾】

山のふもと。

やま‐ずみ【山住み】

山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」

やま‐せ【山背】

(山背風の略)

①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。

②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉

⇒やませ‐かぜ【山背風】

やませ【山勢】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】

やませ‐かぜ【山背風】

①(→)山背に同じ。

②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。

⇒やま‐せ【山背】

やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン

(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)

⇒やませ【山勢】

やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】

カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉

やませみ

▷行政区名は「山科区」と書く。

⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】

⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】

⇒やましな‐でら【山階寺】

⇒やましな‐どうり【山階道理】

⇒やましな‐べついん【山科別院】

やましな【山科】

姓氏の一つ。藤原北家四条流。

⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】

⇒やましな‐りゅう【山科流】

やましな‐かんきょ【山科閑居】

浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ

(→)山科別院に同じ。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐でら【山階寺】

興福寺の旧称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥

(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ときつぐ【山科言継】

戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)

⇒やましな【山科】

やましな‐の‐みや【山階宮】

旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。

やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン

京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐りゅう【山科流】‥リウ

公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流

⇒やましな【山科】

やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン

山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。

⇒やま‐し【山師】

やま‐しば【山柴】

山にある柴。山から採って来た柴。

やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ

(愛知県三河地方で)火葬すること。

やま‐しみず【山清水】‥シミヅ

山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」

やま‐じゃり【山砂利】

河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。

やま‐しゅ【山衆】

(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」

やま‐じるし【山印】

①(→)木印きじるしに同じ。

②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。

やま‐しるべ【山導】

山の案内。また、その人。

やましろ【山城・山背】

旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。

⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

⇒やましろ‐もの【山城物】

やま‐じろ【山城】

山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ

やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥

石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。

やま‐しろぎく【山白菊】

キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。

やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ

聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)

やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。

⇒やましろ【山城・山背】

やましろ‐ばんし【山代半紙】

周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。

やましろ‐もの【山城物】

山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶

⇒やましろ【山城・山背】

やましろや‐じけん【山城屋事件】

1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。

やま・す

〔他サ変〕

打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」

やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ

アノアのこと。

やま‐すが【山菅】

⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」

やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥

山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。

やま‐すげ【山菅】

山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」

⇒やますげ‐うら【山菅占】

⇒やますげ‐がさ【山菅笠】

⇒やますげ‐の【山菅の】

やますげ‐うら【山菅占】

山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐がさ【山菅笠】

山菅で編んだ笠。

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐の【山菅の】

〔枕〕

「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。

⇒やま‐すげ【山菅】

やま‐すそ【山裾】

山のふもと。

やま‐ずみ【山住み】

山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」

やま‐せ【山背】

(山背風の略)

①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。

②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉

⇒やませ‐かぜ【山背風】

やませ【山勢】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】

やませ‐かぜ【山背風】

①(→)山背に同じ。

②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。

⇒やま‐せ【山背】

やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン

(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)

⇒やませ【山勢】

やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】

カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉

やませみ

ヤマセミ

提供:OPO

ヤマセミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

やま‐ぜみ【山蝉】

クマゼミの別称。

やま‐ぜり【山芹】

セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。

やま‐せん【山千】

山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千

やま‐そ【山苧】

〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。

やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ

山にそうこと。また、その場所。

やま‐そだち【山育ち】

山に育つこと。また、その人。やまがそだち。

やま‐そわ【山岨】‥ソハ

山のがけ。山のきりぎし。

やま‐だ【山田】

山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」

⇒やまだ‐もり【山田守】

やまだ【山田】

①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。

②⇒うじやまだ(宇治山田)。

⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】

⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】

やまだ【山田】

姓氏の一つ。

⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】

⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】

⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】

⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】

⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】

⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】

⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】

⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】

⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】

⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】

⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】

⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

⇒やまだ‐りゅう【山田流】

やまだ‐あきよし【山田顕義】

軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】‥ヱ‥

江戸中期以降、代々、将軍の刀のためし斬りを本職とし、また死罪執行のとき斬首役をも引き受けた浪人。世に首斬朝右衛門と称。初代は1700年頃の人。

⇒やまだ【山田】

やま‐だい【山台】

歌舞伎の大道具。所作事しょさごとなどの時に音曲の連中が並んで座る、舞台背後の1段高い台。上に緋毛氈ひもうせんを敷く。太夫座。→雛壇ひなだん

やまたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】

「三国志」の魏志倭人伝に記された、2世紀後半から3世紀前半頃の倭わにあった最も強大な国。女王卑弥呼ひみこが支配。魏ぎと交通した。その所在地については、九州地方と畿内地方との両説がある。やばたいこく。

→資料:『魏志倭人伝』

やま‐たか【山高】

①中ほどが山形に高くなっていること。中高。

②山高帽子の略。

⇒やまたか‐ぼうし【山高帽子】

やま‐だか【山高】

江戸時代、山林からの収益を高に見積もったもの。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

やま‐ぜみ【山蝉】

クマゼミの別称。

やま‐ぜり【山芹】

セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。

やま‐せん【山千】

山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千

やま‐そ【山苧】

〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。

やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ

山にそうこと。また、その場所。

やま‐そだち【山育ち】

山に育つこと。また、その人。やまがそだち。

やま‐そわ【山岨】‥ソハ

山のがけ。山のきりぎし。

やま‐だ【山田】

山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」

⇒やまだ‐もり【山田守】

やまだ【山田】

①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。

②⇒うじやまだ(宇治山田)。

⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】

⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】

やまだ【山田】

姓氏の一つ。

⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】

⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】

⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】

⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】

⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】

⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】

⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】

⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】

⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】

⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】

⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】

⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

⇒やまだ‐りゅう【山田流】

やまだ‐あきよし【山田顕義】

軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】‥ヱ‥

江戸中期以降、代々、将軍の刀のためし斬りを本職とし、また死罪執行のとき斬首役をも引き受けた浪人。世に首斬朝右衛門と称。初代は1700年頃の人。

⇒やまだ【山田】

やま‐だい【山台】

歌舞伎の大道具。所作事しょさごとなどの時に音曲の連中が並んで座る、舞台背後の1段高い台。上に緋毛氈ひもうせんを敷く。太夫座。→雛壇ひなだん

やまたい‐こく【邪馬台国・耶馬台国】

「三国志」の魏志倭人伝に記された、2世紀後半から3世紀前半頃の倭わにあった最も強大な国。女王卑弥呼ひみこが支配。魏ぎと交通した。その所在地については、九州地方と畿内地方との両説がある。やばたいこく。

→資料:『魏志倭人伝』

やま‐たか【山高】

①中ほどが山形に高くなっていること。中高。

②山高帽子の略。

⇒やまたか‐ぼうし【山高帽子】

やま‐だか【山高】

江戸時代、山林からの収益を高に見積もったもの。

広辞苑 ページ 19844 での【○山から里へ】単語。