複数辞典一括検索+![]()

![]()

○世と共よととも🔗⭐🔉

○世と共よととも

つね日ごろ。つねづね。源氏物語匂宮「かたはらいたき筋なれば―の心にかけて」

⇒よ【世・代】

よど‐ぬい【淀縫】‥ヌヒ

(山城の淀で作り出したからいう)革の裁ち余りの小片に模様などの縫取りをしたもの。タバコ入れ・巾着きんちゃくなどに用いる。

よ‐どの【夜殿】

夜、寝る殿舎。寝所。寝室。ねや。後撰和歌集恋「君が―に夜離がれせましや」

よどのかわせ【淀の川瀬】‥カハ‥

端唄・うた沢。伏見と大坂とを結ぶ三十石船と沿岸の水車をうたう。上方舞の地じにも用いる。

よど‐の‐くもん【四度の公文】

⇒しどのくもん

よど‐の‐つかい【四度使】‥ツカヒ

⇒しどのつかい

よど‐の‐へい【四度幣】

⇒しどのかんぺい(四度官幣)

よどばし【淀橋】

①もと東京都新宿区の一地区。東は新宿の繁華街に接し、青梅街道が東西に貫通。浄水場の跡地に都庁が移転。この地区を中心に新宿新都心と俗に呼ばれる超高層ビル群を形成。

淀橋浄水場(1952年撮影)

提供:東京都

②もと東京市35区の一つ。

よど‐ぶね【淀舟】

淀川を通う舟。

よ‐どまり【夜泊り】

夜、外泊すること。〈日葡辞書〉

よどみ【淀・澱】

①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」

②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」

③液体の下方に沈んでたまったもの。

よど・む【淀む・澱む】

〔自五〕

①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」

②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」

③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」

④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」

⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」

よどや【淀屋】

江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。

⇒よどや‐がわ【淀屋革】

⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】

よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ

(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。

⇒よどや【淀屋】

よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ

江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)

⇒よどや【淀屋】

よ‐とり【世取】

あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」

よど・る

〔自四〕

(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」

よど・る

〔他四〕

あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」

よ‐ど・る【夜取る】

〔自四〕

騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」

よな

火山灰のこと。

よな【米】

「よね」の古形。「―ぐら」

ヨナ【Jonah】

旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。

よ‐な

〔助詞〕

(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」

よない【米内】

姓氏の一つ。

⇒よない‐みつまさ【米内光政】

よ‐ない【余内・余荷】

江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。

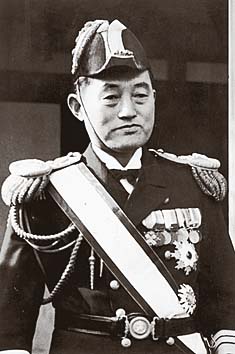

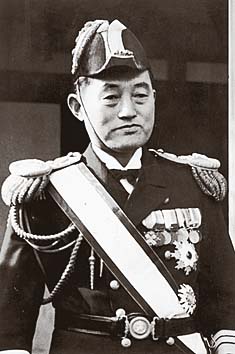

よない‐みつまさ【米内光政】

軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)

米内光政

提供:毎日新聞社

②もと東京市35区の一つ。

よど‐ぶね【淀舟】

淀川を通う舟。

よ‐どまり【夜泊り】

夜、外泊すること。〈日葡辞書〉

よどみ【淀・澱】

①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」

②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」

③液体の下方に沈んでたまったもの。

よど・む【淀む・澱む】

〔自五〕

①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」

②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」

③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」

④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」

⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」

よどや【淀屋】

江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。

⇒よどや‐がわ【淀屋革】

⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】

よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ

(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。

⇒よどや【淀屋】

よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ

江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)

⇒よどや【淀屋】

よ‐とり【世取】

あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」

よど・る

〔自四〕

(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」

よど・る

〔他四〕

あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」

よ‐ど・る【夜取る】

〔自四〕

騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」

よな

火山灰のこと。

よな【米】

「よね」の古形。「―ぐら」

ヨナ【Jonah】

旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。

よ‐な

〔助詞〕

(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」

よない【米内】

姓氏の一つ。

⇒よない‐みつまさ【米内光政】

よ‐ない【余内・余荷】

江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。

よない‐みつまさ【米内光政】

軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)

米内光政

提供:毎日新聞社

⇒よない【米内】

よ‐なおし【世直し】‥ナホシ

①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」

②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」

③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。

⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】

よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥

幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか

⇒よ‐なおし【世直し】

よ‐なか【夜中】

夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。

よ‐なが【夜長】

①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」

②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

鳥などが夜鳴くこと。

⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】

⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

よ‐なぎ【夜凪】

夜、風がやんで波が穏やかになること。

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス

ナイチンゲールの異称。

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よな・ぐ【淘ぐ】

〔他下二〕

⇒よなげる(下一)

よなぐに‐さん【与那国蚕】

チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。

よなぐにさん

⇒よない【米内】

よ‐なおし【世直し】‥ナホシ

①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」

②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」

③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。

⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】

よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥

幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか

⇒よ‐なおし【世直し】

よ‐なか【夜中】

夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。

よ‐なが【夜長】

①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」

②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

鳥などが夜鳴くこと。

⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】

⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

よ‐なぎ【夜凪】

夜、風がやんで波が穏やかになること。

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス

ナイチンゲールの異称。

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よな・ぐ【淘ぐ】

〔他下二〕

⇒よなげる(下一)

よなぐに‐さん【与那国蚕】

チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。

よなぐにさん

ヨナグニサン

撮影:湊 和雄

ヨナグニサン

撮影:湊 和雄

よなぐに‐じま【与那国島】

沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。

よな‐ぐら【米蔵】

(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

よなげ‐や【淘屋】

川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。

よな・げる【淘げる】

〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)

①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。

②細かい物などを水に入れて淘り分ける。

③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。

よなご【米子】

鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。

よなどり

(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。

よ‐なべ【夜鍋】

(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」

よ‐なみ【世並】

①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」

②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」

よな‐むし【米虫】

コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ

世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」

よ‐ならべ‐て【夜並べて】

毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」

よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】

〔自下一〕[文]よな・る(下二)

①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」

②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」

よ‐なん【余難】

そのほかの災難。また、後に残る難儀。

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

よなぐに‐じま【与那国島】

沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。

よな‐ぐら【米蔵】

(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

よなげ‐や【淘屋】

川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。

よな・げる【淘げる】

〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)

①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。

②細かい物などを水に入れて淘り分ける。

③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。

よなご【米子】

鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。

よなどり

(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。

よ‐なべ【夜鍋】

(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」

よ‐なみ【世並】

①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」

②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」

よな‐むし【米虫】

コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ

世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」

よ‐ならべ‐て【夜並べて】

毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」

よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】

〔自下一〕[文]よな・る(下二)

①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」

②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」

よ‐なん【余難】

そのほかの災難。また、後に残る難儀。

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

②もと東京市35区の一つ。

よど‐ぶね【淀舟】

淀川を通う舟。

よ‐どまり【夜泊り】

夜、外泊すること。〈日葡辞書〉

よどみ【淀・澱】

①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」

②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」

③液体の下方に沈んでたまったもの。

よど・む【淀む・澱む】

〔自五〕

①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」

②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」

③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」

④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」

⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」

よどや【淀屋】

江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。

⇒よどや‐がわ【淀屋革】

⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】

よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ

(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。

⇒よどや【淀屋】

よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ

江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)

⇒よどや【淀屋】

よ‐とり【世取】

あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」

よど・る

〔自四〕

(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」

よど・る

〔他四〕

あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」

よ‐ど・る【夜取る】

〔自四〕

騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」

よな

火山灰のこと。

よな【米】

「よね」の古形。「―ぐら」

ヨナ【Jonah】

旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。

よ‐な

〔助詞〕

(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」

よない【米内】

姓氏の一つ。

⇒よない‐みつまさ【米内光政】

よ‐ない【余内・余荷】

江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。

よない‐みつまさ【米内光政】

軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)

米内光政

提供:毎日新聞社

②もと東京市35区の一つ。

よど‐ぶね【淀舟】

淀川を通う舟。

よ‐どまり【夜泊り】

夜、外泊すること。〈日葡辞書〉

よどみ【淀・澱】

①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」

②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」

③液体の下方に沈んでたまったもの。

よど・む【淀む・澱む】

〔自五〕

①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」

②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」

③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」

④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」

⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」

よどや【淀屋】

江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。

⇒よどや‐がわ【淀屋革】

⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】

よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ

(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。

⇒よどや【淀屋】

よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ

江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)

⇒よどや【淀屋】

よ‐とり【世取】

あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」

よど・る

〔自四〕

(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」

よど・る

〔他四〕

あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」

よ‐ど・る【夜取る】

〔自四〕

騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」

よな

火山灰のこと。

よな【米】

「よね」の古形。「―ぐら」

ヨナ【Jonah】

旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。

よ‐な

〔助詞〕

(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」

よない【米内】

姓氏の一つ。

⇒よない‐みつまさ【米内光政】

よ‐ない【余内・余荷】

江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。

よない‐みつまさ【米内光政】

軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)

米内光政

提供:毎日新聞社

⇒よない【米内】

よ‐なおし【世直し】‥ナホシ

①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」

②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」

③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。

⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】

よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥

幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか

⇒よ‐なおし【世直し】

よ‐なか【夜中】

夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。

よ‐なが【夜長】

①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」

②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

鳥などが夜鳴くこと。

⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】

⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

よ‐なぎ【夜凪】

夜、風がやんで波が穏やかになること。

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス

ナイチンゲールの異称。

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よな・ぐ【淘ぐ】

〔他下二〕

⇒よなげる(下一)

よなぐに‐さん【与那国蚕】

チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。

よなぐにさん

⇒よない【米内】

よ‐なおし【世直し】‥ナホシ

①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」

②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」

③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。

⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】

よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥

幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか

⇒よ‐なおし【世直し】

よ‐なか【夜中】

夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。

よ‐なが【夜長】

①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」

②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

鳥などが夜鳴くこと。

⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】

⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

よ‐なぎ【夜凪】

夜、風がやんで波が穏やかになること。

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス

ナイチンゲールの異称。

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よな・ぐ【淘ぐ】

〔他下二〕

⇒よなげる(下一)

よなぐに‐さん【与那国蚕】

チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。

よなぐにさん

ヨナグニサン

撮影:湊 和雄

ヨナグニサン

撮影:湊 和雄

よなぐに‐じま【与那国島】

沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。

よな‐ぐら【米蔵】

(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

よなげ‐や【淘屋】

川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。

よな・げる【淘げる】

〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)

①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。

②細かい物などを水に入れて淘り分ける。

③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。

よなご【米子】

鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。

よなどり

(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。

よ‐なべ【夜鍋】

(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」

よ‐なみ【世並】

①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」

②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」

よな‐むし【米虫】

コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ

世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」

よ‐ならべ‐て【夜並べて】

毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」

よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】

〔自下一〕[文]よな・る(下二)

①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」

②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」

よ‐なん【余難】

そのほかの災難。また、後に残る難儀。

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

よなぐに‐じま【与那国島】

沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。

よな‐ぐら【米蔵】

(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

よなげ‐や【淘屋】

川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。

よな・げる【淘げる】

〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)

①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。

②細かい物などを水に入れて淘り分ける。

③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。

よなご【米子】

鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。

よなどり

(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。

よ‐なべ【夜鍋】

(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」

よ‐なみ【世並】

①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」

②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」

よな‐むし【米虫】

コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ

世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」

よ‐ならべ‐て【夜並べて】

毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」

よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】

〔自下一〕[文]よな・る(下二)

①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」

②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」

よ‐なん【余難】

そのほかの災難。また、後に残る難儀。

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

広辞苑 ページ 20327 での【○世と共】単語。