複数辞典一括検索+![]()

![]()

○影が差すかげがさす🔗⭐🔉

○影が差すかげがさす

①その物の影が見える。

②悪いことの起こりそうな気配が現れる。悪い徴候がかすかに出る。「人気に―」

③病気の徴候が現れる。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「間日には影もさしませぬ」

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

かげ‐かすげ【鹿毛糟毛】

馬の毛色の名。鹿毛に白の差し毛のあるもの。

かげかつ‐だんご【影勝団子】

(→)「かんかち団子」に同じ。

かけ‐がね【掛金】

①戸締りに用いる金物。柱に取り付け、受壺うけつぼにはめ、釘または錠をさしてしまりをする。かきがね。「―をかける」

②顎の骨の顳顬こめかみにつづく部分。風俗文選「大あくびに―をはづし」

かけ‐かまい【掛け構い】‥カマヒ

(下に打消の語を伴う)かかりあい。関係。かけかまえ。歌舞伎、韓人漢文手管始「―のない若殿様にお住持のお情」

かけ‐がみ【懸紙】

①文書もんじょの本紙の上に懸ける紙。巻いた書状などを包む紙。包紙。表巻うわまき。

②進物の上包みに用いる紙。多く熨斗のし・水引などの形が印刷してある。

かけ‐がらし【掛けがらし】

一度塩漬にしてから干した魚。

かけがわ【掛川】‥ガハ

静岡県西部の市。東海道の宿場、太田氏5万石の城下町。葛布くずふは元禄(1688〜1704)頃からの特産。ほかに茶・自動車部品・楽器などを生産。人口11万8千。

かけ‐がわら【掛瓦】‥ガハラ

登軒のぼりのきにある軒平瓦。

かけ‐ぎ【掛木】

①物をつりかける木。

②目方に掛けて売買する薪たきぎ。貫木かんぎ。

か‐げき【戈戟】クワ‥

中国古代に用いられた兵器。ほこ。

か‐げき【過激】クワ‥

度を越えてはげしいこと。社会的な思想や行動にもいう。「―な行動に出る」

⇒かげき‐は【過激派】

か‐げき【歌劇】

オペラの訳語。

か‐げき【罅隙】

すきま。ひま。われめ。

が‐げき【画劇】グワ‥

紙芝居の異称。

かげき‐は【過激派】クワ‥

①過激な方法で主義・理想を実現しようとする党派。

②(→)ボリシェヴィキ2の俗称。

⇒か‐げき【過激】

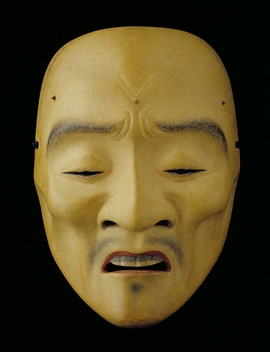

かげきよ【景清】

①⇒たいらのかげきよ(平景清)。

②能。景清の娘人丸が宮崎に父を尋ねて行くと、今は盲目の乞食となった景清が、屋島で三保谷みおのやと錣引しころびきした様を語り、回向えこうを頼んで娘を帰らせる。

景清

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

→抜粋(能)[景清]

③幸若舞・浄瑠璃・歌舞伎の演目の総称。景清が頼朝をねらったこと、阿古屋との恋愛、娘人丸との哀話などの伝説による。「出世景清」「壇浦兜軍記」「錣引」などが有名。

④歌舞伎十八番の一つ。1732年(享保17)中村座の「大銀杏栄景清おおいちょうさかえかげきよ」で2代市川団十郎が初演。景清が牢破りをし、角柱を持っての立回りの荒事が中心となる。

→抜粋(歌舞伎)[景清]

かけ‐きん【掛金】

①掛で売買した品物の代金。掛銀。

②月掛・日掛などで定期に掛けてゆく金。掛銭。

③(「賭金」と書く)賭博とばくで、勝負の結果によってやりとりすることを約束した金銭。

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

がけ‐くずれ【崖崩れ】‥クヅレ

大雨や地震などのために、急斜面の地表の土砂がくずれ落ちる現象。山崩れよりは小規模。

かげ‐ぐち【陰口】

その人のいない所で言う悪口。かげごと。かくれごと。「―をたたく」「―をきく」

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐く・む【駆け組む】

〔自四〕

騎馬で敵中に駆け入って組打ちをする。

かけ‐くら【掛鞍】

馬にかける鞍。

かけ‐くら【駆け競・駈け競】

「かけくらべ」の略。

かけ‐くら【賭け鞍】

(→)「かけうま」に同じ。

かけ‐くらべ【駆け競べ・駈け競べ】

走って、どちらが速いか競うこと。競走。かけくら。かけっくら。かけっこ。

かけ‐くら・べる【掛け比べる】

〔他下一〕

目方をくらべる。物事を比較する。〈日葡辞書〉

かけ‐ご【賭碁】

金品を賭けて打つ囲碁。

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

→抜粋(能)[景清]

③幸若舞・浄瑠璃・歌舞伎の演目の総称。景清が頼朝をねらったこと、阿古屋との恋愛、娘人丸との哀話などの伝説による。「出世景清」「壇浦兜軍記」「錣引」などが有名。

④歌舞伎十八番の一つ。1732年(享保17)中村座の「大銀杏栄景清おおいちょうさかえかげきよ」で2代市川団十郎が初演。景清が牢破りをし、角柱を持っての立回りの荒事が中心となる。

→抜粋(歌舞伎)[景清]

かけ‐きん【掛金】

①掛で売買した品物の代金。掛銀。

②月掛・日掛などで定期に掛けてゆく金。掛銭。

③(「賭金」と書く)賭博とばくで、勝負の結果によってやりとりすることを約束した金銭。

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

がけ‐くずれ【崖崩れ】‥クヅレ

大雨や地震などのために、急斜面の地表の土砂がくずれ落ちる現象。山崩れよりは小規模。

かげ‐ぐち【陰口】

その人のいない所で言う悪口。かげごと。かくれごと。「―をたたく」「―をきく」

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐く・む【駆け組む】

〔自四〕

騎馬で敵中に駆け入って組打ちをする。

かけ‐くら【掛鞍】

馬にかける鞍。

かけ‐くら【駆け競・駈け競】

「かけくらべ」の略。

かけ‐くら【賭け鞍】

(→)「かけうま」に同じ。

かけ‐くらべ【駆け競べ・駈け競べ】

走って、どちらが速いか競うこと。競走。かけくら。かけっくら。かけっこ。

かけ‐くら・べる【掛け比べる】

〔他下一〕

目方をくらべる。物事を比較する。〈日葡辞書〉

かけ‐ご【賭碁】

金品を賭けて打つ囲碁。

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かげ‐こ【陰子・蔭子】

①人知れずかくまう子。父祖の功によって庇護ひごを受ける子。蔭子おんし。相模集「人知れず君が―になりねとぞ思ふ」

②陰間かげま。

かけ‐ごい【掛乞い】‥ゴヒ

(→)「掛取り」に同じ。〈[季]冬〉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こうじ【掛麹】‥カウジ

清酒の醪もろみの仕込みに用いる麹。

かけ‐ごえ【掛け声】‥ゴヱ

①人に呼び掛ける声。特に、演劇・競技などで、ひいきの者にかける声援。「大向うから―がかかる」

②武芸・音曲などで、気勢を添えあるいは拍子をとるために発する声。「―ばかりで実行が伴わない」

③重い物を挙げたり荷車を押したりする時などに発する声。

⇒かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】

かけ‐ごえ【掛肥】

作物に掛ける液肥。

かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】‥ゴヱダフレ

掛け声は大きいが、事態には何の進展もないこと。気勢をあげるだけで、実行に至らないこと。「行政改革は―に終わる」

⇒かけ‐ごえ【掛け声】

かけご‐くら【駆けごくら】

(カケコグラとも)駆けくらべ。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「飛びごくら、―、軽わざ、早わざ、劣ることはなけれども」

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ごと【賭言】

財物を賭けて予言の適否を争うこと。

かけ‐ごと【賭事】

金品を賭けてする勝負事。かけ。

かげ‐ごと【陰言】

当人のいない所で言う悪口。かげぐち。尾崎紅葉、多情多恨「他人の―であれば飽くまで慎むでゐる」

かげ‐ごと【陰事】

隠していること。

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐こみ【掛込】

両替屋が客から受け取る金銀のはかりの目方を少な目にして利を得ること。また、その利益。日本永代蔵4「銀二匁、三匁のうちにて五厘、一分の―を見て」

かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこむこと。駆込訴うったえをすること。

⇒かけこみ‐うったえ【駆込訴】

⇒かけこみ‐でら【駆込み寺】

⇒かけこみ‐ねがい【駆込願】

⇒かけこみ‐もの【駆込み者】

かけこみ‐うったえ【駆込訴】‥ウツタヘ

江戸時代、町役人などの手を経ず、評定所・奉行所または領主などの家に行き、またはこれを路に待ちうけて直訴じきそしたこと。かけこみねがい。駆込訴訟。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐でら【駆込み寺】

(→)縁切えんきり寺に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐ねがい【駆込願】‥ネガヒ

(→)駆込訴に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐もの【駆込み者】

危急の場合に進退きわまって他人の家にかけこんで来た者。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけ‐こ・む【掛け込む】

〔他下二〕

かぎをかけて門戸をとざす。落窪物語2「その遣り戸―・めてな入れそ」

かけ‐こ・む【駆け込む】

〔自五〕

①駆けて入る。走りながら入る。乗りこむ。好色一代女4「煮売屋に恥を捨てて―・み」

②駆込訴うったえをする。歌舞伎、韓人漢文手管始「なまめく女の徒かちはだしにて只壱人、当寺へ―・み」

かけ‐ごも【掛薦】

(→)「としごも(年薦)」に同じ。

かけ‐こも・る【掛け籠る】

〔自四〕

かぎをかけて中に閉じこもる。徒然草「やがて―・らましかば、くちをしからまし」

かけ‐ごや【掛小屋】

臨時に造った興行物などの小屋。

かけ‐ざお【掛竿】‥ザヲ

①衣服・手拭などをかけるため横に渡した竿。

②掛軸をかけるのに用いる竿。

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけ‐さか・る【掛け離る】

〔自四〕

かけはなれる。堀河百首雑「―・りゆらのと渡る柴船の」

かけ‐さき【掛先】

掛金を受け取るべき得意先。歌舞伎、東海道四谷怪談「卸店の―集めて十二三両とつて」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐ざた【陰沙汰】

かげぐち。うわさ。浮世風呂2「人の―あするのが眉目みめでもあんめえ」

かけ‐さだめ【掛け定め】

(島根県辺で)小作人の地主に対する、小作継続確認のための正月礼。田掛け。

かけ‐ざや【懸鞘】

①縫懸鞘ぬいかけざやの略。

②(→)「見せ鞘」に同じ。

かけ‐ざん【掛け算】

二つ以上の数の積を求める演算。数や式に他の数や式を掛ける計算。乗法。↔割り算

かけ‐じ【掛字】

主として文字を書いた掛物。→掛物。

⇒かけじ‐かけ【掛字掛け】

かけ‐じ【闕字・欠字】

①(→)闕画けっかくに同じ。

②⇒けつじ

かけ‐じ【懸路】‥ヂ

①木材で崖がけに棚のように造りかけた路。桟道。かけみち。千載和歌集誹諧「おそろしや木曾の―の丸木橋」

②石の多い細い山路。けわしい山路。源氏物語橋姫「雲のゐる峰の―を秋霧のいとど隔つる頃にもあるかな」

かげ‐じ【陰路】‥ヂ

かげの道。

がけ‐じ【崖路】‥ヂ

崖につけたけわしい道。がけみち。

かけじ‐かけ【掛字掛け】

掛物をかけるのに用いる竿。

⇒かけ‐じ【掛字】

かけ‐じく【掛軸】‥ヂク

(→)掛物1に同じ。「床の間の―」

かげ‐しばい【陰芝居】‥ヰ

①江戸末期、隅田川筋に納涼船の出る頃、屋形船に乗り、銅鑼どら・拍子木などの鳴物入りで、役者のこわいろを使った素人芸。後に高座にかかるようになった。

②陰に隠れて画策すること。

かけ‐しょうぎ【賭将棋】‥シヤウ‥

金品を賭けてさす将棋。

かけ‐しょうじ【掛障子】‥シヤウ‥

小窓などの壁に取り付けた折釘に掛けつるす障子。

かけ‐じょうゆ【掛醤油】‥ジヤウ‥

料理にかけて用いる生醤油、または合せ醤油。

かけ‐しょく【掛燭】

壁などに随時掛けるようにして用いる燭台。掛燭台。

かけ‐じる【掛汁】

料理の上にかけて味をつける汁。

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かげ‐こ【陰子・蔭子】

①人知れずかくまう子。父祖の功によって庇護ひごを受ける子。蔭子おんし。相模集「人知れず君が―になりねとぞ思ふ」

②陰間かげま。

かけ‐ごい【掛乞い】‥ゴヒ

(→)「掛取り」に同じ。〈[季]冬〉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こうじ【掛麹】‥カウジ

清酒の醪もろみの仕込みに用いる麹。

かけ‐ごえ【掛け声】‥ゴヱ

①人に呼び掛ける声。特に、演劇・競技などで、ひいきの者にかける声援。「大向うから―がかかる」

②武芸・音曲などで、気勢を添えあるいは拍子をとるために発する声。「―ばかりで実行が伴わない」

③重い物を挙げたり荷車を押したりする時などに発する声。

⇒かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】

かけ‐ごえ【掛肥】

作物に掛ける液肥。

かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】‥ゴヱダフレ

掛け声は大きいが、事態には何の進展もないこと。気勢をあげるだけで、実行に至らないこと。「行政改革は―に終わる」

⇒かけ‐ごえ【掛け声】

かけご‐くら【駆けごくら】

(カケコグラとも)駆けくらべ。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「飛びごくら、―、軽わざ、早わざ、劣ることはなけれども」

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ごと【賭言】

財物を賭けて予言の適否を争うこと。

かけ‐ごと【賭事】

金品を賭けてする勝負事。かけ。

かげ‐ごと【陰言】

当人のいない所で言う悪口。かげぐち。尾崎紅葉、多情多恨「他人の―であれば飽くまで慎むでゐる」

かげ‐ごと【陰事】

隠していること。

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐こみ【掛込】

両替屋が客から受け取る金銀のはかりの目方を少な目にして利を得ること。また、その利益。日本永代蔵4「銀二匁、三匁のうちにて五厘、一分の―を見て」

かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこむこと。駆込訴うったえをすること。

⇒かけこみ‐うったえ【駆込訴】

⇒かけこみ‐でら【駆込み寺】

⇒かけこみ‐ねがい【駆込願】

⇒かけこみ‐もの【駆込み者】

かけこみ‐うったえ【駆込訴】‥ウツタヘ

江戸時代、町役人などの手を経ず、評定所・奉行所または領主などの家に行き、またはこれを路に待ちうけて直訴じきそしたこと。かけこみねがい。駆込訴訟。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐でら【駆込み寺】

(→)縁切えんきり寺に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐ねがい【駆込願】‥ネガヒ

(→)駆込訴に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐もの【駆込み者】

危急の場合に進退きわまって他人の家にかけこんで来た者。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけ‐こ・む【掛け込む】

〔他下二〕

かぎをかけて門戸をとざす。落窪物語2「その遣り戸―・めてな入れそ」

かけ‐こ・む【駆け込む】

〔自五〕

①駆けて入る。走りながら入る。乗りこむ。好色一代女4「煮売屋に恥を捨てて―・み」

②駆込訴うったえをする。歌舞伎、韓人漢文手管始「なまめく女の徒かちはだしにて只壱人、当寺へ―・み」

かけ‐ごも【掛薦】

(→)「としごも(年薦)」に同じ。

かけ‐こも・る【掛け籠る】

〔自四〕

かぎをかけて中に閉じこもる。徒然草「やがて―・らましかば、くちをしからまし」

かけ‐ごや【掛小屋】

臨時に造った興行物などの小屋。

かけ‐ざお【掛竿】‥ザヲ

①衣服・手拭などをかけるため横に渡した竿。

②掛軸をかけるのに用いる竿。

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけ‐さか・る【掛け離る】

〔自四〕

かけはなれる。堀河百首雑「―・りゆらのと渡る柴船の」

かけ‐さき【掛先】

掛金を受け取るべき得意先。歌舞伎、東海道四谷怪談「卸店の―集めて十二三両とつて」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐ざた【陰沙汰】

かげぐち。うわさ。浮世風呂2「人の―あするのが眉目みめでもあんめえ」

かけ‐さだめ【掛け定め】

(島根県辺で)小作人の地主に対する、小作継続確認のための正月礼。田掛け。

かけ‐ざや【懸鞘】

①縫懸鞘ぬいかけざやの略。

②(→)「見せ鞘」に同じ。

かけ‐ざん【掛け算】

二つ以上の数の積を求める演算。数や式に他の数や式を掛ける計算。乗法。↔割り算

かけ‐じ【掛字】

主として文字を書いた掛物。→掛物。

⇒かけじ‐かけ【掛字掛け】

かけ‐じ【闕字・欠字】

①(→)闕画けっかくに同じ。

②⇒けつじ

かけ‐じ【懸路】‥ヂ

①木材で崖がけに棚のように造りかけた路。桟道。かけみち。千載和歌集誹諧「おそろしや木曾の―の丸木橋」

②石の多い細い山路。けわしい山路。源氏物語橋姫「雲のゐる峰の―を秋霧のいとど隔つる頃にもあるかな」

かげ‐じ【陰路】‥ヂ

かげの道。

がけ‐じ【崖路】‥ヂ

崖につけたけわしい道。がけみち。

かけじ‐かけ【掛字掛け】

掛物をかけるのに用いる竿。

⇒かけ‐じ【掛字】

かけ‐じく【掛軸】‥ヂク

(→)掛物1に同じ。「床の間の―」

かげ‐しばい【陰芝居】‥ヰ

①江戸末期、隅田川筋に納涼船の出る頃、屋形船に乗り、銅鑼どら・拍子木などの鳴物入りで、役者のこわいろを使った素人芸。後に高座にかかるようになった。

②陰に隠れて画策すること。

かけ‐しょうぎ【賭将棋】‥シヤウ‥

金品を賭けてさす将棋。

かけ‐しょうじ【掛障子】‥シヤウ‥

小窓などの壁に取り付けた折釘に掛けつるす障子。

かけ‐じょうゆ【掛醤油】‥ジヤウ‥

料理にかけて用いる生醤油、または合せ醤油。

かけ‐しょく【掛燭】

壁などに随時掛けるようにして用いる燭台。掛燭台。

かけ‐じる【掛汁】

料理の上にかけて味をつける汁。

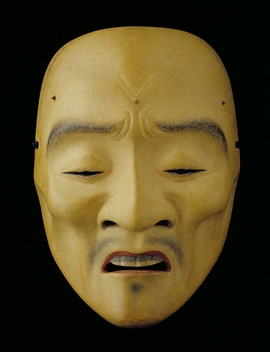

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

カケス

提供:OPO

カケス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐ず【掛図】‥ヅ

地図・絵図・標本などを掛軸のように表装したもの。

かけ‐ず

〔副〕

①問題にもされずに。歯牙にもかけられず。徒然草「―けおさるるこそ、ほいなきわざなれ」

②わけもなく。もろく。むぞうさに。保元物語「左の膝を…ふつと射切り、馬の太腹―通れば」

かけ‐すう【掛数】

網地の目数。一般に網地の幅は掛数で表す。かけめ。

かけ‐す・う【駆け据う】

〔他下二〕

駆けさせた馬をおさえとめる。保元物語「門前に馬を―・ゑ」

かけ‐すおう【掛素襖】‥アヲ

室町時代頃の略服。素襖の裾を袴の下に着込めずに掛け垂れたままの着装。遺風は能・狂言に伝わり、前者は大口袴、後者は狂言袴または括り袴を用いる。掛素袍。かけずおう。

かけ‐ずく【賭け尽】‥ヅク

賭け次第。賭けた結果。醒睡笑「其方え読まずばわれにふるまへと、―にしたり」。日葡辞書「カケヅク、また、カケドク」→ずく(尽)

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐ずて【掛け捨て】

(カケステとも)

①元結もとゆいなどの、掛けた後で不用となったもの。

②掛金をその期限まで続けないで、中途でやめること。

③保険で、掛金を満期まで払い込んでも、傷害や火災などに遭わなければ、掛金が戻って来ないこと。

かけずり‐まわ・る【駆けずり回る】‥ヅリマハル

〔自五〕

あちらこちら走りまわる。奔走ほんそうする。

かけ‐ず・る【駆けづる】‥ヅル

〔自四〕

駆けまわる。奔走する。落窪物語1「この部屋のあたりを―・り侍れど」

かけ‐ぜに【欠銭】

欠損のある悪質の銭貨。かけせん。

かげ‐ぜりふ【陰台詞・陰白】

無声映画の上映で、数人の弁士が登場人物にあわせて陰で台詞をしゃべること。大正期に流行。

かけ‐せん【掛銭】

①頼母子たのもし講の掛金かけきん。日掛・月掛の貯金の掛金。

②中世、領民に課した金銭。

③勝負ごとに賭ける金銭。

かげ‐ぜん【陰膳】

旅などに出た人の安全を祈って、留守宅で用意して供える食膳。「―を据える」

かけそく

安心してたよりにできるもの。あて。誹風柳多留7「―にならないやつら後家につき」

かけそく‐まい【掛束米】

(島根県辺で)年貢米。掛米。

かけ‐そば【掛蕎麦】

熱いだし汁をかけただけの蕎麦。ぶっかけそば。かけ。

かけ‐ぞり【掛反り】

相撲の手の一つ。頭を相手の腋わきの下に入れ、頭を入れたのと反対側の足を相手の足の外側にかけ、そのまま身体をそらせて倒すもの。

かけ‐だい【掛台】

(→)絎くけ台に同じ。

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かげ‐だい【陰代・蔭代】

家屋や樹木など、あらかじめ陰を生じることを想定して、一定の除地のけちをつくること。あるいは、その損失の補償。陰引。陰年貢。

かけ‐だいきん【掛代金】

掛売りの品物の代金。

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐だおれ【掛倒れ】‥ダフレ

①掛代金の取立てができず損失となること。

②費用ばかりかかって収益のないこと。

③掛金をかけただけで損失となること。

かけたか‐の‐とり【かけたかの鳥】

(「ほんぞんかけたか」「てっぺんかけたか」と鳴くというので名づける)ホトトギスの異称。

かけ‐だし【掛出し】

①建物の一部を外方へ突き出して造ること。「―さじき」

②両替屋が客に渡す金銀のはかりの目方を実際よりも多めにいうこと。また、それによって得る利益。〈日葡辞書〉

⇒かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

かけ‐だし【駆出し】

①(→)「かけいで」に同じ。狂言、柿山伏「此貴い―の山伏を」

②物事を始めたばかりで未熟なこと。また、そのような人。「―の記者」

⇒かけだし‐もの【駆出し者】

かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

本屋ほんおくから外に突き出して設けた舞台。

⇒かけ‐だし【掛出し】

かけだし‐もの【駆出し者】

初心者。新参者。

⇒かけ‐だし【駆出し】

かけ‐だ・す【掛け出す】

〔他五〕

①さじき・縁などを、外方へ張り出して造る。

②物を秤はかって、量目の余分が出る。日葡辞書「イチモンメ(一匁)カケダイタ」

かけ‐だ・す【駆け出す】

〔自五〕

①駆けはじめる。

②駆けて外へ出る。にげ出す。

かけ‐た・つ【駆け立つ】

[一]〔他下二〕

馬を駆けて追いたてる。かけちらす。平治物語「十七騎に―・てられて」

[二]〔自下二〕

速く駆ける。浄瑠璃、冥途飛脚「茶園畑の間々を―・ててこそ通りけれ」

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かげ‐ち【陰地】

日陰の土地。日当りのわるい土地。

かけ‐ちがい【掛違い】‥チガヒ

かけちがうこと。行き違い。食い違い。

かけ‐ちが・う【掛け違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

行きちがう。すれちがいになる。くいちがう。「―・って会えなかった」「両者の意見が―・う」

[二]〔他五〕

かけ誤る。かけちがえる。「ボタンを―・う」

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐ぢゃや【掛茶屋】

(「かけ」は「さしかけ」の意)路傍に葦簀よしずなどをさしかけて通行人を相手に営む、簡単な造りの茶屋。腰掛茶屋。

かけ‐ちょう【掛帳】‥チヤウ

掛売りの品物・代金などを記入しておく帳簿。日本永代蔵5「―は心に消して帰る」

かけ‐ちら・す【駆け散らす】

〔他四〕

馬を走らせて、敵などを追い散らす。

か‐けつ【可決】

提出された議案をよいと認めて決めること。「議案を―する」↔否決

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐げつ【花月】クワ‥

①花と月。

②風流な遊び。

かげつ【花月】クワ‥

能。少年花月が天狗にさらわれ、峰々を巡った後、清水寺で喝食かっしきとなり、芸尽しを演ずることを脚色。

か‐げつ【佳月】

よい月。明月。

か‐げつ【嘉月】

陰暦3月の異称。

か‐げつ【箇月・個月・ケ月】

〔接尾〕

月数を数えるのに用いる語。「生後2―」

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐つぎ【駆継ぎ】

戦場における2番乗り。

かけ‐つぎ【掛接ぎ・掛継ぎ】

(→)「かけはぎ」に同じ。

かけ‐つ・く【駆け付く】

[一]〔自四〕

走って着く。

[二]〔自下二〕

⇒かけつける(下一)

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけっ‐くら【駆けっ競】

カケクラベの約転。

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

がけ‐づくり【崖造り】

(→)「懸け造り」に同じ。

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

①かけつけること。

②援助すること。助太刀すること。

③江戸時代、江戸の髪結が営業許可の鑑札を下付される代りに、出火の際に両町奉行所・町年寄方および牢屋敷へ駆け付けて御用書類を持ち出すように義務づけられていたこと。

⇒かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

他人の盃をうける者には3杯飲ませる意から転じて、酒席などでおくれて来た客に、続けざまに酒を3杯飲ませること。

⇒かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

かけ‐つ・ける【駆け付ける】

〔自下一〕[文]かけつ・く(下二)

駆けて到着する。急いでその場所に着く。「急を聞いて―・ける」

かけっ‐こ【駆けっこ】

かけくらべ。

かげつそうし【花月双紙】クワ‥サウ‥

随筆。松平定信著。6巻。1818年(文政1)成立。江戸時代擬古文集の代表作の一つ。花月草紙。

→文献資料[花月双紙]

かけ‐づつ【掛筒・懸筒】

筒形の掛花かけばな用の花器。多く竹製。金属製・陶器製のものもある。

か‐けっとう【過血糖】クワ‥タウ

(→)高血糖に同じ。

か‐けつ‐とう【火血刀】クワ‥タウ

地獄(火)・畜生(血)・餓鬼(刀)の三悪道のこと。三途さんず。平家物語10「―の苦果、あへて疑なし」

かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

掛繋ぎ取引の略。

⇒かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

売繋ぎおよび買繋ぎの総称。株式・商品・外国為替などの取引において、売買後の市場変動から来る損失に備えて、先物でその反対の売買をすること。保険繋ぎ。繋ぎ取引。かけつなぎ。ヘッジ。

⇒かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

がけっ‐ぷち【崖っ縁】

崖のへり。転じて、危機に瀕した状況。「―に立たされる」

かげつ‐まき【花月巻】クワ‥

(東京新橋の料理店花月の女将の創意という)女の髪の結い方。髻もとどりを低くし髷まげを出した庇髪ひさしがみの一種。明治中期に流行。

かけ‐づみ【掛積み】

港のない海村で、沖にかかった運送船へ、小舟で貨物を運んで荷役をすること。

かけ‐づめ【駆け詰め】

駆けつづけて少しも休まないこと。駆け通し。

かけ‐づめ【繋爪】

①楽箏をひく時に指先にはめる義甲。琴爪。

②(「掛爪」「拘爪」と書く)俗箏の手法の一つ。組歌で多用。親指と中指をオクターブになる位置に置き、人差指・中指の順に隣り合う2弦ずつを弾き、親指で受ける旋律パターン。

③(→)蹴爪けづめに同じ。

かけ‐づり【掛釣】

(→)「ころがし(転)」3に同じ。

かけ‐て【掛けて】

〔副〕

①心にかけて。いつも。万葉集15「まそかがみ―偲しぬへと」

②(多く、下に打消の語を伴って)少しも。決して。源氏物語夕顔「知らず顔にて―思ひ寄らぬさまに」

⇒かけて‐も【掛けても】

かけ‐で【駆出】

(→)「かけいで」に同じ。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐ず【掛図】‥ヅ

地図・絵図・標本などを掛軸のように表装したもの。

かけ‐ず

〔副〕

①問題にもされずに。歯牙にもかけられず。徒然草「―けおさるるこそ、ほいなきわざなれ」

②わけもなく。もろく。むぞうさに。保元物語「左の膝を…ふつと射切り、馬の太腹―通れば」

かけ‐すう【掛数】

網地の目数。一般に網地の幅は掛数で表す。かけめ。

かけ‐す・う【駆け据う】

〔他下二〕

駆けさせた馬をおさえとめる。保元物語「門前に馬を―・ゑ」

かけ‐すおう【掛素襖】‥アヲ

室町時代頃の略服。素襖の裾を袴の下に着込めずに掛け垂れたままの着装。遺風は能・狂言に伝わり、前者は大口袴、後者は狂言袴または括り袴を用いる。掛素袍。かけずおう。

かけ‐ずく【賭け尽】‥ヅク

賭け次第。賭けた結果。醒睡笑「其方え読まずばわれにふるまへと、―にしたり」。日葡辞書「カケヅク、また、カケドク」→ずく(尽)

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐ずて【掛け捨て】

(カケステとも)

①元結もとゆいなどの、掛けた後で不用となったもの。

②掛金をその期限まで続けないで、中途でやめること。

③保険で、掛金を満期まで払い込んでも、傷害や火災などに遭わなければ、掛金が戻って来ないこと。

かけずり‐まわ・る【駆けずり回る】‥ヅリマハル

〔自五〕

あちらこちら走りまわる。奔走ほんそうする。

かけ‐ず・る【駆けづる】‥ヅル

〔自四〕

駆けまわる。奔走する。落窪物語1「この部屋のあたりを―・り侍れど」

かけ‐ぜに【欠銭】

欠損のある悪質の銭貨。かけせん。

かげ‐ぜりふ【陰台詞・陰白】

無声映画の上映で、数人の弁士が登場人物にあわせて陰で台詞をしゃべること。大正期に流行。

かけ‐せん【掛銭】

①頼母子たのもし講の掛金かけきん。日掛・月掛の貯金の掛金。

②中世、領民に課した金銭。

③勝負ごとに賭ける金銭。

かげ‐ぜん【陰膳】

旅などに出た人の安全を祈って、留守宅で用意して供える食膳。「―を据える」

かけそく

安心してたよりにできるもの。あて。誹風柳多留7「―にならないやつら後家につき」

かけそく‐まい【掛束米】

(島根県辺で)年貢米。掛米。

かけ‐そば【掛蕎麦】

熱いだし汁をかけただけの蕎麦。ぶっかけそば。かけ。

かけ‐ぞり【掛反り】

相撲の手の一つ。頭を相手の腋わきの下に入れ、頭を入れたのと反対側の足を相手の足の外側にかけ、そのまま身体をそらせて倒すもの。

かけ‐だい【掛台】

(→)絎くけ台に同じ。

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かげ‐だい【陰代・蔭代】

家屋や樹木など、あらかじめ陰を生じることを想定して、一定の除地のけちをつくること。あるいは、その損失の補償。陰引。陰年貢。

かけ‐だいきん【掛代金】

掛売りの品物の代金。

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐だおれ【掛倒れ】‥ダフレ

①掛代金の取立てができず損失となること。

②費用ばかりかかって収益のないこと。

③掛金をかけただけで損失となること。

かけたか‐の‐とり【かけたかの鳥】

(「ほんぞんかけたか」「てっぺんかけたか」と鳴くというので名づける)ホトトギスの異称。

かけ‐だし【掛出し】

①建物の一部を外方へ突き出して造ること。「―さじき」

②両替屋が客に渡す金銀のはかりの目方を実際よりも多めにいうこと。また、それによって得る利益。〈日葡辞書〉

⇒かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

かけ‐だし【駆出し】

①(→)「かけいで」に同じ。狂言、柿山伏「此貴い―の山伏を」

②物事を始めたばかりで未熟なこと。また、そのような人。「―の記者」

⇒かけだし‐もの【駆出し者】

かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

本屋ほんおくから外に突き出して設けた舞台。

⇒かけ‐だし【掛出し】

かけだし‐もの【駆出し者】

初心者。新参者。

⇒かけ‐だし【駆出し】

かけ‐だ・す【掛け出す】

〔他五〕

①さじき・縁などを、外方へ張り出して造る。

②物を秤はかって、量目の余分が出る。日葡辞書「イチモンメ(一匁)カケダイタ」

かけ‐だ・す【駆け出す】

〔自五〕

①駆けはじめる。

②駆けて外へ出る。にげ出す。

かけ‐た・つ【駆け立つ】

[一]〔他下二〕

馬を駆けて追いたてる。かけちらす。平治物語「十七騎に―・てられて」

[二]〔自下二〕

速く駆ける。浄瑠璃、冥途飛脚「茶園畑の間々を―・ててこそ通りけれ」

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かげ‐ち【陰地】

日陰の土地。日当りのわるい土地。

かけ‐ちがい【掛違い】‥チガヒ

かけちがうこと。行き違い。食い違い。

かけ‐ちが・う【掛け違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

行きちがう。すれちがいになる。くいちがう。「―・って会えなかった」「両者の意見が―・う」

[二]〔他五〕

かけ誤る。かけちがえる。「ボタンを―・う」

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐ぢゃや【掛茶屋】

(「かけ」は「さしかけ」の意)路傍に葦簀よしずなどをさしかけて通行人を相手に営む、簡単な造りの茶屋。腰掛茶屋。

かけ‐ちょう【掛帳】‥チヤウ

掛売りの品物・代金などを記入しておく帳簿。日本永代蔵5「―は心に消して帰る」

かけ‐ちら・す【駆け散らす】

〔他四〕

馬を走らせて、敵などを追い散らす。

か‐けつ【可決】

提出された議案をよいと認めて決めること。「議案を―する」↔否決

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐げつ【花月】クワ‥

①花と月。

②風流な遊び。

かげつ【花月】クワ‥

能。少年花月が天狗にさらわれ、峰々を巡った後、清水寺で喝食かっしきとなり、芸尽しを演ずることを脚色。

か‐げつ【佳月】

よい月。明月。

か‐げつ【嘉月】

陰暦3月の異称。

か‐げつ【箇月・個月・ケ月】

〔接尾〕

月数を数えるのに用いる語。「生後2―」

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐つぎ【駆継ぎ】

戦場における2番乗り。

かけ‐つぎ【掛接ぎ・掛継ぎ】

(→)「かけはぎ」に同じ。

かけ‐つ・く【駆け付く】

[一]〔自四〕

走って着く。

[二]〔自下二〕

⇒かけつける(下一)

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけっ‐くら【駆けっ競】

カケクラベの約転。

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

がけ‐づくり【崖造り】

(→)「懸け造り」に同じ。

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

①かけつけること。

②援助すること。助太刀すること。

③江戸時代、江戸の髪結が営業許可の鑑札を下付される代りに、出火の際に両町奉行所・町年寄方および牢屋敷へ駆け付けて御用書類を持ち出すように義務づけられていたこと。

⇒かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

他人の盃をうける者には3杯飲ませる意から転じて、酒席などでおくれて来た客に、続けざまに酒を3杯飲ませること。

⇒かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

かけ‐つ・ける【駆け付ける】

〔自下一〕[文]かけつ・く(下二)

駆けて到着する。急いでその場所に着く。「急を聞いて―・ける」

かけっ‐こ【駆けっこ】

かけくらべ。

かげつそうし【花月双紙】クワ‥サウ‥

随筆。松平定信著。6巻。1818年(文政1)成立。江戸時代擬古文集の代表作の一つ。花月草紙。

→文献資料[花月双紙]

かけ‐づつ【掛筒・懸筒】

筒形の掛花かけばな用の花器。多く竹製。金属製・陶器製のものもある。

か‐けっとう【過血糖】クワ‥タウ

(→)高血糖に同じ。

か‐けつ‐とう【火血刀】クワ‥タウ

地獄(火)・畜生(血)・餓鬼(刀)の三悪道のこと。三途さんず。平家物語10「―の苦果、あへて疑なし」

かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

掛繋ぎ取引の略。

⇒かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

売繋ぎおよび買繋ぎの総称。株式・商品・外国為替などの取引において、売買後の市場変動から来る損失に備えて、先物でその反対の売買をすること。保険繋ぎ。繋ぎ取引。かけつなぎ。ヘッジ。

⇒かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

がけっ‐ぷち【崖っ縁】

崖のへり。転じて、危機に瀕した状況。「―に立たされる」

かげつ‐まき【花月巻】クワ‥

(東京新橋の料理店花月の女将の創意という)女の髪の結い方。髻もとどりを低くし髷まげを出した庇髪ひさしがみの一種。明治中期に流行。

かけ‐づみ【掛積み】

港のない海村で、沖にかかった運送船へ、小舟で貨物を運んで荷役をすること。

かけ‐づめ【駆け詰め】

駆けつづけて少しも休まないこと。駆け通し。

かけ‐づめ【繋爪】

①楽箏をひく時に指先にはめる義甲。琴爪。

②(「掛爪」「拘爪」と書く)俗箏の手法の一つ。組歌で多用。親指と中指をオクターブになる位置に置き、人差指・中指の順に隣り合う2弦ずつを弾き、親指で受ける旋律パターン。

③(→)蹴爪けづめに同じ。

かけ‐づり【掛釣】

(→)「ころがし(転)」3に同じ。

かけ‐て【掛けて】

〔副〕

①心にかけて。いつも。万葉集15「まそかがみ―偲しぬへと」

②(多く、下に打消の語を伴って)少しも。決して。源氏物語夕顔「知らず顔にて―思ひ寄らぬさまに」

⇒かけて‐も【掛けても】

かけ‐で【駆出】

(→)「かけいで」に同じ。

→抜粋(能)[景清]

③幸若舞・浄瑠璃・歌舞伎の演目の総称。景清が頼朝をねらったこと、阿古屋との恋愛、娘人丸との哀話などの伝説による。「出世景清」「壇浦兜軍記」「錣引」などが有名。

④歌舞伎十八番の一つ。1732年(享保17)中村座の「大銀杏栄景清おおいちょうさかえかげきよ」で2代市川団十郎が初演。景清が牢破りをし、角柱を持っての立回りの荒事が中心となる。

→抜粋(歌舞伎)[景清]

かけ‐きん【掛金】

①掛で売買した品物の代金。掛銀。

②月掛・日掛などで定期に掛けてゆく金。掛銭。

③(「賭金」と書く)賭博とばくで、勝負の結果によってやりとりすることを約束した金銭。

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

がけ‐くずれ【崖崩れ】‥クヅレ

大雨や地震などのために、急斜面の地表の土砂がくずれ落ちる現象。山崩れよりは小規模。

かげ‐ぐち【陰口】

その人のいない所で言う悪口。かげごと。かくれごと。「―をたたく」「―をきく」

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐く・む【駆け組む】

〔自四〕

騎馬で敵中に駆け入って組打ちをする。

かけ‐くら【掛鞍】

馬にかける鞍。

かけ‐くら【駆け競・駈け競】

「かけくらべ」の略。

かけ‐くら【賭け鞍】

(→)「かけうま」に同じ。

かけ‐くらべ【駆け競べ・駈け競べ】

走って、どちらが速いか競うこと。競走。かけくら。かけっくら。かけっこ。

かけ‐くら・べる【掛け比べる】

〔他下一〕

目方をくらべる。物事を比較する。〈日葡辞書〉

かけ‐ご【賭碁】

金品を賭けて打つ囲碁。

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

→抜粋(能)[景清]

③幸若舞・浄瑠璃・歌舞伎の演目の総称。景清が頼朝をねらったこと、阿古屋との恋愛、娘人丸との哀話などの伝説による。「出世景清」「壇浦兜軍記」「錣引」などが有名。

④歌舞伎十八番の一つ。1732年(享保17)中村座の「大銀杏栄景清おおいちょうさかえかげきよ」で2代市川団十郎が初演。景清が牢破りをし、角柱を持っての立回りの荒事が中心となる。

→抜粋(歌舞伎)[景清]

かけ‐きん【掛金】

①掛で売買した品物の代金。掛銀。

②月掛・日掛などで定期に掛けてゆく金。掛銭。

③(「賭金」と書く)賭博とばくで、勝負の結果によってやりとりすることを約束した金銭。

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

がけ‐くずれ【崖崩れ】‥クヅレ

大雨や地震などのために、急斜面の地表の土砂がくずれ落ちる現象。山崩れよりは小規模。

かげ‐ぐち【陰口】

その人のいない所で言う悪口。かげごと。かくれごと。「―をたたく」「―をきく」

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐く・む【駆け組む】

〔自四〕

騎馬で敵中に駆け入って組打ちをする。

かけ‐くら【掛鞍】

馬にかける鞍。

かけ‐くら【駆け競・駈け競】

「かけくらべ」の略。

かけ‐くら【賭け鞍】

(→)「かけうま」に同じ。

かけ‐くらべ【駆け競べ・駈け競べ】

走って、どちらが速いか競うこと。競走。かけくら。かけっくら。かけっこ。

かけ‐くら・べる【掛け比べる】

〔他下一〕

目方をくらべる。物事を比較する。〈日葡辞書〉

かけ‐ご【賭碁】

金品を賭けて打つ囲碁。

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かげ‐こ【陰子・蔭子】

①人知れずかくまう子。父祖の功によって庇護ひごを受ける子。蔭子おんし。相模集「人知れず君が―になりねとぞ思ふ」

②陰間かげま。

かけ‐ごい【掛乞い】‥ゴヒ

(→)「掛取り」に同じ。〈[季]冬〉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こうじ【掛麹】‥カウジ

清酒の醪もろみの仕込みに用いる麹。

かけ‐ごえ【掛け声】‥ゴヱ

①人に呼び掛ける声。特に、演劇・競技などで、ひいきの者にかける声援。「大向うから―がかかる」

②武芸・音曲などで、気勢を添えあるいは拍子をとるために発する声。「―ばかりで実行が伴わない」

③重い物を挙げたり荷車を押したりする時などに発する声。

⇒かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】

かけ‐ごえ【掛肥】

作物に掛ける液肥。

かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】‥ゴヱダフレ

掛け声は大きいが、事態には何の進展もないこと。気勢をあげるだけで、実行に至らないこと。「行政改革は―に終わる」

⇒かけ‐ごえ【掛け声】

かけご‐くら【駆けごくら】

(カケコグラとも)駆けくらべ。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「飛びごくら、―、軽わざ、早わざ、劣ることはなけれども」

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ごと【賭言】

財物を賭けて予言の適否を争うこと。

かけ‐ごと【賭事】

金品を賭けてする勝負事。かけ。

かげ‐ごと【陰言】

当人のいない所で言う悪口。かげぐち。尾崎紅葉、多情多恨「他人の―であれば飽くまで慎むでゐる」

かげ‐ごと【陰事】

隠していること。

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐こみ【掛込】

両替屋が客から受け取る金銀のはかりの目方を少な目にして利を得ること。また、その利益。日本永代蔵4「銀二匁、三匁のうちにて五厘、一分の―を見て」

かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこむこと。駆込訴うったえをすること。

⇒かけこみ‐うったえ【駆込訴】

⇒かけこみ‐でら【駆込み寺】

⇒かけこみ‐ねがい【駆込願】

⇒かけこみ‐もの【駆込み者】

かけこみ‐うったえ【駆込訴】‥ウツタヘ

江戸時代、町役人などの手を経ず、評定所・奉行所または領主などの家に行き、またはこれを路に待ちうけて直訴じきそしたこと。かけこみねがい。駆込訴訟。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐でら【駆込み寺】

(→)縁切えんきり寺に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐ねがい【駆込願】‥ネガヒ

(→)駆込訴に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐もの【駆込み者】

危急の場合に進退きわまって他人の家にかけこんで来た者。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけ‐こ・む【掛け込む】

〔他下二〕

かぎをかけて門戸をとざす。落窪物語2「その遣り戸―・めてな入れそ」

かけ‐こ・む【駆け込む】

〔自五〕

①駆けて入る。走りながら入る。乗りこむ。好色一代女4「煮売屋に恥を捨てて―・み」

②駆込訴うったえをする。歌舞伎、韓人漢文手管始「なまめく女の徒かちはだしにて只壱人、当寺へ―・み」

かけ‐ごも【掛薦】

(→)「としごも(年薦)」に同じ。

かけ‐こも・る【掛け籠る】

〔自四〕

かぎをかけて中に閉じこもる。徒然草「やがて―・らましかば、くちをしからまし」

かけ‐ごや【掛小屋】

臨時に造った興行物などの小屋。

かけ‐ざお【掛竿】‥ザヲ

①衣服・手拭などをかけるため横に渡した竿。

②掛軸をかけるのに用いる竿。

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけ‐さか・る【掛け離る】

〔自四〕

かけはなれる。堀河百首雑「―・りゆらのと渡る柴船の」

かけ‐さき【掛先】

掛金を受け取るべき得意先。歌舞伎、東海道四谷怪談「卸店の―集めて十二三両とつて」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐ざた【陰沙汰】

かげぐち。うわさ。浮世風呂2「人の―あするのが眉目みめでもあんめえ」

かけ‐さだめ【掛け定め】

(島根県辺で)小作人の地主に対する、小作継続確認のための正月礼。田掛け。

かけ‐ざや【懸鞘】

①縫懸鞘ぬいかけざやの略。

②(→)「見せ鞘」に同じ。

かけ‐ざん【掛け算】

二つ以上の数の積を求める演算。数や式に他の数や式を掛ける計算。乗法。↔割り算

かけ‐じ【掛字】

主として文字を書いた掛物。→掛物。

⇒かけじ‐かけ【掛字掛け】

かけ‐じ【闕字・欠字】

①(→)闕画けっかくに同じ。

②⇒けつじ

かけ‐じ【懸路】‥ヂ

①木材で崖がけに棚のように造りかけた路。桟道。かけみち。千載和歌集誹諧「おそろしや木曾の―の丸木橋」

②石の多い細い山路。けわしい山路。源氏物語橋姫「雲のゐる峰の―を秋霧のいとど隔つる頃にもあるかな」

かげ‐じ【陰路】‥ヂ

かげの道。

がけ‐じ【崖路】‥ヂ

崖につけたけわしい道。がけみち。

かけじ‐かけ【掛字掛け】

掛物をかけるのに用いる竿。

⇒かけ‐じ【掛字】

かけ‐じく【掛軸】‥ヂク

(→)掛物1に同じ。「床の間の―」

かげ‐しばい【陰芝居】‥ヰ

①江戸末期、隅田川筋に納涼船の出る頃、屋形船に乗り、銅鑼どら・拍子木などの鳴物入りで、役者のこわいろを使った素人芸。後に高座にかかるようになった。

②陰に隠れて画策すること。

かけ‐しょうぎ【賭将棋】‥シヤウ‥

金品を賭けてさす将棋。

かけ‐しょうじ【掛障子】‥シヤウ‥

小窓などの壁に取り付けた折釘に掛けつるす障子。

かけ‐じょうゆ【掛醤油】‥ジヤウ‥

料理にかけて用いる生醤油、または合せ醤油。

かけ‐しょく【掛燭】

壁などに随時掛けるようにして用いる燭台。掛燭台。

かけ‐じる【掛汁】

料理の上にかけて味をつける汁。

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かげ‐こ【陰子・蔭子】

①人知れずかくまう子。父祖の功によって庇護ひごを受ける子。蔭子おんし。相模集「人知れず君が―になりねとぞ思ふ」

②陰間かげま。

かけ‐ごい【掛乞い】‥ゴヒ

(→)「掛取り」に同じ。〈[季]冬〉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こうじ【掛麹】‥カウジ

清酒の醪もろみの仕込みに用いる麹。

かけ‐ごえ【掛け声】‥ゴヱ

①人に呼び掛ける声。特に、演劇・競技などで、ひいきの者にかける声援。「大向うから―がかかる」

②武芸・音曲などで、気勢を添えあるいは拍子をとるために発する声。「―ばかりで実行が伴わない」

③重い物を挙げたり荷車を押したりする時などに発する声。

⇒かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】

かけ‐ごえ【掛肥】

作物に掛ける液肥。

かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】‥ゴヱダフレ

掛け声は大きいが、事態には何の進展もないこと。気勢をあげるだけで、実行に至らないこと。「行政改革は―に終わる」

⇒かけ‐ごえ【掛け声】

かけご‐くら【駆けごくら】

(カケコグラとも)駆けくらべ。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「飛びごくら、―、軽わざ、早わざ、劣ることはなけれども」

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ごと【賭言】

財物を賭けて予言の適否を争うこと。

かけ‐ごと【賭事】

金品を賭けてする勝負事。かけ。

かげ‐ごと【陰言】

当人のいない所で言う悪口。かげぐち。尾崎紅葉、多情多恨「他人の―であれば飽くまで慎むでゐる」

かげ‐ごと【陰事】

隠していること。

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐こみ【掛込】

両替屋が客から受け取る金銀のはかりの目方を少な目にして利を得ること。また、その利益。日本永代蔵4「銀二匁、三匁のうちにて五厘、一分の―を見て」

かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこむこと。駆込訴うったえをすること。

⇒かけこみ‐うったえ【駆込訴】

⇒かけこみ‐でら【駆込み寺】

⇒かけこみ‐ねがい【駆込願】

⇒かけこみ‐もの【駆込み者】

かけこみ‐うったえ【駆込訴】‥ウツタヘ

江戸時代、町役人などの手を経ず、評定所・奉行所または領主などの家に行き、またはこれを路に待ちうけて直訴じきそしたこと。かけこみねがい。駆込訴訟。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐でら【駆込み寺】

(→)縁切えんきり寺に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐ねがい【駆込願】‥ネガヒ

(→)駆込訴に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐もの【駆込み者】

危急の場合に進退きわまって他人の家にかけこんで来た者。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけ‐こ・む【掛け込む】

〔他下二〕

かぎをかけて門戸をとざす。落窪物語2「その遣り戸―・めてな入れそ」

かけ‐こ・む【駆け込む】

〔自五〕

①駆けて入る。走りながら入る。乗りこむ。好色一代女4「煮売屋に恥を捨てて―・み」

②駆込訴うったえをする。歌舞伎、韓人漢文手管始「なまめく女の徒かちはだしにて只壱人、当寺へ―・み」

かけ‐ごも【掛薦】

(→)「としごも(年薦)」に同じ。

かけ‐こも・る【掛け籠る】

〔自四〕

かぎをかけて中に閉じこもる。徒然草「やがて―・らましかば、くちをしからまし」

かけ‐ごや【掛小屋】

臨時に造った興行物などの小屋。

かけ‐ざお【掛竿】‥ザヲ

①衣服・手拭などをかけるため横に渡した竿。

②掛軸をかけるのに用いる竿。

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけ‐さか・る【掛け離る】

〔自四〕

かけはなれる。堀河百首雑「―・りゆらのと渡る柴船の」

かけ‐さき【掛先】

掛金を受け取るべき得意先。歌舞伎、東海道四谷怪談「卸店の―集めて十二三両とつて」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐ざた【陰沙汰】

かげぐち。うわさ。浮世風呂2「人の―あするのが眉目みめでもあんめえ」

かけ‐さだめ【掛け定め】

(島根県辺で)小作人の地主に対する、小作継続確認のための正月礼。田掛け。

かけ‐ざや【懸鞘】

①縫懸鞘ぬいかけざやの略。

②(→)「見せ鞘」に同じ。

かけ‐ざん【掛け算】

二つ以上の数の積を求める演算。数や式に他の数や式を掛ける計算。乗法。↔割り算

かけ‐じ【掛字】

主として文字を書いた掛物。→掛物。

⇒かけじ‐かけ【掛字掛け】

かけ‐じ【闕字・欠字】

①(→)闕画けっかくに同じ。

②⇒けつじ

かけ‐じ【懸路】‥ヂ

①木材で崖がけに棚のように造りかけた路。桟道。かけみち。千載和歌集誹諧「おそろしや木曾の―の丸木橋」

②石の多い細い山路。けわしい山路。源氏物語橋姫「雲のゐる峰の―を秋霧のいとど隔つる頃にもあるかな」

かげ‐じ【陰路】‥ヂ

かげの道。

がけ‐じ【崖路】‥ヂ

崖につけたけわしい道。がけみち。

かけじ‐かけ【掛字掛け】

掛物をかけるのに用いる竿。

⇒かけ‐じ【掛字】

かけ‐じく【掛軸】‥ヂク

(→)掛物1に同じ。「床の間の―」

かげ‐しばい【陰芝居】‥ヰ

①江戸末期、隅田川筋に納涼船の出る頃、屋形船に乗り、銅鑼どら・拍子木などの鳴物入りで、役者のこわいろを使った素人芸。後に高座にかかるようになった。

②陰に隠れて画策すること。

かけ‐しょうぎ【賭将棋】‥シヤウ‥

金品を賭けてさす将棋。

かけ‐しょうじ【掛障子】‥シヤウ‥

小窓などの壁に取り付けた折釘に掛けつるす障子。

かけ‐じょうゆ【掛醤油】‥ジヤウ‥

料理にかけて用いる生醤油、または合せ醤油。

かけ‐しょく【掛燭】

壁などに随時掛けるようにして用いる燭台。掛燭台。

かけ‐じる【掛汁】

料理の上にかけて味をつける汁。

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

カケス

提供:OPO

カケス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐ず【掛図】‥ヅ

地図・絵図・標本などを掛軸のように表装したもの。

かけ‐ず

〔副〕

①問題にもされずに。歯牙にもかけられず。徒然草「―けおさるるこそ、ほいなきわざなれ」

②わけもなく。もろく。むぞうさに。保元物語「左の膝を…ふつと射切り、馬の太腹―通れば」

かけ‐すう【掛数】

網地の目数。一般に網地の幅は掛数で表す。かけめ。

かけ‐す・う【駆け据う】

〔他下二〕

駆けさせた馬をおさえとめる。保元物語「門前に馬を―・ゑ」

かけ‐すおう【掛素襖】‥アヲ

室町時代頃の略服。素襖の裾を袴の下に着込めずに掛け垂れたままの着装。遺風は能・狂言に伝わり、前者は大口袴、後者は狂言袴または括り袴を用いる。掛素袍。かけずおう。

かけ‐ずく【賭け尽】‥ヅク

賭け次第。賭けた結果。醒睡笑「其方え読まずばわれにふるまへと、―にしたり」。日葡辞書「カケヅク、また、カケドク」→ずく(尽)

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐ずて【掛け捨て】

(カケステとも)

①元結もとゆいなどの、掛けた後で不用となったもの。

②掛金をその期限まで続けないで、中途でやめること。

③保険で、掛金を満期まで払い込んでも、傷害や火災などに遭わなければ、掛金が戻って来ないこと。

かけずり‐まわ・る【駆けずり回る】‥ヅリマハル

〔自五〕

あちらこちら走りまわる。奔走ほんそうする。

かけ‐ず・る【駆けづる】‥ヅル

〔自四〕

駆けまわる。奔走する。落窪物語1「この部屋のあたりを―・り侍れど」

かけ‐ぜに【欠銭】

欠損のある悪質の銭貨。かけせん。

かげ‐ぜりふ【陰台詞・陰白】

無声映画の上映で、数人の弁士が登場人物にあわせて陰で台詞をしゃべること。大正期に流行。

かけ‐せん【掛銭】

①頼母子たのもし講の掛金かけきん。日掛・月掛の貯金の掛金。

②中世、領民に課した金銭。

③勝負ごとに賭ける金銭。

かげ‐ぜん【陰膳】

旅などに出た人の安全を祈って、留守宅で用意して供える食膳。「―を据える」

かけそく

安心してたよりにできるもの。あて。誹風柳多留7「―にならないやつら後家につき」

かけそく‐まい【掛束米】

(島根県辺で)年貢米。掛米。

かけ‐そば【掛蕎麦】

熱いだし汁をかけただけの蕎麦。ぶっかけそば。かけ。

かけ‐ぞり【掛反り】

相撲の手の一つ。頭を相手の腋わきの下に入れ、頭を入れたのと反対側の足を相手の足の外側にかけ、そのまま身体をそらせて倒すもの。

かけ‐だい【掛台】

(→)絎くけ台に同じ。

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かげ‐だい【陰代・蔭代】

家屋や樹木など、あらかじめ陰を生じることを想定して、一定の除地のけちをつくること。あるいは、その損失の補償。陰引。陰年貢。

かけ‐だいきん【掛代金】

掛売りの品物の代金。

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐だおれ【掛倒れ】‥ダフレ

①掛代金の取立てができず損失となること。

②費用ばかりかかって収益のないこと。

③掛金をかけただけで損失となること。

かけたか‐の‐とり【かけたかの鳥】

(「ほんぞんかけたか」「てっぺんかけたか」と鳴くというので名づける)ホトトギスの異称。

かけ‐だし【掛出し】

①建物の一部を外方へ突き出して造ること。「―さじき」

②両替屋が客に渡す金銀のはかりの目方を実際よりも多めにいうこと。また、それによって得る利益。〈日葡辞書〉

⇒かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

かけ‐だし【駆出し】

①(→)「かけいで」に同じ。狂言、柿山伏「此貴い―の山伏を」

②物事を始めたばかりで未熟なこと。また、そのような人。「―の記者」

⇒かけだし‐もの【駆出し者】

かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

本屋ほんおくから外に突き出して設けた舞台。

⇒かけ‐だし【掛出し】

かけだし‐もの【駆出し者】

初心者。新参者。

⇒かけ‐だし【駆出し】

かけ‐だ・す【掛け出す】

〔他五〕

①さじき・縁などを、外方へ張り出して造る。

②物を秤はかって、量目の余分が出る。日葡辞書「イチモンメ(一匁)カケダイタ」

かけ‐だ・す【駆け出す】

〔自五〕

①駆けはじめる。

②駆けて外へ出る。にげ出す。

かけ‐た・つ【駆け立つ】

[一]〔他下二〕

馬を駆けて追いたてる。かけちらす。平治物語「十七騎に―・てられて」

[二]〔自下二〕

速く駆ける。浄瑠璃、冥途飛脚「茶園畑の間々を―・ててこそ通りけれ」

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かげ‐ち【陰地】

日陰の土地。日当りのわるい土地。

かけ‐ちがい【掛違い】‥チガヒ

かけちがうこと。行き違い。食い違い。

かけ‐ちが・う【掛け違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

行きちがう。すれちがいになる。くいちがう。「―・って会えなかった」「両者の意見が―・う」

[二]〔他五〕

かけ誤る。かけちがえる。「ボタンを―・う」

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐ぢゃや【掛茶屋】

(「かけ」は「さしかけ」の意)路傍に葦簀よしずなどをさしかけて通行人を相手に営む、簡単な造りの茶屋。腰掛茶屋。

かけ‐ちょう【掛帳】‥チヤウ

掛売りの品物・代金などを記入しておく帳簿。日本永代蔵5「―は心に消して帰る」

かけ‐ちら・す【駆け散らす】

〔他四〕

馬を走らせて、敵などを追い散らす。

か‐けつ【可決】

提出された議案をよいと認めて決めること。「議案を―する」↔否決

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐げつ【花月】クワ‥

①花と月。

②風流な遊び。

かげつ【花月】クワ‥

能。少年花月が天狗にさらわれ、峰々を巡った後、清水寺で喝食かっしきとなり、芸尽しを演ずることを脚色。

か‐げつ【佳月】

よい月。明月。

か‐げつ【嘉月】

陰暦3月の異称。

か‐げつ【箇月・個月・ケ月】

〔接尾〕

月数を数えるのに用いる語。「生後2―」

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐つぎ【駆継ぎ】

戦場における2番乗り。

かけ‐つぎ【掛接ぎ・掛継ぎ】

(→)「かけはぎ」に同じ。

かけ‐つ・く【駆け付く】

[一]〔自四〕

走って着く。

[二]〔自下二〕

⇒かけつける(下一)

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけっ‐くら【駆けっ競】

カケクラベの約転。

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

がけ‐づくり【崖造り】

(→)「懸け造り」に同じ。

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

①かけつけること。

②援助すること。助太刀すること。

③江戸時代、江戸の髪結が営業許可の鑑札を下付される代りに、出火の際に両町奉行所・町年寄方および牢屋敷へ駆け付けて御用書類を持ち出すように義務づけられていたこと。

⇒かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

他人の盃をうける者には3杯飲ませる意から転じて、酒席などでおくれて来た客に、続けざまに酒を3杯飲ませること。

⇒かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

かけ‐つ・ける【駆け付ける】

〔自下一〕[文]かけつ・く(下二)

駆けて到着する。急いでその場所に着く。「急を聞いて―・ける」

かけっ‐こ【駆けっこ】

かけくらべ。

かげつそうし【花月双紙】クワ‥サウ‥

随筆。松平定信著。6巻。1818年(文政1)成立。江戸時代擬古文集の代表作の一つ。花月草紙。

→文献資料[花月双紙]

かけ‐づつ【掛筒・懸筒】

筒形の掛花かけばな用の花器。多く竹製。金属製・陶器製のものもある。

か‐けっとう【過血糖】クワ‥タウ

(→)高血糖に同じ。

か‐けつ‐とう【火血刀】クワ‥タウ

地獄(火)・畜生(血)・餓鬼(刀)の三悪道のこと。三途さんず。平家物語10「―の苦果、あへて疑なし」

かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

掛繋ぎ取引の略。

⇒かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

売繋ぎおよび買繋ぎの総称。株式・商品・外国為替などの取引において、売買後の市場変動から来る損失に備えて、先物でその反対の売買をすること。保険繋ぎ。繋ぎ取引。かけつなぎ。ヘッジ。

⇒かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

がけっ‐ぷち【崖っ縁】

崖のへり。転じて、危機に瀕した状況。「―に立たされる」

かげつ‐まき【花月巻】クワ‥

(東京新橋の料理店花月の女将の創意という)女の髪の結い方。髻もとどりを低くし髷まげを出した庇髪ひさしがみの一種。明治中期に流行。

かけ‐づみ【掛積み】

港のない海村で、沖にかかった運送船へ、小舟で貨物を運んで荷役をすること。

かけ‐づめ【駆け詰め】

駆けつづけて少しも休まないこと。駆け通し。

かけ‐づめ【繋爪】

①楽箏をひく時に指先にはめる義甲。琴爪。

②(「掛爪」「拘爪」と書く)俗箏の手法の一つ。組歌で多用。親指と中指をオクターブになる位置に置き、人差指・中指の順に隣り合う2弦ずつを弾き、親指で受ける旋律パターン。

③(→)蹴爪けづめに同じ。

かけ‐づり【掛釣】

(→)「ころがし(転)」3に同じ。

かけ‐て【掛けて】

〔副〕

①心にかけて。いつも。万葉集15「まそかがみ―偲しぬへと」

②(多く、下に打消の語を伴って)少しも。決して。源氏物語夕顔「知らず顔にて―思ひ寄らぬさまに」

⇒かけて‐も【掛けても】

かけ‐で【駆出】

(→)「かけいで」に同じ。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐ず【掛図】‥ヅ

地図・絵図・標本などを掛軸のように表装したもの。

かけ‐ず

〔副〕

①問題にもされずに。歯牙にもかけられず。徒然草「―けおさるるこそ、ほいなきわざなれ」

②わけもなく。もろく。むぞうさに。保元物語「左の膝を…ふつと射切り、馬の太腹―通れば」

かけ‐すう【掛数】

網地の目数。一般に網地の幅は掛数で表す。かけめ。

かけ‐す・う【駆け据う】

〔他下二〕

駆けさせた馬をおさえとめる。保元物語「門前に馬を―・ゑ」

かけ‐すおう【掛素襖】‥アヲ

室町時代頃の略服。素襖の裾を袴の下に着込めずに掛け垂れたままの着装。遺風は能・狂言に伝わり、前者は大口袴、後者は狂言袴または括り袴を用いる。掛素袍。かけずおう。

かけ‐ずく【賭け尽】‥ヅク

賭け次第。賭けた結果。醒睡笑「其方え読まずばわれにふるまへと、―にしたり」。日葡辞書「カケヅク、また、カケドク」→ずく(尽)

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐ずて【掛け捨て】

(カケステとも)

①元結もとゆいなどの、掛けた後で不用となったもの。

②掛金をその期限まで続けないで、中途でやめること。

③保険で、掛金を満期まで払い込んでも、傷害や火災などに遭わなければ、掛金が戻って来ないこと。

かけずり‐まわ・る【駆けずり回る】‥ヅリマハル

〔自五〕

あちらこちら走りまわる。奔走ほんそうする。

かけ‐ず・る【駆けづる】‥ヅル

〔自四〕

駆けまわる。奔走する。落窪物語1「この部屋のあたりを―・り侍れど」

かけ‐ぜに【欠銭】

欠損のある悪質の銭貨。かけせん。

かげ‐ぜりふ【陰台詞・陰白】

無声映画の上映で、数人の弁士が登場人物にあわせて陰で台詞をしゃべること。大正期に流行。

かけ‐せん【掛銭】

①頼母子たのもし講の掛金かけきん。日掛・月掛の貯金の掛金。

②中世、領民に課した金銭。

③勝負ごとに賭ける金銭。

かげ‐ぜん【陰膳】

旅などに出た人の安全を祈って、留守宅で用意して供える食膳。「―を据える」

かけそく

安心してたよりにできるもの。あて。誹風柳多留7「―にならないやつら後家につき」

かけそく‐まい【掛束米】

(島根県辺で)年貢米。掛米。

かけ‐そば【掛蕎麦】

熱いだし汁をかけただけの蕎麦。ぶっかけそば。かけ。

かけ‐ぞり【掛反り】

相撲の手の一つ。頭を相手の腋わきの下に入れ、頭を入れたのと反対側の足を相手の足の外側にかけ、そのまま身体をそらせて倒すもの。

かけ‐だい【掛台】

(→)絎くけ台に同じ。

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かげ‐だい【陰代・蔭代】

家屋や樹木など、あらかじめ陰を生じることを想定して、一定の除地のけちをつくること。あるいは、その損失の補償。陰引。陰年貢。

かけ‐だいきん【掛代金】

掛売りの品物の代金。

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐だおれ【掛倒れ】‥ダフレ

①掛代金の取立てができず損失となること。

②費用ばかりかかって収益のないこと。

③掛金をかけただけで損失となること。

かけたか‐の‐とり【かけたかの鳥】

(「ほんぞんかけたか」「てっぺんかけたか」と鳴くというので名づける)ホトトギスの異称。

かけ‐だし【掛出し】

①建物の一部を外方へ突き出して造ること。「―さじき」

②両替屋が客に渡す金銀のはかりの目方を実際よりも多めにいうこと。また、それによって得る利益。〈日葡辞書〉

⇒かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

かけ‐だし【駆出し】

①(→)「かけいで」に同じ。狂言、柿山伏「此貴い―の山伏を」

②物事を始めたばかりで未熟なこと。また、そのような人。「―の記者」

⇒かけだし‐もの【駆出し者】

かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

本屋ほんおくから外に突き出して設けた舞台。

⇒かけ‐だし【掛出し】

かけだし‐もの【駆出し者】

初心者。新参者。

⇒かけ‐だし【駆出し】

かけ‐だ・す【掛け出す】

〔他五〕

①さじき・縁などを、外方へ張り出して造る。

②物を秤はかって、量目の余分が出る。日葡辞書「イチモンメ(一匁)カケダイタ」

かけ‐だ・す【駆け出す】

〔自五〕

①駆けはじめる。

②駆けて外へ出る。にげ出す。

かけ‐た・つ【駆け立つ】

[一]〔他下二〕

馬を駆けて追いたてる。かけちらす。平治物語「十七騎に―・てられて」

[二]〔自下二〕

速く駆ける。浄瑠璃、冥途飛脚「茶園畑の間々を―・ててこそ通りけれ」

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かげ‐ち【陰地】

日陰の土地。日当りのわるい土地。

かけ‐ちがい【掛違い】‥チガヒ

かけちがうこと。行き違い。食い違い。

かけ‐ちが・う【掛け違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

行きちがう。すれちがいになる。くいちがう。「―・って会えなかった」「両者の意見が―・う」

[二]〔他五〕

かけ誤る。かけちがえる。「ボタンを―・う」

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐ぢゃや【掛茶屋】

(「かけ」は「さしかけ」の意)路傍に葦簀よしずなどをさしかけて通行人を相手に営む、簡単な造りの茶屋。腰掛茶屋。

かけ‐ちょう【掛帳】‥チヤウ

掛売りの品物・代金などを記入しておく帳簿。日本永代蔵5「―は心に消して帰る」

かけ‐ちら・す【駆け散らす】

〔他四〕

馬を走らせて、敵などを追い散らす。

か‐けつ【可決】

提出された議案をよいと認めて決めること。「議案を―する」↔否決

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐げつ【花月】クワ‥

①花と月。

②風流な遊び。

かげつ【花月】クワ‥

能。少年花月が天狗にさらわれ、峰々を巡った後、清水寺で喝食かっしきとなり、芸尽しを演ずることを脚色。

か‐げつ【佳月】

よい月。明月。

か‐げつ【嘉月】

陰暦3月の異称。

か‐げつ【箇月・個月・ケ月】

〔接尾〕

月数を数えるのに用いる語。「生後2―」

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐つぎ【駆継ぎ】

戦場における2番乗り。

かけ‐つぎ【掛接ぎ・掛継ぎ】

(→)「かけはぎ」に同じ。

かけ‐つ・く【駆け付く】

[一]〔自四〕

走って着く。

[二]〔自下二〕

⇒かけつける(下一)

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけっ‐くら【駆けっ競】

カケクラベの約転。

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

がけ‐づくり【崖造り】

(→)「懸け造り」に同じ。

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

①かけつけること。

②援助すること。助太刀すること。

③江戸時代、江戸の髪結が営業許可の鑑札を下付される代りに、出火の際に両町奉行所・町年寄方および牢屋敷へ駆け付けて御用書類を持ち出すように義務づけられていたこと。

⇒かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

他人の盃をうける者には3杯飲ませる意から転じて、酒席などでおくれて来た客に、続けざまに酒を3杯飲ませること。

⇒かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

かけ‐つ・ける【駆け付ける】

〔自下一〕[文]かけつ・く(下二)

駆けて到着する。急いでその場所に着く。「急を聞いて―・ける」

かけっ‐こ【駆けっこ】

かけくらべ。

かげつそうし【花月双紙】クワ‥サウ‥

随筆。松平定信著。6巻。1818年(文政1)成立。江戸時代擬古文集の代表作の一つ。花月草紙。

→文献資料[花月双紙]

かけ‐づつ【掛筒・懸筒】

筒形の掛花かけばな用の花器。多く竹製。金属製・陶器製のものもある。

か‐けっとう【過血糖】クワ‥タウ

(→)高血糖に同じ。

か‐けつ‐とう【火血刀】クワ‥タウ

地獄(火)・畜生(血)・餓鬼(刀)の三悪道のこと。三途さんず。平家物語10「―の苦果、あへて疑なし」

かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

掛繋ぎ取引の略。

⇒かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

売繋ぎおよび買繋ぎの総称。株式・商品・外国為替などの取引において、売買後の市場変動から来る損失に備えて、先物でその反対の売買をすること。保険繋ぎ。繋ぎ取引。かけつなぎ。ヘッジ。

⇒かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

がけっ‐ぷち【崖っ縁】

崖のへり。転じて、危機に瀕した状況。「―に立たされる」

かげつ‐まき【花月巻】クワ‥

(東京新橋の料理店花月の女将の創意という)女の髪の結い方。髻もとどりを低くし髷まげを出した庇髪ひさしがみの一種。明治中期に流行。

かけ‐づみ【掛積み】

港のない海村で、沖にかかった運送船へ、小舟で貨物を運んで荷役をすること。

かけ‐づめ【駆け詰め】

駆けつづけて少しも休まないこと。駆け通し。

かけ‐づめ【繋爪】

①楽箏をひく時に指先にはめる義甲。琴爪。

②(「掛爪」「拘爪」と書く)俗箏の手法の一つ。組歌で多用。親指と中指をオクターブになる位置に置き、人差指・中指の順に隣り合う2弦ずつを弾き、親指で受ける旋律パターン。

③(→)蹴爪けづめに同じ。

かけ‐づり【掛釣】

(→)「ころがし(転)」3に同じ。

かけ‐て【掛けて】

〔副〕

①心にかけて。いつも。万葉集15「まそかがみ―偲しぬへと」

②(多く、下に打消の語を伴って)少しも。決して。源氏物語夕顔「知らず顔にて―思ひ寄らぬさまに」

⇒かけて‐も【掛けても】

かけ‐で【駆出】

(→)「かけいで」に同じ。

広辞苑 ページ 3580 での【○影が差す】単語。