複数辞典一括検索+![]()

![]()

○亀は万年かめはまんねん🔗⭐🔉

○亀は万年かめはまんねん

亀の長寿にあやかる祝いことば。→鶴は千年亀は万年

⇒かめ【亀】

カメハメハ【Kamehameha】

(1世)ハワイ諸島を征服・統一した、カメハメハ王朝初代の王。カメハメハ大王。(在位1795〜1819)(1758?〜1819)

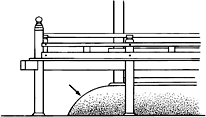

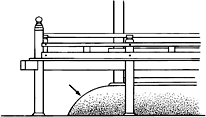

かめ‐ばら【亀腹】

①脹満ちょうまんの俗称。腹腔がふくれ、腹面に静脈があらわれて亀甲状を呈することからいう。

②寺社建築の土壇や、多宝塔の上下両層の間に造った饅頭まんじゅう形のもの。

亀腹

かめ‐ぶし【亀節】

鰹かつお節の一種。小さめの鰹を三枚におろした片身を一節とするもの。形が中ぶくれにやや反って亀の甲に似ているからいう。→本節ほんぶし

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

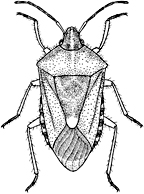

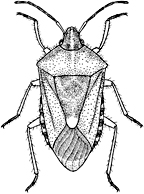

かめ‐むし【椿象・亀虫】

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

かめ‐ぶし【亀節】

鰹かつお節の一種。小さめの鰹を三枚におろした片身を一節とするもの。形が中ぶくれにやや反って亀の甲に似ているからいう。→本節ほんぶし

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

かめ‐むし【椿象・亀虫】

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめむし‐もく【椿象目】

昆虫綱の一目。カメムシ目。不完全変態で、口器は完全な吸い型で針状。前翅が全体膜質のヨコバイ亜目(同翅類)と、基部が革質のカメムシ亜目(異翅類)とに大別。害虫が少なくない。半翅目(類)。有吻類。

⇒かめ‐むし【椿象・亀虫】

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐てんのう【亀山天皇】‥ワウ

鎌倉中期の天皇。後嵯峨天皇の皇子。名は恒仁つねひと。蒙古襲来時の天皇。後宇多天皇に譲位後、1287年(弘安10)まで院政。(在位1259〜1274)(1249〜1305)→天皇(表)→大覚寺統

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

カメラ【camera】

①針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置。カメラ‐オブスキュラ・写真機・撮影機・テレビ‐カメラ・ビデオ‐カメラなど。キャメラ。

②カメラマンの略。

⇒カメラ‐アイ【camera-eye】

⇒カメラ‐アングル【camera angle】

⇒カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

⇒カメラ‐ポジション【camera position】

⇒カメラ‐マン【cameraman】

⇒カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

⇒カメラ‐ワーク【camera work】

⇒カメラ‐わり【カメラ割り】

カメラ‐アイ【camera-eye】

カメラ・フィルムなどの性能や撮影条件などから、写真として仕上がった画像を想像できる能力。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐アングル【camera angle】

撮影の際、カメラの光軸が水平面となす角度。カメラを上(下)に向けて撮る場合をロー(ハイ)‐アングルという。また、一般に写真の構図。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

(暗い部屋の意)小孔またはレンズのついた暗箱あんばこ。写真発明以前、画家などが写生に用いた。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ポジション【camera position】

被写体に対するカメラの位置。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐マン【cameraman】

①専門の写真技師。写真家。

②新聞社などの写真撮影担当者。

③映画・テレビの撮影技師。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

テレビ撮影の前に、本番と同じ条件で行う稽古。カメラの位置・角度・移動などを試すために行う。カメ‐リハ。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ワーク【camera work】

写真・映画・テレビ映像の制作上でのカメラの操作技術。撮影技術。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐わり【カメラ割り】

テレビの撮影で、カメラの位置・角度・画面の大きさなどを、あらかじめ決めること。

⇒カメラ【camera】

カメリア【Camellia ラテン】

ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)。東南アジアに約100種。サザンカ・チャノキなど。

が・める

〔他下一〕

①がむしゃらに、より大きい利を得ようとする。

②他人のものをちょろまかす。

カメルーン【Cameroun フランス】

アフリカ中部、ギニア湾奥にある共和国。もとドイツ領。第一次大戦後フランス・イギリスの委任統治領・信託統治領を経て、1960年フランス領が共和国として独立、72年イギリス領南部と連合共和国を結成、84年カメルーン共和国と改称。面積47万5000平方キロメートル。人口1444万(1998)。首都ヤウンデ。→アフリカ(図)

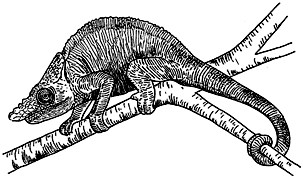

カメレオン【chameleon】

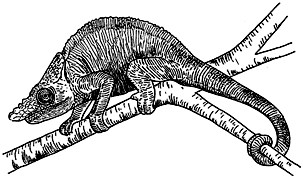

カメレオン科の爬虫類の総称。樹上生活に適応し、体は左右に扁平、表面に顆粒状隆起がある。長さ数センチメートルから60センチメートル。普通、緑灰色で不規則な斑点が混在、体色を変えることで著名。眼は大きく、左右独立に動き、別々のものを見る。頭部は箱状で、縦走隆起や角のあるものがある。長い舌を持ち、これを伸ばして昆虫などを捕食。尾は長く、後端を樹枝などに巻きつける。アフリカ・マダガスカル・インドを中心に約80種が分布。

パーソン‐カメレオン

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめむし‐もく【椿象目】

昆虫綱の一目。カメムシ目。不完全変態で、口器は完全な吸い型で針状。前翅が全体膜質のヨコバイ亜目(同翅類)と、基部が革質のカメムシ亜目(異翅類)とに大別。害虫が少なくない。半翅目(類)。有吻類。

⇒かめ‐むし【椿象・亀虫】

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐てんのう【亀山天皇】‥ワウ

鎌倉中期の天皇。後嵯峨天皇の皇子。名は恒仁つねひと。蒙古襲来時の天皇。後宇多天皇に譲位後、1287年(弘安10)まで院政。(在位1259〜1274)(1249〜1305)→天皇(表)→大覚寺統

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

カメラ【camera】

①針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置。カメラ‐オブスキュラ・写真機・撮影機・テレビ‐カメラ・ビデオ‐カメラなど。キャメラ。

②カメラマンの略。

⇒カメラ‐アイ【camera-eye】

⇒カメラ‐アングル【camera angle】

⇒カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

⇒カメラ‐ポジション【camera position】

⇒カメラ‐マン【cameraman】

⇒カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

⇒カメラ‐ワーク【camera work】

⇒カメラ‐わり【カメラ割り】

カメラ‐アイ【camera-eye】

カメラ・フィルムなどの性能や撮影条件などから、写真として仕上がった画像を想像できる能力。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐アングル【camera angle】

撮影の際、カメラの光軸が水平面となす角度。カメラを上(下)に向けて撮る場合をロー(ハイ)‐アングルという。また、一般に写真の構図。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

(暗い部屋の意)小孔またはレンズのついた暗箱あんばこ。写真発明以前、画家などが写生に用いた。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ポジション【camera position】

被写体に対するカメラの位置。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐マン【cameraman】

①専門の写真技師。写真家。

②新聞社などの写真撮影担当者。

③映画・テレビの撮影技師。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

テレビ撮影の前に、本番と同じ条件で行う稽古。カメラの位置・角度・移動などを試すために行う。カメ‐リハ。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ワーク【camera work】

写真・映画・テレビ映像の制作上でのカメラの操作技術。撮影技術。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐わり【カメラ割り】

テレビの撮影で、カメラの位置・角度・画面の大きさなどを、あらかじめ決めること。

⇒カメラ【camera】

カメリア【Camellia ラテン】

ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)。東南アジアに約100種。サザンカ・チャノキなど。

が・める

〔他下一〕

①がむしゃらに、より大きい利を得ようとする。

②他人のものをちょろまかす。

カメルーン【Cameroun フランス】

アフリカ中部、ギニア湾奥にある共和国。もとドイツ領。第一次大戦後フランス・イギリスの委任統治領・信託統治領を経て、1960年フランス領が共和国として独立、72年イギリス領南部と連合共和国を結成、84年カメルーン共和国と改称。面積47万5000平方キロメートル。人口1444万(1998)。首都ヤウンデ。→アフリカ(図)

カメレオン【chameleon】

カメレオン科の爬虫類の総称。樹上生活に適応し、体は左右に扁平、表面に顆粒状隆起がある。長さ数センチメートルから60センチメートル。普通、緑灰色で不規則な斑点が混在、体色を変えることで著名。眼は大きく、左右独立に動き、別々のものを見る。頭部は箱状で、縦走隆起や角のあるものがある。長い舌を持ち、これを伸ばして昆虫などを捕食。尾は長く、後端を樹枝などに巻きつける。アフリカ・マダガスカル・インドを中心に約80種が分布。

パーソン‐カメレオン

カメレオン

提供:東京動物園協会

カメレオン

提供:東京動物園協会

⇒カメレオン‐ざ【カメレオン座】

カメレオン‐ざ【カメレオン座】

(Chamaeleon ラテン)南天の星座。海蛇座うみへびざの遥か南方で、日本からは見えない。

⇒カメレオン【chameleon】

か‐めん【下面】

下したの方の面。↔上面

か‐めん【火面】クワ‥

収差のある凸レンズ・凹面鏡などで、1点から出た光が集まる曲面。

か‐めん【火綿】クワ‥

(→)綿火薬に同じ。

か‐めん【仮免】

かりに許すこと。

か‐めん【仮面】

①木・土・紙などで種々の顔の形に作り、顔にかぶるもの。宗教儀礼や演劇・余興に用いる。めん。めんも。

②比喩的に、正体や本心を隠すみせかけのもの。「―をはぎ取る」

⇒かめん‐うつびょう【仮面鬱病】

⇒かめん‐げき【仮面劇】

⇒仮面を被る

⇒仮面を脱ぐ

が‐めん【画面】グワ‥

①絵画の表面。絵のおもて。

②写真・映画・テレビなどの、写し出された像。また、像を映し出す面。

かめん‐うつびょう【仮面鬱病】‥ビヤウ

内因性鬱病のうち、身体症状が前面に現れ、精神症状が乏しいかまたはそれを欠くもの。身体症状は多彩で客観的根拠がなく、また変わりやすい。

⇒か‐めん【仮面】

かめん‐げき【仮面劇】

仮面をかぶって行う演劇。古代ギリシア劇や伎楽ぎがく、日本の里神楽・能楽の類で、この仮面が特定の役割・性格を表す。現代劇でも行われる。

⇒か‐めん【仮面】

⇒カメレオン‐ざ【カメレオン座】

カメレオン‐ざ【カメレオン座】

(Chamaeleon ラテン)南天の星座。海蛇座うみへびざの遥か南方で、日本からは見えない。

⇒カメレオン【chameleon】

か‐めん【下面】

下したの方の面。↔上面

か‐めん【火面】クワ‥

収差のある凸レンズ・凹面鏡などで、1点から出た光が集まる曲面。

か‐めん【火綿】クワ‥

(→)綿火薬に同じ。

か‐めん【仮免】

かりに許すこと。

か‐めん【仮面】

①木・土・紙などで種々の顔の形に作り、顔にかぶるもの。宗教儀礼や演劇・余興に用いる。めん。めんも。

②比喩的に、正体や本心を隠すみせかけのもの。「―をはぎ取る」

⇒かめん‐うつびょう【仮面鬱病】

⇒かめん‐げき【仮面劇】

⇒仮面を被る

⇒仮面を脱ぐ

が‐めん【画面】グワ‥

①絵画の表面。絵のおもて。

②写真・映画・テレビなどの、写し出された像。また、像を映し出す面。

かめん‐うつびょう【仮面鬱病】‥ビヤウ

内因性鬱病のうち、身体症状が前面に現れ、精神症状が乏しいかまたはそれを欠くもの。身体症状は多彩で客観的根拠がなく、また変わりやすい。

⇒か‐めん【仮面】

かめん‐げき【仮面劇】

仮面をかぶって行う演劇。古代ギリシア劇や伎楽ぎがく、日本の里神楽・能楽の類で、この仮面が特定の役割・性格を表す。現代劇でも行われる。

⇒か‐めん【仮面】

かめ‐ぶし【亀節】

鰹かつお節の一種。小さめの鰹を三枚におろした片身を一節とするもの。形が中ぶくれにやや反って亀の甲に似ているからいう。→本節ほんぶし

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

かめ‐むし【椿象・亀虫】

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

かめ‐ぶし【亀節】

鰹かつお節の一種。小さめの鰹を三枚におろした片身を一節とするもの。形が中ぶくれにやや反って亀の甲に似ているからいう。→本節ほんぶし

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

かめ‐むし【椿象・亀虫】

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめむし‐もく【椿象目】

昆虫綱の一目。カメムシ目。不完全変態で、口器は完全な吸い型で針状。前翅が全体膜質のヨコバイ亜目(同翅類)と、基部が革質のカメムシ亜目(異翅類)とに大別。害虫が少なくない。半翅目(類)。有吻類。

⇒かめ‐むし【椿象・亀虫】

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐てんのう【亀山天皇】‥ワウ

鎌倉中期の天皇。後嵯峨天皇の皇子。名は恒仁つねひと。蒙古襲来時の天皇。後宇多天皇に譲位後、1287年(弘安10)まで院政。(在位1259〜1274)(1249〜1305)→天皇(表)→大覚寺統

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

カメラ【camera】

①針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置。カメラ‐オブスキュラ・写真機・撮影機・テレビ‐カメラ・ビデオ‐カメラなど。キャメラ。

②カメラマンの略。

⇒カメラ‐アイ【camera-eye】

⇒カメラ‐アングル【camera angle】

⇒カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

⇒カメラ‐ポジション【camera position】

⇒カメラ‐マン【cameraman】

⇒カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

⇒カメラ‐ワーク【camera work】

⇒カメラ‐わり【カメラ割り】

カメラ‐アイ【camera-eye】

カメラ・フィルムなどの性能や撮影条件などから、写真として仕上がった画像を想像できる能力。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐アングル【camera angle】

撮影の際、カメラの光軸が水平面となす角度。カメラを上(下)に向けて撮る場合をロー(ハイ)‐アングルという。また、一般に写真の構図。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

(暗い部屋の意)小孔またはレンズのついた暗箱あんばこ。写真発明以前、画家などが写生に用いた。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ポジション【camera position】

被写体に対するカメラの位置。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐マン【cameraman】

①専門の写真技師。写真家。

②新聞社などの写真撮影担当者。

③映画・テレビの撮影技師。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

テレビ撮影の前に、本番と同じ条件で行う稽古。カメラの位置・角度・移動などを試すために行う。カメ‐リハ。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ワーク【camera work】

写真・映画・テレビ映像の制作上でのカメラの操作技術。撮影技術。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐わり【カメラ割り】

テレビの撮影で、カメラの位置・角度・画面の大きさなどを、あらかじめ決めること。

⇒カメラ【camera】

カメリア【Camellia ラテン】

ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)。東南アジアに約100種。サザンカ・チャノキなど。

が・める

〔他下一〕

①がむしゃらに、より大きい利を得ようとする。

②他人のものをちょろまかす。

カメルーン【Cameroun フランス】

アフリカ中部、ギニア湾奥にある共和国。もとドイツ領。第一次大戦後フランス・イギリスの委任統治領・信託統治領を経て、1960年フランス領が共和国として独立、72年イギリス領南部と連合共和国を結成、84年カメルーン共和国と改称。面積47万5000平方キロメートル。人口1444万(1998)。首都ヤウンデ。→アフリカ(図)

カメレオン【chameleon】

カメレオン科の爬虫類の総称。樹上生活に適応し、体は左右に扁平、表面に顆粒状隆起がある。長さ数センチメートルから60センチメートル。普通、緑灰色で不規則な斑点が混在、体色を変えることで著名。眼は大きく、左右独立に動き、別々のものを見る。頭部は箱状で、縦走隆起や角のあるものがある。長い舌を持ち、これを伸ばして昆虫などを捕食。尾は長く、後端を樹枝などに巻きつける。アフリカ・マダガスカル・インドを中心に約80種が分布。

パーソン‐カメレオン

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめむし‐もく【椿象目】

昆虫綱の一目。カメムシ目。不完全変態で、口器は完全な吸い型で針状。前翅が全体膜質のヨコバイ亜目(同翅類)と、基部が革質のカメムシ亜目(異翅類)とに大別。害虫が少なくない。半翅目(類)。有吻類。

⇒かめ‐むし【椿象・亀虫】

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐てんのう【亀山天皇】‥ワウ

鎌倉中期の天皇。後嵯峨天皇の皇子。名は恒仁つねひと。蒙古襲来時の天皇。後宇多天皇に譲位後、1287年(弘安10)まで院政。(在位1259〜1274)(1249〜1305)→天皇(表)→大覚寺統

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

カメラ【camera】

①針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置。カメラ‐オブスキュラ・写真機・撮影機・テレビ‐カメラ・ビデオ‐カメラなど。キャメラ。

②カメラマンの略。

⇒カメラ‐アイ【camera-eye】

⇒カメラ‐アングル【camera angle】

⇒カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

⇒カメラ‐ポジション【camera position】

⇒カメラ‐マン【cameraman】

⇒カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

⇒カメラ‐ワーク【camera work】

⇒カメラ‐わり【カメラ割り】

カメラ‐アイ【camera-eye】

カメラ・フィルムなどの性能や撮影条件などから、写真として仕上がった画像を想像できる能力。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐アングル【camera angle】

撮影の際、カメラの光軸が水平面となす角度。カメラを上(下)に向けて撮る場合をロー(ハイ)‐アングルという。また、一般に写真の構図。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

(暗い部屋の意)小孔またはレンズのついた暗箱あんばこ。写真発明以前、画家などが写生に用いた。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ポジション【camera position】

被写体に対するカメラの位置。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐マン【cameraman】

①専門の写真技師。写真家。

②新聞社などの写真撮影担当者。

③映画・テレビの撮影技師。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

テレビ撮影の前に、本番と同じ条件で行う稽古。カメラの位置・角度・移動などを試すために行う。カメ‐リハ。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ワーク【camera work】

写真・映画・テレビ映像の制作上でのカメラの操作技術。撮影技術。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐わり【カメラ割り】

テレビの撮影で、カメラの位置・角度・画面の大きさなどを、あらかじめ決めること。

⇒カメラ【camera】

カメリア【Camellia ラテン】

ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)。東南アジアに約100種。サザンカ・チャノキなど。

が・める

〔他下一〕

①がむしゃらに、より大きい利を得ようとする。

②他人のものをちょろまかす。

カメルーン【Cameroun フランス】

アフリカ中部、ギニア湾奥にある共和国。もとドイツ領。第一次大戦後フランス・イギリスの委任統治領・信託統治領を経て、1960年フランス領が共和国として独立、72年イギリス領南部と連合共和国を結成、84年カメルーン共和国と改称。面積47万5000平方キロメートル。人口1444万(1998)。首都ヤウンデ。→アフリカ(図)

カメレオン【chameleon】

カメレオン科の爬虫類の総称。樹上生活に適応し、体は左右に扁平、表面に顆粒状隆起がある。長さ数センチメートルから60センチメートル。普通、緑灰色で不規則な斑点が混在、体色を変えることで著名。眼は大きく、左右独立に動き、別々のものを見る。頭部は箱状で、縦走隆起や角のあるものがある。長い舌を持ち、これを伸ばして昆虫などを捕食。尾は長く、後端を樹枝などに巻きつける。アフリカ・マダガスカル・インドを中心に約80種が分布。

パーソン‐カメレオン

カメレオン

提供:東京動物園協会

カメレオン

提供:東京動物園協会

⇒カメレオン‐ざ【カメレオン座】

カメレオン‐ざ【カメレオン座】

(Chamaeleon ラテン)南天の星座。海蛇座うみへびざの遥か南方で、日本からは見えない。

⇒カメレオン【chameleon】

か‐めん【下面】

下したの方の面。↔上面

か‐めん【火面】クワ‥

収差のある凸レンズ・凹面鏡などで、1点から出た光が集まる曲面。

か‐めん【火綿】クワ‥

(→)綿火薬に同じ。

か‐めん【仮免】

かりに許すこと。

か‐めん【仮面】

①木・土・紙などで種々の顔の形に作り、顔にかぶるもの。宗教儀礼や演劇・余興に用いる。めん。めんも。

②比喩的に、正体や本心を隠すみせかけのもの。「―をはぎ取る」

⇒かめん‐うつびょう【仮面鬱病】

⇒かめん‐げき【仮面劇】

⇒仮面を被る

⇒仮面を脱ぐ

が‐めん【画面】グワ‥

①絵画の表面。絵のおもて。

②写真・映画・テレビなどの、写し出された像。また、像を映し出す面。

かめん‐うつびょう【仮面鬱病】‥ビヤウ

内因性鬱病のうち、身体症状が前面に現れ、精神症状が乏しいかまたはそれを欠くもの。身体症状は多彩で客観的根拠がなく、また変わりやすい。

⇒か‐めん【仮面】

かめん‐げき【仮面劇】

仮面をかぶって行う演劇。古代ギリシア劇や伎楽ぎがく、日本の里神楽・能楽の類で、この仮面が特定の役割・性格を表す。現代劇でも行われる。

⇒か‐めん【仮面】

⇒カメレオン‐ざ【カメレオン座】

カメレオン‐ざ【カメレオン座】

(Chamaeleon ラテン)南天の星座。海蛇座うみへびざの遥か南方で、日本からは見えない。

⇒カメレオン【chameleon】

か‐めん【下面】

下したの方の面。↔上面

か‐めん【火面】クワ‥

収差のある凸レンズ・凹面鏡などで、1点から出た光が集まる曲面。

か‐めん【火綿】クワ‥

(→)綿火薬に同じ。

か‐めん【仮免】

かりに許すこと。

か‐めん【仮面】

①木・土・紙などで種々の顔の形に作り、顔にかぶるもの。宗教儀礼や演劇・余興に用いる。めん。めんも。

②比喩的に、正体や本心を隠すみせかけのもの。「―をはぎ取る」

⇒かめん‐うつびょう【仮面鬱病】

⇒かめん‐げき【仮面劇】

⇒仮面を被る

⇒仮面を脱ぐ

が‐めん【画面】グワ‥

①絵画の表面。絵のおもて。

②写真・映画・テレビなどの、写し出された像。また、像を映し出す面。

かめん‐うつびょう【仮面鬱病】‥ビヤウ

内因性鬱病のうち、身体症状が前面に現れ、精神症状が乏しいかまたはそれを欠くもの。身体症状は多彩で客観的根拠がなく、また変わりやすい。

⇒か‐めん【仮面】

かめん‐げき【仮面劇】

仮面をかぶって行う演劇。古代ギリシア劇や伎楽ぎがく、日本の里神楽・能楽の類で、この仮面が特定の役割・性格を表す。現代劇でも行われる。

⇒か‐めん【仮面】

広辞苑 ページ 4144 での【○亀は万年】単語。