複数辞典一括検索+![]()

![]()

○綺羅を磨くきらをみがく🔗⭐🔉

○綺羅を磨くきらをみがく

華美をこらす。

⇒き‐ら【綺羅】

き‐らん【貴覧】

他人の見ることの尊敬語。御覧。高覧。

きらん‐そう【金瘡小草】‥サウ

シソ科の小形の多年草。路傍に生え、茎は地表に拡がって這はう。茎葉には毛がある。葉は対生、しばしば紫色を帯びる。春、葉の付け根に濃紫色の美しい唇形小花を開く。ジゴクノカマノフタ。

キランソウ

撮影:関戸 勇

ギラン‐バレー‐しょうこうぐん【ギランバレー症候群】‥シヤウ‥

末梢神経・脊髄後根・前柱神経細胞・顔面神経核・脳幹核などのおかされる多発性の炎症性・脱髄性末梢神経障害。風邪・下痢症状に始まり、下肢知覚異常、四肢躯幹の筋肉の弛緩性麻痺、両側顔面神経麻痺等を来す。予後は比較的良好。ギラン(G. Guillain1876〜1961)とバレー(J. A. Barré1880〜1967)はフランスの神経学者。

きり【切り・限】

[一]〔名〕

①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」

②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」

③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」

④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」

⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。

⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。

⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」

⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」

[二]〔助詞〕

(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)

①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」

②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」

きり【桐】

①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」

キリ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ギラン‐バレー‐しょうこうぐん【ギランバレー症候群】‥シヤウ‥

末梢神経・脊髄後根・前柱神経細胞・顔面神経核・脳幹核などのおかされる多発性の炎症性・脱髄性末梢神経障害。風邪・下痢症状に始まり、下肢知覚異常、四肢躯幹の筋肉の弛緩性麻痺、両側顔面神経麻痺等を来す。予後は比較的良好。ギラン(G. Guillain1876〜1961)とバレー(J. A. Barré1880〜1967)はフランスの神経学者。

きり【切り・限】

[一]〔名〕

①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」

②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」

③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」

④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」

⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。

⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。

⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」

⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」

[二]〔助詞〕

(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)

①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」

②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」

きり【桐】

①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」

キリ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

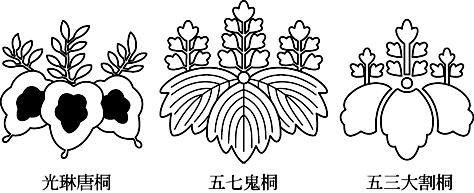

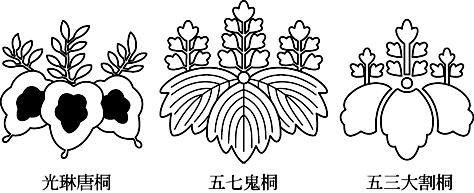

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

きり【錐】

①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。

②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。

③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。

⇒錐の嚢中に処るがごとし

⇒錐は嚢を通す

⇒錐を立つべき地

きり【霧】

①地面や海面に接した気層中で水蒸気が凝結し、無数の微小な水滴となって大気中に浮遊し、煙のように見えるもの。古くは春秋ともに霞かすみとも霧ともいったが、平安時代以降、春立つのを霞、秋立つのを霧と呼び分ける。気象観測では水平視程が1キロメートル未満の場合をいい、1キロメートル以上は靄もやという。〈[季]秋〉。万葉集5「春の野に―立ち渡り」。「―がかかる」

②人の吐く息。万葉集15「わぎもこが嘆きの―に飽かましものを」

③液体を噴出させて(→)霧1のようにしたもの。「―を吹く」

⇒霧不断の香を焚く

き‐り【肌理】

①皮膚のきめ。

②もくめ。

き‐り【奇利】

思いがけない利益。

き‐り【棋理】

囲碁・将棋の理論。

キリ

クルス(cruz ポルトガル)の訛。十字架の意から転じて、十の意。「ピンから―まで」→ピン

ぎ‐り【義理】

①物事の正しい筋道。道理。沙石集3「無尽の―を含めり」。「今さら文句の言えた―ではない」

②わけ。意味。愚管抄2「真名の文字をば読めども、又その―をさとり知れる人はなし」

③(儒教で説く)人のふみ行うべき正しい道。

④特に江戸時代以後、人が他に対し、交際上のいろいろな関係から、いやでも務めなければならない行為やものごと。体面。面目。情誼。「―人情」「―を欠く」「―が悪い」「―で出席する」

⑤血族でないものが血族と同じ関係を結ぶこと。「―の母」

⇒義理ある仲

⇒義理一遍

⇒義理と褌欠かされぬ

⇒義理にも

⇒義理を立てる

⇒義理を張る

きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ

①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。

②割勘わりかん。切合勘定。

ぎり‐あい【義理合い】‥アヒ

義理にからんだ関係。交際上の情誼じょうぎ。つきあい。

きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ

〔自五〕

①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」

②二つの物が十文字に交わる。

きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ

〔自四〕

霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」

きり‐あえ【切和え】‥アヘ

フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。

きり‐あげ【切上げ】

①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」

②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。

③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ

きり‐あげ【切揚げ】

サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。

きり‐あ・ける【切り明ける】

〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)

切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」

きり‐あ・げる【切り上げる】

〔他下一〕

①下から上へ向けて切る。

②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」

③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。

④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる

きり‐あさ【桐麻】

〔植〕イチビの別称。

きり‐あな【切穴】

劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。

きり‐あな【錐穴】

①錐であけた穴。

②楊弓で、的まとの中央にある穴。

きり‐あぶら【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きり‐あめ【霧雨】

⇒きりさめ

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

きり【錐】

①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。

②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。

③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。

⇒錐の嚢中に処るがごとし

⇒錐は嚢を通す

⇒錐を立つべき地

きり【霧】

①地面や海面に接した気層中で水蒸気が凝結し、無数の微小な水滴となって大気中に浮遊し、煙のように見えるもの。古くは春秋ともに霞かすみとも霧ともいったが、平安時代以降、春立つのを霞、秋立つのを霧と呼び分ける。気象観測では水平視程が1キロメートル未満の場合をいい、1キロメートル以上は靄もやという。〈[季]秋〉。万葉集5「春の野に―立ち渡り」。「―がかかる」

②人の吐く息。万葉集15「わぎもこが嘆きの―に飽かましものを」

③液体を噴出させて(→)霧1のようにしたもの。「―を吹く」

⇒霧不断の香を焚く

き‐り【肌理】

①皮膚のきめ。

②もくめ。

き‐り【奇利】

思いがけない利益。

き‐り【棋理】

囲碁・将棋の理論。

キリ

クルス(cruz ポルトガル)の訛。十字架の意から転じて、十の意。「ピンから―まで」→ピン

ぎ‐り【義理】

①物事の正しい筋道。道理。沙石集3「無尽の―を含めり」。「今さら文句の言えた―ではない」

②わけ。意味。愚管抄2「真名の文字をば読めども、又その―をさとり知れる人はなし」

③(儒教で説く)人のふみ行うべき正しい道。

④特に江戸時代以後、人が他に対し、交際上のいろいろな関係から、いやでも務めなければならない行為やものごと。体面。面目。情誼。「―人情」「―を欠く」「―が悪い」「―で出席する」

⑤血族でないものが血族と同じ関係を結ぶこと。「―の母」

⇒義理ある仲

⇒義理一遍

⇒義理と褌欠かされぬ

⇒義理にも

⇒義理を立てる

⇒義理を張る

きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ

①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。

②割勘わりかん。切合勘定。

ぎり‐あい【義理合い】‥アヒ

義理にからんだ関係。交際上の情誼じょうぎ。つきあい。

きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ

〔自五〕

①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」

②二つの物が十文字に交わる。

きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ

〔自四〕

霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」

きり‐あえ【切和え】‥アヘ

フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。

きり‐あげ【切上げ】

①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」

②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。

③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ

きり‐あげ【切揚げ】

サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。

きり‐あ・ける【切り明ける】

〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)

切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」

きり‐あ・げる【切り上げる】

〔他下一〕

①下から上へ向けて切る。

②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」

③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。

④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる

きり‐あさ【桐麻】

〔植〕イチビの別称。

きり‐あな【切穴】

劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。

きり‐あな【錐穴】

①錐であけた穴。

②楊弓で、的まとの中央にある穴。

きり‐あぶら【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きり‐あめ【霧雨】

⇒きりさめ

ギラン‐バレー‐しょうこうぐん【ギランバレー症候群】‥シヤウ‥

末梢神経・脊髄後根・前柱神経細胞・顔面神経核・脳幹核などのおかされる多発性の炎症性・脱髄性末梢神経障害。風邪・下痢症状に始まり、下肢知覚異常、四肢躯幹の筋肉の弛緩性麻痺、両側顔面神経麻痺等を来す。予後は比較的良好。ギラン(G. Guillain1876〜1961)とバレー(J. A. Barré1880〜1967)はフランスの神経学者。

きり【切り・限】

[一]〔名〕

①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」

②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」

③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」

④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」

⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。

⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。

⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」

⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」

[二]〔助詞〕

(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)

①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」

②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」

きり【桐】

①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」

キリ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ギラン‐バレー‐しょうこうぐん【ギランバレー症候群】‥シヤウ‥

末梢神経・脊髄後根・前柱神経細胞・顔面神経核・脳幹核などのおかされる多発性の炎症性・脱髄性末梢神経障害。風邪・下痢症状に始まり、下肢知覚異常、四肢躯幹の筋肉の弛緩性麻痺、両側顔面神経麻痺等を来す。予後は比較的良好。ギラン(G. Guillain1876〜1961)とバレー(J. A. Barré1880〜1967)はフランスの神経学者。

きり【切り・限】

[一]〔名〕

①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」

②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」

③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」

④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」

⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。

⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。

⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」

⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」

[二]〔助詞〕

(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)

①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」

②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」

きり【桐】

①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」

キリ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

きり【錐】

①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。

②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。

③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。

⇒錐の嚢中に処るがごとし

⇒錐は嚢を通す

⇒錐を立つべき地

きり【霧】

①地面や海面に接した気層中で水蒸気が凝結し、無数の微小な水滴となって大気中に浮遊し、煙のように見えるもの。古くは春秋ともに霞かすみとも霧ともいったが、平安時代以降、春立つのを霞、秋立つのを霧と呼び分ける。気象観測では水平視程が1キロメートル未満の場合をいい、1キロメートル以上は靄もやという。〈[季]秋〉。万葉集5「春の野に―立ち渡り」。「―がかかる」

②人の吐く息。万葉集15「わぎもこが嘆きの―に飽かましものを」

③液体を噴出させて(→)霧1のようにしたもの。「―を吹く」

⇒霧不断の香を焚く

き‐り【肌理】

①皮膚のきめ。

②もくめ。

き‐り【奇利】

思いがけない利益。

き‐り【棋理】

囲碁・将棋の理論。

キリ

クルス(cruz ポルトガル)の訛。十字架の意から転じて、十の意。「ピンから―まで」→ピン

ぎ‐り【義理】

①物事の正しい筋道。道理。沙石集3「無尽の―を含めり」。「今さら文句の言えた―ではない」

②わけ。意味。愚管抄2「真名の文字をば読めども、又その―をさとり知れる人はなし」

③(儒教で説く)人のふみ行うべき正しい道。

④特に江戸時代以後、人が他に対し、交際上のいろいろな関係から、いやでも務めなければならない行為やものごと。体面。面目。情誼。「―人情」「―を欠く」「―が悪い」「―で出席する」

⑤血族でないものが血族と同じ関係を結ぶこと。「―の母」

⇒義理ある仲

⇒義理一遍

⇒義理と褌欠かされぬ

⇒義理にも

⇒義理を立てる

⇒義理を張る

きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ

①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。

②割勘わりかん。切合勘定。

ぎり‐あい【義理合い】‥アヒ

義理にからんだ関係。交際上の情誼じょうぎ。つきあい。

きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ

〔自五〕

①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」

②二つの物が十文字に交わる。

きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ

〔自四〕

霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」

きり‐あえ【切和え】‥アヘ

フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。

きり‐あげ【切上げ】

①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」

②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。

③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ

きり‐あげ【切揚げ】

サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。

きり‐あ・ける【切り明ける】

〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)

切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」

きり‐あ・げる【切り上げる】

〔他下一〕

①下から上へ向けて切る。

②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」

③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。

④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる

きり‐あさ【桐麻】

〔植〕イチビの別称。

きり‐あな【切穴】

劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。

きり‐あな【錐穴】

①錐であけた穴。

②楊弓で、的まとの中央にある穴。

きり‐あぶら【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きり‐あめ【霧雨】

⇒きりさめ

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

きり【錐】

①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。

②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。

③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。

⇒錐の嚢中に処るがごとし

⇒錐は嚢を通す

⇒錐を立つべき地

きり【霧】

①地面や海面に接した気層中で水蒸気が凝結し、無数の微小な水滴となって大気中に浮遊し、煙のように見えるもの。古くは春秋ともに霞かすみとも霧ともいったが、平安時代以降、春立つのを霞、秋立つのを霧と呼び分ける。気象観測では水平視程が1キロメートル未満の場合をいい、1キロメートル以上は靄もやという。〈[季]秋〉。万葉集5「春の野に―立ち渡り」。「―がかかる」

②人の吐く息。万葉集15「わぎもこが嘆きの―に飽かましものを」

③液体を噴出させて(→)霧1のようにしたもの。「―を吹く」

⇒霧不断の香を焚く

き‐り【肌理】

①皮膚のきめ。

②もくめ。

き‐り【奇利】

思いがけない利益。

き‐り【棋理】

囲碁・将棋の理論。

キリ

クルス(cruz ポルトガル)の訛。十字架の意から転じて、十の意。「ピンから―まで」→ピン

ぎ‐り【義理】

①物事の正しい筋道。道理。沙石集3「無尽の―を含めり」。「今さら文句の言えた―ではない」

②わけ。意味。愚管抄2「真名の文字をば読めども、又その―をさとり知れる人はなし」

③(儒教で説く)人のふみ行うべき正しい道。

④特に江戸時代以後、人が他に対し、交際上のいろいろな関係から、いやでも務めなければならない行為やものごと。体面。面目。情誼。「―人情」「―を欠く」「―が悪い」「―で出席する」

⑤血族でないものが血族と同じ関係を結ぶこと。「―の母」

⇒義理ある仲

⇒義理一遍

⇒義理と褌欠かされぬ

⇒義理にも

⇒義理を立てる

⇒義理を張る

きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ

①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。

②割勘わりかん。切合勘定。

ぎり‐あい【義理合い】‥アヒ

義理にからんだ関係。交際上の情誼じょうぎ。つきあい。

きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ

〔自五〕

①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」

②二つの物が十文字に交わる。

きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ

〔自四〕

霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」

きり‐あえ【切和え】‥アヘ

フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。

きり‐あげ【切上げ】

①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」

②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。

③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ

きり‐あげ【切揚げ】

サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。

きり‐あ・ける【切り明ける】

〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)

切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」

きり‐あ・げる【切り上げる】

〔他下一〕

①下から上へ向けて切る。

②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」

③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。

④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる

きり‐あさ【桐麻】

〔植〕イチビの別称。

きり‐あな【切穴】

劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。

きり‐あな【錐穴】

①錐であけた穴。

②楊弓で、的まとの中央にある穴。

きり‐あぶら【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きり‐あめ【霧雨】

⇒きりさめ

広辞苑 ページ 5308 での【○綺羅を磨く】単語。