複数辞典一括検索+![]()

![]()

○霧不断の香を焚くきりふだんのこうをたく🔗⭐🔉

○霧不断の香を焚くきりふだんのこうをたく

霧がいつも去来して、絶え間なく香を焚いているようである。平家物語灌頂「甍いらかやぶれては霧不断の香を焚き、枢とぼそおちては月常住の灯ともしびをかかぐ」

⇒きり【霧】

きりふ‐の‐や【切斑の矢】

切斑をはいだ矢。平家物語11「―の、其日のいくさに射て少々残つたりけるを」

⇒きり‐ふ【切斑・切生】

きりふり‐の‐たき【霧降滝】

栃木県霧降高原にある滝。日光三名瀑の一つ。二段滝で高さ約75メートル、幅約15メートル。

霧降の滝

撮影:関戸 勇

きりべ‐やま【切目山】

和歌山県南西部、印南いなみ町にある山。一方が海に突出して切目岬を成し、熊野街道が通じ、切目きりめ王子社がある。きりめやま。

切目山

撮影:的場 啓

きりべ‐やま【切目山】

和歌山県南西部、印南いなみ町にある山。一方が海に突出して切目岬を成し、熊野街道が通じ、切目きりめ王子社がある。きりめやま。

切目山

撮影:的場 啓

きり‐ぼう【切棒】‥バウ

(切って短くした棒の意)切棒駕籠の略。

⇒きりぼう‐かご【切棒駕籠】

きりぼう‐かご【切棒駕籠】‥バウ‥

短い棒でかつぐ駕籠。↔長棒駕籠

⇒きり‐ぼう【切棒】

きり‐ポケット【切りポケット】

衣服などの表地に切込みを入れ、内側に袋布を付けたポケット。↔パッチ‐ポケット

きり‐ぼし【切干し・切乾し】

大根・サツマイモなどを薄く切って日に乾かすこと。また、そのもの。〈[季]冬〉

⇒きりぼし‐だいこん【切干し大根】

きりぼし‐だいこん【切干し大根】

干し大根の一種。主に秋大根・冬大根を細く切って十分に乾燥させたもの。水に戻して煮物・酢の物などに用いる。

⇒きり‐ぼし【切干し・切乾し】

きり‐ほど・く【切り解く・斬り解く】

〔他五〕

①結んだものを切って解きはなす。

②切り結んだ刀をひきはなす。

きり‐まい【切米】

江戸時代、幕府・大名の家臣で知行地を持たない小禄の家臣に春・夏・冬の3回に期限を切って支給された扶持米。特に、冬(10月)に支給されたものをいう場合もある。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「二石二斗は何程ぢや。昔与作が草履取馬取の―」

⇒きりまい‐てがた‐あらためやく【切米手形改役】

きりまい‐てがた‐あらためやく【切米手形改役】

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、浅草の役宅にあって、旗本・御家人の切米受取りの手形に押印し、また、検閲をつかさどった者。

⇒きり‐まい【切米】

きり‐まえ【切前】‥マヘ

浄瑠璃の寄席で、切語りの前の番。もたれ。

きり‐まく【切幕】

①揚幕あげまく。浮世草子、新色五巻書「しとやかなる―」

②歌舞伎芝居で、その日の最後の一幕。

きり‐まく・る【切り捲る・斬り捲る】

〔他五〕

①はげしく切り立てて相手を追いまくる。

②舌鋒ぜっぽう鋭くいろいろな相手を論破する。

きり‐ま・す【切り増す】

〔他四〕

年季奉公などの期限を、さらに何年と限って延長する。歌舞伎、傾城壬生大念仏「太夫様の年ねんを又二三年も―・します」

きり‐まと【切的】

的の一種。串の長さ8寸、土へ2寸5分入れ、上部1寸に的をはさむもの。

きり‐まど【切窓】

羽目板・壁などに切りあけた、明りとりの窓。

きり‐まるた【切丸太】

細い方の端を切り捨てた丸太。

きり‐まわ・す【切り回す】‥マハス

〔他五〕

①まわりをぐるりと切る。平家物語1「髪をかぶろに―・し」

②あちこちと手当り次第に切る。

③中心となって万事を処置する。巧みに物事のやりくりをする。「大所帯を―・す」

キリマンジャロ【Kilimanjaro】

①アフリカ東部、タンザニア北東部にある成層火山。氷河の発達する最高峰キボは標高5895メートル。アフリカ第一の高山。

キリマンジャロ

提供:オフィス史朗

きり‐ぼう【切棒】‥バウ

(切って短くした棒の意)切棒駕籠の略。

⇒きりぼう‐かご【切棒駕籠】

きりぼう‐かご【切棒駕籠】‥バウ‥

短い棒でかつぐ駕籠。↔長棒駕籠

⇒きり‐ぼう【切棒】

きり‐ポケット【切りポケット】

衣服などの表地に切込みを入れ、内側に袋布を付けたポケット。↔パッチ‐ポケット

きり‐ぼし【切干し・切乾し】

大根・サツマイモなどを薄く切って日に乾かすこと。また、そのもの。〈[季]冬〉

⇒きりぼし‐だいこん【切干し大根】

きりぼし‐だいこん【切干し大根】

干し大根の一種。主に秋大根・冬大根を細く切って十分に乾燥させたもの。水に戻して煮物・酢の物などに用いる。

⇒きり‐ぼし【切干し・切乾し】

きり‐ほど・く【切り解く・斬り解く】

〔他五〕

①結んだものを切って解きはなす。

②切り結んだ刀をひきはなす。

きり‐まい【切米】

江戸時代、幕府・大名の家臣で知行地を持たない小禄の家臣に春・夏・冬の3回に期限を切って支給された扶持米。特に、冬(10月)に支給されたものをいう場合もある。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「二石二斗は何程ぢや。昔与作が草履取馬取の―」

⇒きりまい‐てがた‐あらためやく【切米手形改役】

きりまい‐てがた‐あらためやく【切米手形改役】

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、浅草の役宅にあって、旗本・御家人の切米受取りの手形に押印し、また、検閲をつかさどった者。

⇒きり‐まい【切米】

きり‐まえ【切前】‥マヘ

浄瑠璃の寄席で、切語りの前の番。もたれ。

きり‐まく【切幕】

①揚幕あげまく。浮世草子、新色五巻書「しとやかなる―」

②歌舞伎芝居で、その日の最後の一幕。

きり‐まく・る【切り捲る・斬り捲る】

〔他五〕

①はげしく切り立てて相手を追いまくる。

②舌鋒ぜっぽう鋭くいろいろな相手を論破する。

きり‐ま・す【切り増す】

〔他四〕

年季奉公などの期限を、さらに何年と限って延長する。歌舞伎、傾城壬生大念仏「太夫様の年ねんを又二三年も―・します」

きり‐まと【切的】

的の一種。串の長さ8寸、土へ2寸5分入れ、上部1寸に的をはさむもの。

きり‐まど【切窓】

羽目板・壁などに切りあけた、明りとりの窓。

きり‐まるた【切丸太】

細い方の端を切り捨てた丸太。

きり‐まわ・す【切り回す】‥マハス

〔他五〕

①まわりをぐるりと切る。平家物語1「髪をかぶろに―・し」

②あちこちと手当り次第に切る。

③中心となって万事を処置する。巧みに物事のやりくりをする。「大所帯を―・す」

キリマンジャロ【Kilimanjaro】

①アフリカ東部、タンザニア北東部にある成層火山。氷河の発達する最高峰キボは標高5895メートル。アフリカ第一の高山。

キリマンジャロ

提供:オフィス史朗

②タンザニアのキリマンジャロ州で産するコーヒー豆の名。また、同国産のアラビカ種のコーヒーの通称。

きり‐み【切り身】

魚肉などを適当な大きさに切ったもの。「鮭さけの―」

きり‐みす【切簾】

長押なげしから床までの長さの半分ほどに切りつめたみす。

きり‐みず【切り水】‥ミヅ

①打ち水。浄瑠璃、新版歌祭文「手桶の―ぱつぱつと」

②花を切り取ってすぐに切口を水中に入れること。

きり‐みせ【切店・切見世】

時間ぎめで売色した、江戸の下等な遊女屋。局見世つぼねみせ。また、その女郎。

きり‐むぎ【切麦】

小麦粉でうどんのように製し、細く切ったもの。多くは夏、ゆでて水に冷やして食べる。冷麦。

きり‐むす・ぶ【切り結ぶ・斬り結ぶ】

〔自五〕

互いに刀を交えて激しく切り合う。

きり‐むね【切棟】

(→)切妻に同じ。

きり‐め【切目】

①刃物で切った跡。切ったこぐち。

②物事のくぎり。段落。「仕事に―をつける」

⇒きりめ‐いた【切目板】

⇒きりめ‐えん【切目縁】

⇒きりめ‐なげし【切目長押】

きりめ‐いた【切目板】

切目縁えんの板。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐えん【切目縁】

縁板を縁葛えんかずらに対して直角に張った縁側。木口縁こぐちえん。↔榑縁くれえん。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐おうじ【切目王子】‥ワウ‥

和歌山県日高郡印南いなみ町にある五体王子神社のこと。熊野神社末社の第一。

きり‐めし【切飯】

飯を型に詰めて四角に切ったもの。携行用。

きり‐めどう【切馬道】‥ダウ

(→)「めどう」に同じ。

きりめ‐なげし【切目長押】

半長押の一種。敷居の下、縁板の上にある長押。幅の狭いことが多い。縁長押。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐やま【切目山】

⇒きりべやま

きり‐めん【切面】

〔建〕面の一種。材木の角を45度に削りとったもの。

きり‐もがり【切虎落】

興行物などで、見物人の周囲に結んだ竹矢来たけやらい。

きり‐もぐさ【切艾】

灸点用の艾を紙で巻き、こまかく切ったもの。

きり‐もち【切餅】

①食べよく四角に切った餅。

②(形が1に似るからいう)江戸時代、一分銀100枚、すなわち25両を方形に紙に包んで封じたもの。

きり‐もどし【切戻し】

剪定の際、昨年生などの古枝を切り取り、それが生える前の状態にいったん戻すこと。徒長や枝の老朽化による着果不良などを防ぐ目的で行う。

きり‐もの【切物】

刻んで汁に入れる薬味。柚子ゆずや蜜柑の皮などを刻んだものの類。

きり‐もの【切り者】

(→)「きりびと(切人)」に同じ。平家物語1「院中の―に西光法師といふ者あり」

きり‐もの【着物】

(→)「きるもの」に同じ。きもの。「きりもん」とも。浮世草子、新色五巻書「倫子りんずの―」

きり‐もみ【錐揉み】

①錐を両手でもみながら穴をあけること。

②飛行機が、失速した後、螺旋らせん状に旋回しながら急降下する状態。錐揉み降下。スピン。

きり‐もり【切り盛り】

①料理で、ほどよく食物を切ったり器に盛ったりすること。

②ほどよく物事を処理すること。「家事の―をする」

きり‐もん【桐紋】

⇒きり(桐)2

ギリヤーク【Gilyak】

(→)ニヴヒの旧称。

き‐りゃく【機略】

臨機応変の計略。「―縦横」

きり‐やぶ・る【切り破る・斬り破る】

〔他五〕

①切ってこわす。切ってばらばらにする。

②切り込んで敵の囲みをうち破る。日葡辞書「テキヂンヲキリヤブル」

きり‐ゆ【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きりゅう【桐生】キリフ

群馬県南東部の市。足利・伊勢崎とならぶ北関東の機業地。近年は機械・金属工業も立地。人口12万8千。

⇒きりゅう‐おりもの【桐生織物】

きりゅう【桐生】キリフ

姓氏の一つ。

⇒きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】

き‐りゅう【気流】‥リウ

大気中に起きる空気の流れ。「上昇―」

⇒きりゅう‐がた【気流型】

き‐りゅう【寄留】‥リウ

①他郷または他家に一時的に身を寄せて住むこと。かりずまい。寓宿。仮宿。仮寓。

②〔法〕旧制で、90日以上、本籍地以外の一定の場所に居住する目的で住所または居所を有すること。森鴎外、独逸日記「三日、警察署にゆきて―証を領す」

き‐りゅう【旗旒】‥リウ

信号を送るのに用いる旗と吹き流し。

きりゅう‐おりもの【桐生織物】キリフ‥

桐生で産する織物の総称。江戸初期以来、京都西陣の技法を取り入れた高級織物で知られる。

⇒きりゅう【桐生】

きりゅう‐がた【気流型】‥リウ‥

(→)流線型に同じ。

⇒き‐りゅう【気流】

きりゅう‐こうしょう‐がいしゃ【起立工商会社】‥リフ‥シヤウグワイ‥

明治期の半官半民の貿易会社。1874年(明治7)設立。当時一流の工人を集めて工芸品を制作・輸出した。91年解散。

き‐りゅうさん【希硫酸・稀硫酸】‥リウ‥

水をまぜて希薄にした硫酸。

きりゅう‐し【鬼竜子】

中国・朝鮮建築の降棟くだりむねに立てた、竜の子を模した瓦製の怪獣。走獣。

きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】キリフイウイウ

ジャーナリスト。本名、政次。金沢生れ。東大卒。信濃毎日新聞主筆。雑誌「他山の石」を発刊し、軍部・戦争批判を続ける。(1873〜1941)

⇒きりゅう【桐生】

き‐りょ【貴慮】

相手の考えの尊敬語。お考え。

き‐りょ【羈旅・羇旅】

①たび。旅行。また、旅人。

②和歌・俳句の部立ぶだて。旅に関する感想を詠じたもの。

きり‐よ【切節】

切った竹の節と節との間。浄瑠璃、吉野忠信「杖の―のたまり水」

き‐りょう【着料】‥レウ

衣服の材料。また、衣服を買うのに要する費用。

き‐りょう【祈療】‥レウ

祈祷と療治。太平記12「―ともに以て験有るべからず」

き‐りょう【器量】‥リヤウ

(「器」は材の在る所、「量」は徳のみつる所の意)

①その地位・役目にふさわしい才能・人柄。保元物語「合戦の場には兄弟といふ差別候ふまじ。ただ―により候」。「人の上に立つ―がある」「―を上げる」

②才能・力量のすぐれていること。ものの上手。平家物語4「笛の御―たるによつてこの宮御相伝ありけり」

③(「縹緻」などとも書く)顔だち。みめ。また、容姿のすぐれていること。狂言、猿座頭「そなたの様な好い―で」。尾崎紅葉、二人比丘尼色懺悔「尼法師には勿体ない御標致きりょう」。「十人並みの―」

⇒きりょう‐ごのみ【器量好み】

⇒きりょう‐じまん【器量自慢】

⇒きりょう‐じん【器量人】

⇒きりょう‐のぞみ【器量望み】

⇒きりょう‐まけ【器量負け】

⇒きりょう‐よし【器量好し】

ぎ‐りょう【技量・技倆・伎倆】‥リヤウ

うでまえ。手なみ。「すぐれた―」

ぎ‐りょう【蟻量】‥リヤウ

孵化ふかしたばかりの蚕の重量。

ぎ‐りょう【議了】‥レウ

議事の終了すること。

きりょう‐ごのみ【器量好み】‥リヤウ‥

顔だちのよい女をより好みすること。面食い。「―で貰った女房」

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐じまん【器量自慢】‥リヤウ‥

顔だちのよいのをほこること。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐じん【器量人】‥リヤウ‥

才能・力量のすぐれた人。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐のぞみ【器量望み】‥リヤウ‥

顔だちのよい女を妻に望むこと。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐まけ【器量負け】‥リヤウ‥

①才能があるためにかえって失敗すること。

②顔だちがよすぎて、かえって縁遠いこと。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐よし【器量好し】‥リヤウ‥

顔だちのよいこと。また、その人。美人。

⇒き‐りょう【器量】

き‐りょく【気力】

活動に堪え得る精神力。気根。また、元気。精力。「―充実」「―がみなぎる」

き‐りょく【汽力】

蒸気の力。蒸気力。

き‐りょく【棋力】

囲碁または将棋の技量。

きり‐よけ【霧除け】

「霧除け庇びさし」の略。

⇒きりよけ‐びさし【霧除け庇】

きりよけ‐びさし【霧除け庇】

雨などを防ぐために出入口や窓の上などに張り出した小さい庇。

⇒きり‐よけ【霧除け】

きり‐り

①物のきしる音。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「饂飩蕎麦切。――と押廻し」

②きちんと引きしまっているさま。狂言、比丘貞「宇都の宮笠を―と召れて」。「―とした顔立」「鉢巻を―としめる」

⇒きりり‐しゃん‐と

ぎり‐り

①物のきしる音。

②物をきつく巻くさま。ぎりぎり。

きりり‐しゃん‐と

〔副〕

かいがいしく。きりりちゃんと。きりきりしゃんと。

⇒きり‐り

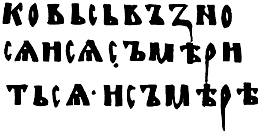

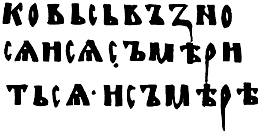

キリル‐もじ【キリル文字】

9世紀のギリシア人宣教師キュリロスが福音書などのスラヴ語訳のために考案したグラゴール文字をもとにして、10世紀初めブルガリアで作られた文字。当時のギリシア文字の大文字が基礎で、現在のロシア文字はこれを改修したもの。

キリル文字

②タンザニアのキリマンジャロ州で産するコーヒー豆の名。また、同国産のアラビカ種のコーヒーの通称。

きり‐み【切り身】

魚肉などを適当な大きさに切ったもの。「鮭さけの―」

きり‐みす【切簾】

長押なげしから床までの長さの半分ほどに切りつめたみす。

きり‐みず【切り水】‥ミヅ

①打ち水。浄瑠璃、新版歌祭文「手桶の―ぱつぱつと」

②花を切り取ってすぐに切口を水中に入れること。

きり‐みせ【切店・切見世】

時間ぎめで売色した、江戸の下等な遊女屋。局見世つぼねみせ。また、その女郎。

きり‐むぎ【切麦】

小麦粉でうどんのように製し、細く切ったもの。多くは夏、ゆでて水に冷やして食べる。冷麦。

きり‐むす・ぶ【切り結ぶ・斬り結ぶ】

〔自五〕

互いに刀を交えて激しく切り合う。

きり‐むね【切棟】

(→)切妻に同じ。

きり‐め【切目】

①刃物で切った跡。切ったこぐち。

②物事のくぎり。段落。「仕事に―をつける」

⇒きりめ‐いた【切目板】

⇒きりめ‐えん【切目縁】

⇒きりめ‐なげし【切目長押】

きりめ‐いた【切目板】

切目縁えんの板。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐えん【切目縁】

縁板を縁葛えんかずらに対して直角に張った縁側。木口縁こぐちえん。↔榑縁くれえん。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐おうじ【切目王子】‥ワウ‥

和歌山県日高郡印南いなみ町にある五体王子神社のこと。熊野神社末社の第一。

きり‐めし【切飯】

飯を型に詰めて四角に切ったもの。携行用。

きり‐めどう【切馬道】‥ダウ

(→)「めどう」に同じ。

きりめ‐なげし【切目長押】

半長押の一種。敷居の下、縁板の上にある長押。幅の狭いことが多い。縁長押。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐やま【切目山】

⇒きりべやま

きり‐めん【切面】

〔建〕面の一種。材木の角を45度に削りとったもの。

きり‐もがり【切虎落】

興行物などで、見物人の周囲に結んだ竹矢来たけやらい。

きり‐もぐさ【切艾】

灸点用の艾を紙で巻き、こまかく切ったもの。

きり‐もち【切餅】

①食べよく四角に切った餅。

②(形が1に似るからいう)江戸時代、一分銀100枚、すなわち25両を方形に紙に包んで封じたもの。

きり‐もどし【切戻し】

剪定の際、昨年生などの古枝を切り取り、それが生える前の状態にいったん戻すこと。徒長や枝の老朽化による着果不良などを防ぐ目的で行う。

きり‐もの【切物】

刻んで汁に入れる薬味。柚子ゆずや蜜柑の皮などを刻んだものの類。

きり‐もの【切り者】

(→)「きりびと(切人)」に同じ。平家物語1「院中の―に西光法師といふ者あり」

きり‐もの【着物】

(→)「きるもの」に同じ。きもの。「きりもん」とも。浮世草子、新色五巻書「倫子りんずの―」

きり‐もみ【錐揉み】

①錐を両手でもみながら穴をあけること。

②飛行機が、失速した後、螺旋らせん状に旋回しながら急降下する状態。錐揉み降下。スピン。

きり‐もり【切り盛り】

①料理で、ほどよく食物を切ったり器に盛ったりすること。

②ほどよく物事を処理すること。「家事の―をする」

きり‐もん【桐紋】

⇒きり(桐)2

ギリヤーク【Gilyak】

(→)ニヴヒの旧称。

き‐りゃく【機略】

臨機応変の計略。「―縦横」

きり‐やぶ・る【切り破る・斬り破る】

〔他五〕

①切ってこわす。切ってばらばらにする。

②切り込んで敵の囲みをうち破る。日葡辞書「テキヂンヲキリヤブル」

きり‐ゆ【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きりゅう【桐生】キリフ

群馬県南東部の市。足利・伊勢崎とならぶ北関東の機業地。近年は機械・金属工業も立地。人口12万8千。

⇒きりゅう‐おりもの【桐生織物】

きりゅう【桐生】キリフ

姓氏の一つ。

⇒きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】

き‐りゅう【気流】‥リウ

大気中に起きる空気の流れ。「上昇―」

⇒きりゅう‐がた【気流型】

き‐りゅう【寄留】‥リウ

①他郷または他家に一時的に身を寄せて住むこと。かりずまい。寓宿。仮宿。仮寓。

②〔法〕旧制で、90日以上、本籍地以外の一定の場所に居住する目的で住所または居所を有すること。森鴎外、独逸日記「三日、警察署にゆきて―証を領す」

き‐りゅう【旗旒】‥リウ

信号を送るのに用いる旗と吹き流し。

きりゅう‐おりもの【桐生織物】キリフ‥

桐生で産する織物の総称。江戸初期以来、京都西陣の技法を取り入れた高級織物で知られる。

⇒きりゅう【桐生】

きりゅう‐がた【気流型】‥リウ‥

(→)流線型に同じ。

⇒き‐りゅう【気流】

きりゅう‐こうしょう‐がいしゃ【起立工商会社】‥リフ‥シヤウグワイ‥

明治期の半官半民の貿易会社。1874年(明治7)設立。当時一流の工人を集めて工芸品を制作・輸出した。91年解散。

き‐りゅうさん【希硫酸・稀硫酸】‥リウ‥

水をまぜて希薄にした硫酸。

きりゅう‐し【鬼竜子】

中国・朝鮮建築の降棟くだりむねに立てた、竜の子を模した瓦製の怪獣。走獣。

きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】キリフイウイウ

ジャーナリスト。本名、政次。金沢生れ。東大卒。信濃毎日新聞主筆。雑誌「他山の石」を発刊し、軍部・戦争批判を続ける。(1873〜1941)

⇒きりゅう【桐生】

き‐りょ【貴慮】

相手の考えの尊敬語。お考え。

き‐りょ【羈旅・羇旅】

①たび。旅行。また、旅人。

②和歌・俳句の部立ぶだて。旅に関する感想を詠じたもの。

きり‐よ【切節】

切った竹の節と節との間。浄瑠璃、吉野忠信「杖の―のたまり水」

き‐りょう【着料】‥レウ

衣服の材料。また、衣服を買うのに要する費用。

き‐りょう【祈療】‥レウ

祈祷と療治。太平記12「―ともに以て験有るべからず」

き‐りょう【器量】‥リヤウ

(「器」は材の在る所、「量」は徳のみつる所の意)

①その地位・役目にふさわしい才能・人柄。保元物語「合戦の場には兄弟といふ差別候ふまじ。ただ―により候」。「人の上に立つ―がある」「―を上げる」

②才能・力量のすぐれていること。ものの上手。平家物語4「笛の御―たるによつてこの宮御相伝ありけり」

③(「縹緻」などとも書く)顔だち。みめ。また、容姿のすぐれていること。狂言、猿座頭「そなたの様な好い―で」。尾崎紅葉、二人比丘尼色懺悔「尼法師には勿体ない御標致きりょう」。「十人並みの―」

⇒きりょう‐ごのみ【器量好み】

⇒きりょう‐じまん【器量自慢】

⇒きりょう‐じん【器量人】

⇒きりょう‐のぞみ【器量望み】

⇒きりょう‐まけ【器量負け】

⇒きりょう‐よし【器量好し】

ぎ‐りょう【技量・技倆・伎倆】‥リヤウ

うでまえ。手なみ。「すぐれた―」

ぎ‐りょう【蟻量】‥リヤウ

孵化ふかしたばかりの蚕の重量。

ぎ‐りょう【議了】‥レウ

議事の終了すること。

きりょう‐ごのみ【器量好み】‥リヤウ‥

顔だちのよい女をより好みすること。面食い。「―で貰った女房」

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐じまん【器量自慢】‥リヤウ‥

顔だちのよいのをほこること。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐じん【器量人】‥リヤウ‥

才能・力量のすぐれた人。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐のぞみ【器量望み】‥リヤウ‥

顔だちのよい女を妻に望むこと。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐まけ【器量負け】‥リヤウ‥

①才能があるためにかえって失敗すること。

②顔だちがよすぎて、かえって縁遠いこと。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐よし【器量好し】‥リヤウ‥

顔だちのよいこと。また、その人。美人。

⇒き‐りょう【器量】

き‐りょく【気力】

活動に堪え得る精神力。気根。また、元気。精力。「―充実」「―がみなぎる」

き‐りょく【汽力】

蒸気の力。蒸気力。

き‐りょく【棋力】

囲碁または将棋の技量。

きり‐よけ【霧除け】

「霧除け庇びさし」の略。

⇒きりよけ‐びさし【霧除け庇】

きりよけ‐びさし【霧除け庇】

雨などを防ぐために出入口や窓の上などに張り出した小さい庇。

⇒きり‐よけ【霧除け】

きり‐り

①物のきしる音。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「饂飩蕎麦切。――と押廻し」

②きちんと引きしまっているさま。狂言、比丘貞「宇都の宮笠を―と召れて」。「―とした顔立」「鉢巻を―としめる」

⇒きりり‐しゃん‐と

ぎり‐り

①物のきしる音。

②物をきつく巻くさま。ぎりぎり。

きりり‐しゃん‐と

〔副〕

かいがいしく。きりりちゃんと。きりきりしゃんと。

⇒きり‐り

キリル‐もじ【キリル文字】

9世紀のギリシア人宣教師キュリロスが福音書などのスラヴ語訳のために考案したグラゴール文字をもとにして、10世紀初めブルガリアで作られた文字。当時のギリシア文字の大文字が基礎で、現在のロシア文字はこれを改修したもの。

キリル文字

きり‐わ・ける【切り分ける】

〔他下一〕[文]きりわ・く(下二)

切りはなして別々にする。いくつかに切って配る。

きり‐わた・る【霧り渡る】

〔自五〕

霧が一面に立ちこめる。枕草子78「ありあけのいみじう―・りたる庭に」

きり‐わら【切藁】

わらを切って束ねたもの。たわし。

きり‐わり【切割り】

①切って割ること。

②山や丘などの一部を切りくずして開いた道路。

きり‐わ・る【切り割る】

〔他四〕

①切って二つとする。

②山や丘などを切りくずして道路を作る。

きり‐わ・ける【切り分ける】

〔他下一〕[文]きりわ・く(下二)

切りはなして別々にする。いくつかに切って配る。

きり‐わた・る【霧り渡る】

〔自五〕

霧が一面に立ちこめる。枕草子78「ありあけのいみじう―・りたる庭に」

きり‐わら【切藁】

わらを切って束ねたもの。たわし。

きり‐わり【切割り】

①切って割ること。

②山や丘などの一部を切りくずして開いた道路。

きり‐わ・る【切り割る】

〔他四〕

①切って二つとする。

②山や丘などを切りくずして道路を作る。

きりべ‐やま【切目山】

和歌山県南西部、印南いなみ町にある山。一方が海に突出して切目岬を成し、熊野街道が通じ、切目きりめ王子社がある。きりめやま。

切目山

撮影:的場 啓

きりべ‐やま【切目山】

和歌山県南西部、印南いなみ町にある山。一方が海に突出して切目岬を成し、熊野街道が通じ、切目きりめ王子社がある。きりめやま。

切目山

撮影:的場 啓

きり‐ぼう【切棒】‥バウ

(切って短くした棒の意)切棒駕籠の略。

⇒きりぼう‐かご【切棒駕籠】

きりぼう‐かご【切棒駕籠】‥バウ‥

短い棒でかつぐ駕籠。↔長棒駕籠

⇒きり‐ぼう【切棒】

きり‐ポケット【切りポケット】

衣服などの表地に切込みを入れ、内側に袋布を付けたポケット。↔パッチ‐ポケット

きり‐ぼし【切干し・切乾し】

大根・サツマイモなどを薄く切って日に乾かすこと。また、そのもの。〈[季]冬〉

⇒きりぼし‐だいこん【切干し大根】

きりぼし‐だいこん【切干し大根】

干し大根の一種。主に秋大根・冬大根を細く切って十分に乾燥させたもの。水に戻して煮物・酢の物などに用いる。

⇒きり‐ぼし【切干し・切乾し】

きり‐ほど・く【切り解く・斬り解く】

〔他五〕

①結んだものを切って解きはなす。

②切り結んだ刀をひきはなす。

きり‐まい【切米】

江戸時代、幕府・大名の家臣で知行地を持たない小禄の家臣に春・夏・冬の3回に期限を切って支給された扶持米。特に、冬(10月)に支給されたものをいう場合もある。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「二石二斗は何程ぢや。昔与作が草履取馬取の―」

⇒きりまい‐てがた‐あらためやく【切米手形改役】

きりまい‐てがた‐あらためやく【切米手形改役】

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、浅草の役宅にあって、旗本・御家人の切米受取りの手形に押印し、また、検閲をつかさどった者。

⇒きり‐まい【切米】

きり‐まえ【切前】‥マヘ

浄瑠璃の寄席で、切語りの前の番。もたれ。

きり‐まく【切幕】

①揚幕あげまく。浮世草子、新色五巻書「しとやかなる―」

②歌舞伎芝居で、その日の最後の一幕。

きり‐まく・る【切り捲る・斬り捲る】

〔他五〕

①はげしく切り立てて相手を追いまくる。

②舌鋒ぜっぽう鋭くいろいろな相手を論破する。

きり‐ま・す【切り増す】

〔他四〕

年季奉公などの期限を、さらに何年と限って延長する。歌舞伎、傾城壬生大念仏「太夫様の年ねんを又二三年も―・します」

きり‐まと【切的】

的の一種。串の長さ8寸、土へ2寸5分入れ、上部1寸に的をはさむもの。

きり‐まど【切窓】

羽目板・壁などに切りあけた、明りとりの窓。

きり‐まるた【切丸太】

細い方の端を切り捨てた丸太。

きり‐まわ・す【切り回す】‥マハス

〔他五〕

①まわりをぐるりと切る。平家物語1「髪をかぶろに―・し」

②あちこちと手当り次第に切る。

③中心となって万事を処置する。巧みに物事のやりくりをする。「大所帯を―・す」

キリマンジャロ【Kilimanjaro】

①アフリカ東部、タンザニア北東部にある成層火山。氷河の発達する最高峰キボは標高5895メートル。アフリカ第一の高山。

キリマンジャロ

提供:オフィス史朗

きり‐ぼう【切棒】‥バウ

(切って短くした棒の意)切棒駕籠の略。

⇒きりぼう‐かご【切棒駕籠】

きりぼう‐かご【切棒駕籠】‥バウ‥

短い棒でかつぐ駕籠。↔長棒駕籠

⇒きり‐ぼう【切棒】

きり‐ポケット【切りポケット】

衣服などの表地に切込みを入れ、内側に袋布を付けたポケット。↔パッチ‐ポケット

きり‐ぼし【切干し・切乾し】

大根・サツマイモなどを薄く切って日に乾かすこと。また、そのもの。〈[季]冬〉

⇒きりぼし‐だいこん【切干し大根】

きりぼし‐だいこん【切干し大根】

干し大根の一種。主に秋大根・冬大根を細く切って十分に乾燥させたもの。水に戻して煮物・酢の物などに用いる。

⇒きり‐ぼし【切干し・切乾し】

きり‐ほど・く【切り解く・斬り解く】

〔他五〕

①結んだものを切って解きはなす。

②切り結んだ刀をひきはなす。

きり‐まい【切米】

江戸時代、幕府・大名の家臣で知行地を持たない小禄の家臣に春・夏・冬の3回に期限を切って支給された扶持米。特に、冬(10月)に支給されたものをいう場合もある。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「二石二斗は何程ぢや。昔与作が草履取馬取の―」

⇒きりまい‐てがた‐あらためやく【切米手形改役】

きりまい‐てがた‐あらためやく【切米手形改役】

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、浅草の役宅にあって、旗本・御家人の切米受取りの手形に押印し、また、検閲をつかさどった者。

⇒きり‐まい【切米】

きり‐まえ【切前】‥マヘ

浄瑠璃の寄席で、切語りの前の番。もたれ。

きり‐まく【切幕】

①揚幕あげまく。浮世草子、新色五巻書「しとやかなる―」

②歌舞伎芝居で、その日の最後の一幕。

きり‐まく・る【切り捲る・斬り捲る】

〔他五〕

①はげしく切り立てて相手を追いまくる。

②舌鋒ぜっぽう鋭くいろいろな相手を論破する。

きり‐ま・す【切り増す】

〔他四〕

年季奉公などの期限を、さらに何年と限って延長する。歌舞伎、傾城壬生大念仏「太夫様の年ねんを又二三年も―・します」

きり‐まと【切的】

的の一種。串の長さ8寸、土へ2寸5分入れ、上部1寸に的をはさむもの。

きり‐まど【切窓】

羽目板・壁などに切りあけた、明りとりの窓。

きり‐まるた【切丸太】

細い方の端を切り捨てた丸太。

きり‐まわ・す【切り回す】‥マハス

〔他五〕

①まわりをぐるりと切る。平家物語1「髪をかぶろに―・し」

②あちこちと手当り次第に切る。

③中心となって万事を処置する。巧みに物事のやりくりをする。「大所帯を―・す」

キリマンジャロ【Kilimanjaro】

①アフリカ東部、タンザニア北東部にある成層火山。氷河の発達する最高峰キボは標高5895メートル。アフリカ第一の高山。

キリマンジャロ

提供:オフィス史朗

②タンザニアのキリマンジャロ州で産するコーヒー豆の名。また、同国産のアラビカ種のコーヒーの通称。

きり‐み【切り身】

魚肉などを適当な大きさに切ったもの。「鮭さけの―」

きり‐みす【切簾】

長押なげしから床までの長さの半分ほどに切りつめたみす。

きり‐みず【切り水】‥ミヅ

①打ち水。浄瑠璃、新版歌祭文「手桶の―ぱつぱつと」

②花を切り取ってすぐに切口を水中に入れること。

きり‐みせ【切店・切見世】

時間ぎめで売色した、江戸の下等な遊女屋。局見世つぼねみせ。また、その女郎。

きり‐むぎ【切麦】

小麦粉でうどんのように製し、細く切ったもの。多くは夏、ゆでて水に冷やして食べる。冷麦。

きり‐むす・ぶ【切り結ぶ・斬り結ぶ】

〔自五〕

互いに刀を交えて激しく切り合う。

きり‐むね【切棟】

(→)切妻に同じ。

きり‐め【切目】

①刃物で切った跡。切ったこぐち。

②物事のくぎり。段落。「仕事に―をつける」

⇒きりめ‐いた【切目板】

⇒きりめ‐えん【切目縁】

⇒きりめ‐なげし【切目長押】

きりめ‐いた【切目板】

切目縁えんの板。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐えん【切目縁】

縁板を縁葛えんかずらに対して直角に張った縁側。木口縁こぐちえん。↔榑縁くれえん。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐おうじ【切目王子】‥ワウ‥

和歌山県日高郡印南いなみ町にある五体王子神社のこと。熊野神社末社の第一。

きり‐めし【切飯】

飯を型に詰めて四角に切ったもの。携行用。

きり‐めどう【切馬道】‥ダウ

(→)「めどう」に同じ。

きりめ‐なげし【切目長押】

半長押の一種。敷居の下、縁板の上にある長押。幅の狭いことが多い。縁長押。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐やま【切目山】

⇒きりべやま

きり‐めん【切面】

〔建〕面の一種。材木の角を45度に削りとったもの。

きり‐もがり【切虎落】

興行物などで、見物人の周囲に結んだ竹矢来たけやらい。

きり‐もぐさ【切艾】

灸点用の艾を紙で巻き、こまかく切ったもの。

きり‐もち【切餅】

①食べよく四角に切った餅。

②(形が1に似るからいう)江戸時代、一分銀100枚、すなわち25両を方形に紙に包んで封じたもの。

きり‐もどし【切戻し】

剪定の際、昨年生などの古枝を切り取り、それが生える前の状態にいったん戻すこと。徒長や枝の老朽化による着果不良などを防ぐ目的で行う。

きり‐もの【切物】

刻んで汁に入れる薬味。柚子ゆずや蜜柑の皮などを刻んだものの類。

きり‐もの【切り者】

(→)「きりびと(切人)」に同じ。平家物語1「院中の―に西光法師といふ者あり」

きり‐もの【着物】

(→)「きるもの」に同じ。きもの。「きりもん」とも。浮世草子、新色五巻書「倫子りんずの―」

きり‐もみ【錐揉み】

①錐を両手でもみながら穴をあけること。

②飛行機が、失速した後、螺旋らせん状に旋回しながら急降下する状態。錐揉み降下。スピン。

きり‐もり【切り盛り】

①料理で、ほどよく食物を切ったり器に盛ったりすること。

②ほどよく物事を処理すること。「家事の―をする」

きり‐もん【桐紋】

⇒きり(桐)2

ギリヤーク【Gilyak】

(→)ニヴヒの旧称。

き‐りゃく【機略】

臨機応変の計略。「―縦横」

きり‐やぶ・る【切り破る・斬り破る】

〔他五〕

①切ってこわす。切ってばらばらにする。

②切り込んで敵の囲みをうち破る。日葡辞書「テキヂンヲキリヤブル」

きり‐ゆ【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きりゅう【桐生】キリフ

群馬県南東部の市。足利・伊勢崎とならぶ北関東の機業地。近年は機械・金属工業も立地。人口12万8千。

⇒きりゅう‐おりもの【桐生織物】

きりゅう【桐生】キリフ

姓氏の一つ。

⇒きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】

き‐りゅう【気流】‥リウ

大気中に起きる空気の流れ。「上昇―」

⇒きりゅう‐がた【気流型】

き‐りゅう【寄留】‥リウ

①他郷または他家に一時的に身を寄せて住むこと。かりずまい。寓宿。仮宿。仮寓。

②〔法〕旧制で、90日以上、本籍地以外の一定の場所に居住する目的で住所または居所を有すること。森鴎外、独逸日記「三日、警察署にゆきて―証を領す」

き‐りゅう【旗旒】‥リウ

信号を送るのに用いる旗と吹き流し。

きりゅう‐おりもの【桐生織物】キリフ‥

桐生で産する織物の総称。江戸初期以来、京都西陣の技法を取り入れた高級織物で知られる。

⇒きりゅう【桐生】

きりゅう‐がた【気流型】‥リウ‥

(→)流線型に同じ。

⇒き‐りゅう【気流】

きりゅう‐こうしょう‐がいしゃ【起立工商会社】‥リフ‥シヤウグワイ‥

明治期の半官半民の貿易会社。1874年(明治7)設立。当時一流の工人を集めて工芸品を制作・輸出した。91年解散。

き‐りゅうさん【希硫酸・稀硫酸】‥リウ‥

水をまぜて希薄にした硫酸。

きりゅう‐し【鬼竜子】

中国・朝鮮建築の降棟くだりむねに立てた、竜の子を模した瓦製の怪獣。走獣。

きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】キリフイウイウ

ジャーナリスト。本名、政次。金沢生れ。東大卒。信濃毎日新聞主筆。雑誌「他山の石」を発刊し、軍部・戦争批判を続ける。(1873〜1941)

⇒きりゅう【桐生】

き‐りょ【貴慮】

相手の考えの尊敬語。お考え。

き‐りょ【羈旅・羇旅】

①たび。旅行。また、旅人。

②和歌・俳句の部立ぶだて。旅に関する感想を詠じたもの。

きり‐よ【切節】

切った竹の節と節との間。浄瑠璃、吉野忠信「杖の―のたまり水」

き‐りょう【着料】‥レウ

衣服の材料。また、衣服を買うのに要する費用。

き‐りょう【祈療】‥レウ

祈祷と療治。太平記12「―ともに以て験有るべからず」

き‐りょう【器量】‥リヤウ

(「器」は材の在る所、「量」は徳のみつる所の意)

①その地位・役目にふさわしい才能・人柄。保元物語「合戦の場には兄弟といふ差別候ふまじ。ただ―により候」。「人の上に立つ―がある」「―を上げる」

②才能・力量のすぐれていること。ものの上手。平家物語4「笛の御―たるによつてこの宮御相伝ありけり」

③(「縹緻」などとも書く)顔だち。みめ。また、容姿のすぐれていること。狂言、猿座頭「そなたの様な好い―で」。尾崎紅葉、二人比丘尼色懺悔「尼法師には勿体ない御標致きりょう」。「十人並みの―」

⇒きりょう‐ごのみ【器量好み】

⇒きりょう‐じまん【器量自慢】

⇒きりょう‐じん【器量人】

⇒きりょう‐のぞみ【器量望み】

⇒きりょう‐まけ【器量負け】

⇒きりょう‐よし【器量好し】

ぎ‐りょう【技量・技倆・伎倆】‥リヤウ

うでまえ。手なみ。「すぐれた―」

ぎ‐りょう【蟻量】‥リヤウ

孵化ふかしたばかりの蚕の重量。

ぎ‐りょう【議了】‥レウ

議事の終了すること。

きりょう‐ごのみ【器量好み】‥リヤウ‥

顔だちのよい女をより好みすること。面食い。「―で貰った女房」

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐じまん【器量自慢】‥リヤウ‥

顔だちのよいのをほこること。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐じん【器量人】‥リヤウ‥

才能・力量のすぐれた人。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐のぞみ【器量望み】‥リヤウ‥

顔だちのよい女を妻に望むこと。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐まけ【器量負け】‥リヤウ‥

①才能があるためにかえって失敗すること。

②顔だちがよすぎて、かえって縁遠いこと。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐よし【器量好し】‥リヤウ‥

顔だちのよいこと。また、その人。美人。

⇒き‐りょう【器量】

き‐りょく【気力】

活動に堪え得る精神力。気根。また、元気。精力。「―充実」「―がみなぎる」

き‐りょく【汽力】

蒸気の力。蒸気力。

き‐りょく【棋力】

囲碁または将棋の技量。

きり‐よけ【霧除け】

「霧除け庇びさし」の略。

⇒きりよけ‐びさし【霧除け庇】

きりよけ‐びさし【霧除け庇】

雨などを防ぐために出入口や窓の上などに張り出した小さい庇。

⇒きり‐よけ【霧除け】

きり‐り

①物のきしる音。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「饂飩蕎麦切。――と押廻し」

②きちんと引きしまっているさま。狂言、比丘貞「宇都の宮笠を―と召れて」。「―とした顔立」「鉢巻を―としめる」

⇒きりり‐しゃん‐と

ぎり‐り

①物のきしる音。

②物をきつく巻くさま。ぎりぎり。

きりり‐しゃん‐と

〔副〕

かいがいしく。きりりちゃんと。きりきりしゃんと。

⇒きり‐り

キリル‐もじ【キリル文字】

9世紀のギリシア人宣教師キュリロスが福音書などのスラヴ語訳のために考案したグラゴール文字をもとにして、10世紀初めブルガリアで作られた文字。当時のギリシア文字の大文字が基礎で、現在のロシア文字はこれを改修したもの。

キリル文字

②タンザニアのキリマンジャロ州で産するコーヒー豆の名。また、同国産のアラビカ種のコーヒーの通称。

きり‐み【切り身】

魚肉などを適当な大きさに切ったもの。「鮭さけの―」

きり‐みす【切簾】

長押なげしから床までの長さの半分ほどに切りつめたみす。

きり‐みず【切り水】‥ミヅ

①打ち水。浄瑠璃、新版歌祭文「手桶の―ぱつぱつと」

②花を切り取ってすぐに切口を水中に入れること。

きり‐みせ【切店・切見世】

時間ぎめで売色した、江戸の下等な遊女屋。局見世つぼねみせ。また、その女郎。

きり‐むぎ【切麦】

小麦粉でうどんのように製し、細く切ったもの。多くは夏、ゆでて水に冷やして食べる。冷麦。

きり‐むす・ぶ【切り結ぶ・斬り結ぶ】

〔自五〕

互いに刀を交えて激しく切り合う。

きり‐むね【切棟】

(→)切妻に同じ。

きり‐め【切目】

①刃物で切った跡。切ったこぐち。

②物事のくぎり。段落。「仕事に―をつける」

⇒きりめ‐いた【切目板】

⇒きりめ‐えん【切目縁】

⇒きりめ‐なげし【切目長押】

きりめ‐いた【切目板】

切目縁えんの板。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐えん【切目縁】

縁板を縁葛えんかずらに対して直角に張った縁側。木口縁こぐちえん。↔榑縁くれえん。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐おうじ【切目王子】‥ワウ‥

和歌山県日高郡印南いなみ町にある五体王子神社のこと。熊野神社末社の第一。

きり‐めし【切飯】

飯を型に詰めて四角に切ったもの。携行用。

きり‐めどう【切馬道】‥ダウ

(→)「めどう」に同じ。

きりめ‐なげし【切目長押】

半長押の一種。敷居の下、縁板の上にある長押。幅の狭いことが多い。縁長押。

⇒きり‐め【切目】

きりめ‐やま【切目山】

⇒きりべやま

きり‐めん【切面】

〔建〕面の一種。材木の角を45度に削りとったもの。

きり‐もがり【切虎落】

興行物などで、見物人の周囲に結んだ竹矢来たけやらい。

きり‐もぐさ【切艾】

灸点用の艾を紙で巻き、こまかく切ったもの。

きり‐もち【切餅】

①食べよく四角に切った餅。

②(形が1に似るからいう)江戸時代、一分銀100枚、すなわち25両を方形に紙に包んで封じたもの。

きり‐もどし【切戻し】

剪定の際、昨年生などの古枝を切り取り、それが生える前の状態にいったん戻すこと。徒長や枝の老朽化による着果不良などを防ぐ目的で行う。

きり‐もの【切物】

刻んで汁に入れる薬味。柚子ゆずや蜜柑の皮などを刻んだものの類。

きり‐もの【切り者】

(→)「きりびと(切人)」に同じ。平家物語1「院中の―に西光法師といふ者あり」

きり‐もの【着物】

(→)「きるもの」に同じ。きもの。「きりもん」とも。浮世草子、新色五巻書「倫子りんずの―」

きり‐もみ【錐揉み】

①錐を両手でもみながら穴をあけること。

②飛行機が、失速した後、螺旋らせん状に旋回しながら急降下する状態。錐揉み降下。スピン。

きり‐もり【切り盛り】

①料理で、ほどよく食物を切ったり器に盛ったりすること。

②ほどよく物事を処理すること。「家事の―をする」

きり‐もん【桐紋】

⇒きり(桐)2

ギリヤーク【Gilyak】

(→)ニヴヒの旧称。

き‐りゃく【機略】

臨機応変の計略。「―縦横」

きり‐やぶ・る【切り破る・斬り破る】

〔他五〕

①切ってこわす。切ってばらばらにする。

②切り込んで敵の囲みをうち破る。日葡辞書「テキヂンヲキリヤブル」

きり‐ゆ【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きりゅう【桐生】キリフ

群馬県南東部の市。足利・伊勢崎とならぶ北関東の機業地。近年は機械・金属工業も立地。人口12万8千。

⇒きりゅう‐おりもの【桐生織物】

きりゅう【桐生】キリフ

姓氏の一つ。

⇒きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】

き‐りゅう【気流】‥リウ

大気中に起きる空気の流れ。「上昇―」

⇒きりゅう‐がた【気流型】

き‐りゅう【寄留】‥リウ

①他郷または他家に一時的に身を寄せて住むこと。かりずまい。寓宿。仮宿。仮寓。

②〔法〕旧制で、90日以上、本籍地以外の一定の場所に居住する目的で住所または居所を有すること。森鴎外、独逸日記「三日、警察署にゆきて―証を領す」

き‐りゅう【旗旒】‥リウ

信号を送るのに用いる旗と吹き流し。

きりゅう‐おりもの【桐生織物】キリフ‥

桐生で産する織物の総称。江戸初期以来、京都西陣の技法を取り入れた高級織物で知られる。

⇒きりゅう【桐生】

きりゅう‐がた【気流型】‥リウ‥

(→)流線型に同じ。

⇒き‐りゅう【気流】

きりゅう‐こうしょう‐がいしゃ【起立工商会社】‥リフ‥シヤウグワイ‥

明治期の半官半民の貿易会社。1874年(明治7)設立。当時一流の工人を集めて工芸品を制作・輸出した。91年解散。

き‐りゅうさん【希硫酸・稀硫酸】‥リウ‥

水をまぜて希薄にした硫酸。

きりゅう‐し【鬼竜子】

中国・朝鮮建築の降棟くだりむねに立てた、竜の子を模した瓦製の怪獣。走獣。

きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】キリフイウイウ

ジャーナリスト。本名、政次。金沢生れ。東大卒。信濃毎日新聞主筆。雑誌「他山の石」を発刊し、軍部・戦争批判を続ける。(1873〜1941)

⇒きりゅう【桐生】

き‐りょ【貴慮】

相手の考えの尊敬語。お考え。

き‐りょ【羈旅・羇旅】

①たび。旅行。また、旅人。

②和歌・俳句の部立ぶだて。旅に関する感想を詠じたもの。

きり‐よ【切節】

切った竹の節と節との間。浄瑠璃、吉野忠信「杖の―のたまり水」

き‐りょう【着料】‥レウ

衣服の材料。また、衣服を買うのに要する費用。

き‐りょう【祈療】‥レウ

祈祷と療治。太平記12「―ともに以て験有るべからず」

き‐りょう【器量】‥リヤウ

(「器」は材の在る所、「量」は徳のみつる所の意)

①その地位・役目にふさわしい才能・人柄。保元物語「合戦の場には兄弟といふ差別候ふまじ。ただ―により候」。「人の上に立つ―がある」「―を上げる」

②才能・力量のすぐれていること。ものの上手。平家物語4「笛の御―たるによつてこの宮御相伝ありけり」

③(「縹緻」などとも書く)顔だち。みめ。また、容姿のすぐれていること。狂言、猿座頭「そなたの様な好い―で」。尾崎紅葉、二人比丘尼色懺悔「尼法師には勿体ない御標致きりょう」。「十人並みの―」

⇒きりょう‐ごのみ【器量好み】

⇒きりょう‐じまん【器量自慢】

⇒きりょう‐じん【器量人】

⇒きりょう‐のぞみ【器量望み】

⇒きりょう‐まけ【器量負け】

⇒きりょう‐よし【器量好し】

ぎ‐りょう【技量・技倆・伎倆】‥リヤウ

うでまえ。手なみ。「すぐれた―」

ぎ‐りょう【蟻量】‥リヤウ

孵化ふかしたばかりの蚕の重量。

ぎ‐りょう【議了】‥レウ

議事の終了すること。

きりょう‐ごのみ【器量好み】‥リヤウ‥

顔だちのよい女をより好みすること。面食い。「―で貰った女房」

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐じまん【器量自慢】‥リヤウ‥

顔だちのよいのをほこること。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐じん【器量人】‥リヤウ‥

才能・力量のすぐれた人。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐のぞみ【器量望み】‥リヤウ‥

顔だちのよい女を妻に望むこと。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐まけ【器量負け】‥リヤウ‥

①才能があるためにかえって失敗すること。

②顔だちがよすぎて、かえって縁遠いこと。

⇒き‐りょう【器量】

きりょう‐よし【器量好し】‥リヤウ‥

顔だちのよいこと。また、その人。美人。

⇒き‐りょう【器量】

き‐りょく【気力】

活動に堪え得る精神力。気根。また、元気。精力。「―充実」「―がみなぎる」

き‐りょく【汽力】

蒸気の力。蒸気力。

き‐りょく【棋力】

囲碁または将棋の技量。

きり‐よけ【霧除け】

「霧除け庇びさし」の略。

⇒きりよけ‐びさし【霧除け庇】

きりよけ‐びさし【霧除け庇】

雨などを防ぐために出入口や窓の上などに張り出した小さい庇。

⇒きり‐よけ【霧除け】

きり‐り

①物のきしる音。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「饂飩蕎麦切。――と押廻し」

②きちんと引きしまっているさま。狂言、比丘貞「宇都の宮笠を―と召れて」。「―とした顔立」「鉢巻を―としめる」

⇒きりり‐しゃん‐と

ぎり‐り

①物のきしる音。

②物をきつく巻くさま。ぎりぎり。

きりり‐しゃん‐と

〔副〕

かいがいしく。きりりちゃんと。きりきりしゃんと。

⇒きり‐り

キリル‐もじ【キリル文字】

9世紀のギリシア人宣教師キュリロスが福音書などのスラヴ語訳のために考案したグラゴール文字をもとにして、10世紀初めブルガリアで作られた文字。当時のギリシア文字の大文字が基礎で、現在のロシア文字はこれを改修したもの。

キリル文字

きり‐わ・ける【切り分ける】

〔他下一〕[文]きりわ・く(下二)

切りはなして別々にする。いくつかに切って配る。

きり‐わた・る【霧り渡る】

〔自五〕

霧が一面に立ちこめる。枕草子78「ありあけのいみじう―・りたる庭に」

きり‐わら【切藁】

わらを切って束ねたもの。たわし。

きり‐わり【切割り】

①切って割ること。

②山や丘などの一部を切りくずして開いた道路。

きり‐わ・る【切り割る】

〔他四〕

①切って二つとする。

②山や丘などを切りくずして道路を作る。

きり‐わ・ける【切り分ける】

〔他下一〕[文]きりわ・く(下二)

切りはなして別々にする。いくつかに切って配る。

きり‐わた・る【霧り渡る】

〔自五〕

霧が一面に立ちこめる。枕草子78「ありあけのいみじう―・りたる庭に」

きり‐わら【切藁】

わらを切って束ねたもの。たわし。

きり‐わり【切割り】

①切って割ること。

②山や丘などの一部を切りくずして開いた道路。

きり‐わ・る【切り割る】

〔他四〕

①切って二つとする。

②山や丘などを切りくずして道路を作る。

広辞苑 ページ 5341 での【○霧不断の香を焚く】単語。