複数辞典一括検索+![]()

![]()

○槿花一日の栄きんかいちじつのえい🔗⭐🔉

○槿花一日の栄きんかいちじつのえい

[白居易、放言詩「松樹千年終に是れ朽ち、槿花一日自ずから栄を為なす」]栄華のはかないことを、ムクゲの花にたとえていう。「槿花一朝の夢」とも。

⇒きん‐か【槿花】

きんかいわかしゅう【金槐和歌集】‥クワイ‥シフ

(「金」は鎌倉の「鎌」の偏、「槐」は大臣の意)源実朝の家集。1巻。万葉風の力強い短歌も見られる。金槐集。鎌倉右大臣家集。

→文献資料[金槐和歌集]

きんか‐ぎょくじょう【金科玉条】‥クワ‥デウ

[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。

きん‐かく【巾幗】‥クワク

女性の頭の飾り、または、喪中にかぶる頭巾。転じて、女性。福田英子、妾の半生涯「遂に―の身をも打忘れて」

⇒きんかくしゃ‐りゅう【巾幗者流】

きん‐かく【金革】

①[中庸10章「金革を衽しとねとし死して厭いとわず」]剣と甲冑かっちゅう。兵器。

②[礼記曾子問]戦争。

きん‐かく【金閣】

①黄金で飾った高殿。美しい楼閣。

②京都鹿苑寺ろくおんじ内にある三層宝形造りの楼閣。舎利殿という。足利義満が北山殿内に建てたもの。柱・壁・勾欄こうらんなどに金箔を張る。1950年焼失。55年再建。

⇒きんかく‐じ【金閣寺】

きん‐かく【菌核】

菌類で、菌糸が集まって生じた、黒色の硬い塊。

⇒きんかく‐びょう【菌核病】

きん‐かく【勤恪】

職務に励みつとめること。恪勤かくごん。

きん‐かく【筋覚】

(→)筋肉感覚に同じ。

きん‐がく【金額】

金銭の額。金高。「―表示」

⇒きんがく‐かぶ【金額株】

⇒きんがく‐さいけん【金額債権】

きん‐がく【勤学】

学問に努めはげむこと。

ぎん‐かく【吟客】

詩歌などを詠む人。詩人。

ぎん‐かく【銀角】

もと中国で、1元以下の小額銀貨。

ぎん‐かく【銀閣】

①銀で飾った高殿。美しい楼閣。

②京都慈照寺内にある二層宝形造りの楼閣。観音殿の通称。足利義政が金閣に擬して東山殿内に建てたもの。

⇒ぎんかく‐じ【銀閣寺】

きんがく‐かぶ【金額株】

(→)額面株に同じ。

⇒きん‐がく【金額】

きんがく‐さいけん【金額債権】

一定の額の金銭を給付すべきことを内容とする債権。

⇒きん‐がく【金額】

きん‐かくし【金隠し】

(「金玉を隠す」の意)

①当世具足で、胴の前腰にある草摺くさずりの称。まえいた。

②大便所の便器の前方に設けた遮蔽物。転じて、そのように作られた陶製の便器。

きんかく‐じ【金閣寺】

①京都北山にある臨済宗の鹿苑寺の別称。足利義満が西園寺家の邸宅を譲り受け、別荘として造営した北山殿を遺命により寺とした。勧請開山は夢窓疎石。

金閣寺

撮影:山梨勝弘

②浄瑠璃「祇園祭礼信仰記」4段目の通称。

③小説。三島由紀夫作。1956年発表。金閣放火事件を題材に、金閣寺を美の象徴とする主人公がなぜそれを焼かねばならなかったかを追究した作品。

⇒きん‐かく【金閣】

ぎんかく‐じ【銀閣寺】

京都市左京区にある臨済宗の慈照寺の別称。1482年(文明14)足利義政が山荘として造営に着手した東山殿を遺命により寺としたもの。勧請開山は夢窓疎石。89年(長享3)上棟の銀閣(観音殿)、東求堂とうぐどう、庭園が現存。

⇒ぎん‐かく【銀閣】

きんかくしゃ‐りゅう【巾幗者流】‥クワク‥リウ

女性のなかま。女流。

⇒きん‐かく【巾幗】

きんかく‐びょう【菌核病】‥ビヤウ

植物の病害。菌核病菌などの菌類の感染による。この病気で腐敗あるいは枯死した植物体の病斑部に、褐色や黒色の菌核ができる。イネ・ナタネ・レンゲ・野菜類やリンゴなど、多くの農作物をおかす。

⇒きん‐かく【菌核】

きんかくほんい‐せい【金核本位制】‥ヰ‥

金本位制度のうち、金地金きんじきん本位制度と金為替本位制度の二つの形態の総称。金貨の鋳造は行われない。

ぎんが‐ぐん【銀河群】

数個から数十個の銀河2の集団。

銀河群

撮影:Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,Edinburgh

②浄瑠璃「祇園祭礼信仰記」4段目の通称。

③小説。三島由紀夫作。1956年発表。金閣放火事件を題材に、金閣寺を美の象徴とする主人公がなぜそれを焼かねばならなかったかを追究した作品。

⇒きん‐かく【金閣】

ぎんかく‐じ【銀閣寺】

京都市左京区にある臨済宗の慈照寺の別称。1482年(文明14)足利義政が山荘として造営に着手した東山殿を遺命により寺としたもの。勧請開山は夢窓疎石。89年(長享3)上棟の銀閣(観音殿)、東求堂とうぐどう、庭園が現存。

⇒ぎん‐かく【銀閣】

きんかくしゃ‐りゅう【巾幗者流】‥クワク‥リウ

女性のなかま。女流。

⇒きん‐かく【巾幗】

きんかく‐びょう【菌核病】‥ビヤウ

植物の病害。菌核病菌などの菌類の感染による。この病気で腐敗あるいは枯死した植物体の病斑部に、褐色や黒色の菌核ができる。イネ・ナタネ・レンゲ・野菜類やリンゴなど、多くの農作物をおかす。

⇒きん‐かく【菌核】

きんかくほんい‐せい【金核本位制】‥ヰ‥

金本位制度のうち、金地金きんじきん本位制度と金為替本位制度の二つの形態の総称。金貨の鋳造は行われない。

ぎんが‐ぐん【銀河群】

数個から数十個の銀河2の集団。

銀河群

撮影:Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,Edinburgh

⇒ぎん‐が【銀河】

ぎんが‐けい【銀河系】

太陽を含む約2000億個の恒星とガスや塵などの星間物質から成る直径約15万光年の天体。厚さ約1.5万光年の凸レンズ状の中心部は古い星から成り、若い星と星間物質が渦巻き状の円盤をそのまわりに形成し、回転運動をしている。円盤部の直径は約10万光年。その外側をほぼ球状のハローが取り巻いている。太陽は射手座の方向にある中心から約3万光年のところに位置する。

⇒ぎん‐が【銀河】

ぎん‐かけや【銀掛屋】

⇒かけや(掛屋)

きんか‐ざん【金華山】‥クワ‥

①宮城県牡鹿半島の南東先端にある島。面積9平方キロメートル、標高445メートル。山頂に大海祇おおわだつみ神社、山腹に黄金山神社がある。古称、陸奥山。

②岐阜市街北東部の山(329メートル)。北側は長良川に臨み、山頂に岐阜城址がある。別称、稲葉山。

⇒きんかざん‐おり【金華山織】

⇒きんかざん‐で【金華山手】

⇒きんかざん‐やき【金華山焼】

きんかざん‐おり【金華山織】‥クワ‥

紋ビロードの一種。多く地合に金銀糸を配して文様を織り出したもの。

⇒きんか‐ざん【金華山】

きんかざん‐で【金華山手】‥クワ‥

瀬戸の陶工3代藤四郎が作ったと称する一群の茶入ちゃいれ。茶褐色の釉うわぐすりの上に黒斑を施したもの。

⇒きんか‐ざん【金華山】

きんかざん‐やき【金華山焼】‥クワ‥

①岐阜市で1890年(明治23)に始められた陶磁器。茶器などを焼き、昭和の初めまで続いた。また広く、岐阜市金華山付近に産出した陶器の総称。天明(1781〜1789)年間以降の製品が知られる。

②瀬戸茶入の分類の一つ。

⇒きんか‐ざん【金華山】

キンカジュー【kinkajou】

(アメリカ先住民の語から)アライグマ科の哺乳類。頭胴長45センチメートル、尾長45センチメートルほど。毛は黄褐色、背の中央は黒っぽい。尾は木の枝に巻き付けることができる。中米から南米北部の森林に分布。ネコ目(食肉類)であるが、主食は果実。現地ではポトと呼ぶ。ハニーベア。

キンカジュー

撮影:小宮輝之

⇒ぎん‐が【銀河】

ぎんが‐けい【銀河系】

太陽を含む約2000億個の恒星とガスや塵などの星間物質から成る直径約15万光年の天体。厚さ約1.5万光年の凸レンズ状の中心部は古い星から成り、若い星と星間物質が渦巻き状の円盤をそのまわりに形成し、回転運動をしている。円盤部の直径は約10万光年。その外側をほぼ球状のハローが取り巻いている。太陽は射手座の方向にある中心から約3万光年のところに位置する。

⇒ぎん‐が【銀河】

ぎん‐かけや【銀掛屋】

⇒かけや(掛屋)

きんか‐ざん【金華山】‥クワ‥

①宮城県牡鹿半島の南東先端にある島。面積9平方キロメートル、標高445メートル。山頂に大海祇おおわだつみ神社、山腹に黄金山神社がある。古称、陸奥山。

②岐阜市街北東部の山(329メートル)。北側は長良川に臨み、山頂に岐阜城址がある。別称、稲葉山。

⇒きんかざん‐おり【金華山織】

⇒きんかざん‐で【金華山手】

⇒きんかざん‐やき【金華山焼】

きんかざん‐おり【金華山織】‥クワ‥

紋ビロードの一種。多く地合に金銀糸を配して文様を織り出したもの。

⇒きんか‐ざん【金華山】

きんかざん‐で【金華山手】‥クワ‥

瀬戸の陶工3代藤四郎が作ったと称する一群の茶入ちゃいれ。茶褐色の釉うわぐすりの上に黒斑を施したもの。

⇒きんか‐ざん【金華山】

きんかざん‐やき【金華山焼】‥クワ‥

①岐阜市で1890年(明治23)に始められた陶磁器。茶器などを焼き、昭和の初めまで続いた。また広く、岐阜市金華山付近に産出した陶器の総称。天明(1781〜1789)年間以降の製品が知られる。

②瀬戸茶入の分類の一つ。

⇒きんか‐ざん【金華山】

キンカジュー【kinkajou】

(アメリカ先住民の語から)アライグマ科の哺乳類。頭胴長45センチメートル、尾長45センチメートルほど。毛は黄褐色、背の中央は黒っぽい。尾は木の枝に巻き付けることができる。中米から南米北部の森林に分布。ネコ目(食肉類)であるが、主食は果実。現地ではポトと呼ぶ。ハニーベア。

キンカジュー

撮影:小宮輝之

きんか‐じゅんび【金貨準備】‥クワ‥

金貨または地金塊による兌換だかん正貨準備。金準備。

⇒きん‐か【金貨】

きんが‐しんねん【謹賀新年】

つつしんで新年のよろこびを申し上げますの意。書状に用いる新年の挨拶のことば。

⇒きん‐が【謹賀】

きん‐かた【金方】

資本金を出す人。金主きんしゅ。

ぎん‐かた【銀方】

資本金を出す人。銀主ぎんしゅ。

ぎんが‐だん【銀河団】

銀河2の数百個ないし数千個の集団。

⇒ぎん‐が【銀河】

きんか‐ちょう【錦華鳥】‥クワテウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。大きさはジュウシマツぐらい。オーストラリア原産。脚とくちばしが朱色、雄の脇は栗色で白点がある。純白の品種もあり、普通の飼鳥。

ぎんがてつどうのよる【銀河鉄道の夜】‥ダウ‥

童話。宮沢賢治作。1941年刊。貧しく孤独な少年が、友達を救って自らは水死する親友と夢の中で星座巡りの列車に乗り合わせ、死者たちと共に宇宙を旅する幻想物語。

→文献資料[銀河鉄道の夜]

きんか‐とう【金花糖】‥クワタウ

砂糖に水を加えて煮詰め、白っぽくなるまですり、魚や動物をかたどった木型に流して固めた菓子。

⇒きん‐か【金花・金華】

きんか‐ハム【金華ハム】‥クワ‥

豚のもも肉を塩漬にし乾燥させた中国式のハム。浙江省金華一帯で作られる。

⇒きんか【金華】

きんかふ【琴歌譜】

万葉仮名で書いた大歌おおうた22首を和琴わごんの譜とともに記した書。1巻。平安初期の成立。981年(天元4)の写本がある。

きん‐かぶ【菌株】

1種類もしくは1系統の細菌や菌類を純粋に分離し、植え継いで培養したもの。

きんか‐ほんいせい【金貨本位制】‥クワ‥ヰ‥

金本位制度の一つ。金貨を本位貨幣とする制度。素材価値と額面価値が一致する金貨が実際に鋳造され流通する。→金核本位制

⇒きん‐か【金貨】

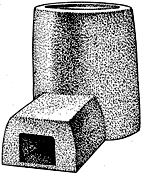

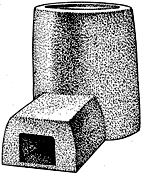

きん‐がま【錦窯】

陶磁器焼成炉の一つ。上絵付うわえつけを行う時に用いるもので、火炎が直接器物に触れないように二重壁にし、外部より間接に加熱するようにしたもの。上絵窯。にしきがま。

錦窯

きんか‐じゅんび【金貨準備】‥クワ‥

金貨または地金塊による兌換だかん正貨準備。金準備。

⇒きん‐か【金貨】

きんが‐しんねん【謹賀新年】

つつしんで新年のよろこびを申し上げますの意。書状に用いる新年の挨拶のことば。

⇒きん‐が【謹賀】

きん‐かた【金方】

資本金を出す人。金主きんしゅ。

ぎん‐かた【銀方】

資本金を出す人。銀主ぎんしゅ。

ぎんが‐だん【銀河団】

銀河2の数百個ないし数千個の集団。

⇒ぎん‐が【銀河】

きんか‐ちょう【錦華鳥】‥クワテウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。大きさはジュウシマツぐらい。オーストラリア原産。脚とくちばしが朱色、雄の脇は栗色で白点がある。純白の品種もあり、普通の飼鳥。

ぎんがてつどうのよる【銀河鉄道の夜】‥ダウ‥

童話。宮沢賢治作。1941年刊。貧しく孤独な少年が、友達を救って自らは水死する親友と夢の中で星座巡りの列車に乗り合わせ、死者たちと共に宇宙を旅する幻想物語。

→文献資料[銀河鉄道の夜]

きんか‐とう【金花糖】‥クワタウ

砂糖に水を加えて煮詰め、白っぽくなるまですり、魚や動物をかたどった木型に流して固めた菓子。

⇒きん‐か【金花・金華】

きんか‐ハム【金華ハム】‥クワ‥

豚のもも肉を塩漬にし乾燥させた中国式のハム。浙江省金華一帯で作られる。

⇒きんか【金華】

きんかふ【琴歌譜】

万葉仮名で書いた大歌おおうた22首を和琴わごんの譜とともに記した書。1巻。平安初期の成立。981年(天元4)の写本がある。

きん‐かぶ【菌株】

1種類もしくは1系統の細菌や菌類を純粋に分離し、植え継いで培養したもの。

きんか‐ほんいせい【金貨本位制】‥クワ‥ヰ‥

金本位制度の一つ。金貨を本位貨幣とする制度。素材価値と額面価値が一致する金貨が実際に鋳造され流通する。→金核本位制

⇒きん‐か【金貨】

きん‐がま【錦窯】

陶磁器焼成炉の一つ。上絵付うわえつけを行う時に用いるもので、火炎が直接器物に触れないように二重壁にし、外部より間接に加熱するようにしたもの。上絵窯。にしきがま。

錦窯

きん‐がみ【金紙】

金粉または金色の箔はくを押した紙。

ぎん‐がみ【銀紙】

①銀粉または銀色の箔はくを押した紙。

②鉛・錫すずの合金やアルミニウムなどを薄く紙のようにのばしたもの。

ギンガム【gingham】

染糸と晒糸さらしいとを用いて縞しま模様または格子柄を平織にした綿布。夏の婦人・子供服、エプロンなどに用いる。

きんか‐もち【きんか餅】

小麦粉を練った餅で、黒砂糖にくるみと味噌の入った餡を包んだ菓子。青森県の郷土菓子。

きんか‐もとゆい【金柑元結】‥ユヒ

(きんかあたまの少ない髪を束ねるのに用いるという意から)ごく細い元結。

⇒きん‐か【金柑】

きん‐からかわ【金唐革】‥カハ

薄いなめし革に金泥で種々の模様をおいたもの。江戸時代の舶来品。日本でも造った。

⇒きんからかわ‐がみ【金唐革紙】

きんからかわ‐がみ【金唐革紙】‥カハ‥

高級擬革紙の一つ。強靱な十文字紙に皺紋や浮凸模様を打ち出し、油・顔料・塗料のほか金属箔などで装飾加工して、金唐革に似せたもの。明治初期に創製。壁紙・家具調度品・袋物に使用。

⇒きん‐からかわ【金唐革】

きん‐がわ【金革】‥ガハ

地色を金色にした革。

きん‐がわ【金側】‥ガハ

外側を金で作ったもの。尾崎紅葉、三人妻「帯の間あいより取出でたる時計は、灯籠の火影に耀きらめく金製きんがわに」。「―時計」

ぎん‐がわ【銀革】‥ガハ

地色を銀色にした革。

ぎん‐がわ【銀側】‥ガハ

外側を銀で作ったもの。「―時計」

きん‐がわせ【金為替】‥ガハセ

金本位国の通貨で表示された為替・資産。

⇒きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】

ぎん‐がわせ【銀為替】‥ガハセ

銀本位国の通貨で表示された為替・資産。

きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】‥ガハセ‥ヰ‥

広義の金本位制の一形態。一国の通貨価値を金貨本位・金塊本位を採用している国の為替(金為替)と結びつけ、金との関係を間接的に保持しようとする通貨制度。第一次大戦後、金本位制の再建にあたり、金の世界的不足を背景に成立。

⇒きん‐がわせ【金為替】

ぎんかわ‐づくり【銀皮造り】‥カハ‥

刺身の一種。鰹・縞鰺しまあじなどの銀色で美しい腹側の皮目を生かして作ったもの。

ぎん‐がわり【吟変り】‥ガハリ

小唄の節にあわない声。

きん‐かん【近刊】

近々刊行すること。最近刊行されたこと。また、その本。「―の予定」

きん‐かん【金冠】‥クワン

①黄金で造り、または黄金で飾った冠。

②歯の治療で、損じた歯を金合金でおおいかぶせるもの。

⇒きんかん‐づか【金冠塚】

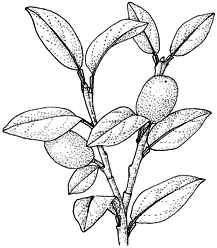

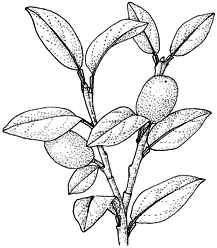

きん‐かん【金柑】

ミカン科キンカン属の常緑低木。中国から渡来、暖地で栽培。高さ約2メートル。葉は長楕円形、葉柄は狭い翼をもつ。夏の頃、葉腋に5弁の小白花を開く。果実は小形で冬に熟して黄金色となる。生のまま、または煮て食べる。酸味が強い。ヒメタチバナ。漢名、金橘。〈[季]秋〉。〈文明本節用集〉

きんかん

きん‐がみ【金紙】

金粉または金色の箔はくを押した紙。

ぎん‐がみ【銀紙】

①銀粉または銀色の箔はくを押した紙。

②鉛・錫すずの合金やアルミニウムなどを薄く紙のようにのばしたもの。

ギンガム【gingham】

染糸と晒糸さらしいとを用いて縞しま模様または格子柄を平織にした綿布。夏の婦人・子供服、エプロンなどに用いる。

きんか‐もち【きんか餅】

小麦粉を練った餅で、黒砂糖にくるみと味噌の入った餡を包んだ菓子。青森県の郷土菓子。

きんか‐もとゆい【金柑元結】‥ユヒ

(きんかあたまの少ない髪を束ねるのに用いるという意から)ごく細い元結。

⇒きん‐か【金柑】

きん‐からかわ【金唐革】‥カハ

薄いなめし革に金泥で種々の模様をおいたもの。江戸時代の舶来品。日本でも造った。

⇒きんからかわ‐がみ【金唐革紙】

きんからかわ‐がみ【金唐革紙】‥カハ‥

高級擬革紙の一つ。強靱な十文字紙に皺紋や浮凸模様を打ち出し、油・顔料・塗料のほか金属箔などで装飾加工して、金唐革に似せたもの。明治初期に創製。壁紙・家具調度品・袋物に使用。

⇒きん‐からかわ【金唐革】

きん‐がわ【金革】‥ガハ

地色を金色にした革。

きん‐がわ【金側】‥ガハ

外側を金で作ったもの。尾崎紅葉、三人妻「帯の間あいより取出でたる時計は、灯籠の火影に耀きらめく金製きんがわに」。「―時計」

ぎん‐がわ【銀革】‥ガハ

地色を銀色にした革。

ぎん‐がわ【銀側】‥ガハ

外側を銀で作ったもの。「―時計」

きん‐がわせ【金為替】‥ガハセ

金本位国の通貨で表示された為替・資産。

⇒きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】

ぎん‐がわせ【銀為替】‥ガハセ

銀本位国の通貨で表示された為替・資産。

きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】‥ガハセ‥ヰ‥

広義の金本位制の一形態。一国の通貨価値を金貨本位・金塊本位を採用している国の為替(金為替)と結びつけ、金との関係を間接的に保持しようとする通貨制度。第一次大戦後、金本位制の再建にあたり、金の世界的不足を背景に成立。

⇒きん‐がわせ【金為替】

ぎんかわ‐づくり【銀皮造り】‥カハ‥

刺身の一種。鰹・縞鰺しまあじなどの銀色で美しい腹側の皮目を生かして作ったもの。

ぎん‐がわり【吟変り】‥ガハリ

小唄の節にあわない声。

きん‐かん【近刊】

近々刊行すること。最近刊行されたこと。また、その本。「―の予定」

きん‐かん【金冠】‥クワン

①黄金で造り、または黄金で飾った冠。

②歯の治療で、損じた歯を金合金でおおいかぶせるもの。

⇒きんかん‐づか【金冠塚】

きん‐かん【金柑】

ミカン科キンカン属の常緑低木。中国から渡来、暖地で栽培。高さ約2メートル。葉は長楕円形、葉柄は狭い翼をもつ。夏の頃、葉腋に5弁の小白花を開く。果実は小形で冬に熟して黄金色となる。生のまま、または煮て食べる。酸味が強い。ヒメタチバナ。漢名、金橘。〈[季]秋〉。〈文明本節用集〉

きんかん

金柑

撮影:関戸 勇

金柑

撮影:関戸 勇

⇒きんかん‐あたま【金柑頭】

⇒きんかん‐ふ【金柑麩】

きん‐かん【金棺】‥クワン

黄金製の棺。金色の棺。

⇒きんかん‐しゅつげん【金棺出現】

きん‐かん【金管】‥クワン

①金属で作った管。

②金管楽器の略。

⇒きんかん‐がっき【金管楽器】

きん‐かん【金環】‥クワン

①金製の輪。

②金属製の、切れ目のある環状の耳飾り。銅製で、金の薄板でつつんだものが多い。古墳時代中・後期のもの。

⇒きんかん‐しょく【金環食・金環蝕】

きん‐かん【金簪】

(「きんかんざし」の略)金製のかんざし。きんしん。

きん‐かん【菌環】‥クワン

(→)菌輪きんりんに同じ。

きん‐かん【琴管】‥クワン

琴と、笛または笙しょう。

きん‐がん【近眼】

①遠くの物がはっきり見えない眼。ちかめ。→近視。

②当面の事しか分からず、その後にある事が見えないこと。森鴎外、舞姫「されどわが―は唯だおのれが尽したる職分をのみ見き」

⇒きんがん‐きょう【近眼鏡】

⇒きんがん‐めがね【近眼目金】

ぎん‐かん【銀漢】

天の川。銀河。〈[季]秋〉

ぎん‐かん【銀環】‥クワン

①銀製の輪。

②銀色で切れ目のある環状の耳飾り。銅製で、銀の薄板でつつんだものが多い。古墳時代後期のもの。

ぎん‐かん【銀簪】

(「ぎんかんざし」の略)銀製のかんざし。ぎんしん。

きんかん‐あたま【金柑頭】

(→)「きんかあたま」に同じ。

⇒きん‐かん【金柑】

きんかん‐がっき【金管楽器】‥クワンガク‥

金属製の管楽器。トランペット・トロンボーン・コルネット・ホルンの類。広義にはリップリード(唇簧しんこう)管楽器の総称。ブラス。

⇒きん‐かん【金管】

きんがん‐きょう【近眼鏡】‥キヤウ

近眼の人がものを明瞭に見るためにかける凹レンズのめがね。

⇒きん‐がん【近眼】

きんかん‐しゅつげん【金棺出現】‥クワン‥

釈尊が入滅した時、延着した迦葉かしょうが棺前で号泣すると、仏棺が開いて釈尊が両足を出して示したという逸話。入滅後の奇跡として発展した伝説では、忉利天とうりてんより馳せ参じた摩耶夫人まやぶにんのために釈尊が金色の身を現し説法をしたと伝える。仏画の題材。

⇒きん‐かん【金棺】

きんかん‐しょく【金環食・金環蝕】‥クワン‥

日食の一種。月が太陽の中央部をおおい、太陽の光が月の周囲に環状に見える。

金環食

撮影:Dennis diCicco,1990,Sky Publishing Corp.

⇒きんかん‐あたま【金柑頭】

⇒きんかん‐ふ【金柑麩】

きん‐かん【金棺】‥クワン

黄金製の棺。金色の棺。

⇒きんかん‐しゅつげん【金棺出現】

きん‐かん【金管】‥クワン

①金属で作った管。

②金管楽器の略。

⇒きんかん‐がっき【金管楽器】

きん‐かん【金環】‥クワン

①金製の輪。

②金属製の、切れ目のある環状の耳飾り。銅製で、金の薄板でつつんだものが多い。古墳時代中・後期のもの。

⇒きんかん‐しょく【金環食・金環蝕】

きん‐かん【金簪】

(「きんかんざし」の略)金製のかんざし。きんしん。

きん‐かん【菌環】‥クワン

(→)菌輪きんりんに同じ。

きん‐かん【琴管】‥クワン

琴と、笛または笙しょう。

きん‐がん【近眼】

①遠くの物がはっきり見えない眼。ちかめ。→近視。

②当面の事しか分からず、その後にある事が見えないこと。森鴎外、舞姫「されどわが―は唯だおのれが尽したる職分をのみ見き」

⇒きんがん‐きょう【近眼鏡】

⇒きんがん‐めがね【近眼目金】

ぎん‐かん【銀漢】

天の川。銀河。〈[季]秋〉

ぎん‐かん【銀環】‥クワン

①銀製の輪。

②銀色で切れ目のある環状の耳飾り。銅製で、銀の薄板でつつんだものが多い。古墳時代後期のもの。

ぎん‐かん【銀簪】

(「ぎんかんざし」の略)銀製のかんざし。ぎんしん。

きんかん‐あたま【金柑頭】

(→)「きんかあたま」に同じ。

⇒きん‐かん【金柑】

きんかん‐がっき【金管楽器】‥クワンガク‥

金属製の管楽器。トランペット・トロンボーン・コルネット・ホルンの類。広義にはリップリード(唇簧しんこう)管楽器の総称。ブラス。

⇒きん‐かん【金管】

きんがん‐きょう【近眼鏡】‥キヤウ

近眼の人がものを明瞭に見るためにかける凹レンズのめがね。

⇒きん‐がん【近眼】

きんかん‐しゅつげん【金棺出現】‥クワン‥

釈尊が入滅した時、延着した迦葉かしょうが棺前で号泣すると、仏棺が開いて釈尊が両足を出して示したという逸話。入滅後の奇跡として発展した伝説では、忉利天とうりてんより馳せ参じた摩耶夫人まやぶにんのために釈尊が金色の身を現し説法をしたと伝える。仏画の題材。

⇒きん‐かん【金棺】

きんかん‐しょく【金環食・金環蝕】‥クワン‥

日食の一種。月が太陽の中央部をおおい、太陽の光が月の周囲に環状に見える。

金環食

撮影:Dennis diCicco,1990,Sky Publishing Corp.

金環食

提供:NHK

⇒きん‐かん【金環】

きんかん‐づか【金冠塚】‥クワン‥

韓国の慶州にある新羅時代の代表的な古墳の一つ。5世紀末〜6世紀初めの築造。金冠などの金・銀製の装身具その他を発見。

⇒きん‐かん【金冠】

きん‐かんばん【金看板】

①金文字を彫り込んだ看板。

②転じて、世間に誇りがましく掲げる主義・主張、または商品など。

きんかん‐ふ【金柑麩】

金柑の形・色に似せた麩。僧家の用いるもの。

⇒きん‐かん【金柑】

きんがん‐めがね【近眼目金】

(森鴎外がよく用いた語)(→)近眼鏡に同じ。

⇒きん‐がん【近眼】

きんき

〔動〕(→)キチジの別称。

きん‐き【近畿】

(皇居の所在地に近い国々の意)畿内とその付近の地方。→畿内。

⇒きんき‐じどうしゃどう【近畿自動車道】

⇒きんき‐だいがく【近畿大学】

⇒きんき‐ちほう【近畿地方】

きん‐き【欣喜】

大喜びすること。

⇒きんき‐じゃくやく【欣喜雀躍】

きん‐き【金気】

(五行を四季に配すれば、金は秋に当たるからいう)秋気。秋のけはい。

きん‐き【金匱】

①金で造ったはこ。

②貨幣その他貴重な物品などを入れる金属製の堅固なはこ。金庫。

⇒きんき‐せきしつ【金匱石室】

きん‐き【金器】

①黄金製の器物。

②金属製の器物。

きん‐き【禁忌】

①日時・方位・行為・言葉などについて、さわりあるもの、忌むべきものとして禁ずること。また、そのもの。平家物語6「これは―とこそ承はれ」。

②タブーのこと。「―を犯す」

③医薬品・食品などで、病状を悪化させ、または治療の目的にそぐわないもの。

きん‐き【錦旗】

(→)「にしきのみはた」に同じ。

ぎん‐き【銀器】

銀製の器物。

きんきかん‐じけん【錦輝館事件】‥クワン‥

(→)赤旗事件の別称。

きんき‐げつらい【金帰月来】

地方選出の国会議員が、金曜日に選挙区に帰り、月曜日に東京に戻って来ること。単身赴任のサラリーマンなどにもいう。

きんき‐じどうしゃどう【近畿自動車道】‥ダウ

大阪府松原市から吹田市へ至り名神高速道路・中国自動車道と接続する高速道路。全長27.5キロメートル。松原市からは阪和自動車道に接続。

⇒きん‐き【近畿】

きんき‐じゃくやく【欣喜雀躍】

雀がおどるように、こおどりして喜ぶこと。「合格の報に―する」

⇒きん‐き【欣喜】

きん‐き‐しょ‐が【琴棋書画】‥グワ

(キンギショガとも)手を使う四つの芸術すなわち琴・囲碁・書道・絵画。雅人の風流韻事、士君子のたしなみとされ、画題として中国で好んで描かれ、日本でも行われた。四芸。謡曲、善知鳥うとう「士農工商の家にも生れず、または―を嗜む身ともならず」

きん‐きせ【金着せ】

金属の器物の外部に金をかぶせ、または金鍍金きんめっきを施すこと。また、その器物。

ぎん‐きせ【銀着せ】

金属の器物の外部に銀をかぶせ、または銀鍍金ぎんめっきを施すこと。また、その器物。

きんき‐せきしつ【金匱石室】

金で造った箱と石造りの室。書籍を厳重に保存するところ。

⇒きん‐き【金匱】

きんき‐だいがく【近畿大学】

私立大学の一つ。1925年設立の大阪専門学校と43年設立の大阪理工科大学を母体として49年新制大学として設立。本部は東大阪市。

⇒きん‐き【近畿】

きんき‐ちほう【近畿地方】‥ハウ

京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県を含む区域。

近畿地方の主な山

金環食

提供:NHK

⇒きん‐かん【金環】

きんかん‐づか【金冠塚】‥クワン‥

韓国の慶州にある新羅時代の代表的な古墳の一つ。5世紀末〜6世紀初めの築造。金冠などの金・銀製の装身具その他を発見。

⇒きん‐かん【金冠】

きん‐かんばん【金看板】

①金文字を彫り込んだ看板。

②転じて、世間に誇りがましく掲げる主義・主張、または商品など。

きんかん‐ふ【金柑麩】

金柑の形・色に似せた麩。僧家の用いるもの。

⇒きん‐かん【金柑】

きんがん‐めがね【近眼目金】

(森鴎外がよく用いた語)(→)近眼鏡に同じ。

⇒きん‐がん【近眼】

きんき

〔動〕(→)キチジの別称。

きん‐き【近畿】

(皇居の所在地に近い国々の意)畿内とその付近の地方。→畿内。

⇒きんき‐じどうしゃどう【近畿自動車道】

⇒きんき‐だいがく【近畿大学】

⇒きんき‐ちほう【近畿地方】

きん‐き【欣喜】

大喜びすること。

⇒きんき‐じゃくやく【欣喜雀躍】

きん‐き【金気】

(五行を四季に配すれば、金は秋に当たるからいう)秋気。秋のけはい。

きん‐き【金匱】

①金で造ったはこ。

②貨幣その他貴重な物品などを入れる金属製の堅固なはこ。金庫。

⇒きんき‐せきしつ【金匱石室】

きん‐き【金器】

①黄金製の器物。

②金属製の器物。

きん‐き【禁忌】

①日時・方位・行為・言葉などについて、さわりあるもの、忌むべきものとして禁ずること。また、そのもの。平家物語6「これは―とこそ承はれ」。

②タブーのこと。「―を犯す」

③医薬品・食品などで、病状を悪化させ、または治療の目的にそぐわないもの。

きん‐き【錦旗】

(→)「にしきのみはた」に同じ。

ぎん‐き【銀器】

銀製の器物。

きんきかん‐じけん【錦輝館事件】‥クワン‥

(→)赤旗事件の別称。

きんき‐げつらい【金帰月来】

地方選出の国会議員が、金曜日に選挙区に帰り、月曜日に東京に戻って来ること。単身赴任のサラリーマンなどにもいう。

きんき‐じどうしゃどう【近畿自動車道】‥ダウ

大阪府松原市から吹田市へ至り名神高速道路・中国自動車道と接続する高速道路。全長27.5キロメートル。松原市からは阪和自動車道に接続。

⇒きん‐き【近畿】

きんき‐じゃくやく【欣喜雀躍】

雀がおどるように、こおどりして喜ぶこと。「合格の報に―する」

⇒きん‐き【欣喜】

きん‐き‐しょ‐が【琴棋書画】‥グワ

(キンギショガとも)手を使う四つの芸術すなわち琴・囲碁・書道・絵画。雅人の風流韻事、士君子のたしなみとされ、画題として中国で好んで描かれ、日本でも行われた。四芸。謡曲、善知鳥うとう「士農工商の家にも生れず、または―を嗜む身ともならず」

きん‐きせ【金着せ】

金属の器物の外部に金をかぶせ、または金鍍金きんめっきを施すこと。また、その器物。

ぎん‐きせ【銀着せ】

金属の器物の外部に銀をかぶせ、または銀鍍金ぎんめっきを施すこと。また、その器物。

きんき‐せきしつ【金匱石室】

金で造った箱と石造りの室。書籍を厳重に保存するところ。

⇒きん‐き【金匱】

きんき‐だいがく【近畿大学】

私立大学の一つ。1925年設立の大阪専門学校と43年設立の大阪理工科大学を母体として49年新制大学として設立。本部は東大阪市。

⇒きん‐き【近畿】

きんき‐ちほう【近畿地方】‥ハウ

京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県を含む区域。

近畿地方の主な山

近畿地方の主な川・湖

近畿地方の主な川・湖

⇒きん‐き【近畿】

ぎん‐ぎつね【銀狐】

黒毛で毛先だけが白い狐。また、その毛皮。サハリン・カナダなどで飼養され、高価。ぎんこ。シルバー‐フォックス。

きん‐きゅう【金九】‥キウ

⇒キム=グ

きん‐きゅう【金毬】‥キウ

平安の頃、打毬だきゅうで、予定数の毬まりを早く毬門に投げ入れた組に与えられる金色の毬。

きん‐きゅう【緊急】‥キフ

事がさし迫って、対策などを急がなければならないこと。「―を要する」「―な用」

⇒きんきゅう‐けん【緊急権】

⇒きんきゅう‐こうい【緊急行為】

⇒きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】

⇒きんきゅう‐じたい【緊急事態】

⇒きんきゅう‐しつもん【緊急質問】

⇒きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】

⇒きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】

⇒きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】

⇒きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】

⇒きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】

⇒きんきゅう‐どうぎ【緊急動議】

⇒きんきゅう‐はんのう【緊急反応】

⇒きんきゅう‐ひなん【緊急避難】

⇒きんきゅう‐めいれい【緊急命令】

きんぎゅう‐きゅう【金牛宮】‥ギウ‥

(Taurus ラテン)黄道十二宮の第2宮。紀元前2世紀には牡牛座に相当していたが、現在は牡羊座の西部から牡牛座の西部までを含む。太陽は4月21日頃から5月22日頃までこの宮にある。

きんきゅう‐けん【緊急権】‥キフ‥

①憲法上、国家の存立がかかる緊急事態に際しては、主権者あるいは政府が市民の権利を停止できるとする学説。また、その規定。明治憲法第8条(緊急勅令)・第31条(非常大権)など。

②国際法上、人権保障条約の当事国が、緊急事態に際して、条約の人権保障規定に反する措置をとることを許す規定。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐こうい【緊急行為】‥キフカウヰ

〔法〕緊急の事態において違法性が否定される行為。正当防衛・緊急避難など。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】‥キフ‥

明治憲法下で、緊急の必要ある時、勅令によって行う国家の財政処分。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐じたい【緊急事態】‥キフ‥

緊急の対策を講じなければならない事態。大規模な災害または騒乱などに際し、治安維持のための特別措置を必要として内閣総理大臣が布告を発する事態。旧称、国家非常事態。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐しつもん【緊急質問】‥キフ‥

緊急を要する場合に、議院の議決により口頭でなすことを認められた質問。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】‥キフ‥

消防用自動車・救急用自動車など政令で定める自動車で、緊急用務のために運転中のもの。通行方法等について種々の特例が認められている。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】‥キフシフクワイ

衆議院が解散され、したがって参議院が閉会中、緊急の必要あるとき内閣の求めにより開かれる参議院の集会。ここで採った措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得ないときは失効。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】‥キフ‥

死刑または無期、長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合に行われる容疑者の逮捕。逮捕後直ちに逮捕状発行を求め、発行されなければ釈放することを要する。通常逮捕・現行犯逮捕と並ぶ逮捕方法の一つ。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】‥キフテウ‥

公益事業などの労働争議を調整するための制度。内閣総理大臣は、争議の性質または大きさが国民生活を著しく危うくする虞おそれがあると認めるとき、中央労働委員会の意見を聞いて決定できる。決定後50日間は争議行為ができない。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】‥キフ‥

明治憲法下で、議会閉会中、公共の安全を保持し、または災厄を避けるため、緊急の必要により、法律に代わるべきものとして天皇が発した勅令。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐どうぎ【緊急動議】‥キフ‥

緊急な議事を提出し、当日の議事日程を変更してこれを議題にしようとする動議。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐はんのう【緊急反応】‥キフ‥オウ

急激につよい刺激をこうむった時の生体反応。交感神経の緊張、アドレナリンの分泌をともなう。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ひなん【緊急避難】‥キフ‥

①大急ぎで避難すること。

②〔法〕さし迫った危難を避けるためにやむなく他人の法益を害する行為。刑法上は処罰されず、民法上も一定の条件のもとで不法行為とはならない。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐めいれい【緊急命令】‥キフ‥

緊急の必要により、法律に代わるべきものとして行政府が単独で発する命令。明治憲法下の緊急勅令・緊急財政処分がその例。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きん‐ぎょ【金魚】

①フナの飼養変種。ひれ・眼・体色などに著しい変形が見られる。その原種の主なものは16世紀初めに中国から輸入。色は紅・白または紅白交り。和金・琉金・珠文しゅぶん金・出目金など、極めて多種。観賞用。〈[季]夏〉

②あぶって金箔をかぶせた魚。貴人の肴として出すもの。〈日葡辞書〉

⇒きんぎょ‐あたま【金魚頭】

⇒きんぎょ‐うり【金魚売り】

⇒きんぎょ‐すくい【金魚掬い】

⇒きんぎょ‐そう【金魚草】

⇒きんぎょ‐だま【金魚玉】

⇒きんぎょ‐の‐ふん【金魚の糞】

⇒きんぎょ‐ばち【金魚鉢】

⇒きんぎょ‐ぶ【金魚麩】

⇒きんぎょ‐ほんだ【金魚本多】

⇒きんぎょ‐も【金魚藻】

きん‐ぎょ【禁漁】

魚介・藻類の繁殖・保護のために、その採取を禁ずること。きんりょう。

⇒きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

きん‐ぎょ【禁禦】

防ぎとどめること。

ぎん‐ぎょ【銀魚】

①淡水魚ギバチの方言。(東北・関東)

②海魚ゴンズイの方言。(対馬)

③波間に光る魚の形容。

④金魚の一種。うろこが銀色のもの。

きんぎょ‐あたま【金魚頭】

「きんかあたま」と同意でいう。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょう【近況】‥キヤウ

最近の様子・状況。近状。「家族の―」「―報告」

きん‐きょう【近境】‥キヤウ

近い国境。近い土地。

きん‐きょう【金鏡】‥キヤウ

月の異称。

きん‐きょう【禁教】‥ケウ

宗教、特にキリシタンの信仰を禁ずること。「―令」

きん‐ぎょう【近業】‥ゲフ

最近の仕事。近頃できた著作。

きん‐ぎょう【欽仰】‥ギヤウ

尊びうやまうこと。仰ぎ慕うこと。きんこう。

ぎん‐きょう【銀鏡】‥キヤウ

ガラス表面に銀の薄い層をつけてつくった反射鏡。その上を種々の材料で保護したものが通常の鏡。

⇒ぎんきょう‐はんのう【銀鏡反応】

ぎんきょう‐はんのう【銀鏡反応】‥キヤウ‥オウ

清浄なガラス容器にホルムアルデヒド・ブドウ糖などの水溶液を入れ、アンモニア性硝酸銀溶液(硝酸銀水溶液に一旦生じた沈殿が溶けるまでアンモニアを加えたもの)を加えて温めると、銀イオンが還元されて容器の内面に析出し、容器が銀めっきされる反応。還元性有機化合物の検出に用いる。

⇒ぎん‐きょう【銀鏡】

きんぎょ‐うり【金魚売り】

金魚を売る人。桶を天秤棒でかついで町を呼び歩いた。〈[季]夏〉。夏目漱石、夢十夜「自分はしばらく立つて此の―を眺めて居た」

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょく【金局】

①江戸時代の金座きんざの事務所の異称。

②1869〜72年(明治2〜5)造幣局貨幣改所に置かれた機関。

きん‐きょく【琴曲】

ことの曲。箏曲そうきょく。

きん‐ぎょく【金玉】

黄金と玉。得がたくて、珍重し賞美すべきもの。

⇒きんぎょく‐とう【金玉糖】

⇒きんぎょく‐の‐こえ【金玉の声】

きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

魚介類の繁殖または保護のために、使用を禁止された漁具。

⇒きん‐ぎょ【禁漁】

ぎん‐きょく【吟曲】

音曲を吟誦すること。天草本伊曾保物語「夏と秋のあひだには―にとりまぎれて」

きんぎょく‐かん【錦玉羹】

寒天に水・砂糖・水飴などを加えて煮詰め、型に流して固めた菓子。

きん‐ぎょくきん【金玉均】

⇒キム=オクキュン

きんぎょく‐とう【金玉糖】‥タウ

菓子の一種。寒天と砂糖・香料などをまぜて煮詰め、型に入れて透明に流し固め、ざらめ糖をまぶしたもの。錦玉糖。〈[季]夏〉

⇒きん‐ぎょく【金玉】

きんぎょく‐の‐こえ【金玉の声】‥コヱ

美しい声。また、すばらしい辞句。

⇒きん‐ぎょく【金玉】

きんぎょ‐すくい【金魚掬い】‥スクヒ

浅い水槽の中の金魚を、薄い紙を張った輪で掬い上げる遊び。祭りや縁日の露店などで行われる。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐そう【金魚草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年生観賞用植物。南ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。夏、白・黄・紅・紫などの花を多数穂状につける。花冠は上下2唇で、つまむと金魚の口のように開閉する。一年草として切花用に栽培。英語名スナップドラゴン。〈[季]夏〉。〈書言字考節用集〉

きんぎょそう

⇒きん‐き【近畿】

ぎん‐ぎつね【銀狐】

黒毛で毛先だけが白い狐。また、その毛皮。サハリン・カナダなどで飼養され、高価。ぎんこ。シルバー‐フォックス。

きん‐きゅう【金九】‥キウ

⇒キム=グ

きん‐きゅう【金毬】‥キウ

平安の頃、打毬だきゅうで、予定数の毬まりを早く毬門に投げ入れた組に与えられる金色の毬。

きん‐きゅう【緊急】‥キフ

事がさし迫って、対策などを急がなければならないこと。「―を要する」「―な用」

⇒きんきゅう‐けん【緊急権】

⇒きんきゅう‐こうい【緊急行為】

⇒きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】

⇒きんきゅう‐じたい【緊急事態】

⇒きんきゅう‐しつもん【緊急質問】

⇒きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】

⇒きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】

⇒きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】

⇒きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】

⇒きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】

⇒きんきゅう‐どうぎ【緊急動議】

⇒きんきゅう‐はんのう【緊急反応】

⇒きんきゅう‐ひなん【緊急避難】

⇒きんきゅう‐めいれい【緊急命令】

きんぎゅう‐きゅう【金牛宮】‥ギウ‥

(Taurus ラテン)黄道十二宮の第2宮。紀元前2世紀には牡牛座に相当していたが、現在は牡羊座の西部から牡牛座の西部までを含む。太陽は4月21日頃から5月22日頃までこの宮にある。

きんきゅう‐けん【緊急権】‥キフ‥

①憲法上、国家の存立がかかる緊急事態に際しては、主権者あるいは政府が市民の権利を停止できるとする学説。また、その規定。明治憲法第8条(緊急勅令)・第31条(非常大権)など。

②国際法上、人権保障条約の当事国が、緊急事態に際して、条約の人権保障規定に反する措置をとることを許す規定。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐こうい【緊急行為】‥キフカウヰ

〔法〕緊急の事態において違法性が否定される行為。正当防衛・緊急避難など。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】‥キフ‥

明治憲法下で、緊急の必要ある時、勅令によって行う国家の財政処分。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐じたい【緊急事態】‥キフ‥

緊急の対策を講じなければならない事態。大規模な災害または騒乱などに際し、治安維持のための特別措置を必要として内閣総理大臣が布告を発する事態。旧称、国家非常事態。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐しつもん【緊急質問】‥キフ‥

緊急を要する場合に、議院の議決により口頭でなすことを認められた質問。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】‥キフ‥

消防用自動車・救急用自動車など政令で定める自動車で、緊急用務のために運転中のもの。通行方法等について種々の特例が認められている。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】‥キフシフクワイ

衆議院が解散され、したがって参議院が閉会中、緊急の必要あるとき内閣の求めにより開かれる参議院の集会。ここで採った措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得ないときは失効。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】‥キフ‥

死刑または無期、長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合に行われる容疑者の逮捕。逮捕後直ちに逮捕状発行を求め、発行されなければ釈放することを要する。通常逮捕・現行犯逮捕と並ぶ逮捕方法の一つ。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】‥キフテウ‥

公益事業などの労働争議を調整するための制度。内閣総理大臣は、争議の性質または大きさが国民生活を著しく危うくする虞おそれがあると認めるとき、中央労働委員会の意見を聞いて決定できる。決定後50日間は争議行為ができない。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】‥キフ‥

明治憲法下で、議会閉会中、公共の安全を保持し、または災厄を避けるため、緊急の必要により、法律に代わるべきものとして天皇が発した勅令。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐どうぎ【緊急動議】‥キフ‥

緊急な議事を提出し、当日の議事日程を変更してこれを議題にしようとする動議。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐はんのう【緊急反応】‥キフ‥オウ

急激につよい刺激をこうむった時の生体反応。交感神経の緊張、アドレナリンの分泌をともなう。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ひなん【緊急避難】‥キフ‥

①大急ぎで避難すること。

②〔法〕さし迫った危難を避けるためにやむなく他人の法益を害する行為。刑法上は処罰されず、民法上も一定の条件のもとで不法行為とはならない。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐めいれい【緊急命令】‥キフ‥

緊急の必要により、法律に代わるべきものとして行政府が単独で発する命令。明治憲法下の緊急勅令・緊急財政処分がその例。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きん‐ぎょ【金魚】

①フナの飼養変種。ひれ・眼・体色などに著しい変形が見られる。その原種の主なものは16世紀初めに中国から輸入。色は紅・白または紅白交り。和金・琉金・珠文しゅぶん金・出目金など、極めて多種。観賞用。〈[季]夏〉

②あぶって金箔をかぶせた魚。貴人の肴として出すもの。〈日葡辞書〉

⇒きんぎょ‐あたま【金魚頭】

⇒きんぎょ‐うり【金魚売り】

⇒きんぎょ‐すくい【金魚掬い】

⇒きんぎょ‐そう【金魚草】

⇒きんぎょ‐だま【金魚玉】

⇒きんぎょ‐の‐ふん【金魚の糞】

⇒きんぎょ‐ばち【金魚鉢】

⇒きんぎょ‐ぶ【金魚麩】

⇒きんぎょ‐ほんだ【金魚本多】

⇒きんぎょ‐も【金魚藻】

きん‐ぎょ【禁漁】

魚介・藻類の繁殖・保護のために、その採取を禁ずること。きんりょう。

⇒きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

きん‐ぎょ【禁禦】

防ぎとどめること。

ぎん‐ぎょ【銀魚】

①淡水魚ギバチの方言。(東北・関東)

②海魚ゴンズイの方言。(対馬)

③波間に光る魚の形容。

④金魚の一種。うろこが銀色のもの。

きんぎょ‐あたま【金魚頭】

「きんかあたま」と同意でいう。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょう【近況】‥キヤウ

最近の様子・状況。近状。「家族の―」「―報告」

きん‐きょう【近境】‥キヤウ

近い国境。近い土地。

きん‐きょう【金鏡】‥キヤウ

月の異称。

きん‐きょう【禁教】‥ケウ

宗教、特にキリシタンの信仰を禁ずること。「―令」

きん‐ぎょう【近業】‥ゲフ

最近の仕事。近頃できた著作。

きん‐ぎょう【欽仰】‥ギヤウ

尊びうやまうこと。仰ぎ慕うこと。きんこう。

ぎん‐きょう【銀鏡】‥キヤウ

ガラス表面に銀の薄い層をつけてつくった反射鏡。その上を種々の材料で保護したものが通常の鏡。

⇒ぎんきょう‐はんのう【銀鏡反応】

ぎんきょう‐はんのう【銀鏡反応】‥キヤウ‥オウ

清浄なガラス容器にホルムアルデヒド・ブドウ糖などの水溶液を入れ、アンモニア性硝酸銀溶液(硝酸銀水溶液に一旦生じた沈殿が溶けるまでアンモニアを加えたもの)を加えて温めると、銀イオンが還元されて容器の内面に析出し、容器が銀めっきされる反応。還元性有機化合物の検出に用いる。

⇒ぎん‐きょう【銀鏡】

きんぎょ‐うり【金魚売り】

金魚を売る人。桶を天秤棒でかついで町を呼び歩いた。〈[季]夏〉。夏目漱石、夢十夜「自分はしばらく立つて此の―を眺めて居た」

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょく【金局】

①江戸時代の金座きんざの事務所の異称。

②1869〜72年(明治2〜5)造幣局貨幣改所に置かれた機関。

きん‐きょく【琴曲】

ことの曲。箏曲そうきょく。

きん‐ぎょく【金玉】

黄金と玉。得がたくて、珍重し賞美すべきもの。

⇒きんぎょく‐とう【金玉糖】

⇒きんぎょく‐の‐こえ【金玉の声】

きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

魚介類の繁殖または保護のために、使用を禁止された漁具。

⇒きん‐ぎょ【禁漁】

ぎん‐きょく【吟曲】

音曲を吟誦すること。天草本伊曾保物語「夏と秋のあひだには―にとりまぎれて」

きんぎょく‐かん【錦玉羹】

寒天に水・砂糖・水飴などを加えて煮詰め、型に流して固めた菓子。

きん‐ぎょくきん【金玉均】

⇒キム=オクキュン

きんぎょく‐とう【金玉糖】‥タウ

菓子の一種。寒天と砂糖・香料などをまぜて煮詰め、型に入れて透明に流し固め、ざらめ糖をまぶしたもの。錦玉糖。〈[季]夏〉

⇒きん‐ぎょく【金玉】

きんぎょく‐の‐こえ【金玉の声】‥コヱ

美しい声。また、すばらしい辞句。

⇒きん‐ぎょく【金玉】

きんぎょ‐すくい【金魚掬い】‥スクヒ

浅い水槽の中の金魚を、薄い紙を張った輪で掬い上げる遊び。祭りや縁日の露店などで行われる。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐そう【金魚草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年生観賞用植物。南ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。夏、白・黄・紅・紫などの花を多数穂状につける。花冠は上下2唇で、つまむと金魚の口のように開閉する。一年草として切花用に栽培。英語名スナップドラゴン。〈[季]夏〉。〈書言字考節用集〉

きんぎょそう

キンギョソウ

提供:OPO

キンギョソウ

提供:OPO

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐ぎょたい【金魚袋】

金で作った魚袋。公卿が佩用はいようしたもの。

ぎん‐ぎょたい【銀魚袋】

銀で作った魚袋。殿上人が佩用はいようしたもの。

きんぎょ‐だま【金魚玉】

金魚を入れて軒先などに吊る、丸いガラス器。〈[季]夏〉

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐の‐ふん【金魚の糞】

長くつらなっている形から、付き従って離れないさまを軽蔑していう語。きんぎょのうんこ。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ばち【金魚鉢】

金魚を飼う透明な鉢。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ぶ【金魚麩】

金魚の餌にする麩。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ほんだ【金魚本多】

男髷おとこまげの一種。安永(1772〜1781)の頃、武家の若者または富豪の子息などの結った髷で、根をあげ髷頭を少しそり加減にしたもの。金魚。舟底ふねぞこ。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐も【金魚藻】

①アリノトウグサ科の多年生水草。葉は4枚輪生で非常に細かい羽状に裂ける。夏から秋に、細長い穂を水上に出し、褐色の小花をつける。金魚鉢などに入れる。ホザキノフサモ。〈[季]夏〉

②俗に、マツモや北アメリカ原産のフサジュンサイなど、金魚飼育に使う水草の称。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょり【近距離】

近い距離。「―列車」↔遠距離

きんきらきん

派手でけばけばしく光っているさま。「―に着飾る」

きん‐きり【金切り】

去勢きょせいの俗語。「―馬」

きん‐ぎれ【錦切れ】

①にしきの切れはし。

②(肩に付けて目印としたからいう)明治維新当時の官軍兵士の称。

きん‐きん

①金属的で耳に不快にひびく鋭く甲高い声や音。「女の―した声」

②頭や耳に感じる鋭い痛み。「耳が―痛む」

きん‐きん【近近】

近いうち。ちかぢか。遠からず。狂言、鬮罪人「祭りも―でござるに依て」。「―移転する」

きん‐きん【欣欣】

非常によろこぶさま。「―として出かける」「―然」

きん‐きん【金金】

(江戸で明和・安永(1764〜1781)頃からの流行語)立派なさま。また、身なりを立派につくってすましたり得意になったりするさま。黄表紙、桃太郎後日噺「桃太郎…元服して―たる男となりけり」

きん‐きん【僅僅】

わずか。ほんの。「―2年のうちに」

きん‐ぎん【金銀】

①金と銀。

②金貨と銀貨。かね。金銭。

③将棋で、金将と銀将。

⇒きんぎん‐かんじょう【金銀勘定】

⇒きんぎん‐ざ【金銀座】

⇒きんぎん‐すいとうちょう【金銀出納帳】

⇒きんぎん‐すいとうぼ【金銀出納簿】

⇒きんぎん‐ずく【金銀尽】

⇒きんぎん‐づくり【金銀作り】

⇒きんぎん‐でいえ【金銀泥絵】

⇒きんぎん‐ひか【金銀比価】

⇒きんぎん‐ふくほんい‐せい【金銀複本位制】

⇒きんぎん‐ぼく【金銀木】

⇒きんぎん‐まき【金銀巻】

⇒金銀は回り持ち

⇒金銀は湧き物

ぎん‐ぎん

①あることに夢中で気分が高揚しているさま。また、高揚させるさま。「―に踊りまくる」「―のロック」

②頭がひどく痛むさま。「頭が―する」

きんぎん‐かんじょう【金銀勘定】‥ヂヤウ

(→)現金勘定のこと。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐ざ【金銀座】

金座と銀座。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐すいとうちょう【金銀出納帳】‥タフチヤウ

金銭出納帳。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐すいとうぼ【金銀出納簿】‥タフ‥

金銭出納簿。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐ずく【金銀尽】‥ヅク

何事もかねの力ですること。金銭ずく。かねずく。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんきんせんせいえいがのゆめ【金々先生栄花夢】‥グワ‥

黄表紙。恋川春町こいかわはるまち作・画。2巻。1775年(安永4)刊。謡曲「邯鄲かんたん」の翻案。金村屋金兵衛が、粟餅屋の店先で、金持和泉屋の養子になって栄華を極め、放蕩して放逐される夢を見るという筋。草双紙は、この作によって、青本・黒本の時期から黄表紙の時期に移ったとされる。

→文献資料[金々先生栄花夢]

きん‐きんちょうせい‐ジストロフィー‐しょう【筋緊張性ジストロフィー症】‥チヤウ‥シヤウ

(myotonic dystrophy)常染色体優性の遺伝疾患で、四肢・舌の筋強直現象と顔面・頸・上下肢の筋萎縮と脱力が主徴で糖尿病や内分泌異常を伴う。徐々に進行する。筋強直性ジストロフィー症。

きんぎん‐づくり【金銀作り】

金銀で作り、またはそれで飾ること。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐でいえ【金銀泥絵】‥ヱ

金泥・銀泥で描いた絵。古代、木工品の装飾や仏画などに用いられ、近世には俵屋宗達が書をかく料紙の下絵に用いた。木版で摺ったものは金銀泥摺絵すりえという。金銀絵。泥絵。

⇒きん‐ぎん【金銀】

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐ぎょたい【金魚袋】

金で作った魚袋。公卿が佩用はいようしたもの。

ぎん‐ぎょたい【銀魚袋】

銀で作った魚袋。殿上人が佩用はいようしたもの。

きんぎょ‐だま【金魚玉】

金魚を入れて軒先などに吊る、丸いガラス器。〈[季]夏〉

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐の‐ふん【金魚の糞】

長くつらなっている形から、付き従って離れないさまを軽蔑していう語。きんぎょのうんこ。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ばち【金魚鉢】

金魚を飼う透明な鉢。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ぶ【金魚麩】

金魚の餌にする麩。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ほんだ【金魚本多】

男髷おとこまげの一種。安永(1772〜1781)の頃、武家の若者または富豪の子息などの結った髷で、根をあげ髷頭を少しそり加減にしたもの。金魚。舟底ふねぞこ。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐も【金魚藻】

①アリノトウグサ科の多年生水草。葉は4枚輪生で非常に細かい羽状に裂ける。夏から秋に、細長い穂を水上に出し、褐色の小花をつける。金魚鉢などに入れる。ホザキノフサモ。〈[季]夏〉

②俗に、マツモや北アメリカ原産のフサジュンサイなど、金魚飼育に使う水草の称。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょり【近距離】

近い距離。「―列車」↔遠距離

きんきらきん

派手でけばけばしく光っているさま。「―に着飾る」

きん‐きり【金切り】

去勢きょせいの俗語。「―馬」

きん‐ぎれ【錦切れ】

①にしきの切れはし。

②(肩に付けて目印としたからいう)明治維新当時の官軍兵士の称。

きん‐きん

①金属的で耳に不快にひびく鋭く甲高い声や音。「女の―した声」

②頭や耳に感じる鋭い痛み。「耳が―痛む」

きん‐きん【近近】

近いうち。ちかぢか。遠からず。狂言、鬮罪人「祭りも―でござるに依て」。「―移転する」

きん‐きん【欣欣】

非常によろこぶさま。「―として出かける」「―然」

きん‐きん【金金】

(江戸で明和・安永(1764〜1781)頃からの流行語)立派なさま。また、身なりを立派につくってすましたり得意になったりするさま。黄表紙、桃太郎後日噺「桃太郎…元服して―たる男となりけり」

きん‐きん【僅僅】

わずか。ほんの。「―2年のうちに」

きん‐ぎん【金銀】

①金と銀。

②金貨と銀貨。かね。金銭。

③将棋で、金将と銀将。

⇒きんぎん‐かんじょう【金銀勘定】

⇒きんぎん‐ざ【金銀座】

⇒きんぎん‐すいとうちょう【金銀出納帳】

⇒きんぎん‐すいとうぼ【金銀出納簿】

⇒きんぎん‐ずく【金銀尽】

⇒きんぎん‐づくり【金銀作り】

⇒きんぎん‐でいえ【金銀泥絵】

⇒きんぎん‐ひか【金銀比価】

⇒きんぎん‐ふくほんい‐せい【金銀複本位制】

⇒きんぎん‐ぼく【金銀木】

⇒きんぎん‐まき【金銀巻】

⇒金銀は回り持ち

⇒金銀は湧き物

ぎん‐ぎん

①あることに夢中で気分が高揚しているさま。また、高揚させるさま。「―に踊りまくる」「―のロック」

②頭がひどく痛むさま。「頭が―する」

きんぎん‐かんじょう【金銀勘定】‥ヂヤウ

(→)現金勘定のこと。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐ざ【金銀座】

金座と銀座。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐すいとうちょう【金銀出納帳】‥タフチヤウ

金銭出納帳。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐すいとうぼ【金銀出納簿】‥タフ‥

金銭出納簿。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐ずく【金銀尽】‥ヅク

何事もかねの力ですること。金銭ずく。かねずく。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんきんせんせいえいがのゆめ【金々先生栄花夢】‥グワ‥

黄表紙。恋川春町こいかわはるまち作・画。2巻。1775年(安永4)刊。謡曲「邯鄲かんたん」の翻案。金村屋金兵衛が、粟餅屋の店先で、金持和泉屋の養子になって栄華を極め、放蕩して放逐される夢を見るという筋。草双紙は、この作によって、青本・黒本の時期から黄表紙の時期に移ったとされる。

→文献資料[金々先生栄花夢]

きん‐きんちょうせい‐ジストロフィー‐しょう【筋緊張性ジストロフィー症】‥チヤウ‥シヤウ

(myotonic dystrophy)常染色体優性の遺伝疾患で、四肢・舌の筋強直現象と顔面・頸・上下肢の筋萎縮と脱力が主徴で糖尿病や内分泌異常を伴う。徐々に進行する。筋強直性ジストロフィー症。

きんぎん‐づくり【金銀作り】

金銀で作り、またはそれで飾ること。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐でいえ【金銀泥絵】‥ヱ

金泥・銀泥で描いた絵。古代、木工品の装飾や仏画などに用いられ、近世には俵屋宗達が書をかく料紙の下絵に用いた。木版で摺ったものは金銀泥摺絵すりえという。金銀絵。泥絵。

⇒きん‐ぎん【金銀】

②浄瑠璃「祇園祭礼信仰記」4段目の通称。

③小説。三島由紀夫作。1956年発表。金閣放火事件を題材に、金閣寺を美の象徴とする主人公がなぜそれを焼かねばならなかったかを追究した作品。

⇒きん‐かく【金閣】

ぎんかく‐じ【銀閣寺】

京都市左京区にある臨済宗の慈照寺の別称。1482年(文明14)足利義政が山荘として造営に着手した東山殿を遺命により寺としたもの。勧請開山は夢窓疎石。89年(長享3)上棟の銀閣(観音殿)、東求堂とうぐどう、庭園が現存。

⇒ぎん‐かく【銀閣】

きんかくしゃ‐りゅう【巾幗者流】‥クワク‥リウ

女性のなかま。女流。

⇒きん‐かく【巾幗】

きんかく‐びょう【菌核病】‥ビヤウ

植物の病害。菌核病菌などの菌類の感染による。この病気で腐敗あるいは枯死した植物体の病斑部に、褐色や黒色の菌核ができる。イネ・ナタネ・レンゲ・野菜類やリンゴなど、多くの農作物をおかす。

⇒きん‐かく【菌核】

きんかくほんい‐せい【金核本位制】‥ヰ‥

金本位制度のうち、金地金きんじきん本位制度と金為替本位制度の二つの形態の総称。金貨の鋳造は行われない。

ぎんが‐ぐん【銀河群】

数個から数十個の銀河2の集団。

銀河群

撮影:Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,Edinburgh

②浄瑠璃「祇園祭礼信仰記」4段目の通称。

③小説。三島由紀夫作。1956年発表。金閣放火事件を題材に、金閣寺を美の象徴とする主人公がなぜそれを焼かねばならなかったかを追究した作品。

⇒きん‐かく【金閣】

ぎんかく‐じ【銀閣寺】

京都市左京区にある臨済宗の慈照寺の別称。1482年(文明14)足利義政が山荘として造営に着手した東山殿を遺命により寺としたもの。勧請開山は夢窓疎石。89年(長享3)上棟の銀閣(観音殿)、東求堂とうぐどう、庭園が現存。

⇒ぎん‐かく【銀閣】

きんかくしゃ‐りゅう【巾幗者流】‥クワク‥リウ

女性のなかま。女流。

⇒きん‐かく【巾幗】

きんかく‐びょう【菌核病】‥ビヤウ

植物の病害。菌核病菌などの菌類の感染による。この病気で腐敗あるいは枯死した植物体の病斑部に、褐色や黒色の菌核ができる。イネ・ナタネ・レンゲ・野菜類やリンゴなど、多くの農作物をおかす。

⇒きん‐かく【菌核】

きんかくほんい‐せい【金核本位制】‥ヰ‥

金本位制度のうち、金地金きんじきん本位制度と金為替本位制度の二つの形態の総称。金貨の鋳造は行われない。

ぎんが‐ぐん【銀河群】

数個から数十個の銀河2の集団。

銀河群

撮影:Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,Edinburgh

⇒ぎん‐が【銀河】

ぎんが‐けい【銀河系】

太陽を含む約2000億個の恒星とガスや塵などの星間物質から成る直径約15万光年の天体。厚さ約1.5万光年の凸レンズ状の中心部は古い星から成り、若い星と星間物質が渦巻き状の円盤をそのまわりに形成し、回転運動をしている。円盤部の直径は約10万光年。その外側をほぼ球状のハローが取り巻いている。太陽は射手座の方向にある中心から約3万光年のところに位置する。

⇒ぎん‐が【銀河】

ぎん‐かけや【銀掛屋】

⇒かけや(掛屋)

きんか‐ざん【金華山】‥クワ‥

①宮城県牡鹿半島の南東先端にある島。面積9平方キロメートル、標高445メートル。山頂に大海祇おおわだつみ神社、山腹に黄金山神社がある。古称、陸奥山。

②岐阜市街北東部の山(329メートル)。北側は長良川に臨み、山頂に岐阜城址がある。別称、稲葉山。

⇒きんかざん‐おり【金華山織】

⇒きんかざん‐で【金華山手】

⇒きんかざん‐やき【金華山焼】

きんかざん‐おり【金華山織】‥クワ‥

紋ビロードの一種。多く地合に金銀糸を配して文様を織り出したもの。

⇒きんか‐ざん【金華山】

きんかざん‐で【金華山手】‥クワ‥

瀬戸の陶工3代藤四郎が作ったと称する一群の茶入ちゃいれ。茶褐色の釉うわぐすりの上に黒斑を施したもの。

⇒きんか‐ざん【金華山】

きんかざん‐やき【金華山焼】‥クワ‥

①岐阜市で1890年(明治23)に始められた陶磁器。茶器などを焼き、昭和の初めまで続いた。また広く、岐阜市金華山付近に産出した陶器の総称。天明(1781〜1789)年間以降の製品が知られる。

②瀬戸茶入の分類の一つ。

⇒きんか‐ざん【金華山】

キンカジュー【kinkajou】

(アメリカ先住民の語から)アライグマ科の哺乳類。頭胴長45センチメートル、尾長45センチメートルほど。毛は黄褐色、背の中央は黒っぽい。尾は木の枝に巻き付けることができる。中米から南米北部の森林に分布。ネコ目(食肉類)であるが、主食は果実。現地ではポトと呼ぶ。ハニーベア。

キンカジュー

撮影:小宮輝之

⇒ぎん‐が【銀河】

ぎんが‐けい【銀河系】

太陽を含む約2000億個の恒星とガスや塵などの星間物質から成る直径約15万光年の天体。厚さ約1.5万光年の凸レンズ状の中心部は古い星から成り、若い星と星間物質が渦巻き状の円盤をそのまわりに形成し、回転運動をしている。円盤部の直径は約10万光年。その外側をほぼ球状のハローが取り巻いている。太陽は射手座の方向にある中心から約3万光年のところに位置する。

⇒ぎん‐が【銀河】

ぎん‐かけや【銀掛屋】

⇒かけや(掛屋)

きんか‐ざん【金華山】‥クワ‥

①宮城県牡鹿半島の南東先端にある島。面積9平方キロメートル、標高445メートル。山頂に大海祇おおわだつみ神社、山腹に黄金山神社がある。古称、陸奥山。

②岐阜市街北東部の山(329メートル)。北側は長良川に臨み、山頂に岐阜城址がある。別称、稲葉山。

⇒きんかざん‐おり【金華山織】

⇒きんかざん‐で【金華山手】

⇒きんかざん‐やき【金華山焼】

きんかざん‐おり【金華山織】‥クワ‥

紋ビロードの一種。多く地合に金銀糸を配して文様を織り出したもの。

⇒きんか‐ざん【金華山】

きんかざん‐で【金華山手】‥クワ‥

瀬戸の陶工3代藤四郎が作ったと称する一群の茶入ちゃいれ。茶褐色の釉うわぐすりの上に黒斑を施したもの。

⇒きんか‐ざん【金華山】

きんかざん‐やき【金華山焼】‥クワ‥

①岐阜市で1890年(明治23)に始められた陶磁器。茶器などを焼き、昭和の初めまで続いた。また広く、岐阜市金華山付近に産出した陶器の総称。天明(1781〜1789)年間以降の製品が知られる。

②瀬戸茶入の分類の一つ。

⇒きんか‐ざん【金華山】

キンカジュー【kinkajou】

(アメリカ先住民の語から)アライグマ科の哺乳類。頭胴長45センチメートル、尾長45センチメートルほど。毛は黄褐色、背の中央は黒っぽい。尾は木の枝に巻き付けることができる。中米から南米北部の森林に分布。ネコ目(食肉類)であるが、主食は果実。現地ではポトと呼ぶ。ハニーベア。

キンカジュー

撮影:小宮輝之

きんか‐じゅんび【金貨準備】‥クワ‥

金貨または地金塊による兌換だかん正貨準備。金準備。

⇒きん‐か【金貨】

きんが‐しんねん【謹賀新年】

つつしんで新年のよろこびを申し上げますの意。書状に用いる新年の挨拶のことば。

⇒きん‐が【謹賀】

きん‐かた【金方】

資本金を出す人。金主きんしゅ。

ぎん‐かた【銀方】

資本金を出す人。銀主ぎんしゅ。

ぎんが‐だん【銀河団】

銀河2の数百個ないし数千個の集団。

⇒ぎん‐が【銀河】

きんか‐ちょう【錦華鳥】‥クワテウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。大きさはジュウシマツぐらい。オーストラリア原産。脚とくちばしが朱色、雄の脇は栗色で白点がある。純白の品種もあり、普通の飼鳥。

ぎんがてつどうのよる【銀河鉄道の夜】‥ダウ‥

童話。宮沢賢治作。1941年刊。貧しく孤独な少年が、友達を救って自らは水死する親友と夢の中で星座巡りの列車に乗り合わせ、死者たちと共に宇宙を旅する幻想物語。

→文献資料[銀河鉄道の夜]

きんか‐とう【金花糖】‥クワタウ

砂糖に水を加えて煮詰め、白っぽくなるまですり、魚や動物をかたどった木型に流して固めた菓子。

⇒きん‐か【金花・金華】

きんか‐ハム【金華ハム】‥クワ‥

豚のもも肉を塩漬にし乾燥させた中国式のハム。浙江省金華一帯で作られる。

⇒きんか【金華】

きんかふ【琴歌譜】

万葉仮名で書いた大歌おおうた22首を和琴わごんの譜とともに記した書。1巻。平安初期の成立。981年(天元4)の写本がある。

きん‐かぶ【菌株】

1種類もしくは1系統の細菌や菌類を純粋に分離し、植え継いで培養したもの。

きんか‐ほんいせい【金貨本位制】‥クワ‥ヰ‥

金本位制度の一つ。金貨を本位貨幣とする制度。素材価値と額面価値が一致する金貨が実際に鋳造され流通する。→金核本位制

⇒きん‐か【金貨】

きん‐がま【錦窯】

陶磁器焼成炉の一つ。上絵付うわえつけを行う時に用いるもので、火炎が直接器物に触れないように二重壁にし、外部より間接に加熱するようにしたもの。上絵窯。にしきがま。

錦窯

きんか‐じゅんび【金貨準備】‥クワ‥

金貨または地金塊による兌換だかん正貨準備。金準備。

⇒きん‐か【金貨】

きんが‐しんねん【謹賀新年】

つつしんで新年のよろこびを申し上げますの意。書状に用いる新年の挨拶のことば。

⇒きん‐が【謹賀】

きん‐かた【金方】

資本金を出す人。金主きんしゅ。

ぎん‐かた【銀方】

資本金を出す人。銀主ぎんしゅ。

ぎんが‐だん【銀河団】

銀河2の数百個ないし数千個の集団。

⇒ぎん‐が【銀河】

きんか‐ちょう【錦華鳥】‥クワテウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。大きさはジュウシマツぐらい。オーストラリア原産。脚とくちばしが朱色、雄の脇は栗色で白点がある。純白の品種もあり、普通の飼鳥。

ぎんがてつどうのよる【銀河鉄道の夜】‥ダウ‥

童話。宮沢賢治作。1941年刊。貧しく孤独な少年が、友達を救って自らは水死する親友と夢の中で星座巡りの列車に乗り合わせ、死者たちと共に宇宙を旅する幻想物語。

→文献資料[銀河鉄道の夜]

きんか‐とう【金花糖】‥クワタウ

砂糖に水を加えて煮詰め、白っぽくなるまですり、魚や動物をかたどった木型に流して固めた菓子。

⇒きん‐か【金花・金華】

きんか‐ハム【金華ハム】‥クワ‥

豚のもも肉を塩漬にし乾燥させた中国式のハム。浙江省金華一帯で作られる。

⇒きんか【金華】

きんかふ【琴歌譜】

万葉仮名で書いた大歌おおうた22首を和琴わごんの譜とともに記した書。1巻。平安初期の成立。981年(天元4)の写本がある。

きん‐かぶ【菌株】

1種類もしくは1系統の細菌や菌類を純粋に分離し、植え継いで培養したもの。

きんか‐ほんいせい【金貨本位制】‥クワ‥ヰ‥

金本位制度の一つ。金貨を本位貨幣とする制度。素材価値と額面価値が一致する金貨が実際に鋳造され流通する。→金核本位制

⇒きん‐か【金貨】

きん‐がま【錦窯】

陶磁器焼成炉の一つ。上絵付うわえつけを行う時に用いるもので、火炎が直接器物に触れないように二重壁にし、外部より間接に加熱するようにしたもの。上絵窯。にしきがま。

錦窯

きん‐がみ【金紙】

金粉または金色の箔はくを押した紙。

ぎん‐がみ【銀紙】

①銀粉または銀色の箔はくを押した紙。

②鉛・錫すずの合金やアルミニウムなどを薄く紙のようにのばしたもの。

ギンガム【gingham】

染糸と晒糸さらしいとを用いて縞しま模様または格子柄を平織にした綿布。夏の婦人・子供服、エプロンなどに用いる。

きんか‐もち【きんか餅】

小麦粉を練った餅で、黒砂糖にくるみと味噌の入った餡を包んだ菓子。青森県の郷土菓子。

きんか‐もとゆい【金柑元結】‥ユヒ

(きんかあたまの少ない髪を束ねるのに用いるという意から)ごく細い元結。

⇒きん‐か【金柑】

きん‐からかわ【金唐革】‥カハ

薄いなめし革に金泥で種々の模様をおいたもの。江戸時代の舶来品。日本でも造った。

⇒きんからかわ‐がみ【金唐革紙】

きんからかわ‐がみ【金唐革紙】‥カハ‥

高級擬革紙の一つ。強靱な十文字紙に皺紋や浮凸模様を打ち出し、油・顔料・塗料のほか金属箔などで装飾加工して、金唐革に似せたもの。明治初期に創製。壁紙・家具調度品・袋物に使用。

⇒きん‐からかわ【金唐革】

きん‐がわ【金革】‥ガハ

地色を金色にした革。

きん‐がわ【金側】‥ガハ

外側を金で作ったもの。尾崎紅葉、三人妻「帯の間あいより取出でたる時計は、灯籠の火影に耀きらめく金製きんがわに」。「―時計」

ぎん‐がわ【銀革】‥ガハ

地色を銀色にした革。

ぎん‐がわ【銀側】‥ガハ

外側を銀で作ったもの。「―時計」

きん‐がわせ【金為替】‥ガハセ

金本位国の通貨で表示された為替・資産。

⇒きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】

ぎん‐がわせ【銀為替】‥ガハセ

銀本位国の通貨で表示された為替・資産。

きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】‥ガハセ‥ヰ‥

広義の金本位制の一形態。一国の通貨価値を金貨本位・金塊本位を採用している国の為替(金為替)と結びつけ、金との関係を間接的に保持しようとする通貨制度。第一次大戦後、金本位制の再建にあたり、金の世界的不足を背景に成立。

⇒きん‐がわせ【金為替】

ぎんかわ‐づくり【銀皮造り】‥カハ‥

刺身の一種。鰹・縞鰺しまあじなどの銀色で美しい腹側の皮目を生かして作ったもの。

ぎん‐がわり【吟変り】‥ガハリ

小唄の節にあわない声。

きん‐かん【近刊】

近々刊行すること。最近刊行されたこと。また、その本。「―の予定」

きん‐かん【金冠】‥クワン

①黄金で造り、または黄金で飾った冠。

②歯の治療で、損じた歯を金合金でおおいかぶせるもの。

⇒きんかん‐づか【金冠塚】

きん‐かん【金柑】

ミカン科キンカン属の常緑低木。中国から渡来、暖地で栽培。高さ約2メートル。葉は長楕円形、葉柄は狭い翼をもつ。夏の頃、葉腋に5弁の小白花を開く。果実は小形で冬に熟して黄金色となる。生のまま、または煮て食べる。酸味が強い。ヒメタチバナ。漢名、金橘。〈[季]秋〉。〈文明本節用集〉

きんかん

きん‐がみ【金紙】

金粉または金色の箔はくを押した紙。

ぎん‐がみ【銀紙】

①銀粉または銀色の箔はくを押した紙。

②鉛・錫すずの合金やアルミニウムなどを薄く紙のようにのばしたもの。

ギンガム【gingham】

染糸と晒糸さらしいとを用いて縞しま模様または格子柄を平織にした綿布。夏の婦人・子供服、エプロンなどに用いる。

きんか‐もち【きんか餅】

小麦粉を練った餅で、黒砂糖にくるみと味噌の入った餡を包んだ菓子。青森県の郷土菓子。

きんか‐もとゆい【金柑元結】‥ユヒ

(きんかあたまの少ない髪を束ねるのに用いるという意から)ごく細い元結。

⇒きん‐か【金柑】

きん‐からかわ【金唐革】‥カハ

薄いなめし革に金泥で種々の模様をおいたもの。江戸時代の舶来品。日本でも造った。

⇒きんからかわ‐がみ【金唐革紙】

きんからかわ‐がみ【金唐革紙】‥カハ‥

高級擬革紙の一つ。強靱な十文字紙に皺紋や浮凸模様を打ち出し、油・顔料・塗料のほか金属箔などで装飾加工して、金唐革に似せたもの。明治初期に創製。壁紙・家具調度品・袋物に使用。

⇒きん‐からかわ【金唐革】

きん‐がわ【金革】‥ガハ

地色を金色にした革。

きん‐がわ【金側】‥ガハ

外側を金で作ったもの。尾崎紅葉、三人妻「帯の間あいより取出でたる時計は、灯籠の火影に耀きらめく金製きんがわに」。「―時計」

ぎん‐がわ【銀革】‥ガハ

地色を銀色にした革。

ぎん‐がわ【銀側】‥ガハ

外側を銀で作ったもの。「―時計」

きん‐がわせ【金為替】‥ガハセ

金本位国の通貨で表示された為替・資産。

⇒きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】

ぎん‐がわせ【銀為替】‥ガハセ

銀本位国の通貨で表示された為替・資産。

きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】‥ガハセ‥ヰ‥

広義の金本位制の一形態。一国の通貨価値を金貨本位・金塊本位を採用している国の為替(金為替)と結びつけ、金との関係を間接的に保持しようとする通貨制度。第一次大戦後、金本位制の再建にあたり、金の世界的不足を背景に成立。

⇒きん‐がわせ【金為替】

ぎんかわ‐づくり【銀皮造り】‥カハ‥

刺身の一種。鰹・縞鰺しまあじなどの銀色で美しい腹側の皮目を生かして作ったもの。

ぎん‐がわり【吟変り】‥ガハリ

小唄の節にあわない声。

きん‐かん【近刊】

近々刊行すること。最近刊行されたこと。また、その本。「―の予定」

きん‐かん【金冠】‥クワン

①黄金で造り、または黄金で飾った冠。

②歯の治療で、損じた歯を金合金でおおいかぶせるもの。

⇒きんかん‐づか【金冠塚】

きん‐かん【金柑】

ミカン科キンカン属の常緑低木。中国から渡来、暖地で栽培。高さ約2メートル。葉は長楕円形、葉柄は狭い翼をもつ。夏の頃、葉腋に5弁の小白花を開く。果実は小形で冬に熟して黄金色となる。生のまま、または煮て食べる。酸味が強い。ヒメタチバナ。漢名、金橘。〈[季]秋〉。〈文明本節用集〉

きんかん

金柑

撮影:関戸 勇

金柑

撮影:関戸 勇

⇒きんかん‐あたま【金柑頭】

⇒きんかん‐ふ【金柑麩】

きん‐かん【金棺】‥クワン

黄金製の棺。金色の棺。

⇒きんかん‐しゅつげん【金棺出現】

きん‐かん【金管】‥クワン

①金属で作った管。

②金管楽器の略。

⇒きんかん‐がっき【金管楽器】

きん‐かん【金環】‥クワン

①金製の輪。

②金属製の、切れ目のある環状の耳飾り。銅製で、金の薄板でつつんだものが多い。古墳時代中・後期のもの。

⇒きんかん‐しょく【金環食・金環蝕】

きん‐かん【金簪】

(「きんかんざし」の略)金製のかんざし。きんしん。

きん‐かん【菌環】‥クワン

(→)菌輪きんりんに同じ。

きん‐かん【琴管】‥クワン

琴と、笛または笙しょう。

きん‐がん【近眼】

①遠くの物がはっきり見えない眼。ちかめ。→近視。

②当面の事しか分からず、その後にある事が見えないこと。森鴎外、舞姫「されどわが―は唯だおのれが尽したる職分をのみ見き」

⇒きんがん‐きょう【近眼鏡】

⇒きんがん‐めがね【近眼目金】

ぎん‐かん【銀漢】

天の川。銀河。〈[季]秋〉

ぎん‐かん【銀環】‥クワン

①銀製の輪。

②銀色で切れ目のある環状の耳飾り。銅製で、銀の薄板でつつんだものが多い。古墳時代後期のもの。

ぎん‐かん【銀簪】

(「ぎんかんざし」の略)銀製のかんざし。ぎんしん。

きんかん‐あたま【金柑頭】

(→)「きんかあたま」に同じ。

⇒きん‐かん【金柑】

きんかん‐がっき【金管楽器】‥クワンガク‥

金属製の管楽器。トランペット・トロンボーン・コルネット・ホルンの類。広義にはリップリード(唇簧しんこう)管楽器の総称。ブラス。

⇒きん‐かん【金管】

きんがん‐きょう【近眼鏡】‥キヤウ

近眼の人がものを明瞭に見るためにかける凹レンズのめがね。

⇒きん‐がん【近眼】

きんかん‐しゅつげん【金棺出現】‥クワン‥

釈尊が入滅した時、延着した迦葉かしょうが棺前で号泣すると、仏棺が開いて釈尊が両足を出して示したという逸話。入滅後の奇跡として発展した伝説では、忉利天とうりてんより馳せ参じた摩耶夫人まやぶにんのために釈尊が金色の身を現し説法をしたと伝える。仏画の題材。

⇒きん‐かん【金棺】

きんかん‐しょく【金環食・金環蝕】‥クワン‥

日食の一種。月が太陽の中央部をおおい、太陽の光が月の周囲に環状に見える。

金環食

撮影:Dennis diCicco,1990,Sky Publishing Corp.

⇒きんかん‐あたま【金柑頭】

⇒きんかん‐ふ【金柑麩】

きん‐かん【金棺】‥クワン

黄金製の棺。金色の棺。

⇒きんかん‐しゅつげん【金棺出現】

きん‐かん【金管】‥クワン

①金属で作った管。

②金管楽器の略。

⇒きんかん‐がっき【金管楽器】

きん‐かん【金環】‥クワン

①金製の輪。

②金属製の、切れ目のある環状の耳飾り。銅製で、金の薄板でつつんだものが多い。古墳時代中・後期のもの。

⇒きんかん‐しょく【金環食・金環蝕】

きん‐かん【金簪】

(「きんかんざし」の略)金製のかんざし。きんしん。

きん‐かん【菌環】‥クワン

(→)菌輪きんりんに同じ。

きん‐かん【琴管】‥クワン

琴と、笛または笙しょう。

きん‐がん【近眼】

①遠くの物がはっきり見えない眼。ちかめ。→近視。

②当面の事しか分からず、その後にある事が見えないこと。森鴎外、舞姫「されどわが―は唯だおのれが尽したる職分をのみ見き」

⇒きんがん‐きょう【近眼鏡】

⇒きんがん‐めがね【近眼目金】

ぎん‐かん【銀漢】

天の川。銀河。〈[季]秋〉

ぎん‐かん【銀環】‥クワン

①銀製の輪。

②銀色で切れ目のある環状の耳飾り。銅製で、銀の薄板でつつんだものが多い。古墳時代後期のもの。

ぎん‐かん【銀簪】

(「ぎんかんざし」の略)銀製のかんざし。ぎんしん。

きんかん‐あたま【金柑頭】

(→)「きんかあたま」に同じ。

⇒きん‐かん【金柑】

きんかん‐がっき【金管楽器】‥クワンガク‥

金属製の管楽器。トランペット・トロンボーン・コルネット・ホルンの類。広義にはリップリード(唇簧しんこう)管楽器の総称。ブラス。

⇒きん‐かん【金管】

きんがん‐きょう【近眼鏡】‥キヤウ

近眼の人がものを明瞭に見るためにかける凹レンズのめがね。

⇒きん‐がん【近眼】

きんかん‐しゅつげん【金棺出現】‥クワン‥

釈尊が入滅した時、延着した迦葉かしょうが棺前で号泣すると、仏棺が開いて釈尊が両足を出して示したという逸話。入滅後の奇跡として発展した伝説では、忉利天とうりてんより馳せ参じた摩耶夫人まやぶにんのために釈尊が金色の身を現し説法をしたと伝える。仏画の題材。

⇒きん‐かん【金棺】

きんかん‐しょく【金環食・金環蝕】‥クワン‥

日食の一種。月が太陽の中央部をおおい、太陽の光が月の周囲に環状に見える。

金環食

撮影:Dennis diCicco,1990,Sky Publishing Corp.

金環食

提供:NHK

⇒きん‐かん【金環】

きんかん‐づか【金冠塚】‥クワン‥

韓国の慶州にある新羅時代の代表的な古墳の一つ。5世紀末〜6世紀初めの築造。金冠などの金・銀製の装身具その他を発見。

⇒きん‐かん【金冠】

きん‐かんばん【金看板】

①金文字を彫り込んだ看板。

②転じて、世間に誇りがましく掲げる主義・主張、または商品など。

きんかん‐ふ【金柑麩】

金柑の形・色に似せた麩。僧家の用いるもの。

⇒きん‐かん【金柑】

きんがん‐めがね【近眼目金】

(森鴎外がよく用いた語)(→)近眼鏡に同じ。

⇒きん‐がん【近眼】

きんき

〔動〕(→)キチジの別称。

きん‐き【近畿】

(皇居の所在地に近い国々の意)畿内とその付近の地方。→畿内。

⇒きんき‐じどうしゃどう【近畿自動車道】

⇒きんき‐だいがく【近畿大学】

⇒きんき‐ちほう【近畿地方】

きん‐き【欣喜】

大喜びすること。

⇒きんき‐じゃくやく【欣喜雀躍】

きん‐き【金気】

(五行を四季に配すれば、金は秋に当たるからいう)秋気。秋のけはい。

きん‐き【金匱】

①金で造ったはこ。

②貨幣その他貴重な物品などを入れる金属製の堅固なはこ。金庫。

⇒きんき‐せきしつ【金匱石室】

きん‐き【金器】

①黄金製の器物。

②金属製の器物。

きん‐き【禁忌】

①日時・方位・行為・言葉などについて、さわりあるもの、忌むべきものとして禁ずること。また、そのもの。平家物語6「これは―とこそ承はれ」。

②タブーのこと。「―を犯す」

③医薬品・食品などで、病状を悪化させ、または治療の目的にそぐわないもの。

きん‐き【錦旗】

(→)「にしきのみはた」に同じ。

ぎん‐き【銀器】

銀製の器物。

きんきかん‐じけん【錦輝館事件】‥クワン‥

(→)赤旗事件の別称。

きんき‐げつらい【金帰月来】

地方選出の国会議員が、金曜日に選挙区に帰り、月曜日に東京に戻って来ること。単身赴任のサラリーマンなどにもいう。

きんき‐じどうしゃどう【近畿自動車道】‥ダウ

大阪府松原市から吹田市へ至り名神高速道路・中国自動車道と接続する高速道路。全長27.5キロメートル。松原市からは阪和自動車道に接続。

⇒きん‐き【近畿】

きんき‐じゃくやく【欣喜雀躍】

雀がおどるように、こおどりして喜ぶこと。「合格の報に―する」

⇒きん‐き【欣喜】

きん‐き‐しょ‐が【琴棋書画】‥グワ

(キンギショガとも)手を使う四つの芸術すなわち琴・囲碁・書道・絵画。雅人の風流韻事、士君子のたしなみとされ、画題として中国で好んで描かれ、日本でも行われた。四芸。謡曲、善知鳥うとう「士農工商の家にも生れず、または―を嗜む身ともならず」

きん‐きせ【金着せ】

金属の器物の外部に金をかぶせ、または金鍍金きんめっきを施すこと。また、その器物。

ぎん‐きせ【銀着せ】

金属の器物の外部に銀をかぶせ、または銀鍍金ぎんめっきを施すこと。また、その器物。

きんき‐せきしつ【金匱石室】

金で造った箱と石造りの室。書籍を厳重に保存するところ。

⇒きん‐き【金匱】

きんき‐だいがく【近畿大学】

私立大学の一つ。1925年設立の大阪専門学校と43年設立の大阪理工科大学を母体として49年新制大学として設立。本部は東大阪市。

⇒きん‐き【近畿】

きんき‐ちほう【近畿地方】‥ハウ

京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県を含む区域。

近畿地方の主な山

金環食

提供:NHK

⇒きん‐かん【金環】

きんかん‐づか【金冠塚】‥クワン‥

韓国の慶州にある新羅時代の代表的な古墳の一つ。5世紀末〜6世紀初めの築造。金冠などの金・銀製の装身具その他を発見。

⇒きん‐かん【金冠】

きん‐かんばん【金看板】

①金文字を彫り込んだ看板。

②転じて、世間に誇りがましく掲げる主義・主張、または商品など。

きんかん‐ふ【金柑麩】

金柑の形・色に似せた麩。僧家の用いるもの。

⇒きん‐かん【金柑】

きんがん‐めがね【近眼目金】

(森鴎外がよく用いた語)(→)近眼鏡に同じ。

⇒きん‐がん【近眼】

きんき

〔動〕(→)キチジの別称。

きん‐き【近畿】

(皇居の所在地に近い国々の意)畿内とその付近の地方。→畿内。

⇒きんき‐じどうしゃどう【近畿自動車道】

⇒きんき‐だいがく【近畿大学】

⇒きんき‐ちほう【近畿地方】

きん‐き【欣喜】

大喜びすること。

⇒きんき‐じゃくやく【欣喜雀躍】

きん‐き【金気】

(五行を四季に配すれば、金は秋に当たるからいう)秋気。秋のけはい。

きん‐き【金匱】

①金で造ったはこ。

②貨幣その他貴重な物品などを入れる金属製の堅固なはこ。金庫。

⇒きんき‐せきしつ【金匱石室】

きん‐き【金器】

①黄金製の器物。

②金属製の器物。

きん‐き【禁忌】

①日時・方位・行為・言葉などについて、さわりあるもの、忌むべきものとして禁ずること。また、そのもの。平家物語6「これは―とこそ承はれ」。

②タブーのこと。「―を犯す」

③医薬品・食品などで、病状を悪化させ、または治療の目的にそぐわないもの。

きん‐き【錦旗】

(→)「にしきのみはた」に同じ。

ぎん‐き【銀器】

銀製の器物。

きんきかん‐じけん【錦輝館事件】‥クワン‥

(→)赤旗事件の別称。

きんき‐げつらい【金帰月来】

地方選出の国会議員が、金曜日に選挙区に帰り、月曜日に東京に戻って来ること。単身赴任のサラリーマンなどにもいう。

きんき‐じどうしゃどう【近畿自動車道】‥ダウ

大阪府松原市から吹田市へ至り名神高速道路・中国自動車道と接続する高速道路。全長27.5キロメートル。松原市からは阪和自動車道に接続。

⇒きん‐き【近畿】

きんき‐じゃくやく【欣喜雀躍】

雀がおどるように、こおどりして喜ぶこと。「合格の報に―する」

⇒きん‐き【欣喜】

きん‐き‐しょ‐が【琴棋書画】‥グワ

(キンギショガとも)手を使う四つの芸術すなわち琴・囲碁・書道・絵画。雅人の風流韻事、士君子のたしなみとされ、画題として中国で好んで描かれ、日本でも行われた。四芸。謡曲、善知鳥うとう「士農工商の家にも生れず、または―を嗜む身ともならず」

きん‐きせ【金着せ】

金属の器物の外部に金をかぶせ、または金鍍金きんめっきを施すこと。また、その器物。

ぎん‐きせ【銀着せ】

金属の器物の外部に銀をかぶせ、または銀鍍金ぎんめっきを施すこと。また、その器物。

きんき‐せきしつ【金匱石室】

金で造った箱と石造りの室。書籍を厳重に保存するところ。

⇒きん‐き【金匱】

きんき‐だいがく【近畿大学】

私立大学の一つ。1925年設立の大阪専門学校と43年設立の大阪理工科大学を母体として49年新制大学として設立。本部は東大阪市。

⇒きん‐き【近畿】

きんき‐ちほう【近畿地方】‥ハウ

京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県を含む区域。

近畿地方の主な山

近畿地方の主な川・湖

近畿地方の主な川・湖

⇒きん‐き【近畿】

ぎん‐ぎつね【銀狐】

黒毛で毛先だけが白い狐。また、その毛皮。サハリン・カナダなどで飼養され、高価。ぎんこ。シルバー‐フォックス。

きん‐きゅう【金九】‥キウ

⇒キム=グ

きん‐きゅう【金毬】‥キウ

平安の頃、打毬だきゅうで、予定数の毬まりを早く毬門に投げ入れた組に与えられる金色の毬。

きん‐きゅう【緊急】‥キフ

事がさし迫って、対策などを急がなければならないこと。「―を要する」「―な用」

⇒きんきゅう‐けん【緊急権】

⇒きんきゅう‐こうい【緊急行為】

⇒きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】

⇒きんきゅう‐じたい【緊急事態】

⇒きんきゅう‐しつもん【緊急質問】

⇒きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】

⇒きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】

⇒きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】

⇒きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】

⇒きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】

⇒きんきゅう‐どうぎ【緊急動議】

⇒きんきゅう‐はんのう【緊急反応】

⇒きんきゅう‐ひなん【緊急避難】

⇒きんきゅう‐めいれい【緊急命令】

きんぎゅう‐きゅう【金牛宮】‥ギウ‥

(Taurus ラテン)黄道十二宮の第2宮。紀元前2世紀には牡牛座に相当していたが、現在は牡羊座の西部から牡牛座の西部までを含む。太陽は4月21日頃から5月22日頃までこの宮にある。

きんきゅう‐けん【緊急権】‥キフ‥

①憲法上、国家の存立がかかる緊急事態に際しては、主権者あるいは政府が市民の権利を停止できるとする学説。また、その規定。明治憲法第8条(緊急勅令)・第31条(非常大権)など。

②国際法上、人権保障条約の当事国が、緊急事態に際して、条約の人権保障規定に反する措置をとることを許す規定。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐こうい【緊急行為】‥キフカウヰ

〔法〕緊急の事態において違法性が否定される行為。正当防衛・緊急避難など。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】‥キフ‥

明治憲法下で、緊急の必要ある時、勅令によって行う国家の財政処分。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐じたい【緊急事態】‥キフ‥

緊急の対策を講じなければならない事態。大規模な災害または騒乱などに際し、治安維持のための特別措置を必要として内閣総理大臣が布告を発する事態。旧称、国家非常事態。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐しつもん【緊急質問】‥キフ‥

緊急を要する場合に、議院の議決により口頭でなすことを認められた質問。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】‥キフ‥

消防用自動車・救急用自動車など政令で定める自動車で、緊急用務のために運転中のもの。通行方法等について種々の特例が認められている。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】‥キフシフクワイ

衆議院が解散され、したがって参議院が閉会中、緊急の必要あるとき内閣の求めにより開かれる参議院の集会。ここで採った措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得ないときは失効。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】‥キフ‥

死刑または無期、長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合に行われる容疑者の逮捕。逮捕後直ちに逮捕状発行を求め、発行されなければ釈放することを要する。通常逮捕・現行犯逮捕と並ぶ逮捕方法の一つ。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】‥キフテウ‥

公益事業などの労働争議を調整するための制度。内閣総理大臣は、争議の性質または大きさが国民生活を著しく危うくする虞おそれがあると認めるとき、中央労働委員会の意見を聞いて決定できる。決定後50日間は争議行為ができない。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】‥キフ‥

明治憲法下で、議会閉会中、公共の安全を保持し、または災厄を避けるため、緊急の必要により、法律に代わるべきものとして天皇が発した勅令。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐どうぎ【緊急動議】‥キフ‥

緊急な議事を提出し、当日の議事日程を変更してこれを議題にしようとする動議。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐はんのう【緊急反応】‥キフ‥オウ

急激につよい刺激をこうむった時の生体反応。交感神経の緊張、アドレナリンの分泌をともなう。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ひなん【緊急避難】‥キフ‥

①大急ぎで避難すること。

②〔法〕さし迫った危難を避けるためにやむなく他人の法益を害する行為。刑法上は処罰されず、民法上も一定の条件のもとで不法行為とはならない。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐めいれい【緊急命令】‥キフ‥

緊急の必要により、法律に代わるべきものとして行政府が単独で発する命令。明治憲法下の緊急勅令・緊急財政処分がその例。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きん‐ぎょ【金魚】

①フナの飼養変種。ひれ・眼・体色などに著しい変形が見られる。その原種の主なものは16世紀初めに中国から輸入。色は紅・白または紅白交り。和金・琉金・珠文しゅぶん金・出目金など、極めて多種。観賞用。〈[季]夏〉

②あぶって金箔をかぶせた魚。貴人の肴として出すもの。〈日葡辞書〉

⇒きんぎょ‐あたま【金魚頭】

⇒きんぎょ‐うり【金魚売り】

⇒きんぎょ‐すくい【金魚掬い】

⇒きんぎょ‐そう【金魚草】

⇒きんぎょ‐だま【金魚玉】

⇒きんぎょ‐の‐ふん【金魚の糞】

⇒きんぎょ‐ばち【金魚鉢】

⇒きんぎょ‐ぶ【金魚麩】

⇒きんぎょ‐ほんだ【金魚本多】

⇒きんぎょ‐も【金魚藻】

きん‐ぎょ【禁漁】

魚介・藻類の繁殖・保護のために、その採取を禁ずること。きんりょう。

⇒きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

きん‐ぎょ【禁禦】

防ぎとどめること。

ぎん‐ぎょ【銀魚】

①淡水魚ギバチの方言。(東北・関東)

②海魚ゴンズイの方言。(対馬)

③波間に光る魚の形容。

④金魚の一種。うろこが銀色のもの。

きんぎょ‐あたま【金魚頭】

「きんかあたま」と同意でいう。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょう【近況】‥キヤウ

最近の様子・状況。近状。「家族の―」「―報告」

きん‐きょう【近境】‥キヤウ

近い国境。近い土地。

きん‐きょう【金鏡】‥キヤウ

月の異称。

きん‐きょう【禁教】‥ケウ

宗教、特にキリシタンの信仰を禁ずること。「―令」

きん‐ぎょう【近業】‥ゲフ

最近の仕事。近頃できた著作。

きん‐ぎょう【欽仰】‥ギヤウ

尊びうやまうこと。仰ぎ慕うこと。きんこう。

ぎん‐きょう【銀鏡】‥キヤウ

ガラス表面に銀の薄い層をつけてつくった反射鏡。その上を種々の材料で保護したものが通常の鏡。

⇒ぎんきょう‐はんのう【銀鏡反応】

ぎんきょう‐はんのう【銀鏡反応】‥キヤウ‥オウ

清浄なガラス容器にホルムアルデヒド・ブドウ糖などの水溶液を入れ、アンモニア性硝酸銀溶液(硝酸銀水溶液に一旦生じた沈殿が溶けるまでアンモニアを加えたもの)を加えて温めると、銀イオンが還元されて容器の内面に析出し、容器が銀めっきされる反応。還元性有機化合物の検出に用いる。

⇒ぎん‐きょう【銀鏡】

きんぎょ‐うり【金魚売り】

金魚を売る人。桶を天秤棒でかついで町を呼び歩いた。〈[季]夏〉。夏目漱石、夢十夜「自分はしばらく立つて此の―を眺めて居た」

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょく【金局】

①江戸時代の金座きんざの事務所の異称。

②1869〜72年(明治2〜5)造幣局貨幣改所に置かれた機関。

きん‐きょく【琴曲】

ことの曲。箏曲そうきょく。

きん‐ぎょく【金玉】

黄金と玉。得がたくて、珍重し賞美すべきもの。

⇒きんぎょく‐とう【金玉糖】

⇒きんぎょく‐の‐こえ【金玉の声】

きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

魚介類の繁殖または保護のために、使用を禁止された漁具。

⇒きん‐ぎょ【禁漁】

ぎん‐きょく【吟曲】

音曲を吟誦すること。天草本伊曾保物語「夏と秋のあひだには―にとりまぎれて」

きんぎょく‐かん【錦玉羹】

寒天に水・砂糖・水飴などを加えて煮詰め、型に流して固めた菓子。

きん‐ぎょくきん【金玉均】

⇒キム=オクキュン

きんぎょく‐とう【金玉糖】‥タウ

菓子の一種。寒天と砂糖・香料などをまぜて煮詰め、型に入れて透明に流し固め、ざらめ糖をまぶしたもの。錦玉糖。〈[季]夏〉

⇒きん‐ぎょく【金玉】

きんぎょく‐の‐こえ【金玉の声】‥コヱ

美しい声。また、すばらしい辞句。

⇒きん‐ぎょく【金玉】

きんぎょ‐すくい【金魚掬い】‥スクヒ

浅い水槽の中の金魚を、薄い紙を張った輪で掬い上げる遊び。祭りや縁日の露店などで行われる。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐そう【金魚草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年生観賞用植物。南ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。夏、白・黄・紅・紫などの花を多数穂状につける。花冠は上下2唇で、つまむと金魚の口のように開閉する。一年草として切花用に栽培。英語名スナップドラゴン。〈[季]夏〉。〈書言字考節用集〉

きんぎょそう

⇒きん‐き【近畿】

ぎん‐ぎつね【銀狐】

黒毛で毛先だけが白い狐。また、その毛皮。サハリン・カナダなどで飼養され、高価。ぎんこ。シルバー‐フォックス。

きん‐きゅう【金九】‥キウ

⇒キム=グ

きん‐きゅう【金毬】‥キウ

平安の頃、打毬だきゅうで、予定数の毬まりを早く毬門に投げ入れた組に与えられる金色の毬。

きん‐きゅう【緊急】‥キフ

事がさし迫って、対策などを急がなければならないこと。「―を要する」「―な用」

⇒きんきゅう‐けん【緊急権】

⇒きんきゅう‐こうい【緊急行為】

⇒きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】

⇒きんきゅう‐じたい【緊急事態】

⇒きんきゅう‐しつもん【緊急質問】

⇒きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】

⇒きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】

⇒きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】

⇒きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】

⇒きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】

⇒きんきゅう‐どうぎ【緊急動議】

⇒きんきゅう‐はんのう【緊急反応】

⇒きんきゅう‐ひなん【緊急避難】

⇒きんきゅう‐めいれい【緊急命令】

きんぎゅう‐きゅう【金牛宮】‥ギウ‥

(Taurus ラテン)黄道十二宮の第2宮。紀元前2世紀には牡牛座に相当していたが、現在は牡羊座の西部から牡牛座の西部までを含む。太陽は4月21日頃から5月22日頃までこの宮にある。

きんきゅう‐けん【緊急権】‥キフ‥

①憲法上、国家の存立がかかる緊急事態に際しては、主権者あるいは政府が市民の権利を停止できるとする学説。また、その規定。明治憲法第8条(緊急勅令)・第31条(非常大権)など。

②国際法上、人権保障条約の当事国が、緊急事態に際して、条約の人権保障規定に反する措置をとることを許す規定。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐こうい【緊急行為】‥キフカウヰ

〔法〕緊急の事態において違法性が否定される行為。正当防衛・緊急避難など。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】‥キフ‥

明治憲法下で、緊急の必要ある時、勅令によって行う国家の財政処分。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐じたい【緊急事態】‥キフ‥

緊急の対策を講じなければならない事態。大規模な災害または騒乱などに際し、治安維持のための特別措置を必要として内閣総理大臣が布告を発する事態。旧称、国家非常事態。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐しつもん【緊急質問】‥キフ‥

緊急を要する場合に、議院の議決により口頭でなすことを認められた質問。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】‥キフ‥

消防用自動車・救急用自動車など政令で定める自動車で、緊急用務のために運転中のもの。通行方法等について種々の特例が認められている。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】‥キフシフクワイ

衆議院が解散され、したがって参議院が閉会中、緊急の必要あるとき内閣の求めにより開かれる参議院の集会。ここで採った措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得ないときは失効。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】‥キフ‥

死刑または無期、長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合に行われる容疑者の逮捕。逮捕後直ちに逮捕状発行を求め、発行されなければ釈放することを要する。通常逮捕・現行犯逮捕と並ぶ逮捕方法の一つ。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ちょうせい【緊急調整】‥キフテウ‥

公益事業などの労働争議を調整するための制度。内閣総理大臣は、争議の性質または大きさが国民生活を著しく危うくする虞おそれがあると認めるとき、中央労働委員会の意見を聞いて決定できる。決定後50日間は争議行為ができない。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】‥キフ‥

明治憲法下で、議会閉会中、公共の安全を保持し、または災厄を避けるため、緊急の必要により、法律に代わるべきものとして天皇が発した勅令。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐どうぎ【緊急動議】‥キフ‥

緊急な議事を提出し、当日の議事日程を変更してこれを議題にしようとする動議。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐はんのう【緊急反応】‥キフ‥オウ

急激につよい刺激をこうむった時の生体反応。交感神経の緊張、アドレナリンの分泌をともなう。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐ひなん【緊急避難】‥キフ‥

①大急ぎで避難すること。

②〔法〕さし迫った危難を避けるためにやむなく他人の法益を害する行為。刑法上は処罰されず、民法上も一定の条件のもとで不法行為とはならない。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きんきゅう‐めいれい【緊急命令】‥キフ‥

緊急の必要により、法律に代わるべきものとして行政府が単独で発する命令。明治憲法下の緊急勅令・緊急財政処分がその例。

⇒きん‐きゅう【緊急】

きん‐ぎょ【金魚】

①フナの飼養変種。ひれ・眼・体色などに著しい変形が見られる。その原種の主なものは16世紀初めに中国から輸入。色は紅・白または紅白交り。和金・琉金・珠文しゅぶん金・出目金など、極めて多種。観賞用。〈[季]夏〉

②あぶって金箔をかぶせた魚。貴人の肴として出すもの。〈日葡辞書〉

⇒きんぎょ‐あたま【金魚頭】

⇒きんぎょ‐うり【金魚売り】

⇒きんぎょ‐すくい【金魚掬い】

⇒きんぎょ‐そう【金魚草】

⇒きんぎょ‐だま【金魚玉】

⇒きんぎょ‐の‐ふん【金魚の糞】

⇒きんぎょ‐ばち【金魚鉢】

⇒きんぎょ‐ぶ【金魚麩】

⇒きんぎょ‐ほんだ【金魚本多】

⇒きんぎょ‐も【金魚藻】

きん‐ぎょ【禁漁】

魚介・藻類の繁殖・保護のために、その採取を禁ずること。きんりょう。

⇒きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

きん‐ぎょ【禁禦】

防ぎとどめること。

ぎん‐ぎょ【銀魚】

①淡水魚ギバチの方言。(東北・関東)

②海魚ゴンズイの方言。(対馬)

③波間に光る魚の形容。

④金魚の一種。うろこが銀色のもの。

きんぎょ‐あたま【金魚頭】

「きんかあたま」と同意でいう。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょう【近況】‥キヤウ

最近の様子・状況。近状。「家族の―」「―報告」

きん‐きょう【近境】‥キヤウ

近い国境。近い土地。

きん‐きょう【金鏡】‥キヤウ

月の異称。

きん‐きょう【禁教】‥ケウ

宗教、特にキリシタンの信仰を禁ずること。「―令」

きん‐ぎょう【近業】‥ゲフ

最近の仕事。近頃できた著作。

きん‐ぎょう【欽仰】‥ギヤウ

尊びうやまうこと。仰ぎ慕うこと。きんこう。

ぎん‐きょう【銀鏡】‥キヤウ

ガラス表面に銀の薄い層をつけてつくった反射鏡。その上を種々の材料で保護したものが通常の鏡。

⇒ぎんきょう‐はんのう【銀鏡反応】

ぎんきょう‐はんのう【銀鏡反応】‥キヤウ‥オウ

清浄なガラス容器にホルムアルデヒド・ブドウ糖などの水溶液を入れ、アンモニア性硝酸銀溶液(硝酸銀水溶液に一旦生じた沈殿が溶けるまでアンモニアを加えたもの)を加えて温めると、銀イオンが還元されて容器の内面に析出し、容器が銀めっきされる反応。還元性有機化合物の検出に用いる。

⇒ぎん‐きょう【銀鏡】

きんぎょ‐うり【金魚売り】

金魚を売る人。桶を天秤棒でかついで町を呼び歩いた。〈[季]夏〉。夏目漱石、夢十夜「自分はしばらく立つて此の―を眺めて居た」

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょく【金局】

①江戸時代の金座きんざの事務所の異称。

②1869〜72年(明治2〜5)造幣局貨幣改所に置かれた機関。

きん‐きょく【琴曲】

ことの曲。箏曲そうきょく。

きん‐ぎょく【金玉】

黄金と玉。得がたくて、珍重し賞美すべきもの。

⇒きんぎょく‐とう【金玉糖】

⇒きんぎょく‐の‐こえ【金玉の声】

きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

魚介類の繁殖または保護のために、使用を禁止された漁具。

⇒きん‐ぎょ【禁漁】

ぎん‐きょく【吟曲】

音曲を吟誦すること。天草本伊曾保物語「夏と秋のあひだには―にとりまぎれて」

きんぎょく‐かん【錦玉羹】

寒天に水・砂糖・水飴などを加えて煮詰め、型に流して固めた菓子。

きん‐ぎょくきん【金玉均】

⇒キム=オクキュン

きんぎょく‐とう【金玉糖】‥タウ

菓子の一種。寒天と砂糖・香料などをまぜて煮詰め、型に入れて透明に流し固め、ざらめ糖をまぶしたもの。錦玉糖。〈[季]夏〉

⇒きん‐ぎょく【金玉】

きんぎょく‐の‐こえ【金玉の声】‥コヱ

美しい声。また、すばらしい辞句。

⇒きん‐ぎょく【金玉】

きんぎょ‐すくい【金魚掬い】‥スクヒ

浅い水槽の中の金魚を、薄い紙を張った輪で掬い上げる遊び。祭りや縁日の露店などで行われる。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐そう【金魚草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年生観賞用植物。南ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。夏、白・黄・紅・紫などの花を多数穂状につける。花冠は上下2唇で、つまむと金魚の口のように開閉する。一年草として切花用に栽培。英語名スナップドラゴン。〈[季]夏〉。〈書言字考節用集〉

きんぎょそう

キンギョソウ

提供:OPO

キンギョソウ

提供:OPO

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐ぎょたい【金魚袋】

金で作った魚袋。公卿が佩用はいようしたもの。

ぎん‐ぎょたい【銀魚袋】

銀で作った魚袋。殿上人が佩用はいようしたもの。

きんぎょ‐だま【金魚玉】

金魚を入れて軒先などに吊る、丸いガラス器。〈[季]夏〉

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐の‐ふん【金魚の糞】

長くつらなっている形から、付き従って離れないさまを軽蔑していう語。きんぎょのうんこ。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ばち【金魚鉢】

金魚を飼う透明な鉢。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ぶ【金魚麩】

金魚の餌にする麩。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ほんだ【金魚本多】

男髷おとこまげの一種。安永(1772〜1781)の頃、武家の若者または富豪の子息などの結った髷で、根をあげ髷頭を少しそり加減にしたもの。金魚。舟底ふねぞこ。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐も【金魚藻】

①アリノトウグサ科の多年生水草。葉は4枚輪生で非常に細かい羽状に裂ける。夏から秋に、細長い穂を水上に出し、褐色の小花をつける。金魚鉢などに入れる。ホザキノフサモ。〈[季]夏〉

②俗に、マツモや北アメリカ原産のフサジュンサイなど、金魚飼育に使う水草の称。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょり【近距離】

近い距離。「―列車」↔遠距離

きんきらきん

派手でけばけばしく光っているさま。「―に着飾る」

きん‐きり【金切り】

去勢きょせいの俗語。「―馬」

きん‐ぎれ【錦切れ】

①にしきの切れはし。

②(肩に付けて目印としたからいう)明治維新当時の官軍兵士の称。

きん‐きん

①金属的で耳に不快にひびく鋭く甲高い声や音。「女の―した声」

②頭や耳に感じる鋭い痛み。「耳が―痛む」

きん‐きん【近近】

近いうち。ちかぢか。遠からず。狂言、鬮罪人「祭りも―でござるに依て」。「―移転する」

きん‐きん【欣欣】

非常によろこぶさま。「―として出かける」「―然」

きん‐きん【金金】

(江戸で明和・安永(1764〜1781)頃からの流行語)立派なさま。また、身なりを立派につくってすましたり得意になったりするさま。黄表紙、桃太郎後日噺「桃太郎…元服して―たる男となりけり」

きん‐きん【僅僅】

わずか。ほんの。「―2年のうちに」

きん‐ぎん【金銀】

①金と銀。

②金貨と銀貨。かね。金銭。

③将棋で、金将と銀将。

⇒きんぎん‐かんじょう【金銀勘定】

⇒きんぎん‐ざ【金銀座】

⇒きんぎん‐すいとうちょう【金銀出納帳】

⇒きんぎん‐すいとうぼ【金銀出納簿】

⇒きんぎん‐ずく【金銀尽】

⇒きんぎん‐づくり【金銀作り】

⇒きんぎん‐でいえ【金銀泥絵】

⇒きんぎん‐ひか【金銀比価】

⇒きんぎん‐ふくほんい‐せい【金銀複本位制】

⇒きんぎん‐ぼく【金銀木】

⇒きんぎん‐まき【金銀巻】

⇒金銀は回り持ち

⇒金銀は湧き物

ぎん‐ぎん

①あることに夢中で気分が高揚しているさま。また、高揚させるさま。「―に踊りまくる」「―のロック」

②頭がひどく痛むさま。「頭が―する」

きんぎん‐かんじょう【金銀勘定】‥ヂヤウ

(→)現金勘定のこと。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐ざ【金銀座】

金座と銀座。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐すいとうちょう【金銀出納帳】‥タフチヤウ

金銭出納帳。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐すいとうぼ【金銀出納簿】‥タフ‥

金銭出納簿。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐ずく【金銀尽】‥ヅク

何事もかねの力ですること。金銭ずく。かねずく。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんきんせんせいえいがのゆめ【金々先生栄花夢】‥グワ‥

黄表紙。恋川春町こいかわはるまち作・画。2巻。1775年(安永4)刊。謡曲「邯鄲かんたん」の翻案。金村屋金兵衛が、粟餅屋の店先で、金持和泉屋の養子になって栄華を極め、放蕩して放逐される夢を見るという筋。草双紙は、この作によって、青本・黒本の時期から黄表紙の時期に移ったとされる。

→文献資料[金々先生栄花夢]

きん‐きんちょうせい‐ジストロフィー‐しょう【筋緊張性ジストロフィー症】‥チヤウ‥シヤウ

(myotonic dystrophy)常染色体優性の遺伝疾患で、四肢・舌の筋強直現象と顔面・頸・上下肢の筋萎縮と脱力が主徴で糖尿病や内分泌異常を伴う。徐々に進行する。筋強直性ジストロフィー症。

きんぎん‐づくり【金銀作り】

金銀で作り、またはそれで飾ること。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐でいえ【金銀泥絵】‥ヱ

金泥・銀泥で描いた絵。古代、木工品の装飾や仏画などに用いられ、近世には俵屋宗達が書をかく料紙の下絵に用いた。木版で摺ったものは金銀泥摺絵すりえという。金銀絵。泥絵。

⇒きん‐ぎん【金銀】

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐ぎょたい【金魚袋】

金で作った魚袋。公卿が佩用はいようしたもの。

ぎん‐ぎょたい【銀魚袋】

銀で作った魚袋。殿上人が佩用はいようしたもの。

きんぎょ‐だま【金魚玉】

金魚を入れて軒先などに吊る、丸いガラス器。〈[季]夏〉

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐の‐ふん【金魚の糞】

長くつらなっている形から、付き従って離れないさまを軽蔑していう語。きんぎょのうんこ。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ばち【金魚鉢】

金魚を飼う透明な鉢。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ぶ【金魚麩】

金魚の餌にする麩。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐ほんだ【金魚本多】

男髷おとこまげの一種。安永(1772〜1781)の頃、武家の若者または富豪の子息などの結った髷で、根をあげ髷頭を少しそり加減にしたもの。金魚。舟底ふねぞこ。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きんぎょ‐も【金魚藻】

①アリノトウグサ科の多年生水草。葉は4枚輪生で非常に細かい羽状に裂ける。夏から秋に、細長い穂を水上に出し、褐色の小花をつける。金魚鉢などに入れる。ホザキノフサモ。〈[季]夏〉

②俗に、マツモや北アメリカ原産のフサジュンサイなど、金魚飼育に使う水草の称。

⇒きん‐ぎょ【金魚】

きん‐きょり【近距離】

近い距離。「―列車」↔遠距離

きんきらきん

派手でけばけばしく光っているさま。「―に着飾る」

きん‐きり【金切り】

去勢きょせいの俗語。「―馬」

きん‐ぎれ【錦切れ】

①にしきの切れはし。

②(肩に付けて目印としたからいう)明治維新当時の官軍兵士の称。

きん‐きん

①金属的で耳に不快にひびく鋭く甲高い声や音。「女の―した声」

②頭や耳に感じる鋭い痛み。「耳が―痛む」

きん‐きん【近近】

近いうち。ちかぢか。遠からず。狂言、鬮罪人「祭りも―でござるに依て」。「―移転する」

きん‐きん【欣欣】

非常によろこぶさま。「―として出かける」「―然」

きん‐きん【金金】

(江戸で明和・安永(1764〜1781)頃からの流行語)立派なさま。また、身なりを立派につくってすましたり得意になったりするさま。黄表紙、桃太郎後日噺「桃太郎…元服して―たる男となりけり」

きん‐きん【僅僅】

わずか。ほんの。「―2年のうちに」

きん‐ぎん【金銀】

①金と銀。

②金貨と銀貨。かね。金銭。

③将棋で、金将と銀将。

⇒きんぎん‐かんじょう【金銀勘定】

⇒きんぎん‐ざ【金銀座】

⇒きんぎん‐すいとうちょう【金銀出納帳】

⇒きんぎん‐すいとうぼ【金銀出納簿】

⇒きんぎん‐ずく【金銀尽】

⇒きんぎん‐づくり【金銀作り】

⇒きんぎん‐でいえ【金銀泥絵】

⇒きんぎん‐ひか【金銀比価】

⇒きんぎん‐ふくほんい‐せい【金銀複本位制】

⇒きんぎん‐ぼく【金銀木】

⇒きんぎん‐まき【金銀巻】

⇒金銀は回り持ち

⇒金銀は湧き物

ぎん‐ぎん

①あることに夢中で気分が高揚しているさま。また、高揚させるさま。「―に踊りまくる」「―のロック」

②頭がひどく痛むさま。「頭が―する」

きんぎん‐かんじょう【金銀勘定】‥ヂヤウ

(→)現金勘定のこと。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐ざ【金銀座】

金座と銀座。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐すいとうちょう【金銀出納帳】‥タフチヤウ

金銭出納帳。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐すいとうぼ【金銀出納簿】‥タフ‥

金銭出納簿。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐ずく【金銀尽】‥ヅク

何事もかねの力ですること。金銭ずく。かねずく。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんきんせんせいえいがのゆめ【金々先生栄花夢】‥グワ‥

黄表紙。恋川春町こいかわはるまち作・画。2巻。1775年(安永4)刊。謡曲「邯鄲かんたん」の翻案。金村屋金兵衛が、粟餅屋の店先で、金持和泉屋の養子になって栄華を極め、放蕩して放逐される夢を見るという筋。草双紙は、この作によって、青本・黒本の時期から黄表紙の時期に移ったとされる。

→文献資料[金々先生栄花夢]

きん‐きんちょうせい‐ジストロフィー‐しょう【筋緊張性ジストロフィー症】‥チヤウ‥シヤウ

(myotonic dystrophy)常染色体優性の遺伝疾患で、四肢・舌の筋強直現象と顔面・頸・上下肢の筋萎縮と脱力が主徴で糖尿病や内分泌異常を伴う。徐々に進行する。筋強直性ジストロフィー症。

きんぎん‐づくり【金銀作り】

金銀で作り、またはそれで飾ること。

⇒きん‐ぎん【金銀】

きんぎん‐でいえ【金銀泥絵】‥ヱ

金泥・銀泥で描いた絵。古代、木工品の装飾や仏画などに用いられ、近世には俵屋宗達が書をかく料紙の下絵に用いた。木版で摺ったものは金銀泥摺絵すりえという。金銀絵。泥絵。

⇒きん‐ぎん【金銀】

広辞苑 ページ 5380 での【○槿花一日の栄】単語。