複数辞典一括検索+![]()

![]()

○飴をしゃぶらせるあめをしゃぶらせる🔗⭐🔉

○飴をしゃぶらせるあめをしゃぶらせる

相手を喜ばせるために、うまい事を言ったり勝負事にわざと負けたりする。より大きな利をねらって、相手に小利を与える。「飴を舐ねぶらす」「飴を食わす」とも。

⇒あめ【飴】

アメンチア【amentia ラテン】

〔医〕意識障害の一型。軽い意識混濁に思考の混乱、支離滅裂な言語表現を伴うもの。伝染病・アルコール中毒・頭部外傷などに見られる。

アメンドウ【amêndoa ポルトガル】

⇒アーモンド

あめんぼ【水黽】

カメムシ目アメンボ科の昆虫の総称。体は細長く棒状で、5〜30ミリメートル。脚は長く、先には毛が生えていて水上に浮かんで滑走し、小昆虫を捕食する。飴のような臭いを出す。俗にミズスマシともいうが、ミズスマシ1とは別群。アメンボウ。カワグモ。水馬。〈[季]夏〉

アメンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

あめん‐ぼう【飴ん棒】‥バウ

①棒状につくった飴菓子。

②「つらら」の異称。たれんぼう。

アメンホテップ【Amenhotep】

(4世)前14世紀エジプト第18王朝の王。唯一神アトンを信仰し、イクナートン(アトンに愛される者)と自称。死後、旧来のアモン信仰が復活。

あも【餅】

(「あまい」の意という)「もち」の異称。子どもや女性が用いた語。あんも。〈日葡辞書〉

あも【阿母】

(上代東国方言)はは。おも。万葉集20「―が目もがも」「―しし(父母)に言申さずて今ぞくやしけ」

アモイ【廈門】

(Xiamen; Amoy)中国福建省南東部の港湾・商工都市。明末清初、鄭成功が廈門島や金門島を拠点に清軍と戦った。対岸に鼓浪嶼コロンスがある。経済特別区を設置。人口205万3千(2000)。

あ‐もく【亜目】

生物分類上の一階級。目と科との間。→階級3

あ‐もじ【あ文字】

(女房詞)姉。

あもし‐ぎ【余木】

(山言葉。もてあます木の意)節ふしなどが多くて用材とならない木。

アモス【Amos】

旧約聖書中の人物。前8世紀のユダ王国の預言者。特に社会正義を説いた。

あも‐つき【餅搗】

①(上方語)もちつき。

②房事のたとえ。浄瑠璃、義経千本桜「離座敷は隣知らず、―せうとをかし」

あ‐もと【足元・足下】

①あしもと。

②人の生れや住居。特に、立派な家柄や身分。日葡辞書「アモトアルモノヂャ」

⇒あもと‐ふもと【足下踏下】

あ‐もと【畦元】

苗代周辺部の色のよい苗。畦苗くろなえ。苗代の外側に近いほど、日当りを受けて成長がよい。

あもと‐ふもと【足下踏下】

人の身分・素姓など。誹諧時勢粧「生る野は蓬の―かな」

⇒あ‐もと【足元・足下】

あもり‐つく【天降り付く】

〔枕〕

(天から降ってできたという伝説から)「天の香具山」「神の香具山」にかかる。

あ‐も・る【天降る】

〔自四〕

①あまくだる。万葉集20「高千穂の岳たけに―・りしすめろきの」

②天皇が行幸する。万葉集2「行宮かりみやに―・りいまして」

アモルファス【amorphous】

〔理〕(→)非晶質に同じ。

あ‐もん【亜門】

生物分類上の一階級。門と綱こうとの間。→階級3

アモン【Amon】

古代エジプトの神。テーベの守護神であったが、のちに太陽神ラーと同一視されアモン‐ラーと呼ばれる。アメン。→ラー

あや【文・綾】

➊①物の面に表れたさまざまの線や形の模様。特に、斜めに交差した模様。土佐日記「さざれ波寄する―をば青柳のかげの糸して織るかとぞみる」

②入り組んだ仕組。ものの筋道や区別。平中物語「あなさがな。などて寝られざらむ。もし、―やある」。「事件の―」

③文章などの表現上の技巧。いいまわし。ふしまわし。「ことばの―」「声の―」

➋①経糸たていとに緯糸よこいとを斜めにかけて模様を織り出した絹。

②斜線模様の織物。あやじ。

③曲芸の綾織の略。

あや【漢】

⇒あやうじ(漢氏)

あ‐や

〔感〕

驚き、または感動した時に発する声。ああ。あら。あなや。

あや‐いがさ【綾藺笠】‥ヰ‥

藺を編んで造り、裏に絹をはった笠。中央に突出部がある。武士の狩装束で、遠行または流鏑馬やぶさめ用。あやがさ。

綾藺笠

あめん‐ぼう【飴ん棒】‥バウ

①棒状につくった飴菓子。

②「つらら」の異称。たれんぼう。

アメンホテップ【Amenhotep】

(4世)前14世紀エジプト第18王朝の王。唯一神アトンを信仰し、イクナートン(アトンに愛される者)と自称。死後、旧来のアモン信仰が復活。

あも【餅】

(「あまい」の意という)「もち」の異称。子どもや女性が用いた語。あんも。〈日葡辞書〉

あも【阿母】

(上代東国方言)はは。おも。万葉集20「―が目もがも」「―しし(父母)に言申さずて今ぞくやしけ」

アモイ【廈門】

(Xiamen; Amoy)中国福建省南東部の港湾・商工都市。明末清初、鄭成功が廈門島や金門島を拠点に清軍と戦った。対岸に鼓浪嶼コロンスがある。経済特別区を設置。人口205万3千(2000)。

あ‐もく【亜目】

生物分類上の一階級。目と科との間。→階級3

あ‐もじ【あ文字】

(女房詞)姉。

あもし‐ぎ【余木】

(山言葉。もてあます木の意)節ふしなどが多くて用材とならない木。

アモス【Amos】

旧約聖書中の人物。前8世紀のユダ王国の預言者。特に社会正義を説いた。

あも‐つき【餅搗】

①(上方語)もちつき。

②房事のたとえ。浄瑠璃、義経千本桜「離座敷は隣知らず、―せうとをかし」

あ‐もと【足元・足下】

①あしもと。

②人の生れや住居。特に、立派な家柄や身分。日葡辞書「アモトアルモノヂャ」

⇒あもと‐ふもと【足下踏下】

あ‐もと【畦元】

苗代周辺部の色のよい苗。畦苗くろなえ。苗代の外側に近いほど、日当りを受けて成長がよい。

あもと‐ふもと【足下踏下】

人の身分・素姓など。誹諧時勢粧「生る野は蓬の―かな」

⇒あ‐もと【足元・足下】

あもり‐つく【天降り付く】

〔枕〕

(天から降ってできたという伝説から)「天の香具山」「神の香具山」にかかる。

あ‐も・る【天降る】

〔自四〕

①あまくだる。万葉集20「高千穂の岳たけに―・りしすめろきの」

②天皇が行幸する。万葉集2「行宮かりみやに―・りいまして」

アモルファス【amorphous】

〔理〕(→)非晶質に同じ。

あ‐もん【亜門】

生物分類上の一階級。門と綱こうとの間。→階級3

アモン【Amon】

古代エジプトの神。テーベの守護神であったが、のちに太陽神ラーと同一視されアモン‐ラーと呼ばれる。アメン。→ラー

あや【文・綾】

➊①物の面に表れたさまざまの線や形の模様。特に、斜めに交差した模様。土佐日記「さざれ波寄する―をば青柳のかげの糸して織るかとぞみる」

②入り組んだ仕組。ものの筋道や区別。平中物語「あなさがな。などて寝られざらむ。もし、―やある」。「事件の―」

③文章などの表現上の技巧。いいまわし。ふしまわし。「ことばの―」「声の―」

➋①経糸たていとに緯糸よこいとを斜めにかけて模様を織り出した絹。

②斜線模様の織物。あやじ。

③曲芸の綾織の略。

あや【漢】

⇒あやうじ(漢氏)

あ‐や

〔感〕

驚き、または感動した時に発する声。ああ。あら。あなや。

あや‐いがさ【綾藺笠】‥ヰ‥

藺を編んで造り、裏に絹をはった笠。中央に突出部がある。武士の狩装束で、遠行または流鏑馬やぶさめ用。あやがさ。

綾藺笠

あや‐いと【綾糸】

①子供の遊戯の綾取りに用いる糸。

②綜あぜの中で、機はたの経糸たていとをまとめる糸。

⇒あやいと‐おり【綾糸織】

あやいと‐おり【綾糸織】

(→)一楽織いちらくおりに同じ。

⇒あや‐いと【綾糸】

あやう【危】アヤフ

暦注の十二直じゅうにちょくの一つ。造作・種蒔き・婚礼などに吉とする日。あようにち。

あやう・い【危うい】アヤフイ

〔形〕[文]あやふ・し(ク)

①気がかりである。心配である。源氏物語末摘花「さもやしみつかむと―・く思ひ給へり」

②成否が気になる。あてにならない。平家物語5「帰りのぼらむ事もまことに―・き有様どもにて」

③危険である。あぶない。「君子―・きに近寄らず」「命が―・い」

④(連用形を副詞的に用いる)すんでのことに。かろうじて。やっとのことで。「―・く怪我をするところだった」「―・く助かった」

あやう‐が・る【危うがる】アヤフ‥

〔他五〕

あやういと思う。

あやうく【危うく】アヤフク

⇒あやうい4

あやう‐ぐさ【危草】アヤフ‥

絶壁などあぶない場所に生い立つ草というが未詳。「ねなしぐさ」の類かともいう。枕草子66「―は岸のひたひに生ふらむも」

あや‐うじ【漢氏】‥ウヂ

古代の渡来系の有力な氏族。もと直あたい姓。応神天皇の時渡来した後漢霊帝の曾孫阿知使主あちのおみの子孫と称する東漢直やまとのあやのあたいと、後漢献帝の子孫と称する西漢直かわちのあやのあたいとがあった。天武天皇の時、連むらじ姓・忌寸いみき姓となる。子孫は坂上氏ら。

あや‐おどし【綾縅】‥ヲドシ

綾を畳み芯に麻を加えた鎧よろいの縅。

あや‐おどり【綾踊】‥ヲドリ

綾竹を両手に持って踊る民俗芸能。静岡・千葉・和歌山など、各地に分布。

あや‐おり【綾織】

①経糸たていとと緯糸よこいとが交差する点が斜めになる織り方。また、その技法で織った織物。綾織物。また、綾を織る人。栄華物語若水「人々の唐衣・表着の織物どもは、―召して仰せ侍りぬ」

②(→)斜文織しゃもんおりに同じ。

③放下師ほうかしなどのする曲芸の名。数本の竹管などをほうり上げて手玉に取る技。あやとり。

綾織

あや‐いと【綾糸】

①子供の遊戯の綾取りに用いる糸。

②綜あぜの中で、機はたの経糸たていとをまとめる糸。

⇒あやいと‐おり【綾糸織】

あやいと‐おり【綾糸織】

(→)一楽織いちらくおりに同じ。

⇒あや‐いと【綾糸】

あやう【危】アヤフ

暦注の十二直じゅうにちょくの一つ。造作・種蒔き・婚礼などに吉とする日。あようにち。

あやう・い【危うい】アヤフイ

〔形〕[文]あやふ・し(ク)

①気がかりである。心配である。源氏物語末摘花「さもやしみつかむと―・く思ひ給へり」

②成否が気になる。あてにならない。平家物語5「帰りのぼらむ事もまことに―・き有様どもにて」

③危険である。あぶない。「君子―・きに近寄らず」「命が―・い」

④(連用形を副詞的に用いる)すんでのことに。かろうじて。やっとのことで。「―・く怪我をするところだった」「―・く助かった」

あやう‐が・る【危うがる】アヤフ‥

〔他五〕

あやういと思う。

あやうく【危うく】アヤフク

⇒あやうい4

あやう‐ぐさ【危草】アヤフ‥

絶壁などあぶない場所に生い立つ草というが未詳。「ねなしぐさ」の類かともいう。枕草子66「―は岸のひたひに生ふらむも」

あや‐うじ【漢氏】‥ウヂ

古代の渡来系の有力な氏族。もと直あたい姓。応神天皇の時渡来した後漢霊帝の曾孫阿知使主あちのおみの子孫と称する東漢直やまとのあやのあたいと、後漢献帝の子孫と称する西漢直かわちのあやのあたいとがあった。天武天皇の時、連むらじ姓・忌寸いみき姓となる。子孫は坂上氏ら。

あや‐おどし【綾縅】‥ヲドシ

綾を畳み芯に麻を加えた鎧よろいの縅。

あや‐おどり【綾踊】‥ヲドリ

綾竹を両手に持って踊る民俗芸能。静岡・千葉・和歌山など、各地に分布。

あや‐おり【綾織】

①経糸たていとと緯糸よこいとが交差する点が斜めになる織り方。また、その技法で織った織物。綾織物。また、綾を織る人。栄華物語若水「人々の唐衣・表着の織物どもは、―召して仰せ侍りぬ」

②(→)斜文織しゃもんおりに同じ。

③放下師ほうかしなどのする曲芸の名。数本の竹管などをほうり上げて手玉に取る技。あやとり。

綾織

⇒あやおり‐だけ【綾織竹】

⇒あやおり‐もの【綾織物】

あやおり‐だけ【綾織竹】

綾織の曲芸に用いる竹。あやだけ。

⇒あや‐おり【綾織】

あやおり‐もの【綾織物】

綾を織り出した美しい織物。あやおり。

⇒あや‐おり【綾織】

あや‐かき【綾垣】

古代、絁あしぎぬで作った幕で、殿内・室内の隔てにしたもの。きぬがき。

あや‐がさ【綾笠】

(→)綾藺笠あやいがさに同じ。

あやかし

①海上にあらわれる妖怪。あやかり。海幽霊。敷幽霊。謡曲、船弁慶「このお舟には―が憑いて候」

②転じて、怪しいもの。妖怪変化。武家義理物語「物の―かやうの事ぞと皆人にあんどさせて」

③あほう。馬鹿者。〈日葡辞書〉

④コバンザメの異称。この魚が船底に粘着すると船が動かなくなり害をするという。

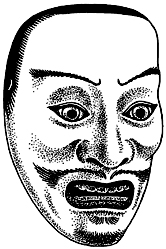

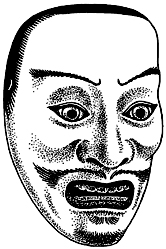

⑤(「怪士」と書く)能面。妖気を表した男面。「鵺ぬえ」の前ジテ、「船弁慶」の後ジテなどに用いる。また三日月・鷹などの同系の面の総称。

怪士

⇒あやおり‐だけ【綾織竹】

⇒あやおり‐もの【綾織物】

あやおり‐だけ【綾織竹】

綾織の曲芸に用いる竹。あやだけ。

⇒あや‐おり【綾織】

あやおり‐もの【綾織物】

綾を織り出した美しい織物。あやおり。

⇒あや‐おり【綾織】

あや‐かき【綾垣】

古代、絁あしぎぬで作った幕で、殿内・室内の隔てにしたもの。きぬがき。

あや‐がさ【綾笠】

(→)綾藺笠あやいがさに同じ。

あやかし

①海上にあらわれる妖怪。あやかり。海幽霊。敷幽霊。謡曲、船弁慶「このお舟には―が憑いて候」

②転じて、怪しいもの。妖怪変化。武家義理物語「物の―かやうの事ぞと皆人にあんどさせて」

③あほう。馬鹿者。〈日葡辞書〉

④コバンザメの異称。この魚が船底に粘着すると船が動かなくなり害をするという。

⑤(「怪士」と書く)能面。妖気を表した男面。「鵺ぬえ」の前ジテ、「船弁慶」の後ジテなどに用いる。また三日月・鷹などの同系の面の総称。

怪士

筋怪士

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

筋怪士

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

あやかり

①(→)「あやかし」1に同じ。

②(→)「あやかし」3に同じ。〈日葡辞書〉

あやかり‐もの【肖り者】

その幸福にあやかりたいと思うほどのしあわせ者。また、ある幸福な人と同じような幸福を得た者。果報者。

あやか・る【肖る】

〔自五〕

①(ある物に触れ、または感じて)揺れ動く。変化する。拾遺和歌集雑恋「風早み峰の葛葉のともすれば―・りやすき人の心か」

②感化されて似る。物に感じてそれと同じようになる。特に、しあわせな人に似て自分も幸福を得る。狂言、財宝「こなたの御年にもまた御果報にも―・りたう存じて」。「長寿の祖父に―・りたい」

③(他動詞的に)まねをする。福富長者物語「乏少ぼくしょうが腹癖をやがて―・りつるにやと」

あや‐ぎぬ【綾絹】

綾織の白または無地染の絹。

あやぎり【綾切】

雅楽。高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの曲。四人舞。女面をつけて舞い、動きに女性的要素がある。元来は渤海楽の曲とされる。

あや‐ぎれ【紋切れ】

①発音・音声などが明瞭ではっきりしていること。歯切れの良いこと。好色一代女1「言葉の―せぬ事のみ多し」

②話の筋道が明確ではっきりしていること。

あや‐ぐ【綾語】

沖縄の宮古諸島に伝わる古謡の総称。長編の叙事的歌謡が多く、主として巫女が祭式の時歌う。創造神話・英雄譚のほか、短い物語もある。

あや‐くず【綾葛】

綾織の葛布くずふ。

あや‐けん【綾絹】

綾織の絹。好色一代男6「さる太夫は肌に―の巾着離さず」

あやこ‐まい【綾子舞】‥マヒ

新潟県柏崎市に伝わる民俗芸能。女性の小歌踊と男性の囃子舞・狂言とから成る。初期の歌舞伎のおもかげを残すとされる。

あや‐ゴロ【綾呉絽】

綾織のゴロフクレン。

あや・し【怪し】

〔形シク〕

⇒あやしい

あや‐じ【綾地】‥ヂ

綾織物の地合じあい。

あやし・い【怪しい】

〔形〕[文]あや・し(シク)

不思議なものに対して、心をひかれ、思わず感嘆の声を立てたい気持をいうのが原義。

①霊妙である。普通でなく、ひきつけられる。万葉集17「巌の神さび…幾世経にけむ立ちて居て見れども―・し」。「―・い魅力」

②常と異なる。めずらしい。伊勢物語「陸奥に行きたりけるに、―・しくおもしろき処多かり」

③いぶかしい。疑わしい。万葉集7「久方の雨には着ぬを―・しくも我が衣手は干る時無きか」。竹取物語「かぐや姫を養ひ奉ること二十余年になりぬ。かた時と宣ふに―・しくなり侍りぬ」。「挙動が―・い」

④あるべきでない。けしからぬ。源氏物語桐壺「ここかしこの道に―・しきわざをしつつ」

⑤(貴人・都人から見て、不思議な、あるべくもない姿をしている意)卑しい。身分が低い。粗末である。源氏物語明石「―・しき海人ども」。枕草子33「―・しからむ女」。大鏡道長「ことさらに―・しき姿を作りて下臈の中に遠く居させ」

⑥えたいが知れない。不気味である。「―・いうめき声」

⑦なにかいわくがありそうである。男女間に秘密の関係があるらしいの意にも使う。「あの二人は近頃―・い」

⑧あてにならない。悪い状態に向かいそうである。「あいつの語学力など―・いものだ」「―・い雲行き」

あやし‐ば・む【怪しばむ】

〔自四〕

怪しそうに見える。平家物語12「この辺に―・うだる旅人のとどまつたる所やある」

あやし‐び【怪し火】

①怪しい火。妖怪ようかいの火。

②火もと、また原因のわからない火事。不審火。

あやし・ぶ【怪しぶ】

〔他上二〕

「あやしむ」に同じ。源氏物語桐壺「相人驚きてあまたたびかたぶき―・ぶ」

あやし・む

〔他下二〕

痛め付ける。あやめる。本朝二十不孝「身を―・めけるぞ」

あやし・む【怪しむ】

〔他五〕

(下二段にも活用)怪しいと思う。疑わしく思う。不思議に思う。あやしぶ。三蔵法師伝永久点「師の能く達せることを怪アヤシム」。謡曲、安宅「関の者どもわれを―・め」。「警官に―・まれる」「不意の訪れを―・む」

あや・す

〔他五〕

幼児が機嫌をよくするように、なだめる。誹風柳多留7「寝かす子を―・して亭主叱られる」

あや・す【零す】

〔他四〕

こぼす。したたらす。流す。天草本平家物語「父の屍に血を―・さうもさすがぢや」

あや‐すぎ【綾杉】

①スギ、またサワラの一品種。新古今和歌集神祇「ちはやぶる香椎の宮の―は神のみそぎにたてるなりけり」

②杉の薄板を網代あじろに編んだもの。垣などに使用。

③<形を連ねた文様。三味線・腰鼓の胴裏、紗綾さや・綸子りんずなどに見られる。杉綾。

あや‐すげがさ【綾菅笠】

菅を斜めにうち違えて編んだ笠。謡曲、安宅「―にて顔を隠し」

あや‐ずり【綾摺】

(→)藍摺あいずり1に同じ。

あやせ【綾瀬】

神奈川県中部の市。畑作を主とする近郊農業地帯であったが、近年住宅団地・工業団地が進出し、都市化する。米軍厚木航空基地がある。人口8万2千。

あや‐だけ【綾竹】

①機はたの経糸たていとに挟んで、その乱れを防ぐ竹。文竹。あぜたけ。

②踊に用いる小道具、または楽器。色紙を巻いた竹の棒、またはその竹のなかに小豆を入れて振るもの。曲芸にも用いた。あやおりだけ。

③引窓の引縄を掛ける、横に渡した竹。

あや‐だすき【綾襷】

背中でX字形に交差するように結んだたすき。

あ‐やつ【彼奴】

〔代〕

第三者をののしっていう語。あのやつ。あいつ。

あや‐つき【綾槻】

もくめの美しい槻。

あやっ‐こ【綾子】

(×印のことで、魔除けのしるし)生まれた子を初めて宮参りさせるとき、額ひたいに鍋墨か紅かで魔除けとして「×」「犬」「大」などのしるしを書く風習。やすこ。

あやつり【操り】

①あやつること。また、その仕掛け。からくり。とりかへばや「はかなくひきわたす筆の―まで」。浮世物語「賽さいに―を仕出し、人を抜きて金銀を取る事」

②操芝居あやつりしばいの略。

③操人形あやつりにんぎょうの略。

⇒あやつり‐きょうげん【操狂言】

⇒あやつり‐ざ【操座】

⇒あやつり‐さんばそう【操三番叟】

⇒あやつり‐しばい【操芝居】

⇒あやつり‐じょうるり【操浄瑠璃】

⇒あやつり‐にんぎょう【操人形】

あやつり‐きょうげん【操狂言】‥キヤウ‥

①(→)操芝居2に同じ。

②操浄瑠璃を歌舞伎になおした狂言。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐ざ【操座】

操芝居を上演する劇場。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐さんばそう【操三番叟】

歌舞伎舞踊。長唄。本名題「柳糸引御摂やなぎのいとひくやごひいき」。「初櫓豊歳三番叟はつやぐらたねまきさんばそう」の改作。篠田瑳助作詞。4世杵屋弥十郎ほか作曲。1853年(嘉永6)初演。三番叟を糸あやつり、翁と千歳せんざいをぜんまい人形で見せる舞踊(のち翁と千歳は5世尾上菊五郎が人間の所作に改める)。操三番。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐しばい【操芝居】‥ヰ

①操人形を使う芝居。人形劇。

②三味線を伴奏に浄瑠璃を語るのに合わせて、手遣いの人形をあやつる演劇。傀儡くぐつと浄瑠璃との結合によって江戸初期慶長の末頃に成立。あやつり。操狂言。

操芝居

あやかり

①(→)「あやかし」1に同じ。

②(→)「あやかし」3に同じ。〈日葡辞書〉

あやかり‐もの【肖り者】

その幸福にあやかりたいと思うほどのしあわせ者。また、ある幸福な人と同じような幸福を得た者。果報者。

あやか・る【肖る】

〔自五〕

①(ある物に触れ、または感じて)揺れ動く。変化する。拾遺和歌集雑恋「風早み峰の葛葉のともすれば―・りやすき人の心か」

②感化されて似る。物に感じてそれと同じようになる。特に、しあわせな人に似て自分も幸福を得る。狂言、財宝「こなたの御年にもまた御果報にも―・りたう存じて」。「長寿の祖父に―・りたい」

③(他動詞的に)まねをする。福富長者物語「乏少ぼくしょうが腹癖をやがて―・りつるにやと」

あや‐ぎぬ【綾絹】

綾織の白または無地染の絹。

あやぎり【綾切】

雅楽。高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの曲。四人舞。女面をつけて舞い、動きに女性的要素がある。元来は渤海楽の曲とされる。

あや‐ぎれ【紋切れ】

①発音・音声などが明瞭ではっきりしていること。歯切れの良いこと。好色一代女1「言葉の―せぬ事のみ多し」

②話の筋道が明確ではっきりしていること。

あや‐ぐ【綾語】

沖縄の宮古諸島に伝わる古謡の総称。長編の叙事的歌謡が多く、主として巫女が祭式の時歌う。創造神話・英雄譚のほか、短い物語もある。

あや‐くず【綾葛】

綾織の葛布くずふ。

あや‐けん【綾絹】

綾織の絹。好色一代男6「さる太夫は肌に―の巾着離さず」

あやこ‐まい【綾子舞】‥マヒ

新潟県柏崎市に伝わる民俗芸能。女性の小歌踊と男性の囃子舞・狂言とから成る。初期の歌舞伎のおもかげを残すとされる。

あや‐ゴロ【綾呉絽】

綾織のゴロフクレン。

あや・し【怪し】

〔形シク〕

⇒あやしい

あや‐じ【綾地】‥ヂ

綾織物の地合じあい。

あやし・い【怪しい】

〔形〕[文]あや・し(シク)

不思議なものに対して、心をひかれ、思わず感嘆の声を立てたい気持をいうのが原義。

①霊妙である。普通でなく、ひきつけられる。万葉集17「巌の神さび…幾世経にけむ立ちて居て見れども―・し」。「―・い魅力」

②常と異なる。めずらしい。伊勢物語「陸奥に行きたりけるに、―・しくおもしろき処多かり」

③いぶかしい。疑わしい。万葉集7「久方の雨には着ぬを―・しくも我が衣手は干る時無きか」。竹取物語「かぐや姫を養ひ奉ること二十余年になりぬ。かた時と宣ふに―・しくなり侍りぬ」。「挙動が―・い」

④あるべきでない。けしからぬ。源氏物語桐壺「ここかしこの道に―・しきわざをしつつ」

⑤(貴人・都人から見て、不思議な、あるべくもない姿をしている意)卑しい。身分が低い。粗末である。源氏物語明石「―・しき海人ども」。枕草子33「―・しからむ女」。大鏡道長「ことさらに―・しき姿を作りて下臈の中に遠く居させ」

⑥えたいが知れない。不気味である。「―・いうめき声」

⑦なにかいわくがありそうである。男女間に秘密の関係があるらしいの意にも使う。「あの二人は近頃―・い」

⑧あてにならない。悪い状態に向かいそうである。「あいつの語学力など―・いものだ」「―・い雲行き」

あやし‐ば・む【怪しばむ】

〔自四〕

怪しそうに見える。平家物語12「この辺に―・うだる旅人のとどまつたる所やある」

あやし‐び【怪し火】

①怪しい火。妖怪ようかいの火。

②火もと、また原因のわからない火事。不審火。

あやし・ぶ【怪しぶ】

〔他上二〕

「あやしむ」に同じ。源氏物語桐壺「相人驚きてあまたたびかたぶき―・ぶ」

あやし・む

〔他下二〕

痛め付ける。あやめる。本朝二十不孝「身を―・めけるぞ」

あやし・む【怪しむ】

〔他五〕

(下二段にも活用)怪しいと思う。疑わしく思う。不思議に思う。あやしぶ。三蔵法師伝永久点「師の能く達せることを怪アヤシム」。謡曲、安宅「関の者どもわれを―・め」。「警官に―・まれる」「不意の訪れを―・む」

あや・す

〔他五〕

幼児が機嫌をよくするように、なだめる。誹風柳多留7「寝かす子を―・して亭主叱られる」

あや・す【零す】

〔他四〕

こぼす。したたらす。流す。天草本平家物語「父の屍に血を―・さうもさすがぢや」

あや‐すぎ【綾杉】

①スギ、またサワラの一品種。新古今和歌集神祇「ちはやぶる香椎の宮の―は神のみそぎにたてるなりけり」

②杉の薄板を網代あじろに編んだもの。垣などに使用。

③<形を連ねた文様。三味線・腰鼓の胴裏、紗綾さや・綸子りんずなどに見られる。杉綾。

あや‐すげがさ【綾菅笠】

菅を斜めにうち違えて編んだ笠。謡曲、安宅「―にて顔を隠し」

あや‐ずり【綾摺】

(→)藍摺あいずり1に同じ。

あやせ【綾瀬】

神奈川県中部の市。畑作を主とする近郊農業地帯であったが、近年住宅団地・工業団地が進出し、都市化する。米軍厚木航空基地がある。人口8万2千。

あや‐だけ【綾竹】

①機はたの経糸たていとに挟んで、その乱れを防ぐ竹。文竹。あぜたけ。

②踊に用いる小道具、または楽器。色紙を巻いた竹の棒、またはその竹のなかに小豆を入れて振るもの。曲芸にも用いた。あやおりだけ。

③引窓の引縄を掛ける、横に渡した竹。

あや‐だすき【綾襷】

背中でX字形に交差するように結んだたすき。

あ‐やつ【彼奴】

〔代〕

第三者をののしっていう語。あのやつ。あいつ。

あや‐つき【綾槻】

もくめの美しい槻。

あやっ‐こ【綾子】

(×印のことで、魔除けのしるし)生まれた子を初めて宮参りさせるとき、額ひたいに鍋墨か紅かで魔除けとして「×」「犬」「大」などのしるしを書く風習。やすこ。

あやつり【操り】

①あやつること。また、その仕掛け。からくり。とりかへばや「はかなくひきわたす筆の―まで」。浮世物語「賽さいに―を仕出し、人を抜きて金銀を取る事」

②操芝居あやつりしばいの略。

③操人形あやつりにんぎょうの略。

⇒あやつり‐きょうげん【操狂言】

⇒あやつり‐ざ【操座】

⇒あやつり‐さんばそう【操三番叟】

⇒あやつり‐しばい【操芝居】

⇒あやつり‐じょうるり【操浄瑠璃】

⇒あやつり‐にんぎょう【操人形】

あやつり‐きょうげん【操狂言】‥キヤウ‥

①(→)操芝居2に同じ。

②操浄瑠璃を歌舞伎になおした狂言。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐ざ【操座】

操芝居を上演する劇場。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐さんばそう【操三番叟】

歌舞伎舞踊。長唄。本名題「柳糸引御摂やなぎのいとひくやごひいき」。「初櫓豊歳三番叟はつやぐらたねまきさんばそう」の改作。篠田瑳助作詞。4世杵屋弥十郎ほか作曲。1853年(嘉永6)初演。三番叟を糸あやつり、翁と千歳せんざいをぜんまい人形で見せる舞踊(のち翁と千歳は5世尾上菊五郎が人間の所作に改める)。操三番。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐しばい【操芝居】‥ヰ

①操人形を使う芝居。人形劇。

②三味線を伴奏に浄瑠璃を語るのに合わせて、手遣いの人形をあやつる演劇。傀儡くぐつと浄瑠璃との結合によって江戸初期慶長の末頃に成立。あやつり。操狂言。

操芝居

⇒あやつり【操り】

あやつり‐じょうるり【操浄瑠璃】‥ジヤウ‥

①(→)操芝居2に同じ。

②操芝居で語る浄瑠璃。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐にんぎょう【操人形】‥ギヤウ

①操芝居に用いる人形。手遣いと糸操りとがある。また、操芝居。

②(比喩的に)他人の意志のままに行動する人。「彼は会長の―にすぎない」

⇒あやつり【操り】

あやつ・る【操る】

〔他五〕

①うまくあつかう。平家物語4「玉笛をふいて自ら雅音を―・り給ふ」。「小舟を―・る」

②言葉を上手に使う。「英語を―・る」

③人形などに糸をつけ、物陰からそれを引いて動かす。「人形を―・る」

④転じて、裏面にいて思い通りに働かせる。日葡辞書「ヒトヲアヤツル」。「世論を―・る」

アヤトラ【āyatullāh アラビア】

(「神の徴しるし」の意)イスラムのシーア派法学者の称号。その中でも最高位の者が大アヤトラ(アヤトラ‐オズマー)。

あや‐とり【綾取り】

①輪にした糸を左右の手首や指にかけて、琴・鼓・川などの形を作ってあそぶ女児の遊戯。糸取り。糸掛。取りあげ。襷たすき取り。あぜ取り。守貞漫稿「江戸にて―、京坂にては糸取と云ふ」

②(→)綾織3に同じ。

あやとり‐の‐し【挑文師】

⇒あやのし

あや‐ど・る【綾取る】

〔他五〕

①巧みに扱う。あやつる。

②(文章などを)飾る。日葡辞書「ブンシャウヲアヤドル」

③(たすきなどを)十字に結ぶ。

あや‐な【文無】

アヤナシの語幹。古今和歌集恋「人めもる我かは―花すすき」

あや‐な・し【文無し】

〔形ク〕

(模様・筋目がないの意)

①筋道が立たない。理屈に合わない。古今和歌集春「春の夜の闇は―・し梅の花色こそ見えね香やはかくるる」

②無意味である。かいがない。源氏物語明石「―・きすさび事につけても」

あや‐な・す

〔他五〕

①あやつる。巧みに扱う。

②うるわしい模様をつくる。

あや‐に【奇に】

〔副〕

何とも不思議なまでに。むやみに。古事記下「―かしこし高光る日の御子」

あや‐にく【生憎】

①いらだたしく、憎らしく思われるさま。意地が悪いさま。山家集「あな―の花の心や」

②予期に反するさま。思うにまかせぬさま。また、あまりに程度が甚だしくて、かえって結果が悪くなるさま。大鏡時平「帝の御おきてきわめて―におはしませば」

③折わるいさま。間がわるいさま。あいにく。重之集「―なるや今朝の降る雪」

⇒あやにく‐ごころ【生憎心】

あやにく‐が・る【生憎がる】

〔自四〕

あまりにもひどいと思ってさからう。だだをこねる。大鏡道兼「この君舞をせさせたてまつらんとてならはせ給ふほども、―・り、すまひたまへど」

あやにく‐ごころ【生憎心】

憎む心。腹だたしい心。意地わるい心。源氏物語行幸「いとけしからぬ御―なりかし」

⇒あや‐にく【生憎】

あや‐にく・し【生憎し】

〔形ク〕

あいにくである。思うようにならない。宇津保物語楼上下「さも―・きめを見るかなと」

あやにく‐だ・つ【生憎だつ】

〔自四〕

人をいらだたせ、困らせるような態度をする。意地わるくふるまう。枕草子152「人の子の四つ五つなるは―・ちて」

あや‐にしき【綾錦】

綾と錦。美しい着物や紅葉の形容。

あや‐ぬの【文布】

(→)「しず(倭文)」に同じ。

あや‐の‐し【挑文師】

律令制で、織部司おりべのつかさに属し、錦・綾などの模様の織り方を教えた職。あやとりのし。

あやのつづみ【綾鼓】

能。庭掃きの老人が女御を思慕する。なぶられて綾で作った鼓を打たされるが鳴らぬので絶望して自殺し、怨霊となって女御を恨む。→恋重荷こいのおもに

あや‐はとり【漢織】

(アヤハタオリ(漢機織)の約)大和政権に仕えた渡来系の機織技術者。雄略朝に漢土から来たという。雄略紀「―・呉織くれはとり…を将いて」→呉織

あや‐ひがき【綾桧垣】

ヒノキの薄板や皮で、あじろに編んだ垣。夫木和歌抄31「―立てへだてたる」

あや‐ひと【漢人】

①古代の渡来系氏族。東漢直やまとのあやのあたいの祖阿知使主あちのおみに率いられて渡来したと称する。東漢氏の配下にあって、錦・綾の生産、武具・革具などの手工業を職とした。

②古代の中国系と称する渡来人の通称。

→漢氏あやうじ

あや‐ぶね【紋船・綾船】

戦国時代、琉球国から薩摩の島津氏に世子嗣立を慶賀するために派遣された使節船。船首に青雀黄竜を描くなど装飾してあるのでいう。近世、薩摩に服属以降は、楷船かいせんと称した。

あやぶ・む【危ぶむ】

[一]〔自五〕

①あやういと思う。気がかりに思う。懸念する。源氏物語浮舟「宇治橋の長き契りは朽ちせずを―・む方に心騒ぐな」。「事の成就を―・む」「合格が―・まれる」

②疑う。〈日葡辞書〉

[二]〔他下二〕

あやうくする。垂仁紀「社稷くにを―・めむとす」

あや‐ふや

どちらとも決定しないこと。あいまいなこと。どっちつかずで頼りないこと。誹風柳多留21「―な主とりをする黒い猫」。「―な話」「―に答える」

⇒あやふや‐にんぎょう【あやふや人形】

あやふや‐にんぎょう【あやふや人形】‥ギヤウ

江戸時代の玩具人形の一種。奇特頭巾きどくずきんをつけた女人形で、美醜いずれともつかないところからいう。

⇒あや‐ふや

あや‐ふり【綾振り】

①数個のお手玉を投げ上げて、片手または両手で受けることを繰り返して行う女児の遊戯。

②生糸を枠に巻き取る時、糸を綾状に交差させること。糸のくずれを防ぐと同時に巻直しを容易にする。絡文。

あやべ【綾部】

京都府福知山盆地東端の市。もと九鬼氏2万石の城下町。大本教の本拠があった。人口3万8千。

あやほか‐ど【危ほかど】

(「あやふけど」にあたる上代東国方言)あやういけれども。万葉集14「崩岸あずの上に駒をつなぎて―」

あや‐まき【綾巻】

砧きぬたで布を打つ時、その布を巻きつける棒。

あやまち【過ち】

①失敗。しくじり。過失。万葉集15「家人の斎いわひ待たねか正身ただみかも―しけむ」。「―をくりかえす」「ふとした―から事故を起こす」

②男女の間に不義の関係が結ばれること。源氏物語帚木「すきたわめらむ女には心おかせ給へ。―して、見む人のかたくななる名をも立てつべきものなり」。「若いころの―」

③けが。平家物語4「近う寄つて―すな」

⇒あやまち‐りょう【過料】

⇒過ちを改めざる、これを過ちという

⇒過ちを文る

⇒過ちを観て斯に仁を知る

⇒あやつり【操り】

あやつり‐じょうるり【操浄瑠璃】‥ジヤウ‥

①(→)操芝居2に同じ。

②操芝居で語る浄瑠璃。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐にんぎょう【操人形】‥ギヤウ

①操芝居に用いる人形。手遣いと糸操りとがある。また、操芝居。

②(比喩的に)他人の意志のままに行動する人。「彼は会長の―にすぎない」

⇒あやつり【操り】

あやつ・る【操る】

〔他五〕

①うまくあつかう。平家物語4「玉笛をふいて自ら雅音を―・り給ふ」。「小舟を―・る」

②言葉を上手に使う。「英語を―・る」

③人形などに糸をつけ、物陰からそれを引いて動かす。「人形を―・る」

④転じて、裏面にいて思い通りに働かせる。日葡辞書「ヒトヲアヤツル」。「世論を―・る」

アヤトラ【āyatullāh アラビア】

(「神の徴しるし」の意)イスラムのシーア派法学者の称号。その中でも最高位の者が大アヤトラ(アヤトラ‐オズマー)。

あや‐とり【綾取り】

①輪にした糸を左右の手首や指にかけて、琴・鼓・川などの形を作ってあそぶ女児の遊戯。糸取り。糸掛。取りあげ。襷たすき取り。あぜ取り。守貞漫稿「江戸にて―、京坂にては糸取と云ふ」

②(→)綾織3に同じ。

あやとり‐の‐し【挑文師】

⇒あやのし

あや‐ど・る【綾取る】

〔他五〕

①巧みに扱う。あやつる。

②(文章などを)飾る。日葡辞書「ブンシャウヲアヤドル」

③(たすきなどを)十字に結ぶ。

あや‐な【文無】

アヤナシの語幹。古今和歌集恋「人めもる我かは―花すすき」

あや‐な・し【文無し】

〔形ク〕

(模様・筋目がないの意)

①筋道が立たない。理屈に合わない。古今和歌集春「春の夜の闇は―・し梅の花色こそ見えね香やはかくるる」

②無意味である。かいがない。源氏物語明石「―・きすさび事につけても」

あや‐な・す

〔他五〕

①あやつる。巧みに扱う。

②うるわしい模様をつくる。

あや‐に【奇に】

〔副〕

何とも不思議なまでに。むやみに。古事記下「―かしこし高光る日の御子」

あや‐にく【生憎】

①いらだたしく、憎らしく思われるさま。意地が悪いさま。山家集「あな―の花の心や」

②予期に反するさま。思うにまかせぬさま。また、あまりに程度が甚だしくて、かえって結果が悪くなるさま。大鏡時平「帝の御おきてきわめて―におはしませば」

③折わるいさま。間がわるいさま。あいにく。重之集「―なるや今朝の降る雪」

⇒あやにく‐ごころ【生憎心】

あやにく‐が・る【生憎がる】

〔自四〕

あまりにもひどいと思ってさからう。だだをこねる。大鏡道兼「この君舞をせさせたてまつらんとてならはせ給ふほども、―・り、すまひたまへど」

あやにく‐ごころ【生憎心】

憎む心。腹だたしい心。意地わるい心。源氏物語行幸「いとけしからぬ御―なりかし」

⇒あや‐にく【生憎】

あや‐にく・し【生憎し】

〔形ク〕

あいにくである。思うようにならない。宇津保物語楼上下「さも―・きめを見るかなと」

あやにく‐だ・つ【生憎だつ】

〔自四〕

人をいらだたせ、困らせるような態度をする。意地わるくふるまう。枕草子152「人の子の四つ五つなるは―・ちて」

あや‐にしき【綾錦】

綾と錦。美しい着物や紅葉の形容。

あや‐ぬの【文布】

(→)「しず(倭文)」に同じ。

あや‐の‐し【挑文師】

律令制で、織部司おりべのつかさに属し、錦・綾などの模様の織り方を教えた職。あやとりのし。

あやのつづみ【綾鼓】

能。庭掃きの老人が女御を思慕する。なぶられて綾で作った鼓を打たされるが鳴らぬので絶望して自殺し、怨霊となって女御を恨む。→恋重荷こいのおもに

あや‐はとり【漢織】

(アヤハタオリ(漢機織)の約)大和政権に仕えた渡来系の機織技術者。雄略朝に漢土から来たという。雄略紀「―・呉織くれはとり…を将いて」→呉織

あや‐ひがき【綾桧垣】

ヒノキの薄板や皮で、あじろに編んだ垣。夫木和歌抄31「―立てへだてたる」

あや‐ひと【漢人】

①古代の渡来系氏族。東漢直やまとのあやのあたいの祖阿知使主あちのおみに率いられて渡来したと称する。東漢氏の配下にあって、錦・綾の生産、武具・革具などの手工業を職とした。

②古代の中国系と称する渡来人の通称。

→漢氏あやうじ

あや‐ぶね【紋船・綾船】

戦国時代、琉球国から薩摩の島津氏に世子嗣立を慶賀するために派遣された使節船。船首に青雀黄竜を描くなど装飾してあるのでいう。近世、薩摩に服属以降は、楷船かいせんと称した。

あやぶ・む【危ぶむ】

[一]〔自五〕

①あやういと思う。気がかりに思う。懸念する。源氏物語浮舟「宇治橋の長き契りは朽ちせずを―・む方に心騒ぐな」。「事の成就を―・む」「合格が―・まれる」

②疑う。〈日葡辞書〉

[二]〔他下二〕

あやうくする。垂仁紀「社稷くにを―・めむとす」

あや‐ふや

どちらとも決定しないこと。あいまいなこと。どっちつかずで頼りないこと。誹風柳多留21「―な主とりをする黒い猫」。「―な話」「―に答える」

⇒あやふや‐にんぎょう【あやふや人形】

あやふや‐にんぎょう【あやふや人形】‥ギヤウ

江戸時代の玩具人形の一種。奇特頭巾きどくずきんをつけた女人形で、美醜いずれともつかないところからいう。

⇒あや‐ふや

あや‐ふり【綾振り】

①数個のお手玉を投げ上げて、片手または両手で受けることを繰り返して行う女児の遊戯。

②生糸を枠に巻き取る時、糸を綾状に交差させること。糸のくずれを防ぐと同時に巻直しを容易にする。絡文。

あやべ【綾部】

京都府福知山盆地東端の市。もと九鬼氏2万石の城下町。大本教の本拠があった。人口3万8千。

あやほか‐ど【危ほかど】

(「あやふけど」にあたる上代東国方言)あやういけれども。万葉集14「崩岸あずの上に駒をつなぎて―」

あや‐まき【綾巻】

砧きぬたで布を打つ時、その布を巻きつける棒。

あやまち【過ち】

①失敗。しくじり。過失。万葉集15「家人の斎いわひ待たねか正身ただみかも―しけむ」。「―をくりかえす」「ふとした―から事故を起こす」

②男女の間に不義の関係が結ばれること。源氏物語帚木「すきたわめらむ女には心おかせ給へ。―して、見む人のかたくななる名をも立てつべきものなり」。「若いころの―」

③けが。平家物語4「近う寄つて―すな」

⇒あやまち‐りょう【過料】

⇒過ちを改めざる、これを過ちという

⇒過ちを文る

⇒過ちを観て斯に仁を知る

あめん‐ぼう【飴ん棒】‥バウ

①棒状につくった飴菓子。

②「つらら」の異称。たれんぼう。

アメンホテップ【Amenhotep】

(4世)前14世紀エジプト第18王朝の王。唯一神アトンを信仰し、イクナートン(アトンに愛される者)と自称。死後、旧来のアモン信仰が復活。

あも【餅】

(「あまい」の意という)「もち」の異称。子どもや女性が用いた語。あんも。〈日葡辞書〉

あも【阿母】

(上代東国方言)はは。おも。万葉集20「―が目もがも」「―しし(父母)に言申さずて今ぞくやしけ」

アモイ【廈門】

(Xiamen; Amoy)中国福建省南東部の港湾・商工都市。明末清初、鄭成功が廈門島や金門島を拠点に清軍と戦った。対岸に鼓浪嶼コロンスがある。経済特別区を設置。人口205万3千(2000)。

あ‐もく【亜目】

生物分類上の一階級。目と科との間。→階級3

あ‐もじ【あ文字】

(女房詞)姉。

あもし‐ぎ【余木】

(山言葉。もてあます木の意)節ふしなどが多くて用材とならない木。

アモス【Amos】

旧約聖書中の人物。前8世紀のユダ王国の預言者。特に社会正義を説いた。

あも‐つき【餅搗】

①(上方語)もちつき。

②房事のたとえ。浄瑠璃、義経千本桜「離座敷は隣知らず、―せうとをかし」

あ‐もと【足元・足下】

①あしもと。

②人の生れや住居。特に、立派な家柄や身分。日葡辞書「アモトアルモノヂャ」

⇒あもと‐ふもと【足下踏下】

あ‐もと【畦元】

苗代周辺部の色のよい苗。畦苗くろなえ。苗代の外側に近いほど、日当りを受けて成長がよい。

あもと‐ふもと【足下踏下】

人の身分・素姓など。誹諧時勢粧「生る野は蓬の―かな」

⇒あ‐もと【足元・足下】

あもり‐つく【天降り付く】

〔枕〕

(天から降ってできたという伝説から)「天の香具山」「神の香具山」にかかる。

あ‐も・る【天降る】

〔自四〕

①あまくだる。万葉集20「高千穂の岳たけに―・りしすめろきの」

②天皇が行幸する。万葉集2「行宮かりみやに―・りいまして」

アモルファス【amorphous】

〔理〕(→)非晶質に同じ。

あ‐もん【亜門】

生物分類上の一階級。門と綱こうとの間。→階級3

アモン【Amon】

古代エジプトの神。テーベの守護神であったが、のちに太陽神ラーと同一視されアモン‐ラーと呼ばれる。アメン。→ラー

あや【文・綾】

➊①物の面に表れたさまざまの線や形の模様。特に、斜めに交差した模様。土佐日記「さざれ波寄する―をば青柳のかげの糸して織るかとぞみる」

②入り組んだ仕組。ものの筋道や区別。平中物語「あなさがな。などて寝られざらむ。もし、―やある」。「事件の―」

③文章などの表現上の技巧。いいまわし。ふしまわし。「ことばの―」「声の―」

➋①経糸たていとに緯糸よこいとを斜めにかけて模様を織り出した絹。

②斜線模様の織物。あやじ。

③曲芸の綾織の略。

あや【漢】

⇒あやうじ(漢氏)

あ‐や

〔感〕

驚き、または感動した時に発する声。ああ。あら。あなや。

あや‐いがさ【綾藺笠】‥ヰ‥

藺を編んで造り、裏に絹をはった笠。中央に突出部がある。武士の狩装束で、遠行または流鏑馬やぶさめ用。あやがさ。

綾藺笠

あめん‐ぼう【飴ん棒】‥バウ

①棒状につくった飴菓子。

②「つらら」の異称。たれんぼう。

アメンホテップ【Amenhotep】

(4世)前14世紀エジプト第18王朝の王。唯一神アトンを信仰し、イクナートン(アトンに愛される者)と自称。死後、旧来のアモン信仰が復活。

あも【餅】

(「あまい」の意という)「もち」の異称。子どもや女性が用いた語。あんも。〈日葡辞書〉

あも【阿母】

(上代東国方言)はは。おも。万葉集20「―が目もがも」「―しし(父母)に言申さずて今ぞくやしけ」

アモイ【廈門】

(Xiamen; Amoy)中国福建省南東部の港湾・商工都市。明末清初、鄭成功が廈門島や金門島を拠点に清軍と戦った。対岸に鼓浪嶼コロンスがある。経済特別区を設置。人口205万3千(2000)。

あ‐もく【亜目】

生物分類上の一階級。目と科との間。→階級3

あ‐もじ【あ文字】

(女房詞)姉。

あもし‐ぎ【余木】

(山言葉。もてあます木の意)節ふしなどが多くて用材とならない木。

アモス【Amos】

旧約聖書中の人物。前8世紀のユダ王国の預言者。特に社会正義を説いた。

あも‐つき【餅搗】

①(上方語)もちつき。

②房事のたとえ。浄瑠璃、義経千本桜「離座敷は隣知らず、―せうとをかし」

あ‐もと【足元・足下】

①あしもと。

②人の生れや住居。特に、立派な家柄や身分。日葡辞書「アモトアルモノヂャ」

⇒あもと‐ふもと【足下踏下】

あ‐もと【畦元】

苗代周辺部の色のよい苗。畦苗くろなえ。苗代の外側に近いほど、日当りを受けて成長がよい。

あもと‐ふもと【足下踏下】

人の身分・素姓など。誹諧時勢粧「生る野は蓬の―かな」

⇒あ‐もと【足元・足下】

あもり‐つく【天降り付く】

〔枕〕

(天から降ってできたという伝説から)「天の香具山」「神の香具山」にかかる。

あ‐も・る【天降る】

〔自四〕

①あまくだる。万葉集20「高千穂の岳たけに―・りしすめろきの」

②天皇が行幸する。万葉集2「行宮かりみやに―・りいまして」

アモルファス【amorphous】

〔理〕(→)非晶質に同じ。

あ‐もん【亜門】

生物分類上の一階級。門と綱こうとの間。→階級3

アモン【Amon】

古代エジプトの神。テーベの守護神であったが、のちに太陽神ラーと同一視されアモン‐ラーと呼ばれる。アメン。→ラー

あや【文・綾】

➊①物の面に表れたさまざまの線や形の模様。特に、斜めに交差した模様。土佐日記「さざれ波寄する―をば青柳のかげの糸して織るかとぞみる」

②入り組んだ仕組。ものの筋道や区別。平中物語「あなさがな。などて寝られざらむ。もし、―やある」。「事件の―」

③文章などの表現上の技巧。いいまわし。ふしまわし。「ことばの―」「声の―」

➋①経糸たていとに緯糸よこいとを斜めにかけて模様を織り出した絹。

②斜線模様の織物。あやじ。

③曲芸の綾織の略。

あや【漢】

⇒あやうじ(漢氏)

あ‐や

〔感〕

驚き、または感動した時に発する声。ああ。あら。あなや。

あや‐いがさ【綾藺笠】‥ヰ‥

藺を編んで造り、裏に絹をはった笠。中央に突出部がある。武士の狩装束で、遠行または流鏑馬やぶさめ用。あやがさ。

綾藺笠

あや‐いと【綾糸】

①子供の遊戯の綾取りに用いる糸。

②綜あぜの中で、機はたの経糸たていとをまとめる糸。

⇒あやいと‐おり【綾糸織】

あやいと‐おり【綾糸織】

(→)一楽織いちらくおりに同じ。

⇒あや‐いと【綾糸】

あやう【危】アヤフ

暦注の十二直じゅうにちょくの一つ。造作・種蒔き・婚礼などに吉とする日。あようにち。

あやう・い【危うい】アヤフイ

〔形〕[文]あやふ・し(ク)

①気がかりである。心配である。源氏物語末摘花「さもやしみつかむと―・く思ひ給へり」

②成否が気になる。あてにならない。平家物語5「帰りのぼらむ事もまことに―・き有様どもにて」

③危険である。あぶない。「君子―・きに近寄らず」「命が―・い」

④(連用形を副詞的に用いる)すんでのことに。かろうじて。やっとのことで。「―・く怪我をするところだった」「―・く助かった」

あやう‐が・る【危うがる】アヤフ‥

〔他五〕

あやういと思う。

あやうく【危うく】アヤフク

⇒あやうい4

あやう‐ぐさ【危草】アヤフ‥

絶壁などあぶない場所に生い立つ草というが未詳。「ねなしぐさ」の類かともいう。枕草子66「―は岸のひたひに生ふらむも」

あや‐うじ【漢氏】‥ウヂ

古代の渡来系の有力な氏族。もと直あたい姓。応神天皇の時渡来した後漢霊帝の曾孫阿知使主あちのおみの子孫と称する東漢直やまとのあやのあたいと、後漢献帝の子孫と称する西漢直かわちのあやのあたいとがあった。天武天皇の時、連むらじ姓・忌寸いみき姓となる。子孫は坂上氏ら。

あや‐おどし【綾縅】‥ヲドシ

綾を畳み芯に麻を加えた鎧よろいの縅。

あや‐おどり【綾踊】‥ヲドリ

綾竹を両手に持って踊る民俗芸能。静岡・千葉・和歌山など、各地に分布。

あや‐おり【綾織】

①経糸たていとと緯糸よこいとが交差する点が斜めになる織り方。また、その技法で織った織物。綾織物。また、綾を織る人。栄華物語若水「人々の唐衣・表着の織物どもは、―召して仰せ侍りぬ」

②(→)斜文織しゃもんおりに同じ。

③放下師ほうかしなどのする曲芸の名。数本の竹管などをほうり上げて手玉に取る技。あやとり。

綾織

あや‐いと【綾糸】

①子供の遊戯の綾取りに用いる糸。

②綜あぜの中で、機はたの経糸たていとをまとめる糸。

⇒あやいと‐おり【綾糸織】

あやいと‐おり【綾糸織】

(→)一楽織いちらくおりに同じ。

⇒あや‐いと【綾糸】

あやう【危】アヤフ

暦注の十二直じゅうにちょくの一つ。造作・種蒔き・婚礼などに吉とする日。あようにち。

あやう・い【危うい】アヤフイ

〔形〕[文]あやふ・し(ク)

①気がかりである。心配である。源氏物語末摘花「さもやしみつかむと―・く思ひ給へり」

②成否が気になる。あてにならない。平家物語5「帰りのぼらむ事もまことに―・き有様どもにて」

③危険である。あぶない。「君子―・きに近寄らず」「命が―・い」

④(連用形を副詞的に用いる)すんでのことに。かろうじて。やっとのことで。「―・く怪我をするところだった」「―・く助かった」

あやう‐が・る【危うがる】アヤフ‥

〔他五〕

あやういと思う。

あやうく【危うく】アヤフク

⇒あやうい4

あやう‐ぐさ【危草】アヤフ‥

絶壁などあぶない場所に生い立つ草というが未詳。「ねなしぐさ」の類かともいう。枕草子66「―は岸のひたひに生ふらむも」

あや‐うじ【漢氏】‥ウヂ

古代の渡来系の有力な氏族。もと直あたい姓。応神天皇の時渡来した後漢霊帝の曾孫阿知使主あちのおみの子孫と称する東漢直やまとのあやのあたいと、後漢献帝の子孫と称する西漢直かわちのあやのあたいとがあった。天武天皇の時、連むらじ姓・忌寸いみき姓となる。子孫は坂上氏ら。

あや‐おどし【綾縅】‥ヲドシ

綾を畳み芯に麻を加えた鎧よろいの縅。

あや‐おどり【綾踊】‥ヲドリ

綾竹を両手に持って踊る民俗芸能。静岡・千葉・和歌山など、各地に分布。

あや‐おり【綾織】

①経糸たていとと緯糸よこいとが交差する点が斜めになる織り方。また、その技法で織った織物。綾織物。また、綾を織る人。栄華物語若水「人々の唐衣・表着の織物どもは、―召して仰せ侍りぬ」

②(→)斜文織しゃもんおりに同じ。

③放下師ほうかしなどのする曲芸の名。数本の竹管などをほうり上げて手玉に取る技。あやとり。

綾織

⇒あやおり‐だけ【綾織竹】

⇒あやおり‐もの【綾織物】

あやおり‐だけ【綾織竹】

綾織の曲芸に用いる竹。あやだけ。

⇒あや‐おり【綾織】

あやおり‐もの【綾織物】

綾を織り出した美しい織物。あやおり。

⇒あや‐おり【綾織】

あや‐かき【綾垣】

古代、絁あしぎぬで作った幕で、殿内・室内の隔てにしたもの。きぬがき。

あや‐がさ【綾笠】

(→)綾藺笠あやいがさに同じ。

あやかし

①海上にあらわれる妖怪。あやかり。海幽霊。敷幽霊。謡曲、船弁慶「このお舟には―が憑いて候」

②転じて、怪しいもの。妖怪変化。武家義理物語「物の―かやうの事ぞと皆人にあんどさせて」

③あほう。馬鹿者。〈日葡辞書〉

④コバンザメの異称。この魚が船底に粘着すると船が動かなくなり害をするという。

⑤(「怪士」と書く)能面。妖気を表した男面。「鵺ぬえ」の前ジテ、「船弁慶」の後ジテなどに用いる。また三日月・鷹などの同系の面の総称。

怪士

⇒あやおり‐だけ【綾織竹】

⇒あやおり‐もの【綾織物】

あやおり‐だけ【綾織竹】

綾織の曲芸に用いる竹。あやだけ。

⇒あや‐おり【綾織】

あやおり‐もの【綾織物】

綾を織り出した美しい織物。あやおり。

⇒あや‐おり【綾織】

あや‐かき【綾垣】

古代、絁あしぎぬで作った幕で、殿内・室内の隔てにしたもの。きぬがき。

あや‐がさ【綾笠】

(→)綾藺笠あやいがさに同じ。

あやかし

①海上にあらわれる妖怪。あやかり。海幽霊。敷幽霊。謡曲、船弁慶「このお舟には―が憑いて候」

②転じて、怪しいもの。妖怪変化。武家義理物語「物の―かやうの事ぞと皆人にあんどさせて」

③あほう。馬鹿者。〈日葡辞書〉

④コバンザメの異称。この魚が船底に粘着すると船が動かなくなり害をするという。

⑤(「怪士」と書く)能面。妖気を表した男面。「鵺ぬえ」の前ジテ、「船弁慶」の後ジテなどに用いる。また三日月・鷹などの同系の面の総称。

怪士

筋怪士

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

筋怪士

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

あやかり

①(→)「あやかし」1に同じ。

②(→)「あやかし」3に同じ。〈日葡辞書〉

あやかり‐もの【肖り者】

その幸福にあやかりたいと思うほどのしあわせ者。また、ある幸福な人と同じような幸福を得た者。果報者。

あやか・る【肖る】

〔自五〕

①(ある物に触れ、または感じて)揺れ動く。変化する。拾遺和歌集雑恋「風早み峰の葛葉のともすれば―・りやすき人の心か」

②感化されて似る。物に感じてそれと同じようになる。特に、しあわせな人に似て自分も幸福を得る。狂言、財宝「こなたの御年にもまた御果報にも―・りたう存じて」。「長寿の祖父に―・りたい」

③(他動詞的に)まねをする。福富長者物語「乏少ぼくしょうが腹癖をやがて―・りつるにやと」

あや‐ぎぬ【綾絹】

綾織の白または無地染の絹。

あやぎり【綾切】

雅楽。高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの曲。四人舞。女面をつけて舞い、動きに女性的要素がある。元来は渤海楽の曲とされる。

あや‐ぎれ【紋切れ】

①発音・音声などが明瞭ではっきりしていること。歯切れの良いこと。好色一代女1「言葉の―せぬ事のみ多し」

②話の筋道が明確ではっきりしていること。

あや‐ぐ【綾語】

沖縄の宮古諸島に伝わる古謡の総称。長編の叙事的歌謡が多く、主として巫女が祭式の時歌う。創造神話・英雄譚のほか、短い物語もある。

あや‐くず【綾葛】

綾織の葛布くずふ。

あや‐けん【綾絹】

綾織の絹。好色一代男6「さる太夫は肌に―の巾着離さず」

あやこ‐まい【綾子舞】‥マヒ

新潟県柏崎市に伝わる民俗芸能。女性の小歌踊と男性の囃子舞・狂言とから成る。初期の歌舞伎のおもかげを残すとされる。

あや‐ゴロ【綾呉絽】

綾織のゴロフクレン。

あや・し【怪し】

〔形シク〕

⇒あやしい

あや‐じ【綾地】‥ヂ

綾織物の地合じあい。

あやし・い【怪しい】

〔形〕[文]あや・し(シク)

不思議なものに対して、心をひかれ、思わず感嘆の声を立てたい気持をいうのが原義。

①霊妙である。普通でなく、ひきつけられる。万葉集17「巌の神さび…幾世経にけむ立ちて居て見れども―・し」。「―・い魅力」

②常と異なる。めずらしい。伊勢物語「陸奥に行きたりけるに、―・しくおもしろき処多かり」

③いぶかしい。疑わしい。万葉集7「久方の雨には着ぬを―・しくも我が衣手は干る時無きか」。竹取物語「かぐや姫を養ひ奉ること二十余年になりぬ。かた時と宣ふに―・しくなり侍りぬ」。「挙動が―・い」

④あるべきでない。けしからぬ。源氏物語桐壺「ここかしこの道に―・しきわざをしつつ」

⑤(貴人・都人から見て、不思議な、あるべくもない姿をしている意)卑しい。身分が低い。粗末である。源氏物語明石「―・しき海人ども」。枕草子33「―・しからむ女」。大鏡道長「ことさらに―・しき姿を作りて下臈の中に遠く居させ」

⑥えたいが知れない。不気味である。「―・いうめき声」

⑦なにかいわくがありそうである。男女間に秘密の関係があるらしいの意にも使う。「あの二人は近頃―・い」

⑧あてにならない。悪い状態に向かいそうである。「あいつの語学力など―・いものだ」「―・い雲行き」

あやし‐ば・む【怪しばむ】

〔自四〕

怪しそうに見える。平家物語12「この辺に―・うだる旅人のとどまつたる所やある」

あやし‐び【怪し火】

①怪しい火。妖怪ようかいの火。

②火もと、また原因のわからない火事。不審火。

あやし・ぶ【怪しぶ】

〔他上二〕

「あやしむ」に同じ。源氏物語桐壺「相人驚きてあまたたびかたぶき―・ぶ」

あやし・む

〔他下二〕

痛め付ける。あやめる。本朝二十不孝「身を―・めけるぞ」

あやし・む【怪しむ】

〔他五〕

(下二段にも活用)怪しいと思う。疑わしく思う。不思議に思う。あやしぶ。三蔵法師伝永久点「師の能く達せることを怪アヤシム」。謡曲、安宅「関の者どもわれを―・め」。「警官に―・まれる」「不意の訪れを―・む」

あや・す

〔他五〕

幼児が機嫌をよくするように、なだめる。誹風柳多留7「寝かす子を―・して亭主叱られる」

あや・す【零す】

〔他四〕

こぼす。したたらす。流す。天草本平家物語「父の屍に血を―・さうもさすがぢや」

あや‐すぎ【綾杉】

①スギ、またサワラの一品種。新古今和歌集神祇「ちはやぶる香椎の宮の―は神のみそぎにたてるなりけり」

②杉の薄板を網代あじろに編んだもの。垣などに使用。

③<形を連ねた文様。三味線・腰鼓の胴裏、紗綾さや・綸子りんずなどに見られる。杉綾。

あや‐すげがさ【綾菅笠】

菅を斜めにうち違えて編んだ笠。謡曲、安宅「―にて顔を隠し」

あや‐ずり【綾摺】

(→)藍摺あいずり1に同じ。

あやせ【綾瀬】

神奈川県中部の市。畑作を主とする近郊農業地帯であったが、近年住宅団地・工業団地が進出し、都市化する。米軍厚木航空基地がある。人口8万2千。

あや‐だけ【綾竹】

①機はたの経糸たていとに挟んで、その乱れを防ぐ竹。文竹。あぜたけ。

②踊に用いる小道具、または楽器。色紙を巻いた竹の棒、またはその竹のなかに小豆を入れて振るもの。曲芸にも用いた。あやおりだけ。

③引窓の引縄を掛ける、横に渡した竹。

あや‐だすき【綾襷】

背中でX字形に交差するように結んだたすき。

あ‐やつ【彼奴】

〔代〕

第三者をののしっていう語。あのやつ。あいつ。

あや‐つき【綾槻】

もくめの美しい槻。

あやっ‐こ【綾子】

(×印のことで、魔除けのしるし)生まれた子を初めて宮参りさせるとき、額ひたいに鍋墨か紅かで魔除けとして「×」「犬」「大」などのしるしを書く風習。やすこ。

あやつり【操り】

①あやつること。また、その仕掛け。からくり。とりかへばや「はかなくひきわたす筆の―まで」。浮世物語「賽さいに―を仕出し、人を抜きて金銀を取る事」

②操芝居あやつりしばいの略。

③操人形あやつりにんぎょうの略。

⇒あやつり‐きょうげん【操狂言】

⇒あやつり‐ざ【操座】

⇒あやつり‐さんばそう【操三番叟】

⇒あやつり‐しばい【操芝居】

⇒あやつり‐じょうるり【操浄瑠璃】

⇒あやつり‐にんぎょう【操人形】

あやつり‐きょうげん【操狂言】‥キヤウ‥

①(→)操芝居2に同じ。

②操浄瑠璃を歌舞伎になおした狂言。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐ざ【操座】

操芝居を上演する劇場。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐さんばそう【操三番叟】

歌舞伎舞踊。長唄。本名題「柳糸引御摂やなぎのいとひくやごひいき」。「初櫓豊歳三番叟はつやぐらたねまきさんばそう」の改作。篠田瑳助作詞。4世杵屋弥十郎ほか作曲。1853年(嘉永6)初演。三番叟を糸あやつり、翁と千歳せんざいをぜんまい人形で見せる舞踊(のち翁と千歳は5世尾上菊五郎が人間の所作に改める)。操三番。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐しばい【操芝居】‥ヰ

①操人形を使う芝居。人形劇。

②三味線を伴奏に浄瑠璃を語るのに合わせて、手遣いの人形をあやつる演劇。傀儡くぐつと浄瑠璃との結合によって江戸初期慶長の末頃に成立。あやつり。操狂言。

操芝居

あやかり

①(→)「あやかし」1に同じ。

②(→)「あやかし」3に同じ。〈日葡辞書〉

あやかり‐もの【肖り者】

その幸福にあやかりたいと思うほどのしあわせ者。また、ある幸福な人と同じような幸福を得た者。果報者。

あやか・る【肖る】

〔自五〕

①(ある物に触れ、または感じて)揺れ動く。変化する。拾遺和歌集雑恋「風早み峰の葛葉のともすれば―・りやすき人の心か」

②感化されて似る。物に感じてそれと同じようになる。特に、しあわせな人に似て自分も幸福を得る。狂言、財宝「こなたの御年にもまた御果報にも―・りたう存じて」。「長寿の祖父に―・りたい」

③(他動詞的に)まねをする。福富長者物語「乏少ぼくしょうが腹癖をやがて―・りつるにやと」

あや‐ぎぬ【綾絹】

綾織の白または無地染の絹。

あやぎり【綾切】

雅楽。高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの曲。四人舞。女面をつけて舞い、動きに女性的要素がある。元来は渤海楽の曲とされる。

あや‐ぎれ【紋切れ】

①発音・音声などが明瞭ではっきりしていること。歯切れの良いこと。好色一代女1「言葉の―せぬ事のみ多し」

②話の筋道が明確ではっきりしていること。

あや‐ぐ【綾語】

沖縄の宮古諸島に伝わる古謡の総称。長編の叙事的歌謡が多く、主として巫女が祭式の時歌う。創造神話・英雄譚のほか、短い物語もある。

あや‐くず【綾葛】

綾織の葛布くずふ。

あや‐けん【綾絹】

綾織の絹。好色一代男6「さる太夫は肌に―の巾着離さず」

あやこ‐まい【綾子舞】‥マヒ

新潟県柏崎市に伝わる民俗芸能。女性の小歌踊と男性の囃子舞・狂言とから成る。初期の歌舞伎のおもかげを残すとされる。

あや‐ゴロ【綾呉絽】

綾織のゴロフクレン。

あや・し【怪し】

〔形シク〕

⇒あやしい

あや‐じ【綾地】‥ヂ

綾織物の地合じあい。

あやし・い【怪しい】

〔形〕[文]あや・し(シク)

不思議なものに対して、心をひかれ、思わず感嘆の声を立てたい気持をいうのが原義。

①霊妙である。普通でなく、ひきつけられる。万葉集17「巌の神さび…幾世経にけむ立ちて居て見れども―・し」。「―・い魅力」

②常と異なる。めずらしい。伊勢物語「陸奥に行きたりけるに、―・しくおもしろき処多かり」

③いぶかしい。疑わしい。万葉集7「久方の雨には着ぬを―・しくも我が衣手は干る時無きか」。竹取物語「かぐや姫を養ひ奉ること二十余年になりぬ。かた時と宣ふに―・しくなり侍りぬ」。「挙動が―・い」

④あるべきでない。けしからぬ。源氏物語桐壺「ここかしこの道に―・しきわざをしつつ」

⑤(貴人・都人から見て、不思議な、あるべくもない姿をしている意)卑しい。身分が低い。粗末である。源氏物語明石「―・しき海人ども」。枕草子33「―・しからむ女」。大鏡道長「ことさらに―・しき姿を作りて下臈の中に遠く居させ」

⑥えたいが知れない。不気味である。「―・いうめき声」

⑦なにかいわくがありそうである。男女間に秘密の関係があるらしいの意にも使う。「あの二人は近頃―・い」

⑧あてにならない。悪い状態に向かいそうである。「あいつの語学力など―・いものだ」「―・い雲行き」

あやし‐ば・む【怪しばむ】

〔自四〕

怪しそうに見える。平家物語12「この辺に―・うだる旅人のとどまつたる所やある」

あやし‐び【怪し火】

①怪しい火。妖怪ようかいの火。

②火もと、また原因のわからない火事。不審火。

あやし・ぶ【怪しぶ】

〔他上二〕

「あやしむ」に同じ。源氏物語桐壺「相人驚きてあまたたびかたぶき―・ぶ」

あやし・む

〔他下二〕

痛め付ける。あやめる。本朝二十不孝「身を―・めけるぞ」

あやし・む【怪しむ】

〔他五〕

(下二段にも活用)怪しいと思う。疑わしく思う。不思議に思う。あやしぶ。三蔵法師伝永久点「師の能く達せることを怪アヤシム」。謡曲、安宅「関の者どもわれを―・め」。「警官に―・まれる」「不意の訪れを―・む」

あや・す

〔他五〕

幼児が機嫌をよくするように、なだめる。誹風柳多留7「寝かす子を―・して亭主叱られる」

あや・す【零す】

〔他四〕

こぼす。したたらす。流す。天草本平家物語「父の屍に血を―・さうもさすがぢや」

あや‐すぎ【綾杉】

①スギ、またサワラの一品種。新古今和歌集神祇「ちはやぶる香椎の宮の―は神のみそぎにたてるなりけり」

②杉の薄板を網代あじろに編んだもの。垣などに使用。

③<形を連ねた文様。三味線・腰鼓の胴裏、紗綾さや・綸子りんずなどに見られる。杉綾。

あや‐すげがさ【綾菅笠】

菅を斜めにうち違えて編んだ笠。謡曲、安宅「―にて顔を隠し」

あや‐ずり【綾摺】

(→)藍摺あいずり1に同じ。

あやせ【綾瀬】

神奈川県中部の市。畑作を主とする近郊農業地帯であったが、近年住宅団地・工業団地が進出し、都市化する。米軍厚木航空基地がある。人口8万2千。

あや‐だけ【綾竹】

①機はたの経糸たていとに挟んで、その乱れを防ぐ竹。文竹。あぜたけ。

②踊に用いる小道具、または楽器。色紙を巻いた竹の棒、またはその竹のなかに小豆を入れて振るもの。曲芸にも用いた。あやおりだけ。

③引窓の引縄を掛ける、横に渡した竹。

あや‐だすき【綾襷】

背中でX字形に交差するように結んだたすき。

あ‐やつ【彼奴】

〔代〕

第三者をののしっていう語。あのやつ。あいつ。

あや‐つき【綾槻】

もくめの美しい槻。

あやっ‐こ【綾子】

(×印のことで、魔除けのしるし)生まれた子を初めて宮参りさせるとき、額ひたいに鍋墨か紅かで魔除けとして「×」「犬」「大」などのしるしを書く風習。やすこ。

あやつり【操り】

①あやつること。また、その仕掛け。からくり。とりかへばや「はかなくひきわたす筆の―まで」。浮世物語「賽さいに―を仕出し、人を抜きて金銀を取る事」

②操芝居あやつりしばいの略。

③操人形あやつりにんぎょうの略。

⇒あやつり‐きょうげん【操狂言】

⇒あやつり‐ざ【操座】

⇒あやつり‐さんばそう【操三番叟】

⇒あやつり‐しばい【操芝居】

⇒あやつり‐じょうるり【操浄瑠璃】

⇒あやつり‐にんぎょう【操人形】

あやつり‐きょうげん【操狂言】‥キヤウ‥

①(→)操芝居2に同じ。

②操浄瑠璃を歌舞伎になおした狂言。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐ざ【操座】

操芝居を上演する劇場。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐さんばそう【操三番叟】

歌舞伎舞踊。長唄。本名題「柳糸引御摂やなぎのいとひくやごひいき」。「初櫓豊歳三番叟はつやぐらたねまきさんばそう」の改作。篠田瑳助作詞。4世杵屋弥十郎ほか作曲。1853年(嘉永6)初演。三番叟を糸あやつり、翁と千歳せんざいをぜんまい人形で見せる舞踊(のち翁と千歳は5世尾上菊五郎が人間の所作に改める)。操三番。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐しばい【操芝居】‥ヰ

①操人形を使う芝居。人形劇。

②三味線を伴奏に浄瑠璃を語るのに合わせて、手遣いの人形をあやつる演劇。傀儡くぐつと浄瑠璃との結合によって江戸初期慶長の末頃に成立。あやつり。操狂言。

操芝居

⇒あやつり【操り】

あやつり‐じょうるり【操浄瑠璃】‥ジヤウ‥

①(→)操芝居2に同じ。

②操芝居で語る浄瑠璃。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐にんぎょう【操人形】‥ギヤウ

①操芝居に用いる人形。手遣いと糸操りとがある。また、操芝居。

②(比喩的に)他人の意志のままに行動する人。「彼は会長の―にすぎない」

⇒あやつり【操り】

あやつ・る【操る】

〔他五〕

①うまくあつかう。平家物語4「玉笛をふいて自ら雅音を―・り給ふ」。「小舟を―・る」

②言葉を上手に使う。「英語を―・る」

③人形などに糸をつけ、物陰からそれを引いて動かす。「人形を―・る」

④転じて、裏面にいて思い通りに働かせる。日葡辞書「ヒトヲアヤツル」。「世論を―・る」

アヤトラ【āyatullāh アラビア】

(「神の徴しるし」の意)イスラムのシーア派法学者の称号。その中でも最高位の者が大アヤトラ(アヤトラ‐オズマー)。

あや‐とり【綾取り】

①輪にした糸を左右の手首や指にかけて、琴・鼓・川などの形を作ってあそぶ女児の遊戯。糸取り。糸掛。取りあげ。襷たすき取り。あぜ取り。守貞漫稿「江戸にて―、京坂にては糸取と云ふ」

②(→)綾織3に同じ。

あやとり‐の‐し【挑文師】

⇒あやのし

あや‐ど・る【綾取る】

〔他五〕

①巧みに扱う。あやつる。

②(文章などを)飾る。日葡辞書「ブンシャウヲアヤドル」

③(たすきなどを)十字に結ぶ。

あや‐な【文無】

アヤナシの語幹。古今和歌集恋「人めもる我かは―花すすき」

あや‐な・し【文無し】

〔形ク〕

(模様・筋目がないの意)

①筋道が立たない。理屈に合わない。古今和歌集春「春の夜の闇は―・し梅の花色こそ見えね香やはかくるる」

②無意味である。かいがない。源氏物語明石「―・きすさび事につけても」

あや‐な・す

〔他五〕

①あやつる。巧みに扱う。

②うるわしい模様をつくる。

あや‐に【奇に】

〔副〕

何とも不思議なまでに。むやみに。古事記下「―かしこし高光る日の御子」

あや‐にく【生憎】

①いらだたしく、憎らしく思われるさま。意地が悪いさま。山家集「あな―の花の心や」

②予期に反するさま。思うにまかせぬさま。また、あまりに程度が甚だしくて、かえって結果が悪くなるさま。大鏡時平「帝の御おきてきわめて―におはしませば」

③折わるいさま。間がわるいさま。あいにく。重之集「―なるや今朝の降る雪」

⇒あやにく‐ごころ【生憎心】

あやにく‐が・る【生憎がる】

〔自四〕

あまりにもひどいと思ってさからう。だだをこねる。大鏡道兼「この君舞をせさせたてまつらんとてならはせ給ふほども、―・り、すまひたまへど」

あやにく‐ごころ【生憎心】

憎む心。腹だたしい心。意地わるい心。源氏物語行幸「いとけしからぬ御―なりかし」

⇒あや‐にく【生憎】

あや‐にく・し【生憎し】

〔形ク〕

あいにくである。思うようにならない。宇津保物語楼上下「さも―・きめを見るかなと」

あやにく‐だ・つ【生憎だつ】

〔自四〕

人をいらだたせ、困らせるような態度をする。意地わるくふるまう。枕草子152「人の子の四つ五つなるは―・ちて」

あや‐にしき【綾錦】

綾と錦。美しい着物や紅葉の形容。

あや‐ぬの【文布】

(→)「しず(倭文)」に同じ。

あや‐の‐し【挑文師】

律令制で、織部司おりべのつかさに属し、錦・綾などの模様の織り方を教えた職。あやとりのし。

あやのつづみ【綾鼓】

能。庭掃きの老人が女御を思慕する。なぶられて綾で作った鼓を打たされるが鳴らぬので絶望して自殺し、怨霊となって女御を恨む。→恋重荷こいのおもに

あや‐はとり【漢織】

(アヤハタオリ(漢機織)の約)大和政権に仕えた渡来系の機織技術者。雄略朝に漢土から来たという。雄略紀「―・呉織くれはとり…を将いて」→呉織

あや‐ひがき【綾桧垣】

ヒノキの薄板や皮で、あじろに編んだ垣。夫木和歌抄31「―立てへだてたる」

あや‐ひと【漢人】

①古代の渡来系氏族。東漢直やまとのあやのあたいの祖阿知使主あちのおみに率いられて渡来したと称する。東漢氏の配下にあって、錦・綾の生産、武具・革具などの手工業を職とした。

②古代の中国系と称する渡来人の通称。

→漢氏あやうじ

あや‐ぶね【紋船・綾船】

戦国時代、琉球国から薩摩の島津氏に世子嗣立を慶賀するために派遣された使節船。船首に青雀黄竜を描くなど装飾してあるのでいう。近世、薩摩に服属以降は、楷船かいせんと称した。

あやぶ・む【危ぶむ】

[一]〔自五〕

①あやういと思う。気がかりに思う。懸念する。源氏物語浮舟「宇治橋の長き契りは朽ちせずを―・む方に心騒ぐな」。「事の成就を―・む」「合格が―・まれる」

②疑う。〈日葡辞書〉

[二]〔他下二〕

あやうくする。垂仁紀「社稷くにを―・めむとす」

あや‐ふや

どちらとも決定しないこと。あいまいなこと。どっちつかずで頼りないこと。誹風柳多留21「―な主とりをする黒い猫」。「―な話」「―に答える」

⇒あやふや‐にんぎょう【あやふや人形】

あやふや‐にんぎょう【あやふや人形】‥ギヤウ

江戸時代の玩具人形の一種。奇特頭巾きどくずきんをつけた女人形で、美醜いずれともつかないところからいう。

⇒あや‐ふや

あや‐ふり【綾振り】

①数個のお手玉を投げ上げて、片手または両手で受けることを繰り返して行う女児の遊戯。

②生糸を枠に巻き取る時、糸を綾状に交差させること。糸のくずれを防ぐと同時に巻直しを容易にする。絡文。

あやべ【綾部】

京都府福知山盆地東端の市。もと九鬼氏2万石の城下町。大本教の本拠があった。人口3万8千。

あやほか‐ど【危ほかど】

(「あやふけど」にあたる上代東国方言)あやういけれども。万葉集14「崩岸あずの上に駒をつなぎて―」

あや‐まき【綾巻】

砧きぬたで布を打つ時、その布を巻きつける棒。

あやまち【過ち】

①失敗。しくじり。過失。万葉集15「家人の斎いわひ待たねか正身ただみかも―しけむ」。「―をくりかえす」「ふとした―から事故を起こす」

②男女の間に不義の関係が結ばれること。源氏物語帚木「すきたわめらむ女には心おかせ給へ。―して、見む人のかたくななる名をも立てつべきものなり」。「若いころの―」

③けが。平家物語4「近う寄つて―すな」

⇒あやまち‐りょう【過料】

⇒過ちを改めざる、これを過ちという

⇒過ちを文る

⇒過ちを観て斯に仁を知る

⇒あやつり【操り】

あやつり‐じょうるり【操浄瑠璃】‥ジヤウ‥

①(→)操芝居2に同じ。

②操芝居で語る浄瑠璃。

⇒あやつり【操り】

あやつり‐にんぎょう【操人形】‥ギヤウ

①操芝居に用いる人形。手遣いと糸操りとがある。また、操芝居。

②(比喩的に)他人の意志のままに行動する人。「彼は会長の―にすぎない」

⇒あやつり【操り】

あやつ・る【操る】

〔他五〕

①うまくあつかう。平家物語4「玉笛をふいて自ら雅音を―・り給ふ」。「小舟を―・る」

②言葉を上手に使う。「英語を―・る」

③人形などに糸をつけ、物陰からそれを引いて動かす。「人形を―・る」

④転じて、裏面にいて思い通りに働かせる。日葡辞書「ヒトヲアヤツル」。「世論を―・る」

アヤトラ【āyatullāh アラビア】

(「神の徴しるし」の意)イスラムのシーア派法学者の称号。その中でも最高位の者が大アヤトラ(アヤトラ‐オズマー)。

あや‐とり【綾取り】

①輪にした糸を左右の手首や指にかけて、琴・鼓・川などの形を作ってあそぶ女児の遊戯。糸取り。糸掛。取りあげ。襷たすき取り。あぜ取り。守貞漫稿「江戸にて―、京坂にては糸取と云ふ」

②(→)綾織3に同じ。

あやとり‐の‐し【挑文師】

⇒あやのし

あや‐ど・る【綾取る】

〔他五〕

①巧みに扱う。あやつる。

②(文章などを)飾る。日葡辞書「ブンシャウヲアヤドル」

③(たすきなどを)十字に結ぶ。

あや‐な【文無】

アヤナシの語幹。古今和歌集恋「人めもる我かは―花すすき」

あや‐な・し【文無し】

〔形ク〕

(模様・筋目がないの意)

①筋道が立たない。理屈に合わない。古今和歌集春「春の夜の闇は―・し梅の花色こそ見えね香やはかくるる」

②無意味である。かいがない。源氏物語明石「―・きすさび事につけても」

あや‐な・す

〔他五〕

①あやつる。巧みに扱う。

②うるわしい模様をつくる。

あや‐に【奇に】

〔副〕

何とも不思議なまでに。むやみに。古事記下「―かしこし高光る日の御子」

あや‐にく【生憎】

①いらだたしく、憎らしく思われるさま。意地が悪いさま。山家集「あな―の花の心や」

②予期に反するさま。思うにまかせぬさま。また、あまりに程度が甚だしくて、かえって結果が悪くなるさま。大鏡時平「帝の御おきてきわめて―におはしませば」

③折わるいさま。間がわるいさま。あいにく。重之集「―なるや今朝の降る雪」

⇒あやにく‐ごころ【生憎心】

あやにく‐が・る【生憎がる】

〔自四〕

あまりにもひどいと思ってさからう。だだをこねる。大鏡道兼「この君舞をせさせたてまつらんとてならはせ給ふほども、―・り、すまひたまへど」

あやにく‐ごころ【生憎心】

憎む心。腹だたしい心。意地わるい心。源氏物語行幸「いとけしからぬ御―なりかし」

⇒あや‐にく【生憎】

あや‐にく・し【生憎し】

〔形ク〕

あいにくである。思うようにならない。宇津保物語楼上下「さも―・きめを見るかなと」

あやにく‐だ・つ【生憎だつ】

〔自四〕

人をいらだたせ、困らせるような態度をする。意地わるくふるまう。枕草子152「人の子の四つ五つなるは―・ちて」

あや‐にしき【綾錦】

綾と錦。美しい着物や紅葉の形容。

あや‐ぬの【文布】

(→)「しず(倭文)」に同じ。

あや‐の‐し【挑文師】

律令制で、織部司おりべのつかさに属し、錦・綾などの模様の織り方を教えた職。あやとりのし。

あやのつづみ【綾鼓】

能。庭掃きの老人が女御を思慕する。なぶられて綾で作った鼓を打たされるが鳴らぬので絶望して自殺し、怨霊となって女御を恨む。→恋重荷こいのおもに

あや‐はとり【漢織】

(アヤハタオリ(漢機織)の約)大和政権に仕えた渡来系の機織技術者。雄略朝に漢土から来たという。雄略紀「―・呉織くれはとり…を将いて」→呉織

あや‐ひがき【綾桧垣】

ヒノキの薄板や皮で、あじろに編んだ垣。夫木和歌抄31「―立てへだてたる」

あや‐ひと【漢人】

①古代の渡来系氏族。東漢直やまとのあやのあたいの祖阿知使主あちのおみに率いられて渡来したと称する。東漢氏の配下にあって、錦・綾の生産、武具・革具などの手工業を職とした。

②古代の中国系と称する渡来人の通称。

→漢氏あやうじ

あや‐ぶね【紋船・綾船】

戦国時代、琉球国から薩摩の島津氏に世子嗣立を慶賀するために派遣された使節船。船首に青雀黄竜を描くなど装飾してあるのでいう。近世、薩摩に服属以降は、楷船かいせんと称した。

あやぶ・む【危ぶむ】

[一]〔自五〕

①あやういと思う。気がかりに思う。懸念する。源氏物語浮舟「宇治橋の長き契りは朽ちせずを―・む方に心騒ぐな」。「事の成就を―・む」「合格が―・まれる」

②疑う。〈日葡辞書〉

[二]〔他下二〕

あやうくする。垂仁紀「社稷くにを―・めむとす」

あや‐ふや

どちらとも決定しないこと。あいまいなこと。どっちつかずで頼りないこと。誹風柳多留21「―な主とりをする黒い猫」。「―な話」「―に答える」

⇒あやふや‐にんぎょう【あやふや人形】

あやふや‐にんぎょう【あやふや人形】‥ギヤウ

江戸時代の玩具人形の一種。奇特頭巾きどくずきんをつけた女人形で、美醜いずれともつかないところからいう。

⇒あや‐ふや

あや‐ふり【綾振り】

①数個のお手玉を投げ上げて、片手または両手で受けることを繰り返して行う女児の遊戯。

②生糸を枠に巻き取る時、糸を綾状に交差させること。糸のくずれを防ぐと同時に巻直しを容易にする。絡文。

あやべ【綾部】

京都府福知山盆地東端の市。もと九鬼氏2万石の城下町。大本教の本拠があった。人口3万8千。

あやほか‐ど【危ほかど】

(「あやふけど」にあたる上代東国方言)あやういけれども。万葉集14「崩岸あずの上に駒をつなぎて―」

あや‐まき【綾巻】

砧きぬたで布を打つ時、その布を巻きつける棒。

あやまち【過ち】

①失敗。しくじり。過失。万葉集15「家人の斎いわひ待たねか正身ただみかも―しけむ」。「―をくりかえす」「ふとした―から事故を起こす」

②男女の間に不義の関係が結ばれること。源氏物語帚木「すきたわめらむ女には心おかせ給へ。―して、見む人のかたくななる名をも立てつべきものなり」。「若いころの―」

③けが。平家物語4「近う寄つて―すな」

⇒あやまち‐りょう【過料】

⇒過ちを改めざる、これを過ちという

⇒過ちを文る

⇒過ちを観て斯に仁を知る

広辞苑 ページ 620 での【○飴をしゃぶらせる】単語。