複数辞典一括検索+![]()

![]()

○乞う御期待こうごきたい🔗⭐🔉

○乞う御期待こうごきたい

映画・催し物・テレビ番組などを予告する際に、楽しみに待っていてほしいという意味で宣伝に使う語。

⇒こ・う【乞う・請う】

こう‐こく【公告】

①広く世の中に告げ知らせること。

②国家または公共団体が文書によって一般公衆に告知すること。「競売日が―される」

③〔法〕会社が、官報、定款に定めた日刊新聞紙、電子公告のいずれかの方法で、自社の情報を株主や債権者などに直接伝達すること。

こう‐こく【公国】

(dukedom)公(duke)の称号をもつ君主が統治する国。現在はモナコ公国など。→侯国

こう‐こく【広告】クワウ‥

(advertisementの訳語として明治5年頃新たに造られた語)広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や興行物などについて、多くの人に知られるようにすること。また、その文書・放送など。「―を出す」「開店を―する」

⇒こうこく‐だいりぎょう【広告代理業】

⇒こうこく‐とう【広告塔】

⇒こうこく‐ばいたい【広告媒体】

⇒こうこく‐や【広告屋】

こう‐こく【抗告】カウ‥

①下級裁判所の決定・命令に対して、当事者または第三者が上級裁判所に起こす不服申立て。

②行政官庁の命令処分に対して、上級官庁に不服の申出をなすこと。

⇒こうこく‐さいばんしょ【抗告裁判所】

⇒こうこく‐しん【抗告審】

⇒こうこく‐そしょう【抗告訴訟】

こう‐こく【侯国】

①(marquisate)中世や近世のヨーロッパで、侯(marquis)の称号をもつ君主が統治する国。→公国。

②中国で漢代、王侯を封じた領地。

こう‐こく【皇国】クワウ‥

天皇の統治する国の意。すめらみくに。

⇒こうこく‐しかん【皇国史観】

こう‐こく【康国】カウ‥

中国南北朝および隋・唐の史書に見える西域の一国。今のサマルカンド地方。

こう‐こく【興国】

①国勢をふるいおこすこと。

②国勢の盛んな国。

こうこく【興国】

南北朝時代の南朝、後村上天皇朝の年号。延元5年4月28日(1340年5月25日)改元、興国7年12月8日(1347年1月20日)正平に改元。

こう‐こく【鴻鵠】

鴻おおとりと鵠くぐい。大きな鳥をいう。転じて、大人物。

⇒こうこく‐の‐こころざし【鴻鵠の志】

こう‐こく【闔国】カフ‥

(「闔」は、すべての意)全国。挙国。国じゅう。

ごう‐こく【号哭】ガウ‥

大声で泣き叫ぶこと。

ごう‐こく【合刻】ガフ‥

異なった2種以上の書籍を1冊にまとめて刊行すること。また、その本。がっこく。合刻本。

こうこく‐さいばんしょ【抗告裁判所】カウ‥

抗告の当否を審理する裁判所。

⇒こう‐こく【抗告】

こうこく‐しかん【皇国史観】クワウ‥クワン

国家神道に基づき、日本歴史を万世一系の現人神あらひとがみである天皇が永遠に君臨する万邦無比の神国の歴史として描く歴史観。近世の国学などを基礎にして、十五年戦争期に正統的歴史観として支配的地位を占め、国民の統合・動員に大きな役割を演じた。

⇒こう‐こく【皇国】

こうこく‐しん【抗告審】カウ‥

抗告裁判所の行う審理。

⇒こう‐こく【抗告】

こうこく‐そしょう【抗告訴訟】カウ‥

行政庁の処分または裁決の取消しを求めるなど、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟。

⇒こう‐こく【抗告】

こうこく‐だいりぎょう【広告代理業】クワウ‥ゲフ

新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネットなどへの広告掲載・放送の仲介、市場調査、広告企画の立案・制作などをする企業。

⇒こう‐こく【広告】

こうこく‐とう【広告塔】クワウ‥タフ

①広告のための塔状の建造物。

②比喩的に、所属する団体の存在・主張を世間に売りこむ役割の人。

⇒こう‐こく【広告】

こうこく‐の‐こころざし【鴻鵠の志】

[史記陳渉世家]大人物の遠大な志。→燕雀えんじゃく安んぞ鴻鵠の志を知らんや(「燕雀」成句)

⇒こう‐こく【鴻鵠】

こうこく‐ばいたい【広告媒体】クワウ‥

広告内容を消費者に伝達するための媒介物。新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネットなど。

⇒こう‐こく【広告】

こうこく‐や【広告屋】クワウ‥

①雇われて広告にあるく人。

②広告の請負をする職業。

③自分を吹聴してあるく人。

⇒こう‐こく【広告】

こうご‐けいさん【交互計算】カウ‥

取引において、債権・債務の発生のたびごとに決済せず、一定期ごとに総額につき、相殺をしてその残額の支払をなすべき契約。普通、その期間は3カ月・6カ月・1カ年。

⇒こう‐ご【交互】

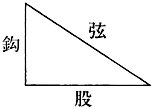

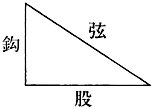

こう‐こ‐げん【鈎股弦・勾股弦】

和算で直角三角形の3辺。直角に隣る短い辺を鈎、長い辺を股、斜辺を弦という。これから直角三角形を鈎股形といった。

鈎股弦

⇒こうこげん‐の‐ていり【鈎股弦の定理】

こうこげん‐の‐ていり【鈎股弦の定理】

(→)「ピタゴラスの定理」に同じ。鈎三股四弦五。

⇒こう‐こ‐げん【鈎股弦・勾股弦】

こう‐こじ【高巾子】カウ‥

(カウコンジのンを表記しなかった形)巾子こじを高くして白い綿で包んだ冠。踏歌とうかの際、六位の舞人がかぶった。源氏物語初音「―の世ばなれたるさま」

こうご‐し【口語詩】

明治・大正時代における日常の口語を詩語とする詩の一体。1890年(明治23)山田美妙に起こり、のち自然主義文学に刺激されて流行。

⇒こう‐ご【口語】

こうこ‐ししゃ【江湖詩社】カウ‥

漢詩結社の一つ。天明(1781〜1789)年間、市河寛斎が江戸で開いた。柏木如亭・大窪詩仏・菊池五山らの詩人を擁して、江戸の漢詩を清新性霊の詩へと転換させた。江湖社。

⇒こう‐こ【江湖】

こうご‐じんもん【交互尋問】カウ‥

訴訟手続において、証人などに向かって、まずその取調べを請求した当事者が尋問(主尋問)し、次に相手方の当事者が尋問(反対尋問)し、このように代わる代わる再主尋問・再反対尋問とこれを繰り返す尋問の方式。

⇒こう‐ご【交互】

こうご‐たい【口語体】

口語2を基として綴った文体。↔文語体。

⇒こう‐ご【口語】

こう‐こつ【恍惚】クワウ‥

①物事に心を奪われて、うっとりとするさま。「―として聞き惚れる」

②ぼんやりしてはっきりしないさま。老人などの衰弱した精神状態にいう。

こう‐こつ【硬骨】カウ‥

①硬骨魚類以上の脊椎動物の内骨格を構成する個々の要素。いわゆる骨。↔軟骨。

②意志がかたく、権勢などに屈しないこと。「―の士」

⇒こうこつ‐かん【硬骨漢】

⇒こうこつ‐ぎょるい【硬骨魚類】

こうこつ‐かん【硬骨漢】カウ‥

意志が強く権力・金力などに屈しない男子。みだりに自己の主義を曲げない男。

⇒こう‐こつ【硬骨】

こうこつ‐ぎょるい【硬骨魚類】カウ‥

脊椎動物の一綱。骨格が主として硬骨から成る魚類。魚類の大部分を占める。↔軟骨魚類

⇒こう‐こつ【硬骨】

こうこつ‐もじ【甲骨文字】カフ‥

亀甲・獣骨などに刻まれた中国最古の体系的文字。占卜の記録を刻したもので、殷代に多く、西周前半にもある。中国河南省の殷墟から多数発見。殷墟文字。甲骨文。

甲骨文字

⇒こうこげん‐の‐ていり【鈎股弦の定理】

こうこげん‐の‐ていり【鈎股弦の定理】

(→)「ピタゴラスの定理」に同じ。鈎三股四弦五。

⇒こう‐こ‐げん【鈎股弦・勾股弦】

こう‐こじ【高巾子】カウ‥

(カウコンジのンを表記しなかった形)巾子こじを高くして白い綿で包んだ冠。踏歌とうかの際、六位の舞人がかぶった。源氏物語初音「―の世ばなれたるさま」

こうご‐し【口語詩】

明治・大正時代における日常の口語を詩語とする詩の一体。1890年(明治23)山田美妙に起こり、のち自然主義文学に刺激されて流行。

⇒こう‐ご【口語】

こうこ‐ししゃ【江湖詩社】カウ‥

漢詩結社の一つ。天明(1781〜1789)年間、市河寛斎が江戸で開いた。柏木如亭・大窪詩仏・菊池五山らの詩人を擁して、江戸の漢詩を清新性霊の詩へと転換させた。江湖社。

⇒こう‐こ【江湖】

こうご‐じんもん【交互尋問】カウ‥

訴訟手続において、証人などに向かって、まずその取調べを請求した当事者が尋問(主尋問)し、次に相手方の当事者が尋問(反対尋問)し、このように代わる代わる再主尋問・再反対尋問とこれを繰り返す尋問の方式。

⇒こう‐ご【交互】

こうご‐たい【口語体】

口語2を基として綴った文体。↔文語体。

⇒こう‐ご【口語】

こう‐こつ【恍惚】クワウ‥

①物事に心を奪われて、うっとりとするさま。「―として聞き惚れる」

②ぼんやりしてはっきりしないさま。老人などの衰弱した精神状態にいう。

こう‐こつ【硬骨】カウ‥

①硬骨魚類以上の脊椎動物の内骨格を構成する個々の要素。いわゆる骨。↔軟骨。

②意志がかたく、権勢などに屈しないこと。「―の士」

⇒こうこつ‐かん【硬骨漢】

⇒こうこつ‐ぎょるい【硬骨魚類】

こうこつ‐かん【硬骨漢】カウ‥

意志が強く権力・金力などに屈しない男子。みだりに自己の主義を曲げない男。

⇒こう‐こつ【硬骨】

こうこつ‐ぎょるい【硬骨魚類】カウ‥

脊椎動物の一綱。骨格が主として硬骨から成る魚類。魚類の大部分を占める。↔軟骨魚類

⇒こう‐こつ【硬骨】

こうこつ‐もじ【甲骨文字】カフ‥

亀甲・獣骨などに刻まれた中国最古の体系的文字。占卜の記録を刻したもので、殷代に多く、西周前半にもある。中国河南省の殷墟から多数発見。殷墟文字。甲骨文。

甲骨文字

こうご‐ねんじゃく【庚午年籍】カウ‥

天智天皇9年(670)庚午の年に造られた戸籍。全国的な戸籍としては日本最初であり、その後氏姓を照合する台帳として永く保存された。

⇒こう‐ご【庚午】

こうご‐のうみん‐せんそう【甲午農民戦争】カフ‥サウ

1894年(甲午の年)、朝鮮南部を中心に全土に起こった農民戦争。東学の信徒を主体とし、反侵略・反封建の性格を持った。日清両国がその鎮圧を名目として出兵し、日清戦争を誘発。東学党の乱。

⇒こう‐ご【甲午】

こうこ‐の‐うれえ【後顧の憂え】‥ウレヘ

立ち去ったあとの心配。残された者への気づかい。「―なく旅立つ」

⇒こう‐こ【後顧】

こうご‐ぶん【口語文】

口語体の文章。言文一致の文。↔文語文。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐ぶんぽう【口語文法】‥パフ

口語の文法。口語法。↔文語文法。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐ほう【口語法】‥ハフ

口語文法。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐やく【口語訳】

文語文を口語にうつすこと。また、口語に訳した文章。現代語訳。

⇒こう‐ご【口語】

こう‐こん【後昆】

後世の人。子孫。平家物語3「―の恥に及ぶべくんば」

こう‐こん【後根】

「前根ぜんこん」参照。

こう‐こん【黄昏】クワウ‥

夕暮。たそがれ。

ごう‐コン【合コン】ガフ‥

(「合同コンパ」の略)付き合う相手を探すために、男女それぞれのグループが合同で開くコンパ。

こうごん‐じ【広厳寺】クワウ‥

神戸市中央区にある臨済宗の寺。後醍醐天皇の創立とも伝える。開山は元僧の明極楚俊みんきそしゅん。1336年(延元1)楠木正成ら一族自刃の所という。俗称、楠寺くすのきでら。

こう‐こんでん【公墾田】

墾田の一種。律令時代、食料・賃金を支給し、農民を徴用して開墾させた官有田。

こうごん‐てんのう【光厳天皇】クワウ‥ワウ

鎌倉末期の天皇。後伏見天皇の皇子。名は量仁かずひと。元弘の乱で後醍醐天皇の笠置落ち後、鎌倉幕府の申入れをうけ、後伏見上皇の院宣により践祚。建武新政で廃されたが、1336年(建武3)足利尊氏の奏請で弟の光明天皇を即位させ、院政を開始。のち出家。(在位1331〜1333)(1313〜1364)→天皇(表)

こう‐さ【公差】

①貨幣の実質の品位・量目と法定の品位・量目との差。

②度量衡器の一定の標準と実物との間における差異を法律で認許した範囲。

③〔数〕等差数列の相隣る各項の差。

④機械加工で、工作物の許しうる最大寸法と最小寸法との差。許し代しろ。

こう‐さ【巧詐】カウ‥

たくみにあざむくこと。たくらみ。

⇒巧詐は拙誠に如かず

こう‐さ【交叉・交差】カウ‥

①たがいちがいに組み合わせること。線状のものが十文字に交わること。「道路が―する」「立体―」

②〔生〕(crossing-over)細胞の減数分裂の際にキアズマが形成され、そこで切断された相同染色体の間の再結合によって部分交換が行われ、その結果、遺伝子組換えがおこること。乗換え。→組換え。

⇒こうさいとこ‐こん【交叉いとこ婚】

⇒こうさ‐ヴォールト【交差ヴォールト・交叉ヴォールト】

⇒こうさ‐がいねん【交叉概念】

⇒こうさ‐てん【交叉点・交差点】

⇒こうさ‐ほうい‐ほう【交叉方位法】

こう‐さ【光差】クワウ‥

〔天〕ある現象が起こった時刻と観測した時刻との差。光が観測者にまで達するのに要する時間に等しい。特に光が1天文単位を進むのに要する時間499.004782秒をさすこともある。

こう‐さ【考査】カウ‥

①考えしらべること。「人物―」

②学校(主に中学校・高等学校)で生徒の平素の学業成績をしらべること。試験。テスト。「期末―」

こう‐さ【黄砂・黄沙】クワウ‥

①中国大陸北西部で黄色の砂塵が天空をおおい、下降する現象。3〜5月頃に多い。日本にまで及ぶこともある。霾ばい。〈[季]春〉

②(→)黄土おうどに同じ。

③砂漠。

こう‐さ【較差】カウ‥

⇒かくさ

こう‐さ【膠沙】カウ‥

船舶が砂地・浅瀬などに乗り上げること。座礁。

こう‐ざ【口座】

①簿記で、資産・負債・資本の増減および収益・費用の発生などを勘定科目別に記録・計算する区分。勘定口座。

②金融機関で、預貯金の受払いおよび残高を加入者ごとに記入・計算する区分。預金口座・振替口座など。「―を開く」「―番号」

⇒こうざ‐ふりかえ【口座振替】

こう‐ざ【広座】クワウ‥

①広い座席。

②多数の人が並びすわっている座席。

こう‐ざ【後座】

銃砲発射の際、火薬ガス圧の作用が、弾丸を腔内から発射すると同時に、銃砲身を後ろへ退かせること。

⇒こうざ‐ほう【後座砲】

こう‐ざ【高座】カウ‥

①寺院で、説法・論議などをする僧がすわるために、一段高く設けた席。また、その説法など。今昔物語集11「講師として、―にのぼりて法を説く」

②転じて、寄席よせで、芸を演ずる席。

③高い位置の席。上座。上席。

こう‐ざ【講座】カウ‥

①講義をする場所。講師のすわる席。

②㋐(chair)大学で、独立の専門領域の研究・教育のために設けるもので、学部・学科を構成する単位。教授・准教授・助教等がおかれる。

㋑2㋐に模して行う講習会の称。

③大学の講座になぞらえて、ある学科の体系的知識を与えうるように編集した出版物や放送番組。「―日本文学」

⇒こうざ‐せい【講座制】

⇒こうざ‐は【講座派】

ごう‐ざ【合座】ガフ‥

一つの神社に二柱以上の神の鎮座すること。

こう‐さい【口才】

(コウザイとも)弁舌の巧みなこと。話しぶりのうまいこと。

こう‐さい【公裁】

おおやけのさばき。裁判。

こう‐さい【公債】

国または地方公共団体が、歳出の財源を得るために金銭を借り入れることによって負う債務。また、その証書。国の債務を国債といい、地方公共団体の債務を地方債という。

⇒こうさい‐かりかえ【公債借換え】

⇒こうさい‐しょうしょ【公債証書】

こう‐さい【交際】カウ‥

つきあい。まじわり。「―を申し込む」

⇒こうさい‐か【交際家】

⇒こうさい‐ひ【交際費】

こう‐さい【光彩】クワウ‥

きらきらと輝く光。美しい輝き。比喩的に、きわだってすぐれていること。「―を放つ」

⇒こうさい‐りくり【光彩陸離】

こう‐さい【宏才】クワウ‥

(コウザイとも)大きな才知。また、大きな才知をそなえた人。

こうさい【幸西】カウ‥

鎌倉前期の浄土僧。成覚房と号。法然の門下。念仏弾圧による阿波・壱岐への流罪ののち関東で布教し、一念義を説く。(1163〜1247)

こう‐さい【後妻】

⇒ごさい。徳冨蘆花、不如帰「武男が為めに早く―を迎ふるの」

こう‐さい【荒歳】クワウ‥

飢饉ききんの年。凶年。

こう‐さい【虹彩】

眼球の角膜と水晶体との間にあり、中央に瞳孔をもつ円盤状の薄膜。瞳孔を囲む部分にある括約筋と放射状にならぶ筋肉とによって瞳孔の開閉を行い、眼球内に入る光の量を調節する。虹彩は色素を有し(日本人は茶褐色)、ふつう眼の色といわれるものはこれによる。→眼球(図)。

⇒こうさい‐えん【虹彩炎】

こう‐さい【香菜】カウ‥

(→)コエンドロに同じ。

こう‐さい【高才】カウ‥

(コウザイとも)すぐれた才能。すぐれた人物。

こう‐さい【高裁】カウ‥

高等裁判所の略称。

こう‐さい【鉱滓】クワウ‥

(コウシの慣用読み)(→)スラグに同じ。

こう‐ざい【公罪】

律令制で、公務上の犯罪。↔私罪

こう‐ざい【功罪】

てがらと罪。功過。

⇒功罪相償う

⇒功罪半す

こう‐ざい【劫材】コフ‥

囲碁の劫争いで、劫立てにふさわしい箇所。劫種こうだね。→劫3

こう‐ざい【杭材】カウ‥

くいに用いる材料。木材・鉄・コンクリートの柱状のもの。

こう‐ざい【硬材】カウ‥

広葉樹の材。木材工芸でいう語。

こう‐ざい【絞罪】カウ‥

①首をしめて殺す刑。絞首刑。

②絞首の刑に当たる犯罪。

こう‐ざい【構材】

小屋組を形づくる個々の材。トラス部材。

こう‐ざい【膠剤】カウ‥

ゼラチンを加えた糊剤。被膜を作って皮膚に固着させるために用いた。

こう‐ざい【鋼材】カウ‥

鋼鉄を機械や建築の材料として加工したもの。

ごう‐さい【噛砕】ガウ‥

かみくだくこと。

ごう‐ざい【合材】ガフ‥

①合成樹脂などでできた、木材の代りとする材料。合成木材。

②木の薄板や砕片を接着して製した材料。

ごう‐ざい【合剤】ガフ‥

1種または2種以上の薬物を水に溶解または混和した液体薬物。水剤。水薬。

こうご‐ねんじゃく【庚午年籍】カウ‥

天智天皇9年(670)庚午の年に造られた戸籍。全国的な戸籍としては日本最初であり、その後氏姓を照合する台帳として永く保存された。

⇒こう‐ご【庚午】

こうご‐のうみん‐せんそう【甲午農民戦争】カフ‥サウ

1894年(甲午の年)、朝鮮南部を中心に全土に起こった農民戦争。東学の信徒を主体とし、反侵略・反封建の性格を持った。日清両国がその鎮圧を名目として出兵し、日清戦争を誘発。東学党の乱。

⇒こう‐ご【甲午】

こうこ‐の‐うれえ【後顧の憂え】‥ウレヘ

立ち去ったあとの心配。残された者への気づかい。「―なく旅立つ」

⇒こう‐こ【後顧】

こうご‐ぶん【口語文】

口語体の文章。言文一致の文。↔文語文。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐ぶんぽう【口語文法】‥パフ

口語の文法。口語法。↔文語文法。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐ほう【口語法】‥ハフ

口語文法。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐やく【口語訳】

文語文を口語にうつすこと。また、口語に訳した文章。現代語訳。

⇒こう‐ご【口語】

こう‐こん【後昆】

後世の人。子孫。平家物語3「―の恥に及ぶべくんば」

こう‐こん【後根】

「前根ぜんこん」参照。

こう‐こん【黄昏】クワウ‥

夕暮。たそがれ。

ごう‐コン【合コン】ガフ‥

(「合同コンパ」の略)付き合う相手を探すために、男女それぞれのグループが合同で開くコンパ。

こうごん‐じ【広厳寺】クワウ‥

神戸市中央区にある臨済宗の寺。後醍醐天皇の創立とも伝える。開山は元僧の明極楚俊みんきそしゅん。1336年(延元1)楠木正成ら一族自刃の所という。俗称、楠寺くすのきでら。

こう‐こんでん【公墾田】

墾田の一種。律令時代、食料・賃金を支給し、農民を徴用して開墾させた官有田。

こうごん‐てんのう【光厳天皇】クワウ‥ワウ

鎌倉末期の天皇。後伏見天皇の皇子。名は量仁かずひと。元弘の乱で後醍醐天皇の笠置落ち後、鎌倉幕府の申入れをうけ、後伏見上皇の院宣により践祚。建武新政で廃されたが、1336年(建武3)足利尊氏の奏請で弟の光明天皇を即位させ、院政を開始。のち出家。(在位1331〜1333)(1313〜1364)→天皇(表)

こう‐さ【公差】

①貨幣の実質の品位・量目と法定の品位・量目との差。

②度量衡器の一定の標準と実物との間における差異を法律で認許した範囲。

③〔数〕等差数列の相隣る各項の差。

④機械加工で、工作物の許しうる最大寸法と最小寸法との差。許し代しろ。

こう‐さ【巧詐】カウ‥

たくみにあざむくこと。たくらみ。

⇒巧詐は拙誠に如かず

こう‐さ【交叉・交差】カウ‥

①たがいちがいに組み合わせること。線状のものが十文字に交わること。「道路が―する」「立体―」

②〔生〕(crossing-over)細胞の減数分裂の際にキアズマが形成され、そこで切断された相同染色体の間の再結合によって部分交換が行われ、その結果、遺伝子組換えがおこること。乗換え。→組換え。

⇒こうさいとこ‐こん【交叉いとこ婚】

⇒こうさ‐ヴォールト【交差ヴォールト・交叉ヴォールト】

⇒こうさ‐がいねん【交叉概念】

⇒こうさ‐てん【交叉点・交差点】

⇒こうさ‐ほうい‐ほう【交叉方位法】

こう‐さ【光差】クワウ‥

〔天〕ある現象が起こった時刻と観測した時刻との差。光が観測者にまで達するのに要する時間に等しい。特に光が1天文単位を進むのに要する時間499.004782秒をさすこともある。

こう‐さ【考査】カウ‥

①考えしらべること。「人物―」

②学校(主に中学校・高等学校)で生徒の平素の学業成績をしらべること。試験。テスト。「期末―」

こう‐さ【黄砂・黄沙】クワウ‥

①中国大陸北西部で黄色の砂塵が天空をおおい、下降する現象。3〜5月頃に多い。日本にまで及ぶこともある。霾ばい。〈[季]春〉

②(→)黄土おうどに同じ。

③砂漠。

こう‐さ【較差】カウ‥

⇒かくさ

こう‐さ【膠沙】カウ‥

船舶が砂地・浅瀬などに乗り上げること。座礁。

こう‐ざ【口座】

①簿記で、資産・負債・資本の増減および収益・費用の発生などを勘定科目別に記録・計算する区分。勘定口座。

②金融機関で、預貯金の受払いおよび残高を加入者ごとに記入・計算する区分。預金口座・振替口座など。「―を開く」「―番号」

⇒こうざ‐ふりかえ【口座振替】

こう‐ざ【広座】クワウ‥

①広い座席。

②多数の人が並びすわっている座席。

こう‐ざ【後座】

銃砲発射の際、火薬ガス圧の作用が、弾丸を腔内から発射すると同時に、銃砲身を後ろへ退かせること。

⇒こうざ‐ほう【後座砲】

こう‐ざ【高座】カウ‥

①寺院で、説法・論議などをする僧がすわるために、一段高く設けた席。また、その説法など。今昔物語集11「講師として、―にのぼりて法を説く」

②転じて、寄席よせで、芸を演ずる席。

③高い位置の席。上座。上席。

こう‐ざ【講座】カウ‥

①講義をする場所。講師のすわる席。

②㋐(chair)大学で、独立の専門領域の研究・教育のために設けるもので、学部・学科を構成する単位。教授・准教授・助教等がおかれる。

㋑2㋐に模して行う講習会の称。

③大学の講座になぞらえて、ある学科の体系的知識を与えうるように編集した出版物や放送番組。「―日本文学」

⇒こうざ‐せい【講座制】

⇒こうざ‐は【講座派】

ごう‐ざ【合座】ガフ‥

一つの神社に二柱以上の神の鎮座すること。

こう‐さい【口才】

(コウザイとも)弁舌の巧みなこと。話しぶりのうまいこと。

こう‐さい【公裁】

おおやけのさばき。裁判。

こう‐さい【公債】

国または地方公共団体が、歳出の財源を得るために金銭を借り入れることによって負う債務。また、その証書。国の債務を国債といい、地方公共団体の債務を地方債という。

⇒こうさい‐かりかえ【公債借換え】

⇒こうさい‐しょうしょ【公債証書】

こう‐さい【交際】カウ‥

つきあい。まじわり。「―を申し込む」

⇒こうさい‐か【交際家】

⇒こうさい‐ひ【交際費】

こう‐さい【光彩】クワウ‥

きらきらと輝く光。美しい輝き。比喩的に、きわだってすぐれていること。「―を放つ」

⇒こうさい‐りくり【光彩陸離】

こう‐さい【宏才】クワウ‥

(コウザイとも)大きな才知。また、大きな才知をそなえた人。

こうさい【幸西】カウ‥

鎌倉前期の浄土僧。成覚房と号。法然の門下。念仏弾圧による阿波・壱岐への流罪ののち関東で布教し、一念義を説く。(1163〜1247)

こう‐さい【後妻】

⇒ごさい。徳冨蘆花、不如帰「武男が為めに早く―を迎ふるの」

こう‐さい【荒歳】クワウ‥

飢饉ききんの年。凶年。

こう‐さい【虹彩】

眼球の角膜と水晶体との間にあり、中央に瞳孔をもつ円盤状の薄膜。瞳孔を囲む部分にある括約筋と放射状にならぶ筋肉とによって瞳孔の開閉を行い、眼球内に入る光の量を調節する。虹彩は色素を有し(日本人は茶褐色)、ふつう眼の色といわれるものはこれによる。→眼球(図)。

⇒こうさい‐えん【虹彩炎】

こう‐さい【香菜】カウ‥

(→)コエンドロに同じ。

こう‐さい【高才】カウ‥

(コウザイとも)すぐれた才能。すぐれた人物。

こう‐さい【高裁】カウ‥

高等裁判所の略称。

こう‐さい【鉱滓】クワウ‥

(コウシの慣用読み)(→)スラグに同じ。

こう‐ざい【公罪】

律令制で、公務上の犯罪。↔私罪

こう‐ざい【功罪】

てがらと罪。功過。

⇒功罪相償う

⇒功罪半す

こう‐ざい【劫材】コフ‥

囲碁の劫争いで、劫立てにふさわしい箇所。劫種こうだね。→劫3

こう‐ざい【杭材】カウ‥

くいに用いる材料。木材・鉄・コンクリートの柱状のもの。

こう‐ざい【硬材】カウ‥

広葉樹の材。木材工芸でいう語。

こう‐ざい【絞罪】カウ‥

①首をしめて殺す刑。絞首刑。

②絞首の刑に当たる犯罪。

こう‐ざい【構材】

小屋組を形づくる個々の材。トラス部材。

こう‐ざい【膠剤】カウ‥

ゼラチンを加えた糊剤。被膜を作って皮膚に固着させるために用いた。

こう‐ざい【鋼材】カウ‥

鋼鉄を機械や建築の材料として加工したもの。

ごう‐さい【噛砕】ガウ‥

かみくだくこと。

ごう‐ざい【合材】ガフ‥

①合成樹脂などでできた、木材の代りとする材料。合成木材。

②木の薄板や砕片を接着して製した材料。

ごう‐ざい【合剤】ガフ‥

1種または2種以上の薬物を水に溶解または混和した液体薬物。水剤。水薬。

⇒こうこげん‐の‐ていり【鈎股弦の定理】

こうこげん‐の‐ていり【鈎股弦の定理】

(→)「ピタゴラスの定理」に同じ。鈎三股四弦五。

⇒こう‐こ‐げん【鈎股弦・勾股弦】

こう‐こじ【高巾子】カウ‥

(カウコンジのンを表記しなかった形)巾子こじを高くして白い綿で包んだ冠。踏歌とうかの際、六位の舞人がかぶった。源氏物語初音「―の世ばなれたるさま」

こうご‐し【口語詩】

明治・大正時代における日常の口語を詩語とする詩の一体。1890年(明治23)山田美妙に起こり、のち自然主義文学に刺激されて流行。

⇒こう‐ご【口語】

こうこ‐ししゃ【江湖詩社】カウ‥

漢詩結社の一つ。天明(1781〜1789)年間、市河寛斎が江戸で開いた。柏木如亭・大窪詩仏・菊池五山らの詩人を擁して、江戸の漢詩を清新性霊の詩へと転換させた。江湖社。

⇒こう‐こ【江湖】

こうご‐じんもん【交互尋問】カウ‥

訴訟手続において、証人などに向かって、まずその取調べを請求した当事者が尋問(主尋問)し、次に相手方の当事者が尋問(反対尋問)し、このように代わる代わる再主尋問・再反対尋問とこれを繰り返す尋問の方式。

⇒こう‐ご【交互】

こうご‐たい【口語体】

口語2を基として綴った文体。↔文語体。

⇒こう‐ご【口語】

こう‐こつ【恍惚】クワウ‥

①物事に心を奪われて、うっとりとするさま。「―として聞き惚れる」

②ぼんやりしてはっきりしないさま。老人などの衰弱した精神状態にいう。

こう‐こつ【硬骨】カウ‥

①硬骨魚類以上の脊椎動物の内骨格を構成する個々の要素。いわゆる骨。↔軟骨。

②意志がかたく、権勢などに屈しないこと。「―の士」

⇒こうこつ‐かん【硬骨漢】

⇒こうこつ‐ぎょるい【硬骨魚類】

こうこつ‐かん【硬骨漢】カウ‥

意志が強く権力・金力などに屈しない男子。みだりに自己の主義を曲げない男。

⇒こう‐こつ【硬骨】

こうこつ‐ぎょるい【硬骨魚類】カウ‥

脊椎動物の一綱。骨格が主として硬骨から成る魚類。魚類の大部分を占める。↔軟骨魚類

⇒こう‐こつ【硬骨】

こうこつ‐もじ【甲骨文字】カフ‥

亀甲・獣骨などに刻まれた中国最古の体系的文字。占卜の記録を刻したもので、殷代に多く、西周前半にもある。中国河南省の殷墟から多数発見。殷墟文字。甲骨文。

甲骨文字

⇒こうこげん‐の‐ていり【鈎股弦の定理】

こうこげん‐の‐ていり【鈎股弦の定理】

(→)「ピタゴラスの定理」に同じ。鈎三股四弦五。

⇒こう‐こ‐げん【鈎股弦・勾股弦】

こう‐こじ【高巾子】カウ‥

(カウコンジのンを表記しなかった形)巾子こじを高くして白い綿で包んだ冠。踏歌とうかの際、六位の舞人がかぶった。源氏物語初音「―の世ばなれたるさま」

こうご‐し【口語詩】

明治・大正時代における日常の口語を詩語とする詩の一体。1890年(明治23)山田美妙に起こり、のち自然主義文学に刺激されて流行。

⇒こう‐ご【口語】

こうこ‐ししゃ【江湖詩社】カウ‥

漢詩結社の一つ。天明(1781〜1789)年間、市河寛斎が江戸で開いた。柏木如亭・大窪詩仏・菊池五山らの詩人を擁して、江戸の漢詩を清新性霊の詩へと転換させた。江湖社。

⇒こう‐こ【江湖】

こうご‐じんもん【交互尋問】カウ‥

訴訟手続において、証人などに向かって、まずその取調べを請求した当事者が尋問(主尋問)し、次に相手方の当事者が尋問(反対尋問)し、このように代わる代わる再主尋問・再反対尋問とこれを繰り返す尋問の方式。

⇒こう‐ご【交互】

こうご‐たい【口語体】

口語2を基として綴った文体。↔文語体。

⇒こう‐ご【口語】

こう‐こつ【恍惚】クワウ‥

①物事に心を奪われて、うっとりとするさま。「―として聞き惚れる」

②ぼんやりしてはっきりしないさま。老人などの衰弱した精神状態にいう。

こう‐こつ【硬骨】カウ‥

①硬骨魚類以上の脊椎動物の内骨格を構成する個々の要素。いわゆる骨。↔軟骨。

②意志がかたく、権勢などに屈しないこと。「―の士」

⇒こうこつ‐かん【硬骨漢】

⇒こうこつ‐ぎょるい【硬骨魚類】

こうこつ‐かん【硬骨漢】カウ‥

意志が強く権力・金力などに屈しない男子。みだりに自己の主義を曲げない男。

⇒こう‐こつ【硬骨】

こうこつ‐ぎょるい【硬骨魚類】カウ‥

脊椎動物の一綱。骨格が主として硬骨から成る魚類。魚類の大部分を占める。↔軟骨魚類

⇒こう‐こつ【硬骨】

こうこつ‐もじ【甲骨文字】カフ‥

亀甲・獣骨などに刻まれた中国最古の体系的文字。占卜の記録を刻したもので、殷代に多く、西周前半にもある。中国河南省の殷墟から多数発見。殷墟文字。甲骨文。

甲骨文字

こうご‐ねんじゃく【庚午年籍】カウ‥

天智天皇9年(670)庚午の年に造られた戸籍。全国的な戸籍としては日本最初であり、その後氏姓を照合する台帳として永く保存された。

⇒こう‐ご【庚午】

こうご‐のうみん‐せんそう【甲午農民戦争】カフ‥サウ

1894年(甲午の年)、朝鮮南部を中心に全土に起こった農民戦争。東学の信徒を主体とし、反侵略・反封建の性格を持った。日清両国がその鎮圧を名目として出兵し、日清戦争を誘発。東学党の乱。

⇒こう‐ご【甲午】

こうこ‐の‐うれえ【後顧の憂え】‥ウレヘ

立ち去ったあとの心配。残された者への気づかい。「―なく旅立つ」

⇒こう‐こ【後顧】

こうご‐ぶん【口語文】

口語体の文章。言文一致の文。↔文語文。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐ぶんぽう【口語文法】‥パフ

口語の文法。口語法。↔文語文法。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐ほう【口語法】‥ハフ

口語文法。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐やく【口語訳】

文語文を口語にうつすこと。また、口語に訳した文章。現代語訳。

⇒こう‐ご【口語】

こう‐こん【後昆】

後世の人。子孫。平家物語3「―の恥に及ぶべくんば」

こう‐こん【後根】

「前根ぜんこん」参照。

こう‐こん【黄昏】クワウ‥

夕暮。たそがれ。

ごう‐コン【合コン】ガフ‥

(「合同コンパ」の略)付き合う相手を探すために、男女それぞれのグループが合同で開くコンパ。

こうごん‐じ【広厳寺】クワウ‥

神戸市中央区にある臨済宗の寺。後醍醐天皇の創立とも伝える。開山は元僧の明極楚俊みんきそしゅん。1336年(延元1)楠木正成ら一族自刃の所という。俗称、楠寺くすのきでら。

こう‐こんでん【公墾田】

墾田の一種。律令時代、食料・賃金を支給し、農民を徴用して開墾させた官有田。

こうごん‐てんのう【光厳天皇】クワウ‥ワウ

鎌倉末期の天皇。後伏見天皇の皇子。名は量仁かずひと。元弘の乱で後醍醐天皇の笠置落ち後、鎌倉幕府の申入れをうけ、後伏見上皇の院宣により践祚。建武新政で廃されたが、1336年(建武3)足利尊氏の奏請で弟の光明天皇を即位させ、院政を開始。のち出家。(在位1331〜1333)(1313〜1364)→天皇(表)

こう‐さ【公差】

①貨幣の実質の品位・量目と法定の品位・量目との差。

②度量衡器の一定の標準と実物との間における差異を法律で認許した範囲。

③〔数〕等差数列の相隣る各項の差。

④機械加工で、工作物の許しうる最大寸法と最小寸法との差。許し代しろ。

こう‐さ【巧詐】カウ‥

たくみにあざむくこと。たくらみ。

⇒巧詐は拙誠に如かず

こう‐さ【交叉・交差】カウ‥

①たがいちがいに組み合わせること。線状のものが十文字に交わること。「道路が―する」「立体―」

②〔生〕(crossing-over)細胞の減数分裂の際にキアズマが形成され、そこで切断された相同染色体の間の再結合によって部分交換が行われ、その結果、遺伝子組換えがおこること。乗換え。→組換え。

⇒こうさいとこ‐こん【交叉いとこ婚】

⇒こうさ‐ヴォールト【交差ヴォールト・交叉ヴォールト】

⇒こうさ‐がいねん【交叉概念】

⇒こうさ‐てん【交叉点・交差点】

⇒こうさ‐ほうい‐ほう【交叉方位法】

こう‐さ【光差】クワウ‥

〔天〕ある現象が起こった時刻と観測した時刻との差。光が観測者にまで達するのに要する時間に等しい。特に光が1天文単位を進むのに要する時間499.004782秒をさすこともある。

こう‐さ【考査】カウ‥

①考えしらべること。「人物―」

②学校(主に中学校・高等学校)で生徒の平素の学業成績をしらべること。試験。テスト。「期末―」

こう‐さ【黄砂・黄沙】クワウ‥

①中国大陸北西部で黄色の砂塵が天空をおおい、下降する現象。3〜5月頃に多い。日本にまで及ぶこともある。霾ばい。〈[季]春〉

②(→)黄土おうどに同じ。

③砂漠。

こう‐さ【較差】カウ‥

⇒かくさ

こう‐さ【膠沙】カウ‥

船舶が砂地・浅瀬などに乗り上げること。座礁。

こう‐ざ【口座】

①簿記で、資産・負債・資本の増減および収益・費用の発生などを勘定科目別に記録・計算する区分。勘定口座。

②金融機関で、預貯金の受払いおよび残高を加入者ごとに記入・計算する区分。預金口座・振替口座など。「―を開く」「―番号」

⇒こうざ‐ふりかえ【口座振替】

こう‐ざ【広座】クワウ‥

①広い座席。

②多数の人が並びすわっている座席。

こう‐ざ【後座】

銃砲発射の際、火薬ガス圧の作用が、弾丸を腔内から発射すると同時に、銃砲身を後ろへ退かせること。

⇒こうざ‐ほう【後座砲】

こう‐ざ【高座】カウ‥

①寺院で、説法・論議などをする僧がすわるために、一段高く設けた席。また、その説法など。今昔物語集11「講師として、―にのぼりて法を説く」

②転じて、寄席よせで、芸を演ずる席。

③高い位置の席。上座。上席。

こう‐ざ【講座】カウ‥

①講義をする場所。講師のすわる席。

②㋐(chair)大学で、独立の専門領域の研究・教育のために設けるもので、学部・学科を構成する単位。教授・准教授・助教等がおかれる。

㋑2㋐に模して行う講習会の称。

③大学の講座になぞらえて、ある学科の体系的知識を与えうるように編集した出版物や放送番組。「―日本文学」

⇒こうざ‐せい【講座制】

⇒こうざ‐は【講座派】

ごう‐ざ【合座】ガフ‥

一つの神社に二柱以上の神の鎮座すること。

こう‐さい【口才】

(コウザイとも)弁舌の巧みなこと。話しぶりのうまいこと。

こう‐さい【公裁】

おおやけのさばき。裁判。

こう‐さい【公債】

国または地方公共団体が、歳出の財源を得るために金銭を借り入れることによって負う債務。また、その証書。国の債務を国債といい、地方公共団体の債務を地方債という。

⇒こうさい‐かりかえ【公債借換え】

⇒こうさい‐しょうしょ【公債証書】

こう‐さい【交際】カウ‥

つきあい。まじわり。「―を申し込む」

⇒こうさい‐か【交際家】

⇒こうさい‐ひ【交際費】

こう‐さい【光彩】クワウ‥

きらきらと輝く光。美しい輝き。比喩的に、きわだってすぐれていること。「―を放つ」

⇒こうさい‐りくり【光彩陸離】

こう‐さい【宏才】クワウ‥

(コウザイとも)大きな才知。また、大きな才知をそなえた人。

こうさい【幸西】カウ‥

鎌倉前期の浄土僧。成覚房と号。法然の門下。念仏弾圧による阿波・壱岐への流罪ののち関東で布教し、一念義を説く。(1163〜1247)

こう‐さい【後妻】

⇒ごさい。徳冨蘆花、不如帰「武男が為めに早く―を迎ふるの」

こう‐さい【荒歳】クワウ‥

飢饉ききんの年。凶年。

こう‐さい【虹彩】

眼球の角膜と水晶体との間にあり、中央に瞳孔をもつ円盤状の薄膜。瞳孔を囲む部分にある括約筋と放射状にならぶ筋肉とによって瞳孔の開閉を行い、眼球内に入る光の量を調節する。虹彩は色素を有し(日本人は茶褐色)、ふつう眼の色といわれるものはこれによる。→眼球(図)。

⇒こうさい‐えん【虹彩炎】

こう‐さい【香菜】カウ‥

(→)コエンドロに同じ。

こう‐さい【高才】カウ‥

(コウザイとも)すぐれた才能。すぐれた人物。

こう‐さい【高裁】カウ‥

高等裁判所の略称。

こう‐さい【鉱滓】クワウ‥

(コウシの慣用読み)(→)スラグに同じ。

こう‐ざい【公罪】

律令制で、公務上の犯罪。↔私罪

こう‐ざい【功罪】

てがらと罪。功過。

⇒功罪相償う

⇒功罪半す

こう‐ざい【劫材】コフ‥

囲碁の劫争いで、劫立てにふさわしい箇所。劫種こうだね。→劫3

こう‐ざい【杭材】カウ‥

くいに用いる材料。木材・鉄・コンクリートの柱状のもの。

こう‐ざい【硬材】カウ‥

広葉樹の材。木材工芸でいう語。

こう‐ざい【絞罪】カウ‥

①首をしめて殺す刑。絞首刑。

②絞首の刑に当たる犯罪。

こう‐ざい【構材】

小屋組を形づくる個々の材。トラス部材。

こう‐ざい【膠剤】カウ‥

ゼラチンを加えた糊剤。被膜を作って皮膚に固着させるために用いた。

こう‐ざい【鋼材】カウ‥

鋼鉄を機械や建築の材料として加工したもの。

ごう‐さい【噛砕】ガウ‥

かみくだくこと。

ごう‐ざい【合材】ガフ‥

①合成樹脂などでできた、木材の代りとする材料。合成木材。

②木の薄板や砕片を接着して製した材料。

ごう‐ざい【合剤】ガフ‥

1種または2種以上の薬物を水に溶解または混和した液体薬物。水剤。水薬。

こうご‐ねんじゃく【庚午年籍】カウ‥

天智天皇9年(670)庚午の年に造られた戸籍。全国的な戸籍としては日本最初であり、その後氏姓を照合する台帳として永く保存された。

⇒こう‐ご【庚午】

こうご‐のうみん‐せんそう【甲午農民戦争】カフ‥サウ

1894年(甲午の年)、朝鮮南部を中心に全土に起こった農民戦争。東学の信徒を主体とし、反侵略・反封建の性格を持った。日清両国がその鎮圧を名目として出兵し、日清戦争を誘発。東学党の乱。

⇒こう‐ご【甲午】

こうこ‐の‐うれえ【後顧の憂え】‥ウレヘ

立ち去ったあとの心配。残された者への気づかい。「―なく旅立つ」

⇒こう‐こ【後顧】

こうご‐ぶん【口語文】

口語体の文章。言文一致の文。↔文語文。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐ぶんぽう【口語文法】‥パフ

口語の文法。口語法。↔文語文法。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐ほう【口語法】‥ハフ

口語文法。

⇒こう‐ご【口語】

こうご‐やく【口語訳】

文語文を口語にうつすこと。また、口語に訳した文章。現代語訳。

⇒こう‐ご【口語】

こう‐こん【後昆】

後世の人。子孫。平家物語3「―の恥に及ぶべくんば」

こう‐こん【後根】

「前根ぜんこん」参照。

こう‐こん【黄昏】クワウ‥

夕暮。たそがれ。

ごう‐コン【合コン】ガフ‥

(「合同コンパ」の略)付き合う相手を探すために、男女それぞれのグループが合同で開くコンパ。

こうごん‐じ【広厳寺】クワウ‥

神戸市中央区にある臨済宗の寺。後醍醐天皇の創立とも伝える。開山は元僧の明極楚俊みんきそしゅん。1336年(延元1)楠木正成ら一族自刃の所という。俗称、楠寺くすのきでら。

こう‐こんでん【公墾田】

墾田の一種。律令時代、食料・賃金を支給し、農民を徴用して開墾させた官有田。

こうごん‐てんのう【光厳天皇】クワウ‥ワウ

鎌倉末期の天皇。後伏見天皇の皇子。名は量仁かずひと。元弘の乱で後醍醐天皇の笠置落ち後、鎌倉幕府の申入れをうけ、後伏見上皇の院宣により践祚。建武新政で廃されたが、1336年(建武3)足利尊氏の奏請で弟の光明天皇を即位させ、院政を開始。のち出家。(在位1331〜1333)(1313〜1364)→天皇(表)

こう‐さ【公差】

①貨幣の実質の品位・量目と法定の品位・量目との差。

②度量衡器の一定の標準と実物との間における差異を法律で認許した範囲。

③〔数〕等差数列の相隣る各項の差。

④機械加工で、工作物の許しうる最大寸法と最小寸法との差。許し代しろ。

こう‐さ【巧詐】カウ‥

たくみにあざむくこと。たくらみ。

⇒巧詐は拙誠に如かず

こう‐さ【交叉・交差】カウ‥

①たがいちがいに組み合わせること。線状のものが十文字に交わること。「道路が―する」「立体―」

②〔生〕(crossing-over)細胞の減数分裂の際にキアズマが形成され、そこで切断された相同染色体の間の再結合によって部分交換が行われ、その結果、遺伝子組換えがおこること。乗換え。→組換え。

⇒こうさいとこ‐こん【交叉いとこ婚】

⇒こうさ‐ヴォールト【交差ヴォールト・交叉ヴォールト】

⇒こうさ‐がいねん【交叉概念】

⇒こうさ‐てん【交叉点・交差点】

⇒こうさ‐ほうい‐ほう【交叉方位法】

こう‐さ【光差】クワウ‥

〔天〕ある現象が起こった時刻と観測した時刻との差。光が観測者にまで達するのに要する時間に等しい。特に光が1天文単位を進むのに要する時間499.004782秒をさすこともある。

こう‐さ【考査】カウ‥

①考えしらべること。「人物―」

②学校(主に中学校・高等学校)で生徒の平素の学業成績をしらべること。試験。テスト。「期末―」

こう‐さ【黄砂・黄沙】クワウ‥

①中国大陸北西部で黄色の砂塵が天空をおおい、下降する現象。3〜5月頃に多い。日本にまで及ぶこともある。霾ばい。〈[季]春〉

②(→)黄土おうどに同じ。

③砂漠。

こう‐さ【較差】カウ‥

⇒かくさ

こう‐さ【膠沙】カウ‥

船舶が砂地・浅瀬などに乗り上げること。座礁。

こう‐ざ【口座】

①簿記で、資産・負債・資本の増減および収益・費用の発生などを勘定科目別に記録・計算する区分。勘定口座。

②金融機関で、預貯金の受払いおよび残高を加入者ごとに記入・計算する区分。預金口座・振替口座など。「―を開く」「―番号」

⇒こうざ‐ふりかえ【口座振替】

こう‐ざ【広座】クワウ‥

①広い座席。

②多数の人が並びすわっている座席。

こう‐ざ【後座】

銃砲発射の際、火薬ガス圧の作用が、弾丸を腔内から発射すると同時に、銃砲身を後ろへ退かせること。

⇒こうざ‐ほう【後座砲】

こう‐ざ【高座】カウ‥

①寺院で、説法・論議などをする僧がすわるために、一段高く設けた席。また、その説法など。今昔物語集11「講師として、―にのぼりて法を説く」

②転じて、寄席よせで、芸を演ずる席。

③高い位置の席。上座。上席。

こう‐ざ【講座】カウ‥

①講義をする場所。講師のすわる席。

②㋐(chair)大学で、独立の専門領域の研究・教育のために設けるもので、学部・学科を構成する単位。教授・准教授・助教等がおかれる。

㋑2㋐に模して行う講習会の称。

③大学の講座になぞらえて、ある学科の体系的知識を与えうるように編集した出版物や放送番組。「―日本文学」

⇒こうざ‐せい【講座制】

⇒こうざ‐は【講座派】

ごう‐ざ【合座】ガフ‥

一つの神社に二柱以上の神の鎮座すること。

こう‐さい【口才】

(コウザイとも)弁舌の巧みなこと。話しぶりのうまいこと。

こう‐さい【公裁】

おおやけのさばき。裁判。

こう‐さい【公債】

国または地方公共団体が、歳出の財源を得るために金銭を借り入れることによって負う債務。また、その証書。国の債務を国債といい、地方公共団体の債務を地方債という。

⇒こうさい‐かりかえ【公債借換え】

⇒こうさい‐しょうしょ【公債証書】

こう‐さい【交際】カウ‥

つきあい。まじわり。「―を申し込む」

⇒こうさい‐か【交際家】

⇒こうさい‐ひ【交際費】

こう‐さい【光彩】クワウ‥

きらきらと輝く光。美しい輝き。比喩的に、きわだってすぐれていること。「―を放つ」

⇒こうさい‐りくり【光彩陸離】

こう‐さい【宏才】クワウ‥

(コウザイとも)大きな才知。また、大きな才知をそなえた人。

こうさい【幸西】カウ‥

鎌倉前期の浄土僧。成覚房と号。法然の門下。念仏弾圧による阿波・壱岐への流罪ののち関東で布教し、一念義を説く。(1163〜1247)

こう‐さい【後妻】

⇒ごさい。徳冨蘆花、不如帰「武男が為めに早く―を迎ふるの」

こう‐さい【荒歳】クワウ‥

飢饉ききんの年。凶年。

こう‐さい【虹彩】

眼球の角膜と水晶体との間にあり、中央に瞳孔をもつ円盤状の薄膜。瞳孔を囲む部分にある括約筋と放射状にならぶ筋肉とによって瞳孔の開閉を行い、眼球内に入る光の量を調節する。虹彩は色素を有し(日本人は茶褐色)、ふつう眼の色といわれるものはこれによる。→眼球(図)。

⇒こうさい‐えん【虹彩炎】

こう‐さい【香菜】カウ‥

(→)コエンドロに同じ。

こう‐さい【高才】カウ‥

(コウザイとも)すぐれた才能。すぐれた人物。

こう‐さい【高裁】カウ‥

高等裁判所の略称。

こう‐さい【鉱滓】クワウ‥

(コウシの慣用読み)(→)スラグに同じ。

こう‐ざい【公罪】

律令制で、公務上の犯罪。↔私罪

こう‐ざい【功罪】

てがらと罪。功過。

⇒功罪相償う

⇒功罪半す

こう‐ざい【劫材】コフ‥

囲碁の劫争いで、劫立てにふさわしい箇所。劫種こうだね。→劫3

こう‐ざい【杭材】カウ‥

くいに用いる材料。木材・鉄・コンクリートの柱状のもの。

こう‐ざい【硬材】カウ‥

広葉樹の材。木材工芸でいう語。

こう‐ざい【絞罪】カウ‥

①首をしめて殺す刑。絞首刑。

②絞首の刑に当たる犯罪。

こう‐ざい【構材】

小屋組を形づくる個々の材。トラス部材。

こう‐ざい【膠剤】カウ‥

ゼラチンを加えた糊剤。被膜を作って皮膚に固着させるために用いた。

こう‐ざい【鋼材】カウ‥

鋼鉄を機械や建築の材料として加工したもの。

ごう‐さい【噛砕】ガウ‥

かみくだくこと。

ごう‐ざい【合材】ガフ‥

①合成樹脂などでできた、木材の代りとする材料。合成木材。

②木の薄板や砕片を接着して製した材料。

ごう‐ざい【合剤】ガフ‥

1種または2種以上の薬物を水に溶解または混和した液体薬物。水剤。水薬。

広辞苑 ページ 6598 での【○乞う御期待】単語。