複数辞典一括検索+![]()

![]()

○三味線を弾くしゃみせんをひく🔗⭐🔉

○三味線を弾くしゃみせんをひく

相手の話に適当に調子を合わせて応対すること。また、相手を惑わすような、本心でない言動をすること。滑稽本、当世阿多福仮面「下女はよいかげんに三味線ひいて」

⇒しゃみ‐せん【三味線】

しゃみつ【舎密】

⇒セイミ

シャミッソー【Adelbert von Chamisso】

ドイツの作家・植物学者。フランス亡命貴族の子。小説「ペーター=シュレミールの不思議な物語(影をなくした男)」、詩「女の愛と生涯」など。(1781〜1838)

しゃみ‐に【沙弥尼】

(梵語śrāmaṇerī)出家して十戒を受けているが、まだ具足戒を受けていない女性。比丘尼びくにになる以前の女性の出家者。

⇒しゃみ【沙弥】

しゃみ‐まんぜい【沙弥満誓】

⇒さみまんぜい

じゃ・みる

〔自他上一〕

事が途中でだめになる。おじゃんになる。おじゃんにする。浄瑠璃、関取千両幟「どふぞ其方の身請を―・みる様に言ひ回してたもるまいか」

しゃ‐む【社務】

①神社の事務。

②会社の事務。

③社務職の略。

⇒しゃむ‐しき【社務職】

⇒しゃむ‐しょ【社務所】

シャム【Siam・暹羅】

①タイ国の旧称。→シャムロ。

②〔動〕シャムロ鶏けいの略。

⇒シャム‐がわ【シャム革】

⇒シャム‐ご【シャム語】

⇒シャム‐そうせいじ【シャム双生児】

⇒シャム‐ぞめ【暹羅染】

⇒シャム‐ねこ【シャム猫】

ジャム【jam】

果物に砂糖を加えて煮詰めた保存食品。

⇒ジャム‐パン

ジャム【Francis Jammes】

フランスの詩人。素朴・清純な作風の「朝の鐘から晩の鐘まで」「キリスト教農耕詩」ほか多くの詩集がある。(1868〜1938)

シャム‐がわ【シャム革】‥ガハ

近世、シャムから渡来した革。主に足袋などに使用。

⇒シャム【Siam・暹羅】

シャム‐ご【シャム語】

(Siamese)(→)タイ語に同じ。

⇒シャム【Siam・暹羅】

ジャムシェドプル【Jamshedpur】

インド東部、ジャールカンド州の重工業都市。タタ財閥創始者の名に因む地名。人口57万(2001)。

しゃむ‐しき【社務職】

神社の社務を取り扱う神職の長。石清水・松尾・平野・住吉の諸社に置かれた。しゃむしょく。社務。俗に「しゃみ」ともいう。

⇒しゃ‐む【社務】

しゃむ‐しょ【社務所】

神社の事務を取り扱う所。

⇒しゃ‐む【社務】

ジャム‐セッション【jam session】

ジャズやポピュラー音楽でミュージシャンたちが集まって即興演奏を行うこと。また、その演奏会。ジャム。

シャム‐そうせいじ【シャム双生児】‥サウ‥

(Siamese twins)一卵性双生児の身体の一部が互いに癒着・連絡している奇形。軽度の胸部結合体をなした、タイのChang-Eng兄弟(1811〜1874)に由来する名。

⇒シャム【Siam・暹羅】

シャム‐ぞめ【暹羅染】

①シャム王家の注文によりインドで染められた文様染。また、その綿布。シャム更紗サラサ。

②(→)更紗染に同じ。暹羅染シャムロぞめ。

⇒シャム【Siam・暹羅】

シャム‐ねこ【シャム猫】

ネコの一品種。タイ原産とされる。毛は短く、爪は鋭く、目は青い。やや野性的な性質を残す。

シャムネコ

撮影:小宮輝之

⇒シャム【Siam・暹羅】

ジャム‐パン

(和製語)ジャムを中に包んだ菓子パン。

⇒ジャム【jam】

シャムロ【暹羅】

(暹はシャムの音訳。初め暹・羅が合して一国を成したが、後に暹が強大となり、暹羅の2字でシャムを表すに至った)(→)シャムに同じ。

⇒シャムロ‐けい【暹羅鶏】

シャムロ‐けい【暹羅鶏】

〔動〕シャモの旧称。

⇒シャムロ【暹羅】

しゃ‐めい【社名】

神社・結社または会社の名。

しゃ‐めい【社命】

会社の命令。

しゃ‐メール【写メール】

カメラ付き携帯電話で撮影した写真を電子メールで送信するサービス。商標名。

しゃ‐めん【赦免】

罪をゆるすこと。過失をゆるすこと。「―を請う」

⇒しゃめん‐じょう【赦免状】

しゃ‐めん【斜面】

傾斜している面。「急―」

⇒しゃめん‐あんてい【斜面安定】

しゃ‐めん【赭面】

顔をあからめること。また、その顔。〈伊呂波字類抄〉

しゃめん‐あんてい【斜面安定】

斜面の崩壊に対する安全性。斜面の勾配・地層構成・植生・気象状況などに影響され、一般に、種々の面の形状を仮定し、そのうち最小の安全率をもって指標とする。

⇒しゃ‐めん【斜面】

しゃめん‐じょう【赦免状】‥ジヤウ

罪科赦免の旨をしるした書状。赦状。

⇒しゃ‐めん【赦免】

シャモ

(アイヌ語シサムまたはシャモルンクル(ともに和人の意)の転か)アイヌが非アイヌ系日本人を指していう称。

シャモ【軍鶏】

(暹羅鶏シャムロけいの転略)鶏の一品種。丈が高く、精悍。羽毛の装飾は少なく、色は、赤笹(褐色)・白笹・銀笹・黒の4種が普通。闘鶏に用い、また愛玩用・食用。天然記念物。シャム。

じゃ‐もう【邪望】‥マウ

よこしまな願望。日葡辞書「ジャマウヲトグルコトナカレ」

しゃ‐もじ【杓文字】

(「杓子しゃくし」の女房詞)飯や汁などをすくう道具。特に、飯をよそう道具。

しゃ‐もつ【謝物】

謝礼の贈物。れいもつ。

シャモット【chamotte フランス】

耐火粘土をセ氏1300〜1400度に加熱した後、破砕して粒にしたもの。耐火煉瓦れんがの製造に用いる。焼粉。

シャモニ【Chamonix】

フランス南東部、アルプス山間部の町。モンブラン登山基地、冬季スポーツの要地。

シャモニ

提供:オフィス史朗

⇒シャム【Siam・暹羅】

ジャム‐パン

(和製語)ジャムを中に包んだ菓子パン。

⇒ジャム【jam】

シャムロ【暹羅】

(暹はシャムの音訳。初め暹・羅が合して一国を成したが、後に暹が強大となり、暹羅の2字でシャムを表すに至った)(→)シャムに同じ。

⇒シャムロ‐けい【暹羅鶏】

シャムロ‐けい【暹羅鶏】

〔動〕シャモの旧称。

⇒シャムロ【暹羅】

しゃ‐めい【社名】

神社・結社または会社の名。

しゃ‐めい【社命】

会社の命令。

しゃ‐メール【写メール】

カメラ付き携帯電話で撮影した写真を電子メールで送信するサービス。商標名。

しゃ‐めん【赦免】

罪をゆるすこと。過失をゆるすこと。「―を請う」

⇒しゃめん‐じょう【赦免状】

しゃ‐めん【斜面】

傾斜している面。「急―」

⇒しゃめん‐あんてい【斜面安定】

しゃ‐めん【赭面】

顔をあからめること。また、その顔。〈伊呂波字類抄〉

しゃめん‐あんてい【斜面安定】

斜面の崩壊に対する安全性。斜面の勾配・地層構成・植生・気象状況などに影響され、一般に、種々の面の形状を仮定し、そのうち最小の安全率をもって指標とする。

⇒しゃ‐めん【斜面】

しゃめん‐じょう【赦免状】‥ジヤウ

罪科赦免の旨をしるした書状。赦状。

⇒しゃ‐めん【赦免】

シャモ

(アイヌ語シサムまたはシャモルンクル(ともに和人の意)の転か)アイヌが非アイヌ系日本人を指していう称。

シャモ【軍鶏】

(暹羅鶏シャムロけいの転略)鶏の一品種。丈が高く、精悍。羽毛の装飾は少なく、色は、赤笹(褐色)・白笹・銀笹・黒の4種が普通。闘鶏に用い、また愛玩用・食用。天然記念物。シャム。

じゃ‐もう【邪望】‥マウ

よこしまな願望。日葡辞書「ジャマウヲトグルコトナカレ」

しゃ‐もじ【杓文字】

(「杓子しゃくし」の女房詞)飯や汁などをすくう道具。特に、飯をよそう道具。

しゃ‐もつ【謝物】

謝礼の贈物。れいもつ。

シャモット【chamotte フランス】

耐火粘土をセ氏1300〜1400度に加熱した後、破砕して粒にしたもの。耐火煉瓦れんがの製造に用いる。焼粉。

シャモニ【Chamonix】

フランス南東部、アルプス山間部の町。モンブラン登山基地、冬季スポーツの要地。

シャモニ

提供:オフィス史朗

シャモワゾー【Patrick Chamoiseau】

マルティニクの小説家。フォール‐ド‐フランス生れ。クレオリテ運動の旗手。「テキサコ」でゴンクール賞。評論「支配された国で書く」。(1953〜)

しゃもん【沙門】

〔仏〕(梵語śramaṇa)出家して仏門に入り道を修める人。僧侶。桑門。出家。さもん。

⇒しゃもん‐ふきょう‐おうじゃ【沙門不敬王者】

しゃ‐もん【借問】

(誤ってシャクモンとも)仮に問うこと。ちょっと問うこと。徳冨蘆花、不如帰「―す、君は如何だ」

じゃ‐もん【蛇紋】

ヘビの胴体の斑紋。また、それに似た模様。

⇒じゃもん‐がん【蛇紋岩】

⇒じゃもん‐せき【蛇紋石】

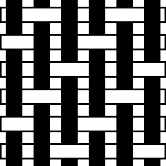

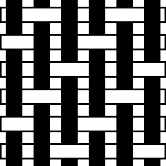

しゃもん‐おり【斜文織】

織物組織の基本形の一つ。経糸たていと・緯糸よこいとの交差する部分が斜めの方向に連続して斜線状を表すもの。あやおり。

斜文織

シャモワゾー【Patrick Chamoiseau】

マルティニクの小説家。フォール‐ド‐フランス生れ。クレオリテ運動の旗手。「テキサコ」でゴンクール賞。評論「支配された国で書く」。(1953〜)

しゃもん【沙門】

〔仏〕(梵語śramaṇa)出家して仏門に入り道を修める人。僧侶。桑門。出家。さもん。

⇒しゃもん‐ふきょう‐おうじゃ【沙門不敬王者】

しゃ‐もん【借問】

(誤ってシャクモンとも)仮に問うこと。ちょっと問うこと。徳冨蘆花、不如帰「―す、君は如何だ」

じゃ‐もん【蛇紋】

ヘビの胴体の斑紋。また、それに似た模様。

⇒じゃもん‐がん【蛇紋岩】

⇒じゃもん‐せき【蛇紋石】

しゃもん‐おり【斜文織】

織物組織の基本形の一つ。経糸たていと・緯糸よこいとの交差する部分が斜めの方向に連続して斜線状を表すもの。あやおり。

斜文織

じゃもん‐がん【蛇紋岩】

主として蛇紋石から成る超塩基性の岩石で、橄欖かんらん岩・輝岩などから生じた変成岩。緑または黒色の脂肪色。模様があって美しく、室内装飾用。

⇒じゃ‐もん【蛇紋】

じゃもん‐せき【蛇紋石】

マグネシウムを主とする含水ケイ酸塩鉱物。単斜晶系および斜方晶系に属し、普通、鱗片状・繊維状・塊状をなす。蛇紋石を主成分とするのが蛇紋岩で、滑らかで脂肪光沢がある。色は緑色を主として赤・黒・黄などが加わる。装飾石材・石綿用など。

⇒じゃ‐もん【蛇紋】

しゃもん‐ふきょう‐おうじゃ【沙門不敬王者】‥キヤウワウ‥

〔仏〕世俗外の存在である沙門は政治的権力者である王に敬礼しなくてもよいとする仏教者の立場。中国の南北朝時代から唐代にかけて盛んに議論された。→慧遠えおん1

⇒しゃもん【沙門】

じゃやなぎ【蛇柳】

歌舞伎十八番の一つ。金井三笑作。1763年(宝暦13)中村座の「百千鳥大磯流通ももちどりおおいそがよい」の3番目に4代市川団十郎が初演。高野山の蛇柳の伝説による。

しゃ‐ゆう【社友】‥イウ

①社員以外で社員待遇を受ける人。

②同じ社に属する友人。

しゃ‐よ【車輿】

①車と輿こし。

②牛車ぎっしゃなどの箱。

しゃ‐よう【社用】

①会社の用務。

②神社の用務。

⇒しゃよう‐ぞく【社用族】

しゃ‐よう【斜陽】‥ヤウ

①西に傾いた太陽。また、斜めにさす夕日の光。和漢朗詠集「山は向背を成す―の裏」

②比喩的に、時勢の変化で没落しかかること。「―産業」

⇒しゃよう‐ぞく【斜陽族】

しゃよう‐ぞく【社用族】

(斜陽族と語呂を合わせて作られた言葉)社用にことよせて、社費で遊興などする連中。

⇒しゃ‐よう【社用】

しゃよう‐ぞく【斜陽族】‥ヤウ‥

(太宰治の小説「斜陽」から)急激な社会の変動によって没落した上流階級を指す語。

⇒しゃ‐よう【斜陽】

じゃ‐よく【邪欲】

よこしまな欲望。特に、肉体上のみだらな欲望。淫欲。

しゃら【洒落】

①しゃれていること。可笑記「薄化粧に花車きゃしゃめかして―なる風情をおもてにし」

②しゃらくさいこと。生意気。小癪こしゃく。浄瑠璃、曾根崎「やあ、―な丁稚でっち上がりめ」

③遊女。浮世草子、好色三代男「此所に名高き―には」

⇒しゃら‐くさ・い【洒落臭い】

⇒しゃら‐ごえ【洒落声】

しゃら【娑羅】

①⇒さらじゅ(娑羅樹)。

②しゃらのき。〈[季]夏〉

⇒しゃら‐じゅ【娑羅樹】

⇒しゃら‐そうじゅ【娑羅双樹】

⇒しゃら‐の‐き【娑羅樹】

⇒しゃら‐りん【娑羅林】

ジャラール‐アーレ‐アフマド【Jalāl Āl-e Aḥmad】

イランの作家。テヘラン生れ。社会評論「西洋かぶれ」、小説「地の呪い」など。(1923〜1969)

じゃ‐らい【射礼】

古代、正月17日に建礼門前で行われた弓射の行事。手番てつがいと称して15日に兵部省で親王以下五位以上および六衛府の者から射手をあらかじめ選出、当日は天皇が豊楽院に出御、終わって能射の者に禄を給した。大射。→射遺いのこし→賭射のりゆみ

じゃら‐か・す【戯かす】

〔他四〕

(→)「じゃらす」に同じ。

しゃらく【写楽】

江戸後期の浮世絵師。別号、東洲斎。徳島藩主蜂須賀侯のお抱え能役者、斎藤十郎兵衛と伝えるが不明。1794〜95年(寛政6〜7)の10カ月間に140種ほどの役者絵と相撲絵を集中的に残すだけで、その後の消息を絶つ。似顔表現を利かした強烈な個性描写が特色。閲歴・生没年未詳。

しゃ‐らく【洒落・灑落】

物事に頓着せず、さっぱりとしてわだかまりのないこと。「―な人」「―に生きる」

しゃ‐らく【謝落】

一定の時期に花などが脱落すること。

しゃら‐くさ・い【洒落臭い】

〔形〕

なまいきである。分ぶんをこえてしゃれたまねをする。利いた風である。浮世草子、新色五巻書「―・い、おかしやれ」。広津柳浪、煩悩「俄にわか分限の信州者なぞがしやらくせい」。「―・いことを言うな」

⇒しゃら【洒落】

じゃら‐くら

なまめかしく戯れること。だらしなくふざけること。でれでれ。じゃらじゃら。

じゃら・ける【戯ける】

〔自下一〕

(→)「じゃれる」に同じ。

しゃら‐ごえ【洒落声】‥ゴヱ

女のはしゃぎ立てる声。また、しゃれてなまめいた声。浮世草子、新色五巻書「女房が―」

⇒しゃら【洒落】

しゃら‐しゃら

①帯や布などがだらりと垂れ下がっているさま。日葡辞書「シャラシャラト、また、シャラリト、また、シャラリシャラリト」

②雪駄せったなどで急ぎ歩く足音。ちゃらちゃら。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「雪駄の音の―と」

③薄い布がすれあうさま。また、鎖などが触れあう音。

じゃら‐じゃら

①なまめいていやらしいさま。たわむれるさま。でれでれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「アレまだ―転業口てんごうぐち」。「―した男」

②数多くの小さい金属質のものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。「小銭を―させる」

しゃら‐じゅ【娑羅樹】

⇒さらじゅ。

⇒しゃら【娑羅】

じゃら・す【戯す】

〔他五〕

じゃれるようにする。じゃらかす。「猫を―・す」

しゃら‐そうじゅ【娑羅双樹】‥サウ‥

⇒さらそうじゅ。

⇒しゃら【娑羅】

じゃら‐つ・く【戯つく】

〔自五〕

①いろめいていやらしいさまをする。好色一代女1「人の心まかせなるやうに―・きて」

②たわむれる。じゃれる。色道大鏡「路次にて禿どち―・くか、よそ見などして来る時は」

しゃら‐どけ【しゃら解け】

(→)「しゃらほどけ」に同じ。

しゃら‐の‐き【娑羅樹】

ナツツバキの別称。

⇒しゃら【娑羅】

しゃら‐ほどけ【しゃら解け】

自然にゆるんで解けること。しゃらどけ。好色五人女1「帯は―をそのままに」

しゃら‐りん【娑羅林】

⇒さらりん

⇒しゃら【娑羅】

じゃらんぼん

(児童語・隠語)葬儀の行列。仏僧が葬列の先頭で打ちならす鐃鈸にょうばちの擬音から出た語。じゃらんぽん。

しゃり

純粋の錫すず。純錫。

しゃり【舎利】

(梵語śarīra 遺骨の意)

①仏陀または聖者の遺骨。塔に納めて供養し、広く信仰の対象とされた。仏舎利。

②死骸を火葬にした後に残った骨。

③俗に、米つぶ。また、米飯。「銀―」

④⇒おしゃり。

⇒しゃり‐え【舎利会】

⇒しゃり‐こうえ【舎利講会】

⇒しゃり‐でん【舎利殿】

⇒しゃり‐とう【舎利塔】

⇒しゃり‐ほう【舎利法】

⇒舎利が甲になる

しゃり【舎利】

能。鬼物。京都泉涌寺の仏舎利の由来、足疾鬼が仏舎利を奪って去ったのを韋駄天が奪い返したという説話を脚色する。

しゃ‐り【射利】

(「射」は目標を定めて射て取る意)手段を選ばず、利を得ようとすること。偶然の利をねらうこと。

しゃ‐り【這裏】

(「這」は此の意)このうち。このなか。この間かん。「―の事情」

しゃ‐り【瀉痢】

はらくだし。下痢。

⇒しゃり‐えん【瀉痢塩・瀉利塩】

じゃ‐り【砂利】

①小石。また、小石に砂のまじったもの。ざり。「―を敷く」

②劇場などで、見物の子供をいう語。転じて、子供の俗称。

⇒じゃり‐タレ【砂利タレ】

⇒じゃり‐ば【砂利場】

シャリアピン【Fedor Ivanovich Shalyapin】

ロシアのバス歌手。豊かな声量と性格的演技とで一世を風靡。(1873〜1938)

⇒シャリアピン‐ステーキ【Shalyapin steak】

シャリアピン‐ステーキ【Shalyapin steak】

ビーフ‐ステーキの一種。牛肉を叩いて薄く伸ばし、すりおろしたタマネギに漬け、焼いたもの。炒いためたタマネギを上にのせる。シャリアピンが来日した際に作らせたことからという。

⇒シャリアピン【Fedor Ivanovich Shalyapin】

シャリーア【sharī‘a アラビア】

イスラム法のこと。

シャリヴァリ【charivari フランス】

共同体の規範、特に性的規範を逸脱した者に対する儀式的制裁。主に独身男性が押しかけ、鍋釜などを叩いて大騒ぎをする。中世後期から19世紀の西欧で広く行われた。

しゃり‐え【舎利会】‥ヱ

(→)舎利講会に同じ。今昔物語集11「惣持院を起たてて―を始めて行ひて」

⇒しゃり【舎利】

しゃり‐えん【瀉痢塩・瀉利塩】

硫酸マグネシウムの七水和物。→硫酸マグネシウム

⇒しゃ‐り【瀉痢】

じゃもん‐がん【蛇紋岩】

主として蛇紋石から成る超塩基性の岩石で、橄欖かんらん岩・輝岩などから生じた変成岩。緑または黒色の脂肪色。模様があって美しく、室内装飾用。

⇒じゃ‐もん【蛇紋】

じゃもん‐せき【蛇紋石】

マグネシウムを主とする含水ケイ酸塩鉱物。単斜晶系および斜方晶系に属し、普通、鱗片状・繊維状・塊状をなす。蛇紋石を主成分とするのが蛇紋岩で、滑らかで脂肪光沢がある。色は緑色を主として赤・黒・黄などが加わる。装飾石材・石綿用など。

⇒じゃ‐もん【蛇紋】

しゃもん‐ふきょう‐おうじゃ【沙門不敬王者】‥キヤウワウ‥

〔仏〕世俗外の存在である沙門は政治的権力者である王に敬礼しなくてもよいとする仏教者の立場。中国の南北朝時代から唐代にかけて盛んに議論された。→慧遠えおん1

⇒しゃもん【沙門】

じゃやなぎ【蛇柳】

歌舞伎十八番の一つ。金井三笑作。1763年(宝暦13)中村座の「百千鳥大磯流通ももちどりおおいそがよい」の3番目に4代市川団十郎が初演。高野山の蛇柳の伝説による。

しゃ‐ゆう【社友】‥イウ

①社員以外で社員待遇を受ける人。

②同じ社に属する友人。

しゃ‐よ【車輿】

①車と輿こし。

②牛車ぎっしゃなどの箱。

しゃ‐よう【社用】

①会社の用務。

②神社の用務。

⇒しゃよう‐ぞく【社用族】

しゃ‐よう【斜陽】‥ヤウ

①西に傾いた太陽。また、斜めにさす夕日の光。和漢朗詠集「山は向背を成す―の裏」

②比喩的に、時勢の変化で没落しかかること。「―産業」

⇒しゃよう‐ぞく【斜陽族】

しゃよう‐ぞく【社用族】

(斜陽族と語呂を合わせて作られた言葉)社用にことよせて、社費で遊興などする連中。

⇒しゃ‐よう【社用】

しゃよう‐ぞく【斜陽族】‥ヤウ‥

(太宰治の小説「斜陽」から)急激な社会の変動によって没落した上流階級を指す語。

⇒しゃ‐よう【斜陽】

じゃ‐よく【邪欲】

よこしまな欲望。特に、肉体上のみだらな欲望。淫欲。

しゃら【洒落】

①しゃれていること。可笑記「薄化粧に花車きゃしゃめかして―なる風情をおもてにし」

②しゃらくさいこと。生意気。小癪こしゃく。浄瑠璃、曾根崎「やあ、―な丁稚でっち上がりめ」

③遊女。浮世草子、好色三代男「此所に名高き―には」

⇒しゃら‐くさ・い【洒落臭い】

⇒しゃら‐ごえ【洒落声】

しゃら【娑羅】

①⇒さらじゅ(娑羅樹)。

②しゃらのき。〈[季]夏〉

⇒しゃら‐じゅ【娑羅樹】

⇒しゃら‐そうじゅ【娑羅双樹】

⇒しゃら‐の‐き【娑羅樹】

⇒しゃら‐りん【娑羅林】

ジャラール‐アーレ‐アフマド【Jalāl Āl-e Aḥmad】

イランの作家。テヘラン生れ。社会評論「西洋かぶれ」、小説「地の呪い」など。(1923〜1969)

じゃ‐らい【射礼】

古代、正月17日に建礼門前で行われた弓射の行事。手番てつがいと称して15日に兵部省で親王以下五位以上および六衛府の者から射手をあらかじめ選出、当日は天皇が豊楽院に出御、終わって能射の者に禄を給した。大射。→射遺いのこし→賭射のりゆみ

じゃら‐か・す【戯かす】

〔他四〕

(→)「じゃらす」に同じ。

しゃらく【写楽】

江戸後期の浮世絵師。別号、東洲斎。徳島藩主蜂須賀侯のお抱え能役者、斎藤十郎兵衛と伝えるが不明。1794〜95年(寛政6〜7)の10カ月間に140種ほどの役者絵と相撲絵を集中的に残すだけで、その後の消息を絶つ。似顔表現を利かした強烈な個性描写が特色。閲歴・生没年未詳。

しゃ‐らく【洒落・灑落】

物事に頓着せず、さっぱりとしてわだかまりのないこと。「―な人」「―に生きる」

しゃ‐らく【謝落】

一定の時期に花などが脱落すること。

しゃら‐くさ・い【洒落臭い】

〔形〕

なまいきである。分ぶんをこえてしゃれたまねをする。利いた風である。浮世草子、新色五巻書「―・い、おかしやれ」。広津柳浪、煩悩「俄にわか分限の信州者なぞがしやらくせい」。「―・いことを言うな」

⇒しゃら【洒落】

じゃら‐くら

なまめかしく戯れること。だらしなくふざけること。でれでれ。じゃらじゃら。

じゃら・ける【戯ける】

〔自下一〕

(→)「じゃれる」に同じ。

しゃら‐ごえ【洒落声】‥ゴヱ

女のはしゃぎ立てる声。また、しゃれてなまめいた声。浮世草子、新色五巻書「女房が―」

⇒しゃら【洒落】

しゃら‐しゃら

①帯や布などがだらりと垂れ下がっているさま。日葡辞書「シャラシャラト、また、シャラリト、また、シャラリシャラリト」

②雪駄せったなどで急ぎ歩く足音。ちゃらちゃら。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「雪駄の音の―と」

③薄い布がすれあうさま。また、鎖などが触れあう音。

じゃら‐じゃら

①なまめいていやらしいさま。たわむれるさま。でれでれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「アレまだ―転業口てんごうぐち」。「―した男」

②数多くの小さい金属質のものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。「小銭を―させる」

しゃら‐じゅ【娑羅樹】

⇒さらじゅ。

⇒しゃら【娑羅】

じゃら・す【戯す】

〔他五〕

じゃれるようにする。じゃらかす。「猫を―・す」

しゃら‐そうじゅ【娑羅双樹】‥サウ‥

⇒さらそうじゅ。

⇒しゃら【娑羅】

じゃら‐つ・く【戯つく】

〔自五〕

①いろめいていやらしいさまをする。好色一代女1「人の心まかせなるやうに―・きて」

②たわむれる。じゃれる。色道大鏡「路次にて禿どち―・くか、よそ見などして来る時は」

しゃら‐どけ【しゃら解け】

(→)「しゃらほどけ」に同じ。

しゃら‐の‐き【娑羅樹】

ナツツバキの別称。

⇒しゃら【娑羅】

しゃら‐ほどけ【しゃら解け】

自然にゆるんで解けること。しゃらどけ。好色五人女1「帯は―をそのままに」

しゃら‐りん【娑羅林】

⇒さらりん

⇒しゃら【娑羅】

じゃらんぼん

(児童語・隠語)葬儀の行列。仏僧が葬列の先頭で打ちならす鐃鈸にょうばちの擬音から出た語。じゃらんぽん。

しゃり

純粋の錫すず。純錫。

しゃり【舎利】

(梵語śarīra 遺骨の意)

①仏陀または聖者の遺骨。塔に納めて供養し、広く信仰の対象とされた。仏舎利。

②死骸を火葬にした後に残った骨。

③俗に、米つぶ。また、米飯。「銀―」

④⇒おしゃり。

⇒しゃり‐え【舎利会】

⇒しゃり‐こうえ【舎利講会】

⇒しゃり‐でん【舎利殿】

⇒しゃり‐とう【舎利塔】

⇒しゃり‐ほう【舎利法】

⇒舎利が甲になる

しゃり【舎利】

能。鬼物。京都泉涌寺の仏舎利の由来、足疾鬼が仏舎利を奪って去ったのを韋駄天が奪い返したという説話を脚色する。

しゃ‐り【射利】

(「射」は目標を定めて射て取る意)手段を選ばず、利を得ようとすること。偶然の利をねらうこと。

しゃ‐り【這裏】

(「這」は此の意)このうち。このなか。この間かん。「―の事情」

しゃ‐り【瀉痢】

はらくだし。下痢。

⇒しゃり‐えん【瀉痢塩・瀉利塩】

じゃ‐り【砂利】

①小石。また、小石に砂のまじったもの。ざり。「―を敷く」

②劇場などで、見物の子供をいう語。転じて、子供の俗称。

⇒じゃり‐タレ【砂利タレ】

⇒じゃり‐ば【砂利場】

シャリアピン【Fedor Ivanovich Shalyapin】

ロシアのバス歌手。豊かな声量と性格的演技とで一世を風靡。(1873〜1938)

⇒シャリアピン‐ステーキ【Shalyapin steak】

シャリアピン‐ステーキ【Shalyapin steak】

ビーフ‐ステーキの一種。牛肉を叩いて薄く伸ばし、すりおろしたタマネギに漬け、焼いたもの。炒いためたタマネギを上にのせる。シャリアピンが来日した際に作らせたことからという。

⇒シャリアピン【Fedor Ivanovich Shalyapin】

シャリーア【sharī‘a アラビア】

イスラム法のこと。

シャリヴァリ【charivari フランス】

共同体の規範、特に性的規範を逸脱した者に対する儀式的制裁。主に独身男性が押しかけ、鍋釜などを叩いて大騒ぎをする。中世後期から19世紀の西欧で広く行われた。

しゃり‐え【舎利会】‥ヱ

(→)舎利講会に同じ。今昔物語集11「惣持院を起たてて―を始めて行ひて」

⇒しゃり【舎利】

しゃり‐えん【瀉痢塩・瀉利塩】

硫酸マグネシウムの七水和物。→硫酸マグネシウム

⇒しゃ‐り【瀉痢】

⇒シャム【Siam・暹羅】

ジャム‐パン

(和製語)ジャムを中に包んだ菓子パン。

⇒ジャム【jam】

シャムロ【暹羅】

(暹はシャムの音訳。初め暹・羅が合して一国を成したが、後に暹が強大となり、暹羅の2字でシャムを表すに至った)(→)シャムに同じ。

⇒シャムロ‐けい【暹羅鶏】

シャムロ‐けい【暹羅鶏】

〔動〕シャモの旧称。

⇒シャムロ【暹羅】

しゃ‐めい【社名】

神社・結社または会社の名。

しゃ‐めい【社命】

会社の命令。

しゃ‐メール【写メール】

カメラ付き携帯電話で撮影した写真を電子メールで送信するサービス。商標名。

しゃ‐めん【赦免】

罪をゆるすこと。過失をゆるすこと。「―を請う」

⇒しゃめん‐じょう【赦免状】

しゃ‐めん【斜面】

傾斜している面。「急―」

⇒しゃめん‐あんてい【斜面安定】

しゃ‐めん【赭面】

顔をあからめること。また、その顔。〈伊呂波字類抄〉

しゃめん‐あんてい【斜面安定】

斜面の崩壊に対する安全性。斜面の勾配・地層構成・植生・気象状況などに影響され、一般に、種々の面の形状を仮定し、そのうち最小の安全率をもって指標とする。

⇒しゃ‐めん【斜面】

しゃめん‐じょう【赦免状】‥ジヤウ

罪科赦免の旨をしるした書状。赦状。

⇒しゃ‐めん【赦免】

シャモ

(アイヌ語シサムまたはシャモルンクル(ともに和人の意)の転か)アイヌが非アイヌ系日本人を指していう称。

シャモ【軍鶏】

(暹羅鶏シャムロけいの転略)鶏の一品種。丈が高く、精悍。羽毛の装飾は少なく、色は、赤笹(褐色)・白笹・銀笹・黒の4種が普通。闘鶏に用い、また愛玩用・食用。天然記念物。シャム。

じゃ‐もう【邪望】‥マウ

よこしまな願望。日葡辞書「ジャマウヲトグルコトナカレ」

しゃ‐もじ【杓文字】

(「杓子しゃくし」の女房詞)飯や汁などをすくう道具。特に、飯をよそう道具。

しゃ‐もつ【謝物】

謝礼の贈物。れいもつ。

シャモット【chamotte フランス】

耐火粘土をセ氏1300〜1400度に加熱した後、破砕して粒にしたもの。耐火煉瓦れんがの製造に用いる。焼粉。

シャモニ【Chamonix】

フランス南東部、アルプス山間部の町。モンブラン登山基地、冬季スポーツの要地。

シャモニ

提供:オフィス史朗

⇒シャム【Siam・暹羅】

ジャム‐パン

(和製語)ジャムを中に包んだ菓子パン。

⇒ジャム【jam】

シャムロ【暹羅】

(暹はシャムの音訳。初め暹・羅が合して一国を成したが、後に暹が強大となり、暹羅の2字でシャムを表すに至った)(→)シャムに同じ。

⇒シャムロ‐けい【暹羅鶏】

シャムロ‐けい【暹羅鶏】

〔動〕シャモの旧称。

⇒シャムロ【暹羅】

しゃ‐めい【社名】

神社・結社または会社の名。

しゃ‐めい【社命】

会社の命令。

しゃ‐メール【写メール】

カメラ付き携帯電話で撮影した写真を電子メールで送信するサービス。商標名。

しゃ‐めん【赦免】

罪をゆるすこと。過失をゆるすこと。「―を請う」

⇒しゃめん‐じょう【赦免状】

しゃ‐めん【斜面】

傾斜している面。「急―」

⇒しゃめん‐あんてい【斜面安定】

しゃ‐めん【赭面】

顔をあからめること。また、その顔。〈伊呂波字類抄〉

しゃめん‐あんてい【斜面安定】

斜面の崩壊に対する安全性。斜面の勾配・地層構成・植生・気象状況などに影響され、一般に、種々の面の形状を仮定し、そのうち最小の安全率をもって指標とする。

⇒しゃ‐めん【斜面】

しゃめん‐じょう【赦免状】‥ジヤウ

罪科赦免の旨をしるした書状。赦状。

⇒しゃ‐めん【赦免】

シャモ

(アイヌ語シサムまたはシャモルンクル(ともに和人の意)の転か)アイヌが非アイヌ系日本人を指していう称。

シャモ【軍鶏】

(暹羅鶏シャムロけいの転略)鶏の一品種。丈が高く、精悍。羽毛の装飾は少なく、色は、赤笹(褐色)・白笹・銀笹・黒の4種が普通。闘鶏に用い、また愛玩用・食用。天然記念物。シャム。

じゃ‐もう【邪望】‥マウ

よこしまな願望。日葡辞書「ジャマウヲトグルコトナカレ」

しゃ‐もじ【杓文字】

(「杓子しゃくし」の女房詞)飯や汁などをすくう道具。特に、飯をよそう道具。

しゃ‐もつ【謝物】

謝礼の贈物。れいもつ。

シャモット【chamotte フランス】

耐火粘土をセ氏1300〜1400度に加熱した後、破砕して粒にしたもの。耐火煉瓦れんがの製造に用いる。焼粉。

シャモニ【Chamonix】

フランス南東部、アルプス山間部の町。モンブラン登山基地、冬季スポーツの要地。

シャモニ

提供:オフィス史朗

シャモワゾー【Patrick Chamoiseau】

マルティニクの小説家。フォール‐ド‐フランス生れ。クレオリテ運動の旗手。「テキサコ」でゴンクール賞。評論「支配された国で書く」。(1953〜)

しゃもん【沙門】

〔仏〕(梵語śramaṇa)出家して仏門に入り道を修める人。僧侶。桑門。出家。さもん。

⇒しゃもん‐ふきょう‐おうじゃ【沙門不敬王者】

しゃ‐もん【借問】

(誤ってシャクモンとも)仮に問うこと。ちょっと問うこと。徳冨蘆花、不如帰「―す、君は如何だ」

じゃ‐もん【蛇紋】

ヘビの胴体の斑紋。また、それに似た模様。

⇒じゃもん‐がん【蛇紋岩】

⇒じゃもん‐せき【蛇紋石】

しゃもん‐おり【斜文織】

織物組織の基本形の一つ。経糸たていと・緯糸よこいとの交差する部分が斜めの方向に連続して斜線状を表すもの。あやおり。

斜文織

シャモワゾー【Patrick Chamoiseau】

マルティニクの小説家。フォール‐ド‐フランス生れ。クレオリテ運動の旗手。「テキサコ」でゴンクール賞。評論「支配された国で書く」。(1953〜)

しゃもん【沙門】

〔仏〕(梵語śramaṇa)出家して仏門に入り道を修める人。僧侶。桑門。出家。さもん。

⇒しゃもん‐ふきょう‐おうじゃ【沙門不敬王者】

しゃ‐もん【借問】

(誤ってシャクモンとも)仮に問うこと。ちょっと問うこと。徳冨蘆花、不如帰「―す、君は如何だ」

じゃ‐もん【蛇紋】

ヘビの胴体の斑紋。また、それに似た模様。

⇒じゃもん‐がん【蛇紋岩】

⇒じゃもん‐せき【蛇紋石】

しゃもん‐おり【斜文織】

織物組織の基本形の一つ。経糸たていと・緯糸よこいとの交差する部分が斜めの方向に連続して斜線状を表すもの。あやおり。

斜文織

じゃもん‐がん【蛇紋岩】

主として蛇紋石から成る超塩基性の岩石で、橄欖かんらん岩・輝岩などから生じた変成岩。緑または黒色の脂肪色。模様があって美しく、室内装飾用。

⇒じゃ‐もん【蛇紋】

じゃもん‐せき【蛇紋石】

マグネシウムを主とする含水ケイ酸塩鉱物。単斜晶系および斜方晶系に属し、普通、鱗片状・繊維状・塊状をなす。蛇紋石を主成分とするのが蛇紋岩で、滑らかで脂肪光沢がある。色は緑色を主として赤・黒・黄などが加わる。装飾石材・石綿用など。

⇒じゃ‐もん【蛇紋】

しゃもん‐ふきょう‐おうじゃ【沙門不敬王者】‥キヤウワウ‥

〔仏〕世俗外の存在である沙門は政治的権力者である王に敬礼しなくてもよいとする仏教者の立場。中国の南北朝時代から唐代にかけて盛んに議論された。→慧遠えおん1

⇒しゃもん【沙門】

じゃやなぎ【蛇柳】

歌舞伎十八番の一つ。金井三笑作。1763年(宝暦13)中村座の「百千鳥大磯流通ももちどりおおいそがよい」の3番目に4代市川団十郎が初演。高野山の蛇柳の伝説による。

しゃ‐ゆう【社友】‥イウ

①社員以外で社員待遇を受ける人。

②同じ社に属する友人。

しゃ‐よ【車輿】

①車と輿こし。

②牛車ぎっしゃなどの箱。

しゃ‐よう【社用】

①会社の用務。

②神社の用務。

⇒しゃよう‐ぞく【社用族】

しゃ‐よう【斜陽】‥ヤウ

①西に傾いた太陽。また、斜めにさす夕日の光。和漢朗詠集「山は向背を成す―の裏」

②比喩的に、時勢の変化で没落しかかること。「―産業」

⇒しゃよう‐ぞく【斜陽族】

しゃよう‐ぞく【社用族】

(斜陽族と語呂を合わせて作られた言葉)社用にことよせて、社費で遊興などする連中。

⇒しゃ‐よう【社用】

しゃよう‐ぞく【斜陽族】‥ヤウ‥

(太宰治の小説「斜陽」から)急激な社会の変動によって没落した上流階級を指す語。

⇒しゃ‐よう【斜陽】

じゃ‐よく【邪欲】

よこしまな欲望。特に、肉体上のみだらな欲望。淫欲。

しゃら【洒落】

①しゃれていること。可笑記「薄化粧に花車きゃしゃめかして―なる風情をおもてにし」

②しゃらくさいこと。生意気。小癪こしゃく。浄瑠璃、曾根崎「やあ、―な丁稚でっち上がりめ」

③遊女。浮世草子、好色三代男「此所に名高き―には」

⇒しゃら‐くさ・い【洒落臭い】

⇒しゃら‐ごえ【洒落声】

しゃら【娑羅】

①⇒さらじゅ(娑羅樹)。

②しゃらのき。〈[季]夏〉

⇒しゃら‐じゅ【娑羅樹】

⇒しゃら‐そうじゅ【娑羅双樹】

⇒しゃら‐の‐き【娑羅樹】

⇒しゃら‐りん【娑羅林】

ジャラール‐アーレ‐アフマド【Jalāl Āl-e Aḥmad】

イランの作家。テヘラン生れ。社会評論「西洋かぶれ」、小説「地の呪い」など。(1923〜1969)

じゃ‐らい【射礼】

古代、正月17日に建礼門前で行われた弓射の行事。手番てつがいと称して15日に兵部省で親王以下五位以上および六衛府の者から射手をあらかじめ選出、当日は天皇が豊楽院に出御、終わって能射の者に禄を給した。大射。→射遺いのこし→賭射のりゆみ

じゃら‐か・す【戯かす】

〔他四〕

(→)「じゃらす」に同じ。

しゃらく【写楽】

江戸後期の浮世絵師。別号、東洲斎。徳島藩主蜂須賀侯のお抱え能役者、斎藤十郎兵衛と伝えるが不明。1794〜95年(寛政6〜7)の10カ月間に140種ほどの役者絵と相撲絵を集中的に残すだけで、その後の消息を絶つ。似顔表現を利かした強烈な個性描写が特色。閲歴・生没年未詳。

しゃ‐らく【洒落・灑落】

物事に頓着せず、さっぱりとしてわだかまりのないこと。「―な人」「―に生きる」

しゃ‐らく【謝落】

一定の時期に花などが脱落すること。

しゃら‐くさ・い【洒落臭い】

〔形〕

なまいきである。分ぶんをこえてしゃれたまねをする。利いた風である。浮世草子、新色五巻書「―・い、おかしやれ」。広津柳浪、煩悩「俄にわか分限の信州者なぞがしやらくせい」。「―・いことを言うな」

⇒しゃら【洒落】

じゃら‐くら

なまめかしく戯れること。だらしなくふざけること。でれでれ。じゃらじゃら。

じゃら・ける【戯ける】

〔自下一〕

(→)「じゃれる」に同じ。

しゃら‐ごえ【洒落声】‥ゴヱ

女のはしゃぎ立てる声。また、しゃれてなまめいた声。浮世草子、新色五巻書「女房が―」

⇒しゃら【洒落】

しゃら‐しゃら

①帯や布などがだらりと垂れ下がっているさま。日葡辞書「シャラシャラト、また、シャラリト、また、シャラリシャラリト」

②雪駄せったなどで急ぎ歩く足音。ちゃらちゃら。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「雪駄の音の―と」

③薄い布がすれあうさま。また、鎖などが触れあう音。

じゃら‐じゃら

①なまめいていやらしいさま。たわむれるさま。でれでれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「アレまだ―転業口てんごうぐち」。「―した男」

②数多くの小さい金属質のものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。「小銭を―させる」

しゃら‐じゅ【娑羅樹】

⇒さらじゅ。

⇒しゃら【娑羅】

じゃら・す【戯す】

〔他五〕

じゃれるようにする。じゃらかす。「猫を―・す」

しゃら‐そうじゅ【娑羅双樹】‥サウ‥

⇒さらそうじゅ。

⇒しゃら【娑羅】

じゃら‐つ・く【戯つく】

〔自五〕

①いろめいていやらしいさまをする。好色一代女1「人の心まかせなるやうに―・きて」

②たわむれる。じゃれる。色道大鏡「路次にて禿どち―・くか、よそ見などして来る時は」

しゃら‐どけ【しゃら解け】

(→)「しゃらほどけ」に同じ。

しゃら‐の‐き【娑羅樹】

ナツツバキの別称。

⇒しゃら【娑羅】

しゃら‐ほどけ【しゃら解け】

自然にゆるんで解けること。しゃらどけ。好色五人女1「帯は―をそのままに」

しゃら‐りん【娑羅林】

⇒さらりん

⇒しゃら【娑羅】

じゃらんぼん

(児童語・隠語)葬儀の行列。仏僧が葬列の先頭で打ちならす鐃鈸にょうばちの擬音から出た語。じゃらんぽん。

しゃり

純粋の錫すず。純錫。

しゃり【舎利】

(梵語śarīra 遺骨の意)

①仏陀または聖者の遺骨。塔に納めて供養し、広く信仰の対象とされた。仏舎利。

②死骸を火葬にした後に残った骨。

③俗に、米つぶ。また、米飯。「銀―」

④⇒おしゃり。

⇒しゃり‐え【舎利会】

⇒しゃり‐こうえ【舎利講会】

⇒しゃり‐でん【舎利殿】

⇒しゃり‐とう【舎利塔】

⇒しゃり‐ほう【舎利法】

⇒舎利が甲になる

しゃり【舎利】

能。鬼物。京都泉涌寺の仏舎利の由来、足疾鬼が仏舎利を奪って去ったのを韋駄天が奪い返したという説話を脚色する。

しゃ‐り【射利】

(「射」は目標を定めて射て取る意)手段を選ばず、利を得ようとすること。偶然の利をねらうこと。

しゃ‐り【這裏】

(「這」は此の意)このうち。このなか。この間かん。「―の事情」

しゃ‐り【瀉痢】

はらくだし。下痢。

⇒しゃり‐えん【瀉痢塩・瀉利塩】

じゃ‐り【砂利】

①小石。また、小石に砂のまじったもの。ざり。「―を敷く」

②劇場などで、見物の子供をいう語。転じて、子供の俗称。

⇒じゃり‐タレ【砂利タレ】

⇒じゃり‐ば【砂利場】

シャリアピン【Fedor Ivanovich Shalyapin】

ロシアのバス歌手。豊かな声量と性格的演技とで一世を風靡。(1873〜1938)

⇒シャリアピン‐ステーキ【Shalyapin steak】

シャリアピン‐ステーキ【Shalyapin steak】

ビーフ‐ステーキの一種。牛肉を叩いて薄く伸ばし、すりおろしたタマネギに漬け、焼いたもの。炒いためたタマネギを上にのせる。シャリアピンが来日した際に作らせたことからという。

⇒シャリアピン【Fedor Ivanovich Shalyapin】

シャリーア【sharī‘a アラビア】

イスラム法のこと。

シャリヴァリ【charivari フランス】

共同体の規範、特に性的規範を逸脱した者に対する儀式的制裁。主に独身男性が押しかけ、鍋釜などを叩いて大騒ぎをする。中世後期から19世紀の西欧で広く行われた。

しゃり‐え【舎利会】‥ヱ

(→)舎利講会に同じ。今昔物語集11「惣持院を起たてて―を始めて行ひて」

⇒しゃり【舎利】

しゃり‐えん【瀉痢塩・瀉利塩】

硫酸マグネシウムの七水和物。→硫酸マグネシウム

⇒しゃ‐り【瀉痢】

じゃもん‐がん【蛇紋岩】

主として蛇紋石から成る超塩基性の岩石で、橄欖かんらん岩・輝岩などから生じた変成岩。緑または黒色の脂肪色。模様があって美しく、室内装飾用。

⇒じゃ‐もん【蛇紋】

じゃもん‐せき【蛇紋石】

マグネシウムを主とする含水ケイ酸塩鉱物。単斜晶系および斜方晶系に属し、普通、鱗片状・繊維状・塊状をなす。蛇紋石を主成分とするのが蛇紋岩で、滑らかで脂肪光沢がある。色は緑色を主として赤・黒・黄などが加わる。装飾石材・石綿用など。

⇒じゃ‐もん【蛇紋】

しゃもん‐ふきょう‐おうじゃ【沙門不敬王者】‥キヤウワウ‥

〔仏〕世俗外の存在である沙門は政治的権力者である王に敬礼しなくてもよいとする仏教者の立場。中国の南北朝時代から唐代にかけて盛んに議論された。→慧遠えおん1

⇒しゃもん【沙門】

じゃやなぎ【蛇柳】

歌舞伎十八番の一つ。金井三笑作。1763年(宝暦13)中村座の「百千鳥大磯流通ももちどりおおいそがよい」の3番目に4代市川団十郎が初演。高野山の蛇柳の伝説による。

しゃ‐ゆう【社友】‥イウ

①社員以外で社員待遇を受ける人。

②同じ社に属する友人。

しゃ‐よ【車輿】

①車と輿こし。

②牛車ぎっしゃなどの箱。

しゃ‐よう【社用】

①会社の用務。

②神社の用務。

⇒しゃよう‐ぞく【社用族】

しゃ‐よう【斜陽】‥ヤウ

①西に傾いた太陽。また、斜めにさす夕日の光。和漢朗詠集「山は向背を成す―の裏」

②比喩的に、時勢の変化で没落しかかること。「―産業」

⇒しゃよう‐ぞく【斜陽族】

しゃよう‐ぞく【社用族】

(斜陽族と語呂を合わせて作られた言葉)社用にことよせて、社費で遊興などする連中。

⇒しゃ‐よう【社用】

しゃよう‐ぞく【斜陽族】‥ヤウ‥

(太宰治の小説「斜陽」から)急激な社会の変動によって没落した上流階級を指す語。

⇒しゃ‐よう【斜陽】

じゃ‐よく【邪欲】

よこしまな欲望。特に、肉体上のみだらな欲望。淫欲。

しゃら【洒落】

①しゃれていること。可笑記「薄化粧に花車きゃしゃめかして―なる風情をおもてにし」

②しゃらくさいこと。生意気。小癪こしゃく。浄瑠璃、曾根崎「やあ、―な丁稚でっち上がりめ」

③遊女。浮世草子、好色三代男「此所に名高き―には」

⇒しゃら‐くさ・い【洒落臭い】

⇒しゃら‐ごえ【洒落声】

しゃら【娑羅】

①⇒さらじゅ(娑羅樹)。

②しゃらのき。〈[季]夏〉

⇒しゃら‐じゅ【娑羅樹】

⇒しゃら‐そうじゅ【娑羅双樹】

⇒しゃら‐の‐き【娑羅樹】

⇒しゃら‐りん【娑羅林】

ジャラール‐アーレ‐アフマド【Jalāl Āl-e Aḥmad】

イランの作家。テヘラン生れ。社会評論「西洋かぶれ」、小説「地の呪い」など。(1923〜1969)

じゃ‐らい【射礼】

古代、正月17日に建礼門前で行われた弓射の行事。手番てつがいと称して15日に兵部省で親王以下五位以上および六衛府の者から射手をあらかじめ選出、当日は天皇が豊楽院に出御、終わって能射の者に禄を給した。大射。→射遺いのこし→賭射のりゆみ

じゃら‐か・す【戯かす】

〔他四〕

(→)「じゃらす」に同じ。

しゃらく【写楽】

江戸後期の浮世絵師。別号、東洲斎。徳島藩主蜂須賀侯のお抱え能役者、斎藤十郎兵衛と伝えるが不明。1794〜95年(寛政6〜7)の10カ月間に140種ほどの役者絵と相撲絵を集中的に残すだけで、その後の消息を絶つ。似顔表現を利かした強烈な個性描写が特色。閲歴・生没年未詳。

しゃ‐らく【洒落・灑落】

物事に頓着せず、さっぱりとしてわだかまりのないこと。「―な人」「―に生きる」

しゃ‐らく【謝落】

一定の時期に花などが脱落すること。

しゃら‐くさ・い【洒落臭い】

〔形〕

なまいきである。分ぶんをこえてしゃれたまねをする。利いた風である。浮世草子、新色五巻書「―・い、おかしやれ」。広津柳浪、煩悩「俄にわか分限の信州者なぞがしやらくせい」。「―・いことを言うな」

⇒しゃら【洒落】

じゃら‐くら

なまめかしく戯れること。だらしなくふざけること。でれでれ。じゃらじゃら。

じゃら・ける【戯ける】

〔自下一〕

(→)「じゃれる」に同じ。

しゃら‐ごえ【洒落声】‥ゴヱ

女のはしゃぎ立てる声。また、しゃれてなまめいた声。浮世草子、新色五巻書「女房が―」

⇒しゃら【洒落】

しゃら‐しゃら

①帯や布などがだらりと垂れ下がっているさま。日葡辞書「シャラシャラト、また、シャラリト、また、シャラリシャラリト」

②雪駄せったなどで急ぎ歩く足音。ちゃらちゃら。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「雪駄の音の―と」

③薄い布がすれあうさま。また、鎖などが触れあう音。

じゃら‐じゃら

①なまめいていやらしいさま。たわむれるさま。でれでれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「アレまだ―転業口てんごうぐち」。「―した男」

②数多くの小さい金属質のものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。「小銭を―させる」

しゃら‐じゅ【娑羅樹】

⇒さらじゅ。

⇒しゃら【娑羅】

じゃら・す【戯す】

〔他五〕

じゃれるようにする。じゃらかす。「猫を―・す」

しゃら‐そうじゅ【娑羅双樹】‥サウ‥

⇒さらそうじゅ。

⇒しゃら【娑羅】

じゃら‐つ・く【戯つく】

〔自五〕

①いろめいていやらしいさまをする。好色一代女1「人の心まかせなるやうに―・きて」

②たわむれる。じゃれる。色道大鏡「路次にて禿どち―・くか、よそ見などして来る時は」

しゃら‐どけ【しゃら解け】

(→)「しゃらほどけ」に同じ。

しゃら‐の‐き【娑羅樹】

ナツツバキの別称。

⇒しゃら【娑羅】

しゃら‐ほどけ【しゃら解け】

自然にゆるんで解けること。しゃらどけ。好色五人女1「帯は―をそのままに」

しゃら‐りん【娑羅林】

⇒さらりん

⇒しゃら【娑羅】

じゃらんぼん

(児童語・隠語)葬儀の行列。仏僧が葬列の先頭で打ちならす鐃鈸にょうばちの擬音から出た語。じゃらんぽん。

しゃり

純粋の錫すず。純錫。

しゃり【舎利】

(梵語śarīra 遺骨の意)

①仏陀または聖者の遺骨。塔に納めて供養し、広く信仰の対象とされた。仏舎利。

②死骸を火葬にした後に残った骨。

③俗に、米つぶ。また、米飯。「銀―」

④⇒おしゃり。

⇒しゃり‐え【舎利会】

⇒しゃり‐こうえ【舎利講会】

⇒しゃり‐でん【舎利殿】

⇒しゃり‐とう【舎利塔】

⇒しゃり‐ほう【舎利法】

⇒舎利が甲になる

しゃり【舎利】

能。鬼物。京都泉涌寺の仏舎利の由来、足疾鬼が仏舎利を奪って去ったのを韋駄天が奪い返したという説話を脚色する。

しゃ‐り【射利】

(「射」は目標を定めて射て取る意)手段を選ばず、利を得ようとすること。偶然の利をねらうこと。

しゃ‐り【這裏】

(「這」は此の意)このうち。このなか。この間かん。「―の事情」

しゃ‐り【瀉痢】

はらくだし。下痢。

⇒しゃり‐えん【瀉痢塩・瀉利塩】

じゃ‐り【砂利】

①小石。また、小石に砂のまじったもの。ざり。「―を敷く」

②劇場などで、見物の子供をいう語。転じて、子供の俗称。

⇒じゃり‐タレ【砂利タレ】

⇒じゃり‐ば【砂利場】

シャリアピン【Fedor Ivanovich Shalyapin】

ロシアのバス歌手。豊かな声量と性格的演技とで一世を風靡。(1873〜1938)

⇒シャリアピン‐ステーキ【Shalyapin steak】

シャリアピン‐ステーキ【Shalyapin steak】

ビーフ‐ステーキの一種。牛肉を叩いて薄く伸ばし、すりおろしたタマネギに漬け、焼いたもの。炒いためたタマネギを上にのせる。シャリアピンが来日した際に作らせたことからという。

⇒シャリアピン【Fedor Ivanovich Shalyapin】

シャリーア【sharī‘a アラビア】

イスラム法のこと。

シャリヴァリ【charivari フランス】

共同体の規範、特に性的規範を逸脱した者に対する儀式的制裁。主に独身男性が押しかけ、鍋釜などを叩いて大騒ぎをする。中世後期から19世紀の西欧で広く行われた。

しゃり‐え【舎利会】‥ヱ

(→)舎利講会に同じ。今昔物語集11「惣持院を起たてて―を始めて行ひて」

⇒しゃり【舎利】

しゃり‐えん【瀉痢塩・瀉利塩】

硫酸マグネシウムの七水和物。→硫酸マグネシウム

⇒しゃ‐り【瀉痢】

広辞苑 ページ 9200 での【○三味線を弾く】単語。