複数辞典一括検索+![]()

![]()

ふね【船・舟・槽】🔗⭐🔉

ふね【船・舟・槽】

①木材・鉄などで造り、人や物をのせて水上を渡航するもの。

②水・酒などを入れる箱形の器。湯ぶね・酒槽さかぶね・紙漉槽かみすきぶね・馬糧桶うまぶねの類。

③棺。「船入ふないり」

④刺身などを入れて売る底の浅い容器。

◇「舟」は、手でこぐ小型のものに使うことが多い。「槽」は、2に使う。

⇒船がすわる

⇒船に刻みて剣を求む

⇒船は水より火を恐る

⇒船を漕ぐ

ふ‐ねい【不佞】🔗⭐🔉

ふ‐ねい【不佞】

①才知のないこと。

②自己の謙称。黄表紙、孔子縞于時藍染こうしじまときにあいぞめ「―は浅草無宿でござる」

ふねい【普寧】🔗⭐🔉

ふねい【普寧】

兀庵ごったんの諱いみな。

ぶねいおう‐りょう【武寧王陵】‥ワウ‥🔗⭐🔉

ぶねいおう‐りょう【武寧王陵】‥ワウ‥

韓国忠清南道公州市にある百済の武寧王(在位501〜523)夫妻の陵墓。円墳で、塼築せんちくの墓室がある。豊富な副葬品と共に2枚の刻字石板が出土、そのうちの1枚には寧東大将軍百済斯麻王の名が記される。

プネウマ【pneuma ギリシア】🔗⭐🔉

プネウマ【pneuma ギリシア】

(息・風の意)ギリシア哲学で、人間の生命の原理。聖書では、精神的生命の原理、霊。

○船がすわるふねがすわる

腰をすえて居すわる。座を立たない。浄瑠璃、曾根崎「揚げづめの大々尽、お船がすわつた」

⇒ふね【船・舟・槽】

ふね‐さし【船差】🔗⭐🔉

ふね‐さし【船差】

棹さおをさして船を進める人。ふなさし。

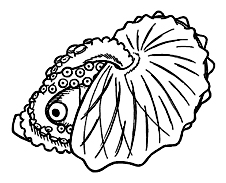

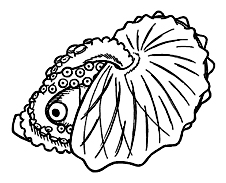

ふね‐だこ【船蛸】🔗⭐🔉

ふね‐だこ【船蛸】

アオイガイ科のタコ。雌は、体長6〜9センチメートル、第1腕がうちわ状に広がり、その表面に特殊な殻(「たこぶね」という)を形成してこの中に卵嚢を産みつけ保育する。雄は小さく、貝殻をつくらない。世界の温帯・熱帯の海表にすむ。

ふねだこ

ふね‐づり【船釣】🔗⭐🔉

ふね‐づり【船釣】

船に乗って魚釣りをすること。ふなづり。

広辞苑 ページ 17335。