複数辞典一括検索+![]()

![]()

ひも【紐】🔗⭐🔉

ひも【紐】

①物を束ねまたは結びつなぐ太い糸。また細い布・革など。ひぼ。万葉集20「わが妹子いもこがしぬひにせよと着けし―糸になるとも吾わは解かじとよ」「―で結ぶ」「財布の―を緩める」

②女を働かせて金銭をみつがせている情夫。

③そのことの裏側にあるよくない条件。「―が付いている融資」

④ホタテガイ・アカガイなどの外套膜の部分の俗称。

ひ‐も【氷面】🔗⭐🔉

ひ‐も【氷面】

こおりの張った面。「紐」にかけて用いることが多い。枕草子90「うは氷あはに結べる―なれば」

ひ‐もう【皮毛】🔗⭐🔉

ひ‐もう【皮毛】

皮と毛。

ひも‐うち【紐打ち】🔗⭐🔉

ひも‐うち【紐打ち】

編んだり、より合わせたりして紐を作ること。

ひも‐おとし【紐落し】🔗⭐🔉

ひも‐おとし【紐落し】

(→)「おびとき」に同じ。

ひも‐かがみ【紐鏡】🔗⭐🔉

ひも‐かがみ【紐鏡】

[一]〔名〕

①つまみに紐のついている鏡。

②「てにをは紐鏡」の略称。

[二]〔枕〕

(鏡につけた紐を解くなの意の「なときそ」と音が近いことから)「能登香のとか」(地名)にかかる。

ひも‐かがみ【氷面鏡】🔗⭐🔉

ひも‐かがみ【氷面鏡】

(「紐鏡」に基づく造語か)氷の、面が鏡のようにきらきら光っているもの。〈[季]冬〉。雪玉集「枝に今とけゆく花の―結ぶやうつる春の池水」

ひもがた‐どうぶつ【紐形動物】🔗⭐🔉

ひもがた‐どうぶつ【紐形動物】

無脊椎動物の一門。体は紐状でやや扁平、環節はない。消化管の上方に餌を捕るための伸縮自在の吻がある。体長数ミリメートル〜数十センチメートル。多く海産で、海藻の間や泥中にすむ。雌雄異体。紐虫。

ひも‐がたな【紐小刀】🔗⭐🔉

ひも‐がたな【紐小刀】

細い紐を鞘さやにつけて懐中に納めた小さな刀。刀子とうす。懐剣。垂仁紀「―を取りて皇后に授けて」

ひも‐かわ【紐革】‥カハ🔗⭐🔉

ひも‐かわ【紐革】‥カハ

①革の紐。

②紐革饂飩うどんの略。

⇒ひもかわ‐うどん【紐革饂飩】

ひもかわ‐うどん【紐革饂飩】‥カハ‥🔗⭐🔉

ひもかわ‐うどん【紐革饂飩】‥カハ‥

革紐のように平たく作ったうどん。きしめん。ひもかわ。

⇒ひも‐かわ【紐革】

ひ‐もく【比目】🔗⭐🔉

ひ‐もく【比目】

目を並べること。

⇒ひもく‐の‐うお【比目魚】

⇒ひもく‐の‐まくら【比目の枕】

ひ‐もく【皮目】🔗⭐🔉

ひ‐もく【皮目】

樹木の幹・枝・根などにあり、植物体の内外に空気を通わせるための組織。サクラ類やカバノキ科で顕著。皮孔。

ひ‐もく【費目】🔗⭐🔉

ひ‐もく【費目】

使途によって分類した、費用の名目。「―別」

ひもく‐の‐うお【比目魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

ひもく‐の‐うお【比目魚】‥ウヲ

目がおのおの一つしかなく、2匹並んで泳ぐという想像上の魚。普通は、ヒラメ・カレイの類をいう。

⇒ひ‐もく【比目】

ひもく‐の‐まくら【比目の枕】🔗⭐🔉

ひもく‐の‐まくら【比目の枕】

夫婦が共寝すること。

⇒ひ‐もく【比目】

ひも‐さ・す【紐差す】🔗⭐🔉

ひも‐さ・す【紐差す】

〔自四〕

①紐を結ぶ。曾丹集「今日よりは夏の衣になるなへに―・しあへず」

②蕾つぼみがまだ開かない。夫木和歌抄4「まだ―・せる山桜かな」

ひもじ・い🔗⭐🔉

ひもじ・い

〔形〕[文]ひも・じ(シク)

(「ひだるし」の文字詞「ひもじ」を活用させた語)腹がすいて食物がほしい。ひだるい。狂言、業平餅「アラ―・じやとためいきを」。「―・い思いをする」

ひ‐も‐すがら【終日】🔗⭐🔉

ひ‐も‐すがら【終日】

〔副〕

(→)「ひねもす」に同じ。「波つづき銀のさざなみはてしなくかがやく海を―見る」(白秋)

ひもす‐どり【ひもす鳥】🔗⭐🔉

ひもす‐どり【ひもす鳥】

カラスの異称。

ひも‐せん【紐線】🔗⭐🔉

ひも‐せん【紐線】

電気のコード。

ひも‐タイ【紐タイ】🔗⭐🔉

ひも‐タイ【紐タイ】

紐状のネクタイ。ループタイなど。

ひ‐もち【日持ち・日保ち】🔗⭐🔉

ひ‐もち【日持ち・日保ち】

食物が日数を経ても変質しないこと。その度合。「―のよい菓子」「―がする」

ひ‐もち【火持ち・火保ち】🔗⭐🔉

ひ‐もち【火持ち・火保ち】

炭火などが消えずにいる度合。「―のよい炭」

ひ‐もつ【被物】🔗⭐🔉

ひ‐もつ【被物】

功労に酬いるために与える衣類など。かずけもの。

ひも‐つき【紐付き】🔗⭐🔉

ひも‐つき【紐付き】

①紐のついていること。また、その衣服や道具。

②(→)縄付なわつきに同じ。

③女に情夫があること。また、その女。

④転じて、背後によくない条件がついていること。「―の金」

⇒ひもつき‐ゆうし【紐付融資】

ひもつき‐ゆうし【紐付融資】🔗⭐🔉

ひもつき‐ゆうし【紐付融資】

使途に関して条件のついている融資。

⇒ひも‐つき【紐付き】

ひも‐つけ【紐付け】🔗⭐🔉

ひも‐つけ【紐付け】

衣服・諸道具などの、紐をつけるべき所。

ひ‐もと【火元】🔗⭐🔉

ひ‐もと【火元】

①火のある所。ひのもと。

②出火した場所。火災を起こした家。

③転じて、騒ぎの原因。「うわさの―を突きとめる」

④(「火下」と書く)香会の主催者。香元こうもと。

⇒ひもと‐み【火元見】

ひも‐とおし【紐通し】‥トホシ🔗⭐🔉

ひも‐とおし【紐通し】‥トホシ

①紐を通すべき孔。

②紐を通すための道具。

ひも‐とき【紐解き】🔗⭐🔉

ひも‐とき【紐解き】

(→)「おびとき」に同じ。

ひも‐と・く【繙く】🔗⭐🔉

ひも‐と・く【繙く】

〔他五〕

書物の帙ちつの紐を解く。一般に、書物をひらいて読む。ひもどく。「古典を―・く」

ひも‐と・く【紐解く】🔗⭐🔉

ひも‐と・く【紐解く】

〔自四〕

①下紐を解く。万葉集14「香取をとめのゆひし―・く」

②つぼみが開く。ほころびる。源氏物語蜻蛉「花の―・く御前のくさむらを」

ひもと‐み【火元見】🔗⭐🔉

ひもと‐み【火元見】

江戸時代、火元の状況を見届けて将軍または藩主に報告することをつかさどった役。

⇒ひ‐もと【火元】

ひ‐もどり【日戻り】🔗⭐🔉

ひ‐もどり【日戻り】

(舟行に用いる語。「ひがえり」の「かえる」が顛覆する意に通ずるので、忌んで言う)ひがえり。〈日葡辞書〉

ひも‐なおし【紐直し】‥ナホシ🔗⭐🔉

ひも‐なおし【紐直し】‥ナホシ

(→)「おびとき」に同じ。

ひ‐もの【干物・乾物】🔗⭐🔉

ひ‐もの【干物・乾物】

保存がきくよう、魚・貝などを干して作った食品。「鰺あじの―」

ひ‐もの【桧物】🔗⭐🔉

ひ‐もの【桧物】

ヒノキの材で作った薄いわげもの。後には、わげものの総称。まげもの。

⇒ひもの‐ざ【桧物座】

⇒ひもの‐ざいく【桧物細工】

⇒ひもの‐し【桧物師】

⇒ひもの‐ぶね【桧物船】

⇒ひもの‐や【桧物屋】

ひも‐の‐お【紐の緒】‥ヲ🔗⭐🔉

ひも‐の‐お【紐の緒】‥ヲ

着物につけた紐。また、下紐。万葉集9「うれしみと―解きて」

⇒ひものお‐の【紐の緒の】

ひものお‐の【紐の緒の】‥ヲ‥🔗⭐🔉

ひものお‐の【紐の緒の】‥ヲ‥

〔枕〕

(紐を結ぶのに、一方を輪にして他方をそれに入れてつなげるからか)「入る」「いつがる」にかかる。万葉集12「―心に入りて恋しきものを」

⇒ひも‐の‐お【紐の緒】

ひもの‐ざ【桧物座】🔗⭐🔉

ひもの‐ざ【桧物座】

鎌倉・室町時代、市いちで桧物を製造・販売した業者の組合。七座の一つ。

⇒ひ‐もの【桧物】

ひもの‐ざいく【桧物細工】🔗⭐🔉

ひもの‐ざいく【桧物細工】

桧物を使って細工すること。また、その細工物。

⇒ひ‐もの【桧物】

ひもの‐し【桧物師】🔗⭐🔉

ひもの‐し【桧物師】

桧物をつくる人。桧物細工師。ひものだくみ。

⇒ひ‐もの【桧物】

ひもの‐ぶね【桧物船】🔗⭐🔉

ひもの‐ぶね【桧物船】

桧材または桧物細工を積んだ船。源平盛衰記33「当国の―とて、まさの木積みたる船百三十余艘点定して奉る」

⇒ひ‐もの【桧物】

ひもの‐や【桧物屋】🔗⭐🔉

ひもの‐や【桧物屋】

桧物を製造する家または人。

⇒ひ‐もの【桧物】

ひもの‐や🔗⭐🔉

ひもの‐や

(忌物屋か)葬具類を売る店。九州西部地方でいう。早物屋。

ひも‐むし【紐虫】🔗⭐🔉

ひも‐むし【紐虫】

紐形動物の総称。ミドリヒモムシ・ヤジロベヒモムシ・ヒモビルなど。

ひ‐もも【緋桃】🔗⭐🔉

ひ‐もも【緋桃】

花が緋色の桃。〈[季]春〉

ひもろぎ【胙】🔗⭐🔉

ひもろぎ【胙】

(神籬ひもろぎに供える物の意から)神に供える米・餅・肉など。堀河百首夏「卯の花も神の―ときてけり」

ひもろぎ【神籬】🔗⭐🔉

ひもろぎ【神籬】

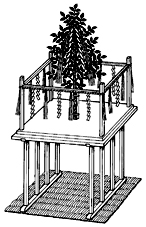

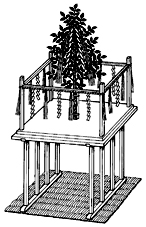

(古くは清音)往古、神霊が宿っていると考えた山・森・老木などの周囲に常磐木ときわぎを植えめぐらし、玉垣で囲んで神聖を保ったところ。後には、室内・庭上に常磐木を立て、これを神の宿る所として神籬と呼んだ。現在、普通の形式は、下に荒薦あらこもを敷き、八脚案やつあしのつくえを置き、さらに枠を組んで中央に榊さかきの枝を立て、木綿ゆうと垂しでとを取り付ける。ひぼろぎ。万葉集11「神なびに―立てていはへども」

神籬

広辞苑に「ヒモ」で始まるの検索結果 1-51。もっと読み込む