複数辞典一括検索+![]()

![]()

からだ【体】🔗⭐🔉

からだ【体】

①頭から足までをまとめていう語。身体。体躯。「立派な―」「―を横たえる」

②死体。義経記8「むなしき―に向ひて嘆き給ひけるは」。〈日葡辞書〉

③身体のうち、頭と手足を除いた部分。胴。胴部。

④1のあり方・健康状態・能力。「弱い―」「―にものを言わせる」

⇒からだ‐だおし【体倒し】

⇒からだ‐つき【体付き】

⇒体が空く

⇒体が続く

⇒体に障る

⇒体を惜しむ

⇒体を粉にする

⇒体をこわす

⇒体を張る

○体が空くからだがあく🔗⭐🔉

○体が空くからだがあく

仕事や用事を終えて暇になる。

⇒からだ【体】

○体が続くからだがつづく🔗⭐🔉

○体が続くからだがつづく

長い期間の負担の大きい仕事に体が耐える。「毎日残業では体が続かない」

⇒からだ【体】

から‐だき【空焚き】

水を入れずにからのまま焚くこと。鍋・やかん、また、風呂・ボイラーなどにいう。

から‐たけ【幹竹】

ハチク(淡竹)およびマダケ(真竹)の別称。

⇒からたけ‐わり【幹竹割り】

から‐たけ【漢竹・唐竹】

中国渡来の竹。笛などをつくった。寒竹かんちく。新撰六帖6「―の笛にまくてふかばざくら春面白く風ぞふくなる」

からたけ‐わり【幹竹割り】

幹竹を割るように、物を縦にまっすぐに切り割くこと。多くは人を斬る場合にいう。謡曲、烏帽子折「真向よりも、―に、上帯ぎはまで、割りつけられて」

⇒から‐たけ【幹竹】

からだ‐だおし【体倒し】‥ダフシ

体だけ大きくて意気地がない者。見かけ倒し。西鶴諸国ばなし「思へば―めと」

⇒からだ【体】

から‐たち【枳・枸橘・枳殻】

(「唐たちばな」の略)ミカン科の落葉低木。中国の原産で、普通生垣として栽培。高さ約2メートルで、よく分枝し、とげが多い。樹皮は緑色。葉は複葉、葉柄に翼をもつ。春の末、葉に先立ち、白色5弁の小花を開く。秋、芳香ある実が黄熟するが食べられない。未熟の実を乾し健胃剤とする。臭橘。きこく。花は〈[季]春〉。万葉集16「―のうばら刈りそけ倉建てむ」

からたち

カラタチ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カラタチ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カラタチ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

カラタチ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

から‐だち【唐大刀】

奈良時代、唐から舶来した大刀。柄や鞘に装飾を施す。また、それを模して日本で作った大刀。

から‐たちばな【唐橘】

①(中国から渡来したタチバナの意)カラタチのこと。〈新撰字鏡7〉

②ヤブコウジ科の常緑小低木。関東以南に分布。夏、葉のつけ根に白色5裂の小花を数個開く。果実は球形、赤熟。白熟・黄熟する種もある。庭木として植栽。タチバナ。コウジ。ササリンドウ。

からだ‐つき【体付き】

外観から感ずる身体の様子。身体の恰好かっこう。「―が似ている」

⇒からだ【体】

から‐たで【辛蓼】

味の辛い蓼。狂言、酢薑すはじかみ「からき物、辛子―からひるや」

から‐だち【唐大刀】

奈良時代、唐から舶来した大刀。柄や鞘に装飾を施す。また、それを模して日本で作った大刀。

から‐たちばな【唐橘】

①(中国から渡来したタチバナの意)カラタチのこと。〈新撰字鏡7〉

②ヤブコウジ科の常緑小低木。関東以南に分布。夏、葉のつけ根に白色5裂の小花を数個開く。果実は球形、赤熟。白熟・黄熟する種もある。庭木として植栽。タチバナ。コウジ。ササリンドウ。

からだ‐つき【体付き】

外観から感ずる身体の様子。身体の恰好かっこう。「―が似ている」

⇒からだ【体】

から‐たで【辛蓼】

味の辛い蓼。狂言、酢薑すはじかみ「からき物、辛子―からひるや」

カラタチ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カラタチ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

カラタチ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

カラタチ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

から‐だち【唐大刀】

奈良時代、唐から舶来した大刀。柄や鞘に装飾を施す。また、それを模して日本で作った大刀。

から‐たちばな【唐橘】

①(中国から渡来したタチバナの意)カラタチのこと。〈新撰字鏡7〉

②ヤブコウジ科の常緑小低木。関東以南に分布。夏、葉のつけ根に白色5裂の小花を数個開く。果実は球形、赤熟。白熟・黄熟する種もある。庭木として植栽。タチバナ。コウジ。ササリンドウ。

からだ‐つき【体付き】

外観から感ずる身体の様子。身体の恰好かっこう。「―が似ている」

⇒からだ【体】

から‐たで【辛蓼】

味の辛い蓼。狂言、酢薑すはじかみ「からき物、辛子―からひるや」

から‐だち【唐大刀】

奈良時代、唐から舶来した大刀。柄や鞘に装飾を施す。また、それを模して日本で作った大刀。

から‐たちばな【唐橘】

①(中国から渡来したタチバナの意)カラタチのこと。〈新撰字鏡7〉

②ヤブコウジ科の常緑小低木。関東以南に分布。夏、葉のつけ根に白色5裂の小花を数個開く。果実は球形、赤熟。白熟・黄熟する種もある。庭木として植栽。タチバナ。コウジ。ササリンドウ。

からだ‐つき【体付き】

外観から感ずる身体の様子。身体の恰好かっこう。「―が似ている」

⇒からだ【体】

から‐たで【辛蓼】

味の辛い蓼。狂言、酢薑すはじかみ「からき物、辛子―からひるや」

からだ‐だおし【体倒し】‥ダフシ🔗⭐🔉

からだ‐だおし【体倒し】‥ダフシ

体だけ大きくて意気地がない者。見かけ倒し。西鶴諸国ばなし「思へば―めと」

⇒からだ【体】

○体に障るからだにさわる🔗⭐🔉

○体に障るからだにさわる

体に悪い影響がある。「夜露は―」

⇒からだ【体】

から‐たま【唐玉】

①舶来の珠玉。美しい玉。万葉集5「少女らが少女さびすと―を袂に巻かし」

②筍たけのこの異称。

○体を惜しむからだをおしむ🔗⭐🔉

○体を惜しむからだをおしむ

ほねおしみをする。

⇒からだ【体】

○体を粉にするからだをこにする🔗⭐🔉

○体を粉にするからだをこにする

精根の続く限り働く。身を粉にする。

⇒からだ【体】

○体をこわすからだをこわす🔗⭐🔉

○体をこわすからだをこわす

健康をそこなう。

⇒からだ【体】

○体を張るからだをはる🔗⭐🔉

○体を張るからだをはる

一身を投げ出して行動する。

⇒からだ【体】

カラチ【Karachi】

パキスタンの南部、インダス河口西方にある同国最大の都市。アラビア海に臨む港湾都市。人口933万9千(1998)。

カラチ

撮影:田沼武能

から‐ちち【乾乳】

乳汁の出ない乳房。また、その女。

から‐ちゃ【空茶】

茶菓子なしに、茶を飲むこと。茶だけ出すこと。

から‐ちゃ【枯茶】

染色の一種。黄みを帯びた茶色。西鶴織留5「帯はむかし―の繻子しゅすの一幅物」

Munsell color system: 5YR4.5/4.5

から‐ちゃ【唐茶】

中国風にたてた煎茶。蓋のある茶碗に茶を入れ、熱湯を注いで飲むもの。

から‐ちょう【唐蝶】‥テフ

アゲハチョウの異称。

から‐ちょうず【空手水】‥テウヅ

水のないとき、柄杓ひしゃくで手水をかけるまねをして手を清めたことにすること。浄瑠璃、神霊矢口渡「義岑公は―」

からつ【唐津】

①佐賀県北西部、唐津湾に臨む市。もと小笠原氏6万石の城下町。かつては石炭積出港。人口13万1千。

唐津城

撮影:山梨勝弘

から‐ちち【乾乳】

乳汁の出ない乳房。また、その女。

から‐ちゃ【空茶】

茶菓子なしに、茶を飲むこと。茶だけ出すこと。

から‐ちゃ【枯茶】

染色の一種。黄みを帯びた茶色。西鶴織留5「帯はむかし―の繻子しゅすの一幅物」

Munsell color system: 5YR4.5/4.5

から‐ちゃ【唐茶】

中国風にたてた煎茶。蓋のある茶碗に茶を入れ、熱湯を注いで飲むもの。

から‐ちょう【唐蝶】‥テフ

アゲハチョウの異称。

から‐ちょうず【空手水】‥テウヅ

水のないとき、柄杓ひしゃくで手水をかけるまねをして手を清めたことにすること。浄瑠璃、神霊矢口渡「義岑公は―」

からつ【唐津】

①佐賀県北西部、唐津湾に臨む市。もと小笠原氏6万石の城下町。かつては石炭積出港。人口13万1千。

唐津城

撮影:山梨勝弘

唐津湾と唐津城

撮影:関戸 勇

唐津湾と唐津城

撮影:関戸 勇

②唐津焼の略。

⇒からつ‐もの【唐津物】

⇒からつ‐や【唐津屋】

⇒からつ‐やき【唐津焼】

か‐らつ【苛辣】

きびし過ぎること。はげし過ぎること。

から‐づかい【空遣い】‥ヅカヒ

ない金をあるように見せかけて使うこと。歌舞伎、韓人漢文手管始「ここは長崎の湊だけ、―がはやるかいなあ」

からっ‐かぜ【空っ風・乾っ風】

カラカゼの促音化。〈[季]冬〉

からっ‐きし

〔副〕

(カラキシの促音化。下に打消の語を伴って)まるで。すこしも。全く。「―意気地がない」

からっ‐きり

〔副〕

(カラキリの促音化)「からっきし」に同じ。浮世風呂2「ほんにほんに―気の休まる間がねへ」

から‐つ・く

〔自四〕

①からからに乾く。

②からからと音がする。

がら‐つ・く

〔自五〕

①がらがらと音がする。

②言動に落着きがない。

から‐づくり【唐作り】

中国で作ったもの。中国風に作ったもの。

から‐づけ【鹹漬】

漬物を塩からく漬けること。また、その漬物。

からっ‐けつ【空っ穴】

カラケツの促音化。

カラッチ【Carracci】

イタリア、ボローニャ派の画家の一族。アゴスティーノ(Agostino C.1557〜1602)・アンニバーレ(Annibale C.1560〜1609)の兄弟および彼らの従兄ロドヴィコ(Lodovico C.1555〜1619)。アンニバーレが最も優れ、バロック期の古典主義またアカデミズム形成に貢献。

からっ‐ちり【軽尻】

「からじり」の転。

から‐づつ【空筒】

(→)空砲くうほうに同じ。

カラット【karaat オランダ】

①金の純度を示す単位。記号K 純金を24カラットとする。例えば14カラットとは、24分中に14分の金を含むもので、14金ともいう。

②宝石の質量の単位。1カラットは200ミリグラムに当たる。記号ct, car

からっ‐と

〔副〕

①湿気がなく心地よく乾いているさま。「―した山の空気」「てんぷらを―揚げる」

②明るく広々としたさま。「―晴れる」

③こだわりがなく、明るく気持よいさま。「―した気性の人」

④ある状態が、急にまたはすっかり変わるさま。がらっと。「考え方が―変わる」

カラッパ【Calappa ラテン】

〔動〕カラッパ科、特にそのうちのカラッパ属のカニの総称。甲の背は丸く盛り上がり、両側後部が張り出し、その下側に歩脚が納まる。鋏脚きょうきゃくは強力で、右側の鋏はさみの突起を利用して貝殻を割る。甲長約10センチメートル。浅海の砂泥底に生息。ヤマトカラッパ・ソデカラッパなど。

カラッパ

提供:東京動物園協会

②唐津焼の略。

⇒からつ‐もの【唐津物】

⇒からつ‐や【唐津屋】

⇒からつ‐やき【唐津焼】

か‐らつ【苛辣】

きびし過ぎること。はげし過ぎること。

から‐づかい【空遣い】‥ヅカヒ

ない金をあるように見せかけて使うこと。歌舞伎、韓人漢文手管始「ここは長崎の湊だけ、―がはやるかいなあ」

からっ‐かぜ【空っ風・乾っ風】

カラカゼの促音化。〈[季]冬〉

からっ‐きし

〔副〕

(カラキシの促音化。下に打消の語を伴って)まるで。すこしも。全く。「―意気地がない」

からっ‐きり

〔副〕

(カラキリの促音化)「からっきし」に同じ。浮世風呂2「ほんにほんに―気の休まる間がねへ」

から‐つ・く

〔自四〕

①からからに乾く。

②からからと音がする。

がら‐つ・く

〔自五〕

①がらがらと音がする。

②言動に落着きがない。

から‐づくり【唐作り】

中国で作ったもの。中国風に作ったもの。

から‐づけ【鹹漬】

漬物を塩からく漬けること。また、その漬物。

からっ‐けつ【空っ穴】

カラケツの促音化。

カラッチ【Carracci】

イタリア、ボローニャ派の画家の一族。アゴスティーノ(Agostino C.1557〜1602)・アンニバーレ(Annibale C.1560〜1609)の兄弟および彼らの従兄ロドヴィコ(Lodovico C.1555〜1619)。アンニバーレが最も優れ、バロック期の古典主義またアカデミズム形成に貢献。

からっ‐ちり【軽尻】

「からじり」の転。

から‐づつ【空筒】

(→)空砲くうほうに同じ。

カラット【karaat オランダ】

①金の純度を示す単位。記号K 純金を24カラットとする。例えば14カラットとは、24分中に14分の金を含むもので、14金ともいう。

②宝石の質量の単位。1カラットは200ミリグラムに当たる。記号ct, car

からっ‐と

〔副〕

①湿気がなく心地よく乾いているさま。「―した山の空気」「てんぷらを―揚げる」

②明るく広々としたさま。「―晴れる」

③こだわりがなく、明るく気持よいさま。「―した気性の人」

④ある状態が、急にまたはすっかり変わるさま。がらっと。「考え方が―変わる」

カラッパ【Calappa ラテン】

〔動〕カラッパ科、特にそのうちのカラッパ属のカニの総称。甲の背は丸く盛り上がり、両側後部が張り出し、その下側に歩脚が納まる。鋏脚きょうきゃくは強力で、右側の鋏はさみの突起を利用して貝殻を割る。甲長約10センチメートル。浅海の砂泥底に生息。ヤマトカラッパ・ソデカラッパなど。

カラッパ

提供:東京動物園協会

から‐つばき【空唾】

①癪にさわった時、空威張りしてみせる時などにわざと吐く唾。

②(→)「なまつば」に同じ。からつば。

がらっ‐ぱち

言語・動作の粗野な人。

からっ‐ぱら【空っ腹】

(カラハラの促音化)すきばら。くうふく。

からっ‐ぺた【空っ下手】

(カラヘタの促音化)まるでへたなこと。へたで問題にならないこと。また、そのような人。「歌は―だ」

からっ‐ぽ【空っぽ】

中が空虚なこと。中に物がないこと。から。「―な頭」「―の箱」

から‐づみ【空積み】

セメントなどの接合剤を用いないで、石を積み上げること。↔練り積み

からつ‐もの【唐津物】

①唐津焼。

②西日本で、陶器全般の俗称。

⇒からつ【唐津】

からつ‐や【唐津屋】

(北陸・山陰・瀬戸内地方で)陶磁器を製し、または売る家。また、その人をいう。

⇒からつ【唐津】

からつ‐やき【唐津焼】

唐津市をはじめとする肥前地方一帯で広く作られる陶器の総称。天正(1573〜1592)の頃に始まるといい、文禄・慶長の役後渡来した朝鮮の陶工によって多くの窯が開かれた。素朴で瀟洒しょうしゃな作風が殊に茶人に賞される。

⇒からつ【唐津】

から‐つゆ【空梅雨・乾梅雨】

ほとんど雨の降らない梅雨。照り梅雨。〈[季]夏〉

から‐づり【空釣り】

餌をつけずに、釣針でひっかけて魚を捕る漁法。空鉤からばり釣り。

⇒からづり‐はえなわ【空釣延縄】

からづり‐はえなわ【空釣延縄】‥ハヘナハ

多くの釣針を取り付けて垂らし、海底近く沈めて、針にかかった魚を捕る延縄。

⇒から‐づり【空釣り】

から‐て【空手】

手に何物も持たないこと。すで。てぶら。

から‐て【空手・唐手】

武器を持たず、手足による突き・蹴り・受けの3方法を基本とする拳法。中国から沖縄へ伝来して発達した。空手術。

カラテア【Calathea ラテン】

クズウコン科の多年生観葉植物。トラフヒメバショウ・ゴシキヤバネバショウなどが代表。高さ30〜40センチメートル。楕円形・卵状楕円形・披針形などの有柄の葉を叢生、美しい斑紋がある。また、クズウコン科カラテア属植物(その学名)で、熱帯アメリカなどに約200種が分布。

ガラテイア【Galateia】

ギリシア神話で海のニンフ。一つ目巨人の恋人として牧歌に登場。ガラティア人(ケルト人)の祖とする伝承もある。

カラディウム【Caladium ラテン】

サトイモ科の多年生観葉植物。地下の塊茎から数本の長い葉柄をもった卵形の大葉を出し、葉は緑色に白・桃・紅などが混ざる。園芸品種が多い。また、サトイモ科ハイモ属植物(その学名)で、熱帯アメリカに約15種が分布。カラジウム。ハニシキ(葉錦)。

カラテオドリ【Constantin Carathéodory】

ギリシアの数学者。ドイツ生れ。ミュンヘン大学教授。関数論を中心に、変分学と偏微分方程式、曲面論・微分幾何・等周問題など、業績はひろい分野にわたる。(1873〜1950)

から‐てがた【空手形】

①売買その他の取引に基づく債権・債務の発生または存在がないのに、資金融通のために作成した手形。信用薄く危険が多い。くうてがた。融通手形。↔実手形。

②実行されない約束。「―に終わる」

から‐でっぽう【空鉄砲】‥パウ

①弾丸をこめずにうつ鉄砲。からづつ。

②でたらめ。法螺ほら。鉄砲。

ガラテヤ【Galatia】

小アジア中央部の古地名。

⇒ガラテヤ‐しょ【ガラテヤ書】

⇒ガラテヤ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ガラテヤの信徒への手紙】

ガラテヤ‐しょ【ガラテヤ書】

(→)「ガラテヤの信徒への手紙」に同じ。

⇒ガラテヤ【Galatia】

ガラテヤ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ガラテヤの信徒への手紙】

新約聖書中の、使徒パウロがガラテヤの教会に送った書簡。「ローマの信徒への手紙」とともに、パウロの信仰と神学がよくあらわれている。ガラテヤ人への手紙。ガラテヤ書。

⇒ガラテヤ【Galatia】

から‐てんじく【唐天竺】‥ヂク

中国とインド。また、非常に遠い異境のたとえ。「―の果てまでも」

から‐と【唐櫃】

(→)「からびつ」に同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「―・米櫃・灰俵、打ち返してぞ探しける」

から‐ど【唐戸】

(カラトとも)框かまちを組んで間に板を入れた扉。桟唐戸さんからど。謡曲、夜討曾我「上には薄衣引き被かずき、―の脇にぞ待ちかけたる」

から‐とう【辛党】‥タウ

酒好きの人。左党。↔甘党

から‐どう【空胴】

(→)金胴かなどうに同じ。太平記31「関将監が―を、くさ目どほしに射抜かれて」

から‐とじ【唐綴じ】‥トヂ

①中国風の書籍の綴じ方。

②「袋綴じ」の古称。

から‐とむらい【空葬】‥トムラヒ

死体の発見されない死人のために仮に行う葬式。

から‐とり【唐鳥】

外国産の鳥。オウム・クジャクなど。

⇒からとり‐の‐あと【唐鳥の跡】

からとり‐の‐あと【唐鳥の跡】

(漢字が鳥の足跡をみて作られたとの伝説による)漢字。漢学。

⇒から‐とり【唐鳥】

から‐とりひき【空取引】

⇒くうとりひき

から‐な【辛菜】

辛味のある菜の総称。祝詞、祈年祭「大野の原に生ふる物は甘菜、―」

から‐な【唐名】

①中国風の名。漢名。↔大和名やまとな。

②令制の官名を唐制で呼んだ名。太政大臣を相国しょうこく、中納言を黄門と呼ぶ類。とうみょう。

③珍しい名。別名。あだ名。狂言、舎弟「先づ盗人の―の様なものでおりやる」

ガラナ【guarana】

アマゾン地方に産するムクロジ科の蔓性高木の種子。また、それを練って作った薬剤。カフェインを含み、強壮剤・興奮性飲料とする。

から‐なし【唐梨】

①赤いりんご。

②花梨かりんの別称。

から‐なつめ【唐棗】

サネブトナツメの別称。

から‐なでしこ【唐撫子】

①セキチクの別称。〈[季]夏〉。枕草子192「―のいみじう咲きたるに」

②襲かさねの色目。山科流では表裏ともに唐紅。宇津保物語楼上下「―の唐綾の袿うちきひとかさね」

から‐に【空荷】

荷物を積んでいないこと。

から‐に【鹹煮】

塩気を強くして煮ること。また、その煮たもの。

から‐に

(カラ(理由などの意)に格助詞ニが付いて接続助詞的に働く)

①ただ…だけで。万葉集11「しろたへの袖を小端はつはつ見し―かかる恋をもわれはするかも」。「見る―強そうだ」

②…と同時に。…やいなや。古今和歌集秋「吹く―秋の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ」

③…だからといって。源氏物語夕顔「などか御門の御子ならむ―、見む人さへかたほならず物ほめがちなる」

④(ハを伴って限定条件を表す。「からにゃあ」とも)…以上は。「聞いた―は放っておけない」

から‐にしき【唐錦】

[一]〔名〕

唐織の錦。舶来の錦。枕草子88「めでたきもの。―、飾り太刀」↔大和やまと錦。

[二]〔枕〕

「たつ(裁つ)」「おる(織る)」「ぬふ(縫ふ)」などにかかる。

⇒からにしき‐おどし【唐錦縅】

からにしき‐おどし【唐錦縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐錦を細く裁って両端を裏へ折り返し、芯に布を入れた緒で縅したもの。

⇒から‐にしき【唐錦】

から‐つばき【空唾】

①癪にさわった時、空威張りしてみせる時などにわざと吐く唾。

②(→)「なまつば」に同じ。からつば。

がらっ‐ぱち

言語・動作の粗野な人。

からっ‐ぱら【空っ腹】

(カラハラの促音化)すきばら。くうふく。

からっ‐ぺた【空っ下手】

(カラヘタの促音化)まるでへたなこと。へたで問題にならないこと。また、そのような人。「歌は―だ」

からっ‐ぽ【空っぽ】

中が空虚なこと。中に物がないこと。から。「―な頭」「―の箱」

から‐づみ【空積み】

セメントなどの接合剤を用いないで、石を積み上げること。↔練り積み

からつ‐もの【唐津物】

①唐津焼。

②西日本で、陶器全般の俗称。

⇒からつ【唐津】

からつ‐や【唐津屋】

(北陸・山陰・瀬戸内地方で)陶磁器を製し、または売る家。また、その人をいう。

⇒からつ【唐津】

からつ‐やき【唐津焼】

唐津市をはじめとする肥前地方一帯で広く作られる陶器の総称。天正(1573〜1592)の頃に始まるといい、文禄・慶長の役後渡来した朝鮮の陶工によって多くの窯が開かれた。素朴で瀟洒しょうしゃな作風が殊に茶人に賞される。

⇒からつ【唐津】

から‐つゆ【空梅雨・乾梅雨】

ほとんど雨の降らない梅雨。照り梅雨。〈[季]夏〉

から‐づり【空釣り】

餌をつけずに、釣針でひっかけて魚を捕る漁法。空鉤からばり釣り。

⇒からづり‐はえなわ【空釣延縄】

からづり‐はえなわ【空釣延縄】‥ハヘナハ

多くの釣針を取り付けて垂らし、海底近く沈めて、針にかかった魚を捕る延縄。

⇒から‐づり【空釣り】

から‐て【空手】

手に何物も持たないこと。すで。てぶら。

から‐て【空手・唐手】

武器を持たず、手足による突き・蹴り・受けの3方法を基本とする拳法。中国から沖縄へ伝来して発達した。空手術。

カラテア【Calathea ラテン】

クズウコン科の多年生観葉植物。トラフヒメバショウ・ゴシキヤバネバショウなどが代表。高さ30〜40センチメートル。楕円形・卵状楕円形・披針形などの有柄の葉を叢生、美しい斑紋がある。また、クズウコン科カラテア属植物(その学名)で、熱帯アメリカなどに約200種が分布。

ガラテイア【Galateia】

ギリシア神話で海のニンフ。一つ目巨人の恋人として牧歌に登場。ガラティア人(ケルト人)の祖とする伝承もある。

カラディウム【Caladium ラテン】

サトイモ科の多年生観葉植物。地下の塊茎から数本の長い葉柄をもった卵形の大葉を出し、葉は緑色に白・桃・紅などが混ざる。園芸品種が多い。また、サトイモ科ハイモ属植物(その学名)で、熱帯アメリカに約15種が分布。カラジウム。ハニシキ(葉錦)。

カラテオドリ【Constantin Carathéodory】

ギリシアの数学者。ドイツ生れ。ミュンヘン大学教授。関数論を中心に、変分学と偏微分方程式、曲面論・微分幾何・等周問題など、業績はひろい分野にわたる。(1873〜1950)

から‐てがた【空手形】

①売買その他の取引に基づく債権・債務の発生または存在がないのに、資金融通のために作成した手形。信用薄く危険が多い。くうてがた。融通手形。↔実手形。

②実行されない約束。「―に終わる」

から‐でっぽう【空鉄砲】‥パウ

①弾丸をこめずにうつ鉄砲。からづつ。

②でたらめ。法螺ほら。鉄砲。

ガラテヤ【Galatia】

小アジア中央部の古地名。

⇒ガラテヤ‐しょ【ガラテヤ書】

⇒ガラテヤ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ガラテヤの信徒への手紙】

ガラテヤ‐しょ【ガラテヤ書】

(→)「ガラテヤの信徒への手紙」に同じ。

⇒ガラテヤ【Galatia】

ガラテヤ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ガラテヤの信徒への手紙】

新約聖書中の、使徒パウロがガラテヤの教会に送った書簡。「ローマの信徒への手紙」とともに、パウロの信仰と神学がよくあらわれている。ガラテヤ人への手紙。ガラテヤ書。

⇒ガラテヤ【Galatia】

から‐てんじく【唐天竺】‥ヂク

中国とインド。また、非常に遠い異境のたとえ。「―の果てまでも」

から‐と【唐櫃】

(→)「からびつ」に同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「―・米櫃・灰俵、打ち返してぞ探しける」

から‐ど【唐戸】

(カラトとも)框かまちを組んで間に板を入れた扉。桟唐戸さんからど。謡曲、夜討曾我「上には薄衣引き被かずき、―の脇にぞ待ちかけたる」

から‐とう【辛党】‥タウ

酒好きの人。左党。↔甘党

から‐どう【空胴】

(→)金胴かなどうに同じ。太平記31「関将監が―を、くさ目どほしに射抜かれて」

から‐とじ【唐綴じ】‥トヂ

①中国風の書籍の綴じ方。

②「袋綴じ」の古称。

から‐とむらい【空葬】‥トムラヒ

死体の発見されない死人のために仮に行う葬式。

から‐とり【唐鳥】

外国産の鳥。オウム・クジャクなど。

⇒からとり‐の‐あと【唐鳥の跡】

からとり‐の‐あと【唐鳥の跡】

(漢字が鳥の足跡をみて作られたとの伝説による)漢字。漢学。

⇒から‐とり【唐鳥】

から‐とりひき【空取引】

⇒くうとりひき

から‐な【辛菜】

辛味のある菜の総称。祝詞、祈年祭「大野の原に生ふる物は甘菜、―」

から‐な【唐名】

①中国風の名。漢名。↔大和名やまとな。

②令制の官名を唐制で呼んだ名。太政大臣を相国しょうこく、中納言を黄門と呼ぶ類。とうみょう。

③珍しい名。別名。あだ名。狂言、舎弟「先づ盗人の―の様なものでおりやる」

ガラナ【guarana】

アマゾン地方に産するムクロジ科の蔓性高木の種子。また、それを練って作った薬剤。カフェインを含み、強壮剤・興奮性飲料とする。

から‐なし【唐梨】

①赤いりんご。

②花梨かりんの別称。

から‐なつめ【唐棗】

サネブトナツメの別称。

から‐なでしこ【唐撫子】

①セキチクの別称。〈[季]夏〉。枕草子192「―のいみじう咲きたるに」

②襲かさねの色目。山科流では表裏ともに唐紅。宇津保物語楼上下「―の唐綾の袿うちきひとかさね」

から‐に【空荷】

荷物を積んでいないこと。

から‐に【鹹煮】

塩気を強くして煮ること。また、その煮たもの。

から‐に

(カラ(理由などの意)に格助詞ニが付いて接続助詞的に働く)

①ただ…だけで。万葉集11「しろたへの袖を小端はつはつ見し―かかる恋をもわれはするかも」。「見る―強そうだ」

②…と同時に。…やいなや。古今和歌集秋「吹く―秋の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ」

③…だからといって。源氏物語夕顔「などか御門の御子ならむ―、見む人さへかたほならず物ほめがちなる」

④(ハを伴って限定条件を表す。「からにゃあ」とも)…以上は。「聞いた―は放っておけない」

から‐にしき【唐錦】

[一]〔名〕

唐織の錦。舶来の錦。枕草子88「めでたきもの。―、飾り太刀」↔大和やまと錦。

[二]〔枕〕

「たつ(裁つ)」「おる(織る)」「ぬふ(縫ふ)」などにかかる。

⇒からにしき‐おどし【唐錦縅】

からにしき‐おどし【唐錦縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐錦を細く裁って両端を裏へ折り返し、芯に布を入れた緒で縅したもの。

⇒から‐にしき【唐錦】

から‐ちち【乾乳】

乳汁の出ない乳房。また、その女。

から‐ちゃ【空茶】

茶菓子なしに、茶を飲むこと。茶だけ出すこと。

から‐ちゃ【枯茶】

染色の一種。黄みを帯びた茶色。西鶴織留5「帯はむかし―の繻子しゅすの一幅物」

Munsell color system: 5YR4.5/4.5

から‐ちゃ【唐茶】

中国風にたてた煎茶。蓋のある茶碗に茶を入れ、熱湯を注いで飲むもの。

から‐ちょう【唐蝶】‥テフ

アゲハチョウの異称。

から‐ちょうず【空手水】‥テウヅ

水のないとき、柄杓ひしゃくで手水をかけるまねをして手を清めたことにすること。浄瑠璃、神霊矢口渡「義岑公は―」

からつ【唐津】

①佐賀県北西部、唐津湾に臨む市。もと小笠原氏6万石の城下町。かつては石炭積出港。人口13万1千。

唐津城

撮影:山梨勝弘

から‐ちち【乾乳】

乳汁の出ない乳房。また、その女。

から‐ちゃ【空茶】

茶菓子なしに、茶を飲むこと。茶だけ出すこと。

から‐ちゃ【枯茶】

染色の一種。黄みを帯びた茶色。西鶴織留5「帯はむかし―の繻子しゅすの一幅物」

Munsell color system: 5YR4.5/4.5

から‐ちゃ【唐茶】

中国風にたてた煎茶。蓋のある茶碗に茶を入れ、熱湯を注いで飲むもの。

から‐ちょう【唐蝶】‥テフ

アゲハチョウの異称。

から‐ちょうず【空手水】‥テウヅ

水のないとき、柄杓ひしゃくで手水をかけるまねをして手を清めたことにすること。浄瑠璃、神霊矢口渡「義岑公は―」

からつ【唐津】

①佐賀県北西部、唐津湾に臨む市。もと小笠原氏6万石の城下町。かつては石炭積出港。人口13万1千。

唐津城

撮影:山梨勝弘

唐津湾と唐津城

撮影:関戸 勇

唐津湾と唐津城

撮影:関戸 勇

②唐津焼の略。

⇒からつ‐もの【唐津物】

⇒からつ‐や【唐津屋】

⇒からつ‐やき【唐津焼】

か‐らつ【苛辣】

きびし過ぎること。はげし過ぎること。

から‐づかい【空遣い】‥ヅカヒ

ない金をあるように見せかけて使うこと。歌舞伎、韓人漢文手管始「ここは長崎の湊だけ、―がはやるかいなあ」

からっ‐かぜ【空っ風・乾っ風】

カラカゼの促音化。〈[季]冬〉

からっ‐きし

〔副〕

(カラキシの促音化。下に打消の語を伴って)まるで。すこしも。全く。「―意気地がない」

からっ‐きり

〔副〕

(カラキリの促音化)「からっきし」に同じ。浮世風呂2「ほんにほんに―気の休まる間がねへ」

から‐つ・く

〔自四〕

①からからに乾く。

②からからと音がする。

がら‐つ・く

〔自五〕

①がらがらと音がする。

②言動に落着きがない。

から‐づくり【唐作り】

中国で作ったもの。中国風に作ったもの。

から‐づけ【鹹漬】

漬物を塩からく漬けること。また、その漬物。

からっ‐けつ【空っ穴】

カラケツの促音化。

カラッチ【Carracci】

イタリア、ボローニャ派の画家の一族。アゴスティーノ(Agostino C.1557〜1602)・アンニバーレ(Annibale C.1560〜1609)の兄弟および彼らの従兄ロドヴィコ(Lodovico C.1555〜1619)。アンニバーレが最も優れ、バロック期の古典主義またアカデミズム形成に貢献。

からっ‐ちり【軽尻】

「からじり」の転。

から‐づつ【空筒】

(→)空砲くうほうに同じ。

カラット【karaat オランダ】

①金の純度を示す単位。記号K 純金を24カラットとする。例えば14カラットとは、24分中に14分の金を含むもので、14金ともいう。

②宝石の質量の単位。1カラットは200ミリグラムに当たる。記号ct, car

からっ‐と

〔副〕

①湿気がなく心地よく乾いているさま。「―した山の空気」「てんぷらを―揚げる」

②明るく広々としたさま。「―晴れる」

③こだわりがなく、明るく気持よいさま。「―した気性の人」

④ある状態が、急にまたはすっかり変わるさま。がらっと。「考え方が―変わる」

カラッパ【Calappa ラテン】

〔動〕カラッパ科、特にそのうちのカラッパ属のカニの総称。甲の背は丸く盛り上がり、両側後部が張り出し、その下側に歩脚が納まる。鋏脚きょうきゃくは強力で、右側の鋏はさみの突起を利用して貝殻を割る。甲長約10センチメートル。浅海の砂泥底に生息。ヤマトカラッパ・ソデカラッパなど。

カラッパ

提供:東京動物園協会

②唐津焼の略。

⇒からつ‐もの【唐津物】

⇒からつ‐や【唐津屋】

⇒からつ‐やき【唐津焼】

か‐らつ【苛辣】

きびし過ぎること。はげし過ぎること。

から‐づかい【空遣い】‥ヅカヒ

ない金をあるように見せかけて使うこと。歌舞伎、韓人漢文手管始「ここは長崎の湊だけ、―がはやるかいなあ」

からっ‐かぜ【空っ風・乾っ風】

カラカゼの促音化。〈[季]冬〉

からっ‐きし

〔副〕

(カラキシの促音化。下に打消の語を伴って)まるで。すこしも。全く。「―意気地がない」

からっ‐きり

〔副〕

(カラキリの促音化)「からっきし」に同じ。浮世風呂2「ほんにほんに―気の休まる間がねへ」

から‐つ・く

〔自四〕

①からからに乾く。

②からからと音がする。

がら‐つ・く

〔自五〕

①がらがらと音がする。

②言動に落着きがない。

から‐づくり【唐作り】

中国で作ったもの。中国風に作ったもの。

から‐づけ【鹹漬】

漬物を塩からく漬けること。また、その漬物。

からっ‐けつ【空っ穴】

カラケツの促音化。

カラッチ【Carracci】

イタリア、ボローニャ派の画家の一族。アゴスティーノ(Agostino C.1557〜1602)・アンニバーレ(Annibale C.1560〜1609)の兄弟および彼らの従兄ロドヴィコ(Lodovico C.1555〜1619)。アンニバーレが最も優れ、バロック期の古典主義またアカデミズム形成に貢献。

からっ‐ちり【軽尻】

「からじり」の転。

から‐づつ【空筒】

(→)空砲くうほうに同じ。

カラット【karaat オランダ】

①金の純度を示す単位。記号K 純金を24カラットとする。例えば14カラットとは、24分中に14分の金を含むもので、14金ともいう。

②宝石の質量の単位。1カラットは200ミリグラムに当たる。記号ct, car

からっ‐と

〔副〕

①湿気がなく心地よく乾いているさま。「―した山の空気」「てんぷらを―揚げる」

②明るく広々としたさま。「―晴れる」

③こだわりがなく、明るく気持よいさま。「―した気性の人」

④ある状態が、急にまたはすっかり変わるさま。がらっと。「考え方が―変わる」

カラッパ【Calappa ラテン】

〔動〕カラッパ科、特にそのうちのカラッパ属のカニの総称。甲の背は丸く盛り上がり、両側後部が張り出し、その下側に歩脚が納まる。鋏脚きょうきゃくは強力で、右側の鋏はさみの突起を利用して貝殻を割る。甲長約10センチメートル。浅海の砂泥底に生息。ヤマトカラッパ・ソデカラッパなど。

カラッパ

提供:東京動物園協会

から‐つばき【空唾】

①癪にさわった時、空威張りしてみせる時などにわざと吐く唾。

②(→)「なまつば」に同じ。からつば。

がらっ‐ぱち

言語・動作の粗野な人。

からっ‐ぱら【空っ腹】

(カラハラの促音化)すきばら。くうふく。

からっ‐ぺた【空っ下手】

(カラヘタの促音化)まるでへたなこと。へたで問題にならないこと。また、そのような人。「歌は―だ」

からっ‐ぽ【空っぽ】

中が空虚なこと。中に物がないこと。から。「―な頭」「―の箱」

から‐づみ【空積み】

セメントなどの接合剤を用いないで、石を積み上げること。↔練り積み

からつ‐もの【唐津物】

①唐津焼。

②西日本で、陶器全般の俗称。

⇒からつ【唐津】

からつ‐や【唐津屋】

(北陸・山陰・瀬戸内地方で)陶磁器を製し、または売る家。また、その人をいう。

⇒からつ【唐津】

からつ‐やき【唐津焼】

唐津市をはじめとする肥前地方一帯で広く作られる陶器の総称。天正(1573〜1592)の頃に始まるといい、文禄・慶長の役後渡来した朝鮮の陶工によって多くの窯が開かれた。素朴で瀟洒しょうしゃな作風が殊に茶人に賞される。

⇒からつ【唐津】

から‐つゆ【空梅雨・乾梅雨】

ほとんど雨の降らない梅雨。照り梅雨。〈[季]夏〉

から‐づり【空釣り】

餌をつけずに、釣針でひっかけて魚を捕る漁法。空鉤からばり釣り。

⇒からづり‐はえなわ【空釣延縄】

からづり‐はえなわ【空釣延縄】‥ハヘナハ

多くの釣針を取り付けて垂らし、海底近く沈めて、針にかかった魚を捕る延縄。

⇒から‐づり【空釣り】

から‐て【空手】

手に何物も持たないこと。すで。てぶら。

から‐て【空手・唐手】

武器を持たず、手足による突き・蹴り・受けの3方法を基本とする拳法。中国から沖縄へ伝来して発達した。空手術。

カラテア【Calathea ラテン】

クズウコン科の多年生観葉植物。トラフヒメバショウ・ゴシキヤバネバショウなどが代表。高さ30〜40センチメートル。楕円形・卵状楕円形・披針形などの有柄の葉を叢生、美しい斑紋がある。また、クズウコン科カラテア属植物(その学名)で、熱帯アメリカなどに約200種が分布。

ガラテイア【Galateia】

ギリシア神話で海のニンフ。一つ目巨人の恋人として牧歌に登場。ガラティア人(ケルト人)の祖とする伝承もある。

カラディウム【Caladium ラテン】

サトイモ科の多年生観葉植物。地下の塊茎から数本の長い葉柄をもった卵形の大葉を出し、葉は緑色に白・桃・紅などが混ざる。園芸品種が多い。また、サトイモ科ハイモ属植物(その学名)で、熱帯アメリカに約15種が分布。カラジウム。ハニシキ(葉錦)。

カラテオドリ【Constantin Carathéodory】

ギリシアの数学者。ドイツ生れ。ミュンヘン大学教授。関数論を中心に、変分学と偏微分方程式、曲面論・微分幾何・等周問題など、業績はひろい分野にわたる。(1873〜1950)

から‐てがた【空手形】

①売買その他の取引に基づく債権・債務の発生または存在がないのに、資金融通のために作成した手形。信用薄く危険が多い。くうてがた。融通手形。↔実手形。

②実行されない約束。「―に終わる」

から‐でっぽう【空鉄砲】‥パウ

①弾丸をこめずにうつ鉄砲。からづつ。

②でたらめ。法螺ほら。鉄砲。

ガラテヤ【Galatia】

小アジア中央部の古地名。

⇒ガラテヤ‐しょ【ガラテヤ書】

⇒ガラテヤ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ガラテヤの信徒への手紙】

ガラテヤ‐しょ【ガラテヤ書】

(→)「ガラテヤの信徒への手紙」に同じ。

⇒ガラテヤ【Galatia】

ガラテヤ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ガラテヤの信徒への手紙】

新約聖書中の、使徒パウロがガラテヤの教会に送った書簡。「ローマの信徒への手紙」とともに、パウロの信仰と神学がよくあらわれている。ガラテヤ人への手紙。ガラテヤ書。

⇒ガラテヤ【Galatia】

から‐てんじく【唐天竺】‥ヂク

中国とインド。また、非常に遠い異境のたとえ。「―の果てまでも」

から‐と【唐櫃】

(→)「からびつ」に同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「―・米櫃・灰俵、打ち返してぞ探しける」

から‐ど【唐戸】

(カラトとも)框かまちを組んで間に板を入れた扉。桟唐戸さんからど。謡曲、夜討曾我「上には薄衣引き被かずき、―の脇にぞ待ちかけたる」

から‐とう【辛党】‥タウ

酒好きの人。左党。↔甘党

から‐どう【空胴】

(→)金胴かなどうに同じ。太平記31「関将監が―を、くさ目どほしに射抜かれて」

から‐とじ【唐綴じ】‥トヂ

①中国風の書籍の綴じ方。

②「袋綴じ」の古称。

から‐とむらい【空葬】‥トムラヒ

死体の発見されない死人のために仮に行う葬式。

から‐とり【唐鳥】

外国産の鳥。オウム・クジャクなど。

⇒からとり‐の‐あと【唐鳥の跡】

からとり‐の‐あと【唐鳥の跡】

(漢字が鳥の足跡をみて作られたとの伝説による)漢字。漢学。

⇒から‐とり【唐鳥】

から‐とりひき【空取引】

⇒くうとりひき

から‐な【辛菜】

辛味のある菜の総称。祝詞、祈年祭「大野の原に生ふる物は甘菜、―」

から‐な【唐名】

①中国風の名。漢名。↔大和名やまとな。

②令制の官名を唐制で呼んだ名。太政大臣を相国しょうこく、中納言を黄門と呼ぶ類。とうみょう。

③珍しい名。別名。あだ名。狂言、舎弟「先づ盗人の―の様なものでおりやる」

ガラナ【guarana】

アマゾン地方に産するムクロジ科の蔓性高木の種子。また、それを練って作った薬剤。カフェインを含み、強壮剤・興奮性飲料とする。

から‐なし【唐梨】

①赤いりんご。

②花梨かりんの別称。

から‐なつめ【唐棗】

サネブトナツメの別称。

から‐なでしこ【唐撫子】

①セキチクの別称。〈[季]夏〉。枕草子192「―のいみじう咲きたるに」

②襲かさねの色目。山科流では表裏ともに唐紅。宇津保物語楼上下「―の唐綾の袿うちきひとかさね」

から‐に【空荷】

荷物を積んでいないこと。

から‐に【鹹煮】

塩気を強くして煮ること。また、その煮たもの。

から‐に

(カラ(理由などの意)に格助詞ニが付いて接続助詞的に働く)

①ただ…だけで。万葉集11「しろたへの袖を小端はつはつ見し―かかる恋をもわれはするかも」。「見る―強そうだ」

②…と同時に。…やいなや。古今和歌集秋「吹く―秋の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ」

③…だからといって。源氏物語夕顔「などか御門の御子ならむ―、見む人さへかたほならず物ほめがちなる」

④(ハを伴って限定条件を表す。「からにゃあ」とも)…以上は。「聞いた―は放っておけない」

から‐にしき【唐錦】

[一]〔名〕

唐織の錦。舶来の錦。枕草子88「めでたきもの。―、飾り太刀」↔大和やまと錦。

[二]〔枕〕

「たつ(裁つ)」「おる(織る)」「ぬふ(縫ふ)」などにかかる。

⇒からにしき‐おどし【唐錦縅】

からにしき‐おどし【唐錦縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐錦を細く裁って両端を裏へ折り返し、芯に布を入れた緒で縅したもの。

⇒から‐にしき【唐錦】

から‐つばき【空唾】

①癪にさわった時、空威張りしてみせる時などにわざと吐く唾。

②(→)「なまつば」に同じ。からつば。

がらっ‐ぱち

言語・動作の粗野な人。

からっ‐ぱら【空っ腹】

(カラハラの促音化)すきばら。くうふく。

からっ‐ぺた【空っ下手】

(カラヘタの促音化)まるでへたなこと。へたで問題にならないこと。また、そのような人。「歌は―だ」

からっ‐ぽ【空っぽ】

中が空虚なこと。中に物がないこと。から。「―な頭」「―の箱」

から‐づみ【空積み】

セメントなどの接合剤を用いないで、石を積み上げること。↔練り積み

からつ‐もの【唐津物】

①唐津焼。

②西日本で、陶器全般の俗称。

⇒からつ【唐津】

からつ‐や【唐津屋】

(北陸・山陰・瀬戸内地方で)陶磁器を製し、または売る家。また、その人をいう。

⇒からつ【唐津】

からつ‐やき【唐津焼】

唐津市をはじめとする肥前地方一帯で広く作られる陶器の総称。天正(1573〜1592)の頃に始まるといい、文禄・慶長の役後渡来した朝鮮の陶工によって多くの窯が開かれた。素朴で瀟洒しょうしゃな作風が殊に茶人に賞される。

⇒からつ【唐津】

から‐つゆ【空梅雨・乾梅雨】

ほとんど雨の降らない梅雨。照り梅雨。〈[季]夏〉

から‐づり【空釣り】

餌をつけずに、釣針でひっかけて魚を捕る漁法。空鉤からばり釣り。

⇒からづり‐はえなわ【空釣延縄】

からづり‐はえなわ【空釣延縄】‥ハヘナハ

多くの釣針を取り付けて垂らし、海底近く沈めて、針にかかった魚を捕る延縄。

⇒から‐づり【空釣り】

から‐て【空手】

手に何物も持たないこと。すで。てぶら。

から‐て【空手・唐手】

武器を持たず、手足による突き・蹴り・受けの3方法を基本とする拳法。中国から沖縄へ伝来して発達した。空手術。

カラテア【Calathea ラテン】

クズウコン科の多年生観葉植物。トラフヒメバショウ・ゴシキヤバネバショウなどが代表。高さ30〜40センチメートル。楕円形・卵状楕円形・披針形などの有柄の葉を叢生、美しい斑紋がある。また、クズウコン科カラテア属植物(その学名)で、熱帯アメリカなどに約200種が分布。

ガラテイア【Galateia】

ギリシア神話で海のニンフ。一つ目巨人の恋人として牧歌に登場。ガラティア人(ケルト人)の祖とする伝承もある。

カラディウム【Caladium ラテン】

サトイモ科の多年生観葉植物。地下の塊茎から数本の長い葉柄をもった卵形の大葉を出し、葉は緑色に白・桃・紅などが混ざる。園芸品種が多い。また、サトイモ科ハイモ属植物(その学名)で、熱帯アメリカに約15種が分布。カラジウム。ハニシキ(葉錦)。

カラテオドリ【Constantin Carathéodory】

ギリシアの数学者。ドイツ生れ。ミュンヘン大学教授。関数論を中心に、変分学と偏微分方程式、曲面論・微分幾何・等周問題など、業績はひろい分野にわたる。(1873〜1950)

から‐てがた【空手形】

①売買その他の取引に基づく債権・債務の発生または存在がないのに、資金融通のために作成した手形。信用薄く危険が多い。くうてがた。融通手形。↔実手形。

②実行されない約束。「―に終わる」

から‐でっぽう【空鉄砲】‥パウ

①弾丸をこめずにうつ鉄砲。からづつ。

②でたらめ。法螺ほら。鉄砲。

ガラテヤ【Galatia】

小アジア中央部の古地名。

⇒ガラテヤ‐しょ【ガラテヤ書】

⇒ガラテヤ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ガラテヤの信徒への手紙】

ガラテヤ‐しょ【ガラテヤ書】

(→)「ガラテヤの信徒への手紙」に同じ。

⇒ガラテヤ【Galatia】

ガラテヤ‐の‐しんと‐へ‐の‐てがみ【ガラテヤの信徒への手紙】

新約聖書中の、使徒パウロがガラテヤの教会に送った書簡。「ローマの信徒への手紙」とともに、パウロの信仰と神学がよくあらわれている。ガラテヤ人への手紙。ガラテヤ書。

⇒ガラテヤ【Galatia】

から‐てんじく【唐天竺】‥ヂク

中国とインド。また、非常に遠い異境のたとえ。「―の果てまでも」

から‐と【唐櫃】

(→)「からびつ」に同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「―・米櫃・灰俵、打ち返してぞ探しける」

から‐ど【唐戸】

(カラトとも)框かまちを組んで間に板を入れた扉。桟唐戸さんからど。謡曲、夜討曾我「上には薄衣引き被かずき、―の脇にぞ待ちかけたる」

から‐とう【辛党】‥タウ

酒好きの人。左党。↔甘党

から‐どう【空胴】

(→)金胴かなどうに同じ。太平記31「関将監が―を、くさ目どほしに射抜かれて」

から‐とじ【唐綴じ】‥トヂ

①中国風の書籍の綴じ方。

②「袋綴じ」の古称。

から‐とむらい【空葬】‥トムラヒ

死体の発見されない死人のために仮に行う葬式。

から‐とり【唐鳥】

外国産の鳥。オウム・クジャクなど。

⇒からとり‐の‐あと【唐鳥の跡】

からとり‐の‐あと【唐鳥の跡】

(漢字が鳥の足跡をみて作られたとの伝説による)漢字。漢学。

⇒から‐とり【唐鳥】

から‐とりひき【空取引】

⇒くうとりひき

から‐な【辛菜】

辛味のある菜の総称。祝詞、祈年祭「大野の原に生ふる物は甘菜、―」

から‐な【唐名】

①中国風の名。漢名。↔大和名やまとな。

②令制の官名を唐制で呼んだ名。太政大臣を相国しょうこく、中納言を黄門と呼ぶ類。とうみょう。

③珍しい名。別名。あだ名。狂言、舎弟「先づ盗人の―の様なものでおりやる」

ガラナ【guarana】

アマゾン地方に産するムクロジ科の蔓性高木の種子。また、それを練って作った薬剤。カフェインを含み、強壮剤・興奮性飲料とする。

から‐なし【唐梨】

①赤いりんご。

②花梨かりんの別称。

から‐なつめ【唐棗】

サネブトナツメの別称。

から‐なでしこ【唐撫子】

①セキチクの別称。〈[季]夏〉。枕草子192「―のいみじう咲きたるに」

②襲かさねの色目。山科流では表裏ともに唐紅。宇津保物語楼上下「―の唐綾の袿うちきひとかさね」

から‐に【空荷】

荷物を積んでいないこと。

から‐に【鹹煮】

塩気を強くして煮ること。また、その煮たもの。

から‐に

(カラ(理由などの意)に格助詞ニが付いて接続助詞的に働く)

①ただ…だけで。万葉集11「しろたへの袖を小端はつはつ見し―かかる恋をもわれはするかも」。「見る―強そうだ」

②…と同時に。…やいなや。古今和歌集秋「吹く―秋の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ」

③…だからといって。源氏物語夕顔「などか御門の御子ならむ―、見む人さへかたほならず物ほめがちなる」

④(ハを伴って限定条件を表す。「からにゃあ」とも)…以上は。「聞いた―は放っておけない」

から‐にしき【唐錦】

[一]〔名〕

唐織の錦。舶来の錦。枕草子88「めでたきもの。―、飾り太刀」↔大和やまと錦。

[二]〔枕〕

「たつ(裁つ)」「おる(織る)」「ぬふ(縫ふ)」などにかかる。

⇒からにしき‐おどし【唐錦縅】

からにしき‐おどし【唐錦縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。唐錦を細く裁って両端を裏へ折り返し、芯に布を入れた緒で縅したもの。

⇒から‐にしき【唐錦】

たい【体】🔗⭐🔉

たい‐あたり【体当り】🔗⭐🔉

たい‐あたり【体当り】

①自分の体を相手の体にぶつけて相手を突きとばすこと。

②転じて、捨て身になって事に当たること。「―の演技」

たい‐い【体位】‥ヰ🔗⭐🔉

たい‐い【体位】‥ヰ

①身体の位置。姿勢。「―が傾いている」

②体格・健康の程度。「―向上」

たい‐いく【体育】🔗⭐🔉

たい‐いく【体育】

健全な身体の発達を促し、運動能力や健康で安全な生活を営む能力を育成し、人間性を豊かにすることを目的とする教育。小学校の教科の名称でもある。→知育→徳育→美育→保健体育。

⇒たいいくかい‐けい【体育会系】

⇒たいいく‐かん【体育館】

⇒たいいく‐の‐ひ【体育の日】

たいいくかい‐けい【体育会系】‥クワイ‥🔗⭐🔉

たいいくかい‐けい【体育会系】‥クワイ‥

運動部員のような気質・雰囲気があること。先輩・後輩の上下関係に厳しく、強い精神力を重視することなどにいう。

⇒たい‐いく【体育】

たいいく‐かん【体育館】‥クワン🔗⭐🔉

たいいく‐かん【体育館】‥クワン

体操・競技などを行うために設備された建物。

⇒たい‐いく【体育】

たいいく‐の‐ひ【体育の日】🔗⭐🔉

たいいく‐の‐ひ【体育の日】

国民の祝日。1966年制定。東京オリンピック大会開会の日に因んで10月10日としたが、2000年より10月第2月曜日。

⇒たい‐いく【体育】

たい‐えき【体液】🔗⭐🔉

たい‐えき【体液】

動物体内の脈管または組織・細胞の間を満たすすべての液体の総称。血液・リンパ・脳脊髄液など。

⇒たいえきせい‐めんえき【体液性免疫】

たいえきせい‐めんえき【体液性免疫】🔗⭐🔉

たいえきせい‐めんえき【体液性免疫】

液性抗体すなわち免疫グロブリンによって行われる免疫反応。これに対しマクロファージとリンパ球が直接関与する免疫反応を細胞性免疫という。

⇒たい‐えき【体液】

たい‐おん【体温】‥ヲン🔗⭐🔉

たい‐おん【体温】‥ヲン

動物体の温度。体内での物質代謝の結果発生する熱と体表面や排出物で放出される熱とのバランスによって決まる。変温動物では外温にほぼ同じだが、体表からの水分蒸発や日光浴・運動などで多少上下する。定温動物では体温調節機能が発達し、ほぼ一定に保たれる。

⇒たいおん‐けい【体温計】

⇒たいおん‐ちょうせつ【体温調節】

たいおん‐けい【体温計】‥ヲン‥🔗⭐🔉

たいおん‐けい【体温計】‥ヲン‥

体温を測るのに用いる温度計。水銀体温計と電子体温計とがある。検温器。

⇒たい‐おん【体温】

たいおん‐ちょうせつ【体温調節】‥ヲンテウ‥🔗⭐🔉

たいおん‐ちょうせつ【体温調節】‥ヲンテウ‥

定温動物(哺乳類および鳥類)がその体温をほぼ一定に維持する機能。視床下部にある体温調節中枢による。外温が低い時は皮膚の血管が収縮して体温の発散を防止するとともに筋肉活動が促進されて高体温を保ち、外温が高いと発汗や呼吸が盛んになって体温を低下させる。

⇒たい‐おん【体温】

○大恩は報ぜずだいおんはほうぜず

小さな恩義は負い目に感ずるが、大きすぎる恩は気づかずにかえって平気である。

⇒だい‐おん【大恩】

たい‐かい【体解】🔗⭐🔉

たい‐かい【体解】

①手足を切りはなす古代の極刑。

②解剖すること。解体。

たい‐がい【体外】‥グワイ🔗⭐🔉

たい‐がい【体外】‥グワイ

体の外。↔体内。

⇒たいがい‐じゅせい【体外受精】

たいがい‐じゅせい【体外受精】‥グワイ‥🔗⭐🔉

たいがい‐じゅせい【体外受精】‥グワイ‥

受精が母体外で行われること。水生動物に多い受精法。また、人工的に体外で受精させる操作をもいう。↔体内受精

⇒たい‐がい【体外】

たい‐かく【体格】🔗⭐🔉

たい‐かく【体格】

身体の組みたて。からだつき。筋肉・骨格および栄養状態に現れる身体の外観的形状の全体。「―がよい」

⇒たいかく‐けんさ【体格検査】

⇒たいかく‐しすう【体格指数】

たいかく‐けんさ【体格検査】🔗⭐🔉

たいかく‐けんさ【体格検査】

体格の良否を検査すること。身体検査。

⇒たい‐かく【体格】

たいかく‐しすう【体格指数】🔗⭐🔉

たいかく‐しすう【体格指数】

(→)BMIに同じ。

⇒たい‐かく【体格】

たい‐がため【体固め】🔗⭐🔉

たい‐がため【体固め】

レスリングの技の一つ。相手をいったんうつ伏せに抑え、腕と足を使って仰向けに返して固める。

たい‐かん【体感】🔗⭐🔉

たい‐かん【体感】

①身体に受ける感じ。

②自分の体の存在に対するやや漠然とした感覚。内部感覚の総合によって形成され、身体的自我の基礎をなす。

⇒たいかん‐おんど【体感温度】

たい‐かん【体幹】🔗⭐🔉

たい‐かん【体幹】

動物体の主要部分。胴。

たいかん‐おんど【体感温度】‥ヲン‥🔗⭐🔉

たいかん‐おんど【体感温度】‥ヲン‥

温度・湿度・風速・日射などによって、人が体に感ずる暑さ・寒さの度合を数量的に表したもの。実効温度・不快指数などの算定方法がある。

⇒たい‐かん【体感】

たい‐ぎ【体技】🔗⭐🔉

たい‐ぎ【体技】

レスリング・ボクシング・相撲・柔道など直接に体力をきそう競技の総称。格技。格闘技。

たい‐きょう【体協】‥ケフ🔗⭐🔉

たい‐きょう【体協】‥ケフ

日本体育協会の略称。

たい‐く【体躯】🔗⭐🔉

たい‐く【体躯】

からだ。身体。からだつき。「堂々たる―」

たい‐くう【体腔】🔗⭐🔉

たい‐くう【体腔】

タイコウの慣用読み。医学でいう。

たい‐けい【体形】🔗⭐🔉

たい‐けい【体形】

①かたち。形態。

②身体のかたち。「―がくずれる」

たい‐けい【体系】🔗⭐🔉

たい‐けい【体系】

(system)

①個々別々のものを統一した組織。そのものを構成する各部分を系統的に統一した全体。

②一定の原理で組織された知識の統一的全体。

③〔言〕ソシュールの用語。ある特徴を共有しながらも相互に異なる要素の集合。音素、語の意味などは体系をなす。

⇒たいけい‐てき【体系的】

たい‐けい【体型】🔗⭐🔉

たい‐けい【体型】

体格の型。体つき。やせ型・肥満型などの類。

たいけい‐てき【体系的】🔗⭐🔉

たいけい‐てき【体系的】

組織的。統一的。システマチック。

⇒たい‐けい【体系】

たい‐けん【体験】🔗⭐🔉

たい‐けん【体験】

自分が身をもって経験すること。また、その経験。「初―」「戦争―」「―談」

たい‐げん【体言】🔗⭐🔉

たい‐げん【体言】

単語を文法上の性質から分類したものの一つ。自立語で、活用を有せず、文の主語となり得るもの。名詞・代名詞の称。副詞などを含める説もある。↔用言。

⇒たいげん‐どめ【体言止め】

たい‐げん【体現】🔗⭐🔉

たい‐げん【体現】

思想・理念などを具体的なかたちに現すこと。「身をもって―する」「理想を―する」

たいげんしょう【体源鈔】‥セウ🔗⭐🔉

たいげんしょう【体源鈔】‥セウ

雅楽書。豊原統秋むねあき著。13巻。1511年(永正8)起稿、翌年成る。応仁の乱ですたれた楽道を子孫に伝えようとしたもの。書名は豊原の字画を採ったもの(體源)。体源抄。

たいげん‐どめ【体言止め】🔗⭐🔉

たいげん‐どめ【体言止め】

和歌・俳諧などで一句の末尾を体言で終わらせること。また、文の末尾を体言で終えることにもいう。

⇒たい‐げん【体言】

たい‐こう【体腔】‥カウ🔗⭐🔉

たい‐こう【体腔】‥カウ

動物の体壁内面を覆う膜で囲まれた空所で、消化管などの内臓をおさめる。扁形動物以上の動物群によく発達し中胚葉の膜が囲む。脊椎動物では胸腔・腹腔に分かれる。医学ではタイクウという。

⇒たいこう‐どうぶつ【体腔動物】

たいこう‐どうぶつ【体腔動物】‥カウ‥🔗⭐🔉

たいこう‐どうぶつ【体腔動物】‥カウ‥

後生動物のうち、左右相称の体制をもち、中枢神経・循環腔や排泄腔などをもつものの総称。すなわち海綿動物・腔腸動物を除いたすべての後生動物。有体腔動物。有腔類。

⇒たい‐こう【体腔】

たい‐さい【体菜】🔗⭐🔉

たい‐さい【体菜】

アブラナ科の一年生または二年生葉菜。漬菜の一つとして栽培。根葉は杓子形で、葉柄大きく多肉、寒さに強く、漬物に用いる。杓子菜しゃくしな。

たい‐しき【体式】🔗⭐🔉

たい‐しき【体式】

体裁と方式。形式。

たい‐しつ【体質】🔗⭐🔉

たい‐しつ【体質】

①からだの性質。からだのたち。「虚弱―」

②組織・団体などに深くしみこんでいる性質。「古くさい―」「企業の―を改善する」

たい‐しぼう【体脂肪】‥バウ🔗⭐🔉

たい‐しぼう【体脂肪】‥バウ

体内に蓄積した脂肪。皮下脂肪や内臓脂肪、血液中に含まれる脂肪分、細胞膜を構成する脂質など。

たい‐しゅう【体臭】‥シウ🔗⭐🔉

たい‐しゅう【体臭】‥シウ

①皮膚の汗腺・皮脂腺の分泌物から生じる一種の臭気。

②その人に特有の癖の強い性質や雰囲気。

たい‐じゅう【体重】‥ヂユウ🔗⭐🔉

たい‐じゅう【体重】‥ヂユウ

からだの重さ。

⇒たいじゅう‐けい【体重計】

たいじゅう‐けい【体重計】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

たいじゅう‐けい【体重計】‥ヂユウ‥

体重を計る秤はかり。

⇒たい‐じゅう【体重】

たい‐じゅつ【体術】🔗⭐🔉

たい‐じゅつ【体術】

素手あるいは十手のような短い道具を用いて行う武術。柔術・拳法など。

たい‐じゅんかん【体循環】‥クワン🔗⭐🔉

たい‐じゅんかん【体循環】‥クワン

(→)大循環1に同じ。

たい‐しょう【体性】‥シヤウ🔗⭐🔉

たい‐しょう【体性】‥シヤウ

うまれつき。本性。たいせい。一遍上人語録「万法は一心なりといへども、みづからその―をあらはさず」

たい‐じょう【体状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

たい‐じょう【体状】‥ジヤウ

その物のかたち。ありさま。姿。

たい‐しょく【体色】🔗⭐🔉

たい‐しょく【体色】

生物体の表面の色。主に色素によるが、タマムシの甲など反射光線の干渉に起因する場合もある。

⇒たいしょく‐へんか【体色変化】

たいしょく‐へんか【体色変化】‥クワ🔗⭐🔉

たいしょく‐へんか【体色変化】‥クワ

動物が色素胞の活動によって、かなり速く、しかも可逆的に体色を変えること。

⇒たい‐しょく【体色】

○大所高所からたいしょこうしょから

個々の事や小さな事にこだわらず、大きな視野で。

⇒たい‐しょ【大所】

たいしん‐りっぽうこうし【体心立方格子】‥パウカウ‥🔗⭐🔉

たいしん‐りっぽうこうし【体心立方格子】‥パウカウ‥

8個の頂点と中心とを格子点とする立方体を単位格子とする空間格子。

たい・する【体する】🔗⭐🔉

たい・する【体する】

〔他サ変〕[文]体す(サ変)

心にとめて守る。目上の人の教えや意向に沿って行動する。のっとる。「意を―・する」

たい‐せい【体制】🔗⭐🔉

たい‐せい【体制】

①生物における器官の配置の基本形式、各部分の分化状態、およびそれらの相互関係をいう。ボディプラン。

②社会組織の構造や様式。社会を1個の有機体に見立てていう。「戦時―」

③(régime フランス)政治支配の形式。特に、既存の支配勢力。「ヴェルサイユ―」「反―運動」

⇒たいせい‐は【体制派】

たい‐せい【体勢】🔗⭐🔉

たい‐せい【体勢】

からだのかまえ。姿勢。「―をくずす」「不利な―」

たいせい‐は【体制派】🔗⭐🔉

たいせい‐は【体制派】

権力を握って、現在の社会を支配する側に属する派。

⇒たい‐せい【体制】

たい‐せき【体積】🔗⭐🔉

たい‐せき【体積】

立体が占める空間の部分の大きさ。単位立方体(各辺の長さが1)の体積を1とし、これを基準にする。厳密には定積分により定義する。

⇒たいせき‐だんせい【体積弾性】

たいせき‐だんせい【体積弾性】🔗⭐🔉

たいせき‐だんせい【体積弾性】

物体表面に垂直な圧力が加わって体積を変化させるときに現れる弾性。

⇒たい‐せき【体積】

たい‐せつ【体節】🔗⭐🔉

たい‐せつ【体節】

前後に連続して動物体を構成する基本的に同一な構造単位。環形動物では同じ器官を具えた同形の体節から成り、節足動物では頭部・胸部・腹部で体節に差異が見られる。脊椎動物も、発生的にみると体節構造をもつ。

⇒たいせつ‐きかん【体節器官】

⇒たいせつ‐どうぶつ【体節動物】

たいせつ‐きかん【体節器官】‥クワン🔗⭐🔉

たいせつ‐きかん【体節器官】‥クワン

動物の体節ごとに存在する器官。例えば、節足動物の付属肢、環形動物の排泄器官など。

⇒たい‐せつ【体節】

たいせつ‐どうぶつ【体節動物】🔗⭐🔉

たいせつ‐どうぶつ【体節動物】

環形動物と節足動物との総称。環節動物。

⇒たい‐せつ【体節】

たい‐そう【体相】‥サウ🔗⭐🔉

たい‐そう【体相】‥サウ

すがた。かたち。さま。体形。栄華物語玉台「―威儀いつくし」

たい‐そう【体操】‥サウ🔗⭐🔉

たい‐そう【体操】‥サウ

①身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動。ドイツ体操・スウェーデン体操・徒手体操・器械体操・律動体操・ラジオ体操などがある。

②体操競技の略。

⇒たいそう‐きょうぎ【体操競技】

たいそう‐きょうぎ【体操競技】‥サウキヤウ‥🔗⭐🔉

たいそう‐きょうぎ【体操競技】‥サウキヤウ‥

男子は鉄棒・平行棒・吊輪・鞍馬・跳馬・床運動の6種目、女子は段違い平行棒・平均台・跳馬・床運動の4種目につき、演技を競うもの。規定・自由演技に分かれ、各種目の個人・総合・団体に分けて採点し、順位を決める。

⇒たい‐そう【体操】

たい‐そく【体側】🔗⭐🔉

たい‐そく【体側】

体の側面。

たい‐ちょう【体長】‥チヤウ🔗⭐🔉

たい‐ちょう【体長】‥チヤウ

動物などのからだの長さ。

たい‐ちょう【体調】‥テウ🔗⭐🔉

たい‐ちょう【体調】‥テウ

からだの調子。「―をくずす」

たい‐とく【体得】🔗⭐🔉

たい‐とく【体得】

十分会得えとくして自分のものとすること。「―した技術」

たい‐どく【体読】🔗⭐🔉

たい‐どく【体読】

文章の文字に現れた事柄以上に、よくその真意を体して読むこと。↔色読しきどく

たい‐ない【体内】🔗⭐🔉

たい‐ない【体内】

身体の内部。↔体外。

⇒たいない‐じゅせい【体内受精】

⇒たいない‐どけい【体内時計】

○体もないたいもない🔗⭐🔉

○体もないたいもない

くだらない。らちもない。また、だらしがない。洒落本、南閨雑話「なンの―事をいひやつて」

⇒たい【体】

ダイモニオン【daimonion ギリシア】

ソクラテスがしばしば心内で聞いたという神霊(daimon)からの合図。主として禁止令であった。

だい‐もん【大門】

①大きな門。外構えの大きな正門。総門。

②大きな家がら。大家。

だい‐もん【大紋】

①大形の紋。

②大形の好みの文様または家紋を5カ所に刺繍や型染めなどで表した、平絹や麻布製の直垂ひたたれ。室町時代に始まり、江戸時代には五位の武家(諸大夫)以上の式服と定められ、下に長袴を用いた。袴には、合引と股の左右とに紋をつける。ぬのひたたれ。

大紋

⇒だいもん‐の‐こうらい【大紋の高麗】

だい‐もんじ【大文字】

①大きな文字。大字。

②「大」という漢字。

③㋐「大文字の火」の略。

大文字

提供:NHK

㋑大文字山の略。

⇒だいもんじ‐そう【大文字草】

⇒だいもんじ‐の‐ひ【大文字の火】

⇒だいもんじ‐やき【大文字焼】

⇒だいもんじ‐やま【大文字山】

だいもんじ‐そう【大文字草】‥サウ

ユキノシタ科の多年草。山地の湿った岩などに生ずる。根生葉は長柄、腎臓形でやや厚く、毛がある。夏、高さ約30センチメートルの花茎上に白花を多数付ける。上3弁が小さく、下2弁は長く、「大」の字形になる。〈[季]秋〉

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐の‐ひ【大文字の火】

陰暦7月16日(現在は8月16日)の夜、京都如意ヶ岳の西の中腹で大の字の形に焚たく篝火かがりび。同時刻に、左大文字など、京都市周辺の山々でも焚かれる。起源は盆の送り火(施火せび)であろう。大文字焼。〈[季]秋〉

大文字

提供:NHK

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐やき【大文字焼】

(→)「大文字の火」に同じ。

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐やま【大文字山】

京都市左京区にある如意ヶ岳の西峰。8月16日晩の篝火で有名。

大文字山

撮影:的場 啓

⇒だいもん‐の‐こうらい【大紋の高麗】

だい‐もんじ【大文字】

①大きな文字。大字。

②「大」という漢字。

③㋐「大文字の火」の略。

大文字

提供:NHK

㋑大文字山の略。

⇒だいもんじ‐そう【大文字草】

⇒だいもんじ‐の‐ひ【大文字の火】

⇒だいもんじ‐やき【大文字焼】

⇒だいもんじ‐やま【大文字山】

だいもんじ‐そう【大文字草】‥サウ

ユキノシタ科の多年草。山地の湿った岩などに生ずる。根生葉は長柄、腎臓形でやや厚く、毛がある。夏、高さ約30センチメートルの花茎上に白花を多数付ける。上3弁が小さく、下2弁は長く、「大」の字形になる。〈[季]秋〉

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐の‐ひ【大文字の火】

陰暦7月16日(現在は8月16日)の夜、京都如意ヶ岳の西の中腹で大の字の形に焚たく篝火かがりび。同時刻に、左大文字など、京都市周辺の山々でも焚かれる。起源は盆の送り火(施火せび)であろう。大文字焼。〈[季]秋〉

大文字

提供:NHK

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐やき【大文字焼】

(→)「大文字の火」に同じ。

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐やま【大文字山】

京都市左京区にある如意ヶ岳の西峰。8月16日晩の篝火で有名。

大文字山

撮影:的場 啓

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもん‐の‐こうらい【大紋の高麗】‥カウ‥

大きな紋のついた高麗縁べりの畳。

⇒だい‐もん【大紋】

だい‐もんび【大紋日】

(「紋日」は物日の意)上方の遊郭で、1年中の紋日の中で特に大事とした紋日。正月・7月、および3・5・9月の節句時の数日がこれにあたり、客は特別の費用がかかった。

たい‐や【逮夜】

(「逮」は及ぶ意で、翌日に及ぶ夜の意)忌日の前夜。また、葬儀の前夜。宿忌。

⇒たいや‐ぎょう【逮夜経】

⇒たいや‐まいり【逮夜参り】

タイヤ【tire; tyre】

車輪の外囲にはめる鉄またはゴム製の輪。「―がパンクする」

⇒タイヤ‐チェーン【tire chain アメリカ】

⇒タイヤ‐ローラー【tire roller】

だい‐や【台屋】

遊郭で料理の品を調える家。しだしや。台の物屋。傾城買四十八手「―にてその日の仕込みの物を」

ダイヤ

①ダイヤモンドの略。

②ダイヤグラムの略。「列車―」「―が乱れる」

③トランプの札の名。ダイヤモンドを図案化した菱形を赤く描いたもの。

だいや‐がわ【大谷川】‥ガハ

栃木県西部の川。中禅寺湖の水が落下して華厳滝となり、含満ヶ淵・日光市をへて鬼怒川に合流する。長さ約30キロメートル。流域は景勝に富む。

大谷川と神橋

撮影:関戸 勇

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもん‐の‐こうらい【大紋の高麗】‥カウ‥

大きな紋のついた高麗縁べりの畳。

⇒だい‐もん【大紋】

だい‐もんび【大紋日】

(「紋日」は物日の意)上方の遊郭で、1年中の紋日の中で特に大事とした紋日。正月・7月、および3・5・9月の節句時の数日がこれにあたり、客は特別の費用がかかった。

たい‐や【逮夜】

(「逮」は及ぶ意で、翌日に及ぶ夜の意)忌日の前夜。また、葬儀の前夜。宿忌。

⇒たいや‐ぎょう【逮夜経】

⇒たいや‐まいり【逮夜参り】

タイヤ【tire; tyre】

車輪の外囲にはめる鉄またはゴム製の輪。「―がパンクする」

⇒タイヤ‐チェーン【tire chain アメリカ】

⇒タイヤ‐ローラー【tire roller】

だい‐や【台屋】

遊郭で料理の品を調える家。しだしや。台の物屋。傾城買四十八手「―にてその日の仕込みの物を」

ダイヤ

①ダイヤモンドの略。

②ダイヤグラムの略。「列車―」「―が乱れる」

③トランプの札の名。ダイヤモンドを図案化した菱形を赤く描いたもの。

だいや‐がわ【大谷川】‥ガハ

栃木県西部の川。中禅寺湖の水が落下して華厳滝となり、含満ヶ淵・日光市をへて鬼怒川に合流する。長さ約30キロメートル。流域は景勝に富む。

大谷川と神橋

撮影:関戸 勇

たい‐やき【鯛焼】タヒ‥

鯛の姿をした鉄製の型に、水に溶いた小麦粉を入れ、餡あんを挟んで焼いた菓子。

鯛焼

撮影:関戸 勇

たい‐やき【鯛焼】タヒ‥

鯛の姿をした鉄製の型に、水に溶いた小麦粉を入れ、餡あんを挟んで焼いた菓子。

鯛焼

撮影:関戸 勇

たいや‐ぎょう【逮夜経】‥ギヤウ

逮夜にする読経。

⇒たい‐や【逮夜】

たい‐やく【大厄】

①大きな厄難。重大な災厄。

②厄年中の厄年。男は数え年42歳、女は33歳。

たい‐やく【大役】

①重い役目。重大な任務。大任。「―をおおせつかる」

②花札で、大きな手役または重い場役。

たい‐やく【大約】

およそ。大概。大略。

たい‐やく【大薬】

高価な貴重薬。〈日葡辞書〉

たい‐やく【対訳】

原文(原語)に対応させて訳文(訳語)を示すこと。

たい‐やく【退役】

職を辞して退くこと。退職。

だい‐やく【代役】

その役をつとめるべき人に故障のある時、他の人が代わってつとめること。また、その代わった人。「―を立てる」

だい‐やくしん【大躍進】

1958〜61年、毛沢東の提唱で展開された大衆運動による経済建設運動。現実から遊離し、自然災害やソ連の援助引上げなどもあり失敗。文化大革命に至る党内対立の出発点となった。

ダイヤグラム【diagram】

①図表。

②列車運行表。また、バスや航空機などの運行予定。ダイヤ。→列車ダイヤ

タイヤ‐チェーン【tire chain アメリカ】

雪道などで、タイヤに巻く鎖状の滑り止め。チェーン。

⇒タイヤ【tire; tyre】

たいや‐ていりゅう【鯛屋貞柳】タヒ‥リウ

⇒ゆえんさいていりゅう(油煙斎貞柳)

だいや‐てつざん【大冶鉄山】

(Daye)中国、湖北省の南東部、漢口の南東方80キロメートルにある鉄山。

たいや‐まいり【逮夜参り】‥マヰリ

僧が檀家の逮夜に行って読経すること。好色一代女2「―の更けるを待ちかね」

⇒たい‐や【逮夜】

ダイヤモンド【diamond】

①炭素だけから成る鉱物。等軸晶系で、多くは正八面体・斜方十二面体をなす。硬度最も高く、光沢は極めて美しく、無色透明または青・黄・紅・緑・褐・黒色など。光に対する屈折率が大きい。美麗なものは宝石とするが、産額は極めて少なく、その多くはオーストラリア・ロシア・南アフリカなどの特殊火山岩中に産出。大部分は切断・研磨など工業用に用いる。最近は人工的に合成される。金剛石。ダイヤ。長谷川時雨、マダム貞奴「女の望みは知れてゐます。―、着物、おつきあひ」

ダイヤモンド

撮影:関戸 勇

たいや‐ぎょう【逮夜経】‥ギヤウ

逮夜にする読経。

⇒たい‐や【逮夜】

たい‐やく【大厄】

①大きな厄難。重大な災厄。

②厄年中の厄年。男は数え年42歳、女は33歳。

たい‐やく【大役】

①重い役目。重大な任務。大任。「―をおおせつかる」

②花札で、大きな手役または重い場役。

たい‐やく【大約】

およそ。大概。大略。

たい‐やく【大薬】

高価な貴重薬。〈日葡辞書〉

たい‐やく【対訳】

原文(原語)に対応させて訳文(訳語)を示すこと。

たい‐やく【退役】

職を辞して退くこと。退職。

だい‐やく【代役】

その役をつとめるべき人に故障のある時、他の人が代わってつとめること。また、その代わった人。「―を立てる」

だい‐やくしん【大躍進】

1958〜61年、毛沢東の提唱で展開された大衆運動による経済建設運動。現実から遊離し、自然災害やソ連の援助引上げなどもあり失敗。文化大革命に至る党内対立の出発点となった。

ダイヤグラム【diagram】

①図表。

②列車運行表。また、バスや航空機などの運行予定。ダイヤ。→列車ダイヤ

タイヤ‐チェーン【tire chain アメリカ】

雪道などで、タイヤに巻く鎖状の滑り止め。チェーン。

⇒タイヤ【tire; tyre】

たいや‐ていりゅう【鯛屋貞柳】タヒ‥リウ

⇒ゆえんさいていりゅう(油煙斎貞柳)

だいや‐てつざん【大冶鉄山】

(Daye)中国、湖北省の南東部、漢口の南東方80キロメートルにある鉄山。

たいや‐まいり【逮夜参り】‥マヰリ

僧が檀家の逮夜に行って読経すること。好色一代女2「―の更けるを待ちかね」

⇒たい‐や【逮夜】

ダイヤモンド【diamond】

①炭素だけから成る鉱物。等軸晶系で、多くは正八面体・斜方十二面体をなす。硬度最も高く、光沢は極めて美しく、無色透明または青・黄・紅・緑・褐・黒色など。光に対する屈折率が大きい。美麗なものは宝石とするが、産額は極めて少なく、その多くはオーストラリア・ロシア・南アフリカなどの特殊火山岩中に産出。大部分は切断・研磨など工業用に用いる。最近は人工的に合成される。金剛石。ダイヤ。長谷川時雨、マダム貞奴「女の望みは知れてゐます。―、着物、おつきあひ」

ダイヤモンド

撮影:関戸 勇

②欧文活字の大きさを表す古い呼び名の一つ。約4.5ポイントの活字をいう。ダイヤ。

③野球場の、本塁と他の三つの塁に囲まれた正方形の区域。

⇒ダイヤモンド‐ゲーム

⇒ダイヤモンドこん‐しき【ダイヤモンド婚式】

⇒ダイヤモンド‐ダスト【diamond dust】

ダイヤモンド‐ゲーム

(和製語diamond game)ボードゲームの一種。六つの頂点のある星形の盤面上で、自陣のすべての駒を相対する陣地へ早く移すことを競うもの。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤモンドこん‐しき【ダイヤモンド婚式】

夫婦が結婚後60年(または75年)目に行う祝賀の式。→結婚記念日(表)。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤモンド‐ダスト【diamond dust】

〔気〕(→)細氷。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤル【dial】

①時計・メーターなどの指針盤。

②坑内用などの羅針儀。

③電話機の円形数字盤。また、(それを回して)電話をかけること。

④ラジオなどの回転式目盛調節器。

⇒ダイヤル‐アップ【dial-up】

⇒ダイヤル‐イン

⇒ダイヤル‐インジケーター【dial indicator】

⇒ダイヤル‐ゲージ【dial gauge】

ダイヤル‐アップ【dial-up】

電話をかけ、モデムを介してインターネット接続すること。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐イン

(和製語dial in)多数の電話をもつ事務所などで、外部から直接個々の電話につながる方式。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐インジケーター【dial indicator】

(→)ダイヤル‐ゲージに同じ。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐ゲージ【dial gauge】

平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の中心の偏かたよりなど、微少な狂いを検査する測定器。棒の一端を品物の表面に接触させると、これが歯車装置を伝って針を動かし、1目盛100分の1ミリメートルまたは1000分の1ミリメートルまで読みとれる。ダイヤル‐インジケーター。

ダイヤル‐ゲージ

②欧文活字の大きさを表す古い呼び名の一つ。約4.5ポイントの活字をいう。ダイヤ。

③野球場の、本塁と他の三つの塁に囲まれた正方形の区域。

⇒ダイヤモンド‐ゲーム

⇒ダイヤモンドこん‐しき【ダイヤモンド婚式】

⇒ダイヤモンド‐ダスト【diamond dust】

ダイヤモンド‐ゲーム

(和製語diamond game)ボードゲームの一種。六つの頂点のある星形の盤面上で、自陣のすべての駒を相対する陣地へ早く移すことを競うもの。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤモンドこん‐しき【ダイヤモンド婚式】

夫婦が結婚後60年(または75年)目に行う祝賀の式。→結婚記念日(表)。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤモンド‐ダスト【diamond dust】

〔気〕(→)細氷。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤル【dial】

①時計・メーターなどの指針盤。

②坑内用などの羅針儀。

③電話機の円形数字盤。また、(それを回して)電話をかけること。

④ラジオなどの回転式目盛調節器。

⇒ダイヤル‐アップ【dial-up】

⇒ダイヤル‐イン

⇒ダイヤル‐インジケーター【dial indicator】

⇒ダイヤル‐ゲージ【dial gauge】

ダイヤル‐アップ【dial-up】

電話をかけ、モデムを介してインターネット接続すること。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐イン

(和製語dial in)多数の電話をもつ事務所などで、外部から直接個々の電話につながる方式。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐インジケーター【dial indicator】

(→)ダイヤル‐ゲージに同じ。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐ゲージ【dial gauge】

平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の中心の偏かたよりなど、微少な狂いを検査する測定器。棒の一端を品物の表面に接触させると、これが歯車装置を伝って針を動かし、1目盛100分の1ミリメートルまたは1000分の1ミリメートルまで読みとれる。ダイヤル‐インジケーター。

ダイヤル‐ゲージ

⇒ダイヤル【dial】

タイヤ‐ローラー【tire roller】

土木建設機械の一種。ゴムの車輪をもったローラー。自重によって道路の路盤固めを行う。→ロード‐ローラー

⇒タイヤ【tire; tyre】

たい‐ゆう【大勇】

まことの勇気。大事に当たって奮い起こす勇気。沈勇。「―をふるう」

⇒大勇は怯なるが如し

⇒大勇は闘わず

たい‐ゆう【大猷】‥イウ

(「猷」は道の意)大きなはかりごと。宏謨。宏猷。

⇒たいゆう‐いん【大猷院】

たい‐ゆう【大憂】‥イウ

①大きな心配。

②親の喪。

たい‐ゆう【大優】‥イウ

心が広くて物事に動じないこと。大度。

たい‐ゆう【体用】

事物の本体と、それから生ずるはたらき。至花道「能に―のことを知るべし。体は花、用は匂のごとし」

たいゆう‐いん【大猷院】‥イウヰン

徳川家光の諡号しごう。

⇒たい‐ゆう【大猷】

⇒ダイヤル【dial】

タイヤ‐ローラー【tire roller】

土木建設機械の一種。ゴムの車輪をもったローラー。自重によって道路の路盤固めを行う。→ロード‐ローラー

⇒タイヤ【tire; tyre】

たい‐ゆう【大勇】

まことの勇気。大事に当たって奮い起こす勇気。沈勇。「―をふるう」

⇒大勇は怯なるが如し

⇒大勇は闘わず

たい‐ゆう【大猷】‥イウ

(「猷」は道の意)大きなはかりごと。宏謨。宏猷。

⇒たいゆう‐いん【大猷院】

たい‐ゆう【大憂】‥イウ

①大きな心配。

②親の喪。

たい‐ゆう【大優】‥イウ

心が広くて物事に動じないこと。大度。

たい‐ゆう【体用】

事物の本体と、それから生ずるはたらき。至花道「能に―のことを知るべし。体は花、用は匂のごとし」

たいゆう‐いん【大猷院】‥イウヰン

徳川家光の諡号しごう。

⇒たい‐ゆう【大猷】

⇒だいもん‐の‐こうらい【大紋の高麗】

だい‐もんじ【大文字】

①大きな文字。大字。

②「大」という漢字。

③㋐「大文字の火」の略。

大文字

提供:NHK

㋑大文字山の略。

⇒だいもんじ‐そう【大文字草】

⇒だいもんじ‐の‐ひ【大文字の火】

⇒だいもんじ‐やき【大文字焼】

⇒だいもんじ‐やま【大文字山】

だいもんじ‐そう【大文字草】‥サウ

ユキノシタ科の多年草。山地の湿った岩などに生ずる。根生葉は長柄、腎臓形でやや厚く、毛がある。夏、高さ約30センチメートルの花茎上に白花を多数付ける。上3弁が小さく、下2弁は長く、「大」の字形になる。〈[季]秋〉

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐の‐ひ【大文字の火】

陰暦7月16日(現在は8月16日)の夜、京都如意ヶ岳の西の中腹で大の字の形に焚たく篝火かがりび。同時刻に、左大文字など、京都市周辺の山々でも焚かれる。起源は盆の送り火(施火せび)であろう。大文字焼。〈[季]秋〉

大文字

提供:NHK

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐やき【大文字焼】

(→)「大文字の火」に同じ。

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐やま【大文字山】

京都市左京区にある如意ヶ岳の西峰。8月16日晩の篝火で有名。

大文字山

撮影:的場 啓

⇒だいもん‐の‐こうらい【大紋の高麗】

だい‐もんじ【大文字】

①大きな文字。大字。

②「大」という漢字。

③㋐「大文字の火」の略。

大文字

提供:NHK

㋑大文字山の略。

⇒だいもんじ‐そう【大文字草】

⇒だいもんじ‐の‐ひ【大文字の火】

⇒だいもんじ‐やき【大文字焼】

⇒だいもんじ‐やま【大文字山】

だいもんじ‐そう【大文字草】‥サウ

ユキノシタ科の多年草。山地の湿った岩などに生ずる。根生葉は長柄、腎臓形でやや厚く、毛がある。夏、高さ約30センチメートルの花茎上に白花を多数付ける。上3弁が小さく、下2弁は長く、「大」の字形になる。〈[季]秋〉

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐の‐ひ【大文字の火】

陰暦7月16日(現在は8月16日)の夜、京都如意ヶ岳の西の中腹で大の字の形に焚たく篝火かがりび。同時刻に、左大文字など、京都市周辺の山々でも焚かれる。起源は盆の送り火(施火せび)であろう。大文字焼。〈[季]秋〉

大文字

提供:NHK

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐やき【大文字焼】

(→)「大文字の火」に同じ。

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもんじ‐やま【大文字山】

京都市左京区にある如意ヶ岳の西峰。8月16日晩の篝火で有名。

大文字山

撮影:的場 啓

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもん‐の‐こうらい【大紋の高麗】‥カウ‥

大きな紋のついた高麗縁べりの畳。

⇒だい‐もん【大紋】

だい‐もんび【大紋日】

(「紋日」は物日の意)上方の遊郭で、1年中の紋日の中で特に大事とした紋日。正月・7月、および3・5・9月の節句時の数日がこれにあたり、客は特別の費用がかかった。

たい‐や【逮夜】

(「逮」は及ぶ意で、翌日に及ぶ夜の意)忌日の前夜。また、葬儀の前夜。宿忌。

⇒たいや‐ぎょう【逮夜経】

⇒たいや‐まいり【逮夜参り】

タイヤ【tire; tyre】

車輪の外囲にはめる鉄またはゴム製の輪。「―がパンクする」

⇒タイヤ‐チェーン【tire chain アメリカ】

⇒タイヤ‐ローラー【tire roller】

だい‐や【台屋】

遊郭で料理の品を調える家。しだしや。台の物屋。傾城買四十八手「―にてその日の仕込みの物を」

ダイヤ

①ダイヤモンドの略。

②ダイヤグラムの略。「列車―」「―が乱れる」

③トランプの札の名。ダイヤモンドを図案化した菱形を赤く描いたもの。

だいや‐がわ【大谷川】‥ガハ

栃木県西部の川。中禅寺湖の水が落下して華厳滝となり、含満ヶ淵・日光市をへて鬼怒川に合流する。長さ約30キロメートル。流域は景勝に富む。

大谷川と神橋

撮影:関戸 勇

⇒だい‐もんじ【大文字】

だいもん‐の‐こうらい【大紋の高麗】‥カウ‥

大きな紋のついた高麗縁べりの畳。

⇒だい‐もん【大紋】

だい‐もんび【大紋日】

(「紋日」は物日の意)上方の遊郭で、1年中の紋日の中で特に大事とした紋日。正月・7月、および3・5・9月の節句時の数日がこれにあたり、客は特別の費用がかかった。

たい‐や【逮夜】

(「逮」は及ぶ意で、翌日に及ぶ夜の意)忌日の前夜。また、葬儀の前夜。宿忌。

⇒たいや‐ぎょう【逮夜経】

⇒たいや‐まいり【逮夜参り】

タイヤ【tire; tyre】

車輪の外囲にはめる鉄またはゴム製の輪。「―がパンクする」

⇒タイヤ‐チェーン【tire chain アメリカ】

⇒タイヤ‐ローラー【tire roller】

だい‐や【台屋】

遊郭で料理の品を調える家。しだしや。台の物屋。傾城買四十八手「―にてその日の仕込みの物を」

ダイヤ

①ダイヤモンドの略。

②ダイヤグラムの略。「列車―」「―が乱れる」

③トランプの札の名。ダイヤモンドを図案化した菱形を赤く描いたもの。

だいや‐がわ【大谷川】‥ガハ

栃木県西部の川。中禅寺湖の水が落下して華厳滝となり、含満ヶ淵・日光市をへて鬼怒川に合流する。長さ約30キロメートル。流域は景勝に富む。

大谷川と神橋

撮影:関戸 勇

たい‐やき【鯛焼】タヒ‥

鯛の姿をした鉄製の型に、水に溶いた小麦粉を入れ、餡あんを挟んで焼いた菓子。

鯛焼

撮影:関戸 勇

たい‐やき【鯛焼】タヒ‥

鯛の姿をした鉄製の型に、水に溶いた小麦粉を入れ、餡あんを挟んで焼いた菓子。

鯛焼

撮影:関戸 勇

たいや‐ぎょう【逮夜経】‥ギヤウ

逮夜にする読経。

⇒たい‐や【逮夜】

たい‐やく【大厄】

①大きな厄難。重大な災厄。

②厄年中の厄年。男は数え年42歳、女は33歳。

たい‐やく【大役】

①重い役目。重大な任務。大任。「―をおおせつかる」

②花札で、大きな手役または重い場役。

たい‐やく【大約】

およそ。大概。大略。

たい‐やく【大薬】

高価な貴重薬。〈日葡辞書〉

たい‐やく【対訳】

原文(原語)に対応させて訳文(訳語)を示すこと。

たい‐やく【退役】

職を辞して退くこと。退職。

だい‐やく【代役】

その役をつとめるべき人に故障のある時、他の人が代わってつとめること。また、その代わった人。「―を立てる」

だい‐やくしん【大躍進】

1958〜61年、毛沢東の提唱で展開された大衆運動による経済建設運動。現実から遊離し、自然災害やソ連の援助引上げなどもあり失敗。文化大革命に至る党内対立の出発点となった。

ダイヤグラム【diagram】

①図表。

②列車運行表。また、バスや航空機などの運行予定。ダイヤ。→列車ダイヤ

タイヤ‐チェーン【tire chain アメリカ】

雪道などで、タイヤに巻く鎖状の滑り止め。チェーン。

⇒タイヤ【tire; tyre】

たいや‐ていりゅう【鯛屋貞柳】タヒ‥リウ

⇒ゆえんさいていりゅう(油煙斎貞柳)

だいや‐てつざん【大冶鉄山】

(Daye)中国、湖北省の南東部、漢口の南東方80キロメートルにある鉄山。

たいや‐まいり【逮夜参り】‥マヰリ

僧が檀家の逮夜に行って読経すること。好色一代女2「―の更けるを待ちかね」

⇒たい‐や【逮夜】

ダイヤモンド【diamond】

①炭素だけから成る鉱物。等軸晶系で、多くは正八面体・斜方十二面体をなす。硬度最も高く、光沢は極めて美しく、無色透明または青・黄・紅・緑・褐・黒色など。光に対する屈折率が大きい。美麗なものは宝石とするが、産額は極めて少なく、その多くはオーストラリア・ロシア・南アフリカなどの特殊火山岩中に産出。大部分は切断・研磨など工業用に用いる。最近は人工的に合成される。金剛石。ダイヤ。長谷川時雨、マダム貞奴「女の望みは知れてゐます。―、着物、おつきあひ」

ダイヤモンド

撮影:関戸 勇

たいや‐ぎょう【逮夜経】‥ギヤウ

逮夜にする読経。

⇒たい‐や【逮夜】

たい‐やく【大厄】

①大きな厄難。重大な災厄。

②厄年中の厄年。男は数え年42歳、女は33歳。

たい‐やく【大役】

①重い役目。重大な任務。大任。「―をおおせつかる」

②花札で、大きな手役または重い場役。

たい‐やく【大約】

およそ。大概。大略。

たい‐やく【大薬】

高価な貴重薬。〈日葡辞書〉

たい‐やく【対訳】

原文(原語)に対応させて訳文(訳語)を示すこと。

たい‐やく【退役】

職を辞して退くこと。退職。

だい‐やく【代役】

その役をつとめるべき人に故障のある時、他の人が代わってつとめること。また、その代わった人。「―を立てる」

だい‐やくしん【大躍進】

1958〜61年、毛沢東の提唱で展開された大衆運動による経済建設運動。現実から遊離し、自然災害やソ連の援助引上げなどもあり失敗。文化大革命に至る党内対立の出発点となった。

ダイヤグラム【diagram】

①図表。

②列車運行表。また、バスや航空機などの運行予定。ダイヤ。→列車ダイヤ

タイヤ‐チェーン【tire chain アメリカ】

雪道などで、タイヤに巻く鎖状の滑り止め。チェーン。

⇒タイヤ【tire; tyre】

たいや‐ていりゅう【鯛屋貞柳】タヒ‥リウ

⇒ゆえんさいていりゅう(油煙斎貞柳)

だいや‐てつざん【大冶鉄山】

(Daye)中国、湖北省の南東部、漢口の南東方80キロメートルにある鉄山。

たいや‐まいり【逮夜参り】‥マヰリ

僧が檀家の逮夜に行って読経すること。好色一代女2「―の更けるを待ちかね」

⇒たい‐や【逮夜】

ダイヤモンド【diamond】

①炭素だけから成る鉱物。等軸晶系で、多くは正八面体・斜方十二面体をなす。硬度最も高く、光沢は極めて美しく、無色透明または青・黄・紅・緑・褐・黒色など。光に対する屈折率が大きい。美麗なものは宝石とするが、産額は極めて少なく、その多くはオーストラリア・ロシア・南アフリカなどの特殊火山岩中に産出。大部分は切断・研磨など工業用に用いる。最近は人工的に合成される。金剛石。ダイヤ。長谷川時雨、マダム貞奴「女の望みは知れてゐます。―、着物、おつきあひ」

ダイヤモンド

撮影:関戸 勇

②欧文活字の大きさを表す古い呼び名の一つ。約4.5ポイントの活字をいう。ダイヤ。

③野球場の、本塁と他の三つの塁に囲まれた正方形の区域。

⇒ダイヤモンド‐ゲーム

⇒ダイヤモンドこん‐しき【ダイヤモンド婚式】

⇒ダイヤモンド‐ダスト【diamond dust】

ダイヤモンド‐ゲーム

(和製語diamond game)ボードゲームの一種。六つの頂点のある星形の盤面上で、自陣のすべての駒を相対する陣地へ早く移すことを競うもの。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤモンドこん‐しき【ダイヤモンド婚式】

夫婦が結婚後60年(または75年)目に行う祝賀の式。→結婚記念日(表)。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤモンド‐ダスト【diamond dust】

〔気〕(→)細氷。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤル【dial】

①時計・メーターなどの指針盤。

②坑内用などの羅針儀。

③電話機の円形数字盤。また、(それを回して)電話をかけること。

④ラジオなどの回転式目盛調節器。

⇒ダイヤル‐アップ【dial-up】

⇒ダイヤル‐イン

⇒ダイヤル‐インジケーター【dial indicator】

⇒ダイヤル‐ゲージ【dial gauge】

ダイヤル‐アップ【dial-up】

電話をかけ、モデムを介してインターネット接続すること。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐イン

(和製語dial in)多数の電話をもつ事務所などで、外部から直接個々の電話につながる方式。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐インジケーター【dial indicator】

(→)ダイヤル‐ゲージに同じ。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐ゲージ【dial gauge】

平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の中心の偏かたよりなど、微少な狂いを検査する測定器。棒の一端を品物の表面に接触させると、これが歯車装置を伝って針を動かし、1目盛100分の1ミリメートルまたは1000分の1ミリメートルまで読みとれる。ダイヤル‐インジケーター。

ダイヤル‐ゲージ

②欧文活字の大きさを表す古い呼び名の一つ。約4.5ポイントの活字をいう。ダイヤ。

③野球場の、本塁と他の三つの塁に囲まれた正方形の区域。

⇒ダイヤモンド‐ゲーム

⇒ダイヤモンドこん‐しき【ダイヤモンド婚式】

⇒ダイヤモンド‐ダスト【diamond dust】

ダイヤモンド‐ゲーム

(和製語diamond game)ボードゲームの一種。六つの頂点のある星形の盤面上で、自陣のすべての駒を相対する陣地へ早く移すことを競うもの。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤモンドこん‐しき【ダイヤモンド婚式】

夫婦が結婚後60年(または75年)目に行う祝賀の式。→結婚記念日(表)。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤモンド‐ダスト【diamond dust】

〔気〕(→)細氷。

⇒ダイヤモンド【diamond】

ダイヤル【dial】

①時計・メーターなどの指針盤。

②坑内用などの羅針儀。

③電話機の円形数字盤。また、(それを回して)電話をかけること。

④ラジオなどの回転式目盛調節器。

⇒ダイヤル‐アップ【dial-up】

⇒ダイヤル‐イン

⇒ダイヤル‐インジケーター【dial indicator】

⇒ダイヤル‐ゲージ【dial gauge】

ダイヤル‐アップ【dial-up】

電話をかけ、モデムを介してインターネット接続すること。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐イン

(和製語dial in)多数の電話をもつ事務所などで、外部から直接個々の電話につながる方式。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐インジケーター【dial indicator】

(→)ダイヤル‐ゲージに同じ。

⇒ダイヤル【dial】

ダイヤル‐ゲージ【dial gauge】

平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の中心の偏かたよりなど、微少な狂いを検査する測定器。棒の一端を品物の表面に接触させると、これが歯車装置を伝って針を動かし、1目盛100分の1ミリメートルまたは1000分の1ミリメートルまで読みとれる。ダイヤル‐インジケーター。

ダイヤル‐ゲージ

⇒ダイヤル【dial】

タイヤ‐ローラー【tire roller】

土木建設機械の一種。ゴムの車輪をもったローラー。自重によって道路の路盤固めを行う。→ロード‐ローラー

⇒タイヤ【tire; tyre】

たい‐ゆう【大勇】

まことの勇気。大事に当たって奮い起こす勇気。沈勇。「―をふるう」

⇒大勇は怯なるが如し

⇒大勇は闘わず

たい‐ゆう【大猷】‥イウ

(「猷」は道の意)大きなはかりごと。宏謨。宏猷。

⇒たいゆう‐いん【大猷院】

たい‐ゆう【大憂】‥イウ

①大きな心配。

②親の喪。

たい‐ゆう【大優】‥イウ

心が広くて物事に動じないこと。大度。

たい‐ゆう【体用】

事物の本体と、それから生ずるはたらき。至花道「能に―のことを知るべし。体は花、用は匂のごとし」

たいゆう‐いん【大猷院】‥イウヰン

徳川家光の諡号しごう。

⇒たい‐ゆう【大猷】

⇒ダイヤル【dial】

タイヤ‐ローラー【tire roller】

土木建設機械の一種。ゴムの車輪をもったローラー。自重によって道路の路盤固めを行う。→ロード‐ローラー

⇒タイヤ【tire; tyre】

たい‐ゆう【大勇】

まことの勇気。大事に当たって奮い起こす勇気。沈勇。「―をふるう」

⇒大勇は怯なるが如し

⇒大勇は闘わず

たい‐ゆう【大猷】‥イウ

(「猷」は道の意)大きなはかりごと。宏謨。宏猷。

⇒たいゆう‐いん【大猷院】

たい‐ゆう【大憂】‥イウ

①大きな心配。

②親の喪。

たい‐ゆう【大優】‥イウ

心が広くて物事に動じないこと。大度。

たい‐ゆう【体用】

事物の本体と、それから生ずるはたらき。至花道「能に―のことを知るべし。体は花、用は匂のごとし」

たいゆう‐いん【大猷院】‥イウヰン

徳川家光の諡号しごう。

⇒たい‐ゆう【大猷】

○体を躱すたいをかわす🔗⭐🔉

○体を躱すたいをかわす

身をひるがえして避ける。また、相手の非難や攻撃などを避ける。

⇒たい【体】

○体を成すたいをなす🔗⭐🔉

○体を成すたいをなす

それらしい体裁になる。「会議の体を成していない」

⇒たい【体】

○体を引くたいをひく🔗⭐🔉

○体を引くたいをひく

あとへさがる。しりぞく。

⇒たい【体】

た‐いん【多淫】

淫事の度がすぎること。淫奔なこと。

ダイン【dyne】

力のCGS単位。質量1グラムの物体に働いて、毎秒毎秒1センチメートルの加速度を生じさせる力の大きさ。1ダインは10万分の1ニュートン。記号dyn

た‐う【多雨】

雨の多いこと。「高温―」

た・う【堪ふ・耐ふ】タフ

〔自下二〕

⇒たえる(下一)

た・う【遮ふ・徼ふ】タフ

〔他下二〕

ふせぎとめる。さえぎる。継体紀(前田本)院政期点「勧むらく、毛野臣けののおみの軍を防遏タヘヨと」

ダウ

ダウ式平均株価の略。

ダウ【dhow】

ペルシア湾からインド洋にかけて広く用いられる帆船。低い大きな三角帆を持つ。

ダヴィッド【Jacques Louis David】

フランスの画家。新古典主義の巨匠。堅実な筆致で大革命およびナポレオン1世時代の人物、歴史画を描いた。次世代の多くの画家を育成。作「ナポレオンの戴冠」など。(1748〜1825)

ダヴィッド

提供:Photos12/APL

「ナポレオンの戴冠」

提供:Photos12/APL

「ナポレオンの戴冠」

提供:Photos12/APL

「サン・ベルナール峠を越えるナポレオン」

提供:Photos12/APL

「サン・ベルナール峠を越えるナポレオン」

提供:Photos12/APL

ダヴィデ【David】

イスラエル王。初代の王サウルの後を受け、近隣の諸国を征服併合、エルサレムを攻略して都としイスラエルを統一。その統治は北はダマスカスから南は紅海に及び、イスラエルの最盛期を作る。(在位前1010頃〜前970頃)

⇒ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

二つの三角形を交錯させた六茫星形。14世紀以降、ユダヤ人の象徴として使用され、現在のイスラエル国旗の中央に描かれる。

⇒ダヴィデ【David】

ダ‐ヴィンチ【da Vinci】

⇒レオナルド=ダ=ヴィンチ

た‐うえ【田植】‥ウヱ

苗代なわしろで育てた稲の苗を水田に移し植えること。うえつけ。挿秧そうおう。〈[季]夏〉

⇒たうえ‐うた【田植歌】

⇒たうえ‐おどり【田植踊】

⇒たうえ‐がさ【田植笠】

⇒たうえ‐き【田植機】

⇒たうえ‐ぐさ【田植草】

⇒たうえ‐ぐみ【田植組】

⇒たうえ‐ざかな【田植肴】

⇒たうえ‐じょうぎ【田植定規】

⇒たうえ‐ばな【田植花】

たうえ‐うた【田植歌】‥ウヱ‥

田植の時に早乙女さおとめなどの歌う歌謡。古代から行われ、田舞・田歌などに取り入れられた。早乙女歌。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐おどり【田植踊】‥ウヱヲドリ

小正月の前後に豊年を祈念して行う、田植を演芸化した舞踊。多く東北地方の農村で行われる。〈[季]新年〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐がさ【田植笠】‥ウヱ‥

田植に早乙女がかぶる菅笠すげがさ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

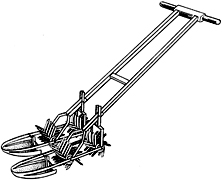

たうえ‐き【田植機】‥ウヱ‥

平たい箱で育てた苗を走行しながら植える動力機。植え付け部はかつてクランク型で現在は回転型が主流。

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐさ【田植草】‥ウヱ‥

(→)田植花に同じ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐみ【田植組】‥ウヱ‥

田植を協同作業で行うときの組。数戸から十数戸を一組とする。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ざかな【田植肴】‥ウヱ‥

田植の日の食事に添える副食物。塩物・干物・海藻などをいう。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

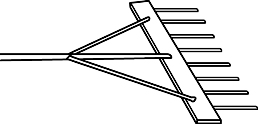

たうえ‐じょうぎ【田植定規】‥ウヱヂヤウ‥

田植の際に正条植えをするために用いる農具。各種あるが、いずれも田面に縦横の目をつけて、その交叉点に植えるもの。

田植定規

ダヴィデ【David】

イスラエル王。初代の王サウルの後を受け、近隣の諸国を征服併合、エルサレムを攻略して都としイスラエルを統一。その統治は北はダマスカスから南は紅海に及び、イスラエルの最盛期を作る。(在位前1010頃〜前970頃)

⇒ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

二つの三角形を交錯させた六茫星形。14世紀以降、ユダヤ人の象徴として使用され、現在のイスラエル国旗の中央に描かれる。

⇒ダヴィデ【David】

ダ‐ヴィンチ【da Vinci】

⇒レオナルド=ダ=ヴィンチ

た‐うえ【田植】‥ウヱ

苗代なわしろで育てた稲の苗を水田に移し植えること。うえつけ。挿秧そうおう。〈[季]夏〉

⇒たうえ‐うた【田植歌】

⇒たうえ‐おどり【田植踊】

⇒たうえ‐がさ【田植笠】

⇒たうえ‐き【田植機】

⇒たうえ‐ぐさ【田植草】

⇒たうえ‐ぐみ【田植組】

⇒たうえ‐ざかな【田植肴】

⇒たうえ‐じょうぎ【田植定規】

⇒たうえ‐ばな【田植花】

たうえ‐うた【田植歌】‥ウヱ‥

田植の時に早乙女さおとめなどの歌う歌謡。古代から行われ、田舞・田歌などに取り入れられた。早乙女歌。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐おどり【田植踊】‥ウヱヲドリ

小正月の前後に豊年を祈念して行う、田植を演芸化した舞踊。多く東北地方の農村で行われる。〈[季]新年〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐がさ【田植笠】‥ウヱ‥

田植に早乙女がかぶる菅笠すげがさ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐き【田植機】‥ウヱ‥

平たい箱で育てた苗を走行しながら植える動力機。植え付け部はかつてクランク型で現在は回転型が主流。

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐさ【田植草】‥ウヱ‥

(→)田植花に同じ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐみ【田植組】‥ウヱ‥

田植を協同作業で行うときの組。数戸から十数戸を一組とする。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ざかな【田植肴】‥ウヱ‥

田植の日の食事に添える副食物。塩物・干物・海藻などをいう。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐じょうぎ【田植定規】‥ウヱヂヤウ‥

田植の際に正条植えをするために用いる農具。各種あるが、いずれも田面に縦横の目をつけて、その交叉点に植えるもの。

田植定規

⇒た‐うえ【田植】

たうえぞうし【田植草紙】‥ウヱザウ‥

中国山地に流布した田植歌を書き留めた写本。1巻。江戸後期書写の原本は失われたが、歌謡は室町末期の成立。

→文献資料[田植草紙]

たうえ‐ばな【田植花】‥ウヱ‥

中国・北陸地方でウツギ、東北地方では花菖蒲をいう。いずれも田植の季節に花が咲く。

⇒た‐うえ【田植】

ダウしき‐へいきんかぶか【ダウ式平均株価】

アメリカのダウ‐ジョーンズ(Dow Jones)社が採用した計算法による株価の平均値。単純平均株価では、新株落ち等の場合、平均株価が下落するのが普通であるが、ダウ式は株価の連続性を維持するため、権利落ちがなかったものと仮定して計算する。株価の趨勢をみるのに適している。→単純平均株価

タウシッグ【Frank William Taussig】

アメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。正統学派の伝統を継ぎ、国際貿易論・アメリカ関税史の研究に業績を残した。(1859〜1940)

た‐うずら【田鶉】‥ウヅラ

食用にする蛙。〈日葡辞書〉

た‐うた【田歌】

田植歌、またはそれを儀式歌謡として扱うもの。大嘗会だいじょうえの田舞、各地の社寺の田植と田遊びの中の田植歌に、古い田歌が残っている。

⇒たうた‐ぶし【田歌節】

た‐うだ・く【手抱く・拱く】

〔自四〕

「たむだく」に同じ。〈伊呂波字類抄〉

たうた‐ぶし【田歌節】

田歌の曲節。狂言、三番叟「然ればアドの大夫殿を―に呼うで見たう候が」

⇒た‐うた【田歌】

た‐うち【田打】

春の初め、耕作しやすくするために田をうちかえすこと。また、農具を用いた除草作業のこと。〈[季]春〉

⇒たうち‐うた【田打歌】

⇒たうち‐ぐるま【田打車】

⇒たうち‐ざくら【田打桜】

⇒たうち‐しょうがつ【田打正月】

たうち‐うた【田打歌】

田打の際に歌う民謡。多くは田植歌などに混同され、また、酒宴歌に変化したものもある。

⇒た‐うち【田打】

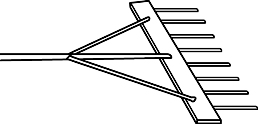

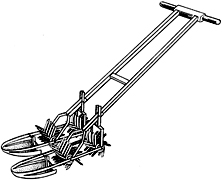

たうち‐ぐるま【田打車】

水田の除草用具。鉄製の枠に回転する爪を取り付け、取手を持って前後に動かす。

田打車

⇒た‐うえ【田植】

たうえぞうし【田植草紙】‥ウヱザウ‥

中国山地に流布した田植歌を書き留めた写本。1巻。江戸後期書写の原本は失われたが、歌謡は室町末期の成立。

→文献資料[田植草紙]

たうえ‐ばな【田植花】‥ウヱ‥

中国・北陸地方でウツギ、東北地方では花菖蒲をいう。いずれも田植の季節に花が咲く。

⇒た‐うえ【田植】

ダウしき‐へいきんかぶか【ダウ式平均株価】

アメリカのダウ‐ジョーンズ(Dow Jones)社が採用した計算法による株価の平均値。単純平均株価では、新株落ち等の場合、平均株価が下落するのが普通であるが、ダウ式は株価の連続性を維持するため、権利落ちがなかったものと仮定して計算する。株価の趨勢をみるのに適している。→単純平均株価

タウシッグ【Frank William Taussig】

アメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。正統学派の伝統を継ぎ、国際貿易論・アメリカ関税史の研究に業績を残した。(1859〜1940)

た‐うずら【田鶉】‥ウヅラ

食用にする蛙。〈日葡辞書〉

た‐うた【田歌】

田植歌、またはそれを儀式歌謡として扱うもの。大嘗会だいじょうえの田舞、各地の社寺の田植と田遊びの中の田植歌に、古い田歌が残っている。

⇒たうた‐ぶし【田歌節】

た‐うだ・く【手抱く・拱く】

〔自四〕

「たむだく」に同じ。〈伊呂波字類抄〉

たうた‐ぶし【田歌節】

田歌の曲節。狂言、三番叟「然ればアドの大夫殿を―に呼うで見たう候が」

⇒た‐うた【田歌】

た‐うち【田打】

春の初め、耕作しやすくするために田をうちかえすこと。また、農具を用いた除草作業のこと。〈[季]春〉

⇒たうち‐うた【田打歌】

⇒たうち‐ぐるま【田打車】

⇒たうち‐ざくら【田打桜】

⇒たうち‐しょうがつ【田打正月】

たうち‐うた【田打歌】

田打の際に歌う民謡。多くは田植歌などに混同され、また、酒宴歌に変化したものもある。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ぐるま【田打車】

水田の除草用具。鉄製の枠に回転する爪を取り付け、取手を持って前後に動かす。

田打車

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ざくら【田打桜】

コブシ・糸桜・山桜など地方によって樹種は異なるが、専らその地方の苗代播種の頃に咲く花をいう。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐しょうがつ【田打正月】‥シヤウグワツ

正月11日に行う新年度の農作の予祝行事。田打初め。田打講。

⇒た‐うち【田打】

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ざくら【田打桜】

コブシ・糸桜・山桜など地方によって樹種は異なるが、専らその地方の苗代播種の頃に咲く花をいう。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐しょうがつ【田打正月】‥シヤウグワツ

正月11日に行う新年度の農作の予祝行事。田打初め。田打講。

⇒た‐うち【田打】

「ナポレオンの戴冠」

提供:Photos12/APL

「ナポレオンの戴冠」

提供:Photos12/APL

「サン・ベルナール峠を越えるナポレオン」

提供:Photos12/APL

「サン・ベルナール峠を越えるナポレオン」

提供:Photos12/APL

ダヴィデ【David】

イスラエル王。初代の王サウルの後を受け、近隣の諸国を征服併合、エルサレムを攻略して都としイスラエルを統一。その統治は北はダマスカスから南は紅海に及び、イスラエルの最盛期を作る。(在位前1010頃〜前970頃)

⇒ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

二つの三角形を交錯させた六茫星形。14世紀以降、ユダヤ人の象徴として使用され、現在のイスラエル国旗の中央に描かれる。

⇒ダヴィデ【David】

ダ‐ヴィンチ【da Vinci】

⇒レオナルド=ダ=ヴィンチ

た‐うえ【田植】‥ウヱ

苗代なわしろで育てた稲の苗を水田に移し植えること。うえつけ。挿秧そうおう。〈[季]夏〉

⇒たうえ‐うた【田植歌】

⇒たうえ‐おどり【田植踊】

⇒たうえ‐がさ【田植笠】

⇒たうえ‐き【田植機】

⇒たうえ‐ぐさ【田植草】

⇒たうえ‐ぐみ【田植組】

⇒たうえ‐ざかな【田植肴】

⇒たうえ‐じょうぎ【田植定規】

⇒たうえ‐ばな【田植花】

たうえ‐うた【田植歌】‥ウヱ‥

田植の時に早乙女さおとめなどの歌う歌謡。古代から行われ、田舞・田歌などに取り入れられた。早乙女歌。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐おどり【田植踊】‥ウヱヲドリ

小正月の前後に豊年を祈念して行う、田植を演芸化した舞踊。多く東北地方の農村で行われる。〈[季]新年〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐がさ【田植笠】‥ウヱ‥

田植に早乙女がかぶる菅笠すげがさ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐き【田植機】‥ウヱ‥

平たい箱で育てた苗を走行しながら植える動力機。植え付け部はかつてクランク型で現在は回転型が主流。

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐさ【田植草】‥ウヱ‥

(→)田植花に同じ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐみ【田植組】‥ウヱ‥

田植を協同作業で行うときの組。数戸から十数戸を一組とする。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ざかな【田植肴】‥ウヱ‥

田植の日の食事に添える副食物。塩物・干物・海藻などをいう。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐じょうぎ【田植定規】‥ウヱヂヤウ‥

田植の際に正条植えをするために用いる農具。各種あるが、いずれも田面に縦横の目をつけて、その交叉点に植えるもの。

田植定規

ダヴィデ【David】

イスラエル王。初代の王サウルの後を受け、近隣の諸国を征服併合、エルサレムを攻略して都としイスラエルを統一。その統治は北はダマスカスから南は紅海に及び、イスラエルの最盛期を作る。(在位前1010頃〜前970頃)

⇒ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

二つの三角形を交錯させた六茫星形。14世紀以降、ユダヤ人の象徴として使用され、現在のイスラエル国旗の中央に描かれる。

⇒ダヴィデ【David】

ダ‐ヴィンチ【da Vinci】

⇒レオナルド=ダ=ヴィンチ

た‐うえ【田植】‥ウヱ

苗代なわしろで育てた稲の苗を水田に移し植えること。うえつけ。挿秧そうおう。〈[季]夏〉

⇒たうえ‐うた【田植歌】

⇒たうえ‐おどり【田植踊】

⇒たうえ‐がさ【田植笠】

⇒たうえ‐き【田植機】

⇒たうえ‐ぐさ【田植草】

⇒たうえ‐ぐみ【田植組】

⇒たうえ‐ざかな【田植肴】

⇒たうえ‐じょうぎ【田植定規】

⇒たうえ‐ばな【田植花】

たうえ‐うた【田植歌】‥ウヱ‥

田植の時に早乙女さおとめなどの歌う歌謡。古代から行われ、田舞・田歌などに取り入れられた。早乙女歌。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐おどり【田植踊】‥ウヱヲドリ

小正月の前後に豊年を祈念して行う、田植を演芸化した舞踊。多く東北地方の農村で行われる。〈[季]新年〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐がさ【田植笠】‥ウヱ‥

田植に早乙女がかぶる菅笠すげがさ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐き【田植機】‥ウヱ‥

平たい箱で育てた苗を走行しながら植える動力機。植え付け部はかつてクランク型で現在は回転型が主流。

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐさ【田植草】‥ウヱ‥

(→)田植花に同じ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐみ【田植組】‥ウヱ‥

田植を協同作業で行うときの組。数戸から十数戸を一組とする。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ざかな【田植肴】‥ウヱ‥

田植の日の食事に添える副食物。塩物・干物・海藻などをいう。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐じょうぎ【田植定規】‥ウヱヂヤウ‥

田植の際に正条植えをするために用いる農具。各種あるが、いずれも田面に縦横の目をつけて、その交叉点に植えるもの。

田植定規

⇒た‐うえ【田植】

たうえぞうし【田植草紙】‥ウヱザウ‥

中国山地に流布した田植歌を書き留めた写本。1巻。江戸後期書写の原本は失われたが、歌謡は室町末期の成立。

→文献資料[田植草紙]

たうえ‐ばな【田植花】‥ウヱ‥

中国・北陸地方でウツギ、東北地方では花菖蒲をいう。いずれも田植の季節に花が咲く。

⇒た‐うえ【田植】

ダウしき‐へいきんかぶか【ダウ式平均株価】

アメリカのダウ‐ジョーンズ(Dow Jones)社が採用した計算法による株価の平均値。単純平均株価では、新株落ち等の場合、平均株価が下落するのが普通であるが、ダウ式は株価の連続性を維持するため、権利落ちがなかったものと仮定して計算する。株価の趨勢をみるのに適している。→単純平均株価

タウシッグ【Frank William Taussig】

アメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。正統学派の伝統を継ぎ、国際貿易論・アメリカ関税史の研究に業績を残した。(1859〜1940)

た‐うずら【田鶉】‥ウヅラ

食用にする蛙。〈日葡辞書〉

た‐うた【田歌】

田植歌、またはそれを儀式歌謡として扱うもの。大嘗会だいじょうえの田舞、各地の社寺の田植と田遊びの中の田植歌に、古い田歌が残っている。

⇒たうた‐ぶし【田歌節】

た‐うだ・く【手抱く・拱く】

〔自四〕

「たむだく」に同じ。〈伊呂波字類抄〉

たうた‐ぶし【田歌節】

田歌の曲節。狂言、三番叟「然ればアドの大夫殿を―に呼うで見たう候が」

⇒た‐うた【田歌】

た‐うち【田打】

春の初め、耕作しやすくするために田をうちかえすこと。また、農具を用いた除草作業のこと。〈[季]春〉

⇒たうち‐うた【田打歌】

⇒たうち‐ぐるま【田打車】

⇒たうち‐ざくら【田打桜】

⇒たうち‐しょうがつ【田打正月】

たうち‐うた【田打歌】

田打の際に歌う民謡。多くは田植歌などに混同され、また、酒宴歌に変化したものもある。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ぐるま【田打車】

水田の除草用具。鉄製の枠に回転する爪を取り付け、取手を持って前後に動かす。

田打車

⇒た‐うえ【田植】

たうえぞうし【田植草紙】‥ウヱザウ‥

中国山地に流布した田植歌を書き留めた写本。1巻。江戸後期書写の原本は失われたが、歌謡は室町末期の成立。

→文献資料[田植草紙]

たうえ‐ばな【田植花】‥ウヱ‥

中国・北陸地方でウツギ、東北地方では花菖蒲をいう。いずれも田植の季節に花が咲く。

⇒た‐うえ【田植】

ダウしき‐へいきんかぶか【ダウ式平均株価】

アメリカのダウ‐ジョーンズ(Dow Jones)社が採用した計算法による株価の平均値。単純平均株価では、新株落ち等の場合、平均株価が下落するのが普通であるが、ダウ式は株価の連続性を維持するため、権利落ちがなかったものと仮定して計算する。株価の趨勢をみるのに適している。→単純平均株価

タウシッグ【Frank William Taussig】

アメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。正統学派の伝統を継ぎ、国際貿易論・アメリカ関税史の研究に業績を残した。(1859〜1940)

た‐うずら【田鶉】‥ウヅラ

食用にする蛙。〈日葡辞書〉

た‐うた【田歌】

田植歌、またはそれを儀式歌謡として扱うもの。大嘗会だいじょうえの田舞、各地の社寺の田植と田遊びの中の田植歌に、古い田歌が残っている。

⇒たうた‐ぶし【田歌節】

た‐うだ・く【手抱く・拱く】

〔自四〕

「たむだく」に同じ。〈伊呂波字類抄〉

たうた‐ぶし【田歌節】

田歌の曲節。狂言、三番叟「然ればアドの大夫殿を―に呼うで見たう候が」

⇒た‐うた【田歌】

た‐うち【田打】

春の初め、耕作しやすくするために田をうちかえすこと。また、農具を用いた除草作業のこと。〈[季]春〉

⇒たうち‐うた【田打歌】

⇒たうち‐ぐるま【田打車】

⇒たうち‐ざくら【田打桜】

⇒たうち‐しょうがつ【田打正月】

たうち‐うた【田打歌】

田打の際に歌う民謡。多くは田植歌などに混同され、また、酒宴歌に変化したものもある。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ぐるま【田打車】

水田の除草用具。鉄製の枠に回転する爪を取り付け、取手を持って前後に動かす。

田打車

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ざくら【田打桜】

コブシ・糸桜・山桜など地方によって樹種は異なるが、専らその地方の苗代播種の頃に咲く花をいう。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐しょうがつ【田打正月】‥シヤウグワツ

正月11日に行う新年度の農作の予祝行事。田打初め。田打講。

⇒た‐うち【田打】

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ざくら【田打桜】

コブシ・糸桜・山桜など地方によって樹種は異なるが、専らその地方の苗代播種の頃に咲く花をいう。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐しょうがつ【田打正月】‥シヤウグワツ

正月11日に行う新年度の農作の予祝行事。田打初め。田打講。

⇒た‐うち【田打】

てい【体】🔗⭐🔉

てい【体】

①外から見たありさま。ようす。態てい。平家物語7「事の―何となうあはれなり」。「ほうほうの―」「―のいい言葉」「―よく断る」

②(接尾語的に)…のようなもの。…ふぜい。狂言、苞山伏「まことに、我等―の営みと申すものは」。「商人―の男」

→たい(体)

てい‐さい【体裁】🔗⭐🔉

てい‐さい【体裁】

①物の、外から見える形・様子。「―のいい箱」

②自分の状態について、他人が見たときの感じ。みえ。世間体。「―をとりつくろう」「―上にこやかに振る舞う」「―家」

③相手の気に入りそうな表面だけのこと。「お―をいう」

⇒ていさい‐ぶ・る【体裁振る】

ていさい‐ぶ・る【体裁振る】🔗⭐🔉

ていさい‐ぶ・る【体裁振る】

〔自五〕

体裁よく見えるように飾る。みえを張る。もったいぶる。「―・った言い方」

⇒てい‐さい【体裁】

てい‐そう【体相】‥サウ🔗⭐🔉

てい‐そう【体相】‥サウ

様子。状態。狂言、呂蓮「先づ地獄の―をあらあら申さば」

てい‐たらく【体たらく・為体】🔗⭐🔉

てい‐たらく【体たらく・為体】

(タラクは助動詞タリのク語法)

①すがた。ありさま。平家物語7「覚明が―、褐の直垂に黒革縅の鎧きて」

②(後世は非難の意をこめて用いる)ざま。「何という―だ」

てい‐よく【体よく】🔗⭐🔉

てい‐よく【体よく】

〔副〕

ていさいよく。さしさわりのないように。「―断る」

[漢]体🔗⭐🔉

体 字形

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部5画/7画/教育/3446・424E〕

[體] 字形

)部5画/7画/教育/3446・424E〕

[體] 字形

〔骨部13画/23画/8183・7173〕

〔音〕タイ(呉) テイ(漢)

〔訓〕からだ

[意味]

①からだ。

㋐からだの全部。「体をかわす」「体力・身体・肉体・体育」▶神仏の像や死体を数える語としても使う。「仏像三体」

㋑からだの各部分。「肢体・五体満足」

②かたち。

㋐形あるもの。「形体・液体・立方体・体積・体現」

㋑テイ姿。外観。様子。「体よく断る」「体裁・風体」

㋒かた。形式。スタイル。「体ていを成さない」「書体・政体・口語体」

③はたらきのもとになる存在。本質。(対)用。「名は体を表す」「体言・本体・主体」▶内面的な骨組みの意から。

④身をもってする。「意を体する」「体得・体験」

[解字]

「體」は、会意。「骨」+「豊」(=多くのものがきちんと並ぶ)。多くの骨がきちんとつながっている意。[躰][軆]は異体字。「体」は、本来は字音「ホン」で別字だが、古くから略字として使われた。

[下ツキ

遺体・異体・一体・院体・液体・解体・歌体・合体・基体・機体・気体・客体・球体・玉体・巨体・近体・今体・具体・形体・検体・献体・抗体・剛体・国体・個体・古体・固体・五体・雑体・屍体・肢体・死体・詩体・字体・自体・失体・実体・弱体・車体・蛇体・重体・主体・上体・常体・正体・書体・新体・神体・身体・人体・水晶体・成体・政体・整体・聖体・生体・絶体絶命・船体・全体・僧体・草体・総体・俗体・大体・単体・団体・直方体・天体・同体・動体・胴体・童体・軟体・肉体・女体・粘体・媒体・半導体・被写体・病体・風体・物体・文体・別体・変体・

〔骨部13画/23画/8183・7173〕

〔音〕タイ(呉) テイ(漢)

〔訓〕からだ

[意味]

①からだ。

㋐からだの全部。「体をかわす」「体力・身体・肉体・体育」▶神仏の像や死体を数える語としても使う。「仏像三体」

㋑からだの各部分。「肢体・五体満足」

②かたち。

㋐形あるもの。「形体・液体・立方体・体積・体現」

㋑テイ姿。外観。様子。「体よく断る」「体裁・風体」

㋒かた。形式。スタイル。「体ていを成さない」「書体・政体・口語体」

③はたらきのもとになる存在。本質。(対)用。「名は体を表す」「体言・本体・主体」▶内面的な骨組みの意から。

④身をもってする。「意を体する」「体得・体験」

[解字]

「體」は、会意。「骨」+「豊」(=多くのものがきちんと並ぶ)。多くの骨がきちんとつながっている意。[躰][軆]は異体字。「体」は、本来は字音「ホン」で別字だが、古くから略字として使われた。

[下ツキ

遺体・異体・一体・院体・液体・解体・歌体・合体・基体・機体・気体・客体・球体・玉体・巨体・近体・今体・具体・形体・検体・献体・抗体・剛体・国体・個体・古体・固体・五体・雑体・屍体・肢体・死体・詩体・字体・自体・失体・実体・弱体・車体・蛇体・重体・主体・上体・常体・正体・書体・新体・神体・身体・人体・水晶体・成体・政体・整体・聖体・生体・絶体絶命・船体・全体・僧体・草体・総体・俗体・大体・単体・団体・直方体・天体・同体・動体・胴体・童体・軟体・肉体・女体・粘体・媒体・半導体・被写体・病体・風体・物体・文体・別体・変体・ 儷体・母体・法体・本体・無体・面体・勿体・益体・有体物・容体・落体・裸体・六体・立体・立方体・略体・流体・良導体・老体・或体

儷体・母体・法体・本体・無体・面体・勿体・益体・有体物・容体・落体・裸体・六体・立体・立方体・略体・流体・良導体・老体・或体

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部5画/7画/教育/3446・424E〕

[體] 字形

)部5画/7画/教育/3446・424E〕

[體] 字形

〔骨部13画/23画/8183・7173〕

〔音〕タイ(呉) テイ(漢)

〔訓〕からだ

[意味]

①からだ。

㋐からだの全部。「体をかわす」「体力・身体・肉体・体育」▶神仏の像や死体を数える語としても使う。「仏像三体」

㋑からだの各部分。「肢体・五体満足」

②かたち。

㋐形あるもの。「形体・液体・立方体・体積・体現」

㋑テイ姿。外観。様子。「体よく断る」「体裁・風体」

㋒かた。形式。スタイル。「体ていを成さない」「書体・政体・口語体」

③はたらきのもとになる存在。本質。(対)用。「名は体を表す」「体言・本体・主体」▶内面的な骨組みの意から。

④身をもってする。「意を体する」「体得・体験」

[解字]

「體」は、会意。「骨」+「豊」(=多くのものがきちんと並ぶ)。多くの骨がきちんとつながっている意。[躰][軆]は異体字。「体」は、本来は字音「ホン」で別字だが、古くから略字として使われた。

[下ツキ

遺体・異体・一体・院体・液体・解体・歌体・合体・基体・機体・気体・客体・球体・玉体・巨体・近体・今体・具体・形体・検体・献体・抗体・剛体・国体・個体・古体・固体・五体・雑体・屍体・肢体・死体・詩体・字体・自体・失体・実体・弱体・車体・蛇体・重体・主体・上体・常体・正体・書体・新体・神体・身体・人体・水晶体・成体・政体・整体・聖体・生体・絶体絶命・船体・全体・僧体・草体・総体・俗体・大体・単体・団体・直方体・天体・同体・動体・胴体・童体・軟体・肉体・女体・粘体・媒体・半導体・被写体・病体・風体・物体・文体・別体・変体・

〔骨部13画/23画/8183・7173〕

〔音〕タイ(呉) テイ(漢)

〔訓〕からだ

[意味]

①からだ。

㋐からだの全部。「体をかわす」「体力・身体・肉体・体育」▶神仏の像や死体を数える語としても使う。「仏像三体」

㋑からだの各部分。「肢体・五体満足」

②かたち。

㋐形あるもの。「形体・液体・立方体・体積・体現」

㋑テイ姿。外観。様子。「体よく断る」「体裁・風体」

㋒かた。形式。スタイル。「体ていを成さない」「書体・政体・口語体」

③はたらきのもとになる存在。本質。(対)用。「名は体を表す」「体言・本体・主体」▶内面的な骨組みの意から。

④身をもってする。「意を体する」「体得・体験」

[解字]

「體」は、会意。「骨」+「豊」(=多くのものがきちんと並ぶ)。多くの骨がきちんとつながっている意。[躰][軆]は異体字。「体」は、本来は字音「ホン」で別字だが、古くから略字として使われた。

[下ツキ

遺体・異体・一体・院体・液体・解体・歌体・合体・基体・機体・気体・客体・球体・玉体・巨体・近体・今体・具体・形体・検体・献体・抗体・剛体・国体・個体・古体・固体・五体・雑体・屍体・肢体・死体・詩体・字体・自体・失体・実体・弱体・車体・蛇体・重体・主体・上体・常体・正体・書体・新体・神体・身体・人体・水晶体・成体・政体・整体・聖体・生体・絶体絶命・船体・全体・僧体・草体・総体・俗体・大体・単体・団体・直方体・天体・同体・動体・胴体・童体・軟体・肉体・女体・粘体・媒体・半導体・被写体・病体・風体・物体・文体・別体・変体・ 儷体・母体・法体・本体・無体・面体・勿体・益体・有体物・容体・落体・裸体・六体・立体・立方体・略体・流体・良導体・老体・或体

儷体・母体・法体・本体・無体・面体・勿体・益体・有体物・容体・落体・裸体・六体・立体・立方体・略体・流体・良導体・老体・或体

広辞苑に「体」で始まるの検索結果 1-92。もっと読み込む