複数辞典一括検索+![]()

![]()

○兵を挙げるへいをあげる🔗⭐🔉

○兵を挙げるへいをあげる

兵を集めて出動させ、たたかいを始める。挙兵する。

⇒へい【兵】

ペイン【Thomas Paine】

イギリス生れの著作家・革命思想家。1774年渡米。76年「コモンセンス」を著して、独立への気運を助長。フランス革命を擁護した「人間の権利」も有名。(1737〜1809)

ペイン‐クリニック【pain clinic】

末梢神経・神経叢・神経節などに局所麻酔薬あるいは神経破壊薬を注射して、各種の痛みをとることを専門とする診療部門。→神経ブロック

ペインティング【painting】

絵を描くこと。色を塗ること。

⇒ペインティング‐ナイフ【painting-knife】

ペインティング‐ナイフ【painting-knife】

油彩画を制作する際に、絵具を画面に塗るために用いる薄手のナイフ。

⇒ペインティング【painting】

ペインテックス【paintex】

手芸の一種。顔料を用いて布・革・紙などの上に絵や図案をかくもの。

ペイント【paint】

顔料を展色剤(顔料を分散展開させる媒体)と混和して得られる塗料の総称。展色剤の違いにより、油ペイント・水性ペイント・エナメル‐ペイントの3種に分けられる。ペンキ。

べう【可う】

〔助動〕

⇒びょう

ベヴァン【Aneurin Bevan】

イギリスの政治家。労働党左派の幹部・副党首。炭坑夫出身。アトリー内閣の保健相、ついで労相。再軍備のための社会保障計画削減に反対して辞職。(1897〜1960)

ヘヴェシー【Georg de Hevesy】

ハンガリー生れのスウェーデンの物理化学者。ハフニウムを発見。同位体をトレーサーとして化学反応を研究。ノーベル賞。(1885〜1966)

ペヴスナー【Antoine Pevsner】

フランス、構成主義派の彫刻家。ロシア生れ。ガボの兄。(1886〜1962)

へえ

〔感〕

応答の声。はい。疑問や驚きの心をあらわすときにもいう。「―、さようで」「―、あいつがねえ」

ベーオウルフ【Beowulf】

イギリス最古の英雄叙事詩。作者未詳。頭韻をふんだ長詩で、8世紀初めの作。スカンディナヴィアの伝説に取材、英雄ベーオウルフが怪物や火竜を退治する武勇物語。キリスト教的要素も見える。ベオウルフ。

ベーガ【Lope de Vega】

スペイン黄金世紀の劇作家。1500を超える戯曲を残し、新たな国民演劇を確立。作「フエンテオベフナ」「オルメドの騎士」など。(1562〜1635)

ベーカリー【bakery】

パン・洋菓子を製造・販売する店。

ベーキング‐パウダー【baking powder】

重曹を主成分とする膨張剤。ケーキ・ビスケット・饅頭まんじゅうの皮などを、ふっくらと仕上げるのに用いる。ふくらし粉。

ヘーグ【The Hague】

ハーグの英語名。

ベークライト【bakelite】

フェノール樹脂の代表的商標名。ベルギー系アメリカ人ベークランド(L. H. Baekeland1863〜1944)の発明。

ベーグル【bagel】

リング状にした生地をゆでてから焼いた固めのパン。

ヘーゲル【Georg Wilhelm Friedrich Hegel】

ドイツ観念論哲学の代表者。自己が異質な他者(対象)のなかでいったん自己を見失い、その他者と和解しあうことによってより大きな自己へと生成し、究極的に絶対知へ至る論理を示した精神現象学とともに、論理・自然・精神の3部門から成る哲学体系(エンチクロペディー)を、理念の弁証法的発展という方法で提示した。その包括的な体系は、キリスト教の三位一体説をグノーシス的に思弁化しようとすると同時に、諸学問を哲学に統合する試みでもあった。主著「精神現象学」「論理学」「エンチクロペディー」「法の哲学」のほか、死後出版された哲学史・歴史哲学・美学・宗教哲学などの講義がある。(1770〜1831)

⇒ヘーゲル‐がくは【ヘーゲル学派】

ヘーゲル‐がくは【ヘーゲル学派】

(Hegelianer ドイツ)ヘーゲルの哲学を種々の方向へ発展させた人々。ヘーゲルの死後、学派は、

㋐宗教的には正統派的、哲学的には思弁的、政治的には保守的な右派(ガプラー・ヴェルダー・グッシェルら)、

㋑無神論的・唯物論的・急進的な左派または青年ヘーゲル学派(シュトラウス・フォイエルバッハ・シュティルナー・マルクスら)、

㋒中間派(ローゼンクランツW. Rosenkrantz1821〜1874・エルトマンJ. E. Erdmann1805〜1892ら)の3傾向へ分かれた。19世紀末から20世紀にかけて現れた各国のヘーゲル学者を一括して新ヘーゲル学派と呼ぶことがある。

⇒ヘーゲル【Georg Wilhelm Friedrich Hegel】

べえ‐ごま【貝独楽】

⇒ばいごま

ベーコン【bacon】

豚のばら肉。また、これを塩漬けして、燻製くんせいにした保存食品。製法はハムとほとんど同じだが、脂肪分は多い。鯨肉製もある。

ベーコン【Francis Bacon】

①イギリスの政治家・哲学者。科学的方法と経験論との先駆者。スコラ哲学に反対し、学問の最高課題は、一切の先入見と謬見すなわち偶像(イドラ)を捨て去り、経験(観察と実験)を知識の唯一の源泉、帰納法を唯一の方法とすることによって自然を正しく認識し、この認識を通じて自然を支配すること(「知は力なり」)であるとした。主著「新オルガノン」。(1561〜1626)

②イギリスの画家。極度に変形した人体を描き、人間存在のリアリズムを強調する。「頭部」シリーズなど。(1909〜1992)

ベーコン【Roger Bacon】

イギリス中世の哲学者。フランシスコ会修道士。近世自然科学の先駆となる思想・業績を残した。(1219頃〜1292頃)

ベージ【beige フランス】

⇒ベージュ

ページ【page・頁】

書籍・帳面などの紙の一面。また、その順序を示す数字。「歴史の1―」

⇒ページ‐プリンター【page printer】

ページェント【pageant】

①中世ヨーロッパで祝祭日に宗教劇を演じた移動舞台。また、その演劇。

②公共の祝祭に行う仮装行列などの催し。

③(→)野外劇。

ベーシック【basic】

基礎的。基本的。「―な考え方」

⇒ベーシック‐イングリッシュ【Basic English】

ベーシック【BASIC】

(beginner's all-purpose symbolic instruction code)コンピューターのプログラム言語の一種。計算機との会話処理に適した言語で、多く小型コンピューターに利用。

ベーシック‐イングリッシュ【Basic English】

(基本英語の意)基本概念を表す850語から成る簡略化された英語。イギリスの心理学者オグデン(C. K. Ogden1889〜1957)が1930年に発表した。

⇒ベーシック【basic】

ページ‐プリンター【page printer】

プリンター3の一種。ページ単位でレイアウトしたものを印刷する機能をもつもの。→ライン‐プリンター

⇒ページ【page・頁】

ベージュ【beige フランス】

明るい薄茶色。らくだ色。ベージ。

Munsell color system: 10YR7/2.5

ベース【base】

①土台。基礎。基本。「賃金―」

②基地。根拠地。

③野球で、塁るいのこと。「―‐ランニング」

④バイポーラー‐トランジスターの電極の一つ。エミッターから注入された電子や正孔が通過する領域。

⇒ベース‐アップ

⇒ベース‐キャンプ【base camp】

⇒ベース‐ドラム【base drum】

⇒ベース‐バンド【baseband】

⇒ベース‐ボール【baseball】

⇒ベース‐ライン【baseline】

ベース【bass】

①⇒バス

②(→)コントラバスに同じ。

③コントラバスと同じ音域のエレキギター。

ペース【pace】

歩調。歩速。また、物事を進める度合・速度。「マイ‐―」「―を上げる」

⇒ペース‐メーカー【pace-maker】

ベース‐アップ

(和製語base up)個別企業の賃金支払総額を従業員総数で除した平均賃金(ベース賃金)を引き上げること。ベア。

⇒ベース【base】

ベース‐キャンプ【base camp】

①(登山用語)登山・探検の際、基地となるキャンプ。

②軍事基地。

⇒ベース【base】

ヘースティングズ【Hastings】

イギリス南東部の都市。1066年、この地の北西でノルマンディー公ギヨーム(ウィリアム)が、ハロルド2世率いるアングロ‐サクソン軍を破った(ノルマン征服)。現在は保養地。

ヘースティングズ【Warren Hastings】

イギリスの初代ベンガル総督。プラッシーの戦いの後、ベンガルの支配権を獲得、東インド会社の財政を確立、領土を拡大した。(1732〜1818)

ペースト【paste】

①材料をすりつぶし、柔らかく滑らかな状態に仕上げた食品。「レバー‐―」

②はんだづけに用いる糊状のもの。

ベース‐ドラム【base drum】

⇒バス‐ドラム。

⇒ベース【base】

ベース‐バンド【baseband】

基底帯域。変調をかける前の元の信号。

⇒ベース【base】

ベース‐ボール【baseball】

野球。「久方のアメリカ人のはじめにし―は見れど飽かぬかも」(子規)

⇒ベース【base】

ペース‐メーカー【pace-maker】

①中距離・長距離の競走などで、先頭に立って、好記録を出すようなペースを作る人。

②心臓に周期的な電気刺激を与えて、心拍動を起こさせる装置。心臓の刺激伝導障害や不整脈の治療に用いる。

③生体器官の律動的興奮の起点となる部位。例えば哺乳類の心臓拍動では、上大静脈と右心房の境界にある洞房結節。

⇒ペース【pace】

ベース‐ライン【baseline】

①基準となる線。

②野球で、塁と塁とを結ぶ線。またテニスで、コートの短辺に引いた、両端の線。

⇒ベース【base】

ペーズリー【paisley】

カシミア‐ショールにみられる勾玉まがたま形の植物文様の名称。スコットランドの都市ペーズリーで、カシミア風のショールが生産されたことに由来。

ベーゼ【baiser フランス】

接吻。

ヘーゼル‐ナッツ【hazel nuts】

カバノキ科の落葉高木、また、その果実。ハシバミと同属で、地中海地方・北米などで栽培。果実は大形の堅果で9月頃熟す。味・用途などはクルミに似る。セイヨウハシバミ。

ペーソス【pathos】

哀感。哀愁。悲哀。→パトス

ベータ【Β・β】

(beta)(ギリシア語の第2字母)

①有機化合物において炭素原子の位置を示す記号の一つ。

②糖類などの立体異性体を区別する記号。

③金属・合金などの相を示す記号の一つ。「―鉄」

⇒ベータ‐カロテン【β-carotene】

⇒ベータ‐ケンタウリ【Beta Centauri ラテン】

⇒ベータ‐しゃだんやく【β遮断薬】

⇒ベータ‐せい【β星】

⇒ベータ‐せん【β線】

⇒ベータ‐でんぷん【β澱粉】

⇒ベータ‐ブロッカー【β-blocker】

⇒ベータ‐ほうかい【β崩壊】

⇒ベータ‐ラクタマーゼ【β-lactamase】

⇒ベータ‐ラクタム‐けい‐こうせいぶっしつ【βラクタム系抗生物質】

ベーダ【吠陀】

⇒ヴェーダ

ベーダ【Beda;Bede】

イギリスの神学者・歴史家。百般の学に通じ、「英国民教会史」を著し「英国史の父」と呼ばれる。「尊者」の称号を受けた。(673頃〜735)

ペーター【Walter Horatio Pater】

イギリスの唯美主義の作家・批評家。ルネサンス期のイタリア芸術に傾倒。評論「ルネサンス」、小説「享楽主義者マリウス」などがある。(1839〜1894)

ベータ‐カロテン【β-carotene】

カロテンの異性体の一つ。体内でビタミンAに変化する効力が高い。ニンジン・ホウレンソウなどの緑黄色野菜に多く含まれる。ベータ‐カロチン。

⇒ベータ【Β・β】

ベータ‐ケンタウリ【Beta Centauri ラテン】

ケンタウルス座のベータ(β)星。青白色で光度0.6等。アゲナ。ハダル。

⇒ベータ【Β・β】

ベータ‐しゃだんやく【β遮断薬】

(β-adrenergic blocking agent)アドレナリンのβ受容体を特異的に遮断する薬物。高血圧症・虚血性心疾患・不整脈の治療などに用いられる。

⇒ベータ【Β・β】

ベータ‐せい【β星】

各星座中で2番目に明るい星。次星。

⇒ベータ【Β・β】

ベータ‐せん【β線】

放射線の一種。高速度の電子または陽電子から成る。透過力・電離作用は、アルファ線とガンマ線の中間。

⇒ベータ【Β・β】

ベータ‐でんぷん【β澱粉】

生なまの澱粉。消化されにくい。水を加えて加熱するとα澱粉となる。

⇒ベータ【Β・β】

ベータトロン【betatron】

加速器の一つ。円形の交流電磁石の極を互いに向き合わせ、その極の周辺に沿ってできる誘導起電力を利用し、ドーナツ形の真空容器内で電子を回転・加速する。研究用・医療用・工業用のX線源としても使われる。

ベータ‐ブロッカー【β-blocker】

(→)β遮断薬に同じ。

⇒ベータ【Β・β】

ベータ‐ほうかい【β崩壊】‥クワイ

原子核の放射性崩壊の一種。ベータ線を放射して他の原子核に変わる現象。

⇒ベータ【Β・β】

ベータ‐ラクタマーゼ【β-lactamase】

βラクタム系抗生物質を加水分解して、その抗菌作用をなくす酵素。

⇒ベータ【Β・β】

ベータ‐ラクタム‐けい‐こうせいぶっしつ【βラクタム系抗生物質】‥カウ‥

(β-lactam antibiotics)ラクタム環を持つ抗生物質。ラクタム環の隣が五員環のものがペニシリン系、六員環のものがセフェム系。ペプチドグリカンという細菌の細胞壁成分の生合成を抑制する。

⇒ベータ【Β・β】

ベーチェット‐びょう【ベーチェット病】‥ビヤウ

(トルコの皮膚科医H. Behçet1889〜1948が記載)虹彩炎・口内炎・性器粘膜潰瘍と血栓性静脈炎、皮膚の紅斑様発疹などが繰り返し起こる慢性病。女子より男子、ことに20〜30歳代に多い。原因不明。

ペーチカ

⇒ペチカ

ベーテ【Hans Albrecht Bethe】

ドイツ生れのアメリカの物理学者。理論物理学の各分野で業績を残した。核反応理論、特に恒星のエネルギー生成論が著名。第二次大戦中は原爆開発計画に従事。ノーベル賞。(1906〜2005)

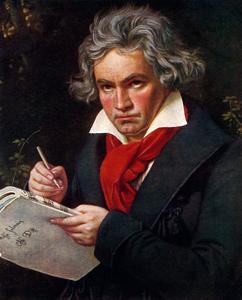

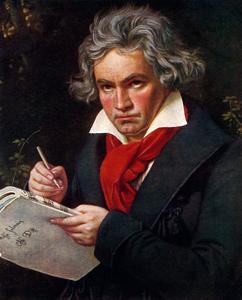

ベートーヴェン【Ludwig van Beethoven】

ドイツの作曲家。主にウィーンで活動。古典派三巨匠の一人で、ロマン派音楽の先駆。9曲の交響曲や歌劇「フィデリオ」のほか、「荘厳ミサ曲」、ソナタ・弦楽四重奏曲・協奏曲など不朽の傑作を多く遺した。作風は、ハイドン・モーツァルトの影響下にある第1期から、聴力を失いながらも自己の様式を確立した第2期を経て、晩年の、深い境地に到達した第3期へ発展。(1770〜1827)

ベートーヴェン

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→交響曲第9番「合唱」 第四楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第3番「英雄」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第5番「運命」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第6番「田園」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→ピアノソナタ第14番「月光」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→バイオリンソナタ第9番「クロイツェル」第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→エリーゼのために

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ペー‐ハー【pH ドイツ】

(→)水素イオン指数のこと。

ペーパー【paper】

①紙。特に、洋紙。

②貼紙はりがみ。ラベル。

③サンド‐ペーパーの略。

④文書。論文。

⇒ペーパー‐カンパニー

⇒ペーパー‐クラフト【papercraft】

⇒ペーパー‐クロマトグラフィー【paper chromatography】

⇒ペーパー‐タオル【paper towel】

⇒ペーパー‐テスト

⇒ペーパー‐ドライバー

⇒ペーパー‐ナイフ【paper knife】

⇒ペーパー‐バック【paperback】

⇒ペーパー‐プラン【paper plan】

⇒ペーパー‐ポット

⇒ペーパーレス【paperless】

⇒ペーパー‐ワーク【paperwork】

ペーパー‐カンパニー

(和製語paper company)登記書類の上で存在するだけで、事業所や従業員を有しない実体のない会社。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐クラフト【papercraft】

紙を材料とする工作・工芸。紙工芸。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐クロマトグラフィー【paper chromatography】

固定相に濾紙ろしを用いるクロマトグラフィー。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐タオル【paper towel】

紙製の使い捨てタオル。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐テスト

(和製語paper test)筆記試験。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ドライバー

(和製語paper driver)運転免許証を持ってはいるが、実際にほとんど自動車を運転しない人。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ナイフ【paper knife】

紙切り小刀。ページ切り。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐バック【paperback】

紙表紙の廉価版図書。↔ハードカバー。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐プラン【paper plan】

紙に書き記しただけで実行できそうにない計画。机上プラン。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ポット

(和製語paper pot)苗作りの用具。凹部を縦横隙間なく規則的に設けた紙製の容器。種子を各凹部に数粒蒔まく。

⇒ペーパー【paper】

ペーパーレス【paperless】

紙を使わないこと。特に、情報や資料を紙に印刷せず、コンピューターのみで取り扱うこと。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ワーク【paperwork】

①文書を扱う事務の仕事。書類を作成する仕事。

②紙で作ること。またその作品。

⇒ペーパー【paper】

ペーピン【北平】

⇒ペキン

ペープ‐サート

(paper puppet theaterからの造語)紙人形劇。登場人物を描いた紙を表裏2枚張り合わせ、持ち手を付けたものを使う。1948年頃、永柴孝堂(1909〜1984)が創案。

ペーブメント【pavement】

①舗装。

②舗装道路。舗道。

ベーブ‐ルース【Babe Ruth】

(本名George Herman R.)アメリカのプロ野球選手。1927年、年間本塁打60本の記録を樹立。通算714本の本塁打記録を残す。(1895〜1948)

ベーブ‐ルース

提供:毎日新聞社

→交響曲第9番「合唱」 第四楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第3番「英雄」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第5番「運命」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第6番「田園」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→ピアノソナタ第14番「月光」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→バイオリンソナタ第9番「クロイツェル」第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→エリーゼのために

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ペー‐ハー【pH ドイツ】

(→)水素イオン指数のこと。

ペーパー【paper】

①紙。特に、洋紙。

②貼紙はりがみ。ラベル。

③サンド‐ペーパーの略。

④文書。論文。

⇒ペーパー‐カンパニー

⇒ペーパー‐クラフト【papercraft】

⇒ペーパー‐クロマトグラフィー【paper chromatography】

⇒ペーパー‐タオル【paper towel】

⇒ペーパー‐テスト

⇒ペーパー‐ドライバー

⇒ペーパー‐ナイフ【paper knife】

⇒ペーパー‐バック【paperback】

⇒ペーパー‐プラン【paper plan】

⇒ペーパー‐ポット

⇒ペーパーレス【paperless】

⇒ペーパー‐ワーク【paperwork】

ペーパー‐カンパニー

(和製語paper company)登記書類の上で存在するだけで、事業所や従業員を有しない実体のない会社。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐クラフト【papercraft】

紙を材料とする工作・工芸。紙工芸。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐クロマトグラフィー【paper chromatography】

固定相に濾紙ろしを用いるクロマトグラフィー。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐タオル【paper towel】

紙製の使い捨てタオル。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐テスト

(和製語paper test)筆記試験。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ドライバー

(和製語paper driver)運転免許証を持ってはいるが、実際にほとんど自動車を運転しない人。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ナイフ【paper knife】

紙切り小刀。ページ切り。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐バック【paperback】

紙表紙の廉価版図書。↔ハードカバー。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐プラン【paper plan】

紙に書き記しただけで実行できそうにない計画。机上プラン。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ポット

(和製語paper pot)苗作りの用具。凹部を縦横隙間なく規則的に設けた紙製の容器。種子を各凹部に数粒蒔まく。

⇒ペーパー【paper】

ペーパーレス【paperless】

紙を使わないこと。特に、情報や資料を紙に印刷せず、コンピューターのみで取り扱うこと。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ワーク【paperwork】

①文書を扱う事務の仕事。書類を作成する仕事。

②紙で作ること。またその作品。

⇒ペーパー【paper】

ペーピン【北平】

⇒ペキン

ペープ‐サート

(paper puppet theaterからの造語)紙人形劇。登場人物を描いた紙を表裏2枚張り合わせ、持ち手を付けたものを使う。1948年頃、永柴孝堂(1909〜1984)が創案。

ペーブメント【pavement】

①舗装。

②舗装道路。舗道。

ベーブ‐ルース【Babe Ruth】

(本名George Herman R.)アメリカのプロ野球選手。1927年、年間本塁打60本の記録を樹立。通算714本の本塁打記録を残す。(1895〜1948)

ベーブ‐ルース

提供:毎日新聞社

ベーベル【August Bebel】

ドイツの社会主義者。若くして労働運動に参加、ドイツ社会民主党の指導者となる。ビスマルクと対決し、党勢の拡大に寄与。女性の社会的解放をも主張。主著「婦人論」。(1840〜1913)

ベーム【Karl Böhm】

オーストリアの指揮者。ウィーン国立歌劇場の総監督、ウィーン‐フィルハーモニー管弦楽団の名誉指揮者など。(1894〜1981)

ベーム

提供:毎日新聞社

ベーベル【August Bebel】

ドイツの社会主義者。若くして労働運動に参加、ドイツ社会民主党の指導者となる。ビスマルクと対決し、党勢の拡大に寄与。女性の社会的解放をも主張。主著「婦人論」。(1840〜1913)

ベーム【Karl Böhm】

オーストリアの指揮者。ウィーン国立歌劇場の総監督、ウィーン‐フィルハーモニー管弦楽団の名誉指揮者など。(1894〜1981)

ベーム

提供:毎日新聞社

ベーム【Theobald Böhm】

ドイツのフルート奏者・作曲家。1840年代にベーム式といわれる今日のフルートの機構を完成、広く管楽器の機構にも応用。(1794〜1881)

ベーメ【Jakob Böhme】

ドイツの神秘主義思想家。靴造りを業とした。新教派に属し、神が本質を現すには否定的な悪を必要とすると考え、シェリング・ヘーゲルらに深い影響を与えた。主著「曙光」。(1575〜1624)

ベー‐ラム【bay rum】

頭髪用の香水。ベーベリー樹(月桂樹の類)の葉を漬けたラム酒を蒸留して製したもの。

ベーリング【Emil Adolf von Behring】

ドイツの細菌学者。コッホの門下、ジフテリアの免疫血清療法を創始。また、北里柴三郎とともに破傷風の免疫血清療法も創始した。ノーベル賞。(1854〜1917)

ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

デンマーク生れの探検家。ロシア海軍に入り、アジア北東端を探検し、ベーリング海峡などを発見。アラスカも探検。(1681〜1741)

⇒ベーリング‐かい【ベーリング海】

⇒ベーリング‐かいきょう【ベーリング海峡】

ベーリング‐かい【ベーリング海】

カムチャツカ・アラスカ・アリューシャン列島に囲まれた太平洋の最北部の縁海。ベーリング海峡で北極海と連なる。面積226万1000平方キロメートル。鱈たら・鰈かれい・鮭さけの好漁場。

⇒ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

ベーリング‐かいきょう【ベーリング海峡】‥ケフ

アラスカとシベリア東端のチュクチ半島との間の海峡。北極海とベーリング海を連結する。長さ96キロメートル。最狭部約86キロメートル。7〜10月以外は結氷。中央部を日付変更線と米ロ両国の国境線が南北に通る。

⇒ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

ヘール【George Ellery Hale】

アメリカの天文学者。ヤーキス天文台・ウィルソン山天文台を創設、初代台長。パロマー天文台の200インチ(約5メートル)の望遠鏡の製作を指導。太陽物理学に貢献。(1868〜1938)

⇒ヘール‐てんもんだい【ヘール天文台】

ベール【veil】

①女性の顔をおおうネットまたは透けた布。面紗。

②転じて、おおって見えなくするもの。「真相は秘密の―に包まれた」

ベール【Pierre Bayle】

フランスの思想家。懐疑論者。政教分離、信教の絶対的自由を唱え、宗教と道徳を峻別し、ヴォルテールをはじめ18世紀の啓蒙思想家やイギリスの理神論者に影響を与えた。主著「歴史的批評的辞典」。(1647〜1706)

ベールイ【Andrei Belyi】

(本名Boris N. Bugaev)ロシア(ソ連)の詩人・小説家。ロシア象徴派の代表者の一人。哲学者ソロヴィヨフや人智学者シュタイナーの影響を受ける。詩集「るり色の中の黄金」の他、言語的技巧を駆使した散文詩「交響楽」や長編「ペテルブルグ」、評論集「象徴主義」など。(1880〜1934)

ペール‐ギュント【Peer Gynt】

①イプセンの思想詩劇。1867年作。エゴイストの夢想家ペール=ギュントが放浪の末に故郷の恋人のもとに帰ってゆくまでを、地方に伝わる民話と伝説を下敷きに描く。

②グリーグ作曲の管弦楽曲。1の付帯音楽として76年に作曲され、のち二つの組曲に編曲。

グリーク

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

ベーム【Theobald Böhm】

ドイツのフルート奏者・作曲家。1840年代にベーム式といわれる今日のフルートの機構を完成、広く管楽器の機構にも応用。(1794〜1881)

ベーメ【Jakob Böhme】

ドイツの神秘主義思想家。靴造りを業とした。新教派に属し、神が本質を現すには否定的な悪を必要とすると考え、シェリング・ヘーゲルらに深い影響を与えた。主著「曙光」。(1575〜1624)

ベー‐ラム【bay rum】

頭髪用の香水。ベーベリー樹(月桂樹の類)の葉を漬けたラム酒を蒸留して製したもの。

ベーリング【Emil Adolf von Behring】

ドイツの細菌学者。コッホの門下、ジフテリアの免疫血清療法を創始。また、北里柴三郎とともに破傷風の免疫血清療法も創始した。ノーベル賞。(1854〜1917)

ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

デンマーク生れの探検家。ロシア海軍に入り、アジア北東端を探検し、ベーリング海峡などを発見。アラスカも探検。(1681〜1741)

⇒ベーリング‐かい【ベーリング海】

⇒ベーリング‐かいきょう【ベーリング海峡】

ベーリング‐かい【ベーリング海】

カムチャツカ・アラスカ・アリューシャン列島に囲まれた太平洋の最北部の縁海。ベーリング海峡で北極海と連なる。面積226万1000平方キロメートル。鱈たら・鰈かれい・鮭さけの好漁場。

⇒ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

ベーリング‐かいきょう【ベーリング海峡】‥ケフ

アラスカとシベリア東端のチュクチ半島との間の海峡。北極海とベーリング海を連結する。長さ96キロメートル。最狭部約86キロメートル。7〜10月以外は結氷。中央部を日付変更線と米ロ両国の国境線が南北に通る。

⇒ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

ヘール【George Ellery Hale】

アメリカの天文学者。ヤーキス天文台・ウィルソン山天文台を創設、初代台長。パロマー天文台の200インチ(約5メートル)の望遠鏡の製作を指導。太陽物理学に貢献。(1868〜1938)

⇒ヘール‐てんもんだい【ヘール天文台】

ベール【veil】

①女性の顔をおおうネットまたは透けた布。面紗。

②転じて、おおって見えなくするもの。「真相は秘密の―に包まれた」

ベール【Pierre Bayle】

フランスの思想家。懐疑論者。政教分離、信教の絶対的自由を唱え、宗教と道徳を峻別し、ヴォルテールをはじめ18世紀の啓蒙思想家やイギリスの理神論者に影響を与えた。主著「歴史的批評的辞典」。(1647〜1706)

ベールイ【Andrei Belyi】

(本名Boris N. Bugaev)ロシア(ソ連)の詩人・小説家。ロシア象徴派の代表者の一人。哲学者ソロヴィヨフや人智学者シュタイナーの影響を受ける。詩集「るり色の中の黄金」の他、言語的技巧を駆使した散文詩「交響楽」や長編「ペテルブルグ」、評論集「象徴主義」など。(1880〜1934)

ペール‐ギュント【Peer Gynt】

①イプセンの思想詩劇。1867年作。エゴイストの夢想家ペール=ギュントが放浪の末に故郷の恋人のもとに帰ってゆくまでを、地方に伝わる民話と伝説を下敷きに描く。

②グリーグ作曲の管弦楽曲。1の付帯音楽として76年に作曲され、のち二つの組曲に編曲。

グリーク

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→組曲「ペール‐ギュント」 ソルヴェイグの歌

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ヘール‐てんもんだい【ヘール天文台】

ウィルソン山パロマー天文台を1971年に改称したもの。81年二つの天文台に分離。台長ヘールの名に因む。→ウィルソン山天文台

⇒ヘール【George Ellery Hale】

ペーロン【飛竜・剗竜・划竜・白竜】

南中国から渡来した競漕用船。舳へさきが鋭くとがっている。各船に20〜30名ずつ乗り込み、船の中央に懸けた太鼓や銅鑼どらを打ち鳴らしながら多数の櫂かいで競漕する。長崎で毎年6月に行われるものは特に有名。→ハーリー

へ‐お【攣・綜緒】‥ヲ

小鷹の脚に結びつけるひも。あしお。新撰六帖2「―放ち手飼ひに軽き鷹の子は」→招縄おきなわ

へおい‐びくに【屁負比丘尼】‥オヒ‥

(→)科負とがおい比丘尼に同じ。

ベオウルフ【Beowulf】

⇒ベーオウルフ

ベオグラード【Beograd】

セルビア共和国の首都。ドナウ川と支流サーヴァ川との合流点にある。交通の要衝で、古来、諸民族争奪の地。人口159万5千(2003)。英語名ベルグラード。

へおん‐きごう【ヘ音記号】‥ガウ

(F-clef)五線譜に記して低音部であることを示す音部記号。Fの字を装飾化したもの。現在では、第4線から書き起こし、その位置がヘ音(F)であることを示すが、歴史的には他の線に置かれた。低音部記号。ヘ字記号。→音部記号

ヘ音記号

→組曲「ペール‐ギュント」 ソルヴェイグの歌

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ヘール‐てんもんだい【ヘール天文台】

ウィルソン山パロマー天文台を1971年に改称したもの。81年二つの天文台に分離。台長ヘールの名に因む。→ウィルソン山天文台

⇒ヘール【George Ellery Hale】

ペーロン【飛竜・剗竜・划竜・白竜】

南中国から渡来した競漕用船。舳へさきが鋭くとがっている。各船に20〜30名ずつ乗り込み、船の中央に懸けた太鼓や銅鑼どらを打ち鳴らしながら多数の櫂かいで競漕する。長崎で毎年6月に行われるものは特に有名。→ハーリー

へ‐お【攣・綜緒】‥ヲ

小鷹の脚に結びつけるひも。あしお。新撰六帖2「―放ち手飼ひに軽き鷹の子は」→招縄おきなわ

へおい‐びくに【屁負比丘尼】‥オヒ‥

(→)科負とがおい比丘尼に同じ。

ベオウルフ【Beowulf】

⇒ベーオウルフ

ベオグラード【Beograd】

セルビア共和国の首都。ドナウ川と支流サーヴァ川との合流点にある。交通の要衝で、古来、諸民族争奪の地。人口159万5千(2003)。英語名ベルグラード。

へおん‐きごう【ヘ音記号】‥ガウ

(F-clef)五線譜に記して低音部であることを示す音部記号。Fの字を装飾化したもの。現在では、第4線から書き起こし、その位置がヘ音(F)であることを示すが、歴史的には他の線に置かれた。低音部記号。ヘ字記号。→音部記号

ヘ音記号

ベガ【Vega ラテン】

(「落ちる鷲」の意のアラビア語から)琴座ことざの首星。白色で光度0.0等。古来有名な七夕の星の一つ。晩夏の夕暮に南中。糸織姫。漢名、織女星。

べかこ

(→)「べかこう」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「―まあなるまい」

べかこうベカカウ

(「目がご」からの転。「がご」は各地方言に類型があり、化物の意)下まぶたを引きさげ、裏の赤い部分を見せるしぐさ。侮蔑・拒否の意を示す時などにする。べっかんこ。べっかっこう。あかんべい。

ペガサス【Pegasus】

⇒ペガソス

⇒ペガサス‐ざ【ペガサス座】

ペガサス‐ざ【ペガサス座】

⇒ペガススざ

⇒ペガサス【Pegasus】

へが・す【剥がす】

〔他五〕

はがす。へぐ。

ペガスス‐ざ【ペガスス座】

(Pegasus ラテン ギリシア神話のペガソスに因む)北天の星座。アンドロメダ座の南西、白鳥座の南東にある大星座。10月下旬の夕方に南中する。星座中、4個の星が形成する四辺形をペガススの方形という。

ペガサス座

ベガ【Vega ラテン】

(「落ちる鷲」の意のアラビア語から)琴座ことざの首星。白色で光度0.0等。古来有名な七夕の星の一つ。晩夏の夕暮に南中。糸織姫。漢名、織女星。

べかこ

(→)「べかこう」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「―まあなるまい」

べかこうベカカウ

(「目がご」からの転。「がご」は各地方言に類型があり、化物の意)下まぶたを引きさげ、裏の赤い部分を見せるしぐさ。侮蔑・拒否の意を示す時などにする。べっかんこ。べっかっこう。あかんべい。

ペガサス【Pegasus】

⇒ペガソス

⇒ペガサス‐ざ【ペガサス座】

ペガサス‐ざ【ペガサス座】

⇒ペガススざ

⇒ペガサス【Pegasus】

へが・す【剥がす】

〔他五〕

はがす。へぐ。

ペガスス‐ざ【ペガスス座】

(Pegasus ラテン ギリシア神話のペガソスに因む)北天の星座。アンドロメダ座の南西、白鳥座の南東にある大星座。10月下旬の夕方に南中する。星座中、4個の星が形成する四辺形をペガススの方形という。

ペガサス座

ペガソス【Pēgasos ギリシア】

ギリシア神話の有翼の天馬。メドゥサから生まれ、ゼウスのため雷霆らいていの運び手となり、蹄ひづめで地を蹴って多くの泉を噴出させた。一時、英雄ベレロフォンの乗馬となったが、のち天に上って星座(ペガスス座)になったといわれる。ローマ時代には不死のシンボルでもあった。ペガスス。ペガサス。

ヘカタイオス【Hekataios】

前6世紀ギリシアの歴史家・散文作家。ミレトスの生れ。ヨーロッパ編とアジア編より成る「世界周遊記」を著す。歴史地理学の先駆。

べか‐なり

(ベカンナリのンが表記されない形)…のはずだと聞く。…のはずだということだ。源氏物語若紫「心やすき所にと聞えしを心憂く渡り給ふべかなれば」

べか‐ぶね【べか船】

①海苔のりの採集に用いる、薄板で造った小舟。一人乗りで、艫とも部に縛りつけた櫂かいで漕ぐ。

②川船の一種。薄板で造り、江戸時代に利根川支流などで水運に用いた。

へか‐へか

薄いものが撓たわみやすいさま。

べか‐めり

(ベカンメリのンが表記されない形)…のはずらしく思われる。栄華物語木綿四手「この北のみかどよりこそは渡らせ給ふべかめれ」

べから‐ず【可からず】

(助動詞ベカリの未然形ベカラに否定の助動詞ズが付いた形)

①…してはいけない。…すべきではない。「立ち入るべからず」

②…することができない。「許すべからざる行為」

べかり【可かり】

〔助動〕

(ベクアリの約)

⇒べし。古今和歌集春「香かを尋ねてぞ知るべかりける」

へが・る【剥がる】

〔自下二〕

はがれる。むける。源氏物語明石「御ぐしの少し―・れたるしも」

べかん‐なり

(助動詞ベカリに伝聞・推定の助動詞ナリが付いたベカルナリの音便形)(→)「べかなり」に同じ。源氏物語若紫「宮へ渡らせ給ふべかんなるを、そのさきに物一こと聞えさせおかむとてなむ」

べかん‐めり

(助動詞ベカリに推量の助動詞メリが付いたベカルメリの音便形)(→)「べかめり」に同じ。源氏物語桐壺「なほ朝政は怠らせ給ひぬべかんめり」

へき【壁】

①かべ。しきり。日葡辞書「ヘキヲヘダテテイタ」。「コンクリート―」

②〔天〕二十八宿の一つ。北方にあるもの。なまめぼし。壁宿。

へき【璧】

中央に孔のある円板状に作った玉ぎょくやガラスの製品。殷代から漢代にかけて祭器・装飾品・副葬品、身分を示す標識とした。新石器時代の環状石斧せきふに起源する。渦雲(蒲璧)・穀粒子(穀璧)などの文様がある。日本にも弥生時代に伝来したものがある。

へき【癖】

心が、ある事にかたよること。また、その嗜好。くせ。「虚言―」

へぎ【折ぎ・剥ぎ】

①へぐこと。

②「へぎいた」の略。

③「へぎおしき」の略。〈日葡辞書〉

④「へぎおり」の略。

べき【羃・冪】

〔数〕(「巾」とも書く)(→)累乗るいじょうに同じ。

べき【可き】

〔助動〕

(ベシの連体形)

⇒べし。「早く対策をたてる―だ」

へき‐あん【僻案】

①かたよった考え。

②自分の考えの謙譲語。

へきあんしょう【僻案抄】‥セウ

和歌の注釈書。1巻。藤原定家が古今・後撰・拾遺3集の難語を注し、本文批評をしたもの。1226年(嘉禄2)成る。古今・後撰両集については父俊成の庭訓口伝によるところが大きい。僻案集。

ペギー【Charles Péguy】

フランスの作家。初め社会主義を奉じ、のちカトリック教に回心。1900年「半月手帖」を創刊。第一次大戦に従軍、戦死。(1873〜1914)

へぎ‐いた【折板・剥板】

杉または桧の材を薄く剥いだ板。へぎ。

へき‐うん【碧雲】

青みがかった雲。あおくも。

へき‐えき【辟易】

(「辟」は避ける、「易」は変える意)

①驚き怖れて立ち退くこと。

②勢いに押されてしりごみすること。たじろぐこと。太平記14「その勢ひに―して河よりむかひへ引退き」。「すごい剣幕に―する」

③閉口すること。東海道中膝栗毛5「裸にされてはたまらぬと大きに―し」。「くどい説教に―する」

へき‐えん【僻遠】‥ヱン

中心地からかたよって遠いこと。また、その所。「―の地」

へぎ‐おしき【折折敷・剥折敷】‥ヲ‥

へぎいたで作った折敷。へぎ。

へぎ‐おり【折ぎ折・剥ぎ折】‥ヲリ

へぎいたで作った折箱。へぎ。「―にすしを詰める」

へき‐が【壁画】‥グワ

①装飾などの目的で建築物の壁面や天井に描いた絵画。

②壁にかけた絵画。

⇒へきが‐こふん【壁画古墳】

へき‐かい【碧海】

あおうみ。あおうなばら。

へき‐かい【劈開】

①さきひらくこと。ひびが入って割れること。

②結晶体が結晶構造の弱い部分で一定の面に沿って割れること。また、割れやすい性質。

へきが‐こふん【壁画古墳】‥グワ‥

装飾古墳のうち、特に図像的な彩色画のあるものをいう。日本には奈良県の高松塚古墳・キトラ古墳、福岡県の王塚古墳・竹原古墳などがある。

⇒へき‐が【壁画】

へき‐かん【壁間】

柱と柱との間の、壁の部分。また、壁の表面。

へき‐がん【碧眼】

あおい色の目。欧米人の目。転じて、欧米人。「紅毛―」

へき‐がん【壁龕】

(→)ニッチ1に同じ。

べき‐かんむり【冖冠】

(ベキは冖の字音)(→)「わかんむり」に同じ。

へきがんろく【碧巌録】

仏書。宋の圜悟克勤えんごこくごんが、雪竇重顕せっちょうじゅうけんの選んだ百則の頌古じゅこに垂示・評唱・著語じゃくごを加えたもの。10巻。臨済宗で重視される。詳しくは「仏果圜悟禅師碧巌録」。碧巌集。

べき‐きゅうすう【羃級数】‥キフ‥

無限数列{an}、変数xに対し、

a0+a1x+a2x2+…+anxn+…

の形の級数。

へき‐きょ【碧虚】

あおぞら。青天。

へき‐きょう【僻郷】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

へき‐きょう【僻境】‥キヤウ

都会から遠く離れた土地。辺土。僻地。

へき‐ぎょく【碧玉】

①みどりいろの玉。菅家文草5「―の装ひせる箏の」

②(jasper)不純物を含む石英。緻密・不透明で、酸化鉄を含むものは赤褐色、水酸化鉄を含むものは黄褐色。微細な緑色系雲母類を含むものは緑色。縞模様があるものを縞碧玉という。主にウラル・エジプト・ドイツなどに産出する。佐渡の赤玉、出雲の玉造石たまつくりいしなどはこれに属する。玉造石は古くより曲玉まがたま・管玉くだたまなどに作り、また印材・指輪・簪かんざし・笄こうがいなどの装飾品に使用。

へき‐くう【碧空】

あおぞら。碧天。

へき‐ぐう【僻隅】

かたいなか。かたすみ。すみ。

へき‐けん【僻見】

かたよった見解。かたよって中正を得ない意見。偏見。

へき‐げん【僻言】

ひがんだことば。道理にはずれた言説。

へき‐こ【壁虎】

(→)ヤモリの異称。

へき‐ご【碧梧】

あおぎり。

べき‐こん【羃根】

〔数〕(→)累乗根るいじょうこんに同じ。

へき‐ざい【僻在】

①かたよって存在すること。偏在。

②僻遠の地にいること。いなかずまい。

ヘキサクロロ‐はっきん‐さん【ヘキサクロロ白金酸】‥ハク‥

ヘキサクロロ白金(Ⅳ)酸。化学式H2[PtCl6] 白金を王水に溶かした溶液から得られる。六水和物は潮解性の赤褐色柱状の結晶。水によく溶ける。そのアンモニウム塩を焼くと黒色海綿状の白金、すなわち白金海綿に分解する。旧称、塩化白金酸。

ヘキサシアノ‐てつさん‐カリウム【ヘキサシアノ鉄酸カリウム】

①ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム。化学式K4[Fe(CN)6] 三水和物は黄色の結晶。水に溶けやすく、溶液は苦味があり、無毒。紺青の製造、鉄(Ⅲ)イオンなどの検出に用いる。旧称、フェロシアン化カリウム。黄色血鹵けつろ塩。黄血塩。

②ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム。化学式K3[Fe(CN)6] 暗赤色の結晶。有毒。水に溶解して黄色を呈する。ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムの水溶液に塩素を通したり、電解したりして酸化すると生じる。青写真紙の感光剤、インジゴ染色の際の酸化剤、鉄(Ⅱ)イオンなどの検出に使用。旧称、フェリシアン化カリウム。赤色血鹵塩。赤血塩。

ヘキサデカン【hexadecane】

〔化〕(→)セタンに同じ。

ヘキサン【hexane】

分子式C6H14 パラフィン炭化水素の一つ。五つの異性体がある。ガソリンや石油エーテルの中に含まれる。無色の液体。

へき‐ざん【碧山】

樹木があおあおと茂った山。

へき‐じ【僻事】

道理にはずれた事柄。よこしまな事。ひがごと。

べき‐しすう【羃指数】

〔数〕基本的には、累乗るいじょうをつくる時に掛け合わせた個数を示す数。もとの数の右肩に小さく記す(例えば、23は2を3個掛け合わせることを示し、3が羃指数)。一般に、実数tに対する累乗atのt。指数。

へき‐じゃ【僻邪】

心がねじけて、よこしまなこと。

べき‐しゅうごう【羃集合】‥シフガフ

ある集合のすべての部分集合の集合。

へき‐しょ【僻処】

へんぴなところ。僻地。

へき‐しょ【壁書】

⇒かべがき。太平記14「―を決断所に押されたり」

へき‐しょう【碧霄】‥セウ

あおぞら。碧空。

へき‐しょう【壁牆】‥シヤウ

かべとかき。牆壁。

へき‐じょう【壁上】‥ジヤウ

かべのうえ。かべの面。

へき‐しょく【碧色】

深みのあるあおいろ。青緑色。

ヘキシルレゾルシン【hexylresorcin】

白色の針状結晶。回虫・十二指腸虫・蟯虫ぎょうちゅうの駆除剤。ヘキシルレゾルシノール。

へき・す【僻す】

〔自サ変〕

①かたよる。

②ひがむ。

へき‐すい【碧水】

あお色に深く澄んだ水。

べき‐すい【汨水】

汨羅江べきらこうの別称。

へき‐すう【僻陬】

(「陬」は隅すみの意)へんぴな土地。僻地。

へき‐せつ【僻説】

正当でない説。かたよった説。道理にあわない説。

へき‐せん【壁泉】

噴水の一種。建築物の壁面につけた彫刻などの口から水を噴き出すように仕掛けたもの。

ヘキソーゲン【hexogen】

第二次大戦中に開発された強力な爆薬。TNTと混合して炸薬として用い、また起爆薬にも使用する。プラスチック爆弾の主成分。化学式(NO2)3N3C3H6 シクロナイト。RDX

ヘキソース【hexose】

炭素原子6個をもつ単糖の総称。分子式は一般にC6H12O6 動植物界に広く分布し、遊離の状態のほか、二糖・多糖・配糖体の構成成分として産する。葡萄糖・果糖の類。六炭糖。

へき‐そん【僻村】

①かたいなかの村。寒村。

②自分の住む村の謙譲語。

へき‐たい【碧苔】

みどり色のこけ。あおごけ。

へき‐たん【碧潭】

あおあおとした深い淵ふち。

へき‐ち【僻地】

①都会から遠い、へんぴな土地。かたいなか。僻陬へきすう。「―の学校」

②自分の住む土地の謙譲語。

⇒へきち‐きょういく【僻地教育】

へきち‐きょういく【僻地教育】‥ケウ‥

山間部や離島など、交通・通信の不便な地域における学校教育。

⇒へき‐ち【僻地】

へきちゅう‐しょ【壁中書】

「壁かべの中の書ふみ」に同じ。→かべ(成句)

へきてい‐かん【碧蹄館】‥クワン

朝鮮の碧蹄(ソウルの北方)にあった客舎。明使が漢城(ソウル)に入る1日前に、必ず1泊して長夜の宴を行なった。1593年(文禄2)小早川隆景・宇喜多秀家などが明将李如松を破った所。

へき‐てん【碧天】

あおぞら。碧空。

へき‐でん【霹電】

いなびかり。いなずま。

へき‐ど【僻土】

都会から遠く離れた土地。僻地。

へき‐とう【劈頭】

(「劈」は裂ける意)まっさき。事の一番はじめ。「会の―から荒れる」「開巻―」

へきなん【碧南】

愛知県中部、矢作やはぎ川の河口の衣ヶ浦ころもがうら湾に面する市。三州瓦・鋳物が特産。衣浦きぬうら湾の臨海工業地域には自動車・鉄鋼などの工業が立地。人口7万1千。

べき‐ほう【羃法】‥ハフ

〔数〕(→)累乗るいじょうに同じ。

へき‐めん【壁面】

壁の表面。

⇒へきめん‐せん【壁面線】

⇒へきめん‐こうたい【壁面後退】

へきめん‐こうたい【壁面後退】

建物を、敷地や道路の境界線から外壁を後退させて建築すること。セットバック。→斜線制限

⇒へき‐めん【壁面】

へきめん‐せん【壁面線】

市街地で、家並をそろえ、環境を整備するために指定される線。建築物の壁または柱は、この線を超えることができない。

⇒へき‐めん【壁面】

へぎ‐もち【折餅・分餅】

(→)欠餅かきもち2に同じ。

へぎ‐やき【折ぎ焼】

鴨かもの切り身を杉の折板へぎいたに並べて焼くこと。杉の香を移して賞味する。杉板焼。

へき‐ゆう【僻邑】‥イフ

①都会から遠く離れた村。かたいなか。

②自分の郷里の謙譲語。

へき‐ら【碧羅】

みどり色のうすもの。

⇒へきら‐の‐てん【碧羅の天】

へき‐ら【碧蘿】

みどり色のかずら。

へき‐らく【碧落】

①あおぞら。碧空。

②(世界の)はて。遠い所。誹風柳多留14「吉原に居るに―までさがし」。「―黄泉」

べきら‐こう【汨羅江】‥カウ

(Miluo Jiang)中国湖南省の北東部の川。湘江に注ぐ。楚の屈原の投身によって名高い。汨水。

へきら‐の‐てん【碧羅の天】

晴れわたった空。好天。和漢朗詠集「遊糸繚乱たり―」

⇒へき‐ら【碧羅】

へき‐らん【碧瀾】

あおい波。

へ‐きり【部切り】

間をしきること。また、そのしきりの板。間仕切り。へりきり。日葡辞書「ヘキリヲスル」。浄瑠璃、博多小女郎波枕「間あいの―を小楯にて」

へき‐りつ【壁立】

絶壁などがけわしく壁のように立っていること。

へき‐りゅう【日置流】‥リウ

弓術の一派。室町中期、大和(一説に伊賀)の日置弾正正次が始めたと伝える。

へき‐るい【壁塁】

城壁ととりで。

へき‐るり【碧瑠璃】

①碧色の瑠璃。

②あおあおと澄んだ水や空のたとえ。

へき‐れき【霹靂】

①急激な雷鳴。「青天の―」

②はげしい音響の形容。

へき‐ろう【僻陋】

土地柄が田舎びて、風俗などがかたよっていやしいこと。

へき‐ろん【僻論】

かたよっていて道理にあわない議論。

ベギン【Menachem Begin】

イスラエルの政治家。1977〜83年首相。79年エジプトと平和条約調印。ノーベル平和賞。(1913〜1992)

ベギン

提供:ullstein bild/APL

ペガソス【Pēgasos ギリシア】

ギリシア神話の有翼の天馬。メドゥサから生まれ、ゼウスのため雷霆らいていの運び手となり、蹄ひづめで地を蹴って多くの泉を噴出させた。一時、英雄ベレロフォンの乗馬となったが、のち天に上って星座(ペガスス座)になったといわれる。ローマ時代には不死のシンボルでもあった。ペガスス。ペガサス。

ヘカタイオス【Hekataios】

前6世紀ギリシアの歴史家・散文作家。ミレトスの生れ。ヨーロッパ編とアジア編より成る「世界周遊記」を著す。歴史地理学の先駆。

べか‐なり

(ベカンナリのンが表記されない形)…のはずだと聞く。…のはずだということだ。源氏物語若紫「心やすき所にと聞えしを心憂く渡り給ふべかなれば」

べか‐ぶね【べか船】

①海苔のりの採集に用いる、薄板で造った小舟。一人乗りで、艫とも部に縛りつけた櫂かいで漕ぐ。

②川船の一種。薄板で造り、江戸時代に利根川支流などで水運に用いた。

へか‐へか

薄いものが撓たわみやすいさま。

べか‐めり

(ベカンメリのンが表記されない形)…のはずらしく思われる。栄華物語木綿四手「この北のみかどよりこそは渡らせ給ふべかめれ」

べから‐ず【可からず】

(助動詞ベカリの未然形ベカラに否定の助動詞ズが付いた形)

①…してはいけない。…すべきではない。「立ち入るべからず」

②…することができない。「許すべからざる行為」

べかり【可かり】

〔助動〕

(ベクアリの約)

⇒べし。古今和歌集春「香かを尋ねてぞ知るべかりける」

へが・る【剥がる】

〔自下二〕

はがれる。むける。源氏物語明石「御ぐしの少し―・れたるしも」

べかん‐なり

(助動詞ベカリに伝聞・推定の助動詞ナリが付いたベカルナリの音便形)(→)「べかなり」に同じ。源氏物語若紫「宮へ渡らせ給ふべかんなるを、そのさきに物一こと聞えさせおかむとてなむ」

べかん‐めり

(助動詞ベカリに推量の助動詞メリが付いたベカルメリの音便形)(→)「べかめり」に同じ。源氏物語桐壺「なほ朝政は怠らせ給ひぬべかんめり」

へき【壁】

①かべ。しきり。日葡辞書「ヘキヲヘダテテイタ」。「コンクリート―」

②〔天〕二十八宿の一つ。北方にあるもの。なまめぼし。壁宿。

へき【璧】

中央に孔のある円板状に作った玉ぎょくやガラスの製品。殷代から漢代にかけて祭器・装飾品・副葬品、身分を示す標識とした。新石器時代の環状石斧せきふに起源する。渦雲(蒲璧)・穀粒子(穀璧)などの文様がある。日本にも弥生時代に伝来したものがある。

へき【癖】

心が、ある事にかたよること。また、その嗜好。くせ。「虚言―」

へぎ【折ぎ・剥ぎ】

①へぐこと。

②「へぎいた」の略。

③「へぎおしき」の略。〈日葡辞書〉

④「へぎおり」の略。

べき【羃・冪】

〔数〕(「巾」とも書く)(→)累乗るいじょうに同じ。

べき【可き】

〔助動〕

(ベシの連体形)

⇒べし。「早く対策をたてる―だ」

へき‐あん【僻案】

①かたよった考え。

②自分の考えの謙譲語。

へきあんしょう【僻案抄】‥セウ

和歌の注釈書。1巻。藤原定家が古今・後撰・拾遺3集の難語を注し、本文批評をしたもの。1226年(嘉禄2)成る。古今・後撰両集については父俊成の庭訓口伝によるところが大きい。僻案集。

ペギー【Charles Péguy】

フランスの作家。初め社会主義を奉じ、のちカトリック教に回心。1900年「半月手帖」を創刊。第一次大戦に従軍、戦死。(1873〜1914)

へぎ‐いた【折板・剥板】

杉または桧の材を薄く剥いだ板。へぎ。

へき‐うん【碧雲】

青みがかった雲。あおくも。

へき‐えき【辟易】

(「辟」は避ける、「易」は変える意)

①驚き怖れて立ち退くこと。

②勢いに押されてしりごみすること。たじろぐこと。太平記14「その勢ひに―して河よりむかひへ引退き」。「すごい剣幕に―する」

③閉口すること。東海道中膝栗毛5「裸にされてはたまらぬと大きに―し」。「くどい説教に―する」

へき‐えん【僻遠】‥ヱン

中心地からかたよって遠いこと。また、その所。「―の地」

へぎ‐おしき【折折敷・剥折敷】‥ヲ‥

へぎいたで作った折敷。へぎ。

へぎ‐おり【折ぎ折・剥ぎ折】‥ヲリ

へぎいたで作った折箱。へぎ。「―にすしを詰める」

へき‐が【壁画】‥グワ

①装飾などの目的で建築物の壁面や天井に描いた絵画。

②壁にかけた絵画。

⇒へきが‐こふん【壁画古墳】

へき‐かい【碧海】

あおうみ。あおうなばら。

へき‐かい【劈開】

①さきひらくこと。ひびが入って割れること。

②結晶体が結晶構造の弱い部分で一定の面に沿って割れること。また、割れやすい性質。

へきが‐こふん【壁画古墳】‥グワ‥

装飾古墳のうち、特に図像的な彩色画のあるものをいう。日本には奈良県の高松塚古墳・キトラ古墳、福岡県の王塚古墳・竹原古墳などがある。

⇒へき‐が【壁画】

へき‐かん【壁間】

柱と柱との間の、壁の部分。また、壁の表面。

へき‐がん【碧眼】

あおい色の目。欧米人の目。転じて、欧米人。「紅毛―」

へき‐がん【壁龕】

(→)ニッチ1に同じ。

べき‐かんむり【冖冠】

(ベキは冖の字音)(→)「わかんむり」に同じ。

へきがんろく【碧巌録】

仏書。宋の圜悟克勤えんごこくごんが、雪竇重顕せっちょうじゅうけんの選んだ百則の頌古じゅこに垂示・評唱・著語じゃくごを加えたもの。10巻。臨済宗で重視される。詳しくは「仏果圜悟禅師碧巌録」。碧巌集。

べき‐きゅうすう【羃級数】‥キフ‥

無限数列{an}、変数xに対し、

a0+a1x+a2x2+…+anxn+…

の形の級数。

へき‐きょ【碧虚】

あおぞら。青天。

へき‐きょう【僻郷】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

へき‐きょう【僻境】‥キヤウ

都会から遠く離れた土地。辺土。僻地。

へき‐ぎょく【碧玉】

①みどりいろの玉。菅家文草5「―の装ひせる箏の」

②(jasper)不純物を含む石英。緻密・不透明で、酸化鉄を含むものは赤褐色、水酸化鉄を含むものは黄褐色。微細な緑色系雲母類を含むものは緑色。縞模様があるものを縞碧玉という。主にウラル・エジプト・ドイツなどに産出する。佐渡の赤玉、出雲の玉造石たまつくりいしなどはこれに属する。玉造石は古くより曲玉まがたま・管玉くだたまなどに作り、また印材・指輪・簪かんざし・笄こうがいなどの装飾品に使用。

へき‐くう【碧空】

あおぞら。碧天。

へき‐ぐう【僻隅】

かたいなか。かたすみ。すみ。

へき‐けん【僻見】

かたよった見解。かたよって中正を得ない意見。偏見。

へき‐げん【僻言】

ひがんだことば。道理にはずれた言説。

へき‐こ【壁虎】

(→)ヤモリの異称。

へき‐ご【碧梧】

あおぎり。

べき‐こん【羃根】

〔数〕(→)累乗根るいじょうこんに同じ。

へき‐ざい【僻在】

①かたよって存在すること。偏在。

②僻遠の地にいること。いなかずまい。

ヘキサクロロ‐はっきん‐さん【ヘキサクロロ白金酸】‥ハク‥

ヘキサクロロ白金(Ⅳ)酸。化学式H2[PtCl6] 白金を王水に溶かした溶液から得られる。六水和物は潮解性の赤褐色柱状の結晶。水によく溶ける。そのアンモニウム塩を焼くと黒色海綿状の白金、すなわち白金海綿に分解する。旧称、塩化白金酸。

ヘキサシアノ‐てつさん‐カリウム【ヘキサシアノ鉄酸カリウム】

①ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム。化学式K4[Fe(CN)6] 三水和物は黄色の結晶。水に溶けやすく、溶液は苦味があり、無毒。紺青の製造、鉄(Ⅲ)イオンなどの検出に用いる。旧称、フェロシアン化カリウム。黄色血鹵けつろ塩。黄血塩。

②ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム。化学式K3[Fe(CN)6] 暗赤色の結晶。有毒。水に溶解して黄色を呈する。ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムの水溶液に塩素を通したり、電解したりして酸化すると生じる。青写真紙の感光剤、インジゴ染色の際の酸化剤、鉄(Ⅱ)イオンなどの検出に使用。旧称、フェリシアン化カリウム。赤色血鹵塩。赤血塩。

ヘキサデカン【hexadecane】

〔化〕(→)セタンに同じ。

ヘキサン【hexane】

分子式C6H14 パラフィン炭化水素の一つ。五つの異性体がある。ガソリンや石油エーテルの中に含まれる。無色の液体。

へき‐ざん【碧山】

樹木があおあおと茂った山。

へき‐じ【僻事】

道理にはずれた事柄。よこしまな事。ひがごと。

べき‐しすう【羃指数】

〔数〕基本的には、累乗るいじょうをつくる時に掛け合わせた個数を示す数。もとの数の右肩に小さく記す(例えば、23は2を3個掛け合わせることを示し、3が羃指数)。一般に、実数tに対する累乗atのt。指数。

へき‐じゃ【僻邪】

心がねじけて、よこしまなこと。

べき‐しゅうごう【羃集合】‥シフガフ

ある集合のすべての部分集合の集合。

へき‐しょ【僻処】

へんぴなところ。僻地。

へき‐しょ【壁書】

⇒かべがき。太平記14「―を決断所に押されたり」

へき‐しょう【碧霄】‥セウ

あおぞら。碧空。

へき‐しょう【壁牆】‥シヤウ

かべとかき。牆壁。

へき‐じょう【壁上】‥ジヤウ

かべのうえ。かべの面。

へき‐しょく【碧色】

深みのあるあおいろ。青緑色。

ヘキシルレゾルシン【hexylresorcin】

白色の針状結晶。回虫・十二指腸虫・蟯虫ぎょうちゅうの駆除剤。ヘキシルレゾルシノール。

へき・す【僻す】

〔自サ変〕

①かたよる。

②ひがむ。

へき‐すい【碧水】

あお色に深く澄んだ水。

べき‐すい【汨水】

汨羅江べきらこうの別称。

へき‐すう【僻陬】

(「陬」は隅すみの意)へんぴな土地。僻地。

へき‐せつ【僻説】

正当でない説。かたよった説。道理にあわない説。

へき‐せん【壁泉】

噴水の一種。建築物の壁面につけた彫刻などの口から水を噴き出すように仕掛けたもの。

ヘキソーゲン【hexogen】

第二次大戦中に開発された強力な爆薬。TNTと混合して炸薬として用い、また起爆薬にも使用する。プラスチック爆弾の主成分。化学式(NO2)3N3C3H6 シクロナイト。RDX

ヘキソース【hexose】

炭素原子6個をもつ単糖の総称。分子式は一般にC6H12O6 動植物界に広く分布し、遊離の状態のほか、二糖・多糖・配糖体の構成成分として産する。葡萄糖・果糖の類。六炭糖。

へき‐そん【僻村】

①かたいなかの村。寒村。

②自分の住む村の謙譲語。

へき‐たい【碧苔】

みどり色のこけ。あおごけ。

へき‐たん【碧潭】

あおあおとした深い淵ふち。

へき‐ち【僻地】

①都会から遠い、へんぴな土地。かたいなか。僻陬へきすう。「―の学校」

②自分の住む土地の謙譲語。

⇒へきち‐きょういく【僻地教育】

へきち‐きょういく【僻地教育】‥ケウ‥

山間部や離島など、交通・通信の不便な地域における学校教育。

⇒へき‐ち【僻地】

へきちゅう‐しょ【壁中書】

「壁かべの中の書ふみ」に同じ。→かべ(成句)

へきてい‐かん【碧蹄館】‥クワン

朝鮮の碧蹄(ソウルの北方)にあった客舎。明使が漢城(ソウル)に入る1日前に、必ず1泊して長夜の宴を行なった。1593年(文禄2)小早川隆景・宇喜多秀家などが明将李如松を破った所。

へき‐てん【碧天】

あおぞら。碧空。

へき‐でん【霹電】

いなびかり。いなずま。

へき‐ど【僻土】

都会から遠く離れた土地。僻地。

へき‐とう【劈頭】

(「劈」は裂ける意)まっさき。事の一番はじめ。「会の―から荒れる」「開巻―」

へきなん【碧南】

愛知県中部、矢作やはぎ川の河口の衣ヶ浦ころもがうら湾に面する市。三州瓦・鋳物が特産。衣浦きぬうら湾の臨海工業地域には自動車・鉄鋼などの工業が立地。人口7万1千。

べき‐ほう【羃法】‥ハフ

〔数〕(→)累乗るいじょうに同じ。

へき‐めん【壁面】

壁の表面。

⇒へきめん‐せん【壁面線】

⇒へきめん‐こうたい【壁面後退】

へきめん‐こうたい【壁面後退】

建物を、敷地や道路の境界線から外壁を後退させて建築すること。セットバック。→斜線制限

⇒へき‐めん【壁面】

へきめん‐せん【壁面線】

市街地で、家並をそろえ、環境を整備するために指定される線。建築物の壁または柱は、この線を超えることができない。

⇒へき‐めん【壁面】

へぎ‐もち【折餅・分餅】

(→)欠餅かきもち2に同じ。

へぎ‐やき【折ぎ焼】

鴨かもの切り身を杉の折板へぎいたに並べて焼くこと。杉の香を移して賞味する。杉板焼。

へき‐ゆう【僻邑】‥イフ

①都会から遠く離れた村。かたいなか。

②自分の郷里の謙譲語。

へき‐ら【碧羅】

みどり色のうすもの。

⇒へきら‐の‐てん【碧羅の天】

へき‐ら【碧蘿】

みどり色のかずら。

へき‐らく【碧落】

①あおぞら。碧空。

②(世界の)はて。遠い所。誹風柳多留14「吉原に居るに―までさがし」。「―黄泉」

べきら‐こう【汨羅江】‥カウ

(Miluo Jiang)中国湖南省の北東部の川。湘江に注ぐ。楚の屈原の投身によって名高い。汨水。

へきら‐の‐てん【碧羅の天】

晴れわたった空。好天。和漢朗詠集「遊糸繚乱たり―」

⇒へき‐ら【碧羅】

へき‐らん【碧瀾】

あおい波。

へ‐きり【部切り】

間をしきること。また、そのしきりの板。間仕切り。へりきり。日葡辞書「ヘキリヲスル」。浄瑠璃、博多小女郎波枕「間あいの―を小楯にて」

へき‐りつ【壁立】

絶壁などがけわしく壁のように立っていること。

へき‐りゅう【日置流】‥リウ

弓術の一派。室町中期、大和(一説に伊賀)の日置弾正正次が始めたと伝える。

へき‐るい【壁塁】

城壁ととりで。

へき‐るり【碧瑠璃】

①碧色の瑠璃。

②あおあおと澄んだ水や空のたとえ。

へき‐れき【霹靂】

①急激な雷鳴。「青天の―」

②はげしい音響の形容。

へき‐ろう【僻陋】

土地柄が田舎びて、風俗などがかたよっていやしいこと。

へき‐ろん【僻論】

かたよっていて道理にあわない議論。

ベギン【Menachem Begin】

イスラエルの政治家。1977〜83年首相。79年エジプトと平和条約調印。ノーベル平和賞。(1913〜1992)

ベギン

提供:ullstein bild/APL

ペキン【北京】

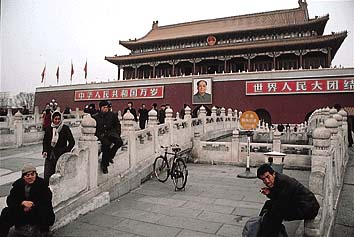

(Beijing; Peking)中華人民共和国の首都。河北省中央部に位置し、中央政府直轄市。遼・金・元・明・清の古都で、明代に至り北京と称し、1928年南京ナンキンに国民政府が成立して北平ペーピンと改称、49年北京の称に復す。政治・文化・教育・経済・交通の大中心地。面積1万7000平方キロメートル。人口1151万(2000)。→中華人民共和国(図)。

天安門広場(北京)

撮影:田沼武能

ペキン【北京】

(Beijing; Peking)中華人民共和国の首都。河北省中央部に位置し、中央政府直轄市。遼・金・元・明・清の古都で、明代に至り北京と称し、1928年南京ナンキンに国民政府が成立して北平ペーピンと改称、49年北京の称に復す。政治・文化・教育・経済・交通の大中心地。面積1万7000平方キロメートル。人口1151万(2000)。→中華人民共和国(図)。

天安門広場(北京)

撮影:田沼武能

故宮博物院

撮影:小松義夫

故宮博物院

撮影:小松義夫

⇒ペキン‐かんわ【北京官話】

⇒ペキン‐げんじん【北京原人】

⇒ペキン‐ご【北京語】

⇒ペキン‐じょうやく【北京条約】

⇒ペキン‐だいがく【北京大学】

⇒ペキン‐ダック【北京ダック】

⇒ペキン‐なべ【北京鍋】

⇒ペキン‐りょうり【北京料理】

ペキン‐かんわ【北京官話】‥クワン‥

北京および中国北部諸省で使われた公用標準語の旧称。→官話。

⇒ペキン【北京】

ペキン‐げんじん【北京原人】

シナントロプス‐ペキネンシス。北京の南西、周口店で発見された化石人類。約70万〜20万年前に生存、現生人類に比べて眉上弓の発達が著しく、下顎も歯牙も原始的。現在ではピテカントロプス‐エレクトゥス

⇒ペキン‐かんわ【北京官話】

⇒ペキン‐げんじん【北京原人】

⇒ペキン‐ご【北京語】

⇒ペキン‐じょうやく【北京条約】

⇒ペキン‐だいがく【北京大学】

⇒ペキン‐ダック【北京ダック】

⇒ペキン‐なべ【北京鍋】

⇒ペキン‐りょうり【北京料理】

ペキン‐かんわ【北京官話】‥クワン‥

北京および中国北部諸省で使われた公用標準語の旧称。→官話。

⇒ペキン【北京】

ペキン‐げんじん【北京原人】

シナントロプス‐ペキネンシス。北京の南西、周口店で発見された化石人類。約70万〜20万年前に生存、現生人類に比べて眉上弓の発達が著しく、下顎も歯牙も原始的。現在ではピテカントロプス‐エレクトゥス

→交響曲第9番「合唱」 第四楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第3番「英雄」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第5番「運命」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第6番「田園」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→ピアノソナタ第14番「月光」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→バイオリンソナタ第9番「クロイツェル」第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→エリーゼのために

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ペー‐ハー【pH ドイツ】

(→)水素イオン指数のこと。

ペーパー【paper】

①紙。特に、洋紙。

②貼紙はりがみ。ラベル。

③サンド‐ペーパーの略。

④文書。論文。

⇒ペーパー‐カンパニー

⇒ペーパー‐クラフト【papercraft】

⇒ペーパー‐クロマトグラフィー【paper chromatography】

⇒ペーパー‐タオル【paper towel】

⇒ペーパー‐テスト

⇒ペーパー‐ドライバー

⇒ペーパー‐ナイフ【paper knife】

⇒ペーパー‐バック【paperback】

⇒ペーパー‐プラン【paper plan】

⇒ペーパー‐ポット

⇒ペーパーレス【paperless】

⇒ペーパー‐ワーク【paperwork】

ペーパー‐カンパニー

(和製語paper company)登記書類の上で存在するだけで、事業所や従業員を有しない実体のない会社。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐クラフト【papercraft】

紙を材料とする工作・工芸。紙工芸。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐クロマトグラフィー【paper chromatography】

固定相に濾紙ろしを用いるクロマトグラフィー。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐タオル【paper towel】

紙製の使い捨てタオル。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐テスト

(和製語paper test)筆記試験。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ドライバー

(和製語paper driver)運転免許証を持ってはいるが、実際にほとんど自動車を運転しない人。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ナイフ【paper knife】

紙切り小刀。ページ切り。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐バック【paperback】

紙表紙の廉価版図書。↔ハードカバー。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐プラン【paper plan】

紙に書き記しただけで実行できそうにない計画。机上プラン。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ポット

(和製語paper pot)苗作りの用具。凹部を縦横隙間なく規則的に設けた紙製の容器。種子を各凹部に数粒蒔まく。

⇒ペーパー【paper】

ペーパーレス【paperless】

紙を使わないこと。特に、情報や資料を紙に印刷せず、コンピューターのみで取り扱うこと。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ワーク【paperwork】

①文書を扱う事務の仕事。書類を作成する仕事。

②紙で作ること。またその作品。

⇒ペーパー【paper】

ペーピン【北平】

⇒ペキン

ペープ‐サート

(paper puppet theaterからの造語)紙人形劇。登場人物を描いた紙を表裏2枚張り合わせ、持ち手を付けたものを使う。1948年頃、永柴孝堂(1909〜1984)が創案。

ペーブメント【pavement】

①舗装。

②舗装道路。舗道。

ベーブ‐ルース【Babe Ruth】

(本名George Herman R.)アメリカのプロ野球選手。1927年、年間本塁打60本の記録を樹立。通算714本の本塁打記録を残す。(1895〜1948)

ベーブ‐ルース

提供:毎日新聞社

→交響曲第9番「合唱」 第四楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第3番「英雄」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第5番「運命」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→交響曲第6番「田園」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→ピアノソナタ第14番「月光」 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→バイオリンソナタ第9番「クロイツェル」第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→エリーゼのために

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ペー‐ハー【pH ドイツ】

(→)水素イオン指数のこと。

ペーパー【paper】

①紙。特に、洋紙。

②貼紙はりがみ。ラベル。

③サンド‐ペーパーの略。

④文書。論文。

⇒ペーパー‐カンパニー

⇒ペーパー‐クラフト【papercraft】

⇒ペーパー‐クロマトグラフィー【paper chromatography】

⇒ペーパー‐タオル【paper towel】

⇒ペーパー‐テスト

⇒ペーパー‐ドライバー

⇒ペーパー‐ナイフ【paper knife】

⇒ペーパー‐バック【paperback】

⇒ペーパー‐プラン【paper plan】

⇒ペーパー‐ポット

⇒ペーパーレス【paperless】

⇒ペーパー‐ワーク【paperwork】

ペーパー‐カンパニー

(和製語paper company)登記書類の上で存在するだけで、事業所や従業員を有しない実体のない会社。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐クラフト【papercraft】

紙を材料とする工作・工芸。紙工芸。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐クロマトグラフィー【paper chromatography】

固定相に濾紙ろしを用いるクロマトグラフィー。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐タオル【paper towel】

紙製の使い捨てタオル。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐テスト

(和製語paper test)筆記試験。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ドライバー

(和製語paper driver)運転免許証を持ってはいるが、実際にほとんど自動車を運転しない人。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ナイフ【paper knife】

紙切り小刀。ページ切り。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐バック【paperback】

紙表紙の廉価版図書。↔ハードカバー。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐プラン【paper plan】

紙に書き記しただけで実行できそうにない計画。机上プラン。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ポット

(和製語paper pot)苗作りの用具。凹部を縦横隙間なく規則的に設けた紙製の容器。種子を各凹部に数粒蒔まく。

⇒ペーパー【paper】

ペーパーレス【paperless】

紙を使わないこと。特に、情報や資料を紙に印刷せず、コンピューターのみで取り扱うこと。

⇒ペーパー【paper】

ペーパー‐ワーク【paperwork】

①文書を扱う事務の仕事。書類を作成する仕事。

②紙で作ること。またその作品。

⇒ペーパー【paper】

ペーピン【北平】

⇒ペキン

ペープ‐サート

(paper puppet theaterからの造語)紙人形劇。登場人物を描いた紙を表裏2枚張り合わせ、持ち手を付けたものを使う。1948年頃、永柴孝堂(1909〜1984)が創案。

ペーブメント【pavement】

①舗装。

②舗装道路。舗道。

ベーブ‐ルース【Babe Ruth】

(本名George Herman R.)アメリカのプロ野球選手。1927年、年間本塁打60本の記録を樹立。通算714本の本塁打記録を残す。(1895〜1948)

ベーブ‐ルース

提供:毎日新聞社

ベーベル【August Bebel】

ドイツの社会主義者。若くして労働運動に参加、ドイツ社会民主党の指導者となる。ビスマルクと対決し、党勢の拡大に寄与。女性の社会的解放をも主張。主著「婦人論」。(1840〜1913)

ベーム【Karl Böhm】

オーストリアの指揮者。ウィーン国立歌劇場の総監督、ウィーン‐フィルハーモニー管弦楽団の名誉指揮者など。(1894〜1981)

ベーム

提供:毎日新聞社

ベーベル【August Bebel】

ドイツの社会主義者。若くして労働運動に参加、ドイツ社会民主党の指導者となる。ビスマルクと対決し、党勢の拡大に寄与。女性の社会的解放をも主張。主著「婦人論」。(1840〜1913)

ベーム【Karl Böhm】

オーストリアの指揮者。ウィーン国立歌劇場の総監督、ウィーン‐フィルハーモニー管弦楽団の名誉指揮者など。(1894〜1981)

ベーム

提供:毎日新聞社

ベーム【Theobald Böhm】

ドイツのフルート奏者・作曲家。1840年代にベーム式といわれる今日のフルートの機構を完成、広く管楽器の機構にも応用。(1794〜1881)

ベーメ【Jakob Böhme】

ドイツの神秘主義思想家。靴造りを業とした。新教派に属し、神が本質を現すには否定的な悪を必要とすると考え、シェリング・ヘーゲルらに深い影響を与えた。主著「曙光」。(1575〜1624)

ベー‐ラム【bay rum】

頭髪用の香水。ベーベリー樹(月桂樹の類)の葉を漬けたラム酒を蒸留して製したもの。

ベーリング【Emil Adolf von Behring】

ドイツの細菌学者。コッホの門下、ジフテリアの免疫血清療法を創始。また、北里柴三郎とともに破傷風の免疫血清療法も創始した。ノーベル賞。(1854〜1917)

ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

デンマーク生れの探検家。ロシア海軍に入り、アジア北東端を探検し、ベーリング海峡などを発見。アラスカも探検。(1681〜1741)

⇒ベーリング‐かい【ベーリング海】

⇒ベーリング‐かいきょう【ベーリング海峡】

ベーリング‐かい【ベーリング海】

カムチャツカ・アラスカ・アリューシャン列島に囲まれた太平洋の最北部の縁海。ベーリング海峡で北極海と連なる。面積226万1000平方キロメートル。鱈たら・鰈かれい・鮭さけの好漁場。

⇒ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

ベーリング‐かいきょう【ベーリング海峡】‥ケフ

アラスカとシベリア東端のチュクチ半島との間の海峡。北極海とベーリング海を連結する。長さ96キロメートル。最狭部約86キロメートル。7〜10月以外は結氷。中央部を日付変更線と米ロ両国の国境線が南北に通る。

⇒ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

ヘール【George Ellery Hale】

アメリカの天文学者。ヤーキス天文台・ウィルソン山天文台を創設、初代台長。パロマー天文台の200インチ(約5メートル)の望遠鏡の製作を指導。太陽物理学に貢献。(1868〜1938)

⇒ヘール‐てんもんだい【ヘール天文台】

ベール【veil】

①女性の顔をおおうネットまたは透けた布。面紗。

②転じて、おおって見えなくするもの。「真相は秘密の―に包まれた」

ベール【Pierre Bayle】

フランスの思想家。懐疑論者。政教分離、信教の絶対的自由を唱え、宗教と道徳を峻別し、ヴォルテールをはじめ18世紀の啓蒙思想家やイギリスの理神論者に影響を与えた。主著「歴史的批評的辞典」。(1647〜1706)

ベールイ【Andrei Belyi】

(本名Boris N. Bugaev)ロシア(ソ連)の詩人・小説家。ロシア象徴派の代表者の一人。哲学者ソロヴィヨフや人智学者シュタイナーの影響を受ける。詩集「るり色の中の黄金」の他、言語的技巧を駆使した散文詩「交響楽」や長編「ペテルブルグ」、評論集「象徴主義」など。(1880〜1934)

ペール‐ギュント【Peer Gynt】

①イプセンの思想詩劇。1867年作。エゴイストの夢想家ペール=ギュントが放浪の末に故郷の恋人のもとに帰ってゆくまでを、地方に伝わる民話と伝説を下敷きに描く。

②グリーグ作曲の管弦楽曲。1の付帯音楽として76年に作曲され、のち二つの組曲に編曲。

グリーク

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

ベーム【Theobald Böhm】

ドイツのフルート奏者・作曲家。1840年代にベーム式といわれる今日のフルートの機構を完成、広く管楽器の機構にも応用。(1794〜1881)

ベーメ【Jakob Böhme】

ドイツの神秘主義思想家。靴造りを業とした。新教派に属し、神が本質を現すには否定的な悪を必要とすると考え、シェリング・ヘーゲルらに深い影響を与えた。主著「曙光」。(1575〜1624)

ベー‐ラム【bay rum】

頭髪用の香水。ベーベリー樹(月桂樹の類)の葉を漬けたラム酒を蒸留して製したもの。

ベーリング【Emil Adolf von Behring】

ドイツの細菌学者。コッホの門下、ジフテリアの免疫血清療法を創始。また、北里柴三郎とともに破傷風の免疫血清療法も創始した。ノーベル賞。(1854〜1917)

ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

デンマーク生れの探検家。ロシア海軍に入り、アジア北東端を探検し、ベーリング海峡などを発見。アラスカも探検。(1681〜1741)

⇒ベーリング‐かい【ベーリング海】

⇒ベーリング‐かいきょう【ベーリング海峡】

ベーリング‐かい【ベーリング海】

カムチャツカ・アラスカ・アリューシャン列島に囲まれた太平洋の最北部の縁海。ベーリング海峡で北極海と連なる。面積226万1000平方キロメートル。鱈たら・鰈かれい・鮭さけの好漁場。

⇒ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

ベーリング‐かいきょう【ベーリング海峡】‥ケフ

アラスカとシベリア東端のチュクチ半島との間の海峡。北極海とベーリング海を連結する。長さ96キロメートル。最狭部約86キロメートル。7〜10月以外は結氷。中央部を日付変更線と米ロ両国の国境線が南北に通る。

⇒ベーリング【Vitus Jonassen Bering】

ヘール【George Ellery Hale】

アメリカの天文学者。ヤーキス天文台・ウィルソン山天文台を創設、初代台長。パロマー天文台の200インチ(約5メートル)の望遠鏡の製作を指導。太陽物理学に貢献。(1868〜1938)

⇒ヘール‐てんもんだい【ヘール天文台】

ベール【veil】

①女性の顔をおおうネットまたは透けた布。面紗。

②転じて、おおって見えなくするもの。「真相は秘密の―に包まれた」

ベール【Pierre Bayle】

フランスの思想家。懐疑論者。政教分離、信教の絶対的自由を唱え、宗教と道徳を峻別し、ヴォルテールをはじめ18世紀の啓蒙思想家やイギリスの理神論者に影響を与えた。主著「歴史的批評的辞典」。(1647〜1706)

ベールイ【Andrei Belyi】

(本名Boris N. Bugaev)ロシア(ソ連)の詩人・小説家。ロシア象徴派の代表者の一人。哲学者ソロヴィヨフや人智学者シュタイナーの影響を受ける。詩集「るり色の中の黄金」の他、言語的技巧を駆使した散文詩「交響楽」や長編「ペテルブルグ」、評論集「象徴主義」など。(1880〜1934)

ペール‐ギュント【Peer Gynt】

①イプセンの思想詩劇。1867年作。エゴイストの夢想家ペール=ギュントが放浪の末に故郷の恋人のもとに帰ってゆくまでを、地方に伝わる民話と伝説を下敷きに描く。

②グリーグ作曲の管弦楽曲。1の付帯音楽として76年に作曲され、のち二つの組曲に編曲。

グリーク

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→組曲「ペール‐ギュント」 ソルヴェイグの歌

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ヘール‐てんもんだい【ヘール天文台】

ウィルソン山パロマー天文台を1971年に改称したもの。81年二つの天文台に分離。台長ヘールの名に因む。→ウィルソン山天文台

⇒ヘール【George Ellery Hale】

ペーロン【飛竜・剗竜・划竜・白竜】

南中国から渡来した競漕用船。舳へさきが鋭くとがっている。各船に20〜30名ずつ乗り込み、船の中央に懸けた太鼓や銅鑼どらを打ち鳴らしながら多数の櫂かいで競漕する。長崎で毎年6月に行われるものは特に有名。→ハーリー

へ‐お【攣・綜緒】‥ヲ

小鷹の脚に結びつけるひも。あしお。新撰六帖2「―放ち手飼ひに軽き鷹の子は」→招縄おきなわ

へおい‐びくに【屁負比丘尼】‥オヒ‥

(→)科負とがおい比丘尼に同じ。

ベオウルフ【Beowulf】

⇒ベーオウルフ

ベオグラード【Beograd】

セルビア共和国の首都。ドナウ川と支流サーヴァ川との合流点にある。交通の要衝で、古来、諸民族争奪の地。人口159万5千(2003)。英語名ベルグラード。

へおん‐きごう【ヘ音記号】‥ガウ

(F-clef)五線譜に記して低音部であることを示す音部記号。Fの字を装飾化したもの。現在では、第4線から書き起こし、その位置がヘ音(F)であることを示すが、歴史的には他の線に置かれた。低音部記号。ヘ字記号。→音部記号

ヘ音記号

→組曲「ペール‐ギュント」 ソルヴェイグの歌

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ヘール‐てんもんだい【ヘール天文台】

ウィルソン山パロマー天文台を1971年に改称したもの。81年二つの天文台に分離。台長ヘールの名に因む。→ウィルソン山天文台

⇒ヘール【George Ellery Hale】

ペーロン【飛竜・剗竜・划竜・白竜】

南中国から渡来した競漕用船。舳へさきが鋭くとがっている。各船に20〜30名ずつ乗り込み、船の中央に懸けた太鼓や銅鑼どらを打ち鳴らしながら多数の櫂かいで競漕する。長崎で毎年6月に行われるものは特に有名。→ハーリー

へ‐お【攣・綜緒】‥ヲ

小鷹の脚に結びつけるひも。あしお。新撰六帖2「―放ち手飼ひに軽き鷹の子は」→招縄おきなわ

へおい‐びくに【屁負比丘尼】‥オヒ‥

(→)科負とがおい比丘尼に同じ。

ベオウルフ【Beowulf】

⇒ベーオウルフ

ベオグラード【Beograd】

セルビア共和国の首都。ドナウ川と支流サーヴァ川との合流点にある。交通の要衝で、古来、諸民族争奪の地。人口159万5千(2003)。英語名ベルグラード。

へおん‐きごう【ヘ音記号】‥ガウ

(F-clef)五線譜に記して低音部であることを示す音部記号。Fの字を装飾化したもの。現在では、第4線から書き起こし、その位置がヘ音(F)であることを示すが、歴史的には他の線に置かれた。低音部記号。ヘ字記号。→音部記号

ヘ音記号

ベガ【Vega ラテン】

(「落ちる鷲」の意のアラビア語から)琴座ことざの首星。白色で光度0.0等。古来有名な七夕の星の一つ。晩夏の夕暮に南中。糸織姫。漢名、織女星。

べかこ

(→)「べかこう」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「―まあなるまい」

べかこうベカカウ

(「目がご」からの転。「がご」は各地方言に類型があり、化物の意)下まぶたを引きさげ、裏の赤い部分を見せるしぐさ。侮蔑・拒否の意を示す時などにする。べっかんこ。べっかっこう。あかんべい。

ペガサス【Pegasus】

⇒ペガソス

⇒ペガサス‐ざ【ペガサス座】

ペガサス‐ざ【ペガサス座】

⇒ペガススざ

⇒ペガサス【Pegasus】

へが・す【剥がす】

〔他五〕

はがす。へぐ。

ペガスス‐ざ【ペガスス座】

(Pegasus ラテン ギリシア神話のペガソスに因む)北天の星座。アンドロメダ座の南西、白鳥座の南東にある大星座。10月下旬の夕方に南中する。星座中、4個の星が形成する四辺形をペガススの方形という。

ペガサス座

ベガ【Vega ラテン】

(「落ちる鷲」の意のアラビア語から)琴座ことざの首星。白色で光度0.0等。古来有名な七夕の星の一つ。晩夏の夕暮に南中。糸織姫。漢名、織女星。

べかこ

(→)「べかこう」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「―まあなるまい」

べかこうベカカウ

(「目がご」からの転。「がご」は各地方言に類型があり、化物の意)下まぶたを引きさげ、裏の赤い部分を見せるしぐさ。侮蔑・拒否の意を示す時などにする。べっかんこ。べっかっこう。あかんべい。

ペガサス【Pegasus】

⇒ペガソス

⇒ペガサス‐ざ【ペガサス座】

ペガサス‐ざ【ペガサス座】

⇒ペガススざ

⇒ペガサス【Pegasus】

へが・す【剥がす】

〔他五〕

はがす。へぐ。

ペガスス‐ざ【ペガスス座】

(Pegasus ラテン ギリシア神話のペガソスに因む)北天の星座。アンドロメダ座の南西、白鳥座の南東にある大星座。10月下旬の夕方に南中する。星座中、4個の星が形成する四辺形をペガススの方形という。

ペガサス座

ペガソス【Pēgasos ギリシア】

ギリシア神話の有翼の天馬。メドゥサから生まれ、ゼウスのため雷霆らいていの運び手となり、蹄ひづめで地を蹴って多くの泉を噴出させた。一時、英雄ベレロフォンの乗馬となったが、のち天に上って星座(ペガスス座)になったといわれる。ローマ時代には不死のシンボルでもあった。ペガスス。ペガサス。

ヘカタイオス【Hekataios】

前6世紀ギリシアの歴史家・散文作家。ミレトスの生れ。ヨーロッパ編とアジア編より成る「世界周遊記」を著す。歴史地理学の先駆。

べか‐なり

(ベカンナリのンが表記されない形)…のはずだと聞く。…のはずだということだ。源氏物語若紫「心やすき所にと聞えしを心憂く渡り給ふべかなれば」

べか‐ぶね【べか船】

①海苔のりの採集に用いる、薄板で造った小舟。一人乗りで、艫とも部に縛りつけた櫂かいで漕ぐ。

②川船の一種。薄板で造り、江戸時代に利根川支流などで水運に用いた。

へか‐へか

薄いものが撓たわみやすいさま。

べか‐めり

(ベカンメリのンが表記されない形)…のはずらしく思われる。栄華物語木綿四手「この北のみかどよりこそは渡らせ給ふべかめれ」

べから‐ず【可からず】

(助動詞ベカリの未然形ベカラに否定の助動詞ズが付いた形)

①…してはいけない。…すべきではない。「立ち入るべからず」

②…することができない。「許すべからざる行為」

べかり【可かり】

〔助動〕

(ベクアリの約)

⇒べし。古今和歌集春「香かを尋ねてぞ知るべかりける」

へが・る【剥がる】

〔自下二〕

はがれる。むける。源氏物語明石「御ぐしの少し―・れたるしも」

べかん‐なり

(助動詞ベカリに伝聞・推定の助動詞ナリが付いたベカルナリの音便形)(→)「べかなり」に同じ。源氏物語若紫「宮へ渡らせ給ふべかんなるを、そのさきに物一こと聞えさせおかむとてなむ」

べかん‐めり

(助動詞ベカリに推量の助動詞メリが付いたベカルメリの音便形)(→)「べかめり」に同じ。源氏物語桐壺「なほ朝政は怠らせ給ひぬべかんめり」

へき【壁】

①かべ。しきり。日葡辞書「ヘキヲヘダテテイタ」。「コンクリート―」

②〔天〕二十八宿の一つ。北方にあるもの。なまめぼし。壁宿。

へき【璧】

中央に孔のある円板状に作った玉ぎょくやガラスの製品。殷代から漢代にかけて祭器・装飾品・副葬品、身分を示す標識とした。新石器時代の環状石斧せきふに起源する。渦雲(蒲璧)・穀粒子(穀璧)などの文様がある。日本にも弥生時代に伝来したものがある。

へき【癖】

心が、ある事にかたよること。また、その嗜好。くせ。「虚言―」

へぎ【折ぎ・剥ぎ】

①へぐこと。

②「へぎいた」の略。

③「へぎおしき」の略。〈日葡辞書〉

④「へぎおり」の略。

べき【羃・冪】

〔数〕(「巾」とも書く)(→)累乗るいじょうに同じ。

べき【可き】

〔助動〕

(ベシの連体形)

⇒べし。「早く対策をたてる―だ」

へき‐あん【僻案】

①かたよった考え。

②自分の考えの謙譲語。

へきあんしょう【僻案抄】‥セウ

和歌の注釈書。1巻。藤原定家が古今・後撰・拾遺3集の難語を注し、本文批評をしたもの。1226年(嘉禄2)成る。古今・後撰両集については父俊成の庭訓口伝によるところが大きい。僻案集。

ペギー【Charles Péguy】

フランスの作家。初め社会主義を奉じ、のちカトリック教に回心。1900年「半月手帖」を創刊。第一次大戦に従軍、戦死。(1873〜1914)

へぎ‐いた【折板・剥板】

杉または桧の材を薄く剥いだ板。へぎ。

へき‐うん【碧雲】

青みがかった雲。あおくも。

へき‐えき【辟易】

(「辟」は避ける、「易」は変える意)

①驚き怖れて立ち退くこと。

②勢いに押されてしりごみすること。たじろぐこと。太平記14「その勢ひに―して河よりむかひへ引退き」。「すごい剣幕に―する」

③閉口すること。東海道中膝栗毛5「裸にされてはたまらぬと大きに―し」。「くどい説教に―する」

へき‐えん【僻遠】‥ヱン

中心地からかたよって遠いこと。また、その所。「―の地」

へぎ‐おしき【折折敷・剥折敷】‥ヲ‥

へぎいたで作った折敷。へぎ。

へぎ‐おり【折ぎ折・剥ぎ折】‥ヲリ

へぎいたで作った折箱。へぎ。「―にすしを詰める」

へき‐が【壁画】‥グワ

①装飾などの目的で建築物の壁面や天井に描いた絵画。

②壁にかけた絵画。

⇒へきが‐こふん【壁画古墳】

へき‐かい【碧海】

あおうみ。あおうなばら。

へき‐かい【劈開】

①さきひらくこと。ひびが入って割れること。

②結晶体が結晶構造の弱い部分で一定の面に沿って割れること。また、割れやすい性質。

へきが‐こふん【壁画古墳】‥グワ‥

装飾古墳のうち、特に図像的な彩色画のあるものをいう。日本には奈良県の高松塚古墳・キトラ古墳、福岡県の王塚古墳・竹原古墳などがある。

⇒へき‐が【壁画】

へき‐かん【壁間】

柱と柱との間の、壁の部分。また、壁の表面。

へき‐がん【碧眼】

あおい色の目。欧米人の目。転じて、欧米人。「紅毛―」

へき‐がん【壁龕】

(→)ニッチ1に同じ。

べき‐かんむり【冖冠】

(ベキは冖の字音)(→)「わかんむり」に同じ。

へきがんろく【碧巌録】

仏書。宋の圜悟克勤えんごこくごんが、雪竇重顕せっちょうじゅうけんの選んだ百則の頌古じゅこに垂示・評唱・著語じゃくごを加えたもの。10巻。臨済宗で重視される。詳しくは「仏果圜悟禅師碧巌録」。碧巌集。

べき‐きゅうすう【羃級数】‥キフ‥

無限数列{an}、変数xに対し、

a0+a1x+a2x2+…+anxn+…

の形の級数。

へき‐きょ【碧虚】

あおぞら。青天。

へき‐きょう【僻郷】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

へき‐きょう【僻境】‥キヤウ

都会から遠く離れた土地。辺土。僻地。

へき‐ぎょく【碧玉】

①みどりいろの玉。菅家文草5「―の装ひせる箏の」

②(jasper)不純物を含む石英。緻密・不透明で、酸化鉄を含むものは赤褐色、水酸化鉄を含むものは黄褐色。微細な緑色系雲母類を含むものは緑色。縞模様があるものを縞碧玉という。主にウラル・エジプト・ドイツなどに産出する。佐渡の赤玉、出雲の玉造石たまつくりいしなどはこれに属する。玉造石は古くより曲玉まがたま・管玉くだたまなどに作り、また印材・指輪・簪かんざし・笄こうがいなどの装飾品に使用。

へき‐くう【碧空】

あおぞら。碧天。

へき‐ぐう【僻隅】

かたいなか。かたすみ。すみ。

へき‐けん【僻見】

かたよった見解。かたよって中正を得ない意見。偏見。

へき‐げん【僻言】

ひがんだことば。道理にはずれた言説。

へき‐こ【壁虎】

(→)ヤモリの異称。

へき‐ご【碧梧】

あおぎり。

べき‐こん【羃根】

〔数〕(→)累乗根るいじょうこんに同じ。

へき‐ざい【僻在】

①かたよって存在すること。偏在。

②僻遠の地にいること。いなかずまい。

ヘキサクロロ‐はっきん‐さん【ヘキサクロロ白金酸】‥ハク‥

ヘキサクロロ白金(Ⅳ)酸。化学式H2[PtCl6] 白金を王水に溶かした溶液から得られる。六水和物は潮解性の赤褐色柱状の結晶。水によく溶ける。そのアンモニウム塩を焼くと黒色海綿状の白金、すなわち白金海綿に分解する。旧称、塩化白金酸。

ヘキサシアノ‐てつさん‐カリウム【ヘキサシアノ鉄酸カリウム】

①ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム。化学式K4[Fe(CN)6] 三水和物は黄色の結晶。水に溶けやすく、溶液は苦味があり、無毒。紺青の製造、鉄(Ⅲ)イオンなどの検出に用いる。旧称、フェロシアン化カリウム。黄色血鹵けつろ塩。黄血塩。

②ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム。化学式K3[Fe(CN)6] 暗赤色の結晶。有毒。水に溶解して黄色を呈する。ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムの水溶液に塩素を通したり、電解したりして酸化すると生じる。青写真紙の感光剤、インジゴ染色の際の酸化剤、鉄(Ⅱ)イオンなどの検出に使用。旧称、フェリシアン化カリウム。赤色血鹵塩。赤血塩。

ヘキサデカン【hexadecane】

〔化〕(→)セタンに同じ。

ヘキサン【hexane】

分子式C6H14 パラフィン炭化水素の一つ。五つの異性体がある。ガソリンや石油エーテルの中に含まれる。無色の液体。

へき‐ざん【碧山】

樹木があおあおと茂った山。

へき‐じ【僻事】

道理にはずれた事柄。よこしまな事。ひがごと。

べき‐しすう【羃指数】

〔数〕基本的には、累乗るいじょうをつくる時に掛け合わせた個数を示す数。もとの数の右肩に小さく記す(例えば、23は2を3個掛け合わせることを示し、3が羃指数)。一般に、実数tに対する累乗atのt。指数。

へき‐じゃ【僻邪】

心がねじけて、よこしまなこと。

べき‐しゅうごう【羃集合】‥シフガフ

ある集合のすべての部分集合の集合。

へき‐しょ【僻処】

へんぴなところ。僻地。

へき‐しょ【壁書】

⇒かべがき。太平記14「―を決断所に押されたり」

へき‐しょう【碧霄】‥セウ

あおぞら。碧空。

へき‐しょう【壁牆】‥シヤウ

かべとかき。牆壁。

へき‐じょう【壁上】‥ジヤウ

かべのうえ。かべの面。

へき‐しょく【碧色】

深みのあるあおいろ。青緑色。

ヘキシルレゾルシン【hexylresorcin】

白色の針状結晶。回虫・十二指腸虫・蟯虫ぎょうちゅうの駆除剤。ヘキシルレゾルシノール。

へき・す【僻す】

〔自サ変〕

①かたよる。

②ひがむ。

へき‐すい【碧水】

あお色に深く澄んだ水。

べき‐すい【汨水】

汨羅江べきらこうの別称。

へき‐すう【僻陬】

(「陬」は隅すみの意)へんぴな土地。僻地。

へき‐せつ【僻説】

正当でない説。かたよった説。道理にあわない説。

へき‐せん【壁泉】

噴水の一種。建築物の壁面につけた彫刻などの口から水を噴き出すように仕掛けたもの。

ヘキソーゲン【hexogen】

第二次大戦中に開発された強力な爆薬。TNTと混合して炸薬として用い、また起爆薬にも使用する。プラスチック爆弾の主成分。化学式(NO2)3N3C3H6 シクロナイト。RDX

ヘキソース【hexose】

炭素原子6個をもつ単糖の総称。分子式は一般にC6H12O6 動植物界に広く分布し、遊離の状態のほか、二糖・多糖・配糖体の構成成分として産する。葡萄糖・果糖の類。六炭糖。

へき‐そん【僻村】

①かたいなかの村。寒村。

②自分の住む村の謙譲語。

へき‐たい【碧苔】

みどり色のこけ。あおごけ。

へき‐たん【碧潭】

あおあおとした深い淵ふち。

へき‐ち【僻地】

①都会から遠い、へんぴな土地。かたいなか。僻陬へきすう。「―の学校」

②自分の住む土地の謙譲語。

⇒へきち‐きょういく【僻地教育】

へきち‐きょういく【僻地教育】‥ケウ‥

山間部や離島など、交通・通信の不便な地域における学校教育。

⇒へき‐ち【僻地】

へきちゅう‐しょ【壁中書】

「壁かべの中の書ふみ」に同じ。→かべ(成句)

へきてい‐かん【碧蹄館】‥クワン

朝鮮の碧蹄(ソウルの北方)にあった客舎。明使が漢城(ソウル)に入る1日前に、必ず1泊して長夜の宴を行なった。1593年(文禄2)小早川隆景・宇喜多秀家などが明将李如松を破った所。

へき‐てん【碧天】

あおぞら。碧空。

へき‐でん【霹電】

いなびかり。いなずま。

へき‐ど【僻土】

都会から遠く離れた土地。僻地。

へき‐とう【劈頭】

(「劈」は裂ける意)まっさき。事の一番はじめ。「会の―から荒れる」「開巻―」

へきなん【碧南】

愛知県中部、矢作やはぎ川の河口の衣ヶ浦ころもがうら湾に面する市。三州瓦・鋳物が特産。衣浦きぬうら湾の臨海工業地域には自動車・鉄鋼などの工業が立地。人口7万1千。

べき‐ほう【羃法】‥ハフ

〔数〕(→)累乗るいじょうに同じ。

へき‐めん【壁面】

壁の表面。

⇒へきめん‐せん【壁面線】

⇒へきめん‐こうたい【壁面後退】

へきめん‐こうたい【壁面後退】

建物を、敷地や道路の境界線から外壁を後退させて建築すること。セットバック。→斜線制限

⇒へき‐めん【壁面】

へきめん‐せん【壁面線】

市街地で、家並をそろえ、環境を整備するために指定される線。建築物の壁または柱は、この線を超えることができない。

⇒へき‐めん【壁面】

へぎ‐もち【折餅・分餅】

(→)欠餅かきもち2に同じ。

へぎ‐やき【折ぎ焼】

鴨かもの切り身を杉の折板へぎいたに並べて焼くこと。杉の香を移して賞味する。杉板焼。

へき‐ゆう【僻邑】‥イフ

①都会から遠く離れた村。かたいなか。

②自分の郷里の謙譲語。

へき‐ら【碧羅】

みどり色のうすもの。

⇒へきら‐の‐てん【碧羅の天】

へき‐ら【碧蘿】

みどり色のかずら。

へき‐らく【碧落】

①あおぞら。碧空。

②(世界の)はて。遠い所。誹風柳多留14「吉原に居るに―までさがし」。「―黄泉」

べきら‐こう【汨羅江】‥カウ

(Miluo Jiang)中国湖南省の北東部の川。湘江に注ぐ。楚の屈原の投身によって名高い。汨水。

へきら‐の‐てん【碧羅の天】

晴れわたった空。好天。和漢朗詠集「遊糸繚乱たり―」

⇒へき‐ら【碧羅】

へき‐らん【碧瀾】

あおい波。

へ‐きり【部切り】

間をしきること。また、そのしきりの板。間仕切り。へりきり。日葡辞書「ヘキリヲスル」。浄瑠璃、博多小女郎波枕「間あいの―を小楯にて」

へき‐りつ【壁立】

絶壁などがけわしく壁のように立っていること。

へき‐りゅう【日置流】‥リウ

弓術の一派。室町中期、大和(一説に伊賀)の日置弾正正次が始めたと伝える。

へき‐るい【壁塁】

城壁ととりで。

へき‐るり【碧瑠璃】

①碧色の瑠璃。

②あおあおと澄んだ水や空のたとえ。

へき‐れき【霹靂】

①急激な雷鳴。「青天の―」

②はげしい音響の形容。

へき‐ろう【僻陋】

土地柄が田舎びて、風俗などがかたよっていやしいこと。

へき‐ろん【僻論】

かたよっていて道理にあわない議論。

ベギン【Menachem Begin】

イスラエルの政治家。1977〜83年首相。79年エジプトと平和条約調印。ノーベル平和賞。(1913〜1992)

ベギン

提供:ullstein bild/APL

ペガソス【Pēgasos ギリシア】

ギリシア神話の有翼の天馬。メドゥサから生まれ、ゼウスのため雷霆らいていの運び手となり、蹄ひづめで地を蹴って多くの泉を噴出させた。一時、英雄ベレロフォンの乗馬となったが、のち天に上って星座(ペガスス座)になったといわれる。ローマ時代には不死のシンボルでもあった。ペガスス。ペガサス。

ヘカタイオス【Hekataios】

前6世紀ギリシアの歴史家・散文作家。ミレトスの生れ。ヨーロッパ編とアジア編より成る「世界周遊記」を著す。歴史地理学の先駆。

べか‐なり

(ベカンナリのンが表記されない形)…のはずだと聞く。…のはずだということだ。源氏物語若紫「心やすき所にと聞えしを心憂く渡り給ふべかなれば」

べか‐ぶね【べか船】

①海苔のりの採集に用いる、薄板で造った小舟。一人乗りで、艫とも部に縛りつけた櫂かいで漕ぐ。

②川船の一種。薄板で造り、江戸時代に利根川支流などで水運に用いた。

へか‐へか

薄いものが撓たわみやすいさま。

べか‐めり

(ベカンメリのンが表記されない形)…のはずらしく思われる。栄華物語木綿四手「この北のみかどよりこそは渡らせ給ふべかめれ」

べから‐ず【可からず】

(助動詞ベカリの未然形ベカラに否定の助動詞ズが付いた形)

①…してはいけない。…すべきではない。「立ち入るべからず」

②…することができない。「許すべからざる行為」

べかり【可かり】

〔助動〕

(ベクアリの約)

⇒べし。古今和歌集春「香かを尋ねてぞ知るべかりける」

へが・る【剥がる】

〔自下二〕

はがれる。むける。源氏物語明石「御ぐしの少し―・れたるしも」

べかん‐なり

(助動詞ベカリに伝聞・推定の助動詞ナリが付いたベカルナリの音便形)(→)「べかなり」に同じ。源氏物語若紫「宮へ渡らせ給ふべかんなるを、そのさきに物一こと聞えさせおかむとてなむ」

べかん‐めり

(助動詞ベカリに推量の助動詞メリが付いたベカルメリの音便形)(→)「べかめり」に同じ。源氏物語桐壺「なほ朝政は怠らせ給ひぬべかんめり」

へき【壁】

①かべ。しきり。日葡辞書「ヘキヲヘダテテイタ」。「コンクリート―」

②〔天〕二十八宿の一つ。北方にあるもの。なまめぼし。壁宿。

へき【璧】

中央に孔のある円板状に作った玉ぎょくやガラスの製品。殷代から漢代にかけて祭器・装飾品・副葬品、身分を示す標識とした。新石器時代の環状石斧せきふに起源する。渦雲(蒲璧)・穀粒子(穀璧)などの文様がある。日本にも弥生時代に伝来したものがある。

へき【癖】

心が、ある事にかたよること。また、その嗜好。くせ。「虚言―」

へぎ【折ぎ・剥ぎ】

①へぐこと。

②「へぎいた」の略。

③「へぎおしき」の略。〈日葡辞書〉

④「へぎおり」の略。

べき【羃・冪】

〔数〕(「巾」とも書く)(→)累乗るいじょうに同じ。

べき【可き】

〔助動〕

(ベシの連体形)

⇒べし。「早く対策をたてる―だ」

へき‐あん【僻案】

①かたよった考え。

②自分の考えの謙譲語。

へきあんしょう【僻案抄】‥セウ

和歌の注釈書。1巻。藤原定家が古今・後撰・拾遺3集の難語を注し、本文批評をしたもの。1226年(嘉禄2)成る。古今・後撰両集については父俊成の庭訓口伝によるところが大きい。僻案集。

ペギー【Charles Péguy】

フランスの作家。初め社会主義を奉じ、のちカトリック教に回心。1900年「半月手帖」を創刊。第一次大戦に従軍、戦死。(1873〜1914)

へぎ‐いた【折板・剥板】

杉または桧の材を薄く剥いだ板。へぎ。

へき‐うん【碧雲】

青みがかった雲。あおくも。

へき‐えき【辟易】

(「辟」は避ける、「易」は変える意)

①驚き怖れて立ち退くこと。

②勢いに押されてしりごみすること。たじろぐこと。太平記14「その勢ひに―して河よりむかひへ引退き」。「すごい剣幕に―する」

③閉口すること。東海道中膝栗毛5「裸にされてはたまらぬと大きに―し」。「くどい説教に―する」

へき‐えん【僻遠】‥ヱン

中心地からかたよって遠いこと。また、その所。「―の地」

へぎ‐おしき【折折敷・剥折敷】‥ヲ‥

へぎいたで作った折敷。へぎ。

へぎ‐おり【折ぎ折・剥ぎ折】‥ヲリ

へぎいたで作った折箱。へぎ。「―にすしを詰める」

へき‐が【壁画】‥グワ

①装飾などの目的で建築物の壁面や天井に描いた絵画。

②壁にかけた絵画。

⇒へきが‐こふん【壁画古墳】

へき‐かい【碧海】

あおうみ。あおうなばら。

へき‐かい【劈開】

①さきひらくこと。ひびが入って割れること。

②結晶体が結晶構造の弱い部分で一定の面に沿って割れること。また、割れやすい性質。

へきが‐こふん【壁画古墳】‥グワ‥

装飾古墳のうち、特に図像的な彩色画のあるものをいう。日本には奈良県の高松塚古墳・キトラ古墳、福岡県の王塚古墳・竹原古墳などがある。

⇒へき‐が【壁画】

へき‐かん【壁間】

柱と柱との間の、壁の部分。また、壁の表面。

へき‐がん【碧眼】

あおい色の目。欧米人の目。転じて、欧米人。「紅毛―」

へき‐がん【壁龕】

(→)ニッチ1に同じ。

べき‐かんむり【冖冠】

(ベキは冖の字音)(→)「わかんむり」に同じ。

へきがんろく【碧巌録】

仏書。宋の圜悟克勤えんごこくごんが、雪竇重顕せっちょうじゅうけんの選んだ百則の頌古じゅこに垂示・評唱・著語じゃくごを加えたもの。10巻。臨済宗で重視される。詳しくは「仏果圜悟禅師碧巌録」。碧巌集。

べき‐きゅうすう【羃級数】‥キフ‥

無限数列{an}、変数xに対し、

a0+a1x+a2x2+…+anxn+…

の形の級数。

へき‐きょ【碧虚】

あおぞら。青天。

へき‐きょう【僻郷】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

へき‐きょう【僻境】‥キヤウ

都会から遠く離れた土地。辺土。僻地。

へき‐ぎょく【碧玉】

①みどりいろの玉。菅家文草5「―の装ひせる箏の」

②(jasper)不純物を含む石英。緻密・不透明で、酸化鉄を含むものは赤褐色、水酸化鉄を含むものは黄褐色。微細な緑色系雲母類を含むものは緑色。縞模様があるものを縞碧玉という。主にウラル・エジプト・ドイツなどに産出する。佐渡の赤玉、出雲の玉造石たまつくりいしなどはこれに属する。玉造石は古くより曲玉まがたま・管玉くだたまなどに作り、また印材・指輪・簪かんざし・笄こうがいなどの装飾品に使用。

へき‐くう【碧空】

あおぞら。碧天。

へき‐ぐう【僻隅】

かたいなか。かたすみ。すみ。

へき‐けん【僻見】

かたよった見解。かたよって中正を得ない意見。偏見。

へき‐げん【僻言】

ひがんだことば。道理にはずれた言説。

へき‐こ【壁虎】

(→)ヤモリの異称。

へき‐ご【碧梧】

あおぎり。

べき‐こん【羃根】

〔数〕(→)累乗根るいじょうこんに同じ。

へき‐ざい【僻在】

①かたよって存在すること。偏在。

②僻遠の地にいること。いなかずまい。

ヘキサクロロ‐はっきん‐さん【ヘキサクロロ白金酸】‥ハク‥

ヘキサクロロ白金(Ⅳ)酸。化学式H2[PtCl6] 白金を王水に溶かした溶液から得られる。六水和物は潮解性の赤褐色柱状の結晶。水によく溶ける。そのアンモニウム塩を焼くと黒色海綿状の白金、すなわち白金海綿に分解する。旧称、塩化白金酸。

ヘキサシアノ‐てつさん‐カリウム【ヘキサシアノ鉄酸カリウム】

①ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム。化学式K4[Fe(CN)6] 三水和物は黄色の結晶。水に溶けやすく、溶液は苦味があり、無毒。紺青の製造、鉄(Ⅲ)イオンなどの検出に用いる。旧称、フェロシアン化カリウム。黄色血鹵けつろ塩。黄血塩。

②ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム。化学式K3[Fe(CN)6] 暗赤色の結晶。有毒。水に溶解して黄色を呈する。ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムの水溶液に塩素を通したり、電解したりして酸化すると生じる。青写真紙の感光剤、インジゴ染色の際の酸化剤、鉄(Ⅱ)イオンなどの検出に使用。旧称、フェリシアン化カリウム。赤色血鹵塩。赤血塩。

ヘキサデカン【hexadecane】

〔化〕(→)セタンに同じ。

ヘキサン【hexane】

分子式C6H14 パラフィン炭化水素の一つ。五つの異性体がある。ガソリンや石油エーテルの中に含まれる。無色の液体。

へき‐ざん【碧山】

樹木があおあおと茂った山。

へき‐じ【僻事】

道理にはずれた事柄。よこしまな事。ひがごと。

べき‐しすう【羃指数】

〔数〕基本的には、累乗るいじょうをつくる時に掛け合わせた個数を示す数。もとの数の右肩に小さく記す(例えば、23は2を3個掛け合わせることを示し、3が羃指数)。一般に、実数tに対する累乗atのt。指数。

へき‐じゃ【僻邪】

心がねじけて、よこしまなこと。

べき‐しゅうごう【羃集合】‥シフガフ

ある集合のすべての部分集合の集合。

へき‐しょ【僻処】

へんぴなところ。僻地。

へき‐しょ【壁書】

⇒かべがき。太平記14「―を決断所に押されたり」

へき‐しょう【碧霄】‥セウ

あおぞら。碧空。

へき‐しょう【壁牆】‥シヤウ

かべとかき。牆壁。

へき‐じょう【壁上】‥ジヤウ

かべのうえ。かべの面。

へき‐しょく【碧色】

深みのあるあおいろ。青緑色。

ヘキシルレゾルシン【hexylresorcin】

白色の針状結晶。回虫・十二指腸虫・蟯虫ぎょうちゅうの駆除剤。ヘキシルレゾルシノール。

へき・す【僻す】

〔自サ変〕

①かたよる。

②ひがむ。

へき‐すい【碧水】

あお色に深く澄んだ水。

べき‐すい【汨水】

汨羅江べきらこうの別称。

へき‐すう【僻陬】

(「陬」は隅すみの意)へんぴな土地。僻地。

へき‐せつ【僻説】

正当でない説。かたよった説。道理にあわない説。

へき‐せん【壁泉】

噴水の一種。建築物の壁面につけた彫刻などの口から水を噴き出すように仕掛けたもの。

ヘキソーゲン【hexogen】

第二次大戦中に開発された強力な爆薬。TNTと混合して炸薬として用い、また起爆薬にも使用する。プラスチック爆弾の主成分。化学式(NO2)3N3C3H6 シクロナイト。RDX

ヘキソース【hexose】

炭素原子6個をもつ単糖の総称。分子式は一般にC6H12O6 動植物界に広く分布し、遊離の状態のほか、二糖・多糖・配糖体の構成成分として産する。葡萄糖・果糖の類。六炭糖。

へき‐そん【僻村】

①かたいなかの村。寒村。

②自分の住む村の謙譲語。

へき‐たい【碧苔】

みどり色のこけ。あおごけ。

へき‐たん【碧潭】

あおあおとした深い淵ふち。

へき‐ち【僻地】

①都会から遠い、へんぴな土地。かたいなか。僻陬へきすう。「―の学校」

②自分の住む土地の謙譲語。

⇒へきち‐きょういく【僻地教育】

へきち‐きょういく【僻地教育】‥ケウ‥

山間部や離島など、交通・通信の不便な地域における学校教育。

⇒へき‐ち【僻地】

へきちゅう‐しょ【壁中書】

「壁かべの中の書ふみ」に同じ。→かべ(成句)

へきてい‐かん【碧蹄館】‥クワン

朝鮮の碧蹄(ソウルの北方)にあった客舎。明使が漢城(ソウル)に入る1日前に、必ず1泊して長夜の宴を行なった。1593年(文禄2)小早川隆景・宇喜多秀家などが明将李如松を破った所。

へき‐てん【碧天】

あおぞら。碧空。

へき‐でん【霹電】

いなびかり。いなずま。

へき‐ど【僻土】

都会から遠く離れた土地。僻地。

へき‐とう【劈頭】

(「劈」は裂ける意)まっさき。事の一番はじめ。「会の―から荒れる」「開巻―」

へきなん【碧南】

愛知県中部、矢作やはぎ川の河口の衣ヶ浦ころもがうら湾に面する市。三州瓦・鋳物が特産。衣浦きぬうら湾の臨海工業地域には自動車・鉄鋼などの工業が立地。人口7万1千。

べき‐ほう【羃法】‥ハフ

〔数〕(→)累乗るいじょうに同じ。

へき‐めん【壁面】

壁の表面。

⇒へきめん‐せん【壁面線】

⇒へきめん‐こうたい【壁面後退】

へきめん‐こうたい【壁面後退】

建物を、敷地や道路の境界線から外壁を後退させて建築すること。セットバック。→斜線制限

⇒へき‐めん【壁面】

へきめん‐せん【壁面線】

市街地で、家並をそろえ、環境を整備するために指定される線。建築物の壁または柱は、この線を超えることができない。

⇒へき‐めん【壁面】

へぎ‐もち【折餅・分餅】

(→)欠餅かきもち2に同じ。

へぎ‐やき【折ぎ焼】

鴨かもの切り身を杉の折板へぎいたに並べて焼くこと。杉の香を移して賞味する。杉板焼。

へき‐ゆう【僻邑】‥イフ

①都会から遠く離れた村。かたいなか。

②自分の郷里の謙譲語。

へき‐ら【碧羅】

みどり色のうすもの。

⇒へきら‐の‐てん【碧羅の天】

へき‐ら【碧蘿】

みどり色のかずら。

へき‐らく【碧落】

①あおぞら。碧空。

②(世界の)はて。遠い所。誹風柳多留14「吉原に居るに―までさがし」。「―黄泉」

べきら‐こう【汨羅江】‥カウ

(Miluo Jiang)中国湖南省の北東部の川。湘江に注ぐ。楚の屈原の投身によって名高い。汨水。

へきら‐の‐てん【碧羅の天】

晴れわたった空。好天。和漢朗詠集「遊糸繚乱たり―」

⇒へき‐ら【碧羅】

へき‐らん【碧瀾】

あおい波。

へ‐きり【部切り】

間をしきること。また、そのしきりの板。間仕切り。へりきり。日葡辞書「ヘキリヲスル」。浄瑠璃、博多小女郎波枕「間あいの―を小楯にて」

へき‐りつ【壁立】

絶壁などがけわしく壁のように立っていること。

へき‐りゅう【日置流】‥リウ

弓術の一派。室町中期、大和(一説に伊賀)の日置弾正正次が始めたと伝える。

へき‐るい【壁塁】

城壁ととりで。

へき‐るり【碧瑠璃】

①碧色の瑠璃。

②あおあおと澄んだ水や空のたとえ。

へき‐れき【霹靂】

①急激な雷鳴。「青天の―」

②はげしい音響の形容。

へき‐ろう【僻陋】

土地柄が田舎びて、風俗などがかたよっていやしいこと。

へき‐ろん【僻論】

かたよっていて道理にあわない議論。

ベギン【Menachem Begin】

イスラエルの政治家。1977〜83年首相。79年エジプトと平和条約調印。ノーベル平和賞。(1913〜1992)

ベギン

提供:ullstein bild/APL

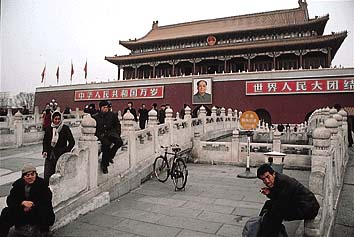

ペキン【北京】

(Beijing; Peking)中華人民共和国の首都。河北省中央部に位置し、中央政府直轄市。遼・金・元・明・清の古都で、明代に至り北京と称し、1928年南京ナンキンに国民政府が成立して北平ペーピンと改称、49年北京の称に復す。政治・文化・教育・経済・交通の大中心地。面積1万7000平方キロメートル。人口1151万(2000)。→中華人民共和国(図)。

天安門広場(北京)

撮影:田沼武能

ペキン【北京】

(Beijing; Peking)中華人民共和国の首都。河北省中央部に位置し、中央政府直轄市。遼・金・元・明・清の古都で、明代に至り北京と称し、1928年南京ナンキンに国民政府が成立して北平ペーピンと改称、49年北京の称に復す。政治・文化・教育・経済・交通の大中心地。面積1万7000平方キロメートル。人口1151万(2000)。→中華人民共和国(図)。

天安門広場(北京)

撮影:田沼武能

故宮博物院

撮影:小松義夫

故宮博物院

撮影:小松義夫

⇒ペキン‐かんわ【北京官話】

⇒ペキン‐げんじん【北京原人】

⇒ペキン‐ご【北京語】

⇒ペキン‐じょうやく【北京条約】

⇒ペキン‐だいがく【北京大学】

⇒ペキン‐ダック【北京ダック】

⇒ペキン‐なべ【北京鍋】

⇒ペキン‐りょうり【北京料理】

ペキン‐かんわ【北京官話】‥クワン‥

北京および中国北部諸省で使われた公用標準語の旧称。→官話。

⇒ペキン【北京】

ペキン‐げんじん【北京原人】

シナントロプス‐ペキネンシス。北京の南西、周口店で発見された化石人類。約70万〜20万年前に生存、現生人類に比べて眉上弓の発達が著しく、下顎も歯牙も原始的。現在ではピテカントロプス‐エレクトゥス

⇒ペキン‐かんわ【北京官話】

⇒ペキン‐げんじん【北京原人】

⇒ペキン‐ご【北京語】

⇒ペキン‐じょうやく【北京条約】

⇒ペキン‐だいがく【北京大学】

⇒ペキン‐ダック【北京ダック】

⇒ペキン‐なべ【北京鍋】

⇒ペキン‐りょうり【北京料理】

ペキン‐かんわ【北京官話】‥クワン‥

北京および中国北部諸省で使われた公用標準語の旧称。→官話。

⇒ペキン【北京】

ペキン‐げんじん【北京原人】

シナントロプス‐ペキネンシス。北京の南西、周口店で発見された化石人類。約70万〜20万年前に生存、現生人類に比べて眉上弓の発達が著しく、下顎も歯牙も原始的。現在ではピテカントロプス‐エレクトゥス広辞苑に「兵を挙・げる」で始まるの検索結果 1-1。