複数辞典一括検索+![]()

![]()

うち‐うら【内裏】🔗⭐🔉

うち‐うら【内裏】

①うちうち。内証。

②着物の裏につける布。

だい‐り【内裏】🔗⭐🔉

だい‐り【内裏】

①天皇の住居としての御殿。御所。皇居。禁裏。禁中。禁闕。大内。紫庭。続日本紀神亀元年11月25日「―に召して御酒并あわせて禄を賜ふ」。

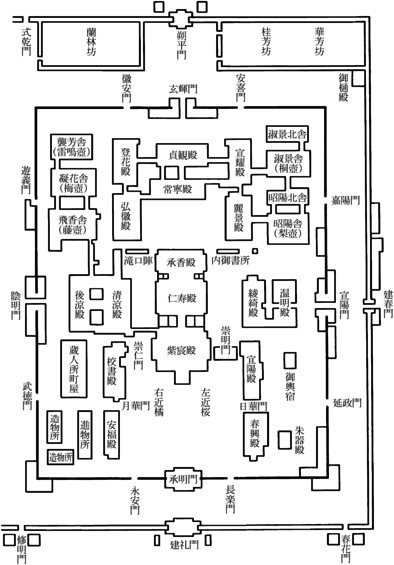

内裏

朔平門

徽安門

玄輝門

安喜門

遊義門・遊宜門

襲芳舎

凝花舎・凝華舎

飛香舎

登花殿・登華殿

弘徽殿

貞観殿

常寧殿

宣耀殿

麗景殿

淑景舎

昭陽舎

長楽門

承香殿

仁寿殿

嘉陽門

延政門

後涼殿

清涼殿

綾綺殿

温明殿

宣陽門

建礼門

紫宸殿

校書殿

右近の橘

左近の桜

宜陽殿

日華門

月華門

春興殿

安福殿

進物所

作物所・造物所

武徳門

永安門

修明門

春華門・春花門

②内裏雛だいりびなの略。

⇒だいり‐おおばん【内裏大番】

⇒だいり‐さま【内裏様】

⇒だいり‐じょうろう【内裏上臈】

⇒だいり‐じょろう【内裏女郎】

⇒だいり‐はごいた【内裏羽子板】

⇒だいり‐びな【内裏雛】

⇒だいり‐ぶしん【内裏普請】

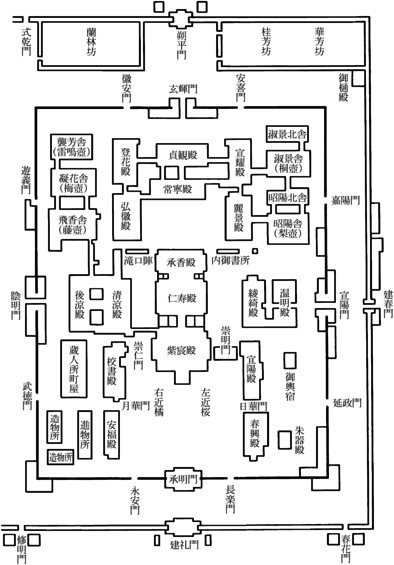

朔平門

徽安門

玄輝門

安喜門

遊義門・遊宜門

襲芳舎

凝花舎・凝華舎

飛香舎

登花殿・登華殿

弘徽殿

貞観殿

常寧殿

宣耀殿

麗景殿

淑景舎

昭陽舎

長楽門

承香殿

仁寿殿

嘉陽門

延政門

後涼殿

清涼殿

綾綺殿

温明殿

宣陽門

建礼門

紫宸殿

校書殿

右近の橘

左近の桜

宜陽殿

日華門

月華門

春興殿

安福殿

進物所

作物所・造物所

武徳門

永安門

修明門

春華門・春花門

②内裏雛だいりびなの略。

⇒だいり‐おおばん【内裏大番】

⇒だいり‐さま【内裏様】

⇒だいり‐じょうろう【内裏上臈】

⇒だいり‐じょろう【内裏女郎】

⇒だいり‐はごいた【内裏羽子板】

⇒だいり‐びな【内裏雛】

⇒だいり‐ぶしん【内裏普請】

朔平門

徽安門

玄輝門

安喜門

遊義門・遊宜門

襲芳舎

凝花舎・凝華舎

飛香舎

登花殿・登華殿

弘徽殿

貞観殿

常寧殿

宣耀殿

麗景殿

淑景舎

昭陽舎

長楽門

承香殿

仁寿殿

嘉陽門

延政門

後涼殿

清涼殿

綾綺殿

温明殿

宣陽門

建礼門

紫宸殿

校書殿

右近の橘

左近の桜

宜陽殿

日華門

月華門

春興殿

安福殿

進物所

作物所・造物所

武徳門

永安門

修明門

春華門・春花門

②内裏雛だいりびなの略。

⇒だいり‐おおばん【内裏大番】

⇒だいり‐さま【内裏様】

⇒だいり‐じょうろう【内裏上臈】

⇒だいり‐じょろう【内裏女郎】

⇒だいり‐はごいた【内裏羽子板】

⇒だいり‐びな【内裏雛】

⇒だいり‐ぶしん【内裏普請】

朔平門

徽安門

玄輝門

安喜門

遊義門・遊宜門

襲芳舎

凝花舎・凝華舎

飛香舎

登花殿・登華殿

弘徽殿

貞観殿

常寧殿

宣耀殿

麗景殿

淑景舎

昭陽舎

長楽門

承香殿

仁寿殿

嘉陽門

延政門

後涼殿

清涼殿

綾綺殿

温明殿

宣陽門

建礼門

紫宸殿

校書殿

右近の橘

左近の桜

宜陽殿

日華門

月華門

春興殿

安福殿

進物所

作物所・造物所

武徳門

永安門

修明門

春華門・春花門

②内裏雛だいりびなの略。

⇒だいり‐おおばん【内裏大番】

⇒だいり‐さま【内裏様】

⇒だいり‐じょうろう【内裏上臈】

⇒だいり‐じょろう【内裏女郎】

⇒だいり‐はごいた【内裏羽子板】

⇒だいり‐びな【内裏雛】

⇒だいり‐ぶしん【内裏普請】

だいり‐おおばん【内裏大番】‥オホ‥🔗⭐🔉

だいり‐おおばん【内裏大番】‥オホ‥

江戸時代、京都二条城に在番して内裏を警固する任にあたった武士。

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐さま【内裏様】🔗⭐🔉

だいり‐さま【内裏様】

①内裏、特に天子の尊称。好色一代男5「この舟遊び京の山にはまさりしを、―にも見せたし」

②内裏雛だいりびなを丁寧にいう語。「木目込きめこみの―」

⇒だい‐り【内裏】

だいりしき【内裏式】🔗⭐🔉

だいりしき【内裏式】

有職書。宮中の主な年中行事の設営・調度・奉仕者・次第等を定めたもの。3巻。821年(弘仁12)藤原冬嗣ら撰進、833年(天長10)清原夏野ら改修。

だいり‐じょうろう【内裏上臈】‥ジヤウラフ🔗⭐🔉

だいり‐じょうろう【内裏上臈】‥ジヤウラフ

宮中に仕える上級の女官。狂言、茫々頭「何か―と見えまして」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐じょろう【内裏女郎】‥ヂヨラウ🔗⭐🔉

だいり‐じょろう【内裏女郎】‥ヂヨラウ

(→)内裏上臈じょうろうに同じ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―に場うてせぬいづれそれ者と見えにけり」

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐はごいた【内裏羽子板】🔗⭐🔉

だいり‐はごいた【内裏羽子板】

近世、京都で作られた美しい羽子板。地方製のものに対していう。

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐びな【内裏雛】🔗⭐🔉

だいり‐びな【内裏雛】

雛人形の一種。天皇・皇后の姿をかたどって作った男女一対の人形。3月の雛の節句に飾る。大内雛おおうちびな。だいりさま。おだいさま。〈[季]春〉

⇒だい‐り【内裏】

だいり‐ぶしん【内裏普請】🔗⭐🔉

だいり‐ぶしん【内裏普請】

(内裏の普請に従う職人はてきぱき働かないことから)ぐずぐずすること。浄瑠璃、当麻中将姫「―といふ世話を思ひ、わざとぐにやぐにやしてゐたり」

⇒だい‐り【内裏】

広辞苑に「内裏」で始まるの検索結果 1-10。