複数辞典一括検索+![]()

![]()

とっかえ‐ひっかえ【取っ換え引っ換え】‥カヘ‥カヘ🔗⭐🔉

とっかえ‐ひっかえ【取っ換え引っ換え】‥カヘ‥カヘ

(トリカエヒキカエの音便)あれこれと、いろいろにかえてみること。「試着室で―着てみる」

とっかえ‐べい【取っ替えべい】‥カヘ‥🔗⭐🔉

とっかえ‐べい【取っ替えべい】‥カヘ‥

(「取っ替えべい取っ替えべい」と呼んで売って歩いたから)古鉄ふるかね類と引きかえに飴を売り歩いた行商人。

とっ‐かかり【取っ掛り】🔗⭐🔉

とっ‐かかり【取っ掛り】

(トリカカリの音便)手がかり。手始め。とりつき。

とっかけ‐とっかけ【取っ掛け取っ掛け】🔗⭐🔉

とっかけ‐とっかけ【取っ掛け取っ掛け】

(トリカケトリカケの音便)次々と続けて。とっかけひっかけ。狂言、素襖落「余り大盃で―下されたらば」

とっくみ‐あい【取っ組み合い】‥アヒ🔗⭐🔉

とっくみ‐あい【取っ組み合い】‥アヒ

とっくみあうこと。くみうちをすること。格闘。「―の喧嘩」

とっくみ‐あ・う【取っ組み合う】‥アフ🔗⭐🔉

とっくみ‐あ・う【取っ組み合う】‥アフ

〔自五〕

互いに取り組む。くみうちをする。格闘する。

とっち・める【取っちめる】🔗⭐🔉

とっち・める【取っちめる】

〔他下一〕

(トッテシ(締)メルの約)

①十分に身につける。奴俳諧「学問を身に―・めてする頃に」

②厳重に叱りつける。また、やりこめる。「生意気だから―・めてやろう」

○何方もどっちどっちもどっち

双方とも大した違いはなく、どちらも良くない。

⇒どっ‐ち【何方】

とっ‐つかま・える【取っ捕まえる】‥ツカマヘル🔗⭐🔉

とっ‐つかま・える【取っ捕まえる】‥ツカマヘル

〔他下一〕

「つかまえる」を俗っぽく強めていう語。「必ず―・えてやる」

とっ‐つかま・る【取っ捕まる】🔗⭐🔉

とっ‐つかま・る【取っ捕まる】

〔自五〕

「つかまる」を俗っぽく強めていう語。「すりが―・る」

とっ‐つき【取っ付き】🔗⭐🔉

とっ‐つき【取っ付き】

(トリツキの転)

①取り付くこと。また、最初に接した印象。「―の悪い人」

②一番手前の位置。「―の部屋」

③物事の初め。「―からしくじる」

とっつき‐にく・い【取っ付き難い】🔗⭐🔉

とっつき‐にく・い【取っ付き難い】

〔形〕

威厳があったり無愛想であったりして、親しく近づきかねる。

とっ‐つ・く【取っ付く】🔗⭐🔉

とっ‐つ・く【取っ付く】

〔自五〕

トリツクの音便。

とっ‐て【取っ手・把手】🔗⭐🔉

とっ‐て【取っ手・把手】

手に持つためにとりつけた、器物の突き出た部分。つまみ。え。とりて。「ドアの―」

とって‐おき【取って置き】🔗⭐🔉

とって‐おき【取って置き】

①後日の用意にと大切にしまっておくこと。また、そのもの。「―のウィスキー」

②晴着。一張羅いっちょうら。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「五十余りの女房の―をば濡らさじと」

とって‐かえ・す【取って返す】‥カヘス🔗⭐🔉

とって‐かえ・す【取って返す】‥カヘス

〔自五〕

目的地に至ってすぐ、あるいは途中から急いで引き返す。「忘れ物に気づいて―・す」

とって‐かわ・る【取って代わる】‥カハル🔗⭐🔉

とって‐かわ・る【取って代わる】‥カハル

〔自五〕

ある位置を占めていたものにかわって、その位置を占める。「社長に―・る」「パソコンが紙と鉛筆に―・った」

とって‐つけた‐よう【取って付けた様】‥ヤウ🔗⭐🔉

とって‐つけた‐よう【取って付けた様】‥ヤウ

無理にあとから付け加えたように、わざとらしく不自然なさま。「―なお世辞」

とって・でる【取って出る】🔗⭐🔉

とって・でる【取って出る】

〔自下一〕

「出る」を強めていう語。狂言、靱猿「猿が―・でましたもので御座らう」

とって‐の・く【取って退く】🔗⭐🔉

とって‐の・く【取って退く】

〔自四〕

「退く」を強めていう語。天草本伊曾保物語「―・いてこの恨みを思ひ知らせうずるものを」

とっても‐つかぬ【取っても付かぬ】🔗⭐🔉

とっても‐つかぬ【取っても付かぬ】

そっけないさま。受けつけようともしないさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―挨拶に、重ねて返す詞なく」

とっとき【取っとき】🔗⭐🔉

とっとき【取っとき】

(→)「とっておき」に同じ。

とっ‐ぱず・す【取っ外す】‥パヅス🔗⭐🔉

とっ‐ぱず・す【取っ外す】‥パヅス

〔他五〕

(トリハズスの音便)

①くっついているもの、掛かっているものを離れさせる。「はしごを―・す」

②やりそこなう。誹風柳多留拾遺9「―・し楽屋の石を踏みつぶし」

とっ‐ぱら・う【取っ払う】‥パラフ🔗⭐🔉

とっ‐ぱら・う【取っ払う】‥パラフ

〔他五〕

トリハラウの音便。「垣根を―・う」

とら・せる【取らせる】🔗⭐🔉

とら・せる【取らせる】

〔他下一〕[文]とら・す(下二)

(スは使役の意)

①与える。やる。狂言、二千石じせんせき「これは重代なれどもそちに―・するぞ」

②(「…て―・す」の形で)…してやる。狂言、素襖落「身どもが祝うて―・せうほどに」

とられん‐ぼう【取られん坊】‥バウ🔗⭐🔉

とられん‐ぼう【取られん坊】‥バウ

遊里で、遊女にだまされて金品を取られる客。

とり【取り】🔗⭐🔉

とり【取り】

[一]〔名〕

①とること。「かじ―」「音頭―」など、多く複合して用いる。古事記中「宇治の渡りにさを―に早けむ人し」

②江戸時代、田畑屋敷に対する貢租を収納すること。収穫高に対する率で、免めんと実質的には同義。

③㋐寄席よせで、最後に出演する者。真打しんうち。「―をとる」「―席」

㋑最後に上映または演ずる呼び物の映画や番組。また、演ずる人。

[二]〔接頭〕

語勢を強めるのに用いる語。「―つくろう」「―乱す」

とり‐あ・う【取り合う】‥アフ🔗⭐🔉

とり‐あ・う【取り合う】‥アフ

〔自他五〕

①互いに取る。先を争って取る。宇治拾遺物語6「倉どもみな明けてかく宝どもみな人の―・ひたる」。「手を―・う」

②争う。いさかう。今昔物語集25「鬼にも神にも―・はむなどこそ思ふべけれ」

③かかりあう。相手にする。義経記3「詮ずるところ、―・ひて詮なしとて」。「馬鹿にして―・わない」

④釣り合う。狂言、子盗人「これはこちらの道具とは―・はぬ品じやが」

とり‐あ・う【取り敢ふ】‥アフ🔗⭐🔉

とり‐あ・う【取り敢ふ】‥アフ

〔自他下二〕

①間にあう。間にあわせる。ととのえる。源氏物語少女「青摺の紙、よく―・へて」

②たまたまそこにある。ありあわせる。いあわせる。蜻蛉日記中「御供の人は―・へけるにしたがひて、京のうちの御歩きよりもいと少なかりつる」

③取ることができる。取る間がある。多くは打消の語を伴い、あわただしい、余裕がない、などの意に用いる。伊勢物語「蓑も笠も―・へで」

とり‐あえ‐ず【取り敢えず】‥アヘズ🔗⭐🔉

とり‐あえ‐ず【取り敢えず】‥アヘズ

〔副〕

(「取りも敢えず」とも。事態に十分対応できないので、の意)

①たちまちに。たちどころに。源氏物語須磨「高潮といふものなん、―人そこなはるる」

②さしあたって。まず。一応。「―返事をしておく」

とり‐あつか・う【取り扱う】‥アツカフ🔗⭐🔉

とり‐あつか・う【取り扱う】‥アツカフ

〔他五〕

①物事を処理する。扱う。とりはからう。とりさばく。「事務を―・う」

②物を手で持って動かしたり使ったりする。「機械を―・う」

③世話をする。面倒をみる。栄華物語楚王夢「とまれかうまれ大宮こそは―・ひきこえ給ふべけれど」

とり‐あやま・つ【取り過つ】🔗⭐🔉

とり‐あやま・つ【取り過つ】

〔自他四〕

①しそこなう。まちがえる。源氏物語夕顔「忍びてと宣へれど、―・ちて、少将も見つけて」

②罪を犯す。源氏物語若菜下「帝の御女めをも―・ちて」

とり‐あやま・る【取り過る・取り誤る】🔗⭐🔉

とり‐あやま・る【取り過る・取り誤る】

〔自他五〕

取りちがえる。思いちがえる。源氏物語梅枝「―・りつつ見む人のわが心にかなはず」

とり‐あわ・せる【取り合わせる】‥アハセル🔗⭐🔉

とり‐あわ・せる【取り合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]とりあは・す(下二)

①取り集める。寄せ集める。宇津保物語俊蔭「琴―・せて十二」

②ほどよく配合する。組み合わせる。日葡辞書「ヲット(夫)ニヲンナヲトリアワスル」。「色どりをうまく―・せる」

とり‐いそぎ【取り急ぎ】🔗⭐🔉

とり‐いそぎ【取り急ぎ】

(主に手紙で)諸々の儀礼・説明を省略し用件だけを伝える意。「―御案内申し上げます」

とり‐いそ・ぐ【取り急ぐ】🔗⭐🔉

とり‐いそ・ぐ【取り急ぐ】

〔自五〕

物事を急いでする。とりあえず事を行う。好色一代男5「ほどなく祝義を―・ぎ」

とり‐おこ・す【取り興す】🔗⭐🔉

とり‐おこ・す【取り興す】

〔他四〕

再興する。再開する。日葡辞書「スタレタカタギヲトリヲコス」「ユミヤヲトリヲコス」

とり‐おろ・す【取り下ろす】🔗⭐🔉

とり‐おろ・す【取り下ろす】

〔他五〕

①手に取って下に置く。

②貴人の前から、物をひきさげる。枕草子23「御硯―・して…と責めさせ給ふに」

③頭髪を垂らす。さげる。蜻蛉日記中「わがかしらを―・して額を分く」

とり‐かか・る【取り掛かる】🔗⭐🔉

とり‐かか・る【取り掛かる】

〔自五〕

①しはじめる。着手する。日葡辞書「ガクモンニトリカカル」。「仕事に―・る」

②気にかかる。かかずらう。源氏物語蜻蛉「思ひあまりては、また宮の上に―・りて恋しうもつらくも」

③すがる。よりかかる。大鏡師尹「人々のうへのきぬの片袂落ちぬばかり―・らせたまふに」

④うってかかる。今昔物語集25「笛を吹きながら見返りたる気色、―・るべくもおぼえざりければ」

とり‐か・く【取り掛く】🔗⭐🔉

とり‐か・く【取り掛く】

〔他下二〕

①取って掛ける。取ってつける。古事記下「鶉鳥ひれ―・けて」

②代物(代金)として与える。土佐日記「楫取の昨日釣りたりし鯛に、銭なければ、米よねを―・けて」

③攻めよせる。攻めはじめる。天草本伊曾保物語「もし鷲などのやうなわやく人我らに―・け、一大事に及ばせうずる時」

とり‐かく・す【取り隠す】🔗⭐🔉

とり‐かく・す【取り隠す】

〔他四〕

取って隠す。かくす。

とり‐かこ・む【取り囲む】🔗⭐🔉

とり‐かこ・む【取り囲む】

〔他五〕

まわりをかこむ。「恩師を―・む」

とり‐かた・める【取り固める】🔗⭐🔉

とり‐かた・める【取り固める】

〔他下一〕[文]とりかた・む(下二)

しっかり守る。かためる。「警固陣で―・める」

とり‐かわ・す【取り交わす】‥カハス🔗⭐🔉

とり‐かわ・す【取り交わす】‥カハス

〔他五〕

互いにやりとりする。「覚書を―・す」「杯を―・す」

とり‐き・める【取り決める・取り極める】🔗⭐🔉

とり‐き・める【取り決める・取り極める】

〔他下一〕[文]とりき・む(下二)

相談して決定する。約束する。契約する。「日時を―・める」

とり‐ぐ・す【取り具す】🔗⭐🔉

とり‐ぐ・す【取り具す】

〔他サ変〕

とりそろえる。ことごとくそろえる。源氏物語帚木「さまざまのよき限りを―・し」

とり‐こ・す【取り越す】🔗⭐🔉

とり‐こ・す【取り越す】

〔他五〕

①一定の期日よりも早めて行う。繰り上げる。世間胸算用5「十日の帳とぢを二日に―・し」

②先の事を今あれこれ考える。

とり‐こ・む【取り込む】🔗⭐🔉

とり‐こ・む【取り込む】

[一]〔他五〕

①取って内へ入れる。源氏物語帚木「をかしき古事をも、はじめより―・みつつ」。「洗濯物を―・む」

②取って自分のものとする。大鏡道長「いかでかさる有識をば、ものげなきわか人にては―・められしよ」

③手のうちにまるめこむ。籠絡する。好色一代男4「『ちと御立寄』と―・む事もあり」

[二]〔自五〕

用事が一時に集まって多忙である。また、出来事などでごたごたしている。好色一代男7「手前―・み早々申し残し候」。「決算で―・んでいる」

[三]〔他下二〕

(「取り籠む」と書く)

①内にとめておく。おしこめる。宇津保物語国譲下「おとどをあるやむごとなき所に―・めらるべしとや」

②物の怪などが、とりついて離さない。大鏡時平「こはき物の気に―・められ給へる人に」

③取り囲む。平家物語9「大勢のなかに―・めて、責め給へば」

④手のうちにまるめこむ。籠絡する。落窪物語1「おとども北の方に―・められて、よもし給はじ」

とり‐ころ・す【取り殺す】🔗⭐🔉

とり‐ころ・す【取り殺す】

〔他五〕

亡霊・生霊などが、とりついて殺す。たたって殺す。宇津保物語蔵開上「多くの人―・しつる庫なり」

とり‐こわ・す【取り壊す・取り毀す】‥コハス🔗⭐🔉

とり‐こわ・す【取り壊す・取り毀す】‥コハス

〔他五〕

(建物などを)こわす。とりくずす。

とり‐ざかな【取り肴】🔗⭐🔉

とり‐ざかな【取り肴】

①各自が分けて取るように折敷おしきなどに盛って出す酒の肴。好色一代男5「折へぎに切熨斗の―を持ちて」

②本膳料理で、三の膳の次に酒と共に出す肴。珍品などをとりまぜて折敷に盛る。最後の料理なので、その後は茶菓になる。

○鳥交るとりさかる

鳥が求愛行動をし交尾する。鳥つがう。〈[季]春〉

⇒とり【鳥・禽】

とり‐さ・げる【取り下げる】🔗⭐🔉

とり‐さ・げる【取り下げる】

〔他下一〕[文]とりさ・ぐ(下二)

①一度差し出したもの、または預けたものをとりもどす。

②いったん提起した訴え・申請・考えなどをとり消す。「訴訟を―・げる」

とり‐さば・く【取り捌く】🔗⭐🔉

とり‐さば・く【取り捌く】

〔他五〕

わずらわしい物事を適切に処理する。

とり‐さばく・る【取り捌くる】🔗⭐🔉

とり‐さばく・る【取り捌くる】

〔他四〕

とり扱う。手に取ってあれこれする。平家物語12「唐瓶子菓子なんど―・り、銚子どももて酒すすめむとするところに」

とり‐ざら【取り皿】🔗⭐🔉

とり‐ざら【取り皿】

料理などを各自にとり分ける小さな皿。

とり‐さ・る【取り去る】🔗⭐🔉

とり‐さ・る【取り去る】

〔他五〕

取ってその場からなくす。とりのぞく。とりすてる。「痛みを―・る」

とり‐たが・う【取り違ふ】‥タガフ🔗⭐🔉

とり‐たが・う【取り違ふ】‥タガフ

〔他下二〕

とりちがえる。まちがえる。枕草子84「人のもとにさるもの包みておくるやうやはある。―・へたるか」

とり‐ちが・える【取り違える】‥チガヘル🔗⭐🔉

とり‐ちが・える【取り違える】‥チガヘル

〔他下一〕[文]とりちが・ふ(下二)

①まちがって取る。誤って他の物を手に取る。「靴を―・える」

②誤解する。「自由と放縦とを―・える」

とり‐ちらか・す【取り散らかす】🔗⭐🔉

とり‐ちらか・す【取り散らかす】

〔他五〕

(→)「とりちらす」に同じ。

とり‐ちら・す【取り散らす】🔗⭐🔉

とり‐ちら・す【取り散らす】

〔他五〕

そこここに乱しちらす。ちらかしておく。

とり‐つく・る【取り作る】🔗⭐🔉

とり‐つく・る【取り作る】

〔他四〕

①耕作する。祝詞、祈年祭「―・らむ奥つ御年を、八束穂の茂し穂に」

②文書などを、作る。源氏物語行幸「申文を―・りて」

とり‐っこ【取りっこ】🔗⭐🔉

とり‐っこ【取りっこ】

互いに取り合うこと。

とり‐づな【取り綱】🔗⭐🔉

とり‐づな【取り綱】

手に取ってあやつる綱の総称。

とり‐つ・める【取り詰める】🔗⭐🔉

とり‐つ・める【取り詰める】

〔自他下一〕[文]とりつ・む(下二)

①きびしくせめつける。烈しくせまる。愚管抄6「とみにえ―・めざりければ」。日葡辞書「シロ(城)ヲトリツムル」

②思いつめる。のぼせ上る。歌舞伎、お染久松色読販「そのまま―・めて此通りに死んだのさ」

とり‐どり【取り取り】🔗⭐🔉

とり‐どり【取り取り】

①性質・様子などの異なっているさま。あれこれ。それぞれ。いろいろ。さまざま。種々。源氏物語桐壺「いづれの御方も…―にめでたけれど」。「色―」「―の服装」

②取りたて。取って間がないこと。狂言、鴈盗人「―でござるによつて、随分あたらしうござる」

とり‐の・ぶ【取り延ぶ】🔗⭐🔉

とり‐の・ぶ【取り延ぶ】

〔他下二〕

①手に取って長くさしのばす。日葡辞書「ナギナタヲトリノブル」

②物事を長びかせる。また、延期する。

③心をゆるやかにする。安心する。沙石集1「心を―・べて参詣するに」

とり‐ばい【取り灰】‥バヒ🔗⭐🔉

とり‐ばい【取り灰】‥バヒ

かまどから取り出した灰。わらを焼いてとった灰。

とり‐ばかま【取り袴】🔗⭐🔉

とり‐ばかま【取り袴】

袴の股立ももだちを取ること。平家物語2「人も追はぬに―して」

とり‐はから・う【取り計らう】‥ハカラフ🔗⭐🔉

とり‐はから・う【取り計らう】‥ハカラフ

〔他五〕

物事がうまく行くようにとりあつかう。処理する。はからう。梅暦「わたくしに―・へとお頼み故」。「穏便に―・う」

とり‐はこ・ぶ【取り運ぶ】🔗⭐🔉

とり‐はこ・ぶ【取り運ぶ】

〔他五〕

物事を、とどこおりなく進行させる。

とり‐はず・す【取り外す】‥ハヅス🔗⭐🔉

とり‐はず・す【取り外す】‥ハヅス

〔他五〕

①とりつけてあるものをはずす。「網戸を―・す」

②取りそこなう。誤って落とす。今昔物語集2「此の生れたる皇子を―・して、此の河に落し入れつ」

③うっかりして間違える。そそうをする。落窪物語4「―・して落窪といひたらん、何かひがみたらん」

④おならをする。昨日は今日の物語「ある若衆、念者と寝て、―・いてけがをして」

とり‐はや・す【取り栄す】🔗⭐🔉

とり‐はや・す【取り栄す】

〔他四〕

座をうまくとりもつ。宇津保物語蔵開中「大臣―・し給ひて」

とり‐ひろ・げる【取り広げる】🔗⭐🔉

とり‐ひろ・げる【取り広げる】

〔他下一〕[文]とりひろ・ぐ(下二)

①物をとりのけて場所を広くする。

②物を取り出して、その場にひろげる。

とり‐ふだ【取り札】🔗⭐🔉

とり‐ふだ【取り札】

カルタで、取る方の札。↔読み札

とり‐ま・く【取り巻く】🔗⭐🔉

とり‐ま・く【取り巻く】

〔他五〕

①取りかこむ。かこむ。

②人につきまとって機嫌をとる。「社長を―・く連中」

とり‐ま・ぜる【取り混ぜる】🔗⭐🔉

とり‐ま・ぜる【取り混ぜる】

〔他下一〕[文]とりま・ず(下二)

あれとこれとをまぜ合わせる。一つにまぜる。「大小―・ぜて」

とり‐まわ・す【取り回す】‥マハス🔗⭐🔉

とり‐まわ・す【取り回す】‥マハス

〔他五〕

①手にとって回す。古今著聞集7「瓜を―・し―・し見て」

②とりまく。とりかこむ。太平記9「東一方をば敵未だ―・し候はねば」

③ほどよく取り扱う。うまく処置する。とりなす。本朝桜陰比事「文ども改めけるに兼てその心得して随分―・しけるに」

とり‐む・く【取り向く】🔗⭐🔉

とり‐む・く【取り向く】

〔他下二〕

たむける。たてまつる。万葉集1「海中わたなかにぬさ―・けてはや還りこね」

とり‐むす・ぶ【取り結ぶ】🔗⭐🔉

とり‐むす・ぶ【取り結ぶ】

〔他五〕

①結びかわす。約束を固める。「協定を―・ぶ」

②仲立をする。「二人の仲を―・ぶ」

③構える。つくる。狂言、腹立てず「小庵を―・んで御座るが」

④結びとめる。そこなわないようにする。「御機嫌を―・ぶ」

○取りも敢えずとりもあえず🔗⭐🔉

○取りも敢えずとりもあえず

⇒とりあえず

⇒と・る【取る・採る・捕る・執る・撮る】

とり‐もう・す【執り申す】‥マウス

〔他四〕

①取り次いで朝廷に奏上する。執奏する。

②とりなして申し上げる。宇津保物語忠乞「いとよく―・さむ」

③話題にして申し上げる。蜻蛉日記上「一日―・しし薄すすききこえて」

とり‐もし【取り持し】

(上代東国方言)「とりもつ」の連用形(→)「とりもち」に同じ。万葉集20「白玉を手に―て見るのすも」

とり‐もち【取持ち】

①とりもつこと。周旋。斡旋。世話(役)。仲立。浄瑠璃、平家女護島「いはれざる御―」。「恋の―」

②あしらい。もてなし。接待(係)。浄瑠璃、心中宵庚申「お―の御酒が過ぎたか」

とり‐もち【鳥黐】

モチノキ・クロガネモチなどの樹皮からとったガム状の粘着性物質。捕鳥・捕虫に用いる。5〜6月に樹皮をはいで秋まで水につけておき、臼で搗ついたあと流水で洗って作る。江戸時代から熊野の山中が産地として著名。

⇒とりもち‐の‐き【鳥黐木】

とりもち‐あじろ【鳥持網代】

海鳥のアビが小魚を追う習性を利用して、小魚の下に来るタイ・クロダイ・スズキなどを釣漁する漁場。瀬戸内海にある。

とりもち‐の‐き【鳥黐木】

〔植〕

①モチノキの別称。

②ヤマグルマの別称。

⇒とり‐もち【鳥黐】

とり‐も・つ【取り持つ】

〔他五〕

①手に取って持つ。にぎる。万葉集3「一手には木綿ゆう―・ち」

②身に引き受けて行う。責任をもって政務などにあたる。万葉集17「大君の命かしこみをす国のこと―・ちて」

③客や出席者の気をそらさないように上手に相手をする。源氏物語若菜下「宮たちの御あつかひなど―・ちてし給ふ」。「座を―・つ」

④しっかり心にいだく。徒然草「いづかたをも捨てじと心に―・ちては一事も成るべからず」

⑤双方の間に仲介に立つ。周旋する。とりなす。「二人の仲を―・つ」「旅の―・つ縁」

とり‐もて【取り持て】

(トリモチテの約)無理に取って。無理に連れて。さらって。源氏物語蜻蛉「狐めくものや―いぬらん」

とり‐もどし【取戻し】

とりもどすこと。

⇒とりもどし‐けん【取戻権】

とりもどし‐けん【取戻権】

破産法や会社更生法上で、手続開始の当時、倒産者に属さない財産をその財産の所有権者等が取り戻す権利。運送中の売渡物品の取戻権や問屋の取戻権など特殊なものもある。

⇒とり‐もどし【取戻し】

とり‐もど・す【取り戻す】

〔他五〕

いったん与えたり、失ったりしたものを再び自分のものとする。取り返す。狂言、胸突「有様ありようはあの借状が―・したさの調儀でおりやる」。「調子を―・す」

とり‐も‐なおさ‐ず【取りも直さず】‥ナホサ‥

それがそのまま。すなわち。「連絡がないのは―元気だということだ」

とり‐もの【捕物・捕者】

罪人を召し捕ること。また、召し捕るべき犯人。「大―」

⇒とりもの‐ちょう【捕物帳】

とり‐もの【採物】

①祭事の時、神人が手にとりもつ道具。特に、神楽かぐらの時に舞人が手にとって舞うもの。榊さかき・幣みてぐら・杖・篠ささ・弓・剣・鉾ほこ・杓ひさご・葛かずらなど。

②神楽の曲の分類名。手に物を持って舞う曲。宮廷の御神楽の採物は、榊・幣・杖・篠・弓・剣・鉾・杓・葛・韓神からかみの10曲。

⇒とりもの‐の‐うた【採物の歌】

とりもの‐ちょう【捕物帳】‥チヤウ

①江戸時代、目明しなどが、捕物について記した覚え書。

②捕物を題材とした、時代物の推理小説。

⇒とり‐もの【捕物・捕者】

とりもの‐の‐うた【採物の歌】

雅楽歌曲の一種。神楽の中で、人長にんじょうが採物1をとって舞う時、その物について歌う歌。

⇒とり‐もの【採物】

とり‐や【鳥屋】

①飼鳥を商う家。また、その人。

②食用の鳥肉を商い、または料理して食べさせる家。また、その人。

どりゃ

〔感〕

どれ。さあ。いざ。狂言、鈍根草「―見せい」

とり‐やま【鳥山】

魚群の上を多くの海鳥が飛び回ること。漁で魚群発見の目印とする。

とりやま【鳥山】

姓氏の一つ。

⇒とりやま‐せきえん【鳥山石燕】

とりやま‐せきえん【鳥山石燕】

江戸中期の浮世絵師。本名、佐野豊房。船月堂・零陵堂などと号す。絵本に主力を注いだ。喜多川歌麿の師。作「画図百鬼夜行」。(1714〜1788)

⇒とりやま【鳥山】

とり‐やめ【取止め】

とりやめること。中止。「旅行を―にする」

とり‐や・める【取り止める】

〔他下一〕[文]とりや・む(下二)

予定していたことを中止する。

とり‐やり【取り遣り】

自分の方に取り、また、先方に与えること。贈答。授受。やりとり。浄瑠璃、曾根崎「京の五条の醤油問屋常々銀の―すれば」

とり‐や・る【取り遣る】

〔他四〕

取り除く。とりすてる。源氏物語野分「まぎるる物どもも―・りたればいとよく見ゆ」

とり‐ゆ【取揺】

箏の琴を弾く時、左の手で弦をおさえてゆすること。源氏物語少女「―の手つきいみじう作りたるものの心地するを」→揺ゆ

とり‐ゆ【取湯】

飯からとった湯。重湯おもゆ。浄瑠璃、神霊矢口渡「飯の―や地黄煎でだましすかして」

ど‐りゅう【土竜】

①もぐら。〈日葡辞書〉

②(土上の竜の意で)きわめてすぐれた馬。竜馬りゅうめ。

トリュフ【truffe フランス】

食用茸きのこの一種。小球形で、土中に育つ。フランス南西部のペリゴール地方産の黒トリュフ、イタリアのピエモンテ地方産の白トリュフが有名。独特の強い香りがあり、高級料理の材料として珍重。イヌ・ブタの嗅覚を利用して採集。西洋松露しょうろ。トリュッフ。

トリュフォー【François Truffaut】

フランスの映画監督。ヌーヴェル‐ヴァーグの旗手の一人。作「大人は判ってくれない」「突然炎のごとく」「アメリカの夜」など。(1932〜1984)

ドリュ‐ラ‐ロシェル【Pierre Drieu La Rochelle】

フランスの小説家。内的デカダンスからの脱出の道をファシズムに求め、第二次大戦中ドイツ占領軍に協力。戦後、自殺。代表作「ジル」。(1893〜1945)

と‐りょう【斗量】‥リヤウ

枡ますではかった容量。ますめ。

と‐りょう【屠竜】

竜をほふること。

⇒とりょう‐の‐ぎ【屠竜の技】

と‐りょう【塗料】‥レウ

着色・つや出し・さび止め・電気絶縁などのために物体の表面に塗る流動体。漆液・シェラック・ペイント・ワニス・亜麻仁油など。

ど‐りょう【度量】‥リヤウ

①長さと容積。

②尺と枡ます。

③心が広く、人をよくうけいれる性質。「―の広い人」「―が大きい」

ど‐りょう‐こう【度量衡】‥リヤウカウ

①長さと容積と重さ。

②尺と枡ますと秤はかり。

⇒どりょうこう‐げんき【度量衡原器】

⇒どりょうこう‐せい【度量衡制】

⇒どりょうこう‐ほう【度量衡法】

どりょうこう‐げんき【度量衡原器】‥リヤウカウ‥

度量衡の統一と正確を期するために、その基本単位(メートル・キログラムなど)の基準として製作・保存する原体。白金とイリジウムの合金で作ってある。→キログラム原器→メートル原器。

⇒ど‐りょう‐こう【度量衡】

どりょうこう‐せい【度量衡制】‥リヤウカウ‥

度量衡の基本単位の大きさ、および各単位間の関係を規定するために作られた学術上・法律上のとりきめ。

⇒ど‐りょう‐こう【度量衡】

どりょうこう‐ほう【度量衡法】‥リヤウカウハフ

計量の単位や計量器などについて定めた法律。1891年(明治24)制定、1951年計量法の制定に伴って廃止。

⇒ど‐りょう‐こう【度量衡】

とりょう‐の‐ぎ【屠竜の技】

[荘子列禦寇](苦労して竜を殺す技を学んだが、竜が実在しないので、その技を用いることがなかった、という故事から)学んでも実際には役立たない技術。

⇒と‐りょう【屠竜】

ど‐りょく【努力】

目標実現のため、心身を労してつとめること。ほねをおること。「休まず―する」「―家」

とり‐よせ【鳥寄せ】

餌・おとり・鳥笛などを使って、野鳥を呼び寄せること。

とり‐よ・せる【取り寄せる】

〔他下一〕[文]とりよ・す(下二)

①手に取って身に近く引き寄せる。源氏物語真木柱「小さき火取―・せて袖にひき入れて」

②持って来させる。または、送らせる。源氏物語紅葉賀「人召して御琴―・せて弾かせたてまつり給ふ」。「新刊書を―・せる」

とり‐よそ・う【取り装ふ】‥ヨソフ

〔他四〕

したくをする。よそおう。万葉集20「ますらをの心振り起し―・ひ門出をすれば」

とり‐よ・る【取り寄る】

〔自四〕

①寄って来る。寄り集まる。源氏物語東屋「心かしこく―・りにけり」

②手本とする。よりどころとする。十問最秘抄「―・る所は師匠を本として、堪能の後は独立するなり」

とり‐よろ・う【取りよろふ】‥ヨロフ

〔自四〕

未詳。都に近く寄っているの意、そなわりととのうの意とする説などある。万葉集1「大和には群山あれど―・ふ天の香具山」

ドリリング‐マシン【drilling machine】

(→)ボール盤に同じ。

トリル【trill】

〔音〕装飾音の一つ。主要音とそれより2度高い音とを交互に速く演奏して波状の音を作る。トリラー。顫音せんおん。記号tr

ドリル【drill】

①錐きりの一種。鋼の丸棒にねじれ溝を彫り、先端に刃をつけ、これを回転させて孔をあける。ツイスト‐ドリル。ねじれぎり。

ドリル

②農業機械の一種。溝の切開き・施肥・播種、その後の覆土鎮圧など種まき作業のすべてを行う。

③技能・能力を向上させるための反復練習。特に、基礎的な教育内容の反復練習による学習。また、それに用いる教材。「―学習」

⇒ドリル‐ジャンボ【drill jumbo】

ドリル‐ジャンボ【drill jumbo】

トンネルなど全断面発破用の孔を一斉にあける装置。

⇒ドリル【drill】

とり‐わき【取り分き】

(「とりわく」(他四)の連用形。副詞的に用いる)ことさらに。特別に。とりわけ。源氏物語紅葉賀「かく―思ひ給へる御覚えの程は」

とり‐わく【撮り枠】

乾板やシート‐フィルムをカメラに装填するための遮光ケース。

とり‐わ・く【取り分く】

[一]〔他四〕

特に他と区別して取り上げる。特にすぐれている。枕草子99「つゆ―・きたる方もなく」

[二]〔他下二〕

⇒とりわける(下一)

とり‐わけ【取分け】

〔副〕

(「とりわける」の連用形から)ことさらに。特別に。竹斎「―王難の苦しみを守らせ給ふ」。「今夏は―暑い」

とり‐わ・ける【取り分ける】

〔他下一〕[文]とりわ・く(下二)

①他と区別して特別にする。

②区別してそれぞれに分ける。また、めいめいが分けて取る。「小皿に―・ける」

とり‐わた・す【取り渡す】

〔他四〕

移す。送りわたす。源氏物語宿木「京の宮に―・さるべき物などあらば」

ドリンク【drink】

飲料。飲物。「ソフト‐―」

⇒ドリンク‐ざい【ドリンク剤】

ドリンク‐ざい【ドリンク剤】

疲労回復や強壮に効果があるとされる小瓶入りの飲料。

⇒ドリンク【drink】

ドリン‐ざい【ドリン剤】

有機塩素系の殺虫剤の一種。アルドリン・エンドリン・ディルドリンなど。毒性・残留性が高く、農薬としての使用が厳重に規制されている。

とりん‐ぼう【取りん坊】‥バウ

①遊里で、遊女をだまして金品を取る客。逆に遊女にだまされて金品を取られる客を「取られん坊」というが、後にこの意にも転用。松の葉2「駒を早めて乗つたりや―」

②ひやかし。素見すけん。洒落本、娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい「往古吉原にては―と云ひ今は素見といふ」

トル【torr】

(トリチェリの名に因む)圧力の単位。1トルは高さ1ミリメートルの水銀柱が底面に及ぼす圧力で、133.3224パスカルに等しい。記号Torrまたはtorr

と・る【取る・採る・捕る・執る・撮る】

〔他五〕

(「て(手)」と同源)

➊手ににぎりもつ。

①手にもつ。にぎる。つかむ。皇極紀「向かつ峰おに立てる夫らが柔手にこでこそ我が手を―・らめ」。日葡辞書「テヲトリクム」

②つかまえる。とらえる。捕獲する。万葉集19「ほととぎす聞けども飽かず網取りに―・りてなつけな離かれず鳴くがね」。日葡辞書「トリヲトル」。「猫がねずみを―・る」

③手に入れる。わが物とする。平家物語7「御運だに尽させ給ひなば…世を―・らせ給はん事かたし」。「天下を―・る」「免許を―・る」「点を―・る」

④手にもって使う。操作する。手で扱う。万葉集18「わが背子が琴―・るなへに常人のいふ嘆かしもいや重しき増すも」。平家物語4「弓矢―・る身」。「舵を―・る」

⑤手にもって植える。古今和歌集秋「きのふこそ早苗―・りしかいつの間に稲葉そよぎて秋風の吹く」

⑥いざないみちびく。源氏物語末摘花「侍従こそ取りなほすべかめれ、又筆の尻―・る博士ぞなかるべき」。日葡辞書「テヲトッテヲシユル」

⑦馬轡くつわをつかんでひく。源氏物語須磨「おりておほん馬の口を―・る」

⑧つまんで引きあげる。好色一代男4「裏つけ袴の股立ち―・つて」。「褄を―・る」

⑨その手で運用する。「政務を―・る」「事務を―・る」

⑩かたく守る。保つ。固持する。「自説を―・って譲らぬ」

➋つかんでそれまでの所から引き離し、または当方へ移しおさめる。

①引きよせる。源氏物語松風「宿守のようにてある人を呼び―・りて語らふ」

②収穫する。採集する。応神紀「香ぐはし花橘下枝らは人皆―・り」。日葡辞書「チヲトル」「ミヲトル」。「山菜を―・る」

③除く。日葡辞書「アカ(淦)ヲトル」。「汚れを―・る」「ふたを―・る」「痛みを―・る」

④討ちとる。万葉集6「千よろづの軍なりともことあげせず―・りて来ぬべきをのことそ思ふ」。平家物語9「名のらずとも首を―・つて人に問へ」。「仇を―・る」

⑤うばう。源氏物語花宴「扇を―・られてからき目を見る」。「顧客を―・られる」「歩行者に気を―・られる」

⑥召しあげる。没収する。源氏物語須磨「遂に御簡削られて官も―・られてはしたなければ」

⑦ぬすむ。平家物語6「さて―・られつらんきぬは何色ぞ」。日葡辞書「タ(他)ノメ(妻)ヲトル」。「財布を―・られる」

⑧身につけているものをはずす。ぬぐ。日葡辞書「ボウシヲトル」。「眼鏡を―・る」

⑨受け収める。受け入れる。摂取する。平家物語5「天の与ふるを―・らざれば却て咎を受く」。「料金を―・る」「栄養を―・る」「睡眠を―・る」

⑩もらう。狂言、法師が母「総て暇を貰ふには、男の手から塵を結んでなりとも―・るものじや」。「許可を―・る」

⑪嫁・婿などを、むかえる。もらう。狂言、八幡の前「一芸あるものを婿に―・ろうと存ずる」。「養女を―・る」

⑫師匠などにつく。主人に仕える。源氏物語紅葉賀「舞の師どもなど世になべてならぬを―・りつつおのおの籠り居てなむ習ひける」。「主を―・る」

⑬歌などを詠み続ける。源氏物語早蕨「行きかふ時々に随ひ、花鳥の色をも音をも、同じ心に起き臥し見つつ、はかなき事をも、もと末を―・りていひかはし」

⑭芸者・娼妓しょうぎなどが客を迎えて勤める。「客を―・る」

⑮持って来させて買う。ひきつづき買う。「新聞を―・る」「出前を―・る」

⑯税などを課して出させる。税などを受けおさめる。「税金を―・る」

⑰約束のうえ出させて受納する。「月給を―・る」「月謝を―・る」

⑱代価として受ける。価する。「1個で50円―・る」

⑲分ける。移す。「火鉢へ火を―・る」「小皿に―・る」

⑳費やす。「時間を―・る」「手間を―・る」

㉑つみかさねる。春の日「世に合はぬ局涙に年―・りて」(雨桐)

②農業機械の一種。溝の切開き・施肥・播種、その後の覆土鎮圧など種まき作業のすべてを行う。

③技能・能力を向上させるための反復練習。特に、基礎的な教育内容の反復練習による学習。また、それに用いる教材。「―学習」

⇒ドリル‐ジャンボ【drill jumbo】

ドリル‐ジャンボ【drill jumbo】

トンネルなど全断面発破用の孔を一斉にあける装置。

⇒ドリル【drill】

とり‐わき【取り分き】

(「とりわく」(他四)の連用形。副詞的に用いる)ことさらに。特別に。とりわけ。源氏物語紅葉賀「かく―思ひ給へる御覚えの程は」

とり‐わく【撮り枠】

乾板やシート‐フィルムをカメラに装填するための遮光ケース。

とり‐わ・く【取り分く】

[一]〔他四〕

特に他と区別して取り上げる。特にすぐれている。枕草子99「つゆ―・きたる方もなく」

[二]〔他下二〕

⇒とりわける(下一)

とり‐わけ【取分け】

〔副〕

(「とりわける」の連用形から)ことさらに。特別に。竹斎「―王難の苦しみを守らせ給ふ」。「今夏は―暑い」

とり‐わ・ける【取り分ける】

〔他下一〕[文]とりわ・く(下二)

①他と区別して特別にする。

②区別してそれぞれに分ける。また、めいめいが分けて取る。「小皿に―・ける」

とり‐わた・す【取り渡す】

〔他四〕

移す。送りわたす。源氏物語宿木「京の宮に―・さるべき物などあらば」

ドリンク【drink】

飲料。飲物。「ソフト‐―」

⇒ドリンク‐ざい【ドリンク剤】

ドリンク‐ざい【ドリンク剤】

疲労回復や強壮に効果があるとされる小瓶入りの飲料。

⇒ドリンク【drink】

ドリン‐ざい【ドリン剤】

有機塩素系の殺虫剤の一種。アルドリン・エンドリン・ディルドリンなど。毒性・残留性が高く、農薬としての使用が厳重に規制されている。

とりん‐ぼう【取りん坊】‥バウ

①遊里で、遊女をだまして金品を取る客。逆に遊女にだまされて金品を取られる客を「取られん坊」というが、後にこの意にも転用。松の葉2「駒を早めて乗つたりや―」

②ひやかし。素見すけん。洒落本、娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい「往古吉原にては―と云ひ今は素見といふ」

トル【torr】

(トリチェリの名に因む)圧力の単位。1トルは高さ1ミリメートルの水銀柱が底面に及ぼす圧力で、133.3224パスカルに等しい。記号Torrまたはtorr

と・る【取る・採る・捕る・執る・撮る】

〔他五〕

(「て(手)」と同源)

➊手ににぎりもつ。

①手にもつ。にぎる。つかむ。皇極紀「向かつ峰おに立てる夫らが柔手にこでこそ我が手を―・らめ」。日葡辞書「テヲトリクム」

②つかまえる。とらえる。捕獲する。万葉集19「ほととぎす聞けども飽かず網取りに―・りてなつけな離かれず鳴くがね」。日葡辞書「トリヲトル」。「猫がねずみを―・る」

③手に入れる。わが物とする。平家物語7「御運だに尽させ給ひなば…世を―・らせ給はん事かたし」。「天下を―・る」「免許を―・る」「点を―・る」

④手にもって使う。操作する。手で扱う。万葉集18「わが背子が琴―・るなへに常人のいふ嘆かしもいや重しき増すも」。平家物語4「弓矢―・る身」。「舵を―・る」

⑤手にもって植える。古今和歌集秋「きのふこそ早苗―・りしかいつの間に稲葉そよぎて秋風の吹く」

⑥いざないみちびく。源氏物語末摘花「侍従こそ取りなほすべかめれ、又筆の尻―・る博士ぞなかるべき」。日葡辞書「テヲトッテヲシユル」

⑦馬轡くつわをつかんでひく。源氏物語須磨「おりておほん馬の口を―・る」

⑧つまんで引きあげる。好色一代男4「裏つけ袴の股立ち―・つて」。「褄を―・る」

⑨その手で運用する。「政務を―・る」「事務を―・る」

⑩かたく守る。保つ。固持する。「自説を―・って譲らぬ」

➋つかんでそれまでの所から引き離し、または当方へ移しおさめる。

①引きよせる。源氏物語松風「宿守のようにてある人を呼び―・りて語らふ」

②収穫する。採集する。応神紀「香ぐはし花橘下枝らは人皆―・り」。日葡辞書「チヲトル」「ミヲトル」。「山菜を―・る」

③除く。日葡辞書「アカ(淦)ヲトル」。「汚れを―・る」「ふたを―・る」「痛みを―・る」

④討ちとる。万葉集6「千よろづの軍なりともことあげせず―・りて来ぬべきをのことそ思ふ」。平家物語9「名のらずとも首を―・つて人に問へ」。「仇を―・る」

⑤うばう。源氏物語花宴「扇を―・られてからき目を見る」。「顧客を―・られる」「歩行者に気を―・られる」

⑥召しあげる。没収する。源氏物語須磨「遂に御簡削られて官も―・られてはしたなければ」

⑦ぬすむ。平家物語6「さて―・られつらんきぬは何色ぞ」。日葡辞書「タ(他)ノメ(妻)ヲトル」。「財布を―・られる」

⑧身につけているものをはずす。ぬぐ。日葡辞書「ボウシヲトル」。「眼鏡を―・る」

⑨受け収める。受け入れる。摂取する。平家物語5「天の与ふるを―・らざれば却て咎を受く」。「料金を―・る」「栄養を―・る」「睡眠を―・る」

⑩もらう。狂言、法師が母「総て暇を貰ふには、男の手から塵を結んでなりとも―・るものじや」。「許可を―・る」

⑪嫁・婿などを、むかえる。もらう。狂言、八幡の前「一芸あるものを婿に―・ろうと存ずる」。「養女を―・る」

⑫師匠などにつく。主人に仕える。源氏物語紅葉賀「舞の師どもなど世になべてならぬを―・りつつおのおの籠り居てなむ習ひける」。「主を―・る」

⑬歌などを詠み続ける。源氏物語早蕨「行きかふ時々に随ひ、花鳥の色をも音をも、同じ心に起き臥し見つつ、はかなき事をも、もと末を―・りていひかはし」

⑭芸者・娼妓しょうぎなどが客を迎えて勤める。「客を―・る」

⑮持って来させて買う。ひきつづき買う。「新聞を―・る」「出前を―・る」

⑯税などを課して出させる。税などを受けおさめる。「税金を―・る」

⑰約束のうえ出させて受納する。「月給を―・る」「月謝を―・る」

⑱代価として受ける。価する。「1個で50円―・る」

⑲分ける。移す。「火鉢へ火を―・る」「小皿に―・る」

⑳費やす。「時間を―・る」「手間を―・る」

㉑つみかさねる。春の日「世に合はぬ局涙に年―・りて」(雨桐)

残し貯える。古今和歌集恋「忘れ草種―・らましを逢ふことのいと斯く難きものと知りせば」

➌身に負い持つ。

①身に受ける。源氏物語夕顔「ありありてをこがましき名を―・るべきかな」。日葡辞書「ナヲトル」。「年を―・る」「相手にひけを―・る」

②身に負うて行う。「仲介の労を―・る」

③跡をつぐ。「後あとを―・る」

➍えらび出す。

①採用する。あげ用いる。源氏物語帚木「―・る方なく口惜しき際きわと、優なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数ひとしくこそ侍らめ」。「経験者を―・る」

②えらぶ。源氏物語薄雲「日など―・らせ給ひて、忍びやかにさるべき事など宣ひおきてさせ給ふ」。日葡辞書「クジヲトル」

➎事物をつくり出す。

①つくり出す。製する。「豆から油を―・る」

②形を模してつくる。「型を―・る」

③ノートや控えなどを書く。万葉集20「わが妻も画にかき―・らむ暇もが旅ゆくあれは見つつ偲はむ」。「メモを―・る」

④音・映像・動きを記録する。「写真を―・る」

➏物事の内容をはかり知る。

①相手の心を推量してうまくはからう。源氏物語花散里「さきざきも聞きし声なれば、こわづくり気色―・りて御消息聞ゆ」。好色一代女1「位取ることは脇になりて機嫌を―・ることになりぬ」

②考える。理解する。解釈する。推量する。「悪く―・る」

③はかる。かぞえる。「数を―・る」「脈を―・る」

➐ある所を占める。

①定め落ち着く。源氏物語若紫「くらぶの山に宿りも―・らまほしげなれど」。日葡辞書「ヤドヲトル」

②定め設ける。「床を―・る」

③予約する。「特別席を―・る」

➑遊戯・競技などを行う。

①合わせる。源氏物語明石「声よき人に謡はせて我も時々ひやうし―・りて声打添へ給ふを」。「調子を―・る」

②相撲をする。今昔物語集23「尻蹴くえむとする相撲すまいをも―・りて」。「もう一番―・る」

③カルタとりをする。「カルタを―・る」

➒関係する。

①(主に「…に―・り(っ)て」の形で)…に関して。…の見地からは。源氏物語若菜上「身に―・りては事にもあるまじく思ひ給へ立ち侍る折々あるを」。「私に―・っては叔父に当たる」

②なずらえる。たとえる。「人体に―・れば琵琶湖は臍へその孔」

➓(連用形が他の動詞の上に付いて)直接手をくだしてその行為を行きとどいたものにする意を表す。転じて、語調を整えるのにも用いる。源氏物語椎本「年頃打忘れたりつる古への御事をさへ―・りかさねて、聞えやらむかたもなくおぼほれゐたり」。「式を―・り行う」「―・りいそぎ御返事申し上げます」

◇広く一般には「取」、➋2のような採集・採取や➍のような採用・採択の意の場合に「採」、➊2には「捕」「獲」、➊4・9などでは「執」、➋2で収穫の場合に「穫」、➋7は「盗」、➋9で摂取の場合には「摂」も使う。また、➎4で写真・映画の場合は「撮る」と書き、録音・録画の場合は「録る」と書くこともある。

⇒捕らぬ狸の皮算用

⇒取りも敢えず

⇒取るに足りない

⇒取る物も取り敢えず

と・る【照る】

〔自四〕

(上代東国方言)(→)「てる」に同じ。万葉集14「日が―・れば」

ドル【dollar オランダ・弗】

(ドルラルの略)アメリカ合衆国・カナダ・オーストラリアなどの貨幣単位。普通はアメリカ合衆国のドル(U. S. dollar)を指す。これはアメリカ合衆国のドルが国際決済通貨・国際準備通貨として、世界で最も多く利用されてきたためである。ダラー。記号$または$

ど‐るい【土塁】

土を盛り上げて築いた、小さなとりで。

トルイジン【toluidine】

分子式C6H4(CH3)NH2 アニリンに類似の性質をもち、アゾ染料の製造に用いる。

ドルイド‐きょう【ドルイド教】‥ケウ

(druidism)古代ケルト民族が創始し、ガリア・イギリスなどで行われた宗教。霊魂の不滅と輪廻りんね・転生を信じ、死の神が世界の主宰者であると信じた。

トルヴァルセン【Bertel Thorvaldsen】

デンマークの彫刻家。新古典主義の代表者。(1770〜1844)

トルヴェール【trouvères フランス】

「トルバドゥール」参照。

トルースタイト【troostite】

鋼の焼入れ組織の一種。鉄と炭化鉄との混合したもので、焼入れの不十分の時に生じる。マルテンサイトに次ぐ硬さを有し、弾性限界が高く、より靱性じんせいが大きいので高級刃物の組織として利用。

ドルーズ‐は【ドルーズ派】

(Durūz)イスラムのシーア派に属するイスマイル派の一分派。ファーティマ朝カリフ、ハーキムを神格化することで他のムスリムから批判視されている。主にレバノン・シリア・イスラエルに分布。

トルーマン【Harry S.Truman】

アメリカ合衆国第33代大統領(1945〜1953)。民主党出身。F.ルーズヴェルトの急死で副大統領から大統領に就任。第二次大戦終結および戦後処理を担当。(1884〜1972)

トルーマン(右チャーチル首相)

提供:毎日新聞社

残し貯える。古今和歌集恋「忘れ草種―・らましを逢ふことのいと斯く難きものと知りせば」

➌身に負い持つ。

①身に受ける。源氏物語夕顔「ありありてをこがましき名を―・るべきかな」。日葡辞書「ナヲトル」。「年を―・る」「相手にひけを―・る」

②身に負うて行う。「仲介の労を―・る」

③跡をつぐ。「後あとを―・る」

➍えらび出す。

①採用する。あげ用いる。源氏物語帚木「―・る方なく口惜しき際きわと、優なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数ひとしくこそ侍らめ」。「経験者を―・る」

②えらぶ。源氏物語薄雲「日など―・らせ給ひて、忍びやかにさるべき事など宣ひおきてさせ給ふ」。日葡辞書「クジヲトル」

➎事物をつくり出す。

①つくり出す。製する。「豆から油を―・る」

②形を模してつくる。「型を―・る」

③ノートや控えなどを書く。万葉集20「わが妻も画にかき―・らむ暇もが旅ゆくあれは見つつ偲はむ」。「メモを―・る」

④音・映像・動きを記録する。「写真を―・る」

➏物事の内容をはかり知る。

①相手の心を推量してうまくはからう。源氏物語花散里「さきざきも聞きし声なれば、こわづくり気色―・りて御消息聞ゆ」。好色一代女1「位取ることは脇になりて機嫌を―・ることになりぬ」

②考える。理解する。解釈する。推量する。「悪く―・る」

③はかる。かぞえる。「数を―・る」「脈を―・る」

➐ある所を占める。

①定め落ち着く。源氏物語若紫「くらぶの山に宿りも―・らまほしげなれど」。日葡辞書「ヤドヲトル」

②定め設ける。「床を―・る」

③予約する。「特別席を―・る」

➑遊戯・競技などを行う。

①合わせる。源氏物語明石「声よき人に謡はせて我も時々ひやうし―・りて声打添へ給ふを」。「調子を―・る」

②相撲をする。今昔物語集23「尻蹴くえむとする相撲すまいをも―・りて」。「もう一番―・る」

③カルタとりをする。「カルタを―・る」

➒関係する。

①(主に「…に―・り(っ)て」の形で)…に関して。…の見地からは。源氏物語若菜上「身に―・りては事にもあるまじく思ひ給へ立ち侍る折々あるを」。「私に―・っては叔父に当たる」

②なずらえる。たとえる。「人体に―・れば琵琶湖は臍へその孔」

➓(連用形が他の動詞の上に付いて)直接手をくだしてその行為を行きとどいたものにする意を表す。転じて、語調を整えるのにも用いる。源氏物語椎本「年頃打忘れたりつる古への御事をさへ―・りかさねて、聞えやらむかたもなくおぼほれゐたり」。「式を―・り行う」「―・りいそぎ御返事申し上げます」

◇広く一般には「取」、➋2のような採集・採取や➍のような採用・採択の意の場合に「採」、➊2には「捕」「獲」、➊4・9などでは「執」、➋2で収穫の場合に「穫」、➋7は「盗」、➋9で摂取の場合には「摂」も使う。また、➎4で写真・映画の場合は「撮る」と書き、録音・録画の場合は「録る」と書くこともある。

⇒捕らぬ狸の皮算用

⇒取りも敢えず

⇒取るに足りない

⇒取る物も取り敢えず

と・る【照る】

〔自四〕

(上代東国方言)(→)「てる」に同じ。万葉集14「日が―・れば」

ドル【dollar オランダ・弗】

(ドルラルの略)アメリカ合衆国・カナダ・オーストラリアなどの貨幣単位。普通はアメリカ合衆国のドル(U. S. dollar)を指す。これはアメリカ合衆国のドルが国際決済通貨・国際準備通貨として、世界で最も多く利用されてきたためである。ダラー。記号$または$

ど‐るい【土塁】

土を盛り上げて築いた、小さなとりで。

トルイジン【toluidine】

分子式C6H4(CH3)NH2 アニリンに類似の性質をもち、アゾ染料の製造に用いる。

ドルイド‐きょう【ドルイド教】‥ケウ

(druidism)古代ケルト民族が創始し、ガリア・イギリスなどで行われた宗教。霊魂の不滅と輪廻りんね・転生を信じ、死の神が世界の主宰者であると信じた。

トルヴァルセン【Bertel Thorvaldsen】

デンマークの彫刻家。新古典主義の代表者。(1770〜1844)

トルヴェール【trouvères フランス】

「トルバドゥール」参照。

トルースタイト【troostite】

鋼の焼入れ組織の一種。鉄と炭化鉄との混合したもので、焼入れの不十分の時に生じる。マルテンサイトに次ぐ硬さを有し、弾性限界が高く、より靱性じんせいが大きいので高級刃物の組織として利用。

ドルーズ‐は【ドルーズ派】

(Durūz)イスラムのシーア派に属するイスマイル派の一分派。ファーティマ朝カリフ、ハーキムを神格化することで他のムスリムから批判視されている。主にレバノン・シリア・イスラエルに分布。

トルーマン【Harry S.Truman】

アメリカ合衆国第33代大統領(1945〜1953)。民主党出身。F.ルーズヴェルトの急死で副大統領から大統領に就任。第二次大戦終結および戦後処理を担当。(1884〜1972)

トルーマン(右チャーチル首相)

提供:毎日新聞社

⇒トルーマン‐ドクトリン【Truman Doctrine】

トルーマン‐ドクトリン【Truman Doctrine】

トルーマンが、1947年3月、議会でギリシア・トルコ両国に対する軍事援助を要請すると同時に、自由主義諸国に対する共産主義の脅威と闘うことを唱えた主張。

⇒トルーマン【Harry S.Truman】

トルエン【toluene】

分子式C6H5CH3 芳香族炭化水素の一つ。ベンゼンの水素原子1個をメチル基で置換したもの。無色の液体。コールタール中に含まれる。石油の接触改質によっても作られる。染料・火薬・医薬・合成樹脂・合成繊維の原料。また溶剤として重要。トルオール。

トルオール【Toluol ドイツ】

(→)トルエンに同じ。

ドル‐か【ドル化】‥クワ

(dollarization)米国以外の国が公式に米ドルを国内通貨として流通させること。

ドル‐がいこう【ドル外交】‥グワイカウ

資本力を背景として、自国勢力の対外発展を図るアメリカ外交政策の称。特に20世紀初め、タフト大統領が中南米と東アジアで進めた経済外交。

ドルかい‐じけん【ドル買い事件】‥カヒ‥

1931年秋、日本政府の金輸出再禁止を見越した財閥系銀行・会社がドル貨証券の買入れに狂奔した事件。同年12月犬養内閣により金輸出再禁止措置がとられ、ドル買い側は巨利を得たため、国民の反感を買った。

ドルガプル【Durgapur】

インド東部、西ベンガル州中部の都市。ダモダル川中流にあり、同川流域のアサンソルとともにインド有数の工業地帯を形成。人口49万3千(2001)。ドゥルガプル。

トルキスタン【Turkestan】

アジア中央部、パミール高原および天山山脈を中心としてその東西にわたる地方。西部の西トルキスタンはカザフスタン・トルクメニスタン・ウズベキスタン・タジキスタン・キルギスの5共和国から成り、東部の東トルキスタンは中国の新疆ウイグル自治区に属す。

トルク【torque】

①物体を回転させる能力の大きさ。

②原動機の回転力。

⇒トルク‐コンバーター【torque converter】

⇒トルク‐メーター【torquemeter】

トルク‐コンバーター【torque converter】

動力を伝達する装置。一般に機械的動力を流体を介して伝達する。

⇒トルク【torque】

トルク‐メーター【torquemeter】

トルク計測器。

⇒トルク【torque】

トルクメニスタン【Turkmenistan】

中央アジア南西部の共和国。カスピ海に面し、大部分がカラクム砂漠。1991年ソ連解体で独立。住民はアルタイ系トルクメン人が主でイスラム教を信奉。面積48万8000平方キロメートル。人口485万9千(1998)。旧称トルクメン。首都アシガバード。→CIS(図)

トルクメン【Turkmen】

①トルクメニスタンの旧称。

②アルタイ系トルクメン人。

トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

小アジア半島と、バルカン半島の南東端とにまたがる共和国。オスマン帝国の中心として栄えたが、第一次大戦に敗北後、ケマル=パシャの指導する民族運動が興って帝政を廃し、イギリス・ギリシア・フランスなどの侵入軍を撃破、1923年共和制を宣言し、ローザンヌ条約で現国土を確保。国民はイスラムを信奉。面積77万5000平方キロメートル、人口7115万(2004)。首都アンカラ。→西アジア(図)。

アタチュルク廟(アンカラ)

撮影:田沼武能

⇒トルーマン‐ドクトリン【Truman Doctrine】

トルーマン‐ドクトリン【Truman Doctrine】

トルーマンが、1947年3月、議会でギリシア・トルコ両国に対する軍事援助を要請すると同時に、自由主義諸国に対する共産主義の脅威と闘うことを唱えた主張。

⇒トルーマン【Harry S.Truman】

トルエン【toluene】

分子式C6H5CH3 芳香族炭化水素の一つ。ベンゼンの水素原子1個をメチル基で置換したもの。無色の液体。コールタール中に含まれる。石油の接触改質によっても作られる。染料・火薬・医薬・合成樹脂・合成繊維の原料。また溶剤として重要。トルオール。

トルオール【Toluol ドイツ】

(→)トルエンに同じ。

ドル‐か【ドル化】‥クワ

(dollarization)米国以外の国が公式に米ドルを国内通貨として流通させること。

ドル‐がいこう【ドル外交】‥グワイカウ

資本力を背景として、自国勢力の対外発展を図るアメリカ外交政策の称。特に20世紀初め、タフト大統領が中南米と東アジアで進めた経済外交。

ドルかい‐じけん【ドル買い事件】‥カヒ‥

1931年秋、日本政府の金輸出再禁止を見越した財閥系銀行・会社がドル貨証券の買入れに狂奔した事件。同年12月犬養内閣により金輸出再禁止措置がとられ、ドル買い側は巨利を得たため、国民の反感を買った。

ドルガプル【Durgapur】

インド東部、西ベンガル州中部の都市。ダモダル川中流にあり、同川流域のアサンソルとともにインド有数の工業地帯を形成。人口49万3千(2001)。ドゥルガプル。

トルキスタン【Turkestan】

アジア中央部、パミール高原および天山山脈を中心としてその東西にわたる地方。西部の西トルキスタンはカザフスタン・トルクメニスタン・ウズベキスタン・タジキスタン・キルギスの5共和国から成り、東部の東トルキスタンは中国の新疆ウイグル自治区に属す。

トルク【torque】

①物体を回転させる能力の大きさ。

②原動機の回転力。

⇒トルク‐コンバーター【torque converter】

⇒トルク‐メーター【torquemeter】

トルク‐コンバーター【torque converter】

動力を伝達する装置。一般に機械的動力を流体を介して伝達する。

⇒トルク【torque】

トルク‐メーター【torquemeter】

トルク計測器。

⇒トルク【torque】

トルクメニスタン【Turkmenistan】

中央アジア南西部の共和国。カスピ海に面し、大部分がカラクム砂漠。1991年ソ連解体で独立。住民はアルタイ系トルクメン人が主でイスラム教を信奉。面積48万8000平方キロメートル。人口485万9千(1998)。旧称トルクメン。首都アシガバード。→CIS(図)

トルクメン【Turkmen】

①トルクメニスタンの旧称。

②アルタイ系トルクメン人。

トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

小アジア半島と、バルカン半島の南東端とにまたがる共和国。オスマン帝国の中心として栄えたが、第一次大戦に敗北後、ケマル=パシャの指導する民族運動が興って帝政を廃し、イギリス・ギリシア・フランスなどの侵入軍を撃破、1923年共和制を宣言し、ローザンヌ条約で現国土を確保。国民はイスラムを信奉。面積77万5000平方キロメートル、人口7115万(2004)。首都アンカラ。→西アジア(図)。

アタチュルク廟(アンカラ)

撮影:田沼武能

⇒トルコ‐あか【トルコ赤】

⇒トルコ‐いし【トルコ石】

⇒トルコ‐かくめい【トルコ革命】

⇒トルコ‐ぎきょう【トルコ桔梗】

⇒トルコ‐ご【トルコ語】

⇒トルコ‐タバコ【トルコ煙草】

⇒トルコ‐だま【トルコ玉】

⇒トルコ‐ぶろ【トルコ風呂】

⇒トルコ‐ぼう【トルコ帽】

トルコ‐あか【トルコ赤】

綿布に茜あかねまたはアリザリンを使って染めた赤色。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

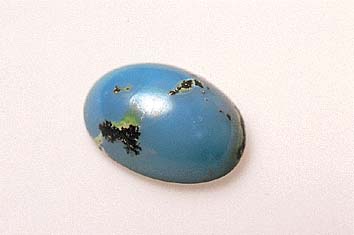

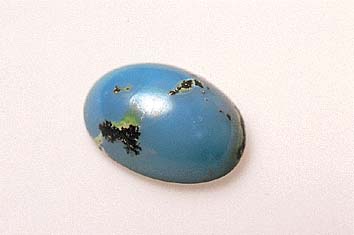

トルコ‐いし【トルコ石】

(turquoise)銅・アルミニウム・リンなどを含む鉱物。三斜晶系に属し、青色または青緑色で、装飾品として珍重。主産地はイラン。トルコ玉。ターコイズ。

トルコ石(原石)

撮影:関戸 勇

⇒トルコ‐あか【トルコ赤】

⇒トルコ‐いし【トルコ石】

⇒トルコ‐かくめい【トルコ革命】

⇒トルコ‐ぎきょう【トルコ桔梗】

⇒トルコ‐ご【トルコ語】

⇒トルコ‐タバコ【トルコ煙草】

⇒トルコ‐だま【トルコ玉】

⇒トルコ‐ぶろ【トルコ風呂】

⇒トルコ‐ぼう【トルコ帽】

トルコ‐あか【トルコ赤】

綿布に茜あかねまたはアリザリンを使って染めた赤色。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐いし【トルコ石】

(turquoise)銅・アルミニウム・リンなどを含む鉱物。三斜晶系に属し、青色または青緑色で、装飾品として珍重。主産地はイラン。トルコ玉。ターコイズ。

トルコ石(原石)

撮影:関戸 勇

トルコ石

撮影:関戸 勇

トルコ石

撮影:関戸 勇

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐かくめい【トルコ革命】

ケマル=パシャの指導下オスマン朝を倒して1923年トルコ共和国を建てた革命。イスラム圏で最初の政教分離国家ができ、近代化政策を推進。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぎきょう【トルコ桔梗】‥キヤウ

リンドウ科の一年草。キキョウ類ではない。北アメリカ原産。高さ40〜50センチメートル、楕円形のとがった葉を対生。やや長い花梗に紫紅色の花をつける。園芸品種が多く白・桃・紫色、八重咲などもある。切花用に栽培。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ご【トルコ語】

(Turkish)トルコ共和国などで用いられている言語。アルタイ語族のチュルク語派に属する。アラビア語・ペルシア語の影響が大。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐タバコ【トルコ煙草】

トルコ産の葉タバコ。古来最も優良な紙巻タバコの原料。葉色は鮮黄、特に芳香佳良、味も甘美で、ニコチンの含量は少ない。エジプト‐タバコ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐だま【トルコ玉】

(→)トルコ石に同じ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぶろ【トルコ風呂】

蒸し風呂の一種。ローマ風呂。→ソープランド。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぼう【トルコ帽】

円錐台形のフェルト製の帽子。黒色または暗赤色で、房飾り付き。1820年代、オスマン帝国が陸軍の制帽に定めた。今はイスラム教徒が着用。フェズ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルストイ【Aleksei K. Tolstoi】

ロシアの詩人・劇作家・小説家。イワン雷帝時代を描く歴史小説「白銀公爵」、史劇三部作などで知られる。(1817〜1875)

トルストイ【Aleksei N. Tolstoi】

ロシア(ソ連)の小説家。主として革命戦やロシア史に取材した作品を書いた。長編「苦悩の中を行く」「ピョートル一世」など。(1883〜1945)

トルストイ【Lev N. Tolstoi】

ロシアの小説家・思想家。領地の農民の教育事業に取り組むかたわら作家活動。独自のキリスト教的立場(トルストイ主義)を提唱。私有財産や性欲を否定し、悪への無抵抗や反戦を説き、社会・教会・芸術批判を展開、道徳的権威として世界的に大きな影響力を持った。1910年家出を決行、寒村の駅舎で病死。著作に、長編「戦争と平和」「アンナ=カレーニナ」「復活」、戯曲「闇の力」、創作民話「イワンのばか」、論文「懺悔」など。(1828〜1910)

トルストイアン【Tolstoian】

レフ=トルストイの思想を奉ずる人々。原始キリスト教的な隣人愛を説き、素朴な農民生活を理想とし、悪に対する無抵抗主義をとる。日本の白樺派もその影響を受けた。

トルソー【torso イタリア】

①首および四肢を欠く胴体だけの彫像。

②(→)ドレス‐フォームに同じ。

ドル‐だて【ドル建て】

輸出入取引や資金の貸借・投資において、ドルによる通貨表示を行うこと。

ドルチェ【dolce イタリア】

①〔音〕発想標語。「甘美に」の意。

②イタリアの甘い菓子・デザート。

トルテ【Torte ドイツ】

ドイツ・オーストリア風のケーキ。多く円形で、生クリーム・チョコレート・果物などで飾る。「ザッハ‐―」

トルティーヤ【tortilla スペイン】

①メキシコで、トウモロコシの練粉ねりこを薄い円形に焼いたもの。

②スペインで、オムレツのこと。

トルデシリャス‐じょうやく【トルデシリャス条約】‥デウ‥

(トルデシリャス(Tordesillas)はスペインの都市)1494年、スペインのカトリック両王とポルトガルのジョアン2世との間で取り決められた植民地分割協定。ヴェルデ岬諸島の西方370レグア(約2000キロメートル)より東側をポルトガル領、西側をスペイン領とし、両国は中南米の征服に乗り出した。

ドルトニズム【Daltonism】

(イギリスの化学者ドルトンに因む)色覚異常のこと。

ドルトムント【Dortmund】

ドイツ北西部、ノルトライン‐ヴェストファーレン州にあるルール地方東部の中心都市。鉄道交通の要地。重工業のほかビール醸造業も盛ん。人口59万(1999)。

ドルトン【John Dalton】

イギリスの化学者。化学へ原子概念を導入して科学的原子論の基礎を置き、これから倍数比例の法則を導き出した。自分が色覚異常でその研究も行なった。ダルトン。(1766〜1844)

⇒ドルトン‐の‐げんしせつ【ドルトンの原子説】

⇒ドルトン‐の‐ほうそく【ドルトンの法則】

ドルトン‐の‐げんしせつ【ドルトンの原子説】

各元素はそれぞれ一定の化学的性質および一定の質量を有する原子から成り、化合物はこれらの原子が結合した分子から成るという説。古来の原子論を受け継ぎ、19世紀初頭ドルトンが実証的に確立した。→原子論。

⇒ドルトン【John Dalton】

ドルトン‐の‐ほうそく【ドルトンの法則】‥ハフ‥

ドルトンが1801年に発見した気体の分圧に関する法則。数種の気体を混合した混合気体の圧力は、成分各気体がその混合気体と同温同体積において示す圧力の和に等しいというもの。分圧の法則。

⇒ドルトン【John Dalton】

ドルトン‐プラン【Dalton plan】

アメリカのヘレン=パーカースト(H. H. Parkhurst1887〜1973)が、1920年にマサチューセッツ州ドルトンのハイ‐スクールで創始した教育方法。教科ごとに実験室と呼ぶ、資料を整えた部屋を設け、生徒の興味と能力に応じて学習を進める個別学習に特色がある。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐かくめい【トルコ革命】

ケマル=パシャの指導下オスマン朝を倒して1923年トルコ共和国を建てた革命。イスラム圏で最初の政教分離国家ができ、近代化政策を推進。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぎきょう【トルコ桔梗】‥キヤウ

リンドウ科の一年草。キキョウ類ではない。北アメリカ原産。高さ40〜50センチメートル、楕円形のとがった葉を対生。やや長い花梗に紫紅色の花をつける。園芸品種が多く白・桃・紫色、八重咲などもある。切花用に栽培。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ご【トルコ語】

(Turkish)トルコ共和国などで用いられている言語。アルタイ語族のチュルク語派に属する。アラビア語・ペルシア語の影響が大。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐タバコ【トルコ煙草】

トルコ産の葉タバコ。古来最も優良な紙巻タバコの原料。葉色は鮮黄、特に芳香佳良、味も甘美で、ニコチンの含量は少ない。エジプト‐タバコ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐だま【トルコ玉】

(→)トルコ石に同じ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぶろ【トルコ風呂】

蒸し風呂の一種。ローマ風呂。→ソープランド。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぼう【トルコ帽】

円錐台形のフェルト製の帽子。黒色または暗赤色で、房飾り付き。1820年代、オスマン帝国が陸軍の制帽に定めた。今はイスラム教徒が着用。フェズ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルストイ【Aleksei K. Tolstoi】

ロシアの詩人・劇作家・小説家。イワン雷帝時代を描く歴史小説「白銀公爵」、史劇三部作などで知られる。(1817〜1875)

トルストイ【Aleksei N. Tolstoi】

ロシア(ソ連)の小説家。主として革命戦やロシア史に取材した作品を書いた。長編「苦悩の中を行く」「ピョートル一世」など。(1883〜1945)

トルストイ【Lev N. Tolstoi】

ロシアの小説家・思想家。領地の農民の教育事業に取り組むかたわら作家活動。独自のキリスト教的立場(トルストイ主義)を提唱。私有財産や性欲を否定し、悪への無抵抗や反戦を説き、社会・教会・芸術批判を展開、道徳的権威として世界的に大きな影響力を持った。1910年家出を決行、寒村の駅舎で病死。著作に、長編「戦争と平和」「アンナ=カレーニナ」「復活」、戯曲「闇の力」、創作民話「イワンのばか」、論文「懺悔」など。(1828〜1910)

トルストイアン【Tolstoian】

レフ=トルストイの思想を奉ずる人々。原始キリスト教的な隣人愛を説き、素朴な農民生活を理想とし、悪に対する無抵抗主義をとる。日本の白樺派もその影響を受けた。

トルソー【torso イタリア】

①首および四肢を欠く胴体だけの彫像。

②(→)ドレス‐フォームに同じ。

ドル‐だて【ドル建て】

輸出入取引や資金の貸借・投資において、ドルによる通貨表示を行うこと。

ドルチェ【dolce イタリア】

①〔音〕発想標語。「甘美に」の意。

②イタリアの甘い菓子・デザート。

トルテ【Torte ドイツ】

ドイツ・オーストリア風のケーキ。多く円形で、生クリーム・チョコレート・果物などで飾る。「ザッハ‐―」

トルティーヤ【tortilla スペイン】

①メキシコで、トウモロコシの練粉ねりこを薄い円形に焼いたもの。

②スペインで、オムレツのこと。

トルデシリャス‐じょうやく【トルデシリャス条約】‥デウ‥

(トルデシリャス(Tordesillas)はスペインの都市)1494年、スペインのカトリック両王とポルトガルのジョアン2世との間で取り決められた植民地分割協定。ヴェルデ岬諸島の西方370レグア(約2000キロメートル)より東側をポルトガル領、西側をスペイン領とし、両国は中南米の征服に乗り出した。

ドルトニズム【Daltonism】

(イギリスの化学者ドルトンに因む)色覚異常のこと。

ドルトムント【Dortmund】

ドイツ北西部、ノルトライン‐ヴェストファーレン州にあるルール地方東部の中心都市。鉄道交通の要地。重工業のほかビール醸造業も盛ん。人口59万(1999)。

ドルトン【John Dalton】

イギリスの化学者。化学へ原子概念を導入して科学的原子論の基礎を置き、これから倍数比例の法則を導き出した。自分が色覚異常でその研究も行なった。ダルトン。(1766〜1844)

⇒ドルトン‐の‐げんしせつ【ドルトンの原子説】

⇒ドルトン‐の‐ほうそく【ドルトンの法則】

ドルトン‐の‐げんしせつ【ドルトンの原子説】

各元素はそれぞれ一定の化学的性質および一定の質量を有する原子から成り、化合物はこれらの原子が結合した分子から成るという説。古来の原子論を受け継ぎ、19世紀初頭ドルトンが実証的に確立した。→原子論。

⇒ドルトン【John Dalton】

ドルトン‐の‐ほうそく【ドルトンの法則】‥ハフ‥

ドルトンが1801年に発見した気体の分圧に関する法則。数種の気体を混合した混合気体の圧力は、成分各気体がその混合気体と同温同体積において示す圧力の和に等しいというもの。分圧の法則。

⇒ドルトン【John Dalton】

ドルトン‐プラン【Dalton plan】

アメリカのヘレン=パーカースト(H. H. Parkhurst1887〜1973)が、1920年にマサチューセッツ州ドルトンのハイ‐スクールで創始した教育方法。教科ごとに実験室と呼ぶ、資料を整えた部屋を設け、生徒の興味と能力に応じて学習を進める個別学習に特色がある。

②農業機械の一種。溝の切開き・施肥・播種、その後の覆土鎮圧など種まき作業のすべてを行う。

③技能・能力を向上させるための反復練習。特に、基礎的な教育内容の反復練習による学習。また、それに用いる教材。「―学習」

⇒ドリル‐ジャンボ【drill jumbo】

ドリル‐ジャンボ【drill jumbo】

トンネルなど全断面発破用の孔を一斉にあける装置。

⇒ドリル【drill】

とり‐わき【取り分き】

(「とりわく」(他四)の連用形。副詞的に用いる)ことさらに。特別に。とりわけ。源氏物語紅葉賀「かく―思ひ給へる御覚えの程は」

とり‐わく【撮り枠】

乾板やシート‐フィルムをカメラに装填するための遮光ケース。

とり‐わ・く【取り分く】

[一]〔他四〕

特に他と区別して取り上げる。特にすぐれている。枕草子99「つゆ―・きたる方もなく」

[二]〔他下二〕

⇒とりわける(下一)

とり‐わけ【取分け】

〔副〕

(「とりわける」の連用形から)ことさらに。特別に。竹斎「―王難の苦しみを守らせ給ふ」。「今夏は―暑い」

とり‐わ・ける【取り分ける】

〔他下一〕[文]とりわ・く(下二)

①他と区別して特別にする。

②区別してそれぞれに分ける。また、めいめいが分けて取る。「小皿に―・ける」

とり‐わた・す【取り渡す】

〔他四〕

移す。送りわたす。源氏物語宿木「京の宮に―・さるべき物などあらば」

ドリンク【drink】

飲料。飲物。「ソフト‐―」

⇒ドリンク‐ざい【ドリンク剤】

ドリンク‐ざい【ドリンク剤】

疲労回復や強壮に効果があるとされる小瓶入りの飲料。

⇒ドリンク【drink】

ドリン‐ざい【ドリン剤】

有機塩素系の殺虫剤の一種。アルドリン・エンドリン・ディルドリンなど。毒性・残留性が高く、農薬としての使用が厳重に規制されている。

とりん‐ぼう【取りん坊】‥バウ

①遊里で、遊女をだまして金品を取る客。逆に遊女にだまされて金品を取られる客を「取られん坊」というが、後にこの意にも転用。松の葉2「駒を早めて乗つたりや―」

②ひやかし。素見すけん。洒落本、娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい「往古吉原にては―と云ひ今は素見といふ」

トル【torr】

(トリチェリの名に因む)圧力の単位。1トルは高さ1ミリメートルの水銀柱が底面に及ぼす圧力で、133.3224パスカルに等しい。記号Torrまたはtorr

と・る【取る・採る・捕る・執る・撮る】

〔他五〕

(「て(手)」と同源)

➊手ににぎりもつ。

①手にもつ。にぎる。つかむ。皇極紀「向かつ峰おに立てる夫らが柔手にこでこそ我が手を―・らめ」。日葡辞書「テヲトリクム」

②つかまえる。とらえる。捕獲する。万葉集19「ほととぎす聞けども飽かず網取りに―・りてなつけな離かれず鳴くがね」。日葡辞書「トリヲトル」。「猫がねずみを―・る」

③手に入れる。わが物とする。平家物語7「御運だに尽させ給ひなば…世を―・らせ給はん事かたし」。「天下を―・る」「免許を―・る」「点を―・る」

④手にもって使う。操作する。手で扱う。万葉集18「わが背子が琴―・るなへに常人のいふ嘆かしもいや重しき増すも」。平家物語4「弓矢―・る身」。「舵を―・る」

⑤手にもって植える。古今和歌集秋「きのふこそ早苗―・りしかいつの間に稲葉そよぎて秋風の吹く」

⑥いざないみちびく。源氏物語末摘花「侍従こそ取りなほすべかめれ、又筆の尻―・る博士ぞなかるべき」。日葡辞書「テヲトッテヲシユル」

⑦馬轡くつわをつかんでひく。源氏物語須磨「おりておほん馬の口を―・る」

⑧つまんで引きあげる。好色一代男4「裏つけ袴の股立ち―・つて」。「褄を―・る」

⑨その手で運用する。「政務を―・る」「事務を―・る」

⑩かたく守る。保つ。固持する。「自説を―・って譲らぬ」

➋つかんでそれまでの所から引き離し、または当方へ移しおさめる。

①引きよせる。源氏物語松風「宿守のようにてある人を呼び―・りて語らふ」

②収穫する。採集する。応神紀「香ぐはし花橘下枝らは人皆―・り」。日葡辞書「チヲトル」「ミヲトル」。「山菜を―・る」

③除く。日葡辞書「アカ(淦)ヲトル」。「汚れを―・る」「ふたを―・る」「痛みを―・る」

④討ちとる。万葉集6「千よろづの軍なりともことあげせず―・りて来ぬべきをのことそ思ふ」。平家物語9「名のらずとも首を―・つて人に問へ」。「仇を―・る」

⑤うばう。源氏物語花宴「扇を―・られてからき目を見る」。「顧客を―・られる」「歩行者に気を―・られる」

⑥召しあげる。没収する。源氏物語須磨「遂に御簡削られて官も―・られてはしたなければ」

⑦ぬすむ。平家物語6「さて―・られつらんきぬは何色ぞ」。日葡辞書「タ(他)ノメ(妻)ヲトル」。「財布を―・られる」

⑧身につけているものをはずす。ぬぐ。日葡辞書「ボウシヲトル」。「眼鏡を―・る」

⑨受け収める。受け入れる。摂取する。平家物語5「天の与ふるを―・らざれば却て咎を受く」。「料金を―・る」「栄養を―・る」「睡眠を―・る」

⑩もらう。狂言、法師が母「総て暇を貰ふには、男の手から塵を結んでなりとも―・るものじや」。「許可を―・る」

⑪嫁・婿などを、むかえる。もらう。狂言、八幡の前「一芸あるものを婿に―・ろうと存ずる」。「養女を―・る」

⑫師匠などにつく。主人に仕える。源氏物語紅葉賀「舞の師どもなど世になべてならぬを―・りつつおのおの籠り居てなむ習ひける」。「主を―・る」

⑬歌などを詠み続ける。源氏物語早蕨「行きかふ時々に随ひ、花鳥の色をも音をも、同じ心に起き臥し見つつ、はかなき事をも、もと末を―・りていひかはし」

⑭芸者・娼妓しょうぎなどが客を迎えて勤める。「客を―・る」

⑮持って来させて買う。ひきつづき買う。「新聞を―・る」「出前を―・る」

⑯税などを課して出させる。税などを受けおさめる。「税金を―・る」

⑰約束のうえ出させて受納する。「月給を―・る」「月謝を―・る」

⑱代価として受ける。価する。「1個で50円―・る」

⑲分ける。移す。「火鉢へ火を―・る」「小皿に―・る」

⑳費やす。「時間を―・る」「手間を―・る」

㉑つみかさねる。春の日「世に合はぬ局涙に年―・りて」(雨桐)

②農業機械の一種。溝の切開き・施肥・播種、その後の覆土鎮圧など種まき作業のすべてを行う。

③技能・能力を向上させるための反復練習。特に、基礎的な教育内容の反復練習による学習。また、それに用いる教材。「―学習」

⇒ドリル‐ジャンボ【drill jumbo】

ドリル‐ジャンボ【drill jumbo】

トンネルなど全断面発破用の孔を一斉にあける装置。

⇒ドリル【drill】

とり‐わき【取り分き】

(「とりわく」(他四)の連用形。副詞的に用いる)ことさらに。特別に。とりわけ。源氏物語紅葉賀「かく―思ひ給へる御覚えの程は」

とり‐わく【撮り枠】

乾板やシート‐フィルムをカメラに装填するための遮光ケース。

とり‐わ・く【取り分く】

[一]〔他四〕

特に他と区別して取り上げる。特にすぐれている。枕草子99「つゆ―・きたる方もなく」

[二]〔他下二〕

⇒とりわける(下一)

とり‐わけ【取分け】

〔副〕

(「とりわける」の連用形から)ことさらに。特別に。竹斎「―王難の苦しみを守らせ給ふ」。「今夏は―暑い」

とり‐わ・ける【取り分ける】

〔他下一〕[文]とりわ・く(下二)

①他と区別して特別にする。

②区別してそれぞれに分ける。また、めいめいが分けて取る。「小皿に―・ける」

とり‐わた・す【取り渡す】

〔他四〕

移す。送りわたす。源氏物語宿木「京の宮に―・さるべき物などあらば」

ドリンク【drink】

飲料。飲物。「ソフト‐―」

⇒ドリンク‐ざい【ドリンク剤】

ドリンク‐ざい【ドリンク剤】

疲労回復や強壮に効果があるとされる小瓶入りの飲料。

⇒ドリンク【drink】

ドリン‐ざい【ドリン剤】

有機塩素系の殺虫剤の一種。アルドリン・エンドリン・ディルドリンなど。毒性・残留性が高く、農薬としての使用が厳重に規制されている。

とりん‐ぼう【取りん坊】‥バウ

①遊里で、遊女をだまして金品を取る客。逆に遊女にだまされて金品を取られる客を「取られん坊」というが、後にこの意にも転用。松の葉2「駒を早めて乗つたりや―」

②ひやかし。素見すけん。洒落本、娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい「往古吉原にては―と云ひ今は素見といふ」

トル【torr】

(トリチェリの名に因む)圧力の単位。1トルは高さ1ミリメートルの水銀柱が底面に及ぼす圧力で、133.3224パスカルに等しい。記号Torrまたはtorr

と・る【取る・採る・捕る・執る・撮る】

〔他五〕

(「て(手)」と同源)

➊手ににぎりもつ。

①手にもつ。にぎる。つかむ。皇極紀「向かつ峰おに立てる夫らが柔手にこでこそ我が手を―・らめ」。日葡辞書「テヲトリクム」

②つかまえる。とらえる。捕獲する。万葉集19「ほととぎす聞けども飽かず網取りに―・りてなつけな離かれず鳴くがね」。日葡辞書「トリヲトル」。「猫がねずみを―・る」

③手に入れる。わが物とする。平家物語7「御運だに尽させ給ひなば…世を―・らせ給はん事かたし」。「天下を―・る」「免許を―・る」「点を―・る」

④手にもって使う。操作する。手で扱う。万葉集18「わが背子が琴―・るなへに常人のいふ嘆かしもいや重しき増すも」。平家物語4「弓矢―・る身」。「舵を―・る」

⑤手にもって植える。古今和歌集秋「きのふこそ早苗―・りしかいつの間に稲葉そよぎて秋風の吹く」

⑥いざないみちびく。源氏物語末摘花「侍従こそ取りなほすべかめれ、又筆の尻―・る博士ぞなかるべき」。日葡辞書「テヲトッテヲシユル」

⑦馬轡くつわをつかんでひく。源氏物語須磨「おりておほん馬の口を―・る」

⑧つまんで引きあげる。好色一代男4「裏つけ袴の股立ち―・つて」。「褄を―・る」

⑨その手で運用する。「政務を―・る」「事務を―・る」

⑩かたく守る。保つ。固持する。「自説を―・って譲らぬ」

➋つかんでそれまでの所から引き離し、または当方へ移しおさめる。

①引きよせる。源氏物語松風「宿守のようにてある人を呼び―・りて語らふ」

②収穫する。採集する。応神紀「香ぐはし花橘下枝らは人皆―・り」。日葡辞書「チヲトル」「ミヲトル」。「山菜を―・る」

③除く。日葡辞書「アカ(淦)ヲトル」。「汚れを―・る」「ふたを―・る」「痛みを―・る」

④討ちとる。万葉集6「千よろづの軍なりともことあげせず―・りて来ぬべきをのことそ思ふ」。平家物語9「名のらずとも首を―・つて人に問へ」。「仇を―・る」

⑤うばう。源氏物語花宴「扇を―・られてからき目を見る」。「顧客を―・られる」「歩行者に気を―・られる」

⑥召しあげる。没収する。源氏物語須磨「遂に御簡削られて官も―・られてはしたなければ」

⑦ぬすむ。平家物語6「さて―・られつらんきぬは何色ぞ」。日葡辞書「タ(他)ノメ(妻)ヲトル」。「財布を―・られる」

⑧身につけているものをはずす。ぬぐ。日葡辞書「ボウシヲトル」。「眼鏡を―・る」

⑨受け収める。受け入れる。摂取する。平家物語5「天の与ふるを―・らざれば却て咎を受く」。「料金を―・る」「栄養を―・る」「睡眠を―・る」

⑩もらう。狂言、法師が母「総て暇を貰ふには、男の手から塵を結んでなりとも―・るものじや」。「許可を―・る」

⑪嫁・婿などを、むかえる。もらう。狂言、八幡の前「一芸あるものを婿に―・ろうと存ずる」。「養女を―・る」

⑫師匠などにつく。主人に仕える。源氏物語紅葉賀「舞の師どもなど世になべてならぬを―・りつつおのおの籠り居てなむ習ひける」。「主を―・る」

⑬歌などを詠み続ける。源氏物語早蕨「行きかふ時々に随ひ、花鳥の色をも音をも、同じ心に起き臥し見つつ、はかなき事をも、もと末を―・りていひかはし」

⑭芸者・娼妓しょうぎなどが客を迎えて勤める。「客を―・る」

⑮持って来させて買う。ひきつづき買う。「新聞を―・る」「出前を―・る」

⑯税などを課して出させる。税などを受けおさめる。「税金を―・る」

⑰約束のうえ出させて受納する。「月給を―・る」「月謝を―・る」

⑱代価として受ける。価する。「1個で50円―・る」

⑲分ける。移す。「火鉢へ火を―・る」「小皿に―・る」

⑳費やす。「時間を―・る」「手間を―・る」

㉑つみかさねる。春の日「世に合はぬ局涙に年―・りて」(雨桐)

残し貯える。古今和歌集恋「忘れ草種―・らましを逢ふことのいと斯く難きものと知りせば」

➌身に負い持つ。

①身に受ける。源氏物語夕顔「ありありてをこがましき名を―・るべきかな」。日葡辞書「ナヲトル」。「年を―・る」「相手にひけを―・る」

②身に負うて行う。「仲介の労を―・る」

③跡をつぐ。「後あとを―・る」

➍えらび出す。

①採用する。あげ用いる。源氏物語帚木「―・る方なく口惜しき際きわと、優なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数ひとしくこそ侍らめ」。「経験者を―・る」

②えらぶ。源氏物語薄雲「日など―・らせ給ひて、忍びやかにさるべき事など宣ひおきてさせ給ふ」。日葡辞書「クジヲトル」

➎事物をつくり出す。

①つくり出す。製する。「豆から油を―・る」

②形を模してつくる。「型を―・る」

③ノートや控えなどを書く。万葉集20「わが妻も画にかき―・らむ暇もが旅ゆくあれは見つつ偲はむ」。「メモを―・る」

④音・映像・動きを記録する。「写真を―・る」

➏物事の内容をはかり知る。

①相手の心を推量してうまくはからう。源氏物語花散里「さきざきも聞きし声なれば、こわづくり気色―・りて御消息聞ゆ」。好色一代女1「位取ることは脇になりて機嫌を―・ることになりぬ」

②考える。理解する。解釈する。推量する。「悪く―・る」

③はかる。かぞえる。「数を―・る」「脈を―・る」

➐ある所を占める。

①定め落ち着く。源氏物語若紫「くらぶの山に宿りも―・らまほしげなれど」。日葡辞書「ヤドヲトル」

②定め設ける。「床を―・る」

③予約する。「特別席を―・る」

➑遊戯・競技などを行う。

①合わせる。源氏物語明石「声よき人に謡はせて我も時々ひやうし―・りて声打添へ給ふを」。「調子を―・る」

②相撲をする。今昔物語集23「尻蹴くえむとする相撲すまいをも―・りて」。「もう一番―・る」

③カルタとりをする。「カルタを―・る」

➒関係する。

①(主に「…に―・り(っ)て」の形で)…に関して。…の見地からは。源氏物語若菜上「身に―・りては事にもあるまじく思ひ給へ立ち侍る折々あるを」。「私に―・っては叔父に当たる」

②なずらえる。たとえる。「人体に―・れば琵琶湖は臍へその孔」

➓(連用形が他の動詞の上に付いて)直接手をくだしてその行為を行きとどいたものにする意を表す。転じて、語調を整えるのにも用いる。源氏物語椎本「年頃打忘れたりつる古への御事をさへ―・りかさねて、聞えやらむかたもなくおぼほれゐたり」。「式を―・り行う」「―・りいそぎ御返事申し上げます」

◇広く一般には「取」、➋2のような採集・採取や➍のような採用・採択の意の場合に「採」、➊2には「捕」「獲」、➊4・9などでは「執」、➋2で収穫の場合に「穫」、➋7は「盗」、➋9で摂取の場合には「摂」も使う。また、➎4で写真・映画の場合は「撮る」と書き、録音・録画の場合は「録る」と書くこともある。

⇒捕らぬ狸の皮算用

⇒取りも敢えず

⇒取るに足りない

⇒取る物も取り敢えず

と・る【照る】

〔自四〕

(上代東国方言)(→)「てる」に同じ。万葉集14「日が―・れば」

ドル【dollar オランダ・弗】

(ドルラルの略)アメリカ合衆国・カナダ・オーストラリアなどの貨幣単位。普通はアメリカ合衆国のドル(U. S. dollar)を指す。これはアメリカ合衆国のドルが国際決済通貨・国際準備通貨として、世界で最も多く利用されてきたためである。ダラー。記号$または$

ど‐るい【土塁】

土を盛り上げて築いた、小さなとりで。

トルイジン【toluidine】

分子式C6H4(CH3)NH2 アニリンに類似の性質をもち、アゾ染料の製造に用いる。

ドルイド‐きょう【ドルイド教】‥ケウ

(druidism)古代ケルト民族が創始し、ガリア・イギリスなどで行われた宗教。霊魂の不滅と輪廻りんね・転生を信じ、死の神が世界の主宰者であると信じた。

トルヴァルセン【Bertel Thorvaldsen】

デンマークの彫刻家。新古典主義の代表者。(1770〜1844)

トルヴェール【trouvères フランス】

「トルバドゥール」参照。

トルースタイト【troostite】

鋼の焼入れ組織の一種。鉄と炭化鉄との混合したもので、焼入れの不十分の時に生じる。マルテンサイトに次ぐ硬さを有し、弾性限界が高く、より靱性じんせいが大きいので高級刃物の組織として利用。

ドルーズ‐は【ドルーズ派】

(Durūz)イスラムのシーア派に属するイスマイル派の一分派。ファーティマ朝カリフ、ハーキムを神格化することで他のムスリムから批判視されている。主にレバノン・シリア・イスラエルに分布。

トルーマン【Harry S.Truman】

アメリカ合衆国第33代大統領(1945〜1953)。民主党出身。F.ルーズヴェルトの急死で副大統領から大統領に就任。第二次大戦終結および戦後処理を担当。(1884〜1972)

トルーマン(右チャーチル首相)

提供:毎日新聞社

残し貯える。古今和歌集恋「忘れ草種―・らましを逢ふことのいと斯く難きものと知りせば」

➌身に負い持つ。

①身に受ける。源氏物語夕顔「ありありてをこがましき名を―・るべきかな」。日葡辞書「ナヲトル」。「年を―・る」「相手にひけを―・る」

②身に負うて行う。「仲介の労を―・る」

③跡をつぐ。「後あとを―・る」

➍えらび出す。

①採用する。あげ用いる。源氏物語帚木「―・る方なく口惜しき際きわと、優なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数ひとしくこそ侍らめ」。「経験者を―・る」

②えらぶ。源氏物語薄雲「日など―・らせ給ひて、忍びやかにさるべき事など宣ひおきてさせ給ふ」。日葡辞書「クジヲトル」

➎事物をつくり出す。

①つくり出す。製する。「豆から油を―・る」

②形を模してつくる。「型を―・る」

③ノートや控えなどを書く。万葉集20「わが妻も画にかき―・らむ暇もが旅ゆくあれは見つつ偲はむ」。「メモを―・る」

④音・映像・動きを記録する。「写真を―・る」

➏物事の内容をはかり知る。

①相手の心を推量してうまくはからう。源氏物語花散里「さきざきも聞きし声なれば、こわづくり気色―・りて御消息聞ゆ」。好色一代女1「位取ることは脇になりて機嫌を―・ることになりぬ」

②考える。理解する。解釈する。推量する。「悪く―・る」

③はかる。かぞえる。「数を―・る」「脈を―・る」

➐ある所を占める。

①定め落ち着く。源氏物語若紫「くらぶの山に宿りも―・らまほしげなれど」。日葡辞書「ヤドヲトル」

②定め設ける。「床を―・る」

③予約する。「特別席を―・る」

➑遊戯・競技などを行う。

①合わせる。源氏物語明石「声よき人に謡はせて我も時々ひやうし―・りて声打添へ給ふを」。「調子を―・る」

②相撲をする。今昔物語集23「尻蹴くえむとする相撲すまいをも―・りて」。「もう一番―・る」

③カルタとりをする。「カルタを―・る」

➒関係する。

①(主に「…に―・り(っ)て」の形で)…に関して。…の見地からは。源氏物語若菜上「身に―・りては事にもあるまじく思ひ給へ立ち侍る折々あるを」。「私に―・っては叔父に当たる」

②なずらえる。たとえる。「人体に―・れば琵琶湖は臍へその孔」

➓(連用形が他の動詞の上に付いて)直接手をくだしてその行為を行きとどいたものにする意を表す。転じて、語調を整えるのにも用いる。源氏物語椎本「年頃打忘れたりつる古への御事をさへ―・りかさねて、聞えやらむかたもなくおぼほれゐたり」。「式を―・り行う」「―・りいそぎ御返事申し上げます」

◇広く一般には「取」、➋2のような採集・採取や➍のような採用・採択の意の場合に「採」、➊2には「捕」「獲」、➊4・9などでは「執」、➋2で収穫の場合に「穫」、➋7は「盗」、➋9で摂取の場合には「摂」も使う。また、➎4で写真・映画の場合は「撮る」と書き、録音・録画の場合は「録る」と書くこともある。

⇒捕らぬ狸の皮算用

⇒取りも敢えず

⇒取るに足りない

⇒取る物も取り敢えず

と・る【照る】

〔自四〕

(上代東国方言)(→)「てる」に同じ。万葉集14「日が―・れば」

ドル【dollar オランダ・弗】

(ドルラルの略)アメリカ合衆国・カナダ・オーストラリアなどの貨幣単位。普通はアメリカ合衆国のドル(U. S. dollar)を指す。これはアメリカ合衆国のドルが国際決済通貨・国際準備通貨として、世界で最も多く利用されてきたためである。ダラー。記号$または$

ど‐るい【土塁】

土を盛り上げて築いた、小さなとりで。

トルイジン【toluidine】

分子式C6H4(CH3)NH2 アニリンに類似の性質をもち、アゾ染料の製造に用いる。

ドルイド‐きょう【ドルイド教】‥ケウ

(druidism)古代ケルト民族が創始し、ガリア・イギリスなどで行われた宗教。霊魂の不滅と輪廻りんね・転生を信じ、死の神が世界の主宰者であると信じた。

トルヴァルセン【Bertel Thorvaldsen】

デンマークの彫刻家。新古典主義の代表者。(1770〜1844)

トルヴェール【trouvères フランス】

「トルバドゥール」参照。

トルースタイト【troostite】

鋼の焼入れ組織の一種。鉄と炭化鉄との混合したもので、焼入れの不十分の時に生じる。マルテンサイトに次ぐ硬さを有し、弾性限界が高く、より靱性じんせいが大きいので高級刃物の組織として利用。

ドルーズ‐は【ドルーズ派】

(Durūz)イスラムのシーア派に属するイスマイル派の一分派。ファーティマ朝カリフ、ハーキムを神格化することで他のムスリムから批判視されている。主にレバノン・シリア・イスラエルに分布。

トルーマン【Harry S.Truman】

アメリカ合衆国第33代大統領(1945〜1953)。民主党出身。F.ルーズヴェルトの急死で副大統領から大統領に就任。第二次大戦終結および戦後処理を担当。(1884〜1972)

トルーマン(右チャーチル首相)

提供:毎日新聞社

⇒トルーマン‐ドクトリン【Truman Doctrine】

トルーマン‐ドクトリン【Truman Doctrine】

トルーマンが、1947年3月、議会でギリシア・トルコ両国に対する軍事援助を要請すると同時に、自由主義諸国に対する共産主義の脅威と闘うことを唱えた主張。

⇒トルーマン【Harry S.Truman】

トルエン【toluene】

分子式C6H5CH3 芳香族炭化水素の一つ。ベンゼンの水素原子1個をメチル基で置換したもの。無色の液体。コールタール中に含まれる。石油の接触改質によっても作られる。染料・火薬・医薬・合成樹脂・合成繊維の原料。また溶剤として重要。トルオール。

トルオール【Toluol ドイツ】

(→)トルエンに同じ。

ドル‐か【ドル化】‥クワ

(dollarization)米国以外の国が公式に米ドルを国内通貨として流通させること。

ドル‐がいこう【ドル外交】‥グワイカウ

資本力を背景として、自国勢力の対外発展を図るアメリカ外交政策の称。特に20世紀初め、タフト大統領が中南米と東アジアで進めた経済外交。

ドルかい‐じけん【ドル買い事件】‥カヒ‥

1931年秋、日本政府の金輸出再禁止を見越した財閥系銀行・会社がドル貨証券の買入れに狂奔した事件。同年12月犬養内閣により金輸出再禁止措置がとられ、ドル買い側は巨利を得たため、国民の反感を買った。

ドルガプル【Durgapur】

インド東部、西ベンガル州中部の都市。ダモダル川中流にあり、同川流域のアサンソルとともにインド有数の工業地帯を形成。人口49万3千(2001)。ドゥルガプル。

トルキスタン【Turkestan】

アジア中央部、パミール高原および天山山脈を中心としてその東西にわたる地方。西部の西トルキスタンはカザフスタン・トルクメニスタン・ウズベキスタン・タジキスタン・キルギスの5共和国から成り、東部の東トルキスタンは中国の新疆ウイグル自治区に属す。

トルク【torque】

①物体を回転させる能力の大きさ。

②原動機の回転力。

⇒トルク‐コンバーター【torque converter】

⇒トルク‐メーター【torquemeter】

トルク‐コンバーター【torque converter】

動力を伝達する装置。一般に機械的動力を流体を介して伝達する。

⇒トルク【torque】

トルク‐メーター【torquemeter】

トルク計測器。

⇒トルク【torque】

トルクメニスタン【Turkmenistan】

中央アジア南西部の共和国。カスピ海に面し、大部分がカラクム砂漠。1991年ソ連解体で独立。住民はアルタイ系トルクメン人が主でイスラム教を信奉。面積48万8000平方キロメートル。人口485万9千(1998)。旧称トルクメン。首都アシガバード。→CIS(図)

トルクメン【Turkmen】

①トルクメニスタンの旧称。

②アルタイ系トルクメン人。

トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

小アジア半島と、バルカン半島の南東端とにまたがる共和国。オスマン帝国の中心として栄えたが、第一次大戦に敗北後、ケマル=パシャの指導する民族運動が興って帝政を廃し、イギリス・ギリシア・フランスなどの侵入軍を撃破、1923年共和制を宣言し、ローザンヌ条約で現国土を確保。国民はイスラムを信奉。面積77万5000平方キロメートル、人口7115万(2004)。首都アンカラ。→西アジア(図)。

アタチュルク廟(アンカラ)

撮影:田沼武能

⇒トルーマン‐ドクトリン【Truman Doctrine】

トルーマン‐ドクトリン【Truman Doctrine】

トルーマンが、1947年3月、議会でギリシア・トルコ両国に対する軍事援助を要請すると同時に、自由主義諸国に対する共産主義の脅威と闘うことを唱えた主張。

⇒トルーマン【Harry S.Truman】

トルエン【toluene】

分子式C6H5CH3 芳香族炭化水素の一つ。ベンゼンの水素原子1個をメチル基で置換したもの。無色の液体。コールタール中に含まれる。石油の接触改質によっても作られる。染料・火薬・医薬・合成樹脂・合成繊維の原料。また溶剤として重要。トルオール。

トルオール【Toluol ドイツ】

(→)トルエンに同じ。

ドル‐か【ドル化】‥クワ

(dollarization)米国以外の国が公式に米ドルを国内通貨として流通させること。

ドル‐がいこう【ドル外交】‥グワイカウ

資本力を背景として、自国勢力の対外発展を図るアメリカ外交政策の称。特に20世紀初め、タフト大統領が中南米と東アジアで進めた経済外交。

ドルかい‐じけん【ドル買い事件】‥カヒ‥

1931年秋、日本政府の金輸出再禁止を見越した財閥系銀行・会社がドル貨証券の買入れに狂奔した事件。同年12月犬養内閣により金輸出再禁止措置がとられ、ドル買い側は巨利を得たため、国民の反感を買った。

ドルガプル【Durgapur】

インド東部、西ベンガル州中部の都市。ダモダル川中流にあり、同川流域のアサンソルとともにインド有数の工業地帯を形成。人口49万3千(2001)。ドゥルガプル。

トルキスタン【Turkestan】

アジア中央部、パミール高原および天山山脈を中心としてその東西にわたる地方。西部の西トルキスタンはカザフスタン・トルクメニスタン・ウズベキスタン・タジキスタン・キルギスの5共和国から成り、東部の東トルキスタンは中国の新疆ウイグル自治区に属す。

トルク【torque】

①物体を回転させる能力の大きさ。

②原動機の回転力。

⇒トルク‐コンバーター【torque converter】

⇒トルク‐メーター【torquemeter】

トルク‐コンバーター【torque converter】

動力を伝達する装置。一般に機械的動力を流体を介して伝達する。

⇒トルク【torque】

トルク‐メーター【torquemeter】

トルク計測器。

⇒トルク【torque】

トルクメニスタン【Turkmenistan】

中央アジア南西部の共和国。カスピ海に面し、大部分がカラクム砂漠。1991年ソ連解体で独立。住民はアルタイ系トルクメン人が主でイスラム教を信奉。面積48万8000平方キロメートル。人口485万9千(1998)。旧称トルクメン。首都アシガバード。→CIS(図)

トルクメン【Turkmen】

①トルクメニスタンの旧称。

②アルタイ系トルクメン人。

トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

小アジア半島と、バルカン半島の南東端とにまたがる共和国。オスマン帝国の中心として栄えたが、第一次大戦に敗北後、ケマル=パシャの指導する民族運動が興って帝政を廃し、イギリス・ギリシア・フランスなどの侵入軍を撃破、1923年共和制を宣言し、ローザンヌ条約で現国土を確保。国民はイスラムを信奉。面積77万5000平方キロメートル、人口7115万(2004)。首都アンカラ。→西アジア(図)。

アタチュルク廟(アンカラ)

撮影:田沼武能

⇒トルコ‐あか【トルコ赤】

⇒トルコ‐いし【トルコ石】

⇒トルコ‐かくめい【トルコ革命】

⇒トルコ‐ぎきょう【トルコ桔梗】

⇒トルコ‐ご【トルコ語】

⇒トルコ‐タバコ【トルコ煙草】

⇒トルコ‐だま【トルコ玉】

⇒トルコ‐ぶろ【トルコ風呂】

⇒トルコ‐ぼう【トルコ帽】

トルコ‐あか【トルコ赤】

綿布に茜あかねまたはアリザリンを使って染めた赤色。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐いし【トルコ石】

(turquoise)銅・アルミニウム・リンなどを含む鉱物。三斜晶系に属し、青色または青緑色で、装飾品として珍重。主産地はイラン。トルコ玉。ターコイズ。

トルコ石(原石)

撮影:関戸 勇

⇒トルコ‐あか【トルコ赤】

⇒トルコ‐いし【トルコ石】

⇒トルコ‐かくめい【トルコ革命】

⇒トルコ‐ぎきょう【トルコ桔梗】

⇒トルコ‐ご【トルコ語】

⇒トルコ‐タバコ【トルコ煙草】

⇒トルコ‐だま【トルコ玉】

⇒トルコ‐ぶろ【トルコ風呂】

⇒トルコ‐ぼう【トルコ帽】

トルコ‐あか【トルコ赤】

綿布に茜あかねまたはアリザリンを使って染めた赤色。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐いし【トルコ石】

(turquoise)銅・アルミニウム・リンなどを含む鉱物。三斜晶系に属し、青色または青緑色で、装飾品として珍重。主産地はイラン。トルコ玉。ターコイズ。

トルコ石(原石)

撮影:関戸 勇

トルコ石

撮影:関戸 勇

トルコ石

撮影:関戸 勇

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐かくめい【トルコ革命】

ケマル=パシャの指導下オスマン朝を倒して1923年トルコ共和国を建てた革命。イスラム圏で最初の政教分離国家ができ、近代化政策を推進。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぎきょう【トルコ桔梗】‥キヤウ

リンドウ科の一年草。キキョウ類ではない。北アメリカ原産。高さ40〜50センチメートル、楕円形のとがった葉を対生。やや長い花梗に紫紅色の花をつける。園芸品種が多く白・桃・紫色、八重咲などもある。切花用に栽培。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ご【トルコ語】

(Turkish)トルコ共和国などで用いられている言語。アルタイ語族のチュルク語派に属する。アラビア語・ペルシア語の影響が大。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐タバコ【トルコ煙草】

トルコ産の葉タバコ。古来最も優良な紙巻タバコの原料。葉色は鮮黄、特に芳香佳良、味も甘美で、ニコチンの含量は少ない。エジプト‐タバコ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐だま【トルコ玉】

(→)トルコ石に同じ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぶろ【トルコ風呂】

蒸し風呂の一種。ローマ風呂。→ソープランド。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぼう【トルコ帽】

円錐台形のフェルト製の帽子。黒色または暗赤色で、房飾り付き。1820年代、オスマン帝国が陸軍の制帽に定めた。今はイスラム教徒が着用。フェズ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルストイ【Aleksei K. Tolstoi】

ロシアの詩人・劇作家・小説家。イワン雷帝時代を描く歴史小説「白銀公爵」、史劇三部作などで知られる。(1817〜1875)

トルストイ【Aleksei N. Tolstoi】

ロシア(ソ連)の小説家。主として革命戦やロシア史に取材した作品を書いた。長編「苦悩の中を行く」「ピョートル一世」など。(1883〜1945)

トルストイ【Lev N. Tolstoi】

ロシアの小説家・思想家。領地の農民の教育事業に取り組むかたわら作家活動。独自のキリスト教的立場(トルストイ主義)を提唱。私有財産や性欲を否定し、悪への無抵抗や反戦を説き、社会・教会・芸術批判を展開、道徳的権威として世界的に大きな影響力を持った。1910年家出を決行、寒村の駅舎で病死。著作に、長編「戦争と平和」「アンナ=カレーニナ」「復活」、戯曲「闇の力」、創作民話「イワンのばか」、論文「懺悔」など。(1828〜1910)

トルストイアン【Tolstoian】

レフ=トルストイの思想を奉ずる人々。原始キリスト教的な隣人愛を説き、素朴な農民生活を理想とし、悪に対する無抵抗主義をとる。日本の白樺派もその影響を受けた。

トルソー【torso イタリア】

①首および四肢を欠く胴体だけの彫像。

②(→)ドレス‐フォームに同じ。

ドル‐だて【ドル建て】

輸出入取引や資金の貸借・投資において、ドルによる通貨表示を行うこと。

ドルチェ【dolce イタリア】

①〔音〕発想標語。「甘美に」の意。

②イタリアの甘い菓子・デザート。

トルテ【Torte ドイツ】

ドイツ・オーストリア風のケーキ。多く円形で、生クリーム・チョコレート・果物などで飾る。「ザッハ‐―」

トルティーヤ【tortilla スペイン】

①メキシコで、トウモロコシの練粉ねりこを薄い円形に焼いたもの。

②スペインで、オムレツのこと。

トルデシリャス‐じょうやく【トルデシリャス条約】‥デウ‥

(トルデシリャス(Tordesillas)はスペインの都市)1494年、スペインのカトリック両王とポルトガルのジョアン2世との間で取り決められた植民地分割協定。ヴェルデ岬諸島の西方370レグア(約2000キロメートル)より東側をポルトガル領、西側をスペイン領とし、両国は中南米の征服に乗り出した。

ドルトニズム【Daltonism】

(イギリスの化学者ドルトンに因む)色覚異常のこと。

ドルトムント【Dortmund】

ドイツ北西部、ノルトライン‐ヴェストファーレン州にあるルール地方東部の中心都市。鉄道交通の要地。重工業のほかビール醸造業も盛ん。人口59万(1999)。

ドルトン【John Dalton】

イギリスの化学者。化学へ原子概念を導入して科学的原子論の基礎を置き、これから倍数比例の法則を導き出した。自分が色覚異常でその研究も行なった。ダルトン。(1766〜1844)

⇒ドルトン‐の‐げんしせつ【ドルトンの原子説】

⇒ドルトン‐の‐ほうそく【ドルトンの法則】

ドルトン‐の‐げんしせつ【ドルトンの原子説】

各元素はそれぞれ一定の化学的性質および一定の質量を有する原子から成り、化合物はこれらの原子が結合した分子から成るという説。古来の原子論を受け継ぎ、19世紀初頭ドルトンが実証的に確立した。→原子論。

⇒ドルトン【John Dalton】

ドルトン‐の‐ほうそく【ドルトンの法則】‥ハフ‥

ドルトンが1801年に発見した気体の分圧に関する法則。数種の気体を混合した混合気体の圧力は、成分各気体がその混合気体と同温同体積において示す圧力の和に等しいというもの。分圧の法則。

⇒ドルトン【John Dalton】

ドルトン‐プラン【Dalton plan】

アメリカのヘレン=パーカースト(H. H. Parkhurst1887〜1973)が、1920年にマサチューセッツ州ドルトンのハイ‐スクールで創始した教育方法。教科ごとに実験室と呼ぶ、資料を整えた部屋を設け、生徒の興味と能力に応じて学習を進める個別学習に特色がある。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐かくめい【トルコ革命】

ケマル=パシャの指導下オスマン朝を倒して1923年トルコ共和国を建てた革命。イスラム圏で最初の政教分離国家ができ、近代化政策を推進。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぎきょう【トルコ桔梗】‥キヤウ

リンドウ科の一年草。キキョウ類ではない。北アメリカ原産。高さ40〜50センチメートル、楕円形のとがった葉を対生。やや長い花梗に紫紅色の花をつける。園芸品種が多く白・桃・紫色、八重咲などもある。切花用に栽培。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ご【トルコ語】

(Turkish)トルコ共和国などで用いられている言語。アルタイ語族のチュルク語派に属する。アラビア語・ペルシア語の影響が大。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐タバコ【トルコ煙草】

トルコ産の葉タバコ。古来最も優良な紙巻タバコの原料。葉色は鮮黄、特に芳香佳良、味も甘美で、ニコチンの含量は少ない。エジプト‐タバコ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐だま【トルコ玉】

(→)トルコ石に同じ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぶろ【トルコ風呂】

蒸し風呂の一種。ローマ風呂。→ソープランド。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルコ‐ぼう【トルコ帽】

円錐台形のフェルト製の帽子。黒色または暗赤色で、房飾り付き。1820年代、オスマン帝国が陸軍の制帽に定めた。今はイスラム教徒が着用。フェズ。

⇒トルコ【Turco ポルトガル・土耳古】

トルストイ【Aleksei K. Tolstoi】

ロシアの詩人・劇作家・小説家。イワン雷帝時代を描く歴史小説「白銀公爵」、史劇三部作などで知られる。(1817〜1875)

トルストイ【Aleksei N. Tolstoi】

ロシア(ソ連)の小説家。主として革命戦やロシア史に取材した作品を書いた。長編「苦悩の中を行く」「ピョートル一世」など。(1883〜1945)

トルストイ【Lev N. Tolstoi】

ロシアの小説家・思想家。領地の農民の教育事業に取り組むかたわら作家活動。独自のキリスト教的立場(トルストイ主義)を提唱。私有財産や性欲を否定し、悪への無抵抗や反戦を説き、社会・教会・芸術批判を展開、道徳的権威として世界的に大きな影響力を持った。1910年家出を決行、寒村の駅舎で病死。著作に、長編「戦争と平和」「アンナ=カレーニナ」「復活」、戯曲「闇の力」、創作民話「イワンのばか」、論文「懺悔」など。(1828〜1910)

トルストイアン【Tolstoian】

レフ=トルストイの思想を奉ずる人々。原始キリスト教的な隣人愛を説き、素朴な農民生活を理想とし、悪に対する無抵抗主義をとる。日本の白樺派もその影響を受けた。

トルソー【torso イタリア】

①首および四肢を欠く胴体だけの彫像。

②(→)ドレス‐フォームに同じ。

ドル‐だて【ドル建て】

輸出入取引や資金の貸借・投資において、ドルによる通貨表示を行うこと。

ドルチェ【dolce イタリア】

①〔音〕発想標語。「甘美に」の意。

②イタリアの甘い菓子・デザート。

トルテ【Torte ドイツ】

ドイツ・オーストリア風のケーキ。多く円形で、生クリーム・チョコレート・果物などで飾る。「ザッハ‐―」

トルティーヤ【tortilla スペイン】

①メキシコで、トウモロコシの練粉ねりこを薄い円形に焼いたもの。

②スペインで、オムレツのこと。

トルデシリャス‐じょうやく【トルデシリャス条約】‥デウ‥

(トルデシリャス(Tordesillas)はスペインの都市)1494年、スペインのカトリック両王とポルトガルのジョアン2世との間で取り決められた植民地分割協定。ヴェルデ岬諸島の西方370レグア(約2000キロメートル)より東側をポルトガル領、西側をスペイン領とし、両国は中南米の征服に乗り出した。

ドルトニズム【Daltonism】

(イギリスの化学者ドルトンに因む)色覚異常のこと。

ドルトムント【Dortmund】

ドイツ北西部、ノルトライン‐ヴェストファーレン州にあるルール地方東部の中心都市。鉄道交通の要地。重工業のほかビール醸造業も盛ん。人口59万(1999)。

ドルトン【John Dalton】

イギリスの化学者。化学へ原子概念を導入して科学的原子論の基礎を置き、これから倍数比例の法則を導き出した。自分が色覚異常でその研究も行なった。ダルトン。(1766〜1844)

⇒ドルトン‐の‐げんしせつ【ドルトンの原子説】

⇒ドルトン‐の‐ほうそく【ドルトンの法則】

ドルトン‐の‐げんしせつ【ドルトンの原子説】

各元素はそれぞれ一定の化学的性質および一定の質量を有する原子から成り、化合物はこれらの原子が結合した分子から成るという説。古来の原子論を受け継ぎ、19世紀初頭ドルトンが実証的に確立した。→原子論。

⇒ドルトン【John Dalton】

ドルトン‐の‐ほうそく【ドルトンの法則】‥ハフ‥

ドルトンが1801年に発見した気体の分圧に関する法則。数種の気体を混合した混合気体の圧力は、成分各気体がその混合気体と同温同体積において示す圧力の和に等しいというもの。分圧の法則。

⇒ドルトン【John Dalton】

ドルトン‐プラン【Dalton plan】

アメリカのヘレン=パーカースト(H. H. Parkhurst1887〜1973)が、1920年にマサチューセッツ州ドルトンのハイ‐スクールで創始した教育方法。教科ごとに実験室と呼ぶ、資料を整えた部屋を設け、生徒の興味と能力に応じて学習を進める個別学習に特色がある。

とり‐も‐なおさ‐ず【取りも直さず】‥ナホサ‥🔗⭐🔉

とり‐も‐なおさ‐ず【取りも直さず】‥ナホサ‥

それがそのまま。すなわち。「連絡がないのは―元気だということだ」

とり‐やり【取り遣り】🔗⭐🔉

とり‐やり【取り遣り】

自分の方に取り、また、先方に与えること。贈答。授受。やりとり。浄瑠璃、曾根崎「京の五条の醤油問屋常々銀の―すれば」

とり‐や・る【取り遣る】🔗⭐🔉

とり‐や・る【取り遣る】

〔他四〕

取り除く。とりすてる。源氏物語野分「まぎるる物どもも―・りたればいとよく見ゆ」

とり‐よ・せる【取り寄せる】🔗⭐🔉

とり‐よ・せる【取り寄せる】

〔他下一〕[文]とりよ・す(下二)

①手に取って身に近く引き寄せる。源氏物語真木柱「小さき火取―・せて袖にひき入れて」

②持って来させる。または、送らせる。源氏物語紅葉賀「人召して御琴―・せて弾かせたてまつり給ふ」。「新刊書を―・せる」

とり‐よ・る【取り寄る】🔗⭐🔉

とり‐よ・る【取り寄る】

〔自四〕

①寄って来る。寄り集まる。源氏物語東屋「心かしこく―・りにけり」

②手本とする。よりどころとする。十問最秘抄「―・る所は師匠を本として、堪能の後は独立するなり」

とり‐よろ・う【取りよろふ】‥ヨロフ🔗⭐🔉

とり‐よろ・う【取りよろふ】‥ヨロフ

〔自四〕

未詳。都に近く寄っているの意、そなわりととのうの意とする説などある。万葉集1「大和には群山あれど―・ふ天の香具山」

とりん‐ぼう【取りん坊】‥バウ🔗⭐🔉

とりん‐ぼう【取りん坊】‥バウ

①遊里で、遊女をだまして金品を取る客。逆に遊女にだまされて金品を取られる客を「取られん坊」というが、後にこの意にも転用。松の葉2「駒を早めて乗つたりや―」

②ひやかし。素見すけん。洒落本、娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい「往古吉原にては―と云ひ今は素見といふ」

[漢]取🔗⭐🔉

取 字形

筆順

筆順

〔耳部2画/8画/教育/2872・3C68〕

〔音〕シュ(漢)

〔訓〕とる

[意味]

手ににぎる。自分のものにする。えらびとる。(対)捨。「取得・取材・奪取・聴取・採取」

[解字]

もと、又部6画。会意。「耳」+「又」(=手)。獲物の耳を手でつかむ意。

[下ツキ

喝取・看取・逆取順守・採取・搾取・詐取・進取・摂取・窃取・先取・奪取・聴取・騙取・没取・略取

〔耳部2画/8画/教育/2872・3C68〕

〔音〕シュ(漢)

〔訓〕とる

[意味]

手ににぎる。自分のものにする。えらびとる。(対)捨。「取得・取材・奪取・聴取・採取」

[解字]

もと、又部6画。会意。「耳」+「又」(=手)。獲物の耳を手でつかむ意。

[下ツキ

喝取・看取・逆取順守・採取・搾取・詐取・進取・摂取・窃取・先取・奪取・聴取・騙取・没取・略取

筆順

筆順

〔耳部2画/8画/教育/2872・3C68〕

〔音〕シュ(漢)

〔訓〕とる

[意味]

手ににぎる。自分のものにする。えらびとる。(対)捨。「取得・取材・奪取・聴取・採取」

[解字]

もと、又部6画。会意。「耳」+「又」(=手)。獲物の耳を手でつかむ意。

[下ツキ

喝取・看取・逆取順守・採取・搾取・詐取・進取・摂取・窃取・先取・奪取・聴取・騙取・没取・略取

〔耳部2画/8画/教育/2872・3C68〕

〔音〕シュ(漢)

〔訓〕とる

[意味]

手ににぎる。自分のものにする。えらびとる。(対)捨。「取得・取材・奪取・聴取・採取」

[解字]

もと、又部6画。会意。「耳」+「又」(=手)。獲物の耳を手でつかむ意。

[下ツキ

喝取・看取・逆取順守・採取・搾取・詐取・進取・摂取・窃取・先取・奪取・聴取・騙取・没取・略取

広辞苑に「取」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む