複数辞典一括検索+![]()

![]()

おお‐ごえ【大声】オホゴヱ🔗⭐🔉

おお‐ごえ【大声】オホゴヱ

大きな声。土佐日記「いと―なるべし」。「―を出す」

たい‐せい【大声】🔗⭐🔉

たい‐せい【大声】

①大きな声。おおごえ。

②高雅な音律。上品な音楽。

③偉大な道理を含んだ語。

⇒たいせい‐しっこ【大声疾呼】

⇒大声里耳に入らず

たいせい‐しっこ【大声疾呼】🔗⭐🔉

たいせい‐しっこ【大声疾呼】

大声であわただしく呼ぶこと。

⇒たい‐せい【大声】

○大声里耳に入らずたいせいりじにいらず🔗⭐🔉

○大声里耳に入らずたいせいりじにいらず

[荘子天地]すぐれた音楽が俗耳に入りにくいように、高尚な道理を説き聞かせても、俗人には理解されにくい。

⇒たい‐せい【大声】

たい‐せき【大石】

①大きな石。

②囲碁で、まだ生死いきしにが不明のままで長く連なっている一群の石。

たい‐せき【体積】

立体が占める空間の部分の大きさ。単位立方体(各辺の長さが1)の体積を1とし、これを基準にする。厳密には定積分により定義する。

⇒たいせき‐だんせい【体積弾性】

たい‐せき【対席】

①向かい合ってすわること。

②両方が同時に同じ場所に出席すること。

たい‐せき【対蹠】

⇒たいしょ

たい‐せき【退席】

席を立って退くこと。その場を下がること。「中途で―する」

たい‐せき【堆石】

①石をうずたかく積むこと。また、その堆積した石。

②(moraine)氷河によって運搬され堆積した岩屑。また、その集積。氷堆石。モレーン。

⇒たいせき‐てい【堆石堤】

たい‐せき【堆積】

①うずたかく積むこと。つみ重ねること。また、つみ重なること。累積。

②岩石の砕片や生物の遺骸などが、ある場所に集積すること。堆積作用。

⇒たいせき‐がん【堆積岩】

⇒たいせき‐かんきょう【堆積環境】

⇒たいせき‐こうしょう【堆積鉱床】

⇒たいせき‐こうぞう【堆積構造】

⇒たいせき‐さよう【堆積作用】

⇒たいせき‐そう【堆積相】

⇒たいせき‐へいや【堆積平野】

⇒たいせき‐ぼんち【堆積盆地】

⇒たいせき‐りんね【堆積輪廻】

たい‐せき【滞積】

とどこおりつもること。つかえたまること。「決裁事項が―する」

たいせき‐がん【堆積岩】

地表で堆積して生じた岩石。岩石や鉱物の破片の集積した砕屑岩さいせつがん、火山灰や火山礫から成る火山砕屑岩、生物遺骸の集まってできた生物岩、蒸発岩などがある。砂岩・頁岩けつがん・石灰岩・チャートの類。沈積岩。

⇒たい‐せき【堆積】

たいせき‐かんきょう【堆積環境】‥クワンキヤウ

地層が堆積する時の環境。堆積の場所が大気中か淡水中か海水中か、また、流れの方向、深さ、温度、化学的・生物的特徴など多岐にわたる性質。

⇒たい‐せき【堆積】

たいせき‐こうしょう【堆積鉱床】‥クワウシヤウ

風化・浸食作用による有用な鉱物資源の濃集、または海水・湖水からの有用成分の化学的沈殿によってできた鉱床。石油・石炭の燃料鉱床のほか、金属鉱床・非金属鉱床などで重要な鉱種がある。

⇒たい‐せき【堆積】

たいせき‐こうぞう【堆積構造】‥ザウ

堆積時および固結前に堆積物中にできた構造。層理・葉理などの内部構造と漣痕れんこんなどの表面構造とがある。

⇒たい‐せき【堆積】

たいせき‐さよう【堆積作用】

(→)堆積2に同じ。

⇒たい‐せき【堆積】

たいせき‐じ【大石寺】

静岡県富士宮市にある日蓮正宗の総本山。1290年(正応3)身延の日蓮廟所から独立した日興が開創。

たいせき‐そう【堆積相】‥サウ

堆積環境や堆積過程が反映されている堆積岩または地層の見かけ。

⇒たい‐せき【堆積】

たいせき‐だんせい【体積弾性】

物体表面に垂直な圧力が加わって体積を変化させるときに現れる弾性。

⇒たい‐せき【体積】

たいせき‐てい【堆石堤】

氷河または氷床によって運ばれた堆石がつみ上げられてできる堤防状の地形。モレーン。

⇒たい‐せき【堆石】

たいせき‐へいや【堆積平野】

粘土や砂礫の堆積の結果生じた平野。沖積平野。

⇒たい‐せき【堆積】

たいせき‐ぼんち【堆積盆地】

堆積物がたまる場所のことで、ある厚さの地層が形成される区域。

⇒たい‐せき【堆積】

たいせき‐りんね【堆積輪廻】‥ヱ

種々の堆積物がある順序で繰り返して形成されること。堆積サイクル。

⇒たい‐せき【堆積】

たい‐せち【大切】

(→)「たいせつ(大切)」に同じ。浜松中納言物語5「ただ今―に聞ゆべき事のあるを」

たい‐せつ【大切】

①大いに尊重すること。大いに重要なこと。今昔物語集24「それがしが―に申すべき事有りて参りたるなり」。「命を―にする」「―な書類」

②大いに愛すること。また、丁寧に扱うさま。「―に使う」「おからだを―に」

③愛情。日葡辞書「タイセッニモユル」→ごたいせつ。

④非常に切迫すること。危篤に陥ること。明良洪範めいりょうこうはん6「主人病気―なれば」

⇒たいせつ‐な・い【大切ない】

たい‐せつ【大刹】

(タイサツとも)大きな寺院。巨刹。大伽藍。

たい‐せつ【大雪】

①はげしく降る雪。多く積もった雪。おおゆき。

②二十四節気の一つ。太陽の黄経が255度の時で、11月の節せつ。太陽暦の12月7日頃に当たる。〈[季]冬〉。→小雪

たい‐せつ【大節】

①国家や主君に対する大きな節操。重い節義。大義。

②国家に関する重大な事件。大事。

たい‐せつ【体節】

前後に連続して動物体を構成する基本的に同一な構造単位。環形動物では同じ器官を具えた同形の体節から成り、節足動物では頭部・胸部・腹部で体節に差異が見られる。脊椎動物も、発生的にみると体節構造をもつ。

⇒たいせつ‐きかん【体節器官】

⇒たいせつ‐どうぶつ【体節動物】

たい‐せつ【耐雪】

建造物などが、降雪・積雪に耐えること。

たい‐せつ【頽雪】

くずれ落ちる雪。なだれ。

たいせつ‐きかん【体節器官】‥クワン

動物の体節ごとに存在する器官。例えば、節足動物の付属肢、環形動物の排泄器官など。

⇒たい‐せつ【体節】

たいせつ‐ざん【大雪山】

(ダイセツザンとも)北海道の中央高地にある火山群。最高峰旭岳(大雪山)は標高2290メートル。峡谷・瀑布・湖沼などが点在し、原始的景観を随所に展開、温泉も多い。→大雪山だいせつざん国立公園

大雪山旭岳

提供:オフィス史朗

だいせつ‐ざん【大雪山】

①(Daxue Shan)

㋐中国青海省にある崑崙こんろん山脈中の積石山。

㋑中国四川省の西部を南北に走る山脈。主峰ミニヤコンカ(貢嘎山)は標高7556メートル。中国紅軍が長征の際に通過した。

②台湾の苗栗・台中両県境にある高山。標高3529メートル。

③⇒たいせつざん。

⇒だいせつざん‐こくりつこうえん【大雪山国立公園】

だいせつざん‐こくりつこうえん【大雪山国立公園】‥ヱン

大雪山たいせつざんを中心とし、上川・十勝支庁にまたがる国立公園。日本最大の原生林を保存。

十勝連峰

撮影:山梨勝弘

だいせつ‐ざん【大雪山】

①(Daxue Shan)

㋐中国青海省にある崑崙こんろん山脈中の積石山。

㋑中国四川省の西部を南北に走る山脈。主峰ミニヤコンカ(貢嘎山)は標高7556メートル。中国紅軍が長征の際に通過した。

②台湾の苗栗・台中両県境にある高山。標高3529メートル。

③⇒たいせつざん。

⇒だいせつざん‐こくりつこうえん【大雪山国立公園】

だいせつざん‐こくりつこうえん【大雪山国立公園】‥ヱン

大雪山たいせつざんを中心とし、上川・十勝支庁にまたがる国立公園。日本最大の原生林を保存。

十勝連峰

撮影:山梨勝弘

⇒だいせつ‐ざん【大雪山】

だい‐せっせん【大雪山】

ヒマラヤ山脈の異称。雪山せっせん。

たいせつ‐どうぶつ【体節動物】

環形動物と節足動物との総称。環節動物。

⇒たい‐せつ【体節】

たいせつ‐な・い【大切ない】

〔形〕

(「ない」は甚だしいの意)だいじである。貴重である。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「いはば―・い御首」

⇒たい‐せつ【大切】

たい‐せん【大川】

大きな川。おおかわ。大河。

たい‐せん【大船】

大きな船。おおぶね。

たい‐せん【大戦】

①大規模な戦争。大戦争。おおいくさ。

②世界大戦の略。「第二次―」

たい‐せん【対戦】

敵と味方とが相対して戦うこと。「―成績」

たい‐せん【苔蘚】

こけ。蘚苔。

⇒たいせんちゅう‐るい【苔蘚虫類】

たい‐せん【苔癬】

〔医〕皮膚の丘疹で、終始その形にとどまるもの。

たい‐せん【滞船】

港などに錨いかりをおろして船をとめておくこと。また、その船。

⇒たいせん‐りょう【滞船料】

たい‐ぜん【大全】

①十分に完備すること。十全。

②その物事に関するものを漏れなく編集した書物。「四書―」

たい‐ぜん【大漸】

[書経顧命](「漸」は、すすむ意)病気が次第に重くなること。殊に、帝王の病気が重くなること。

たい‐ぜん【泰然】

落ちついていて物事に動じないさま。「―と構える」

⇒たいぜん‐じじゃく【泰然自若】

たい‐ぜん【堆然】

うずたかく積もるさま。

たい‐ぜん【頽然】

①たおれくずれるさま。

②酔いつぶれるさま。

③年とって衰えたさま。

だい‐せん【大山】

鳥取県西部にある複式火山。中国地方第一の高峰。標高1729メートル。大神岳おおかみのたけ。伯耆富士ほうきふじ。

大山(1)

提供:オフィス史朗

⇒だいせつ‐ざん【大雪山】

だい‐せっせん【大雪山】

ヒマラヤ山脈の異称。雪山せっせん。

たいせつ‐どうぶつ【体節動物】

環形動物と節足動物との総称。環節動物。

⇒たい‐せつ【体節】

たいせつ‐な・い【大切ない】

〔形〕

(「ない」は甚だしいの意)だいじである。貴重である。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「いはば―・い御首」

⇒たい‐せつ【大切】

たい‐せん【大川】

大きな川。おおかわ。大河。

たい‐せん【大船】

大きな船。おおぶね。

たい‐せん【大戦】

①大規模な戦争。大戦争。おおいくさ。

②世界大戦の略。「第二次―」

たい‐せん【対戦】

敵と味方とが相対して戦うこと。「―成績」

たい‐せん【苔蘚】

こけ。蘚苔。

⇒たいせんちゅう‐るい【苔蘚虫類】

たい‐せん【苔癬】

〔医〕皮膚の丘疹で、終始その形にとどまるもの。

たい‐せん【滞船】

港などに錨いかりをおろして船をとめておくこと。また、その船。

⇒たいせん‐りょう【滞船料】

たい‐ぜん【大全】

①十分に完備すること。十全。

②その物事に関するものを漏れなく編集した書物。「四書―」

たい‐ぜん【大漸】

[書経顧命](「漸」は、すすむ意)病気が次第に重くなること。殊に、帝王の病気が重くなること。

たい‐ぜん【泰然】

落ちついていて物事に動じないさま。「―と構える」

⇒たいぜん‐じじゃく【泰然自若】

たい‐ぜん【堆然】

うずたかく積もるさま。

たい‐ぜん【頽然】

①たおれくずれるさま。

②酔いつぶれるさま。

③年とって衰えたさま。

だい‐せん【大山】

鳥取県西部にある複式火山。中国地方第一の高峰。標高1729メートル。大神岳おおかみのたけ。伯耆富士ほうきふじ。

大山(1)

提供:オフィス史朗

大山(2)

撮影:山梨勝弘

大山(2)

撮影:山梨勝弘

⇒だいせん‐おき‐こくりつこうえん【大山隠岐国立公園】

⇒だいせん‐かざんたい【大山火山帯】

だい‐せん【大仙】

①すぐれて尊い仙人。

②特に、仏陀の称。

だいせん【大仙】

秋田県南東部の市。雄物川の中流域に位置し、古くから交通の要衝。人口9万3千。

だい‐せん【大専・第専】

もっとも大切なこと。洒落本、酔姿夢中「飲食よりはこんたんが―としげりのめす」

だい‐せん【大栓】

継手を固定するための栓。カシ・ケヤキなどの堅木を用いる。

だい‐せん【代銭】

買主から売主に払う金銭。代金。

だい‐せん【台船】

土砂の運搬やクレーンなどの作業台として用いる箱型の船舶。

だい‐せん【題簽・題箋】

①書名・巻数などを記して和漢書の表紙に貼付した細長い紙片、あるいは布片。貼り外題げだい。外題紙げだいがみ。

②書物の題名・題字。

ダイセン【Dithane】

ジオチカーバメート系農薬殺菌剤の商品名。疫病・炭疽病・さび病などに用いる。

だい‐ぜん【大膳】

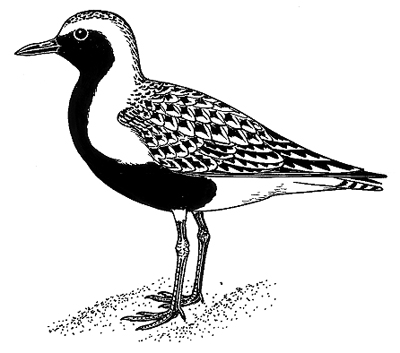

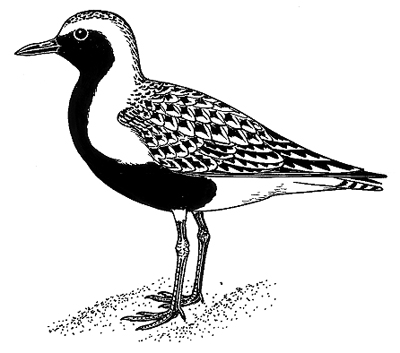

①チドリの一種。ムナグロに似てやや大形。夏羽は腹面が黒く、背面は黒い地に白い紋が多い。ツンドラ帯で繁殖し、日本を春秋に渡りの途中通過する旅鳥・冬鳥。

だいぜん(夏羽)

⇒だいせん‐おき‐こくりつこうえん【大山隠岐国立公園】

⇒だいせん‐かざんたい【大山火山帯】

だい‐せん【大仙】

①すぐれて尊い仙人。

②特に、仏陀の称。

だいせん【大仙】

秋田県南東部の市。雄物川の中流域に位置し、古くから交通の要衝。人口9万3千。

だい‐せん【大専・第専】

もっとも大切なこと。洒落本、酔姿夢中「飲食よりはこんたんが―としげりのめす」

だい‐せん【大栓】

継手を固定するための栓。カシ・ケヤキなどの堅木を用いる。

だい‐せん【代銭】

買主から売主に払う金銭。代金。

だい‐せん【台船】

土砂の運搬やクレーンなどの作業台として用いる箱型の船舶。

だい‐せん【題簽・題箋】

①書名・巻数などを記して和漢書の表紙に貼付した細長い紙片、あるいは布片。貼り外題げだい。外題紙げだいがみ。

②書物の題名・題字。

ダイセン【Dithane】

ジオチカーバメート系農薬殺菌剤の商品名。疫病・炭疽病・さび病などに用いる。

だい‐ぜん【大膳】

①チドリの一種。ムナグロに似てやや大形。夏羽は腹面が黒く、背面は黒い地に白い紋が多い。ツンドラ帯で繁殖し、日本を春秋に渡りの途中通過する旅鳥・冬鳥。

だいぜん(夏羽)

ダイゼン

提供:OPO

ダイゼン

提供:OPO

②大膳職の略。

⇒だいぜん‐しき【大膳職】

⇒だいぜん‐の‐だいぶ【大膳大夫】

⇒だいぜん‐りょう【大膳寮】

だいせん‐おき‐こくりつこうえん【大山隠岐国立公園】‥ヱン

大山を中心に蒜山ひるぜん・島根半島・隠岐諸島を含む国立公園。鳥取・岡山・島根3県にまたがる。

⇒だい‐せん【大山】

だい‐せんかい【大千界】

「大千世界」の略。栄華物語音楽「―の日輪を集めたるがごとくして」

だいせん‐かざんたい【大山火山帯】‥クワ‥

中国地方の大山・三瓶山さんべさんなどから成る火山帯をいった語。

⇒だい‐せん【大山】

だい‐せんきょく【大選挙区】

比較的大きく定めた地域から、定員2名以上を選ぶ選挙区。→小選挙区

だい‐せんじ【大宣旨】

⇒おおせんじ

だいぜん‐しき【大膳職】

律令制で、宮内省に属し、宮中の会食の料理などをつかさどった役所。長官は大夫だいぶ。明治以後、大膳職だいぜんしょく・大膳寮となる。おおかしわでのつかさ。

⇒だい‐ぜん【大膳】

たいぜん‐じじゃく【泰然自若】

ゆったりと落ち着いて平常と変わらないさま。

⇒たい‐ぜん【泰然】

たい‐せんしゃほう【対戦車砲】‥ハウ

戦車を撃破するための火砲。鋼板に対する貫徹力の強い砲弾を、高速度で発射する。最近は無反動砲やロケット砲を使用する。→バズーカ砲

だい‐せんせかい【大千世界】

〔仏〕(→)三千大千世界に同じ。

たいせんちゅう‐るい【苔蘚虫類】

(→)「こけむしるい」に同じ。

⇒たい‐せん【苔蘚】

だい‐ぜんてい【大前提】

①三段論法において、大概念を含む前提で推論の根本契機。→前提2。

②行為を起こしたり物事が成立したりする時に、まず求められる重要な条件。

だいぜん‐の‐だいぶ【大膳大夫】

①大膳職の長官。だいぜんのかみ。

②一家の食事を切盛りする主婦を戯れていう語。

⇒だい‐ぜん【大膳】

たいせん‐りょう【滞船料】‥レウ

港内の混雑や荷役能率の低下などにより、荷主と船会社間で協定した期日より貨物船の発航を延ばす時、荷主から船会社に支払う料金。→早出はやで料

⇒たい‐せん【滞船】

だいぜん‐りょう【大膳寮】‥レウ

供御くご・饗宴に関することをつかさどった宮内省の一部局。もと大膳職。長官は大膳頭だいぜんのかみ。今は宮内庁管理部大膳課。

⇒だい‐ぜん【大膳】

だいせんりょう‐こふん【大仙陵古墳】

大阪府堺市にある5世紀前半の前方後円墳。墳長約486メートルで日本最大。仁徳天皇陵に比定。大山古墳・百舌鳥耳原中陵もずのみみはらのなかのみささぎともいう。

たい‐そ【大租】

国郡の官倉に納められた田租。正税しょうぜい。おおちから。

たい‐そ【太祖・大祖】

①中国・朝鮮各王朝の始祖を称する廟号。後梁の朱全忠、高麗の王建、宋の趙匡胤ちょうきょういん、遼の耶律阿保機やりつあぼき、金の阿骨打アクダ、元の成吉思ジンギス汗、明の朱元璋、清の奴児哈赤ヌルハチ、朝鮮李朝の李成桂など。

②あることを始めた人。始祖。元祖。太平記26「此の人聖廟の祠官として文道の―なり」

だい‐そ【乃祖】

汝の祖父。転じて、一般に、祖父を指す。戴恩記「余が―」

たい‐そう【大宗】

①物事のおおもと。特に、芸術の方面で権威ある大家。

②古代中国で、長男の系統。本家。↔小宗

たい‐そう【大相】‥サウ

(→)大層たいそうに同じ。

たい‐そう【大喪】‥サウ

①亡くなった天皇の葬儀。大喪の礼。

②旧制で、天皇が大行たいこう天皇・太皇太后・皇太后・皇后の喪もに服すること。また、その葬儀。たいも。

たい‐そう【大棗】‥サウ

ナツメの漢名。また、乾したナツメの実。漢方で緩下剤・利尿剤・強壮剤などに用いる。〈本草和名〉

たい‐そう【大葬】‥サウ

天皇・太皇太后・皇太后・皇后の葬儀。

たい‐そう【大層】

[一]〔名〕

はなはだしいさま。おおげさなさま。誹風柳多留8「―な咳払ひする大伽藍」。「―な事を言う」

[二]〔副〕

非常に。最も。多く。大相。「今日は―暑い」

⇒たいそう‐らし・い【大層らしい】

⇒大層も無い

たい‐そう【大簇・太簇】

①〔音〕中国の音名の一つ。中国の十二律の下から3番目の音。日本の十二律の平調ひょうじょうに相当。たいぞく。→十二律(表)。

②陰暦1月の異称。

たい‐そう【太宗】

中国の王朝で、その勲功や徳行が太祖に次ぐ皇帝を称する廟号。唐の李世民、宋の趙匡義、元の窩闊台オゴタイ、清の皇太極ホンタイジなど。

たい‐そう【体相】‥サウ

すがた。かたち。さま。体形。栄華物語玉台「―威儀いつくし」

たい‐そう【体操】‥サウ

①身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動。ドイツ体操・スウェーデン体操・徒手体操・器械体操・律動体操・ラジオ体操などがある。

②体操競技の略。

⇒たいそう‐きょうぎ【体操競技】

たい‐ぞう【胎蔵】‥ザウ

〔仏〕(→)胎蔵界に同じ。

⇒たいぞう‐かい【胎蔵界】

⇒たいぞうかい‐まんだら【胎蔵界曼荼羅】

⇒たいぞう‐まんだら【胎蔵曼荼羅】

たい‐ぞう【退蔵】‥ザウ

隠して所持すること。「―物資」

⇒たいぞう‐かへい【退蔵貨幣】

だい‐そう【代走】

野球で、それまで出場していた選手に代わって走塁を行うこと。また、その選手。ピンチ‐ランナー。

だい‐そう【代僧】

かわりの僧。代理の僧。日葡辞書「ダイソウニタツ」

だい‐そうか【大宗家】

おおもとの家。本家。

たいぞう‐かい【胎蔵界】‥ザウ‥

密教で説く両部・両界の一つ。大日如来を慈悲または理(真理)の方面から説いた部門。胎蔵は母胎の意で、一切を含有することにたとえる。その表象は蓮華。なお、もともと経典には胎蔵界の語はないが、金剛界に合わせてこういう。たいそうかい。大悲胎蔵生。↔金剛界。

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

たいぞうかい‐まんだら【胎蔵界曼荼羅】‥ザウ‥

(→)胎蔵曼荼羅に同じ。

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

たいぞう‐かへい【退蔵貨幣】‥ザウクワ‥

(→)蓄蔵貨幣に同じ。

⇒たい‐ぞう【退蔵】

だい‐ぞうきょう【大蔵経】‥ザウキヤウ

仏教聖典の総称。経蔵・律蔵・論蔵の三蔵およびそれらの注釈書を網羅した叢書。パーリ語・チベット語・モンゴル語・満州語・漢語のものが現存。一切経。蔵経。→大正新脩大蔵経

たいそう‐きょうぎ【体操競技】‥サウキヤウ‥

男子は鉄棒・平行棒・吊輪・鞍馬・跳馬・床運動の6種目、女子は段違い平行棒・平均台・跳馬・床運動の4種目につき、演技を競うもの。規定・自由演技に分かれ、各種目の個人・総合・団体に分けて採点し、順位を決める。

⇒たい‐そう【体操】

たい‐そうけい【太早計】‥サウ‥

[荘子斉物論]はやのみこみ。はやがてん。大早計。

だい‐そうじょう【大僧正】‥ジヤウ

僧綱の一つ。僧正の上位。745年(天平17)行基が初めて任ぜられた。大納言に準ずる。現在、各宗で最高の僧階とする。

だい‐そうず【大僧都】‥ヅ

僧綱の一つ。僧都の上位。698年、道昭が初めて任ぜられた。現在、各宗で僧階の一つとする。

だい‐そうとう【大総統】

1912年から24年までの中華民国元首の称号。のち総統と改称。

だいそう‐ぼん【大惣本】

名古屋の貸本屋、胡月堂大野屋惣八の所蔵本。1767年(明和4)創業と伝え、1898年(明治31)頃廃業し、蔵書は京都大学などに分散した。

たいぞう‐まんだら【胎蔵曼荼羅】‥ザウ‥

密教の両界曼荼羅の一つ。大日経に基づき、如来の慈悲からすべての仏・菩薩が現れ、衆生しゅじょうを救済することを象徴する。現図げんず曼荼羅では、中台八葉院を中心として、十二大院から成る。大悲胎蔵生曼荼羅。胎蔵界曼荼羅。↔金剛界曼荼羅。→曼荼羅(図)

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

②大膳職の略。

⇒だいぜん‐しき【大膳職】

⇒だいぜん‐の‐だいぶ【大膳大夫】

⇒だいぜん‐りょう【大膳寮】

だいせん‐おき‐こくりつこうえん【大山隠岐国立公園】‥ヱン

大山を中心に蒜山ひるぜん・島根半島・隠岐諸島を含む国立公園。鳥取・岡山・島根3県にまたがる。

⇒だい‐せん【大山】

だい‐せんかい【大千界】

「大千世界」の略。栄華物語音楽「―の日輪を集めたるがごとくして」

だいせん‐かざんたい【大山火山帯】‥クワ‥

中国地方の大山・三瓶山さんべさんなどから成る火山帯をいった語。

⇒だい‐せん【大山】

だい‐せんきょく【大選挙区】

比較的大きく定めた地域から、定員2名以上を選ぶ選挙区。→小選挙区

だい‐せんじ【大宣旨】

⇒おおせんじ

だいぜん‐しき【大膳職】

律令制で、宮内省に属し、宮中の会食の料理などをつかさどった役所。長官は大夫だいぶ。明治以後、大膳職だいぜんしょく・大膳寮となる。おおかしわでのつかさ。

⇒だい‐ぜん【大膳】

たいぜん‐じじゃく【泰然自若】

ゆったりと落ち着いて平常と変わらないさま。

⇒たい‐ぜん【泰然】

たい‐せんしゃほう【対戦車砲】‥ハウ

戦車を撃破するための火砲。鋼板に対する貫徹力の強い砲弾を、高速度で発射する。最近は無反動砲やロケット砲を使用する。→バズーカ砲

だい‐せんせかい【大千世界】

〔仏〕(→)三千大千世界に同じ。

たいせんちゅう‐るい【苔蘚虫類】

(→)「こけむしるい」に同じ。

⇒たい‐せん【苔蘚】

だい‐ぜんてい【大前提】

①三段論法において、大概念を含む前提で推論の根本契機。→前提2。

②行為を起こしたり物事が成立したりする時に、まず求められる重要な条件。

だいぜん‐の‐だいぶ【大膳大夫】

①大膳職の長官。だいぜんのかみ。

②一家の食事を切盛りする主婦を戯れていう語。

⇒だい‐ぜん【大膳】

たいせん‐りょう【滞船料】‥レウ

港内の混雑や荷役能率の低下などにより、荷主と船会社間で協定した期日より貨物船の発航を延ばす時、荷主から船会社に支払う料金。→早出はやで料

⇒たい‐せん【滞船】

だいぜん‐りょう【大膳寮】‥レウ

供御くご・饗宴に関することをつかさどった宮内省の一部局。もと大膳職。長官は大膳頭だいぜんのかみ。今は宮内庁管理部大膳課。

⇒だい‐ぜん【大膳】

だいせんりょう‐こふん【大仙陵古墳】

大阪府堺市にある5世紀前半の前方後円墳。墳長約486メートルで日本最大。仁徳天皇陵に比定。大山古墳・百舌鳥耳原中陵もずのみみはらのなかのみささぎともいう。

たい‐そ【大租】

国郡の官倉に納められた田租。正税しょうぜい。おおちから。

たい‐そ【太祖・大祖】

①中国・朝鮮各王朝の始祖を称する廟号。後梁の朱全忠、高麗の王建、宋の趙匡胤ちょうきょういん、遼の耶律阿保機やりつあぼき、金の阿骨打アクダ、元の成吉思ジンギス汗、明の朱元璋、清の奴児哈赤ヌルハチ、朝鮮李朝の李成桂など。

②あることを始めた人。始祖。元祖。太平記26「此の人聖廟の祠官として文道の―なり」

だい‐そ【乃祖】

汝の祖父。転じて、一般に、祖父を指す。戴恩記「余が―」

たい‐そう【大宗】

①物事のおおもと。特に、芸術の方面で権威ある大家。

②古代中国で、長男の系統。本家。↔小宗

たい‐そう【大相】‥サウ

(→)大層たいそうに同じ。

たい‐そう【大喪】‥サウ

①亡くなった天皇の葬儀。大喪の礼。

②旧制で、天皇が大行たいこう天皇・太皇太后・皇太后・皇后の喪もに服すること。また、その葬儀。たいも。

たい‐そう【大棗】‥サウ

ナツメの漢名。また、乾したナツメの実。漢方で緩下剤・利尿剤・強壮剤などに用いる。〈本草和名〉

たい‐そう【大葬】‥サウ

天皇・太皇太后・皇太后・皇后の葬儀。

たい‐そう【大層】

[一]〔名〕

はなはだしいさま。おおげさなさま。誹風柳多留8「―な咳払ひする大伽藍」。「―な事を言う」

[二]〔副〕

非常に。最も。多く。大相。「今日は―暑い」

⇒たいそう‐らし・い【大層らしい】

⇒大層も無い

たい‐そう【大簇・太簇】

①〔音〕中国の音名の一つ。中国の十二律の下から3番目の音。日本の十二律の平調ひょうじょうに相当。たいぞく。→十二律(表)。

②陰暦1月の異称。

たい‐そう【太宗】

中国の王朝で、その勲功や徳行が太祖に次ぐ皇帝を称する廟号。唐の李世民、宋の趙匡義、元の窩闊台オゴタイ、清の皇太極ホンタイジなど。

たい‐そう【体相】‥サウ

すがた。かたち。さま。体形。栄華物語玉台「―威儀いつくし」

たい‐そう【体操】‥サウ

①身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動。ドイツ体操・スウェーデン体操・徒手体操・器械体操・律動体操・ラジオ体操などがある。

②体操競技の略。

⇒たいそう‐きょうぎ【体操競技】

たい‐ぞう【胎蔵】‥ザウ

〔仏〕(→)胎蔵界に同じ。

⇒たいぞう‐かい【胎蔵界】

⇒たいぞうかい‐まんだら【胎蔵界曼荼羅】

⇒たいぞう‐まんだら【胎蔵曼荼羅】

たい‐ぞう【退蔵】‥ザウ

隠して所持すること。「―物資」

⇒たいぞう‐かへい【退蔵貨幣】

だい‐そう【代走】

野球で、それまで出場していた選手に代わって走塁を行うこと。また、その選手。ピンチ‐ランナー。

だい‐そう【代僧】

かわりの僧。代理の僧。日葡辞書「ダイソウニタツ」

だい‐そうか【大宗家】

おおもとの家。本家。

たいぞう‐かい【胎蔵界】‥ザウ‥

密教で説く両部・両界の一つ。大日如来を慈悲または理(真理)の方面から説いた部門。胎蔵は母胎の意で、一切を含有することにたとえる。その表象は蓮華。なお、もともと経典には胎蔵界の語はないが、金剛界に合わせてこういう。たいそうかい。大悲胎蔵生。↔金剛界。

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

たいぞうかい‐まんだら【胎蔵界曼荼羅】‥ザウ‥

(→)胎蔵曼荼羅に同じ。

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

たいぞう‐かへい【退蔵貨幣】‥ザウクワ‥

(→)蓄蔵貨幣に同じ。

⇒たい‐ぞう【退蔵】

だい‐ぞうきょう【大蔵経】‥ザウキヤウ

仏教聖典の総称。経蔵・律蔵・論蔵の三蔵およびそれらの注釈書を網羅した叢書。パーリ語・チベット語・モンゴル語・満州語・漢語のものが現存。一切経。蔵経。→大正新脩大蔵経

たいそう‐きょうぎ【体操競技】‥サウキヤウ‥

男子は鉄棒・平行棒・吊輪・鞍馬・跳馬・床運動の6種目、女子は段違い平行棒・平均台・跳馬・床運動の4種目につき、演技を競うもの。規定・自由演技に分かれ、各種目の個人・総合・団体に分けて採点し、順位を決める。

⇒たい‐そう【体操】

たい‐そうけい【太早計】‥サウ‥

[荘子斉物論]はやのみこみ。はやがてん。大早計。

だい‐そうじょう【大僧正】‥ジヤウ

僧綱の一つ。僧正の上位。745年(天平17)行基が初めて任ぜられた。大納言に準ずる。現在、各宗で最高の僧階とする。

だい‐そうず【大僧都】‥ヅ

僧綱の一つ。僧都の上位。698年、道昭が初めて任ぜられた。現在、各宗で僧階の一つとする。

だい‐そうとう【大総統】

1912年から24年までの中華民国元首の称号。のち総統と改称。

だいそう‐ぼん【大惣本】

名古屋の貸本屋、胡月堂大野屋惣八の所蔵本。1767年(明和4)創業と伝え、1898年(明治31)頃廃業し、蔵書は京都大学などに分散した。

たいぞう‐まんだら【胎蔵曼荼羅】‥ザウ‥

密教の両界曼荼羅の一つ。大日経に基づき、如来の慈悲からすべての仏・菩薩が現れ、衆生しゅじょうを救済することを象徴する。現図げんず曼荼羅では、中台八葉院を中心として、十二大院から成る。大悲胎蔵生曼荼羅。胎蔵界曼荼羅。↔金剛界曼荼羅。→曼荼羅(図)

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

だいせつ‐ざん【大雪山】

①(Daxue Shan)

㋐中国青海省にある崑崙こんろん山脈中の積石山。

㋑中国四川省の西部を南北に走る山脈。主峰ミニヤコンカ(貢嘎山)は標高7556メートル。中国紅軍が長征の際に通過した。

②台湾の苗栗・台中両県境にある高山。標高3529メートル。

③⇒たいせつざん。

⇒だいせつざん‐こくりつこうえん【大雪山国立公園】

だいせつざん‐こくりつこうえん【大雪山国立公園】‥ヱン

大雪山たいせつざんを中心とし、上川・十勝支庁にまたがる国立公園。日本最大の原生林を保存。

十勝連峰

撮影:山梨勝弘

だいせつ‐ざん【大雪山】

①(Daxue Shan)

㋐中国青海省にある崑崙こんろん山脈中の積石山。

㋑中国四川省の西部を南北に走る山脈。主峰ミニヤコンカ(貢嘎山)は標高7556メートル。中国紅軍が長征の際に通過した。

②台湾の苗栗・台中両県境にある高山。標高3529メートル。

③⇒たいせつざん。

⇒だいせつざん‐こくりつこうえん【大雪山国立公園】

だいせつざん‐こくりつこうえん【大雪山国立公園】‥ヱン

大雪山たいせつざんを中心とし、上川・十勝支庁にまたがる国立公園。日本最大の原生林を保存。

十勝連峰

撮影:山梨勝弘

⇒だいせつ‐ざん【大雪山】

だい‐せっせん【大雪山】

ヒマラヤ山脈の異称。雪山せっせん。

たいせつ‐どうぶつ【体節動物】

環形動物と節足動物との総称。環節動物。

⇒たい‐せつ【体節】

たいせつ‐な・い【大切ない】

〔形〕

(「ない」は甚だしいの意)だいじである。貴重である。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「いはば―・い御首」

⇒たい‐せつ【大切】

たい‐せん【大川】

大きな川。おおかわ。大河。

たい‐せん【大船】

大きな船。おおぶね。

たい‐せん【大戦】

①大規模な戦争。大戦争。おおいくさ。

②世界大戦の略。「第二次―」

たい‐せん【対戦】

敵と味方とが相対して戦うこと。「―成績」

たい‐せん【苔蘚】

こけ。蘚苔。

⇒たいせんちゅう‐るい【苔蘚虫類】

たい‐せん【苔癬】

〔医〕皮膚の丘疹で、終始その形にとどまるもの。

たい‐せん【滞船】

港などに錨いかりをおろして船をとめておくこと。また、その船。

⇒たいせん‐りょう【滞船料】

たい‐ぜん【大全】

①十分に完備すること。十全。

②その物事に関するものを漏れなく編集した書物。「四書―」

たい‐ぜん【大漸】

[書経顧命](「漸」は、すすむ意)病気が次第に重くなること。殊に、帝王の病気が重くなること。

たい‐ぜん【泰然】

落ちついていて物事に動じないさま。「―と構える」

⇒たいぜん‐じじゃく【泰然自若】

たい‐ぜん【堆然】

うずたかく積もるさま。

たい‐ぜん【頽然】

①たおれくずれるさま。

②酔いつぶれるさま。

③年とって衰えたさま。

だい‐せん【大山】

鳥取県西部にある複式火山。中国地方第一の高峰。標高1729メートル。大神岳おおかみのたけ。伯耆富士ほうきふじ。

大山(1)

提供:オフィス史朗

⇒だいせつ‐ざん【大雪山】

だい‐せっせん【大雪山】

ヒマラヤ山脈の異称。雪山せっせん。

たいせつ‐どうぶつ【体節動物】

環形動物と節足動物との総称。環節動物。

⇒たい‐せつ【体節】

たいせつ‐な・い【大切ない】

〔形〕

(「ない」は甚だしいの意)だいじである。貴重である。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「いはば―・い御首」

⇒たい‐せつ【大切】

たい‐せん【大川】

大きな川。おおかわ。大河。

たい‐せん【大船】

大きな船。おおぶね。

たい‐せん【大戦】

①大規模な戦争。大戦争。おおいくさ。

②世界大戦の略。「第二次―」

たい‐せん【対戦】

敵と味方とが相対して戦うこと。「―成績」

たい‐せん【苔蘚】

こけ。蘚苔。

⇒たいせんちゅう‐るい【苔蘚虫類】

たい‐せん【苔癬】

〔医〕皮膚の丘疹で、終始その形にとどまるもの。

たい‐せん【滞船】

港などに錨いかりをおろして船をとめておくこと。また、その船。

⇒たいせん‐りょう【滞船料】

たい‐ぜん【大全】

①十分に完備すること。十全。

②その物事に関するものを漏れなく編集した書物。「四書―」

たい‐ぜん【大漸】

[書経顧命](「漸」は、すすむ意)病気が次第に重くなること。殊に、帝王の病気が重くなること。

たい‐ぜん【泰然】

落ちついていて物事に動じないさま。「―と構える」

⇒たいぜん‐じじゃく【泰然自若】

たい‐ぜん【堆然】

うずたかく積もるさま。

たい‐ぜん【頽然】

①たおれくずれるさま。

②酔いつぶれるさま。

③年とって衰えたさま。

だい‐せん【大山】

鳥取県西部にある複式火山。中国地方第一の高峰。標高1729メートル。大神岳おおかみのたけ。伯耆富士ほうきふじ。

大山(1)

提供:オフィス史朗

大山(2)

撮影:山梨勝弘

大山(2)

撮影:山梨勝弘

⇒だいせん‐おき‐こくりつこうえん【大山隠岐国立公園】

⇒だいせん‐かざんたい【大山火山帯】

だい‐せん【大仙】

①すぐれて尊い仙人。

②特に、仏陀の称。

だいせん【大仙】

秋田県南東部の市。雄物川の中流域に位置し、古くから交通の要衝。人口9万3千。

だい‐せん【大専・第専】

もっとも大切なこと。洒落本、酔姿夢中「飲食よりはこんたんが―としげりのめす」

だい‐せん【大栓】

継手を固定するための栓。カシ・ケヤキなどの堅木を用いる。

だい‐せん【代銭】

買主から売主に払う金銭。代金。

だい‐せん【台船】

土砂の運搬やクレーンなどの作業台として用いる箱型の船舶。

だい‐せん【題簽・題箋】

①書名・巻数などを記して和漢書の表紙に貼付した細長い紙片、あるいは布片。貼り外題げだい。外題紙げだいがみ。

②書物の題名・題字。

ダイセン【Dithane】

ジオチカーバメート系農薬殺菌剤の商品名。疫病・炭疽病・さび病などに用いる。

だい‐ぜん【大膳】

①チドリの一種。ムナグロに似てやや大形。夏羽は腹面が黒く、背面は黒い地に白い紋が多い。ツンドラ帯で繁殖し、日本を春秋に渡りの途中通過する旅鳥・冬鳥。

だいぜん(夏羽)

⇒だいせん‐おき‐こくりつこうえん【大山隠岐国立公園】

⇒だいせん‐かざんたい【大山火山帯】

だい‐せん【大仙】

①すぐれて尊い仙人。

②特に、仏陀の称。

だいせん【大仙】

秋田県南東部の市。雄物川の中流域に位置し、古くから交通の要衝。人口9万3千。

だい‐せん【大専・第専】

もっとも大切なこと。洒落本、酔姿夢中「飲食よりはこんたんが―としげりのめす」

だい‐せん【大栓】

継手を固定するための栓。カシ・ケヤキなどの堅木を用いる。

だい‐せん【代銭】

買主から売主に払う金銭。代金。

だい‐せん【台船】

土砂の運搬やクレーンなどの作業台として用いる箱型の船舶。

だい‐せん【題簽・題箋】

①書名・巻数などを記して和漢書の表紙に貼付した細長い紙片、あるいは布片。貼り外題げだい。外題紙げだいがみ。

②書物の題名・題字。

ダイセン【Dithane】

ジオチカーバメート系農薬殺菌剤の商品名。疫病・炭疽病・さび病などに用いる。

だい‐ぜん【大膳】

①チドリの一種。ムナグロに似てやや大形。夏羽は腹面が黒く、背面は黒い地に白い紋が多い。ツンドラ帯で繁殖し、日本を春秋に渡りの途中通過する旅鳥・冬鳥。

だいぜん(夏羽)

ダイゼン

提供:OPO

ダイゼン

提供:OPO

②大膳職の略。

⇒だいぜん‐しき【大膳職】

⇒だいぜん‐の‐だいぶ【大膳大夫】

⇒だいぜん‐りょう【大膳寮】

だいせん‐おき‐こくりつこうえん【大山隠岐国立公園】‥ヱン

大山を中心に蒜山ひるぜん・島根半島・隠岐諸島を含む国立公園。鳥取・岡山・島根3県にまたがる。

⇒だい‐せん【大山】

だい‐せんかい【大千界】

「大千世界」の略。栄華物語音楽「―の日輪を集めたるがごとくして」

だいせん‐かざんたい【大山火山帯】‥クワ‥

中国地方の大山・三瓶山さんべさんなどから成る火山帯をいった語。

⇒だい‐せん【大山】

だい‐せんきょく【大選挙区】

比較的大きく定めた地域から、定員2名以上を選ぶ選挙区。→小選挙区

だい‐せんじ【大宣旨】

⇒おおせんじ

だいぜん‐しき【大膳職】

律令制で、宮内省に属し、宮中の会食の料理などをつかさどった役所。長官は大夫だいぶ。明治以後、大膳職だいぜんしょく・大膳寮となる。おおかしわでのつかさ。

⇒だい‐ぜん【大膳】

たいぜん‐じじゃく【泰然自若】

ゆったりと落ち着いて平常と変わらないさま。

⇒たい‐ぜん【泰然】

たい‐せんしゃほう【対戦車砲】‥ハウ

戦車を撃破するための火砲。鋼板に対する貫徹力の強い砲弾を、高速度で発射する。最近は無反動砲やロケット砲を使用する。→バズーカ砲

だい‐せんせかい【大千世界】

〔仏〕(→)三千大千世界に同じ。

たいせんちゅう‐るい【苔蘚虫類】

(→)「こけむしるい」に同じ。

⇒たい‐せん【苔蘚】

だい‐ぜんてい【大前提】

①三段論法において、大概念を含む前提で推論の根本契機。→前提2。

②行為を起こしたり物事が成立したりする時に、まず求められる重要な条件。

だいぜん‐の‐だいぶ【大膳大夫】

①大膳職の長官。だいぜんのかみ。

②一家の食事を切盛りする主婦を戯れていう語。

⇒だい‐ぜん【大膳】

たいせん‐りょう【滞船料】‥レウ

港内の混雑や荷役能率の低下などにより、荷主と船会社間で協定した期日より貨物船の発航を延ばす時、荷主から船会社に支払う料金。→早出はやで料

⇒たい‐せん【滞船】

だいぜん‐りょう【大膳寮】‥レウ

供御くご・饗宴に関することをつかさどった宮内省の一部局。もと大膳職。長官は大膳頭だいぜんのかみ。今は宮内庁管理部大膳課。

⇒だい‐ぜん【大膳】

だいせんりょう‐こふん【大仙陵古墳】

大阪府堺市にある5世紀前半の前方後円墳。墳長約486メートルで日本最大。仁徳天皇陵に比定。大山古墳・百舌鳥耳原中陵もずのみみはらのなかのみささぎともいう。

たい‐そ【大租】

国郡の官倉に納められた田租。正税しょうぜい。おおちから。

たい‐そ【太祖・大祖】

①中国・朝鮮各王朝の始祖を称する廟号。後梁の朱全忠、高麗の王建、宋の趙匡胤ちょうきょういん、遼の耶律阿保機やりつあぼき、金の阿骨打アクダ、元の成吉思ジンギス汗、明の朱元璋、清の奴児哈赤ヌルハチ、朝鮮李朝の李成桂など。

②あることを始めた人。始祖。元祖。太平記26「此の人聖廟の祠官として文道の―なり」

だい‐そ【乃祖】

汝の祖父。転じて、一般に、祖父を指す。戴恩記「余が―」

たい‐そう【大宗】

①物事のおおもと。特に、芸術の方面で権威ある大家。

②古代中国で、長男の系統。本家。↔小宗

たい‐そう【大相】‥サウ

(→)大層たいそうに同じ。

たい‐そう【大喪】‥サウ

①亡くなった天皇の葬儀。大喪の礼。

②旧制で、天皇が大行たいこう天皇・太皇太后・皇太后・皇后の喪もに服すること。また、その葬儀。たいも。

たい‐そう【大棗】‥サウ

ナツメの漢名。また、乾したナツメの実。漢方で緩下剤・利尿剤・強壮剤などに用いる。〈本草和名〉

たい‐そう【大葬】‥サウ

天皇・太皇太后・皇太后・皇后の葬儀。

たい‐そう【大層】

[一]〔名〕

はなはだしいさま。おおげさなさま。誹風柳多留8「―な咳払ひする大伽藍」。「―な事を言う」

[二]〔副〕

非常に。最も。多く。大相。「今日は―暑い」

⇒たいそう‐らし・い【大層らしい】

⇒大層も無い

たい‐そう【大簇・太簇】

①〔音〕中国の音名の一つ。中国の十二律の下から3番目の音。日本の十二律の平調ひょうじょうに相当。たいぞく。→十二律(表)。

②陰暦1月の異称。

たい‐そう【太宗】

中国の王朝で、その勲功や徳行が太祖に次ぐ皇帝を称する廟号。唐の李世民、宋の趙匡義、元の窩闊台オゴタイ、清の皇太極ホンタイジなど。

たい‐そう【体相】‥サウ

すがた。かたち。さま。体形。栄華物語玉台「―威儀いつくし」

たい‐そう【体操】‥サウ

①身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動。ドイツ体操・スウェーデン体操・徒手体操・器械体操・律動体操・ラジオ体操などがある。

②体操競技の略。

⇒たいそう‐きょうぎ【体操競技】

たい‐ぞう【胎蔵】‥ザウ

〔仏〕(→)胎蔵界に同じ。

⇒たいぞう‐かい【胎蔵界】

⇒たいぞうかい‐まんだら【胎蔵界曼荼羅】

⇒たいぞう‐まんだら【胎蔵曼荼羅】

たい‐ぞう【退蔵】‥ザウ

隠して所持すること。「―物資」

⇒たいぞう‐かへい【退蔵貨幣】

だい‐そう【代走】

野球で、それまで出場していた選手に代わって走塁を行うこと。また、その選手。ピンチ‐ランナー。

だい‐そう【代僧】

かわりの僧。代理の僧。日葡辞書「ダイソウニタツ」

だい‐そうか【大宗家】

おおもとの家。本家。

たいぞう‐かい【胎蔵界】‥ザウ‥

密教で説く両部・両界の一つ。大日如来を慈悲または理(真理)の方面から説いた部門。胎蔵は母胎の意で、一切を含有することにたとえる。その表象は蓮華。なお、もともと経典には胎蔵界の語はないが、金剛界に合わせてこういう。たいそうかい。大悲胎蔵生。↔金剛界。

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

たいぞうかい‐まんだら【胎蔵界曼荼羅】‥ザウ‥

(→)胎蔵曼荼羅に同じ。

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

たいぞう‐かへい【退蔵貨幣】‥ザウクワ‥

(→)蓄蔵貨幣に同じ。

⇒たい‐ぞう【退蔵】

だい‐ぞうきょう【大蔵経】‥ザウキヤウ

仏教聖典の総称。経蔵・律蔵・論蔵の三蔵およびそれらの注釈書を網羅した叢書。パーリ語・チベット語・モンゴル語・満州語・漢語のものが現存。一切経。蔵経。→大正新脩大蔵経

たいそう‐きょうぎ【体操競技】‥サウキヤウ‥

男子は鉄棒・平行棒・吊輪・鞍馬・跳馬・床運動の6種目、女子は段違い平行棒・平均台・跳馬・床運動の4種目につき、演技を競うもの。規定・自由演技に分かれ、各種目の個人・総合・団体に分けて採点し、順位を決める。

⇒たい‐そう【体操】

たい‐そうけい【太早計】‥サウ‥

[荘子斉物論]はやのみこみ。はやがてん。大早計。

だい‐そうじょう【大僧正】‥ジヤウ

僧綱の一つ。僧正の上位。745年(天平17)行基が初めて任ぜられた。大納言に準ずる。現在、各宗で最高の僧階とする。

だい‐そうず【大僧都】‥ヅ

僧綱の一つ。僧都の上位。698年、道昭が初めて任ぜられた。現在、各宗で僧階の一つとする。

だい‐そうとう【大総統】

1912年から24年までの中華民国元首の称号。のち総統と改称。

だいそう‐ぼん【大惣本】

名古屋の貸本屋、胡月堂大野屋惣八の所蔵本。1767年(明和4)創業と伝え、1898年(明治31)頃廃業し、蔵書は京都大学などに分散した。

たいぞう‐まんだら【胎蔵曼荼羅】‥ザウ‥

密教の両界曼荼羅の一つ。大日経に基づき、如来の慈悲からすべての仏・菩薩が現れ、衆生しゅじょうを救済することを象徴する。現図げんず曼荼羅では、中台八葉院を中心として、十二大院から成る。大悲胎蔵生曼荼羅。胎蔵界曼荼羅。↔金剛界曼荼羅。→曼荼羅(図)

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

②大膳職の略。

⇒だいぜん‐しき【大膳職】

⇒だいぜん‐の‐だいぶ【大膳大夫】

⇒だいぜん‐りょう【大膳寮】

だいせん‐おき‐こくりつこうえん【大山隠岐国立公園】‥ヱン

大山を中心に蒜山ひるぜん・島根半島・隠岐諸島を含む国立公園。鳥取・岡山・島根3県にまたがる。

⇒だい‐せん【大山】

だい‐せんかい【大千界】

「大千世界」の略。栄華物語音楽「―の日輪を集めたるがごとくして」

だいせん‐かざんたい【大山火山帯】‥クワ‥

中国地方の大山・三瓶山さんべさんなどから成る火山帯をいった語。

⇒だい‐せん【大山】

だい‐せんきょく【大選挙区】

比較的大きく定めた地域から、定員2名以上を選ぶ選挙区。→小選挙区

だい‐せんじ【大宣旨】

⇒おおせんじ

だいぜん‐しき【大膳職】

律令制で、宮内省に属し、宮中の会食の料理などをつかさどった役所。長官は大夫だいぶ。明治以後、大膳職だいぜんしょく・大膳寮となる。おおかしわでのつかさ。

⇒だい‐ぜん【大膳】

たいぜん‐じじゃく【泰然自若】

ゆったりと落ち着いて平常と変わらないさま。

⇒たい‐ぜん【泰然】

たい‐せんしゃほう【対戦車砲】‥ハウ

戦車を撃破するための火砲。鋼板に対する貫徹力の強い砲弾を、高速度で発射する。最近は無反動砲やロケット砲を使用する。→バズーカ砲

だい‐せんせかい【大千世界】

〔仏〕(→)三千大千世界に同じ。

たいせんちゅう‐るい【苔蘚虫類】

(→)「こけむしるい」に同じ。

⇒たい‐せん【苔蘚】

だい‐ぜんてい【大前提】

①三段論法において、大概念を含む前提で推論の根本契機。→前提2。

②行為を起こしたり物事が成立したりする時に、まず求められる重要な条件。

だいぜん‐の‐だいぶ【大膳大夫】

①大膳職の長官。だいぜんのかみ。

②一家の食事を切盛りする主婦を戯れていう語。

⇒だい‐ぜん【大膳】

たいせん‐りょう【滞船料】‥レウ

港内の混雑や荷役能率の低下などにより、荷主と船会社間で協定した期日より貨物船の発航を延ばす時、荷主から船会社に支払う料金。→早出はやで料

⇒たい‐せん【滞船】

だいぜん‐りょう【大膳寮】‥レウ

供御くご・饗宴に関することをつかさどった宮内省の一部局。もと大膳職。長官は大膳頭だいぜんのかみ。今は宮内庁管理部大膳課。

⇒だい‐ぜん【大膳】

だいせんりょう‐こふん【大仙陵古墳】

大阪府堺市にある5世紀前半の前方後円墳。墳長約486メートルで日本最大。仁徳天皇陵に比定。大山古墳・百舌鳥耳原中陵もずのみみはらのなかのみささぎともいう。

たい‐そ【大租】

国郡の官倉に納められた田租。正税しょうぜい。おおちから。

たい‐そ【太祖・大祖】

①中国・朝鮮各王朝の始祖を称する廟号。後梁の朱全忠、高麗の王建、宋の趙匡胤ちょうきょういん、遼の耶律阿保機やりつあぼき、金の阿骨打アクダ、元の成吉思ジンギス汗、明の朱元璋、清の奴児哈赤ヌルハチ、朝鮮李朝の李成桂など。

②あることを始めた人。始祖。元祖。太平記26「此の人聖廟の祠官として文道の―なり」

だい‐そ【乃祖】

汝の祖父。転じて、一般に、祖父を指す。戴恩記「余が―」

たい‐そう【大宗】

①物事のおおもと。特に、芸術の方面で権威ある大家。

②古代中国で、長男の系統。本家。↔小宗

たい‐そう【大相】‥サウ

(→)大層たいそうに同じ。

たい‐そう【大喪】‥サウ

①亡くなった天皇の葬儀。大喪の礼。

②旧制で、天皇が大行たいこう天皇・太皇太后・皇太后・皇后の喪もに服すること。また、その葬儀。たいも。

たい‐そう【大棗】‥サウ

ナツメの漢名。また、乾したナツメの実。漢方で緩下剤・利尿剤・強壮剤などに用いる。〈本草和名〉

たい‐そう【大葬】‥サウ

天皇・太皇太后・皇太后・皇后の葬儀。

たい‐そう【大層】

[一]〔名〕

はなはだしいさま。おおげさなさま。誹風柳多留8「―な咳払ひする大伽藍」。「―な事を言う」

[二]〔副〕

非常に。最も。多く。大相。「今日は―暑い」

⇒たいそう‐らし・い【大層らしい】

⇒大層も無い

たい‐そう【大簇・太簇】

①〔音〕中国の音名の一つ。中国の十二律の下から3番目の音。日本の十二律の平調ひょうじょうに相当。たいぞく。→十二律(表)。

②陰暦1月の異称。

たい‐そう【太宗】

中国の王朝で、その勲功や徳行が太祖に次ぐ皇帝を称する廟号。唐の李世民、宋の趙匡義、元の窩闊台オゴタイ、清の皇太極ホンタイジなど。

たい‐そう【体相】‥サウ

すがた。かたち。さま。体形。栄華物語玉台「―威儀いつくし」

たい‐そう【体操】‥サウ

①身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動。ドイツ体操・スウェーデン体操・徒手体操・器械体操・律動体操・ラジオ体操などがある。

②体操競技の略。

⇒たいそう‐きょうぎ【体操競技】

たい‐ぞう【胎蔵】‥ザウ

〔仏〕(→)胎蔵界に同じ。

⇒たいぞう‐かい【胎蔵界】

⇒たいぞうかい‐まんだら【胎蔵界曼荼羅】

⇒たいぞう‐まんだら【胎蔵曼荼羅】

たい‐ぞう【退蔵】‥ザウ

隠して所持すること。「―物資」

⇒たいぞう‐かへい【退蔵貨幣】

だい‐そう【代走】

野球で、それまで出場していた選手に代わって走塁を行うこと。また、その選手。ピンチ‐ランナー。

だい‐そう【代僧】

かわりの僧。代理の僧。日葡辞書「ダイソウニタツ」

だい‐そうか【大宗家】

おおもとの家。本家。

たいぞう‐かい【胎蔵界】‥ザウ‥

密教で説く両部・両界の一つ。大日如来を慈悲または理(真理)の方面から説いた部門。胎蔵は母胎の意で、一切を含有することにたとえる。その表象は蓮華。なお、もともと経典には胎蔵界の語はないが、金剛界に合わせてこういう。たいそうかい。大悲胎蔵生。↔金剛界。

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

たいぞうかい‐まんだら【胎蔵界曼荼羅】‥ザウ‥

(→)胎蔵曼荼羅に同じ。

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

たいぞう‐かへい【退蔵貨幣】‥ザウクワ‥

(→)蓄蔵貨幣に同じ。

⇒たい‐ぞう【退蔵】

だい‐ぞうきょう【大蔵経】‥ザウキヤウ

仏教聖典の総称。経蔵・律蔵・論蔵の三蔵およびそれらの注釈書を網羅した叢書。パーリ語・チベット語・モンゴル語・満州語・漢語のものが現存。一切経。蔵経。→大正新脩大蔵経

たいそう‐きょうぎ【体操競技】‥サウキヤウ‥

男子は鉄棒・平行棒・吊輪・鞍馬・跳馬・床運動の6種目、女子は段違い平行棒・平均台・跳馬・床運動の4種目につき、演技を競うもの。規定・自由演技に分かれ、各種目の個人・総合・団体に分けて採点し、順位を決める。

⇒たい‐そう【体操】

たい‐そうけい【太早計】‥サウ‥

[荘子斉物論]はやのみこみ。はやがてん。大早計。

だい‐そうじょう【大僧正】‥ジヤウ

僧綱の一つ。僧正の上位。745年(天平17)行基が初めて任ぜられた。大納言に準ずる。現在、各宗で最高の僧階とする。

だい‐そうず【大僧都】‥ヅ

僧綱の一つ。僧都の上位。698年、道昭が初めて任ぜられた。現在、各宗で僧階の一つとする。

だい‐そうとう【大総統】

1912年から24年までの中華民国元首の称号。のち総統と改称。

だいそう‐ぼん【大惣本】

名古屋の貸本屋、胡月堂大野屋惣八の所蔵本。1767年(明和4)創業と伝え、1898年(明治31)頃廃業し、蔵書は京都大学などに分散した。

たいぞう‐まんだら【胎蔵曼荼羅】‥ザウ‥

密教の両界曼荼羅の一つ。大日経に基づき、如来の慈悲からすべての仏・菩薩が現れ、衆生しゅじょうを救済することを象徴する。現図げんず曼荼羅では、中台八葉院を中心として、十二大院から成る。大悲胎蔵生曼荼羅。胎蔵界曼荼羅。↔金剛界曼荼羅。→曼荼羅(図)

⇒たい‐ぞう【胎蔵】

広辞苑に「大声」で始まるの検索結果 1-4。