複数辞典一括検索+![]()

![]()

きゅう【弓】🔗⭐🔉

きゅう【弓】

①ゆみ。

②古代中国で、長さの単位の一つ。

㋐弓から的までの距離をはかる単位。1弓を6尺とする。

㋑土地の測量の単位。8尺を1弓とする。

きゅう‐けい【弓形】🔗⭐🔉

きゅう‐けい【弓形】

①弓のように湾曲した形。ゆみがた。ゆみなり。

②〔数〕弦とその上に張る弧とで囲んだ円の一部分。

きゅう‐じゅつ【弓術】🔗⭐🔉

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

たらし【執・弓】🔗⭐🔉

たらし【執・弓】

(トラシの転か。手に執る意)弓ゆみ。平家物語2「たとひ千疋万疋にかへさせ給ふべき御―なりとも、争いかでか御命にかへさせ給ふべき」

ゆ【弓】🔗⭐🔉

ゆ【弓】

ゆみ。多く複合語に用いる。万葉集2「―はず」

ゆ‐かげ【弓影】🔗⭐🔉

ゆ‐かげ【弓影】

弓の影。弓の形の映ったもの。

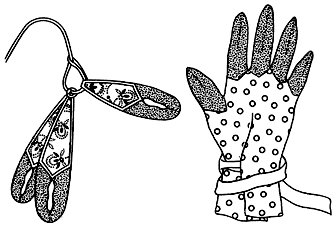

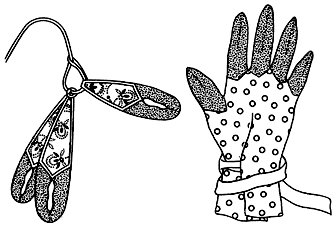

ゆ‐がけ【弓懸・弽・韘】🔗⭐🔉

ゆ‐がけ【弓懸・弽・韘】

弓を射る時、弦で指を傷つけないために用いる革の手袋。両手用(一具弓懸・矢数弓懸)・右手用(的弓懸)・三指用(四掛)などがある。弦弾つるはじき。ゆみかけ。手覆。〈類聚名義抄〉

弓懸

ゆ‐がら【弓幹】🔗⭐🔉

ゆ‐がら【弓幹】

弓の木・竹の部分。末弭うらはずから本弭もとはずまで。ほこ。

ゆ‐げ【弓削】🔗⭐🔉

ゆ‐げ【弓削】

弓を削り作ること。また、その職の人。

ゆげ‐の‐みこ【弓削皇子】🔗⭐🔉

ゆげ‐の‐みこ【弓削皇子】

万葉歌人。天武天皇の第6皇子。万葉集に平明静寂な味のすぐれた作歌8首がある。( 〜699)

ゆげ‐べ【弓削部】🔗⭐🔉

ゆげ‐べ【弓削部】

大和政権で、弓の作製を担当した品部しなべ。

ゆげ‐りゅう【弓削流】‥リウ🔗⭐🔉

ゆげ‐りゅう【弓削流】‥リウ

弓術の一派。室町後期、近江の弓削正次の創始という。

ゆすり‐ば【弓摺羽】🔗⭐🔉

ゆすり‐ば【弓摺羽】

矢羽のうち、矢を弓弦につがえて射放した際に弓に摺れていく羽。

ゆ‐だち【弓裁ち】🔗⭐🔉

ゆ‐だち【弓裁ち】

装束の袖付を前肩から袂たもとまで明けること。また、その所。

ゆ‐だめ【弓矯】🔗⭐🔉

ゆ‐だめ【弓矯】

弾力強化のために弓幹ゆがらを矯ためてそらせること。また、それに用いる道具。ゆみため。梁塵秘抄「―も箆矯のためも持ちながら」

ゆ‐づえ【弓杖】‥ヅヱ🔗⭐🔉

ゆ‐づえ【弓杖】‥ヅヱ

弓を杖につくこと。ゆんづえ。栄華物語若枝「―つきてゐたる程など」

ゆづき‐の‐きみ【弓月の君】🔗⭐🔉

ゆづき‐の‐きみ【弓月の君】

秦はた氏の祖とされる伝説上の人物。秦しんの始皇帝の子孫で、百済に移住していた秦はた人・漢あや人から成る127県の民を率いて応神朝に来朝したという。融通王。

ゆ‐づら【弓弦】🔗⭐🔉

ゆ‐づら【弓弦】

弓のつる。ゆづる。

ゆ‐づる【弓弦】🔗⭐🔉

ゆ‐づる【弓弦】

弓にかけるつる。ゆみづる。ゆづら。万葉集11「君が―の絶えむと念へや」

⇒ゆづる‐うち【弓弦打】

ゆづる‐うち【弓弦打】🔗⭐🔉

ゆづる‐うち【弓弦打】

魔をはらうために、弓弦を打ち鳴らすこと。つるうち。鳴弦めいげん。宇津保物語蔵開上「―をしつつ」

⇒ゆ‐づる【弓弦】

ゆば‐どの【弓場殿】🔗⭐🔉

ゆば‐どの【弓場殿】

古代、宮中で弓場のある殿舎。校書殿きょうしょでんの東廂ひがしびさしの北端にあった。武徳殿を指すこともあった。射場殿いばどの。ゆみばどの。→弓庭ゆにわ

ゆば‐はじめ【弓場始】🔗⭐🔉

ゆば‐はじめ【弓場始】

①平安・鎌倉時代、陰暦10月5日に天皇が弓場殿ゆばどのに臨御して公卿以下殿上人てんじょうびとの賭弓のりゆみを観覧する儀式。射場始いばはじめ。

②武家で、年初(正月中旬)または弓場の新造などの時、初めて矢を射る儀式。的始まとはじめ。弓始。弓矢始。

ゆみ【弓】🔗⭐🔉

○弓折れ矢尽きるゆみおれやつきる🔗⭐🔉

○弓折れ矢尽きるゆみおれやつきる

力尽きてどうすることもできないたとえ。刀折れ矢尽きる。

⇒ゆみ【弓】

ゆみ‐がえし【弓返し】‥ガヘシ

(→)「ゆみがえり」2に同じ。

ゆみ‐がえり【弓返り】‥ガヘリ

①矢を放った時、弓がそり返ること。

②矢を射放した余勢で弓弦が肘の外にまわって来ること。ゆがえり。ゆみがえし。

ゆみ‐かくし【弓蔵し】

軍陣で、射手の身を隠すために設ける筵むしろ張り。

ゆみ‐かけ【弽】

⇒ゆがけ。〈倭名類聚鈔4〉

ゆみ‐がしら【弓頭】

弓足軽を預かって統率する者。弓大将。弓奉行。弓矢奉行。

ゆみ‐がた【弓形】

弦を張った弓のような形。ゆみなり。

ゆみ‐が‐はま【弓ヶ浜】

鳥取県の北西端に突出し、島根県北東部の島根半島とともに中海なかうみを抱く砂洲。夜見ヶ浜。

弓ヶ浜と大山

撮影:佐藤 尚

ゆみ‐き・る【弓切る】

〔他四〕

弓にするために切る。切って弓に用いる。拾遺和歌集愚草上「けふ見れば―・るほどになりにけり植ゑし岡べの槻のかた枝」

ゆみ‐ぐみ【弓組】

弓矢を持っている組。弓矢を持って戦う部隊。

ゆ‐みこ【湯巫】

湯立ゆだてをする巫女みこ。

ゆみ‐ごし【弓腰】

弓のように曲がった腰。えびごし。

ゆみ‐し【弓師】

弓を作る工人。弓つくり。

ゆみ‐しかけ【弓仕掛】

竹を弓のようにたわめ、その弾力によって地組織などをつくる綜絖そうこうを上昇させる手織機の一部分。弓棚。

ゆみ‐しゅう【弓衆】

武家の職名。弓組の隊員。また、その長。弓の者。

ゆみ‐じろう【弓次郎】‥ラウ

①室町時代、射場始いばはじめ・賭弓のりゆみなどの時、射手の頭かしらに次ぐ者。

②賭的かけまとの場などで、弓の射行の支配を補佐する者。

→弓太郎

ゆ‐みず【湯水】‥ミヅ

①湯と水。湯または水。

②どこにでも沢山あるものにたとえていう語。

⇒湯水のように使う

ゆみ‐き・る【弓切る】

〔他四〕

弓にするために切る。切って弓に用いる。拾遺和歌集愚草上「けふ見れば―・るほどになりにけり植ゑし岡べの槻のかた枝」

ゆみ‐ぐみ【弓組】

弓矢を持っている組。弓矢を持って戦う部隊。

ゆ‐みこ【湯巫】

湯立ゆだてをする巫女みこ。

ゆみ‐ごし【弓腰】

弓のように曲がった腰。えびごし。

ゆみ‐し【弓師】

弓を作る工人。弓つくり。

ゆみ‐しかけ【弓仕掛】

竹を弓のようにたわめ、その弾力によって地組織などをつくる綜絖そうこうを上昇させる手織機の一部分。弓棚。

ゆみ‐しゅう【弓衆】

武家の職名。弓組の隊員。また、その長。弓の者。

ゆみ‐じろう【弓次郎】‥ラウ

①室町時代、射場始いばはじめ・賭弓のりゆみなどの時、射手の頭かしらに次ぐ者。

②賭的かけまとの場などで、弓の射行の支配を補佐する者。

→弓太郎

ゆ‐みず【湯水】‥ミヅ

①湯と水。湯または水。

②どこにでも沢山あるものにたとえていう語。

⇒湯水のように使う

ゆみ‐き・る【弓切る】

〔他四〕

弓にするために切る。切って弓に用いる。拾遺和歌集愚草上「けふ見れば―・るほどになりにけり植ゑし岡べの槻のかた枝」

ゆみ‐ぐみ【弓組】

弓矢を持っている組。弓矢を持って戦う部隊。

ゆ‐みこ【湯巫】

湯立ゆだてをする巫女みこ。

ゆみ‐ごし【弓腰】

弓のように曲がった腰。えびごし。

ゆみ‐し【弓師】

弓を作る工人。弓つくり。

ゆみ‐しかけ【弓仕掛】

竹を弓のようにたわめ、その弾力によって地組織などをつくる綜絖そうこうを上昇させる手織機の一部分。弓棚。

ゆみ‐しゅう【弓衆】

武家の職名。弓組の隊員。また、その長。弓の者。

ゆみ‐じろう【弓次郎】‥ラウ

①室町時代、射場始いばはじめ・賭弓のりゆみなどの時、射手の頭かしらに次ぐ者。

②賭的かけまとの場などで、弓の射行の支配を補佐する者。

→弓太郎

ゆ‐みず【湯水】‥ミヅ

①湯と水。湯または水。

②どこにでも沢山あるものにたとえていう語。

⇒湯水のように使う

ゆみ‐き・る【弓切る】

〔他四〕

弓にするために切る。切って弓に用いる。拾遺和歌集愚草上「けふ見れば―・るほどになりにけり植ゑし岡べの槻のかた枝」

ゆみ‐ぐみ【弓組】

弓矢を持っている組。弓矢を持って戦う部隊。

ゆ‐みこ【湯巫】

湯立ゆだてをする巫女みこ。

ゆみ‐ごし【弓腰】

弓のように曲がった腰。えびごし。

ゆみ‐し【弓師】

弓を作る工人。弓つくり。

ゆみ‐しかけ【弓仕掛】

竹を弓のようにたわめ、その弾力によって地組織などをつくる綜絖そうこうを上昇させる手織機の一部分。弓棚。

ゆみ‐しゅう【弓衆】

武家の職名。弓組の隊員。また、その長。弓の者。

ゆみ‐じろう【弓次郎】‥ラウ

①室町時代、射場始いばはじめ・賭弓のりゆみなどの時、射手の頭かしらに次ぐ者。

②賭的かけまとの場などで、弓の射行の支配を補佐する者。

→弓太郎

ゆ‐みず【湯水】‥ミヅ

①湯と水。湯または水。

②どこにでも沢山あるものにたとえていう語。

⇒湯水のように使う

ゆみ‐がた【弓形】🔗⭐🔉

ゆみ‐がた【弓形】

弦を張った弓のような形。ゆみなり。

ゆみ‐が‐はま【弓ヶ浜】🔗⭐🔉

ゆみ‐が‐はま【弓ヶ浜】

鳥取県の北西端に突出し、島根県北東部の島根半島とともに中海なかうみを抱く砂洲。夜見ヶ浜。

弓ヶ浜と大山

撮影:佐藤 尚

ゆみ‐き・る【弓切る】🔗⭐🔉

ゆみ‐き・る【弓切る】

〔他四〕

弓にするために切る。切って弓に用いる。拾遺和歌集愚草上「けふ見れば―・るほどになりにけり植ゑし岡べの槻のかた枝」

ゆみ‐ごし【弓腰】🔗⭐🔉

ゆみ‐ごし【弓腰】

弓のように曲がった腰。えびごし。

ゆみ‐し【弓師】🔗⭐🔉

ゆみ‐し【弓師】

弓を作る工人。弓つくり。

ゆみ‐しかけ【弓仕掛】🔗⭐🔉

ゆみ‐しかけ【弓仕掛】

竹を弓のようにたわめ、その弾力によって地組織などをつくる綜絖そうこうを上昇させる手織機の一部分。弓棚。

ゆみ‐しゅう【弓衆】🔗⭐🔉

ゆみ‐しゅう【弓衆】

武家の職名。弓組の隊員。また、その長。弓の者。

ゆみ‐じろう【弓次郎】‥ラウ🔗⭐🔉

ゆみ‐じろう【弓次郎】‥ラウ

①室町時代、射場始いばはじめ・賭弓のりゆみなどの時、射手の頭かしらに次ぐ者。

②賭的かけまとの場などで、弓の射行の支配を補佐する者。

→弓太郎

ゆみ‐づえ【弓杖】‥ヅヱ🔗⭐🔉

ゆみ‐づえ【弓杖】‥ヅヱ

弓を杖の代用とすること。また、その弓。ゆづえ。ゆんづえ。栄華物語音楽「―をしてただ打ちに打てば」

ゆみ‐づる【弓弦】🔗⭐🔉

ゆみ‐づる【弓弦】

弓に張る緒。麻を撚より合わせ薬煉くすねでねり続けてまとめたものを白弦といい、更にこれに漆を塗ったものを塗弦という。〈倭名類聚鈔13〉

⇒ゆみづる‐うち【弓弦打】

⇒ゆみづる‐し【弓弦師】

⇒ゆみづる‐ぶくろ【弓弦袋・弦袋】

ゆみづる‐うち【弓弦打】🔗⭐🔉

ゆみづる‐うち【弓弦打】

(→)弦打つるうちに同じ。雄略紀「空しく弾弓弦ゆみづるうちす」

⇒ゆみ‐づる【弓弦】

ゆみづる‐し【弓弦師】🔗⭐🔉

ゆみづる‐し【弓弦師】

弓弦を作る職人。

⇒ゆみ‐づる【弓弦】

ゆみづる‐ぶくろ【弓弦袋・弦袋】🔗⭐🔉

ゆみづる‐ぶくろ【弓弦袋・弦袋】

(→)「つるぶくろ」に同じ。〈倭名類聚鈔13〉

⇒ゆみ‐づる【弓弦】

ゆみ‐どこ【弓床】🔗⭐🔉

ゆみ‐どこ【弓床】

多くの射手が弓を射ようとして隙もなく立ち並ぶさまを床に見たてていう語。弓ぶすま。

○弓と弦ゆみとつる

曲がっているものと、まっすぐなものとのたとえ。

⇒ゆみ【弓】

○弓と弦ゆみとつる🔗⭐🔉

○弓と弦ゆみとつる

曲がっているものと、まっすぐなものとのたとえ。

⇒ゆみ【弓】

ゆみ‐とり【弓取】

①弓を手にとり持つこと。弓を射ること。また、その人。古今著聞集12「或所に強盗入りたりけるに、―に法師をたてたりけるが」

②弓術にすぐれていること。また、その人。

③弓矢をとり用いることを勤めとすること。また、その人。すなわち武士。ゆみやとり。平治物語(金刀比羅本)「―のならひほどあはれにやさしきことはなし」

④相撲で、勝者が賞として与えられる弓を受ける儀式。現在は、結びの取組の勝力士に代わって一定の力士が行う。

ゆみ‐とる‐かた【弓取る方】

弓を持つ方。ゆんで。左手。左。万葉集11「左手の―の眉根かきつれ」

ゆみ‐なり【弓形】

弦を張った弓のような形。ゆみがた。ゆみのほこなり。「―に反そる」

ゆみ‐の‐けち【弓の結】

賭弓のりゆみで勝負を決めること。源氏物語花宴「右の大殿の―に上達部みこたち多くつどひ給ひて」

ゆみ‐のこ【弓鋸】

弓形をした支持枠に細い鋸歯を張った鋸。主に金属を切るのに用いる。その歯が糸のように細いものを特に糸鋸いとのこという。

⇒ゆみのこ‐ばん【弓鋸盤】

ゆみのこ‐ばん【弓鋸盤】

鋸盤のこぎりばんの一種。弓鋸の往復運動によって金属を切断する装置。

⇒ゆみ‐のこ【弓鋸】

ゆみ‐の‐て【弓の手】

弓を射る術。射術。

ゆみ‐の‐てんか【弓の天下】

(弓技の天下一の意)京都三十三間堂の通し矢で、矢数を最も多く射た者をいう。

ゆみ‐の‐とつか【弓の取柄】

弓の、手に握り持つ所。弓の握り。

ゆみのほこ‐なり【弓の鉾形】

(「ほこ」は弓幹ゆがら)(→)「ゆみなり」に同じ。狂言、柿売「末はんじやうの市は、―に立つと申すが」

ゆみ‐の‐もの【弓の者】

(→)弓衆ゆみしゅうに同じ。狂言、枕物狂「此祖父も―になりとも鉄炮の者になりとも出うと思うてすは」

ゆみ‐ば【弓場】

弓術を練習する場所。ゆば。

⇒ゆみば‐どの【弓場殿】

ゆみ‐はじめ【弓始】

(→)弓場始ゆばはじめ2に同じ。〈[季]新年〉

ゆみ‐はず【弓筈・彇】

(→)「ゆはず」に同じ。〈倭名類聚鈔13〉

ゆみば‐どの【弓場殿】

(→)「ゆばどの」に同じ。清寧紀「天皇射殿ゆみばどのに御いでます」

⇒ゆみ‐ば【弓場】

ゆみ‐とり【弓取】🔗⭐🔉

ゆみ‐とり【弓取】

①弓を手にとり持つこと。弓を射ること。また、その人。古今著聞集12「或所に強盗入りたりけるに、―に法師をたてたりけるが」

②弓術にすぐれていること。また、その人。

③弓矢をとり用いることを勤めとすること。また、その人。すなわち武士。ゆみやとり。平治物語(金刀比羅本)「―のならひほどあはれにやさしきことはなし」

④相撲で、勝者が賞として与えられる弓を受ける儀式。現在は、結びの取組の勝力士に代わって一定の力士が行う。

ゆみ‐とる‐かた【弓取る方】🔗⭐🔉

ゆみ‐とる‐かた【弓取る方】

弓を持つ方。ゆんで。左手。左。万葉集11「左手の―の眉根かきつれ」

ゆみ‐なり【弓形】🔗⭐🔉

ゆみ‐なり【弓形】

弦を張った弓のような形。ゆみがた。ゆみのほこなり。「―に反そる」

ゆみ‐の‐けち【弓の結】🔗⭐🔉

ゆみ‐の‐けち【弓の結】

賭弓のりゆみで勝負を決めること。源氏物語花宴「右の大殿の―に上達部みこたち多くつどひ給ひて」

ゆみ‐のこ【弓鋸】🔗⭐🔉

ゆみ‐のこ【弓鋸】

弓形をした支持枠に細い鋸歯を張った鋸。主に金属を切るのに用いる。その歯が糸のように細いものを特に糸鋸いとのこという。

⇒ゆみのこ‐ばん【弓鋸盤】

ゆみのこ‐ばん【弓鋸盤】🔗⭐🔉

ゆみのこ‐ばん【弓鋸盤】

鋸盤のこぎりばんの一種。弓鋸の往復運動によって金属を切断する装置。

⇒ゆみ‐のこ【弓鋸】

ゆみ‐の‐て【弓の手】🔗⭐🔉

ゆみ‐の‐て【弓の手】

弓を射る術。射術。

ゆみ‐の‐てんか【弓の天下】🔗⭐🔉

ゆみ‐の‐てんか【弓の天下】

(弓技の天下一の意)京都三十三間堂の通し矢で、矢数を最も多く射た者をいう。

ゆみ‐の‐とつか【弓の取柄】🔗⭐🔉

ゆみ‐の‐とつか【弓の取柄】

弓の、手に握り持つ所。弓の握り。

ゆみのほこ‐なり【弓の鉾形】🔗⭐🔉

ゆみのほこ‐なり【弓の鉾形】

(「ほこ」は弓幹ゆがら)(→)「ゆみなり」に同じ。狂言、柿売「末はんじやうの市は、―に立つと申すが」

ゆみ‐の‐もの【弓の者】🔗⭐🔉

ゆみ‐の‐もの【弓の者】

(→)弓衆ゆみしゅうに同じ。狂言、枕物狂「此祖父も―になりとも鉄炮の者になりとも出うと思うてすは」

ゆみ‐ば【弓場】🔗⭐🔉

ゆみ‐ば【弓場】

弓術を練習する場所。ゆば。

⇒ゆみば‐どの【弓場殿】

ゆみ‐はじめ【弓始】🔗⭐🔉

ゆみ‐はじめ【弓始】

(→)弓場始ゆばはじめ2に同じ。〈[季]新年〉

ゆみば‐どの【弓場殿】🔗⭐🔉

○弓は袋に太刀は鞘ゆみはふくろにたちはさや🔗⭐🔉

○弓は袋に太刀は鞘ゆみはふくろにたちはさや

天下が治まって武器の必要のないこと。

⇒ゆみ【弓】

○弓は袋を出さずゆみはふくろをいださず🔗⭐🔉

○弓は袋を出さずゆみはふくろをいださず

天下が泰平であることの形容。

⇒ゆみ【弓】

ゆみ‐はま【弓破魔】

(→)破魔弓はまゆみ2に同じ。

○弓は三つ物ゆみはみつもの🔗⭐🔉

○弓は三つ物ゆみはみつもの

弓術の奥義は流鏑馬やぶさめ・笠懸かさがけ・犬追物いぬおうものに尽きる。

⇒ゆみ【弓】

ゆみ‐はり【弓張】

①弓を張ること。また、その人。

②弓張提灯の略。

③弓張月の略。大和物語「月を―といふは何の心ぞ」

⇒ゆみはり‐ぢょうちん【弓張提灯】

⇒ゆみはり‐づき【弓張月】

ゆみはり‐ぢょうちん【弓張提灯】‥ヂヤウ‥

鯨のひげや竹を弓のように曲げ、火袋をその上下にひっかけて張り開くように造った提灯。弓のところを持つ。

弓張提灯

⇒ゆみ‐はり【弓張】

ゆみはり‐づき【弓張月】

①弓の弦を張ったような形をしている月。上弦・下弦の月をいう。弦月。〈[季]秋〉。平家物語4「―のいるにまかせて」

②「椿説弓張月ちんせつゆみはりづき」の略称。

→文献資料[椿説弓張月]

⇒ゆみ‐はり【弓張】

ゆみ‐ひ・く【弓引く】

〔自五〕

①弓の弦を引き放って弦音を発せしめる。弦打ちをする。源氏物語浮舟「人々、追ひ避けなどするに、―・き鳴らし」

②弓弦に矢をつがえ、引きしぼって放つ。弓を射る。

③手向かう。反抗する。そむく。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉へ―・かんとは浅はかなる了簡」

ゆみ‐ぶぎょう【弓奉行】‥ギヤウ

(→)弓頭ゆみがしらに同じ。

ゆみ‐ぶくろ【弓袋】

弓をおさめておく袋。ゆぶくろ。〈倭名類聚鈔13〉

ゆみ‐ぶすま【弓衾】

矢をつがえて放とうとしている弓が一面に隙間なく並ぶこと。矢ぶすま。弓どこ。

ゆみ‐ふで【弓筆】

(矢立やたてに添えた筆の意から)記録すべき事跡。また、その記録。謡曲、八島「後記にも佳名を留むべき―の跡なるべけれ」

ゆみ‐へん【弓偏】

漢字の偏の一種。「引」「弦」などの偏の「弓」の称。

⇒ゆみ‐はり【弓張】

ゆみはり‐づき【弓張月】

①弓の弦を張ったような形をしている月。上弦・下弦の月をいう。弦月。〈[季]秋〉。平家物語4「―のいるにまかせて」

②「椿説弓張月ちんせつゆみはりづき」の略称。

→文献資料[椿説弓張月]

⇒ゆみ‐はり【弓張】

ゆみ‐ひ・く【弓引く】

〔自五〕

①弓の弦を引き放って弦音を発せしめる。弦打ちをする。源氏物語浮舟「人々、追ひ避けなどするに、―・き鳴らし」

②弓弦に矢をつがえ、引きしぼって放つ。弓を射る。

③手向かう。反抗する。そむく。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉へ―・かんとは浅はかなる了簡」

ゆみ‐ぶぎょう【弓奉行】‥ギヤウ

(→)弓頭ゆみがしらに同じ。

ゆみ‐ぶくろ【弓袋】

弓をおさめておく袋。ゆぶくろ。〈倭名類聚鈔13〉

ゆみ‐ぶすま【弓衾】

矢をつがえて放とうとしている弓が一面に隙間なく並ぶこと。矢ぶすま。弓どこ。

ゆみ‐ふで【弓筆】

(矢立やたてに添えた筆の意から)記録すべき事跡。また、その記録。謡曲、八島「後記にも佳名を留むべき―の跡なるべけれ」

ゆみ‐へん【弓偏】

漢字の偏の一種。「引」「弦」などの偏の「弓」の称。

⇒ゆみ‐はり【弓張】

ゆみはり‐づき【弓張月】

①弓の弦を張ったような形をしている月。上弦・下弦の月をいう。弦月。〈[季]秋〉。平家物語4「―のいるにまかせて」

②「椿説弓張月ちんせつゆみはりづき」の略称。

→文献資料[椿説弓張月]

⇒ゆみ‐はり【弓張】

ゆみ‐ひ・く【弓引く】

〔自五〕

①弓の弦を引き放って弦音を発せしめる。弦打ちをする。源氏物語浮舟「人々、追ひ避けなどするに、―・き鳴らし」

②弓弦に矢をつがえ、引きしぼって放つ。弓を射る。

③手向かう。反抗する。そむく。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉へ―・かんとは浅はかなる了簡」

ゆみ‐ぶぎょう【弓奉行】‥ギヤウ

(→)弓頭ゆみがしらに同じ。

ゆみ‐ぶくろ【弓袋】

弓をおさめておく袋。ゆぶくろ。〈倭名類聚鈔13〉

ゆみ‐ぶすま【弓衾】

矢をつがえて放とうとしている弓が一面に隙間なく並ぶこと。矢ぶすま。弓どこ。

ゆみ‐ふで【弓筆】

(矢立やたてに添えた筆の意から)記録すべき事跡。また、その記録。謡曲、八島「後記にも佳名を留むべき―の跡なるべけれ」

ゆみ‐へん【弓偏】

漢字の偏の一種。「引」「弦」などの偏の「弓」の称。

⇒ゆみ‐はり【弓張】

ゆみはり‐づき【弓張月】

①弓の弦を張ったような形をしている月。上弦・下弦の月をいう。弦月。〈[季]秋〉。平家物語4「―のいるにまかせて」

②「椿説弓張月ちんせつゆみはりづき」の略称。

→文献資料[椿説弓張月]

⇒ゆみ‐はり【弓張】

ゆみ‐ひ・く【弓引く】

〔自五〕

①弓の弦を引き放って弦音を発せしめる。弦打ちをする。源氏物語浮舟「人々、追ひ避けなどするに、―・き鳴らし」

②弓弦に矢をつがえ、引きしぼって放つ。弓を射る。

③手向かう。反抗する。そむく。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉へ―・かんとは浅はかなる了簡」

ゆみ‐ぶぎょう【弓奉行】‥ギヤウ

(→)弓頭ゆみがしらに同じ。

ゆみ‐ぶくろ【弓袋】

弓をおさめておく袋。ゆぶくろ。〈倭名類聚鈔13〉

ゆみ‐ぶすま【弓衾】

矢をつがえて放とうとしている弓が一面に隙間なく並ぶこと。矢ぶすま。弓どこ。

ゆみ‐ふで【弓筆】

(矢立やたてに添えた筆の意から)記録すべき事跡。また、その記録。謡曲、八島「後記にも佳名を留むべき―の跡なるべけれ」

ゆみ‐へん【弓偏】

漢字の偏の一種。「引」「弦」などの偏の「弓」の称。

ゆみ‐ひ・く【弓引く】🔗⭐🔉

ゆみ‐ひ・く【弓引く】

〔自五〕

①弓の弦を引き放って弦音を発せしめる。弦打ちをする。源氏物語浮舟「人々、追ひ避けなどするに、―・き鳴らし」

②弓弦に矢をつがえ、引きしぼって放つ。弓を射る。

③手向かう。反抗する。そむく。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉へ―・かんとは浅はかなる了簡」

○弓も引き方ゆみもひきかた🔗⭐🔉

○弓も引き方ゆみもひきかた

弓も引きかたによって矢が的に当たったりはずれたりする。人は誰でも自分に関係のある者に贔屓ひいきすることのたとえ。

⇒ゆみ【弓】

ゆみ‐や【弓矢・弓箭】

①弓と矢。弓または矢。

②武器。兵器。

③弓矢の道。武道。軍事。平家物語4「ただ今ここをわたさずは、ながき―の疵なるべし」

④弓矢をとる身。また、その家。武士。武家。武門。

⑤いくさ。たたかい。〈日葡辞書〉

⇒ゆみや‐がみ【弓矢神】

⇒ゆみや‐しんとう【弓矢神道】

⇒ゆみや‐だい【弓矢台】

⇒ゆみや‐とり【弓矢取】

⇒ゆみや‐の‐いえ【弓矢の家】

⇒ゆみや‐の‐ちょうじゃ【弓矢の長者】

⇒ゆみや‐の‐みち【弓矢の道】

⇒ゆみや‐の‐みょうが【弓矢の冥加】

⇒ゆみや‐はじめ【弓矢始】

⇒ゆみや‐はちまん【弓矢八幡】

⇒ゆみや‐ぶぎょう【弓矢奉行】

⇒ゆみや‐やり‐ぶぎょう【弓矢槍奉行】

⇒弓矢執る身

ゆみ‐や【弓屋】

弓を作り、または商う家。また、その人。弓師。

ゆみや‐がみ【弓矢神】

弓矢をつかさどる神。武道をまもる神。軍神いくさがみ。

⇒ゆみ‐や【弓矢・弓箭】

ゆみや‐しんとう【弓矢神道】‥タウ

江戸時代、吉田神道の一派。鎌を神体とし、安産・巡行などの行事を勤めるのを特色とする。橘三喜とその門人武笠むかさ丹波の創始。

⇒ゆみ‐や【弓矢・弓箭】

ゆみや‐だい【弓矢台】

(→)調度懸ちょうどがけ3に同じ。

⇒ゆみ‐や【弓矢・弓箭】

ゆみや‐とり【弓矢取】

弓矢を手にとって用いること。また、その人。武士。弓とり。保元物語「待てしばし、―のはかり事」

⇒ゆみ‐や【弓矢・弓箭】

ゆみ‐や【弓屋】🔗⭐🔉

ゆみ‐や【弓屋】

弓を作り、または商う家。また、その人。弓師。

○弓を加うゆみをくわう🔗⭐🔉

○弓を加うゆみをくわう

弓に矢をつがえる。狂言、鹿狩「かう、弓を加へたは、ざれ事でおぢやる」

⇒ゆみ【弓】

○弓を鳴らすゆみをならす🔗⭐🔉

○弓を鳴らすゆみをならす

魔物を退散させる目的で、矢をつがえずに、手で弓の弦を鳴らす。弦打ち。鳴弦めいげん。枕草子56「果てぬなりと聞くほどに、滝口の弓鳴らし」

⇒ゆみ【弓】

○弓を外すゆみをはずす🔗⭐🔉

○弓を外すゆみをはずす

弓の弦をはずす。武装を解く。今昔物語集10「そこばくの軍は皆弓をはづし太刀捨てて」

⇒ゆみ【弓】

○弓を引くゆみをひく🔗⭐🔉

○弓を引くゆみをひく

①弓に矢をつがえて射る。

②反抗する。そむく。楯つく。保元物語「兄に向つて弓を引かんが冥加なきとは理りなり」

⇒ゆみ【弓】

ゆ‐むき【湯剥き】

料理で、トマトなどに熱湯をかけたり熱湯に浸したりして表皮をむくこと。

ゆ‐むし【螠】

ユムシ動物の総称。体は細長く、環節はない。前端にへら状の吻ふんがあり、口は吻の根元にある。体長1〜40センチメートル。海産で広く浅海から深海に生息。キタユムシ・ボネリムシなど。その一種のユムシは、体は円筒状で黄褐色、体長約10センチメートル。日本沿岸の砂泥中にすみ、鯛釣の餌などに用いる。イムシ。イイ。ユゾウラ。ユウ。

ゆむら‐おんせん【湯村温泉】‥ヲン‥

山梨県甲府市湯村にある温泉。泉質は塩化物泉・硫黄泉。

ゆめ【夢】

(イメ(寝目)の転)

①睡眠中に持つ幻覚。ふつう目覚めた後に意識される。多く視覚的な性質を帯びるが、聴覚・味覚・運動感覚に関係するものもある。精神分析では、抑圧されていた願望を充足させる働きを持つとする。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人の見えつらむ―と知りせばさめざらましを」。「―を見る」

②はかない、頼みがたいもののたとえ。夢幻。古今和歌集哀傷「寝ても見ゆ寝でも見えけりおほかたはうつせみの世ぞ―にはありける」。「―の世」「太平の―」

③空想的な願望。心のまよい。迷夢。「いたずらに―を追う」

④将来実現したい願い。理想。「海外雄飛が彼の―だ」「―を描く」

⇒夢か現か

⇒夢が覚める

⇒夢騒がし

⇒夢違う

⇒夢に成れ

⇒夢に夢見る

⇒夢は五臓の疲れ

⇒夢は逆夢

⇒夢を合わす

⇒夢を託する

⇒夢を見る

⇒夢を結ぶ

ゆめ

〔副〕

(「努」「勤」「努力」などと当てる。強く命令する時に言う語。多く禁止の語を伴う)

①決して。必ず。少しも。万葉集20「―花散るないやをちに咲け」。「―疑わず」

②気をつけて。つとめて。万葉集19「ほととぎす夜鳴きをしつつ我が背子を安眠やすいな寝しめ―心あれ」。三蔵法師伝永久点「努力ユメ去ることを為せよ」

ゆめ‐あわせ【夢合せ】‥アハセ

夢を考え合わせて吉凶を占うこと。夢判じ。夢とき。いめあわせ。源平盛衰記15「いかさまにも末たのもしき事にこそと―し給ひて」

ゆめ‐いささか【夢聊か】

〔副〕

夢にも。つゆほども。いささかも。少しも。

ゆめ‐うつつ【夢現】

①夢と現実。後撰和歌集哀傷「―ともわかれざりけり」

②夢か現実か区別し難いこと。意識がぼんやりしている状態。源氏物語明石「君はおぼしまはすに、―さまざま静かならず」。「―で話を聞く」

ゆめ‐うら【夢占】

夢の吉凶をうらなうこと。夢判じ。ゆめうらない。

ゆめ‐うらない【夢占い】‥ウラナヒ

(→)「ゆめうら」に同じ。

ゆん‐ぜい【弓勢】🔗⭐🔉

ゆん‐ぜい【弓勢】

弓を引き張る力。弓を射る力の強さ。今昔物語集25「いみじく―射る者なりとも」

ゆん‐だけ【弓丈】🔗⭐🔉

ゆん‐だけ【弓丈】

本弭もとはずから末弭うらはずまでの弓の長さ。一定しないが、弦をかけないはずし弓の長さで近世は7尺5寸としている。

ゆん‐づえ【弓杖】‥ヅヱ🔗⭐🔉

ゆん‐づえ【弓杖】‥ヅヱ

①弓を杖とすること。また、その弓。ゆづえ。平治物語「―ついて」

②ゆんだけ。太平記30「―三杖許りぞ飛んだりける」

ゆん‐で【弓手】🔗⭐🔉

ゆん‐で【弓手】

①弓を持つ方の手。左の手。保元物語「―のひぢ」。日葡辞書「ユンデ、即ち、ユミノテ」「ユンデメテ」

②左の方。保元物語「―馬手めてより馳せ寄つて」

③犬追物いぬおうものの時、犬を左に受けて、犬の左を射ること。↔馬手めて。

⇒ゆんで‐ぎり【弓手切】

⇒ゆんで‐の‐くさずり【弓手の草摺】

⇒ゆんで‐もじり【弓手捩り】

⇒ゆんで‐よこ【弓手横】

ゆんで‐ぎり【弓手切】🔗⭐🔉

ゆんで‐ぎり【弓手切】

犬追物いぬおうもので、前方を右に横切って走る犬を、馬上で身体を右にひねって弓手を馬首の右側から射ること。

⇒ゆん‐で【弓手】

ゆんで‐の‐くさずり【弓手の草摺】🔗⭐🔉

ゆんで‐の‐くさずり【弓手の草摺】

鎧よろいの草摺で、左の脇に付属するもの。いむけのくさずり。→大鎧おおよろい(図)。

⇒ゆん‐で【弓手】

ゆんで‐もじり【弓手捩り】‥モヂリ🔗⭐🔉

ゆんで‐もじり【弓手捩り】‥モヂリ

弓を射る時の姿勢で、左方から後方へ身をよじらすこと。

⇒ゆん‐で【弓手】

ゆんで‐よこ【弓手横】🔗⭐🔉

ゆんで‐よこ【弓手横】

左の側面。犬追物で、的とする犬の左の脇。

⇒ゆん‐で【弓手】

[漢]弓🔗⭐🔉

弓 字形

筆順

筆順

〔弓部0画/3画/教育/2161・355D〕

〔音〕キュウ(漢) ク(呉)

〔訓〕ゆみ

[意味]

①ゆみ。矢を射る武器。「弓術・弓箭きゅうせん・洋弓・弾弓だんぐ」

②ゆみなりにそりかえったもの。特に、バイオリンなどのゆみ。「胡弓こきゅう」

[解字]

象形。ゆみの形にかたどる。

[下ツキ

強弓・鼓弓・胡弓・大弓・檀弓・弾弓・半弓・楊弓・洋弓

[難読]

弓削ゆげ・弓弦ゆづる・弓筈ゆはず・弓弭ゆはず・弓彇ゆはず・弓勢ゆんぜい

〔弓部0画/3画/教育/2161・355D〕

〔音〕キュウ(漢) ク(呉)

〔訓〕ゆみ

[意味]

①ゆみ。矢を射る武器。「弓術・弓箭きゅうせん・洋弓・弾弓だんぐ」

②ゆみなりにそりかえったもの。特に、バイオリンなどのゆみ。「胡弓こきゅう」

[解字]

象形。ゆみの形にかたどる。

[下ツキ

強弓・鼓弓・胡弓・大弓・檀弓・弾弓・半弓・楊弓・洋弓

[難読]

弓削ゆげ・弓弦ゆづる・弓筈ゆはず・弓弭ゆはず・弓彇ゆはず・弓勢ゆんぜい

筆順

筆順

〔弓部0画/3画/教育/2161・355D〕

〔音〕キュウ(漢) ク(呉)

〔訓〕ゆみ

[意味]

①ゆみ。矢を射る武器。「弓術・弓箭きゅうせん・洋弓・弾弓だんぐ」

②ゆみなりにそりかえったもの。特に、バイオリンなどのゆみ。「胡弓こきゅう」

[解字]

象形。ゆみの形にかたどる。

[下ツキ

強弓・鼓弓・胡弓・大弓・檀弓・弾弓・半弓・楊弓・洋弓

[難読]

弓削ゆげ・弓弦ゆづる・弓筈ゆはず・弓弭ゆはず・弓彇ゆはず・弓勢ゆんぜい

〔弓部0画/3画/教育/2161・355D〕

〔音〕キュウ(漢) ク(呉)

〔訓〕ゆみ

[意味]

①ゆみ。矢を射る武器。「弓術・弓箭きゅうせん・洋弓・弾弓だんぐ」

②ゆみなりにそりかえったもの。特に、バイオリンなどのゆみ。「胡弓こきゅう」

[解字]

象形。ゆみの形にかたどる。

[下ツキ

強弓・鼓弓・胡弓・大弓・檀弓・弾弓・半弓・楊弓・洋弓

[難読]

弓削ゆげ・弓弦ゆづる・弓筈ゆはず・弓弭ゆはず・弓彇ゆはず・弓勢ゆんぜい

広辞苑に「弓」で始まるの検索結果 1-77。もっと読み込む

②弓術。「―の名手」

③紋所の名。1にかたどったもの。

④(Bogen ドイツ)擦弦楽器の弦をこすって振動させるための器具。細長い棒に馬の尾の毛を張ったもの。

②弓術。「―の名手」

③紋所の名。1にかたどったもの。

④(Bogen ドイツ)擦弦楽器の弦をこすって振動させるための器具。細長い棒に馬の尾の毛を張ったもの。