複数辞典一括検索+![]()

![]()

ち‐きゅう【恥丘】‥キウ🔗⭐🔉

ち‐きゅう【恥丘】‥キウ

(→)陰阜いんぷに同じ。

ち‐こう【恥垢】🔗⭐🔉

ち‐こう【恥垢】

包皮2と亀頭の間に溜まる垢様の物質。包茎に多く見られ、陰茎癌の原因となる。スメグマ。

ち‐こつ【恥骨】🔗⭐🔉

ち‐こつ【恥骨】

腸骨・坐骨と癒合して寛骨かんこつを作り、その下半前部を構成する骨。

ち‐じょく【恥辱】🔗⭐🔉

ち‐じょく【恥辱】

はじ。はずかしめ。「―に堪える」

ち‐ぶ【恥部】🔗⭐🔉

ち‐ぶ【恥部】

①陰部。

②恥ずべき部分。「日本の―」

はじ【恥・辱】ハヂ🔗⭐🔉

○恥ありはじあり🔗⭐🔉

○恥ありはじあり

恥を知る。名誉を重んずる。源平盛衰記20「恥ある郎党身に添はず」

⇒はじ【恥・辱】

はし‐い【端居】‥ヰ

家屋の端近く出ていること。特に、夏の夕方、涼を求めて縁側などにいること。〈[季]夏〉

バシー‐かいきょう【バシー海峡】‥ケフ

(Bashi Channel)台湾島とフィリピンのバタン諸島との間の海峡。

はし‐いた【橋板】

橋桁はしげたの上に敷いた板。

はし・いる【端居る】‥ヰル

〔自上一〕

家の端近に出ている。

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥

〔自五〕

深く恥じる。「過ちを深く―・る」

はじ‐いろ【黄櫨色】

黄櫨の葉汁の染色そめいろで、赤みのさした黄色。はじ。

Munsell color system: 5.5YR5.5/4.5

はし‐うち【嘴打ち】

鳥の雛が孵化ふかする際に、卵の殻を内側からつつくこと。

はし‐うら【橋占】

橋のほとりに立って往来の人の言葉を聞き、それによって吉凶をうらなうこと。

はじ‐うるし【黄櫨漆】

〔植〕ハゼノキの別称。

ハシェク【Jaroslav Hašek】

チェコの小説家。プラハ生まれ。ジャーナリストのかたわらユーモア小説を書く。代表作「兵士シュヴェイクの冒険」(未完)で、したたかで機知に富む庶民の兵士の立場から、軍隊や戦争を風刺した。(1883〜1923)

パジェス【Léon Pagès】

フランスの学者。公使館付となって中国に滞在。帰国後、東洋研究者となる。著「日本関係図書目録」「日本切支丹宗門史」のほか、「日葡辞書」の仏訳がある。(1814〜1886)

はしおか【橋岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】

はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】‥ヲカキウ‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。高松生れ。23世宗家観世清廉の門人。特異な芸境を開く。(1884〜1963)

⇒はしおか【橋岡】

はし‐おき【箸置き】

箸の先をのせておく小さい道具。はしだい。

箸置き

撮影:関戸 勇

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

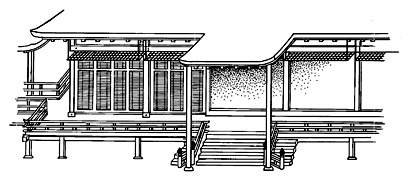

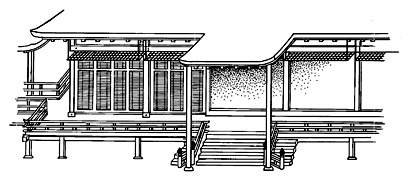

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥

〔自五〕

深く恥じる。「過ちを深く―・る」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はじ‐がま・し【恥がまし】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐がま・し【恥がまし】ハヂ‥

〔形シク〕

恥となるようである。恥さらしである。はずかしい。枕草子162「人に―・しきこと言ひつけたり」

はじ‐がわ・し【恥がはし】ハヂガハシ🔗⭐🔉

はじ‐がわ・し【恥がはし】ハヂガハシ

〔形シク〕

はずかしい感じである。はじがまし。ひとりね「たちまち野干やかんの姿をあらはしけるこそ―・しけれ」

はじ‐さらし【恥曝し】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐さらし【恥曝し】ハヂ‥

恥を広く世間にさらけ出すこと。また、その人。「世間の―になる」

はじ‐し・む【恥ぢしむ】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐し・む【恥ぢしむ】ハヂ‥

〔他下二〕

①はずかしがらせる。源氏物語真木柱「みづからを、ほけたり、ひがひがしとのたまひ―・むるは」

②(恥を知るように)いましめる。注意する。太平記15「引くなと互ひに―・めて、面もふらず戦ひける間」

はじ‐しら・う【恥ぢしらふ】ハヂシラフ🔗⭐🔉

はじ‐しら・う【恥ぢしらふ】ハヂシラフ

〔自四〕

はずかしがる。はじらう。住吉物語「―・ひたる姿」

はじ‐しら‐ず【恥知らず】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐しら‐ず【恥知らず】ハヂ‥

恥を恥とも思わないこと。また、その人。鉄面皮。「―には呆れる」

○恥なしはじなし🔗⭐🔉

○恥なしはじなし

①恥かしくない。劣らない。源氏物語絵合「昔の跡に恥なく」

②恥を知らない。厚顔無恥である。源氏物語少女「かたくなしき姿などをも恥なく」

⇒はじ【恥・辱】

はじ‐におい【黄櫨匂】‥ニホヒ

鎧よろいの縅おどしの一種。上を黄櫨色とし、次に薄黄櫨・黄・白の順におどしたもの。

○恥の上の損はじのうえのそん🔗⭐🔉

○恥の上の損はじのうえのそん

恥をかいた上に損をすること。

⇒はじ【恥・辱】

○恥の上塗りはじのうわぬり🔗⭐🔉

○恥の上塗りはじのうわぬり

恥の上に重ねて恥をかくこと。不名誉を重ねること。恥の恥。

⇒はじ【恥・辱】

○恥の掻上げはじのかきあげ🔗⭐🔉

○恥の掻上げはじのかきあげ

(→)「恥の上塗り」に同じ。

⇒はじ【恥・辱】

はじ‐の‐き【黄櫨】

(→)「はぜのき」に同じ。はじ。

はしのく【波斯匿】

(梵語Prasenajit)釈尊と同時代の中インド、コーサラ国王。舎衛しゃえ城に都し仏教を保護した。プラセーナジット。

はし‐の‐こ【梯の子】

はしごの段。また、きざはしの段。

○恥の恥はじのはじ🔗⭐🔉

○恥の恥はじのはじ

(→)「恥の上塗り」に同じ。「恥の上の恥」とも。

⇒はじ【恥・辱】

はし‐の‐ま【階の間】

(→)「はしがくしのま」に同じ。大和物語「―に梅むめいとおかしう咲きたり」

はし‐のり【端乗り】

①端に乗ること。

②ちょっと乗ること。一説に、前駆。宇治拾遺物語9「この馬―に給はり候はん」

はしば【羽柴】

姓氏の一つ。織田信長の重臣である丹羽長秀と柴田勝家との姓の1字ずつを取ったもので、秀吉が豊臣姓を用いるまでの姓。

⇒はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

はしはか‐こふん【箸墓古墳】

奈良県桜井市箸中にある最古の前方後円墳の一つ。墳長約280メートル。後円部の直径約160メートル。葺石や最古の埴輪があり、3世紀中葉から後半の築造とされる。崇神紀に倭迹迹日百襲姫命やまとととびももそひめのみことの墓とする伝説があり、卑弥呼の墓とする説もある。

箸墓古墳

撮影:的場 啓

はし‐ばこ【箸箱】

箸を入れておく細長い箱。

はしは‐こうぶり【圭冠】‥カウブリ

上はとがり下は方形で、圭けいに似た漆塗のかぶりもの。後世の烏帽子に似る。けいかん。天武紀下「唯男子のみは―あれば冠して」

圭冠

はし‐ばこ【箸箱】

箸を入れておく細長い箱。

はしは‐こうぶり【圭冠】‥カウブリ

上はとがり下は方形で、圭けいに似た漆塗のかぶりもの。後世の烏帽子に似る。けいかん。天武紀下「唯男子のみは―あれば冠して」

圭冠

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばし【端端】

①あの端この端。また、ちょっとした部分。「言葉の―に皮肉がこめられている」

②もののはしくれ。つまらぬ者。

③すみずみ。「―にまで文句を付ける」

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

安土桃山時代の武将。秀吉の異父弟。秀吉に従って歴戦し、よくこれを補佐した。(1541〜1591)

⇒はしば【羽柴】

はしばみ【榛】

カバノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は広く、ほぼ円形で先端が急にとがる。しばしば紫色の斑ふが入る。春、開花し、雌雄同株、小花が穂状につく。雄花は黄褐色、雌花は紅色。果実は葉のような総苞そうほうによって下部を包まれ、食用。同属のセイヨウハシバミの実もヘーゼル‐ナッツと呼び食用。〈新撰字鏡7〉

はしばみ【鷂】

〔動〕ハイタカの異称。

はし‐ばみ【端食】

〔建〕板の反そりを防ぐため木口にとりつけた狭い木。扉に多く用いる。はしばめ。

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はし‐ひめ【橋姫】

①橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫。古今和歌集恋「われを待つらむ宇治の―」→宇治の橋姫。

②源氏物語の巻名。

はしびろ‐がも【嘴広鴨】

カモの一種。中形で、嘴くちばしが極めて大きく扁平なのが特徴。雄は背が黒褐色、胸は白色、腹は栗色。雌は全体褐色。北半球に広く分布し、日本には秋に多数渡来し越冬する。クチガモ。

ハシビロガモ

撮影:小宮輝之

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばし【端端】

①あの端この端。また、ちょっとした部分。「言葉の―に皮肉がこめられている」

②もののはしくれ。つまらぬ者。

③すみずみ。「―にまで文句を付ける」

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

安土桃山時代の武将。秀吉の異父弟。秀吉に従って歴戦し、よくこれを補佐した。(1541〜1591)

⇒はしば【羽柴】

はしばみ【榛】

カバノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は広く、ほぼ円形で先端が急にとがる。しばしば紫色の斑ふが入る。春、開花し、雌雄同株、小花が穂状につく。雄花は黄褐色、雌花は紅色。果実は葉のような総苞そうほうによって下部を包まれ、食用。同属のセイヨウハシバミの実もヘーゼル‐ナッツと呼び食用。〈新撰字鏡7〉

はしばみ【鷂】

〔動〕ハイタカの異称。

はし‐ばみ【端食】

〔建〕板の反そりを防ぐため木口にとりつけた狭い木。扉に多く用いる。はしばめ。

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はし‐ひめ【橋姫】

①橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫。古今和歌集恋「われを待つらむ宇治の―」→宇治の橋姫。

②源氏物語の巻名。

はしびろ‐がも【嘴広鴨】

カモの一種。中形で、嘴くちばしが極めて大きく扁平なのが特徴。雄は背が黒褐色、胸は白色、腹は栗色。雌は全体褐色。北半球に広く分布し、日本には秋に多数渡来し越冬する。クチガモ。

ハシビロガモ

撮影:小宮輝之

はしびろ‐こう【嘴広鸛】‥コフ

コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。体長1.2メートル。嘴くちばしが幅広く大きい。アフリカ中部に生息。魚食性で、水辺で長時間動かずに待ち伏せる。

パシフィック‐リーグ【Pacific League】

日本のプロ野球リーグの一つ。1949年に太平洋野球連盟として結成。80年パシフィック野球連盟と改称。略称パリーグ。→セントラル‐リーグ

はし‐ぶくろ【箸袋】

使用前の箸を入れておく紙製の袋。

はしぶと‐がらす【嘴太鴉】

カラスの一種。嘴くちばしが太い。全身黒色で光沢がある。雑食性。「かぁかぁ」と澄んだ声で鳴く。ハシボソガラスと同じく人家付近にすみ、数は極めて多い。東アジア産。ヤマガラス。〈書言字考節用集〉

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

はしびろ‐こう【嘴広鸛】‥コフ

コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。体長1.2メートル。嘴くちばしが幅広く大きい。アフリカ中部に生息。魚食性で、水辺で長時間動かずに待ち伏せる。

パシフィック‐リーグ【Pacific League】

日本のプロ野球リーグの一つ。1949年に太平洋野球連盟として結成。80年パシフィック野球連盟と改称。略称パリーグ。→セントラル‐リーグ

はし‐ぶくろ【箸袋】

使用前の箸を入れておく紙製の袋。

はしぶと‐がらす【嘴太鴉】

カラスの一種。嘴くちばしが太い。全身黒色で光沢がある。雑食性。「かぁかぁ」と澄んだ声で鳴く。ハシボソガラスと同じく人家付近にすみ、数は極めて多い。東アジア産。ヤマガラス。〈書言字考節用集〉

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

はし‐ぶね【端舟・端艇】

①大船に付属する小舟。人や貨物の陸揚に用いる。

②こぶね。

はし‐ぶみ【端書】

序言。まえがき。はしがき。

ばしぶんつう【馬氏文通】

中国最初の文語文典。10巻。清の馬建忠著。1898年成る。ラテン文法にならい、実字・虚字・助字・句読・文章論を説明。

はし‐べ【端辺】

はし。ほとり。

はじ‐べ【土師部】

古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ。→土師器はじき

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はしぼそ‐がらす【嘴細鴉】

カラスの一種。ハシブトガラスよりやや小形で、嘴くちばしは細く短い。「がぁがぁ」と濁った声で鳴く。雑食性。人家付近に普通に見られる。ユーラシア大陸北部に分布。

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

はし‐ぶね【端舟・端艇】

①大船に付属する小舟。人や貨物の陸揚に用いる。

②こぶね。

はし‐ぶみ【端書】

序言。まえがき。はしがき。

ばしぶんつう【馬氏文通】

中国最初の文語文典。10巻。清の馬建忠著。1898年成る。ラテン文法にならい、実字・虚字・助字・句読・文章論を説明。

はし‐べ【端辺】

はし。ほとり。

はじ‐べ【土師部】

古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ。→土師器はじき

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はしぼそ‐がらす【嘴細鴉】

カラスの一種。ハシブトガラスよりやや小形で、嘴くちばしは細く短い。「がぁがぁ」と濁った声で鳴く。雑食性。人家付近に普通に見られる。ユーラシア大陸北部に分布。

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

はしま【羽島】

岐阜県南西部の市。毛織物・銘仙の産地。住宅地化も進む。人口6万7千。

はし‐まい【端米】

①わずかな米。

②不十分な俸給。

はし‐まくら【箸枕】

(→)「箸置き」に同じ。

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

はしま【羽島】

岐阜県南西部の市。毛織物・銘仙の産地。住宅地化も進む。人口6万7千。

はし‐まい【端米】

①わずかな米。

②不十分な俸給。

はし‐まくら【箸枕】

(→)「箸置き」に同じ。

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

はし‐ばこ【箸箱】

箸を入れておく細長い箱。

はしは‐こうぶり【圭冠】‥カウブリ

上はとがり下は方形で、圭けいに似た漆塗のかぶりもの。後世の烏帽子に似る。けいかん。天武紀下「唯男子のみは―あれば冠して」

圭冠

はし‐ばこ【箸箱】

箸を入れておく細長い箱。

はしは‐こうぶり【圭冠】‥カウブリ

上はとがり下は方形で、圭けいに似た漆塗のかぶりもの。後世の烏帽子に似る。けいかん。天武紀下「唯男子のみは―あれば冠して」

圭冠

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばし【端端】

①あの端この端。また、ちょっとした部分。「言葉の―に皮肉がこめられている」

②もののはしくれ。つまらぬ者。

③すみずみ。「―にまで文句を付ける」

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

安土桃山時代の武将。秀吉の異父弟。秀吉に従って歴戦し、よくこれを補佐した。(1541〜1591)

⇒はしば【羽柴】

はしばみ【榛】

カバノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は広く、ほぼ円形で先端が急にとがる。しばしば紫色の斑ふが入る。春、開花し、雌雄同株、小花が穂状につく。雄花は黄褐色、雌花は紅色。果実は葉のような総苞そうほうによって下部を包まれ、食用。同属のセイヨウハシバミの実もヘーゼル‐ナッツと呼び食用。〈新撰字鏡7〉

はしばみ【鷂】

〔動〕ハイタカの異称。

はし‐ばみ【端食】

〔建〕板の反そりを防ぐため木口にとりつけた狭い木。扉に多く用いる。はしばめ。

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はし‐ひめ【橋姫】

①橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫。古今和歌集恋「われを待つらむ宇治の―」→宇治の橋姫。

②源氏物語の巻名。

はしびろ‐がも【嘴広鴨】

カモの一種。中形で、嘴くちばしが極めて大きく扁平なのが特徴。雄は背が黒褐色、胸は白色、腹は栗色。雌は全体褐色。北半球に広く分布し、日本には秋に多数渡来し越冬する。クチガモ。

ハシビロガモ

撮影:小宮輝之

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばし【端端】

①あの端この端。また、ちょっとした部分。「言葉の―に皮肉がこめられている」

②もののはしくれ。つまらぬ者。

③すみずみ。「―にまで文句を付ける」

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

安土桃山時代の武将。秀吉の異父弟。秀吉に従って歴戦し、よくこれを補佐した。(1541〜1591)

⇒はしば【羽柴】

はしばみ【榛】

カバノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は広く、ほぼ円形で先端が急にとがる。しばしば紫色の斑ふが入る。春、開花し、雌雄同株、小花が穂状につく。雄花は黄褐色、雌花は紅色。果実は葉のような総苞そうほうによって下部を包まれ、食用。同属のセイヨウハシバミの実もヘーゼル‐ナッツと呼び食用。〈新撰字鏡7〉

はしばみ【鷂】

〔動〕ハイタカの異称。

はし‐ばみ【端食】

〔建〕板の反そりを防ぐため木口にとりつけた狭い木。扉に多く用いる。はしばめ。

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はし‐ひめ【橋姫】

①橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫。古今和歌集恋「われを待つらむ宇治の―」→宇治の橋姫。

②源氏物語の巻名。

はしびろ‐がも【嘴広鴨】

カモの一種。中形で、嘴くちばしが極めて大きく扁平なのが特徴。雄は背が黒褐色、胸は白色、腹は栗色。雌は全体褐色。北半球に広く分布し、日本には秋に多数渡来し越冬する。クチガモ。

ハシビロガモ

撮影:小宮輝之

はしびろ‐こう【嘴広鸛】‥コフ

コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。体長1.2メートル。嘴くちばしが幅広く大きい。アフリカ中部に生息。魚食性で、水辺で長時間動かずに待ち伏せる。

パシフィック‐リーグ【Pacific League】

日本のプロ野球リーグの一つ。1949年に太平洋野球連盟として結成。80年パシフィック野球連盟と改称。略称パリーグ。→セントラル‐リーグ

はし‐ぶくろ【箸袋】

使用前の箸を入れておく紙製の袋。

はしぶと‐がらす【嘴太鴉】

カラスの一種。嘴くちばしが太い。全身黒色で光沢がある。雑食性。「かぁかぁ」と澄んだ声で鳴く。ハシボソガラスと同じく人家付近にすみ、数は極めて多い。東アジア産。ヤマガラス。〈書言字考節用集〉

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

はしびろ‐こう【嘴広鸛】‥コフ

コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。体長1.2メートル。嘴くちばしが幅広く大きい。アフリカ中部に生息。魚食性で、水辺で長時間動かずに待ち伏せる。

パシフィック‐リーグ【Pacific League】

日本のプロ野球リーグの一つ。1949年に太平洋野球連盟として結成。80年パシフィック野球連盟と改称。略称パリーグ。→セントラル‐リーグ

はし‐ぶくろ【箸袋】

使用前の箸を入れておく紙製の袋。

はしぶと‐がらす【嘴太鴉】

カラスの一種。嘴くちばしが太い。全身黒色で光沢がある。雑食性。「かぁかぁ」と澄んだ声で鳴く。ハシボソガラスと同じく人家付近にすみ、数は極めて多い。東アジア産。ヤマガラス。〈書言字考節用集〉

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

はし‐ぶね【端舟・端艇】

①大船に付属する小舟。人や貨物の陸揚に用いる。

②こぶね。

はし‐ぶみ【端書】

序言。まえがき。はしがき。

ばしぶんつう【馬氏文通】

中国最初の文語文典。10巻。清の馬建忠著。1898年成る。ラテン文法にならい、実字・虚字・助字・句読・文章論を説明。

はし‐べ【端辺】

はし。ほとり。

はじ‐べ【土師部】

古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ。→土師器はじき

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はしぼそ‐がらす【嘴細鴉】

カラスの一種。ハシブトガラスよりやや小形で、嘴くちばしは細く短い。「がぁがぁ」と濁った声で鳴く。雑食性。人家付近に普通に見られる。ユーラシア大陸北部に分布。

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

はし‐ぶね【端舟・端艇】

①大船に付属する小舟。人や貨物の陸揚に用いる。

②こぶね。

はし‐ぶみ【端書】

序言。まえがき。はしがき。

ばしぶんつう【馬氏文通】

中国最初の文語文典。10巻。清の馬建忠著。1898年成る。ラテン文法にならい、実字・虚字・助字・句読・文章論を説明。

はし‐べ【端辺】

はし。ほとり。

はじ‐べ【土師部】

古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ。→土師器はじき

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はしぼそ‐がらす【嘴細鴉】

カラスの一種。ハシブトガラスよりやや小形で、嘴くちばしは細く短い。「がぁがぁ」と濁った声で鳴く。雑食性。人家付近に普通に見られる。ユーラシア大陸北部に分布。

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

はしま【羽島】

岐阜県南西部の市。毛織物・銘仙の産地。住宅地化も進む。人口6万7千。

はし‐まい【端米】

①わずかな米。

②不十分な俸給。

はし‐まくら【箸枕】

(→)「箸置き」に同じ。

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

はしま【羽島】

岐阜県南西部の市。毛織物・銘仙の産地。住宅地化も進む。人口6万7千。

はし‐まい【端米】

①わずかな米。

②不十分な俸給。

はし‐まくら【箸枕】

(→)「箸置き」に同じ。

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

○恥も外聞もないはじもがいぶんもない🔗⭐🔉

○恥も外聞もないはじもがいぶんもない

ある目的のために自分の体面などまったく気にせずに行動する様子。

⇒はじ【恥・辱】

はし‐もと【橋本】

橋のたもと。はしづめ。為忠百首「うゑしより―さらぬおそ桜」

はしもと【橋本】

和歌山県北東部の市。紀ノ川河谷に位置し、高野山参詣の宿場。河港・商業の中心として発達。人口6万9千。

はしもと【橋本】

姓氏の一つ。

⇒はしもと‐がほう【橋本雅邦】

⇒はしもと‐かんせつ【橋本関雪】

⇒はしもと‐くにひこ【橋本国彦】

⇒はしもと‐さない【橋本左内】

⇒はしもと‐しんきち【橋本進吉】

⇒はしもと‐そうきち【橋本宗吉】

⇒はしもと‐びょう【橋本病】

⇒はしもと‐へいはち【橋本平八】

⇒はしもと‐めいじ【橋本明治】

⇒はしもと‐りゅうたろう【橋本竜太郎】

はしもと‐がほう【橋本雅邦】‥ハウ

日本画家。本名、長郷。江戸に生まれ、狩野勝川院雅信に学び、勝園雅邦ただくにと号す。東京美術学校教授として横山大観・下村観山・菱田春草らを指導。岡倉天心とともに日本美術院を創設する。作「白雲紅樹図」「竜虎図」など。(1835〜1908)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐かんせつ【橋本関雪】‥クワン‥

日本画家。本名、関一。神戸生れ。竹内栖鳳に四条派を学んだのち、中国・日本の古典研究を通じて独自の画風を確立した。文展・帝展で活躍。作「玄猿」など。(1883〜1945)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐くにひこ【橋本国彦】

作曲家。東京生れ。東京音楽学校教授。歌曲の発展に貢献。作「お菓子と娘」「城ヶ島の雨(合唱曲)」など。(1904〜1949)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐さない【橋本左内】

幕末の志士。福井藩士。号は景岳。緒方洪庵らに蘭学・医学を学び、藩の洋学を振興。藩主松平慶永に認められて藩政革新に当たる。将軍継嗣問題で慶喜よしのぶ擁立に尽力、安政の大獄に連座し斬罪。著「啓発録」など。(1834〜1859)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐しんきち【橋本進吉】

国語学者。福井県生れ。東大教授。国語の歴史的研究の開拓者の一人。特に上代特殊仮名遣の研究などを始め、国語音韻史の骨格を作ったほか、文節論に基づく文法体系を考えるなど国語学の各方面にすぐれた業績を残した。著「国語学概論」「古代国語の音韻について」など。(1882〜1945)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐そうきち【橋本宗吉】

江戸後期の蘭学者。号は曇斎。阿波生れ。江戸の大槻玄沢に学び、大坂で蘭学塾を開いた。著訳「和蘭新訳地球図」「阿蘭陀始制エレキテル究理原」「西洋医事集成宝函」など。(1763〜1836)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐びょう【橋本病】‥ビヤウ

慢性甲状腺炎。女性の30〜50歳台に好発し、頸部に固い瀰漫びまん性の甲状腺腫ができ、慢性に進行する。甲状腺機能はほぼ正常だが、病変が高度になると一般に低下する。血液中に甲状腺に対する自己抗体が出現し、代表的な臓器特異性自己免疫疾患とされる。1912年日本の外科医橋本策(1881〜1934)が初めて記載。

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐へいはち【橋本平八】

木彫家。伊勢市生れ。日本美術院に所属。独自の彩色彫刻を試みる。(1897〜1935)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐めいじ【橋本明治】‥ヂ

日本画家。島根県生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事。大胆な構図と明快な線による独自の肖像画を描く。文化勲章。(1904〜1991)

橋本明治

撮影:田沼武能

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐りゅうたろう【橋本竜太郎】‥ラウ

政治家。東京生れ。慶大卒。厚相・蔵相等を歴任。1996〜98年首相。行財政改革を推進。(1937〜2006)

橋本首相 第139臨時国会で所信表明演説 (1996年11月29日)

提供:毎日新聞社

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐りゅうたろう【橋本竜太郎】‥ラウ

政治家。東京生れ。慶大卒。厚相・蔵相等を歴任。1996〜98年首相。行財政改革を推進。(1937〜2006)

橋本首相 第139臨時国会で所信表明演説 (1996年11月29日)

提供:毎日新聞社

⇒はしもと【橋本】

はし‐もの【愛者】

愛する者。いとしい人。琴歌譜「我が―に逢はずは止まじ」

はじ‐もみじ【黄櫨紅葉】‥モミヂ

①ハゼノキの葉の秋になって紅葉したもの。また、ハゼノキの別称。新古今和歌集秋「鶉なくかた野にたてる―」

②襲かさねの色目。表は濃蘇芳、裏は黄。中倍なかべを加える場合は紅。

はし‐もり【橋守】

橋を守る人。橋番。古今和歌集雑「ちはやぶる宇治の―」

は‐しゃ【跛者】

足の不自由な人。

は‐しゃ【覇者】

①覇道を以て天下を治める者。特に、中国、春秋時代の諸侯の首領。↔王者。→五覇。

②競争者に勝って第一人者となった者。競技などの優勝者。「リーグ戦の―」

は‐じゃ【破邪】

〔仏〕誤った見解を打ち破ること。「―の利剣」

⇒はじゃ‐けんしょう【破邪顕正】

ば‐しゃ【馬車】

人を乗せ、または貨物を運搬する、馬にひかせる車。うまぐるま。仮名垣魯文、安愚楽鍋「馬でも―でも勝手次第」

⇒ばしゃ‐うま【馬車馬】

⇒ばしゃ‐てつどう【馬車鉄道】

⇒ばしゃ‐まわし【馬車回し】

パシャ【pasha; pacha】

オスマン朝やトルコ共和国で、宰相・州総督ほか文武の高官に与えた称号。「ケマル‐―」

ばしゃ‐うま【馬車馬】

馬車をひく馬。また、脇見をしないように目の両側におおいをされることから、脇目もふらずに物事をひたむきにすることのたとえ。

⇒ば‐しゃ【馬車】

はしゃ・ぐ【燥ぐ】

〔自五〕

①かわく。乾燥する。「桶が―・ぐ」

②調子にのって、うかれさわぐ。「旅行を前に子供が―・ぐ」

はしや・ぐ【燥ぐ】

〔自下二〕

かわく。乾燥する。〈日葡辞書〉

は‐じゃく【羽尺】

大人の羽織となるほどの反物。ふつう長さ2丈4尺(約9.1メートル)のもの。↔着尺きじゃく

は‐じゃく【端尺】

きまりの寸法未満であること。また、その織物。端尺物。

ば‐しゃく【馬借】

①中世・近世、馬を使った運送業者。特に畿内地方に多く、坂本・大津は有名。集団をなし、しばしば土一揆の先鋒をつとめた。→車借しゃしゃく。

②馬借の指導する土一揆。日葡辞書「バシャクガヲコ(起)ル」

はじゃ‐けんしょう【破邪顕正】‥シヤウ

〔仏〕誤った見解を打ち破り、正しい見解を打ち出すこと。

⇒は‐じゃ【破邪】

はし‐やすめ【箸休め】

食事の途中の気分転換になるように作られた、ちょっとしたおかず。おつまみ。

ばしゃ‐てつどう【馬車鉄道】‥ダウ

馬を動力として運行する鉄道。→鉄道馬車。

⇒ば‐しゃ【馬車】

パジャマ【pajamas】

(インドの、ゆったりとしたズボンから)上着とズボンとから成る、ゆるやかな寝巻。ピジャマ。

ばしゃ‐まわし【馬車回し】‥マハシ

(→)「車回し」に同じ。

⇒ば‐しゃ【馬車】

ばしゃれ‐もの【婆娑れ者】

派手でだらしのない者。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「あの傾城けいせんの―それを言はずに居ませうか」

ばしゃ・れる【婆娑れる】

〔自下一〕

(バサラの訛から)派手でしまりがなくなる。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―・れた姿なりで逢はれもせず」

は‐しゅ【把手】

器物の、手で握り持つための突き出た部分。とって。

は‐しゅ【播種】

田畑・苗床などに作物の種子を播くこと。撒播さんぱ・条播・点播の3方法がある。〈[季]春〉。「―期」「―機」

ば‐しゅ【馬主】

(競馬で)馬の持主。ばぬし。

ば‐しゅ【馬首】

馬の首。また、馬の向かう方。

は‐しゅつ【派出】

任務につかせるために出張させること。

⇒はしゅつ‐かんごふ【派出看護婦】

⇒はしゅつ‐じょ【派出所】

⇒はしゅつ‐ふ【派出婦】

ば‐じゅつ【馬術】

馬を乗り馴らす術。馬に乗る術。

はしゅつ‐かんごふ【派出看護婦】

病院・医院または病人のある家の求めに応じて出張する看護婦。

⇒は‐しゅつ【派出】

はしゅつ‐じょ【派出所】

派出された者が詰めている所。特に、巡査が臨時に、または特定の任務につくために派出されている所。金子春夢、清水越「これこれで唯今―へ行く所だと女中大略あらましを話せば」→交番。

⇒は‐しゅつ【派出】

はしゅつ‐ふ【派出婦】

一般家庭などの求めに応じて臨時に出張し、家事手伝いなどに従事する女性。「―会」

⇒は‐しゅつ【派出】

パシュトゥーン【Pashtun】

アフガニスタンの主要民族。言語はパシュトー語。パキスタン北西部にも居住。宗教はスンニー派イスラムで、18世紀中葉にアフガニスタンを建国。別称、アフガーン・パフトゥーン。

パシュトー‐ご【パシュトー語】

(Pashto)アフガニスタン・パキスタン北西部で用いられる言語。アフガニスタンではダリー語と共に公用語。インド‐ヨーロッパ語族の中のイラン語派に属する。

はじ‐ゆみ【櫨弓】

櫨(山漆)で造った弓。万葉集20「―を手たにぎり持たし」

バシュラール【Gaston Bachelard】

フランスの科学哲学者・文学批評家。「認識的切断」の概念によって構造主義の先駆者の一人とされる。詩論・イマージュ論でも知られる。著「否定の哲学」「水と夢」など。(1884〜1962)

はじゅん【波旬】

〔仏〕(梵語pāpīyasの転訛。殺者・悪者と訳す)悪魔の名。

ば‐しょ【場所】

①ところ。場。位置。「置き―」「居―」

②いどころ。場席。「自分の―を確保する」

③相撲を興行する所。また、その興行。「夏―」

⇒ばしょ‐いり【場所入】

⇒ばしょ‐うけおいせい【場所請負制】

⇒ばしょ‐がら【場所柄】

⇒ばしょ‐の‐ろんり【場所の論理】

⇒ばしょ‐ふさぎ【場所塞ぎ】

⇒ばしょ‐わり【場所割り】

ばしょ‐いり【場所入】

力士が相撲場に入ること。

⇒ば‐しょ【場所】

は‐じょう【波上】‥ジヤウ

(古くはハショウ)波の上。〈日葡辞書〉

は‐じょう【波状】‥ジヤウ

①波の起伏する形。「―をなす」

②波のように寄せては返すさま。

⇒はじょう‐うん【波状雲】

⇒はじょう‐こうげき【波状攻撃】

⇒はじょう‐ねつ【波状熱】

は‐じょう【端城】‥ジヤウ

本城から離れた支城。本城の出丸。はじろ。でじろ。

ば‐しょう【芭蕉】‥セウ

(古く「はせを」とも表記)

①バショウ科の大形多年草。中国原産。高さ5メートルに達し、葉鞘は互いに抱いて直立。葉は長さ2メートル近くの長楕円形で、長柄を持ち、支脈に沿って裂け易い。夏秋に長大な花穂を出し、帯黄色の単性花を段階状に輪生。茎・葉を煎じて利尿・水腫・脚気などに服用。根も薬用とする。〈[季]秋〉

ばしょう

⇒はしもと【橋本】

はし‐もの【愛者】

愛する者。いとしい人。琴歌譜「我が―に逢はずは止まじ」

はじ‐もみじ【黄櫨紅葉】‥モミヂ

①ハゼノキの葉の秋になって紅葉したもの。また、ハゼノキの別称。新古今和歌集秋「鶉なくかた野にたてる―」

②襲かさねの色目。表は濃蘇芳、裏は黄。中倍なかべを加える場合は紅。

はし‐もり【橋守】

橋を守る人。橋番。古今和歌集雑「ちはやぶる宇治の―」

は‐しゃ【跛者】

足の不自由な人。

は‐しゃ【覇者】

①覇道を以て天下を治める者。特に、中国、春秋時代の諸侯の首領。↔王者。→五覇。

②競争者に勝って第一人者となった者。競技などの優勝者。「リーグ戦の―」

は‐じゃ【破邪】

〔仏〕誤った見解を打ち破ること。「―の利剣」

⇒はじゃ‐けんしょう【破邪顕正】

ば‐しゃ【馬車】

人を乗せ、または貨物を運搬する、馬にひかせる車。うまぐるま。仮名垣魯文、安愚楽鍋「馬でも―でも勝手次第」

⇒ばしゃ‐うま【馬車馬】

⇒ばしゃ‐てつどう【馬車鉄道】

⇒ばしゃ‐まわし【馬車回し】

パシャ【pasha; pacha】

オスマン朝やトルコ共和国で、宰相・州総督ほか文武の高官に与えた称号。「ケマル‐―」

ばしゃ‐うま【馬車馬】

馬車をひく馬。また、脇見をしないように目の両側におおいをされることから、脇目もふらずに物事をひたむきにすることのたとえ。

⇒ば‐しゃ【馬車】

はしゃ・ぐ【燥ぐ】

〔自五〕

①かわく。乾燥する。「桶が―・ぐ」

②調子にのって、うかれさわぐ。「旅行を前に子供が―・ぐ」

はしや・ぐ【燥ぐ】

〔自下二〕

かわく。乾燥する。〈日葡辞書〉

は‐じゃく【羽尺】

大人の羽織となるほどの反物。ふつう長さ2丈4尺(約9.1メートル)のもの。↔着尺きじゃく

は‐じゃく【端尺】

きまりの寸法未満であること。また、その織物。端尺物。

ば‐しゃく【馬借】

①中世・近世、馬を使った運送業者。特に畿内地方に多く、坂本・大津は有名。集団をなし、しばしば土一揆の先鋒をつとめた。→車借しゃしゃく。

②馬借の指導する土一揆。日葡辞書「バシャクガヲコ(起)ル」

はじゃ‐けんしょう【破邪顕正】‥シヤウ

〔仏〕誤った見解を打ち破り、正しい見解を打ち出すこと。

⇒は‐じゃ【破邪】

はし‐やすめ【箸休め】

食事の途中の気分転換になるように作られた、ちょっとしたおかず。おつまみ。

ばしゃ‐てつどう【馬車鉄道】‥ダウ

馬を動力として運行する鉄道。→鉄道馬車。

⇒ば‐しゃ【馬車】

パジャマ【pajamas】

(インドの、ゆったりとしたズボンから)上着とズボンとから成る、ゆるやかな寝巻。ピジャマ。

ばしゃ‐まわし【馬車回し】‥マハシ

(→)「車回し」に同じ。

⇒ば‐しゃ【馬車】

ばしゃれ‐もの【婆娑れ者】

派手でだらしのない者。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「あの傾城けいせんの―それを言はずに居ませうか」

ばしゃ・れる【婆娑れる】

〔自下一〕

(バサラの訛から)派手でしまりがなくなる。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―・れた姿なりで逢はれもせず」

は‐しゅ【把手】

器物の、手で握り持つための突き出た部分。とって。

は‐しゅ【播種】

田畑・苗床などに作物の種子を播くこと。撒播さんぱ・条播・点播の3方法がある。〈[季]春〉。「―期」「―機」

ば‐しゅ【馬主】

(競馬で)馬の持主。ばぬし。

ば‐しゅ【馬首】

馬の首。また、馬の向かう方。

は‐しゅつ【派出】

任務につかせるために出張させること。

⇒はしゅつ‐かんごふ【派出看護婦】

⇒はしゅつ‐じょ【派出所】

⇒はしゅつ‐ふ【派出婦】

ば‐じゅつ【馬術】

馬を乗り馴らす術。馬に乗る術。

はしゅつ‐かんごふ【派出看護婦】

病院・医院または病人のある家の求めに応じて出張する看護婦。

⇒は‐しゅつ【派出】

はしゅつ‐じょ【派出所】

派出された者が詰めている所。特に、巡査が臨時に、または特定の任務につくために派出されている所。金子春夢、清水越「これこれで唯今―へ行く所だと女中大略あらましを話せば」→交番。

⇒は‐しゅつ【派出】

はしゅつ‐ふ【派出婦】

一般家庭などの求めに応じて臨時に出張し、家事手伝いなどに従事する女性。「―会」

⇒は‐しゅつ【派出】

パシュトゥーン【Pashtun】

アフガニスタンの主要民族。言語はパシュトー語。パキスタン北西部にも居住。宗教はスンニー派イスラムで、18世紀中葉にアフガニスタンを建国。別称、アフガーン・パフトゥーン。

パシュトー‐ご【パシュトー語】

(Pashto)アフガニスタン・パキスタン北西部で用いられる言語。アフガニスタンではダリー語と共に公用語。インド‐ヨーロッパ語族の中のイラン語派に属する。

はじ‐ゆみ【櫨弓】

櫨(山漆)で造った弓。万葉集20「―を手たにぎり持たし」

バシュラール【Gaston Bachelard】

フランスの科学哲学者・文学批評家。「認識的切断」の概念によって構造主義の先駆者の一人とされる。詩論・イマージュ論でも知られる。著「否定の哲学」「水と夢」など。(1884〜1962)

はじゅん【波旬】

〔仏〕(梵語pāpīyasの転訛。殺者・悪者と訳す)悪魔の名。

ば‐しょ【場所】

①ところ。場。位置。「置き―」「居―」

②いどころ。場席。「自分の―を確保する」

③相撲を興行する所。また、その興行。「夏―」

⇒ばしょ‐いり【場所入】

⇒ばしょ‐うけおいせい【場所請負制】

⇒ばしょ‐がら【場所柄】

⇒ばしょ‐の‐ろんり【場所の論理】

⇒ばしょ‐ふさぎ【場所塞ぎ】

⇒ばしょ‐わり【場所割り】

ばしょ‐いり【場所入】

力士が相撲場に入ること。

⇒ば‐しょ【場所】

は‐じょう【波上】‥ジヤウ

(古くはハショウ)波の上。〈日葡辞書〉

は‐じょう【波状】‥ジヤウ

①波の起伏する形。「―をなす」

②波のように寄せては返すさま。

⇒はじょう‐うん【波状雲】

⇒はじょう‐こうげき【波状攻撃】

⇒はじょう‐ねつ【波状熱】

は‐じょう【端城】‥ジヤウ

本城から離れた支城。本城の出丸。はじろ。でじろ。

ば‐しょう【芭蕉】‥セウ

(古く「はせを」とも表記)

①バショウ科の大形多年草。中国原産。高さ5メートルに達し、葉鞘は互いに抱いて直立。葉は長さ2メートル近くの長楕円形で、長柄を持ち、支脈に沿って裂け易い。夏秋に長大な花穂を出し、帯黄色の単性花を段階状に輪生。茎・葉を煎じて利尿・水腫・脚気などに服用。根も薬用とする。〈[季]秋〉

ばしょう

②紋所の名。

⇒ばしょう‐おり【芭蕉織】

⇒ばしょう‐かじき【芭蕉梶木】

⇒ばしょう‐せん【芭蕉扇】

⇒ばしょう‐ふ【芭蕉布】

ばしょう【芭蕉】‥セウ

能。金春禅竹作の鬘物。芭蕉が女と化して現れたという中国の説話に基づいて、世の無常を説く。

ばしょう【芭蕉】‥セウ

⇒まつおばしょう(松尾芭蕉)。

⇒ばしょう‐あん【芭蕉庵】

⇒ばしょうおう‐ぎょうじょうき【芭蕉翁行状記】

⇒ばしょう‐き【芭蕉忌】

⇒ばしょう‐しちぶしゅう【芭蕉七部集】

ば‐じょう【馬上】‥ジヤウ

(古くはバショウ)

①馬のうえ。

②馬に乗ること。乗馬。太平記8「物馴れたる―の達者」

③騎馬の者。騎者。

④馬に乗って戦場をかけめぐること。また、戦場。胆大小心録「―に出でたちて戦死せられしとぞ」

⇒ばじょう‐ぐつ【馬上沓】

⇒ばじょう‐さん【馬上盞】

⇒ばじょう‐ちょう【馬上帳】

⇒ばじょう‐ぢょうちん【馬上提灯】

⇒ばじょう‐はい【馬上杯・馬上盃】

ばしょう‐あん【芭蕉庵】‥セウ‥

江戸深川六間堀の鯉屋杉風の控屋敷にあった松尾芭蕉の草庵。1682年(天和2)類焼。翌年再興されたが、今は遺址(江東区常盤1丁目)などが残る。

⇒ばしょう【芭蕉】

はじょう‐うん【波状雲】‥ジヤウ‥

波状1をなす雲。主に高積雲・巻積雲・層積雲などに生ずる。

波状雲

撮影:高橋健司

②紋所の名。

⇒ばしょう‐おり【芭蕉織】

⇒ばしょう‐かじき【芭蕉梶木】

⇒ばしょう‐せん【芭蕉扇】

⇒ばしょう‐ふ【芭蕉布】

ばしょう【芭蕉】‥セウ

能。金春禅竹作の鬘物。芭蕉が女と化して現れたという中国の説話に基づいて、世の無常を説く。

ばしょう【芭蕉】‥セウ

⇒まつおばしょう(松尾芭蕉)。

⇒ばしょう‐あん【芭蕉庵】

⇒ばしょうおう‐ぎょうじょうき【芭蕉翁行状記】

⇒ばしょう‐き【芭蕉忌】

⇒ばしょう‐しちぶしゅう【芭蕉七部集】

ば‐じょう【馬上】‥ジヤウ

(古くはバショウ)

①馬のうえ。

②馬に乗ること。乗馬。太平記8「物馴れたる―の達者」

③騎馬の者。騎者。

④馬に乗って戦場をかけめぐること。また、戦場。胆大小心録「―に出でたちて戦死せられしとぞ」

⇒ばじょう‐ぐつ【馬上沓】

⇒ばじょう‐さん【馬上盞】

⇒ばじょう‐ちょう【馬上帳】

⇒ばじょう‐ぢょうちん【馬上提灯】

⇒ばじょう‐はい【馬上杯・馬上盃】

ばしょう‐あん【芭蕉庵】‥セウ‥

江戸深川六間堀の鯉屋杉風の控屋敷にあった松尾芭蕉の草庵。1682年(天和2)類焼。翌年再興されたが、今は遺址(江東区常盤1丁目)などが残る。

⇒ばしょう【芭蕉】

はじょう‐うん【波状雲】‥ジヤウ‥

波状1をなす雲。主に高積雲・巻積雲・層積雲などに生ずる。

波状雲

撮影:高橋健司

⇒は‐じょう【波状】

ばしょうおう‐ぎょうじょうき【芭蕉翁行状記】‥セウヲウギヤウジヤウ‥

俳諧撰集。路通編。1695年(元禄8)刊。芭蕉の経歴、最後の旅の模様、終焉、追憶などを記し、終りに追善追悼の連句や発句などを付する。

⇒ばしょう【芭蕉】

ばしょう‐おり【芭蕉織】‥セウ‥

絹織物の一つ。生織きおり後に精練した織物で、羽二重はぶたえ地に塩瀬しおぜ風の組織をもって大小の縦線と横襞ひだを布面に表し、芭蕉の葉を思わせるもの。窓掛地・肌衣用。

⇒ば‐しょう【芭蕉】

は‐しょうが【葉生姜】‥シヤウ‥

葉のついたままのショウガ。生食する。

ばしょう‐かじき【芭蕉梶木】‥セウカヂキ

マカジキ科の海産の硬骨魚。外洋性で、夏に熱帯地方から日本近海に北上。体長約2メートル、顎は剣状に突出。背びれは著しく大きく、拡げれば扇状で、美しい青色斑が多い。背部は碧藍色、腹部は銀白色。夏、美味。ハウオ。

ばしょうかじき

⇒は‐じょう【波状】

ばしょうおう‐ぎょうじょうき【芭蕉翁行状記】‥セウヲウギヤウジヤウ‥

俳諧撰集。路通編。1695年(元禄8)刊。芭蕉の経歴、最後の旅の模様、終焉、追憶などを記し、終りに追善追悼の連句や発句などを付する。

⇒ばしょう【芭蕉】

ばしょう‐おり【芭蕉織】‥セウ‥

絹織物の一つ。生織きおり後に精練した織物で、羽二重はぶたえ地に塩瀬しおぜ風の組織をもって大小の縦線と横襞ひだを布面に表し、芭蕉の葉を思わせるもの。窓掛地・肌衣用。

⇒ば‐しょう【芭蕉】

は‐しょうが【葉生姜】‥シヤウ‥

葉のついたままのショウガ。生食する。

ばしょう‐かじき【芭蕉梶木】‥セウカヂキ

マカジキ科の海産の硬骨魚。外洋性で、夏に熱帯地方から日本近海に北上。体長約2メートル、顎は剣状に突出。背びれは著しく大きく、拡げれば扇状で、美しい青色斑が多い。背部は碧藍色、腹部は銀白色。夏、美味。ハウオ。

ばしょうかじき

⇒ば‐しょう【芭蕉】

ばしょう‐き【芭蕉忌】‥セウ‥

松尾芭蕉の忌日、陰暦10月12日。翁忌。時雨忌。〈[季]冬〉

⇒ばしょう【芭蕉】

ばじょう‐ぐつ【馬上沓】‥ジヤウ‥

(→)物射沓ものいぐつに同じ。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょ‐うけおいせい【場所請負制】‥オヒ‥

江戸中期以降の松前藩による蝦夷地経営の方式。商人にアイヌとの交易権・漁業権を与え、運上金を上納させるもの。

⇒ば‐しょ【場所】

はじょう‐こうげき【波状攻撃】‥ジヤウ‥

波が寄せるように繰り返し行う攻撃。

⇒は‐じょう【波状】

ばじょう‐さん【馬上盞】‥ジヤウ‥

馬上で酒を飲むのに使う盃。馬上盃。日葡辞書「バシャウサン」

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょう‐しちぶしゅう【芭蕉七部集】‥セウ‥シフ

「俳諧七部集」の別名。

⇒ばしょう【芭蕉】

ばしょう‐せん【芭蕉扇】‥セウ‥

唐扇の一種。芭蕉の葉鞘ようしょうを細工し、円扇としたもの。

⇒ば‐しょう【芭蕉】

ばじょう‐ちょう【馬上帳】‥ジヤウチヤウ

荘園の検注帳。検田使が騎馬で巡検したからいう。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばじょう‐ぢょうちん【馬上提灯】‥ジヤウヂヤウ‥

乗馬の時、その長い柄を腰にさして携えるようにした円い提灯。うまのりぢょうちん。

⇒ば‐じょう【馬上】

はじょう‐ねつ【波状熱】‥ジヤウ‥

ブルセラ菌による家畜の感染症。人に感染すると高熱と寛解を反復し、波状の熱型を示す。ブルセラ症。マルタ熱。バング熱。地中海熱。

⇒は‐じょう【波状】

ばじょう‐はい【馬上杯・馬上盃】‥ジヤウ‥

高台の高いさかずき。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょう‐ふ【芭蕉布】‥セウ‥

芭蕉の繊維で織った淡茶無地または濃茶絣こいちゃがすりの布。沖縄および奄美諸島の特産。夏の着物・座布団地・蚊帳かやなどに作る。蕉紗。〈[季]夏〉

⇒ば‐しょう【芭蕉】

はしょう‐ふう【破傷風】‥シヤウ‥

外傷から体内に入った破傷風菌の外毒素のため中枢神経がおかされる感染症。病症は咬筋の強直による開口不全に始まり、顔面筋その他の随意筋強直性痙攣けいれんとなって現れ、高熱を発し、重症のものは1日以内で死亡。ワクチン接種による予防が有効。〈書言字考節用集〉

⇒はしょうふう‐きん【破傷風菌】

⇒はしょうふう‐けっせい【破傷風血清】

はしょうふう‐きん【破傷風菌】‥シヤウ‥

大きさ4.0〜8.0マイクロメートルのグラム陽性桿菌。偏嫌気性菌で菌体の一端に芽胞をつくる。土中に常在し、ヒトや哺乳動物に感染すると破傷風を起こす。1889年(明治22)北里柴三郎が純粋培養に成功、抗毒素血清を開発した。

⇒はしょう‐ふう【破傷風】

はしょうふう‐けっせい【破傷風血清】‥シヤウ‥

破傷風毒素で馬を免疫して得た血清、またはヒトを免疫して得た免疫グロブリン分画。破傷風抗毒素。

⇒はしょう‐ふう【破傷風】

ばしょ‐がら【場所柄】

場所のありさま・性質。その場所に相応したこと。(副詞的に、こういう場所なので、の意にも使う)「―が悪い」「―もわきまえず」「―、お客は派手な人が多い」

⇒ば‐しょ【場所】

は‐しょく【巴蜀】

中国、巴州・蜀州の総称。巴は今の重慶地方、蜀は四川省成都地方。後世、四川省の別称。

は‐しょく【波食・波蝕】

波が陸地を浸食する作用。海食。

⇒はしょく‐だい【波食台】

⇒はしょく‐だいち【波食台地】

は‐しょく【破色】

原色に白色または灰色を少量加えた色。

は‐しょく【播植・播殖】

種子を蒔き、また、植えつけること。

ば‐しょく【馬食】

①馬のように口を食器につけて食べること。

②馬のように大食すること。「牛飲―」

ば‐しょく【馬謖】

三国の蜀漢の武将。字は幼常。諸葛亮に重用され参軍となる。街亭の戦に、命令に違反して戦略を誤り魏軍に大敗、中原攻略の雄図は崩れた。ために亮は泣いてこれを斬罪に処した。(190〜228)

ば‐じょくき【馬耨器】‥ヂヨク‥

西洋のまぐわ。馬にひかせて除草または土塊の破砕などに使用する農具。

はしょく‐だい【波食台】

(→)海食棚に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

はしょく‐だいち【波食台地】

(→)海食台地に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

ばしょ‐の‐ろんり【場所の論理】

西田哲学の根本をなす概念。主語(個物)を実体と見る西洋の主語的論理に対して、主語を包摂する述語的場所を基盤とする述語的論理を構想した。この「絶対無」としての場所が主語と述語の媒介者として自己を限定することによって個物となり、個物(多)の中に全体(一)が映し出される多即一の世界が成立する。

⇒ば‐しょ【場所】

ばしょ‐ふさぎ【場所塞ぎ】

(→)「場塞ぎ」に同じ。

⇒ば‐しょ【場所】

⇒ば‐しょう【芭蕉】

ばしょう‐き【芭蕉忌】‥セウ‥

松尾芭蕉の忌日、陰暦10月12日。翁忌。時雨忌。〈[季]冬〉

⇒ばしょう【芭蕉】

ばじょう‐ぐつ【馬上沓】‥ジヤウ‥

(→)物射沓ものいぐつに同じ。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょ‐うけおいせい【場所請負制】‥オヒ‥

江戸中期以降の松前藩による蝦夷地経営の方式。商人にアイヌとの交易権・漁業権を与え、運上金を上納させるもの。

⇒ば‐しょ【場所】

はじょう‐こうげき【波状攻撃】‥ジヤウ‥

波が寄せるように繰り返し行う攻撃。

⇒は‐じょう【波状】

ばじょう‐さん【馬上盞】‥ジヤウ‥

馬上で酒を飲むのに使う盃。馬上盃。日葡辞書「バシャウサン」

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょう‐しちぶしゅう【芭蕉七部集】‥セウ‥シフ

「俳諧七部集」の別名。

⇒ばしょう【芭蕉】

ばしょう‐せん【芭蕉扇】‥セウ‥

唐扇の一種。芭蕉の葉鞘ようしょうを細工し、円扇としたもの。

⇒ば‐しょう【芭蕉】

ばじょう‐ちょう【馬上帳】‥ジヤウチヤウ

荘園の検注帳。検田使が騎馬で巡検したからいう。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばじょう‐ぢょうちん【馬上提灯】‥ジヤウヂヤウ‥

乗馬の時、その長い柄を腰にさして携えるようにした円い提灯。うまのりぢょうちん。

⇒ば‐じょう【馬上】

はじょう‐ねつ【波状熱】‥ジヤウ‥

ブルセラ菌による家畜の感染症。人に感染すると高熱と寛解を反復し、波状の熱型を示す。ブルセラ症。マルタ熱。バング熱。地中海熱。

⇒は‐じょう【波状】

ばじょう‐はい【馬上杯・馬上盃】‥ジヤウ‥

高台の高いさかずき。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょう‐ふ【芭蕉布】‥セウ‥

芭蕉の繊維で織った淡茶無地または濃茶絣こいちゃがすりの布。沖縄および奄美諸島の特産。夏の着物・座布団地・蚊帳かやなどに作る。蕉紗。〈[季]夏〉

⇒ば‐しょう【芭蕉】

はしょう‐ふう【破傷風】‥シヤウ‥

外傷から体内に入った破傷風菌の外毒素のため中枢神経がおかされる感染症。病症は咬筋の強直による開口不全に始まり、顔面筋その他の随意筋強直性痙攣けいれんとなって現れ、高熱を発し、重症のものは1日以内で死亡。ワクチン接種による予防が有効。〈書言字考節用集〉

⇒はしょうふう‐きん【破傷風菌】

⇒はしょうふう‐けっせい【破傷風血清】

はしょうふう‐きん【破傷風菌】‥シヤウ‥

大きさ4.0〜8.0マイクロメートルのグラム陽性桿菌。偏嫌気性菌で菌体の一端に芽胞をつくる。土中に常在し、ヒトや哺乳動物に感染すると破傷風を起こす。1889年(明治22)北里柴三郎が純粋培養に成功、抗毒素血清を開発した。

⇒はしょう‐ふう【破傷風】

はしょうふう‐けっせい【破傷風血清】‥シヤウ‥

破傷風毒素で馬を免疫して得た血清、またはヒトを免疫して得た免疫グロブリン分画。破傷風抗毒素。

⇒はしょう‐ふう【破傷風】

ばしょ‐がら【場所柄】

場所のありさま・性質。その場所に相応したこと。(副詞的に、こういう場所なので、の意にも使う)「―が悪い」「―もわきまえず」「―、お客は派手な人が多い」

⇒ば‐しょ【場所】

は‐しょく【巴蜀】

中国、巴州・蜀州の総称。巴は今の重慶地方、蜀は四川省成都地方。後世、四川省の別称。

は‐しょく【波食・波蝕】

波が陸地を浸食する作用。海食。

⇒はしょく‐だい【波食台】

⇒はしょく‐だいち【波食台地】

は‐しょく【破色】

原色に白色または灰色を少量加えた色。

は‐しょく【播植・播殖】

種子を蒔き、また、植えつけること。

ば‐しょく【馬食】

①馬のように口を食器につけて食べること。

②馬のように大食すること。「牛飲―」

ば‐しょく【馬謖】

三国の蜀漢の武将。字は幼常。諸葛亮に重用され参軍となる。街亭の戦に、命令に違反して戦略を誤り魏軍に大敗、中原攻略の雄図は崩れた。ために亮は泣いてこれを斬罪に処した。(190〜228)

ば‐じょくき【馬耨器】‥ヂヨク‥

西洋のまぐわ。馬にひかせて除草または土塊の破砕などに使用する農具。

はしょく‐だい【波食台】

(→)海食棚に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

はしょく‐だいち【波食台地】

(→)海食台地に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

ばしょ‐の‐ろんり【場所の論理】

西田哲学の根本をなす概念。主語(個物)を実体と見る西洋の主語的論理に対して、主語を包摂する述語的場所を基盤とする述語的論理を構想した。この「絶対無」としての場所が主語と述語の媒介者として自己を限定することによって個物となり、個物(多)の中に全体(一)が映し出される多即一の世界が成立する。

⇒ば‐しょ【場所】

ばしょ‐ふさぎ【場所塞ぎ】

(→)「場塞ぎ」に同じ。

⇒ば‐しょ【場所】

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐りゅうたろう【橋本竜太郎】‥ラウ

政治家。東京生れ。慶大卒。厚相・蔵相等を歴任。1996〜98年首相。行財政改革を推進。(1937〜2006)

橋本首相 第139臨時国会で所信表明演説 (1996年11月29日)

提供:毎日新聞社

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐りゅうたろう【橋本竜太郎】‥ラウ

政治家。東京生れ。慶大卒。厚相・蔵相等を歴任。1996〜98年首相。行財政改革を推進。(1937〜2006)

橋本首相 第139臨時国会で所信表明演説 (1996年11月29日)

提供:毎日新聞社

⇒はしもと【橋本】

はし‐もの【愛者】

愛する者。いとしい人。琴歌譜「我が―に逢はずは止まじ」

はじ‐もみじ【黄櫨紅葉】‥モミヂ

①ハゼノキの葉の秋になって紅葉したもの。また、ハゼノキの別称。新古今和歌集秋「鶉なくかた野にたてる―」

②襲かさねの色目。表は濃蘇芳、裏は黄。中倍なかべを加える場合は紅。

はし‐もり【橋守】

橋を守る人。橋番。古今和歌集雑「ちはやぶる宇治の―」

は‐しゃ【跛者】

足の不自由な人。

は‐しゃ【覇者】

①覇道を以て天下を治める者。特に、中国、春秋時代の諸侯の首領。↔王者。→五覇。

②競争者に勝って第一人者となった者。競技などの優勝者。「リーグ戦の―」

は‐じゃ【破邪】

〔仏〕誤った見解を打ち破ること。「―の利剣」

⇒はじゃ‐けんしょう【破邪顕正】

ば‐しゃ【馬車】

人を乗せ、または貨物を運搬する、馬にひかせる車。うまぐるま。仮名垣魯文、安愚楽鍋「馬でも―でも勝手次第」

⇒ばしゃ‐うま【馬車馬】

⇒ばしゃ‐てつどう【馬車鉄道】

⇒ばしゃ‐まわし【馬車回し】

パシャ【pasha; pacha】

オスマン朝やトルコ共和国で、宰相・州総督ほか文武の高官に与えた称号。「ケマル‐―」

ばしゃ‐うま【馬車馬】

馬車をひく馬。また、脇見をしないように目の両側におおいをされることから、脇目もふらずに物事をひたむきにすることのたとえ。

⇒ば‐しゃ【馬車】

はしゃ・ぐ【燥ぐ】

〔自五〕

①かわく。乾燥する。「桶が―・ぐ」

②調子にのって、うかれさわぐ。「旅行を前に子供が―・ぐ」

はしや・ぐ【燥ぐ】

〔自下二〕

かわく。乾燥する。〈日葡辞書〉

は‐じゃく【羽尺】

大人の羽織となるほどの反物。ふつう長さ2丈4尺(約9.1メートル)のもの。↔着尺きじゃく

は‐じゃく【端尺】

きまりの寸法未満であること。また、その織物。端尺物。

ば‐しゃく【馬借】

①中世・近世、馬を使った運送業者。特に畿内地方に多く、坂本・大津は有名。集団をなし、しばしば土一揆の先鋒をつとめた。→車借しゃしゃく。

②馬借の指導する土一揆。日葡辞書「バシャクガヲコ(起)ル」

はじゃ‐けんしょう【破邪顕正】‥シヤウ

〔仏〕誤った見解を打ち破り、正しい見解を打ち出すこと。

⇒は‐じゃ【破邪】

はし‐やすめ【箸休め】

食事の途中の気分転換になるように作られた、ちょっとしたおかず。おつまみ。

ばしゃ‐てつどう【馬車鉄道】‥ダウ

馬を動力として運行する鉄道。→鉄道馬車。

⇒ば‐しゃ【馬車】

パジャマ【pajamas】

(インドの、ゆったりとしたズボンから)上着とズボンとから成る、ゆるやかな寝巻。ピジャマ。

ばしゃ‐まわし【馬車回し】‥マハシ

(→)「車回し」に同じ。

⇒ば‐しゃ【馬車】

ばしゃれ‐もの【婆娑れ者】

派手でだらしのない者。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「あの傾城けいせんの―それを言はずに居ませうか」

ばしゃ・れる【婆娑れる】

〔自下一〕

(バサラの訛から)派手でしまりがなくなる。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―・れた姿なりで逢はれもせず」

は‐しゅ【把手】

器物の、手で握り持つための突き出た部分。とって。

は‐しゅ【播種】

田畑・苗床などに作物の種子を播くこと。撒播さんぱ・条播・点播の3方法がある。〈[季]春〉。「―期」「―機」

ば‐しゅ【馬主】

(競馬で)馬の持主。ばぬし。

ば‐しゅ【馬首】

馬の首。また、馬の向かう方。

は‐しゅつ【派出】

任務につかせるために出張させること。

⇒はしゅつ‐かんごふ【派出看護婦】

⇒はしゅつ‐じょ【派出所】

⇒はしゅつ‐ふ【派出婦】

ば‐じゅつ【馬術】

馬を乗り馴らす術。馬に乗る術。

はしゅつ‐かんごふ【派出看護婦】

病院・医院または病人のある家の求めに応じて出張する看護婦。

⇒は‐しゅつ【派出】

はしゅつ‐じょ【派出所】

派出された者が詰めている所。特に、巡査が臨時に、または特定の任務につくために派出されている所。金子春夢、清水越「これこれで唯今―へ行く所だと女中大略あらましを話せば」→交番。

⇒は‐しゅつ【派出】

はしゅつ‐ふ【派出婦】

一般家庭などの求めに応じて臨時に出張し、家事手伝いなどに従事する女性。「―会」

⇒は‐しゅつ【派出】

パシュトゥーン【Pashtun】

アフガニスタンの主要民族。言語はパシュトー語。パキスタン北西部にも居住。宗教はスンニー派イスラムで、18世紀中葉にアフガニスタンを建国。別称、アフガーン・パフトゥーン。

パシュトー‐ご【パシュトー語】

(Pashto)アフガニスタン・パキスタン北西部で用いられる言語。アフガニスタンではダリー語と共に公用語。インド‐ヨーロッパ語族の中のイラン語派に属する。

はじ‐ゆみ【櫨弓】

櫨(山漆)で造った弓。万葉集20「―を手たにぎり持たし」

バシュラール【Gaston Bachelard】

フランスの科学哲学者・文学批評家。「認識的切断」の概念によって構造主義の先駆者の一人とされる。詩論・イマージュ論でも知られる。著「否定の哲学」「水と夢」など。(1884〜1962)

はじゅん【波旬】

〔仏〕(梵語pāpīyasの転訛。殺者・悪者と訳す)悪魔の名。

ば‐しょ【場所】

①ところ。場。位置。「置き―」「居―」

②いどころ。場席。「自分の―を確保する」

③相撲を興行する所。また、その興行。「夏―」

⇒ばしょ‐いり【場所入】

⇒ばしょ‐うけおいせい【場所請負制】

⇒ばしょ‐がら【場所柄】

⇒ばしょ‐の‐ろんり【場所の論理】

⇒ばしょ‐ふさぎ【場所塞ぎ】

⇒ばしょ‐わり【場所割り】

ばしょ‐いり【場所入】

力士が相撲場に入ること。

⇒ば‐しょ【場所】

は‐じょう【波上】‥ジヤウ

(古くはハショウ)波の上。〈日葡辞書〉

は‐じょう【波状】‥ジヤウ

①波の起伏する形。「―をなす」

②波のように寄せては返すさま。

⇒はじょう‐うん【波状雲】

⇒はじょう‐こうげき【波状攻撃】

⇒はじょう‐ねつ【波状熱】

は‐じょう【端城】‥ジヤウ

本城から離れた支城。本城の出丸。はじろ。でじろ。

ば‐しょう【芭蕉】‥セウ

(古く「はせを」とも表記)

①バショウ科の大形多年草。中国原産。高さ5メートルに達し、葉鞘は互いに抱いて直立。葉は長さ2メートル近くの長楕円形で、長柄を持ち、支脈に沿って裂け易い。夏秋に長大な花穂を出し、帯黄色の単性花を段階状に輪生。茎・葉を煎じて利尿・水腫・脚気などに服用。根も薬用とする。〈[季]秋〉

ばしょう

⇒はしもと【橋本】

はし‐もの【愛者】

愛する者。いとしい人。琴歌譜「我が―に逢はずは止まじ」

はじ‐もみじ【黄櫨紅葉】‥モミヂ

①ハゼノキの葉の秋になって紅葉したもの。また、ハゼノキの別称。新古今和歌集秋「鶉なくかた野にたてる―」

②襲かさねの色目。表は濃蘇芳、裏は黄。中倍なかべを加える場合は紅。

はし‐もり【橋守】

橋を守る人。橋番。古今和歌集雑「ちはやぶる宇治の―」

は‐しゃ【跛者】

足の不自由な人。

は‐しゃ【覇者】

①覇道を以て天下を治める者。特に、中国、春秋時代の諸侯の首領。↔王者。→五覇。

②競争者に勝って第一人者となった者。競技などの優勝者。「リーグ戦の―」

は‐じゃ【破邪】

〔仏〕誤った見解を打ち破ること。「―の利剣」

⇒はじゃ‐けんしょう【破邪顕正】

ば‐しゃ【馬車】

人を乗せ、または貨物を運搬する、馬にひかせる車。うまぐるま。仮名垣魯文、安愚楽鍋「馬でも―でも勝手次第」

⇒ばしゃ‐うま【馬車馬】

⇒ばしゃ‐てつどう【馬車鉄道】

⇒ばしゃ‐まわし【馬車回し】

パシャ【pasha; pacha】

オスマン朝やトルコ共和国で、宰相・州総督ほか文武の高官に与えた称号。「ケマル‐―」

ばしゃ‐うま【馬車馬】

馬車をひく馬。また、脇見をしないように目の両側におおいをされることから、脇目もふらずに物事をひたむきにすることのたとえ。

⇒ば‐しゃ【馬車】

はしゃ・ぐ【燥ぐ】

〔自五〕

①かわく。乾燥する。「桶が―・ぐ」

②調子にのって、うかれさわぐ。「旅行を前に子供が―・ぐ」

はしや・ぐ【燥ぐ】

〔自下二〕

かわく。乾燥する。〈日葡辞書〉

は‐じゃく【羽尺】

大人の羽織となるほどの反物。ふつう長さ2丈4尺(約9.1メートル)のもの。↔着尺きじゃく

は‐じゃく【端尺】

きまりの寸法未満であること。また、その織物。端尺物。

ば‐しゃく【馬借】

①中世・近世、馬を使った運送業者。特に畿内地方に多く、坂本・大津は有名。集団をなし、しばしば土一揆の先鋒をつとめた。→車借しゃしゃく。

②馬借の指導する土一揆。日葡辞書「バシャクガヲコ(起)ル」

はじゃ‐けんしょう【破邪顕正】‥シヤウ

〔仏〕誤った見解を打ち破り、正しい見解を打ち出すこと。

⇒は‐じゃ【破邪】

はし‐やすめ【箸休め】

食事の途中の気分転換になるように作られた、ちょっとしたおかず。おつまみ。

ばしゃ‐てつどう【馬車鉄道】‥ダウ

馬を動力として運行する鉄道。→鉄道馬車。

⇒ば‐しゃ【馬車】

パジャマ【pajamas】

(インドの、ゆったりとしたズボンから)上着とズボンとから成る、ゆるやかな寝巻。ピジャマ。

ばしゃ‐まわし【馬車回し】‥マハシ

(→)「車回し」に同じ。

⇒ば‐しゃ【馬車】

ばしゃれ‐もの【婆娑れ者】

派手でだらしのない者。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「あの傾城けいせんの―それを言はずに居ませうか」

ばしゃ・れる【婆娑れる】

〔自下一〕

(バサラの訛から)派手でしまりがなくなる。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―・れた姿なりで逢はれもせず」

は‐しゅ【把手】

器物の、手で握り持つための突き出た部分。とって。

は‐しゅ【播種】

田畑・苗床などに作物の種子を播くこと。撒播さんぱ・条播・点播の3方法がある。〈[季]春〉。「―期」「―機」

ば‐しゅ【馬主】

(競馬で)馬の持主。ばぬし。

ば‐しゅ【馬首】

馬の首。また、馬の向かう方。

は‐しゅつ【派出】

任務につかせるために出張させること。

⇒はしゅつ‐かんごふ【派出看護婦】

⇒はしゅつ‐じょ【派出所】

⇒はしゅつ‐ふ【派出婦】

ば‐じゅつ【馬術】

馬を乗り馴らす術。馬に乗る術。

はしゅつ‐かんごふ【派出看護婦】

病院・医院または病人のある家の求めに応じて出張する看護婦。

⇒は‐しゅつ【派出】

はしゅつ‐じょ【派出所】

派出された者が詰めている所。特に、巡査が臨時に、または特定の任務につくために派出されている所。金子春夢、清水越「これこれで唯今―へ行く所だと女中大略あらましを話せば」→交番。

⇒は‐しゅつ【派出】

はしゅつ‐ふ【派出婦】

一般家庭などの求めに応じて臨時に出張し、家事手伝いなどに従事する女性。「―会」

⇒は‐しゅつ【派出】

パシュトゥーン【Pashtun】

アフガニスタンの主要民族。言語はパシュトー語。パキスタン北西部にも居住。宗教はスンニー派イスラムで、18世紀中葉にアフガニスタンを建国。別称、アフガーン・パフトゥーン。

パシュトー‐ご【パシュトー語】

(Pashto)アフガニスタン・パキスタン北西部で用いられる言語。アフガニスタンではダリー語と共に公用語。インド‐ヨーロッパ語族の中のイラン語派に属する。

はじ‐ゆみ【櫨弓】

櫨(山漆)で造った弓。万葉集20「―を手たにぎり持たし」

バシュラール【Gaston Bachelard】

フランスの科学哲学者・文学批評家。「認識的切断」の概念によって構造主義の先駆者の一人とされる。詩論・イマージュ論でも知られる。著「否定の哲学」「水と夢」など。(1884〜1962)

はじゅん【波旬】

〔仏〕(梵語pāpīyasの転訛。殺者・悪者と訳す)悪魔の名。

ば‐しょ【場所】

①ところ。場。位置。「置き―」「居―」

②いどころ。場席。「自分の―を確保する」

③相撲を興行する所。また、その興行。「夏―」

⇒ばしょ‐いり【場所入】

⇒ばしょ‐うけおいせい【場所請負制】

⇒ばしょ‐がら【場所柄】

⇒ばしょ‐の‐ろんり【場所の論理】

⇒ばしょ‐ふさぎ【場所塞ぎ】

⇒ばしょ‐わり【場所割り】

ばしょ‐いり【場所入】

力士が相撲場に入ること。

⇒ば‐しょ【場所】

は‐じょう【波上】‥ジヤウ

(古くはハショウ)波の上。〈日葡辞書〉

は‐じょう【波状】‥ジヤウ

①波の起伏する形。「―をなす」

②波のように寄せては返すさま。

⇒はじょう‐うん【波状雲】

⇒はじょう‐こうげき【波状攻撃】

⇒はじょう‐ねつ【波状熱】

は‐じょう【端城】‥ジヤウ

本城から離れた支城。本城の出丸。はじろ。でじろ。

ば‐しょう【芭蕉】‥セウ

(古く「はせを」とも表記)

①バショウ科の大形多年草。中国原産。高さ5メートルに達し、葉鞘は互いに抱いて直立。葉は長さ2メートル近くの長楕円形で、長柄を持ち、支脈に沿って裂け易い。夏秋に長大な花穂を出し、帯黄色の単性花を段階状に輪生。茎・葉を煎じて利尿・水腫・脚気などに服用。根も薬用とする。〈[季]秋〉

ばしょう

②紋所の名。

⇒ばしょう‐おり【芭蕉織】

⇒ばしょう‐かじき【芭蕉梶木】

⇒ばしょう‐せん【芭蕉扇】

⇒ばしょう‐ふ【芭蕉布】

ばしょう【芭蕉】‥セウ

能。金春禅竹作の鬘物。芭蕉が女と化して現れたという中国の説話に基づいて、世の無常を説く。

ばしょう【芭蕉】‥セウ

⇒まつおばしょう(松尾芭蕉)。

⇒ばしょう‐あん【芭蕉庵】

⇒ばしょうおう‐ぎょうじょうき【芭蕉翁行状記】

⇒ばしょう‐き【芭蕉忌】

⇒ばしょう‐しちぶしゅう【芭蕉七部集】

ば‐じょう【馬上】‥ジヤウ

(古くはバショウ)

①馬のうえ。

②馬に乗ること。乗馬。太平記8「物馴れたる―の達者」

③騎馬の者。騎者。

④馬に乗って戦場をかけめぐること。また、戦場。胆大小心録「―に出でたちて戦死せられしとぞ」

⇒ばじょう‐ぐつ【馬上沓】

⇒ばじょう‐さん【馬上盞】

⇒ばじょう‐ちょう【馬上帳】

⇒ばじょう‐ぢょうちん【馬上提灯】

⇒ばじょう‐はい【馬上杯・馬上盃】

ばしょう‐あん【芭蕉庵】‥セウ‥

江戸深川六間堀の鯉屋杉風の控屋敷にあった松尾芭蕉の草庵。1682年(天和2)類焼。翌年再興されたが、今は遺址(江東区常盤1丁目)などが残る。

⇒ばしょう【芭蕉】

はじょう‐うん【波状雲】‥ジヤウ‥

波状1をなす雲。主に高積雲・巻積雲・層積雲などに生ずる。

波状雲

撮影:高橋健司

②紋所の名。

⇒ばしょう‐おり【芭蕉織】

⇒ばしょう‐かじき【芭蕉梶木】

⇒ばしょう‐せん【芭蕉扇】

⇒ばしょう‐ふ【芭蕉布】

ばしょう【芭蕉】‥セウ

能。金春禅竹作の鬘物。芭蕉が女と化して現れたという中国の説話に基づいて、世の無常を説く。

ばしょう【芭蕉】‥セウ

⇒まつおばしょう(松尾芭蕉)。

⇒ばしょう‐あん【芭蕉庵】

⇒ばしょうおう‐ぎょうじょうき【芭蕉翁行状記】

⇒ばしょう‐き【芭蕉忌】

⇒ばしょう‐しちぶしゅう【芭蕉七部集】

ば‐じょう【馬上】‥ジヤウ

(古くはバショウ)

①馬のうえ。

②馬に乗ること。乗馬。太平記8「物馴れたる―の達者」

③騎馬の者。騎者。

④馬に乗って戦場をかけめぐること。また、戦場。胆大小心録「―に出でたちて戦死せられしとぞ」

⇒ばじょう‐ぐつ【馬上沓】

⇒ばじょう‐さん【馬上盞】

⇒ばじょう‐ちょう【馬上帳】

⇒ばじょう‐ぢょうちん【馬上提灯】

⇒ばじょう‐はい【馬上杯・馬上盃】

ばしょう‐あん【芭蕉庵】‥セウ‥

江戸深川六間堀の鯉屋杉風の控屋敷にあった松尾芭蕉の草庵。1682年(天和2)類焼。翌年再興されたが、今は遺址(江東区常盤1丁目)などが残る。

⇒ばしょう【芭蕉】

はじょう‐うん【波状雲】‥ジヤウ‥

波状1をなす雲。主に高積雲・巻積雲・層積雲などに生ずる。

波状雲

撮影:高橋健司

⇒は‐じょう【波状】

ばしょうおう‐ぎょうじょうき【芭蕉翁行状記】‥セウヲウギヤウジヤウ‥

俳諧撰集。路通編。1695年(元禄8)刊。芭蕉の経歴、最後の旅の模様、終焉、追憶などを記し、終りに追善追悼の連句や発句などを付する。

⇒ばしょう【芭蕉】

ばしょう‐おり【芭蕉織】‥セウ‥

絹織物の一つ。生織きおり後に精練した織物で、羽二重はぶたえ地に塩瀬しおぜ風の組織をもって大小の縦線と横襞ひだを布面に表し、芭蕉の葉を思わせるもの。窓掛地・肌衣用。

⇒ば‐しょう【芭蕉】

は‐しょうが【葉生姜】‥シヤウ‥

葉のついたままのショウガ。生食する。

ばしょう‐かじき【芭蕉梶木】‥セウカヂキ

マカジキ科の海産の硬骨魚。外洋性で、夏に熱帯地方から日本近海に北上。体長約2メートル、顎は剣状に突出。背びれは著しく大きく、拡げれば扇状で、美しい青色斑が多い。背部は碧藍色、腹部は銀白色。夏、美味。ハウオ。

ばしょうかじき

⇒は‐じょう【波状】

ばしょうおう‐ぎょうじょうき【芭蕉翁行状記】‥セウヲウギヤウジヤウ‥

俳諧撰集。路通編。1695年(元禄8)刊。芭蕉の経歴、最後の旅の模様、終焉、追憶などを記し、終りに追善追悼の連句や発句などを付する。

⇒ばしょう【芭蕉】

ばしょう‐おり【芭蕉織】‥セウ‥

絹織物の一つ。生織きおり後に精練した織物で、羽二重はぶたえ地に塩瀬しおぜ風の組織をもって大小の縦線と横襞ひだを布面に表し、芭蕉の葉を思わせるもの。窓掛地・肌衣用。

⇒ば‐しょう【芭蕉】

は‐しょうが【葉生姜】‥シヤウ‥

葉のついたままのショウガ。生食する。

ばしょう‐かじき【芭蕉梶木】‥セウカヂキ

マカジキ科の海産の硬骨魚。外洋性で、夏に熱帯地方から日本近海に北上。体長約2メートル、顎は剣状に突出。背びれは著しく大きく、拡げれば扇状で、美しい青色斑が多い。背部は碧藍色、腹部は銀白色。夏、美味。ハウオ。

ばしょうかじき

⇒ば‐しょう【芭蕉】

ばしょう‐き【芭蕉忌】‥セウ‥

松尾芭蕉の忌日、陰暦10月12日。翁忌。時雨忌。〈[季]冬〉

⇒ばしょう【芭蕉】

ばじょう‐ぐつ【馬上沓】‥ジヤウ‥

(→)物射沓ものいぐつに同じ。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょ‐うけおいせい【場所請負制】‥オヒ‥

江戸中期以降の松前藩による蝦夷地経営の方式。商人にアイヌとの交易権・漁業権を与え、運上金を上納させるもの。

⇒ば‐しょ【場所】

はじょう‐こうげき【波状攻撃】‥ジヤウ‥

波が寄せるように繰り返し行う攻撃。

⇒は‐じょう【波状】

ばじょう‐さん【馬上盞】‥ジヤウ‥

馬上で酒を飲むのに使う盃。馬上盃。日葡辞書「バシャウサン」

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょう‐しちぶしゅう【芭蕉七部集】‥セウ‥シフ

「俳諧七部集」の別名。

⇒ばしょう【芭蕉】

ばしょう‐せん【芭蕉扇】‥セウ‥

唐扇の一種。芭蕉の葉鞘ようしょうを細工し、円扇としたもの。

⇒ば‐しょう【芭蕉】

ばじょう‐ちょう【馬上帳】‥ジヤウチヤウ

荘園の検注帳。検田使が騎馬で巡検したからいう。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばじょう‐ぢょうちん【馬上提灯】‥ジヤウヂヤウ‥

乗馬の時、その長い柄を腰にさして携えるようにした円い提灯。うまのりぢょうちん。

⇒ば‐じょう【馬上】

はじょう‐ねつ【波状熱】‥ジヤウ‥

ブルセラ菌による家畜の感染症。人に感染すると高熱と寛解を反復し、波状の熱型を示す。ブルセラ症。マルタ熱。バング熱。地中海熱。

⇒は‐じょう【波状】

ばじょう‐はい【馬上杯・馬上盃】‥ジヤウ‥

高台の高いさかずき。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょう‐ふ【芭蕉布】‥セウ‥

芭蕉の繊維で織った淡茶無地または濃茶絣こいちゃがすりの布。沖縄および奄美諸島の特産。夏の着物・座布団地・蚊帳かやなどに作る。蕉紗。〈[季]夏〉

⇒ば‐しょう【芭蕉】

はしょう‐ふう【破傷風】‥シヤウ‥

外傷から体内に入った破傷風菌の外毒素のため中枢神経がおかされる感染症。病症は咬筋の強直による開口不全に始まり、顔面筋その他の随意筋強直性痙攣けいれんとなって現れ、高熱を発し、重症のものは1日以内で死亡。ワクチン接種による予防が有効。〈書言字考節用集〉

⇒はしょうふう‐きん【破傷風菌】

⇒はしょうふう‐けっせい【破傷風血清】

はしょうふう‐きん【破傷風菌】‥シヤウ‥

大きさ4.0〜8.0マイクロメートルのグラム陽性桿菌。偏嫌気性菌で菌体の一端に芽胞をつくる。土中に常在し、ヒトや哺乳動物に感染すると破傷風を起こす。1889年(明治22)北里柴三郎が純粋培養に成功、抗毒素血清を開発した。

⇒はしょう‐ふう【破傷風】

はしょうふう‐けっせい【破傷風血清】‥シヤウ‥

破傷風毒素で馬を免疫して得た血清、またはヒトを免疫して得た免疫グロブリン分画。破傷風抗毒素。

⇒はしょう‐ふう【破傷風】

ばしょ‐がら【場所柄】

場所のありさま・性質。その場所に相応したこと。(副詞的に、こういう場所なので、の意にも使う)「―が悪い」「―もわきまえず」「―、お客は派手な人が多い」

⇒ば‐しょ【場所】

は‐しょく【巴蜀】

中国、巴州・蜀州の総称。巴は今の重慶地方、蜀は四川省成都地方。後世、四川省の別称。

は‐しょく【波食・波蝕】

波が陸地を浸食する作用。海食。

⇒はしょく‐だい【波食台】

⇒はしょく‐だいち【波食台地】

は‐しょく【破色】

原色に白色または灰色を少量加えた色。

は‐しょく【播植・播殖】

種子を蒔き、また、植えつけること。

ば‐しょく【馬食】

①馬のように口を食器につけて食べること。

②馬のように大食すること。「牛飲―」

ば‐しょく【馬謖】

三国の蜀漢の武将。字は幼常。諸葛亮に重用され参軍となる。街亭の戦に、命令に違反して戦略を誤り魏軍に大敗、中原攻略の雄図は崩れた。ために亮は泣いてこれを斬罪に処した。(190〜228)

ば‐じょくき【馬耨器】‥ヂヨク‥

西洋のまぐわ。馬にひかせて除草または土塊の破砕などに使用する農具。

はしょく‐だい【波食台】

(→)海食棚に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

はしょく‐だいち【波食台地】

(→)海食台地に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

ばしょ‐の‐ろんり【場所の論理】

西田哲学の根本をなす概念。主語(個物)を実体と見る西洋の主語的論理に対して、主語を包摂する述語的場所を基盤とする述語的論理を構想した。この「絶対無」としての場所が主語と述語の媒介者として自己を限定することによって個物となり、個物(多)の中に全体(一)が映し出される多即一の世界が成立する。

⇒ば‐しょ【場所】

ばしょ‐ふさぎ【場所塞ぎ】

(→)「場塞ぎ」に同じ。

⇒ば‐しょ【場所】

⇒ば‐しょう【芭蕉】

ばしょう‐き【芭蕉忌】‥セウ‥

松尾芭蕉の忌日、陰暦10月12日。翁忌。時雨忌。〈[季]冬〉

⇒ばしょう【芭蕉】

ばじょう‐ぐつ【馬上沓】‥ジヤウ‥

(→)物射沓ものいぐつに同じ。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょ‐うけおいせい【場所請負制】‥オヒ‥

江戸中期以降の松前藩による蝦夷地経営の方式。商人にアイヌとの交易権・漁業権を与え、運上金を上納させるもの。

⇒ば‐しょ【場所】

はじょう‐こうげき【波状攻撃】‥ジヤウ‥

波が寄せるように繰り返し行う攻撃。

⇒は‐じょう【波状】

ばじょう‐さん【馬上盞】‥ジヤウ‥

馬上で酒を飲むのに使う盃。馬上盃。日葡辞書「バシャウサン」

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょう‐しちぶしゅう【芭蕉七部集】‥セウ‥シフ

「俳諧七部集」の別名。

⇒ばしょう【芭蕉】

ばしょう‐せん【芭蕉扇】‥セウ‥

唐扇の一種。芭蕉の葉鞘ようしょうを細工し、円扇としたもの。

⇒ば‐しょう【芭蕉】

ばじょう‐ちょう【馬上帳】‥ジヤウチヤウ

荘園の検注帳。検田使が騎馬で巡検したからいう。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばじょう‐ぢょうちん【馬上提灯】‥ジヤウヂヤウ‥

乗馬の時、その長い柄を腰にさして携えるようにした円い提灯。うまのりぢょうちん。

⇒ば‐じょう【馬上】

はじょう‐ねつ【波状熱】‥ジヤウ‥

ブルセラ菌による家畜の感染症。人に感染すると高熱と寛解を反復し、波状の熱型を示す。ブルセラ症。マルタ熱。バング熱。地中海熱。

⇒は‐じょう【波状】

ばじょう‐はい【馬上杯・馬上盃】‥ジヤウ‥

高台の高いさかずき。

⇒ば‐じょう【馬上】

ばしょう‐ふ【芭蕉布】‥セウ‥

芭蕉の繊維で織った淡茶無地または濃茶絣こいちゃがすりの布。沖縄および奄美諸島の特産。夏の着物・座布団地・蚊帳かやなどに作る。蕉紗。〈[季]夏〉

⇒ば‐しょう【芭蕉】

はしょう‐ふう【破傷風】‥シヤウ‥

外傷から体内に入った破傷風菌の外毒素のため中枢神経がおかされる感染症。病症は咬筋の強直による開口不全に始まり、顔面筋その他の随意筋強直性痙攣けいれんとなって現れ、高熱を発し、重症のものは1日以内で死亡。ワクチン接種による予防が有効。〈書言字考節用集〉

⇒はしょうふう‐きん【破傷風菌】

⇒はしょうふう‐けっせい【破傷風血清】

はしょうふう‐きん【破傷風菌】‥シヤウ‥

大きさ4.0〜8.0マイクロメートルのグラム陽性桿菌。偏嫌気性菌で菌体の一端に芽胞をつくる。土中に常在し、ヒトや哺乳動物に感染すると破傷風を起こす。1889年(明治22)北里柴三郎が純粋培養に成功、抗毒素血清を開発した。

⇒はしょう‐ふう【破傷風】

はしょうふう‐けっせい【破傷風血清】‥シヤウ‥

破傷風毒素で馬を免疫して得た血清、またはヒトを免疫して得た免疫グロブリン分画。破傷風抗毒素。

⇒はしょう‐ふう【破傷風】

ばしょ‐がら【場所柄】

場所のありさま・性質。その場所に相応したこと。(副詞的に、こういう場所なので、の意にも使う)「―が悪い」「―もわきまえず」「―、お客は派手な人が多い」

⇒ば‐しょ【場所】

は‐しょく【巴蜀】

中国、巴州・蜀州の総称。巴は今の重慶地方、蜀は四川省成都地方。後世、四川省の別称。

は‐しょく【波食・波蝕】

波が陸地を浸食する作用。海食。

⇒はしょく‐だい【波食台】

⇒はしょく‐だいち【波食台地】

は‐しょく【破色】

原色に白色または灰色を少量加えた色。

は‐しょく【播植・播殖】

種子を蒔き、また、植えつけること。

ば‐しょく【馬食】

①馬のように口を食器につけて食べること。

②馬のように大食すること。「牛飲―」

ば‐しょく【馬謖】

三国の蜀漢の武将。字は幼常。諸葛亮に重用され参軍となる。街亭の戦に、命令に違反して戦略を誤り魏軍に大敗、中原攻略の雄図は崩れた。ために亮は泣いてこれを斬罪に処した。(190〜228)

ば‐じょくき【馬耨器】‥ヂヨク‥

西洋のまぐわ。馬にひかせて除草または土塊の破砕などに使用する農具。

はしょく‐だい【波食台】

(→)海食棚に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

はしょく‐だいち【波食台地】

(→)海食台地に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

ばしょ‐の‐ろんり【場所の論理】

西田哲学の根本をなす概念。主語(個物)を実体と見る西洋の主語的論理に対して、主語を包摂する述語的場所を基盤とする述語的論理を構想した。この「絶対無」としての場所が主語と述語の媒介者として自己を限定することによって個物となり、個物(多)の中に全体(一)が映し出される多即一の世界が成立する。

⇒ば‐しょ【場所】

ばしょ‐ふさぎ【場所塞ぎ】

(→)「場塞ぎ」に同じ。

⇒ば‐しょ【場所】

はじらい【恥じらい・羞い】ハヂラヒ🔗⭐🔉

はじらい【恥じらい・羞い】ハヂラヒ

はじらうこと。「―を見せる」

はじら・う【恥じらう】ハヂラフ🔗⭐🔉

はじら・う【恥じらう】ハヂラフ

〔自五〕

相手の対応や、まわりの様子などによって、はずかしそうな素振りをする。はにかむ。源氏物語末摘花「いたう―・ひて口おほひし給へるさま」

は・じる【恥じる・愧じる・羞じる・慙じる】ハヂル🔗⭐🔉

は・じる【恥じる・愧じる・羞じる・慙じる】ハヂル

〔自上一〕[文]は・づ(上二)

①自分が劣っていることを意識して気がひける。過ち・欠点・罪などを悟って面目なく思う。古今和歌集恋「夢にだに見ゆとは見えじ朝な朝な我がおもかげに―・づる身なれば」。源氏物語橋姫「怪しくかうばしく匂ふ風の吹きつるを、思ひかけぬ程なれば、驚かざりける心おそさよと心もまどひて―・ぢおはさうず」。「罪を―・じる」

②自分の名誉・面目などを汚すことをはばかる。人の批評などを気にして尻ごみする。土佐日記「そもそもいかがよんだる、といぶかしがりてとふ。このわらはさすがに―・ぢていはず」。日葡辞書「ヒトメヲハヅル」。「―・じる様子もなく出しゃばる」

③(多く、打消を伴う)ひけをとる。劣る。源氏物語竹河「蔵人の少将の月の光に輝きたりし気色も、柱の影に―・づるにはあらずやありけむ」。保元物語「弓は養由をも―・ぢざれば」。「日本一の名に―・じない」

○恥をかくはじをかく🔗⭐🔉

○恥をかくはじをかく

人前で恥かしい思いをする。面目を失う。

⇒はじ【恥・辱】

○恥を曝すはじをさらす🔗⭐🔉

○恥を曝すはじをさらす

大勢の人の前で恥をかく。「世間に―」

⇒はじ【恥・辱】

○恥を知るはじをしる🔗⭐🔉

○恥を知るはじをしる

恥ずべきことを知る。恥を恥として知る。

⇒はじ【恥・辱】

○恥を雪ぐはじをすすぐ🔗⭐🔉

○恥を雪ぐはじをすすぐ

受けた恥を拭い清める。名誉を挽回する。雪辱せつじょく。「恥をそそぐ」とも。

⇒はじ【恥・辱】

○恥を捨つはじをすつ🔗⭐🔉

○恥を捨つはじをすつ

恥をかえりみない。竹取物語「面おもなきことをば―とは言ひける」

⇒はじ【恥・辱】

○恥を見すはじをみす🔗⭐🔉

○恥を見すはじをみす

恥をかかせる。恥辱を与える。竹取物語「さが尻をかき出でて、ここらの公人に見せて、恥を見せん」

⇒はじ【恥・辱】

は・ず【恥づ・愧づ・羞づ・慙づ】ハヅ🔗⭐🔉

は・ず【恥づ・愧づ・羞づ・慙づ】ハヅ

〔自上二〕

⇒はじる(上一)

はずかし・い【恥ずかしい】ハヅカシイ🔗⭐🔉

はずかし・い【恥ずかしい】ハヅカシイ

〔形〕[文]はづか・し(シク)

①自分の至らなさ・みっともなさを感じてきまりが悪い。過ち・罪などを意識して面目ないと思う。万葉集18「里人の見る目―・し左夫流さぶる児にさどはす君が宮出みやでしりぶり」。源氏物語若菜下「いといと―・しきに、顔の色たがふらむとおぼえて、御いらへも、とみにえ聞えず」。「成績が悪くて―・い」「どこへ出しても―・くない」

②相手が立派に思えて、自分は劣っていることを感じて気おくれする。また、気がおかれる。気詰りだ。源氏物語葵「御息所は心ばせのいと―・しくよしありておはするものを」。源氏物語梅枝「馴れきこえかよへど、―・しき所の深うおはする宮なれば」

③こちらが恥ずかしくなるほど相手がすぐれている。源氏物語若菜下「高き家々の、さるべき人の伝へどもを残さず試みしなかに、いと深く―・しきかなと覚ゆる際の人なむなかりし」

④何となくてれくさい。徒然草「隔てなく慣れぬる人も、程経て見るは―・しからぬかは」。「そんなにほめられると―・い」

はずかしがり‐や【恥ずかしがり屋】ハヅカシガリ‥🔗⭐🔉

はずかしがり‐や【恥ずかしがり屋】ハヅカシガリ‥

ちょっとしたことで恥ずかしがって人前に出ることを嫌う性質。また、その人。はにかみ屋。「―の息子」

はずかし‐げ【恥ずかしげ】ハヅカシ‥🔗⭐🔉

はずかし‐げ【恥ずかしげ】ハヅカシ‥

①きまりが悪そうなさま。

②こちらが恥ずかしくなるほど相手が立派で、気おくれするさま。源氏物語帚木「あまりうるはしき御有様の、とけがたく―にのみ思ひしづまり給へるを」

[漢]恥🔗⭐🔉

恥 字形

筆順

筆順

〔耳部4画/10画/常用/3549・4351〕

〔音〕チ(呉)(漢)

〔訓〕はじる・はじ・はじらう・はずかしい

[意味]

きまりわるく思う。はじる。はずかしい。はじ。「恥辱・羞恥しゅうち・破廉恥・恥部・厚顔無恥」

[解字]

もと、心部6画。形声。「心」+音符「耳」(=やわらかいみみ)。心が固さを失っていじける意。[耻]は異体字。

〔耳部4画/10画/常用/3549・4351〕

〔音〕チ(呉)(漢)

〔訓〕はじる・はじ・はじらう・はずかしい

[意味]

きまりわるく思う。はじる。はずかしい。はじ。「恥辱・羞恥しゅうち・破廉恥・恥部・厚顔無恥」

[解字]

もと、心部6画。形声。「心」+音符「耳」(=やわらかいみみ)。心が固さを失っていじける意。[耻]は異体字。

筆順

筆順

〔耳部4画/10画/常用/3549・4351〕

〔音〕チ(呉)(漢)

〔訓〕はじる・はじ・はじらう・はずかしい

[意味]

きまりわるく思う。はじる。はずかしい。はじ。「恥辱・羞恥しゅうち・破廉恥・恥部・厚顔無恥」

[解字]

もと、心部6画。形声。「心」+音符「耳」(=やわらかいみみ)。心が固さを失っていじける意。[耻]は異体字。

〔耳部4画/10画/常用/3549・4351〕

〔音〕チ(呉)(漢)

〔訓〕はじる・はじ・はじらう・はずかしい

[意味]

きまりわるく思う。はじる。はずかしい。はじ。「恥辱・羞恥しゅうち・破廉恥・恥部・厚顔無恥」

[解字]

もと、心部6画。形声。「心」+音符「耳」(=やわらかいみみ)。心が固さを失っていじける意。[耻]は異体字。

広辞苑に「恥」で始まるの検索結果 1-39。

)部6画〕

)部6画〕