複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょく【曲】🔗⭐🔉

きょく【曲】

①まがっていること。また、正しくないこと。よこしま。今昔物語集27「鬼神と云ふ者は道理を知て―ならねばこそ」↔直ちょく。

②面白み。興味。愛想。日葡辞書「キョクヲイウ」

③芸能で、変化に富み面白みのあるわざ。

④音楽や歌謡の調子。ふし。「詞に―をつける」

⑤音楽の作品。また、それを数える語。

⑥漢詩の一体。もと、きまった楽曲によって歌われたもの。

⑦能などで、基礎の技法の上に、個性・即興などによって加えられた妙味。

⑧中国で、一般に元代以降の歌曲の称。戯曲と散曲。また時代と地域により南曲・北曲に分かれる。

⑨屏風の折り畳む面を数える語。扇。「6―1双」

⇒曲がない

きょく‐えん【曲宴】🔗⭐🔉

きょく‐えん【曲宴】

(「曲」は小の意)宮中の臨時の宴会。

きょく‐がく【曲学】🔗⭐🔉

きょく‐がく【曲学】

真理をまげた不正の学問。

⇒きょくがく‐あせい【曲学阿世】

きょくがく‐あせい【曲学阿世】🔗⭐🔉

きょくがく‐あせい【曲学阿世】

[史記儒林伝、轅固生「学を曲げ以て世に阿おもねる無かれ」]曲学をもって権力者や世俗におもねり人気を得ようとすること。「―の徒」

⇒きょく‐がく【曲学】

○曲がないきょくがない

①面白みがない。浄瑠璃、曾我会稽山「鞠子川衣紋流しの、アア曲もなや」

②愛想がない。すげない。浄瑠璃、心中天の網島「其涙が蜆川しじみがわへ流れて、小春の汲んで飲みやらうぞ、エエ曲も無い恨めしや」

⇒きょく【曲】

○曲がないきょくがない🔗⭐🔉

○曲がないきょくがない

①面白みがない。浄瑠璃、曾我会稽山「鞠子川衣紋流しの、アア曲もなや」

②愛想がない。すげない。浄瑠璃、心中天の網島「其涙が蜆川しじみがわへ流れて、小春の汲んで飲みやらうぞ、エエ曲も無い恨めしや」

⇒きょく【曲】

ぎょく‐かん【玉澗】

中国、宋末〜元初の画僧。溌墨風の奔放な水墨画を描き、室町時代の水墨画に影響を与えた。代表作「瀟湘八景図」。生没年未詳。

ぎょく‐がん【玉眼】

水晶・珠玉・ガラスなどをはめ込んだ彫像などの眼。

ぎょく‐がん【玉顔】

①玉のように美しい顔。性霊集10「―は且また膿血なり、芳体は徒いたずらに敗腐す」

②天子の顔。竜顔。太平記1「君恩葉よりも薄かりしかば、一生空しく―に近づかせ給はず」

きょく‐ぎ【曲技】

かるわざ風の技術。また、かるわざ。「―団」

きょく‐ぎ【局戯】

(局面に向かって行う遊戯の意)囲碁・将棋・双六すごろくなどの遊戯。

きょく‐きだん【極気団】

(→)寒帯気団に同じ。

きょく‐きょり【極距離】

天球上の1点と極との角距離。赤緯の余角。北極からのを北極距離、南極からのを南極距離という。

きょくぎょ‐るい【棘魚類】

(acanthodians)最古の有顎魚類。鰭ひれの前縁に硬い棘とげを持つことからの名。シルル紀に出現し、ペルム紀末に絶滅。

ぎょく‐ぐ【玉具】

玉で造った器具。玉で飾った器具。

きょく‐げい【曲芸】

見世物の一種。普通人にはできない、さまざまに目さきをかえてする離れ業。「―飛行」「―団」

ぎょくけい【玉渓】

(Yuxi)中国雲南省中部の市。中国最大のタバコ加工業の基地。中国国歌(義勇軍行進曲)を作曲した聶耳じょうじの故郷。人口40万9千(2000)。

きょく‐けん【極圏】

⇒きょっけん

きょく‐げん【曲言】

遠まわしに言うこと。↔直言

きょく‐げん【局限】

範囲をある一部に限ること。「地域を―する」

きょく‐げん【極言】

①言葉をつくして思う存分に論ずること。

②極端な言い方をすること。「―すれば一文の値打もない」

きょく‐げん【極限】

①行きついたぎりぎりのところ。それ以上はないところ。はて。極度。「疲労の―」

②〔数〕数列・関数などで、ある変化する量が、一定の規則の下に、ある確定した量に限りなく近づくとき、極限があるといい、後者を前者の極限値という。

⇒きょくげん‐じょうきょう【極限状況】

⇒きょくげん‐つよさ【極限強さ】

きょくげん‐じょうきょう【極限状況】‥ジヤウキヤウ

(→)限界状況に同じ。

⇒きょく‐げん【極限】

きょくげん‐つよさ【極限強さ】

材料試験で、引張りや圧縮の最大荷重をもとの断面積で割った値。

⇒きょく‐げん【極限】

きょく‐こう【極光】‥クワウ

(→)オーロラに同じ。

きょく‐ごま【曲独楽】

独楽こまを使ってする曲芸。元禄(1688〜1704)頃の博多曲独楽がもとといわれ、江戸浅草の香具師松井源水によって知られるようになった。

きょく‐さ【極左】

極端な左翼思想。また、その持ち主。↔極右

ぎょく‐ざ【玉座】

天子の御座所。太平記4「呉王の―に近付き」

きょく‐ざい【局在】

限られたところにのみ存在すること。「―する機能」

ぎょく‐さい【玉砕・玉摧】

[北斉書元景安伝「大丈夫は寧むしろ玉砕す可きも、瓦全する能あたわず」]玉が美しく砕けるように、名誉や忠義を重んじて、いさぎよく死ぬこと。↔瓦全

ぎょく‐さつ【玉札】

他人の手紙の尊敬語。お手紙。

きょく‐ざひょう【極座標】‥ヘウ

①xy座標平面の点Pを、原点(極)Oとの距離rと、OPがx軸となす角θとの組(r,θ)で表した座標。

極座標

②(→)球座標のこと。

ぎょく‐ざん【玉山】

容姿のすぐれた人、また人格高潔な人のたとえ。

⇒玉山崩る

ぎょく‐ざん【玉山】

(Yu Shan)台湾第一の高山。標高3952メートル。→新高山にいたかやま

②(→)球座標のこと。

ぎょく‐ざん【玉山】

容姿のすぐれた人、また人格高潔な人のたとえ。

⇒玉山崩る

ぎょく‐ざん【玉山】

(Yu Shan)台湾第一の高山。標高3952メートル。→新高山にいたかやま

②(→)球座標のこと。

ぎょく‐ざん【玉山】

容姿のすぐれた人、また人格高潔な人のたとえ。

⇒玉山崩る

ぎょく‐ざん【玉山】

(Yu Shan)台湾第一の高山。標高3952メートル。→新高山にいたかやま

②(→)球座標のこと。

ぎょく‐ざん【玉山】

容姿のすぐれた人、また人格高潔な人のたとえ。

⇒玉山崩る

ぎょく‐ざん【玉山】

(Yu Shan)台湾第一の高山。標高3952メートル。→新高山にいたかやま

きょく‐ぎ【曲技】🔗⭐🔉

きょく‐ぎ【曲技】

かるわざ風の技術。また、かるわざ。「―団」

きょく‐げい【曲芸】🔗⭐🔉

きょく‐げい【曲芸】

見世物の一種。普通人にはできない、さまざまに目さきをかえてする離れ業。「―飛行」「―団」

きょく‐げん【曲言】🔗⭐🔉

きょく‐げん【曲言】

遠まわしに言うこと。↔直言

きょくさんじん【曲山人】🔗⭐🔉

きょくさんじん【曲山人】

江戸後期の人情本作者。名は仙吉。別号、三文舎自楽・司馬山人・筑波仙橘。書画にすぐれ筆耕を業とした。作「娘太平記操早引みさおのはやびき」「仮名文章かなまじり娘節用」「娘消息」など。( 〜1836頃)

→文献資料[仮名文章娘節用]

きょく‐し【曲私】🔗⭐🔉

きょく‐し【曲私】

自分だけの利益をはかること。わたくし。私曲。

きょく‐し【曲師】🔗⭐🔉

きょく‐し【曲師】

浪曲で、伴奏として三味線をひく人。曲手。

きょく‐じ【曲事】🔗⭐🔉

きょく‐じ【曲事】

不正な事。ひがごと。くせごと。

きょく‐じく【曲軸】‥ヂク🔗⭐🔉

きょく‐じく【曲軸】‥ヂク

(→)クランク軸に同じ。

きょく‐しゃ【曲者】🔗⭐🔉

きょく‐しゃ【曲者】

芸能に巧みな人。〈日葡辞書〉

きょく‐しゃ【曲射】🔗⭐🔉

きょく‐しゃ【曲射】

物陰や水平方向にある目標物を撃つ際、大きく湾曲した弾道で砲弾を落下させる射撃。↔直射。

⇒きょくしゃ‐ほう【曲射砲】

きょく‐しゃ【曲赦】🔗⭐🔉

きょく‐しゃ【曲赦】

(「曲」は一部分の意)ある地方に限って罪人を赦免すること。↔大赦

きょく‐しゃく【曲尺】🔗⭐🔉

きょく‐しゃく【曲尺】

(→)矩尺かねじゃくに同じ。

きょくしゃ‐ほう【曲射砲】‥ハウ🔗⭐🔉

きょくしゃ‐ほう【曲射砲】‥ハウ

主として曲射を行う砲で、曲射歩兵砲・臼砲・迫撃砲などの総称。

⇒きょく‐しゃ【曲射】

きょく‐しゅ【曲手】🔗⭐🔉

きょく‐しゅ【曲手】

(→)曲師に同じ。

きょく‐じん【曲尽】🔗⭐🔉

きょく‐じん【曲尽】

(「曲」は、くわしい意)こまごまと説き尽くすこと。残らずなしとげること。

きょく‐すい【曲水】🔗⭐🔉

きょく‐すい【曲水】

①庭園または樹林・山麓をまがり流れる水。

②「曲水の宴」の略。〈[季]春〉

⇒きょくすい‐の‐えん【曲水の宴】

⇒きょくすい‐りゅうしょう【曲水流觴】

きょくすい‐の‐えん【曲水の宴】🔗⭐🔉

きょくすい‐の‐えん【曲水の宴】

(ゴクスイノエンとも)古代に朝廷で行われた年中行事の一つ。3月上巳じょうし、後に3日(桃の節句)に、参会者が曲水に臨んで、上流から流される杯が自分の前を過ぎないうちに詩歌を作り杯をとりあげ酒を飲み、次へ流す。おわって別堂で宴を設けて披講ひこうした。もと中国で行われたものという。曲水。めぐりみずのとよのあかり。〈[季]春〉。顕宗紀「後苑に幸して―きこしめす」

⇒きょく‐すい【曲水】

きょくすい‐りゅうしょう【曲水流觴】‥リウシヤウ🔗⭐🔉

きょくすい‐りゅうしょう【曲水流觴】‥リウシヤウ

曲がりくねった水路の上流から觴さかずきを流し、目の前を過ぎるまでに詩歌を詠じて酒を飲む遊び。→曲水の宴

⇒きょく‐すい【曲水】

きょく‐せつ【曲折】🔗⭐🔉

きょく‐せつ【曲折】

①折れ曲がること。まがりくねること。「紆余うよ―」

②状態に変化のあること。移り変り。「いくつかの―を経て」

③物事のこみいった事情。すべてのいきさつ。「―を尽くす」

⇒きょくせつ‐の‐ゆう【曲折の揖】

きょくせつ‐の‐ゆう【曲折の揖】‥イフ🔗⭐🔉

きょくせつ‐の‐ゆう【曲折の揖】‥イフ

笏しゃくをとったまま、身体を前に曲げる敬礼。

⇒きょく‐せつ【曲折】

きょく‐つづみ【曲鼓】🔗⭐🔉

きょく‐つづみ【曲鼓】

曲打ちする鼓。

きょく‐づめ【曲詰め】🔗⭐🔉

きょく‐づめ【曲詰め】

詰将棋で、初形や詰んだ形の駒の配置が文字や模様になること。後者を「あぶり出し」という。

きょく‐どり【曲取り】🔗⭐🔉

きょく‐どり【曲取り】

曲芸として物をあやつること。

きょく‐のみ【曲飲み】🔗⭐🔉

きょく‐のみ【曲飲み】

曲芸として酒を飲むこと。また、曲芸をしながら酒を飲むこと。

きょく‐のり【曲乗り】🔗⭐🔉

きょく‐のり【曲乗り】

馬・球・自転車などに乗りながら曲芸をすること。

きょく‐ほ【曲浦】🔗⭐🔉

きょく‐ほ【曲浦】

まがりくねった海岸。「長汀―」

きょく‐まり【曲鞠】🔗⭐🔉

きょく‐まり【曲鞠】

曲芸として鞠を蹴ること。

きょく‐もち【曲持ち】🔗⭐🔉

きょく‐もち【曲持ち】

手・足・腹などでさまざまのものを持ち上げて、あやつって見せる曲芸。

きょく・る【曲る】🔗⭐🔉

きょく・る【曲る】

〔他四〕

ひやかす。なぶる。からかう。「二三べん人を―・つて行く蛍」(一茶)

きょっ‐かい【曲解】キヨク‥🔗⭐🔉

きょっ‐かい【曲解】キヨク‥

相手の言動・心中を、素直でなくわざと曲げて解釈すること。「人の言うことを―する」

きょっ‐きゅう【曲球】キヨクキウ🔗⭐🔉

きょっ‐きゅう【曲球】キヨクキウ

野球で、カーブのこと。

きょっけい‐どうぶつ【曲形動物】キヨク‥🔗⭐🔉

きょっけい‐どうぶつ【曲形動物】キヨク‥

(→)内肛動物の旧名。

きょっ‐こう【曲行】キヨクカウ🔗⭐🔉

きょっ‐こう【曲行】キヨクカウ

①曲がり曲がって行くこと。

②不正な行い。

きょっ‐こう【曲肱】キヨク‥🔗⭐🔉

きょっ‐こう【曲肱】キヨク‥

(「肱」は、ひじ)ひじを曲げること。特に、ひじを曲げて枕がわりにすること。ひじ枕をすること。

⇒きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】

きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】キヨク‥🔗⭐🔉

きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】キヨク‥

[論語述而「疏食そしを飯くらい水を飲み、肱を曲げて之を枕とす、楽しみまた其の中に在り」]貧しい生活の中にも楽しみがあるということ。簡素な生活の楽しさ。

⇒きょっ‐こう【曲肱】

くせ【曲】🔗⭐🔉

くせ【曲】

(「癖くせ」と同源)

①能の構成部分の一つ。曲舞くせまいの節を取り入れた長文の謡で、一曲の中心とされ、叙事的な内容が拍子に乗せて地謡によって謡われる。

②(名詞に冠して)曲がっている、正しくない、の意。「―者」「―事ごと」

くせ【曲瀬】🔗⭐🔉

くせ【曲瀬】

川の、水が浅く砂や石の集まった所。川原。

くせ‐がた【曲形】🔗⭐🔉

くせ‐がた【曲形】

〔建〕湾曲した形。

くせ‐ぐせ・し【曲曲し】🔗⭐🔉

くせ‐ぐせ・し【曲曲し】

〔形シク〕

ひねくれている。ひとくせある。宇津保物語楼上上「更衣のかたは、らうらうじく―・しうものし給ふ」

くせ‐ごと【曲事】🔗⭐🔉

くせ‐ごと【曲事】

①正しくない事柄。道理にそむいた事。きょくじ。

②けしからぬ事。にがにがしい事柄。太平記23「前代未聞の―なり」

③まがごと。凶事。

④法にそむく事柄。違法。

⑤違法に対する処罰。処分。浄瑠璃、傾城反魂香「盗賊の罪のがれがたく―に行はるる条」

くせ‐もの【曲者】🔗⭐🔉

くせ‐もの【曲者】

①ひとくせある人物。変り者。変人。徒然草「世を軽く思ひたる―にて、万よろず自由にして、大方、人に従ふといふ事なし」

②異常な能力をそなえた人間。平家物語7「光盛こそ奇異の―くんでうつて候へ」

③妙手。やり手。申楽談儀「…と一声に移りし、―なり。胡銅ことうの物を見るやうなりしなり」

④えたいの知れないもの。用心すべきもの。閑吟集「げに恋は―、―かな」。「あのしとやかさが―だ」

⑤ばけもの。怪物。御伽草子、鉢かづき「いただきたる鉢を…取るべきやうもなし。これを人々御覧じて、いかなる―ぞやとて笑ひける」

⑥あやしい者。不審な者。御伽草子、唐糸草子「我君の御命をねらひ奉る―なり」

くま【隈・曲・阿】🔗⭐🔉

くま【隈・曲・阿】

①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」

②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」

③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」

④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」

⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」

⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」

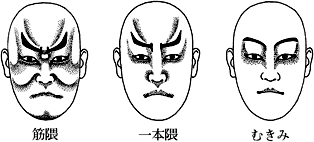

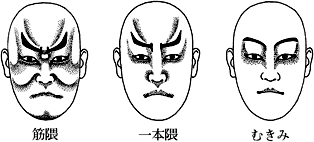

⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。

隈

ごく【曲】🔗⭐🔉

ごく【曲】

音楽・歌謡の曲節。特に、琴曲。源氏物語若菜下「調べわづらはしき―の多かるを」

ごくすい‐の‐えん【曲水の宴】🔗⭐🔉

ごくすい‐の‐えん【曲水の宴】

⇒きょくすいのえん

ごく‐の‐もの【曲の物】🔗⭐🔉

ごく‐の‐もの【曲の物】

管弦の曲。琴曲。宇津保物語楼上下「―唯一つを同じ声にてひき給ふ」

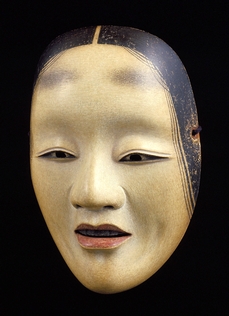

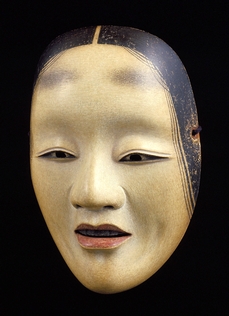

しゃく‐み【曲見】🔗⭐🔉

しゃく‐み【曲見】

能面。すこししゃくれた顔の中年の女面。狂女その他に用いる。

曲見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

まが【曲・禍】🔗⭐🔉

まが【曲・禍】

よこしまなこと。悪いこと。まがこと。わざわい。綏靖紀「―の心を苞かね蔵かくして」

まがき【曲垣】🔗⭐🔉

まがき【曲垣】

姓氏の一つ。

⇒まがき‐へいくろう【曲垣平九郎】

まがき‐へいくろう【曲垣平九郎】‥ラウ🔗⭐🔉

まがき‐へいくろう【曲垣平九郎】‥ラウ

江戸初期の伝説上の人物。馬術の達人。名は盛澄。高松藩士。1634年(寛永11)江戸愛宕山の男坂の石段を馬で駆け上り、梅花を手折って、将軍家光らの賞賛を得たという。講談「寛永三馬術」などに脚色。

⇒まがき【曲垣】

まが‐たま【曲玉・勾玉】🔗⭐🔉

まが‐たま【曲玉・勾玉】

古代の装身・祭祀用の玉。C字形で、端に近く紐を通す孔がある。多くは翡翠ひすい・瑪瑙めのう・碧玉を材料とし、また、純金・水晶・琥珀こはく・ガラス・粘土などを用いた。長さ1センチメートル未満の小さいものから5センチメートル以上のものもある。形状は縄文時代の動物の犬歯に孔をうがったものから出たといい、首や襟の装飾とし、また、副葬品としても用いられた。朝鮮半島にもあり、王冠を飾る。まがりたま。古事記上「八尺やさかの勾璁まがたまの五百津いおつの美須麻流みすまるの珠を纏まき持ちて」

曲玉

まが‐まがし・い【禍禍しい・曲曲しい】🔗⭐🔉

まが‐まがし・い【禍禍しい・曲曲しい】

〔形〕[文]まがまが・し(シク)

いまわしい。不吉な感じである。宇津保物語楼上上「いと―・しき事のたまはす」

まがり【曲り・勾り】🔗⭐🔉

まがり【曲り・勾り】

①まがること。まがったところ。まがりかど。日葡辞書「ミチノマガリ」

②「まがりがね」の略。

③手綱のなかほどの部分。太平記31「手綱の―をづんと切られて」

④(山言葉)猫を忌んでいう。

⇒まがり‐え【曲り江】

⇒まがり‐かど【曲り角】

⇒まがり‐がね【曲金・曲尺】

⇒まがり‐ざし【曲差】

⇒まがり‐じゃく【曲尺】

⇒まがり‐なり【曲り形】

⇒まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

⇒まがり‐の‐みず【曲水】

⇒まがり‐みち【曲り道・曲り路】

⇒まがり‐め【曲り目】

⇒まがり‐や【曲屋】

まがり‐え【曲り江】🔗⭐🔉

まがり‐え【曲り江】

曲がっている入江。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐かど【曲り角】🔗⭐🔉

まがり‐かど【曲り角】

道の曲がっている角の所。比喩的に、物事の進む方向の変り目。「人生の―」

⇒まがり【曲り・勾り】

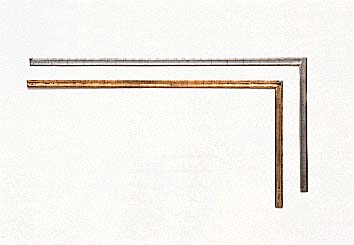

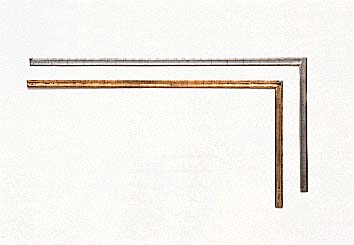

まがり‐がね【曲金・曲尺】🔗⭐🔉

まがり‐がね【曲金・曲尺】

鋼または真鍮製で、直角に折れ曲がった形の物差し。木材を工作するのに用いる。ふつう裏に平方根の目盛があり、これを裏目という。さしがね。かねじゃく。かねざし。まがりじゃく。すみがね。矩かね。まがり。〈倭名類聚鈔15〉

曲金・曲尺

提供:竹中大工道具館

⇒まがり【曲り・勾り】

⇒まがり【曲り・勾り】

⇒まがり【曲り・勾り】

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】🔗⭐🔉

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まがり‐ざし【曲差】🔗⭐🔉

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐じゃく【曲尺】🔗⭐🔉

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐なり【曲り形】🔗⭐🔉

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】🔗⭐🔉

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ🔗⭐🔉

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐みち【曲り道・曲り路】🔗⭐🔉

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】🔗⭐🔉

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐や【曲屋】🔗⭐🔉

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

まが・る【曲がる】🔗⭐🔉

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

まげ【曲げ】🔗⭐🔉

まげ【曲げ】

①まげること。

②曲物まげものの略。

まげ‐いお【曲庵】‥イホ🔗⭐🔉

まげ‐いお【曲庵】‥イホ

曲がって倒れかけた粗末な家。万葉集5「伏庵ふせいおの―の内に」

まげ‐おうりょく【曲げ応力】🔗⭐🔉

まげ‐おうりょく【曲げ応力】

棒状物体に曲げモーメントが加わったとき、内部に生じる内力。

まげ‐しけん【曲げ試験】🔗⭐🔉

まげ‐しけん【曲げ試験】

材料の曲げに対する強さ・弾性限界または材料の加工性を試験すること。

まげ‐モーメント【曲げモーメント】🔗⭐🔉

まげ‐モーメント【曲げモーメント】

〔機〕(bending moment)棒状物体を曲げようとする作用の大きさ。

ま・げる【曲げる・枉げる】🔗⭐🔉

ま・げる【曲げる・枉げる】

〔他下一〕[文]ま・ぐ(下二)

①まがるようにする。折りたわめる。「腰を―・げる」「指を―・げる」

②正常な状態でなくする。斜めにする。傾ける。「帽子を―・げてかぶる」「へそを―・げる」

③道理・事実・主義などをゆがめ改める。「法を―・げる」→枉まげて。

④意味などをこじつける。付会する。「事実を―・げて伝える」

⑤意志や欲望などをおさえつける。徒然草「己を―・げて人にしたがひ」

⑥(「質」に音の通ずる「七」の字が曲がっているので)質におく。入質いれじちする。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「七難即滅と―・げてしまうた」。「着物を―・げる」→曲物まげもの2

○負けるが勝ちまけるがかち

強いて争わず、相手に勝ちを譲るのが結局は勝利となる。

⇒ま・ける【負ける】

み【曲・回】🔗⭐🔉

み【曲・回】

山・川・海などの入り曲がった所。複合語として用いる。「うら―(浦曲)」「くま―(隈回)」

めぐりみず‐の‐とよのあかり【曲水の豊明】‥ミヅ‥🔗⭐🔉

めぐりみず‐の‐とよのあかり【曲水の豊明】‥ミヅ‥

曲水きょくすいの宴。顕宗紀(図書寮本)院政期点「後苑に幸いでまして曲水宴メクリミツノトヨノアカリキコシメス」

わ【曲・回】🔗⭐🔉

わ【曲・回】

山・川・海などの入りまがって一区域をなした所。み。永久百首「峰の―のむら草隠れきぎす鳴くなり」。「浦―」「島―」「川―」

わだ【曲】🔗⭐🔉

わだ【曲】

(ワタとも)地形が入りまがっていること。また、そのところ。万葉集1「志賀のおほ―淀むとも」

わた‐み【曲水】🔗⭐🔉

わた‐み【曲水】

(ワダミとも)流れが入りまがってたまっている水。

[漢]曲🔗⭐🔉

曲 字形

筆順

筆順

〔日(曰)部2画/6画/教育/2242・364A〕

〔音〕キョク(漢) コク(呉)

〔訓〕まがる・まげる・くせ・つぶさに

[意味]

①まっすぐでない。まがっている。よこしま。まがる。まげる。(対)直。「曲線・曲折・私曲・湾曲・歪曲わいきょく・諂曲てんごく・曲学阿世あせい」

②(入り組んだ地形などの)すみずみ(まで)。つぶさに。「委曲」

③変化のある面白味。複雑な技巧。くせ。「何の曲もない」「曲芸・曲技」

④高低の変化をつけた音楽のふし。「曲節・歌曲・平曲・謡曲・名曲・交響曲」

㋐詩の一体。「春風馬堤曲・採蓮さいれん曲」

㋑歌詞。「戯曲・元曲」

⑤屛風びょうぶの折れまがり。「六曲一双」

[解字]

解字

〔日(曰)部2画/6画/教育/2242・364A〕

〔音〕キョク(漢) コク(呉)

〔訓〕まがる・まげる・くせ・つぶさに

[意味]

①まっすぐでない。まがっている。よこしま。まがる。まげる。(対)直。「曲線・曲折・私曲・湾曲・歪曲わいきょく・諂曲てんごく・曲学阿世あせい」

②(入り組んだ地形などの)すみずみ(まで)。つぶさに。「委曲」

③変化のある面白味。複雑な技巧。くせ。「何の曲もない」「曲芸・曲技」

④高低の変化をつけた音楽のふし。「曲節・歌曲・平曲・謡曲・名曲・交響曲」

㋐詩の一体。「春風馬堤曲・採蓮さいれん曲」

㋑歌詞。「戯曲・元曲」

⑤屛風びょうぶの折れまがり。「六曲一双」

[解字]

解字 まがったものさし(一説に、木や竹で作ったまげ物)を描いた象形文字。まがって複雑に入り組む意。もと、曰部。

[下ツキ

委曲・迂曲・婉曲・音曲・歌曲・楽曲・戯曲・狂詩曲・協奏曲・狂想曲・琴曲・屈曲・交響曲・作曲・三曲・私曲・詞曲・邪曲・終曲・褶曲・浄曲・序曲・声曲・選曲・箏曲・奏鳴曲・俗曲・諂曲・同工異曲・難曲・秘曲・舞曲・平曲・編曲・変奏曲・名曲・夜曲・夜想曲・謡曲・浪曲・歪曲・湾曲・部曲かきべ

[難読]

曲尺かねじゃく・まがりがね・曲舞くせまい・曲者くせもの・曲輪くるわ

まがったものさし(一説に、木や竹で作ったまげ物)を描いた象形文字。まがって複雑に入り組む意。もと、曰部。

[下ツキ

委曲・迂曲・婉曲・音曲・歌曲・楽曲・戯曲・狂詩曲・協奏曲・狂想曲・琴曲・屈曲・交響曲・作曲・三曲・私曲・詞曲・邪曲・終曲・褶曲・浄曲・序曲・声曲・選曲・箏曲・奏鳴曲・俗曲・諂曲・同工異曲・難曲・秘曲・舞曲・平曲・編曲・変奏曲・名曲・夜曲・夜想曲・謡曲・浪曲・歪曲・湾曲・部曲かきべ

[難読]

曲尺かねじゃく・まがりがね・曲舞くせまい・曲者くせもの・曲輪くるわ

筆順

筆順

〔日(曰)部2画/6画/教育/2242・364A〕

〔音〕キョク(漢) コク(呉)

〔訓〕まがる・まげる・くせ・つぶさに

[意味]

①まっすぐでない。まがっている。よこしま。まがる。まげる。(対)直。「曲線・曲折・私曲・湾曲・歪曲わいきょく・諂曲てんごく・曲学阿世あせい」

②(入り組んだ地形などの)すみずみ(まで)。つぶさに。「委曲」

③変化のある面白味。複雑な技巧。くせ。「何の曲もない」「曲芸・曲技」

④高低の変化をつけた音楽のふし。「曲節・歌曲・平曲・謡曲・名曲・交響曲」

㋐詩の一体。「春風馬堤曲・採蓮さいれん曲」

㋑歌詞。「戯曲・元曲」

⑤屛風びょうぶの折れまがり。「六曲一双」

[解字]

解字

〔日(曰)部2画/6画/教育/2242・364A〕

〔音〕キョク(漢) コク(呉)

〔訓〕まがる・まげる・くせ・つぶさに

[意味]

①まっすぐでない。まがっている。よこしま。まがる。まげる。(対)直。「曲線・曲折・私曲・湾曲・歪曲わいきょく・諂曲てんごく・曲学阿世あせい」

②(入り組んだ地形などの)すみずみ(まで)。つぶさに。「委曲」

③変化のある面白味。複雑な技巧。くせ。「何の曲もない」「曲芸・曲技」

④高低の変化をつけた音楽のふし。「曲節・歌曲・平曲・謡曲・名曲・交響曲」

㋐詩の一体。「春風馬堤曲・採蓮さいれん曲」

㋑歌詞。「戯曲・元曲」

⑤屛風びょうぶの折れまがり。「六曲一双」

[解字]

解字 まがったものさし(一説に、木や竹で作ったまげ物)を描いた象形文字。まがって複雑に入り組む意。もと、曰部。

[下ツキ

委曲・迂曲・婉曲・音曲・歌曲・楽曲・戯曲・狂詩曲・協奏曲・狂想曲・琴曲・屈曲・交響曲・作曲・三曲・私曲・詞曲・邪曲・終曲・褶曲・浄曲・序曲・声曲・選曲・箏曲・奏鳴曲・俗曲・諂曲・同工異曲・難曲・秘曲・舞曲・平曲・編曲・変奏曲・名曲・夜曲・夜想曲・謡曲・浪曲・歪曲・湾曲・部曲かきべ

[難読]

曲尺かねじゃく・まがりがね・曲舞くせまい・曲者くせもの・曲輪くるわ

まがったものさし(一説に、木や竹で作ったまげ物)を描いた象形文字。まがって複雑に入り組む意。もと、曰部。

[下ツキ

委曲・迂曲・婉曲・音曲・歌曲・楽曲・戯曲・狂詩曲・協奏曲・狂想曲・琴曲・屈曲・交響曲・作曲・三曲・私曲・詞曲・邪曲・終曲・褶曲・浄曲・序曲・声曲・選曲・箏曲・奏鳴曲・俗曲・諂曲・同工異曲・難曲・秘曲・舞曲・平曲・編曲・変奏曲・名曲・夜曲・夜想曲・謡曲・浪曲・歪曲・湾曲・部曲かきべ

[難読]

曲尺かねじゃく・まがりがね・曲舞くせまい・曲者くせもの・曲輪くるわ

広辞苑に「曲」で始まるの検索結果 1-85。もっと読み込む