複数辞典一括検索+![]()

![]()

くるる【枢】🔗⭐🔉

くるる【枢】

①扉の端の上下につけた突起(とまら)をかまちの穴(とぼそ)にさし込んで開閉させるための装置。くる。くろろ。拾玉集4「納殿の―の妻戸おし開けて」

②戸の桟。さる。

③回転装置の心棒。枢軸。

⇒くるる‐ぎ【枢木】

⇒くるる‐ど【枢戸】

すう‐き【枢機】🔗⭐🔉

すう‐き【枢機】

(「枢」は戸のくるる、「機」は弩いしゆみの引金)

①[易経繋辞上]物事の極めて重要なところ。かなめ。肝要。枢要。

②重要な政務。「国政の―」

⇒すうき‐きょう【枢機卿】

すうき‐きょう【枢機卿】‥キヤウ🔗⭐🔉

すうき‐きょう【枢機卿】‥キヤウ

(cardinalis ラテン)ローマ教皇の最高顧問。枢機卿会を構成し、教皇選挙権を持ち、教会行政の要職などに任ずる。司教中から選出。すうきけい。カーディナル。

⇒すう‐き【枢機】

すう‐じく【枢軸】‥ヂク🔗⭐🔉

すう‐じく【枢軸】‥ヂク

(戸の枢くるると車の心棒。運転の中軸の意)

①活動の中心となる肝要の箇所。枢要。特に、政治機関の中心。

②(Axis)第二次大戦前から戦時中にかけて、連合国に対立し、日本・ドイツ・イタリア3国およびその同盟国相互間に結ばれた友好・協同の関係。1936年10月のローマ‐ベルリン枢軸の呼称に始まる。

⇒すうじく‐こく【枢軸国】

すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥🔗⭐🔉

すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥

日本・ドイツ・イタリア三国同盟の側に属した諸国。→枢軸2

⇒すう‐じく【枢軸】

すう‐しょう【枢相】‥シヤウ🔗⭐🔉

すう‐しょう【枢相】‥シヤウ

枢密院議長の略称。

すう‐ふ【枢府】🔗⭐🔉

すう‐ふ【枢府】

枢密院の異称。

すう‐みつ【枢密】🔗⭐🔉

すう‐みつ【枢密】

枢要の機密。政治の機密。

⇒すうみつ‐いん【枢密院】

⇒すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】

すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン🔗⭐🔉

すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン

君主の最高諮問機関。

①唐では宦官が機密をつかさどった官庁。五代・宋・元は文官を用い、軍政をつかさどった。行政の中書省と相対し、軍事権を統轄。明代に廃止。

②明治憲法下で、重要な国務および皇室の大事に関し、天皇の諮詢しじゅんに応えることを任務とした合議機関。議長・副議長・顧問官で組織し、国務大臣および成年以上の親王も列し得た。1888年(明治21)設置。1947年廃止。枢府。中江兆民、警世放言「―は伊藤侯総理大臣たりし時の遺物なり」

⇒すう‐みつ【枢密】

すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン🔗⭐🔉

すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン

枢密院2を構成した顧問官。

⇒すう‐みつ【枢密】

すう‐む【枢務】🔗⭐🔉

すう‐む【枢務】

枢要な政務。機密の事務。

すう‐よう【枢要】‥エウ🔗⭐🔉

すう‐よう【枢要】‥エウ

かんじんなところ。かなめ。「―な地位」

⇒すうよう‐とく【枢要徳】

すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥🔗⭐🔉

すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥

〔哲〕(cardinal virtues)もろもろの徳を集大成する最も根本的な徳。アリストテレス以来、賢慮・勇気・節制・正義の四徳が枢要徳として重視され、キリスト教、特にカトリシズムでは、信仰・愛・希望の神学的徳(対神徳)が枢要徳を完成するとしている。元徳。主徳。

⇒すう‐よう【枢要】

と‐ぼそ【枢・扃】🔗⭐🔉

と‐ぼそ【枢・扃】

(「戸臍とほぞ」の意)

①開き戸のかまちに設けた、枢とまらを受ける穴。俗に、「とまら」とも。〈倭名類聚鈔10〉

②転じて、扉または戸の称。平家物語灌頂「甍いらかやぶれては霧不断の香をたき、―おちては月常住の灯をかかぐ」

と‐まら【枢】🔗⭐🔉

と‐まら【枢】

(ト(戸)マラ(陰茎)の意)開き戸の回転軸として、扃とぼそに差し入れる突起部。〈倭名類聚鈔10〉

[漢]枢🔗⭐🔉

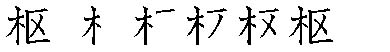

枢 字形

筆順

筆順

〔木部4画/8画/常用/3185・3F75〕

[樞] 字形

〔木部4画/8画/常用/3185・3F75〕

[樞] 字形

〔木部11画/15画/6068・5C64〕

〔音〕スウ(慣) シュ(漢)

〔訓〕とぼそ・くるる

[意味]

①開き戸を開閉する軸となる所。とぼそ。くるる。「枢軸」

②しかけの大切なところ。物事のかなめ。「枢要・枢機・枢密・中枢・要枢」

[解字]

形声。「木」+音符「

〔木部11画/15画/6068・5C64〕

〔音〕スウ(慣) シュ(漢)

〔訓〕とぼそ・くるる

[意味]

①開き戸を開閉する軸となる所。とぼそ。くるる。「枢軸」

②しかけの大切なところ。物事のかなめ。「枢要・枢機・枢密・中枢・要枢」

[解字]

形声。「木」+音符「 」(=細かく入り込む)。木材に細工をほどこしたものの意。

」(=細かく入り込む)。木材に細工をほどこしたものの意。

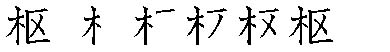

筆順

筆順

〔木部4画/8画/常用/3185・3F75〕

[樞] 字形

〔木部4画/8画/常用/3185・3F75〕

[樞] 字形

〔木部11画/15画/6068・5C64〕

〔音〕スウ(慣) シュ(漢)

〔訓〕とぼそ・くるる

[意味]

①開き戸を開閉する軸となる所。とぼそ。くるる。「枢軸」

②しかけの大切なところ。物事のかなめ。「枢要・枢機・枢密・中枢・要枢」

[解字]

形声。「木」+音符「

〔木部11画/15画/6068・5C64〕

〔音〕スウ(慣) シュ(漢)

〔訓〕とぼそ・くるる

[意味]

①開き戸を開閉する軸となる所。とぼそ。くるる。「枢軸」

②しかけの大切なところ。物事のかなめ。「枢要・枢機・枢密・中枢・要枢」

[解字]

形声。「木」+音符「 」(=細かく入り込む)。木材に細工をほどこしたものの意。

」(=細かく入り込む)。木材に細工をほどこしたものの意。

広辞苑に「枢」で始まるの検索結果 1-20。