複数辞典一括検索+![]()

![]()

き【柵・城】🔗⭐🔉

き【柵・城】

敵を防ぐための構築物。垣や堀など。城塞。垂仁紀「稲を積みて―を作る」。播磨風土記「―を掘りし処は」

き‐か・う【柵養ふ】‥カフ🔗⭐🔉

き‐か・う【柵養ふ】‥カフ

〔他四〕

未詳。囲いの中に飼うの意か。また、その意の名詞か。また、柵の役人の指揮に従う意、陸奥の国にあった地名とも。斉明紀「―・ふの蝦夷九人」

き‐の‐へ【柵戸】🔗⭐🔉

き‐の‐へ【柵戸】

古代、蝦夷えぞに備えるための城柵に付属させた民戸。屯田兵の一種。きへ。さくこ。

くべ【垣・柵】🔗⭐🔉

くべ【垣・柵】

(奈良時代にはクヘ)かき。さく。万葉集14「―越しに麦食はむ小馬の」

さく【柵】🔗⭐🔉

さく【柵】

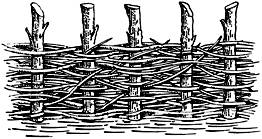

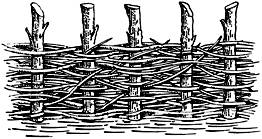

①角材または丸太をまばらに立てて貫ぬきを通し、土地の境界・区画などに設けるかこい。

柵

撮影:関戸 勇

②木の柱を建て並べて、敵を防ぐために作ったとりで。古代、東北の辺境に設けられた城郭。→き(柵・城)。

③しがらみ。

②木の柱を建て並べて、敵を防ぐために作ったとりで。古代、東北の辺境に設けられた城郭。→き(柵・城)。

③しがらみ。

②木の柱を建て並べて、敵を防ぐために作ったとりで。古代、東北の辺境に設けられた城郭。→き(柵・城)。

③しがらみ。

②木の柱を建て並べて、敵を防ぐために作ったとりで。古代、東北の辺境に設けられた城郭。→き(柵・城)。

③しがらみ。

さく‐いたべい【柵板塀】🔗⭐🔉

さく‐いたべい【柵板塀】

柵の裏に板を張った塀。

柵板塀

さくじょう‐そしき【柵状組織】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

さくじょう‐そしき【柵状組織】‥ジヤウ‥

海綿状組織とともに葉肉を構成する重要な組織。柱状の細胞が密接してほとんど間隙をつくらずに並ぶ。葉の上面の表皮下にあり、葉緑体を含み、光合成を行う。

さく‐の‐き【柵の木】🔗⭐🔉

さく‐の‐き【柵の木】

(→)「さく(柵)」に同じ。

さく‐もん【柵門】🔗⭐🔉

さく‐もん【柵門】

城柵の入口の門。

さく‐やらい【柵矢来】🔗⭐🔉

さく‐やらい【柵矢来】

木の柵で作った矢来。

さく‐るい【柵塁】🔗⭐🔉

さく‐るい【柵塁】

木柵を立てて構えたとりで。

しがらみ【柵】🔗⭐🔉

しがらみ【柵】

①水流を塞せきとめるために杭くいを打ちならべて、これに竹や木を渡したもの。万葉集2「あすか川―渡しせかませば」

柵

②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」

②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」

②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」

②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」

しがら・む【柵む】🔗⭐🔉

しがら・む【柵む】

〔他四〕

①からみつける。古今和歌集秋「秋萩を―・みふせて鳴く鹿の」

②しがらみを設けて水流を塞せきとめる。狭衣物語2「涙川流るる跡はそれながら―・みとむる面影ぞなき」

[漢]柵🔗⭐🔉

柵 字形

〔木部5画/9画/2684・3A74〕

〔音〕サク(漢)

〔訓〕しがらみ

[意味]

①木や竹を編んで造った垣根(をめぐらしたとりで)。「柵をめぐらす」「柵塁・鉄柵・木柵」

②しがらみ。流れをせきとめるために水中に①を仕掛けたもの。

▷[

〔木部5画/9画/2684・3A74〕

〔音〕サク(漢)

〔訓〕しがらみ

[意味]

①木や竹を編んで造った垣根(をめぐらしたとりで)。「柵をめぐらす」「柵塁・鉄柵・木柵」

②しがらみ。流れをせきとめるために水中に①を仕掛けたもの。

▷[ ]は異体字。

]は異体字。

〔木部5画/9画/2684・3A74〕

〔音〕サク(漢)

〔訓〕しがらみ

[意味]

①木や竹を編んで造った垣根(をめぐらしたとりで)。「柵をめぐらす」「柵塁・鉄柵・木柵」

②しがらみ。流れをせきとめるために水中に①を仕掛けたもの。

▷[

〔木部5画/9画/2684・3A74〕

〔音〕サク(漢)

〔訓〕しがらみ

[意味]

①木や竹を編んで造った垣根(をめぐらしたとりで)。「柵をめぐらす」「柵塁・鉄柵・木柵」

②しがらみ。流れをせきとめるために水中に①を仕掛けたもの。

▷[ ]は異体字。

]は異体字。

広辞苑に「柵」で始まるの検索結果 1-14。