複数辞典一括検索+![]()

![]()

かき【柿・柹】🔗⭐🔉

かき【柿・柹】

①カキノキ科の落葉高木。高さ約10メートルに達する。葉は革質。6月頃黄色4弁の雌花と雄花をつける。雌雄同株。果実は黄赤色、大形の液果で、甘柿と渋柿があり、生食用、また乾柿とする。材は器具用・建築用。また若い果実から渋をとる。東アジア温帯固有の果樹で、長江流域に野生、日本に輸入されて古くから栽培。〈[季]秋〉。正倉院文書「壱伯文、―一升の直あたい」

カキ(雌花)

撮影:関戸 勇

富有柿

撮影:関戸 勇

富有柿

撮影:関戸 勇

②柿色の略。

③柿衣かきそのこと。

⇒柿が赤くなると医者が青くなる

②柿色の略。

③柿衣かきそのこと。

⇒柿が赤くなると医者が青くなる

富有柿

撮影:関戸 勇

富有柿

撮影:関戸 勇

②柿色の略。

③柿衣かきそのこと。

⇒柿が赤くなると医者が青くなる

②柿色の略。

③柿衣かきそのこと。

⇒柿が赤くなると医者が青くなる

かきあわせ‐ぬり【柿合せ塗】‥アハセ‥🔗⭐🔉

かきあわせ‐ぬり【柿合せ塗】‥アハセ‥

漆塗の一種。柿渋に松煙などを混ぜた色渋を塗って下地とし、漆を上塗りしたもの。

かき‐いろ【柿色】🔗⭐🔉

かき‐いろ【柿色】

①柿渋の色に似た赤茶色。

Munsell color system: 10R5.5/12

②ベンガラに少し黒を加えた暗褐色の染色。

⇒かきいろ‐がみ【柿色紙】

かきいろ‐がみ【柿色紙】🔗⭐🔉

かきいろ‐がみ【柿色紙】

ガンピを主原料とした柿色の和紙。明治初期まで、静岡県修善寺辺の産。

⇒かき‐いろ【柿色】

かき‐うちわ【柿団扇】‥ウチハ🔗⭐🔉

かき‐うちわ【柿団扇】‥ウチハ

(→)渋団扇に同じ。雄長老狂歌「―がな二三本」

かきうり【柿売】🔗⭐🔉

かきうり【柿売】

狂言。(→)「合柿あわせがき」の類曲。

かきえもん【柿右衛門】‥ヱ‥🔗⭐🔉

かきえもん【柿右衛門】‥ヱ‥

佐賀有田の陶工。姓は酒井田。初代は江戸前期に赤絵磁器を完成、代々業をつぎ今日に至る。明末清初の彩磁を日本化した独特の美しい作があるが、各代の作品の区別は困難。特有の色絵をもつ柿右衛門様式は、柿右衛門個人ではなく、伊万里焼の多くの陶工によって工夫されたもの。

かき‐おちば【柿落葉】🔗⭐🔉

かき‐おちば【柿落葉】

紅葉して落ちた柿の葉。〈[季]冬〉

○柿が赤くなると医者が青くなるかきがあかくなるといしゃがあおくなる🔗⭐🔉

○柿が赤くなると医者が青くなるかきがあかくなるといしゃがあおくなる

柿が赤くなる秋は天候がよいので病気になる人が少なく、医者は商売にならずに青ざめる。秋の快適な気候をいう。

⇒かき【柿・柹】

かき‐がい【牡蠣貝】‥ガヒ

カキ。また、カキの貝殻。古事記下「あひねの浜の―に足踏ますな」

かき‐かえ【書替え・書換え】‥カヘ

①書き改めること。

②効力を失った証書に代えて、同じ効力をもつ証書を作成すること。また、その新たな証書。「免許証の―」

⇒かきかえ‐きょうげん【書替え狂言】

かき‐かえ【繋き替え】‥カヘ

とりかえ。かけがえ。好色一代男7「ふんどしの―もなき人」

かきかえ‐きょうげん【書替え狂言】‥カヘキヤウ‥

作劇用語。大当りの歌舞伎や浄瑠璃の筋・役名などを下敷きにして、新しい内容を盛り込んだ脚本。新しい事件を題材にする時の作劇法。

⇒かき‐かえ【書替え・書換え】

かき‐かえ・す【掻き返す】‥カヘス

〔他四〕

①くりかえす。建礼門院右京大夫集「我が言ひし言のあひしらひ、何かと見ゆるが、―・すやうにおぼゆれば」

②琴爪や撥ばち裏で弦をはねて鳴らす。すくい撥で奏する。源氏物語手習「―・し、はやりかに弾きたる」

かき‐か・える【書き替える・書き換える】‥カヘル

〔他下一〕[文]かきか・ふ(下二)

書きあらためる。書風をかえて書く。源氏物語夕顔「いたう、あらぬさまに―・へ給ひて」

かぎ‐かけ【鉤掛】

①峠の大木の枝に鉤を投げかけて吉凶を占う習俗。

②(岐阜県の山間部で)婚約成立のとき汲みかわす酒。

かぎ‐かずら【鉤葛・鉤藤】‥カヅラ

アカネ科の蔓性木本。暖地に自生。茎は四角、葉腋に鉤形の托葉を2個持ち、他物にからみつく。夏、葉腋に白緑色の花を小球状につける。托葉は漢方生薬の釣藤鉤ちょうとうこうで、頭痛・眩暈めまいなどの鎮静薬。

かき‐かぞ・う【掻き数ふ】‥カゾフ

〔他下二〕

「かぞえる」を強めていう語。万葉集8「秋の野に咲きたる花を指折りて―・ふれば七種の花」

かき‐かぞう【掻き数ふ】‥カゾフ

〔枕〕

一つ二つと数える意から、「ふた(二)」にかかる。万葉集17「―二上山に」

かき‐かた【書き方】

①字を書く方法。筆の運び方。

②文章を書く方法・技術。書式。「履歴書の―」

③旧制の小学校教科目。国語科の一部。習字。

かぎ‐がた【鉤形・鍵形】

鉤のように、直角に曲がった形。「机を―に並べる」

かき‐がみ【柿紙】🔗⭐🔉

かき‐がみ【柿紙】

①柿色の紙。

②柿渋をひいた紙。渋紙。

かき‐こんじょう【柿根性】‥ジヤウ🔗⭐🔉

かき‐こんじょう【柿根性】‥ジヤウ

柔軟で変わりやすい性質。↔梅根性

かき‐しぶ【柿渋】🔗⭐🔉

かき‐しぶ【柿渋】

渋柿の実から採取した液。木や麻・紙などに塗って防水・防腐用とする。

かき‐ず【柿酢】🔗⭐🔉

かき‐ず【柿酢】

柿を用いて醸造する酢。

かき‐ずく【柿木 】‥ヅク🔗⭐🔉

】‥ヅク🔗⭐🔉

かき‐ずく【柿木 】‥ヅク

コノハズクの羽色の赤褐色を帯びたもの。

カキズク

撮影:小宮輝之

】‥ヅク

コノハズクの羽色の赤褐色を帯びたもの。

カキズク

撮影:小宮輝之

】‥ヅク

コノハズクの羽色の赤褐色を帯びたもの。

カキズク

撮影:小宮輝之

】‥ヅク

コノハズクの羽色の赤褐色を帯びたもの。

カキズク

撮影:小宮輝之

かき‐そ【柿衣】🔗⭐🔉

かき‐そ【柿衣】

渋染めの柿色の布子ぬのこ。江戸時代、酒屋の奉公人の仕着せ。

かき‐ぞめ【柿染】🔗⭐🔉

かき‐ぞめ【柿染】

柿色に染めること。また、そのもの。浮世物語「―の帷子かたびら一枚、破れ紙子一重なりては」

かきた‐がわ【柿田川】‥ガハ🔗⭐🔉

かきた‐がわ【柿田川】‥ガハ

静岡県駿東郡清水町にある川。富士山の伏流水を水源とし、狩野川に合する。長さ1.2キロメートル。清流として知られる。泉川。

柿田川

撮影:山梨勝弘

かき‐づき【柿餻】🔗⭐🔉

かき‐づき【柿餻】

①糯米もちごめを洗い、柿を入れて蒸して餅につきあげたもの。

②皮と種子を取り去った熟柿を麦こがしにまぜ、団子のようにしたもの。

かき‐つきげ【柿月毛】🔗⭐🔉

かき‐つきげ【柿月毛】

馬の毛色の名。赤みをおびた月毛。あかつきげ。こうばいつきげ。

かき‐てのごい【柿手拭】‥ノゴヒ🔗⭐🔉

かき‐てのごい【柿手拭】‥ノゴヒ

柿渋で染めた手拭。しぶてのごい。

かき‐なます【柿膾】🔗⭐🔉

かき‐なます【柿膾】

干柿を刻んで膾に和えたもの。

かき‐の‐き【柿樹・柿木】🔗⭐🔉

かき‐の‐き【柿樹・柿木】

⇒かき(柿)

かきのき‐きんすけ【柿木金助】🔗⭐🔉

かきのき‐きんすけ【柿木金助】

1712年(正徳2)大凧に身を結びつけて飛んで名古屋城の金の鯱しゃちほこの鱗をはいだという盗人。並木五瓶の歌舞伎「けいせい黄金鱐こがねのしゃちほこ」、岡本綺堂・条野採菊じょうのさいぎく・岡鬼太郎合作の「金鯱噂高浪きんのしゃちうわさのたかなみ」に脚色。( 〜1763)

かき‐の‐ころも【柿の衣】🔗⭐🔉

かき‐の‐ころも【柿の衣】

①山伏などの着用する、柿色の法衣。

②江戸時代、酒問屋の小僧などが着た茶褐色の着物。柿衣かきそ。

かき‐の‐たね【柿の種】🔗⭐🔉

かき‐の‐たね【柿の種】

①カキの種子。

②マグロやマブナの幼魚。

③柿の種状のかきもち(あられもち)。辛味を加える。

柿の種

撮影:関戸 勇

かきのへた【柿の蔕】🔗⭐🔉

かきのへた【柿の蔕】

(伏せると形が柿のへたに似るからいう)茶碗の名。朝鮮産。李朝の初期につくられた。ごく侘わびた印象の茶碗。

かきのもと【柿本】(姓氏)🔗⭐🔉

かきのもと【柿本】

姓氏の一つ。

⇒かきのもと‐の‐ひとまろ【柿本人麻呂】

かき‐の‐もと【柿本】🔗⭐🔉

かき‐の‐もと【柿本】

柿本衆の略。

⇒かきのもと‐しゅう【柿本衆】

かきのもと‐しゅう【柿本衆】🔗⭐🔉

かきのもと‐しゅう【柿本衆】

鎌倉初期、和歌に範をとって優雅な連歌を作る人々の称。有心うしん衆。柿本の衆。↔栗本くりのもと衆

⇒かき‐の‐もと【柿本】

かきのもと‐の‐ひとまろ【柿本人麻呂】🔗⭐🔉

かきのもと‐の‐ひとまろ【柿本人麻呂】

万葉歌人。三十六歌仙の一人。天武・持統・文武朝に仕え、六位以下で舎人として出仕、石見国の役人にもなり讃岐国などへも往復、旅先(石見国か)で没。序詞・枕詞・押韻などを駆使、想・詞豊かに、長歌を中心とする沈痛・荘重、格調高い作風において集中第一の抒情歌人。後世、山部赤人とともに歌聖と称された。「人丸」と書いて「ひとまる」ともいう。生没年未詳。

⇒かきのもと【柿本】

○餓鬼の物をびんずるがきのものをびんずる

(「びんずる」は「引っ取る」の転)餓鬼の得た食物を奪い取る。貧乏している者から物を奪い取る。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「たまたま逢うた男を、―、小猿の頬を押すやうに余り出来ぬ御差配」

⇒が‐き【餓鬼】

かき‐のれん【柿暖簾】🔗⭐🔉

かき‐のれん【柿暖簾】

柿色にそめた暖簾。特に、遊郭で端女郎はしじょろうの局つぼねにかけた柿色染めの暖簾。また、その局。

かき‐ひたし【柿浸し】🔗⭐🔉

かき‐ひたし【柿浸し】

干柿をすって水または酒にひたしたもの。栄華物語後悔大将「―の汁を物の葉につけて参らすれど」

かき‐もち【柿餅】🔗⭐🔉

かき‐もち【柿餅】

カキの実をすりつぶして糯米もちごめ・粳米うるちまいの粉とともに練り合わせて蒸し、短冊形に切った餅菓子。山城国(京都府)宇治辻の坊の名産。

○餓鬼も人数がきもにんじゅ

つまらぬ者でも、人数の中に加えられると多少の効はある。

⇒が‐き【餓鬼】

かき‐もみじ【柿紅葉】‥モミヂ🔗⭐🔉

かき‐もみじ【柿紅葉】‥モミヂ

柿の葉の紅葉。〈[季]秋〉

かきやまぶし【柿山伏】🔗⭐🔉

かきやまぶし【柿山伏】

狂言。山伏が柿を盗み食い、柿の持主に愚弄され猿や鳶のまねをさせられる。

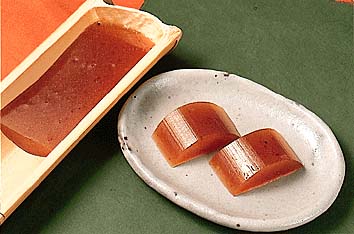

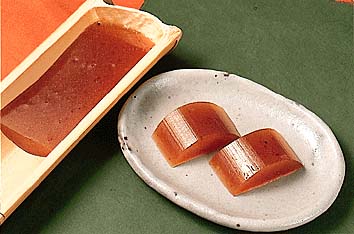

かき‐ようかん【柿羊羹】‥ヤウ‥🔗⭐🔉

かき‐ようかん【柿羊羹】‥ヤウ‥

干柿の果肉をすりつぶし、砂糖・水飴・寒天を加えて製した菓子。岐阜県大垣市の名産。

柿羊羹

撮影:関戸 勇

かき‐らん【柿蘭】🔗⭐🔉

かき‐らん【柿蘭】

谷すじに生ずるラン科の多年草。高さ30センチメートル余。根茎は横に這い、茎に広い楕円形の葉を互生。夏、10個ほどのオレンジ色の小花を総状につける。スズランの名もあるがユリ科のスズランとは全く異なる。

かき‐わかば【柿若葉】🔗⭐🔉

かき‐わかば【柿若葉】

柿の美しい若葉。〈[季]夏〉

柿若葉

撮影:関戸 勇

[漢]柿🔗⭐🔉

柿 字形

〔木部5画/9画/1933・3341〕

〔音〕シ(漢)

〔訓〕かき

[意味]

果樹の名。かき。「熟柿・落柿舎」

▷正字は[柹]。「杮はい」(木部4画)は別字。

〔木部5画/9画/1933・3341〕

〔音〕シ(漢)

〔訓〕かき

[意味]

果樹の名。かき。「熟柿・落柿舎」

▷正字は[柹]。「杮はい」(木部4画)は別字。

〔木部5画/9画/1933・3341〕

〔音〕シ(漢)

〔訓〕かき

[意味]

果樹の名。かき。「熟柿・落柿舎」

▷正字は[柹]。「杮はい」(木部4画)は別字。

〔木部5画/9画/1933・3341〕

〔音〕シ(漢)

〔訓〕かき

[意味]

果樹の名。かき。「熟柿・落柿舎」

▷正字は[柹]。「杮はい」(木部4画)は別字。

広辞苑に「柿」で始まるの検索結果 1-39。