複数辞典一括検索+![]()

![]()

こん‐じょう【根性】‥ジヤウ🔗⭐🔉

こん‐じょう【根性】‥ジヤウ

①その人の根本的な性質。こころね。しょうね。狂言、鈍太郎「おのれがその―ぢやに依て、日頃からいつぞは暇をやらうやらうと思うて」。「―をたたき直す」「役人―」

②困難にもくじけない強い性質。「―がある」

⇒こんじょう‐くさり【根性腐り】

⇒こんじょう‐だま【根性魂】

⇒こんじょう‐ぼね【根性骨】

⇒こんじょう‐わる【根性悪】

⇒根性を入れ換える

こんじょう‐くさり【根性腐り】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

こんじょう‐くさり【根性腐り】‥ジヤウ‥

根性の堕落していること。良心の麻痺すること。また、その人。浄瑠璃、心中天の網島「―の狐め」

⇒こん‐じょう【根性】

こんじょう‐だま【根性魂】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

こんじょう‐だま【根性魂】‥ジヤウ‥

根性を強めていう語。こころね。

⇒こん‐じょう【根性】

こんじょう‐ぼね【根性骨】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

こんじょう‐ぼね【根性骨】‥ジヤウ‥

根性を強めていう語。洒落本、道中粋語録どうちゅうすごろく「互たげえに―のうぶちまけて」

⇒こん‐じょう【根性】

こんじょう‐わる【根性悪】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

こんじょう‐わる【根性悪】‥ジヤウ‥

根性のよくないこと。性格がねじれていること。また、その人。性悪しょうわる。

⇒こん‐じょう【根性】

○根性を入れ換えるこんじょうをいれかえる

前非を悔いて心を改める。

⇒こん‐じょう【根性】

○根性を入れ換えるこんじょうをいれかえる🔗⭐🔉

○根性を入れ換えるこんじょうをいれかえる

前非を悔いて心を改める。

⇒こん‐じょう【根性】

こん‐しょく【混色】

2種以上の色がまじること。また、その色。

こん‐しょく【混食】

①米に雑穀その他を混入して主食とすること。また、その食料。「大豆―」

②植物性・動物性の食物を両方たべること。雑食。

こん‐しょく【混植】

①異なる種類の植物を混ぜて植えること。「ヒノキとサワラの―林」

②和文と欧文、または異なる書体を組み合わせて版を組むこと。

こん‐しょく【袞職】

(「袞」は天子・三公の礼服)

①[詩経大雅]天子の天職、すなわち国家を統治する職。

②[蔡邕、陳太丘碑文]天子を輔佐する大臣宰相の職。

こん‐じょく【困辱】

苦しめ、はずかしめること。

こん・じる【混じる】

〔自他上一〕

(→)「混ずる」に同じ。

こんしろう【紺四郎】‥ラウ

(consulの訛。人名のように漢字を当てたもの。幕末から明治初年頃の語)領事のこと。仮名垣魯文、安愚楽鍋「ゑぎりすの―」

こん‐しん【今身】

今生の身体。うつしみ。浄瑠璃、心中重井筒「―より仏身に至るまで」

こん‐しん【混信】

通信で、他の送信が混じって受信されること。「無線が―する」

こん‐しん【渾身】

(「渾」は、すべての意)全身。からだ全体。満身。徳冨蘆花、不如帰「父こそは―愛に満ちたれど」。「―の力をふりしぼる」

こん‐しん【懇親】

ねんごろに親しむこと。交際をあつくすること。「―を深める」「―会」

こん‐じん【今人】

当今の人。現代の人。↔古人

こん‐じん【金神】

陰陽道おんようどうでまつる方位の神。その神の方角に対して土木を起こし、出行・移転・嫁取りなどをするのをきびしく忌む。これを犯せば金神七殺といって、家族七人が殺されるという。

⇒こんじん‐ならく【金神奈落】

⇒こんじん‐の‐まび【金神の間日】

⇒こんじん‐よけ【金神避け】

こん‐じん【根塵】‥ヂン

〔仏〕感覚器官(根)とその対象(塵)。五根五塵、または六根六塵。

こん‐じん【惛沈】‥ヂン

〔仏〕心が滅入ること。心を不活発にさせ、沈滞させること。倶舎論や唯識で説く煩悩の一つ。

こん‐じん【閽人】

宮殿の門を守る人。門番。

こんじん‐ならく【金神奈落】

忌むべき金神の方角と、畏るべき大地の底。すなわち、最も忌み畏るべき場所。

⇒こん‐じん【金神】

こんじん‐の‐まび【金神の間日】

金神の方角に対して物事をしても差し支えないという日。春は丑うし、夏は申さる、秋は未ひつじ、冬は酉とりの日とする。

⇒こん‐じん【金神】

こんじん‐よけ【金神避け】

万事につけて金神の方向を避けること。

⇒こん‐じん【金神】

コンス【公司】

(中国語)会社。クンス。

こんず

(→)「はやず(早酢)」に同じ。

こんず【濃漿】‥ヅ

(コミズ(濃水)の転)

①米を煮た汁。おもゆ。今昔物語集3「―を盛りて蜜に大王に奉る」

②(「天の―」で)美酒のこと。謡曲、邯鄲かんたん「天の―とは、これ仙家の酒の名なり」

ごん・す

〔自サ変〕

(ゴザンスの約。近世前期、遊里で使われ、のち一般化した)

①「来る」「居る」の尊敬語。また、「ある」の丁寧な言い方。浄瑠璃、博多小女郎波枕「総七さんの乞食になつて―・した」

②(「で―・す」の形で)…です。…でございます。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「聞く気で―・す」

ごんず

乳ちと紐とを布でつくった草鞋わらじ。武者わらじ。ごんずわらじ。義経記7「褐かちんの脛巾はばきに―履いて」

こん‐すい【困睡】

つかれはててねむること。

こん‐すい【昏酔】

前後不覚に酔うこと。

こん‐すい【昏睡】

①前後も知らず寝こむこと。

②意識が完全に消失して、めざめさせることができない状態。ときには反射も消失する。「―状態に陥る」

こん‐ずい【跟随】

(「跟」は、かかとの意)人の後について行くこと。跟従。

ごんすい【言水】

⇒いけにしごんすい(池西言水)

ごん‐ずい【権萃】

ミツバウツギ科の落葉小高木。関東以西の山地に自生。高さ約3メートル。樹皮は褐色。葉は羽状複葉。5月頃淡黄緑色の小さい花をつける。蒴果さくかは紅熟すると、裂けて黒紫色の種子を露出、果皮内面の紅色との対比が美しい。野鴉椿。

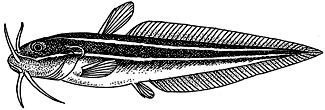

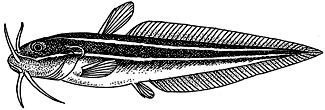

ごん‐ずい【権瑞】

ゴンズイ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。ナマズ型。青黒色で黄色線が2条ある。第1背びれと胸びれのとげは鋭く、毒腺に連なり、刺されると激痛を覚える。本州中部以南の浅海で群泳。ウミギギ。〈[季]春〉

ごんずい

ゴンズイ

提供:東京動物園協会

ゴンズイ

提供:東京動物園協会

⇒ごんずい‐だま【権瑞玉】

ごんずい‐だま【権瑞玉】

ゴンズイの幼若魚がつくる球状の濃密な群れ。数十〜数百尾からなり、擬集にはフェロモンが関与している。

⇒ごん‐ずい【権瑞】

ごんずい‐ば【ごんずい場】

掃溜はきだめ。ごんど。

こん‐すう【根数】

〔数〕(→)不尽根数ふじんこんすうに同じ。

ごんすけ【権助】

(江戸時代、下男や飯たき男などに多い名であったことから)下男。しもべ。浮世風呂前「釈迦も孔子も於三おさんも―も」

こん‐すそご【紺裾濃】

鎧よろいの縅毛おどしげの一種。紺色で裾濃にしたもの。

コン‐スターチ【cornstarch】

⇒コーンスターチ

コンスタブル【John Constable】

イギリスの風景画家。故郷周辺の風景を好んで描いた。フランスのロマン派・印象派に影響を与えた。作「干草車」など。(1776〜1837)

コンスタン【Benjamin Constant de Rebecque】

フランスの作家・政治家。スタール夫人と共に反ナポレオン運動に参加。心理小説「アドルフ」など。(1767〜1830)

コンスタンタン【Constantan】

ニッケル45パーセント、銅55パーセントの合金。比抵抗が大きく、電気抵抗の温度係数がきわめて小さいのが特徴で、耐食性・耐酸性も強いので、標準抵抗線として電気計器・熱電対などに使用。商品名。

コンスタンチノープル【Constantinople】

(コンスタンティヌスの都の意)イスタンブールの旧称。東ローマ帝国・オスマン帝国の首都。→ビザンチウム。

⇒コンスタンチノープル‐かいきょう【コンスタンチノープル海峡】

コンスタンチノープル‐かいきょう【コンスタンチノープル海峡】‥ケフ

ダーダネルズ海峡・マルマラ海およびボスポラス海峡の総称。その通過と航行については、1936年のモントルー条約で著しく制限。

⇒コンスタンチノープル【Constantinople】

コンスタンツ【Konstanz】

ドイツ南端、バーデン‐ヴュルテンベルク州にあるボーデン湖畔の都市。1414〜18年、西方教会分裂を終わらせるため宗教会議が開かれ、フスを火刑に処した地。

コンスタンツァ【Constantza】

ルーマニア南東部の都市。黒海に面し、同国最大の貿易港を有する。人口30万9千(2003)。

コンスタンティヌス【Constantinus】

(1世)大帝。ローマ皇帝(在位306〜337)。中央集権政治を強化、330年都をローマからビザンチウムに移してコンスタンティノポリス(コンスタンチノープル)と称した。また、キリスト教を公認宗教に加え(ミラノ勅令)、ニカイア公会議を主催。(280頃〜337)

コンスタント【constant】

①一定しているさま。変わらないさま。「―な売上げ」

②〔数〕〔理〕定数。常数。

コンスティチューション【constitution】

①構成。構造。

②憲法。国法。

コンストラクション【construction】

①構造。構成。

②建設。建造。

ごん‐すもじ【権す文字】

(「すもじ」は「すけ」の女房詞)権典侍ごんてんじ。ごんのすけ。

コンズランゴ【condurango アメリカ】

(南米先住民語から)南米山地に自生する蔓性のガガイモ科植物の幹皮乾燥物。健胃薬として食欲不振・消化不良などに用いる。

コンスル【consul ラテン】

古代ローマの執政官。

こん・する【婚する】

〔自サ変〕[文]婚す(サ変)

夫婦の縁を結ぶ。結婚する。

こん・ずる【混ずる】

〔自他サ変〕[文]混ず(サ変)

①まじる。まざる。「異物が―・ずる」

②まぜる。まぜ合わせる。

こん‐せ【今世】

〔仏〕今の世。現世げんぜ。こんせい。こんぜ。

こん‐せい【今世】

⇒こんせ

こん‐せい【根生】

葉などが、直接根から生じるかまたはそのように見えるもの。

⇒こんせい‐よう【根生葉】

こん‐せい【圂圊】

(「圂」も「圊」も「かわや」の意)便所。

こん‐せい【混生】

植物など、いろいろな種類のものが、入りまじって生えること。

こん‐せい【混成】

まぜ合わせて作ること。また、混じり合ってできること。「学生と社会人の―チーム」

⇒こんせい‐がん【混成岩】

⇒こんせい‐きょうぎ【混成競技】

⇒こんせい‐しゅ【混成酒】

⇒こんせい‐りょだん【混成旅団】

こん‐せい【混声】

男声と女声とを合わせてうたうこと。↔同声。

⇒こんせい‐がっしょう【混声合唱】

こん‐せい【懇情】

⇒こんじょう。源平盛衰記24「歓喜の―深くして」

こん‐せい【懇誠・悃誠】

ねんごろで誠実なこと。まごころのこもっているさま。

こん‐せい【懇請】

ひたすらねんごろに願うこと。「協力を―する」

こんせい‐がっしょう【混声合唱】‥シヤウ

混声でする合唱。

⇒こん‐せい【混声】

こんせい‐がん【混成岩】

既存の岩石とマグマとが混じり合って生成した岩石。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐きょうぎ【混成競技】‥キヤウ‥

一人で複数の種目を行う競技。十種競技・近代五種競技・トライアスロンなど。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐し【婚生子】

(婚外子に対していう)(→)嫡出子に同じ。婚内子。

こんせい‐しゅ【混成酒】

①醸造酒・蒸留酒・アルコールに種々の果実・香料・甘味料などを加えて造った酒。リキュール・果実酒2・みりんの類。再製酒。

②カクテルのこと。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐じん【金精神・金勢神】

男根に似た自然石または石製・木製の陽形をまつった神。

こんせい‐よう【根生葉】‥エフ

根から束生したように見える葉。実際にはきわめて短い茎に多数の葉が地に接して着く。タンポポの類。根出葉。根葉。ロゼット。

⇒こん‐せい【根生】

こんせい‐りょだん【混成旅団】

歩兵1旅団に、砲兵・工兵など必要な他兵種を加えて編制した独立部隊。

⇒こん‐せい【混成】

こん‐せき【今夕】

今日の夕方。こよい。こんや。「―はお招きにあずかり感謝に堪えません」

こん‐せき【今昔】

⇒こんじゃく

こん‐せき【痕跡】

何事かがあったあと。あとかた。形跡。「―をとどめる」

⇒こんせき‐きかん【痕跡器官】

ごん‐せき【権蹟・権跡】

権大納言藤原行成の筆跡。→三蹟

こんせき‐きかん【痕跡器官】‥クワン

その生物の祖先が備え、機能していたが、現在では退化したとみられる器官。例えば、人の尾骨や耳を動かす筋肉、鯨の後肢骨など。

⇒こん‐せき【痕跡】

こん‐せつ【今節】

このごろ。今の時節。この節。当節。「―は万事せちがらくなって」

こん‐せつ【懇切】

①しきりに願うこと。

②きわめてねんごろで親切なこと。「―に指導する」「―丁寧」

こん‐ぜつ【困絶】

ひどく困苦窮乏すること。糧食などが欠乏して非常に苦しむこと。

こん‐ぜつ【昏絶】

目がくらんで気絶すること。

こん‐ぜつ【根絶】

根本こんぽんからなくなるようにすること。ねだやし。根こぎ。「交通事故を―する」

ごん‐せつ【言説】

(ゴンゼツとも)

⇒げんせつ

ごん‐ぜつ【言舌】

ものいい。弁舌。日葡辞書「ゴンゼッニヲヨバヌ」

ごん‐ぜつ【金漆】

①コシアブラの木。ゴンゼツノキ。

②コシアブラからとった塗料で、一種の漆。

コンセプション【conception】

①(聖母マリアについていう)受胎。妊娠。

②概念。観念。

③見解。考え方。

コンセプチュアル‐アート【conceptual art】

1960年代以降一般化した美術の一傾向。フランスの画家デュシャンを源泉とする。視覚的側面よりも概念的側面を強調し、言語・図表・写真・パフォーマンスなどによって多彩な表現を行う。概念芸術。

コンセプト【concept】

①概念。

②企画・広告などで、全体を貫く統一的な視点や考え方。

コンセルヴァトワール【conservatoire フランス】

(もとイタリアで孤児保護養育施設の意)音楽の教育機関。16世紀のイタリアに始まり、特に1795年設立のパリ音楽院が著名。

こん‐せん【金仙】

仏のこと。

こん‐せん【混戦】

①敵味方が入り乱れて戦うこと。隊伍を乱して戦うこと。乱戦。

②勝敗の予想のつかない戦い。「試合は―模様になった」

こん‐せん【混線】

①電信・電話などで、信号や通話が他のそれと混じり合うこと。

②比喩的に、幾つかの話がからみ合って、わけがわからなくなること。「話が―する」

こん‐ぜん【混然】

(→)渾然1に同じ。

こん‐ぜん【渾然】

①異なったものがまじりあって、とけ合っているさま。混然。「―たる融合」

②性質が円満で欠点のないさま。

⇒こんぜん‐いったい【渾然一体】

こんぜん‐いったい【渾然一体】

[朱熹、太極図説解]あらゆるものが完全に混ざり、溶け合って一つになっているさま。「―となる」

⇒こん‐ぜん【渾然】

コンセンサス【consensus】

意見の一致。合意。「国民の―を得る」

こんせん‐だいち【根釧台地】

北海道東部、根室・釧路地方にひろがる台地。海霧のため夏季の日照時間が少なく、無霜期間も短い。酪農が盛ん。

コンセント

(和製語)電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具。

コンセントレーション【concentration】

(気持の)集中。専心。

こん‐ぞう【紺青】‥ザウ

⇒こんじょう。蜻蛉日記中「遠山をながめやれば―を塗りたるとかや」

Munsell color system: 5PB3/4

ごんぞう【勤操】‥ザウ

平安初期の三論宗の学僧。大和の人。796年(延暦15)石淵いわぶち寺で初めて法華八講を行う。のち弘福寺ぐふくじおよび西寺さいじの別当。石淵僧正。(754〜827一説に758〜827)

ごん‐ぞう【権蔵】‥ザウ

(→)「ごんず」に同じ。ごんぞうぞうり。浄瑠璃、浦島年代記「―の旅衣」

こんぞう‐ほかん【混蔵保管】‥ザウ‥クワン

有価証券等を所有者別ではなく銘柄別に一括して保管する方法。

コンソーシアム【consortium】

①協会。組合。多く、特定の目的のために集まった企業連合をいう。

②国際借款団。発展途上国への経済援助についての調整を行うために、先進工業諸国の政府や銀行が設ける機関・会議。

コンソール【console】

①テレビや音響機器で足付きのもの。

②コンピューターなどの制御卓。通常、コンピューターに指示を与えるキーボードと情報を表示する画像表示装置を持つ。

⇒コンソール‐ボックス【console box】

コンソール‐ボックス【console box】

自動車の運転席と助手席の間に設置された箱状のもの。物入れなどに利用される。

⇒コンソール【console】

こんそくちゅう‐るい【根足虫類】

原生動物の一綱。体は粘液状で、仮足を伸ばして移動する。分裂・分芽によって増殖。アメーバ・有孔虫の類。肉質虫類。

コンソメ【consommé フランス】

澄んだスープ。↔ポタージュ

こん‐ぞめ【紺染】

紺色の染物。

コンソル‐こうさい【コンソル公債】

(consolidated annuities)イギリス政府の永久年金公債。政府には元金償還の義務がない。1751年創設。長期公債。

コン‐ソルディーノ【con sordino イタリア】

〔音〕「弱音器を付けて」の意。

こん‐そん【昆孫】

玄孫の孫。6代あとにあたる人。

こんた【此方】

〔代〕

(二人称。コナタの転)対等か目下の人に使う。お前。あなた。

⇒こんた‐しゅ【此方衆】

こん‐だ

(「のみこんだ」の略)わかった。了解した。浄瑠璃、義経千本桜「皆迄聞かず早合点、ヱヱ――」

こん‐だ【昏惰】

道理にくらく物事を怠ること。昏怠。

ごんた【権太】

(浄瑠璃「義経千本桜」鮓すし屋の段の人物いがみの権太の名に基づく)

①わるもの。ごろつき。

②いたずらで手におえない子供。

ごんだ【権田】

姓氏の一つ。

⇒ごんだ‐なおすけ【権田直助】

⇒ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

コンター【contour】

(→)等高線。

こん‐たい【困殆】

苦しみ疲れること。難儀をして気力がないこと。

こん‐たい【昏怠】

(→)昏惰こんだに同じ。

こん‐たい【根蔕】

根とへた。物事の土台。ねもと。

こん‐たい【懇待】

ねんごろにもてなすこと。

こん‐だい【今代】

①いまのよ。今世。

②現時の君主または家主の代。当代。

こん‐だい【混題】

(→)交題こうだいに同じ。

こんたい‐じ【金胎寺】

京都府相楽郡和束わづか町にある真言宗の寺。役小角えんのおづのの開山と伝え、722年(養老6)泰澄が諸堂を建て、空海・最澄らも入山したという。大峰山に準ずる修験道場。鎌倉時代の多宝塔などがある。

ごん‐だいじょう【権大乗】

〔仏〕大乗ではあるが、未だ究極の教えを説かない仮りのもの。例えば、天台宗・華厳宗の立場から法相宗・三論宗などを指していう。権大乗教。↔実大乗

ごん‐だいなごん【権大納言】

大納言の権官ごんかん。定員外の大納言。

こんたい‐りょうぶ【金胎両部】‥リヤウ‥

〔仏〕金剛界と胎蔵界。→両部

こん‐だく【混濁・溷濁】

にごること。「―の世」「意識が―する」

⇒こんだく‐りゅう【混濁流】

コンダクター【conductor】

①管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮者。楽長。

②案内人。→ツアー‐コンダクター

コンダクタンス【conductance】

電流の流れやすさを表す量。直流回路では電気抵抗の逆数、交流回路ではインピーダンスの逆数の実数部。単位はジーメンス(S)またはモー(℧)。

コンタクト【contact】

①人との連絡。接触。「―を保つ」

②(コンタクト‐プリントの略)(→)密着印画。

③コンタクト‐レンズの略。

⇒コンタクト‐レンズ【contact lens】

コンダクト【conduct】

指導すること。指揮。

コンタクト‐レンズ【contact lens】

角膜に密着させて近視・遠視などの矯正に用いる薄型レンズ。プラスチック製で、角膜障害の治療、角膜保護にも用いる。

⇒コンタクト【contact】

こんだく‐りゅう【混濁流】‥リウ

(→)乱泥流に同じ。

⇒こん‐だく【混濁・溷濁】

こんだごびょうやま‐こふん【誉田御廟山古墳】‥ベウ‥

大阪府羽曳野はびきの市にある5世紀の前方後円墳。墳長約420メートルで、日本で2番目の大きさをもつ。応神天皇陵に比定されている。誉田山古墳。→古市古墳群

こんた‐しゅ【此方衆】

あなたがた。東海道中膝栗毛2「―のことじやあござらぬ」

⇒こんた【此方】

コンタツ【contas ポルトガル】

ローマ教会の数珠。ロザリオ。

こん‐だて【献立】

料理の種類や順序の予定を立てること。また、その種類や順序。「夕食の―」「豪華な―」

⇒こんだて‐がき【献立書】

⇒こんだて‐ひょう【献立表】

こんだて‐がき【献立書】

(→)献立表に同じ。

⇒こん‐だて【献立】

こんだて‐ひょう【献立表】‥ヘウ

献立を記したもの。献立書。メニュー。

⇒こん‐だて【献立】

ごんだ‐なおすけ【権田直助】‥ナホ‥

幕末・明治の国学者。号は名越廼舎なごしのや。武蔵の人。平田篤胤あつたねに学び、皇朝医学を唱えた。明治維新後、神官。(1809〜1887)

⇒ごんだ【権田】

コンタミネーション【contamination】

①汚染。汚濁。

②(→)混交2に同じ。

こんだめん‐こうてい【混打綿工程】

綿糸紡績で、混綿機・打綿機などにより繊維塊から不純物を取り除く工程。

ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

民衆娯楽研究者・経済学者。浅草などの調査を行い、日本における民衆娯楽研究の礎を築いた。(1887〜1951)

⇒ごんだ【権田】

こん‐たん【今旦】

けさ。今朝。

こん‐たん【魂胆】

①きもったま。たましい。

②いりくんだ事情。また、こみ入ったわけのある人。情人。誹風柳多留12「―の来た夜初会は微塵なり」

③たくらみ。策略。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―手管の文ほどにおかしい事はござりますまい」。「何か―があるらしい」

⇒こんたん‐ばなし【魂胆話】

こん‐たん【懇嘆・懇歎】

ねんごろに嘆願すること。

こん‐だん【懇談】

うちとけて話し合うこと。「大臣と―する」「―会」

こんたん‐ばなし【魂胆話】

いりくんだ内証話。

⇒こん‐たん【魂胆】

こんち【今日】

(コンニチの約)きょう。

⇒こんち‐は【今日は】

こん‐ち【金地】

(須達しゅだつ長者が黄金を布施して精舎しょうじゃを釈尊に献じた故事による)仏寺の別称。金田こんでん。

こん‐ち【根治】

⇒こんじ

ごん‐ち【権智】

仏・菩薩が方便によって衆生しゅじょうを導く智慧ちえ。方便智。↔実智

こんち‐いん【金地院】‥ヰン

①京都、南禅寺の塔頭たっちゅう。応永(1394〜1428)年間、北山の地に足利義持の帰依を受けて大業が創建。江戸初期の頃、崇伝すうでんが現在地に移建。

②1610年(慶長15)崇伝が駿府に創建した寺。のち現在の芝公園内に移建。

コンチェルト【concerto イタリア】

協奏曲。コンツェルト。

⇒コンチェルト‐グロッソ【concerto grosso イタリア】

コンチェルト‐グロッソ【concerto grosso イタリア】

合奏協奏曲。また、それを演奏する2群のうち大合奏群を指す。

⇒コンチェルト【concerto イタリア】

こん‐ちくしょう【此畜生】‥シヤウ

(コンはコノの転)人をののしりいやしめて言う語。また、いまいましい場合にも言う。こんちきしょう。夏目漱石、坊つちやん「―、だれが其手に乗るものか」

ごん‐ちじ【権知事】

1869年(明治2)に府県に置かれた地方官。最初は知事の補佐役、廃藩置県後は知事不在の府県に置かれた。71年末権令ごんれいと改称。

コンチネンタル【continental】

ヨーロッパ大陸風であるさま。

⇒コンチネンタル‐グリップ【continental grip】

⇒コンチネンタル‐タンゴ【continental tango】

⇒コンチネンタル‐ブレックファースト【continental breakfast】

コンチネンタル‐グリップ【continental grip】

テニスで、ラケットの握り方の一つ。ラケット面を地面に垂直にして真上から握るもの。イングリッシュ‐グリップ。

⇒コンチネンタル【continental】

コンチネンタル‐タンゴ【continental tango】

ヨーロッパ大陸で生まれたタンゴ。アルゼンチン‐タンゴより旋律や和音を重視したものが多い。

⇒コンチネンタル【continental】

コンチネンタル‐ブレックファースト【continental breakfast】

ヨーロッパ大陸で好まれる朝食スタイル。パンとカフェ‐オ‐レなどの軽い食事。↔イングリッシュ‐ブレックファースト

⇒コンチネンタル【continental】

こんち‐は【今日は】

「こんにちは」のくだけた言い方。

⇒こんち【今日】

ゴンチャローフ【Ivan A. Goncharov】

ロシアの小説家。地主貴族の生活と心理を克明に描写。1853年(嘉永6)プチャーチン提督に随行して日本に来航。小説「オブローモフ」「断崖」、紀行「フリゲート艦パルラダ号」(「日本渡航記」はその一部分)など。(1812〜1891)

こん‐ちゅう【昆虫】

(insect 「昆」は「多い」意)節足動物門の一綱。全動物の種数の4分の3以上を包含する。体は頭・胸・腹の3部に分かれ、頭部に各1対の触角・複眼と口器、胸部に2対の翅はねと3対の脚とがある。翅は1対のもの、また無いものもある。大部分は陸生。発育の途中で顕著な変態をするものが多い。六脚虫。六足虫。

⇒こんちゅう‐ウイルス【昆虫ウイルス】

⇒こんちゅう‐ホルモン【昆虫ホルモン】

こんちゅう‐ウイルス【昆虫ウイルス】

昆虫に感染するウイルス。

⇒こん‐ちゅう【昆虫】

こんちゅうき【昆虫記】

(Souvenirs entomologiques フランス)フランスの博物学者ファーブルの著。10巻。1879〜1907年刊行。科学者の眼と詩人の心とを以て虫の行動や生活を描く。

こんちゅう‐ホルモン【昆虫ホルモン】

昆虫のホルモンの総称。脱皮ホルモン(エクジソン)・幼若ホルモン・羽化ホルモン・休眠ホルモンなど。

⇒こん‐ちゅう【昆虫】

こん‐ちょう【今朝】‥テウ

今日のあさ。けさ。

こん‐ちょう【根調】‥テウ

ある思想・作品などのもとになっているもの。基調。

コンチリサン【contrição ポルトガル】

(キリシタン用語)(→)痛悔つうかい2に同じ。どちりなきりしたん「とがを悔い悲しむ事、これ―とてとがをゆるさるる道なり」

コンツェルト【Konzert ドイツ】

⇒コンチェルト

コンツェルン【Konzern ドイツ】

関連ある各種産業部門のおのおの独立した諸企業が、一つの中央部(多くは銀行または持株会社)によって支配・統制されているもの。カルテル・トラスト以上に集中度が高く、独占の最高形態。日本では解体以前の三井・三菱・安田・住友などの財閥の類。

コンテ

コンティニュイティ(continuity)(連続の意)の略。映画・テレビの撮影台本。シナリオを基礎として各場面(カット)の区分・構図・位置・動き・台詞などを詳しく記したもの。

コンテ【conté フランス】

クレヨンの一種。黒色・茶褐色などがあり、鉛筆よりも濃淡がはっきり出、素描や写生に用いる。フランスの化学者コンテ(Nicolas Jacques C.1755〜1805)の創製。

コンデ【Maryse Condé】

カリブ海のフランス領グアドループ出身の女性作家。「セグ」二部作、「生命の樹」など。(1937〜)

こん‐てい【昆弟】

(「昆」は兄の意)兄弟。

こん‐てい【根底・根柢】

物事の土台となっているところ・事柄。ねもと。こんぽん。「その理論は―から間違っている」

こん‐でい【金泥】

⇒きんでい。

⇒こんでい‐ごま【金泥駒】

こん‐でい【健児】

(デイは「児」の古音か)

①奈良・平安時代、軍団を廃した代りに諸国に配置して、その国の兵庫および国府の守護、関所の警固などをさせた兵士。地方有力者の子弟から選抜した。こんに。

②武家時代、中間ちゅうげん・足軽などの称。こんでいわらわ。平家物語8「木曾牛飼とはえいはで、やれ子牛こでい、やれ子牛こでいといひければ」

⇒こんでい‐でん【健児田】

⇒こんでい‐どころ【健児所】

⇒こんでい‐わらわ【健児童】

こんでい‐ごま【金泥駒】

悉達多シッタルタが出家するため王宮を逃れ出た時に乗った白馬。犍陟。乾陟駒。

⇒こん‐でい【金泥】

コンディショナー【conditioner】

(「状態を整えるもの」の意)

①温度・湿度など室内環境を調節する装置。エア‐コンディショナー。

②髪の状態を整えるもの。ヘア‐コンディショナー。

コンディショニング【conditioning】

調整。調節。特に、運動選手などが体調を整えること。「―がうまくいく」

コンディション【condition】

①状態。調子。事情。「体の―を整える」「グラウンド‐―」

②条件。制約。

こんてい‐しんせい【昏定晨省】

[礼記曲礼]夕べに父母の寝床を定め、朝に父母の安否を省みること。すなわち子が父母に対して日夜よく仕えること。温凊おんせい定省。

こんでい‐でん【健児田】

奈良・平安時代、諸国に配置し健児1の食料に充てた不輸租田。

⇒こん‐でい【健児】

こんでい‐どころ【健児所】

国衙の在庁の一局の称。健児を統轄。太平記13「在庁官人・検非違使・―等」

⇒こん‐でい【健児】

コンティニュアス‐エー‐エフ【コンティニュアスAF】

(continuous AF)被写体の動きに応じて連続的にピント調整を行うオートフォーカス‐モード。

コンティニュイティ【continuity】

「コンテ」参照。

コンディヤック【Etienne Bonnot de Condillac】

フランス啓蒙期の哲学者。感覚論の代表者。(1715〜1780)

こんでい‐わらわ【健児童】‥ワラハ

(→)健児2に同じ。

⇒こん‐でい【健児】

ごん‐てき【権的】

(「的」は接尾語)権妻ごんさいのこと。

コンテクスト【context】

文章の前後の脈絡。文脈。コンテキスト。

コンテスト【contest】

優劣を競う催し。競技会。コンクール。「スピーチ‐―」

コンテナ【container】

(入れもの・容器の意)貨物輸送に用いる大型容器。これによって戸口から戸口まで一貫輸送を行い、経費節減と破損・盗難の防止を図る。

⇒コンテナ‐せん【コンテナ船】

コンテナ‐せん【コンテナ船】

貨物船の一種。貨物を詰めたコンテナを輸送する商船。

⇒コンテナ【container】

コンテムツス‐ムンヂ【Contemptus Mundi ラテン】

(「世俗を厭い捨てる」意)キリシタン版の一つ。1596年(慶長1)刊行の信心書。4巻1冊。ローマ字本。1610年刊行の国字本「こんてむつすむん地」は抄録本。→イミタティオ‐クリスティ

こん‐てん【混点】

①東洋画で樹木枝葉の密生するさまを描く技法。

②俳句点式の一つ。句のわきに引く単縦線。

こん‐でん【墾田】

律令制下、新たに開墾した田地。公墾田・私墾田がある。はりた。→新田。

⇒こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】

ごん‐でん【権殿】

(「権」は仮の意)社殿を造営・修復の時、御霊代みたましろを一時奉安する殿舎。かりどの。

こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ

743年(天平15)に制定された土地法。条件付きで開墾地を永久に収公せず私財とすることを認め、これによって大寺社・有力貴族による開墾が盛んになり、荘園制の成立につながった。→三世一身の法

⇒こん‐でん【墾田】

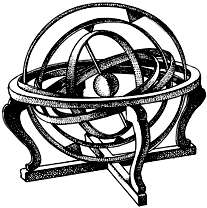

こんてん‐ぎ【渾天儀】

ギリシアや古代中国の天文家が工夫した球形の天体器械。周囲に角度を示す目盛を設けた環を組み合わせ、指針の回転によって天体の位置を示し、あるいは観測に用いる。渾儀。〈書言字考節用集〉

渾天儀

⇒ごんずい‐だま【権瑞玉】

ごんずい‐だま【権瑞玉】

ゴンズイの幼若魚がつくる球状の濃密な群れ。数十〜数百尾からなり、擬集にはフェロモンが関与している。

⇒ごん‐ずい【権瑞】

ごんずい‐ば【ごんずい場】

掃溜はきだめ。ごんど。

こん‐すう【根数】

〔数〕(→)不尽根数ふじんこんすうに同じ。

ごんすけ【権助】

(江戸時代、下男や飯たき男などに多い名であったことから)下男。しもべ。浮世風呂前「釈迦も孔子も於三おさんも―も」

こん‐すそご【紺裾濃】

鎧よろいの縅毛おどしげの一種。紺色で裾濃にしたもの。

コン‐スターチ【cornstarch】

⇒コーンスターチ

コンスタブル【John Constable】

イギリスの風景画家。故郷周辺の風景を好んで描いた。フランスのロマン派・印象派に影響を与えた。作「干草車」など。(1776〜1837)

コンスタン【Benjamin Constant de Rebecque】

フランスの作家・政治家。スタール夫人と共に反ナポレオン運動に参加。心理小説「アドルフ」など。(1767〜1830)

コンスタンタン【Constantan】

ニッケル45パーセント、銅55パーセントの合金。比抵抗が大きく、電気抵抗の温度係数がきわめて小さいのが特徴で、耐食性・耐酸性も強いので、標準抵抗線として電気計器・熱電対などに使用。商品名。

コンスタンチノープル【Constantinople】

(コンスタンティヌスの都の意)イスタンブールの旧称。東ローマ帝国・オスマン帝国の首都。→ビザンチウム。

⇒コンスタンチノープル‐かいきょう【コンスタンチノープル海峡】

コンスタンチノープル‐かいきょう【コンスタンチノープル海峡】‥ケフ

ダーダネルズ海峡・マルマラ海およびボスポラス海峡の総称。その通過と航行については、1936年のモントルー条約で著しく制限。

⇒コンスタンチノープル【Constantinople】

コンスタンツ【Konstanz】

ドイツ南端、バーデン‐ヴュルテンベルク州にあるボーデン湖畔の都市。1414〜18年、西方教会分裂を終わらせるため宗教会議が開かれ、フスを火刑に処した地。

コンスタンツァ【Constantza】

ルーマニア南東部の都市。黒海に面し、同国最大の貿易港を有する。人口30万9千(2003)。

コンスタンティヌス【Constantinus】

(1世)大帝。ローマ皇帝(在位306〜337)。中央集権政治を強化、330年都をローマからビザンチウムに移してコンスタンティノポリス(コンスタンチノープル)と称した。また、キリスト教を公認宗教に加え(ミラノ勅令)、ニカイア公会議を主催。(280頃〜337)

コンスタント【constant】

①一定しているさま。変わらないさま。「―な売上げ」

②〔数〕〔理〕定数。常数。

コンスティチューション【constitution】

①構成。構造。

②憲法。国法。

コンストラクション【construction】

①構造。構成。

②建設。建造。

ごん‐すもじ【権す文字】

(「すもじ」は「すけ」の女房詞)権典侍ごんてんじ。ごんのすけ。

コンズランゴ【condurango アメリカ】

(南米先住民語から)南米山地に自生する蔓性のガガイモ科植物の幹皮乾燥物。健胃薬として食欲不振・消化不良などに用いる。

コンスル【consul ラテン】

古代ローマの執政官。

こん・する【婚する】

〔自サ変〕[文]婚す(サ変)

夫婦の縁を結ぶ。結婚する。

こん・ずる【混ずる】

〔自他サ変〕[文]混ず(サ変)

①まじる。まざる。「異物が―・ずる」

②まぜる。まぜ合わせる。

こん‐せ【今世】

〔仏〕今の世。現世げんぜ。こんせい。こんぜ。

こん‐せい【今世】

⇒こんせ

こん‐せい【根生】

葉などが、直接根から生じるかまたはそのように見えるもの。

⇒こんせい‐よう【根生葉】

こん‐せい【圂圊】

(「圂」も「圊」も「かわや」の意)便所。

こん‐せい【混生】

植物など、いろいろな種類のものが、入りまじって生えること。

こん‐せい【混成】

まぜ合わせて作ること。また、混じり合ってできること。「学生と社会人の―チーム」

⇒こんせい‐がん【混成岩】

⇒こんせい‐きょうぎ【混成競技】

⇒こんせい‐しゅ【混成酒】

⇒こんせい‐りょだん【混成旅団】

こん‐せい【混声】

男声と女声とを合わせてうたうこと。↔同声。

⇒こんせい‐がっしょう【混声合唱】

こん‐せい【懇情】

⇒こんじょう。源平盛衰記24「歓喜の―深くして」

こん‐せい【懇誠・悃誠】

ねんごろで誠実なこと。まごころのこもっているさま。

こん‐せい【懇請】

ひたすらねんごろに願うこと。「協力を―する」

こんせい‐がっしょう【混声合唱】‥シヤウ

混声でする合唱。

⇒こん‐せい【混声】

こんせい‐がん【混成岩】

既存の岩石とマグマとが混じり合って生成した岩石。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐きょうぎ【混成競技】‥キヤウ‥

一人で複数の種目を行う競技。十種競技・近代五種競技・トライアスロンなど。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐し【婚生子】

(婚外子に対していう)(→)嫡出子に同じ。婚内子。

こんせい‐しゅ【混成酒】

①醸造酒・蒸留酒・アルコールに種々の果実・香料・甘味料などを加えて造った酒。リキュール・果実酒2・みりんの類。再製酒。

②カクテルのこと。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐じん【金精神・金勢神】

男根に似た自然石または石製・木製の陽形をまつった神。

こんせい‐よう【根生葉】‥エフ

根から束生したように見える葉。実際にはきわめて短い茎に多数の葉が地に接して着く。タンポポの類。根出葉。根葉。ロゼット。

⇒こん‐せい【根生】

こんせい‐りょだん【混成旅団】

歩兵1旅団に、砲兵・工兵など必要な他兵種を加えて編制した独立部隊。

⇒こん‐せい【混成】

こん‐せき【今夕】

今日の夕方。こよい。こんや。「―はお招きにあずかり感謝に堪えません」

こん‐せき【今昔】

⇒こんじゃく

こん‐せき【痕跡】

何事かがあったあと。あとかた。形跡。「―をとどめる」

⇒こんせき‐きかん【痕跡器官】

ごん‐せき【権蹟・権跡】

権大納言藤原行成の筆跡。→三蹟

こんせき‐きかん【痕跡器官】‥クワン

その生物の祖先が備え、機能していたが、現在では退化したとみられる器官。例えば、人の尾骨や耳を動かす筋肉、鯨の後肢骨など。

⇒こん‐せき【痕跡】

こん‐せつ【今節】

このごろ。今の時節。この節。当節。「―は万事せちがらくなって」

こん‐せつ【懇切】

①しきりに願うこと。

②きわめてねんごろで親切なこと。「―に指導する」「―丁寧」

こん‐ぜつ【困絶】

ひどく困苦窮乏すること。糧食などが欠乏して非常に苦しむこと。

こん‐ぜつ【昏絶】

目がくらんで気絶すること。

こん‐ぜつ【根絶】

根本こんぽんからなくなるようにすること。ねだやし。根こぎ。「交通事故を―する」

ごん‐せつ【言説】

(ゴンゼツとも)

⇒げんせつ

ごん‐ぜつ【言舌】

ものいい。弁舌。日葡辞書「ゴンゼッニヲヨバヌ」

ごん‐ぜつ【金漆】

①コシアブラの木。ゴンゼツノキ。

②コシアブラからとった塗料で、一種の漆。

コンセプション【conception】

①(聖母マリアについていう)受胎。妊娠。

②概念。観念。

③見解。考え方。

コンセプチュアル‐アート【conceptual art】

1960年代以降一般化した美術の一傾向。フランスの画家デュシャンを源泉とする。視覚的側面よりも概念的側面を強調し、言語・図表・写真・パフォーマンスなどによって多彩な表現を行う。概念芸術。

コンセプト【concept】

①概念。

②企画・広告などで、全体を貫く統一的な視点や考え方。

コンセルヴァトワール【conservatoire フランス】

(もとイタリアで孤児保護養育施設の意)音楽の教育機関。16世紀のイタリアに始まり、特に1795年設立のパリ音楽院が著名。

こん‐せん【金仙】

仏のこと。

こん‐せん【混戦】

①敵味方が入り乱れて戦うこと。隊伍を乱して戦うこと。乱戦。

②勝敗の予想のつかない戦い。「試合は―模様になった」

こん‐せん【混線】

①電信・電話などで、信号や通話が他のそれと混じり合うこと。

②比喩的に、幾つかの話がからみ合って、わけがわからなくなること。「話が―する」

こん‐ぜん【混然】

(→)渾然1に同じ。

こん‐ぜん【渾然】

①異なったものがまじりあって、とけ合っているさま。混然。「―たる融合」

②性質が円満で欠点のないさま。

⇒こんぜん‐いったい【渾然一体】

こんぜん‐いったい【渾然一体】

[朱熹、太極図説解]あらゆるものが完全に混ざり、溶け合って一つになっているさま。「―となる」

⇒こん‐ぜん【渾然】

コンセンサス【consensus】

意見の一致。合意。「国民の―を得る」

こんせん‐だいち【根釧台地】

北海道東部、根室・釧路地方にひろがる台地。海霧のため夏季の日照時間が少なく、無霜期間も短い。酪農が盛ん。

コンセント

(和製語)電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具。

コンセントレーション【concentration】

(気持の)集中。専心。

こん‐ぞう【紺青】‥ザウ

⇒こんじょう。蜻蛉日記中「遠山をながめやれば―を塗りたるとかや」

Munsell color system: 5PB3/4

ごんぞう【勤操】‥ザウ

平安初期の三論宗の学僧。大和の人。796年(延暦15)石淵いわぶち寺で初めて法華八講を行う。のち弘福寺ぐふくじおよび西寺さいじの別当。石淵僧正。(754〜827一説に758〜827)

ごん‐ぞう【権蔵】‥ザウ

(→)「ごんず」に同じ。ごんぞうぞうり。浄瑠璃、浦島年代記「―の旅衣」

こんぞう‐ほかん【混蔵保管】‥ザウ‥クワン

有価証券等を所有者別ではなく銘柄別に一括して保管する方法。

コンソーシアム【consortium】

①協会。組合。多く、特定の目的のために集まった企業連合をいう。

②国際借款団。発展途上国への経済援助についての調整を行うために、先進工業諸国の政府や銀行が設ける機関・会議。

コンソール【console】

①テレビや音響機器で足付きのもの。

②コンピューターなどの制御卓。通常、コンピューターに指示を与えるキーボードと情報を表示する画像表示装置を持つ。

⇒コンソール‐ボックス【console box】

コンソール‐ボックス【console box】

自動車の運転席と助手席の間に設置された箱状のもの。物入れなどに利用される。

⇒コンソール【console】

こんそくちゅう‐るい【根足虫類】

原生動物の一綱。体は粘液状で、仮足を伸ばして移動する。分裂・分芽によって増殖。アメーバ・有孔虫の類。肉質虫類。

コンソメ【consommé フランス】

澄んだスープ。↔ポタージュ

こん‐ぞめ【紺染】

紺色の染物。

コンソル‐こうさい【コンソル公債】

(consolidated annuities)イギリス政府の永久年金公債。政府には元金償還の義務がない。1751年創設。長期公債。

コン‐ソルディーノ【con sordino イタリア】

〔音〕「弱音器を付けて」の意。

こん‐そん【昆孫】

玄孫の孫。6代あとにあたる人。

こんた【此方】

〔代〕

(二人称。コナタの転)対等か目下の人に使う。お前。あなた。

⇒こんた‐しゅ【此方衆】

こん‐だ

(「のみこんだ」の略)わかった。了解した。浄瑠璃、義経千本桜「皆迄聞かず早合点、ヱヱ――」

こん‐だ【昏惰】

道理にくらく物事を怠ること。昏怠。

ごんた【権太】

(浄瑠璃「義経千本桜」鮓すし屋の段の人物いがみの権太の名に基づく)

①わるもの。ごろつき。

②いたずらで手におえない子供。

ごんだ【権田】

姓氏の一つ。

⇒ごんだ‐なおすけ【権田直助】

⇒ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

コンター【contour】

(→)等高線。

こん‐たい【困殆】

苦しみ疲れること。難儀をして気力がないこと。

こん‐たい【昏怠】

(→)昏惰こんだに同じ。

こん‐たい【根蔕】

根とへた。物事の土台。ねもと。

こん‐たい【懇待】

ねんごろにもてなすこと。

こん‐だい【今代】

①いまのよ。今世。

②現時の君主または家主の代。当代。

こん‐だい【混題】

(→)交題こうだいに同じ。

こんたい‐じ【金胎寺】

京都府相楽郡和束わづか町にある真言宗の寺。役小角えんのおづのの開山と伝え、722年(養老6)泰澄が諸堂を建て、空海・最澄らも入山したという。大峰山に準ずる修験道場。鎌倉時代の多宝塔などがある。

ごん‐だいじょう【権大乗】

〔仏〕大乗ではあるが、未だ究極の教えを説かない仮りのもの。例えば、天台宗・華厳宗の立場から法相宗・三論宗などを指していう。権大乗教。↔実大乗

ごん‐だいなごん【権大納言】

大納言の権官ごんかん。定員外の大納言。

こんたい‐りょうぶ【金胎両部】‥リヤウ‥

〔仏〕金剛界と胎蔵界。→両部

こん‐だく【混濁・溷濁】

にごること。「―の世」「意識が―する」

⇒こんだく‐りゅう【混濁流】

コンダクター【conductor】

①管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮者。楽長。

②案内人。→ツアー‐コンダクター

コンダクタンス【conductance】

電流の流れやすさを表す量。直流回路では電気抵抗の逆数、交流回路ではインピーダンスの逆数の実数部。単位はジーメンス(S)またはモー(℧)。

コンタクト【contact】

①人との連絡。接触。「―を保つ」

②(コンタクト‐プリントの略)(→)密着印画。

③コンタクト‐レンズの略。

⇒コンタクト‐レンズ【contact lens】

コンダクト【conduct】

指導すること。指揮。

コンタクト‐レンズ【contact lens】

角膜に密着させて近視・遠視などの矯正に用いる薄型レンズ。プラスチック製で、角膜障害の治療、角膜保護にも用いる。

⇒コンタクト【contact】

こんだく‐りゅう【混濁流】‥リウ

(→)乱泥流に同じ。

⇒こん‐だく【混濁・溷濁】

こんだごびょうやま‐こふん【誉田御廟山古墳】‥ベウ‥

大阪府羽曳野はびきの市にある5世紀の前方後円墳。墳長約420メートルで、日本で2番目の大きさをもつ。応神天皇陵に比定されている。誉田山古墳。→古市古墳群

こんた‐しゅ【此方衆】

あなたがた。東海道中膝栗毛2「―のことじやあござらぬ」

⇒こんた【此方】

コンタツ【contas ポルトガル】

ローマ教会の数珠。ロザリオ。

こん‐だて【献立】

料理の種類や順序の予定を立てること。また、その種類や順序。「夕食の―」「豪華な―」

⇒こんだて‐がき【献立書】

⇒こんだて‐ひょう【献立表】

こんだて‐がき【献立書】

(→)献立表に同じ。

⇒こん‐だて【献立】

こんだて‐ひょう【献立表】‥ヘウ

献立を記したもの。献立書。メニュー。

⇒こん‐だて【献立】

ごんだ‐なおすけ【権田直助】‥ナホ‥

幕末・明治の国学者。号は名越廼舎なごしのや。武蔵の人。平田篤胤あつたねに学び、皇朝医学を唱えた。明治維新後、神官。(1809〜1887)

⇒ごんだ【権田】

コンタミネーション【contamination】

①汚染。汚濁。

②(→)混交2に同じ。

こんだめん‐こうてい【混打綿工程】

綿糸紡績で、混綿機・打綿機などにより繊維塊から不純物を取り除く工程。

ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

民衆娯楽研究者・経済学者。浅草などの調査を行い、日本における民衆娯楽研究の礎を築いた。(1887〜1951)

⇒ごんだ【権田】

こん‐たん【今旦】

けさ。今朝。

こん‐たん【魂胆】

①きもったま。たましい。

②いりくんだ事情。また、こみ入ったわけのある人。情人。誹風柳多留12「―の来た夜初会は微塵なり」

③たくらみ。策略。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―手管の文ほどにおかしい事はござりますまい」。「何か―があるらしい」

⇒こんたん‐ばなし【魂胆話】

こん‐たん【懇嘆・懇歎】

ねんごろに嘆願すること。

こん‐だん【懇談】

うちとけて話し合うこと。「大臣と―する」「―会」

こんたん‐ばなし【魂胆話】

いりくんだ内証話。

⇒こん‐たん【魂胆】

こんち【今日】

(コンニチの約)きょう。

⇒こんち‐は【今日は】

こん‐ち【金地】

(須達しゅだつ長者が黄金を布施して精舎しょうじゃを釈尊に献じた故事による)仏寺の別称。金田こんでん。

こん‐ち【根治】

⇒こんじ

ごん‐ち【権智】

仏・菩薩が方便によって衆生しゅじょうを導く智慧ちえ。方便智。↔実智

こんち‐いん【金地院】‥ヰン

①京都、南禅寺の塔頭たっちゅう。応永(1394〜1428)年間、北山の地に足利義持の帰依を受けて大業が創建。江戸初期の頃、崇伝すうでんが現在地に移建。

②1610年(慶長15)崇伝が駿府に創建した寺。のち現在の芝公園内に移建。

コンチェルト【concerto イタリア】

協奏曲。コンツェルト。

⇒コンチェルト‐グロッソ【concerto grosso イタリア】

コンチェルト‐グロッソ【concerto grosso イタリア】

合奏協奏曲。また、それを演奏する2群のうち大合奏群を指す。

⇒コンチェルト【concerto イタリア】

こん‐ちくしょう【此畜生】‥シヤウ

(コンはコノの転)人をののしりいやしめて言う語。また、いまいましい場合にも言う。こんちきしょう。夏目漱石、坊つちやん「―、だれが其手に乗るものか」

ごん‐ちじ【権知事】

1869年(明治2)に府県に置かれた地方官。最初は知事の補佐役、廃藩置県後は知事不在の府県に置かれた。71年末権令ごんれいと改称。

コンチネンタル【continental】

ヨーロッパ大陸風であるさま。

⇒コンチネンタル‐グリップ【continental grip】

⇒コンチネンタル‐タンゴ【continental tango】

⇒コンチネンタル‐ブレックファースト【continental breakfast】

コンチネンタル‐グリップ【continental grip】

テニスで、ラケットの握り方の一つ。ラケット面を地面に垂直にして真上から握るもの。イングリッシュ‐グリップ。

⇒コンチネンタル【continental】

コンチネンタル‐タンゴ【continental tango】

ヨーロッパ大陸で生まれたタンゴ。アルゼンチン‐タンゴより旋律や和音を重視したものが多い。

⇒コンチネンタル【continental】

コンチネンタル‐ブレックファースト【continental breakfast】

ヨーロッパ大陸で好まれる朝食スタイル。パンとカフェ‐オ‐レなどの軽い食事。↔イングリッシュ‐ブレックファースト

⇒コンチネンタル【continental】

こんち‐は【今日は】

「こんにちは」のくだけた言い方。

⇒こんち【今日】

ゴンチャローフ【Ivan A. Goncharov】

ロシアの小説家。地主貴族の生活と心理を克明に描写。1853年(嘉永6)プチャーチン提督に随行して日本に来航。小説「オブローモフ」「断崖」、紀行「フリゲート艦パルラダ号」(「日本渡航記」はその一部分)など。(1812〜1891)

こん‐ちゅう【昆虫】

(insect 「昆」は「多い」意)節足動物門の一綱。全動物の種数の4分の3以上を包含する。体は頭・胸・腹の3部に分かれ、頭部に各1対の触角・複眼と口器、胸部に2対の翅はねと3対の脚とがある。翅は1対のもの、また無いものもある。大部分は陸生。発育の途中で顕著な変態をするものが多い。六脚虫。六足虫。

⇒こんちゅう‐ウイルス【昆虫ウイルス】

⇒こんちゅう‐ホルモン【昆虫ホルモン】

こんちゅう‐ウイルス【昆虫ウイルス】

昆虫に感染するウイルス。

⇒こん‐ちゅう【昆虫】

こんちゅうき【昆虫記】

(Souvenirs entomologiques フランス)フランスの博物学者ファーブルの著。10巻。1879〜1907年刊行。科学者の眼と詩人の心とを以て虫の行動や生活を描く。

こんちゅう‐ホルモン【昆虫ホルモン】

昆虫のホルモンの総称。脱皮ホルモン(エクジソン)・幼若ホルモン・羽化ホルモン・休眠ホルモンなど。

⇒こん‐ちゅう【昆虫】

こん‐ちょう【今朝】‥テウ

今日のあさ。けさ。

こん‐ちょう【根調】‥テウ

ある思想・作品などのもとになっているもの。基調。

コンチリサン【contrição ポルトガル】

(キリシタン用語)(→)痛悔つうかい2に同じ。どちりなきりしたん「とがを悔い悲しむ事、これ―とてとがをゆるさるる道なり」

コンツェルト【Konzert ドイツ】

⇒コンチェルト

コンツェルン【Konzern ドイツ】

関連ある各種産業部門のおのおの独立した諸企業が、一つの中央部(多くは銀行または持株会社)によって支配・統制されているもの。カルテル・トラスト以上に集中度が高く、独占の最高形態。日本では解体以前の三井・三菱・安田・住友などの財閥の類。

コンテ

コンティニュイティ(continuity)(連続の意)の略。映画・テレビの撮影台本。シナリオを基礎として各場面(カット)の区分・構図・位置・動き・台詞などを詳しく記したもの。

コンテ【conté フランス】

クレヨンの一種。黒色・茶褐色などがあり、鉛筆よりも濃淡がはっきり出、素描や写生に用いる。フランスの化学者コンテ(Nicolas Jacques C.1755〜1805)の創製。

コンデ【Maryse Condé】

カリブ海のフランス領グアドループ出身の女性作家。「セグ」二部作、「生命の樹」など。(1937〜)

こん‐てい【昆弟】

(「昆」は兄の意)兄弟。

こん‐てい【根底・根柢】

物事の土台となっているところ・事柄。ねもと。こんぽん。「その理論は―から間違っている」

こん‐でい【金泥】

⇒きんでい。

⇒こんでい‐ごま【金泥駒】

こん‐でい【健児】

(デイは「児」の古音か)

①奈良・平安時代、軍団を廃した代りに諸国に配置して、その国の兵庫および国府の守護、関所の警固などをさせた兵士。地方有力者の子弟から選抜した。こんに。

②武家時代、中間ちゅうげん・足軽などの称。こんでいわらわ。平家物語8「木曾牛飼とはえいはで、やれ子牛こでい、やれ子牛こでいといひければ」

⇒こんでい‐でん【健児田】

⇒こんでい‐どころ【健児所】

⇒こんでい‐わらわ【健児童】

こんでい‐ごま【金泥駒】

悉達多シッタルタが出家するため王宮を逃れ出た時に乗った白馬。犍陟。乾陟駒。

⇒こん‐でい【金泥】

コンディショナー【conditioner】

(「状態を整えるもの」の意)

①温度・湿度など室内環境を調節する装置。エア‐コンディショナー。

②髪の状態を整えるもの。ヘア‐コンディショナー。

コンディショニング【conditioning】

調整。調節。特に、運動選手などが体調を整えること。「―がうまくいく」

コンディション【condition】

①状態。調子。事情。「体の―を整える」「グラウンド‐―」

②条件。制約。

こんてい‐しんせい【昏定晨省】

[礼記曲礼]夕べに父母の寝床を定め、朝に父母の安否を省みること。すなわち子が父母に対して日夜よく仕えること。温凊おんせい定省。

こんでい‐でん【健児田】

奈良・平安時代、諸国に配置し健児1の食料に充てた不輸租田。

⇒こん‐でい【健児】

こんでい‐どころ【健児所】

国衙の在庁の一局の称。健児を統轄。太平記13「在庁官人・検非違使・―等」

⇒こん‐でい【健児】

コンティニュアス‐エー‐エフ【コンティニュアスAF】

(continuous AF)被写体の動きに応じて連続的にピント調整を行うオートフォーカス‐モード。

コンティニュイティ【continuity】

「コンテ」参照。

コンディヤック【Etienne Bonnot de Condillac】

フランス啓蒙期の哲学者。感覚論の代表者。(1715〜1780)

こんでい‐わらわ【健児童】‥ワラハ

(→)健児2に同じ。

⇒こん‐でい【健児】

ごん‐てき【権的】

(「的」は接尾語)権妻ごんさいのこと。

コンテクスト【context】

文章の前後の脈絡。文脈。コンテキスト。

コンテスト【contest】

優劣を競う催し。競技会。コンクール。「スピーチ‐―」

コンテナ【container】

(入れもの・容器の意)貨物輸送に用いる大型容器。これによって戸口から戸口まで一貫輸送を行い、経費節減と破損・盗難の防止を図る。

⇒コンテナ‐せん【コンテナ船】

コンテナ‐せん【コンテナ船】

貨物船の一種。貨物を詰めたコンテナを輸送する商船。

⇒コンテナ【container】

コンテムツス‐ムンヂ【Contemptus Mundi ラテン】

(「世俗を厭い捨てる」意)キリシタン版の一つ。1596年(慶長1)刊行の信心書。4巻1冊。ローマ字本。1610年刊行の国字本「こんてむつすむん地」は抄録本。→イミタティオ‐クリスティ

こん‐てん【混点】

①東洋画で樹木枝葉の密生するさまを描く技法。

②俳句点式の一つ。句のわきに引く単縦線。

こん‐でん【墾田】

律令制下、新たに開墾した田地。公墾田・私墾田がある。はりた。→新田。

⇒こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】

ごん‐でん【権殿】

(「権」は仮の意)社殿を造営・修復の時、御霊代みたましろを一時奉安する殿舎。かりどの。

こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ

743年(天平15)に制定された土地法。条件付きで開墾地を永久に収公せず私財とすることを認め、これによって大寺社・有力貴族による開墾が盛んになり、荘園制の成立につながった。→三世一身の法

⇒こん‐でん【墾田】

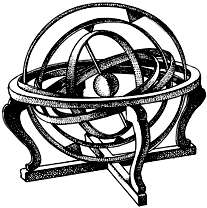

こんてん‐ぎ【渾天儀】

ギリシアや古代中国の天文家が工夫した球形の天体器械。周囲に角度を示す目盛を設けた環を組み合わせ、指針の回転によって天体の位置を示し、あるいは観測に用いる。渾儀。〈書言字考節用集〉

渾天儀

コンデンサー【condenser】

①電気の導体に多量の電荷を蓄積させる装置。絶縁した二つの導体(両極)が接近し、正負の電荷を帯びると、その電気間の引力により電荷が蓄えられる。バリコン・ライデン瓶びんの類。キャパシター。蓄電器。

②復水器。

③集光鏡。

⇒コンデンサー‐スピーカー

⇒コンデンサー‐マイクロフォン【condenser microphone】

コンデンサー‐スピーカー

(和製語condenser speaker)音声電圧により変化する静電力を利用して振動板を駆動する方式のスピーカー。

⇒コンデンサー【condenser】

コンデンサー‐マイクロフォン【condenser microphone】

音圧に応じて振動膜が振動する際の静電容量の変化から電気出力信号を取り出す方式のマイクロフォン。

⇒コンデンサー【condenser】

ごん‐てんじ【権典侍】

内侍司ないしのつかさの官名。典侍の次に位するもの。

コンデンス‐ミルク【condensed milk】

牛乳に砂糖を加え、煮つめて濃縮したもの。加糖練乳。→エバミルク→練乳

コンテンツ【contents】

①中身。内容。

②書籍の目次。

③放送やインターネットで提供されるテキスト・音声・動画などの情報の内容。

⇒コンテンツ‐プロバイダー【contents provider】

コンテンツ‐プロバイダー【contents provider】

デジタル化されたコンテンツを提供する事業者。ニュース・音楽・映画・ソフトウェア・データベース・オンライン‐ゲームなどを提供する。コンテンツ‐サービス‐プロバイダー(CSP)。CP

⇒コンテンツ【contents】

コンテンポラリー【contemporary】

(「同時代の」の意)当世風。現代的。

コント【conte フランス】

①軽妙で機知に富んだ短い物語。短編よりさらに短い小説。掌話。→ノベル→ロマン→ロマンス。

②諷刺・諧謔かいぎゃくに富んだ寸劇。

コント【Auguste Comte】

フランスの哲学者。社会学の祖。科学の進歩は神学的・形而上学的・実証的の3段階にわたるとし、実証的な社会学を創始。晩年には宗教的になり人類教(la religion d'Humanité フランス)を説く。著「実証哲学講義」「実証政治体系」。(1798〜1857)

こん‐ど【今度】

①このたび。今回。史記抄「―の功を賞せらるるぞ」。「―の事件」

②この次。「―行きます」「また―ね」

ごん‐ど【埃所】

(ゴミドコロの約転)掃溜はきだめ。ごしずい場。ごんずい場。こんずり場。

こん‐とう【今冬】

今年の冬。

こん‐とう【昏倒】‥タウ

目がくらんで倒れること。宮崎三昧、指環「荘一はお蓮の殺されしと云ふを聞いて一時―するばかりに驚きしが」

こん‐とう【懇到】‥タウ

ねんごろで行き届くこと。「―な指導」

こんどう【近藤】

姓氏の一つ。

⇒こんどう‐いさみ【近藤勇】

⇒こんどう‐じゅうぞう【近藤重蔵】

⇒こんどう‐よしき【近藤芳樹】

⇒こんどう‐よしみ【近藤芳美】

こん‐どう【坤道】‥ダウ

①大地の道。

②女の守るべき柔順の道。↔乾道けんどう。→坤

こん‐どう【金堂】‥ダウ

寺院で、本尊を安置する仏堂。伽藍の中心をなす。堂内を金色にすることからこの名が付けられたという。本堂。

こん‐どう【金銅】

銅に金鍍金きんめっきしたもの。「釈迦仏―像」

こん‐どう【混同】

①混合して一つになること。混合して一つにすること。

②区別すべきものを、同一のものとまちがえること。「公私―」

③〔法〕同一物の所有権と他の物権が同一人に帰した場合や、債権と債務が同一人に帰した場合に、その物権や債務が存在意義を失って消滅すること。

こんどう‐いさみ【近藤勇】

幕末の新撰組局長。天然理心流師範近藤周助の養子。名は昌宜。武蔵の人。1863年(文久3)幕府の浪士隊に採用され、新撰組を結成、諸藩の倒幕志士を捕殺。のち戊辰戦争で政府軍と甲斐勝沼・下総流山に戦って敗れ、武蔵板橋で斬首。(1834〜1868)

近藤勇

提供:毎日新聞社

コンデンサー【condenser】

①電気の導体に多量の電荷を蓄積させる装置。絶縁した二つの導体(両極)が接近し、正負の電荷を帯びると、その電気間の引力により電荷が蓄えられる。バリコン・ライデン瓶びんの類。キャパシター。蓄電器。

②復水器。

③集光鏡。

⇒コンデンサー‐スピーカー

⇒コンデンサー‐マイクロフォン【condenser microphone】

コンデンサー‐スピーカー

(和製語condenser speaker)音声電圧により変化する静電力を利用して振動板を駆動する方式のスピーカー。

⇒コンデンサー【condenser】

コンデンサー‐マイクロフォン【condenser microphone】

音圧に応じて振動膜が振動する際の静電容量の変化から電気出力信号を取り出す方式のマイクロフォン。

⇒コンデンサー【condenser】

ごん‐てんじ【権典侍】

内侍司ないしのつかさの官名。典侍の次に位するもの。

コンデンス‐ミルク【condensed milk】

牛乳に砂糖を加え、煮つめて濃縮したもの。加糖練乳。→エバミルク→練乳

コンテンツ【contents】

①中身。内容。

②書籍の目次。

③放送やインターネットで提供されるテキスト・音声・動画などの情報の内容。

⇒コンテンツ‐プロバイダー【contents provider】

コンテンツ‐プロバイダー【contents provider】

デジタル化されたコンテンツを提供する事業者。ニュース・音楽・映画・ソフトウェア・データベース・オンライン‐ゲームなどを提供する。コンテンツ‐サービス‐プロバイダー(CSP)。CP

⇒コンテンツ【contents】

コンテンポラリー【contemporary】

(「同時代の」の意)当世風。現代的。

コント【conte フランス】

①軽妙で機知に富んだ短い物語。短編よりさらに短い小説。掌話。→ノベル→ロマン→ロマンス。

②諷刺・諧謔かいぎゃくに富んだ寸劇。

コント【Auguste Comte】

フランスの哲学者。社会学の祖。科学の進歩は神学的・形而上学的・実証的の3段階にわたるとし、実証的な社会学を創始。晩年には宗教的になり人類教(la religion d'Humanité フランス)を説く。著「実証哲学講義」「実証政治体系」。(1798〜1857)

こん‐ど【今度】

①このたび。今回。史記抄「―の功を賞せらるるぞ」。「―の事件」

②この次。「―行きます」「また―ね」

ごん‐ど【埃所】

(ゴミドコロの約転)掃溜はきだめ。ごしずい場。ごんずい場。こんずり場。

こん‐とう【今冬】

今年の冬。

こん‐とう【昏倒】‥タウ

目がくらんで倒れること。宮崎三昧、指環「荘一はお蓮の殺されしと云ふを聞いて一時―するばかりに驚きしが」

こん‐とう【懇到】‥タウ

ねんごろで行き届くこと。「―な指導」

こんどう【近藤】

姓氏の一つ。

⇒こんどう‐いさみ【近藤勇】

⇒こんどう‐じゅうぞう【近藤重蔵】

⇒こんどう‐よしき【近藤芳樹】

⇒こんどう‐よしみ【近藤芳美】

こん‐どう【坤道】‥ダウ

①大地の道。

②女の守るべき柔順の道。↔乾道けんどう。→坤

こん‐どう【金堂】‥ダウ

寺院で、本尊を安置する仏堂。伽藍の中心をなす。堂内を金色にすることからこの名が付けられたという。本堂。

こん‐どう【金銅】

銅に金鍍金きんめっきしたもの。「釈迦仏―像」

こん‐どう【混同】

①混合して一つになること。混合して一つにすること。

②区別すべきものを、同一のものとまちがえること。「公私―」

③〔法〕同一物の所有権と他の物権が同一人に帰した場合や、債権と債務が同一人に帰した場合に、その物権や債務が存在意義を失って消滅すること。

こんどう‐いさみ【近藤勇】

幕末の新撰組局長。天然理心流師範近藤周助の養子。名は昌宜。武蔵の人。1863年(文久3)幕府の浪士隊に採用され、新撰組を結成、諸藩の倒幕志士を捕殺。のち戊辰戦争で政府軍と甲斐勝沼・下総流山に戦って敗れ、武蔵板橋で斬首。(1834〜1868)

近藤勇

提供:毎日新聞社

⇒こんどう【近藤】

ごんどう‐くじら【巨頭鯨】‥クヂラ

(ゴトウクジラ(五島鯨)の訛)大形のイルカ。体長5〜7メートルで、頭が大きく、吻はとがっていない。灰黒色。肉や油は上質ではないが、有用。北太平洋に分布し、日本近海にも多い。

ゴンドウクジラ

撮影:小宮輝之

⇒こんどう【近藤】

ごんどう‐くじら【巨頭鯨】‥クヂラ

(ゴトウクジラ(五島鯨)の訛)大形のイルカ。体長5〜7メートルで、頭が大きく、吻はとがっていない。灰黒色。肉や油は上質ではないが、有用。北太平洋に分布し、日本近海にも多い。

ゴンドウクジラ

撮影:小宮輝之

こんどう‐じゅうぞう【近藤重蔵】‥ヂユウザウ

江戸後期の探検家・書誌学者。幕府先手組与力。名は守重、号は正斎。幕命をうけて、5度北蝦夷・千島列島を探査。のち書物奉行。著「金銀図録」「外蕃通書」「蝦夷地全図」「憲教類典」など。(1771〜1829)

⇒こんどう【近藤】

こんどう‐よしき【近藤芳樹】

幕末・明治初年の国学者・歌人。長州藩士。藩校明倫館助教。号は寄居。本居大平の門人。宮内省出仕。(1801〜1880)

⇒こんどう【近藤】

こんどう‐よしみ【近藤芳美】

歌人。本名、芽美よしみ。朝鮮馬山生れ。戦後派を代表する歌人の一人。無名者の歌を積極的に評価した。歌集「早春歌」「黒豹」。(1913〜2006)

⇒こんどう【近藤】

コンドーム【Kondom ドイツ】

薄いゴムで作った男性用の避妊・性病予防用のサック。ルーデサック。スキン。

こん‐とく【坤徳】

皇后の徳。↔乾徳けんとく

こん‐とく【懇篤・悃篤】

親切で手厚いこと。ねんごろ。「御―なお言葉を賜りありがたく存じます」

こん‐どさ【紺土佐】

紺色染めの厚い和紙。雨傘・和書の表紙などに用いる。土佐の産。

こん‐とし【来ん年】

(「ん(む)」は推量の助動詞)今年の次に来るべき年。らいねん。

コンドミニアム【condominium】

分譲形式で区分所有する集合住宅。分譲マンション。

コントラ【contra】

(反対・逆の意)

⇒コントラ‐かじ【コントラ舵】

⇒コントラ‐プロペラ【contra-propeller】

ゴンドラ【gondola イタリア】

①イタリアの水都ヴェネツィアで用いられる黒塗りの平底のボート。船首・船尾は高くそり上がっている。一人で漕ぐ。夏目漱石、三四郎「何だか

こんどう‐じゅうぞう【近藤重蔵】‥ヂユウザウ

江戸後期の探検家・書誌学者。幕府先手組与力。名は守重、号は正斎。幕命をうけて、5度北蝦夷・千島列島を探査。のち書物奉行。著「金銀図録」「外蕃通書」「蝦夷地全図」「憲教類典」など。(1771〜1829)

⇒こんどう【近藤】

こんどう‐よしき【近藤芳樹】

幕末・明治初年の国学者・歌人。長州藩士。藩校明倫館助教。号は寄居。本居大平の門人。宮内省出仕。(1801〜1880)

⇒こんどう【近藤】

こんどう‐よしみ【近藤芳美】

歌人。本名、芽美よしみ。朝鮮馬山生れ。戦後派を代表する歌人の一人。無名者の歌を積極的に評価した。歌集「早春歌」「黒豹」。(1913〜2006)

⇒こんどう【近藤】

コンドーム【Kondom ドイツ】

薄いゴムで作った男性用の避妊・性病予防用のサック。ルーデサック。スキン。

こん‐とく【坤徳】

皇后の徳。↔乾徳けんとく

こん‐とく【懇篤・悃篤】

親切で手厚いこと。ねんごろ。「御―なお言葉を賜りありがたく存じます」

こん‐どさ【紺土佐】

紺色染めの厚い和紙。雨傘・和書の表紙などに用いる。土佐の産。

こん‐とし【来ん年】

(「ん(む)」は推量の助動詞)今年の次に来るべき年。らいねん。

コンドミニアム【condominium】

分譲形式で区分所有する集合住宅。分譲マンション。

コントラ【contra】

(反対・逆の意)

⇒コントラ‐かじ【コントラ舵】

⇒コントラ‐プロペラ【contra-propeller】

ゴンドラ【gondola イタリア】

①イタリアの水都ヴェネツィアで用いられる黒塗りの平底のボート。船首・船尾は高くそり上がっている。一人で漕ぐ。夏目漱石、三四郎「何だか ニスらしい。画舫ゴンドラにでも乗つて見たい心持がする」

ゴンドラ

ニスらしい。画舫ゴンドラにでも乗つて見たい心持がする」

ゴンドラ

②飛行船・気球・ロープウェーなどの吊りかご。吊り座席。

コンドライト【chondrite】

隕石の一種。石質隕石に属す最も普通の隕石。コンドリュールという球状の鉱物集合体を含む。球顆隕石。球粒隕石。

コントラ‐かじ【コントラ舵】‥カヂ

プロペラの流れを整流させ、推進効率の向上をはかる目的で設計された舵。舵柱の前縁に上下逆のねじれを付けてある。

⇒コントラ【contra】

コントラスト【contrast】

①対照。対比。

②(写真用語)被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には、それらの全体としての明暗の調子。

コンドラチェフ【Nikolai D. Kondrat'ev】

ロシアの経済学者。スターリン時代に反体制の罪で逮捕、処刑。著「長期波動論」など。(1892〜1938)

⇒コンドラチェフ‐じゅんかん【コンドラチェフ循環】

コンドラチェフ‐じゅんかん【コンドラチェフ循環】‥クワン

〔経〕(発見者コンドラチェフの名に因む)技術革新の集団的発生に起因する景気循環の長期波動。約50年の周期をもつ。コンドラチェフの波。

⇒コンドラチェフ【Nikolai D. Kondrat'ev】

コントラバス【Kontrabass ドイツ】

バイオリン属の弦楽器。チェロより大きく、最低音部を担い、4弦もしくは5弦。ジャズの演奏にも用いる。ダブル‐ベース。バス。ベース。

コントラファゴット【contrafagotto イタリア】

〔音〕(→)ダブル‐バスーンに同じ。

コントラ‐プロペラ【contra-propeller】

一軸上に互いに回転方向の逆なプロペラを組み合わせ、回転反力の影響を打消したプロペラ。

⇒コントラ【contra】

コントラプンクト【Kontrapunkt ドイツ】

〔音〕(→)対位法。

コントラルト【contralto イタリア】

女声の最低音域。また、その歌手。アルト。

コンドル【cóndor スペイン】

(もとケチュア語cunturから)タカ目コンドル科の大形猛禽の総称。黒色で、頭・頸には羽毛がなく、死肉を食う。アメリカ大陸にのみ産し、7種。また、その一種。南アメリカの高山にすみ、頸に白色の襟巻があり、大形。伝説でインカの帝王の生れかわりとされる。

コンドル

②飛行船・気球・ロープウェーなどの吊りかご。吊り座席。

コンドライト【chondrite】

隕石の一種。石質隕石に属す最も普通の隕石。コンドリュールという球状の鉱物集合体を含む。球顆隕石。球粒隕石。

コントラ‐かじ【コントラ舵】‥カヂ

プロペラの流れを整流させ、推進効率の向上をはかる目的で設計された舵。舵柱の前縁に上下逆のねじれを付けてある。

⇒コントラ【contra】

コントラスト【contrast】

①対照。対比。

②(写真用語)被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には、それらの全体としての明暗の調子。

コンドラチェフ【Nikolai D. Kondrat'ev】

ロシアの経済学者。スターリン時代に反体制の罪で逮捕、処刑。著「長期波動論」など。(1892〜1938)

⇒コンドラチェフ‐じゅんかん【コンドラチェフ循環】

コンドラチェフ‐じゅんかん【コンドラチェフ循環】‥クワン

〔経〕(発見者コンドラチェフの名に因む)技術革新の集団的発生に起因する景気循環の長期波動。約50年の周期をもつ。コンドラチェフの波。

⇒コンドラチェフ【Nikolai D. Kondrat'ev】

コントラバス【Kontrabass ドイツ】

バイオリン属の弦楽器。チェロより大きく、最低音部を担い、4弦もしくは5弦。ジャズの演奏にも用いる。ダブル‐ベース。バス。ベース。

コントラファゴット【contrafagotto イタリア】

〔音〕(→)ダブル‐バスーンに同じ。

コントラ‐プロペラ【contra-propeller】

一軸上に互いに回転方向の逆なプロペラを組み合わせ、回転反力の影響を打消したプロペラ。

⇒コントラ【contra】

コントラプンクト【Kontrapunkt ドイツ】

〔音〕(→)対位法。

コントラルト【contralto イタリア】

女声の最低音域。また、その歌手。アルト。

コンドル【cóndor スペイン】

(もとケチュア語cunturから)タカ目コンドル科の大形猛禽の総称。黒色で、頭・頸には羽毛がなく、死肉を食う。アメリカ大陸にのみ産し、7種。また、その一種。南アメリカの高山にすみ、頸に白色の襟巻があり、大形。伝説でインカの帝王の生れかわりとされる。

コンドル

トキイロコンドル

撮影:小宮輝之

トキイロコンドル

撮影:小宮輝之

コンドル【Josiah Conder】

イギリスの建築家。1877年(明治10)工部大学校教師として来日。東京帝室博物館・鹿鳴館・ニコライ堂などを設計・建築。東京で没。コンデル。(1852〜1920)

コンドルセ【Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat Condorcet】

フランスの啓蒙思想家・数学者。立法議会の公教育委員会委員長として教育制度改革に尽力。公教育の理念を示した。恐怖政治下に人類の進歩の無限に対する信念を述べた主著「人間精神進歩の歴史的概観」がある。(1743〜1794)

コントルダンス【contredanse フランス】

18世紀にフランスで流行したダンス。2拍子系のテンポの速い陽気な踊り。

コンドロイチン‐りゅうさん【コンドロイチン硫酸】‥リウ‥

カルボキシ基(‐COOH)、硫酸基(‐OSO3H)、アセトアミノ基(‐NHCOCH3)をもつ多糖。軟骨の主成分。骨・角膜・血管壁などの結合組織にも含まれる。組織中では蛋白質と結合して存在。

コントローラー【controller】

①電気の整流器。

②機械の制御装置。

③企業経営の管理者。また、その機関。

コントロール【control】

①制御すること。うま

コンドル【Josiah Conder】

イギリスの建築家。1877年(明治10)工部大学校教師として来日。東京帝室博物館・鹿鳴館・ニコライ堂などを設計・建築。東京で没。コンデル。(1852〜1920)

コンドルセ【Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat Condorcet】

フランスの啓蒙思想家・数学者。立法議会の公教育委員会委員長として教育制度改革に尽力。公教育の理念を示した。恐怖政治下に人類の進歩の無限に対する信念を述べた主著「人間精神進歩の歴史的概観」がある。(1743〜1794)

コントルダンス【contredanse フランス】

18世紀にフランスで流行したダンス。2拍子系のテンポの速い陽気な踊り。

コンドロイチン‐りゅうさん【コンドロイチン硫酸】‥リウ‥

カルボキシ基(‐COOH)、硫酸基(‐OSO3H)、アセトアミノ基(‐NHCOCH3)をもつ多糖。軟骨の主成分。骨・角膜・血管壁などの結合組織にも含まれる。組織中では蛋白質と結合して存在。

コントローラー【controller】

①電気の整流器。

②機械の制御装置。

③企業経営の管理者。また、その機関。

コントロール【control】

①制御すること。うま

ゴンズイ

提供:東京動物園協会

ゴンズイ

提供:東京動物園協会

⇒ごんずい‐だま【権瑞玉】

ごんずい‐だま【権瑞玉】

ゴンズイの幼若魚がつくる球状の濃密な群れ。数十〜数百尾からなり、擬集にはフェロモンが関与している。

⇒ごん‐ずい【権瑞】

ごんずい‐ば【ごんずい場】

掃溜はきだめ。ごんど。

こん‐すう【根数】

〔数〕(→)不尽根数ふじんこんすうに同じ。

ごんすけ【権助】

(江戸時代、下男や飯たき男などに多い名であったことから)下男。しもべ。浮世風呂前「釈迦も孔子も於三おさんも―も」

こん‐すそご【紺裾濃】

鎧よろいの縅毛おどしげの一種。紺色で裾濃にしたもの。

コン‐スターチ【cornstarch】

⇒コーンスターチ

コンスタブル【John Constable】

イギリスの風景画家。故郷周辺の風景を好んで描いた。フランスのロマン派・印象派に影響を与えた。作「干草車」など。(1776〜1837)

コンスタン【Benjamin Constant de Rebecque】

フランスの作家・政治家。スタール夫人と共に反ナポレオン運動に参加。心理小説「アドルフ」など。(1767〜1830)

コンスタンタン【Constantan】

ニッケル45パーセント、銅55パーセントの合金。比抵抗が大きく、電気抵抗の温度係数がきわめて小さいのが特徴で、耐食性・耐酸性も強いので、標準抵抗線として電気計器・熱電対などに使用。商品名。

コンスタンチノープル【Constantinople】

(コンスタンティヌスの都の意)イスタンブールの旧称。東ローマ帝国・オスマン帝国の首都。→ビザンチウム。

⇒コンスタンチノープル‐かいきょう【コンスタンチノープル海峡】

コンスタンチノープル‐かいきょう【コンスタンチノープル海峡】‥ケフ

ダーダネルズ海峡・マルマラ海およびボスポラス海峡の総称。その通過と航行については、1936年のモントルー条約で著しく制限。

⇒コンスタンチノープル【Constantinople】

コンスタンツ【Konstanz】

ドイツ南端、バーデン‐ヴュルテンベルク州にあるボーデン湖畔の都市。1414〜18年、西方教会分裂を終わらせるため宗教会議が開かれ、フスを火刑に処した地。

コンスタンツァ【Constantza】

ルーマニア南東部の都市。黒海に面し、同国最大の貿易港を有する。人口30万9千(2003)。

コンスタンティヌス【Constantinus】

(1世)大帝。ローマ皇帝(在位306〜337)。中央集権政治を強化、330年都をローマからビザンチウムに移してコンスタンティノポリス(コンスタンチノープル)と称した。また、キリスト教を公認宗教に加え(ミラノ勅令)、ニカイア公会議を主催。(280頃〜337)

コンスタント【constant】

①一定しているさま。変わらないさま。「―な売上げ」

②〔数〕〔理〕定数。常数。

コンスティチューション【constitution】

①構成。構造。

②憲法。国法。

コンストラクション【construction】

①構造。構成。

②建設。建造。

ごん‐すもじ【権す文字】

(「すもじ」は「すけ」の女房詞)権典侍ごんてんじ。ごんのすけ。

コンズランゴ【condurango アメリカ】

(南米先住民語から)南米山地に自生する蔓性のガガイモ科植物の幹皮乾燥物。健胃薬として食欲不振・消化不良などに用いる。

コンスル【consul ラテン】

古代ローマの執政官。

こん・する【婚する】

〔自サ変〕[文]婚す(サ変)

夫婦の縁を結ぶ。結婚する。

こん・ずる【混ずる】

〔自他サ変〕[文]混ず(サ変)

①まじる。まざる。「異物が―・ずる」

②まぜる。まぜ合わせる。

こん‐せ【今世】

〔仏〕今の世。現世げんぜ。こんせい。こんぜ。

こん‐せい【今世】

⇒こんせ

こん‐せい【根生】

葉などが、直接根から生じるかまたはそのように見えるもの。

⇒こんせい‐よう【根生葉】

こん‐せい【圂圊】

(「圂」も「圊」も「かわや」の意)便所。

こん‐せい【混生】

植物など、いろいろな種類のものが、入りまじって生えること。

こん‐せい【混成】

まぜ合わせて作ること。また、混じり合ってできること。「学生と社会人の―チーム」

⇒こんせい‐がん【混成岩】

⇒こんせい‐きょうぎ【混成競技】

⇒こんせい‐しゅ【混成酒】

⇒こんせい‐りょだん【混成旅団】

こん‐せい【混声】

男声と女声とを合わせてうたうこと。↔同声。

⇒こんせい‐がっしょう【混声合唱】

こん‐せい【懇情】

⇒こんじょう。源平盛衰記24「歓喜の―深くして」

こん‐せい【懇誠・悃誠】

ねんごろで誠実なこと。まごころのこもっているさま。

こん‐せい【懇請】

ひたすらねんごろに願うこと。「協力を―する」

こんせい‐がっしょう【混声合唱】‥シヤウ

混声でする合唱。

⇒こん‐せい【混声】

こんせい‐がん【混成岩】

既存の岩石とマグマとが混じり合って生成した岩石。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐きょうぎ【混成競技】‥キヤウ‥

一人で複数の種目を行う競技。十種競技・近代五種競技・トライアスロンなど。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐し【婚生子】

(婚外子に対していう)(→)嫡出子に同じ。婚内子。

こんせい‐しゅ【混成酒】

①醸造酒・蒸留酒・アルコールに種々の果実・香料・甘味料などを加えて造った酒。リキュール・果実酒2・みりんの類。再製酒。

②カクテルのこと。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐じん【金精神・金勢神】

男根に似た自然石または石製・木製の陽形をまつった神。

こんせい‐よう【根生葉】‥エフ

根から束生したように見える葉。実際にはきわめて短い茎に多数の葉が地に接して着く。タンポポの類。根出葉。根葉。ロゼット。

⇒こん‐せい【根生】

こんせい‐りょだん【混成旅団】

歩兵1旅団に、砲兵・工兵など必要な他兵種を加えて編制した独立部隊。

⇒こん‐せい【混成】

こん‐せき【今夕】

今日の夕方。こよい。こんや。「―はお招きにあずかり感謝に堪えません」

こん‐せき【今昔】

⇒こんじゃく

こん‐せき【痕跡】

何事かがあったあと。あとかた。形跡。「―をとどめる」

⇒こんせき‐きかん【痕跡器官】

ごん‐せき【権蹟・権跡】

権大納言藤原行成の筆跡。→三蹟

こんせき‐きかん【痕跡器官】‥クワン

その生物の祖先が備え、機能していたが、現在では退化したとみられる器官。例えば、人の尾骨や耳を動かす筋肉、鯨の後肢骨など。

⇒こん‐せき【痕跡】

こん‐せつ【今節】

このごろ。今の時節。この節。当節。「―は万事せちがらくなって」

こん‐せつ【懇切】

①しきりに願うこと。

②きわめてねんごろで親切なこと。「―に指導する」「―丁寧」

こん‐ぜつ【困絶】

ひどく困苦窮乏すること。糧食などが欠乏して非常に苦しむこと。

こん‐ぜつ【昏絶】

目がくらんで気絶すること。

こん‐ぜつ【根絶】

根本こんぽんからなくなるようにすること。ねだやし。根こぎ。「交通事故を―する」

ごん‐せつ【言説】

(ゴンゼツとも)

⇒げんせつ

ごん‐ぜつ【言舌】

ものいい。弁舌。日葡辞書「ゴンゼッニヲヨバヌ」

ごん‐ぜつ【金漆】

①コシアブラの木。ゴンゼツノキ。

②コシアブラからとった塗料で、一種の漆。

コンセプション【conception】

①(聖母マリアについていう)受胎。妊娠。

②概念。観念。

③見解。考え方。

コンセプチュアル‐アート【conceptual art】

1960年代以降一般化した美術の一傾向。フランスの画家デュシャンを源泉とする。視覚的側面よりも概念的側面を強調し、言語・図表・写真・パフォーマンスなどによって多彩な表現を行う。概念芸術。

コンセプト【concept】

①概念。

②企画・広告などで、全体を貫く統一的な視点や考え方。

コンセルヴァトワール【conservatoire フランス】

(もとイタリアで孤児保護養育施設の意)音楽の教育機関。16世紀のイタリアに始まり、特に1795年設立のパリ音楽院が著名。

こん‐せん【金仙】

仏のこと。

こん‐せん【混戦】

①敵味方が入り乱れて戦うこと。隊伍を乱して戦うこと。乱戦。

②勝敗の予想のつかない戦い。「試合は―模様になった」

こん‐せん【混線】

①電信・電話などで、信号や通話が他のそれと混じり合うこと。

②比喩的に、幾つかの話がからみ合って、わけがわからなくなること。「話が―する」

こん‐ぜん【混然】

(→)渾然1に同じ。

こん‐ぜん【渾然】

①異なったものがまじりあって、とけ合っているさま。混然。「―たる融合」

②性質が円満で欠点のないさま。

⇒こんぜん‐いったい【渾然一体】

こんぜん‐いったい【渾然一体】

[朱熹、太極図説解]あらゆるものが完全に混ざり、溶け合って一つになっているさま。「―となる」

⇒こん‐ぜん【渾然】

コンセンサス【consensus】

意見の一致。合意。「国民の―を得る」

こんせん‐だいち【根釧台地】

北海道東部、根室・釧路地方にひろがる台地。海霧のため夏季の日照時間が少なく、無霜期間も短い。酪農が盛ん。

コンセント

(和製語)電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具。

コンセントレーション【concentration】

(気持の)集中。専心。

こん‐ぞう【紺青】‥ザウ

⇒こんじょう。蜻蛉日記中「遠山をながめやれば―を塗りたるとかや」

Munsell color system: 5PB3/4

ごんぞう【勤操】‥ザウ

平安初期の三論宗の学僧。大和の人。796年(延暦15)石淵いわぶち寺で初めて法華八講を行う。のち弘福寺ぐふくじおよび西寺さいじの別当。石淵僧正。(754〜827一説に758〜827)

ごん‐ぞう【権蔵】‥ザウ

(→)「ごんず」に同じ。ごんぞうぞうり。浄瑠璃、浦島年代記「―の旅衣」

こんぞう‐ほかん【混蔵保管】‥ザウ‥クワン

有価証券等を所有者別ではなく銘柄別に一括して保管する方法。

コンソーシアム【consortium】

①協会。組合。多く、特定の目的のために集まった企業連合をいう。

②国際借款団。発展途上国への経済援助についての調整を行うために、先進工業諸国の政府や銀行が設ける機関・会議。

コンソール【console】

①テレビや音響機器で足付きのもの。

②コンピューターなどの制御卓。通常、コンピューターに指示を与えるキーボードと情報を表示する画像表示装置を持つ。

⇒コンソール‐ボックス【console box】

コンソール‐ボックス【console box】

自動車の運転席と助手席の間に設置された箱状のもの。物入れなどに利用される。

⇒コンソール【console】

こんそくちゅう‐るい【根足虫類】

原生動物の一綱。体は粘液状で、仮足を伸ばして移動する。分裂・分芽によって増殖。アメーバ・有孔虫の類。肉質虫類。

コンソメ【consommé フランス】

澄んだスープ。↔ポタージュ

こん‐ぞめ【紺染】

紺色の染物。

コンソル‐こうさい【コンソル公債】

(consolidated annuities)イギリス政府の永久年金公債。政府には元金償還の義務がない。1751年創設。長期公債。

コン‐ソルディーノ【con sordino イタリア】

〔音〕「弱音器を付けて」の意。

こん‐そん【昆孫】

玄孫の孫。6代あとにあたる人。

こんた【此方】

〔代〕

(二人称。コナタの転)対等か目下の人に使う。お前。あなた。

⇒こんた‐しゅ【此方衆】

こん‐だ

(「のみこんだ」の略)わかった。了解した。浄瑠璃、義経千本桜「皆迄聞かず早合点、ヱヱ――」

こん‐だ【昏惰】

道理にくらく物事を怠ること。昏怠。

ごんた【権太】

(浄瑠璃「義経千本桜」鮓すし屋の段の人物いがみの権太の名に基づく)

①わるもの。ごろつき。

②いたずらで手におえない子供。

ごんだ【権田】

姓氏の一つ。

⇒ごんだ‐なおすけ【権田直助】

⇒ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

コンター【contour】

(→)等高線。

こん‐たい【困殆】

苦しみ疲れること。難儀をして気力がないこと。

こん‐たい【昏怠】

(→)昏惰こんだに同じ。

こん‐たい【根蔕】

根とへた。物事の土台。ねもと。

こん‐たい【懇待】

ねんごろにもてなすこと。

こん‐だい【今代】

①いまのよ。今世。

②現時の君主または家主の代。当代。

こん‐だい【混題】

(→)交題こうだいに同じ。

こんたい‐じ【金胎寺】

京都府相楽郡和束わづか町にある真言宗の寺。役小角えんのおづのの開山と伝え、722年(養老6)泰澄が諸堂を建て、空海・最澄らも入山したという。大峰山に準ずる修験道場。鎌倉時代の多宝塔などがある。

ごん‐だいじょう【権大乗】

〔仏〕大乗ではあるが、未だ究極の教えを説かない仮りのもの。例えば、天台宗・華厳宗の立場から法相宗・三論宗などを指していう。権大乗教。↔実大乗

ごん‐だいなごん【権大納言】

大納言の権官ごんかん。定員外の大納言。

こんたい‐りょうぶ【金胎両部】‥リヤウ‥

〔仏〕金剛界と胎蔵界。→両部

こん‐だく【混濁・溷濁】

にごること。「―の世」「意識が―する」

⇒こんだく‐りゅう【混濁流】

コンダクター【conductor】

①管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮者。楽長。

②案内人。→ツアー‐コンダクター

コンダクタンス【conductance】

電流の流れやすさを表す量。直流回路では電気抵抗の逆数、交流回路ではインピーダンスの逆数の実数部。単位はジーメンス(S)またはモー(℧)。

コンタクト【contact】

①人との連絡。接触。「―を保つ」

②(コンタクト‐プリントの略)(→)密着印画。

③コンタクト‐レンズの略。

⇒コンタクト‐レンズ【contact lens】

コンダクト【conduct】

指導すること。指揮。

コンタクト‐レンズ【contact lens】

角膜に密着させて近視・遠視などの矯正に用いる薄型レンズ。プラスチック製で、角膜障害の治療、角膜保護にも用いる。

⇒コンタクト【contact】

こんだく‐りゅう【混濁流】‥リウ

(→)乱泥流に同じ。

⇒こん‐だく【混濁・溷濁】

こんだごびょうやま‐こふん【誉田御廟山古墳】‥ベウ‥

大阪府羽曳野はびきの市にある5世紀の前方後円墳。墳長約420メートルで、日本で2番目の大きさをもつ。応神天皇陵に比定されている。誉田山古墳。→古市古墳群

こんた‐しゅ【此方衆】

あなたがた。東海道中膝栗毛2「―のことじやあござらぬ」

⇒こんた【此方】

コンタツ【contas ポルトガル】

ローマ教会の数珠。ロザリオ。

こん‐だて【献立】

料理の種類や順序の予定を立てること。また、その種類や順序。「夕食の―」「豪華な―」

⇒こんだて‐がき【献立書】

⇒こんだて‐ひょう【献立表】

こんだて‐がき【献立書】

(→)献立表に同じ。

⇒こん‐だて【献立】

こんだて‐ひょう【献立表】‥ヘウ

献立を記したもの。献立書。メニュー。

⇒こん‐だて【献立】

ごんだ‐なおすけ【権田直助】‥ナホ‥

幕末・明治の国学者。号は名越廼舎なごしのや。武蔵の人。平田篤胤あつたねに学び、皇朝医学を唱えた。明治維新後、神官。(1809〜1887)

⇒ごんだ【権田】

コンタミネーション【contamination】

①汚染。汚濁。

②(→)混交2に同じ。

こんだめん‐こうてい【混打綿工程】

綿糸紡績で、混綿機・打綿機などにより繊維塊から不純物を取り除く工程。

ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

民衆娯楽研究者・経済学者。浅草などの調査を行い、日本における民衆娯楽研究の礎を築いた。(1887〜1951)

⇒ごんだ【権田】

こん‐たん【今旦】

けさ。今朝。

こん‐たん【魂胆】

①きもったま。たましい。

②いりくんだ事情。また、こみ入ったわけのある人。情人。誹風柳多留12「―の来た夜初会は微塵なり」

③たくらみ。策略。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―手管の文ほどにおかしい事はござりますまい」。「何か―があるらしい」

⇒こんたん‐ばなし【魂胆話】

こん‐たん【懇嘆・懇歎】

ねんごろに嘆願すること。

こん‐だん【懇談】

うちとけて話し合うこと。「大臣と―する」「―会」

こんたん‐ばなし【魂胆話】

いりくんだ内証話。

⇒こん‐たん【魂胆】

こんち【今日】

(コンニチの約)きょう。

⇒こんち‐は【今日は】

こん‐ち【金地】

(須達しゅだつ長者が黄金を布施して精舎しょうじゃを釈尊に献じた故事による)仏寺の別称。金田こんでん。

こん‐ち【根治】

⇒こんじ

ごん‐ち【権智】

仏・菩薩が方便によって衆生しゅじょうを導く智慧ちえ。方便智。↔実智

こんち‐いん【金地院】‥ヰン

①京都、南禅寺の塔頭たっちゅう。応永(1394〜1428)年間、北山の地に足利義持の帰依を受けて大業が創建。江戸初期の頃、崇伝すうでんが現在地に移建。

②1610年(慶長15)崇伝が駿府に創建した寺。のち現在の芝公園内に移建。

コンチェルト【concerto イタリア】

協奏曲。コンツェルト。

⇒コンチェルト‐グロッソ【concerto grosso イタリア】

コンチェルト‐グロッソ【concerto grosso イタリア】

合奏協奏曲。また、それを演奏する2群のうち大合奏群を指す。

⇒コンチェルト【concerto イタリア】

こん‐ちくしょう【此畜生】‥シヤウ

(コンはコノの転)人をののしりいやしめて言う語。また、いまいましい場合にも言う。こんちきしょう。夏目漱石、坊つちやん「―、だれが其手に乗るものか」

ごん‐ちじ【権知事】

1869年(明治2)に府県に置かれた地方官。最初は知事の補佐役、廃藩置県後は知事不在の府県に置かれた。71年末権令ごんれいと改称。

コンチネンタル【continental】

ヨーロッパ大陸風であるさま。

⇒コンチネンタル‐グリップ【continental grip】

⇒コンチネンタル‐タンゴ【continental tango】

⇒コンチネンタル‐ブレックファースト【continental breakfast】

コンチネンタル‐グリップ【continental grip】

テニスで、ラケットの握り方の一つ。ラケット面を地面に垂直にして真上から握るもの。イングリッシュ‐グリップ。

⇒コンチネンタル【continental】

コンチネンタル‐タンゴ【continental tango】

ヨーロッパ大陸で生まれたタンゴ。アルゼンチン‐タンゴより旋律や和音を重視したものが多い。

⇒コンチネンタル【continental】

コンチネンタル‐ブレックファースト【continental breakfast】

ヨーロッパ大陸で好まれる朝食スタイル。パンとカフェ‐オ‐レなどの軽い食事。↔イングリッシュ‐ブレックファースト

⇒コンチネンタル【continental】

こんち‐は【今日は】

「こんにちは」のくだけた言い方。

⇒こんち【今日】

ゴンチャローフ【Ivan A. Goncharov】

ロシアの小説家。地主貴族の生活と心理を克明に描写。1853年(嘉永6)プチャーチン提督に随行して日本に来航。小説「オブローモフ」「断崖」、紀行「フリゲート艦パルラダ号」(「日本渡航記」はその一部分)など。(1812〜1891)

こん‐ちゅう【昆虫】

(insect 「昆」は「多い」意)節足動物門の一綱。全動物の種数の4分の3以上を包含する。体は頭・胸・腹の3部に分かれ、頭部に各1対の触角・複眼と口器、胸部に2対の翅はねと3対の脚とがある。翅は1対のもの、また無いものもある。大部分は陸生。発育の途中で顕著な変態をするものが多い。六脚虫。六足虫。

⇒こんちゅう‐ウイルス【昆虫ウイルス】

⇒こんちゅう‐ホルモン【昆虫ホルモン】

こんちゅう‐ウイルス【昆虫ウイルス】

昆虫に感染するウイルス。

⇒こん‐ちゅう【昆虫】

こんちゅうき【昆虫記】

(Souvenirs entomologiques フランス)フランスの博物学者ファーブルの著。10巻。1879〜1907年刊行。科学者の眼と詩人の心とを以て虫の行動や生活を描く。

こんちゅう‐ホルモン【昆虫ホルモン】

昆虫のホルモンの総称。脱皮ホルモン(エクジソン)・幼若ホルモン・羽化ホルモン・休眠ホルモンなど。

⇒こん‐ちゅう【昆虫】

こん‐ちょう【今朝】‥テウ

今日のあさ。けさ。

こん‐ちょう【根調】‥テウ

ある思想・作品などのもとになっているもの。基調。

コンチリサン【contrição ポルトガル】

(キリシタン用語)(→)痛悔つうかい2に同じ。どちりなきりしたん「とがを悔い悲しむ事、これ―とてとがをゆるさるる道なり」

コンツェルト【Konzert ドイツ】

⇒コンチェルト

コンツェルン【Konzern ドイツ】

関連ある各種産業部門のおのおの独立した諸企業が、一つの中央部(多くは銀行または持株会社)によって支配・統制されているもの。カルテル・トラスト以上に集中度が高く、独占の最高形態。日本では解体以前の三井・三菱・安田・住友などの財閥の類。

コンテ

コンティニュイティ(continuity)(連続の意)の略。映画・テレビの撮影台本。シナリオを基礎として各場面(カット)の区分・構図・位置・動き・台詞などを詳しく記したもの。

コンテ【conté フランス】

クレヨンの一種。黒色・茶褐色などがあり、鉛筆よりも濃淡がはっきり出、素描や写生に用いる。フランスの化学者コンテ(Nicolas Jacques C.1755〜1805)の創製。

コンデ【Maryse Condé】

カリブ海のフランス領グアドループ出身の女性作家。「セグ」二部作、「生命の樹」など。(1937〜)

こん‐てい【昆弟】

(「昆」は兄の意)兄弟。

こん‐てい【根底・根柢】

物事の土台となっているところ・事柄。ねもと。こんぽん。「その理論は―から間違っている」

こん‐でい【金泥】

⇒きんでい。

⇒こんでい‐ごま【金泥駒】

こん‐でい【健児】

(デイは「児」の古音か)

①奈良・平安時代、軍団を廃した代りに諸国に配置して、その国の兵庫および国府の守護、関所の警固などをさせた兵士。地方有力者の子弟から選抜した。こんに。

②武家時代、中間ちゅうげん・足軽などの称。こんでいわらわ。平家物語8「木曾牛飼とはえいはで、やれ子牛こでい、やれ子牛こでいといひければ」

⇒こんでい‐でん【健児田】

⇒こんでい‐どころ【健児所】

⇒こんでい‐わらわ【健児童】

こんでい‐ごま【金泥駒】

悉達多シッタルタが出家するため王宮を逃れ出た時に乗った白馬。犍陟。乾陟駒。

⇒こん‐でい【金泥】

コンディショナー【conditioner】

(「状態を整えるもの」の意)

①温度・湿度など室内環境を調節する装置。エア‐コンディショナー。

②髪の状態を整えるもの。ヘア‐コンディショナー。

コンディショニング【conditioning】

調整。調節。特に、運動選手などが体調を整えること。「―がうまくいく」

コンディション【condition】

①状態。調子。事情。「体の―を整える」「グラウンド‐―」

②条件。制約。

こんてい‐しんせい【昏定晨省】

[礼記曲礼]夕べに父母の寝床を定め、朝に父母の安否を省みること。すなわち子が父母に対して日夜よく仕えること。温凊おんせい定省。

こんでい‐でん【健児田】

奈良・平安時代、諸国に配置し健児1の食料に充てた不輸租田。

⇒こん‐でい【健児】

こんでい‐どころ【健児所】

国衙の在庁の一局の称。健児を統轄。太平記13「在庁官人・検非違使・―等」

⇒こん‐でい【健児】

コンティニュアス‐エー‐エフ【コンティニュアスAF】

(continuous AF)被写体の動きに応じて連続的にピント調整を行うオートフォーカス‐モード。

コンティニュイティ【continuity】

「コンテ」参照。

コンディヤック【Etienne Bonnot de Condillac】

フランス啓蒙期の哲学者。感覚論の代表者。(1715〜1780)

こんでい‐わらわ【健児童】‥ワラハ

(→)健児2に同じ。

⇒こん‐でい【健児】

ごん‐てき【権的】

(「的」は接尾語)権妻ごんさいのこと。

コンテクスト【context】

文章の前後の脈絡。文脈。コンテキスト。

コンテスト【contest】

優劣を競う催し。競技会。コンクール。「スピーチ‐―」

コンテナ【container】

(入れもの・容器の意)貨物輸送に用いる大型容器。これによって戸口から戸口まで一貫輸送を行い、経費節減と破損・盗難の防止を図る。

⇒コンテナ‐せん【コンテナ船】

コンテナ‐せん【コンテナ船】

貨物船の一種。貨物を詰めたコンテナを輸送する商船。

⇒コンテナ【container】

コンテムツス‐ムンヂ【Contemptus Mundi ラテン】

(「世俗を厭い捨てる」意)キリシタン版の一つ。1596年(慶長1)刊行の信心書。4巻1冊。ローマ字本。1610年刊行の国字本「こんてむつすむん地」は抄録本。→イミタティオ‐クリスティ

こん‐てん【混点】

①東洋画で樹木枝葉の密生するさまを描く技法。

②俳句点式の一つ。句のわきに引く単縦線。

こん‐でん【墾田】

律令制下、新たに開墾した田地。公墾田・私墾田がある。はりた。→新田。

⇒こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】

ごん‐でん【権殿】

(「権」は仮の意)社殿を造営・修復の時、御霊代みたましろを一時奉安する殿舎。かりどの。

こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ

743年(天平15)に制定された土地法。条件付きで開墾地を永久に収公せず私財とすることを認め、これによって大寺社・有力貴族による開墾が盛んになり、荘園制の成立につながった。→三世一身の法

⇒こん‐でん【墾田】

こんてん‐ぎ【渾天儀】

ギリシアや古代中国の天文家が工夫した球形の天体器械。周囲に角度を示す目盛を設けた環を組み合わせ、指針の回転によって天体の位置を示し、あるいは観測に用いる。渾儀。〈書言字考節用集〉

渾天儀

⇒ごんずい‐だま【権瑞玉】

ごんずい‐だま【権瑞玉】

ゴンズイの幼若魚がつくる球状の濃密な群れ。数十〜数百尾からなり、擬集にはフェロモンが関与している。

⇒ごん‐ずい【権瑞】

ごんずい‐ば【ごんずい場】

掃溜はきだめ。ごんど。

こん‐すう【根数】

〔数〕(→)不尽根数ふじんこんすうに同じ。

ごんすけ【権助】

(江戸時代、下男や飯たき男などに多い名であったことから)下男。しもべ。浮世風呂前「釈迦も孔子も於三おさんも―も」

こん‐すそご【紺裾濃】

鎧よろいの縅毛おどしげの一種。紺色で裾濃にしたもの。

コン‐スターチ【cornstarch】

⇒コーンスターチ

コンスタブル【John Constable】

イギリスの風景画家。故郷周辺の風景を好んで描いた。フランスのロマン派・印象派に影響を与えた。作「干草車」など。(1776〜1837)

コンスタン【Benjamin Constant de Rebecque】

フランスの作家・政治家。スタール夫人と共に反ナポレオン運動に参加。心理小説「アドルフ」など。(1767〜1830)

コンスタンタン【Constantan】

ニッケル45パーセント、銅55パーセントの合金。比抵抗が大きく、電気抵抗の温度係数がきわめて小さいのが特徴で、耐食性・耐酸性も強いので、標準抵抗線として電気計器・熱電対などに使用。商品名。

コンスタンチノープル【Constantinople】

(コンスタンティヌスの都の意)イスタンブールの旧称。東ローマ帝国・オスマン帝国の首都。→ビザンチウム。

⇒コンスタンチノープル‐かいきょう【コンスタンチノープル海峡】

コンスタンチノープル‐かいきょう【コンスタンチノープル海峡】‥ケフ

ダーダネルズ海峡・マルマラ海およびボスポラス海峡の総称。その通過と航行については、1936年のモントルー条約で著しく制限。

⇒コンスタンチノープル【Constantinople】

コンスタンツ【Konstanz】

ドイツ南端、バーデン‐ヴュルテンベルク州にあるボーデン湖畔の都市。1414〜18年、西方教会分裂を終わらせるため宗教会議が開かれ、フスを火刑に処した地。

コンスタンツァ【Constantza】

ルーマニア南東部の都市。黒海に面し、同国最大の貿易港を有する。人口30万9千(2003)。

コンスタンティヌス【Constantinus】

(1世)大帝。ローマ皇帝(在位306〜337)。中央集権政治を強化、330年都をローマからビザンチウムに移してコンスタンティノポリス(コンスタンチノープル)と称した。また、キリスト教を公認宗教に加え(ミラノ勅令)、ニカイア公会議を主催。(280頃〜337)

コンスタント【constant】

①一定しているさま。変わらないさま。「―な売上げ」

②〔数〕〔理〕定数。常数。

コンスティチューション【constitution】

①構成。構造。

②憲法。国法。

コンストラクション【construction】

①構造。構成。

②建設。建造。

ごん‐すもじ【権す文字】

(「すもじ」は「すけ」の女房詞)権典侍ごんてんじ。ごんのすけ。

コンズランゴ【condurango アメリカ】

(南米先住民語から)南米山地に自生する蔓性のガガイモ科植物の幹皮乾燥物。健胃薬として食欲不振・消化不良などに用いる。

コンスル【consul ラテン】

古代ローマの執政官。

こん・する【婚する】

〔自サ変〕[文]婚す(サ変)

夫婦の縁を結ぶ。結婚する。

こん・ずる【混ずる】

〔自他サ変〕[文]混ず(サ変)

①まじる。まざる。「異物が―・ずる」

②まぜる。まぜ合わせる。

こん‐せ【今世】

〔仏〕今の世。現世げんぜ。こんせい。こんぜ。

こん‐せい【今世】

⇒こんせ

こん‐せい【根生】

葉などが、直接根から生じるかまたはそのように見えるもの。

⇒こんせい‐よう【根生葉】

こん‐せい【圂圊】

(「圂」も「圊」も「かわや」の意)便所。

こん‐せい【混生】

植物など、いろいろな種類のものが、入りまじって生えること。

こん‐せい【混成】

まぜ合わせて作ること。また、混じり合ってできること。「学生と社会人の―チーム」

⇒こんせい‐がん【混成岩】

⇒こんせい‐きょうぎ【混成競技】

⇒こんせい‐しゅ【混成酒】

⇒こんせい‐りょだん【混成旅団】

こん‐せい【混声】

男声と女声とを合わせてうたうこと。↔同声。

⇒こんせい‐がっしょう【混声合唱】

こん‐せい【懇情】

⇒こんじょう。源平盛衰記24「歓喜の―深くして」

こん‐せい【懇誠・悃誠】

ねんごろで誠実なこと。まごころのこもっているさま。

こん‐せい【懇請】

ひたすらねんごろに願うこと。「協力を―する」

こんせい‐がっしょう【混声合唱】‥シヤウ

混声でする合唱。

⇒こん‐せい【混声】

こんせい‐がん【混成岩】

既存の岩石とマグマとが混じり合って生成した岩石。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐きょうぎ【混成競技】‥キヤウ‥

一人で複数の種目を行う競技。十種競技・近代五種競技・トライアスロンなど。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐し【婚生子】

(婚外子に対していう)(→)嫡出子に同じ。婚内子。

こんせい‐しゅ【混成酒】

①醸造酒・蒸留酒・アルコールに種々の果実・香料・甘味料などを加えて造った酒。リキュール・果実酒2・みりんの類。再製酒。

②カクテルのこと。

⇒こん‐せい【混成】

こんせい‐じん【金精神・金勢神】

男根に似た自然石または石製・木製の陽形をまつった神。

こんせい‐よう【根生葉】‥エフ

根から束生したように見える葉。実際にはきわめて短い茎に多数の葉が地に接して着く。タンポポの類。根出葉。根葉。ロゼット。

⇒こん‐せい【根生】

こんせい‐りょだん【混成旅団】

歩兵1旅団に、砲兵・工兵など必要な他兵種を加えて編制した独立部隊。

⇒こん‐せい【混成】

こん‐せき【今夕】

今日の夕方。こよい。こんや。「―はお招きにあずかり感謝に堪えません」

こん‐せき【今昔】

⇒こんじゃく

こん‐せき【痕跡】

何事かがあったあと。あとかた。形跡。「―をとどめる」

⇒こんせき‐きかん【痕跡器官】

ごん‐せき【権蹟・権跡】

権大納言藤原行成の筆跡。→三蹟

こんせき‐きかん【痕跡器官】‥クワン

その生物の祖先が備え、機能していたが、現在では退化したとみられる器官。例えば、人の尾骨や耳を動かす筋肉、鯨の後肢骨など。

⇒こん‐せき【痕跡】

こん‐せつ【今節】

このごろ。今の時節。この節。当節。「―は万事せちがらくなって」

こん‐せつ【懇切】

①しきりに願うこと。

②きわめてねんごろで親切なこと。「―に指導する」「―丁寧」

こん‐ぜつ【困絶】

ひどく困苦窮乏すること。糧食などが欠乏して非常に苦しむこと。

こん‐ぜつ【昏絶】

目がくらんで気絶すること。

こん‐ぜつ【根絶】

根本こんぽんからなくなるようにすること。ねだやし。根こぎ。「交通事故を―する」

ごん‐せつ【言説】

(ゴンゼツとも)

⇒げんせつ

ごん‐ぜつ【言舌】

ものいい。弁舌。日葡辞書「ゴンゼッニヲヨバヌ」

ごん‐ぜつ【金漆】

①コシアブラの木。ゴンゼツノキ。

②コシアブラからとった塗料で、一種の漆。

コンセプション【conception】

①(聖母マリアについていう)受胎。妊娠。

②概念。観念。

③見解。考え方。

コンセプチュアル‐アート【conceptual art】

1960年代以降一般化した美術の一傾向。フランスの画家デュシャンを源泉とする。視覚的側面よりも概念的側面を強調し、言語・図表・写真・パフォーマンスなどによって多彩な表現を行う。概念芸術。

コンセプト【concept】

①概念。

②企画・広告などで、全体を貫く統一的な視点や考え方。

コンセルヴァトワール【conservatoire フランス】

(もとイタリアで孤児保護養育施設の意)音楽の教育機関。16世紀のイタリアに始まり、特に1795年設立のパリ音楽院が著名。

こん‐せん【金仙】

仏のこと。

こん‐せん【混戦】

①敵味方が入り乱れて戦うこと。隊伍を乱して戦うこと。乱戦。

②勝敗の予想のつかない戦い。「試合は―模様になった」

こん‐せん【混線】

①電信・電話などで、信号や通話が他のそれと混じり合うこと。

②比喩的に、幾つかの話がからみ合って、わけがわからなくなること。「話が―する」

こん‐ぜん【混然】

(→)渾然1に同じ。

こん‐ぜん【渾然】

①異なったものがまじりあって、とけ合っているさま。混然。「―たる融合」

②性質が円満で欠点のないさま。

⇒こんぜん‐いったい【渾然一体】

こんぜん‐いったい【渾然一体】

[朱熹、太極図説解]あらゆるものが完全に混ざり、溶け合って一つになっているさま。「―となる」

⇒こん‐ぜん【渾然】

コンセンサス【consensus】

意見の一致。合意。「国民の―を得る」

こんせん‐だいち【根釧台地】

北海道東部、根室・釧路地方にひろがる台地。海霧のため夏季の日照時間が少なく、無霜期間も短い。酪農が盛ん。

コンセント

(和製語)電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具。

コンセントレーション【concentration】

(気持の)集中。専心。

こん‐ぞう【紺青】‥ザウ

⇒こんじょう。蜻蛉日記中「遠山をながめやれば―を塗りたるとかや」

Munsell color system: 5PB3/4

ごんぞう【勤操】‥ザウ

平安初期の三論宗の学僧。大和の人。796年(延暦15)石淵いわぶち寺で初めて法華八講を行う。のち弘福寺ぐふくじおよび西寺さいじの別当。石淵僧正。(754〜827一説に758〜827)

ごん‐ぞう【権蔵】‥ザウ

(→)「ごんず」に同じ。ごんぞうぞうり。浄瑠璃、浦島年代記「―の旅衣」

こんぞう‐ほかん【混蔵保管】‥ザウ‥クワン

有価証券等を所有者別ではなく銘柄別に一括して保管する方法。

コンソーシアム【consortium】

①協会。組合。多く、特定の目的のために集まった企業連合をいう。

②国際借款団。発展途上国への経済援助についての調整を行うために、先進工業諸国の政府や銀行が設ける機関・会議。

コンソール【console】

①テレビや音響機器で足付きのもの。

②コンピューターなどの制御卓。通常、コンピューターに指示を与えるキーボードと情報を表示する画像表示装置を持つ。

⇒コンソール‐ボックス【console box】

コンソール‐ボックス【console box】

自動車の運転席と助手席の間に設置された箱状のもの。物入れなどに利用される。

⇒コンソール【console】

こんそくちゅう‐るい【根足虫類】

原生動物の一綱。体は粘液状で、仮足を伸ばして移動する。分裂・分芽によって増殖。アメーバ・有孔虫の類。肉質虫類。

コンソメ【consommé フランス】

澄んだスープ。↔ポタージュ

こん‐ぞめ【紺染】

紺色の染物。

コンソル‐こうさい【コンソル公債】

(consolidated annuities)イギリス政府の永久年金公債。政府には元金償還の義務がない。1751年創設。長期公債。

コン‐ソルディーノ【con sordino イタリア】

〔音〕「弱音器を付けて」の意。

こん‐そん【昆孫】

玄孫の孫。6代あとにあたる人。

こんた【此方】

〔代〕

(二人称。コナタの転)対等か目下の人に使う。お前。あなた。

⇒こんた‐しゅ【此方衆】

こん‐だ

(「のみこんだ」の略)わかった。了解した。浄瑠璃、義経千本桜「皆迄聞かず早合点、ヱヱ――」

こん‐だ【昏惰】

道理にくらく物事を怠ること。昏怠。

ごんた【権太】

(浄瑠璃「義経千本桜」鮓すし屋の段の人物いがみの権太の名に基づく)

①わるもの。ごろつき。

②いたずらで手におえない子供。

ごんだ【権田】

姓氏の一つ。

⇒ごんだ‐なおすけ【権田直助】

⇒ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

コンター【contour】

(→)等高線。

こん‐たい【困殆】

苦しみ疲れること。難儀をして気力がないこと。

こん‐たい【昏怠】

(→)昏惰こんだに同じ。

こん‐たい【根蔕】

根とへた。物事の土台。ねもと。

こん‐たい【懇待】

ねんごろにもてなすこと。

こん‐だい【今代】

①いまのよ。今世。

②現時の君主または家主の代。当代。

こん‐だい【混題】

(→)交題こうだいに同じ。

こんたい‐じ【金胎寺】

京都府相楽郡和束わづか町にある真言宗の寺。役小角えんのおづのの開山と伝え、722年(養老6)泰澄が諸堂を建て、空海・最澄らも入山したという。大峰山に準ずる修験道場。鎌倉時代の多宝塔などがある。

ごん‐だいじょう【権大乗】

〔仏〕大乗ではあるが、未だ究極の教えを説かない仮りのもの。例えば、天台宗・華厳宗の立場から法相宗・三論宗などを指していう。権大乗教。↔実大乗

ごん‐だいなごん【権大納言】

大納言の権官ごんかん。定員外の大納言。

こんたい‐りょうぶ【金胎両部】‥リヤウ‥

〔仏〕金剛界と胎蔵界。→両部

こん‐だく【混濁・溷濁】

にごること。「―の世」「意識が―する」

⇒こんだく‐りゅう【混濁流】

コンダクター【conductor】

①管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮者。楽長。

②案内人。→ツアー‐コンダクター

コンダクタンス【conductance】

電流の流れやすさを表す量。直流回路では電気抵抗の逆数、交流回路ではインピーダンスの逆数の実数部。単位はジーメンス(S)またはモー(℧)。

コンタクト【contact】

①人との連絡。接触。「―を保つ」

②(コンタクト‐プリントの略)(→)密着印画。

③コンタクト‐レンズの略。

⇒コンタクト‐レンズ【contact lens】

コンダクト【conduct】

指導すること。指揮。

コンタクト‐レンズ【contact lens】

角膜に密着させて近視・遠視などの矯正に用いる薄型レンズ。プラスチック製で、角膜障害の治療、角膜保護にも用いる。

⇒コンタクト【contact】

こんだく‐りゅう【混濁流】‥リウ

(→)乱泥流に同じ。

⇒こん‐だく【混濁・溷濁】

こんだごびょうやま‐こふん【誉田御廟山古墳】‥ベウ‥

大阪府羽曳野はびきの市にある5世紀の前方後円墳。墳長約420メートルで、日本で2番目の大きさをもつ。応神天皇陵に比定されている。誉田山古墳。→古市古墳群

こんた‐しゅ【此方衆】

あなたがた。東海道中膝栗毛2「―のことじやあござらぬ」

⇒こんた【此方】

コンタツ【contas ポルトガル】

ローマ教会の数珠。ロザリオ。

こん‐だて【献立】

料理の種類や順序の予定を立てること。また、その種類や順序。「夕食の―」「豪華な―」

⇒こんだて‐がき【献立書】

⇒こんだて‐ひょう【献立表】

こんだて‐がき【献立書】

(→)献立表に同じ。

⇒こん‐だて【献立】

こんだて‐ひょう【献立表】‥ヘウ

献立を記したもの。献立書。メニュー。

⇒こん‐だて【献立】

ごんだ‐なおすけ【権田直助】‥ナホ‥

幕末・明治の国学者。号は名越廼舎なごしのや。武蔵の人。平田篤胤あつたねに学び、皇朝医学を唱えた。明治維新後、神官。(1809〜1887)

⇒ごんだ【権田】

コンタミネーション【contamination】

①汚染。汚濁。

②(→)混交2に同じ。

こんだめん‐こうてい【混打綿工程】

綿糸紡績で、混綿機・打綿機などにより繊維塊から不純物を取り除く工程。

ごんだ‐やすのすけ【権田保之助】

民衆娯楽研究者・経済学者。浅草などの調査を行い、日本における民衆娯楽研究の礎を築いた。(1887〜1951)

⇒ごんだ【権田】

こん‐たん【今旦】

けさ。今朝。

こん‐たん【魂胆】

①きもったま。たましい。

②いりくんだ事情。また、こみ入ったわけのある人。情人。誹風柳多留12「―の来た夜初会は微塵なり」

③たくらみ。策略。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―手管の文ほどにおかしい事はござりますまい」。「何か―があるらしい」

⇒こんたん‐ばなし【魂胆話】

こん‐たん【懇嘆・懇歎】

ねんごろに嘆願すること。

こん‐だん【懇談】

うちとけて話し合うこと。「大臣と―する」「―会」

こんたん‐ばなし【魂胆話】

いりくんだ内証話。

⇒こん‐たん【魂胆】

こんち【今日】

(コンニチの約)きょう。

⇒こんち‐は【今日は】

こん‐ち【金地】

(須達しゅだつ長者が黄金を布施して精舎しょうじゃを釈尊に献じた故事による)仏寺の別称。金田こんでん。

こん‐ち【根治】

⇒こんじ

ごん‐ち【権智】

仏・菩薩が方便によって衆生しゅじょうを導く智慧ちえ。方便智。↔実智

こんち‐いん【金地院】‥ヰン

①京都、南禅寺の塔頭たっちゅう。応永(1394〜1428)年間、北山の地に足利義持の帰依を受けて大業が創建。江戸初期の頃、崇伝すうでんが現在地に移建。

②1610年(慶長15)崇伝が駿府に創建した寺。のち現在の芝公園内に移建。

コンチェルト【concerto イタリア】

協奏曲。コンツェルト。

⇒コンチェルト‐グロッソ【concerto grosso イタリア】

コンチェルト‐グロッソ【concerto grosso イタリア】

合奏協奏曲。また、それを演奏する2群のうち大合奏群を指す。

⇒コンチェルト【concerto イタリア】

こん‐ちくしょう【此畜生】‥シヤウ

(コンはコノの転)人をののしりいやしめて言う語。また、いまいましい場合にも言う。こんちきしょう。夏目漱石、坊つちやん「―、だれが其手に乗るものか」

ごん‐ちじ【権知事】

1869年(明治2)に府県に置かれた地方官。最初は知事の補佐役、廃藩置県後は知事不在の府県に置かれた。71年末権令ごんれいと改称。

コンチネンタル【continental】

ヨーロッパ大陸風であるさま。

⇒コンチネンタル‐グリップ【continental grip】

⇒コンチネンタル‐タンゴ【continental tango】

⇒コンチネンタル‐ブレックファースト【continental breakfast】

コンチネンタル‐グリップ【continental grip】

テニスで、ラケットの握り方の一つ。ラケット面を地面に垂直にして真上から握るもの。イングリッシュ‐グリップ。

⇒コンチネンタル【continental】

コンチネンタル‐タンゴ【continental tango】

ヨーロッパ大陸で生まれたタンゴ。アルゼンチン‐タンゴより旋律や和音を重視したものが多い。

⇒コンチネンタル【continental】

コンチネンタル‐ブレックファースト【continental breakfast】

ヨーロッパ大陸で好まれる朝食スタイル。パンとカフェ‐オ‐レなどの軽い食事。↔イングリッシュ‐ブレックファースト

⇒コンチネンタル【continental】

こんち‐は【今日は】

「こんにちは」のくだけた言い方。

⇒こんち【今日】

ゴンチャローフ【Ivan A. Goncharov】

ロシアの小説家。地主貴族の生活と心理を克明に描写。1853年(嘉永6)プチャーチン提督に随行して日本に来航。小説「オブローモフ」「断崖」、紀行「フリゲート艦パルラダ号」(「日本渡航記」はその一部分)など。(1812〜1891)

こん‐ちゅう【昆虫】

(insect 「昆」は「多い」意)節足動物門の一綱。全動物の種数の4分の3以上を包含する。体は頭・胸・腹の3部に分かれ、頭部に各1対の触角・複眼と口器、胸部に2対の翅はねと3対の脚とがある。翅は1対のもの、また無いものもある。大部分は陸生。発育の途中で顕著な変態をするものが多い。六脚虫。六足虫。

⇒こんちゅう‐ウイルス【昆虫ウイルス】

⇒こんちゅう‐ホルモン【昆虫ホルモン】

こんちゅう‐ウイルス【昆虫ウイルス】

昆虫に感染するウイルス。

⇒こん‐ちゅう【昆虫】

こんちゅうき【昆虫記】

(Souvenirs entomologiques フランス)フランスの博物学者ファーブルの著。10巻。1879〜1907年刊行。科学者の眼と詩人の心とを以て虫の行動や生活を描く。

こんちゅう‐ホルモン【昆虫ホルモン】

昆虫のホルモンの総称。脱皮ホルモン(エクジソン)・幼若ホルモン・羽化ホルモン・休眠ホルモンなど。

⇒こん‐ちゅう【昆虫】

こん‐ちょう【今朝】‥テウ

今日のあさ。けさ。

こん‐ちょう【根調】‥テウ

ある思想・作品などのもとになっているもの。基調。

コンチリサン【contrição ポルトガル】

(キリシタン用語)(→)痛悔つうかい2に同じ。どちりなきりしたん「とがを悔い悲しむ事、これ―とてとがをゆるさるる道なり」

コンツェルト【Konzert ドイツ】

⇒コンチェルト

コンツェルン【Konzern ドイツ】

関連ある各種産業部門のおのおの独立した諸企業が、一つの中央部(多くは銀行または持株会社)によって支配・統制されているもの。カルテル・トラスト以上に集中度が高く、独占の最高形態。日本では解体以前の三井・三菱・安田・住友などの財閥の類。

コンテ

コンティニュイティ(continuity)(連続の意)の略。映画・テレビの撮影台本。シナリオを基礎として各場面(カット)の区分・構図・位置・動き・台詞などを詳しく記したもの。

コンテ【conté フランス】

クレヨンの一種。黒色・茶褐色などがあり、鉛筆よりも濃淡がはっきり出、素描や写生に用いる。フランスの化学者コンテ(Nicolas Jacques C.1755〜1805)の創製。

コンデ【Maryse Condé】

カリブ海のフランス領グアドループ出身の女性作家。「セグ」二部作、「生命の樹」など。(1937〜)

こん‐てい【昆弟】

(「昆」は兄の意)兄弟。

こん‐てい【根底・根柢】

物事の土台となっているところ・事柄。ねもと。こんぽん。「その理論は―から間違っている」

こん‐でい【金泥】

⇒きんでい。

⇒こんでい‐ごま【金泥駒】

こん‐でい【健児】

(デイは「児」の古音か)

①奈良・平安時代、軍団を廃した代りに諸国に配置して、その国の兵庫および国府の守護、関所の警固などをさせた兵士。地方有力者の子弟から選抜した。こんに。

②武家時代、中間ちゅうげん・足軽などの称。こんでいわらわ。平家物語8「木曾牛飼とはえいはで、やれ子牛こでい、やれ子牛こでいといひければ」

⇒こんでい‐でん【健児田】

⇒こんでい‐どころ【健児所】

⇒こんでい‐わらわ【健児童】

こんでい‐ごま【金泥駒】

悉達多シッタルタが出家するため王宮を逃れ出た時に乗った白馬。犍陟。乾陟駒。

⇒こん‐でい【金泥】

コンディショナー【conditioner】

(「状態を整えるもの」の意)

①温度・湿度など室内環境を調節する装置。エア‐コンディショナー。

②髪の状態を整えるもの。ヘア‐コンディショナー。

コンディショニング【conditioning】

調整。調節。特に、運動選手などが体調を整えること。「―がうまくいく」

コンディション【condition】

①状態。調子。事情。「体の―を整える」「グラウンド‐―」

②条件。制約。

こんてい‐しんせい【昏定晨省】

[礼記曲礼]夕べに父母の寝床を定め、朝に父母の安否を省みること。すなわち子が父母に対して日夜よく仕えること。温凊おんせい定省。

こんでい‐でん【健児田】

奈良・平安時代、諸国に配置し健児1の食料に充てた不輸租田。

⇒こん‐でい【健児】

こんでい‐どころ【健児所】

国衙の在庁の一局の称。健児を統轄。太平記13「在庁官人・検非違使・―等」

⇒こん‐でい【健児】

コンティニュアス‐エー‐エフ【コンティニュアスAF】

(continuous AF)被写体の動きに応じて連続的にピント調整を行うオートフォーカス‐モード。

コンティニュイティ【continuity】

「コンテ」参照。

コンディヤック【Etienne Bonnot de Condillac】

フランス啓蒙期の哲学者。感覚論の代表者。(1715〜1780)

こんでい‐わらわ【健児童】‥ワラハ

(→)健児2に同じ。

⇒こん‐でい【健児】

ごん‐てき【権的】

(「的」は接尾語)権妻ごんさいのこと。

コンテクスト【context】

文章の前後の脈絡。文脈。コンテキスト。

コンテスト【contest】

優劣を競う催し。競技会。コンクール。「スピーチ‐―」

コンテナ【container】

(入れもの・容器の意)貨物輸送に用いる大型容器。これによって戸口から戸口まで一貫輸送を行い、経費節減と破損・盗難の防止を図る。

⇒コンテナ‐せん【コンテナ船】

コンテナ‐せん【コンテナ船】

貨物船の一種。貨物を詰めたコンテナを輸送する商船。

⇒コンテナ【container】

コンテムツス‐ムンヂ【Contemptus Mundi ラテン】

(「世俗を厭い捨てる」意)キリシタン版の一つ。1596年(慶長1)刊行の信心書。4巻1冊。ローマ字本。1610年刊行の国字本「こんてむつすむん地」は抄録本。→イミタティオ‐クリスティ

こん‐てん【混点】

①東洋画で樹木枝葉の密生するさまを描く技法。

②俳句点式の一つ。句のわきに引く単縦線。

こん‐でん【墾田】

律令制下、新たに開墾した田地。公墾田・私墾田がある。はりた。→新田。

⇒こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】

ごん‐でん【権殿】

(「権」は仮の意)社殿を造営・修復の時、御霊代みたましろを一時奉安する殿舎。かりどの。

こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ

743年(天平15)に制定された土地法。条件付きで開墾地を永久に収公せず私財とすることを認め、これによって大寺社・有力貴族による開墾が盛んになり、荘園制の成立につながった。→三世一身の法

⇒こん‐でん【墾田】

こんてん‐ぎ【渾天儀】

ギリシアや古代中国の天文家が工夫した球形の天体器械。周囲に角度を示す目盛を設けた環を組み合わせ、指針の回転によって天体の位置を示し、あるいは観測に用いる。渾儀。〈書言字考節用集〉

渾天儀

コンデンサー【condenser】

①電気の導体に多量の電荷を蓄積させる装置。絶縁した二つの導体(両極)が接近し、正負の電荷を帯びると、その電気間の引力により電荷が蓄えられる。バリコン・ライデン瓶びんの類。キャパシター。蓄電器。

②復水器。

③集光鏡。

⇒コンデンサー‐スピーカー

⇒コンデンサー‐マイクロフォン【condenser microphone】

コンデンサー‐スピーカー

(和製語condenser speaker)音声電圧により変化する静電力を利用して振動板を駆動する方式のスピーカー。

⇒コンデンサー【condenser】

コンデンサー‐マイクロフォン【condenser microphone】

音圧に応じて振動膜が振動する際の静電容量の変化から電気出力信号を取り出す方式のマイクロフォン。

⇒コンデンサー【condenser】

ごん‐てんじ【権典侍】

内侍司ないしのつかさの官名。典侍の次に位するもの。

コンデンス‐ミルク【condensed milk】

牛乳に砂糖を加え、煮つめて濃縮したもの。加糖練乳。→エバミルク→練乳

コンテンツ【contents】

①中身。内容。

②書籍の目次。

③放送やインターネットで提供されるテキスト・音声・動画などの情報の内容。

⇒コンテンツ‐プロバイダー【contents provider】

コンテンツ‐プロバイダー【contents provider】

デジタル化されたコンテンツを提供する事業者。ニュース・音楽・映画・ソフトウェア・データベース・オンライン‐ゲームなどを提供する。コンテンツ‐サービス‐プロバイダー(CSP)。CP

⇒コンテンツ【contents】

コンテンポラリー【contemporary】

(「同時代の」の意)当世風。現代的。

コント【conte フランス】

①軽妙で機知に富んだ短い物語。短編よりさらに短い小説。掌話。→ノベル→ロマン→ロマンス。

②諷刺・諧謔かいぎゃくに富んだ寸劇。

コント【Auguste Comte】

フランスの哲学者。社会学の祖。科学の進歩は神学的・形而上学的・実証的の3段階にわたるとし、実証的な社会学を創始。晩年には宗教的になり人類教(la religion d'Humanité フランス)を説く。著「実証哲学講義」「実証政治体系」。(1798〜1857)

こん‐ど【今度】

①このたび。今回。史記抄「―の功を賞せらるるぞ」。「―の事件」

②この次。「―行きます」「また―ね」

ごん‐ど【埃所】

(ゴミドコロの約転)掃溜はきだめ。ごしずい場。ごんずい場。こんずり場。

こん‐とう【今冬】

今年の冬。

こん‐とう【昏倒】‥タウ

目がくらんで倒れること。宮崎三昧、指環「荘一はお蓮の殺されしと云ふを聞いて一時―するばかりに驚きしが」

こん‐とう【懇到】‥タウ

ねんごろで行き届くこと。「―な指導」

こんどう【近藤】

姓氏の一つ。

⇒こんどう‐いさみ【近藤勇】

⇒こんどう‐じゅうぞう【近藤重蔵】

⇒こんどう‐よしき【近藤芳樹】

⇒こんどう‐よしみ【近藤芳美】

こん‐どう【坤道】‥ダウ

①大地の道。

②女の守るべき柔順の道。↔乾道けんどう。→坤

こん‐どう【金堂】‥ダウ

寺院で、本尊を安置する仏堂。伽藍の中心をなす。堂内を金色にすることからこの名が付けられたという。本堂。

こん‐どう【金銅】

銅に金鍍金きんめっきしたもの。「釈迦仏―像」

こん‐どう【混同】

①混合して一つになること。混合して一つにすること。

②区別すべきものを、同一のものとまちがえること。「公私―」

③〔法〕同一物の所有権と他の物権が同一人に帰した場合や、債権と債務が同一人に帰した場合に、その物権や債務が存在意義を失って消滅すること。

こんどう‐いさみ【近藤勇】

幕末の新撰組局長。天然理心流師範近藤周助の養子。名は昌宜。武蔵の人。1863年(文久3)幕府の浪士隊に採用され、新撰組を結成、諸藩の倒幕志士を捕殺。のち戊辰戦争で政府軍と甲斐勝沼・下総流山に戦って敗れ、武蔵板橋で斬首。(1834〜1868)

近藤勇

提供:毎日新聞社

コンデンサー【condenser】

①電気の導体に多量の電荷を蓄積させる装置。絶縁した二つの導体(両極)が接近し、正負の電荷を帯びると、その電気間の引力により電荷が蓄えられる。バリコン・ライデン瓶びんの類。キャパシター。蓄電器。

②復水器。

③集光鏡。

⇒コンデンサー‐スピーカー

⇒コンデンサー‐マイクロフォン【condenser microphone】

コンデンサー‐スピーカー

(和製語condenser speaker)音声電圧により変化する静電力を利用して振動板を駆動する方式のスピーカー。

⇒コンデンサー【condenser】

コンデンサー‐マイクロフォン【condenser microphone】

音圧に応じて振動膜が振動する際の静電容量の変化から電気出力信号を取り出す方式のマイクロフォン。

⇒コンデンサー【condenser】

ごん‐てんじ【権典侍】

内侍司ないしのつかさの官名。典侍の次に位するもの。

コンデンス‐ミルク【condensed milk】

牛乳に砂糖を加え、煮つめて濃縮したもの。加糖練乳。→エバミルク→練乳

コンテンツ【contents】

①中身。内容。

②書籍の目次。

③放送やインターネットで提供されるテキスト・音声・動画などの情報の内容。

⇒コンテンツ‐プロバイダー【contents provider】

コンテンツ‐プロバイダー【contents provider】

デジタル化されたコンテンツを提供する事業者。ニュース・音楽・映画・ソフトウェア・データベース・オンライン‐ゲームなどを提供する。コンテンツ‐サービス‐プロバイダー(CSP)。CP

⇒コンテンツ【contents】

コンテンポラリー【contemporary】

(「同時代の」の意)当世風。現代的。

コント【conte フランス】

①軽妙で機知に富んだ短い物語。短編よりさらに短い小説。掌話。→ノベル→ロマン→ロマンス。

②諷刺・諧謔かいぎゃくに富んだ寸劇。

コント【Auguste Comte】

フランスの哲学者。社会学の祖。科学の進歩は神学的・形而上学的・実証的の3段階にわたるとし、実証的な社会学を創始。晩年には宗教的になり人類教(la religion d'Humanité フランス)を説く。著「実証哲学講義」「実証政治体系」。(1798〜1857)

こん‐ど【今度】

①このたび。今回。史記抄「―の功を賞せらるるぞ」。「―の事件」

②この次。「―行きます」「また―ね」

ごん‐ど【埃所】

(ゴミドコロの約転)掃溜はきだめ。ごしずい場。ごんずい場。こんずり場。

こん‐とう【今冬】

今年の冬。

こん‐とう【昏倒】‥タウ

目がくらんで倒れること。宮崎三昧、指環「荘一はお蓮の殺されしと云ふを聞いて一時―するばかりに驚きしが」

こん‐とう【懇到】‥タウ

ねんごろで行き届くこと。「―な指導」

こんどう【近藤】

姓氏の一つ。

⇒こんどう‐いさみ【近藤勇】

⇒こんどう‐じゅうぞう【近藤重蔵】

⇒こんどう‐よしき【近藤芳樹】

⇒こんどう‐よしみ【近藤芳美】

こん‐どう【坤道】‥ダウ

①大地の道。

②女の守るべき柔順の道。↔乾道けんどう。→坤

こん‐どう【金堂】‥ダウ

寺院で、本尊を安置する仏堂。伽藍の中心をなす。堂内を金色にすることからこの名が付けられたという。本堂。

こん‐どう【金銅】

銅に金鍍金きんめっきしたもの。「釈迦仏―像」

こん‐どう【混同】

①混合して一つになること。混合して一つにすること。

②区別すべきものを、同一のものとまちがえること。「公私―」

③〔法〕同一物の所有権と他の物権が同一人に帰した場合や、債権と債務が同一人に帰した場合に、その物権や債務が存在意義を失って消滅すること。

こんどう‐いさみ【近藤勇】

幕末の新撰組局長。天然理心流師範近藤周助の養子。名は昌宜。武蔵の人。1863年(文久3)幕府の浪士隊に採用され、新撰組を結成、諸藩の倒幕志士を捕殺。のち戊辰戦争で政府軍と甲斐勝沼・下総流山に戦って敗れ、武蔵板橋で斬首。(1834〜1868)

近藤勇

提供:毎日新聞社

⇒こんどう【近藤】

ごんどう‐くじら【巨頭鯨】‥クヂラ

(ゴトウクジラ(五島鯨)の訛)大形のイルカ。体長5〜7メートルで、頭が大きく、吻はとがっていない。灰黒色。肉や油は上質ではないが、有用。北太平洋に分布し、日本近海にも多い。

ゴンドウクジラ

撮影:小宮輝之

⇒こんどう【近藤】

ごんどう‐くじら【巨頭鯨】‥クヂラ

(ゴトウクジラ(五島鯨)の訛)大形のイルカ。体長5〜7メートルで、頭が大きく、吻はとがっていない。灰黒色。肉や油は上質ではないが、有用。北太平洋に分布し、日本近海にも多い。

ゴンドウクジラ

撮影:小宮輝之

こんどう‐じゅうぞう【近藤重蔵】‥ヂユウザウ

江戸後期の探検家・書誌学者。幕府先手組与力。名は守重、号は正斎。幕命をうけて、5度北蝦夷・千島列島を探査。のち書物奉行。著「金銀図録」「外蕃通書」「蝦夷地全図」「憲教類典」など。(1771〜1829)

⇒こんどう【近藤】

こんどう‐よしき【近藤芳樹】

幕末・明治初年の国学者・歌人。長州藩士。藩校明倫館助教。号は寄居。本居大平の門人。宮内省出仕。(1801〜1880)

⇒こんどう【近藤】

こんどう‐よしみ【近藤芳美】

歌人。本名、芽美よしみ。朝鮮馬山生れ。戦後派を代表する歌人の一人。無名者の歌を積極的に評価した。歌集「早春歌」「黒豹」。(1913〜2006)

⇒こんどう【近藤】

コンドーム【Kondom ドイツ】

薄いゴムで作った男性用の避妊・性病予防用のサック。ルーデサック。スキン。

こん‐とく【坤徳】

皇后の徳。↔乾徳けんとく

こん‐とく【懇篤・悃篤】

親切で手厚いこと。ねんごろ。「御―なお言葉を賜りありがたく存じます」

こん‐どさ【紺土佐】

紺色染めの厚い和紙。雨傘・和書の表紙などに用いる。土佐の産。

こん‐とし【来ん年】

(「ん(む)」は推量の助動詞)今年の次に来るべき年。らいねん。

コンドミニアム【condominium】

分譲形式で区分所有する集合住宅。分譲マンション。

コントラ【contra】

(反対・逆の意)

⇒コントラ‐かじ【コントラ舵】

⇒コントラ‐プロペラ【contra-propeller】

ゴンドラ【gondola イタリア】

①イタリアの水都ヴェネツィアで用いられる黒塗りの平底のボート。船首・船尾は高くそり上がっている。一人で漕ぐ。夏目漱石、三四郎「何だか

こんどう‐じゅうぞう【近藤重蔵】‥ヂユウザウ

江戸後期の探検家・書誌学者。幕府先手組与力。名は守重、号は正斎。幕命をうけて、5度北蝦夷・千島列島を探査。のち書物奉行。著「金銀図録」「外蕃通書」「蝦夷地全図」「憲教類典」など。(1771〜1829)

⇒こんどう【近藤】

こんどう‐よしき【近藤芳樹】

幕末・明治初年の国学者・歌人。長州藩士。藩校明倫館助教。号は寄居。本居大平の門人。宮内省出仕。(1801〜1880)

⇒こんどう【近藤】

こんどう‐よしみ【近藤芳美】

歌人。本名、芽美よしみ。朝鮮馬山生れ。戦後派を代表する歌人の一人。無名者の歌を積極的に評価した。歌集「早春歌」「黒豹」。(1913〜2006)

⇒こんどう【近藤】

コンドーム【Kondom ドイツ】

薄いゴムで作った男性用の避妊・性病予防用のサック。ルーデサック。スキン。

こん‐とく【坤徳】

皇后の徳。↔乾徳けんとく

こん‐とく【懇篤・悃篤】

親切で手厚いこと。ねんごろ。「御―なお言葉を賜りありがたく存じます」

こん‐どさ【紺土佐】

紺色染めの厚い和紙。雨傘・和書の表紙などに用いる。土佐の産。

こん‐とし【来ん年】

(「ん(む)」は推量の助動詞)今年の次に来るべき年。らいねん。

コンドミニアム【condominium】

分譲形式で区分所有する集合住宅。分譲マンション。

コントラ【contra】

(反対・逆の意)

⇒コントラ‐かじ【コントラ舵】

⇒コントラ‐プロペラ【contra-propeller】

ゴンドラ【gondola イタリア】

①イタリアの水都ヴェネツィアで用いられる黒塗りの平底のボート。船首・船尾は高くそり上がっている。一人で漕ぐ。夏目漱石、三四郎「何だか ニスらしい。画舫ゴンドラにでも乗つて見たい心持がする」

ゴンドラ

ニスらしい。画舫ゴンドラにでも乗つて見たい心持がする」

ゴンドラ

②飛行船・気球・ロープウェーなどの吊りかご。吊り座席。

コンドライト【chondrite】

隕石の一種。石質隕石に属す最も普通の隕石。コンドリュールという球状の鉱物集合体を含む。球顆隕石。球粒隕石。

コントラ‐かじ【コントラ舵】‥カヂ

プロペラの流れを整流させ、推進効率の向上をはかる目的で設計された舵。舵柱の前縁に上下逆のねじれを付けてある。

⇒コントラ【contra】

コントラスト【contrast】

①対照。対比。

②(写真用語)被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には、それらの全体としての明暗の調子。

コンドラチェフ【Nikolai D. Kondrat'ev】

ロシアの経済学者。スターリン時代に反体制の罪で逮捕、処刑。著「長期波動論」など。(1892〜1938)

⇒コンドラチェフ‐じゅんかん【コンドラチェフ循環】

コンドラチェフ‐じゅんかん【コンドラチェフ循環】‥クワン

〔経〕(発見者コンドラチェフの名に因む)技術革新の集団的発生に起因する景気循環の長期波動。約50年の周期をもつ。コンドラチェフの波。

⇒コンドラチェフ【Nikolai D. Kondrat'ev】

コントラバス【Kontrabass ドイツ】

バイオリン属の弦楽器。チェロより大きく、最低音部を担い、4弦もしくは5弦。ジャズの演奏にも用いる。ダブル‐ベース。バス。ベース。

コントラファゴット【contrafagotto イタリア】

〔音〕(→)ダブル‐バスーンに同じ。

コントラ‐プロペラ【contra-propeller】

一軸上に互いに回転方向の逆なプロペラを組み合わせ、回転反力の影響を打消したプロペラ。

⇒コントラ【contra】

コントラプンクト【Kontrapunkt ドイツ】

〔音〕(→)対位法。

コントラルト【contralto イタリア】

女声の最低音域。また、その歌手。アルト。

コンドル【cóndor スペイン】

(もとケチュア語cunturから)タカ目コンドル科の大形猛禽の総称。黒色で、頭・頸には羽毛がなく、死肉を食う。アメリカ大陸にのみ産し、7種。また、その一種。南アメリカの高山にすみ、頸に白色の襟巻があり、大形。伝説でインカの帝王の生れかわりとされる。

コンドル

②飛行船・気球・ロープウェーなどの吊りかご。吊り座席。

コンドライト【chondrite】

隕石の一種。石質隕石に属す最も普通の隕石。コンドリュールという球状の鉱物集合体を含む。球顆隕石。球粒隕石。

コントラ‐かじ【コントラ舵】‥カヂ

プロペラの流れを整流させ、推進効率の向上をはかる目的で設計された舵。舵柱の前縁に上下逆のねじれを付けてある。

⇒コントラ【contra】

コントラスト【contrast】

①対照。対比。

②(写真用語)被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には、それらの全体としての明暗の調子。

コンドラチェフ【Nikolai D. Kondrat'ev】

ロシアの経済学者。スターリン時代に反体制の罪で逮捕、処刑。著「長期波動論」など。(1892〜1938)

⇒コンドラチェフ‐じゅんかん【コンドラチェフ循環】

コンドラチェフ‐じゅんかん【コンドラチェフ循環】‥クワン

〔経〕(発見者コンドラチェフの名に因む)技術革新の集団的発生に起因する景気循環の長期波動。約50年の周期をもつ。コンドラチェフの波。

⇒コンドラチェフ【Nikolai D. Kondrat'ev】

コントラバス【Kontrabass ドイツ】

バイオリン属の弦楽器。チェロより大きく、最低音部を担い、4弦もしくは5弦。ジャズの演奏にも用いる。ダブル‐ベース。バス。ベース。

コントラファゴット【contrafagotto イタリア】

〔音〕(→)ダブル‐バスーンに同じ。

コントラ‐プロペラ【contra-propeller】

一軸上に互いに回転方向の逆なプロペラを組み合わせ、回転反力の影響を打消したプロペラ。

⇒コントラ【contra】

コントラプンクト【Kontrapunkt ドイツ】

〔音〕(→)対位法。

コントラルト【contralto イタリア】

女声の最低音域。また、その歌手。アルト。

コンドル【cóndor スペイン】

(もとケチュア語cunturから)タカ目コンドル科の大形猛禽の総称。黒色で、頭・頸には羽毛がなく、死肉を食う。アメリカ大陸にのみ産し、7種。また、その一種。南アメリカの高山にすみ、頸に白色の襟巻があり、大形。伝説でインカの帝王の生れかわりとされる。

コンドル

トキイロコンドル

撮影:小宮輝之

トキイロコンドル

撮影:小宮輝之

コンドル【Josiah Conder】

イギリスの建築家。1877年(明治10)工部大学校教師として来日。東京帝室博物館・鹿鳴館・ニコライ堂などを設計・建築。東京で没。コンデル。(1852〜1920)

コンドルセ【Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat Condorcet】

フランスの啓蒙思想家・数学者。立法議会の公教育委員会委員長として教育制度改革に尽力。公教育の理念を示した。恐怖政治下に人類の進歩の無限に対する信念を述べた主著「人間精神進歩の歴史的概観」がある。(1743〜1794)

コントルダンス【contredanse フランス】

18世紀にフランスで流行したダンス。2拍子系のテンポの速い陽気な踊り。

コンドロイチン‐りゅうさん【コンドロイチン硫酸】‥リウ‥

カルボキシ基(‐COOH)、硫酸基(‐OSO3H)、アセトアミノ基(‐NHCOCH3)をもつ多糖。軟骨の主成分。骨・角膜・血管壁などの結合組織にも含まれる。組織中では蛋白質と結合して存在。

コントローラー【controller】

①電気の整流器。

②機械の制御装置。

③企業経営の管理者。また、その機関。

コントロール【control】

①制御すること。うま

コンドル【Josiah Conder】

イギリスの建築家。1877年(明治10)工部大学校教師として来日。東京帝室博物館・鹿鳴館・ニコライ堂などを設計・建築。東京で没。コンデル。(1852〜1920)

コンドルセ【Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat Condorcet】

フランスの啓蒙思想家・数学者。立法議会の公教育委員会委員長として教育制度改革に尽力。公教育の理念を示した。恐怖政治下に人類の進歩の無限に対する信念を述べた主著「人間精神進歩の歴史的概観」がある。(1743〜1794)

コントルダンス【contredanse フランス】

18世紀にフランスで流行したダンス。2拍子系のテンポの速い陽気な踊り。

コンドロイチン‐りゅうさん【コンドロイチン硫酸】‥リウ‥

カルボキシ基(‐COOH)、硫酸基(‐OSO3H)、アセトアミノ基(‐NHCOCH3)をもつ多糖。軟骨の主成分。骨・角膜・血管壁などの結合組織にも含まれる。組織中では蛋白質と結合して存在。

コントローラー【controller】

①電気の整流器。

②機械の制御装置。

③企業経営の管理者。また、その機関。

コントロール【control】

①制御すること。うま広辞苑に「根性」で始まるの検索結果 1-6。