複数辞典一括検索+![]()

![]()

きり【桐】🔗⭐🔉

きり【桐】

①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」

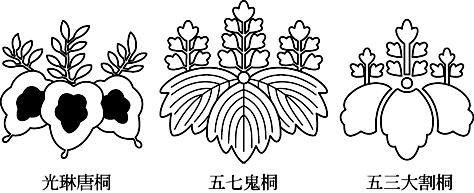

キリ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

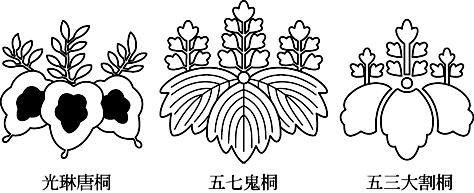

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

きり‐あさ【桐麻】🔗⭐🔉

きり‐あさ【桐麻】

〔植〕イチビの別称。

きり‐あぶら【桐油】🔗⭐🔉

きり‐あぶら【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きり‐がみ【桐紙】🔗⭐🔉

きり‐がみ【桐紙】

桐の木を紙のように薄くけずったもの。ボール箱の周囲などに張る。

きり‐が‐やつ【桐ヶ谷】🔗⭐🔉

きり‐が‐やつ【桐ヶ谷】

〔植〕(もと鎌倉桐ヶ谷から出たから)サクラの一品種。花は薄紅色。多くは八重咲き。

きり‐さし【桐指】🔗⭐🔉

きり‐さし【桐指】

桐材でつくった指物さしもの細工。

きりたけ【桐竹】🔗⭐🔉

きりたけ【桐竹】

浄瑠璃人形遣いの家名。

⇒きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】

きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】‥ジフラウ🔗⭐🔉

きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】‥ジフラウ

人形遣い。

①(初世)本名、小林福太郎。桐竹門十郎の子。大阪の人。派手な芸風で、明治期の代表的名人。(1845頃〜1910)

②(2世)本名、磯川佐吉。堺生れ。女形遣いの名手。(1900〜1970)

⇒きりたけ【桐竹】

きり‐つぼ【桐壺】🔗⭐🔉

きり‐つぼ【桐壺】

①(庭に桐が植えてあるからいう)(→)淑景舎しげいしゃの別称。

②源氏物語第1帖の巻名。桐壺帝と桐壺更衣との悲恋、およびその間に生まれた光源氏の12歳までの物語。

⇒きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

⇒きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】🔗⭐🔉

きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

源氏物語を読み始めたが冒頭の「桐壺」でやめてしまうように、あきやすくて読書や勉強が長続きしないこと。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】🔗⭐🔉

きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

源氏物語の桐壺巻から花宴巻まで在位する帝。賢木さかき巻で崩。その後宮に桐壺更衣・藤壺中宮などあり、朱雀院・光源氏・宇治八の宮などの父、また冷泉院の表面上の父。崩後、須磨に流謫るたく中の源氏の夢に現れる。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きり‐に‐ほうおう【桐に鳳凰】‥ワウ🔗⭐🔉

きり‐に‐ほうおう【桐に鳳凰】‥ワウ

紋所の名。翼を左右に張った鳳凰を上にし、下に桐の葉と花を配して円形につくったもの。

○義理にもぎりにも

本心ではないにしても。かりにも。どんなによく言おうとしても。多く下に打消の語を伴う。「―上手だとは言えない」

⇒ぎ‐り【義理】

きりの【桐野】🔗⭐🔉

きりの【桐野】

姓氏の一つ。

⇒きりの‐としあき【桐野利秋】

きり‐の‐いと【桐の糸】🔗⭐🔉

きり‐の‐いと【桐の糸】

(琴には桐の材を用いるからいう)琴の弦。また、琴を弾くこと。琴。経信集「心をすます我なれや―にもたづさはる身にしむことは」

きりのき‐ずみ【桐の木炭】🔗⭐🔉

きりのき‐ずみ【桐の木炭】

桐の木で製した炭。火薬にまぜ、または懐炉灰などに用いる。

きり‐の‐と【桐の薹】🔗⭐🔉

きり‐の‐と【桐の薹】

(キリノトウの約)

①紋所の名。ふつう、桐の紋といっているもの。→桐2。

②(模様に桐の薹1が用いてあったのでいう)一歩金いちぶきん。好色一代男7「鑓手やりてまでも光を飾る―をもらひ」

きりの‐としあき【桐野利秋】🔗⭐🔉

きりの‐としあき【桐野利秋】

幕末・維新期の軍人。陸軍少将。薩摩藩士。前名、中村半次郎。幕末、志士として活動。維新後陸軍に入るが、征韓論政変で辞職。西南戦争に西郷隆盛を助けて戦い、城山に自刃。(1838〜1877)

⇒きりの【桐野】

きりのはな【桐の花】🔗⭐🔉

きりのはな【桐の花】

北原白秋の第1歌集。1913年(大正2)刊。伝統詩型に近代感覚で異国情調や退廃美を盛り込んだ浪漫主義の代表的歌集。

きり‐ひおけ【桐火桶】‥ヲケ🔗⭐🔉

きり‐ひおけ【桐火桶】‥ヲケ

桐の木をえぐって作った丸火鉢。

きりひおけ【桐火桶】‥ヲケ(作品名)🔗⭐🔉

きりひおけ【桐火桶】‥ヲケ

歌論書。1巻。藤原定家が俊成の遺教を記したと称する偽書。きりびおけ。

きり‐ひとは【桐一葉】🔗⭐🔉

きり‐ひとは【桐一葉】

桐の葉が一枚落ちるのを見て、秋の訪れを知ること。衰亡のきざしの象徴とされる。〈[季]秋〉

きりひとは【桐一葉】(作品名)🔗⭐🔉

きりひとは【桐一葉】

戯曲。坪内逍遥作。豊臣氏没落前の情景を脚色した史劇。新歌舞伎の代表作。1894〜95年(明治27〜28)初稿発表。1904年初演。続編に「沓手鳥ほととぎす孤城落月」がある。

→文献資料[桐一葉]

きりゅう【桐生】キリフ(地名)🔗⭐🔉

きりゅう【桐生】キリフ

群馬県南東部の市。足利・伊勢崎とならぶ北関東の機業地。近年は機械・金属工業も立地。人口12万8千。

⇒きりゅう‐おりもの【桐生織物】

きりゅう【桐生】キリフ(姓氏)🔗⭐🔉

きりゅう【桐生】キリフ

姓氏の一つ。

⇒きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】

きりゅう‐おりもの【桐生織物】キリフ‥🔗⭐🔉

きりゅう‐おりもの【桐生織物】キリフ‥

桐生で産する織物の総称。江戸初期以来、京都西陣の技法を取り入れた高級織物で知られる。

⇒きりゅう【桐生】

きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】キリフイウイウ🔗⭐🔉

きりゅう‐ゆうゆう【桐生悠々】キリフイウイウ

ジャーナリスト。本名、政次。金沢生れ。東大卒。信濃毎日新聞主筆。雑誌「他山の石」を発刊し、軍部・戦争批判を続ける。(1873〜1941)

⇒きりゅう【桐生】

とうじょう‐は【桐城派】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

とうじょう‐は【桐城派】‥ジヤウ‥

清代の古文家の一派。安徽桐城の人方苞ほうほうに始まり、劉大櫆だいかい・姚鼐ようだいはその代表者。

とうほう‐がくえん‐だいがく【桐朋学園大学】‥ヱン‥🔗⭐🔉

とうほう‐がくえん‐だいがく【桐朋学園大学】‥ヱン‥

私立音楽大学の一つ。1941年創設の山水中学校・高等女学校が起源。48年「子供のための音楽教室」開設。55年短期大学、61年現大学。調布市。

とう‐ゆ【桐油】🔗⭐🔉

とう‐ゆ【桐油】

①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。

②桐油紙の略。

③桐油合羽の略。

⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】

⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】

とうゆ‐うるし【桐油漆】🔗⭐🔉

とうゆ‐うるし【桐油漆】

桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】🔗⭐🔉

とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】

桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。

⇒とう‐ゆ【桐油】

とうゆ‐がみ【桐油紙】🔗⭐🔉

とうゆ‐がみ【桐油紙】

桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。

⇒とう‐ゆ【桐油】

[漢]桐🔗⭐🔉

桐 字形

〔木部6画/10画/人名/2245・364D〕

〔音〕トウ(漢) ドウ(慣)

〔訓〕きり

[意味]

木の名。きり。「桐油・梧桐ごどう・ごとう」

〔木部6画/10画/人名/2245・364D〕

〔音〕トウ(漢) ドウ(慣)

〔訓〕きり

[意味]

木の名。きり。「桐油・梧桐ごどう・ごとう」

〔木部6画/10画/人名/2245・364D〕

〔音〕トウ(漢) ドウ(慣)

〔訓〕きり

[意味]

木の名。きり。「桐油・梧桐ごどう・ごとう」

〔木部6画/10画/人名/2245・364D〕

〔音〕トウ(漢) ドウ(慣)

〔訓〕きり

[意味]

木の名。きり。「桐油・梧桐ごどう・ごとう」

広辞苑に「桐」で始まるの検索結果 1-35。