複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょう【橋】ケウ🔗⭐🔉

きょう【橋】ケウ

①はし。はしを数える語。「天草五―」

②〔医〕(pons ラテン)脳の一部。下方は延髄、上方は中脳に連なる。後方の小脳の左右両葉を橋状に連結しているように見えるのでこの名がある。延髄とともに脳神経の神経細胞群(核と呼ぶ)をもち、呼吸・循環・嚥下えんげなどの反射運動の中枢をなす。橋髄。→脳(図)

きょう‐か【橋架】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐か【橋架】ケウ‥

橋げた。橋。

きょう‐きゃく【橋脚】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐きゃく【橋脚】ケウ‥

橋桁はしげたを支える柱。橋台とともに橋の下部構造をなす。

きょう‐こう【橋構】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐こう【橋構】ケウ‥

橋に用いる構桁こうげた。

きょう‐しょう【橋床】ケウシヤウ🔗⭐🔉

きょう‐しょう【橋床】ケウシヤウ

橋の床板部分。その荷重を支える構造を含めていうこともある。

きょう‐だい【橋台】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐だい【橋台】ケウ‥

橋の両端で橋を支える構造物。

きょう‐てい【橋亭】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐てい【橋亭】ケウ‥

庭園の泉水の橋近くに設けたあずまや。

きょう‐とう【橋塔】ケウタフ🔗⭐🔉

きょう‐とう【橋塔】ケウタフ

橋の入口や橋脚の上部に作られた塔や門。

きょうとう‐ほ【橋頭堡】ケウ‥🔗⭐🔉

きょうとう‐ほ【橋頭堡】ケウ‥

(bridge-head)

①橋梁を直接掩護えんごするため、その前方その他必要な所に築設する陣地。

②渡河・上陸作戦の際、その地点を確保し、後続部隊の作戦の地歩を得るための拠点。また比喩的に、拠点・足場。「―を築く」

きょう‐はん【橋畔】ケウ‥🔗⭐🔉

きょう‐はん【橋畔】ケウ‥

橋のたもと。

きょう‐りょう【橋梁】ケウリヤウ🔗⭐🔉

きょう‐りょう【橋梁】ケウリヤウ

交通路を連絡するために、河川・湖沼・運河・渓谷などの上に架設する構造物。構造上、桁橋・アーチ橋・吊橋などがある。かけはし。はし。

はし【橋】🔗⭐🔉

はし【橋】

①おもに水流・渓谷、または低地や他の交通路の上にかけわたして通路とするもの。橋梁きょうりょう。伊勢物語「―を八つわたせるによりてなむ八橋といひける」。「―をかける」

②転じて、かけわたすもの。仲介。媒介。

⇒橋が無ければ渡られぬ

⇒橋を掛ける

⇒橋を渡す

はし‐いた【橋板】🔗⭐🔉

はし‐いた【橋板】

橋桁はしげたの上に敷いた板。

はし‐うら【橋占】🔗⭐🔉

はし‐うら【橋占】

橋のほとりに立って往来の人の言葉を聞き、それによって吉凶をうらなうこと。

はしおか【橋岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

はしおか【橋岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】

はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】‥ヲカキウ‥ラウ🔗⭐🔉

はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】‥ヲカキウ‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。高松生れ。23世宗家観世清廉の門人。特異な芸境を開く。(1884〜1963)

⇒はしおか【橋岡】

はし‐がかり【橋掛り】🔗⭐🔉

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐かけ【橋掛け・橋架け】🔗⭐🔉

はし‐かけ【橋掛け・橋架け】

橋をかけること。橋渡し。

○箸が転んでもおかしい年頃はしがころんでもおかしいとしごろ

日常のたわいないことでもおかしく感ずる年頃。思春期の娘にいう。

⇒はし【箸】

はし‐がため【橋固め】🔗⭐🔉

はし‐がため【橋固め】

橋のあたりを警固すること。また、その人。

○橋が無ければ渡られぬはしがなければわたられぬ

ある目的を達しようとするには、先ずなかだちが必要である。

⇒はし【橋】

○橋が無ければ渡られぬはしがなければわたられぬ🔗⭐🔉

○橋が無ければ渡られぬはしがなければわたられぬ

ある目的を達しようとするには、先ずなかだちが必要である。

⇒はし【橋】

はし‐がね【端金】

物の端につける金属。

はじ‐がま・し【恥がまし】ハヂ‥

〔形シク〕

恥となるようである。恥さらしである。はずかしい。枕草子162「人に―・しきこと言ひつけたり」

はし‐がみ【箸紙】

紙を折り畳んで、箸をさすようにしたもの。新年の太箸にはこれを使う。〈[季]新年〉

はじかみ【薑・椒】

ショウガ。またはサンショウの古称。〈[季]秋〉。古事記中「垣もとに植ゑし―口ひひく」

⇒はじかみ‐いお【椒魚】

はじかみ‐いお【椒魚】‥イヲ

サンショウウオの古称。〈本草和名〉

⇒はじかみ【薑・椒】

はじ‐がわ・し【恥がはし】ハヂガハシ

〔形シク〕

はずかしい感じである。はじがまし。ひとりね「たちまち野干やかんの姿をあらはしけるこそ―・しけれ」

はじき【弾き】

①はじくこと。また、その力。

②物をはじく仕掛け。ばね。

③三味線のひき方。左手の指で弦をはじいて音を出すこと。

④釣竿のこと。弾はね竿。はんりき。やぎ。

⑤石弾いしはじき。おはじき。

⑥ピストルの隠語。

⇒はじき‐がね【弾き金】

⇒はじき‐ざる【弾き猿】

⇒はじき‐しょうぎ【弾き将棋】

⇒はじき‐だけ【弾き竹】

⇒はじき‐まめ【弾き豆】

⇒はじき‐ゆみ【弾弓】

はじ‐き【土師器】

弥生土器の系譜につながる、古墳時代以降の素焼の赤褐色の土器。文様は少なく、実用的で、煮炊きや食器に用いるものが多い。

はじき‐がね【弾き金】

はじくように装置した金具。ばね。

⇒はじき【弾き】

はじき‐ざる【弾き猿】

竿に抱きつかせた紅布製の猿を下部に取り付けた竹発条たけばねで弾いて昇り降りさせる玩具。

⇒はじき【弾き】

はじき‐しょうぎ【弾き将棋】‥シヤウ‥

将棋の遊びの一つ。将棋の駒を用い、一方は歩ふを、一方は大きい駒を盤の端に並べ、交互に指で駒をはじき、早く相手の駒全部を盤から落とした方が勝ち。

⇒はじき【弾き】

はじき‐だけ【弾き竹】

(→)「犬除よけ」2の別称。

⇒はじき【弾き】

はじき‐だ・す【弾き出す】

〔他五〕

①はじいて外へ出す。「爪で―・す」

②のけものにして押し出す。古今著聞集18「心得つ雁食はんとて若党が老いたる者を―・すとは」。「異分子を―・す」

③そろばんを用いて計算する。転じて、費用を算段する。「経費を―・す」

はじき‐まめ【弾き豆】

⇒はじけまめ。

⇒はじき【弾き】

はしき‐やし【愛しきやし】

(ハ(愛)シの連体形に間投助詞ヤおよび強めの副助詞シの付いたもの)愛すべきである。いとおしい。また感動詞的に、ああ。はしきよし。はしけやし。万葉集7「―我家わぎえの毛桃」

はじき‐ゆみ【弾弓】

⇒だんぐう

⇒はじき【弾き】

はしき‐よし【愛しきよし】

(→)「はしきやし」に同じ。万葉集5「―かくのみからに」

はし‐きら‐ず【端切らず】

①漉すいたままで上下左右の端を裁たない和紙。

②細川紙の別称。

はし‐ぎわ【橋際】‥ギハ

橋のそば。はしづめ。橋畔。

はじ・く【弾く】

[一]〔他五〕

①押し曲げられた物がはね返る力でうつ。万葉集14「みちのくのあだたら真弓―・きおきて反せらしめ来なば弦つらはかめかも」。徒然草「碁盤の隅に石を立てて―・くに、むかひなる石をまぼりて―・くは当らず」

②のけものにする。排斥する。はねてよせつけない。「不適格者を―・く」「油は水を―・く」

③(そろばん珠を指先で動かして)計算する。「そろばんを―・く」「損得を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒はじける(下一)

はし‐ぐい【橋杙・橋杭】‥グヒ

橋桁はしげたを支えるくい。橋柱。

⇒はしぐい‐いわ【橋杭岩】

はしぐい‐いわ【橋杭岩】‥グヒイハ

橋杭のように並んだ岩。和歌山県の南端、串本町の海岸にあるものは有名。

⇒はし‐ぐい【橋杙・橋杭】

はし‐くぎ【橋釘】

橋板を打つのに用いる大形の折釘。

はしぐち【橋口】

姓氏の一つ。

⇒はしぐち‐ごよう【橋口五葉】

はしぐち‐ごよう【橋口五葉】‥エフ

版画家。本名、清。鹿児島生れ。東京美術学校卒。夏目漱石・泉鏡花らの作品を装丁。浮世絵を研究、多色木版の美人画などを制作。(1880〜1921)

⇒はしぐち【橋口】

はし‐くよう【橋供養】‥ヤウ

架橋工事が完了して、その橋の上で行う供養。源平盛衰記19「其の年の三月中旬に渡辺の―あり」

はし‐くれ【端くれ】

①材木などのはしを切ったもの。きれはし。はし。

②とるに足りない存在だが、一応その部類に属する者。多く、謙遜していう語。「武士の―」

はしけ【艀】

艀船の略。

⇒はしけ‐ぶね【艀船】

⇒はしけ‐わたし【艀渡し】

はし‐げた【橋桁】

橋で、橋脚の上にわたして橋板を支えさせる材。

はしけ‐ぶね【艀船】

陸と停泊中の本船との間を、乗客や貨物を乗せて運ぶ小舟。ふせん。

⇒はしけ【艀】

はじけ‐まめ【弾け豆】

①ソラマメを炒るなどして弾けさせたもの。はじきまめ。

②ソラマメの異称。

はしけ‐やし【愛しけやし】

(→)「はしきやし」に同じ。古事記中「―吾家わぎえの方よ雲居立ち来も」

はし・ける【艀ける】

〔他下一〕

(「艀はしけ」の動詞化)

①艀で運ぶ。移す。また、行く。

②少しずつとりのぞく。滑稽本、続膝栗毛「時に腹の雑物を少し―・けたくなつた」

③こっそりとる。くすねる。

はじ・ける【弾ける】

〔自下一〕[文]はじ・く(下二)

裂けて開く。成熟して割れる。罅裂かれつする。はぜる。「豆のさやが―・ける」「笑い声が―・ける」

はしけ‐わたし【艀渡し】

取引した商品の受渡しが、艀に積み込む時に完了すると定める契約。→エフ‐オー‐ビー(FOB)

⇒はしけ【艀】

はし‐ご【梯子・梯】

①高い所へ寄せかけて登る道具。2本の長い材に、幾段もの横木を取り付けて足掛りとしたもの。かけはし。「―をかける」

②階段。だんばしご。きざはし。

③梯子酒の略。

④「梯子飲み」の略。

⑤梯子持の略。

⇒はしご‐ざけ【梯子酒】

⇒はしご‐しゃ【梯子車】

⇒はしご‐だん【梯子段】

⇒はしご‐のみ【梯子飲み】

⇒はしご‐のり【梯子乗り】

⇒はしご‐もち【梯子持】

⇒梯子を外される

はしこ・い

〔形〕[文]はしこ・し(ク)

挙動がすばやい。敏捷である。すばしこい。はしっこい。「―・い子」

はし‐こく【波斯国】

⇒はし(波斯)1

はし‐ごく【走ごく】

(ハシリコクラの約転)かけっこ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「祖父様何ぢやと―で出で来る子供の頑是なき」

は‐じごく【破地獄】‥ヂ‥

〔仏〕地獄の苦を打ち破ること。

はしご‐ざけ【梯子酒】

次々と場所を変えて酒を飲み歩くこと。梯子飲み。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はしご‐しゃ【梯子車】

高層建築の火災に備え、長く延びる梯子を装備した消防自動車。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はしご‐だん【梯子段】

勾配が急な階段。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はし‐ことば【端詞】

詩歌などの前に、その由来を書きつけたもの。はしがき。ことばがき。

はしご‐のみ【梯子飲み】

(→)梯子酒に同じ。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はしご‐のり【梯子乗り】

直立した梯子の上で曲芸をすること。また、その人。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

はしご‐もち【梯子持】

消火の時、梯子を持つ役の人。

⇒はし‐ご【梯子・梯】

バシコルトスタン【Bashkortostan】

ロシア連邦内の共和国。ヴォルガ川とウラル山脈との間に位置する。石油・天然ガスの産地。面積14万3000平方キロメートル。人口410万4千(2002)。首都ウファ。旧称バシキール。

はし‐ぎわ【橋際】‥ギハ🔗⭐🔉

はし‐ぎわ【橋際】‥ギハ

橋のそば。はしづめ。橋畔。

はし‐ぐい【橋杙・橋杭】‥グヒ🔗⭐🔉

はし‐ぐい【橋杙・橋杭】‥グヒ

橋桁はしげたを支えるくい。橋柱。

⇒はしぐい‐いわ【橋杭岩】

はしぐい‐いわ【橋杭岩】‥グヒイハ🔗⭐🔉

はしぐい‐いわ【橋杭岩】‥グヒイハ

橋杭のように並んだ岩。和歌山県の南端、串本町の海岸にあるものは有名。

⇒はし‐ぐい【橋杙・橋杭】

はし‐くぎ【橋釘】🔗⭐🔉

はし‐くぎ【橋釘】

橋板を打つのに用いる大形の折釘。

はしぐち【橋口】🔗⭐🔉

はしぐち【橋口】

姓氏の一つ。

⇒はしぐち‐ごよう【橋口五葉】

はしぐち‐ごよう【橋口五葉】‥エフ🔗⭐🔉

はしぐち‐ごよう【橋口五葉】‥エフ

版画家。本名、清。鹿児島生れ。東京美術学校卒。夏目漱石・泉鏡花らの作品を装丁。浮世絵を研究、多色木版の美人画などを制作。(1880〜1921)

⇒はしぐち【橋口】

はし‐くよう【橋供養】‥ヤウ🔗⭐🔉

はし‐くよう【橋供養】‥ヤウ

架橋工事が完了して、その橋の上で行う供養。源平盛衰記19「其の年の三月中旬に渡辺の―あり」

はし‐げた【橋桁】🔗⭐🔉

はし‐げた【橋桁】

橋で、橋脚の上にわたして橋板を支えさせる材。

はし‐すずみ【橋涼み】🔗⭐🔉

はし‐すずみ【橋涼み】

橋の上で涼むこと。橋上の納涼。〈[季]夏〉

はし‐せん【橋銭】🔗⭐🔉

はし‐せん【橋銭】

橋を渡る時、通行料として払う銭。はしちん。泉鏡花、風流線「其の旅の女から、此処の―を取つたらうか」

はしだ【橋田】🔗⭐🔉

はしだ【橋田】

姓氏の一つ。

⇒はしだ‐くにひこ【橋田邦彦】

はしだ‐くにひこ【橋田邦彦】🔗⭐🔉

はしだ‐くにひこ【橋田邦彦】

生理学者・政治家。鳥取県生れ。東大卒、同教授・一高校長。近衛・東条両内閣の文相。太平洋戦争終結後、戦犯に指名され、自殺。(1882〜1945)

⇒はしだ【橋田】

はし‐づくり【橋造り】🔗⭐🔉

はし‐づくり【橋造り】

橋を建造すること。また、その人。拾遺和歌集恋「葛城やわれやは久米の―」

はし‐づめ【橋詰・橋爪】🔗⭐🔉

はし‐づめ【橋詰・橋爪】

橋のつきるところ。橋のたもと。はしぎわ。

はし‐どの【橋殿】🔗⭐🔉

はし‐どの【橋殿】

池などの上に、橋のように掛け渡して造った家。宇津保物語楼上下「楼の西東の―に迎へて立つ」

はしばさみ‐いし【橋挟み石】🔗⭐🔉

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばしら【橋柱】🔗⭐🔉

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】🔗⭐🔉

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はし‐ばん【橋番】🔗⭐🔉

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】🔗⭐🔉

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はしべんけい【橋弁慶】🔗⭐🔉

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はし‐ますがた【橋枡形】🔗⭐🔉

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】🔗⭐🔉

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

○始まらないはじまらない

ききめがない。無駄である。「今さら嘆いても―」

⇒はじま・る【始まる】

はし‐むこう【橋向う】‥ムカウ🔗⭐🔉

はし‐むこう【橋向う】‥ムカウ

橋を隔てた向う側。また、その土地。

はし‐もと【橋本】🔗⭐🔉

はし‐もと【橋本】

橋のたもと。はしづめ。為忠百首「うゑしより―さらぬおそ桜」

はしもと【橋本】(地名)🔗⭐🔉

はしもと【橋本】

和歌山県北東部の市。紀ノ川河谷に位置し、高野山参詣の宿場。河港・商業の中心として発達。人口6万9千。

はしもと【橋本】(姓氏)🔗⭐🔉

はしもと‐がほう【橋本雅邦】‥ハウ🔗⭐🔉

はしもと‐がほう【橋本雅邦】‥ハウ

日本画家。本名、長郷。江戸に生まれ、狩野勝川院雅信に学び、勝園雅邦ただくにと号す。東京美術学校教授として横山大観・下村観山・菱田春草らを指導。岡倉天心とともに日本美術院を創設する。作「白雲紅樹図」「竜虎図」など。(1835〜1908)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐かんせつ【橋本関雪】‥クワン‥🔗⭐🔉

はしもと‐かんせつ【橋本関雪】‥クワン‥

日本画家。本名、関一。神戸生れ。竹内栖鳳に四条派を学んだのち、中国・日本の古典研究を通じて独自の画風を確立した。文展・帝展で活躍。作「玄猿」など。(1883〜1945)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐くにひこ【橋本国彦】🔗⭐🔉

はしもと‐くにひこ【橋本国彦】

作曲家。東京生れ。東京音楽学校教授。歌曲の発展に貢献。作「お菓子と娘」「城ヶ島の雨(合唱曲)」など。(1904〜1949)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐さない【橋本左内】🔗⭐🔉

はしもと‐さない【橋本左内】

幕末の志士。福井藩士。号は景岳。緒方洪庵らに蘭学・医学を学び、藩の洋学を振興。藩主松平慶永に認められて藩政革新に当たる。将軍継嗣問題で慶喜よしのぶ擁立に尽力、安政の大獄に連座し斬罪。著「啓発録」など。(1834〜1859)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐しんきち【橋本進吉】🔗⭐🔉

はしもと‐しんきち【橋本進吉】

国語学者。福井県生れ。東大教授。国語の歴史的研究の開拓者の一人。特に上代特殊仮名遣の研究などを始め、国語音韻史の骨格を作ったほか、文節論に基づく文法体系を考えるなど国語学の各方面にすぐれた業績を残した。著「国語学概論」「古代国語の音韻について」など。(1882〜1945)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐そうきち【橋本宗吉】🔗⭐🔉

はしもと‐そうきち【橋本宗吉】

江戸後期の蘭学者。号は曇斎。阿波生れ。江戸の大槻玄沢に学び、大坂で蘭学塾を開いた。著訳「和蘭新訳地球図」「阿蘭陀始制エレキテル究理原」「西洋医事集成宝函」など。(1763〜1836)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐びょう【橋本病】‥ビヤウ🔗⭐🔉

はしもと‐びょう【橋本病】‥ビヤウ

慢性甲状腺炎。女性の30〜50歳台に好発し、頸部に固い瀰漫びまん性の甲状腺腫ができ、慢性に進行する。甲状腺機能はほぼ正常だが、病変が高度になると一般に低下する。血液中に甲状腺に対する自己抗体が出現し、代表的な臓器特異性自己免疫疾患とされる。1912年日本の外科医橋本策(1881〜1934)が初めて記載。

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐へいはち【橋本平八】🔗⭐🔉

はしもと‐へいはち【橋本平八】

木彫家。伊勢市生れ。日本美術院に所属。独自の彩色彫刻を試みる。(1897〜1935)

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐めいじ【橋本明治】‥ヂ🔗⭐🔉

はしもと‐めいじ【橋本明治】‥ヂ

日本画家。島根県生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事。大胆な構図と明快な線による独自の肖像画を描く。文化勲章。(1904〜1991)

橋本明治

撮影:田沼武能

⇒はしもと【橋本】

⇒はしもと【橋本】

⇒はしもと【橋本】

⇒はしもと【橋本】

はしもと‐りゅうたろう【橋本竜太郎】‥ラウ🔗⭐🔉

はしもと‐りゅうたろう【橋本竜太郎】‥ラウ

政治家。東京生れ。慶大卒。厚相・蔵相等を歴任。1996〜98年首相。行財政改革を推進。(1937〜2006)

橋本首相 第139臨時国会で所信表明演説 (1996年11月29日)

提供:毎日新聞社

⇒はしもと【橋本】

⇒はしもと【橋本】

⇒はしもと【橋本】

⇒はしもと【橋本】

はし‐もり【橋守】🔗⭐🔉

はし‐もり【橋守】

橋を守る人。橋番。古今和歌集雑「ちはやぶる宇治の―」

はし‐ろう【橋廊】‥ラウ🔗⭐🔉

はし‐ろう【橋廊】‥ラウ

下が池・水路または通路になっている廊下。

はし‐わたし【橋渡し】🔗⭐🔉

はし‐わたし【橋渡し】

①橋をわたすこと。橋をかけること。

②なかだちをすること。また、その人。仲介。「二人の仲の―をする」

○箸を下ろすはしをおろす

(→)「箸をつける」に同じ。

⇒はし【箸】

○恥をかくはじをかく

人前で恥かしい思いをする。面目を失う。

⇒はじ【恥・辱】

○橋を掛けるはしをかける

関係をつける。渡りをつける。

⇒はし【橋】

○恥を曝すはじをさらす

大勢の人の前で恥をかく。「世間に―」

⇒はじ【恥・辱】

○恥を知るはじをしる

恥ずべきことを知る。恥を恥として知る。

⇒はじ【恥・辱】

○恥を雪ぐはじをすすぐ

受けた恥を拭い清める。名誉を挽回する。雪辱せつじょく。「恥をそそぐ」とも。

⇒はじ【恥・辱】

○恥を捨つはじをすつ

恥をかえりみない。竹取物語「面おもなきことをば―とは言ひける」

⇒はじ【恥・辱】

○箸をつけるはしをつける

食べはじめる。食べかける。箸を下ろす。

⇒はし【箸】

○箸を取るはしをとる

食事をはじめる。

⇒はし【箸】

○恥を見すはじをみす

恥をかかせる。恥辱を与える。竹取物語「さが尻をかき出でて、ここらの公人に見せて、恥を見せん」

⇒はじ【恥・辱】

○箸を持って食うばかりにはしをもってくうばかりに

それ以上は世話のしようがないところまで世話のゆきとどくことのたとえ。

⇒はし【箸】

○橋を渡すはしをわたす

双方の間にあってなかだちをする。渡りをつける。

⇒はし【橋】

○橋を掛けるはしをかける🔗⭐🔉

○橋を掛けるはしをかける

関係をつける。渡りをつける。

⇒はし【橋】

○橋を渡すはしをわたす🔗⭐🔉

○橋を渡すはしをわたす

双方の間にあってなかだちをする。渡りをつける。

⇒はし【橋】

は‐しん【把針】

裁縫。針仕事。また、それをする人。日葡辞書「ハシンヲスル」

は‐しん【波心】

波のまんなか。水心。

ハ‐ジン【Ha Jin・哈金】

アメリカの中国系作家。中国遼寧省生れ。英語作家として、主に文革期中国の不条理を描く。作「待ち暮らし」。(1956〜)

ば‐しん【馬身】

馬の鼻先から尻までの長さ。競馬で、馬と馬との間の距離を表すのに用いる。「1―の差」

ば‐しん【婆心】

(→)老婆心に同じ。

はす【斜】

ななめ。すじかい。はすかい。「―に切る」

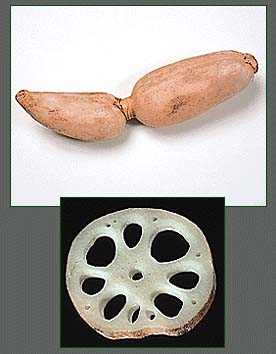

はす【蓮・藕】

(「はちす」の略)スイレン科の多年草。インドなどの原産。古く大陸から渡来した。仏教とのかかわりが強く、寺院の池、また池沼・水田などに栽培。長い根茎は先端にゆくほど肥大し、ひげ根を出す。葉は水面にぬき出て、円く楯形で直径60センチメートルに達し、長柄がある。夏、白色または紅色などの花を開く。普通16弁。果実・根茎(蓮根れんこん)などを食用。古名、はちす。〈[季]夏〉

ハス

提供:OPO

蓮

撮影:関戸 勇

蓮

撮影:関戸 勇

はす【鰣】

コイ科の淡水産の硬骨魚。琵琶湖・淀川水系および福井県の三方湖・鰣川などに産する。全長約30センチメートル。上顎が「へ」字形に曲がる。上部は青黒く、腹部は白い。他の魚を食害することがある。ケタ。ハソ。〈[季]夏〉。色葉字類抄「鰣、ハソ、又ハス」

はす(雄)

はす【鰣】

コイ科の淡水産の硬骨魚。琵琶湖・淀川水系および福井県の三方湖・鰣川などに産する。全長約30センチメートル。上顎が「へ」字形に曲がる。上部は青黒く、腹部は白い。他の魚を食害することがある。ケタ。ハソ。〈[季]夏〉。色葉字類抄「鰣、ハソ、又ハス」

はす(雄)

は・す【馳す】

〔自他下二〕

⇒はせる(下一)

は・す【破す】

〔他サ変〕

①破る。こわす。

②他の説を言いやぶる。説破する。

③(そろばんで)珠をくずす。御破算にする。〈日葡辞書〉

はず【筈・弭・彇】

①弓の両端の弦つるをかける所。弓を射る時、上になる方を末筈うらはず、下になる方を本筈もとはずという。ゆはず。平家物語4「さがらうものをば弓の―に取りつかせよ」

②弓に矢をつがえる時、弦からはずれないために、矢の末端につけるもの。また、矢の末端。やはず。平家物語11「塗箆ぬりのに黒ほろはいだる大の矢をもて、…ひやうづばと射て―の隠るる程ぞ射籠いこうだる」

③(弓の筈と弦とが合うことからという)当然のこと。道理。わけ。狂言、秀句大名「此の傘をくれう―はないが、何と思うてくれた」。「そんな―はない」

④約束。予定。日葡辞書「ハズヲアワスル」「ハズガチガウ」

⑤相撲で、押すときに、親指と人差指とを矢筈の形に開いて、相手の腋わきの下・脇腹などに当てること。「―にかかる」

⑥1銭。楊弓・大弓で銭を賭物にする時の隠語。餓鬼。

⑦和船で、帆柱先端の帆を巻き上げる滑車のある部分に、綱がはずれないように作った木枠。

⇒筈が合わぬ

は‐ず【巴豆】‥ヅ

トウダイグサ科の常緑小高木。熱帯アジアの原産。高さ3〜6メートルほど。花は単性で緑白色、枝頂に総状につく。蒴果さくかは卵形、3個の白色の種子がある。種子の漢方生薬名を巴豆といい、峻下剤。また、搾って巴豆油はずゆを採る。有毒。色葉字類抄「巴頭、ハツ」→巴豆油

はず

は・す【馳す】

〔自他下二〕

⇒はせる(下一)

は・す【破す】

〔他サ変〕

①破る。こわす。

②他の説を言いやぶる。説破する。

③(そろばんで)珠をくずす。御破算にする。〈日葡辞書〉

はず【筈・弭・彇】

①弓の両端の弦つるをかける所。弓を射る時、上になる方を末筈うらはず、下になる方を本筈もとはずという。ゆはず。平家物語4「さがらうものをば弓の―に取りつかせよ」

②弓に矢をつがえる時、弦からはずれないために、矢の末端につけるもの。また、矢の末端。やはず。平家物語11「塗箆ぬりのに黒ほろはいだる大の矢をもて、…ひやうづばと射て―の隠るる程ぞ射籠いこうだる」

③(弓の筈と弦とが合うことからという)当然のこと。道理。わけ。狂言、秀句大名「此の傘をくれう―はないが、何と思うてくれた」。「そんな―はない」

④約束。予定。日葡辞書「ハズヲアワスル」「ハズガチガウ」

⑤相撲で、押すときに、親指と人差指とを矢筈の形に開いて、相手の腋わきの下・脇腹などに当てること。「―にかかる」

⑥1銭。楊弓・大弓で銭を賭物にする時の隠語。餓鬼。

⑦和船で、帆柱先端の帆を巻き上げる滑車のある部分に、綱がはずれないように作った木枠。

⇒筈が合わぬ

は‐ず【巴豆】‥ヅ

トウダイグサ科の常緑小高木。熱帯アジアの原産。高さ3〜6メートルほど。花は単性で緑白色、枝頂に総状につく。蒴果さくかは卵形、3個の白色の種子がある。種子の漢方生薬名を巴豆といい、峻下剤。また、搾って巴豆油はずゆを採る。有毒。色葉字類抄「巴頭、ハツ」→巴豆油

はず

ハズ

ハズバンドの略。

は・ず【恥づ・愧づ・羞づ・慙づ】ハヅ

〔自上二〕

⇒はじる(上一)

は・ず【爆ず・罅ず】

〔自下二〕

⇒はぜる(下一)

ば‐す【馬尾毛】

馬の尻尾の毛。馬巣織ばすおり・釣糸などに用いる。す(馬尾)。

バス【bass ドイツ】

(英語読みでベースとも)

①男声の最低音域。また、その音域の歌手。

②和声または対位法で、最低声部。

③弦楽器では、コントラバスの略。管楽器では、低音部を受け持つバスーン・バス‐クラリネット・チューバの類を指す。

バス【bath】

洋風の浴槽。また、浴室。

バス【bus】

(omnibusの略)

①大型の乗合自動車。通常、一定の路線を運行し、一定の運賃で乗客の輸送をする。「市―」「観光―」

②複数の信号源からの信号をそれぞれ複数の宛先へまとめて伝送するための信号線。

⇒バスに乗り遅れる

ば‐ず【馬爪】‥ヅ

鼈甲べっこうの代用にする馬のつめ。

パス【PAS】

(→)パラアミノ‐サリチル酸の略称。抗結核薬。

パス【pass】

①通過すること。合格。及第。「入学試験に―する」

②無料乗車券。無料入場券。優待券。定期券。

③バスケット‐ボール・フット‐ボールなどで、競技者が味方の競技者にボールを送ること。送球。「―が乱れる」

④トランプなどで、自分の順番をとばして次の番に回すこと。

⑤かかわらずに済ませること。やりすごすこと。「今回の飲み会は―する」

パス【path】

(「小道」の意)コンピューターで、ファイルやフォルダーの補助記憶装置内での所在を示す文字列。

パス

キャリパスの略。「内―」「外―」

パス【Octavio Paz】

メキシコの詩人・評論家。詩集「言葉のかげの自由」、評論「弓と竪琴」「孤独の迷宮」など。ノーベル賞。(1914〜1998)

は‐すい【破水】

分娩の時、羊膜(卵膜)が破れて、羊水が排出されること。また、その羊水。

はす‐いけ【蓮池】

蓮を植えてある池。〈[季]夏〉

はす‐いと【蓮糸】

⇒はすのいと

ばすい‐ぼく【馬酔木】

〔植〕アセビの異称。

はす‐いも【蓮芋・白芋】

サトイモ科の多年草。暖地の低湿地に栽培。通常葉柄を食用とし、芋は小さく硬くて食用にならない。

は‐すう【端数】

はんぱの数。はしたの数。「―を切り捨てる」

は‐すう【波数】

波動における波長の逆数。すなわち単位の長さに含まれる波の数。単位はm−1またはcm−1

バズーカ‐ほう【バズーカ砲】‥ハウ

(bazooka)対戦車用のロケット砲。構造は簡単で軽便。近距離での威力が大きい。

バスーン【bassoon】

オーボエ属の大型低音木管楽器。管弦楽で木管群の最低音部を担当。ファゴット。

は‐ずえ【葉末】‥ズヱ

①葉のさき。宇津保物語俊蔭「―こそ秋をも知らめ根を深み」

②転じて、子孫。末葉まつよう。

ば‐すえ【場末】‥スヱ

都市で、中心部からはずれた所。町はずれ。「―の酒場」

はず‐お【筈緒】‥ヲ

和船で、帆柱先端の筈につけて船首に張る綱。

ばす‐おり【馬巣織】

(hair cloth)経たてに綿糸・麻糸を、緯よこに馬尾毛ばすを用いた織物。多く洋服の襟芯えりしんに用いる。

バス‐ガール

(和製語bus girl)バスの女車掌。

ハズ

ハズバンドの略。

は・ず【恥づ・愧づ・羞づ・慙づ】ハヅ

〔自上二〕

⇒はじる(上一)

は・ず【爆ず・罅ず】

〔自下二〕

⇒はぜる(下一)

ば‐す【馬尾毛】

馬の尻尾の毛。馬巣織ばすおり・釣糸などに用いる。す(馬尾)。

バス【bass ドイツ】

(英語読みでベースとも)

①男声の最低音域。また、その音域の歌手。

②和声または対位法で、最低声部。

③弦楽器では、コントラバスの略。管楽器では、低音部を受け持つバスーン・バス‐クラリネット・チューバの類を指す。

バス【bath】

洋風の浴槽。また、浴室。

バス【bus】

(omnibusの略)

①大型の乗合自動車。通常、一定の路線を運行し、一定の運賃で乗客の輸送をする。「市―」「観光―」

②複数の信号源からの信号をそれぞれ複数の宛先へまとめて伝送するための信号線。

⇒バスに乗り遅れる

ば‐ず【馬爪】‥ヅ

鼈甲べっこうの代用にする馬のつめ。

パス【PAS】

(→)パラアミノ‐サリチル酸の略称。抗結核薬。

パス【pass】

①通過すること。合格。及第。「入学試験に―する」

②無料乗車券。無料入場券。優待券。定期券。

③バスケット‐ボール・フット‐ボールなどで、競技者が味方の競技者にボールを送ること。送球。「―が乱れる」

④トランプなどで、自分の順番をとばして次の番に回すこと。

⑤かかわらずに済ませること。やりすごすこと。「今回の飲み会は―する」

パス【path】

(「小道」の意)コンピューターで、ファイルやフォルダーの補助記憶装置内での所在を示す文字列。

パス

キャリパスの略。「内―」「外―」

パス【Octavio Paz】

メキシコの詩人・評論家。詩集「言葉のかげの自由」、評論「弓と竪琴」「孤独の迷宮」など。ノーベル賞。(1914〜1998)

は‐すい【破水】

分娩の時、羊膜(卵膜)が破れて、羊水が排出されること。また、その羊水。

はす‐いけ【蓮池】

蓮を植えてある池。〈[季]夏〉

はす‐いと【蓮糸】

⇒はすのいと

ばすい‐ぼく【馬酔木】

〔植〕アセビの異称。

はす‐いも【蓮芋・白芋】

サトイモ科の多年草。暖地の低湿地に栽培。通常葉柄を食用とし、芋は小さく硬くて食用にならない。

は‐すう【端数】

はんぱの数。はしたの数。「―を切り捨てる」

は‐すう【波数】

波動における波長の逆数。すなわち単位の長さに含まれる波の数。単位はm−1またはcm−1

バズーカ‐ほう【バズーカ砲】‥ハウ

(bazooka)対戦車用のロケット砲。構造は簡単で軽便。近距離での威力が大きい。

バスーン【bassoon】

オーボエ属の大型低音木管楽器。管弦楽で木管群の最低音部を担当。ファゴット。

は‐ずえ【葉末】‥ズヱ

①葉のさき。宇津保物語俊蔭「―こそ秋をも知らめ根を深み」

②転じて、子孫。末葉まつよう。

ば‐すえ【場末】‥スヱ

都市で、中心部からはずれた所。町はずれ。「―の酒場」

はず‐お【筈緒】‥ヲ

和船で、帆柱先端の筈につけて船首に張る綱。

ばす‐おり【馬巣織】

(hair cloth)経たてに綿糸・麻糸を、緯よこに馬尾毛ばすを用いた織物。多く洋服の襟芯えりしんに用いる。

バス‐ガール

(和製語bus girl)バスの女車掌。

蓮

撮影:関戸 勇

蓮

撮影:関戸 勇

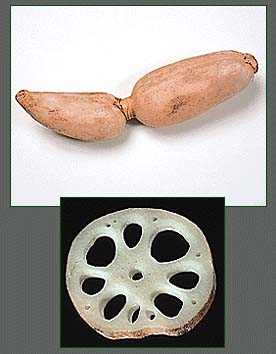

はす【鰣】

コイ科の淡水産の硬骨魚。琵琶湖・淀川水系および福井県の三方湖・鰣川などに産する。全長約30センチメートル。上顎が「へ」字形に曲がる。上部は青黒く、腹部は白い。他の魚を食害することがある。ケタ。ハソ。〈[季]夏〉。色葉字類抄「鰣、ハソ、又ハス」

はす(雄)

はす【鰣】

コイ科の淡水産の硬骨魚。琵琶湖・淀川水系および福井県の三方湖・鰣川などに産する。全長約30センチメートル。上顎が「へ」字形に曲がる。上部は青黒く、腹部は白い。他の魚を食害することがある。ケタ。ハソ。〈[季]夏〉。色葉字類抄「鰣、ハソ、又ハス」

はす(雄)

は・す【馳す】

〔自他下二〕

⇒はせる(下一)

は・す【破す】

〔他サ変〕

①破る。こわす。

②他の説を言いやぶる。説破する。

③(そろばんで)珠をくずす。御破算にする。〈日葡辞書〉

はず【筈・弭・彇】

①弓の両端の弦つるをかける所。弓を射る時、上になる方を末筈うらはず、下になる方を本筈もとはずという。ゆはず。平家物語4「さがらうものをば弓の―に取りつかせよ」

②弓に矢をつがえる時、弦からはずれないために、矢の末端につけるもの。また、矢の末端。やはず。平家物語11「塗箆ぬりのに黒ほろはいだる大の矢をもて、…ひやうづばと射て―の隠るる程ぞ射籠いこうだる」

③(弓の筈と弦とが合うことからという)当然のこと。道理。わけ。狂言、秀句大名「此の傘をくれう―はないが、何と思うてくれた」。「そんな―はない」

④約束。予定。日葡辞書「ハズヲアワスル」「ハズガチガウ」

⑤相撲で、押すときに、親指と人差指とを矢筈の形に開いて、相手の腋わきの下・脇腹などに当てること。「―にかかる」

⑥1銭。楊弓・大弓で銭を賭物にする時の隠語。餓鬼。

⑦和船で、帆柱先端の帆を巻き上げる滑車のある部分に、綱がはずれないように作った木枠。

⇒筈が合わぬ

は‐ず【巴豆】‥ヅ

トウダイグサ科の常緑小高木。熱帯アジアの原産。高さ3〜6メートルほど。花は単性で緑白色、枝頂に総状につく。蒴果さくかは卵形、3個の白色の種子がある。種子の漢方生薬名を巴豆といい、峻下剤。また、搾って巴豆油はずゆを採る。有毒。色葉字類抄「巴頭、ハツ」→巴豆油

はず

は・す【馳す】

〔自他下二〕

⇒はせる(下一)

は・す【破す】

〔他サ変〕

①破る。こわす。

②他の説を言いやぶる。説破する。

③(そろばんで)珠をくずす。御破算にする。〈日葡辞書〉

はず【筈・弭・彇】

①弓の両端の弦つるをかける所。弓を射る時、上になる方を末筈うらはず、下になる方を本筈もとはずという。ゆはず。平家物語4「さがらうものをば弓の―に取りつかせよ」

②弓に矢をつがえる時、弦からはずれないために、矢の末端につけるもの。また、矢の末端。やはず。平家物語11「塗箆ぬりのに黒ほろはいだる大の矢をもて、…ひやうづばと射て―の隠るる程ぞ射籠いこうだる」

③(弓の筈と弦とが合うことからという)当然のこと。道理。わけ。狂言、秀句大名「此の傘をくれう―はないが、何と思うてくれた」。「そんな―はない」

④約束。予定。日葡辞書「ハズヲアワスル」「ハズガチガウ」

⑤相撲で、押すときに、親指と人差指とを矢筈の形に開いて、相手の腋わきの下・脇腹などに当てること。「―にかかる」

⑥1銭。楊弓・大弓で銭を賭物にする時の隠語。餓鬼。

⑦和船で、帆柱先端の帆を巻き上げる滑車のある部分に、綱がはずれないように作った木枠。

⇒筈が合わぬ

は‐ず【巴豆】‥ヅ

トウダイグサ科の常緑小高木。熱帯アジアの原産。高さ3〜6メートルほど。花は単性で緑白色、枝頂に総状につく。蒴果さくかは卵形、3個の白色の種子がある。種子の漢方生薬名を巴豆といい、峻下剤。また、搾って巴豆油はずゆを採る。有毒。色葉字類抄「巴頭、ハツ」→巴豆油

はず

ハズ

ハズバンドの略。

は・ず【恥づ・愧づ・羞づ・慙づ】ハヅ

〔自上二〕

⇒はじる(上一)

は・ず【爆ず・罅ず】

〔自下二〕

⇒はぜる(下一)

ば‐す【馬尾毛】

馬の尻尾の毛。馬巣織ばすおり・釣糸などに用いる。す(馬尾)。

バス【bass ドイツ】

(英語読みでベースとも)

①男声の最低音域。また、その音域の歌手。

②和声または対位法で、最低声部。

③弦楽器では、コントラバスの略。管楽器では、低音部を受け持つバスーン・バス‐クラリネット・チューバの類を指す。

バス【bath】

洋風の浴槽。また、浴室。

バス【bus】

(omnibusの略)

①大型の乗合自動車。通常、一定の路線を運行し、一定の運賃で乗客の輸送をする。「市―」「観光―」

②複数の信号源からの信号をそれぞれ複数の宛先へまとめて伝送するための信号線。

⇒バスに乗り遅れる

ば‐ず【馬爪】‥ヅ

鼈甲べっこうの代用にする馬のつめ。

パス【PAS】

(→)パラアミノ‐サリチル酸の略称。抗結核薬。

パス【pass】

①通過すること。合格。及第。「入学試験に―する」

②無料乗車券。無料入場券。優待券。定期券。

③バスケット‐ボール・フット‐ボールなどで、競技者が味方の競技者にボールを送ること。送球。「―が乱れる」

④トランプなどで、自分の順番をとばして次の番に回すこと。

⑤かかわらずに済ませること。やりすごすこと。「今回の飲み会は―する」

パス【path】

(「小道」の意)コンピューターで、ファイルやフォルダーの補助記憶装置内での所在を示す文字列。

パス

キャリパスの略。「内―」「外―」

パス【Octavio Paz】

メキシコの詩人・評論家。詩集「言葉のかげの自由」、評論「弓と竪琴」「孤独の迷宮」など。ノーベル賞。(1914〜1998)

は‐すい【破水】

分娩の時、羊膜(卵膜)が破れて、羊水が排出されること。また、その羊水。

はす‐いけ【蓮池】

蓮を植えてある池。〈[季]夏〉

はす‐いと【蓮糸】

⇒はすのいと

ばすい‐ぼく【馬酔木】

〔植〕アセビの異称。

はす‐いも【蓮芋・白芋】

サトイモ科の多年草。暖地の低湿地に栽培。通常葉柄を食用とし、芋は小さく硬くて食用にならない。

は‐すう【端数】

はんぱの数。はしたの数。「―を切り捨てる」

は‐すう【波数】

波動における波長の逆数。すなわち単位の長さに含まれる波の数。単位はm−1またはcm−1

バズーカ‐ほう【バズーカ砲】‥ハウ

(bazooka)対戦車用のロケット砲。構造は簡単で軽便。近距離での威力が大きい。

バスーン【bassoon】

オーボエ属の大型低音木管楽器。管弦楽で木管群の最低音部を担当。ファゴット。

は‐ずえ【葉末】‥ズヱ

①葉のさき。宇津保物語俊蔭「―こそ秋をも知らめ根を深み」

②転じて、子孫。末葉まつよう。

ば‐すえ【場末】‥スヱ

都市で、中心部からはずれた所。町はずれ。「―の酒場」

はず‐お【筈緒】‥ヲ

和船で、帆柱先端の筈につけて船首に張る綱。

ばす‐おり【馬巣織】

(hair cloth)経たてに綿糸・麻糸を、緯よこに馬尾毛ばすを用いた織物。多く洋服の襟芯えりしんに用いる。

バス‐ガール

(和製語bus girl)バスの女車掌。

ハズ

ハズバンドの略。

は・ず【恥づ・愧づ・羞づ・慙づ】ハヅ

〔自上二〕

⇒はじる(上一)

は・ず【爆ず・罅ず】

〔自下二〕

⇒はぜる(下一)

ば‐す【馬尾毛】

馬の尻尾の毛。馬巣織ばすおり・釣糸などに用いる。す(馬尾)。

バス【bass ドイツ】

(英語読みでベースとも)

①男声の最低音域。また、その音域の歌手。

②和声または対位法で、最低声部。

③弦楽器では、コントラバスの略。管楽器では、低音部を受け持つバスーン・バス‐クラリネット・チューバの類を指す。

バス【bath】

洋風の浴槽。また、浴室。

バス【bus】

(omnibusの略)

①大型の乗合自動車。通常、一定の路線を運行し、一定の運賃で乗客の輸送をする。「市―」「観光―」

②複数の信号源からの信号をそれぞれ複数の宛先へまとめて伝送するための信号線。

⇒バスに乗り遅れる

ば‐ず【馬爪】‥ヅ

鼈甲べっこうの代用にする馬のつめ。

パス【PAS】

(→)パラアミノ‐サリチル酸の略称。抗結核薬。

パス【pass】

①通過すること。合格。及第。「入学試験に―する」

②無料乗車券。無料入場券。優待券。定期券。

③バスケット‐ボール・フット‐ボールなどで、競技者が味方の競技者にボールを送ること。送球。「―が乱れる」

④トランプなどで、自分の順番をとばして次の番に回すこと。

⑤かかわらずに済ませること。やりすごすこと。「今回の飲み会は―する」

パス【path】

(「小道」の意)コンピューターで、ファイルやフォルダーの補助記憶装置内での所在を示す文字列。

パス

キャリパスの略。「内―」「外―」

パス【Octavio Paz】

メキシコの詩人・評論家。詩集「言葉のかげの自由」、評論「弓と竪琴」「孤独の迷宮」など。ノーベル賞。(1914〜1998)

は‐すい【破水】

分娩の時、羊膜(卵膜)が破れて、羊水が排出されること。また、その羊水。

はす‐いけ【蓮池】

蓮を植えてある池。〈[季]夏〉

はす‐いと【蓮糸】

⇒はすのいと

ばすい‐ぼく【馬酔木】

〔植〕アセビの異称。

はす‐いも【蓮芋・白芋】

サトイモ科の多年草。暖地の低湿地に栽培。通常葉柄を食用とし、芋は小さく硬くて食用にならない。

は‐すう【端数】

はんぱの数。はしたの数。「―を切り捨てる」

は‐すう【波数】

波動における波長の逆数。すなわち単位の長さに含まれる波の数。単位はm−1またはcm−1

バズーカ‐ほう【バズーカ砲】‥ハウ

(bazooka)対戦車用のロケット砲。構造は簡単で軽便。近距離での威力が大きい。

バスーン【bassoon】

オーボエ属の大型低音木管楽器。管弦楽で木管群の最低音部を担当。ファゴット。

は‐ずえ【葉末】‥ズヱ

①葉のさき。宇津保物語俊蔭「―こそ秋をも知らめ根を深み」

②転じて、子孫。末葉まつよう。

ば‐すえ【場末】‥スヱ

都市で、中心部からはずれた所。町はずれ。「―の酒場」

はず‐お【筈緒】‥ヲ

和船で、帆柱先端の筈につけて船首に張る綱。

ばす‐おり【馬巣織】

(hair cloth)経たてに綿糸・麻糸を、緯よこに馬尾毛ばすを用いた織物。多く洋服の襟芯えりしんに用いる。

バス‐ガール

(和製語bus girl)バスの女車掌。

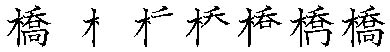

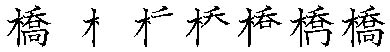

[漢]橋🔗⭐🔉

橋 字形

筆順

筆順

〔木部12画/16画/教育/2222・3636〕

〔音〕キョウ〈ケウ〉(漢)

〔訓〕はし

[意味]

川や谷の上にかけ渡して造った通路。はし。「橋梁きょうりょう・橋脚・鉄橋・歩道橋」

[解字]

形声。「木」+音符「喬」(=高い)。高い所にかけた木製のはしの意。[

〔木部12画/16画/教育/2222・3636〕

〔音〕キョウ〈ケウ〉(漢)

〔訓〕はし

[意味]

川や谷の上にかけ渡して造った通路。はし。「橋梁きょうりょう・橋脚・鉄橋・歩道橋」

[解字]

形声。「木」+音符「喬」(=高い)。高い所にかけた木製のはしの意。[ ][

][ ]は異体字。

[下ツキ

架橋・艦橋・神橋・船橋・鉄橋・法橋・陸橋

]は異体字。

[下ツキ

架橋・艦橋・神橋・船橋・鉄橋・法橋・陸橋

筆順

筆順

〔木部12画/16画/教育/2222・3636〕

〔音〕キョウ〈ケウ〉(漢)

〔訓〕はし

[意味]

川や谷の上にかけ渡して造った通路。はし。「橋梁きょうりょう・橋脚・鉄橋・歩道橋」

[解字]

形声。「木」+音符「喬」(=高い)。高い所にかけた木製のはしの意。[

〔木部12画/16画/教育/2222・3636〕

〔音〕キョウ〈ケウ〉(漢)

〔訓〕はし

[意味]

川や谷の上にかけ渡して造った通路。はし。「橋梁きょうりょう・橋脚・鉄橋・歩道橋」

[解字]

形声。「木」+音符「喬」(=高い)。高い所にかけた木製のはしの意。[ ][

][ ]は異体字。

[下ツキ

架橋・艦橋・神橋・船橋・鉄橋・法橋・陸橋

]は異体字。

[下ツキ

架橋・艦橋・神橋・船橋・鉄橋・法橋・陸橋

広辞苑に「橋」で始まるの検索結果 1-64。