複数辞典一括検索+![]()

![]()

うみ‐まつ【海松】🔗⭐🔉

うみ‐まつ【海松】

①海辺の松。

②ウミカラマツの別称。

③ミルの異称。土佐日記「海人あまならば―をだに引かましものを」

○海も見えぬに船用意うみもみえぬにふなようい

事を早まってすることのたとえ。浄瑠璃、日本振袖始「なんぞ今から―」

⇒うみ【海】

みる【海松・水松】🔗⭐🔉

みる【海松・水松】

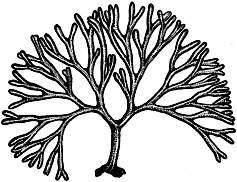

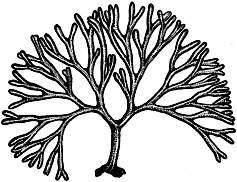

海産の緑藻。アオサ藻綱ミル目の一種。浅海の岩石に着生する。全体に濃緑色(梅松色)を呈し、直径3ミリメートルくらいの円柱形肉質の幹が多数に二股ふたまた分岐する。高さ約20センチメートル。ミル属には、他にナガミル・クロミル・タマミルなどがある。食用。みるめ。みるな。みるぶさ。またみる。〈[季]春〉。万葉集6「沖辺には深―採り」→みるいろ(海松色)

みる

みる‐いろ【海松色・水松色】🔗⭐🔉

みる‐いろ【海松色・水松色】

①黒みを帯びた萌葱もえぎ色。とくさいろ。

Munsell color system: 9Y4/3

②襲かさねの色目。山科流では表は萌葱、裏は青。または、表は黒萌葱、裏は白。

みる‐がい【海松貝・水松貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

みる‐がい【海松貝・水松貝】‥ガヒ

(→)ミルクイガイの別称。

○見る影も無いみるかげもない

以前の面影がすっかり変わって、見るに堪えないさまである。みすぼらしい。

⇒みる【見る・視る・観る】

みる‐くい【海松食・水松食】‥クヒ🔗⭐🔉

みる‐くい【海松食・水松食】‥クヒ

(→)ミルクイガイのこと。浄瑠璃、国性爺合戦「人の―わすれ貝」

⇒みるくい‐がい【海松食貝】

みるくい‐がい【海松食貝】‥クヒガヒ🔗⭐🔉

みるくい‐がい【海松食貝】‥クヒガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はやや長方形で、殻長約10センチメートル。黒褐色の殻皮をかぶり、それが長い水管をも覆う。水管の先にミルが着生し、それを食うように見えるので名づけられたという。日本各地の内湾浅海に広く産し、主に水管部を食用。特に鮨種すしだねとして好まれる。みる貝。ミルクイ。

⇒みる‐くい【海松食・水松食】

みる‐ちゃ【海松茶】🔗⭐🔉

みる‐ちゃ【海松茶】

海松みる色を帯びた茶色。日本永代蔵2「ひとつは―染にせし事」

みる‐ぶさ【海松房・水松房】🔗⭐🔉

みる‐ぶさ【海松房・水松房】

枝が房になって生えた海松みる。髪そぎ・鬢びんそぎの儀に用いられた。〈[季]春〉

○見る間にみるまに

見ている少しの間にも。またたく間に。「川の水位が―上昇した」

⇒みる【見る・視る・観る】

みる‐め【海松布・水松布】🔗⭐🔉

みる‐め【海松布・水松布】

(「め」は海藻の意)(→)海松みるに同じ。歌では多く「見る目」にかけて用いる。〈[季]春〉。古今和歌集恋「はやきせに―おひせば」

○見る目嗅ぐ鼻みるめかぐはな

①閻魔えんまの庁にあるという、男女の人頭を幢はたほこの上にのせたもの。よく亡者の善悪を判別するという。

②世間のうるさい耳目をいう。

⇒みる‐め【見る目】

広辞苑に「海松」で始まるの検索結果 1-9。