複数辞典一括検索+![]()

![]()

うみ‐の‐おきな【海の翁・海老】🔗⭐🔉

うみ‐の‐おきな【海の翁・海老】

「えび」の異称。

えび【海老・蝦】🔗⭐🔉

えび【海老・蝦】

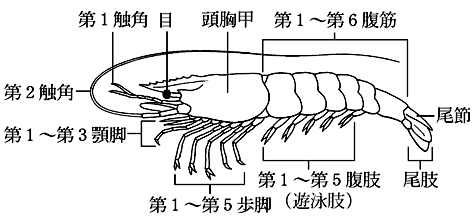

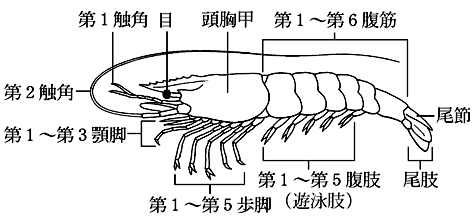

①エビ目(十脚類)の甲殻類の一群(長尾類)の総称。約3000種が知られている。体は頭胸部と7節に分かれた腹部をもつ。腹部は長く伸び筋肉に富み、腹肢は一般によく発達して、クルマエビ・オトヒメエビ・コエビでは遊泳肢となる。一般に頭胸部の5対の歩脚のうちの1〜3対が鋏脚となる。クルマエビ類とサクラエビ類を除き、雌は産んだ卵を腹肢につけて腹部の下に抱き、孵化まで保護する。海・湖沼・川などの水域にすむ。食用として重要なものが多く、また長寿の象徴としてめでたい動物とされる。エビ目全体の総称として呼ぶ場合はヤドカリ類とカニ類も含む。海の翁。海の老。宇津保物語俊蔭「小さき子の深き雪を分けて、足手は―のやうにて、走り来るを見るに」。〈新撰字鏡9〉

えび

②海老錠えびじょうの略。宗安小歌集「門に閂かんのき―を下おろいた」

③海老責えびぜめの略。

⇒海老で鯛を釣る

⇒海老の鯛交り

②海老錠えびじょうの略。宗安小歌集「門に閂かんのき―を下おろいた」

③海老責えびぜめの略。

⇒海老で鯛を釣る

⇒海老の鯛交り

②海老錠えびじょうの略。宗安小歌集「門に閂かんのき―を下おろいた」

③海老責えびぜめの略。

⇒海老で鯛を釣る

⇒海老の鯛交り

②海老錠えびじょうの略。宗安小歌集「門に閂かんのき―を下おろいた」

③海老責えびぜめの略。

⇒海老で鯛を釣る

⇒海老の鯛交り

えび‐あがり【海老上り】🔗⭐🔉

えび‐あがり【海老上り】

器械体操で、鉄棒に下垂し、体をエビ状に曲げて空を蹴り、鉄棒の上に上がるもの。

えび‐お【海老尾・蝦尾】‥ヲ🔗⭐🔉

えび‐お【海老尾・蝦尾】‥ヲ

①尾の形がエビの尾に似た金魚。

②琵琶・三味線の棹さおの上端の、エビの尾のように反った所。三味線では天神てんじん・頭かしら、薩摩琵琶などでは海老尻ともいう。かいろうび。→三味線(図)

えび‐がた【海老型】🔗⭐🔉

えび‐がた【海老型】

水泳の飛び込みや競泳のスタートで、空中で体を海老のように折り曲げる型。パイク。

えび‐がに【海老蟹】🔗⭐🔉

えび‐がに【海老蟹】

ザリガニの別称。〈日葡辞書〉

えび‐こうりょう【海老虹梁】‥リヤウ🔗⭐🔉

えび‐こうりょう【海老虹梁】‥リヤウ

本柱と側柱・向拝ごはい柱など、高低差のある所に用いる湾曲した虹梁。鎌倉時代から禅宗建築に用いた。

海老虹梁

えび‐ごし【海老腰・蝦腰】🔗⭐🔉

えび‐ごし【海老腰・蝦腰】

エビのように曲がった腰。

えび‐さやまき【海老鞘巻】🔗⭐🔉

えび‐さやまき【海老鞘巻】

柄・鞘ともにエビの殻のような刻み目をつけて朱塗りにした腰刀。

えび‐じょう【海老錠・蝦錠】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

えび‐じょう【海老錠・蝦錠】‥ヂヤウ

①門扉のかんぬきにさす錠で、エビの腰のように半円形をなすもの。えび。魚鑰ぎょやく。

②南京ナンキン錠。えび。〈日葡辞書〉

えび‐ぜめ【海老責め・蝦責め】🔗⭐🔉

えび‐ぜめ【海老責め・蝦責め】

江戸時代の拷問の一つ。罪人にあぐらをかかせ、両手を後ろにして縛り、体の上部を前に屈ませ、両足を首に密着させるもの。

えび‐せんべい【海老煎餅】🔗⭐🔉

えび‐せんべい【海老煎餅】

干菓子の一種。乾した小海老を混ぜて焼いた煎餅。

海老煎餅

撮影:関戸 勇

えび‐たい【海老鯛】‥タヒ🔗⭐🔉

えび‐たい【海老鯛】‥タヒ

「海老で鯛を釣る」の略。→海老(成句)

えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】🔗⭐🔉

えび‐ちゃ【葡萄茶・海老茶】

黒みをおびた赤茶色。

⇒えびちゃ‐しきぶ【葡萄茶式部】

えび‐づか【蝦束・海老束】🔗⭐🔉

えび‐づか【蝦束・海老束】

違い棚の上下の棚板の間にある小さい束。雛束。→違い棚(図)

○海老で鯛を釣るえびでたいをつる🔗⭐🔉

○海老で鯛を釣るえびでたいをつる

少しの元手で、またわずかの労力により多くの利益を得る。魯堂雑話「才芸もなくして高官を得んとす、是も蝦にて鯛を釣らんとする人なり」

⇒えび【海老・蝦】

えびで‐の‐にんじん【海老手の人参】

朝鮮人参。朝鮮白頭山に産するもので、曲がって形がエビに似ているからいう。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―五箱で三十斤」

エピトープ【epitope】

(→)抗原決定基。

えびな【海老名】

神奈川県中部、相模川中流東岸の市。施設園芸が盛んな農業地帯。近年、工業団地や住宅地化が進行。相模国分寺跡がある。人口12万4千。

えびな【海老名】

姓氏の一つ。

⇒えびな‐だんじょう【海老名弾正】

えびな‐だんじょう【海老名弾正】‥ジヤウ

宗教家・教育家。福岡県柳川の人。熊本バンドの一人。組合教会派に属したキリスト教牧師。晩年、同志社大学総長。(1856〜1937)

⇒えびな【海老名】

えび‐ね【海老根・蝦根】

山地の林下に生ずるラン科の多年草。根茎は節多く、エビの背に似る。葉は根生、大きな長楕円形。春、葉より先に20〜40センチメートルの花茎を直立し、10花あまりを総状花序に開く。外花被片は紫褐色、内花被片と唇弁は白、淡紫色など変異が多い。また、キエビネ・ナツエビネ・ニオイエビネなど同属の総称。いずれも観賞用にも栽培。エビネラン。〈[季]春〉。〈文明本節用集〉

エビネ

撮影:関戸 勇

エピネフリン【epinephrine】

アドレナリンの別名。

えびの

①宮崎県南西部、霧島山の韓国からくに岳・甑こしき岳などに囲まれた高原。標高約1200メートル。大浪池・六観音池などの火口湖があり、温泉が多い。牧牛が盛ん。

②1の北方の市。中央部を川内せんだい川が西へ流れる。京町温泉・えびの高原温泉がある。人口2万3千。

えび‐の‐か【裛被香】

⇒えいこう

えび‐の‐しっぽ【海老の尻尾】

(形が風上の方向に伸びて海老の尻尾のようになるからいう)冬季、強風の吹く山稜などの岩や樹木などに生じる霧氷。

エピネフリン【epinephrine】

アドレナリンの別名。

えびの

①宮崎県南西部、霧島山の韓国からくに岳・甑こしき岳などに囲まれた高原。標高約1200メートル。大浪池・六観音池などの火口湖があり、温泉が多い。牧牛が盛ん。

②1の北方の市。中央部を川内せんだい川が西へ流れる。京町温泉・えびの高原温泉がある。人口2万3千。

えび‐の‐か【裛被香】

⇒えいこう

えび‐の‐しっぽ【海老の尻尾】

(形が風上の方向に伸びて海老の尻尾のようになるからいう)冬季、強風の吹く山稜などの岩や樹木などに生じる霧氷。

エピネフリン【epinephrine】

アドレナリンの別名。

えびの

①宮崎県南西部、霧島山の韓国からくに岳・甑こしき岳などに囲まれた高原。標高約1200メートル。大浪池・六観音池などの火口湖があり、温泉が多い。牧牛が盛ん。

②1の北方の市。中央部を川内せんだい川が西へ流れる。京町温泉・えびの高原温泉がある。人口2万3千。

えび‐の‐か【裛被香】

⇒えいこう

えび‐の‐しっぽ【海老の尻尾】

(形が風上の方向に伸びて海老の尻尾のようになるからいう)冬季、強風の吹く山稜などの岩や樹木などに生じる霧氷。

エピネフリン【epinephrine】

アドレナリンの別名。

えびの

①宮崎県南西部、霧島山の韓国からくに岳・甑こしき岳などに囲まれた高原。標高約1200メートル。大浪池・六観音池などの火口湖があり、温泉が多い。牧牛が盛ん。

②1の北方の市。中央部を川内せんだい川が西へ流れる。京町温泉・えびの高原温泉がある。人口2万3千。

えび‐の‐か【裛被香】

⇒えいこう

えび‐の‐しっぽ【海老の尻尾】

(形が風上の方向に伸びて海老の尻尾のようになるからいう)冬季、強風の吹く山稜などの岩や樹木などに生じる霧氷。

えびで‐の‐にんじん【海老手の人参】🔗⭐🔉

えびで‐の‐にんじん【海老手の人参】

朝鮮人参。朝鮮白頭山に産するもので、曲がって形がエビに似ているからいう。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―五箱で三十斤」

えびな【海老名】(地名)🔗⭐🔉

えびな【海老名】

神奈川県中部、相模川中流東岸の市。施設園芸が盛んな農業地帯。近年、工業団地や住宅地化が進行。相模国分寺跡がある。人口12万4千。

えびな【海老名】(姓氏)🔗⭐🔉

えびな【海老名】

姓氏の一つ。

⇒えびな‐だんじょう【海老名弾正】

えびな‐だんじょう【海老名弾正】‥ジヤウ🔗⭐🔉

えびな‐だんじょう【海老名弾正】‥ジヤウ

宗教家・教育家。福岡県柳川の人。熊本バンドの一人。組合教会派に属したキリスト教牧師。晩年、同志社大学総長。(1856〜1937)

⇒えびな【海老名】

えび‐ね【海老根・蝦根】🔗⭐🔉

えび‐ね【海老根・蝦根】

山地の林下に生ずるラン科の多年草。根茎は節多く、エビの背に似る。葉は根生、大きな長楕円形。春、葉より先に20〜40センチメートルの花茎を直立し、10花あまりを総状花序に開く。外花被片は紫褐色、内花被片と唇弁は白、淡紫色など変異が多い。また、キエビネ・ナツエビネ・ニオイエビネなど同属の総称。いずれも観賞用にも栽培。エビネラン。〈[季]春〉。〈文明本節用集〉

エビネ

撮影:関戸 勇

えび‐の‐しっぽ【海老の尻尾】🔗⭐🔉

えび‐の‐しっぽ【海老の尻尾】

(形が風上の方向に伸びて海老の尻尾のようになるからいう)冬季、強風の吹く山稜などの岩や樹木などに生じる霧氷。

○海老の鯛交りえびのたいまじり

弱者・愚者が強者・賢者の中にはいっていることのたとえ。「雑魚ざこの魚とと交り」と同趣旨。

⇒えび【海老・蝦】

○海老の鯛交りえびのたいまじり🔗⭐🔉

○海老の鯛交りえびのたいまじり

弱者・愚者が強者・賢者の中にはいっていることのたとえ。「雑魚ざこの魚とと交り」と同趣旨。

⇒えび【海老・蝦】

えび‐の‐はたふね【蝦の鰭槽】

大嘗祭だいじょうさいまたは新嘗祭にいなめさいの時、天皇が手を洗う器。土器で、左右にエビの尾のような形をした手のついたもの。

えびはら【海老原】

姓氏の一つ。

⇒えびはら‐きのすけ【海老原喜之助】

えびはら‐きのすけ【海老原喜之助】

洋画家。鹿児島市生れ。渡仏して藤田嗣治に師事、知的抒情にみちた画風を築く。独立美術協会会員として活躍。パリで没。作「曲馬」など。(1904〜1970)

海老原喜之助

撮影:田沼武能

⇒えびはら【海老原】

え‐ひめ【兄姫】

年上の方の姫。皇極紀「―を納めしいれて妃みめとして」↔弟姫おとひめ

えひめ【愛媛】

四国地方の北西部の県。伊予国全域。県庁所在地は松山市。面積5674平方キロメートル。人口146万8千。全11市。

→伊予節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒えひめ‐だいがく【愛媛大学】

えひめ‐だいがく【愛媛大学】

国立大学法人の一つ。1919年(大正8)創立の松山高等学校と新居浜工専・愛媛師範・同青年師範が合併して、49年新制大学となる。54年県立松山農科大学を移管。2004年法人化。本部は松山市。

⇒えひめ【愛媛】

えび‐も【蝦藻・海老藻】

ヒルムシロ科の沈水性多年草。長さ約70センチメートル。湖沼に生える。茎はやや扁平、互生する葉は褐緑色で狭長。夏、淡黄色の細花を穂状花序につける。

えびら【箙】

①矢を入れて携帯する容器。武具の一種で、衛府の随身ずいじんや武士が腰につけて使用。逆頬さかつら箙・葛つづら箙・柳箙・竹箙などがある。平家物語4「―も解いてすててんげり」

箙

⇒えびはら【海老原】

え‐ひめ【兄姫】

年上の方の姫。皇極紀「―を納めしいれて妃みめとして」↔弟姫おとひめ

えひめ【愛媛】

四国地方の北西部の県。伊予国全域。県庁所在地は松山市。面積5674平方キロメートル。人口146万8千。全11市。

→伊予節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒えひめ‐だいがく【愛媛大学】

えひめ‐だいがく【愛媛大学】

国立大学法人の一つ。1919年(大正8)創立の松山高等学校と新居浜工専・愛媛師範・同青年師範が合併して、49年新制大学となる。54年県立松山農科大学を移管。2004年法人化。本部は松山市。

⇒えひめ【愛媛】

えび‐も【蝦藻・海老藻】

ヒルムシロ科の沈水性多年草。長さ約70センチメートル。湖沼に生える。茎はやや扁平、互生する葉は褐緑色で狭長。夏、淡黄色の細花を穂状花序につける。

えびら【箙】

①矢を入れて携帯する容器。武具の一種で、衛府の随身ずいじんや武士が腰につけて使用。逆頬さかつら箙・葛つづら箙・柳箙・竹箙などがある。平家物語4「―も解いてすててんげり」

箙

②能。修羅物。「箙の梅」の故事を脚色。

⇒えびら‐がたな【箙刀】

⇒えびら‐の‐うめ【箙の梅】

え‐ビラ【絵ビラ】ヱ‥

絵を描いたビラ。ポスター。

えびら‐がたな【箙刀】

箙の中に収められるほどの小さい刀。

⇒えびら【箙】

えびら‐の‐うめ【箙の梅】

生田の森の源平の戦で、梶原源太景季かげすえが箙に梅の枝を挿して奮戦した故事。能「箙」、浄瑠璃「ひらかな盛衰記」、常磐津舞踊「源太」などに作られ、また画題にされる。

⇒えびら【箙】

エピローグ【epilogue】

①詩歌・小説・演劇などの終結部。終章。↔プロローグ。

②オペラや劇音楽などの結びの部分。

えび‐わ・る【笑び割る】ヱビ‥

〔自下二〕

えみわれる。えみわる。日葡辞書「エビワル。柘榴など、果実がひとりでに割れる」

エビングハウス【Hermann Ebbinghaus】

ドイツの心理学者。フェヒナーの精神物理学的研究に感銘し、無意味綴りを用いた記憶の実験的研究を行い、忘却曲線など人間の記憶についての基本的知見を多数発見した。主著「記憶について」。(1850〜1909)

え‐ふ【絵符・会符】ヱ‥

①江戸時代、幕府・武家・公家などが物資輸送に際して、特権を表示するため荷物につけた札。

②荷物などにつける目じるしの札。荷札。誹風柳多留12「猪に笹りんどうの―を立て」

絵符

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②能。修羅物。「箙の梅」の故事を脚色。

⇒えびら‐がたな【箙刀】

⇒えびら‐の‐うめ【箙の梅】

え‐ビラ【絵ビラ】ヱ‥

絵を描いたビラ。ポスター。

えびら‐がたな【箙刀】

箙の中に収められるほどの小さい刀。

⇒えびら【箙】

えびら‐の‐うめ【箙の梅】

生田の森の源平の戦で、梶原源太景季かげすえが箙に梅の枝を挿して奮戦した故事。能「箙」、浄瑠璃「ひらかな盛衰記」、常磐津舞踊「源太」などに作られ、また画題にされる。

⇒えびら【箙】

エピローグ【epilogue】

①詩歌・小説・演劇などの終結部。終章。↔プロローグ。

②オペラや劇音楽などの結びの部分。

えび‐わ・る【笑び割る】ヱビ‥

〔自下二〕

えみわれる。えみわる。日葡辞書「エビワル。柘榴など、果実がひとりでに割れる」

エビングハウス【Hermann Ebbinghaus】

ドイツの心理学者。フェヒナーの精神物理学的研究に感銘し、無意味綴りを用いた記憶の実験的研究を行い、忘却曲線など人間の記憶についての基本的知見を多数発見した。主著「記憶について」。(1850〜1909)

え‐ふ【絵符・会符】ヱ‥

①江戸時代、幕府・武家・公家などが物資輸送に際して、特権を表示するため荷物につけた札。

②荷物などにつける目じるしの札。荷札。誹風柳多留12「猪に笹りんどうの―を立て」

絵符

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

え‐ふ【衛府】ヱ‥

①近衛府・衛門府など、奈良・平安時代に禁裏の警備をつかさどった役所の総称。→六衛府。

②衛府に属する武官。

エフ【F・f】

①アルファベットの6番目の文字。

②〔音〕

㋐音名の一つ。ヘ音。

㋑フォルテを表す記号(f)。

③〔数〕(function)関数の略号(f)。

④(Fahrenheit ドイツ)カ氏温度を表す記号(F)。

⑤ファラッド(電気容量の単位)の略号(F)。

⑥写真レンズの明るさ、絞りの大きさを表す記号(F)。→エフ‐ナンバー。

⑦(firm)鉛筆の芯の硬さを表す符号(F)。HBとHとの間の硬さをいう。

⑧〔化〕フッ素の元素記号(F)。

⑨〔生〕(filial)「子としての」の意。F1は雑種第1代、F2は雑種第2代を表す記号。

⑩単位の接頭語フェムト(femto, 10−15)を表す記号(f)。

⑪〔理〕力を表す記号。

⑫(floor)建物の階。

エフ‐アール【FR】

(front engine rear drive)自動車で、車体前部にエンジンを置き、後輪を駆動する方式。→FF

エフ‐アール‐ピー【FRP】

(fiber-reinforced plastics)繊維強化プラスチック。ガラス繊維・炭素繊維などをプラスチック中に分散させて強化・軽量化した材料。

エフィアルテス【Ephialtes】

アテナイの政治家。前462年ペリクレスの協力を得て国政民主化のために改革を断行し、民会と民衆裁判所の権能を拡大したが、まもなく反対派の手で暗殺された。

エフ‐イー‐ティー【FET】

(field-effect transistor)(→)電界効果トランジスター。

エフィシェンシー【efficiency】

能率。効率。

エフ‐いんし【F因子】

(F-factor)大腸菌の性決定因子で、稔性(fertility)因子の略。細菌の接合に関する機能を支配する遺伝子群。大腸菌の増殖とは独立に自律的に増殖する。プラスミドの代表例。

エフ‐エー【FA】

①(factory automation)コンピューターによる、工場の生産システムの自動化。

②(free agent)フリー‐エージェントの略。

エフ‐エー‐エス【FAS】

(free alongside ship)海上運送品の売買の約款の一つ。FOBに似ているが、船積港での物品の引渡しが指定船舶上ではなく舷側でよい点が異なる。舷側渡し。船側渡し。→沖渡し

エフ‐エー‐オー【FAO】

(Food and Agriculture Organization of the United Nations)(→)国連食糧農業機関。

エフ‐エー‐キュー【FAQ】

(frequently asked questions 「頻繁に尋ねられる質問」の意)よくある質問とそれに対する回答をあらかじめまとめた一問一答集。

エフェクティブ【effective】

ききめがあるさま。有効。効果的。

エフェクト【effect】

ききめ。効力。効果。

エフェソス【Ephesos】

トルコ西海岸の都市。431年公会議がここで開かれ、ネストリオス説が異端とされた。エペソ。

エフェドリン【ephedrine】

麻黄まおうに含まれるアルカロイドで交感神経興奮剤。白色の結晶。気管支筋弛緩作用があり、塩酸エフェドリンは気管支喘息ぜんそくなどに用いる。1892年長井長義(1845〜1929)が抽出単離。

エフ‐エフ【FF】

(front engine front drive)自動車で、車体前部にエンジンを置き、前輪を駆動する方式。→FR

エフ‐エム【FM】

(frequency modulation)(→)周波数変調。

⇒エフエム‐ほうそう【FM放送】

エフエム‐ほうそう【FM放送】‥ハウ‥

周波数変調方式で行う放送。高音質・低雑音で混信も少ないので、ステレオ放送に適する。

⇒エフ‐エム【FM】

エフ‐オー【FO】

①(free overside)沖渡し。

②フェード‐アウトの略。

エフ‐オー‐ビー【FOB】

(free on board)国際的売買契約の約款の一つ。売主は船積港で指定の船舶に物品を積み込むまでの一切の責任と費用を持つ。甲板こうはん渡し。本船渡し。→CIF

え‐ぶく【衣服】

きるもの。いふく。特に、法衣。僧服。

え‐ぶく・る【餌脹る】ヱ‥

〔自下二〕

餌を食べて腹一杯になる。天草本伊曾保物語「あるおほかめの―・れて」

え‐ぶくろ【餌袋】ヱ‥

①鷹の餌を入れて鷹狩に携行した竹籠の類。のち旅などに食物を入れて行くのに用いた。

②鳥または人の胃袋。

え‐ふご【餌畚】ヱ‥

①鷹の餌を入れる畚。えぶくろ。

②1の形から考案した茶器の称。餌畚茶入。

エプスタイン【Jacob Epstein】

イギリスの彫刻家。立体派の運動に参加、のち表現派的作風に転向。(1880〜1959)

え‐ぶせ【江伏せ】

川漁の一種。河川に枝川をつくり、餌を流して魚を誘い集め、枝川の上下を断って漁獲する。江流し。

エプソマイト【epsomite】

硫酸マグネシウムの七水和物からなる斜方晶系の鉱物。白色繊維状ないし毛状の集合体。瀉利塩しゃりえん。

エフタ【EFTA】

(European Free Trade Association)(→)欧州自由貿易連合。

え‐ふだ【絵札】ヱ‥

①カルタで、絵のある札。

②トランプで、キング・クイーン・ジャックの3種の札の称。

エフタル【Ephthalite・嚈噠・挹怛】

5世紀中頃から約1世紀間、中央アジアや西北インドに勢力をふるった遊牧民族。東西貿易の要路を押さえて栄えたが、567年突厥とっけつとササン朝に滅ぼされた。

えふ‐づかさ【衛府司】ヱ‥

①衛府の役人。

②衛府の役所。

え‐ぶっし【絵仏師】ヱ‥

平安中期以降、有力寺院にあって仏画の制作や堂内装飾に従事した僧。禅宗では画僧と称した。

え‐ふで【絵筆】ヱ‥

絵を描くのに用いる筆。がひつ。

エフ‐ディー‐エム‐エー【FDMA】

(frequency division multiple access)周波数分割多元接続方式。無線通信で、周波数帯域を分割することにより混信することなく多数のユーザーが媒体を共有できる。

エフ‐ディー‐ざい【FD剤】

(FDはflow dust)平均粒径5ナノメートル以下の微粉の農薬。施設栽培で、施設内へ吹き込み作物体に付着させ病害虫防除に利用。

エフ‐ディー‐ディー【FDD】

(frequency division duplex)送信信号と受信信号に異なる周波数帯域を割り当てて双方向通信を行う方式。

エフ‐ティー‐ティー‐エッチ【FTTH】

(fiber to the home)通信事業者の最寄りの基地局から各家庭への通信回線として光ファイバーを敷設すること。また、光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス。

エフ‐ティー‐ピー【FTP】

(file transfer protocol)プロトコル3の一種。TCP/IPネットワークでファイルを転送するときに用いられる。

エフトゥシェンコ【Evgenii A. Evtushenko】

ロシア(ソ連)の詩人。スターリン死後、自由への欲求を大胆に表現。長詩「バービー‐ヤール」など。(1933〜)

え‐ぶな【江鮒】

(方言)ボラの幼魚。世間胸算用3「―も土くさいとて買はぬ所ぞかし」

エフ‐ナンバー【Fナンバー】

(f-number)写真で、レンズの明るさを示す数。焦点距離を有効口径で割った数。この数値が小さい程レンズは明るい。F値。F数。F番号。

え‐ぶね【家船】

(エはイヘの訛)もっぱら舟を日常の住居として漁業や行商をしている一団。瀬戸内海に多い。

えふ‐の‐かみ【衛府督】ヱ‥

衛府の長官の総称。近衛大将と兵衛督・衛門督。

えふ‐の‐すけ【衛府佐】ヱ‥

衛府の次官の総称。近衛中将・少将と兵衛佐・衛門佐。

えふ‐の‐たち【衛府の太刀】ヱ‥

平安時代以降、衛府の武官のおびた太刀。柄を毛抜形にすかした平鞘ひらざやの太刀で、佩緒はきおに革緒を用いた。鎌倉時代以降、衛府の威儀化とともに形式化して儀仗用となる。毛抜形太刀。革緒太刀。平鞘の太刀。陽の太刀。野太刀。

エフ‐ビー‐アイ【FBI】

(Federal Bureau of Investigation)米国連邦捜査局。治安警察的捜査・調査・逮捕など強大な権限を持つ司法省内の一部局。1908年創設、35年現名に改称。→ジー‐メン

エフ‐ピー‐エス【fps】

(frame per second)コンピューターで、動画の再生速度の単位。1秒間に表示するフレーム数を表す。

え‐ぶみ【絵踏み】ヱ‥

(→)「ふみえ(踏絵)」に同じ。〈[季]春〉

え‐ぶり【柄振・朳】

農具の一種。穀物の実などを掻き寄せ、また水田の土をならすのに用いる。竿の先に横板をつけ、しばしば鋸歯状の凹凸を設けたもの。〈新撰字鏡12〉

柄振

え‐ふ【衛府】ヱ‥

①近衛府・衛門府など、奈良・平安時代に禁裏の警備をつかさどった役所の総称。→六衛府。

②衛府に属する武官。

エフ【F・f】

①アルファベットの6番目の文字。

②〔音〕

㋐音名の一つ。ヘ音。

㋑フォルテを表す記号(f)。

③〔数〕(function)関数の略号(f)。

④(Fahrenheit ドイツ)カ氏温度を表す記号(F)。

⑤ファラッド(電気容量の単位)の略号(F)。

⑥写真レンズの明るさ、絞りの大きさを表す記号(F)。→エフ‐ナンバー。

⑦(firm)鉛筆の芯の硬さを表す符号(F)。HBとHとの間の硬さをいう。

⑧〔化〕フッ素の元素記号(F)。

⑨〔生〕(filial)「子としての」の意。F1は雑種第1代、F2は雑種第2代を表す記号。

⑩単位の接頭語フェムト(femto, 10−15)を表す記号(f)。

⑪〔理〕力を表す記号。

⑫(floor)建物の階。

エフ‐アール【FR】

(front engine rear drive)自動車で、車体前部にエンジンを置き、後輪を駆動する方式。→FF

エフ‐アール‐ピー【FRP】

(fiber-reinforced plastics)繊維強化プラスチック。ガラス繊維・炭素繊維などをプラスチック中に分散させて強化・軽量化した材料。

エフィアルテス【Ephialtes】

アテナイの政治家。前462年ペリクレスの協力を得て国政民主化のために改革を断行し、民会と民衆裁判所の権能を拡大したが、まもなく反対派の手で暗殺された。

エフ‐イー‐ティー【FET】

(field-effect transistor)(→)電界効果トランジスター。

エフィシェンシー【efficiency】

能率。効率。

エフ‐いんし【F因子】

(F-factor)大腸菌の性決定因子で、稔性(fertility)因子の略。細菌の接合に関する機能を支配する遺伝子群。大腸菌の増殖とは独立に自律的に増殖する。プラスミドの代表例。

エフ‐エー【FA】

①(factory automation)コンピューターによる、工場の生産システムの自動化。

②(free agent)フリー‐エージェントの略。

エフ‐エー‐エス【FAS】

(free alongside ship)海上運送品の売買の約款の一つ。FOBに似ているが、船積港での物品の引渡しが指定船舶上ではなく舷側でよい点が異なる。舷側渡し。船側渡し。→沖渡し

エフ‐エー‐オー【FAO】

(Food and Agriculture Organization of the United Nations)(→)国連食糧農業機関。

エフ‐エー‐キュー【FAQ】

(frequently asked questions 「頻繁に尋ねられる質問」の意)よくある質問とそれに対する回答をあらかじめまとめた一問一答集。

エフェクティブ【effective】

ききめがあるさま。有効。効果的。

エフェクト【effect】

ききめ。効力。効果。

エフェソス【Ephesos】

トルコ西海岸の都市。431年公会議がここで開かれ、ネストリオス説が異端とされた。エペソ。

エフェドリン【ephedrine】

麻黄まおうに含まれるアルカロイドで交感神経興奮剤。白色の結晶。気管支筋弛緩作用があり、塩酸エフェドリンは気管支喘息ぜんそくなどに用いる。1892年長井長義(1845〜1929)が抽出単離。

エフ‐エフ【FF】

(front engine front drive)自動車で、車体前部にエンジンを置き、前輪を駆動する方式。→FR

エフ‐エム【FM】

(frequency modulation)(→)周波数変調。

⇒エフエム‐ほうそう【FM放送】

エフエム‐ほうそう【FM放送】‥ハウ‥

周波数変調方式で行う放送。高音質・低雑音で混信も少ないので、ステレオ放送に適する。

⇒エフ‐エム【FM】

エフ‐オー【FO】

①(free overside)沖渡し。

②フェード‐アウトの略。

エフ‐オー‐ビー【FOB】

(free on board)国際的売買契約の約款の一つ。売主は船積港で指定の船舶に物品を積み込むまでの一切の責任と費用を持つ。甲板こうはん渡し。本船渡し。→CIF

え‐ぶく【衣服】

きるもの。いふく。特に、法衣。僧服。

え‐ぶく・る【餌脹る】ヱ‥

〔自下二〕

餌を食べて腹一杯になる。天草本伊曾保物語「あるおほかめの―・れて」

え‐ぶくろ【餌袋】ヱ‥

①鷹の餌を入れて鷹狩に携行した竹籠の類。のち旅などに食物を入れて行くのに用いた。

②鳥または人の胃袋。

え‐ふご【餌畚】ヱ‥

①鷹の餌を入れる畚。えぶくろ。

②1の形から考案した茶器の称。餌畚茶入。

エプスタイン【Jacob Epstein】

イギリスの彫刻家。立体派の運動に参加、のち表現派的作風に転向。(1880〜1959)

え‐ぶせ【江伏せ】

川漁の一種。河川に枝川をつくり、餌を流して魚を誘い集め、枝川の上下を断って漁獲する。江流し。

エプソマイト【epsomite】

硫酸マグネシウムの七水和物からなる斜方晶系の鉱物。白色繊維状ないし毛状の集合体。瀉利塩しゃりえん。

エフタ【EFTA】

(European Free Trade Association)(→)欧州自由貿易連合。

え‐ふだ【絵札】ヱ‥

①カルタで、絵のある札。

②トランプで、キング・クイーン・ジャックの3種の札の称。

エフタル【Ephthalite・嚈噠・挹怛】

5世紀中頃から約1世紀間、中央アジアや西北インドに勢力をふるった遊牧民族。東西貿易の要路を押さえて栄えたが、567年突厥とっけつとササン朝に滅ぼされた。

えふ‐づかさ【衛府司】ヱ‥

①衛府の役人。

②衛府の役所。

え‐ぶっし【絵仏師】ヱ‥

平安中期以降、有力寺院にあって仏画の制作や堂内装飾に従事した僧。禅宗では画僧と称した。

え‐ふで【絵筆】ヱ‥

絵を描くのに用いる筆。がひつ。

エフ‐ディー‐エム‐エー【FDMA】

(frequency division multiple access)周波数分割多元接続方式。無線通信で、周波数帯域を分割することにより混信することなく多数のユーザーが媒体を共有できる。

エフ‐ディー‐ざい【FD剤】

(FDはflow dust)平均粒径5ナノメートル以下の微粉の農薬。施設栽培で、施設内へ吹き込み作物体に付着させ病害虫防除に利用。

エフ‐ディー‐ディー【FDD】

(frequency division duplex)送信信号と受信信号に異なる周波数帯域を割り当てて双方向通信を行う方式。

エフ‐ティー‐ティー‐エッチ【FTTH】

(fiber to the home)通信事業者の最寄りの基地局から各家庭への通信回線として光ファイバーを敷設すること。また、光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス。

エフ‐ティー‐ピー【FTP】

(file transfer protocol)プロトコル3の一種。TCP/IPネットワークでファイルを転送するときに用いられる。

エフトゥシェンコ【Evgenii A. Evtushenko】

ロシア(ソ連)の詩人。スターリン死後、自由への欲求を大胆に表現。長詩「バービー‐ヤール」など。(1933〜)

え‐ぶな【江鮒】

(方言)ボラの幼魚。世間胸算用3「―も土くさいとて買はぬ所ぞかし」

エフ‐ナンバー【Fナンバー】

(f-number)写真で、レンズの明るさを示す数。焦点距離を有効口径で割った数。この数値が小さい程レンズは明るい。F値。F数。F番号。

え‐ぶね【家船】

(エはイヘの訛)もっぱら舟を日常の住居として漁業や行商をしている一団。瀬戸内海に多い。

えふ‐の‐かみ【衛府督】ヱ‥

衛府の長官の総称。近衛大将と兵衛督・衛門督。

えふ‐の‐すけ【衛府佐】ヱ‥

衛府の次官の総称。近衛中将・少将と兵衛佐・衛門佐。

えふ‐の‐たち【衛府の太刀】ヱ‥

平安時代以降、衛府の武官のおびた太刀。柄を毛抜形にすかした平鞘ひらざやの太刀で、佩緒はきおに革緒を用いた。鎌倉時代以降、衛府の威儀化とともに形式化して儀仗用となる。毛抜形太刀。革緒太刀。平鞘の太刀。陽の太刀。野太刀。

エフ‐ビー‐アイ【FBI】

(Federal Bureau of Investigation)米国連邦捜査局。治安警察的捜査・調査・逮捕など強大な権限を持つ司法省内の一部局。1908年創設、35年現名に改称。→ジー‐メン

エフ‐ピー‐エス【fps】

(frame per second)コンピューターで、動画の再生速度の単位。1秒間に表示するフレーム数を表す。

え‐ぶみ【絵踏み】ヱ‥

(→)「ふみえ(踏絵)」に同じ。〈[季]春〉

え‐ぶり【柄振・朳】

農具の一種。穀物の実などを掻き寄せ、また水田の土をならすのに用いる。竿の先に横板をつけ、しばしば鋸歯状の凹凸を設けたもの。〈新撰字鏡12〉

柄振

柄振

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

柄振

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒えぶり‐いた【柄振板】

⇒えぶり‐すり【朳摺】

えぶり‐いた【柄振板】

塀または出し桁げたなどの端を隠すために用いる化粧板。絵振板。恵振板。

柄振板

⇒えぶり‐いた【柄振板】

⇒えぶり‐すり【朳摺】

えぶり‐いた【柄振板】

塀または出し桁げたなどの端を隠すために用いる化粧板。絵振板。恵振板。

柄振板

⇒え‐ぶり【柄振・朳】

えぶりこ

担子菌類のきのこ。主としてカラマツの幹に生ずる。菌体は鐘形で、その1面で幹に固着、表面には亀裂が多く、白色または黄褐色。古来、民間薬として、健胃・下痢止め・制汗剤に使用。

えぶり‐すり【朳摺】

東北地方で、小正月に豊作を祈る行事。えんぶり。あらくろずり。

⇒え‐ぶり【柄振・朳】

エブロ【Ebro】

スペイン北東部の川。カンタブリア山脈に発して南東流し、サラゴサを経て、地中海に注ぐ。長さ910キロメートル。

エプロン【apron】

①衣類の汚れを防ぐためなどに、服の上に重ねる洋風の前掛け。

②〔機〕(→)前垂まえだれ3に同じ。

③旅客の乗降、貨物の積み下ろしなどのため航空機が停留する飛行場内の区域。

④エプロン‐ステージの略。

⇒エプロン‐ステージ【apron stage】

⇒エプロン‐ドレス【apron dress】

エプロン‐ステージ【apron stage】

劇場の舞台で、観客席に向かって弓状に突き出している部分。前舞台。張出し舞台。

⇒エプロン【apron】

エプロン‐ドレス【apron dress】

エプロンのデザインを取り入れた衣服。また、胸当てがつき、スカートはゆったりした女性用仕事着。

⇒エプロン【apron】

エフ‐ワン【F1】

(Formula 1)国際自動車連盟が構造・重量・車輪・安定性などの細目を規定する競走用自動車の最上位級。

エペ【épée フランス】

フェンシング用の剣の一つ。先の尖った細身のもの。突きだけに用いる。また、それを使って行う競技。

えべす【恵比須】

エビスの訛。「―様」

えべつ【江別】

北海道石狩平野の中部にある市。製紙・レンガ製造が盛ん。札幌に隣接。人口12万6千。

えへへ

笑う声。作り笑いの声。

えへら‐えへら

おかしくもない事にしまりなく笑うさま。「人を馬鹿にしたように―と笑う」「―するのはやめろ」

エベレスト【Everest】

⇒エヴェレスト

えへん

せきばらいの声。

エベント【event】

⇒イベント

え‐ほう【吉方】‥ハウ

(→)恵方えほうに同じ。

え‐ほう【依報】

〔仏〕過去の行為の結果として受ける、環境世界。↔正報しょうほう

え‐ほう【恵方】ヱハウ

古くは正月の神の来臨する方角。のちに暦術が入って、その年の歳徳神としとくじんのいる方角。あきのかた。吉方えほう。〈[季]新年〉。↔塞ふさがり。

⇒えほう‐がみ【恵方神】

⇒えほう‐だな【恵方棚】

⇒えほう‐まいり【恵方参り】

⇒えほう‐まき【恵方巻】

えほう‐がみ【恵方神】ヱハウ‥

(→)歳徳神としとくじんに同じ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「参り納むる八幡山。この浪花津の―」

⇒え‐ほう【恵方】

え‐ぼうしょ【絵奉書】ヱ‥

①季節の草花などを描いた奉書紙。進物の懸紙かけがみや祝儀の消息に用いた。

②錦絵の印刷などに用いた上質奉書紙。主として伊予産。

えほう‐だな【恵方棚】ヱハウ‥

(→)年棚としだなに同じ。

⇒え‐ほう【恵方】

えぼ‐うない‥ウナヒ

(茨城県で)田の2度目の耕耘こううん。下起しもおこし。

えほう‐まいり【恵方参り】ヱハウマヰリ

正月元日にその年の恵方に当たる神社に参詣すること。恵方詣。〈[季]新年〉。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「天満とやらの明神様へ―」

⇒え‐ほう【恵方】

えほう‐まき【恵方巻】ヱハウ‥

節分の日に、その年の恵方を向いて食う巻きずし。

⇒え‐ほう【恵方】

エポエチン【epoetin】

腎性貧血症の治療薬の一つ。腎臓から分泌される造血因子エリスロポエチンのヒトの遺伝子をもとに作られた遺伝子組換え製剤。αとβがあり、αはエスポー、βはエポジンの名で市販。

エポキシ‐じゅし【エポキシ樹脂】

(epoxy resin)1分子中に2個以上の反応しやすいエポキシ基を持つ比較的低分子のポリマー、およびそれを縮重合させて製した熱硬化性樹脂の総称。金属の強力な接着剤、塗料、電気絶縁材料などに用いる。

エポケー【epoche ギリシア】

〔哲〕判断停止。

え‐ぼし【烏帽子】

(烏からすの羽のように黒く塗った帽子の意)元服した男子が略装につける袋形のかぶりもの。奈良時代以来、結髪の一般化につれて広く庶民の間にも用いられた。貴族の間では平常に用い、階級・年齢などによって形と塗り様とを異にした。もと羅や紗で作ったが、後世は紙で作り、漆で塗り固めた。立たて烏帽子・風折かざおり烏帽子・侍烏帽子・引立烏帽子・揉もみ烏帽子などがある。源氏物語柏木「―ばかりおし入れて」

⇒えぼし‐おや【烏帽子親】

⇒えぼし‐おり【烏帽子折】

⇒えぼし‐がい【烏帽子貝】

⇒えぼし‐かけ【烏帽子掛】

⇒えぼし‐がみ【烏帽子髪】

⇒えぼし‐ぎ【烏帽子着】

⇒えぼし‐ご【烏帽子子】

⇒えぼし‐した【烏帽子下】

⇒えぼし‐たがね【烏帽子鏨】

⇒えぼし‐づけ【烏帽子付】

⇒えぼし‐な【烏帽子名】

⇒えぼし‐のうし【烏帽子直衣】

⇒えぼし‐はじめ【烏帽子始め】

⇒烏帽子を着せる

えぼし‐おや【烏帽子親】

武家社会で元服の時、烏帽子をかぶらせ、烏帽子名をつける人。元服親。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐おり【烏帽子折】‥ヲリ

烏帽子をつくること。また、その職人。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼしおり【烏帽子折】‥ヲリ

能。宮増作。鞍馬山をのがれた牛若丸が近江国鏡の宿の烏帽子折の家で元服し、美濃国赤坂の宿で大盗熊坂長範を討つ。

えぼし‐がい【烏帽子貝】‥ガヒ

フジツボ目の甲殻類で、エボシガイ科とヒメエボシガイ科の総称。またその一種。海産。筋肉性の長い柄部を持ち、頭部の長さは1〜5センチメートル、5枚の殻で覆われた烏帽子状で、蔓状の胸肢(蔓脚まんきゃく)を持つ体を包む。柄部の下端で浮木・杭または浮標などに付着生活する。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐かけ【烏帽子掛】

(→)頂頭掛ちょうずかけに同じ。太平記24「色々の糸毛の冑に―して」

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐がみ【烏帽子髪】

烏帽子をかぶる時に結う髪。えぼしした。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐ぎ【烏帽子着】

男子元服の式。よぼし着。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐ご【烏帽子子】

烏帽子親から烏帽子名をつけられた者。元服子。養子のことにもいう。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐した【烏帽子下】

(→)「えぼしがみ」に同じ。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐たがね【烏帽子鏨】

たがねの一種。平たがねに比して、刃の幅が狭く厚い。狭い溝を刻むのに用いる。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐づけ【烏帽子付】

(→)冠付かむりづけに同じ。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐な【烏帽子名】

元服の時、幼名を改めて別につけた名。烏帽子親が自分の名の1字を与えたもの。実名。元服名。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐のうし【烏帽子直衣】‥ナホシ

烏帽子をかぶり、直衣を着た姿。冠直衣かんむりのうしに対し、院参または略式の時の服装。源氏物語浮舟「―の姿、いとあらまほしく清げに」

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐はじめ【烏帽子始め】

元服して初めて烏帽子をつける儀式。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

⇒え‐ぶり【柄振・朳】

えぶりこ

担子菌類のきのこ。主としてカラマツの幹に生ずる。菌体は鐘形で、その1面で幹に固着、表面には亀裂が多く、白色または黄褐色。古来、民間薬として、健胃・下痢止め・制汗剤に使用。

えぶり‐すり【朳摺】

東北地方で、小正月に豊作を祈る行事。えんぶり。あらくろずり。

⇒え‐ぶり【柄振・朳】

エブロ【Ebro】

スペイン北東部の川。カンタブリア山脈に発して南東流し、サラゴサを経て、地中海に注ぐ。長さ910キロメートル。

エプロン【apron】

①衣類の汚れを防ぐためなどに、服の上に重ねる洋風の前掛け。

②〔機〕(→)前垂まえだれ3に同じ。

③旅客の乗降、貨物の積み下ろしなどのため航空機が停留する飛行場内の区域。

④エプロン‐ステージの略。

⇒エプロン‐ステージ【apron stage】

⇒エプロン‐ドレス【apron dress】

エプロン‐ステージ【apron stage】

劇場の舞台で、観客席に向かって弓状に突き出している部分。前舞台。張出し舞台。

⇒エプロン【apron】

エプロン‐ドレス【apron dress】

エプロンのデザインを取り入れた衣服。また、胸当てがつき、スカートはゆったりした女性用仕事着。

⇒エプロン【apron】

エフ‐ワン【F1】

(Formula 1)国際自動車連盟が構造・重量・車輪・安定性などの細目を規定する競走用自動車の最上位級。

エペ【épée フランス】

フェンシング用の剣の一つ。先の尖った細身のもの。突きだけに用いる。また、それを使って行う競技。

えべす【恵比須】

エビスの訛。「―様」

えべつ【江別】

北海道石狩平野の中部にある市。製紙・レンガ製造が盛ん。札幌に隣接。人口12万6千。

えへへ

笑う声。作り笑いの声。

えへら‐えへら

おかしくもない事にしまりなく笑うさま。「人を馬鹿にしたように―と笑う」「―するのはやめろ」

エベレスト【Everest】

⇒エヴェレスト

えへん

せきばらいの声。

エベント【event】

⇒イベント

え‐ほう【吉方】‥ハウ

(→)恵方えほうに同じ。

え‐ほう【依報】

〔仏〕過去の行為の結果として受ける、環境世界。↔正報しょうほう

え‐ほう【恵方】ヱハウ

古くは正月の神の来臨する方角。のちに暦術が入って、その年の歳徳神としとくじんのいる方角。あきのかた。吉方えほう。〈[季]新年〉。↔塞ふさがり。

⇒えほう‐がみ【恵方神】

⇒えほう‐だな【恵方棚】

⇒えほう‐まいり【恵方参り】

⇒えほう‐まき【恵方巻】

えほう‐がみ【恵方神】ヱハウ‥

(→)歳徳神としとくじんに同じ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「参り納むる八幡山。この浪花津の―」

⇒え‐ほう【恵方】

え‐ぼうしょ【絵奉書】ヱ‥

①季節の草花などを描いた奉書紙。進物の懸紙かけがみや祝儀の消息に用いた。

②錦絵の印刷などに用いた上質奉書紙。主として伊予産。

えほう‐だな【恵方棚】ヱハウ‥

(→)年棚としだなに同じ。

⇒え‐ほう【恵方】

えぼ‐うない‥ウナヒ

(茨城県で)田の2度目の耕耘こううん。下起しもおこし。

えほう‐まいり【恵方参り】ヱハウマヰリ

正月元日にその年の恵方に当たる神社に参詣すること。恵方詣。〈[季]新年〉。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「天満とやらの明神様へ―」

⇒え‐ほう【恵方】

えほう‐まき【恵方巻】ヱハウ‥

節分の日に、その年の恵方を向いて食う巻きずし。

⇒え‐ほう【恵方】

エポエチン【epoetin】

腎性貧血症の治療薬の一つ。腎臓から分泌される造血因子エリスロポエチンのヒトの遺伝子をもとに作られた遺伝子組換え製剤。αとβがあり、αはエスポー、βはエポジンの名で市販。

エポキシ‐じゅし【エポキシ樹脂】

(epoxy resin)1分子中に2個以上の反応しやすいエポキシ基を持つ比較的低分子のポリマー、およびそれを縮重合させて製した熱硬化性樹脂の総称。金属の強力な接着剤、塗料、電気絶縁材料などに用いる。

エポケー【epoche ギリシア】

〔哲〕判断停止。

え‐ぼし【烏帽子】

(烏からすの羽のように黒く塗った帽子の意)元服した男子が略装につける袋形のかぶりもの。奈良時代以来、結髪の一般化につれて広く庶民の間にも用いられた。貴族の間では平常に用い、階級・年齢などによって形と塗り様とを異にした。もと羅や紗で作ったが、後世は紙で作り、漆で塗り固めた。立たて烏帽子・風折かざおり烏帽子・侍烏帽子・引立烏帽子・揉もみ烏帽子などがある。源氏物語柏木「―ばかりおし入れて」

⇒えぼし‐おや【烏帽子親】

⇒えぼし‐おり【烏帽子折】

⇒えぼし‐がい【烏帽子貝】

⇒えぼし‐かけ【烏帽子掛】

⇒えぼし‐がみ【烏帽子髪】

⇒えぼし‐ぎ【烏帽子着】

⇒えぼし‐ご【烏帽子子】

⇒えぼし‐した【烏帽子下】

⇒えぼし‐たがね【烏帽子鏨】

⇒えぼし‐づけ【烏帽子付】

⇒えぼし‐な【烏帽子名】

⇒えぼし‐のうし【烏帽子直衣】

⇒えぼし‐はじめ【烏帽子始め】

⇒烏帽子を着せる

えぼし‐おや【烏帽子親】

武家社会で元服の時、烏帽子をかぶらせ、烏帽子名をつける人。元服親。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐おり【烏帽子折】‥ヲリ

烏帽子をつくること。また、その職人。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼしおり【烏帽子折】‥ヲリ

能。宮増作。鞍馬山をのがれた牛若丸が近江国鏡の宿の烏帽子折の家で元服し、美濃国赤坂の宿で大盗熊坂長範を討つ。

えぼし‐がい【烏帽子貝】‥ガヒ

フジツボ目の甲殻類で、エボシガイ科とヒメエボシガイ科の総称。またその一種。海産。筋肉性の長い柄部を持ち、頭部の長さは1〜5センチメートル、5枚の殻で覆われた烏帽子状で、蔓状の胸肢(蔓脚まんきゃく)を持つ体を包む。柄部の下端で浮木・杭または浮標などに付着生活する。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐かけ【烏帽子掛】

(→)頂頭掛ちょうずかけに同じ。太平記24「色々の糸毛の冑に―して」

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐がみ【烏帽子髪】

烏帽子をかぶる時に結う髪。えぼしした。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐ぎ【烏帽子着】

男子元服の式。よぼし着。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐ご【烏帽子子】

烏帽子親から烏帽子名をつけられた者。元服子。養子のことにもいう。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐した【烏帽子下】

(→)「えぼしがみ」に同じ。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐たがね【烏帽子鏨】

たがねの一種。平たがねに比して、刃の幅が狭く厚い。狭い溝を刻むのに用いる。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐づけ【烏帽子付】

(→)冠付かむりづけに同じ。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐な【烏帽子名】

元服の時、幼名を改めて別につけた名。烏帽子親が自分の名の1字を与えたもの。実名。元服名。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐のうし【烏帽子直衣】‥ナホシ

烏帽子をかぶり、直衣を着た姿。冠直衣かんむりのうしに対し、院参または略式の時の服装。源氏物語浮舟「―の姿、いとあらまほしく清げに」

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐はじめ【烏帽子始め】

元服して初めて烏帽子をつける儀式。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

⇒えびはら【海老原】

え‐ひめ【兄姫】

年上の方の姫。皇極紀「―を納めしいれて妃みめとして」↔弟姫おとひめ

えひめ【愛媛】

四国地方の北西部の県。伊予国全域。県庁所在地は松山市。面積5674平方キロメートル。人口146万8千。全11市。

→伊予節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒えひめ‐だいがく【愛媛大学】

えひめ‐だいがく【愛媛大学】

国立大学法人の一つ。1919年(大正8)創立の松山高等学校と新居浜工専・愛媛師範・同青年師範が合併して、49年新制大学となる。54年県立松山農科大学を移管。2004年法人化。本部は松山市。

⇒えひめ【愛媛】

えび‐も【蝦藻・海老藻】

ヒルムシロ科の沈水性多年草。長さ約70センチメートル。湖沼に生える。茎はやや扁平、互生する葉は褐緑色で狭長。夏、淡黄色の細花を穂状花序につける。

えびら【箙】

①矢を入れて携帯する容器。武具の一種で、衛府の随身ずいじんや武士が腰につけて使用。逆頬さかつら箙・葛つづら箙・柳箙・竹箙などがある。平家物語4「―も解いてすててんげり」

箙

⇒えびはら【海老原】

え‐ひめ【兄姫】

年上の方の姫。皇極紀「―を納めしいれて妃みめとして」↔弟姫おとひめ

えひめ【愛媛】

四国地方の北西部の県。伊予国全域。県庁所在地は松山市。面積5674平方キロメートル。人口146万8千。全11市。

→伊予節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒えひめ‐だいがく【愛媛大学】

えひめ‐だいがく【愛媛大学】

国立大学法人の一つ。1919年(大正8)創立の松山高等学校と新居浜工専・愛媛師範・同青年師範が合併して、49年新制大学となる。54年県立松山農科大学を移管。2004年法人化。本部は松山市。

⇒えひめ【愛媛】

えび‐も【蝦藻・海老藻】

ヒルムシロ科の沈水性多年草。長さ約70センチメートル。湖沼に生える。茎はやや扁平、互生する葉は褐緑色で狭長。夏、淡黄色の細花を穂状花序につける。

えびら【箙】

①矢を入れて携帯する容器。武具の一種で、衛府の随身ずいじんや武士が腰につけて使用。逆頬さかつら箙・葛つづら箙・柳箙・竹箙などがある。平家物語4「―も解いてすててんげり」

箙

②能。修羅物。「箙の梅」の故事を脚色。

⇒えびら‐がたな【箙刀】

⇒えびら‐の‐うめ【箙の梅】

え‐ビラ【絵ビラ】ヱ‥

絵を描いたビラ。ポスター。

えびら‐がたな【箙刀】

箙の中に収められるほどの小さい刀。

⇒えびら【箙】

えびら‐の‐うめ【箙の梅】

生田の森の源平の戦で、梶原源太景季かげすえが箙に梅の枝を挿して奮戦した故事。能「箙」、浄瑠璃「ひらかな盛衰記」、常磐津舞踊「源太」などに作られ、また画題にされる。

⇒えびら【箙】

エピローグ【epilogue】

①詩歌・小説・演劇などの終結部。終章。↔プロローグ。

②オペラや劇音楽などの結びの部分。

えび‐わ・る【笑び割る】ヱビ‥

〔自下二〕

えみわれる。えみわる。日葡辞書「エビワル。柘榴など、果実がひとりでに割れる」

エビングハウス【Hermann Ebbinghaus】

ドイツの心理学者。フェヒナーの精神物理学的研究に感銘し、無意味綴りを用いた記憶の実験的研究を行い、忘却曲線など人間の記憶についての基本的知見を多数発見した。主著「記憶について」。(1850〜1909)

え‐ふ【絵符・会符】ヱ‥

①江戸時代、幕府・武家・公家などが物資輸送に際して、特権を表示するため荷物につけた札。

②荷物などにつける目じるしの札。荷札。誹風柳多留12「猪に笹りんどうの―を立て」

絵符

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②能。修羅物。「箙の梅」の故事を脚色。

⇒えびら‐がたな【箙刀】

⇒えびら‐の‐うめ【箙の梅】

え‐ビラ【絵ビラ】ヱ‥

絵を描いたビラ。ポスター。

えびら‐がたな【箙刀】

箙の中に収められるほどの小さい刀。

⇒えびら【箙】

えびら‐の‐うめ【箙の梅】

生田の森の源平の戦で、梶原源太景季かげすえが箙に梅の枝を挿して奮戦した故事。能「箙」、浄瑠璃「ひらかな盛衰記」、常磐津舞踊「源太」などに作られ、また画題にされる。

⇒えびら【箙】

エピローグ【epilogue】

①詩歌・小説・演劇などの終結部。終章。↔プロローグ。

②オペラや劇音楽などの結びの部分。

えび‐わ・る【笑び割る】ヱビ‥

〔自下二〕

えみわれる。えみわる。日葡辞書「エビワル。柘榴など、果実がひとりでに割れる」

エビングハウス【Hermann Ebbinghaus】

ドイツの心理学者。フェヒナーの精神物理学的研究に感銘し、無意味綴りを用いた記憶の実験的研究を行い、忘却曲線など人間の記憶についての基本的知見を多数発見した。主著「記憶について」。(1850〜1909)

え‐ふ【絵符・会符】ヱ‥

①江戸時代、幕府・武家・公家などが物資輸送に際して、特権を表示するため荷物につけた札。

②荷物などにつける目じるしの札。荷札。誹風柳多留12「猪に笹りんどうの―を立て」

絵符

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

え‐ふ【衛府】ヱ‥

①近衛府・衛門府など、奈良・平安時代に禁裏の警備をつかさどった役所の総称。→六衛府。

②衛府に属する武官。

エフ【F・f】

①アルファベットの6番目の文字。

②〔音〕

㋐音名の一つ。ヘ音。

㋑フォルテを表す記号(f)。

③〔数〕(function)関数の略号(f)。

④(Fahrenheit ドイツ)カ氏温度を表す記号(F)。

⑤ファラッド(電気容量の単位)の略号(F)。

⑥写真レンズの明るさ、絞りの大きさを表す記号(F)。→エフ‐ナンバー。

⑦(firm)鉛筆の芯の硬さを表す符号(F)。HBとHとの間の硬さをいう。

⑧〔化〕フッ素の元素記号(F)。

⑨〔生〕(filial)「子としての」の意。F1は雑種第1代、F2は雑種第2代を表す記号。

⑩単位の接頭語フェムト(femto, 10−15)を表す記号(f)。

⑪〔理〕力を表す記号。

⑫(floor)建物の階。

エフ‐アール【FR】

(front engine rear drive)自動車で、車体前部にエンジンを置き、後輪を駆動する方式。→FF

エフ‐アール‐ピー【FRP】

(fiber-reinforced plastics)繊維強化プラスチック。ガラス繊維・炭素繊維などをプラスチック中に分散させて強化・軽量化した材料。

エフィアルテス【Ephialtes】

アテナイの政治家。前462年ペリクレスの協力を得て国政民主化のために改革を断行し、民会と民衆裁判所の権能を拡大したが、まもなく反対派の手で暗殺された。

エフ‐イー‐ティー【FET】

(field-effect transistor)(→)電界効果トランジスター。

エフィシェンシー【efficiency】

能率。効率。

エフ‐いんし【F因子】

(F-factor)大腸菌の性決定因子で、稔性(fertility)因子の略。細菌の接合に関する機能を支配する遺伝子群。大腸菌の増殖とは独立に自律的に増殖する。プラスミドの代表例。

エフ‐エー【FA】

①(factory automation)コンピューターによる、工場の生産システムの自動化。

②(free agent)フリー‐エージェントの略。

エフ‐エー‐エス【FAS】

(free alongside ship)海上運送品の売買の約款の一つ。FOBに似ているが、船積港での物品の引渡しが指定船舶上ではなく舷側でよい点が異なる。舷側渡し。船側渡し。→沖渡し

エフ‐エー‐オー【FAO】

(Food and Agriculture Organization of the United Nations)(→)国連食糧農業機関。

エフ‐エー‐キュー【FAQ】

(frequently asked questions 「頻繁に尋ねられる質問」の意)よくある質問とそれに対する回答をあらかじめまとめた一問一答集。

エフェクティブ【effective】

ききめがあるさま。有効。効果的。

エフェクト【effect】

ききめ。効力。効果。

エフェソス【Ephesos】

トルコ西海岸の都市。431年公会議がここで開かれ、ネストリオス説が異端とされた。エペソ。

エフェドリン【ephedrine】

麻黄まおうに含まれるアルカロイドで交感神経興奮剤。白色の結晶。気管支筋弛緩作用があり、塩酸エフェドリンは気管支喘息ぜんそくなどに用いる。1892年長井長義(1845〜1929)が抽出単離。

エフ‐エフ【FF】

(front engine front drive)自動車で、車体前部にエンジンを置き、前輪を駆動する方式。→FR

エフ‐エム【FM】

(frequency modulation)(→)周波数変調。

⇒エフエム‐ほうそう【FM放送】

エフエム‐ほうそう【FM放送】‥ハウ‥

周波数変調方式で行う放送。高音質・低雑音で混信も少ないので、ステレオ放送に適する。

⇒エフ‐エム【FM】

エフ‐オー【FO】

①(free overside)沖渡し。

②フェード‐アウトの略。

エフ‐オー‐ビー【FOB】

(free on board)国際的売買契約の約款の一つ。売主は船積港で指定の船舶に物品を積み込むまでの一切の責任と費用を持つ。甲板こうはん渡し。本船渡し。→CIF

え‐ぶく【衣服】

きるもの。いふく。特に、法衣。僧服。

え‐ぶく・る【餌脹る】ヱ‥

〔自下二〕

餌を食べて腹一杯になる。天草本伊曾保物語「あるおほかめの―・れて」

え‐ぶくろ【餌袋】ヱ‥

①鷹の餌を入れて鷹狩に携行した竹籠の類。のち旅などに食物を入れて行くのに用いた。

②鳥または人の胃袋。

え‐ふご【餌畚】ヱ‥

①鷹の餌を入れる畚。えぶくろ。

②1の形から考案した茶器の称。餌畚茶入。

エプスタイン【Jacob Epstein】

イギリスの彫刻家。立体派の運動に参加、のち表現派的作風に転向。(1880〜1959)

え‐ぶせ【江伏せ】

川漁の一種。河川に枝川をつくり、餌を流して魚を誘い集め、枝川の上下を断って漁獲する。江流し。

エプソマイト【epsomite】

硫酸マグネシウムの七水和物からなる斜方晶系の鉱物。白色繊維状ないし毛状の集合体。瀉利塩しゃりえん。

エフタ【EFTA】

(European Free Trade Association)(→)欧州自由貿易連合。

え‐ふだ【絵札】ヱ‥

①カルタで、絵のある札。

②トランプで、キング・クイーン・ジャックの3種の札の称。

エフタル【Ephthalite・嚈噠・挹怛】

5世紀中頃から約1世紀間、中央アジアや西北インドに勢力をふるった遊牧民族。東西貿易の要路を押さえて栄えたが、567年突厥とっけつとササン朝に滅ぼされた。

えふ‐づかさ【衛府司】ヱ‥

①衛府の役人。

②衛府の役所。

え‐ぶっし【絵仏師】ヱ‥

平安中期以降、有力寺院にあって仏画の制作や堂内装飾に従事した僧。禅宗では画僧と称した。

え‐ふで【絵筆】ヱ‥

絵を描くのに用いる筆。がひつ。

エフ‐ディー‐エム‐エー【FDMA】

(frequency division multiple access)周波数分割多元接続方式。無線通信で、周波数帯域を分割することにより混信することなく多数のユーザーが媒体を共有できる。

エフ‐ディー‐ざい【FD剤】

(FDはflow dust)平均粒径5ナノメートル以下の微粉の農薬。施設栽培で、施設内へ吹き込み作物体に付着させ病害虫防除に利用。

エフ‐ディー‐ディー【FDD】

(frequency division duplex)送信信号と受信信号に異なる周波数帯域を割り当てて双方向通信を行う方式。

エフ‐ティー‐ティー‐エッチ【FTTH】

(fiber to the home)通信事業者の最寄りの基地局から各家庭への通信回線として光ファイバーを敷設すること。また、光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス。

エフ‐ティー‐ピー【FTP】

(file transfer protocol)プロトコル3の一種。TCP/IPネットワークでファイルを転送するときに用いられる。

エフトゥシェンコ【Evgenii A. Evtushenko】

ロシア(ソ連)の詩人。スターリン死後、自由への欲求を大胆に表現。長詩「バービー‐ヤール」など。(1933〜)

え‐ぶな【江鮒】

(方言)ボラの幼魚。世間胸算用3「―も土くさいとて買はぬ所ぞかし」

エフ‐ナンバー【Fナンバー】

(f-number)写真で、レンズの明るさを示す数。焦点距離を有効口径で割った数。この数値が小さい程レンズは明るい。F値。F数。F番号。

え‐ぶね【家船】

(エはイヘの訛)もっぱら舟を日常の住居として漁業や行商をしている一団。瀬戸内海に多い。

えふ‐の‐かみ【衛府督】ヱ‥

衛府の長官の総称。近衛大将と兵衛督・衛門督。

えふ‐の‐すけ【衛府佐】ヱ‥

衛府の次官の総称。近衛中将・少将と兵衛佐・衛門佐。

えふ‐の‐たち【衛府の太刀】ヱ‥

平安時代以降、衛府の武官のおびた太刀。柄を毛抜形にすかした平鞘ひらざやの太刀で、佩緒はきおに革緒を用いた。鎌倉時代以降、衛府の威儀化とともに形式化して儀仗用となる。毛抜形太刀。革緒太刀。平鞘の太刀。陽の太刀。野太刀。

エフ‐ビー‐アイ【FBI】

(Federal Bureau of Investigation)米国連邦捜査局。治安警察的捜査・調査・逮捕など強大な権限を持つ司法省内の一部局。1908年創設、35年現名に改称。→ジー‐メン

エフ‐ピー‐エス【fps】

(frame per second)コンピューターで、動画の再生速度の単位。1秒間に表示するフレーム数を表す。

え‐ぶみ【絵踏み】ヱ‥

(→)「ふみえ(踏絵)」に同じ。〈[季]春〉

え‐ぶり【柄振・朳】

農具の一種。穀物の実などを掻き寄せ、また水田の土をならすのに用いる。竿の先に横板をつけ、しばしば鋸歯状の凹凸を設けたもの。〈新撰字鏡12〉

柄振

え‐ふ【衛府】ヱ‥

①近衛府・衛門府など、奈良・平安時代に禁裏の警備をつかさどった役所の総称。→六衛府。

②衛府に属する武官。

エフ【F・f】

①アルファベットの6番目の文字。

②〔音〕

㋐音名の一つ。ヘ音。

㋑フォルテを表す記号(f)。

③〔数〕(function)関数の略号(f)。

④(Fahrenheit ドイツ)カ氏温度を表す記号(F)。

⑤ファラッド(電気容量の単位)の略号(F)。

⑥写真レンズの明るさ、絞りの大きさを表す記号(F)。→エフ‐ナンバー。

⑦(firm)鉛筆の芯の硬さを表す符号(F)。HBとHとの間の硬さをいう。

⑧〔化〕フッ素の元素記号(F)。

⑨〔生〕(filial)「子としての」の意。F1は雑種第1代、F2は雑種第2代を表す記号。

⑩単位の接頭語フェムト(femto, 10−15)を表す記号(f)。

⑪〔理〕力を表す記号。

⑫(floor)建物の階。

エフ‐アール【FR】

(front engine rear drive)自動車で、車体前部にエンジンを置き、後輪を駆動する方式。→FF

エフ‐アール‐ピー【FRP】

(fiber-reinforced plastics)繊維強化プラスチック。ガラス繊維・炭素繊維などをプラスチック中に分散させて強化・軽量化した材料。

エフィアルテス【Ephialtes】

アテナイの政治家。前462年ペリクレスの協力を得て国政民主化のために改革を断行し、民会と民衆裁判所の権能を拡大したが、まもなく反対派の手で暗殺された。

エフ‐イー‐ティー【FET】

(field-effect transistor)(→)電界効果トランジスター。

エフィシェンシー【efficiency】

能率。効率。

エフ‐いんし【F因子】

(F-factor)大腸菌の性決定因子で、稔性(fertility)因子の略。細菌の接合に関する機能を支配する遺伝子群。大腸菌の増殖とは独立に自律的に増殖する。プラスミドの代表例。

エフ‐エー【FA】

①(factory automation)コンピューターによる、工場の生産システムの自動化。

②(free agent)フリー‐エージェントの略。

エフ‐エー‐エス【FAS】

(free alongside ship)海上運送品の売買の約款の一つ。FOBに似ているが、船積港での物品の引渡しが指定船舶上ではなく舷側でよい点が異なる。舷側渡し。船側渡し。→沖渡し

エフ‐エー‐オー【FAO】

(Food and Agriculture Organization of the United Nations)(→)国連食糧農業機関。

エフ‐エー‐キュー【FAQ】

(frequently asked questions 「頻繁に尋ねられる質問」の意)よくある質問とそれに対する回答をあらかじめまとめた一問一答集。

エフェクティブ【effective】

ききめがあるさま。有効。効果的。

エフェクト【effect】

ききめ。効力。効果。

エフェソス【Ephesos】

トルコ西海岸の都市。431年公会議がここで開かれ、ネストリオス説が異端とされた。エペソ。

エフェドリン【ephedrine】

麻黄まおうに含まれるアルカロイドで交感神経興奮剤。白色の結晶。気管支筋弛緩作用があり、塩酸エフェドリンは気管支喘息ぜんそくなどに用いる。1892年長井長義(1845〜1929)が抽出単離。

エフ‐エフ【FF】

(front engine front drive)自動車で、車体前部にエンジンを置き、前輪を駆動する方式。→FR

エフ‐エム【FM】

(frequency modulation)(→)周波数変調。

⇒エフエム‐ほうそう【FM放送】

エフエム‐ほうそう【FM放送】‥ハウ‥

周波数変調方式で行う放送。高音質・低雑音で混信も少ないので、ステレオ放送に適する。

⇒エフ‐エム【FM】

エフ‐オー【FO】

①(free overside)沖渡し。

②フェード‐アウトの略。

エフ‐オー‐ビー【FOB】

(free on board)国際的売買契約の約款の一つ。売主は船積港で指定の船舶に物品を積み込むまでの一切の責任と費用を持つ。甲板こうはん渡し。本船渡し。→CIF

え‐ぶく【衣服】

きるもの。いふく。特に、法衣。僧服。

え‐ぶく・る【餌脹る】ヱ‥

〔自下二〕

餌を食べて腹一杯になる。天草本伊曾保物語「あるおほかめの―・れて」

え‐ぶくろ【餌袋】ヱ‥

①鷹の餌を入れて鷹狩に携行した竹籠の類。のち旅などに食物を入れて行くのに用いた。

②鳥または人の胃袋。

え‐ふご【餌畚】ヱ‥

①鷹の餌を入れる畚。えぶくろ。

②1の形から考案した茶器の称。餌畚茶入。

エプスタイン【Jacob Epstein】

イギリスの彫刻家。立体派の運動に参加、のち表現派的作風に転向。(1880〜1959)

え‐ぶせ【江伏せ】

川漁の一種。河川に枝川をつくり、餌を流して魚を誘い集め、枝川の上下を断って漁獲する。江流し。

エプソマイト【epsomite】

硫酸マグネシウムの七水和物からなる斜方晶系の鉱物。白色繊維状ないし毛状の集合体。瀉利塩しゃりえん。

エフタ【EFTA】

(European Free Trade Association)(→)欧州自由貿易連合。

え‐ふだ【絵札】ヱ‥

①カルタで、絵のある札。

②トランプで、キング・クイーン・ジャックの3種の札の称。

エフタル【Ephthalite・嚈噠・挹怛】

5世紀中頃から約1世紀間、中央アジアや西北インドに勢力をふるった遊牧民族。東西貿易の要路を押さえて栄えたが、567年突厥とっけつとササン朝に滅ぼされた。

えふ‐づかさ【衛府司】ヱ‥

①衛府の役人。

②衛府の役所。

え‐ぶっし【絵仏師】ヱ‥

平安中期以降、有力寺院にあって仏画の制作や堂内装飾に従事した僧。禅宗では画僧と称した。

え‐ふで【絵筆】ヱ‥

絵を描くのに用いる筆。がひつ。

エフ‐ディー‐エム‐エー【FDMA】

(frequency division multiple access)周波数分割多元接続方式。無線通信で、周波数帯域を分割することにより混信することなく多数のユーザーが媒体を共有できる。

エフ‐ディー‐ざい【FD剤】

(FDはflow dust)平均粒径5ナノメートル以下の微粉の農薬。施設栽培で、施設内へ吹き込み作物体に付着させ病害虫防除に利用。

エフ‐ディー‐ディー【FDD】

(frequency division duplex)送信信号と受信信号に異なる周波数帯域を割り当てて双方向通信を行う方式。

エフ‐ティー‐ティー‐エッチ【FTTH】

(fiber to the home)通信事業者の最寄りの基地局から各家庭への通信回線として光ファイバーを敷設すること。また、光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス。

エフ‐ティー‐ピー【FTP】

(file transfer protocol)プロトコル3の一種。TCP/IPネットワークでファイルを転送するときに用いられる。

エフトゥシェンコ【Evgenii A. Evtushenko】

ロシア(ソ連)の詩人。スターリン死後、自由への欲求を大胆に表現。長詩「バービー‐ヤール」など。(1933〜)

え‐ぶな【江鮒】

(方言)ボラの幼魚。世間胸算用3「―も土くさいとて買はぬ所ぞかし」

エフ‐ナンバー【Fナンバー】

(f-number)写真で、レンズの明るさを示す数。焦点距離を有効口径で割った数。この数値が小さい程レンズは明るい。F値。F数。F番号。

え‐ぶね【家船】

(エはイヘの訛)もっぱら舟を日常の住居として漁業や行商をしている一団。瀬戸内海に多い。

えふ‐の‐かみ【衛府督】ヱ‥

衛府の長官の総称。近衛大将と兵衛督・衛門督。

えふ‐の‐すけ【衛府佐】ヱ‥

衛府の次官の総称。近衛中将・少将と兵衛佐・衛門佐。

えふ‐の‐たち【衛府の太刀】ヱ‥

平安時代以降、衛府の武官のおびた太刀。柄を毛抜形にすかした平鞘ひらざやの太刀で、佩緒はきおに革緒を用いた。鎌倉時代以降、衛府の威儀化とともに形式化して儀仗用となる。毛抜形太刀。革緒太刀。平鞘の太刀。陽の太刀。野太刀。

エフ‐ビー‐アイ【FBI】

(Federal Bureau of Investigation)米国連邦捜査局。治安警察的捜査・調査・逮捕など強大な権限を持つ司法省内の一部局。1908年創設、35年現名に改称。→ジー‐メン

エフ‐ピー‐エス【fps】

(frame per second)コンピューターで、動画の再生速度の単位。1秒間に表示するフレーム数を表す。

え‐ぶみ【絵踏み】ヱ‥

(→)「ふみえ(踏絵)」に同じ。〈[季]春〉

え‐ぶり【柄振・朳】

農具の一種。穀物の実などを掻き寄せ、また水田の土をならすのに用いる。竿の先に横板をつけ、しばしば鋸歯状の凹凸を設けたもの。〈新撰字鏡12〉

柄振

柄振

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

柄振

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒えぶり‐いた【柄振板】

⇒えぶり‐すり【朳摺】

えぶり‐いた【柄振板】

塀または出し桁げたなどの端を隠すために用いる化粧板。絵振板。恵振板。

柄振板

⇒えぶり‐いた【柄振板】

⇒えぶり‐すり【朳摺】

えぶり‐いた【柄振板】

塀または出し桁げたなどの端を隠すために用いる化粧板。絵振板。恵振板。

柄振板

⇒え‐ぶり【柄振・朳】

えぶりこ

担子菌類のきのこ。主としてカラマツの幹に生ずる。菌体は鐘形で、その1面で幹に固着、表面には亀裂が多く、白色または黄褐色。古来、民間薬として、健胃・下痢止め・制汗剤に使用。

えぶり‐すり【朳摺】

東北地方で、小正月に豊作を祈る行事。えんぶり。あらくろずり。

⇒え‐ぶり【柄振・朳】

エブロ【Ebro】

スペイン北東部の川。カンタブリア山脈に発して南東流し、サラゴサを経て、地中海に注ぐ。長さ910キロメートル。

エプロン【apron】

①衣類の汚れを防ぐためなどに、服の上に重ねる洋風の前掛け。

②〔機〕(→)前垂まえだれ3に同じ。

③旅客の乗降、貨物の積み下ろしなどのため航空機が停留する飛行場内の区域。

④エプロン‐ステージの略。

⇒エプロン‐ステージ【apron stage】

⇒エプロン‐ドレス【apron dress】

エプロン‐ステージ【apron stage】

劇場の舞台で、観客席に向かって弓状に突き出している部分。前舞台。張出し舞台。

⇒エプロン【apron】

エプロン‐ドレス【apron dress】

エプロンのデザインを取り入れた衣服。また、胸当てがつき、スカートはゆったりした女性用仕事着。

⇒エプロン【apron】

エフ‐ワン【F1】

(Formula 1)国際自動車連盟が構造・重量・車輪・安定性などの細目を規定する競走用自動車の最上位級。

エペ【épée フランス】

フェンシング用の剣の一つ。先の尖った細身のもの。突きだけに用いる。また、それを使って行う競技。

えべす【恵比須】

エビスの訛。「―様」

えべつ【江別】

北海道石狩平野の中部にある市。製紙・レンガ製造が盛ん。札幌に隣接。人口12万6千。

えへへ

笑う声。作り笑いの声。

えへら‐えへら

おかしくもない事にしまりなく笑うさま。「人を馬鹿にしたように―と笑う」「―するのはやめろ」

エベレスト【Everest】

⇒エヴェレスト

えへん

せきばらいの声。

エベント【event】

⇒イベント

え‐ほう【吉方】‥ハウ

(→)恵方えほうに同じ。

え‐ほう【依報】

〔仏〕過去の行為の結果として受ける、環境世界。↔正報しょうほう

え‐ほう【恵方】ヱハウ

古くは正月の神の来臨する方角。のちに暦術が入って、その年の歳徳神としとくじんのいる方角。あきのかた。吉方えほう。〈[季]新年〉。↔塞ふさがり。

⇒えほう‐がみ【恵方神】

⇒えほう‐だな【恵方棚】

⇒えほう‐まいり【恵方参り】

⇒えほう‐まき【恵方巻】

えほう‐がみ【恵方神】ヱハウ‥

(→)歳徳神としとくじんに同じ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「参り納むる八幡山。この浪花津の―」

⇒え‐ほう【恵方】

え‐ぼうしょ【絵奉書】ヱ‥

①季節の草花などを描いた奉書紙。進物の懸紙かけがみや祝儀の消息に用いた。

②錦絵の印刷などに用いた上質奉書紙。主として伊予産。

えほう‐だな【恵方棚】ヱハウ‥

(→)年棚としだなに同じ。

⇒え‐ほう【恵方】

えぼ‐うない‥ウナヒ

(茨城県で)田の2度目の耕耘こううん。下起しもおこし。

えほう‐まいり【恵方参り】ヱハウマヰリ

正月元日にその年の恵方に当たる神社に参詣すること。恵方詣。〈[季]新年〉。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「天満とやらの明神様へ―」

⇒え‐ほう【恵方】

えほう‐まき【恵方巻】ヱハウ‥

節分の日に、その年の恵方を向いて食う巻きずし。

⇒え‐ほう【恵方】

エポエチン【epoetin】

腎性貧血症の治療薬の一つ。腎臓から分泌される造血因子エリスロポエチンのヒトの遺伝子をもとに作られた遺伝子組換え製剤。αとβがあり、αはエスポー、βはエポジンの名で市販。

エポキシ‐じゅし【エポキシ樹脂】

(epoxy resin)1分子中に2個以上の反応しやすいエポキシ基を持つ比較的低分子のポリマー、およびそれを縮重合させて製した熱硬化性樹脂の総称。金属の強力な接着剤、塗料、電気絶縁材料などに用いる。

エポケー【epoche ギリシア】

〔哲〕判断停止。

え‐ぼし【烏帽子】

(烏からすの羽のように黒く塗った帽子の意)元服した男子が略装につける袋形のかぶりもの。奈良時代以来、結髪の一般化につれて広く庶民の間にも用いられた。貴族の間では平常に用い、階級・年齢などによって形と塗り様とを異にした。もと羅や紗で作ったが、後世は紙で作り、漆で塗り固めた。立たて烏帽子・風折かざおり烏帽子・侍烏帽子・引立烏帽子・揉もみ烏帽子などがある。源氏物語柏木「―ばかりおし入れて」

⇒えぼし‐おや【烏帽子親】

⇒えぼし‐おり【烏帽子折】

⇒えぼし‐がい【烏帽子貝】

⇒えぼし‐かけ【烏帽子掛】

⇒えぼし‐がみ【烏帽子髪】

⇒えぼし‐ぎ【烏帽子着】

⇒えぼし‐ご【烏帽子子】

⇒えぼし‐した【烏帽子下】

⇒えぼし‐たがね【烏帽子鏨】

⇒えぼし‐づけ【烏帽子付】

⇒えぼし‐な【烏帽子名】

⇒えぼし‐のうし【烏帽子直衣】

⇒えぼし‐はじめ【烏帽子始め】

⇒烏帽子を着せる

えぼし‐おや【烏帽子親】

武家社会で元服の時、烏帽子をかぶらせ、烏帽子名をつける人。元服親。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐おり【烏帽子折】‥ヲリ

烏帽子をつくること。また、その職人。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼしおり【烏帽子折】‥ヲリ

能。宮増作。鞍馬山をのがれた牛若丸が近江国鏡の宿の烏帽子折の家で元服し、美濃国赤坂の宿で大盗熊坂長範を討つ。

えぼし‐がい【烏帽子貝】‥ガヒ

フジツボ目の甲殻類で、エボシガイ科とヒメエボシガイ科の総称。またその一種。海産。筋肉性の長い柄部を持ち、頭部の長さは1〜5センチメートル、5枚の殻で覆われた烏帽子状で、蔓状の胸肢(蔓脚まんきゃく)を持つ体を包む。柄部の下端で浮木・杭または浮標などに付着生活する。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐かけ【烏帽子掛】

(→)頂頭掛ちょうずかけに同じ。太平記24「色々の糸毛の冑に―して」

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐がみ【烏帽子髪】

烏帽子をかぶる時に結う髪。えぼしした。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐ぎ【烏帽子着】

男子元服の式。よぼし着。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐ご【烏帽子子】

烏帽子親から烏帽子名をつけられた者。元服子。養子のことにもいう。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐した【烏帽子下】

(→)「えぼしがみ」に同じ。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐たがね【烏帽子鏨】

たがねの一種。平たがねに比して、刃の幅が狭く厚い。狭い溝を刻むのに用いる。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐づけ【烏帽子付】

(→)冠付かむりづけに同じ。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐な【烏帽子名】

元服の時、幼名を改めて別につけた名。烏帽子親が自分の名の1字を与えたもの。実名。元服名。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐のうし【烏帽子直衣】‥ナホシ

烏帽子をかぶり、直衣を着た姿。冠直衣かんむりのうしに対し、院参または略式の時の服装。源氏物語浮舟「―の姿、いとあらまほしく清げに」

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐はじめ【烏帽子始め】

元服して初めて烏帽子をつける儀式。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

⇒え‐ぶり【柄振・朳】

えぶりこ

担子菌類のきのこ。主としてカラマツの幹に生ずる。菌体は鐘形で、その1面で幹に固着、表面には亀裂が多く、白色または黄褐色。古来、民間薬として、健胃・下痢止め・制汗剤に使用。

えぶり‐すり【朳摺】

東北地方で、小正月に豊作を祈る行事。えんぶり。あらくろずり。

⇒え‐ぶり【柄振・朳】

エブロ【Ebro】

スペイン北東部の川。カンタブリア山脈に発して南東流し、サラゴサを経て、地中海に注ぐ。長さ910キロメートル。

エプロン【apron】

①衣類の汚れを防ぐためなどに、服の上に重ねる洋風の前掛け。

②〔機〕(→)前垂まえだれ3に同じ。

③旅客の乗降、貨物の積み下ろしなどのため航空機が停留する飛行場内の区域。

④エプロン‐ステージの略。

⇒エプロン‐ステージ【apron stage】

⇒エプロン‐ドレス【apron dress】

エプロン‐ステージ【apron stage】

劇場の舞台で、観客席に向かって弓状に突き出している部分。前舞台。張出し舞台。

⇒エプロン【apron】

エプロン‐ドレス【apron dress】

エプロンのデザインを取り入れた衣服。また、胸当てがつき、スカートはゆったりした女性用仕事着。

⇒エプロン【apron】

エフ‐ワン【F1】

(Formula 1)国際自動車連盟が構造・重量・車輪・安定性などの細目を規定する競走用自動車の最上位級。

エペ【épée フランス】

フェンシング用の剣の一つ。先の尖った細身のもの。突きだけに用いる。また、それを使って行う競技。

えべす【恵比須】

エビスの訛。「―様」

えべつ【江別】

北海道石狩平野の中部にある市。製紙・レンガ製造が盛ん。札幌に隣接。人口12万6千。

えへへ

笑う声。作り笑いの声。

えへら‐えへら

おかしくもない事にしまりなく笑うさま。「人を馬鹿にしたように―と笑う」「―するのはやめろ」

エベレスト【Everest】

⇒エヴェレスト

えへん

せきばらいの声。

エベント【event】

⇒イベント

え‐ほう【吉方】‥ハウ

(→)恵方えほうに同じ。

え‐ほう【依報】

〔仏〕過去の行為の結果として受ける、環境世界。↔正報しょうほう

え‐ほう【恵方】ヱハウ

古くは正月の神の来臨する方角。のちに暦術が入って、その年の歳徳神としとくじんのいる方角。あきのかた。吉方えほう。〈[季]新年〉。↔塞ふさがり。

⇒えほう‐がみ【恵方神】

⇒えほう‐だな【恵方棚】

⇒えほう‐まいり【恵方参り】

⇒えほう‐まき【恵方巻】

えほう‐がみ【恵方神】ヱハウ‥

(→)歳徳神としとくじんに同じ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「参り納むる八幡山。この浪花津の―」

⇒え‐ほう【恵方】

え‐ぼうしょ【絵奉書】ヱ‥

①季節の草花などを描いた奉書紙。進物の懸紙かけがみや祝儀の消息に用いた。

②錦絵の印刷などに用いた上質奉書紙。主として伊予産。

えほう‐だな【恵方棚】ヱハウ‥

(→)年棚としだなに同じ。

⇒え‐ほう【恵方】

えぼ‐うない‥ウナヒ

(茨城県で)田の2度目の耕耘こううん。下起しもおこし。

えほう‐まいり【恵方参り】ヱハウマヰリ

正月元日にその年の恵方に当たる神社に参詣すること。恵方詣。〈[季]新年〉。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「天満とやらの明神様へ―」

⇒え‐ほう【恵方】

えほう‐まき【恵方巻】ヱハウ‥

節分の日に、その年の恵方を向いて食う巻きずし。

⇒え‐ほう【恵方】

エポエチン【epoetin】

腎性貧血症の治療薬の一つ。腎臓から分泌される造血因子エリスロポエチンのヒトの遺伝子をもとに作られた遺伝子組換え製剤。αとβがあり、αはエスポー、βはエポジンの名で市販。

エポキシ‐じゅし【エポキシ樹脂】

(epoxy resin)1分子中に2個以上の反応しやすいエポキシ基を持つ比較的低分子のポリマー、およびそれを縮重合させて製した熱硬化性樹脂の総称。金属の強力な接着剤、塗料、電気絶縁材料などに用いる。

エポケー【epoche ギリシア】

〔哲〕判断停止。

え‐ぼし【烏帽子】

(烏からすの羽のように黒く塗った帽子の意)元服した男子が略装につける袋形のかぶりもの。奈良時代以来、結髪の一般化につれて広く庶民の間にも用いられた。貴族の間では平常に用い、階級・年齢などによって形と塗り様とを異にした。もと羅や紗で作ったが、後世は紙で作り、漆で塗り固めた。立たて烏帽子・風折かざおり烏帽子・侍烏帽子・引立烏帽子・揉もみ烏帽子などがある。源氏物語柏木「―ばかりおし入れて」

⇒えぼし‐おや【烏帽子親】

⇒えぼし‐おり【烏帽子折】

⇒えぼし‐がい【烏帽子貝】

⇒えぼし‐かけ【烏帽子掛】

⇒えぼし‐がみ【烏帽子髪】

⇒えぼし‐ぎ【烏帽子着】

⇒えぼし‐ご【烏帽子子】

⇒えぼし‐した【烏帽子下】

⇒えぼし‐たがね【烏帽子鏨】

⇒えぼし‐づけ【烏帽子付】

⇒えぼし‐な【烏帽子名】

⇒えぼし‐のうし【烏帽子直衣】

⇒えぼし‐はじめ【烏帽子始め】

⇒烏帽子を着せる

えぼし‐おや【烏帽子親】

武家社会で元服の時、烏帽子をかぶらせ、烏帽子名をつける人。元服親。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐おり【烏帽子折】‥ヲリ

烏帽子をつくること。また、その職人。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼしおり【烏帽子折】‥ヲリ

能。宮増作。鞍馬山をのがれた牛若丸が近江国鏡の宿の烏帽子折の家で元服し、美濃国赤坂の宿で大盗熊坂長範を討つ。

えぼし‐がい【烏帽子貝】‥ガヒ

フジツボ目の甲殻類で、エボシガイ科とヒメエボシガイ科の総称。またその一種。海産。筋肉性の長い柄部を持ち、頭部の長さは1〜5センチメートル、5枚の殻で覆われた烏帽子状で、蔓状の胸肢(蔓脚まんきゃく)を持つ体を包む。柄部の下端で浮木・杭または浮標などに付着生活する。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐かけ【烏帽子掛】

(→)頂頭掛ちょうずかけに同じ。太平記24「色々の糸毛の冑に―して」

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐がみ【烏帽子髪】

烏帽子をかぶる時に結う髪。えぼしした。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐ぎ【烏帽子着】

男子元服の式。よぼし着。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐ご【烏帽子子】

烏帽子親から烏帽子名をつけられた者。元服子。養子のことにもいう。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐した【烏帽子下】

(→)「えぼしがみ」に同じ。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐たがね【烏帽子鏨】

たがねの一種。平たがねに比して、刃の幅が狭く厚い。狭い溝を刻むのに用いる。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐づけ【烏帽子付】

(→)冠付かむりづけに同じ。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐な【烏帽子名】

元服の時、幼名を改めて別につけた名。烏帽子親が自分の名の1字を与えたもの。実名。元服名。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐のうし【烏帽子直衣】‥ナホシ

烏帽子をかぶり、直衣を着た姿。冠直衣かんむりのうしに対し、院参または略式の時の服装。源氏物語浮舟「―の姿、いとあらまほしく清げに」

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えぼし‐はじめ【烏帽子始め】

元服して初めて烏帽子をつける儀式。

⇒え‐ぼし【烏帽子】

えびはら【海老原】🔗⭐🔉

えびはら【海老原】

姓氏の一つ。

⇒えびはら‐きのすけ【海老原喜之助】

えびはら‐きのすけ【海老原喜之助】🔗⭐🔉

えびはら‐きのすけ【海老原喜之助】

洋画家。鹿児島市生れ。渡仏して藤田嗣治に師事、知的抒情にみちた画風を築く。独立美術協会会員として活躍。パリで没。作「曲馬」など。(1904〜1970)

海老原喜之助

撮影:田沼武能

⇒えびはら【海老原】

⇒えびはら【海老原】

⇒えびはら【海老原】

⇒えびはら【海老原】

えび‐も【蝦藻・海老藻】🔗⭐🔉

えび‐も【蝦藻・海老藻】

ヒルムシロ科の沈水性多年草。長さ約70センチメートル。湖沼に生える。茎はやや扁平、互生する葉は褐緑色で狭長。夏、淡黄色の細花を穂状花序につける。

かい‐ろう【海老】‥ラウ🔗⭐🔉

かい‐ろう【海老】‥ラウ

エビの別称。〈日葡辞書〉

⇒かいろう‐び【海老尾】

かいろう‐び【海老尾】‥ラウ‥🔗⭐🔉

かいろう‐び【海老尾】‥ラウ‥

⇒えびお2

⇒かい‐ろう【海老】

広辞苑に「海老」で始まるの検索結果 1-28。