複数辞典一括検索+![]()

![]()

○独活の大木うどのたいぼく🔗⭐🔉

○独活の大木うどのたいぼく

ウドは茎が長大でも、柔らかくて役に立たないことから、身体ばかりは大きいが、役に立たない人のたとえ。

⇒うど【独活】

うどの‐の‐よし【鵜殿の蘆】

摂津の鵜殿(今、大阪府高槻市内)に生ずる大形の蘆。古来その茎は篳篥ひちりきの舌に賞用。うどののあし。

うと・ぶ【疎ぶ】

〔他上二〕

(→)「うとむ」に同じ。

うとまし・い【疎ましい】

〔形〕[文]うとま・し(シク)

(動詞ウトムの形容詞形)

①遠ざけたい気がする。縁を絶ちたいと思う。いとわしい。いやらしい。源氏物語手習「行末もうしろめたく、―・しきまで思ひやらる」。源氏物語少女「打ち語らふさまなどを、―・しとも思ひはなれ給はざりけり」。「見るも―・い姿」

②気味がわるい。源氏物語夕顔「手をたたき給へば、山彦のこたふる声、いと―・し」

うと・む【疎む】

〔他五〕

(下二段にも活用)いみきらって遠ざける。親しまない。おろそかにする。大唐西域記長寛点「釈種畏悪ウトム」。天草本伊曾保物語「真実の為になる者をば盗人のやうに―・むことが多い」。「上司に―・まれる」

うど‐め【独活芽】

①ウドの芽。紫色で約3センチメートル。料理のつまに用いる。

②(→)「たらのめ」に同じ。

う‐どん【饂飩】

(ウンドンの音略)麺類めんるいの一種。小麦粉を塩水でこねて薄くのばし、細く切ったもの。ゆでてかけ汁にひたしたり、つけ汁につけたりして食べる。うんどん。→あつむぎ→ひやむぎ。

⇒うどん‐くらい【饂飩食らい】

⇒うどん‐こ【饂飩粉】

⇒うどん‐こ‐びょう【饂飩粉病】

⇒うどん‐すき【饂飩鋤】

⇒うどん‐どうふ【饂飩豆腐】

⇒うどん‐ぶるい【饂飩篩】

うどん‐くらい【饂飩食らい】‥クラヒ

仕事の下手な人をののしる語。醒睡笑「世間に、下手なる者を―といふことは」

⇒う‐どん【饂飩】

うどん‐げ【優曇華】

(優曇は梵語udumbara(優曇波羅)の略。祥瑞の意)

①クワ科イチジク属の落葉高木。ヒマラヤ山麓・ミャンマー・スリランカなどに産する。高さ約3メートル。花はイチジクに似た壺状花序を作る。果実は食用。仏教では、3000年に1度花を開き、その花の開く時は金輪王が出現するといい、また如来が世に出現すると伝える。源氏物語若紫「―の花まち得たるここちして」

②(3000年に1度開花すると伝えるところから)極めて稀なことのたとえ。狂言、花子「たまたま会ふこそ―なれ」

③芭蕉ばしょうの花の異称。

④クサカゲロウが夏に卵を草木の枝や古材・器物などにつけたもの。約1.5センチメートルの白い糸状の柄があり、花のように見える。吉兆または凶兆とする。うどんげの花。〈[季]夏〉

うどん‐こ【饂飩粉】

小麦粉の別称。

⇒う‐どん【饂飩】

うどん‐こ‐びょう【饂飩粉病】‥ビヤウ

植物の病害。子嚢菌類のうどんこ病菌によって起こるものの総称。作物や樹木の茎・葉・果実などがうどん粉を散らしたように白くなる。白渋病。

⇒う‐どん【饂飩】

うとん・じる【疎んじる】

〔他上一〕

(→)「うとんずる」に同じ。

うどん‐すき【饂飩鋤】

鍋料理の一つ。腰の強いうどんと、鶏肉・魚介類・野菜などを用い、出し汁を張った丸底鍋で順次煮ながら食する。1928年頃大阪で始まる。商標名。

⇒う‐どん【饂飩】

うとん・ずる【疎んずる】

〔他サ変〕[文]うとん・ず(サ変)

(ウトミスの音便)よそよそしくする。史記呂后本紀延久点「上、益ますます疏ウトムス」

うどん‐どうふ【饂飩豆腐】

八杯豆腐はちはいどうふの古称。

⇒う‐どん【饂飩】

うどん‐ぶるい【饂飩篩】‥ブルヒ

饂飩粉をふるう篩。

⇒う‐どん【饂飩】

うな

①鰻うなぎの略。「お―」「―茶漬」

②鮒ふなの訛。

③猪の牝。牝牛をもいう。うなめ。

うな【ウナ】

至急電報の略号。→ウナ電

うな【海】

「うみの」の意を表し、複合語をつくる。「―原」

うな【項】

(→)「うなじ」に同じ。多く、複合語をつくる。

うな

(ウヌ(汝)ハの約)汝は。おのれは。

うな‐い【髫髪】ウナヰ

①子供の髪をうなじで束ねたもの。また、子供の髪をうなじのあたりで切り下げておくもの。西大寺本最勝王経平安初期点「被髪ウナヰにして身において血に塗し」

②髪を1にした幼い子供。うないこ。宇津保物語藤原君「―・下仕へなんど、かたち・心ある中に」

⇒うない‐おとめ【髫髪少女】

⇒うない‐がみ【髫髪】

⇒うない‐ぐるま【髫髪車】

⇒うない‐こ【髫髪子】

⇒うない‐はなり【髫髪放り】

⇒うない‐まつ【髫髪松】

うない‐おとめ【髫髪少女】ウナヰヲトメ

うない髪にした少女。夫木和歌抄1「けさ見れば―がすりごろも」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐おとめ【 原処女】ウナヒヲトメ

今の兵庫県芦屋市の辺に住んでいたおとめ。妻争い伝説中の人物として有名。あしのやのうないおとめ。万葉集9「いにしへのますらをとこの相競ひ妻問しけむ葦屋の―の」→生田いくた川

うない‐がみ【髫髪】ウナヰ‥

(→)「うない」1に同じ。浄瑠璃、伽羅先代萩「子は孝行に…涙をかくす―」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐ぐるま【髫髪車】ウナヰ‥

うない子の乗った車。

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐こ【髫髪子】ウナヰ‥

髪をうないにした子供。元服前の少年。宇津保物語俊蔭「玉光り輝く―の、馬添ひ多くてわたり給ふ」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐はなり【髫髪放り】ウナヰ‥

髪を結ばず肩で垂れ放してあること。成人前の少女。万葉集16「―は髪上げつらむか」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐まつ【髫髪松】ウナヰ‥

①墓のしるしに植えた松。形が「うない」1に似るという。源氏物語幻「―におぼえたるけはひ」

②髪をうないにした子供。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「饅頭なりの中剃も目元賢き―」

⇒うな‐い【髫髪】

うな・うウナフ

〔他四〕

畝うねを作る。耕す。為忠百首「わりなく―・ふ小田の苗代」

うな‐うな

(幼児語。ウナはウヌ(汝)ハの約か)「うな」と言いながらおどし叱ること。浮世風呂前「憎いおつかあだの、―をしてやらう」

うな‐がけ・る

〔自四〕

(あるいは上二段活用か)うなじに手を掛け親しみあう。万葉集18「たづさはり―・り居て思ほしきことも語らひ」

うながし【令】

(→)坊令に同じ。孝徳紀「京には坊まち毎に長一人を置け。四つの坊に―一人を置け」

うながし【促し】

①促すこと。特に、賦役などを督促すること。また、その人。御伽草子、梵天国「梵天国の―の下使ひにて候ふなり」

②転じて、触れ知らせる人。〈日葡辞書〉

うなが・す【促す】

〔他五〕

①せき立てる。催促する。宇津保物語国譲上「なほ彼を―・せ」。「発言を―・す」「猛省を―・す」

②早める。促進する。「生育を―・す薬」

③触れ知らせる。人を呼び集める。〈日葡辞書〉

うなが‐せ‐る【嬰がせる】

(ウナグの尊敬語ウナガスに助動詞リの連体形ルの付いた語)うなじにお掛けになっている。古事記上「おとたなばたの―玉のみすまる」

うな‐かぶ・す【項傾す】

〔自四〕

うなじを垂れ傾ける。うなだれる。古事記上「―・し汝なが泣かさまく」

うな‐かみ【海上】

海のほとり。海べ。万葉集5「海わたの底沖つ深江の―の子負こうの原に」

うながみ【海上】

姓氏の一つ。

⇒うながみ‐ずいおう【海上随鴎】

⇒うながみ‐たねひら【海上胤平】

うな‐がみ【鬣】

たてがみ。〈倭名類聚鈔11〉

うながみ‐ずいおう【海上随鴎】

稲村三伯いなむらさんぱくの別名。

⇒うながみ【海上】

うながみ‐たねひら【海上胤平】

歌人。椎園と号。下総(千葉県)生れ。万葉を重んじたが、歌風は旧派に属した。能書家として有名。御歌所寄人。著「椎園家集」など。(1829〜1916)

⇒うながみ【海上】

うなぎ【鰻】

①ウナギ科の硬骨魚の総称、またはその一種。細い棒状。産卵場は、日本のウナギはフィリピン東方の海域、ヨーロッパ・アメリカのウナギは大西洋の中央部の深海。稚魚はシラスウナギ・ハリウナギなどと称し、春に川に上り、河川・湖沼・近海などに生息。また養殖も、浜名湖など東海および四国・九州で盛ん。蒲焼かばやきとして珍重、特に土用の丑の日に賞味する。〈[季]夏〉。→オオウナギ。

②無顎類のヤツメウナギ、爬虫類のエラブウナギなど、細い棒状の水生動物をいう。

⇒うなぎ‐かき【鰻掻き】

⇒うなぎ‐かさね【鰻重ね】

⇒うなぎ‐がじ【鰻がじ】

⇒うなぎ‐づか【鰻塚】

⇒うなぎ‐づつ【鰻筒】

⇒うなぎ‐どんぶり【鰻丼】

⇒うなぎ‐の‐すし【鰻の鮨】

⇒うなぎ‐の‐ねどこ【鰻の寝床】

⇒うなぎ‐のぼり【鰻登り・鰻上り】

⇒うなぎ‐めし【鰻飯】

うなぎ‐かき【鰻掻き】

水底や泥穴に潜っているウナギを引っ掻き捕らえる道具。長い柄の先に「て」の字形の針を付けたもの。また、それでウナギを捕らえる人。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐かさね【鰻重ね】

漆塗りの重箱に飯を入れ、仕切りをした上に、鰻の蒲焼をおいたもの。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐がじ【鰻がじ】

タウエガジ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。頭は長く眼は側在。体は淡黄色で、側面の中央に沿って細長い褐色点の列がある。釧路地方でかまぼこの材料とする。スナモグリ。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐づか【鰻塚】

①大鰻を殺し、そのたたりをしずめるために立てた塚。

②ウナギを捕獲するしかけ。ウナギが川を下って海に至る秋の頃、川の淀みに石を積んで、そこに導く。あぐら。うなぎくら。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐づつ【鰻筒】

長さ約1メートルの竹筒を、適当な間隔をおいて縄に連ね、水底に沈めておき、筒に入ったウナギを捕獲する仕掛け。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐どんぶり【鰻丼】

丼に飯を盛り、その上に鰻の蒲焼をのせ、たれをかけたもの。うなどん。まむし。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐の‐すし【鰻の鮨】

鰻でつくったすし。江州勢田及び城州宇治の特産。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐の‐ねどこ【鰻の寝床】

間口が狭くて奥行きの深い建物などのたとえ。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐のぼり【鰻登り・鰻上り】

(ウナギが水中で身をくねらせて垂直に登ることから)物価・温度、また人の地位などが、見る見るうちにのぼること。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐めし【鰻飯】

飯の上に鰻の蒲焼をのせたもの。まむし。

⇒うなぎ【鰻】

うな・ぐ【嬰ぐ】

〔他四〕

うなじに掛ける。万葉集16「わが―・げる玉の七条ななつお」

うな‐こぶ【項瘤・脰】

牛の項うなじにある肉塊。軛くびきをかけるところ。〈新撰字鏡1〉

うな‐さか【海境】

海神の国と人の国とを隔てるという境界。古事記上「―を塞さへて返り入りましき」。万葉集9「―を過ぎて漕ぎ行くに」

うなさ・れる【魘される】

〔自下一〕[文]うなさ・る(下二)

恐ろしい夢などを見て思わず苦しそうな声を立てる。「悪夢に―・れる」

うなじ【項】

首のうしろの部分。首すじ。えりくび。〈倭名類聚鈔3〉

うな‐じ【海路】‥ヂ

(→)「うみじ」に同じ。

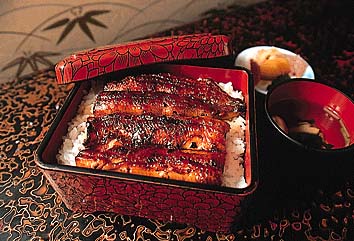

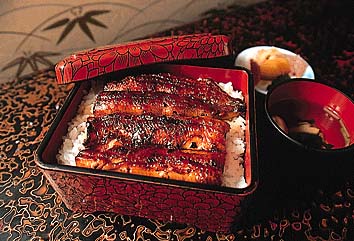

うな‐じゅう【鰻重】‥ヂユウ

重箱の、上の箱に鰻の蒲焼を、下の箱に飯を詰めた料理。一つの箱で飯の上に蒲焼をのせたものもいう。

鰻重

撮影:関戸 勇

原処女】ウナヒヲトメ

今の兵庫県芦屋市の辺に住んでいたおとめ。妻争い伝説中の人物として有名。あしのやのうないおとめ。万葉集9「いにしへのますらをとこの相競ひ妻問しけむ葦屋の―の」→生田いくた川

うない‐がみ【髫髪】ウナヰ‥

(→)「うない」1に同じ。浄瑠璃、伽羅先代萩「子は孝行に…涙をかくす―」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐ぐるま【髫髪車】ウナヰ‥

うない子の乗った車。

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐こ【髫髪子】ウナヰ‥

髪をうないにした子供。元服前の少年。宇津保物語俊蔭「玉光り輝く―の、馬添ひ多くてわたり給ふ」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐はなり【髫髪放り】ウナヰ‥

髪を結ばず肩で垂れ放してあること。成人前の少女。万葉集16「―は髪上げつらむか」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐まつ【髫髪松】ウナヰ‥

①墓のしるしに植えた松。形が「うない」1に似るという。源氏物語幻「―におぼえたるけはひ」

②髪をうないにした子供。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「饅頭なりの中剃も目元賢き―」

⇒うな‐い【髫髪】

うな・うウナフ

〔他四〕

畝うねを作る。耕す。為忠百首「わりなく―・ふ小田の苗代」

うな‐うな

(幼児語。ウナはウヌ(汝)ハの約か)「うな」と言いながらおどし叱ること。浮世風呂前「憎いおつかあだの、―をしてやらう」

うな‐がけ・る

〔自四〕

(あるいは上二段活用か)うなじに手を掛け親しみあう。万葉集18「たづさはり―・り居て思ほしきことも語らひ」

うながし【令】

(→)坊令に同じ。孝徳紀「京には坊まち毎に長一人を置け。四つの坊に―一人を置け」

うながし【促し】

①促すこと。特に、賦役などを督促すること。また、その人。御伽草子、梵天国「梵天国の―の下使ひにて候ふなり」

②転じて、触れ知らせる人。〈日葡辞書〉

うなが・す【促す】

〔他五〕

①せき立てる。催促する。宇津保物語国譲上「なほ彼を―・せ」。「発言を―・す」「猛省を―・す」

②早める。促進する。「生育を―・す薬」

③触れ知らせる。人を呼び集める。〈日葡辞書〉

うなが‐せ‐る【嬰がせる】

(ウナグの尊敬語ウナガスに助動詞リの連体形ルの付いた語)うなじにお掛けになっている。古事記上「おとたなばたの―玉のみすまる」

うな‐かぶ・す【項傾す】

〔自四〕

うなじを垂れ傾ける。うなだれる。古事記上「―・し汝なが泣かさまく」

うな‐かみ【海上】

海のほとり。海べ。万葉集5「海わたの底沖つ深江の―の子負こうの原に」

うながみ【海上】

姓氏の一つ。

⇒うながみ‐ずいおう【海上随鴎】

⇒うながみ‐たねひら【海上胤平】

うな‐がみ【鬣】

たてがみ。〈倭名類聚鈔11〉

うながみ‐ずいおう【海上随鴎】

稲村三伯いなむらさんぱくの別名。

⇒うながみ【海上】

うながみ‐たねひら【海上胤平】

歌人。椎園と号。下総(千葉県)生れ。万葉を重んじたが、歌風は旧派に属した。能書家として有名。御歌所寄人。著「椎園家集」など。(1829〜1916)

⇒うながみ【海上】

うなぎ【鰻】

①ウナギ科の硬骨魚の総称、またはその一種。細い棒状。産卵場は、日本のウナギはフィリピン東方の海域、ヨーロッパ・アメリカのウナギは大西洋の中央部の深海。稚魚はシラスウナギ・ハリウナギなどと称し、春に川に上り、河川・湖沼・近海などに生息。また養殖も、浜名湖など東海および四国・九州で盛ん。蒲焼かばやきとして珍重、特に土用の丑の日に賞味する。〈[季]夏〉。→オオウナギ。

②無顎類のヤツメウナギ、爬虫類のエラブウナギなど、細い棒状の水生動物をいう。

⇒うなぎ‐かき【鰻掻き】

⇒うなぎ‐かさね【鰻重ね】

⇒うなぎ‐がじ【鰻がじ】

⇒うなぎ‐づか【鰻塚】

⇒うなぎ‐づつ【鰻筒】

⇒うなぎ‐どんぶり【鰻丼】

⇒うなぎ‐の‐すし【鰻の鮨】

⇒うなぎ‐の‐ねどこ【鰻の寝床】

⇒うなぎ‐のぼり【鰻登り・鰻上り】

⇒うなぎ‐めし【鰻飯】

うなぎ‐かき【鰻掻き】

水底や泥穴に潜っているウナギを引っ掻き捕らえる道具。長い柄の先に「て」の字形の針を付けたもの。また、それでウナギを捕らえる人。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐かさね【鰻重ね】

漆塗りの重箱に飯を入れ、仕切りをした上に、鰻の蒲焼をおいたもの。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐がじ【鰻がじ】

タウエガジ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。頭は長く眼は側在。体は淡黄色で、側面の中央に沿って細長い褐色点の列がある。釧路地方でかまぼこの材料とする。スナモグリ。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐づか【鰻塚】

①大鰻を殺し、そのたたりをしずめるために立てた塚。

②ウナギを捕獲するしかけ。ウナギが川を下って海に至る秋の頃、川の淀みに石を積んで、そこに導く。あぐら。うなぎくら。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐づつ【鰻筒】

長さ約1メートルの竹筒を、適当な間隔をおいて縄に連ね、水底に沈めておき、筒に入ったウナギを捕獲する仕掛け。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐どんぶり【鰻丼】

丼に飯を盛り、その上に鰻の蒲焼をのせ、たれをかけたもの。うなどん。まむし。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐の‐すし【鰻の鮨】

鰻でつくったすし。江州勢田及び城州宇治の特産。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐の‐ねどこ【鰻の寝床】

間口が狭くて奥行きの深い建物などのたとえ。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐のぼり【鰻登り・鰻上り】

(ウナギが水中で身をくねらせて垂直に登ることから)物価・温度、また人の地位などが、見る見るうちにのぼること。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐めし【鰻飯】

飯の上に鰻の蒲焼をのせたもの。まむし。

⇒うなぎ【鰻】

うな・ぐ【嬰ぐ】

〔他四〕

うなじに掛ける。万葉集16「わが―・げる玉の七条ななつお」

うな‐こぶ【項瘤・脰】

牛の項うなじにある肉塊。軛くびきをかけるところ。〈新撰字鏡1〉

うな‐さか【海境】

海神の国と人の国とを隔てるという境界。古事記上「―を塞さへて返り入りましき」。万葉集9「―を過ぎて漕ぎ行くに」

うなさ・れる【魘される】

〔自下一〕[文]うなさ・る(下二)

恐ろしい夢などを見て思わず苦しそうな声を立てる。「悪夢に―・れる」

うなじ【項】

首のうしろの部分。首すじ。えりくび。〈倭名類聚鈔3〉

うな‐じ【海路】‥ヂ

(→)「うみじ」に同じ。

うな‐じゅう【鰻重】‥ヂユウ

重箱の、上の箱に鰻の蒲焼を、下の箱に飯を詰めた料理。一つの箱で飯の上に蒲焼をのせたものもいう。

鰻重

撮影:関戸 勇

うな‐ず・く【頷く】‥ヅク

〔自五〕

(項うな突く意)

①首を下にうごかす。古今著聞集18「僧正のねぶりて―・くを」

②諒解・承諾の意を示して首をたてに振る。合点する。首肯する。源氏物語帚木「中将、例の―・く」。「しぶしぶ―・いた」

うな‐ず・ける【頷ける】‥ヅケル

〔自下一〕

もっともだと思われる。合点がいく。

うな‐だ・れる【項垂れる】

〔自下一〕[文]うなだ・る(下二)

気持が沈んでうなじを垂れる。頭を垂れる。うつむく。拾遺和歌集雑春「なほ―・れぬべきなでしこの花」。平家物語5「荊軻けいかも頭かうべを―・れ、耳をそばだて」。「しょんぼりと―・れる」「恥じ入って―・れる」

うな‐ちゃづけ【鰻茶漬】

熱い飯に鰻の蒲焼をのせ、茶を注いだもの。うなちゃ。

うな‐つき【項突・頸着】

童わらわの髪が、その末でうなじをつくほどの長さであること。万葉集16「―のわらはが身には」

うなづき‐おんせん【宇奈月温泉】‥ヲン‥

富山県黒部市にある温泉。黒部川の清流を見下ろす単純温泉。上流約8キロメートルの黒薙くろなぎ温泉からの引湯。黒部峡谷鉄道の起点。

宇奈月温泉

撮影:新海良夫

うな‐ず・く【頷く】‥ヅク

〔自五〕

(項うな突く意)

①首を下にうごかす。古今著聞集18「僧正のねぶりて―・くを」

②諒解・承諾の意を示して首をたてに振る。合点する。首肯する。源氏物語帚木「中将、例の―・く」。「しぶしぶ―・いた」

うな‐ず・ける【頷ける】‥ヅケル

〔自下一〕

もっともだと思われる。合点がいく。

うな‐だ・れる【項垂れる】

〔自下一〕[文]うなだ・る(下二)

気持が沈んでうなじを垂れる。頭を垂れる。うつむく。拾遺和歌集雑春「なほ―・れぬべきなでしこの花」。平家物語5「荊軻けいかも頭かうべを―・れ、耳をそばだて」。「しょんぼりと―・れる」「恥じ入って―・れる」

うな‐ちゃづけ【鰻茶漬】

熱い飯に鰻の蒲焼をのせ、茶を注いだもの。うなちゃ。

うな‐つき【項突・頸着】

童わらわの髪が、その末でうなじをつくほどの長さであること。万葉集16「―のわらはが身には」

うなづき‐おんせん【宇奈月温泉】‥ヲン‥

富山県黒部市にある温泉。黒部川の清流を見下ろす単純温泉。上流約8キロメートルの黒薙くろなぎ温泉からの引湯。黒部峡谷鉄道の起点。

宇奈月温泉

撮影:新海良夫

うなて【溝】

田の用水をひく溝。履中紀(図書寮本)院政期点「石上いそのかみの溝ウナテを掘る」

うな‐でん【ウナ電】

至急電報。英語で至急の意を表すurgentの初めの2文字のモールス符号が、仮名の「ウ」「ナ」に相当することからいう。1976年廃止。

うな‐とも【牝伴】

子を連れた猪いのしし。牝めすが先頭に立ち、牡おすが最後に行く習性がある。→うな3

うな‐どん【鰻丼】

「うなぎどんぶり」の略。

うな‐ね【項根】

うなじの元。くびねっこ。

うな‐ばら【海原】

(古くはウナハラ)ひろびろとした海。池・湖にもいう。万葉集5「―の沖行く舟を帰れとか」。「大―」

うな‐べ【海辺】

うみべ。雨月物語5「―の人利に走りて」

う‐なみ【卯波】

卯月(陰暦4月)のころに海に立つ波。卯月波。〈[季]夏〉。無名抄「四月に立つをば―といひ」

ウナムーノ【Miguel de Unamuno y Jugo】

スペインの思想家。スペインの精神的再生を目指してドン=キホーテ主義を唱え、血と肉をもつ具体的個人を中心におく哲学を説いた。主著「生の悲劇的感情」。(1864〜1936)

うな‐め

牝牛のこと。うなみ。おなめ。日葡辞書「ウナメ。即ち、メウジ」

うな‐め【畦目】

甲冑かっちゅうの菱縫ひしぬいの板の装飾の一種。横縫の目をうねざしにしたもの。普通、紅の組糸や革を用いる。畦目縫。

⇒うなめ‐ぬい【畦目縫】

うなめ‐ぬい【畦目縫】‥ヌヒ

(→)畦目に同じ。

⇒うな‐め【畦目】

うな‐も【海面】

海の表面。かいめん。

うな‐や【檻】

牢屋。ひとや。神功紀「―納こめて」

うなり【唸り】

①うなる声・音。「―を発する」

②凧たこにつけて風に鳴らすもの。鯨のひげ、薄くそいだ籐などを、凧糸の上部につける。

③(beat)わずかに振動数のちがう二つの音波が重なり合った時に、干渉の結果、音波の振幅が周期的に増減し、音が強くなったり弱くなったりしてきこえる現象。毎秒の唸りの回数は二つの音の振動数の差に等しい。音叉と弦との振動の唸りを利用してピアノの調律などを行う。また、電気振動においても同様な現象を唸りと呼び、スーパー‐ヘテロダイン受信機などに利用。

⇒うなり‐ごま【唸り独楽】

うなり‐ごま【唸り独楽】

まわる時唸り声を発する独楽。胴を竹や薄い金属で造り、ところどころに長方形の穴をあけ、内部を空洞にしたもの。

雷ごま(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

うなて【溝】

田の用水をひく溝。履中紀(図書寮本)院政期点「石上いそのかみの溝ウナテを掘る」

うな‐でん【ウナ電】

至急電報。英語で至急の意を表すurgentの初めの2文字のモールス符号が、仮名の「ウ」「ナ」に相当することからいう。1976年廃止。

うな‐とも【牝伴】

子を連れた猪いのしし。牝めすが先頭に立ち、牡おすが最後に行く習性がある。→うな3

うな‐どん【鰻丼】

「うなぎどんぶり」の略。

うな‐ね【項根】

うなじの元。くびねっこ。

うな‐ばら【海原】

(古くはウナハラ)ひろびろとした海。池・湖にもいう。万葉集5「―の沖行く舟を帰れとか」。「大―」

うな‐べ【海辺】

うみべ。雨月物語5「―の人利に走りて」

う‐なみ【卯波】

卯月(陰暦4月)のころに海に立つ波。卯月波。〈[季]夏〉。無名抄「四月に立つをば―といひ」

ウナムーノ【Miguel de Unamuno y Jugo】

スペインの思想家。スペインの精神的再生を目指してドン=キホーテ主義を唱え、血と肉をもつ具体的個人を中心におく哲学を説いた。主著「生の悲劇的感情」。(1864〜1936)

うな‐め

牝牛のこと。うなみ。おなめ。日葡辞書「ウナメ。即ち、メウジ」

うな‐め【畦目】

甲冑かっちゅうの菱縫ひしぬいの板の装飾の一種。横縫の目をうねざしにしたもの。普通、紅の組糸や革を用いる。畦目縫。

⇒うなめ‐ぬい【畦目縫】

うなめ‐ぬい【畦目縫】‥ヌヒ

(→)畦目に同じ。

⇒うな‐め【畦目】

うな‐も【海面】

海の表面。かいめん。

うな‐や【檻】

牢屋。ひとや。神功紀「―納こめて」

うなり【唸り】

①うなる声・音。「―を発する」

②凧たこにつけて風に鳴らすもの。鯨のひげ、薄くそいだ籐などを、凧糸の上部につける。

③(beat)わずかに振動数のちがう二つの音波が重なり合った時に、干渉の結果、音波の振幅が周期的に増減し、音が強くなったり弱くなったりしてきこえる現象。毎秒の唸りの回数は二つの音の振動数の差に等しい。音叉と弦との振動の唸りを利用してピアノの調律などを行う。また、電気振動においても同様な現象を唸りと呼び、スーパー‐ヘテロダイン受信機などに利用。

⇒うなり‐ごま【唸り独楽】

うなり‐ごま【唸り独楽】

まわる時唸り声を発する独楽。胴を竹や薄い金属で造り、ところどころに長方形の穴をあけ、内部を空洞にしたもの。

雷ごま(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鳴りごま(宮城)(1)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鳴りごま(宮城)(1)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鳴りごま(宮城)(2)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鳴りごま(宮城)(2)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒うなり【唸り】

うな・る【唸る】

〔自五〕

①力を入れて低い声を長く引いて出す。うめく。和英語林集成初版「ハラガイタクテウナッテイル」。「うんうん―・る」

②(獣が)低く吼ほえる。浄瑠璃、曾我虎が磨「―・り出でたる暴猪あれじしの」

③低く鈍い音が長く鳴りひびく。「凧が風に―・る」「エンジンが―・る」

④芝居で見物人が声をたててほめる。感心する。けなす声が起こるのを「わく」というのに対する。「大向うを―・らせる名演技」

⑤(主に「―・った」の形で)声を立てて感心するほど豪勢だ。また、ぎょうさんである。傾城禁短気「今時の大臣―・つたこともせぬもの」

⑥たくわえられた物が内にひしめきはちきれそうになる。力があまってむずむずする。浮世床2「それだから金がウンウンと―・らア」。「腕が―・る」「金は―・るほどある」

⑦(他動詞的に)謡うたいや浄瑠璃じょうるりなどを1のような声で歌ったり語ったりする。浮世風呂前「江戸節を―・る爺さまにて」。「義太夫を―・る」

ヴ‐ナロード【V narod ロシア】

「民衆の中へ」入ろうというスローガン。19世紀後半ロシアの学生たちがこのスローガンのもと農村に入り、社会主義の宣伝をしようとした。ナロードニキ運動の初期段階。

う‐なわ【鵜縄】‥ナハ

①鵜飼の時、鵜をあやつるために鵜の頸につける縄。〈[季]夏〉

②鵜や烏などの羽または木片を長い縄に等間隔につけ、魚を追って網の方に追い込むのに用いる漁具。川で鮎あゆなどをとるのに使用。→振縄ぶりなわ。

⇒うなわ‐あみ【鵜縄網】

うなわ‐あみ【鵜縄網】‥ナハ‥

鵜縄2のついた敷網。

⇒う‐なわ【鵜縄】

うに

泥炭。「伊賀山家に―といふ物有り。土の底より掘り出でて薪とす」(芭蕉俳文)

うに【海胆・海栗】

①ウニ綱の棘皮きょくひ動物の総称。球形または円盤状の殻の外面が長い棘とげでおおわれ、栗のいがに似る。多くは、下部の中央に口があり、上部の中央に肛門がある。放射状に5帯に分かれて配列する棘と管足を使って移動し、岩などに吸着、また砂泥中に潜る。ガンガゼ・バフンウニ・タコノマクラ・ブンブクなど。がぜ。霊螺子。〈[季]春〉。〈本草和名〉

ガンガゼウニ

提供:東京動物園協会

⇒うなり【唸り】

うな・る【唸る】

〔自五〕

①力を入れて低い声を長く引いて出す。うめく。和英語林集成初版「ハラガイタクテウナッテイル」。「うんうん―・る」

②(獣が)低く吼ほえる。浄瑠璃、曾我虎が磨「―・り出でたる暴猪あれじしの」

③低く鈍い音が長く鳴りひびく。「凧が風に―・る」「エンジンが―・る」

④芝居で見物人が声をたててほめる。感心する。けなす声が起こるのを「わく」というのに対する。「大向うを―・らせる名演技」

⑤(主に「―・った」の形で)声を立てて感心するほど豪勢だ。また、ぎょうさんである。傾城禁短気「今時の大臣―・つたこともせぬもの」

⑥たくわえられた物が内にひしめきはちきれそうになる。力があまってむずむずする。浮世床2「それだから金がウンウンと―・らア」。「腕が―・る」「金は―・るほどある」

⑦(他動詞的に)謡うたいや浄瑠璃じょうるりなどを1のような声で歌ったり語ったりする。浮世風呂前「江戸節を―・る爺さまにて」。「義太夫を―・る」

ヴ‐ナロード【V narod ロシア】

「民衆の中へ」入ろうというスローガン。19世紀後半ロシアの学生たちがこのスローガンのもと農村に入り、社会主義の宣伝をしようとした。ナロードニキ運動の初期段階。

う‐なわ【鵜縄】‥ナハ

①鵜飼の時、鵜をあやつるために鵜の頸につける縄。〈[季]夏〉

②鵜や烏などの羽または木片を長い縄に等間隔につけ、魚を追って網の方に追い込むのに用いる漁具。川で鮎あゆなどをとるのに使用。→振縄ぶりなわ。

⇒うなわ‐あみ【鵜縄網】

うなわ‐あみ【鵜縄網】‥ナハ‥

鵜縄2のついた敷網。

⇒う‐なわ【鵜縄】

うに

泥炭。「伊賀山家に―といふ物有り。土の底より掘り出でて薪とす」(芭蕉俳文)

うに【海胆・海栗】

①ウニ綱の棘皮きょくひ動物の総称。球形または円盤状の殻の外面が長い棘とげでおおわれ、栗のいがに似る。多くは、下部の中央に口があり、上部の中央に肛門がある。放射状に5帯に分かれて配列する棘と管足を使って移動し、岩などに吸着、また砂泥中に潜る。ガンガゼ・バフンウニ・タコノマクラ・ブンブクなど。がぜ。霊螺子。〈[季]春〉。〈本草和名〉

ガンガゼウニ

提供:東京動物園協会

タコノマクラ

提供:東京動物園協会

タコノマクラ

提供:東京動物園協会

ブンブクチャガマの仲間

提供:東京動物園協会

ブンブクチャガマの仲間

提供:東京動物園協会

ムラサキウニ

提供:東京動物園協会

ムラサキウニ

提供:東京動物園協会

②(「雲丹」と書く)バフンウニ・アカウニ・ムラサキウニの生殖巣を塩づけやアルコールづけにした食品。

うに‐おこし【海胆起し】

⇒おにおこし

ウニコール【unicornis ラテン】

①一角いっかくの牙から製した生薬で、毒消し及び健胃剤。昔は痘瘡の薬として用いた。折たく柴の記上「―をあたへられしに及びて毒気忽ちに散じて」

②(この薬に、にせ物が多かったからいう)うそ。誹風柳多留14「踊り子の話大きな―」

うに‐つぼ【海胆壺】

ウニの殻。

うに‐やき【雲丹焼】

魚や蒲鉾かまぼこに雲丹をつけて焼いたもの。

う‐にょう【右繞】‥ネウ

〔仏〕敬礼の一種。尊者の回りを右まわりにめぐること。→行道ぎょうどう

うぬ【汝・己】

〔代〕

①自分自身。誹風柳多留16「暗い晩―が声色通るなり」

②相手を卑しめていう語。おのれ。なんじ。浄瑠璃、心中天の網島「畜生め、狐め、太兵衛より先―を踏みたい」

うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】

うぬぼれること。自負。「―が強い」

⇒うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】

うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】

(容貌を実際よりもよく見せる鏡、また、うぬぼれて絶えず見る鏡の意とも)江戸時代、それまでの和鏡に対し、ガラスに水銀を塗った洋鏡を指したとも、また一説に懐中鏡の一種で、人の居ない所でひとりで見たり、化粧をなおすのに用いたりした故の名ともいう。

⇒うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】

うぬ‐ぼ・れる【自惚れる】

〔自下一〕

自分で自分を実際以上にすぐれていると思う。自負する。誹風柳多留拾遺16「―・れて司馬仲達は逃る也」。「秀才だと―・れる」

うね【畝・畦】

①畑に作物を植えつけるため、間隔をおいて土を筋状に高く盛り上げた所。

②山脈・波などの小高く連なったところ。織物などにもいう。

うね‐あい【畝合い】‥アヒ

畝と畝との間。うねま。

うね‐あみ【畝編み】

鉤針かぎばり編みの一種で、細こま編みの一変種。細編みの2段目以降、前の段の鎖目の向う側の1本をすくって編み進む。横縞模様が畝状に浮き上がる。

うね‐うち【畝打ち】

高く低く、畝のように、緒おを組むこと。日葡辞書「ウネウチノサゲヲ(下緒)」

うね‐うね

山脈・波・道などの、高低・屈曲があって長く続くさま。「―と続く道」

うね‐おび【畝帯】

畝刺しの帯。元禄頃に流行。

うね‐おり【畝織】

経たてまたは緯よこのどちらか一方を数本束にして太くし、それをもう一方の糸で包むようにして平組織で織り、表面に経か緯かの畝が現れるようにした織物。畝が経方向に出ているものを経畝織、横方向に出ているものを緯畝織という。献上博多織や袴はかま地の精好織せいごうおりは経畝織の代表的なもの。あぜおり。

うね‐くね

うねりくねるさま。高く低く曲がりめぐるさま。蜿蜒えんえん。

うね‐く・る

〔自五〕

まがりくねる。うねる。武家義理物語「蛇いくかぎりもなく…ひざ懐に入りて―・り」

うね‐ざし【畝刺し】

布を二枚重ねにし、綿を薄く入れ、糸を浮かして畝のように幾筋も刺し縫うこと。また、そのもの。「―足袋たび」

うね‐たて【畝立て】

畑に畝を作ること。

うね‐たび【畝足袋】

畝刺しに縫ったたび。世間胸算用1「お内儀様へ―一足」

うね‐どこ【畝床】

畑の作物を植える所。

うね‐ど・る

〔自四〕

うねうねと動きながら回る。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「梅の鶯独楽、すわりもやらず―・りて」

うねび【畝傍】

奈良盆地南部の古地名。今、奈良県橿原市畝傍町。

⇒うねび‐の‐かしはら‐の‐みや【畝傍橿原宮】

⇒うねび‐やま【畝傍山】

うねび‐の‐かしはら‐の‐みや【畝傍橿原宮】

記紀に神武天皇の皇居と伝える宮。畝傍山の南東。橿原神宮はその宮址を推定して建設された。橿原宮。

⇒うねび【畝傍】

うねび‐やま【畝傍山】

橿原市の南西部にある小山。標高199メートル。耳成みみなし山・香具かぐ山と共に大和三山と称する。畝傍をめぐって耳成・香具の2山が争う山争い伝説は万葉集に歌われる。畝火山。雲飛山。(歌枕)

畝傍山

撮影:的場 啓

②(「雲丹」と書く)バフンウニ・アカウニ・ムラサキウニの生殖巣を塩づけやアルコールづけにした食品。

うに‐おこし【海胆起し】

⇒おにおこし

ウニコール【unicornis ラテン】

①一角いっかくの牙から製した生薬で、毒消し及び健胃剤。昔は痘瘡の薬として用いた。折たく柴の記上「―をあたへられしに及びて毒気忽ちに散じて」

②(この薬に、にせ物が多かったからいう)うそ。誹風柳多留14「踊り子の話大きな―」

うに‐つぼ【海胆壺】

ウニの殻。

うに‐やき【雲丹焼】

魚や蒲鉾かまぼこに雲丹をつけて焼いたもの。

う‐にょう【右繞】‥ネウ

〔仏〕敬礼の一種。尊者の回りを右まわりにめぐること。→行道ぎょうどう

うぬ【汝・己】

〔代〕

①自分自身。誹風柳多留16「暗い晩―が声色通るなり」

②相手を卑しめていう語。おのれ。なんじ。浄瑠璃、心中天の網島「畜生め、狐め、太兵衛より先―を踏みたい」

うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】

うぬぼれること。自負。「―が強い」

⇒うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】

うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】

(容貌を実際よりもよく見せる鏡、また、うぬぼれて絶えず見る鏡の意とも)江戸時代、それまでの和鏡に対し、ガラスに水銀を塗った洋鏡を指したとも、また一説に懐中鏡の一種で、人の居ない所でひとりで見たり、化粧をなおすのに用いたりした故の名ともいう。

⇒うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】

うぬ‐ぼ・れる【自惚れる】

〔自下一〕

自分で自分を実際以上にすぐれていると思う。自負する。誹風柳多留拾遺16「―・れて司馬仲達は逃る也」。「秀才だと―・れる」

うね【畝・畦】

①畑に作物を植えつけるため、間隔をおいて土を筋状に高く盛り上げた所。

②山脈・波などの小高く連なったところ。織物などにもいう。

うね‐あい【畝合い】‥アヒ

畝と畝との間。うねま。

うね‐あみ【畝編み】

鉤針かぎばり編みの一種で、細こま編みの一変種。細編みの2段目以降、前の段の鎖目の向う側の1本をすくって編み進む。横縞模様が畝状に浮き上がる。

うね‐うち【畝打ち】

高く低く、畝のように、緒おを組むこと。日葡辞書「ウネウチノサゲヲ(下緒)」

うね‐うね

山脈・波・道などの、高低・屈曲があって長く続くさま。「―と続く道」

うね‐おび【畝帯】

畝刺しの帯。元禄頃に流行。

うね‐おり【畝織】

経たてまたは緯よこのどちらか一方を数本束にして太くし、それをもう一方の糸で包むようにして平組織で織り、表面に経か緯かの畝が現れるようにした織物。畝が経方向に出ているものを経畝織、横方向に出ているものを緯畝織という。献上博多織や袴はかま地の精好織せいごうおりは経畝織の代表的なもの。あぜおり。

うね‐くね

うねりくねるさま。高く低く曲がりめぐるさま。蜿蜒えんえん。

うね‐く・る

〔自五〕

まがりくねる。うねる。武家義理物語「蛇いくかぎりもなく…ひざ懐に入りて―・り」

うね‐ざし【畝刺し】

布を二枚重ねにし、綿を薄く入れ、糸を浮かして畝のように幾筋も刺し縫うこと。また、そのもの。「―足袋たび」

うね‐たて【畝立て】

畑に畝を作ること。

うね‐たび【畝足袋】

畝刺しに縫ったたび。世間胸算用1「お内儀様へ―一足」

うね‐どこ【畝床】

畑の作物を植える所。

うね‐ど・る

〔自四〕

うねうねと動きながら回る。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「梅の鶯独楽、すわりもやらず―・りて」

うねび【畝傍】

奈良盆地南部の古地名。今、奈良県橿原市畝傍町。

⇒うねび‐の‐かしはら‐の‐みや【畝傍橿原宮】

⇒うねび‐やま【畝傍山】

うねび‐の‐かしはら‐の‐みや【畝傍橿原宮】

記紀に神武天皇の皇居と伝える宮。畝傍山の南東。橿原神宮はその宮址を推定して建設された。橿原宮。

⇒うねび【畝傍】

うねび‐やま【畝傍山】

橿原市の南西部にある小山。標高199メートル。耳成みみなし山・香具かぐ山と共に大和三山と称する。畝傍をめぐって耳成・香具の2山が争う山争い伝説は万葉集に歌われる。畝火山。雲飛山。(歌枕)

畝傍山

撮影:的場 啓

⇒うねび【畝傍】

うねべ【采女】

(→)「うねめ」に同じ。

うね‐ま【畝間】

畝と畝との間。うねあい。

うねめ【采女】

古代、郡の少領以上の家族から選んで奉仕させた後宮の女官。律令制では水司・膳司に配属。うねべ。孝徳紀「凡そ―は郡の少領より以上の姉妹及び子女の形容かお端正きらぎらしき者を貢たてまつれ」

⇒うねめ‐でん【采女田】

⇒うねめ‐の‐かみ【采女正】

⇒うねめ‐の‐つかさ【采女司】

⇒うねめ‐の‐よぼろ【采女の丁】

うねめ【采女】

能。鬘物。帝の寵が衰えたことを悲しんで猿沢の池へ投身した采女の話を脚色。

うねめ‐でん【采女田】

采女を出す郡にその諸経費の財源として支給した田。采女肩巾田うねめのひれのた。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐かみ【采女正】

(ウネメノショウとも)采女司うねめのつかさの長官。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐つかさ【采女司】

律令制で、宮内省に属し、采女のことをつかさどった役所。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐よぼろ【采女の丁】

采女が召し使う従丁ともよほろや従女ともめわらわ。

⇒うねめ【采女】

うねり

①うねること。比喩的にもいう。「―を打つ」「革命の―」

②大きく波うつこと。周期の長い波。

③台風・低気圧によって海に起こる大きな波。台風より早く進むので、その前兆となる。→土用波。

⇒うねり‐ぐし【うねり串】

うねり‐ぐし【うねり串】

魚を丸ごと串に刺して焼く時、うねらせて刺す刺し方。

⇒うねり

うね・る

〔自五〕

(「うね」を活用させた語)

①左右・上下に曲がりくねる。「―・る路」

②波頭も立たない大きな波が寄せてくる。「―・る大波」

うの【宇野】

岡山県の南端、玉野市の中心。もと四国と結ぶ宇高連絡船の発着地。

うの【宇野】

姓氏の一つ。

⇒うの‐えんくう【宇野円空】

⇒うの‐こうじ【宇野浩二】

⇒うの‐こうぞう【宇野弘蔵】

⇒うの‐じゅうきち【宇野重吉】

⇒うの‐そうすけ【宇野宗佑】

⇒うの‐ちよ【宇野千代】

⇒うの‐てつと【宇野哲人】

⇒うの‐のぶお【宇野信夫】

⇒うの‐めいか【宇野明霞】

うのあし‐がい【鵜足貝】‥ガヒ

ユキノカサガイ科の巻貝。貝殻は笠形、7条内外の太い放射肋があり、水鳥の足に似る。長さ約4センチメートル、高さ約1センチメートル。外面は灰黒色、岩礁上に付着。日本各地に普通。ウノアシ。

う‐のう【右脳】‥ナウ

大脳の右半分。空間的・音楽的認知をつかさどるとされる。↔左脳

うの‐えんくう【宇野円空】‥ヱン‥

宗教学・宗教民族学者。京都生れ。東大教授。著「宗教民族学」「宗教学」など。(1885〜1949)

⇒うの【宇野】

うのくび‐づくり【鵜の頸造り】

短刀などで、鎬しのぎ造りの刀身の先を、中途から鎬地を削って薄くしたもの。棟の方から見ると鵜の頸に似た形となるのでいう。→冠落かんむりおとし造り

う‐の‐け【兎の毛】

①ウサギの毛。

②きわめてかすかで小さい物事のたとえ。毫末。

③ウサギの毛で作った筆。転じて、筆の異称。

⇒うのけ‐どおし【兎の毛通し】

⇒兎の毛で突いた程

⇒うねび【畝傍】

うねべ【采女】

(→)「うねめ」に同じ。

うね‐ま【畝間】

畝と畝との間。うねあい。

うねめ【采女】

古代、郡の少領以上の家族から選んで奉仕させた後宮の女官。律令制では水司・膳司に配属。うねべ。孝徳紀「凡そ―は郡の少領より以上の姉妹及び子女の形容かお端正きらぎらしき者を貢たてまつれ」

⇒うねめ‐でん【采女田】

⇒うねめ‐の‐かみ【采女正】

⇒うねめ‐の‐つかさ【采女司】

⇒うねめ‐の‐よぼろ【采女の丁】

うねめ【采女】

能。鬘物。帝の寵が衰えたことを悲しんで猿沢の池へ投身した采女の話を脚色。

うねめ‐でん【采女田】

采女を出す郡にその諸経費の財源として支給した田。采女肩巾田うねめのひれのた。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐かみ【采女正】

(ウネメノショウとも)采女司うねめのつかさの長官。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐つかさ【采女司】

律令制で、宮内省に属し、采女のことをつかさどった役所。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐よぼろ【采女の丁】

采女が召し使う従丁ともよほろや従女ともめわらわ。

⇒うねめ【采女】

うねり

①うねること。比喩的にもいう。「―を打つ」「革命の―」

②大きく波うつこと。周期の長い波。

③台風・低気圧によって海に起こる大きな波。台風より早く進むので、その前兆となる。→土用波。

⇒うねり‐ぐし【うねり串】

うねり‐ぐし【うねり串】

魚を丸ごと串に刺して焼く時、うねらせて刺す刺し方。

⇒うねり

うね・る

〔自五〕

(「うね」を活用させた語)

①左右・上下に曲がりくねる。「―・る路」

②波頭も立たない大きな波が寄せてくる。「―・る大波」

うの【宇野】

岡山県の南端、玉野市の中心。もと四国と結ぶ宇高連絡船の発着地。

うの【宇野】

姓氏の一つ。

⇒うの‐えんくう【宇野円空】

⇒うの‐こうじ【宇野浩二】

⇒うの‐こうぞう【宇野弘蔵】

⇒うの‐じゅうきち【宇野重吉】

⇒うの‐そうすけ【宇野宗佑】

⇒うの‐ちよ【宇野千代】

⇒うの‐てつと【宇野哲人】

⇒うの‐のぶお【宇野信夫】

⇒うの‐めいか【宇野明霞】

うのあし‐がい【鵜足貝】‥ガヒ

ユキノカサガイ科の巻貝。貝殻は笠形、7条内外の太い放射肋があり、水鳥の足に似る。長さ約4センチメートル、高さ約1センチメートル。外面は灰黒色、岩礁上に付着。日本各地に普通。ウノアシ。

う‐のう【右脳】‥ナウ

大脳の右半分。空間的・音楽的認知をつかさどるとされる。↔左脳

うの‐えんくう【宇野円空】‥ヱン‥

宗教学・宗教民族学者。京都生れ。東大教授。著「宗教民族学」「宗教学」など。(1885〜1949)

⇒うの【宇野】

うのくび‐づくり【鵜の頸造り】

短刀などで、鎬しのぎ造りの刀身の先を、中途から鎬地を削って薄くしたもの。棟の方から見ると鵜の頸に似た形となるのでいう。→冠落かんむりおとし造り

う‐の‐け【兎の毛】

①ウサギの毛。

②きわめてかすかで小さい物事のたとえ。毫末。

③ウサギの毛で作った筆。転じて、筆の異称。

⇒うのけ‐どおし【兎の毛通し】

⇒兎の毛で突いた程

原処女】ウナヒヲトメ

今の兵庫県芦屋市の辺に住んでいたおとめ。妻争い伝説中の人物として有名。あしのやのうないおとめ。万葉集9「いにしへのますらをとこの相競ひ妻問しけむ葦屋の―の」→生田いくた川

うない‐がみ【髫髪】ウナヰ‥

(→)「うない」1に同じ。浄瑠璃、伽羅先代萩「子は孝行に…涙をかくす―」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐ぐるま【髫髪車】ウナヰ‥

うない子の乗った車。

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐こ【髫髪子】ウナヰ‥

髪をうないにした子供。元服前の少年。宇津保物語俊蔭「玉光り輝く―の、馬添ひ多くてわたり給ふ」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐はなり【髫髪放り】ウナヰ‥

髪を結ばず肩で垂れ放してあること。成人前の少女。万葉集16「―は髪上げつらむか」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐まつ【髫髪松】ウナヰ‥

①墓のしるしに植えた松。形が「うない」1に似るという。源氏物語幻「―におぼえたるけはひ」

②髪をうないにした子供。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「饅頭なりの中剃も目元賢き―」

⇒うな‐い【髫髪】

うな・うウナフ

〔他四〕

畝うねを作る。耕す。為忠百首「わりなく―・ふ小田の苗代」

うな‐うな

(幼児語。ウナはウヌ(汝)ハの約か)「うな」と言いながらおどし叱ること。浮世風呂前「憎いおつかあだの、―をしてやらう」

うな‐がけ・る

〔自四〕

(あるいは上二段活用か)うなじに手を掛け親しみあう。万葉集18「たづさはり―・り居て思ほしきことも語らひ」

うながし【令】

(→)坊令に同じ。孝徳紀「京には坊まち毎に長一人を置け。四つの坊に―一人を置け」

うながし【促し】

①促すこと。特に、賦役などを督促すること。また、その人。御伽草子、梵天国「梵天国の―の下使ひにて候ふなり」

②転じて、触れ知らせる人。〈日葡辞書〉

うなが・す【促す】

〔他五〕

①せき立てる。催促する。宇津保物語国譲上「なほ彼を―・せ」。「発言を―・す」「猛省を―・す」

②早める。促進する。「生育を―・す薬」

③触れ知らせる。人を呼び集める。〈日葡辞書〉

うなが‐せ‐る【嬰がせる】

(ウナグの尊敬語ウナガスに助動詞リの連体形ルの付いた語)うなじにお掛けになっている。古事記上「おとたなばたの―玉のみすまる」

うな‐かぶ・す【項傾す】

〔自四〕

うなじを垂れ傾ける。うなだれる。古事記上「―・し汝なが泣かさまく」

うな‐かみ【海上】

海のほとり。海べ。万葉集5「海わたの底沖つ深江の―の子負こうの原に」

うながみ【海上】

姓氏の一つ。

⇒うながみ‐ずいおう【海上随鴎】

⇒うながみ‐たねひら【海上胤平】

うな‐がみ【鬣】

たてがみ。〈倭名類聚鈔11〉

うながみ‐ずいおう【海上随鴎】

稲村三伯いなむらさんぱくの別名。

⇒うながみ【海上】

うながみ‐たねひら【海上胤平】

歌人。椎園と号。下総(千葉県)生れ。万葉を重んじたが、歌風は旧派に属した。能書家として有名。御歌所寄人。著「椎園家集」など。(1829〜1916)

⇒うながみ【海上】

うなぎ【鰻】

①ウナギ科の硬骨魚の総称、またはその一種。細い棒状。産卵場は、日本のウナギはフィリピン東方の海域、ヨーロッパ・アメリカのウナギは大西洋の中央部の深海。稚魚はシラスウナギ・ハリウナギなどと称し、春に川に上り、河川・湖沼・近海などに生息。また養殖も、浜名湖など東海および四国・九州で盛ん。蒲焼かばやきとして珍重、特に土用の丑の日に賞味する。〈[季]夏〉。→オオウナギ。

②無顎類のヤツメウナギ、爬虫類のエラブウナギなど、細い棒状の水生動物をいう。

⇒うなぎ‐かき【鰻掻き】

⇒うなぎ‐かさね【鰻重ね】

⇒うなぎ‐がじ【鰻がじ】

⇒うなぎ‐づか【鰻塚】

⇒うなぎ‐づつ【鰻筒】

⇒うなぎ‐どんぶり【鰻丼】

⇒うなぎ‐の‐すし【鰻の鮨】

⇒うなぎ‐の‐ねどこ【鰻の寝床】

⇒うなぎ‐のぼり【鰻登り・鰻上り】

⇒うなぎ‐めし【鰻飯】

うなぎ‐かき【鰻掻き】

水底や泥穴に潜っているウナギを引っ掻き捕らえる道具。長い柄の先に「て」の字形の針を付けたもの。また、それでウナギを捕らえる人。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐かさね【鰻重ね】

漆塗りの重箱に飯を入れ、仕切りをした上に、鰻の蒲焼をおいたもの。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐がじ【鰻がじ】

タウエガジ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。頭は長く眼は側在。体は淡黄色で、側面の中央に沿って細長い褐色点の列がある。釧路地方でかまぼこの材料とする。スナモグリ。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐づか【鰻塚】

①大鰻を殺し、そのたたりをしずめるために立てた塚。

②ウナギを捕獲するしかけ。ウナギが川を下って海に至る秋の頃、川の淀みに石を積んで、そこに導く。あぐら。うなぎくら。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐づつ【鰻筒】

長さ約1メートルの竹筒を、適当な間隔をおいて縄に連ね、水底に沈めておき、筒に入ったウナギを捕獲する仕掛け。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐どんぶり【鰻丼】

丼に飯を盛り、その上に鰻の蒲焼をのせ、たれをかけたもの。うなどん。まむし。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐の‐すし【鰻の鮨】

鰻でつくったすし。江州勢田及び城州宇治の特産。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐の‐ねどこ【鰻の寝床】

間口が狭くて奥行きの深い建物などのたとえ。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐のぼり【鰻登り・鰻上り】

(ウナギが水中で身をくねらせて垂直に登ることから)物価・温度、また人の地位などが、見る見るうちにのぼること。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐めし【鰻飯】

飯の上に鰻の蒲焼をのせたもの。まむし。

⇒うなぎ【鰻】

うな・ぐ【嬰ぐ】

〔他四〕

うなじに掛ける。万葉集16「わが―・げる玉の七条ななつお」

うな‐こぶ【項瘤・脰】

牛の項うなじにある肉塊。軛くびきをかけるところ。〈新撰字鏡1〉

うな‐さか【海境】

海神の国と人の国とを隔てるという境界。古事記上「―を塞さへて返り入りましき」。万葉集9「―を過ぎて漕ぎ行くに」

うなさ・れる【魘される】

〔自下一〕[文]うなさ・る(下二)

恐ろしい夢などを見て思わず苦しそうな声を立てる。「悪夢に―・れる」

うなじ【項】

首のうしろの部分。首すじ。えりくび。〈倭名類聚鈔3〉

うな‐じ【海路】‥ヂ

(→)「うみじ」に同じ。

うな‐じゅう【鰻重】‥ヂユウ

重箱の、上の箱に鰻の蒲焼を、下の箱に飯を詰めた料理。一つの箱で飯の上に蒲焼をのせたものもいう。

鰻重

撮影:関戸 勇

原処女】ウナヒヲトメ

今の兵庫県芦屋市の辺に住んでいたおとめ。妻争い伝説中の人物として有名。あしのやのうないおとめ。万葉集9「いにしへのますらをとこの相競ひ妻問しけむ葦屋の―の」→生田いくた川

うない‐がみ【髫髪】ウナヰ‥

(→)「うない」1に同じ。浄瑠璃、伽羅先代萩「子は孝行に…涙をかくす―」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐ぐるま【髫髪車】ウナヰ‥

うない子の乗った車。

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐こ【髫髪子】ウナヰ‥

髪をうないにした子供。元服前の少年。宇津保物語俊蔭「玉光り輝く―の、馬添ひ多くてわたり給ふ」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐はなり【髫髪放り】ウナヰ‥

髪を結ばず肩で垂れ放してあること。成人前の少女。万葉集16「―は髪上げつらむか」

⇒うな‐い【髫髪】

うない‐まつ【髫髪松】ウナヰ‥

①墓のしるしに植えた松。形が「うない」1に似るという。源氏物語幻「―におぼえたるけはひ」

②髪をうないにした子供。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「饅頭なりの中剃も目元賢き―」

⇒うな‐い【髫髪】

うな・うウナフ

〔他四〕

畝うねを作る。耕す。為忠百首「わりなく―・ふ小田の苗代」

うな‐うな

(幼児語。ウナはウヌ(汝)ハの約か)「うな」と言いながらおどし叱ること。浮世風呂前「憎いおつかあだの、―をしてやらう」

うな‐がけ・る

〔自四〕

(あるいは上二段活用か)うなじに手を掛け親しみあう。万葉集18「たづさはり―・り居て思ほしきことも語らひ」

うながし【令】

(→)坊令に同じ。孝徳紀「京には坊まち毎に長一人を置け。四つの坊に―一人を置け」

うながし【促し】

①促すこと。特に、賦役などを督促すること。また、その人。御伽草子、梵天国「梵天国の―の下使ひにて候ふなり」

②転じて、触れ知らせる人。〈日葡辞書〉

うなが・す【促す】

〔他五〕

①せき立てる。催促する。宇津保物語国譲上「なほ彼を―・せ」。「発言を―・す」「猛省を―・す」

②早める。促進する。「生育を―・す薬」

③触れ知らせる。人を呼び集める。〈日葡辞書〉

うなが‐せ‐る【嬰がせる】

(ウナグの尊敬語ウナガスに助動詞リの連体形ルの付いた語)うなじにお掛けになっている。古事記上「おとたなばたの―玉のみすまる」

うな‐かぶ・す【項傾す】

〔自四〕

うなじを垂れ傾ける。うなだれる。古事記上「―・し汝なが泣かさまく」

うな‐かみ【海上】

海のほとり。海べ。万葉集5「海わたの底沖つ深江の―の子負こうの原に」

うながみ【海上】

姓氏の一つ。

⇒うながみ‐ずいおう【海上随鴎】

⇒うながみ‐たねひら【海上胤平】

うな‐がみ【鬣】

たてがみ。〈倭名類聚鈔11〉

うながみ‐ずいおう【海上随鴎】

稲村三伯いなむらさんぱくの別名。

⇒うながみ【海上】

うながみ‐たねひら【海上胤平】

歌人。椎園と号。下総(千葉県)生れ。万葉を重んじたが、歌風は旧派に属した。能書家として有名。御歌所寄人。著「椎園家集」など。(1829〜1916)

⇒うながみ【海上】

うなぎ【鰻】

①ウナギ科の硬骨魚の総称、またはその一種。細い棒状。産卵場は、日本のウナギはフィリピン東方の海域、ヨーロッパ・アメリカのウナギは大西洋の中央部の深海。稚魚はシラスウナギ・ハリウナギなどと称し、春に川に上り、河川・湖沼・近海などに生息。また養殖も、浜名湖など東海および四国・九州で盛ん。蒲焼かばやきとして珍重、特に土用の丑の日に賞味する。〈[季]夏〉。→オオウナギ。

②無顎類のヤツメウナギ、爬虫類のエラブウナギなど、細い棒状の水生動物をいう。

⇒うなぎ‐かき【鰻掻き】

⇒うなぎ‐かさね【鰻重ね】

⇒うなぎ‐がじ【鰻がじ】

⇒うなぎ‐づか【鰻塚】

⇒うなぎ‐づつ【鰻筒】

⇒うなぎ‐どんぶり【鰻丼】

⇒うなぎ‐の‐すし【鰻の鮨】

⇒うなぎ‐の‐ねどこ【鰻の寝床】

⇒うなぎ‐のぼり【鰻登り・鰻上り】

⇒うなぎ‐めし【鰻飯】

うなぎ‐かき【鰻掻き】

水底や泥穴に潜っているウナギを引っ掻き捕らえる道具。長い柄の先に「て」の字形の針を付けたもの。また、それでウナギを捕らえる人。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐かさね【鰻重ね】

漆塗りの重箱に飯を入れ、仕切りをした上に、鰻の蒲焼をおいたもの。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐がじ【鰻がじ】

タウエガジ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。頭は長く眼は側在。体は淡黄色で、側面の中央に沿って細長い褐色点の列がある。釧路地方でかまぼこの材料とする。スナモグリ。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐づか【鰻塚】

①大鰻を殺し、そのたたりをしずめるために立てた塚。

②ウナギを捕獲するしかけ。ウナギが川を下って海に至る秋の頃、川の淀みに石を積んで、そこに導く。あぐら。うなぎくら。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐づつ【鰻筒】

長さ約1メートルの竹筒を、適当な間隔をおいて縄に連ね、水底に沈めておき、筒に入ったウナギを捕獲する仕掛け。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐どんぶり【鰻丼】

丼に飯を盛り、その上に鰻の蒲焼をのせ、たれをかけたもの。うなどん。まむし。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐の‐すし【鰻の鮨】

鰻でつくったすし。江州勢田及び城州宇治の特産。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐の‐ねどこ【鰻の寝床】

間口が狭くて奥行きの深い建物などのたとえ。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐のぼり【鰻登り・鰻上り】

(ウナギが水中で身をくねらせて垂直に登ることから)物価・温度、また人の地位などが、見る見るうちにのぼること。

⇒うなぎ【鰻】

うなぎ‐めし【鰻飯】

飯の上に鰻の蒲焼をのせたもの。まむし。

⇒うなぎ【鰻】

うな・ぐ【嬰ぐ】

〔他四〕

うなじに掛ける。万葉集16「わが―・げる玉の七条ななつお」

うな‐こぶ【項瘤・脰】

牛の項うなじにある肉塊。軛くびきをかけるところ。〈新撰字鏡1〉

うな‐さか【海境】

海神の国と人の国とを隔てるという境界。古事記上「―を塞さへて返り入りましき」。万葉集9「―を過ぎて漕ぎ行くに」

うなさ・れる【魘される】

〔自下一〕[文]うなさ・る(下二)

恐ろしい夢などを見て思わず苦しそうな声を立てる。「悪夢に―・れる」

うなじ【項】

首のうしろの部分。首すじ。えりくび。〈倭名類聚鈔3〉

うな‐じ【海路】‥ヂ

(→)「うみじ」に同じ。

うな‐じゅう【鰻重】‥ヂユウ

重箱の、上の箱に鰻の蒲焼を、下の箱に飯を詰めた料理。一つの箱で飯の上に蒲焼をのせたものもいう。

鰻重

撮影:関戸 勇

うな‐ず・く【頷く】‥ヅク

〔自五〕

(項うな突く意)

①首を下にうごかす。古今著聞集18「僧正のねぶりて―・くを」

②諒解・承諾の意を示して首をたてに振る。合点する。首肯する。源氏物語帚木「中将、例の―・く」。「しぶしぶ―・いた」

うな‐ず・ける【頷ける】‥ヅケル

〔自下一〕

もっともだと思われる。合点がいく。

うな‐だ・れる【項垂れる】

〔自下一〕[文]うなだ・る(下二)

気持が沈んでうなじを垂れる。頭を垂れる。うつむく。拾遺和歌集雑春「なほ―・れぬべきなでしこの花」。平家物語5「荊軻けいかも頭かうべを―・れ、耳をそばだて」。「しょんぼりと―・れる」「恥じ入って―・れる」

うな‐ちゃづけ【鰻茶漬】

熱い飯に鰻の蒲焼をのせ、茶を注いだもの。うなちゃ。

うな‐つき【項突・頸着】

童わらわの髪が、その末でうなじをつくほどの長さであること。万葉集16「―のわらはが身には」

うなづき‐おんせん【宇奈月温泉】‥ヲン‥

富山県黒部市にある温泉。黒部川の清流を見下ろす単純温泉。上流約8キロメートルの黒薙くろなぎ温泉からの引湯。黒部峡谷鉄道の起点。

宇奈月温泉

撮影:新海良夫

うな‐ず・く【頷く】‥ヅク

〔自五〕

(項うな突く意)

①首を下にうごかす。古今著聞集18「僧正のねぶりて―・くを」

②諒解・承諾の意を示して首をたてに振る。合点する。首肯する。源氏物語帚木「中将、例の―・く」。「しぶしぶ―・いた」

うな‐ず・ける【頷ける】‥ヅケル

〔自下一〕

もっともだと思われる。合点がいく。

うな‐だ・れる【項垂れる】

〔自下一〕[文]うなだ・る(下二)

気持が沈んでうなじを垂れる。頭を垂れる。うつむく。拾遺和歌集雑春「なほ―・れぬべきなでしこの花」。平家物語5「荊軻けいかも頭かうべを―・れ、耳をそばだて」。「しょんぼりと―・れる」「恥じ入って―・れる」

うな‐ちゃづけ【鰻茶漬】

熱い飯に鰻の蒲焼をのせ、茶を注いだもの。うなちゃ。

うな‐つき【項突・頸着】

童わらわの髪が、その末でうなじをつくほどの長さであること。万葉集16「―のわらはが身には」

うなづき‐おんせん【宇奈月温泉】‥ヲン‥

富山県黒部市にある温泉。黒部川の清流を見下ろす単純温泉。上流約8キロメートルの黒薙くろなぎ温泉からの引湯。黒部峡谷鉄道の起点。

宇奈月温泉

撮影:新海良夫

うなて【溝】

田の用水をひく溝。履中紀(図書寮本)院政期点「石上いそのかみの溝ウナテを掘る」

うな‐でん【ウナ電】

至急電報。英語で至急の意を表すurgentの初めの2文字のモールス符号が、仮名の「ウ」「ナ」に相当することからいう。1976年廃止。

うな‐とも【牝伴】

子を連れた猪いのしし。牝めすが先頭に立ち、牡おすが最後に行く習性がある。→うな3

うな‐どん【鰻丼】

「うなぎどんぶり」の略。

うな‐ね【項根】

うなじの元。くびねっこ。

うな‐ばら【海原】

(古くはウナハラ)ひろびろとした海。池・湖にもいう。万葉集5「―の沖行く舟を帰れとか」。「大―」

うな‐べ【海辺】

うみべ。雨月物語5「―の人利に走りて」

う‐なみ【卯波】

卯月(陰暦4月)のころに海に立つ波。卯月波。〈[季]夏〉。無名抄「四月に立つをば―といひ」

ウナムーノ【Miguel de Unamuno y Jugo】

スペインの思想家。スペインの精神的再生を目指してドン=キホーテ主義を唱え、血と肉をもつ具体的個人を中心におく哲学を説いた。主著「生の悲劇的感情」。(1864〜1936)

うな‐め

牝牛のこと。うなみ。おなめ。日葡辞書「ウナメ。即ち、メウジ」

うな‐め【畦目】

甲冑かっちゅうの菱縫ひしぬいの板の装飾の一種。横縫の目をうねざしにしたもの。普通、紅の組糸や革を用いる。畦目縫。

⇒うなめ‐ぬい【畦目縫】

うなめ‐ぬい【畦目縫】‥ヌヒ

(→)畦目に同じ。

⇒うな‐め【畦目】

うな‐も【海面】

海の表面。かいめん。

うな‐や【檻】

牢屋。ひとや。神功紀「―納こめて」

うなり【唸り】

①うなる声・音。「―を発する」

②凧たこにつけて風に鳴らすもの。鯨のひげ、薄くそいだ籐などを、凧糸の上部につける。

③(beat)わずかに振動数のちがう二つの音波が重なり合った時に、干渉の結果、音波の振幅が周期的に増減し、音が強くなったり弱くなったりしてきこえる現象。毎秒の唸りの回数は二つの音の振動数の差に等しい。音叉と弦との振動の唸りを利用してピアノの調律などを行う。また、電気振動においても同様な現象を唸りと呼び、スーパー‐ヘテロダイン受信機などに利用。

⇒うなり‐ごま【唸り独楽】

うなり‐ごま【唸り独楽】

まわる時唸り声を発する独楽。胴を竹や薄い金属で造り、ところどころに長方形の穴をあけ、内部を空洞にしたもの。

雷ごま(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

うなて【溝】

田の用水をひく溝。履中紀(図書寮本)院政期点「石上いそのかみの溝ウナテを掘る」

うな‐でん【ウナ電】

至急電報。英語で至急の意を表すurgentの初めの2文字のモールス符号が、仮名の「ウ」「ナ」に相当することからいう。1976年廃止。

うな‐とも【牝伴】

子を連れた猪いのしし。牝めすが先頭に立ち、牡おすが最後に行く習性がある。→うな3

うな‐どん【鰻丼】

「うなぎどんぶり」の略。

うな‐ね【項根】

うなじの元。くびねっこ。

うな‐ばら【海原】

(古くはウナハラ)ひろびろとした海。池・湖にもいう。万葉集5「―の沖行く舟を帰れとか」。「大―」

うな‐べ【海辺】

うみべ。雨月物語5「―の人利に走りて」

う‐なみ【卯波】

卯月(陰暦4月)のころに海に立つ波。卯月波。〈[季]夏〉。無名抄「四月に立つをば―といひ」

ウナムーノ【Miguel de Unamuno y Jugo】

スペインの思想家。スペインの精神的再生を目指してドン=キホーテ主義を唱え、血と肉をもつ具体的個人を中心におく哲学を説いた。主著「生の悲劇的感情」。(1864〜1936)

うな‐め

牝牛のこと。うなみ。おなめ。日葡辞書「ウナメ。即ち、メウジ」

うな‐め【畦目】

甲冑かっちゅうの菱縫ひしぬいの板の装飾の一種。横縫の目をうねざしにしたもの。普通、紅の組糸や革を用いる。畦目縫。

⇒うなめ‐ぬい【畦目縫】

うなめ‐ぬい【畦目縫】‥ヌヒ

(→)畦目に同じ。

⇒うな‐め【畦目】

うな‐も【海面】

海の表面。かいめん。

うな‐や【檻】

牢屋。ひとや。神功紀「―納こめて」

うなり【唸り】

①うなる声・音。「―を発する」

②凧たこにつけて風に鳴らすもの。鯨のひげ、薄くそいだ籐などを、凧糸の上部につける。

③(beat)わずかに振動数のちがう二つの音波が重なり合った時に、干渉の結果、音波の振幅が周期的に増減し、音が強くなったり弱くなったりしてきこえる現象。毎秒の唸りの回数は二つの音の振動数の差に等しい。音叉と弦との振動の唸りを利用してピアノの調律などを行う。また、電気振動においても同様な現象を唸りと呼び、スーパー‐ヘテロダイン受信機などに利用。

⇒うなり‐ごま【唸り独楽】

うなり‐ごま【唸り独楽】

まわる時唸り声を発する独楽。胴を竹や薄い金属で造り、ところどころに長方形の穴をあけ、内部を空洞にしたもの。

雷ごま(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鳴りごま(宮城)(1)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鳴りごま(宮城)(1)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鳴りごま(宮城)(2)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鳴りごま(宮城)(2)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒うなり【唸り】

うな・る【唸る】

〔自五〕

①力を入れて低い声を長く引いて出す。うめく。和英語林集成初版「ハラガイタクテウナッテイル」。「うんうん―・る」

②(獣が)低く吼ほえる。浄瑠璃、曾我虎が磨「―・り出でたる暴猪あれじしの」

③低く鈍い音が長く鳴りひびく。「凧が風に―・る」「エンジンが―・る」

④芝居で見物人が声をたててほめる。感心する。けなす声が起こるのを「わく」というのに対する。「大向うを―・らせる名演技」

⑤(主に「―・った」の形で)声を立てて感心するほど豪勢だ。また、ぎょうさんである。傾城禁短気「今時の大臣―・つたこともせぬもの」

⑥たくわえられた物が内にひしめきはちきれそうになる。力があまってむずむずする。浮世床2「それだから金がウンウンと―・らア」。「腕が―・る」「金は―・るほどある」

⑦(他動詞的に)謡うたいや浄瑠璃じょうるりなどを1のような声で歌ったり語ったりする。浮世風呂前「江戸節を―・る爺さまにて」。「義太夫を―・る」

ヴ‐ナロード【V narod ロシア】

「民衆の中へ」入ろうというスローガン。19世紀後半ロシアの学生たちがこのスローガンのもと農村に入り、社会主義の宣伝をしようとした。ナロードニキ運動の初期段階。

う‐なわ【鵜縄】‥ナハ

①鵜飼の時、鵜をあやつるために鵜の頸につける縄。〈[季]夏〉

②鵜や烏などの羽または木片を長い縄に等間隔につけ、魚を追って網の方に追い込むのに用いる漁具。川で鮎あゆなどをとるのに使用。→振縄ぶりなわ。

⇒うなわ‐あみ【鵜縄網】

うなわ‐あみ【鵜縄網】‥ナハ‥

鵜縄2のついた敷網。

⇒う‐なわ【鵜縄】

うに

泥炭。「伊賀山家に―といふ物有り。土の底より掘り出でて薪とす」(芭蕉俳文)

うに【海胆・海栗】

①ウニ綱の棘皮きょくひ動物の総称。球形または円盤状の殻の外面が長い棘とげでおおわれ、栗のいがに似る。多くは、下部の中央に口があり、上部の中央に肛門がある。放射状に5帯に分かれて配列する棘と管足を使って移動し、岩などに吸着、また砂泥中に潜る。ガンガゼ・バフンウニ・タコノマクラ・ブンブクなど。がぜ。霊螺子。〈[季]春〉。〈本草和名〉

ガンガゼウニ

提供:東京動物園協会

⇒うなり【唸り】

うな・る【唸る】

〔自五〕

①力を入れて低い声を長く引いて出す。うめく。和英語林集成初版「ハラガイタクテウナッテイル」。「うんうん―・る」

②(獣が)低く吼ほえる。浄瑠璃、曾我虎が磨「―・り出でたる暴猪あれじしの」

③低く鈍い音が長く鳴りひびく。「凧が風に―・る」「エンジンが―・る」

④芝居で見物人が声をたててほめる。感心する。けなす声が起こるのを「わく」というのに対する。「大向うを―・らせる名演技」

⑤(主に「―・った」の形で)声を立てて感心するほど豪勢だ。また、ぎょうさんである。傾城禁短気「今時の大臣―・つたこともせぬもの」

⑥たくわえられた物が内にひしめきはちきれそうになる。力があまってむずむずする。浮世床2「それだから金がウンウンと―・らア」。「腕が―・る」「金は―・るほどある」

⑦(他動詞的に)謡うたいや浄瑠璃じょうるりなどを1のような声で歌ったり語ったりする。浮世風呂前「江戸節を―・る爺さまにて」。「義太夫を―・る」

ヴ‐ナロード【V narod ロシア】

「民衆の中へ」入ろうというスローガン。19世紀後半ロシアの学生たちがこのスローガンのもと農村に入り、社会主義の宣伝をしようとした。ナロードニキ運動の初期段階。

う‐なわ【鵜縄】‥ナハ

①鵜飼の時、鵜をあやつるために鵜の頸につける縄。〈[季]夏〉

②鵜や烏などの羽または木片を長い縄に等間隔につけ、魚を追って網の方に追い込むのに用いる漁具。川で鮎あゆなどをとるのに使用。→振縄ぶりなわ。

⇒うなわ‐あみ【鵜縄網】

うなわ‐あみ【鵜縄網】‥ナハ‥

鵜縄2のついた敷網。

⇒う‐なわ【鵜縄】

うに

泥炭。「伊賀山家に―といふ物有り。土の底より掘り出でて薪とす」(芭蕉俳文)

うに【海胆・海栗】

①ウニ綱の棘皮きょくひ動物の総称。球形または円盤状の殻の外面が長い棘とげでおおわれ、栗のいがに似る。多くは、下部の中央に口があり、上部の中央に肛門がある。放射状に5帯に分かれて配列する棘と管足を使って移動し、岩などに吸着、また砂泥中に潜る。ガンガゼ・バフンウニ・タコノマクラ・ブンブクなど。がぜ。霊螺子。〈[季]春〉。〈本草和名〉

ガンガゼウニ

提供:東京動物園協会

タコノマクラ

提供:東京動物園協会

タコノマクラ

提供:東京動物園協会

ブンブクチャガマの仲間

提供:東京動物園協会

ブンブクチャガマの仲間

提供:東京動物園協会

ムラサキウニ

提供:東京動物園協会

ムラサキウニ

提供:東京動物園協会

②(「雲丹」と書く)バフンウニ・アカウニ・ムラサキウニの生殖巣を塩づけやアルコールづけにした食品。

うに‐おこし【海胆起し】

⇒おにおこし

ウニコール【unicornis ラテン】

①一角いっかくの牙から製した生薬で、毒消し及び健胃剤。昔は痘瘡の薬として用いた。折たく柴の記上「―をあたへられしに及びて毒気忽ちに散じて」

②(この薬に、にせ物が多かったからいう)うそ。誹風柳多留14「踊り子の話大きな―」

うに‐つぼ【海胆壺】

ウニの殻。

うに‐やき【雲丹焼】

魚や蒲鉾かまぼこに雲丹をつけて焼いたもの。

う‐にょう【右繞】‥ネウ

〔仏〕敬礼の一種。尊者の回りを右まわりにめぐること。→行道ぎょうどう

うぬ【汝・己】

〔代〕

①自分自身。誹風柳多留16「暗い晩―が声色通るなり」

②相手を卑しめていう語。おのれ。なんじ。浄瑠璃、心中天の網島「畜生め、狐め、太兵衛より先―を踏みたい」

うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】

うぬぼれること。自負。「―が強い」

⇒うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】

うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】

(容貌を実際よりもよく見せる鏡、また、うぬぼれて絶えず見る鏡の意とも)江戸時代、それまでの和鏡に対し、ガラスに水銀を塗った洋鏡を指したとも、また一説に懐中鏡の一種で、人の居ない所でひとりで見たり、化粧をなおすのに用いたりした故の名ともいう。

⇒うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】

うぬ‐ぼ・れる【自惚れる】

〔自下一〕

自分で自分を実際以上にすぐれていると思う。自負する。誹風柳多留拾遺16「―・れて司馬仲達は逃る也」。「秀才だと―・れる」

うね【畝・畦】

①畑に作物を植えつけるため、間隔をおいて土を筋状に高く盛り上げた所。

②山脈・波などの小高く連なったところ。織物などにもいう。

うね‐あい【畝合い】‥アヒ

畝と畝との間。うねま。

うね‐あみ【畝編み】

鉤針かぎばり編みの一種で、細こま編みの一変種。細編みの2段目以降、前の段の鎖目の向う側の1本をすくって編み進む。横縞模様が畝状に浮き上がる。

うね‐うち【畝打ち】

高く低く、畝のように、緒おを組むこと。日葡辞書「ウネウチノサゲヲ(下緒)」

うね‐うね

山脈・波・道などの、高低・屈曲があって長く続くさま。「―と続く道」

うね‐おび【畝帯】

畝刺しの帯。元禄頃に流行。

うね‐おり【畝織】

経たてまたは緯よこのどちらか一方を数本束にして太くし、それをもう一方の糸で包むようにして平組織で織り、表面に経か緯かの畝が現れるようにした織物。畝が経方向に出ているものを経畝織、横方向に出ているものを緯畝織という。献上博多織や袴はかま地の精好織せいごうおりは経畝織の代表的なもの。あぜおり。

うね‐くね

うねりくねるさま。高く低く曲がりめぐるさま。蜿蜒えんえん。

うね‐く・る

〔自五〕

まがりくねる。うねる。武家義理物語「蛇いくかぎりもなく…ひざ懐に入りて―・り」

うね‐ざし【畝刺し】

布を二枚重ねにし、綿を薄く入れ、糸を浮かして畝のように幾筋も刺し縫うこと。また、そのもの。「―足袋たび」

うね‐たて【畝立て】

畑に畝を作ること。

うね‐たび【畝足袋】

畝刺しに縫ったたび。世間胸算用1「お内儀様へ―一足」

うね‐どこ【畝床】

畑の作物を植える所。

うね‐ど・る

〔自四〕

うねうねと動きながら回る。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「梅の鶯独楽、すわりもやらず―・りて」

うねび【畝傍】

奈良盆地南部の古地名。今、奈良県橿原市畝傍町。

⇒うねび‐の‐かしはら‐の‐みや【畝傍橿原宮】

⇒うねび‐やま【畝傍山】

うねび‐の‐かしはら‐の‐みや【畝傍橿原宮】

記紀に神武天皇の皇居と伝える宮。畝傍山の南東。橿原神宮はその宮址を推定して建設された。橿原宮。

⇒うねび【畝傍】

うねび‐やま【畝傍山】

橿原市の南西部にある小山。標高199メートル。耳成みみなし山・香具かぐ山と共に大和三山と称する。畝傍をめぐって耳成・香具の2山が争う山争い伝説は万葉集に歌われる。畝火山。雲飛山。(歌枕)

畝傍山

撮影:的場 啓

②(「雲丹」と書く)バフンウニ・アカウニ・ムラサキウニの生殖巣を塩づけやアルコールづけにした食品。

うに‐おこし【海胆起し】

⇒おにおこし

ウニコール【unicornis ラテン】

①一角いっかくの牙から製した生薬で、毒消し及び健胃剤。昔は痘瘡の薬として用いた。折たく柴の記上「―をあたへられしに及びて毒気忽ちに散じて」

②(この薬に、にせ物が多かったからいう)うそ。誹風柳多留14「踊り子の話大きな―」

うに‐つぼ【海胆壺】

ウニの殻。

うに‐やき【雲丹焼】

魚や蒲鉾かまぼこに雲丹をつけて焼いたもの。

う‐にょう【右繞】‥ネウ

〔仏〕敬礼の一種。尊者の回りを右まわりにめぐること。→行道ぎょうどう

うぬ【汝・己】

〔代〕

①自分自身。誹風柳多留16「暗い晩―が声色通るなり」

②相手を卑しめていう語。おのれ。なんじ。浄瑠璃、心中天の網島「畜生め、狐め、太兵衛より先―を踏みたい」

うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】

うぬぼれること。自負。「―が強い」

⇒うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】

うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】

(容貌を実際よりもよく見せる鏡、また、うぬぼれて絶えず見る鏡の意とも)江戸時代、それまでの和鏡に対し、ガラスに水銀を塗った洋鏡を指したとも、また一説に懐中鏡の一種で、人の居ない所でひとりで見たり、化粧をなおすのに用いたりした故の名ともいう。

⇒うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】

うぬ‐ぼ・れる【自惚れる】

〔自下一〕

自分で自分を実際以上にすぐれていると思う。自負する。誹風柳多留拾遺16「―・れて司馬仲達は逃る也」。「秀才だと―・れる」

うね【畝・畦】

①畑に作物を植えつけるため、間隔をおいて土を筋状に高く盛り上げた所。

②山脈・波などの小高く連なったところ。織物などにもいう。

うね‐あい【畝合い】‥アヒ

畝と畝との間。うねま。

うね‐あみ【畝編み】

鉤針かぎばり編みの一種で、細こま編みの一変種。細編みの2段目以降、前の段の鎖目の向う側の1本をすくって編み進む。横縞模様が畝状に浮き上がる。

うね‐うち【畝打ち】

高く低く、畝のように、緒おを組むこと。日葡辞書「ウネウチノサゲヲ(下緒)」

うね‐うね

山脈・波・道などの、高低・屈曲があって長く続くさま。「―と続く道」

うね‐おび【畝帯】

畝刺しの帯。元禄頃に流行。

うね‐おり【畝織】

経たてまたは緯よこのどちらか一方を数本束にして太くし、それをもう一方の糸で包むようにして平組織で織り、表面に経か緯かの畝が現れるようにした織物。畝が経方向に出ているものを経畝織、横方向に出ているものを緯畝織という。献上博多織や袴はかま地の精好織せいごうおりは経畝織の代表的なもの。あぜおり。

うね‐くね

うねりくねるさま。高く低く曲がりめぐるさま。蜿蜒えんえん。

うね‐く・る

〔自五〕

まがりくねる。うねる。武家義理物語「蛇いくかぎりもなく…ひざ懐に入りて―・り」

うね‐ざし【畝刺し】

布を二枚重ねにし、綿を薄く入れ、糸を浮かして畝のように幾筋も刺し縫うこと。また、そのもの。「―足袋たび」

うね‐たて【畝立て】

畑に畝を作ること。

うね‐たび【畝足袋】

畝刺しに縫ったたび。世間胸算用1「お内儀様へ―一足」

うね‐どこ【畝床】

畑の作物を植える所。

うね‐ど・る

〔自四〕

うねうねと動きながら回る。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「梅の鶯独楽、すわりもやらず―・りて」

うねび【畝傍】

奈良盆地南部の古地名。今、奈良県橿原市畝傍町。

⇒うねび‐の‐かしはら‐の‐みや【畝傍橿原宮】

⇒うねび‐やま【畝傍山】

うねび‐の‐かしはら‐の‐みや【畝傍橿原宮】

記紀に神武天皇の皇居と伝える宮。畝傍山の南東。橿原神宮はその宮址を推定して建設された。橿原宮。

⇒うねび【畝傍】

うねび‐やま【畝傍山】

橿原市の南西部にある小山。標高199メートル。耳成みみなし山・香具かぐ山と共に大和三山と称する。畝傍をめぐって耳成・香具の2山が争う山争い伝説は万葉集に歌われる。畝火山。雲飛山。(歌枕)

畝傍山

撮影:的場 啓

⇒うねび【畝傍】

うねべ【采女】

(→)「うねめ」に同じ。

うね‐ま【畝間】

畝と畝との間。うねあい。

うねめ【采女】

古代、郡の少領以上の家族から選んで奉仕させた後宮の女官。律令制では水司・膳司に配属。うねべ。孝徳紀「凡そ―は郡の少領より以上の姉妹及び子女の形容かお端正きらぎらしき者を貢たてまつれ」

⇒うねめ‐でん【采女田】

⇒うねめ‐の‐かみ【采女正】

⇒うねめ‐の‐つかさ【采女司】

⇒うねめ‐の‐よぼろ【采女の丁】

うねめ【采女】

能。鬘物。帝の寵が衰えたことを悲しんで猿沢の池へ投身した采女の話を脚色。

うねめ‐でん【采女田】

采女を出す郡にその諸経費の財源として支給した田。采女肩巾田うねめのひれのた。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐かみ【采女正】

(ウネメノショウとも)采女司うねめのつかさの長官。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐つかさ【采女司】

律令制で、宮内省に属し、采女のことをつかさどった役所。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐よぼろ【采女の丁】

采女が召し使う従丁ともよほろや従女ともめわらわ。

⇒うねめ【采女】

うねり

①うねること。比喩的にもいう。「―を打つ」「革命の―」

②大きく波うつこと。周期の長い波。

③台風・低気圧によって海に起こる大きな波。台風より早く進むので、その前兆となる。→土用波。

⇒うねり‐ぐし【うねり串】

うねり‐ぐし【うねり串】

魚を丸ごと串に刺して焼く時、うねらせて刺す刺し方。

⇒うねり

うね・る

〔自五〕

(「うね」を活用させた語)

①左右・上下に曲がりくねる。「―・る路」

②波頭も立たない大きな波が寄せてくる。「―・る大波」

うの【宇野】

岡山県の南端、玉野市の中心。もと四国と結ぶ宇高連絡船の発着地。

うの【宇野】

姓氏の一つ。

⇒うの‐えんくう【宇野円空】

⇒うの‐こうじ【宇野浩二】

⇒うの‐こうぞう【宇野弘蔵】

⇒うの‐じゅうきち【宇野重吉】

⇒うの‐そうすけ【宇野宗佑】

⇒うの‐ちよ【宇野千代】

⇒うの‐てつと【宇野哲人】

⇒うの‐のぶお【宇野信夫】

⇒うの‐めいか【宇野明霞】

うのあし‐がい【鵜足貝】‥ガヒ

ユキノカサガイ科の巻貝。貝殻は笠形、7条内外の太い放射肋があり、水鳥の足に似る。長さ約4センチメートル、高さ約1センチメートル。外面は灰黒色、岩礁上に付着。日本各地に普通。ウノアシ。

う‐のう【右脳】‥ナウ

大脳の右半分。空間的・音楽的認知をつかさどるとされる。↔左脳

うの‐えんくう【宇野円空】‥ヱン‥

宗教学・宗教民族学者。京都生れ。東大教授。著「宗教民族学」「宗教学」など。(1885〜1949)

⇒うの【宇野】

うのくび‐づくり【鵜の頸造り】

短刀などで、鎬しのぎ造りの刀身の先を、中途から鎬地を削って薄くしたもの。棟の方から見ると鵜の頸に似た形となるのでいう。→冠落かんむりおとし造り

う‐の‐け【兎の毛】

①ウサギの毛。

②きわめてかすかで小さい物事のたとえ。毫末。

③ウサギの毛で作った筆。転じて、筆の異称。

⇒うのけ‐どおし【兎の毛通し】

⇒兎の毛で突いた程

⇒うねび【畝傍】

うねべ【采女】

(→)「うねめ」に同じ。

うね‐ま【畝間】

畝と畝との間。うねあい。

うねめ【采女】

古代、郡の少領以上の家族から選んで奉仕させた後宮の女官。律令制では水司・膳司に配属。うねべ。孝徳紀「凡そ―は郡の少領より以上の姉妹及び子女の形容かお端正きらぎらしき者を貢たてまつれ」

⇒うねめ‐でん【采女田】

⇒うねめ‐の‐かみ【采女正】

⇒うねめ‐の‐つかさ【采女司】

⇒うねめ‐の‐よぼろ【采女の丁】

うねめ【采女】

能。鬘物。帝の寵が衰えたことを悲しんで猿沢の池へ投身した采女の話を脚色。

うねめ‐でん【采女田】

采女を出す郡にその諸経費の財源として支給した田。采女肩巾田うねめのひれのた。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐かみ【采女正】

(ウネメノショウとも)采女司うねめのつかさの長官。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐つかさ【采女司】

律令制で、宮内省に属し、采女のことをつかさどった役所。

⇒うねめ【采女】

うねめ‐の‐よぼろ【采女の丁】

采女が召し使う従丁ともよほろや従女ともめわらわ。

⇒うねめ【采女】

うねり

①うねること。比喩的にもいう。「―を打つ」「革命の―」

②大きく波うつこと。周期の長い波。

③台風・低気圧によって海に起こる大きな波。台風より早く進むので、その前兆となる。→土用波。

⇒うねり‐ぐし【うねり串】

うねり‐ぐし【うねり串】

魚を丸ごと串に刺して焼く時、うねらせて刺す刺し方。

⇒うねり

うね・る

〔自五〕

(「うね」を活用させた語)

①左右・上下に曲がりくねる。「―・る路」

②波頭も立たない大きな波が寄せてくる。「―・る大波」

うの【宇野】

岡山県の南端、玉野市の中心。もと四国と結ぶ宇高連絡船の発着地。

うの【宇野】

姓氏の一つ。

⇒うの‐えんくう【宇野円空】

⇒うの‐こうじ【宇野浩二】

⇒うの‐こうぞう【宇野弘蔵】

⇒うの‐じゅうきち【宇野重吉】

⇒うの‐そうすけ【宇野宗佑】

⇒うの‐ちよ【宇野千代】

⇒うの‐てつと【宇野哲人】

⇒うの‐のぶお【宇野信夫】

⇒うの‐めいか【宇野明霞】

うのあし‐がい【鵜足貝】‥ガヒ

ユキノカサガイ科の巻貝。貝殻は笠形、7条内外の太い放射肋があり、水鳥の足に似る。長さ約4センチメートル、高さ約1センチメートル。外面は灰黒色、岩礁上に付着。日本各地に普通。ウノアシ。

う‐のう【右脳】‥ナウ

大脳の右半分。空間的・音楽的認知をつかさどるとされる。↔左脳

うの‐えんくう【宇野円空】‥ヱン‥

宗教学・宗教民族学者。京都生れ。東大教授。著「宗教民族学」「宗教学」など。(1885〜1949)

⇒うの【宇野】

うのくび‐づくり【鵜の頸造り】

短刀などで、鎬しのぎ造りの刀身の先を、中途から鎬地を削って薄くしたもの。棟の方から見ると鵜の頸に似た形となるのでいう。→冠落かんむりおとし造り

う‐の‐け【兎の毛】

①ウサギの毛。

②きわめてかすかで小さい物事のたとえ。毫末。

③ウサギの毛で作った筆。転じて、筆の異称。

⇒うのけ‐どおし【兎の毛通し】

⇒兎の毛で突いた程

広辞苑に「独活の大木」で始まるの検索結果 1-1。