複数辞典一括検索+![]()

![]()

しょう‐じゃ【生者】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐じゃ【生者】シヤウ‥

生きている者。生命ある者。

⇒生者必滅

○生者必滅しょうじゃひつめつ🔗⭐🔉

○生者必滅しょうじゃひつめつ

[大涅槃経]すべては無常であって、生命あるものは必ず死滅する時がある。保元物語「釈迦如来、―の理ことわりを示さんとて」。

▷しばしば「会者定離えしゃじょうり」と対で使われる。

⇒しょう‐じゃ【生者】

しょう‐しゅ【将種】シヤウ‥

将たる人の子孫。

しょう‐しゅ【椒酒】セウ‥

サンショウの種子に薬種を加味して浸した酒。

しょう‐しゅ【摂取】セフ‥

〔仏〕

⇒せっしゅ

しょう‐しゅ【聖主】シヤウ‥

(諸聖中の主の意)仏のこと。

しょう‐しゅ【嘯聚】セウ‥

たがいに呼び合って集まること。また、呼び集めること。嘯集。

しょう‐じゅ【小綬】セウ‥

勲章の小さい綬。勲四等以下の綬。

しょう‐じゅ【小樹】セウ‥

小さい立ち木。小木。↔大樹

しょう‐じゅ【松樹】

まつのき。

しょう‐じゅ【唱誦】シヤウ‥

経文や呪文などを、節をつけて唱えること。しょうしょう。

しょう‐じゅ【摂受】セフ‥

〔仏〕衆生しゅじょうを教化するのに、相手に逆らわず、その主張や行為を受け入れながら導くこと。太平記12「その―とは、柔和・忍辱にんにくの貌をなし、慈悲を先となす」↔折伏しゃくぶく

しょう‐じゅ【聖衆】シヤウ‥

〔仏〕聖なる人々の意で、多く仏・菩薩などにいう。特に、浄土往生を願う人の臨終に阿弥陀仏と共に来迎する諸菩薩。栄華物語音楽「霊山の法会に菩薩・―の参り集まり給ひけんも」

しょう‐じゅ【誦呪】

呪文をよむこと。

しょう‐じゅ【囁嚅】セフ‥

①ひそひそ話をすること。

②言おうとしてまた口をつぐむこと。

③多言すること。

しょう‐じゅ【顳顬】セフ‥

こめかみ。

⇒しょうじゅ‐こつ【顳顬骨】

じょう‐しゅ【上手】ジヤウ‥

⇒じょうず

じょう‐しゅ【上首】ジヤウ‥

一座の上位の者。上座。転じて、長老。平治物語(金刀比羅本)「信頼その日の―にて」

じょう‐しゅ【上酒】ジヤウ‥

上等の酒。

じょう‐しゅ【城主】ジヤウ‥

①一城の主。一城の主将。

②江戸時代、国持並びに准国持に次ぐ、城郭をもった大名の家格。城持しろもち。

⇒じょうしゅ‐かく【城主格】

じょう‐しゅ【城守】ジヤウ‥

①城を守ること。また、その人。

②城主。城持。

じょう‐しゅ【常主】ジヤウ‥

定まった主人。

じょう‐しゅ【情趣】ジヤウ‥

しみじみとした味わい。おもむき。情致。「―に富む」「―を添える」

じょう‐しゅ【醸酒】ヂヤウ‥

酒をかもすこと。また、かもした酒。

じょう‐じゅ【上寿】ジヤウ‥

①人の寿命の長さを上・中・下に分けた、その最も長いもの。上寿100歳(または120歳)、中寿80歳(または100歳)、下寿60歳(または80歳)とされた。

②人の長寿を祝うこと。

じょう‐じゅ【成就】ジヤウ‥

できあがること。なしとげること。成功。達成。平家物語2「神明納受し給はば、所願なんぞ―せざらむ」。「大願―」

しょう‐しゅう【小集】セウシフ

小人数の集会。小会。

しょう‐しゅう【召集】セウシフ

①上級者が下級者を呼び集めること。

②戦時・事変その他の必要に際し、在郷軍人を軍隊に呼び出し集めること。「―令」

③衆参両院の国会議員に対して議会開会のために一定期日に各議院に集会すべきことを命ずること。召集の決定は憲法上内閣の責任で行われ、これを天皇の行う国事行為として詔書の形式で表示する。→招集2。

⇒しょうしゅう‐れいじょう【召集令状】

しょう‐しゅう【承襲】‥シフ

うけつぐこと。

しょう‐しゅう【招集】セウシフ

①まねきあつめること。「―をかける」「役員を―する」

②地方自治体で、首長が議会開催を告示し、議員を招き集めること。→召集3。

③社団法人の社員総会や株式会社の株主総会などを成立させるため構成員を招き集めること。

しょう‐しゅう【消臭】セウシウ

不快な臭いを消すこと。「―剤」

しょう‐しゅう【商秋】シヤウシウ

(「商」は五声の一つ、五行では秋に配する)秋。秋季。

しょう‐しゅう【唱酬】シヤウシウ

詩歌・文章を作って互いにやりとりすること。詩歌の唱和。

しょう‐しゅう【翔集】シヤウシフ

①鳥がぱっと飛んで樹上などにあつまること。

②ひろくあつめること。

しょうしゅう【漳州】シヤウシウ

(Zhangzhou)中国の福建省南部、九竜江下流の都市。古くから貿易港として栄え、華僑の出身地としても知られる。人口56万8千(2000)。

しょう‐しゅう【誦習】‥シフ

よみ習うこと。

しょう‐しゅう【嘯集】セウシフ

(→)嘯聚しょうしゅに同じ。

しょう‐じゅう【小銃】セウ‥

一人で携帯・使用する銃。鉄砲。

しょう‐じゅう【承従】

さからわずに従うこと。

しょう‐じゅう【聖衆】シヤウ‥

⇒しょうじゅ

じょう‐しゅう【上州】ジヤウシウ

上野こうずけ国の別称。

じょう‐しゅう【城州】ジヤウシウ

山城やましろ国の別称。

じょうしゅう【常州】ジヤウシウ

①(Changzhou)中国江蘇省南部の都市。市内を大運河が流れる。紡績・機械などの工業が発達。唐代建立の天寧寺は江南の名刹。人口108万2千(2000)。

②常陸ひたち国の別称。

じょう‐しゅう【常習】ジヤウシフ

いつものならわし。同じ行為を繰り返す癖。多く、好ましくないことにいう。「麻薬を―する」

⇒じょうしゅう‐はん【常習犯】

じょう‐じゅう【定住】ヂヤウヂユウ

住居を定めること。きまってそこに住んでいること。ていじゅう。

じょう‐じゅう【常住】ジヤウヂユウ

①〔仏〕

㋐生滅・変化なく永遠に存在すること。特に迷いの世界の無常に対し、悟りの世界の永遠性を意味する。平家物語灌頂「月―の灯をかかぐ」

㋑常住物の意。寺院の備品。

②常に住んでいること。「―の住居」

③いつも。ふだん。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「あの通りに―泣いて居らるる」

⇒じょうじゅう‐ぎ【常住着】

⇒じょうじゅう‐ざが【常住坐臥】

⇒じょうじゅう‐てい【常住体】

⇒じょうじゅう‐ふだん【常住不断】

⇒じょうじゅう‐ふめつ【常住不滅】

しょう‐じゅう‐い‐めつ【生住異滅】シヤウヂユウ‥

〔仏〕生じ、存続し、変化し、消滅すること。一切存在が無常であり、変化してゆくすがた。四相。徒然草「―の移り変るまことの大事は」

しょう‐しゅうかん【商習慣】シヤウシフクワン

(→)商慣習に同じ。

じょうじゅう‐ぎ【常住着】ジヤウヂユウ‥

(→)不断着ふだんぎに同じ。日本永代蔵1「このうへは、よろづの唐織を―となすべし」

⇒じょう‐じゅう【常住】

じょうじゅう‐ざが【常住坐臥】ジヤウヂユウ‥グワ

(「常住」と「行住坐臥」とを混合した語)すわるにもねるにも。いつでも。ふだん。

⇒じょう‐じゅう【常住】

じょうじゅう‐てい【常住体】ジヤウヂユウ‥

常に変わらない様子。平然としたさま。武道伝来記「いよいよ―にもてなし」

⇒じょう‐じゅう【常住】

じょうしゅう‐はん【常習犯】ジヤウシフ‥

①〔法〕一定の犯罪を繰り返す習癖のあらわれとして犯す罪。常習賭博・常習強窃盗の類。

②同じ悪事を何度も繰り返すこと。また、その人。「万引の―」「遅刻の―」

⇒じょう‐しゅう【常習】

じょうじゅう‐ふだん【常住不断】ジヤウヂユウ‥

常に継続すること。平生。ふだん。傾城禁短気「―伽羅きゃらの香絶えず」

⇒じょう‐じゅう【常住】

じょうじゅう‐ふめつ【常住不滅】ジヤウヂユウ‥

(→)常住不断に同じ。

⇒じょう‐じゅう【常住】

しょうしゅう‐れいじょう【召集令状】セウシフ‥ジヤウ

在郷軍人を召集する命令書。充員召集・臨時召集・国民兵召集には淡赤色の紙を用いたので、俗に赤紙という。

⇒しょう‐しゅう【召集】

じょうしゅ‐かく【城主格】ジヤウ‥

城主に準ずる大名の格式。城持並しろもちなみともいう。伊勢久居藤堂家、筑前秋月黒田家など約16家。

⇒じょう‐しゅ【城主】

じょう‐しゅく【上宿】ジヤウ‥

①宿直すること。とのい。

②平安時代の宮廷で、天皇就寝の後、近侍の者が鬼の間に宿直したこと。うえぶし。

しょう‐しゅくしゃく【小縮尺】セウ‥

「大だい縮尺」参照。

しょうじゅ‐こつ【顳顬骨】セフ‥

(→)側頭骨に同じ。

⇒しょう‐じゅ【顳顬】

しょう‐しゅつ【抄出】セウ‥

抜き出して書くこと。

しょう‐しゅつ【妾出】セフ‥

妾めかけの子として生まれること。また、その生まれた人。妾腹。

しょう‐しゅつ【晶出】シヤウ‥

結晶が析出すること。

しょう‐じゅつ【称述】

①言い述べること。

②たたえ述べること。

しょう‐じゅつ【紹述】セウ‥

前人の後をうけついで述べ行うこと。

しょう‐じゅつ【詳述】シヤウ‥

くわしく述べること。

しょう‐じゅつ【頌述】

功徳などをほめのべること。

しょう‐じゅつ【賞恤】シヤウ‥

公務で負傷・殉職した警察官・自衛官・消防官などを称え金品を与えること。「―金」

じょう‐じゅつ【上述】ジヤウ‥

前に述べたこと。前述。

じょう‐じゅつ【杖術】ヂヤウ‥

(→)杖道じょうどうに同じ。

じょう‐しゅび【上首尾】ジヤウ‥

物事がうまく運び、よい結果となること。「―に終わる」

しょう‐しゅん【小春】セウ‥

陰暦10月の称。こはる。

しょう‐しゅん【峭峻】セウ‥

①きりそいだように山の高くけわしいこと。

②きびしいさま。

③気高いさま。

しょう‐しゅん【頌春】

(「頌」は、ことほぐ意)新春をことほぐこと。年賀のあいさつとして記す語。

しょう‐じゅん【承順】

受け従うこと。命令にさからわずに従うこと。

しょう‐じゅん【昇順】

数の小から大に進む順序。正順。↔降順

しょう‐じゅん【奨順】シヤウ‥

①すすめて従い行わせること。

②従い行うこと。将順。

しょう‐じゅん【照準】セウ‥

銃砲のねらいをつけること。一般に、ねらいを定めること。「―を合わせる」

⇒しょうじゅん‐き【照準器】

⇒しょうじゅん‐ぎ【照準儀】

じょうしゅん【成俊】ジヤウ‥

南北朝時代の学僧。万葉集を研究し、仮名遣の典拠を万葉集に求めて定家仮名遣を批判、歴史的仮名遣の先駆をなした。生没年未詳。

じょう‐じゅん【上旬】ジヤウ‥

月の1日から10日まで。初旬。上浣じょうかん。→中旬→下旬

しょう‐じゅんかん【小循環】セウ‥クワン

哺乳類の右心室に集まった静脈血を肺動脈によって肺に導き、ここでガス交換を行なった後、肺静脈を経て左心房にもどる血液の循環系路。肺循環。↔大循環

しょうじゅん‐き【照準器】セウ‥

銃砲などの照準を合わせるための装置。

⇒しょう‐じゅん【照準】

しょうじゅん‐ぎ【照準儀】セウ‥

目標に向かう視線の方向を定め、または2物体に向かう視線の間の角度を測定する器具。

⇒しょう‐じゅん【照準】

じょうしゅん‐とう【常春藤】ジヤウ‥

〔植〕キヅタの漢名。

しょう‐しょ【小暑】セウ‥

二十四節気の一つ。太陽の黄経が105度に達する時で、6月の節せつ。太陽暦の7月7日頃に当たり、この日から暑気に入る。→大暑

しょう‐しょ【少所】セウ‥

少ない所領。少領。太平記26「わが被官の者の、恩賞をも賜はり御恩をも拝領して、―なる由を嘆き申せば」

しょう‐しょ【召書】セウ‥

人を召し出す文書。

しょう‐しょ【抄書】セウ‥

抜書きすること。また、そのもの。抄出。

しょう‐しょ【尚書】シヤウ‥

①書経の別名。

②中国の官名。秦の始皇帝が設置、初めは単に天子と朝臣の間における文書の授受をつかさどる小官であったが、地位が次第に上り、唐・宋代には中央政府の首位に立ち、六部の長官となった。

③弁官の唐名。

⇒しょうしょ‐しょう【尚書省】

しょう‐しょ【哨所】セウ‥

歩哨ほしょうの詰所。警戒・見張りのための建物。

しょう‐しょ【消暑・銷暑】セウ‥

暑さをしのぐこと。銷夏。

しょう‐しょ【捷書】セフ‥

勝利を知らせる書面。

しょう‐しょ【証書】

事実を証明する文書。公正証書・私署証書、公文書・私文書などの別がある。証文。証状。

⇒しょうしょ‐かしつけ【証書貸付】

しょう‐しょ【詔書】セウ‥

律令制で、改元など臨時の大事に関して発せられる天皇の文書。明治憲法下では、皇室の大事および大権の施行に関する勅旨を一般に宣布する文書。日本国憲法下では、大権事項はなく、議会の召集または衆議院の解散を命ずる詔書など、単に天皇の国事行為の範囲に限られる。→勅書→宣命せんみょう

しょう‐しょ【象胥】シヤウ‥

中国古代の通訳官。通事。

しょう‐しょ【誦書】

声をあげて書籍をよむこと。

しよう‐しょ【仕様書】‥ヤウ‥

⇒しようがき。

⇒し‐よう【仕様】

しょう‐じょ【小女】セウヂヨ

①こむすめ。童女。

②律令制で、4歳以上16歳以下の女子の称。

③女子の謙称。

しょう‐じょ【小序】セウ‥

①短い序文。

②詩経の毎編の初めにその編の意を明らかにした小文。全体にわたる長い序を大序という。

しょう‐じょ【少女】セウヂヨ

①年若い女の子。おとめ。むすめ。好色一代男3「―の時よりうるはしきを」

②大宝令で17歳以上20歳以下の女子の称。養老令では次女という。→少丁。

⇒しょうじょ‐かげき【少女歌劇】

⇒しょうじょ‐しゅみ【少女趣味】

しょう‐じょ【生所】シヤウ‥

①生まれたところ。生地。出生地。

②来世で生まれる所。

しょう‐じょ【昇叙・陞叙】

上級の官位に叙せられること。

しょう‐じょ【庠序】シヤウ‥

[孟子梁恵王上](郷校を周では庠といい、殷では序といったことから)学校。

しょう‐じょ【倡女・娼女】シヤウヂヨ

うたいめ。遊女。娼妓。

しょう‐じょ【消除】セウヂヨ

消えてなくなること。取り消すこと。

しょう‐じょ【商女】シヤウヂヨ

①あきないをする女。女の行商人。

②妓女。遊女。あそびめ。

じょう‐しょ【上所】ジヤウ‥

①昔、手紙の宛名の上に相手に応じて謹謹上・謹上・進上などと記したこと。

②名宛の箇所。あげどころ。

じょう‐しょ【上書】ジヤウ‥

意見を書いて官または貴人に書状を差し出すこと。また、その書状。上疏じょうそ。

じょう‐しょ【浄書】ジヤウ‥

(→)清書せいしょに同じ。「―本」

じょう‐しょ【烝庶】

もろもろのたみ。人民。庶民。

じょう‐しょ【常所】ジヤウ‥

定まっている居所。

じょう‐しょ【情緒】ジヤウ‥

(ジョウチョとも)折にふれて起こるさまざまの感情。情思。また、そのような感情を誘い起こす気分・雰囲気。「―がただよう」「江戸―」

⇒じょうしょ‐てんめん【情緒纏綿】

じょう‐しょ【牒書】デフ‥

役所の公文書。牒。

じょう‐しょ【蒸暑】

むしあついこと。

じょう‐じょ【乗除】‥ヂヨ

掛け算と割り算。「加減―」

しょう‐しょい【少初位】セウ‥ヰ

初位の下位のもの。→初位

しょう‐しょう【小升】セウ‥

律令制の枡ますの一種。実際には用いられた形跡がない。→大升

しょう‐しょう【小哨】セウセウ

駐軍時の警戒部隊の一種。前哨中隊もしくは前哨本隊から前方あるいは側方の要点に配置される小部隊。

しょう‐しょう【小祥】セウシヤウ

(「祥」は凶服をぬいで吉服に着かえる意)一周忌。→大祥。

⇒しょうしょう‐き【小祥忌】

しょう‐しょう【小照】セウセウ

小さい肖像または写真。

しょう‐しょう【少小】セウセウ

年若いこと。年少。↔老大

しょう‐しょう【少少・小小】セウセウ

①すくないさま。わずかなこと。大鏡序「翁こそ―のことはおぼえ侍らめ」。「―の犠牲はやむを得ない」

②なみなみであること。普通。大方。源氏物語蛍「―の殿上人に劣るまじ」

③(副詞的に)少し。ちょっと。日葡辞書「ショウショウコレヲモウソウズ」。「―ごめん下さい」

しょう‐しょう【少将】セウシヤウ

①左右近衛府の次官で、中将の次位にある者。すないすけ。→中将。

②将校の階級の一つ。中将と大佐との間、すなわち将官の最下位。

しょう‐しょう【昌昌】シヤウシヤウ

さかんなさま。

しょう‐しょう【昭昭】セウセウ

あきらかなさま。

しょう‐しょう【省掌】シヤウシヤウ

律令制の八省の下級職員の一種。官掌かじょうの類。

しょう‐しょう【将相】シヤウシヤウ

将軍と宰相。

しょう‐しょう【悚悚】

おそれてぞっとするさま。

しょう‐しょう【悄悄】セウセウ

①元気を失って、しおれるさま。すごすご。しおしお。「―たる姿」

②ものさびしいさま。もの静かなさま。

しょう‐しょう【商聖】シヤウシヤウ

僧侶で商業を営むもの。売僧まいす。

しょう‐しょう【章章・彰彰】シヤウシヤウ

あきらかなさま。明白なさま。

しょう‐しょう【晶晶】シヤウシヤウ

きらめき光るさま。

しょう‐しょう【蕭牆】セウシヤウ

①君臣会見の所に立てる屏風。また、かき。へい。かこい。

②転じて、一家の内部。うちわ。国内。

⇒しょうしょう‐の‐うれえ【蕭牆の患】

⇒しょうしょう‐の‐わざわい【蕭牆の禍】

しょう‐しょう【蕭蕭】セウセウ

①ものさびしく風の吹くさま。ものさびしく雨の降るさま。源平盛衰記39「松吹く風―たり」。「―たる霖雨りんう」

②ものさびしいさま。

しょう‐しょう【鏘鏘】シヤウシヤウ

⇒そうそう

しょう‐しょう【瀟湘】セウシヤウ

中国湖南省洞庭湖の南にある瀟水と湘水。

⇒しょうしょう‐くん【瀟湘君】

⇒しょうしょう‐はっけい【瀟湘八景】

しょう‐じょう【小乗】セウ‥

〔仏〕(梵語hīnayāna 劣った乗物の意)衆生済度を忘れて自己の解脱だけを求める声聞しょうもんや縁覚えんがくの立場を、大乗の立場から批判的に名づけたもの。小乗仏教。↔大乗。→二乗→三乗

しょう‐じょう【少判官】セウ‥

律令制で、第三等官の判官のうち、下位のもの。各省の少丞など。→じょう(判官)

しょう‐じょう【召状】セウジヤウ

めしぶみ。めしじょう。

しょう‐じょう【丞相】‥ジヤウ

(ジョウショウとも。「丞」も「相」もたすける意)

①昔、中国で天子を助けて国政を行なった大臣。

②日本で、大臣の異称。

しょう‐じょう【床上・牀上】シヤウジヤウ

寝床の上。

しょう‐じょう【招状】セウジヤウ

人を招く手紙。招待状。

しょう‐じょう【招請】セウジヤウ

招き迎えること。しょうせい。太平記9「高氏を―あつて、さまざま賞翫どもありしに」

しょう‐じょう【省城】シヤウジヤウ

中国で、一省の首都。省都。

しょう‐じょう【症状】シヤウジヤウ

病気の状態。「中毒―を呈する」

しょう‐じょう【商状】シヤウジヤウ

あきないのようす。商取引の状況。商況。

しょう‐じょう【清浄】シヤウジヤウ

①清くてけがれのないこと。「―潔白」

②〔仏〕悪業の過失や煩悩のけがれを離れていること。「六根―」

⇒しょうじょう‐いし【清浄石】

⇒しょうじょう‐しん【清浄心】

しょう‐じょう【掌上】シヤウジヤウ

広げた手のひらの上。

⇒掌上に運らす

しょう‐じょう【掌状】シヤウジヤウ

開いた手のひらのかたち。

⇒しょうじょう‐ふくよう【掌状複葉】

⇒しょうじょう‐みゃく【掌状脈】

⇒しょうじょう‐れつよう【掌状裂葉】

しょう‐じょう【猩猩】シヤウジヤウ

①㋐中国で、想像上の怪獣。体は狗いぬや猿の如く、声は小児の如く、毛は長く朱紅色で、面貌人に類し、よく人語を解し、酒を好む。「―よく言えども禽獣を離れず」

㋑オラン‐ウータンのこと。

②よく酒を飲む人。大酒家。日葡辞書「アレハシャウジャウヂャ」

③酒・酢などの上に集まる虫。蠁子さし。

⇒しょうじょう‐あし【猩猩足】

⇒しょうじょう‐えび【猩猩蝦】

⇒しょうじょう‐がに【猩猩蟹】

⇒しょうじょう‐こう【猩猩講】

⇒しょうじょう‐すげ【猩猩菅】

⇒しょうじょう‐とんぼ【猩猩蜻蛉】

⇒しょうじょう‐のみ【猩猩飲み】

⇒しょうじょう‐ばえ【猩猩蠅】

⇒しょうじょう‐ばかま【猩猩袴】

⇒しょうじょう‐ひ【猩猩緋】

⇒しょうじょう‐ぼく【猩猩木】

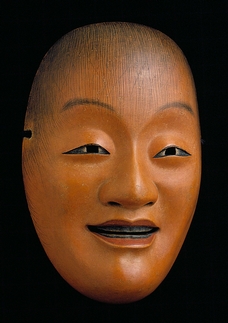

しょうじょう【猩猩】シヤウジヤウ

①能。唐土の潯陽じんよう江にすむ霊獣の猩猩が酒に浮かれて舞を舞い、孝子高風を祝福する。

猩猩

猩猩(面)

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

猩猩(面)

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

『猩猩』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:金剛永謹)

『猩猩』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:金剛永謹)

②1に取材した歌舞伎舞踊・上方舞・地歌・一中節・山田流箏曲など。

⇒しょうじょう‐こぞう【猩猩小僧】

しょう‐じょう【証状】‥ジヤウ

事実を証明する文書。証書。

しょう‐じょう【証誠】‥ジヤウ

①(→)証義しょうぎに同じ。

②真実であることを証明すること。源平盛衰記8「諸仏、証知―し給へ」

しょう‐じょう【聖浄】シヤウジヤウ

聖道しょうどう門と浄土門。「―二門」

しょう‐じょう【誚譲】セウジヤウ

とがめること。せめること。

しょう‐じょう【賞状】シヤウジヤウ

品行・学業などの優良者に与える、ほめことばを記した書状。「―を授与する」

しょう‐じょう【霄壌】セウジヤウ

天と地。

⇒しょうじょう‐の‐さ【霄壌の差】

しょう‐じょう【蕭条】セウデウ

ものさびしいさま。しめやかなさま。「―たる冬木立」「満目―」

しょう‐じょう【鐘状】‥ジヤウ

つりがねの形。

⇒しょうじょう‐かざん【鐘状火山】

じょう‐しょう【上生】ジヤウシヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位たる上品じょうぼん・中品・下品げぼんのそれぞれの最上位。栄華物語花山「御位、上品―にのぼらせ給はむは」→中生→下生

じょう‐しょう【上声】ジヤウシヤウ

①漢字の四声しせいの一つ。仄声そくせいに属する。現代中国語の第三声にあたり、北京では低く引き延ばしたのち、最後に上昇する声調。じょうせい。

②日本語のアクセントの、高く発音するもの。

じょう‐しょう【上姓】ジヤウシヤウ

素姓の尊いこと。また、その人。貴族の出。↔下姓げしょう

じょう‐しょう【上昇】ジヤウ‥

のぼること。あがること。「物価が―する」「―機運」

⇒じょうしょう‐きりゅう【上昇気流】

⇒じょうしょう‐けい【上昇茎】

⇒じょうしょう‐しこう【上昇志向】

じょう‐しょう【上衝】ジヤウ‥

漢方で、のぼせあがること。逆上。

じょう‐しょう【丞相】‥シヤウ

⇒しょうじょう。正法眼蔵行持下「―と親厚ならず」

じょう‐しょう【条章】デウシヤウ

箇条書の小区分と大区分。また、箇条書の文章。

じょう‐しょう【城将】ジヤウシヤウ

城を守る大将。

じょう‐しょう【城牆】ジヤウシヤウ

城の上のかき。城壁。

じょう‐しょう【常勝】ジヤウ‥

いつも勝つこと。ずっと勝ち続けること。

⇒じょうしょう‐ぐん【常勝軍】

じょう‐しょう【縄床】‥シヤウ

縄を張ってつくった粗製の椅子。主として禅宗で用いる。徒然草「―に座せば、覚えずして禅定なるべし」

じょう‐じょう【上上】ジヤウジヤウ

最上。この上もなくよいこと。「―の天気」「気分は―」

⇒じょうじょう‐きち【上上吉】

⇒じょうじょう‐きつ【上上吉】

じょう‐じょう【上乗】ジヤウ‥

①〔仏〕最上の教え。大乗。

②最もすぐれていること。「―の出来栄え」

じょう‐じょう【上場】ジヤウヂヤウ

①取引所で、ある物件または銘柄を売買の対象として定めること。

②(→)上演に同じ。

⇒じょうじょう‐がいしゃ【上場会社】

⇒じょうじょう‐かぶ【上場株】

⇒じょうじょう‐めいがら【上場銘柄】

じょう‐じょう【条条】デウデウ

①すじみちの通っていること。知のあること。

②一つ一つの箇条。くだりくだり。正法眼蔵仏性「ともに―の赤心なりと参究すべし」。「―審議する」

③細長くのびるさま。浄瑠璃、傾城反魂香「さながら青々―として、松の生木の生き生きと」

じょう‐じょう【烝烝】

①手厚いさま。

②物の盛んに起こるさま。

③徳の進むさま。

④火気の上るさま。

じょう‐じょう【常状】ジヤウジヤウ

ふだんのありさま。

じょう‐じょう【常常】ジヤウジヤウ

ふだん。つねづね。

⇒常常綺羅の晴着なし

じょう‐じょう【常情】ジヤウジヤウ

①普通の人間がみな持っている気持。普通の人情。錦之裏「是恋々の―をよくいひかなへし妙言なり」

②(→)常識に同じ。

じょう‐じょう【情状】ジヤウジヤウ

①(ある事実に至った)実際の事情。実際のようす。中村正直、西国立志編「手を用ふる運動の―を会得せざれば」

②〔法〕刑の量定や起訴するかどうかの判断に際して考慮される諸事情。性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、行為の動機・目的、共犯者の有無、犯罪後の情況など、その範囲は広い。

⇒じょうじょう‐しゃくりょう【情状酌量】

じょう‐じょう【畳畳】デフデフ

たたみかさなるさま。謡曲、一角仙人「高山―として」

じょう‐じょう【嫋嫋】デウデウ

①風のそよそよと吹くさま。「―たる微風」

②しなやかなさま。なよなよとしたさま。「―として覇気にとぼしい」

③音声の長くひびいて絶えないさま。赤壁賦「余音よいん―」

じょう‐じょう【擾擾】ゼウゼウ

みだれるさま。ごたごたするさま。紛々。

じょう‐じょう【穣穣】ジヤウジヤウ

①穀物のよくみのるさま。

②ゆたかで盛んなさま。

しょうじょう‐あし【猩猩足】シヤウジヤウ‥

調度などの脚の形状の一つ。曲線状のもので、高さは鷺足さぎあしと猫脚との中間。

猩猩足

②1に取材した歌舞伎舞踊・上方舞・地歌・一中節・山田流箏曲など。

⇒しょうじょう‐こぞう【猩猩小僧】

しょう‐じょう【証状】‥ジヤウ

事実を証明する文書。証書。

しょう‐じょう【証誠】‥ジヤウ

①(→)証義しょうぎに同じ。

②真実であることを証明すること。源平盛衰記8「諸仏、証知―し給へ」

しょう‐じょう【聖浄】シヤウジヤウ

聖道しょうどう門と浄土門。「―二門」

しょう‐じょう【誚譲】セウジヤウ

とがめること。せめること。

しょう‐じょう【賞状】シヤウジヤウ

品行・学業などの優良者に与える、ほめことばを記した書状。「―を授与する」

しょう‐じょう【霄壌】セウジヤウ

天と地。

⇒しょうじょう‐の‐さ【霄壌の差】

しょう‐じょう【蕭条】セウデウ

ものさびしいさま。しめやかなさま。「―たる冬木立」「満目―」

しょう‐じょう【鐘状】‥ジヤウ

つりがねの形。

⇒しょうじょう‐かざん【鐘状火山】

じょう‐しょう【上生】ジヤウシヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位たる上品じょうぼん・中品・下品げぼんのそれぞれの最上位。栄華物語花山「御位、上品―にのぼらせ給はむは」→中生→下生

じょう‐しょう【上声】ジヤウシヤウ

①漢字の四声しせいの一つ。仄声そくせいに属する。現代中国語の第三声にあたり、北京では低く引き延ばしたのち、最後に上昇する声調。じょうせい。

②日本語のアクセントの、高く発音するもの。

じょう‐しょう【上姓】ジヤウシヤウ

素姓の尊いこと。また、その人。貴族の出。↔下姓げしょう

じょう‐しょう【上昇】ジヤウ‥

のぼること。あがること。「物価が―する」「―機運」

⇒じょうしょう‐きりゅう【上昇気流】

⇒じょうしょう‐けい【上昇茎】

⇒じょうしょう‐しこう【上昇志向】

じょう‐しょう【上衝】ジヤウ‥

漢方で、のぼせあがること。逆上。

じょう‐しょう【丞相】‥シヤウ

⇒しょうじょう。正法眼蔵行持下「―と親厚ならず」

じょう‐しょう【条章】デウシヤウ

箇条書の小区分と大区分。また、箇条書の文章。

じょう‐しょう【城将】ジヤウシヤウ

城を守る大将。

じょう‐しょう【城牆】ジヤウシヤウ

城の上のかき。城壁。

じょう‐しょう【常勝】ジヤウ‥

いつも勝つこと。ずっと勝ち続けること。

⇒じょうしょう‐ぐん【常勝軍】

じょう‐しょう【縄床】‥シヤウ

縄を張ってつくった粗製の椅子。主として禅宗で用いる。徒然草「―に座せば、覚えずして禅定なるべし」

じょう‐じょう【上上】ジヤウジヤウ

最上。この上もなくよいこと。「―の天気」「気分は―」

⇒じょうじょう‐きち【上上吉】

⇒じょうじょう‐きつ【上上吉】

じょう‐じょう【上乗】ジヤウ‥

①〔仏〕最上の教え。大乗。

②最もすぐれていること。「―の出来栄え」

じょう‐じょう【上場】ジヤウヂヤウ

①取引所で、ある物件または銘柄を売買の対象として定めること。

②(→)上演に同じ。

⇒じょうじょう‐がいしゃ【上場会社】

⇒じょうじょう‐かぶ【上場株】

⇒じょうじょう‐めいがら【上場銘柄】

じょう‐じょう【条条】デウデウ

①すじみちの通っていること。知のあること。

②一つ一つの箇条。くだりくだり。正法眼蔵仏性「ともに―の赤心なりと参究すべし」。「―審議する」

③細長くのびるさま。浄瑠璃、傾城反魂香「さながら青々―として、松の生木の生き生きと」

じょう‐じょう【烝烝】

①手厚いさま。

②物の盛んに起こるさま。

③徳の進むさま。

④火気の上るさま。

じょう‐じょう【常状】ジヤウジヤウ

ふだんのありさま。

じょう‐じょう【常常】ジヤウジヤウ

ふだん。つねづね。

⇒常常綺羅の晴着なし

じょう‐じょう【常情】ジヤウジヤウ

①普通の人間がみな持っている気持。普通の人情。錦之裏「是恋々の―をよくいひかなへし妙言なり」

②(→)常識に同じ。

じょう‐じょう【情状】ジヤウジヤウ

①(ある事実に至った)実際の事情。実際のようす。中村正直、西国立志編「手を用ふる運動の―を会得せざれば」

②〔法〕刑の量定や起訴するかどうかの判断に際して考慮される諸事情。性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、行為の動機・目的、共犯者の有無、犯罪後の情況など、その範囲は広い。

⇒じょうじょう‐しゃくりょう【情状酌量】

じょう‐じょう【畳畳】デフデフ

たたみかさなるさま。謡曲、一角仙人「高山―として」

じょう‐じょう【嫋嫋】デウデウ

①風のそよそよと吹くさま。「―たる微風」

②しなやかなさま。なよなよとしたさま。「―として覇気にとぼしい」

③音声の長くひびいて絶えないさま。赤壁賦「余音よいん―」

じょう‐じょう【擾擾】ゼウゼウ

みだれるさま。ごたごたするさま。紛々。

じょう‐じょう【穣穣】ジヤウジヤウ

①穀物のよくみのるさま。

②ゆたかで盛んなさま。

しょうじょう‐あし【猩猩足】シヤウジヤウ‥

調度などの脚の形状の一つ。曲線状のもので、高さは鷺足さぎあしと猫脚との中間。

猩猩足

⇒しょう‐じょう【猩猩】

しょうじょう‐いし【清浄石】シヤウジヤウ‥

手水鉢ちょうずばちのそばに据える石。のぞきいし。

⇒しょう‐じょう【清浄】

しょうじょう‐えび【猩猩蝦】シヤウジヤウ‥

オキエビ科のエビ。体長約20センチメートル。全身が猩猩緋で美しい。日本では相模湾・駿河湾に産する。発見例は少ないが、太平洋・インド洋・大西洋の深海に広く分布する。

⇒しょう‐じょう【猩猩】

じょうじょう‐がいしゃ【上場会社】ジヤウヂヤウグワイ‥

発行株式が金融商品取引所で売買取引されている会社。

⇒じょう‐じょう【上場】

しょうじょう‐かざん【鐘状火山】‥ジヤウクワ‥

溶岩円頂丘をいった語。

⇒しょう‐じょう【鐘状】

しょうじょう‐がに【猩猩蟹】シヤウジヤウ‥

(→)アサヒガニの別称。

⇒しょう‐じょう【猩猩】

じょうじょう‐かぶ【上場株】ジヤウヂヤウ‥

(→)上場銘柄に同じ。

⇒じょう‐じょう【上場】

しょうしょう‐き【小祥忌】セウシヤウ‥

(→)小祥に同じ。

⇒しょう‐しょう【小祥】

じょうじょう‐きち【上上吉】ジヤウジヤウ‥

⇒じょうじょうきつ。日本永代蔵6「―の緋りんず」

⇒じょう‐じょう【上上】

じょうじょう‐きつ【上上吉】ジヤウジヤウ‥

①芸事の位付くらいづけで、できばえのこの上もなくよいこと。もと歌舞伎の評判記の位付から出たが、評判記では、この上に真・功・極などの文字を冠してさらに上位を示した。→黒くろ極上上吉。

②この上もなく吉であること。最もよいこと。

⇒じょう‐じょう【上上】

しょうしょう‐きょく【招商局】セウシヤウ‥

中国資本による最初の汽船会社。1873年李鴻章が創立。正式名は輪船招商局。→洋務運動

⇒しょう‐じょう【猩猩】

しょうじょう‐いし【清浄石】シヤウジヤウ‥

手水鉢ちょうずばちのそばに据える石。のぞきいし。

⇒しょう‐じょう【清浄】

しょうじょう‐えび【猩猩蝦】シヤウジヤウ‥

オキエビ科のエビ。体長約20センチメートル。全身が猩猩緋で美しい。日本では相模湾・駿河湾に産する。発見例は少ないが、太平洋・インド洋・大西洋の深海に広く分布する。

⇒しょう‐じょう【猩猩】

じょうじょう‐がいしゃ【上場会社】ジヤウヂヤウグワイ‥

発行株式が金融商品取引所で売買取引されている会社。

⇒じょう‐じょう【上場】

しょうじょう‐かざん【鐘状火山】‥ジヤウクワ‥

溶岩円頂丘をいった語。

⇒しょう‐じょう【鐘状】

しょうじょう‐がに【猩猩蟹】シヤウジヤウ‥

(→)アサヒガニの別称。

⇒しょう‐じょう【猩猩】

じょうじょう‐かぶ【上場株】ジヤウヂヤウ‥

(→)上場銘柄に同じ。

⇒じょう‐じょう【上場】

しょうしょう‐き【小祥忌】セウシヤウ‥

(→)小祥に同じ。

⇒しょう‐しょう【小祥】

じょうじょう‐きち【上上吉】ジヤウジヤウ‥

⇒じょうじょうきつ。日本永代蔵6「―の緋りんず」

⇒じょう‐じょう【上上】

じょうじょう‐きつ【上上吉】ジヤウジヤウ‥

①芸事の位付くらいづけで、できばえのこの上もなくよいこと。もと歌舞伎の評判記の位付から出たが、評判記では、この上に真・功・極などの文字を冠してさらに上位を示した。→黒くろ極上上吉。

②この上もなく吉であること。最もよいこと。

⇒じょう‐じょう【上上】

しょうしょう‐きょく【招商局】セウシヤウ‥

中国資本による最初の汽船会社。1873年李鴻章が創立。正式名は輪船招商局。→洋務運動

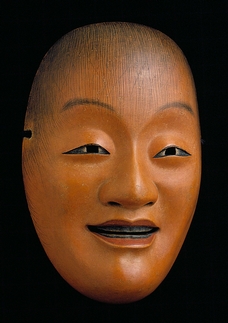

猩猩(面)

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

猩猩(面)

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

『猩猩』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:金剛永謹)

『猩猩』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:金剛永謹)

②1に取材した歌舞伎舞踊・上方舞・地歌・一中節・山田流箏曲など。

⇒しょうじょう‐こぞう【猩猩小僧】

しょう‐じょう【証状】‥ジヤウ

事実を証明する文書。証書。

しょう‐じょう【証誠】‥ジヤウ

①(→)証義しょうぎに同じ。

②真実であることを証明すること。源平盛衰記8「諸仏、証知―し給へ」

しょう‐じょう【聖浄】シヤウジヤウ

聖道しょうどう門と浄土門。「―二門」

しょう‐じょう【誚譲】セウジヤウ

とがめること。せめること。

しょう‐じょう【賞状】シヤウジヤウ

品行・学業などの優良者に与える、ほめことばを記した書状。「―を授与する」

しょう‐じょう【霄壌】セウジヤウ

天と地。

⇒しょうじょう‐の‐さ【霄壌の差】

しょう‐じょう【蕭条】セウデウ

ものさびしいさま。しめやかなさま。「―たる冬木立」「満目―」

しょう‐じょう【鐘状】‥ジヤウ

つりがねの形。

⇒しょうじょう‐かざん【鐘状火山】

じょう‐しょう【上生】ジヤウシヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位たる上品じょうぼん・中品・下品げぼんのそれぞれの最上位。栄華物語花山「御位、上品―にのぼらせ給はむは」→中生→下生

じょう‐しょう【上声】ジヤウシヤウ

①漢字の四声しせいの一つ。仄声そくせいに属する。現代中国語の第三声にあたり、北京では低く引き延ばしたのち、最後に上昇する声調。じょうせい。

②日本語のアクセントの、高く発音するもの。

じょう‐しょう【上姓】ジヤウシヤウ

素姓の尊いこと。また、その人。貴族の出。↔下姓げしょう

じょう‐しょう【上昇】ジヤウ‥

のぼること。あがること。「物価が―する」「―機運」

⇒じょうしょう‐きりゅう【上昇気流】

⇒じょうしょう‐けい【上昇茎】

⇒じょうしょう‐しこう【上昇志向】

じょう‐しょう【上衝】ジヤウ‥

漢方で、のぼせあがること。逆上。

じょう‐しょう【丞相】‥シヤウ

⇒しょうじょう。正法眼蔵行持下「―と親厚ならず」

じょう‐しょう【条章】デウシヤウ

箇条書の小区分と大区分。また、箇条書の文章。

じょう‐しょう【城将】ジヤウシヤウ

城を守る大将。

じょう‐しょう【城牆】ジヤウシヤウ

城の上のかき。城壁。

じょう‐しょう【常勝】ジヤウ‥

いつも勝つこと。ずっと勝ち続けること。

⇒じょうしょう‐ぐん【常勝軍】

じょう‐しょう【縄床】‥シヤウ

縄を張ってつくった粗製の椅子。主として禅宗で用いる。徒然草「―に座せば、覚えずして禅定なるべし」

じょう‐じょう【上上】ジヤウジヤウ

最上。この上もなくよいこと。「―の天気」「気分は―」

⇒じょうじょう‐きち【上上吉】

⇒じょうじょう‐きつ【上上吉】

じょう‐じょう【上乗】ジヤウ‥

①〔仏〕最上の教え。大乗。

②最もすぐれていること。「―の出来栄え」

じょう‐じょう【上場】ジヤウヂヤウ

①取引所で、ある物件または銘柄を売買の対象として定めること。

②(→)上演に同じ。

⇒じょうじょう‐がいしゃ【上場会社】

⇒じょうじょう‐かぶ【上場株】

⇒じょうじょう‐めいがら【上場銘柄】

じょう‐じょう【条条】デウデウ

①すじみちの通っていること。知のあること。

②一つ一つの箇条。くだりくだり。正法眼蔵仏性「ともに―の赤心なりと参究すべし」。「―審議する」

③細長くのびるさま。浄瑠璃、傾城反魂香「さながら青々―として、松の生木の生き生きと」

じょう‐じょう【烝烝】

①手厚いさま。

②物の盛んに起こるさま。

③徳の進むさま。

④火気の上るさま。

じょう‐じょう【常状】ジヤウジヤウ

ふだんのありさま。

じょう‐じょう【常常】ジヤウジヤウ

ふだん。つねづね。

⇒常常綺羅の晴着なし

じょう‐じょう【常情】ジヤウジヤウ

①普通の人間がみな持っている気持。普通の人情。錦之裏「是恋々の―をよくいひかなへし妙言なり」

②(→)常識に同じ。

じょう‐じょう【情状】ジヤウジヤウ

①(ある事実に至った)実際の事情。実際のようす。中村正直、西国立志編「手を用ふる運動の―を会得せざれば」

②〔法〕刑の量定や起訴するかどうかの判断に際して考慮される諸事情。性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、行為の動機・目的、共犯者の有無、犯罪後の情況など、その範囲は広い。

⇒じょうじょう‐しゃくりょう【情状酌量】

じょう‐じょう【畳畳】デフデフ

たたみかさなるさま。謡曲、一角仙人「高山―として」

じょう‐じょう【嫋嫋】デウデウ

①風のそよそよと吹くさま。「―たる微風」

②しなやかなさま。なよなよとしたさま。「―として覇気にとぼしい」

③音声の長くひびいて絶えないさま。赤壁賦「余音よいん―」

じょう‐じょう【擾擾】ゼウゼウ

みだれるさま。ごたごたするさま。紛々。

じょう‐じょう【穣穣】ジヤウジヤウ

①穀物のよくみのるさま。

②ゆたかで盛んなさま。

しょうじょう‐あし【猩猩足】シヤウジヤウ‥

調度などの脚の形状の一つ。曲線状のもので、高さは鷺足さぎあしと猫脚との中間。

猩猩足

②1に取材した歌舞伎舞踊・上方舞・地歌・一中節・山田流箏曲など。

⇒しょうじょう‐こぞう【猩猩小僧】

しょう‐じょう【証状】‥ジヤウ

事実を証明する文書。証書。

しょう‐じょう【証誠】‥ジヤウ

①(→)証義しょうぎに同じ。

②真実であることを証明すること。源平盛衰記8「諸仏、証知―し給へ」

しょう‐じょう【聖浄】シヤウジヤウ

聖道しょうどう門と浄土門。「―二門」

しょう‐じょう【誚譲】セウジヤウ

とがめること。せめること。

しょう‐じょう【賞状】シヤウジヤウ

品行・学業などの優良者に与える、ほめことばを記した書状。「―を授与する」

しょう‐じょう【霄壌】セウジヤウ

天と地。

⇒しょうじょう‐の‐さ【霄壌の差】

しょう‐じょう【蕭条】セウデウ

ものさびしいさま。しめやかなさま。「―たる冬木立」「満目―」

しょう‐じょう【鐘状】‥ジヤウ

つりがねの形。

⇒しょうじょう‐かざん【鐘状火山】

じょう‐しょう【上生】ジヤウシヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位たる上品じょうぼん・中品・下品げぼんのそれぞれの最上位。栄華物語花山「御位、上品―にのぼらせ給はむは」→中生→下生

じょう‐しょう【上声】ジヤウシヤウ

①漢字の四声しせいの一つ。仄声そくせいに属する。現代中国語の第三声にあたり、北京では低く引き延ばしたのち、最後に上昇する声調。じょうせい。

②日本語のアクセントの、高く発音するもの。

じょう‐しょう【上姓】ジヤウシヤウ

素姓の尊いこと。また、その人。貴族の出。↔下姓げしょう

じょう‐しょう【上昇】ジヤウ‥

のぼること。あがること。「物価が―する」「―機運」

⇒じょうしょう‐きりゅう【上昇気流】

⇒じょうしょう‐けい【上昇茎】

⇒じょうしょう‐しこう【上昇志向】

じょう‐しょう【上衝】ジヤウ‥

漢方で、のぼせあがること。逆上。

じょう‐しょう【丞相】‥シヤウ

⇒しょうじょう。正法眼蔵行持下「―と親厚ならず」

じょう‐しょう【条章】デウシヤウ

箇条書の小区分と大区分。また、箇条書の文章。

じょう‐しょう【城将】ジヤウシヤウ

城を守る大将。

じょう‐しょう【城牆】ジヤウシヤウ

城の上のかき。城壁。

じょう‐しょう【常勝】ジヤウ‥

いつも勝つこと。ずっと勝ち続けること。

⇒じょうしょう‐ぐん【常勝軍】

じょう‐しょう【縄床】‥シヤウ

縄を張ってつくった粗製の椅子。主として禅宗で用いる。徒然草「―に座せば、覚えずして禅定なるべし」

じょう‐じょう【上上】ジヤウジヤウ

最上。この上もなくよいこと。「―の天気」「気分は―」

⇒じょうじょう‐きち【上上吉】

⇒じょうじょう‐きつ【上上吉】

じょう‐じょう【上乗】ジヤウ‥

①〔仏〕最上の教え。大乗。

②最もすぐれていること。「―の出来栄え」

じょう‐じょう【上場】ジヤウヂヤウ

①取引所で、ある物件または銘柄を売買の対象として定めること。

②(→)上演に同じ。

⇒じょうじょう‐がいしゃ【上場会社】

⇒じょうじょう‐かぶ【上場株】

⇒じょうじょう‐めいがら【上場銘柄】

じょう‐じょう【条条】デウデウ

①すじみちの通っていること。知のあること。

②一つ一つの箇条。くだりくだり。正法眼蔵仏性「ともに―の赤心なりと参究すべし」。「―審議する」

③細長くのびるさま。浄瑠璃、傾城反魂香「さながら青々―として、松の生木の生き生きと」

じょう‐じょう【烝烝】

①手厚いさま。

②物の盛んに起こるさま。

③徳の進むさま。

④火気の上るさま。

じょう‐じょう【常状】ジヤウジヤウ

ふだんのありさま。

じょう‐じょう【常常】ジヤウジヤウ

ふだん。つねづね。

⇒常常綺羅の晴着なし

じょう‐じょう【常情】ジヤウジヤウ

①普通の人間がみな持っている気持。普通の人情。錦之裏「是恋々の―をよくいひかなへし妙言なり」

②(→)常識に同じ。

じょう‐じょう【情状】ジヤウジヤウ

①(ある事実に至った)実際の事情。実際のようす。中村正直、西国立志編「手を用ふる運動の―を会得せざれば」

②〔法〕刑の量定や起訴するかどうかの判断に際して考慮される諸事情。性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、行為の動機・目的、共犯者の有無、犯罪後の情況など、その範囲は広い。

⇒じょうじょう‐しゃくりょう【情状酌量】

じょう‐じょう【畳畳】デフデフ

たたみかさなるさま。謡曲、一角仙人「高山―として」

じょう‐じょう【嫋嫋】デウデウ

①風のそよそよと吹くさま。「―たる微風」

②しなやかなさま。なよなよとしたさま。「―として覇気にとぼしい」

③音声の長くひびいて絶えないさま。赤壁賦「余音よいん―」

じょう‐じょう【擾擾】ゼウゼウ

みだれるさま。ごたごたするさま。紛々。

じょう‐じょう【穣穣】ジヤウジヤウ

①穀物のよくみのるさま。

②ゆたかで盛んなさま。

しょうじょう‐あし【猩猩足】シヤウジヤウ‥

調度などの脚の形状の一つ。曲線状のもので、高さは鷺足さぎあしと猫脚との中間。

猩猩足

⇒しょう‐じょう【猩猩】

しょうじょう‐いし【清浄石】シヤウジヤウ‥

手水鉢ちょうずばちのそばに据える石。のぞきいし。

⇒しょう‐じょう【清浄】

しょうじょう‐えび【猩猩蝦】シヤウジヤウ‥

オキエビ科のエビ。体長約20センチメートル。全身が猩猩緋で美しい。日本では相模湾・駿河湾に産する。発見例は少ないが、太平洋・インド洋・大西洋の深海に広く分布する。

⇒しょう‐じょう【猩猩】

じょうじょう‐がいしゃ【上場会社】ジヤウヂヤウグワイ‥

発行株式が金融商品取引所で売買取引されている会社。

⇒じょう‐じょう【上場】

しょうじょう‐かざん【鐘状火山】‥ジヤウクワ‥

溶岩円頂丘をいった語。

⇒しょう‐じょう【鐘状】

しょうじょう‐がに【猩猩蟹】シヤウジヤウ‥

(→)アサヒガニの別称。

⇒しょう‐じょう【猩猩】

じょうじょう‐かぶ【上場株】ジヤウヂヤウ‥

(→)上場銘柄に同じ。

⇒じょう‐じょう【上場】

しょうしょう‐き【小祥忌】セウシヤウ‥

(→)小祥に同じ。

⇒しょう‐しょう【小祥】

じょうじょう‐きち【上上吉】ジヤウジヤウ‥

⇒じょうじょうきつ。日本永代蔵6「―の緋りんず」

⇒じょう‐じょう【上上】

じょうじょう‐きつ【上上吉】ジヤウジヤウ‥

①芸事の位付くらいづけで、できばえのこの上もなくよいこと。もと歌舞伎の評判記の位付から出たが、評判記では、この上に真・功・極などの文字を冠してさらに上位を示した。→黒くろ極上上吉。

②この上もなく吉であること。最もよいこと。

⇒じょう‐じょう【上上】

しょうしょう‐きょく【招商局】セウシヤウ‥

中国資本による最初の汽船会社。1873年李鴻章が創立。正式名は輪船招商局。→洋務運動

⇒しょう‐じょう【猩猩】

しょうじょう‐いし【清浄石】シヤウジヤウ‥

手水鉢ちょうずばちのそばに据える石。のぞきいし。

⇒しょう‐じょう【清浄】

しょうじょう‐えび【猩猩蝦】シヤウジヤウ‥

オキエビ科のエビ。体長約20センチメートル。全身が猩猩緋で美しい。日本では相模湾・駿河湾に産する。発見例は少ないが、太平洋・インド洋・大西洋の深海に広く分布する。

⇒しょう‐じょう【猩猩】

じょうじょう‐がいしゃ【上場会社】ジヤウヂヤウグワイ‥

発行株式が金融商品取引所で売買取引されている会社。

⇒じょう‐じょう【上場】

しょうじょう‐かざん【鐘状火山】‥ジヤウクワ‥

溶岩円頂丘をいった語。

⇒しょう‐じょう【鐘状】

しょうじょう‐がに【猩猩蟹】シヤウジヤウ‥

(→)アサヒガニの別称。

⇒しょう‐じょう【猩猩】

じょうじょう‐かぶ【上場株】ジヤウヂヤウ‥

(→)上場銘柄に同じ。

⇒じょう‐じょう【上場】

しょうしょう‐き【小祥忌】セウシヤウ‥

(→)小祥に同じ。

⇒しょう‐しょう【小祥】

じょうじょう‐きち【上上吉】ジヤウジヤウ‥

⇒じょうじょうきつ。日本永代蔵6「―の緋りんず」

⇒じょう‐じょう【上上】

じょうじょう‐きつ【上上吉】ジヤウジヤウ‥

①芸事の位付くらいづけで、できばえのこの上もなくよいこと。もと歌舞伎の評判記の位付から出たが、評判記では、この上に真・功・極などの文字を冠してさらに上位を示した。→黒くろ極上上吉。

②この上もなく吉であること。最もよいこと。

⇒じょう‐じょう【上上】

しょうしょう‐きょく【招商局】セウシヤウ‥

中国資本による最初の汽船会社。1873年李鴻章が創立。正式名は輪船招商局。→洋務運動

せい‐しゃ【生者】🔗⭐🔉

せい‐しゃ【生者】

生きている者。しょうじゃ。↔死者

なま‐もの【生者】🔗⭐🔉

なま‐もの【生者】

未熟な者。はした者。源氏物語玉鬘「よからぬ―どものあなづらはしうするも」

広辞苑に「生者」で始まるの検索結果 1-4。