複数辞典一括検索+![]()

![]()

おの‐ず‐から【自ずから】オノヅカラ🔗⭐🔉

おの‐ず‐から【自ずから】オノヅカラ

〔名・副〕

(「己おのつ柄から」の意。「から」はそれ自身の在り方の意)

①もとからもっているもの。ありのままのもの。土佐日記「この言葉の歌のやうなるは、楫取かじとりの―の言葉なり」

②もとからもっているものの(在り方の)ままに。ひとりでに。自然に。おのずと。万葉集13「山の辺の五十師いしの御井は―成れる錦を」。「事は―明らかになる」

③(そうあっても不自然ではないと考えられる範囲の可能性を認めて)

㋐もしかして。新古今和歌集冬「―いはぬを慕ふ人やあると」

㋑たまたま。偶然に。枕草子8「―端つかた局などにゐたらむ時も言へかし」

おの‐ず‐と【自ずと】オノヅト🔗⭐🔉

おの‐ず‐と【自ずと】オノヅト

〔副〕

ひとりでに。自然に。おのずから。「年をとれば―分かってくる」

ころ【自】🔗⭐🔉

ころ【自】

自分自身。みずから。万葉集2「―伏す君が」

じ【自】🔗⭐🔉

じ【自】

(呉音。漢音はシ)起点を示す語。起。より。「―五月至九月」

じ‐あい【自愛】🔗⭐🔉

じ‐あい【自愛】

①(多く手紙文で使う)自らその身を大切にすること。「自重―を祈る」

②品行を慎むこと。

③物を愛すること。太平記28「項王白璧を受けて…席上に置きて―し給ふ」

④〔哲〕(self-love)人間が自然状態において持つ自己保存の傾向。ホッブズやスピノザは、これを人間の行為や善悪の基礎とする功利主義的な立場をとる。

じ‐い【自為】‥ヰ🔗⭐🔉

じ‐い【自為】‥ヰ

自らなすこと。

じ‐い【自慰】‥ヰ🔗⭐🔉

じ‐い【自慰】‥ヰ

①自らなぐさめること。

②手淫しゅいん。

じ‐いしき【自意識】🔗⭐🔉

じ‐いん【自印】🔗⭐🔉

じ‐いん【自印】

自分の印章。

じ‐うん【自運】🔗⭐🔉

じ‐うん【自運】

書道で、書く人の自由に筆を運ぶこと。また、そうして書いた書。↔臨書

じ‐えい【自営】🔗⭐🔉

じ‐えい【自営】

独立して自ら事業を営むこと。

⇒じえい‐ぎょう【自営業】

じ‐えい【自衛】‥ヱイ🔗⭐🔉

じえい‐かん【自衛官】‥ヱイクワン🔗⭐🔉

じえい‐かん【自衛官】‥ヱイクワン

防衛省の職員(隊員)のうち、陸上・海上・航空の各自衛隊などに勤務する者。制服を着用し、指定場所に居住する義務を負う。「女性―」「予備―」

⇒じ‐えい【自衛】

じえい‐かん【自衛艦】‥ヱイ‥🔗⭐🔉

じえい‐かん【自衛艦】‥ヱイ‥

海上自衛隊の艦艇。護衛艦・潜水艦・掃海艦艇・哨戒艦艇などがある。

⇒じ‐えい【自衛】

じえい‐かんたい【自衛艦隊】‥ヱイ‥🔗⭐🔉

じえい‐かんたい【自衛艦隊】‥ヱイ‥

海上自衛隊の主力実戦部隊。自衛艦隊司令部および護衛艦隊・航空集団・潜水艦隊・掃海隊群その他の直轄部隊から成る。

⇒じ‐えい【自衛】

じえい‐ぎょう【自営業】‥ゲフ🔗⭐🔉

じえい‐ぎょう【自営業】‥ゲフ

自ら事業を営んでいること。また、自ら経営する事業。

⇒じ‐えい【自営】

じえい‐けん【自衛権】‥ヱイ‥🔗⭐🔉

じえい‐けん【自衛権】‥ヱイ‥

国際法上、国家が自国または自国民に対する急迫不正の侵害を除去するため、やむを得ず行う防衛の権利。

⇒じ‐えい【自衛】

じえい‐たい【自衛隊】‥ヱイ‥🔗⭐🔉

じえい‐たい【自衛隊】‥ヱイ‥

日本の安全を保つための、直接および間接の侵略に対する防衛組織。内閣総理大臣が最高指揮権を有し、防衛省が管理・運営する。陸上・海上・航空の各自衛隊から成る。1954年(昭和29)防衛庁設置法により、保安隊(警察予備隊の後身)・警備隊(海上警備隊の後身)を改組したもの。

インド洋へ向け出港する自衛艦(佐世保 2001年11月)

提供:毎日新聞社

警察予備隊・保安隊・自衛隊

提供:NHK

⇒じ‐えい【自衛】

警察予備隊・保安隊・自衛隊

提供:NHK

⇒じ‐えい【自衛】

警察予備隊・保安隊・自衛隊

提供:NHK

⇒じ‐えい【自衛】

警察予備隊・保安隊・自衛隊

提供:NHK

⇒じ‐えい【自衛】

じ‐えき【自益】🔗⭐🔉

じ‐えき【自益】

自分の利益。個人の利益。

⇒じえき‐けん【自益権】

⇒じえき‐しんたく【自益信託】

じえき‐けん【自益権】🔗⭐🔉

じえき‐けん【自益権】

社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。

⇒じ‐えき【自益】

じえき‐しんたく【自益信託】🔗⭐🔉

じえき‐しんたく【自益信託】

信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。

⇒じ‐えき【自益】

じ‐か【自火】‥クワ🔗⭐🔉

じ‐か【自火】‥クワ

①自分の家から出した火事。

②自分の妄念から起こした苦悩。源平盛衰記1「臆病の―に攻められて絶入りたりけるにや」

じ‐か【自科・自過】‥クワ🔗⭐🔉

じ‐か【自科・自過】‥クワ

自分の犯したとが。

じ‐か【自歌】🔗⭐🔉

じ‐か【自歌】

自作の和歌。「―合あわせ」

じ‐が【自我】🔗⭐🔉

じ‐が【自我】

(self イギリス・ego ラテン)

①〔哲〕認識・感情・意志・行為の主体としての私を外界の対象や他人と区別していう語。自我は、時間の経過や種々の変化を通じての自己同一性を意識している。身体をも含めていう場合もある。↔他我↔非我。

②〔心〕

㋐意識や行動の主体を指す概念。客体的自我とそれを監視・統制する主体的自我とがある。

㋑精神分析の用語。イドから発する衝動を、外界の現実や良心の統制に従わせるような働きをする、パーソナリティーの側面。エゴ。→超自我

じ‐が【自画】‥グワ🔗⭐🔉

じ‐が【自画】‥グワ

自分で絵を描くこと。また、その絵。「―自讃」

じか‐あわせ【自歌合】‥アハセ🔗⭐🔉

じか‐あわせ【自歌合】‥アハセ

歌合うたあわせの一つ。自作の歌ばかりを集めて歌合の形式に編んだもの。他者に判を乞うこともある。

じ‐かい【自戒】🔗⭐🔉

じ‐かい【自戒】

自分で自分を戒めること。「あやまちを繰り返さないよう―する」「自粛―」

じ‐かい【自晦】‥クワイ🔗⭐🔉

じ‐かい【自晦】‥クワイ

自分の才能を隠してあらわさないこと。

じ‐かい【自壊】‥クワイ🔗⭐🔉

じ‐かい【自壊】‥クワイ

自然にこわれること。外力によらず内部からくずれること。「―作用」

じ‐がい【自害】🔗⭐🔉

じ‐がい【自害】

自ら傷つけて自分の生命を絶つこと。自殺。自刃。自尽。「―して果てる」

○然云うしかいう

(漢文で「云爾うんじ」の訓読)文章の末尾に用い、上述のとおりである意を表す。

⇒しか【然・爾】

じが‐いしき【自我意識】🔗⭐🔉

じが‐いしき【自我意識】

〔心〕(self-consciousness)自己について持っている意識。心を自分で全体的に統合・制御しているという感覚を伴う。能動性の意識、単一性の意識、時間が経過しても同一であるという意識、外界と他人に対して自分が存在しているという意識の4側面からなる。→自己意識

じが‐かんよ【自我関与】‥クワン‥🔗⭐🔉

じが‐かんよ【自我関与】‥クワン‥

〔心〕(ego-involvement)物事に自ら積極的にかかわること。その進行・成否は、自らの感情に強く影響する。

じ‐かく【自覚】🔗⭐🔉

じ‐かく【自覚】

①㋐自分のあり方をわきまえること。自己自身の置かれている一定の状況を媒介として、そこにおける自己の位置・能力・価値・義務・使命などを知ること。「勉強不足を―する」

㋑自分で感じとること。

②〔仏〕自ら悟りを開くこと。↔覚他。

③〔哲〕(→)自己意識に同じ。

⇒じかく‐しょうじょう【自覚症状】

じ‐がく【自学】🔗⭐🔉

じ‐がく【自学】

人にたよらず自ら学ぶこと。「―自習」

じかく‐しょうじょう【自覚症状】‥シヤウジヤウ🔗⭐🔉

じかく‐しょうじょう【自覚症状】‥シヤウジヤウ

患者自身が感知する症状。

⇒じ‐かく【自覚】

じが‐さん【自画讃・自画賛】‥グワ‥🔗⭐🔉

じが‐さん【自画讃・自画賛】‥グワ‥

(→)自画自讃1に同じ。浮世草子、諸道聴耳世間猿「此間の一休の―は塩梅ようはまつたが」

じが‐じさん【自画自讃・自画自賛】‥グワ‥🔗⭐🔉

じが‐じさん【自画自讃・自画自賛】‥グワ‥

①自分の描いた画に自分で讃をすること。自画讃。

②転じて、自分で自分のことをほめること。手前味噌。

じがじつげん‐せつ【自我実現説】🔗⭐🔉

じがじつげん‐せつ【自我実現説】

〔哲〕最高善を目指す人間の究極目的は自我の本質の完成・実現にあるとする、グリーン・ユングなどの説。自己実現説。

じか‐じゅせい【自花受精】‥クワ‥🔗⭐🔉

じか‐じゅせい【自花受精】‥クワ‥

自家受粉によって受精すること。

じか‐じゅせい【自家受精】🔗⭐🔉

じか‐じゅせい【自家受精】

雌雄同体の動物で、同一個体に生じた精子と卵子との間に起こる受精。また、種子植物で自家受粉の結果行われる受精。↔他家受精

じか‐じゅふん【自家受粉】🔗⭐🔉

じか‐じゅふん【自家受粉】

一つの植物体の雌しべの柱頭に同じ個体の花粉がつく受粉。同一の両性花内で行われる同花受粉のほかに、同一花序内で行われる隣花受粉、同一株内の同株他花受粉がある。自花受粉。↔他家受粉

じか‐せい【自家製】🔗⭐🔉

じか‐せい【自家製】

自分の家で作ること。また、そのもの。「―のケーキ」

じが‐ぞう【自画像】‥グワザウ🔗⭐🔉

じが‐ぞう【自画像】‥グワザウ

自分で描いた自分の肖像画。

じか‐ちゅうどく‐しょう【自家中毒症】‥シヤウ🔗⭐🔉

じか‐ちゅうどく‐しょう【自家中毒症】‥シヤウ

①自己の体内で生じた有毒物質によって起こる中毒症。尿毒にょうどく症・子癇しかん・妊娠悪阻おそ・酸血症の類。

②小児に見られる周期性嘔吐症。自律神経の不安定な子供が疲労した時などに起こし、血中・尿中のケトン体が増加する。アセトン血性嘔吐症。

じ‐かつ【自活】‥クワツ🔗⭐🔉

じ‐かつ【自活】‥クワツ

他からの援助をうけず、自分の力で生活すること。「就職して―する」

じか‐どうちゃく【自家撞着】🔗⭐🔉

じか‐どうちゃく【自家撞着】

同じ人の言行が前と後とくいちがって、つじつまの合わないこと。「―に陥る」

じか‐はつでん【自家発電】🔗⭐🔉

じか‐はつでん【自家発電】

工場や劇場などで、自家用の電気を電力会社の供給によらず自分の所で起こすこと。

じか‐ふわごうせい【自家不和合性】‥ガフ‥🔗⭐🔉

じか‐ふわごうせい【自家不和合性】‥ガフ‥

同一個体の花粉によっては受精が行われない現象。

じが‐ほんのう【自我本能】🔗⭐🔉

じが‐ほんのう【自我本能】

フロイトの用語で、自己保存の本能に相当するもの。性本能に対立し、ブレーキをかける。

○自家薬籠中の物じかやくろうちゅうのもの🔗⭐🔉

○自家薬籠中の物じかやくろうちゅうのもの

自分の薬箱の中の薬のように、いつでも自分のために役立て得る物や人。思うままに使いこなせるもの。

⇒じ‐か【自家】

しが‐やま【滋賀山・志賀山】

滋賀県大津市の西にある山。この山を越え京都白川へ出る山道を、滋賀の山越えまたは山中越え・白川越えという。標高421メートル。

⇒しがやま‐でら【志賀山寺】

しがやま【志賀山】

元禄(1688〜1704)頃の江戸で歌舞伎舞踊の振付をした振付師の元祖志賀山万作の家名。

⇒しがやま‐りゅう【志賀山流】

しがやま‐でら【志賀山寺】

「崇福寺すうふくじ」参照。

⇒しが‐やま【滋賀山・志賀山】

しがやま‐りゅう【志賀山流】‥リウ

日本舞踊の一流派。志賀山万作が元禄期に創始。日本舞踊最古の流派という。

⇒しがやま【志賀山】

じか‐ゆか【直床】ヂカ‥

床スラブの上に直に床の仕上げ材を施工したもの。

じか‐よう【自家用】

他人の用に供するのでなく、自分の家のために使用するもの。「―車」「―米」

しがらき【信楽】

①滋賀県甲賀こうか市の地名。

信楽

撮影:的場 啓

②信楽焼の略。

⇒しがらき‐がさ【信楽笠】

⇒しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

⇒しがらき‐やき【信楽焼】

しがらき‐がさ【信楽笠】

信楽地方から産出したかぶり笠。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

聖武天皇の離宮。742年(天平14)造営。その跡は、今の滋賀県甲賀市信楽町黄瀬きのせまたは宮町付近とされる。甲賀宮。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐やき【信楽焼】

信楽地方から産出する陶器。鎌倉時代に常滑とこなめ焼の影響のもとに開窯し、壺・擂鉢すりばち・甕かめなどの雑器を製出。室町後期に及んで茶道具として用いられ、茶陶を焼いて賞玩される。

⇒しがらき【信楽】

しから‐し・める【然らしめる】

〔他下一〕[文]しからし・む(下二)

(シカアラシムの約)そうさせる。そういう結果に至らせる。神皇正統記「衆生の報い―・めければ黒風海を吹きて」。「その成果は彼の努力の―・める所だ」

し‐から・す【為枯らす】

〔他四〕

十分に経験を積む。熟達する。浄瑠璃、薩摩歌「武家の奉公―・せば」

しから‐ず‐ば【然らずば】

〔接続〕

(古くはシカラズハ)そうでなければ。さらずば。しからずんば。平家物語2「法皇を鳥羽の北殿へうつし奉るか、しからずは、是へまれ御幸ごこうをなしまいらせむと思ふ」

しから‐ず‐ん‐ば【然らずんば】

〔接続〕

(シカラズバの撥音化)「しからずば」に同じ。「生か、―死か」

しから‐ば【然らば】

〔接続〕

そうであるならば。さらば。平家物語10「三種の神器を宮こへ返しいれたてまつれ。―八嶋へかへさるべし」。「―御免」

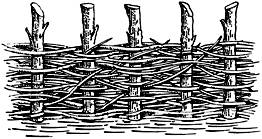

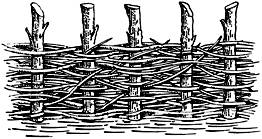

しがらみ【柵】

①水流を塞せきとめるために杭くいを打ちならべて、これに竹や木を渡したもの。万葉集2「あすか川―渡しせかませば」

柵

②信楽焼の略。

⇒しがらき‐がさ【信楽笠】

⇒しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

⇒しがらき‐やき【信楽焼】

しがらき‐がさ【信楽笠】

信楽地方から産出したかぶり笠。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

聖武天皇の離宮。742年(天平14)造営。その跡は、今の滋賀県甲賀市信楽町黄瀬きのせまたは宮町付近とされる。甲賀宮。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐やき【信楽焼】

信楽地方から産出する陶器。鎌倉時代に常滑とこなめ焼の影響のもとに開窯し、壺・擂鉢すりばち・甕かめなどの雑器を製出。室町後期に及んで茶道具として用いられ、茶陶を焼いて賞玩される。

⇒しがらき【信楽】

しから‐し・める【然らしめる】

〔他下一〕[文]しからし・む(下二)

(シカアラシムの約)そうさせる。そういう結果に至らせる。神皇正統記「衆生の報い―・めければ黒風海を吹きて」。「その成果は彼の努力の―・める所だ」

し‐から・す【為枯らす】

〔他四〕

十分に経験を積む。熟達する。浄瑠璃、薩摩歌「武家の奉公―・せば」

しから‐ず‐ば【然らずば】

〔接続〕

(古くはシカラズハ)そうでなければ。さらずば。しからずんば。平家物語2「法皇を鳥羽の北殿へうつし奉るか、しからずは、是へまれ御幸ごこうをなしまいらせむと思ふ」

しから‐ず‐ん‐ば【然らずんば】

〔接続〕

(シカラズバの撥音化)「しからずば」に同じ。「生か、―死か」

しから‐ば【然らば】

〔接続〕

そうであるならば。さらば。平家物語10「三種の神器を宮こへ返しいれたてまつれ。―八嶋へかへさるべし」。「―御免」

しがらみ【柵】

①水流を塞せきとめるために杭くいを打ちならべて、これに竹や木を渡したもの。万葉集2「あすか川―渡しせかませば」

柵

②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」

しがらみそうし【しからみ草紙】‥サウ‥

文学評論雑誌。森鴎外が、新文学の促進をはかるために1889年(明治22)10月創刊。94年8月廃刊。主な執筆者は鴎外を中心とする文学結社新声社同人の落合直文・小金井喜美子・三木竹二など。西洋美学に基づく評論を標榜。

しがら・む【柵む】

〔他四〕

①からみつける。古今和歌集秋「秋萩を―・みふせて鳴く鹿の」

②しがらみを設けて水流を塞せきとめる。狭衣物語2「涙川流るる跡はそれながら―・みとむる面影ぞなき」

しかり

狩猟の頭領。「またぎ」の指揮者。すかり。

しかり【叱・呵】

①江戸時代の庶民に科した最も軽い刑。白洲しらすに呼び出し、その罪をしかったもの。宣告後、与力よりきが請書うけしょを取り、差添人が連署・拇印した。そのやや重いものを屹度叱きっとしかりという。

②(「お―」の形で)しかること。

⇒しかり‐づえ【叱杖】

しか・り【然り】

〔自ラ変〕

(シカアリの約)そうである。その通りである。万葉集5「人皆か吾あれのみや―・る」。「―、御名答」

じ‐がり【地借り】ヂ‥

他人の地所を借りること。また、借りた人。

しかり‐げ【しかり毛】

①イノシシの腰の毛。〈日葡辞書〉

②イノシシの皮で作った箙えびら。

しかり‐しこうして【然り而して】‥シカウ‥

そして。そのようなわけで。上述のことを受け、順接的に後に続ける文語的な言い方。

じか‐りつ【磁化率】‥クワ‥

物質の磁化の強さを磁場の強さで割った値。多くの場合、常磁性体で正、反磁性体では負の物質定数。強磁性体では磁化曲線上の位置によって異なる。帯磁率。

しかり‐づえ【叱杖】‥ヅヱ

馬をしつけ馴らすのに使う鞭。〈日葡辞書〉

⇒しかり【叱・呵】

しかり‐つ・ける【叱り付ける】

〔他下一〕[文]しかりつ・く(下二)

きびしく叱る。「部下を―・ける」

しかり‐と

〔副〕

ずっしりと。狂言、柑子俵「是は―持ち重りがする」

しかり‐とば・す【叱り飛ばす】

〔他五〕

荒々しく叱りつける。

しかり‐もの【しかり者】

しっかりとした者。狂言、鬮罪人「身どもがやうな、物おぼえの有物は、―ぢやまで」

しか・る【叱る・呵る】

〔他五〕

(目下の者に対して)声をあらだてて欠点をとがめる。とがめ戒める。枕草子56「いみじう腹立ち―・りて」。「子供を―・る」

しかる‐あいだ【然る間】‥アヒダ

〔接続〕

①そうしている間に。さるほどに。今昔物語集4「本より神をのみ信じて仏法を信ぜず。―、其の国の王、一人の皇子有り」

②そんなわけで。それゆえ。平家物語3「中宮御産の御祈によつて、非常の赦しゃおこなはる。―鬼界の島の流人、…赦免」

しかる‐うえ‐は【然る上は】‥ウヘ‥

〔接続〕

そういうことであるからには。

しかる‐が‐ゆえ‐に【然るが故に】‥ユヱ‥

〔接続〕

それだから。それゆえ。

しかる‐に【然るに・而るに】

〔接続〕

①そうであるのに。それなのに。竹取物語「力を尽したること少なからず。―禄いまだ給はらず」。「反対も多い。―強行採決とは」

②そういうことであるなら。今昔物語集3「…と云ひて剣を抜きて立つれば、大臣・公卿の云はく、『―由なし』と云ひて位に即つけつ」

③さて。ところで。御伽草子、七草草子「―須弥しゅみの南に、白鵞鳥といふ鳥あり」

しかる‐べき【然る可き】

(形容詞シカルベシの連体形)

①そうあるのが当然な。「罰せられて―だ」

②ふさわしい。適切な。「―人を仲に立てる」

⇒しかるべき‐もの【然る可き物】

しかるべき‐もの【然る可き物】

①そうであるべきもの。適切なもの。相当によいもの。さるべきもの。

②室町時代に、選ばれた名工の手に成った良い刀剣。将軍から功臣に授けたもの。

⇒しかる‐べき【然る可き】

しかる‐べく【然る可く】

〔副〕

(形容詞シカルベシの連用形から)適当なやり方で。適切に。「―対処する」

⇒しかるべく‐は【然る可くは】

しかるべく‐は【然る可くは】

なろうことなら。できることなら。狂言、八尾地蔵「―閻魔王この罪人の九品の浄土に送り給へ」

⇒しかる‐べく【然る可く】

しかる‐べ・し【然る可し】

〔形ク〕

①そうなるべき運命である。増鏡「かかる人に遭ひ奉れるも、―・き御契りあらんものぞ」

②適当である。相応している。平家物語8「義仲に語らはれて都へ帰り入らせ給はん事、―・うも候はず」。「―・く取りはからえ」

③そうしてよい。そうすることができる。平家物語10「―・う候はば御許されを蒙りて、近づき参り候ひて、今一度見参に入り」

④立派だ。すぐれている。平家物語4「さも―・き人々は必ず相人としもにあらねども、かうこそ目出たかりしか」。日葡辞書「シカルベイヒト」

ジ‐カルボン‐さん【ジカルボン酸】

(dicarboxylic acid)1分子中にカルボキシ基2個をもつカルボン酸。蓚しゅう酸・琥珀こはく酸・フタル酸の類。

しかる‐を【然るを・而るを】

〔接続〕

そうであるのに。それにもかかわらず。

シガレット【cigarette フランス・ イギリス】

(cigarの指小辞)紙巻タバコ。巻タバコ。尾崎紅葉、煙霞療養「其の友とする所天下唯ただ―あるのみで、莨たばこの趣を解せざる者は与ともに山水を談ず可からずである」

⇒シガレット‐ケース【cigarette case】

シガレット‐ケース【cigarette case】

紙巻タバコの容れ物。

⇒シガレット【cigarette フランス・ イギリス】

しかれ‐ども【然れども】

〔接続〕

そうではあるが。しかしながら。しかりといえども。されども。土佐日記「船出さずなりぬ。―ひねもすに波風立たず」

しかれ‐ば【然れば】

〔接続〕

①そうであるから。それゆえ。されば。平家物語2「神は非礼を享うけ給はず。―君のおぼしめし立つところ、道理なかばなきにあらず」

②そこで。さて。天草本伊曾保物語「エソポもまたこころよげにその所作をないた。―程経て、かの主人その田畠を見舞に出でられたれば」

じ‐かろ【地火炉】ヂクワ‥

いろり。地炉。じひろ。枕草子25「すさまじきもの…火おこさぬ炭櫃、―」

しかわかしゅう【詞花和歌集・詞華和歌集】‥クワ‥シフ

勅撰和歌集。八代集の一つ。10巻。1144年(天養1)藤原顕輔が崇徳上皇の院宣を受けて、仁平(1151〜1154)年中に奏上。後拾遺集作者曾祢好忠・和泉式部を首位に、金葉集の歌風を継承。詞花集。

しが‐わたり【志賀渡】

(「しが」は東北方言で氷の意)氷の上を渡ること。東鑑10「於秋田大方、打融志加渡之間、氷俄消、而五千余人、忽以溺死訖」

②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」

しがらみそうし【しからみ草紙】‥サウ‥

文学評論雑誌。森鴎外が、新文学の促進をはかるために1889年(明治22)10月創刊。94年8月廃刊。主な執筆者は鴎外を中心とする文学結社新声社同人の落合直文・小金井喜美子・三木竹二など。西洋美学に基づく評論を標榜。

しがら・む【柵む】

〔他四〕

①からみつける。古今和歌集秋「秋萩を―・みふせて鳴く鹿の」

②しがらみを設けて水流を塞せきとめる。狭衣物語2「涙川流るる跡はそれながら―・みとむる面影ぞなき」

しかり

狩猟の頭領。「またぎ」の指揮者。すかり。

しかり【叱・呵】

①江戸時代の庶民に科した最も軽い刑。白洲しらすに呼び出し、その罪をしかったもの。宣告後、与力よりきが請書うけしょを取り、差添人が連署・拇印した。そのやや重いものを屹度叱きっとしかりという。

②(「お―」の形で)しかること。

⇒しかり‐づえ【叱杖】

しか・り【然り】

〔自ラ変〕

(シカアリの約)そうである。その通りである。万葉集5「人皆か吾あれのみや―・る」。「―、御名答」

じ‐がり【地借り】ヂ‥

他人の地所を借りること。また、借りた人。

しかり‐げ【しかり毛】

①イノシシの腰の毛。〈日葡辞書〉

②イノシシの皮で作った箙えびら。

しかり‐しこうして【然り而して】‥シカウ‥

そして。そのようなわけで。上述のことを受け、順接的に後に続ける文語的な言い方。

じか‐りつ【磁化率】‥クワ‥

物質の磁化の強さを磁場の強さで割った値。多くの場合、常磁性体で正、反磁性体では負の物質定数。強磁性体では磁化曲線上の位置によって異なる。帯磁率。

しかり‐づえ【叱杖】‥ヅヱ

馬をしつけ馴らすのに使う鞭。〈日葡辞書〉

⇒しかり【叱・呵】

しかり‐つ・ける【叱り付ける】

〔他下一〕[文]しかりつ・く(下二)

きびしく叱る。「部下を―・ける」

しかり‐と

〔副〕

ずっしりと。狂言、柑子俵「是は―持ち重りがする」

しかり‐とば・す【叱り飛ばす】

〔他五〕

荒々しく叱りつける。

しかり‐もの【しかり者】

しっかりとした者。狂言、鬮罪人「身どもがやうな、物おぼえの有物は、―ぢやまで」

しか・る【叱る・呵る】

〔他五〕

(目下の者に対して)声をあらだてて欠点をとがめる。とがめ戒める。枕草子56「いみじう腹立ち―・りて」。「子供を―・る」

しかる‐あいだ【然る間】‥アヒダ

〔接続〕

①そうしている間に。さるほどに。今昔物語集4「本より神をのみ信じて仏法を信ぜず。―、其の国の王、一人の皇子有り」

②そんなわけで。それゆえ。平家物語3「中宮御産の御祈によつて、非常の赦しゃおこなはる。―鬼界の島の流人、…赦免」

しかる‐うえ‐は【然る上は】‥ウヘ‥

〔接続〕

そういうことであるからには。

しかる‐が‐ゆえ‐に【然るが故に】‥ユヱ‥

〔接続〕

それだから。それゆえ。

しかる‐に【然るに・而るに】

〔接続〕

①そうであるのに。それなのに。竹取物語「力を尽したること少なからず。―禄いまだ給はらず」。「反対も多い。―強行採決とは」

②そういうことであるなら。今昔物語集3「…と云ひて剣を抜きて立つれば、大臣・公卿の云はく、『―由なし』と云ひて位に即つけつ」

③さて。ところで。御伽草子、七草草子「―須弥しゅみの南に、白鵞鳥といふ鳥あり」

しかる‐べき【然る可き】

(形容詞シカルベシの連体形)

①そうあるのが当然な。「罰せられて―だ」

②ふさわしい。適切な。「―人を仲に立てる」

⇒しかるべき‐もの【然る可き物】

しかるべき‐もの【然る可き物】

①そうであるべきもの。適切なもの。相当によいもの。さるべきもの。

②室町時代に、選ばれた名工の手に成った良い刀剣。将軍から功臣に授けたもの。

⇒しかる‐べき【然る可き】

しかる‐べく【然る可く】

〔副〕

(形容詞シカルベシの連用形から)適当なやり方で。適切に。「―対処する」

⇒しかるべく‐は【然る可くは】

しかるべく‐は【然る可くは】

なろうことなら。できることなら。狂言、八尾地蔵「―閻魔王この罪人の九品の浄土に送り給へ」

⇒しかる‐べく【然る可く】

しかる‐べ・し【然る可し】

〔形ク〕

①そうなるべき運命である。増鏡「かかる人に遭ひ奉れるも、―・き御契りあらんものぞ」

②適当である。相応している。平家物語8「義仲に語らはれて都へ帰り入らせ給はん事、―・うも候はず」。「―・く取りはからえ」

③そうしてよい。そうすることができる。平家物語10「―・う候はば御許されを蒙りて、近づき参り候ひて、今一度見参に入り」

④立派だ。すぐれている。平家物語4「さも―・き人々は必ず相人としもにあらねども、かうこそ目出たかりしか」。日葡辞書「シカルベイヒト」

ジ‐カルボン‐さん【ジカルボン酸】

(dicarboxylic acid)1分子中にカルボキシ基2個をもつカルボン酸。蓚しゅう酸・琥珀こはく酸・フタル酸の類。

しかる‐を【然るを・而るを】

〔接続〕

そうであるのに。それにもかかわらず。

シガレット【cigarette フランス・ イギリス】

(cigarの指小辞)紙巻タバコ。巻タバコ。尾崎紅葉、煙霞療養「其の友とする所天下唯ただ―あるのみで、莨たばこの趣を解せざる者は与ともに山水を談ず可からずである」

⇒シガレット‐ケース【cigarette case】

シガレット‐ケース【cigarette case】

紙巻タバコの容れ物。

⇒シガレット【cigarette フランス・ イギリス】

しかれ‐ども【然れども】

〔接続〕

そうではあるが。しかしながら。しかりといえども。されども。土佐日記「船出さずなりぬ。―ひねもすに波風立たず」

しかれ‐ば【然れば】

〔接続〕

①そうであるから。それゆえ。されば。平家物語2「神は非礼を享うけ給はず。―君のおぼしめし立つところ、道理なかばなきにあらず」

②そこで。さて。天草本伊曾保物語「エソポもまたこころよげにその所作をないた。―程経て、かの主人その田畠を見舞に出でられたれば」

じ‐かろ【地火炉】ヂクワ‥

いろり。地炉。じひろ。枕草子25「すさまじきもの…火おこさぬ炭櫃、―」

しかわかしゅう【詞花和歌集・詞華和歌集】‥クワ‥シフ

勅撰和歌集。八代集の一つ。10巻。1144年(天養1)藤原顕輔が崇徳上皇の院宣を受けて、仁平(1151〜1154)年中に奏上。後拾遺集作者曾祢好忠・和泉式部を首位に、金葉集の歌風を継承。詞花集。

しが‐わたり【志賀渡】

(「しが」は東北方言で氷の意)氷の上を渡ること。東鑑10「於秋田大方、打融志加渡之間、氷俄消、而五千余人、忽以溺死訖」

②信楽焼の略。

⇒しがらき‐がさ【信楽笠】

⇒しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

⇒しがらき‐やき【信楽焼】

しがらき‐がさ【信楽笠】

信楽地方から産出したかぶり笠。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

聖武天皇の離宮。742年(天平14)造営。その跡は、今の滋賀県甲賀市信楽町黄瀬きのせまたは宮町付近とされる。甲賀宮。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐やき【信楽焼】

信楽地方から産出する陶器。鎌倉時代に常滑とこなめ焼の影響のもとに開窯し、壺・擂鉢すりばち・甕かめなどの雑器を製出。室町後期に及んで茶道具として用いられ、茶陶を焼いて賞玩される。

⇒しがらき【信楽】

しから‐し・める【然らしめる】

〔他下一〕[文]しからし・む(下二)

(シカアラシムの約)そうさせる。そういう結果に至らせる。神皇正統記「衆生の報い―・めければ黒風海を吹きて」。「その成果は彼の努力の―・める所だ」

し‐から・す【為枯らす】

〔他四〕

十分に経験を積む。熟達する。浄瑠璃、薩摩歌「武家の奉公―・せば」

しから‐ず‐ば【然らずば】

〔接続〕

(古くはシカラズハ)そうでなければ。さらずば。しからずんば。平家物語2「法皇を鳥羽の北殿へうつし奉るか、しからずは、是へまれ御幸ごこうをなしまいらせむと思ふ」

しから‐ず‐ん‐ば【然らずんば】

〔接続〕

(シカラズバの撥音化)「しからずば」に同じ。「生か、―死か」

しから‐ば【然らば】

〔接続〕

そうであるならば。さらば。平家物語10「三種の神器を宮こへ返しいれたてまつれ。―八嶋へかへさるべし」。「―御免」

しがらみ【柵】

①水流を塞せきとめるために杭くいを打ちならべて、これに竹や木を渡したもの。万葉集2「あすか川―渡しせかませば」

柵

②信楽焼の略。

⇒しがらき‐がさ【信楽笠】

⇒しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

⇒しがらき‐やき【信楽焼】

しがらき‐がさ【信楽笠】

信楽地方から産出したかぶり笠。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

聖武天皇の離宮。742年(天平14)造営。その跡は、今の滋賀県甲賀市信楽町黄瀬きのせまたは宮町付近とされる。甲賀宮。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐やき【信楽焼】

信楽地方から産出する陶器。鎌倉時代に常滑とこなめ焼の影響のもとに開窯し、壺・擂鉢すりばち・甕かめなどの雑器を製出。室町後期に及んで茶道具として用いられ、茶陶を焼いて賞玩される。

⇒しがらき【信楽】

しから‐し・める【然らしめる】

〔他下一〕[文]しからし・む(下二)

(シカアラシムの約)そうさせる。そういう結果に至らせる。神皇正統記「衆生の報い―・めければ黒風海を吹きて」。「その成果は彼の努力の―・める所だ」

し‐から・す【為枯らす】

〔他四〕

十分に経験を積む。熟達する。浄瑠璃、薩摩歌「武家の奉公―・せば」

しから‐ず‐ば【然らずば】

〔接続〕

(古くはシカラズハ)そうでなければ。さらずば。しからずんば。平家物語2「法皇を鳥羽の北殿へうつし奉るか、しからずは、是へまれ御幸ごこうをなしまいらせむと思ふ」

しから‐ず‐ん‐ば【然らずんば】

〔接続〕

(シカラズバの撥音化)「しからずば」に同じ。「生か、―死か」

しから‐ば【然らば】

〔接続〕

そうであるならば。さらば。平家物語10「三種の神器を宮こへ返しいれたてまつれ。―八嶋へかへさるべし」。「―御免」

しがらみ【柵】

①水流を塞せきとめるために杭くいを打ちならべて、これに竹や木を渡したもの。万葉集2「あすか川―渡しせかませば」

柵

②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」

しがらみそうし【しからみ草紙】‥サウ‥

文学評論雑誌。森鴎外が、新文学の促進をはかるために1889年(明治22)10月創刊。94年8月廃刊。主な執筆者は鴎外を中心とする文学結社新声社同人の落合直文・小金井喜美子・三木竹二など。西洋美学に基づく評論を標榜。

しがら・む【柵む】

〔他四〕

①からみつける。古今和歌集秋「秋萩を―・みふせて鳴く鹿の」

②しがらみを設けて水流を塞せきとめる。狭衣物語2「涙川流るる跡はそれながら―・みとむる面影ぞなき」

しかり

狩猟の頭領。「またぎ」の指揮者。すかり。

しかり【叱・呵】

①江戸時代の庶民に科した最も軽い刑。白洲しらすに呼び出し、その罪をしかったもの。宣告後、与力よりきが請書うけしょを取り、差添人が連署・拇印した。そのやや重いものを屹度叱きっとしかりという。

②(「お―」の形で)しかること。

⇒しかり‐づえ【叱杖】

しか・り【然り】

〔自ラ変〕

(シカアリの約)そうである。その通りである。万葉集5「人皆か吾あれのみや―・る」。「―、御名答」

じ‐がり【地借り】ヂ‥

他人の地所を借りること。また、借りた人。

しかり‐げ【しかり毛】

①イノシシの腰の毛。〈日葡辞書〉

②イノシシの皮で作った箙えびら。

しかり‐しこうして【然り而して】‥シカウ‥

そして。そのようなわけで。上述のことを受け、順接的に後に続ける文語的な言い方。

じか‐りつ【磁化率】‥クワ‥

物質の磁化の強さを磁場の強さで割った値。多くの場合、常磁性体で正、反磁性体では負の物質定数。強磁性体では磁化曲線上の位置によって異なる。帯磁率。

しかり‐づえ【叱杖】‥ヅヱ

馬をしつけ馴らすのに使う鞭。〈日葡辞書〉

⇒しかり【叱・呵】

しかり‐つ・ける【叱り付ける】

〔他下一〕[文]しかりつ・く(下二)

きびしく叱る。「部下を―・ける」

しかり‐と

〔副〕

ずっしりと。狂言、柑子俵「是は―持ち重りがする」

しかり‐とば・す【叱り飛ばす】

〔他五〕

荒々しく叱りつける。

しかり‐もの【しかり者】

しっかりとした者。狂言、鬮罪人「身どもがやうな、物おぼえの有物は、―ぢやまで」

しか・る【叱る・呵る】

〔他五〕

(目下の者に対して)声をあらだてて欠点をとがめる。とがめ戒める。枕草子56「いみじう腹立ち―・りて」。「子供を―・る」

しかる‐あいだ【然る間】‥アヒダ

〔接続〕

①そうしている間に。さるほどに。今昔物語集4「本より神をのみ信じて仏法を信ぜず。―、其の国の王、一人の皇子有り」

②そんなわけで。それゆえ。平家物語3「中宮御産の御祈によつて、非常の赦しゃおこなはる。―鬼界の島の流人、…赦免」

しかる‐うえ‐は【然る上は】‥ウヘ‥

〔接続〕

そういうことであるからには。

しかる‐が‐ゆえ‐に【然るが故に】‥ユヱ‥

〔接続〕

それだから。それゆえ。

しかる‐に【然るに・而るに】

〔接続〕

①そうであるのに。それなのに。竹取物語「力を尽したること少なからず。―禄いまだ給はらず」。「反対も多い。―強行採決とは」

②そういうことであるなら。今昔物語集3「…と云ひて剣を抜きて立つれば、大臣・公卿の云はく、『―由なし』と云ひて位に即つけつ」

③さて。ところで。御伽草子、七草草子「―須弥しゅみの南に、白鵞鳥といふ鳥あり」

しかる‐べき【然る可き】

(形容詞シカルベシの連体形)

①そうあるのが当然な。「罰せられて―だ」

②ふさわしい。適切な。「―人を仲に立てる」

⇒しかるべき‐もの【然る可き物】

しかるべき‐もの【然る可き物】

①そうであるべきもの。適切なもの。相当によいもの。さるべきもの。

②室町時代に、選ばれた名工の手に成った良い刀剣。将軍から功臣に授けたもの。

⇒しかる‐べき【然る可き】

しかる‐べく【然る可く】

〔副〕

(形容詞シカルベシの連用形から)適当なやり方で。適切に。「―対処する」

⇒しかるべく‐は【然る可くは】

しかるべく‐は【然る可くは】

なろうことなら。できることなら。狂言、八尾地蔵「―閻魔王この罪人の九品の浄土に送り給へ」

⇒しかる‐べく【然る可く】

しかる‐べ・し【然る可し】

〔形ク〕

①そうなるべき運命である。増鏡「かかる人に遭ひ奉れるも、―・き御契りあらんものぞ」

②適当である。相応している。平家物語8「義仲に語らはれて都へ帰り入らせ給はん事、―・うも候はず」。「―・く取りはからえ」

③そうしてよい。そうすることができる。平家物語10「―・う候はば御許されを蒙りて、近づき参り候ひて、今一度見参に入り」

④立派だ。すぐれている。平家物語4「さも―・き人々は必ず相人としもにあらねども、かうこそ目出たかりしか」。日葡辞書「シカルベイヒト」

ジ‐カルボン‐さん【ジカルボン酸】

(dicarboxylic acid)1分子中にカルボキシ基2個をもつカルボン酸。蓚しゅう酸・琥珀こはく酸・フタル酸の類。

しかる‐を【然るを・而るを】

〔接続〕

そうであるのに。それにもかかわらず。

シガレット【cigarette フランス・ イギリス】

(cigarの指小辞)紙巻タバコ。巻タバコ。尾崎紅葉、煙霞療養「其の友とする所天下唯ただ―あるのみで、莨たばこの趣を解せざる者は与ともに山水を談ず可からずである」

⇒シガレット‐ケース【cigarette case】

シガレット‐ケース【cigarette case】

紙巻タバコの容れ物。

⇒シガレット【cigarette フランス・ イギリス】

しかれ‐ども【然れども】

〔接続〕

そうではあるが。しかしながら。しかりといえども。されども。土佐日記「船出さずなりぬ。―ひねもすに波風立たず」

しかれ‐ば【然れば】

〔接続〕

①そうであるから。それゆえ。されば。平家物語2「神は非礼を享うけ給はず。―君のおぼしめし立つところ、道理なかばなきにあらず」

②そこで。さて。天草本伊曾保物語「エソポもまたこころよげにその所作をないた。―程経て、かの主人その田畠を見舞に出でられたれば」

じ‐かろ【地火炉】ヂクワ‥

いろり。地炉。じひろ。枕草子25「すさまじきもの…火おこさぬ炭櫃、―」

しかわかしゅう【詞花和歌集・詞華和歌集】‥クワ‥シフ

勅撰和歌集。八代集の一つ。10巻。1144年(天養1)藤原顕輔が崇徳上皇の院宣を受けて、仁平(1151〜1154)年中に奏上。後拾遺集作者曾祢好忠・和泉式部を首位に、金葉集の歌風を継承。詞花集。

しが‐わたり【志賀渡】

(「しが」は東北方言で氷の意)氷の上を渡ること。東鑑10「於秋田大方、打融志加渡之間、氷俄消、而五千余人、忽以溺死訖」

②転じて、柵さく。また、せきとめるもの。まといつくもの。源氏物語幻「袖の―せきあへぬまで」。「浮き世の―」

しがらみそうし【しからみ草紙】‥サウ‥

文学評論雑誌。森鴎外が、新文学の促進をはかるために1889年(明治22)10月創刊。94年8月廃刊。主な執筆者は鴎外を中心とする文学結社新声社同人の落合直文・小金井喜美子・三木竹二など。西洋美学に基づく評論を標榜。

しがら・む【柵む】

〔他四〕

①からみつける。古今和歌集秋「秋萩を―・みふせて鳴く鹿の」

②しがらみを設けて水流を塞せきとめる。狭衣物語2「涙川流るる跡はそれながら―・みとむる面影ぞなき」

しかり

狩猟の頭領。「またぎ」の指揮者。すかり。

しかり【叱・呵】

①江戸時代の庶民に科した最も軽い刑。白洲しらすに呼び出し、その罪をしかったもの。宣告後、与力よりきが請書うけしょを取り、差添人が連署・拇印した。そのやや重いものを屹度叱きっとしかりという。

②(「お―」の形で)しかること。

⇒しかり‐づえ【叱杖】

しか・り【然り】

〔自ラ変〕

(シカアリの約)そうである。その通りである。万葉集5「人皆か吾あれのみや―・る」。「―、御名答」

じ‐がり【地借り】ヂ‥

他人の地所を借りること。また、借りた人。

しかり‐げ【しかり毛】

①イノシシの腰の毛。〈日葡辞書〉

②イノシシの皮で作った箙えびら。

しかり‐しこうして【然り而して】‥シカウ‥

そして。そのようなわけで。上述のことを受け、順接的に後に続ける文語的な言い方。

じか‐りつ【磁化率】‥クワ‥

物質の磁化の強さを磁場の強さで割った値。多くの場合、常磁性体で正、反磁性体では負の物質定数。強磁性体では磁化曲線上の位置によって異なる。帯磁率。

しかり‐づえ【叱杖】‥ヅヱ

馬をしつけ馴らすのに使う鞭。〈日葡辞書〉

⇒しかり【叱・呵】

しかり‐つ・ける【叱り付ける】

〔他下一〕[文]しかりつ・く(下二)

きびしく叱る。「部下を―・ける」

しかり‐と

〔副〕

ずっしりと。狂言、柑子俵「是は―持ち重りがする」

しかり‐とば・す【叱り飛ばす】

〔他五〕

荒々しく叱りつける。

しかり‐もの【しかり者】

しっかりとした者。狂言、鬮罪人「身どもがやうな、物おぼえの有物は、―ぢやまで」

しか・る【叱る・呵る】

〔他五〕

(目下の者に対して)声をあらだてて欠点をとがめる。とがめ戒める。枕草子56「いみじう腹立ち―・りて」。「子供を―・る」

しかる‐あいだ【然る間】‥アヒダ

〔接続〕

①そうしている間に。さるほどに。今昔物語集4「本より神をのみ信じて仏法を信ぜず。―、其の国の王、一人の皇子有り」

②そんなわけで。それゆえ。平家物語3「中宮御産の御祈によつて、非常の赦しゃおこなはる。―鬼界の島の流人、…赦免」

しかる‐うえ‐は【然る上は】‥ウヘ‥

〔接続〕

そういうことであるからには。

しかる‐が‐ゆえ‐に【然るが故に】‥ユヱ‥

〔接続〕

それだから。それゆえ。

しかる‐に【然るに・而るに】

〔接続〕

①そうであるのに。それなのに。竹取物語「力を尽したること少なからず。―禄いまだ給はらず」。「反対も多い。―強行採決とは」

②そういうことであるなら。今昔物語集3「…と云ひて剣を抜きて立つれば、大臣・公卿の云はく、『―由なし』と云ひて位に即つけつ」

③さて。ところで。御伽草子、七草草子「―須弥しゅみの南に、白鵞鳥といふ鳥あり」

しかる‐べき【然る可き】

(形容詞シカルベシの連体形)

①そうあるのが当然な。「罰せられて―だ」

②ふさわしい。適切な。「―人を仲に立てる」

⇒しかるべき‐もの【然る可き物】

しかるべき‐もの【然る可き物】

①そうであるべきもの。適切なもの。相当によいもの。さるべきもの。

②室町時代に、選ばれた名工の手に成った良い刀剣。将軍から功臣に授けたもの。

⇒しかる‐べき【然る可き】

しかる‐べく【然る可く】

〔副〕

(形容詞シカルベシの連用形から)適当なやり方で。適切に。「―対処する」

⇒しかるべく‐は【然る可くは】

しかるべく‐は【然る可くは】

なろうことなら。できることなら。狂言、八尾地蔵「―閻魔王この罪人の九品の浄土に送り給へ」

⇒しかる‐べく【然る可く】

しかる‐べ・し【然る可し】

〔形ク〕

①そうなるべき運命である。増鏡「かかる人に遭ひ奉れるも、―・き御契りあらんものぞ」

②適当である。相応している。平家物語8「義仲に語らはれて都へ帰り入らせ給はん事、―・うも候はず」。「―・く取りはからえ」

③そうしてよい。そうすることができる。平家物語10「―・う候はば御許されを蒙りて、近づき参り候ひて、今一度見参に入り」

④立派だ。すぐれている。平家物語4「さも―・き人々は必ず相人としもにあらねども、かうこそ目出たかりしか」。日葡辞書「シカルベイヒト」

ジ‐カルボン‐さん【ジカルボン酸】

(dicarboxylic acid)1分子中にカルボキシ基2個をもつカルボン酸。蓚しゅう酸・琥珀こはく酸・フタル酸の類。

しかる‐を【然るを・而るを】

〔接続〕

そうであるのに。それにもかかわらず。

シガレット【cigarette フランス・ イギリス】

(cigarの指小辞)紙巻タバコ。巻タバコ。尾崎紅葉、煙霞療養「其の友とする所天下唯ただ―あるのみで、莨たばこの趣を解せざる者は与ともに山水を談ず可からずである」

⇒シガレット‐ケース【cigarette case】

シガレット‐ケース【cigarette case】

紙巻タバコの容れ物。

⇒シガレット【cigarette フランス・ イギリス】

しかれ‐ども【然れども】

〔接続〕

そうではあるが。しかしながら。しかりといえども。されども。土佐日記「船出さずなりぬ。―ひねもすに波風立たず」

しかれ‐ば【然れば】

〔接続〕

①そうであるから。それゆえ。されば。平家物語2「神は非礼を享うけ給はず。―君のおぼしめし立つところ、道理なかばなきにあらず」

②そこで。さて。天草本伊曾保物語「エソポもまたこころよげにその所作をないた。―程経て、かの主人その田畠を見舞に出でられたれば」

じ‐かろ【地火炉】ヂクワ‥

いろり。地炉。じひろ。枕草子25「すさまじきもの…火おこさぬ炭櫃、―」

しかわかしゅう【詞花和歌集・詞華和歌集】‥クワ‥シフ

勅撰和歌集。八代集の一つ。10巻。1144年(天養1)藤原顕輔が崇徳上皇の院宣を受けて、仁平(1151〜1154)年中に奏上。後拾遺集作者曾祢好忠・和泉式部を首位に、金葉集の歌風を継承。詞花集。

しが‐わたり【志賀渡】

(「しが」は東北方言で氷の意)氷の上を渡ること。東鑑10「於秋田大方、打融志加渡之間、氷俄消、而五千余人、忽以溺死訖」

じか‐よう【自家用】🔗⭐🔉

じか‐よう【自家用】

他人の用に供するのでなく、自分の家のために使用するもの。「―車」「―米」

じ‐き【自記】🔗⭐🔉

じ‐き【自記】

①みずから記すこと。

②器械が測定値などを自動的に記すこと。「―装置」

じ‐き【自欺】🔗⭐🔉

じ‐き【自欺】

(→)自己欺瞞ぎまんに同じ。

じ‐き【自棄】🔗⭐🔉

じ‐き【自棄】

自ら身をすてて顧みないこと。すてばち。やけ。「自暴―」

じき‐おんしつけい【自記温湿計】‥ヲン‥🔗⭐🔉

じき‐おんしつけい【自記温湿計】‥ヲン‥

気温と湿度の時間的変化を自動的に記録する装置。普通、温度計にはバイメタルを、湿度計には毛髪を使う。

じき‐おんどけい【自記温度計】‥ヲン‥🔗⭐🔉

じき‐おんどけい【自記温度計】‥ヲン‥

温度の時間的変化を自動的に記録する装置。バイメタル・ブールドン管・抵抗温度計などと記録装置とを組み合わせたもの。

じき‐きあつけい【自記気圧計】🔗⭐🔉

じき‐きあつけい【自記気圧計】

気圧の時間的変化を自動的に記録する気圧計。

じき‐しつどけい【自記湿度計】🔗⭐🔉

じき‐しつどけい【自記湿度計】

湿度の時間的変化を自動的に記録する湿度計。

じき‐そうち【自記装置】‥サウ‥🔗⭐🔉

じき‐そうち【自記装置】‥サウ‥

ある現象の変化を自動的・連続的に記録する器械の総称。

じ‐ぎゃく【自虐】🔗⭐🔉

じ‐ぎゃく【自虐】

自分で自分を責めさいなむこと。

⇒じぎゃく‐てき【自虐的】

じぎゃく‐てき【自虐的】🔗⭐🔉

じぎゃく‐てき【自虐的】

自分自身を責めて苦しめるさま。

⇒じ‐ぎゃく【自虐】

じ‐きゅう【自救】‥キウ🔗⭐🔉

じ‐きゅう【自救】‥キウ

自力救済の意。

⇒じきゅう‐けん【自救権】

⇒じきゅう‐こうい【自救行為】

じ‐きゅう【自給】‥キフ🔗⭐🔉

じ‐きゅう【自給】‥キフ

①自分に必要なものを自分の力で獲得し、まかなうこと。「食糧を―する」

②転じて、自分の力で生活すること。

⇒じきゅう‐じそく【自給自足】

⇒じきゅう‐ひりょう【自給肥料】

じきゅう‐けん【自救権】‥キウ‥🔗⭐🔉

じきゅう‐けん【自救権】‥キウ‥

〔法〕自力救済をなしうる権利。

⇒じ‐きゅう【自救】

じきゅう‐こうい【自救行為】‥キウカウヰ🔗⭐🔉

じきゅう‐こうい【自救行為】‥キウカウヰ

権利が侵害された場合に法律上の手続によらないで、被害者自らの実力で権利を救済する行為。例えば盗品を犯人から取り返す類。→自力救済

⇒じ‐きゅう【自救】

じきゅう‐じそく【自給自足】‥キフ‥🔗⭐🔉

じきゅう‐じそく【自給自足】‥キフ‥

自らの需要を自らの生産で満たすこと。→アウタルキー。

⇒じ‐きゅう【自給】

じきゅう‐ひりょう【自給肥料】‥キフ‥レウ🔗⭐🔉

じきゅう‐ひりょう【自給肥料】‥キフ‥レウ

農家が自家で生産しうる肥料。堆肥たいひ・畜糞ちくふん・下肥しもごえ・灰など。

⇒じ‐きゅう【自給】

じ‐きょう【自彊】‥キヤウ🔗⭐🔉

じ‐きょう【自彊】‥キヤウ

[易経乾卦象伝「天行は健なり、君子以て自彊して息やまず」]みずから勉めて励むこと。

じ‐げ【自解】🔗⭐🔉

じ‐げ【自解】

〔仏〕師の教えによらず自分自身で理解し、また悟ること。正法眼蔵随聞記5「学道の人、―を執することなかれ」。日葡辞書「ジゲジトク(自得)ス」

じ‐けい【自形】🔗⭐🔉

じ‐けい【自形】

その鉱物特有の結晶面がよく現れていること。↔他形

じ‐けい【自敬】🔗⭐🔉

じ‐けい【自敬】

〔哲〕(Selbstachtung ドイツ)人格性の絶対的価値と尊厳とを自己自身に認めること。カントやリップスはこれを道徳的動機の根本とする。自尊。

じ‐けい【自警】🔗⭐🔉

じ‐けい【自警】

みずからいましめること。自分の力で警戒すること。

⇒じけい‐だん【自警団】

じけい‐だん【自警団】🔗⭐🔉

じけい‐だん【自警団】

非常の際に自らを守るために組織された民間の警備団体。

⇒じ‐けい【自警】

じ‐けつ【自決】🔗⭐🔉

じ‐けつ【自決】

①みずから決断して自分の生命を絶つこと。自裁。「引責―」

②(self-determination)他人の指図を受けず自分で自分のことをきめること。「民族―」

じ‐けんだん【自検断】🔗⭐🔉

じ‐けんだん【自検断】

室町時代の農村で、本来領主側の権利である検断権を農民側が自治的権利として掌握し、領主権力を直接農村に介入させないこと。

じごう‐じとく【自業自得】‥ゴフ‥🔗⭐🔉

じごう‐じとく【自業自得】‥ゴフ‥

〔仏〕自らつくった善悪の業の報いを自分自身で受けること。一般に、悪い報いを受けることにいう。自業自縛。

じごう‐じばく【自業自縛】‥ゴフ‥🔗⭐🔉

じごう‐じばく【自業自縛】‥ゴフ‥

(→)自業自得に同じ。

じぼ‐かんじょう【自浦勘定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

じぼ‐かんじょう【自浦勘定】‥ヂヤウ

房総の漁村で、漁夫への支払いが賃金制で行われるものを職というのに対し、歩合制で支払われるものを指す。じぼ。

じゃんがら【自安我楽・治安和楽】🔗⭐🔉

じゃんがら【自安我楽・治安和楽】

(囃子はやしの鉦などの音から)念仏踊りの系統に属する民俗舞踊。長崎県平戸島・福島県平地方などで行われる。

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ🔗⭐🔉

み‐ず‐から【自ら】ミヅカラ

(ミ(身)ツカラの転。ツは助詞、カラはそれ自体の意)

[一]〔名〕

自分自身。古今和歌集序「万葉集に入らぬ古き歌、―のをも奉らしめ給ひてなん」。「―をかえりみる」「―の力で成し遂げる」

[二]〔代〕

わたくし。源氏物語真木柱「―はかく心うき宿世いまは見はてつれば」

[三]〔副〕

自分から。自分自身で。親しく。源氏物語若紫「―聞えさせぬこと」。「―誤りを認める」

やけ‐くそ【自棄糞・焼糞】🔗⭐🔉

やけ‐くそ【自棄糞・焼糞】

「やけ」を強めていう語。自暴自棄。「―になって食う」「―な態度」

やけ‐ざけ【自棄酒・焼酒】🔗⭐🔉

やけ‐ざけ【自棄酒・焼酒】

やけになって飲む酒。

やけっ‐ぱち【自棄っぱち・焼っぱち】🔗⭐🔉

やけっ‐ぱち【自棄っぱち・焼っぱち】

「やけ」を強めていう語。すてばち。

やけっ‐ぱら【自棄っ腹・焼っ腹】🔗⭐🔉

やけっ‐ぱら【自棄っ腹・焼っ腹】

ヤケバラの促音化。

やけ‐のみ【自棄飲み・焼飲み】🔗⭐🔉

やけ‐のみ【自棄飲み・焼飲み】

やけになって酒を飲むこと。やけ酒を飲むこと。

○焼けのやんぱちやけのやんぱち

やけくそになること。「やけの勘八」とも。浮世風呂前「三十両べい損のヲして、やけのやん八ぱちいおこして」

⇒やけ【焼け】

やけ‐ばら【自棄腹・焼腹】🔗⭐🔉

やけ‐ばら【自棄腹・焼腹】

やけをおこして腹を立てること。やけっぱら。

やけ‐ふんべつ【自棄分別・焼分別】🔗⭐🔉

やけ‐ふんべつ【自棄分別・焼分別】

やけになった結果、思い浮かんで来る考え。窮余の一策。浮世草子、日本新永代蔵「ぜひに及ばざるの―也」

ゆ【自・従】🔗⭐🔉

ゆ【自・従】

〔助詞〕

(格助詞。上代語。「よ」に同じ)

①動作の起点・経由点となる所を表す。…を。…から。…を通って。万葉集1「我が寝たる衣の上―朝月夜さやかに見れば」。万葉集3「田児の浦―うち出でて見れば真白にそ富士の高嶺に雪は降りける」

②動作の起点となる時を表す。…から。万葉集8「天地あめつちの別れし時―いなうしろ川に向き立ち」

③比較の基準を表す。…より。万葉集11「人言は暫しましそ我妹縄手つなで引く海―益まさりて深くし思ふを」

④動作の手段・方法を表す。…で。万葉集14「目―か汝なを見むさ寝ざらなくに」

ゆり【自・従】🔗⭐🔉

ゆり【自・従】

〔助詞〕

(格助詞。奈良時代にのみ用いられた。「より」に同じ)時や動作の起点を表す。…から。万葉集20「畏きや命みことかがふり明日―や草かえが共むた寝む妹いむなしにして」。続日本紀10「高御座に坐し初めし―今年に至るまで六年になりぬ」

[漢]自🔗⭐🔉

自 字形

筆順

筆順

〔自部0画/6画/教育/2811・3C2B〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢)

〔訓〕みずから・おのずから・より

[意味]

①おのれ。本人。(対)他。「自己・自国・自費・各自・独自」

②みずから。自分自身で。「自習・自転・自炊・自画自賛」

③おのずから。おのずと。ひとりでに。「自明・自然しぜん・じねん・自在」「桃李不言、下自成蹊=桃李とうりもの言わず、下自ら蹊けいを成す」

④…より。…から。「自今・自三月至五月」

[解字]

解字

〔自部0画/6画/教育/2811・3C2B〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢)

〔訓〕みずから・おのずから・より

[意味]

①おのれ。本人。(対)他。「自己・自国・自費・各自・独自」

②みずから。自分自身で。「自習・自転・自炊・自画自賛」

③おのずから。おのずと。ひとりでに。「自明・自然しぜん・じねん・自在」「桃李不言、下自成蹊=桃李とうりもの言わず、下自ら蹊けいを成す」

④…より。…から。「自今・自三月至五月」

[解字]

解字 鼻の形を描いた象形文字。鼻を指して自分を示すことから、おのれ・本人の意となる。

[下ツキ

各自・出自・即自・対自・独自・刀自

[難読]

自惚うぬぼれ・自棄やけ

鼻の形を描いた象形文字。鼻を指して自分を示すことから、おのれ・本人の意となる。

[下ツキ

各自・出自・即自・対自・独自・刀自

[難読]

自惚うぬぼれ・自棄やけ

筆順

筆順

〔自部0画/6画/教育/2811・3C2B〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢)

〔訓〕みずから・おのずから・より

[意味]

①おのれ。本人。(対)他。「自己・自国・自費・各自・独自」

②みずから。自分自身で。「自習・自転・自炊・自画自賛」

③おのずから。おのずと。ひとりでに。「自明・自然しぜん・じねん・自在」「桃李不言、下自成蹊=桃李とうりもの言わず、下自ら蹊けいを成す」

④…より。…から。「自今・自三月至五月」

[解字]

解字

〔自部0画/6画/教育/2811・3C2B〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢)

〔訓〕みずから・おのずから・より

[意味]

①おのれ。本人。(対)他。「自己・自国・自費・各自・独自」

②みずから。自分自身で。「自習・自転・自炊・自画自賛」

③おのずから。おのずと。ひとりでに。「自明・自然しぜん・じねん・自在」「桃李不言、下自成蹊=桃李とうりもの言わず、下自ら蹊けいを成す」

④…より。…から。「自今・自三月至五月」

[解字]

解字 鼻の形を描いた象形文字。鼻を指して自分を示すことから、おのれ・本人の意となる。

[下ツキ

各自・出自・即自・対自・独自・刀自

[難読]

自惚うぬぼれ・自棄やけ

鼻の形を描いた象形文字。鼻を指して自分を示すことから、おのれ・本人の意となる。

[下ツキ

各自・出自・即自・対自・独自・刀自

[難読]

自惚うぬぼれ・自棄やけ

広辞苑に「自」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む