複数辞典一括検索+![]()

![]()

いき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ🔗⭐🔉

いき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ

〔自五〕

(→)「ゆきあう」に同じ。伊勢物語「狩りしありきけるに―・ひて」

いき‐う・す【行き失す】🔗⭐🔉

いき‐う・す【行き失す】

〔自下二〕

(→)「ゆきうす」に同じ。能因本枕草子御前に人々あまた「いづちもいづちも―・せなばやと思ふに」

いき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ🔗⭐🔉

いき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ

(→)「ゆきかえり」に同じ。

いき‐がかり【行き掛り】🔗⭐🔉

いき‐がかり【行き掛り】

(→)「ゆきがかり」に同じ。

○息が切れるいきがきれる

①息ぎれがする。転じて、ものごとに長く堪えられない。

②息がとまる。死ぬ。

⇒いき【息】

いき‐かく・る【行き隠る】🔗⭐🔉

いき‐かく・る【行き隠る】

〔自下二〕

(→)「ゆきかくる」に同じ。

いき‐がけ【行き掛け】🔗⭐🔉

いき‐がけ【行き掛け】

(→)「ゆきがけ」に同じ。

いき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ🔗⭐🔉

いき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ

〔自五〕

(→)「ゆきかよう」に同じ。伊勢物語「何のよき事と思ひて―・ひければ」

いき‐しな【行きしな】🔗⭐🔉

いき‐しな【行きしな】

(→)「ゆきしな」に同じ。

いき‐す・ぎる【行き過ぎる】🔗⭐🔉

いき‐す・ぎる【行き過ぎる】

〔自上一〕[文]いきす・ぐ(上二)

(→)「ゆきすぎる」に同じ。

いき‐ちがい【行き違い】‥チガヒ🔗⭐🔉

いき‐ちがい【行き違い】‥チガヒ

(→)「ゆきちがい」に同じ。

いき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ🔗⭐🔉

いき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ

〔自五〕

(→)「ゆきちがう」に同じ。

いき‐つ・く【行き着く】🔗⭐🔉

いき‐つ・く【行き着く】

〔自五〕

(→)「ゆきつく」に同じ。

いき‐づまり【行き詰り】🔗⭐🔉

いき‐づまり【行き詰り】

(→)「ゆきづまり」に同じ。

いき‐づま・る【行き詰まる】🔗⭐🔉

いき‐づま・る【行き詰まる】

〔自五〕

(→)「ゆきづまる」に同じ。

いき‐づめ【行き詰め】🔗⭐🔉

いき‐づめ【行き詰め】

(→)「ゆきづめ」に同じ。

いき‐どころ【行き所】🔗⭐🔉

いき‐どころ【行き所】

(→)「ゆきどころ」に同じ。

いき‐どま・る【行き止まる】🔗⭐🔉

いき‐どま・る【行き止まる】

〔自五〕

(→)「ゆきどまる」に同じ。

いき‐なり【行き成り】🔗⭐🔉

いき‐なり【行き成り】

[一]〔名〕

事がらのなりゆき。また、なりゆきにまかせること。十分考えないですること。いきなりさんぼう。いきなりほうだい。洒落本、傾城買指南所「先づおれも、たうとう勘当をくらつた。是からは―といふ世界だ」

[二]〔副〕

(近世は多く「に」を伴って)だしぬけに。突然。または、直接。じかに。浮世床初「―に胸ぐらよ」。「横道から―とびだす」「下書きもせず―清書する」

⇒いきなり‐さんぼう【行き成り三宝】

⇒いきなり‐だご【生き成り団子】

⇒いきなり‐ほうだい【行き成り放題】

いきなり‐さんぼう【行き成り三宝】🔗⭐🔉

いきなり‐さんぼう【行き成り三宝】

(→)「いきなりほうだい」に同じ。ゆきなりさんぼう。誹風柳多留10「―男の雨やどり」

⇒いき‐なり【行き成り】

いきなり‐ほうだい【行き成り放題】‥ハウ‥🔗⭐🔉

いきなり‐ほうだい【行き成り放題】‥ハウ‥

なるにまかせてかまわないこと。ゆきあたりばったり。

⇒いき‐なり【行き成り】

○意気に燃えるいきにもえる

ある事をしようという積極的な気持が盛んになる。

⇒い‐き【意気】

いき‐ぶれ【行き触れ】🔗⭐🔉

いき‐ぶれ【行き触れ】

触穢しょくえの一つ。死者などけがれたものに行き逢ってそのけがれにふれること。ふみあわせ。ゆきぶれ。源氏物語夕顔「いかなる―にかからせ給ふぞや」

いけ‐いけ【行け行け】🔗⭐🔉

いけ‐いけ【行け行け】

(普通、平仮名で書く)

①深く考えることなく調子に乗って突っ走ること。

②派手で軽薄なこと。

おこない【行い】オコナヒ🔗⭐🔉

おこない【行い】オコナヒ

①しわざ。ふるまい。動作。

②品行。行状。身持ち。「―がよくない」

③僧侶が仏道を修めること。また、仏事を行うこと。

④近畿とその周辺で、年頭の農祈願の祭。滋賀県では、寺行事として頭屋とうや制で行なっている。

⇒おこない‐がち【行い勝ち】

⇒おこない‐ごえ【行い声】

⇒おこない‐びと【行い人】

おこない‐がち【行い勝ち】オコナヒ‥🔗⭐🔉

おこない‐がち【行い勝ち】オコナヒ‥

仏事の勤めばかりして日を送ること。紫式部日記「―に口ひひらかし」

⇒おこない【行い】

おこない‐ごえ【行い声】オコナヒゴヱ🔗⭐🔉

おこない‐ごえ【行い声】オコナヒゴヱ

読経する声。夫木和歌抄34「苔深きとよらの寺は山伏の―もさびしかりけり」

⇒おこない【行い】

おこない‐すま・す【行い澄ます】オコナヒ‥🔗⭐🔉

おこない‐すま・す【行い澄ます】オコナヒ‥

〔自五〕

①仏道修行にいそしむ。平家物語10「信濃の国善光寺に―・して」

②神妙らしくふるまう。殊勝げにふるまう。

おこない‐びと【行い人】オコナヒ‥🔗⭐🔉

おこない‐びと【行い人】オコナヒ‥

仏道修行者。源氏物語若紫「なにがし寺といふところにかしこき―侍る」

⇒おこない【行い】

おこな・う【行う】オコナフ🔗⭐🔉

おこな・う【行う】オコナフ

[一]〔他五〕

物事を一定の方式に従って処理する。

①物事をなす。とり扱う。執行する。宇津保物語蔵開中「御座所しつらはせ給ひ、事―・はせ給ふ」。源氏物語紅葉賀「宰相二人、左衛門督、右衛門督、左右の楽のこと―・ふ」。大鏡時平「左右の大臣に世の政を―・ふべきよし宣旨くださしめ給へりしに」。「試験を―・う」「広く世に―・われる」

②(規則を守って)修行する。勤行をする。また、仏事をいとなむ。宇津保物語忠乞「山にこもりて―・はむ。世の中は心うきもの」。源氏物語明石「仁王会など―・はるべし」

③施し与える。配分する。宇津保物語初秋「凉・仲忠が紀伊国の九日の禄をまだ―・はぬかな」

④(上の命令文をうけ)手はずを示す。指図する。今昔物語集19「行きてかれ搦めよと―・へば」

⑤刑罰に処する。処分する。保元物語「参ぜざらん者どもをば死罪に―・ふべし」

⑥食事をする。食べる。狂言、宗論「たけ一寸ばかりに料理して―・へば、あらうまやと思ひて涙がほろりとこぼるる」

⑦手ごめにする。滑稽本、続膝栗毛「きやつめを―・つてゐるにちがひはねえ」

[二]〔自四〕

ものごとが一定の方式に従って進行する。徒然草「しばしも滞らず、ただちに―・ひゆくものなり」

ぎょう【行】ギヤウ🔗⭐🔉

ぎょうぎょう‐し【仰仰子・行行子】ギヤウギヤウ‥🔗⭐🔉

ぎょうぎょう‐し【仰仰子・行行子】ギヤウギヤウ‥

〔動〕(鳴き声から)ヨシキリの異称。〈[季]夏〉

くだり【行】🔗⭐🔉

くだり【行】

①上から下までの列。縦の線。万葉集14「風の音の遠き吾妹が着せし衣きぬ手本たもとの―まよひ来にけり」

②文章の一行。また、それを数える語。源氏物語梅枝「ただ三―ばかりに」。「三―半」

⇒くだり‐せば【行狭】

こう【行】カウ🔗⭐🔉

こう‐こう【行行】カウカウ🔗⭐🔉

こう‐こう【行行】カウカウ

次第に進みゆくこと。また、そのさま。和漢朗詠集「―として重ねて―たり」

ゆかく【行かく】🔗⭐🔉

ゆかく【行かく】

(行クのク語法)行くこと。万葉集14「児ろが金門かなとよ―し良えしも」

ゆかず‐ごけ【行かず後家】🔗⭐🔉

ゆかず‐ごけ【行かず後家】

嫁入しないままで老いた女。

ゆき【行き・往き】🔗⭐🔉

ゆき【行き・往き】

(イキとも)

①行くこと。歩み進むこと。また、旅行すること。旅。古事記下「君が―日け長くなりぬ」

②目的の地に向かって出て行くこと。また、その道程。往路。ゆきみち。「―はよいよい帰りはこわい」「岡山発東京―」↔帰り

⇒行き大名の帰り乞食

ゆき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ🔗⭐🔉

ゆき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ

[一]〔自五〕

①進んで行って出あう。でくわす。いきあう。万葉集12「道に―・ひて」

②ぴったり一致する。愚管抄3「この仏法のかた王法のかたの二道の道理のかくひしと―・ひぬれば」

[二]〔他下二〕

行きあうようにさせる。交差させる。古事記下「鶺鴒まなばしら尾―・へ」

ゆき‐あし【行き足・行き脚】🔗⭐🔉

ゆき‐あし【行き足・行き脚】

船などが、そのままの速さで走り続けること。いきあし。「―が止まる」

ゆき‐あわ・す【行き合わす】‥アハス🔗⭐🔉

ゆき‐あわ・す【行き合わす】‥アハス

[一]〔自五〕

(→)「行き合わせる」に同じ。

[二]〔自下二〕

⇒ゆきあわせる(下一)

ゆき‐あわ・せる【行き合わせる】‥アハセル🔗⭐🔉

ゆき‐あわ・せる【行き合わせる】‥アハセル

〔自下一〕[文]ゆきあは・す(下二)

行った所でたまたま出合う。「会場で知人と―・せた」「事故現場に―・せる」

ゆき‐いた・る【行き至る】🔗⭐🔉

ゆき‐いた・る【行き至る】

〔自四〕

そこへ行きつく。到達する。

ゆき‐う・す【行き失す】🔗⭐🔉

ゆき‐う・す【行き失す】

〔自下二〕

ゆくえが知れなくなる。いきうす。

ゆき‐かい【行き交い・往き交い】‥カヒ🔗⭐🔉

ゆき‐かい【行き交い・往き交い】‥カヒ

行きかうこと。ゆきき。往来。

⇒ゆきかい‐じ【行き交い路】

ゆきかい‐じ【行き交い路】‥カヒヂ🔗⭐🔉

ゆきかい‐じ【行き交い路】‥カヒヂ

行き交う道。往来の途中。古今和歌集哀傷「かりそめの―とぞ思ひこし」

⇒ゆき‐かい【行き交い・往き交い】

ゆき‐か・う【行き交う・往き交う】‥カフ🔗⭐🔉

ゆき‐か・う【行き交う・往き交う】‥カフ

〔自五〕

あるものは行き、あるものは来る。行ったり来たりする。また、行き通う。源氏物語桐壺「御使の―・ふほどもなきに」

ゆき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ🔗⭐🔉

ゆき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ

ゆきとかえり。往復。いきかえり。

ゆき‐かえ・る【行き帰る・往き還る】‥カヘル🔗⭐🔉

ゆき‐かえ・る【行き帰る・往き還る】‥カヘル

〔自五〕

①出て行って、また、かえる。ゆききする。万葉集6「―・り常にわが見し香椎潟」

②年月など、古いものが去って、またあらたにやってくる。万葉集20「あらたまの年―・り春立たば」

ゆき‐がかり【行き掛り】🔗⭐🔉

ゆき‐がかり【行き掛り】

(イキガカリとも)

①行きかかるついで。行きがけ。

②すでに物事が進行しつつあること。また、物事にかかり合いが出来ていること。それまでの関係・事情。「―上じょうやめられない」「今までの―をさらりと捨てる」

ゆき‐かか・る【行き掛かる】🔗⭐🔉

ゆき‐かか・る【行き掛かる】

〔自五〕

①行ってかかわる。源氏物語須磨「うけひかざらむものゆゑ、―・りて空しうかへらむ後手うしろでも」

②行こうとする。行きはじめる。

③行ってそこにさしかかる。通りかかる。

ゆき‐かく・る【行き隠る】🔗⭐🔉

ゆき‐かく・る【行き隠る】

〔自四・下二〕

行って隠れる。行って姿が見えなくなる。いきかくる。万葉集6「―・る島の埼々」

ゆき‐かぐ・る【行きかぐる】🔗⭐🔉

ゆき‐かぐ・る【行きかぐる】

〔自下二〕

未詳。求婚する意か。一説に、寄り集まる。万葉集9「水門みなと入りに船漕ぐごとく―・れ人のいふ時」

ゆき‐がけ【行き掛け】🔗⭐🔉

ゆき‐がけ【行き掛け】

(イキガケとも)

①行く途中。行くついで。「―に用を足す」

②行こうとする時。「―に客が来る」

⇒行き掛けの駄賃

○行き掛けの駄賃ゆきがけのだちん

(問屋へ駄馬をひいて行くついでに、荷物を馬につけて運び、運賃を自分の所得とすることから)事のついでに他の事をするたとえ。

⇒ゆき‐がけ【行き掛け】

○行き掛けの駄賃ゆきがけのだちん🔗⭐🔉

○行き掛けの駄賃ゆきがけのだちん

(問屋へ駄馬をひいて行くついでに、荷物を馬につけて運び、運賃を自分の所得とすることから)事のついでに他の事をするたとえ。

⇒ゆき‐がけ【行き掛け】

ゆき‐かご【雪籠】

劇場で、小さく刻んだ紙を入れて日覆ひおおい2に吊す竹製の籠。紐で揺り動かし、中の紙を落として降雪に見せる。

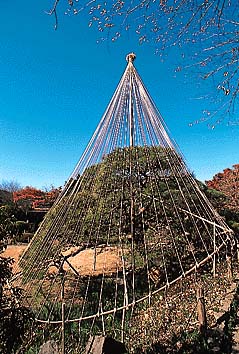

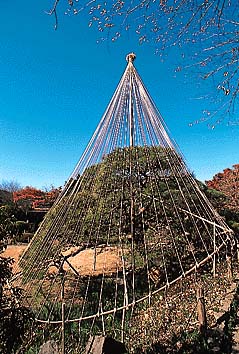

ゆき‐がこい【雪囲い】‥ガコヒ

①草木などの霜雪の害を防ぐために、藁わら・筵むしろなどで囲っておおうこと。また、そのもの。

雪囲い

撮影:関戸 勇

②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉

ゆき‐かぜ【雪風】

雪と風。また、雪まじりの風。蜻蛉日記下「―いふかたなうふりくらがりて」

ゆき‐かた【行き方】

①行く道順。行く方法。

②やりかた。しかた。「各人各様の―」

ゆき‐かた【悠紀方】

悠紀に関する方。悠紀に関する物事。金葉和歌集賀「―の朝日の里をよめる」↔主基すき方

ゆき‐がた【行き方】

行くべき方。行った方角。ゆくえ。いきがた。拾遺和歌集雑恋「玉藻刈るあまの―さす竿の」。「―知れず」

ゆき‐がた【雪形】

山腹の雪の消え具合によってできる形。→雪占ゆきうら

ゆき‐か・つ【行きかつ】

〔自下二〕

行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」

ゆき‐がっせん【雪合戦】

雪を丸めてぶつけあう遊び。雪投げ。〈[季]冬〉

ゆき‐がて【雪糅て】

雪がまじること。雪まじり。後撰和歌集冬「神無月しぐればかりは降らずして―にさへなどかなるらむ」

ゆき‐がまえ【行構え】‥ガマヘ

⇒ぎょうがまえ

ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ

〔自五〕

かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」

ゆき‐かわ・る【行き変る】‥カハル

〔自四〕

進んで行って他にかわる。経て行って改まる。万葉集11「年月の―・るまで」

ゆき‐き【行き来・往き来】

(イキキとも)

①行くことと来ること。行ったり来たりすること。往来。「―がはげしい」

②交際。つきあい。「―が絶える」

ゆき‐ぎえ【雪消え】

(→)「ゆきげ」1に同じ。

⇒ゆきぎえ‐づき【雪消月】

ゆきぎえ‐づき【雪消月】

陰暦2月の異称。

⇒ゆき‐ぎえ【雪消え】

ゆき・く【行き来・往き来】

〔自カ変〕

行ったり来たりする。往来する。通行する。万葉集1「まつち山―・くと見らむ紀人きひとともしも」

ゆき‐ぐつ【雪沓】

雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐに【雪国】

降雪量の多い地方。雪の多い国。

ゆきぐに【雪国】

小説。川端康成作。1935〜47年、諸誌に分載。雪深い温泉宿を舞台に、無為な主人公をめぐる芸者と美少女の心理模様を、繊細で抒情的な筆致で描く。

ゆき‐くぼ【雪窪】

山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。

ゆき‐ぐも【雪雲】

雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐもり【雪曇り】

雪雲のために空が曇ること。空が曇って雪模様になること。

ゆき‐くら・す【行き暮す】

〔自四〕

日の暮れるまで行く。旅の途中で日が暮れる。万葉集7「あしひきの山―・し宿からば」

ゆき‐ぐれ【行き暮れ】

行く途中で日が暮れること。千五百番歌合「やどからんゆくへも見えず久方のあまのかはらの―の空」

ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】

雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」

ゆき‐く・れる【行き暮れる】

〔自下一〕[文]ゆきく・る(下二)

行く途中で日が暮れる。平家物語9「―・れて木の下かげを宿とせば花や今宵のあるじならまし」

ゆき‐げ【雪気】

雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」

ゆき‐げ【雪消】

①雪が消えること。特に、冬に積もった雪が春になって消えること。また、その時。または、その所。ゆきどけ。ゆきぎえ。万葉集3「―する山道すらをなづみぞわが来ける」

②雪がとけて生ずる水。ゆきどけ水。万葉集18「射水川―溢はふりて」〈[季]春〉

⇒ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】

⇒ゆきげ‐みず【雪消水】

ゆき‐けし【雪消し】

旧暦11月、粉餅・菓子・果物などを贈答したこと。

ゆき‐げしき【雪景色】

雪の降る景色。雪の積もった景色。

ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ

積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。

ゆき‐げた【行桁】

橋の縦の方向に沿って渡した桁。橋桁。平家物語4「橋の―をさらさらさらと走り渡る」

ゆき‐げた【雪下駄】

雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉

ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】‥サハ

奈良市の春日神社付近にある沢。(歌枕)

⇒ゆき‐げ【雪消】

ゆきげ‐みず【雪消水】‥ミヅ

雪どけの水。〈[季]春〉

⇒ゆき‐げ【雪消】

ゆき‐けむり【雪煙】

雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉

ゆき‐ごい【雪乞い】‥ゴヒ

雪が降るようにと神仏に祈願すること。

ゆき‐こかし【雪転し】

(→)「ゆきころがし」に同じ。

ゆき‐こぎ【雪漕ぎ】

(→)雪袴ゆきばかまに同じ。

ゆき‐ごや【雪小屋】

(長野県で)正月小屋のこと。

ゆき‐ころがし【雪転がし】

雪をかためて積雪の上をころがし、大きな丸いかたまりとすること。ゆきまろばし。ゆきころばかし。ゆきこかし。

ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ

積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉

ゆき‐さき【行先】

⇒ゆくさき

ゆき‐さけ【雪裂け】

降り積もった雪の重みのために、木の枝などが裂け折れること。

ゆき‐ざさ【雪笹】

ユリ科の多年草。山地に自生。高さ約30センチメートル。葉はササに似るが幅広く楕円形。初夏、茎頂に円錐花序を出し、白色の小花を密集する。液果は赤色球形で有毒。若芽は美味。

ゆきざさ

②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉

ゆき‐かぜ【雪風】

雪と風。また、雪まじりの風。蜻蛉日記下「―いふかたなうふりくらがりて」

ゆき‐かた【行き方】

①行く道順。行く方法。

②やりかた。しかた。「各人各様の―」

ゆき‐かた【悠紀方】

悠紀に関する方。悠紀に関する物事。金葉和歌集賀「―の朝日の里をよめる」↔主基すき方

ゆき‐がた【行き方】

行くべき方。行った方角。ゆくえ。いきがた。拾遺和歌集雑恋「玉藻刈るあまの―さす竿の」。「―知れず」

ゆき‐がた【雪形】

山腹の雪の消え具合によってできる形。→雪占ゆきうら

ゆき‐か・つ【行きかつ】

〔自下二〕

行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」

ゆき‐がっせん【雪合戦】

雪を丸めてぶつけあう遊び。雪投げ。〈[季]冬〉

ゆき‐がて【雪糅て】

雪がまじること。雪まじり。後撰和歌集冬「神無月しぐればかりは降らずして―にさへなどかなるらむ」

ゆき‐がまえ【行構え】‥ガマヘ

⇒ぎょうがまえ

ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ

〔自五〕

かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」

ゆき‐かわ・る【行き変る】‥カハル

〔自四〕

進んで行って他にかわる。経て行って改まる。万葉集11「年月の―・るまで」

ゆき‐き【行き来・往き来】

(イキキとも)

①行くことと来ること。行ったり来たりすること。往来。「―がはげしい」

②交際。つきあい。「―が絶える」

ゆき‐ぎえ【雪消え】

(→)「ゆきげ」1に同じ。

⇒ゆきぎえ‐づき【雪消月】

ゆきぎえ‐づき【雪消月】

陰暦2月の異称。

⇒ゆき‐ぎえ【雪消え】

ゆき・く【行き来・往き来】

〔自カ変〕

行ったり来たりする。往来する。通行する。万葉集1「まつち山―・くと見らむ紀人きひとともしも」

ゆき‐ぐつ【雪沓】

雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐに【雪国】

降雪量の多い地方。雪の多い国。

ゆきぐに【雪国】

小説。川端康成作。1935〜47年、諸誌に分載。雪深い温泉宿を舞台に、無為な主人公をめぐる芸者と美少女の心理模様を、繊細で抒情的な筆致で描く。

ゆき‐くぼ【雪窪】

山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。

ゆき‐ぐも【雪雲】

雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐもり【雪曇り】

雪雲のために空が曇ること。空が曇って雪模様になること。

ゆき‐くら・す【行き暮す】

〔自四〕

日の暮れるまで行く。旅の途中で日が暮れる。万葉集7「あしひきの山―・し宿からば」

ゆき‐ぐれ【行き暮れ】

行く途中で日が暮れること。千五百番歌合「やどからんゆくへも見えず久方のあまのかはらの―の空」

ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】

雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」

ゆき‐く・れる【行き暮れる】

〔自下一〕[文]ゆきく・る(下二)

行く途中で日が暮れる。平家物語9「―・れて木の下かげを宿とせば花や今宵のあるじならまし」

ゆき‐げ【雪気】

雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」

ゆき‐げ【雪消】

①雪が消えること。特に、冬に積もった雪が春になって消えること。また、その時。または、その所。ゆきどけ。ゆきぎえ。万葉集3「―する山道すらをなづみぞわが来ける」

②雪がとけて生ずる水。ゆきどけ水。万葉集18「射水川―溢はふりて」〈[季]春〉

⇒ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】

⇒ゆきげ‐みず【雪消水】

ゆき‐けし【雪消し】

旧暦11月、粉餅・菓子・果物などを贈答したこと。

ゆき‐げしき【雪景色】

雪の降る景色。雪の積もった景色。

ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ

積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。

ゆき‐げた【行桁】

橋の縦の方向に沿って渡した桁。橋桁。平家物語4「橋の―をさらさらさらと走り渡る」

ゆき‐げた【雪下駄】

雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉

ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】‥サハ

奈良市の春日神社付近にある沢。(歌枕)

⇒ゆき‐げ【雪消】

ゆきげ‐みず【雪消水】‥ミヅ

雪どけの水。〈[季]春〉

⇒ゆき‐げ【雪消】

ゆき‐けむり【雪煙】

雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉

ゆき‐ごい【雪乞い】‥ゴヒ

雪が降るようにと神仏に祈願すること。

ゆき‐こかし【雪転し】

(→)「ゆきころがし」に同じ。

ゆき‐こぎ【雪漕ぎ】

(→)雪袴ゆきばかまに同じ。

ゆき‐ごや【雪小屋】

(長野県で)正月小屋のこと。

ゆき‐ころがし【雪転がし】

雪をかためて積雪の上をころがし、大きな丸いかたまりとすること。ゆきまろばし。ゆきころばかし。ゆきこかし。

ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ

積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉

ゆき‐さき【行先】

⇒ゆくさき

ゆき‐さけ【雪裂け】

降り積もった雪の重みのために、木の枝などが裂け折れること。

ゆき‐ざさ【雪笹】

ユリ科の多年草。山地に自生。高さ約30センチメートル。葉はササに似るが幅広く楕円形。初夏、茎頂に円錐花序を出し、白色の小花を密集する。液果は赤色球形で有毒。若芽は美味。

ゆきざさ

ゆき‐さらし【雪晒し】

雪国で、麻布などを雪の上で晒すこと。また、その布。仮名草子、強盗鬼神「越後の―」

ゆき‐さ・る【行き去る】

〔自五〕

去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」

ゆき‐じ【雪路】‥ヂ

雪の降り積もる路。ゆきみち。

ゆき‐しずり【雪垂】‥シヅリ

雪が木の枝などからくずれ落ちること。また、その雪。

ゆき‐しつ【雪質】

雪の性質。積雪は新雪あらゆき・しまり雪・ざらめ雪・霜ざらめ雪などに分類される。

ゆき‐しな【行きしな】

(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」

ゆき‐しまき【雪しまき】

雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉

ゆき‐じもの【雪じもの】

〔枕〕

「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」

ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ

中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。

ゆき‐じょろう【雪女郎】‥ヂヨラウ

雪女ゆきおんなの異称。〈[季]冬〉

ゆき‐しる【雪汁】

雪どけの水。雪汁水。〈[季]春〉。源平盛衰記34「富士の裾野の―に富士の河水増さりつつ」

ゆき‐しろ【雪代】

(ユキシルの転)雪どけの水。雪代水。〈[季]春〉

ゆき‐じろ【雪白】

①雪のように白いこと。

②鷹の腹・背・嘴くちばし・爪まで白いものの称。「―の鷹」

③三盆白さんぼんじろの異称。

ゆき‐すぎ【行過ぎ】

(イキスギとも)

①目的の所よりも先へ行くこと。通りすぎること。

②程度をこえてすること。

⇒ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】

ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】

でしゃばり者。なまいきな者。いきすぎもの。

⇒ゆき‐すぎ【行過ぎ】

ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】

〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)

(イキスギルとも)

①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。

②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」

③程度を越す。「―・ぎた規制」

ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」

②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」

③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」

⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

ゆき‐ずり【雪摺り】

鷹の尾羽などを雪ですり切らしたもの。また、雪のように白い尾羽。

ゆきずり‐がさ【雪滑笠】

上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。

ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

道を行ってすれ違うのも前世からの因縁であるということ。狭衣物語2「―ある人やはありけむ」

⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

通りすがりの人。途中ですれ違っただけの、縁もゆかりもない人。

⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

ゆき‐ぞら【雪空】

いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉

ゆき‐さらし【雪晒し】

雪国で、麻布などを雪の上で晒すこと。また、その布。仮名草子、強盗鬼神「越後の―」

ゆき‐さ・る【行き去る】

〔自五〕

去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」

ゆき‐じ【雪路】‥ヂ

雪の降り積もる路。ゆきみち。

ゆき‐しずり【雪垂】‥シヅリ

雪が木の枝などからくずれ落ちること。また、その雪。

ゆき‐しつ【雪質】

雪の性質。積雪は新雪あらゆき・しまり雪・ざらめ雪・霜ざらめ雪などに分類される。

ゆき‐しな【行きしな】

(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」

ゆき‐しまき【雪しまき】

雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉

ゆき‐じもの【雪じもの】

〔枕〕

「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」

ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ

中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。

ゆき‐じょろう【雪女郎】‥ヂヨラウ

雪女ゆきおんなの異称。〈[季]冬〉

ゆき‐しる【雪汁】

雪どけの水。雪汁水。〈[季]春〉。源平盛衰記34「富士の裾野の―に富士の河水増さりつつ」

ゆき‐しろ【雪代】

(ユキシルの転)雪どけの水。雪代水。〈[季]春〉

ゆき‐じろ【雪白】

①雪のように白いこと。

②鷹の腹・背・嘴くちばし・爪まで白いものの称。「―の鷹」

③三盆白さんぼんじろの異称。

ゆき‐すぎ【行過ぎ】

(イキスギとも)

①目的の所よりも先へ行くこと。通りすぎること。

②程度をこえてすること。

⇒ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】

ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】

でしゃばり者。なまいきな者。いきすぎもの。

⇒ゆき‐すぎ【行過ぎ】

ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】

〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)

(イキスギルとも)

①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。

②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」

③程度を越す。「―・ぎた規制」

ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」

②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」

③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」

⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

ゆき‐ずり【雪摺り】

鷹の尾羽などを雪ですり切らしたもの。また、雪のように白い尾羽。

ゆきずり‐がさ【雪滑笠】

上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。

ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

道を行ってすれ違うのも前世からの因縁であるということ。狭衣物語2「―ある人やはありけむ」

⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

通りすがりの人。途中ですれ違っただけの、縁もゆかりもない人。

⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

ゆき‐ぞら【雪空】

いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉

②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉

ゆき‐かぜ【雪風】

雪と風。また、雪まじりの風。蜻蛉日記下「―いふかたなうふりくらがりて」

ゆき‐かた【行き方】

①行く道順。行く方法。

②やりかた。しかた。「各人各様の―」

ゆき‐かた【悠紀方】

悠紀に関する方。悠紀に関する物事。金葉和歌集賀「―の朝日の里をよめる」↔主基すき方

ゆき‐がた【行き方】

行くべき方。行った方角。ゆくえ。いきがた。拾遺和歌集雑恋「玉藻刈るあまの―さす竿の」。「―知れず」

ゆき‐がた【雪形】

山腹の雪の消え具合によってできる形。→雪占ゆきうら

ゆき‐か・つ【行きかつ】

〔自下二〕

行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」

ゆき‐がっせん【雪合戦】

雪を丸めてぶつけあう遊び。雪投げ。〈[季]冬〉

ゆき‐がて【雪糅て】

雪がまじること。雪まじり。後撰和歌集冬「神無月しぐればかりは降らずして―にさへなどかなるらむ」

ゆき‐がまえ【行構え】‥ガマヘ

⇒ぎょうがまえ

ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ

〔自五〕

かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」

ゆき‐かわ・る【行き変る】‥カハル

〔自四〕

進んで行って他にかわる。経て行って改まる。万葉集11「年月の―・るまで」

ゆき‐き【行き来・往き来】

(イキキとも)

①行くことと来ること。行ったり来たりすること。往来。「―がはげしい」

②交際。つきあい。「―が絶える」

ゆき‐ぎえ【雪消え】

(→)「ゆきげ」1に同じ。

⇒ゆきぎえ‐づき【雪消月】

ゆきぎえ‐づき【雪消月】

陰暦2月の異称。

⇒ゆき‐ぎえ【雪消え】

ゆき・く【行き来・往き来】

〔自カ変〕

行ったり来たりする。往来する。通行する。万葉集1「まつち山―・くと見らむ紀人きひとともしも」

ゆき‐ぐつ【雪沓】

雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐに【雪国】

降雪量の多い地方。雪の多い国。

ゆきぐに【雪国】

小説。川端康成作。1935〜47年、諸誌に分載。雪深い温泉宿を舞台に、無為な主人公をめぐる芸者と美少女の心理模様を、繊細で抒情的な筆致で描く。

ゆき‐くぼ【雪窪】

山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。

ゆき‐ぐも【雪雲】

雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐもり【雪曇り】

雪雲のために空が曇ること。空が曇って雪模様になること。

ゆき‐くら・す【行き暮す】

〔自四〕

日の暮れるまで行く。旅の途中で日が暮れる。万葉集7「あしひきの山―・し宿からば」

ゆき‐ぐれ【行き暮れ】

行く途中で日が暮れること。千五百番歌合「やどからんゆくへも見えず久方のあまのかはらの―の空」

ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】

雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」

ゆき‐く・れる【行き暮れる】

〔自下一〕[文]ゆきく・る(下二)

行く途中で日が暮れる。平家物語9「―・れて木の下かげを宿とせば花や今宵のあるじならまし」

ゆき‐げ【雪気】

雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」

ゆき‐げ【雪消】

①雪が消えること。特に、冬に積もった雪が春になって消えること。また、その時。または、その所。ゆきどけ。ゆきぎえ。万葉集3「―する山道すらをなづみぞわが来ける」

②雪がとけて生ずる水。ゆきどけ水。万葉集18「射水川―溢はふりて」〈[季]春〉

⇒ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】

⇒ゆきげ‐みず【雪消水】

ゆき‐けし【雪消し】

旧暦11月、粉餅・菓子・果物などを贈答したこと。

ゆき‐げしき【雪景色】

雪の降る景色。雪の積もった景色。

ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ

積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。

ゆき‐げた【行桁】

橋の縦の方向に沿って渡した桁。橋桁。平家物語4「橋の―をさらさらさらと走り渡る」

ゆき‐げた【雪下駄】

雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉

ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】‥サハ

奈良市の春日神社付近にある沢。(歌枕)

⇒ゆき‐げ【雪消】

ゆきげ‐みず【雪消水】‥ミヅ

雪どけの水。〈[季]春〉

⇒ゆき‐げ【雪消】

ゆき‐けむり【雪煙】

雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉

ゆき‐ごい【雪乞い】‥ゴヒ

雪が降るようにと神仏に祈願すること。

ゆき‐こかし【雪転し】

(→)「ゆきころがし」に同じ。

ゆき‐こぎ【雪漕ぎ】

(→)雪袴ゆきばかまに同じ。

ゆき‐ごや【雪小屋】

(長野県で)正月小屋のこと。

ゆき‐ころがし【雪転がし】

雪をかためて積雪の上をころがし、大きな丸いかたまりとすること。ゆきまろばし。ゆきころばかし。ゆきこかし。

ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ

積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉

ゆき‐さき【行先】

⇒ゆくさき

ゆき‐さけ【雪裂け】

降り積もった雪の重みのために、木の枝などが裂け折れること。

ゆき‐ざさ【雪笹】

ユリ科の多年草。山地に自生。高さ約30センチメートル。葉はササに似るが幅広く楕円形。初夏、茎頂に円錐花序を出し、白色の小花を密集する。液果は赤色球形で有毒。若芽は美味。

ゆきざさ

②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉

ゆき‐かぜ【雪風】

雪と風。また、雪まじりの風。蜻蛉日記下「―いふかたなうふりくらがりて」

ゆき‐かた【行き方】

①行く道順。行く方法。

②やりかた。しかた。「各人各様の―」

ゆき‐かた【悠紀方】

悠紀に関する方。悠紀に関する物事。金葉和歌集賀「―の朝日の里をよめる」↔主基すき方

ゆき‐がた【行き方】

行くべき方。行った方角。ゆくえ。いきがた。拾遺和歌集雑恋「玉藻刈るあまの―さす竿の」。「―知れず」

ゆき‐がた【雪形】

山腹の雪の消え具合によってできる形。→雪占ゆきうら

ゆき‐か・つ【行きかつ】

〔自下二〕

行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」

ゆき‐がっせん【雪合戦】

雪を丸めてぶつけあう遊び。雪投げ。〈[季]冬〉

ゆき‐がて【雪糅て】

雪がまじること。雪まじり。後撰和歌集冬「神無月しぐればかりは降らずして―にさへなどかなるらむ」

ゆき‐がまえ【行構え】‥ガマヘ

⇒ぎょうがまえ

ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ

〔自五〕

かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」

ゆき‐かわ・る【行き変る】‥カハル

〔自四〕

進んで行って他にかわる。経て行って改まる。万葉集11「年月の―・るまで」

ゆき‐き【行き来・往き来】

(イキキとも)

①行くことと来ること。行ったり来たりすること。往来。「―がはげしい」

②交際。つきあい。「―が絶える」

ゆき‐ぎえ【雪消え】

(→)「ゆきげ」1に同じ。

⇒ゆきぎえ‐づき【雪消月】

ゆきぎえ‐づき【雪消月】

陰暦2月の異称。

⇒ゆき‐ぎえ【雪消え】

ゆき・く【行き来・往き来】

〔自カ変〕

行ったり来たりする。往来する。通行する。万葉集1「まつち山―・くと見らむ紀人きひとともしも」

ゆき‐ぐつ【雪沓】

雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐに【雪国】

降雪量の多い地方。雪の多い国。

ゆきぐに【雪国】

小説。川端康成作。1935〜47年、諸誌に分載。雪深い温泉宿を舞台に、無為な主人公をめぐる芸者と美少女の心理模様を、繊細で抒情的な筆致で描く。

ゆき‐くぼ【雪窪】

山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。

ゆき‐ぐも【雪雲】

雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐもり【雪曇り】

雪雲のために空が曇ること。空が曇って雪模様になること。

ゆき‐くら・す【行き暮す】

〔自四〕

日の暮れるまで行く。旅の途中で日が暮れる。万葉集7「あしひきの山―・し宿からば」

ゆき‐ぐれ【行き暮れ】

行く途中で日が暮れること。千五百番歌合「やどからんゆくへも見えず久方のあまのかはらの―の空」

ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】

雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」

ゆき‐く・れる【行き暮れる】

〔自下一〕[文]ゆきく・る(下二)

行く途中で日が暮れる。平家物語9「―・れて木の下かげを宿とせば花や今宵のあるじならまし」

ゆき‐げ【雪気】

雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」

ゆき‐げ【雪消】

①雪が消えること。特に、冬に積もった雪が春になって消えること。また、その時。または、その所。ゆきどけ。ゆきぎえ。万葉集3「―する山道すらをなづみぞわが来ける」

②雪がとけて生ずる水。ゆきどけ水。万葉集18「射水川―溢はふりて」〈[季]春〉

⇒ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】

⇒ゆきげ‐みず【雪消水】

ゆき‐けし【雪消し】

旧暦11月、粉餅・菓子・果物などを贈答したこと。

ゆき‐げしき【雪景色】

雪の降る景色。雪の積もった景色。

ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ

積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。

ゆき‐げた【行桁】

橋の縦の方向に沿って渡した桁。橋桁。平家物語4「橋の―をさらさらさらと走り渡る」

ゆき‐げた【雪下駄】

雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉

ゆきげ‐の‐さわ【雪消の沢】‥サハ

奈良市の春日神社付近にある沢。(歌枕)

⇒ゆき‐げ【雪消】

ゆきげ‐みず【雪消水】‥ミヅ

雪どけの水。〈[季]春〉

⇒ゆき‐げ【雪消】

ゆき‐けむり【雪煙】

雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉

ゆき‐ごい【雪乞い】‥ゴヒ

雪が降るようにと神仏に祈願すること。

ゆき‐こかし【雪転し】

(→)「ゆきころがし」に同じ。

ゆき‐こぎ【雪漕ぎ】

(→)雪袴ゆきばかまに同じ。

ゆき‐ごや【雪小屋】

(長野県で)正月小屋のこと。

ゆき‐ころがし【雪転がし】

雪をかためて積雪の上をころがし、大きな丸いかたまりとすること。ゆきまろばし。ゆきころばかし。ゆきこかし。

ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ

積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉

ゆき‐さき【行先】

⇒ゆくさき

ゆき‐さけ【雪裂け】

降り積もった雪の重みのために、木の枝などが裂け折れること。

ゆき‐ざさ【雪笹】

ユリ科の多年草。山地に自生。高さ約30センチメートル。葉はササに似るが幅広く楕円形。初夏、茎頂に円錐花序を出し、白色の小花を密集する。液果は赤色球形で有毒。若芽は美味。

ゆきざさ

ゆき‐さらし【雪晒し】

雪国で、麻布などを雪の上で晒すこと。また、その布。仮名草子、強盗鬼神「越後の―」

ゆき‐さ・る【行き去る】

〔自五〕

去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」

ゆき‐じ【雪路】‥ヂ

雪の降り積もる路。ゆきみち。

ゆき‐しずり【雪垂】‥シヅリ

雪が木の枝などからくずれ落ちること。また、その雪。

ゆき‐しつ【雪質】

雪の性質。積雪は新雪あらゆき・しまり雪・ざらめ雪・霜ざらめ雪などに分類される。

ゆき‐しな【行きしな】

(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」

ゆき‐しまき【雪しまき】

雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉

ゆき‐じもの【雪じもの】

〔枕〕

「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」

ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ

中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。

ゆき‐じょろう【雪女郎】‥ヂヨラウ

雪女ゆきおんなの異称。〈[季]冬〉

ゆき‐しる【雪汁】

雪どけの水。雪汁水。〈[季]春〉。源平盛衰記34「富士の裾野の―に富士の河水増さりつつ」

ゆき‐しろ【雪代】

(ユキシルの転)雪どけの水。雪代水。〈[季]春〉

ゆき‐じろ【雪白】

①雪のように白いこと。

②鷹の腹・背・嘴くちばし・爪まで白いものの称。「―の鷹」

③三盆白さんぼんじろの異称。

ゆき‐すぎ【行過ぎ】

(イキスギとも)

①目的の所よりも先へ行くこと。通りすぎること。

②程度をこえてすること。

⇒ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】

ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】

でしゃばり者。なまいきな者。いきすぎもの。

⇒ゆき‐すぎ【行過ぎ】

ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】

〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)

(イキスギルとも)

①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。

②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」

③程度を越す。「―・ぎた規制」

ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」

②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」

③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」

⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

ゆき‐ずり【雪摺り】

鷹の尾羽などを雪ですり切らしたもの。また、雪のように白い尾羽。

ゆきずり‐がさ【雪滑笠】

上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。

ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

道を行ってすれ違うのも前世からの因縁であるということ。狭衣物語2「―ある人やはありけむ」

⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

通りすがりの人。途中ですれ違っただけの、縁もゆかりもない人。

⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

ゆき‐ぞら【雪空】

いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉

ゆき‐さらし【雪晒し】

雪国で、麻布などを雪の上で晒すこと。また、その布。仮名草子、強盗鬼神「越後の―」

ゆき‐さ・る【行き去る】

〔自五〕

去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」

ゆき‐じ【雪路】‥ヂ

雪の降り積もる路。ゆきみち。

ゆき‐しずり【雪垂】‥シヅリ

雪が木の枝などからくずれ落ちること。また、その雪。

ゆき‐しつ【雪質】

雪の性質。積雪は新雪あらゆき・しまり雪・ざらめ雪・霜ざらめ雪などに分類される。

ゆき‐しな【行きしな】

(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」

ゆき‐しまき【雪しまき】

雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉

ゆき‐じもの【雪じもの】

〔枕〕

「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」

ゆ‐ぎしょう【湯起請】‥シヤウ

中世、盗みなどの実否をただすために、起請文を書かせた上で熱湯に手を入れさせ、手のただれなどによって判定したこと。古代の探湯くかたちの遺風。

ゆき‐じょろう【雪女郎】‥ヂヨラウ

雪女ゆきおんなの異称。〈[季]冬〉

ゆき‐しる【雪汁】

雪どけの水。雪汁水。〈[季]春〉。源平盛衰記34「富士の裾野の―に富士の河水増さりつつ」

ゆき‐しろ【雪代】

(ユキシルの転)雪どけの水。雪代水。〈[季]春〉

ゆき‐じろ【雪白】

①雪のように白いこと。

②鷹の腹・背・嘴くちばし・爪まで白いものの称。「―の鷹」

③三盆白さんぼんじろの異称。

ゆき‐すぎ【行過ぎ】

(イキスギとも)

①目的の所よりも先へ行くこと。通りすぎること。

②程度をこえてすること。

⇒ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】

ゆきすぎ‐もの【行過ぎ者】

でしゃばり者。なまいきな者。いきすぎもの。

⇒ゆき‐すぎ【行過ぎ】

ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】

〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)

(イキスギルとも)

①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。

②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」

③程度を越す。「―・ぎた規制」

ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」

②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」

③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」

⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

ゆき‐ずり【雪摺り】

鷹の尾羽などを雪ですり切らしたもの。また、雪のように白い尾羽。

ゆきずり‐がさ【雪滑笠】

上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。

ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

道を行ってすれ違うのも前世からの因縁であるということ。狭衣物語2「―ある人やはありけむ」

⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

通りすがりの人。途中ですれ違っただけの、縁もゆかりもない人。

⇒ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

ゆき‐ぞら【雪空】

いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉

ゆき‐か・つ【行きかつ】🔗⭐🔉

ゆき‐か・つ【行きかつ】

〔自下二〕

行くことができる。万葉集14「あらたまの伎倍きへの林に汝なを立てて―・つましじ」

ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ🔗⭐🔉

ゆき‐かよ・う【行き通う】‥カヨフ

〔自五〕

かよって行く。行き来する。かよう。いきかよう。万葉集3「―・ひつついや常世とこよまで」

ゆき‐さ・る【行き去る】🔗⭐🔉

ゆき‐さ・る【行き去る】

〔自五〕

去って行く。去る。栄華物語嶺月「つながねど―・ることもなく」

ゆき‐しな【行きしな】🔗⭐🔉

ゆき‐しな【行きしな】

(シナは接尾語)行く時。行く時のついで。行きがけ。いきしな。「―に立ち寄る」

ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】🔗⭐🔉

ゆき‐す・ぎる【行き過ぎる】

〔自上一〕[文]ゆきす・ぐ(上二)

(イキスギルとも)

①止まらずにある地点を通って行く。通り過ぎる。

②目的の所よりも先へ行く。「―・ぎて引き返す」

③程度を越す。「―・ぎた規制」

ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】🔗⭐🔉

ゆき‐ずり【行き摩り・行き摺り】

①道ですれ違うこと。また、その時、匂いなどがつくこと。風雅和歌集旅「―の衣にうつれ萩が花旅のしるしと人に語らむ」。「―の人に道をたずねる」

②道を行くついで。通りすがり。狭衣物語4「かのありし―の梢に」。「―に立ち寄る」

③ちょっとしたこと。かりそめ。その場かぎり。今昔物語集28「―のうちつけ心に宣はむこと」。「―の縁」

⇒ゆきずり‐の‐すくせ【行き摩りの宿世】

⇒ゆきずり‐の‐ひと【行き摩りの人】

○行き大名の帰り乞食ゆきだいみょうのかえりこじき🔗⭐🔉

○行き大名の帰り乞食ゆきだいみょうのかえりこじき

旅行の最中は贅沢ぜいたくをし、帰る時は旅費が欠乏するということ。

⇒ゆき【行き・往き】

ゆき‐だおれ【行き倒れ・行き斃れ】‥ダフレ

病気や空腹、疲れや寒さのために路上に倒れ、あるいは死ぬこと。また、その人。いきだおれ。「―の人を助ける」

ゆき‐たが・う【行き違ふ】‥タガフ

[一]〔自四〕

(→)「ゆきちがう」(自五)に同じ。

[二]〔自下二〕

(→)「ゆきちがえる」に同じ。

ゆき‐たけ【裄丈】

①衣服のゆきとたけ。いきたけ。

②転じて、物事の都合。前後の関係。

ゆき‐たたき【雪叩き】

物に積もりまたは付着した雪をたたいて落とすこと。

ゆき‐た・つ【行き立つ】

〔自五〕

(イキタツとも)

①出立する。

②物事が進行して成り立つ。できあがる。

③生活の方法がたつ。暮しが立ち行く。

ゆき‐だまり【雪溜まり】

雪の吹きだまり。

ゆき‐だるま【雪達磨】

大小二つの雪の玉を重ね、木炭・炭団たどんなどで目鼻をつけたもの。〈[季]冬〉

⇒ゆきだるま‐しき【雪達磨式】

ゆきだるま‐しき【雪達磨式】

(雪達磨を作る時、雪の塊を転がすと雪が付着して見る見る大きくなるように)次から次へと目に見えてふえて行くさま。「借金が―にふえる」

⇒ゆき‐だるま【雪達磨】

ゆきち【諭吉】

⇒ふくざわゆきち(福沢諭吉)

ゆき‐ちがい【行違い】‥チガヒ

(イキチガイとも)

①すれちがいになって、出会わないでしまうこと。「―になる」

②意志がうまく通じなくて、くいちがうこと。手筈が狂うこと。「感情的な―が生じる」「計画に―を生じた」

⇒ゆきちがい‐ざま【行違い様】

ゆきちがい‐ざま【行違い様】‥チガヒ‥

行きちがう瞬間。

⇒ゆき‐ちがい【行違い】

ゆき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

(イキチガウとも)

①行き来する。行き交う。源氏物語竹河「―・ふ車の音、先追ふ声々も」

②互いに違った方向に行く。すれちがう。「―・ったまま、ついに会えなかった」

③意志がうまく通じなくて、物事がうまく行かなくなる。手筈が狂う。「計画が―・う」

[二]〔自下二〕

⇒ゆきちがえる(下一)

ゆき‐ちが・える【行き違える】‥チガヘル

〔自下一〕[文]ゆきちが・ふ(下二)

行く方向を誤る。間違えて行く。

ゆき‐ち・る【行き散る】

〔自四〕

行って別れ散る。行ってちりぢりになる。いきちる。源氏物語須磨「年月経ばかかる人々も、えしもありはてでや―・らむ」

ゆき‐づき【雪月】

陰暦12月の異称。西鶴織留1「始めて懐炉といふ物を仕出し―頃より売りけるほどに」

ゆき‐づきよ【雪月夜】

雪のある時の月夜。

ゆき‐つ・く【行き着く】

〔自五〕

(イキツクとも)

①行って目的地に到着する。ある最終的な状態に達する。「―・いた所は倒産だった」

②(命・精力・資力などが)尽きる。行きづまる。

③すっかり参る。酒酔い・恋情などにいう。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「かの男に―・いて毎日百通二百通」

④くまなく付着する。能因本枕草子正月一日は「白き物の―・かぬ所は」

ゆき‐つけ【行き付け】

行きなれていること。常に行って、なじんでいること。いきつけ。「―の店」

ゆき‐つばき【雪椿】

ツバキ科の常緑低木。東北・北陸の日本海側の山地に分布。高さ1〜2メートルでツバキに似るが、枝幹はやや斜上。4〜5月頃の雪どけ後、サザンカに似た花を開く。油はツバキに劣る。観賞用で、園芸品種が多い。オクツバキ。サルイワツバキ。

ゆき‐つぶて【雪礫】

雪を握り固めて礫のようにしたもの。〈[季]冬〉

ゆき‐づまり【行詰り】

行きづまること。また、その所や状態。いきづまり。「仕事に―を感ずる」「金融の―」

ゆき‐づま・る【行き詰まる】

〔自五〕

(イキヅマルとも)

①行ってその先がつまる。行きどまりとなる。

②物事が、困難に出会って、その先へ進まなくなる。「商売が―・る」

ゆき‐つ・む【行き詰む】

〔自四〕

行けるところまで行く。

ゆき‐づめ【行き詰め】

(イキヅメとも)

①行手がふさがっていること。

②絶えずいくこと。

ゆきつ‐もどりつ【行きつ戻りつ】

行ったり戻ったり。行ったり来たり。「―思案にくれる」

ゆき‐つり【雪釣】

子供の遊戯。糸の先に木炭などを結びつけ、これに雪を付着させ、雪の塊を大きくする。〈[季]冬〉

ゆき‐づり【雪吊り】

(ユキツリとも)雪折れを防ぐために、庭木などの枝を支柱から縄でつり上げること。〈[季]冬〉

ゆき‐つ・る【行き連る】

〔自下二〕

連れ立って行く。同行する。道づれになる。古今著聞集16「山伏一人又いもじする男一人―・れて上りけり」

ゆき‐ていいち【湯木貞一】

料亭経営者。神戸生れ。大阪・京都・東京に料理店「吉兆」を展開。日本料理の向上と発展に寄与。(1901〜1997)

⇒ゆき【湯木】

ゆき‐でん【悠紀田】

悠紀に供える新穀を作る田。↔主基田すきでん

ゆき‐でん【悠紀殿】

大嘗祭だいじょうさいの時の悠紀に建てられる殿舎。↔主基殿すきでん

ゆき‐どい【雪訪い】‥ドヒ

雪の降った時、人の安否をたずね見舞うこと。雪見舞。日葡辞書「ユキドイニマイル」

ゆき‐どうろう【雪灯籠】

雪をかためて穴をうがち、その中に灯心などを入れて点火するもの。

ゆき‐とお・る【行き通る】‥トホル

〔自四〕

通って行く。踏み破って通る。万葉集11「巌すら―・るべき建男ますらおも恋とふ事は後悔のちくいにあり」

ゆき‐どけ【雪解け・雪融け】

①雪がとけること。また、その時。ゆきげ。〈[季]春〉

②(ソ連の作家エレンブルグが1956年に著した小説の題名から)東西両陣営間の対立緊張の緩和をいう。

⇒ゆきどけ‐みち【雪解け道】

ゆきどけ‐みち【雪解け道】

雪どけのぬかるんだ道。

⇒ゆき‐どけ【雪解け・雪融け】

ゆき‐どころ【行き所】

(イキドコロとも)行くべき所。行った所。行き場。「―が無い」

ゆき‐どし【雪年】

雪の多く降る年。豊年であるとする。狂言、木六駄「当年は―で御座る」

ゆき‐たが・う【行き違ふ】‥タガフ🔗⭐🔉

ゆき‐たが・う【行き違ふ】‥タガフ

[一]〔自四〕

(→)「ゆきちがう」(自五)に同じ。

[二]〔自下二〕

(→)「ゆきちがえる」に同じ。

ゆき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ🔗⭐🔉

ゆき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

(イキチガウとも)

①行き来する。行き交う。源氏物語竹河「―・ふ車の音、先追ふ声々も」

②互いに違った方向に行く。すれちがう。「―・ったまま、ついに会えなかった」

③意志がうまく通じなくて、物事がうまく行かなくなる。手筈が狂う。「計画が―・う」

[二]〔自下二〕

⇒ゆきちがえる(下一)

ゆき‐ちが・える【行き違える】‥チガヘル🔗⭐🔉

ゆき‐ちが・える【行き違える】‥チガヘル

〔自下一〕[文]ゆきちが・ふ(下二)

行く方向を誤る。間違えて行く。

ゆき‐ち・る【行き散る】🔗⭐🔉

ゆき‐ち・る【行き散る】

〔自四〕

行って別れ散る。行ってちりぢりになる。いきちる。源氏物語須磨「年月経ばかかる人々も、えしもありはてでや―・らむ」

ゆき‐つ・く【行き着く】🔗⭐🔉

ゆき‐つ・く【行き着く】

〔自五〕

(イキツクとも)

①行って目的地に到着する。ある最終的な状態に達する。「―・いた所は倒産だった」

②(命・精力・資力などが)尽きる。行きづまる。

③すっかり参る。酒酔い・恋情などにいう。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「かの男に―・いて毎日百通二百通」

④くまなく付着する。能因本枕草子正月一日は「白き物の―・かぬ所は」

ゆき‐づま・る【行き詰まる】🔗⭐🔉

ゆき‐づま・る【行き詰まる】

〔自五〕

(イキヅマルとも)

①行ってその先がつまる。行きどまりとなる。

②物事が、困難に出会って、その先へ進まなくなる。「商売が―・る」

ゆき‐つ・む【行き詰む】🔗⭐🔉

ゆき‐つ・む【行き詰む】

〔自四〕

行けるところまで行く。

ゆき‐づめ【行き詰め】🔗⭐🔉

ゆき‐づめ【行き詰め】

(イキヅメとも)

①行手がふさがっていること。

②絶えずいくこと。

ゆきつ‐もどりつ【行きつ戻りつ】🔗⭐🔉

ゆきつ‐もどりつ【行きつ戻りつ】

行ったり戻ったり。行ったり来たり。「―思案にくれる」

ゆき‐どころ【行き所】🔗⭐🔉

ゆき‐どころ【行き所】

(イキドコロとも)行くべき所。行った所。行き場。「―が無い」

ゆき‐どまり【行き止り】🔗⭐🔉

ゆき‐どまり【行き止り】

行手がふさがって、それから先へ行けないこと。また、その所。いきどまり。「道は―になる」

ゆき‐どま・る【行き止まる】🔗⭐🔉

ゆき‐どま・る【行き止まる】

〔自五〕

(古くは清音。イキドマルとも)

①行く途中でとまる。立ち止まる。

②行き着く。進んで行ってそこでとまる。行手がふさがって、それから先へ行けなくなる。古今和歌集雑「世の中はいづれかさして我がならん―・るをぞ宿と定むる」

③物事が行きづまる。

ゆき‐の‐つどい【行きの集い】‥ツドヒ🔗⭐🔉

ゆき‐の‐つどい【行きの集い】‥ツドヒ

行き集まること。また、その所。万葉集13「里人の―に」

ゆき‐の・ぶ【行き延ぶ】🔗⭐🔉

ゆき‐の・ぶ【行き延ぶ】

〔自上二〕

落ち延びて進んで行く。

ゆき‐ば【行き場】🔗⭐🔉

ゆき‐ば【行き場】

行くべき場所。ゆくさき。ゆきどころ。いきば。「どこにも―がない」

ゆき‐ぶり【行き触り】🔗⭐🔉

ゆき‐ぶり【行き触り】

行く時に触れること。行き合うこと。ゆきずり。道ゆきぶり。

ゆき‐ふ・る【行き触る】🔗⭐🔉

ゆき‐ふ・る【行き触る】

〔自四〕

①行く時それにさわる。行こうとして接触する。行き合う。万葉集8「草枕旅行く人も―・らば」

②行ってけがれに触れる。

ゆき‐ぶれ【行き触れ】🔗⭐🔉

ゆき‐まじ・る【行き交じる・行き雑じる】🔗⭐🔉

ゆき‐まじ・る【行き交じる・行き雑じる】

〔自四〕

行ってまじる。多くのものが行き合ってまじる。雑沓する。源氏物語夕顔「山寺こそ、なほかやうのことおのづから―・り物まぎるること侍らめ」

ゆき・みる【行き廻る】🔗⭐🔉

ゆき・みる【行き廻る】

〔自上一〕

行きめぐる。万葉集8「明日香川―・みる岳おかの秋萩は」

ゆき‐むか・う【行き向かふ】‥ムカフ🔗⭐🔉

ゆき‐むか・う【行き向かふ】‥ムカフ

〔自四〕

①次々と過ぎ去ってはまたやってくる。万葉集13「―・ふ年の緒長く仕へ来し」

②その方へ行く。出向く。今昔物語集31「若干そこばくの神人じんにん等…かの粟田口の宮に―・ひて」

③立ち向かって行く。ぶつかって行く。平家物語2「その儀ならば、―・つてうばひとどめ奉れ」

ゆき‐めぐ・る【行き廻る】🔗⭐🔉

ゆき‐めぐ・る【行き廻る】

〔自四〕

行って、あちらこちらをめぐり歩く。万葉集6「―・り見とも飽かめや」

ゆき‐や・る【行き遣る】🔗⭐🔉

ゆき‐や・る【行き遣る】

〔自四〕

あえて行く。行ききる。進行を続ける。土佐日記「行けど猶―・られぬは」

ゆき‐ゆ・く【行き行く】🔗⭐🔉

ゆき‐ゆ・く【行き行く】

〔自四〕

行きに行く。進みに進む。行き続ける。伊勢物語「―・きて駿河の国に到りぬ」

ゆく‐ゆく【行く行く】🔗⭐🔉

ゆく‐ゆく【行く行く】

①行く末。やがて。将来。玉くしげ「或は今善き事も―のためにあしく」。「―は大物になるだろう」

②(副詞的に)行きながら。顕宗紀(図書寮本)院政期点「臥しつつ泣き行ユクユク号おらびて」。「話は―しよう」

[漢]行🔗⭐🔉

行 字形

筆順

筆順

〔行部0画/6画/教育/2552・3954〕

〔音〕コウ〈カウ〉(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉) アン(唐)

〔訓〕いく・ゆく・おこなう (名)みち・ゆき・つら

[意味]

①ゆく。

㋐歩いていく。すすむ。「行進・行住坐臥ぎょうじゅうざが・歩行・通行・急行」

㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。「行を共にする」「行程・行李こうり・行在所あんざいしょ・壮行・紀行」

㋒ゆかせる。すすめる。動かす。「行軍・行文・行脚あんぎゃ・発行・刊行」

㋓持ちあるく。「行火あんか・行灯あんどん」

㋔歩きながら。ゆくゆく。「行吟・行商ぎょうしょう」

②おこなう。

㋐ある事をする。おこない。ふるまい。「行為・行政ぎょうせい・興行こうぎょう・言行・品行・非行」

㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。「無言の行」「行者・勤行ごんぎょう・修行しゅぎょう・難行」

③とどこおらない。

㋐ギョウ漢字の書体の一つ。「行書・楷行草かいぎょうそう」

㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。「琵琶びわ行」

④ギョウ(文字の)たてのならび。「行列・行間・行頭・改行・ア行」

⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。(対)守。「正二位行大納言」

⑥問屋。みせ。「銀行・行員」▶もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。

[解字]

解字

〔行部0画/6画/教育/2552・3954〕

〔音〕コウ〈カウ〉(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉) アン(唐)

〔訓〕いく・ゆく・おこなう (名)みち・ゆき・つら

[意味]

①ゆく。

㋐歩いていく。すすむ。「行進・行住坐臥ぎょうじゅうざが・歩行・通行・急行」

㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。「行を共にする」「行程・行李こうり・行在所あんざいしょ・壮行・紀行」

㋒ゆかせる。すすめる。動かす。「行軍・行文・行脚あんぎゃ・発行・刊行」

㋓持ちあるく。「行火あんか・行灯あんどん」

㋔歩きながら。ゆくゆく。「行吟・行商ぎょうしょう」

②おこなう。

㋐ある事をする。おこない。ふるまい。「行為・行政ぎょうせい・興行こうぎょう・言行・品行・非行」

㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。「無言の行」「行者・勤行ごんぎょう・修行しゅぎょう・難行」

③とどこおらない。

㋐ギョウ漢字の書体の一つ。「行書・楷行草かいぎょうそう」

㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。「琵琶びわ行」

④ギョウ(文字の)たてのならび。「行列・行間・行頭・改行・ア行」

⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。(対)守。「正二位行大納言」

⑥問屋。みせ。「銀行・行員」▶もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。

[解字]

解字 十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。

[下ツキ

悪行・易行道・移行・一行・印行・淫行・運行・横行・汚行・改行・蟹行・角行・寒行・願行・刊行・慣行・敢行・緩行・雁行・奇行・紀行・逆行・急行・躬行・凶行・強行・挙行・吟行・銀行・苦行・径行・携行・決行・血行・兼行・現行・言行・興行・孝行・航行・五行・勤行・山行・私行・試行錯誤・施行・膝行・実行・執行・舟行・醜行・獣行・修行・巡行・順行・所行・諸行・徐行・進行・遂行・水行・随行・性行・盛行・先行・専行・潜行・善行・壮行・操行・走行・遡行・素行・即行・続行・大行・退行・代行・他行・蛇行・単行・断行・知行・直行・通行・同行・徳行・篤行・独行・鈍行・難行・爬行・跛行・発行・板行・版行・犯行・蛮行・非行・飛行・尾行・微行・百行・品行・奉行・併行・平行・並行・暴行・歩行・密行・夜行・遊行・洋行・予行・乱行・力行・陸行・履行・流行・旅行・励行・厲行・連行

[難読]

行纏はばき・行縢むかばき・行方ゆくえ・行衛ゆくえ

十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。

[下ツキ

悪行・易行道・移行・一行・印行・淫行・運行・横行・汚行・改行・蟹行・角行・寒行・願行・刊行・慣行・敢行・緩行・雁行・奇行・紀行・逆行・急行・躬行・凶行・強行・挙行・吟行・銀行・苦行・径行・携行・決行・血行・兼行・現行・言行・興行・孝行・航行・五行・勤行・山行・私行・試行錯誤・施行・膝行・実行・執行・舟行・醜行・獣行・修行・巡行・順行・所行・諸行・徐行・進行・遂行・水行・随行・性行・盛行・先行・専行・潜行・善行・壮行・操行・走行・遡行・素行・即行・続行・大行・退行・代行・他行・蛇行・単行・断行・知行・直行・通行・同行・徳行・篤行・独行・鈍行・難行・爬行・跛行・発行・板行・版行・犯行・蛮行・非行・飛行・尾行・微行・百行・品行・奉行・併行・平行・並行・暴行・歩行・密行・夜行・遊行・洋行・予行・乱行・力行・陸行・履行・流行・旅行・励行・厲行・連行

[難読]

行纏はばき・行縢むかばき・行方ゆくえ・行衛ゆくえ

筆順

筆順

〔行部0画/6画/教育/2552・3954〕

〔音〕コウ〈カウ〉(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉) アン(唐)

〔訓〕いく・ゆく・おこなう (名)みち・ゆき・つら

[意味]

①ゆく。

㋐歩いていく。すすむ。「行進・行住坐臥ぎょうじゅうざが・歩行・通行・急行」

㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。「行を共にする」「行程・行李こうり・行在所あんざいしょ・壮行・紀行」

㋒ゆかせる。すすめる。動かす。「行軍・行文・行脚あんぎゃ・発行・刊行」

㋓持ちあるく。「行火あんか・行灯あんどん」

㋔歩きながら。ゆくゆく。「行吟・行商ぎょうしょう」

②おこなう。

㋐ある事をする。おこない。ふるまい。「行為・行政ぎょうせい・興行こうぎょう・言行・品行・非行」

㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。「無言の行」「行者・勤行ごんぎょう・修行しゅぎょう・難行」

③とどこおらない。

㋐ギョウ漢字の書体の一つ。「行書・楷行草かいぎょうそう」

㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。「琵琶びわ行」

④ギョウ(文字の)たてのならび。「行列・行間・行頭・改行・ア行」

⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。(対)守。「正二位行大納言」

⑥問屋。みせ。「銀行・行員」▶もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。

[解字]

解字

〔行部0画/6画/教育/2552・3954〕

〔音〕コウ〈カウ〉(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉) アン(唐)

〔訓〕いく・ゆく・おこなう (名)みち・ゆき・つら

[意味]

①ゆく。

㋐歩いていく。すすむ。「行進・行住坐臥ぎょうじゅうざが・歩行・通行・急行」

㋑よそへ出かける。旅(にゆく)。「行を共にする」「行程・行李こうり・行在所あんざいしょ・壮行・紀行」

㋒ゆかせる。すすめる。動かす。「行軍・行文・行脚あんぎゃ・発行・刊行」

㋓持ちあるく。「行火あんか・行灯あんどん」

㋔歩きながら。ゆくゆく。「行吟・行商ぎょうしょう」

②おこなう。

㋐ある事をする。おこない。ふるまい。「行為・行政ぎょうせい・興行こうぎょう・言行・品行・非行」

㋑ギョウ〔仏〕悟りにいたるための実践。「無言の行」「行者・勤行ごんぎょう・修行しゅぎょう・難行」

③とどこおらない。

㋐ギョウ漢字の書体の一つ。「行書・楷行草かいぎょうそう」

㋑漢詩の一体。音調がとどこおらない詩。「琵琶びわ行」

④ギョウ(文字の)たてのならび。「行列・行間・行頭・改行・ア行」

⑤ギョウ令制で、官位を称する際、官が位に相応せず低い官である場合に挿入する語。(対)守。「正二位行大納言」

⑥問屋。みせ。「銀行・行員」▶もと、同列に並ぶ意から、中国の唐・宋そう以後に起こった同業組合の称。

[解字]

解字 十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。

[下ツキ

悪行・易行道・移行・一行・印行・淫行・運行・横行・汚行・改行・蟹行・角行・寒行・願行・刊行・慣行・敢行・緩行・雁行・奇行・紀行・逆行・急行・躬行・凶行・強行・挙行・吟行・銀行・苦行・径行・携行・決行・血行・兼行・現行・言行・興行・孝行・航行・五行・勤行・山行・私行・試行錯誤・施行・膝行・実行・執行・舟行・醜行・獣行・修行・巡行・順行・所行・諸行・徐行・進行・遂行・水行・随行・性行・盛行・先行・専行・潜行・善行・壮行・操行・走行・遡行・素行・即行・続行・大行・退行・代行・他行・蛇行・単行・断行・知行・直行・通行・同行・徳行・篤行・独行・鈍行・難行・爬行・跛行・発行・板行・版行・犯行・蛮行・非行・飛行・尾行・微行・百行・品行・奉行・併行・平行・並行・暴行・歩行・密行・夜行・遊行・洋行・予行・乱行・力行・陸行・履行・流行・旅行・励行・厲行・連行

[難読]

行纏はばき・行縢むかばき・行方ゆくえ・行衛ゆくえ

十字路を描いた象形文字。人通りの多い大通り(を歩いて進む)の意。

[下ツキ

悪行・易行道・移行・一行・印行・淫行・運行・横行・汚行・改行・蟹行・角行・寒行・願行・刊行・慣行・敢行・緩行・雁行・奇行・紀行・逆行・急行・躬行・凶行・強行・挙行・吟行・銀行・苦行・径行・携行・決行・血行・兼行・現行・言行・興行・孝行・航行・五行・勤行・山行・私行・試行錯誤・施行・膝行・実行・執行・舟行・醜行・獣行・修行・巡行・順行・所行・諸行・徐行・進行・遂行・水行・随行・性行・盛行・先行・専行・潜行・善行・壮行・操行・走行・遡行・素行・即行・続行・大行・退行・代行・他行・蛇行・単行・断行・知行・直行・通行・同行・徳行・篤行・独行・鈍行・難行・爬行・跛行・発行・板行・版行・犯行・蛮行・非行・飛行・尾行・微行・百行・品行・奉行・併行・平行・並行・暴行・歩行・密行・夜行・遊行・洋行・予行・乱行・力行・陸行・履行・流行・旅行・励行・厲行・連行

[難読]

行纏はばき・行縢むかばき・行方ゆくえ・行衛ゆくえ

広辞苑に「行」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む