複数辞典一括検索+![]()

![]()

アンタント【entente フランス】🔗⭐🔉

アンタント【entente フランス】

協商。協約。

アントルプルヌール【entrepreneur フランス】🔗⭐🔉

アントルプルヌール【entrepreneur フランス】

⇒アントレプレナー

アントルメ【entremets フランス】🔗⭐🔉

アントルメ【entremets フランス】

西洋料理のコースで、デザートに出る甘味菓子。古くはロースト料理の後に出る、甘いものも含む軽い料理。

アントレ【entrée フランス】🔗⭐🔉

アントレ【entrée フランス】

フランス料理で、献立の中の最初の料理。本来は正餐において魚料理とロースト料理の間に出す、献立の中心をなす温かい肉料理を指すが、現在はオードブルとほぼ同義に用いる。

アントレプレナー【entrepreneur】🔗⭐🔉

アントレプレナー【entrepreneur】

企業家。起業家。独創性と冒険性によって、いわゆる経営者と区別していう。アントルプルヌール。

エンターテイナー【entertainer】🔗⭐🔉

エンターテイナー【entertainer】

人を楽しませる語りや芸をする人。「天性の―」

エンターテインメント【entertainment】🔗⭐🔉

エンターテインメント【entertainment】

(エンターテイメントとも)娯楽。演芸。余興。

エンタープライズ【enterprise】🔗⭐🔉

エンタープライズ【enterprise】

企業。事業。会社。

エンタイトル🔗⭐🔉

エンタイトル

(entitled baseの略)野球で、規則により打者・走者に進塁が認められること。打球がバウンドして外野席に入った場合、送球がダッグ‐アウトに入った場合など。安全進塁権。「―‐ツーベース」

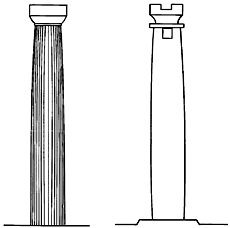

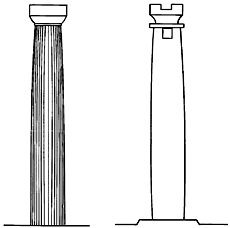

エンタシス【entasis】🔗⭐🔉

エンタシス【entasis】

上方が細くなる円柱の中ほどにつけたわずかなふくらみ。視覚上の安定感を与えるために施す。ギリシア・ローマ・ルネサンス建築の柱に用いた。法隆寺金堂の柱などもこれに属する。胴張り。

エンタシス

エンタブレチュア【entablature】🔗⭐🔉

エンタブレチュア【entablature】

古代ギリシア・ローマ建築で、柱列で支えられる水平に連なる部分。コーニス・フリーズ・アーキトレーヴから成る。

エンタルピー【enthalpy】🔗⭐🔉

エンタルピー【enthalpy】

(ギリシア語のenthalpo(温まる)に由来)熱力学的な状態量の一つ。内部エネルギーに圧力と体積との積を加えた量。熱関数。

エンテレケイア【entelecheia ギリシア・Entelechie ドイツ】🔗⭐🔉

エンテレケイア【entelecheia ギリシア・Entelechie ドイツ】

アリストテレス哲学の重要概念。語源的にはtelos(目的)に達している状態で、可能態としての質料がその目的とする形相を実現し、運動が完結した状態。近くは、生物学者ドリーシュ(H. Driesch1867〜1941)などの新活力説(生気論)において生命の非物質的原理とされる。エンテレキー。→エネルゲイア

エントランス【entrance】🔗⭐🔉

エントランス【entrance】

入り口。玄関。

⇒エントランス‐フィー【entrance fee】

⇒エントランス‐ホール【entrance hall】

エントランス‐フィー【entrance fee】🔗⭐🔉

エントランス‐フィー【entrance fee】

入場料。入会金。参加費。

⇒エントランス【entrance】

エントランス‐ホール【entrance hall】🔗⭐🔉

エントランス‐ホール【entrance hall】

建物の入口につながる広間。玄関ホール。また、ホームページの入口。

⇒エントランス【entrance】

エントリー【entry】🔗⭐🔉

エントリー【entry】

競技などへの参加申込み。

エントロピー【entropy】🔗⭐🔉

エントロピー【entropy】

(energieに変化の意のギリシア語tropeを加えた語)

①クラウジウスが命名した熱学上の概念。熱平衡にある系で、準静的に加えられた熱量をその系の絶対温度で割った値をエントロピーの増加分と定義する。可逆変化ならエントロピーは一定、不可逆変化では必ず増大する(熱力学第2法則)。統計力学的意味づけはボルツマンによって与えられ、エントロピーが大きい状態は乱雑さの度合が大きいことを示す。

②情報量の定義指標として、シャノンが1を拡張したもの。情報源を観測したときに得られる情報量の期待値。

⇒エントロピー‐ぞうだい‐そく【エントロピー増大則】

き‐ぎょう【企業】‥ゲフ🔗⭐🔉

き‐ぎょう【企業】‥ゲフ

(enterprise)生産・営利の目的で、生産要素を総合し、継続的に事業を経営すること。また、その経営の主体。

⇒きぎょう‐いしき【企業意識】

⇒きぎょう‐か【企業家】

⇒きぎょう‐かいけい【企業会計】

⇒きぎょう‐かいけい‐げんそく【企業会計原則】

⇒きぎょうかん‐しんよう【企業間信用】

⇒きぎょう‐くみあい【企業組合】

⇒きぎょう‐けいれつ【企業系列】

⇒きぎょう‐けつごう【企業結合】

⇒きぎょう‐ごうどう【企業合同】

⇒きぎょう‐しゃ【企業者】

⇒きぎょう‐しゅうだん【企業集団】

⇒きぎょう‐しゅうちゅう【企業集中】

⇒きぎょう‐しょとく【企業所得】

⇒きぎょう‐たんぽつき‐しゃさい【企業担保付社債】

⇒きぎょうない‐きょういく【企業内教育】

⇒きぎょうない‐ぼうえき【企業内貿易】

⇒きぎょう‐ねんきん【企業年金】

⇒きぎょう‐の‐しゃかいてき‐せきにん【企業の社会的責任】

⇒きぎょう‐ばいしゅう【企業買収】

⇒きぎょう‐ふうど【企業風土】

⇒きぎょう‐ぶっかしすう【企業物価指数】

⇒きぎょう‐ぶんか【企業文化】

⇒きぎょうべつ‐くみあい【企業別組合】

⇒きぎょうよう‐ざいさん【企業用財産】

⇒きぎょう‐りんり【企業倫理】

⇒きぎょう‐れんごう【企業連合】

きょう‐しょう【協商】ケフシヤウ🔗⭐🔉

きょう‐しょう【協商】ケフシヤウ

①協議して取りはからうこと。

②〔法〕(entente フランス)国家間の相互協調関係またはその取決め。通常、同盟ほど強固でないものをいう。「三国―」

そうご‐ふじょ【相互扶助】サウ‥🔗⭐🔉

そうご‐ふじょ【相互扶助】サウ‥

①互いに助け合うこと。互助ごじょ。

②(entr'aide フランス)クロポトキンがダーウィンの生存競争説に反対して主張した学説。生物や社会の進化は生存競争や闘争によるのではなく、自発的に助け合うことによるとする。

⇒そう‐ご【相互】

そ‐がい【疎外】‥グワイ🔗⭐🔉

そ‐がい【疎外】‥グワイ

①うとんじ、よそよそしくすること。

②〔哲〕(alienation イギリス・Entfremdung ドイツ)ヘーゲルでは、精神が自己を否定して、自己にとってよそよそしい他者になること。マルクスはこれを継承して、人間が自己の作りだしたもの(生産物・制度など)によって支配される状況、さらに資本主義社会において人間関係が主として利害打算の関係と化し、人間性を喪失しつつある状況を表す語として用いた。→自己疎外

たいはい‐げいじゅつ【退廃芸術】🔗⭐🔉

たいはい‐げいじゅつ【退廃芸術】

(Entartete Kunst ドイツ)ナチス‐ドイツが、健全な「ドイツ芸術」に対し、表現主義・バウハウス等の近代芸術運動を伝統・良俗に反する芸術として呼んだ語。その後対象は広がり、マチス・ゴッホ・レンブラントまで及ぶ。

⇒たい‐はい【退廃・頽廃】

とう‐き【投企】🔗⭐🔉

とう‐き【投企】

(Entwurf ドイツ・projet フランス)実存哲学の用語。自己の存在の可能性を未来に向かって投げ企てること。現存在がつねにすでに自己の可能性に開かれている構造において、能動的な側面(了解)をいう。企投。↔被投性

広辞苑に「ENT」で始まるの検索結果 1-24。