複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (25)

えだ【枝】🔗⭐🔉

え‐だいこ【柄太鼓】🔗⭐🔉

え‐だいこ【柄太鼓】

柄をつけた太鼓。

えだ‐うち【枝打ち】🔗⭐🔉

えだ‐うち【枝打ち】

樹木の枯枝・下枝などを切り落とすこと。主に、節のない材を得るために行う。枝下ろし。打ち枝。

えだ‐うつり【枝移り】🔗⭐🔉

えだ‐うつり【枝移り】

鳥が枝から枝へと飛び移ること。

えだ‐えだ【枝枝】🔗⭐🔉

えだ‐えだ【枝枝】

①多くの枝。

②兄弟・親族・子孫など一族の人々。栄華物語紫野「―栄え出でさせ給ふを」

えだ‐おうぎ【枝扇】‥アフギ🔗⭐🔉

えだ‐おうぎ【枝扇】‥アフギ

葉のついたままの枝を扇に代用したもの。枕草子12「なしの木…もとより打ち切りて定澄僧都の―にせばや」

えだ‐おとり【枝劣り】🔗⭐🔉

えだ‐おとり【枝劣り】

(幹から出た枝が幹よりは劣っていることから)父祖より子孫の劣っていること。宇津保物語祭使「今日よりや―すと人のいふらむ」

えだ‐おろし【枝下ろし】🔗⭐🔉

えだ‐おろし【枝下ろし】

(→)「枝打ち」に同じ。

えだ‐かき【枝掻き】🔗⭐🔉

えだ‐かき【枝掻き】

ウルシの枝木から漆を採取すること。

えだ‐がき【枝柿】🔗⭐🔉

えだ‐がき【枝柿】

①枝のついたままの柿の実。好色五人女2「唐瓜―かざる事のをかし」

②つるし柿。誹風柳多留15「―の種を出すのに目がすわり」

えだ‐がみ【枝神・裔神】🔗⭐🔉

えだ‐がみ【枝神・裔神】

末社の神。

えだ‐かもじ【枝髢】🔗⭐🔉

えだ‐かもじ【枝髢】

髪を長く見せるためにつぎ足す髢。

えだ‐がわ【枝川】‥ガハ🔗⭐🔉

えだ‐がわ【枝川】‥ガハ

本流に対して、支流。えだながれ。

えだ‐がわり【枝変り】‥ガハリ🔗⭐🔉

えだ‐がわり【枝変り】‥ガハリ

枝など植物体の一部分が母体と変わった形質になること。花の色変り、葉の斑入りと同様、体細胞突然変異の一種。その部分の種子または接穂はその変異形質を遺伝する。これを利用して果樹などの品種改良を行う。温州蜜柑から早生温州の生じたのは、その例。芽条変異。

え‐だくみ【画工】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐だくみ【画工】ヱ‥

絵かき。絵師。

⇒えだくみ‐の‐つかさ【画工司】

えだくみ‐の‐つかさ【画工司】ヱ‥🔗⭐🔉

えだくみ‐の‐つかさ【画工司】ヱ‥

律令制で、中務なかつかさ省に属し、絵画・彩色などの事をつかさどる役所。えどころのつかさ。

⇒え‐だくみ【画工】

えだ‐ぐり【枝栗】🔗⭐🔉

えだ‐ぐり【枝栗】

枝のついた栗の実。

えだ‐げ【枝毛】🔗⭐🔉

えだ‐げ【枝毛】

毛髪の先が枝のように分岐したもの。

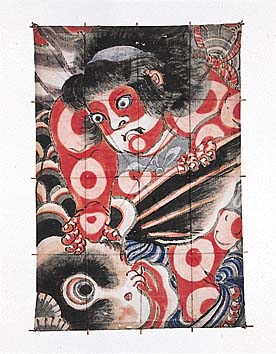

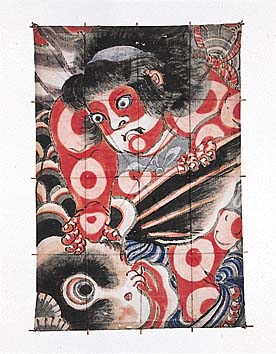

え‐だこ【絵凧】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐だこ【絵凧】ヱ‥

絵模様の描いてある凧。→字凧

六角凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

津軽凧(青森)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

津軽凧(青森)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(秋田)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(秋田)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

津軽凧(青森)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

津軽凧(青森)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(秋田)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(秋田)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

えだ‐ごう【枝郷】‥ガウ🔗⭐🔉

えだ‐ごう【枝郷】‥ガウ

中世・近世、開発により新しくできた村の称。元の村である本郷(元郷)に対していう。枝村。

えだ‐さし【枝差】🔗⭐🔉

えだ‐さし【枝差】

草木の枝のさし出たようす。えだぶり。宇津保物語楼上下「―をかしう、めづらかなる木ども」

えだ‐ざし【枝挿し】🔗⭐🔉

えだ‐ざし【枝挿し】

枝を取って挿木とするもの。

えだ‐さんご【枝珊瑚】🔗⭐🔉

えだ‐さんご【枝珊瑚】

木の枝の形をした珊瑚。

えだ‐した【枝下】🔗⭐🔉

えだ‐した【枝下】

樹木の最も下の枝から地表までの長さ。

えだ‐しゃくとり【枝尺蠖】🔗⭐🔉

えだ‐しゃくとり【枝尺蠖】

(→)「しゃくとりむし」に同じ。

大辞林の検索結果 (49)

えだ【枝】🔗⭐🔉

えだ 【枝】

■一■ [0] (名)

(1)植物の主幹から分かれた茎。側芽や不定芽の発達したもの。「―が茂る」

(2)ものの本体・本筋から分かれ出たもの。「本筋からはずれた―の話」

(3)からだの手や足。四肢。「―を引き闕(カ)きて/古事記(中訓)」

(4)一族。子孫。「北家のすゑ,いまに―ひろごり給へり/大鏡(道長)」

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)木の枝を数えるのに用いる。「一―の梅」

(2)細長い物を数えるのに用いる。「長持三十―/平家 10」

(3)〔昔,贈り物を木の枝に添えて差し出したことから〕

贈り物を数えるのに用いる。「雉一―奉らせ給ふ/源氏(行幸)」

え-だいこ【柄太鼓】🔗⭐🔉

え-だいこ [2] 【柄太鼓】

柄のつけてある太鼓。

→団扇(ウチワ)太鼓

えだ-うち【枝打ち】🔗⭐🔉

えだ-うち [0] 【枝打ち】 (名)スル

発育を促したり,節のないよい材を得るために樹木の下枝を切りはらうこと。枝下ろし。「庭木を―する」

えだ-うつり【枝移り】🔗⭐🔉

えだ-うつり [0] 【枝移り】 (名)スル

鳥などが枝から枝へと移ること。

えだ-おとり【枝劣り】🔗⭐🔉

えだ-おとり 【枝劣り】

〔幹より枝の方が劣っていることから〕

父祖より子孫の劣っていること。「もと見れば高き桂も今日よりや―すと人のいふらむ/宇津保(祭の使)」

えだ-おろし【枝下ろし】🔗⭐🔉

えだ-おろし [3] 【枝下ろし】 (名)スル

「枝打(エダウ)ち」に同じ。

えだ-がみ【枝神・裔神】🔗⭐🔉

えだ-がみ 【枝神・裔神】

末社に祀(マツ)られている神。

えだ-がわ【枝川】🔗⭐🔉

えだ-がわ ―ガハ [0] 【枝川】

(本流に対して)支流。

えだ-がわり【枝変(わ)り】🔗⭐🔉

えだ-がわり ―ガハリ [3] 【枝変(わ)り】

植物体の一部の枝のみが他と異なる遺伝形質を示す現象。芽の始原細胞における体細胞遺伝子の突然変異によって起こる。長十郎ナシから二十世紀ナシを得たのがこの例である。芽条変異。

えだ-ぎ【枝木】🔗⭐🔉

えだ-ぎ [0] 【枝木】

木の枝。

えだきり-ばさみ【枝切り鋏】🔗⭐🔉

えだきり-ばさみ [5] 【枝切り鋏】

樹木の剪定(センテイ)に用いる鋏。

え-だくみ【画工】🔗⭐🔉

え-だくみ  ― 【画工】

絵かき。絵師。「―白加(=人ノ名)/日本書紀(崇峻訓)」

― 【画工】

絵かき。絵師。「―白加(=人ノ名)/日本書紀(崇峻訓)」

― 【画工】

絵かき。絵師。「―白加(=人ノ名)/日本書紀(崇峻訓)」

― 【画工】

絵かき。絵師。「―白加(=人ノ名)/日本書紀(崇峻訓)」

えだくみ-の-つかさ【画工司】🔗⭐🔉

えだくみ-の-つかさ  ― 【画工司】

律令制で,中務(ナカツカサ)省に属し,宮廷の絵の用具や絵画・彩色をつかさどった役所。808年廃止され,のち絵所(エドコロ)となった。

― 【画工司】

律令制で,中務(ナカツカサ)省に属し,宮廷の絵の用具や絵画・彩色をつかさどった役所。808年廃止され,のち絵所(エドコロ)となった。

― 【画工司】

律令制で,中務(ナカツカサ)省に属し,宮廷の絵の用具や絵画・彩色をつかさどった役所。808年廃止され,のち絵所(エドコロ)となった。

― 【画工司】

律令制で,中務(ナカツカサ)省に属し,宮廷の絵の用具や絵画・彩色をつかさどった役所。808年廃止され,のち絵所(エドコロ)となった。

えだ-ぐり【枝栗】🔗⭐🔉

えだ-ぐり [0] 【枝栗】

枝のついたまま折り取った栗の実。

えだ-げ【枝毛】🔗⭐🔉

えだ-げ [0] 【枝毛】

毛髪の先が枝のように裂けたもの。

えだ-ざし【枝差し】🔗⭐🔉

えだ-ざし 【枝差し】

枝振り。「竜胆(リンドウ)は,―などもむつかしけれど/枕草子 67」

えだ-ざし【枝挿し】🔗⭐🔉

えだ-ざし [0] 【枝挿し】

挿し木の一。枝を挿し穂として用いるもの。

えだ-さんご【枝珊瑚】🔗⭐🔉

えだ-さんご [3] 【枝珊瑚】

枝の形をしたサンゴ。

えだ-した【枝下】🔗⭐🔉

えだ-した [0] 【枝下】

地面から力枝までの幹の部分。

えだ-しゃく【枝尺】🔗⭐🔉

えだ-しゃく [0] 【枝尺】

シャクガ科エダシャク亜科のガの総称。後ろばねの第五脈を欠くことが特徴。幼虫はシャクトリムシで,広葉樹の葉を食う。エダシャクトリ。エダシャクガ。

えだ-じろ【枝城】🔗⭐🔉

えだ-じろ [0] 【枝城】

(本城を根城と呼ぶのに対して)出城(デジロ)。支城。

えだ-ずみ【枝炭】🔗⭐🔉

えだ-ずみ [0] 【枝炭】

ツツジなどの細い木の枝を焼いてつくった炭。火のおこりを早くするために茶道で用いる。上に胡粉(ゴフン)を塗った白炭(シロズミ)と,塗らない山色(ヤマイロ)の二種がある。

え-だち【役】🔗⭐🔉

え-だち 【役】

(1)古代,朝廷が人民に課した労役。律令制では特に歳役・雑徭(ゾウヨウ)をいう。夫役(ブヤク)。「―を罷(ヤ)めしめたまふ/日本書紀(顕宗訓)」

(2)戦役。戦い。徴兵。「此の―に至りて意(ミココロ)に窮誅(コロ)さむと欲(オモホ)す/日本書紀(神武訓)」

えだ-ちょうし【枝調子】🔗⭐🔉

えだ-ちょうし ―テウシ [3] 【枝調子】

雅楽で,基本の六調子に対して,主音は同じで音階の違う調子。壱越(イチコツ)調に対しての沙陀(サダ)調,黄鐘(オウシキ)調に対する水調など五種がある。

えだ-づか【枝束】🔗⭐🔉

えだ-づか [2][0] 【枝束】

小屋組で,真束(シンヅカ)と陸梁(ロクバリ)の接点から斜めに出て,合掌を支えている方杖(ホウヅエ)。小屋方杖。

えだ-つき【枝付き】🔗⭐🔉

えだ-つき [0] 【枝付き】

枝のつき具合。枝ぶり。

えだ-つぎ【枝接ぎ】🔗⭐🔉

えだ-ながれ【枝流れ】🔗⭐🔉

えだ-ながれ [3] 【枝流れ】

支流。分流。枝川。

えだ-にく【枝肉】🔗⭐🔉

えだ-にく [0] 【枝肉】

家畜を屠殺(トサツ)後,放血して皮をはぎ,頭部・内臓と四肢の先端を取り除いた骨付きの肉。普通,脊柱に添って左右に二分したものをいう。

えだ-にょう【支繞】🔗⭐🔉

えだ-にょう ―ネウ [0] 【支繞】

⇒しにょう(支繞)

えだ-ね【支根】🔗⭐🔉

えだ-ね [0] 【支根】

主根から分かれ出た根。しこん。側根。

えだ-の-しゅじつ【枝の主日】🔗⭐🔉

えだ-の-しゅじつ 【枝の主日】

⇒棕櫚(シユロ)の主日(シユジツ)

えだ-は【枝葉】🔗⭐🔉

えだ-は [0] 【枝葉】

(1)枝と葉。

(2)物事の本質的でない,ささいな部分。枝葉末節。「―にこだわる」

(3)本家から分かれた者。また,家来・従者。「―の者は追つての御沙汰/人情本・梅児誉美(後)」

えだ-はらい【枝払い】🔗⭐🔉

えだ-はらい ―ハラヒ [3] 【枝払い】

伐採した木の枝を幹から切り離すこと。

→枝打ち

えだ-はり【枝張(り)】🔗⭐🔉

えだ-はり [0] 【枝張(り)】

樹木の枝の広がり具合。

えだ-ばり【枝針】🔗⭐🔉

えだ-ばり [0] 【枝針】

釣りで,胴突き仕掛けなどのように幹糸の途中から出してある針。

えだ-ばん【枝番】🔗⭐🔉

えだ-ばん [0] 【枝番】

〔「枝番号」の略〕

分類や順番を示す番号を,さらに細かく分けるときに付ける番号。

えたふなやま-こふん【江田船山古墳】🔗⭐🔉

えたふなやま-こふん 【江田船山古墳】

熊本県玉名郡菊水町江田にある前方後円墳。五世紀後半から六世紀初頭のもので,刀背に銘文を銀象眼した鉄製大刀が出土。

えだ-ぶり【枝振り】🔗⭐🔉

えだ-ぶり [0] 【枝振り】

枝の伸びたありさま。枝のかっこう。えださし。「―のいい松」

えだ-まめ【枝豆】🔗⭐🔉

えだ-まめ [0] 【枝豆】

まだ熟していない青い大豆を枝ごととったもの。さやのままゆでて食べる。[季]秋。

えだ-みち【枝道・岐路】🔗⭐🔉

えだ-みち [0] 【枝道・岐路】

(1)本道から分かれた道。横道。

(2)物事の本筋からはずれたところ。「話が―にそれる」

えだ-みや【枝宮】🔗⭐🔉

えだ-みや [0] 【枝宮】

「末社(マツシヤ)」に同じ。

エダム Edam

Edam 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

エダム [1]  Edam

Edam オランダ西部,エダム産の硬質のナチュラル-チーズ。球状で,表面を赤く着色。赤玉チーズ。

オランダ西部,エダム産の硬質のナチュラル-チーズ。球状で,表面を赤く着色。赤玉チーズ。

Edam

Edam オランダ西部,エダム産の硬質のナチュラル-チーズ。球状で,表面を赤く着色。赤玉チーズ。

オランダ西部,エダム産の硬質のナチュラル-チーズ。球状で,表面を赤く着色。赤玉チーズ。

えだ-むら【枝村】🔗⭐🔉

えだ-むら [0] 【枝村】

江戸時代,開拓などによって本村から分立した村。元の村は親村・親郷という。

えだぶり【枝ぶりのよい松】(和英)🔗⭐🔉

えだぶり【枝ぶりのよい松】

a shapely pine tree.

えだまめ【枝豆】(和英)🔗⭐🔉

えだまめ【枝豆】

green soybeans.

広辞苑+大辞林に「えだ」で始まるの検索結果。もっと読み込む