複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (49)

えん【円】ヱン🔗⭐🔉

えん【円】ヱン

①まるいこと。まるいもの。

②数学で、一平面上で、一定点(中心)から等距離(半径)にある点の軌跡。また、それによって囲まれた内部。その軌跡を円周ともいう。直角座標系に関して、原点を中心とした半径rの円は

x2+y2=r2

と表される。

③日本の貨幣の単位。1871年(明治4)制定。

えんい【円位】ヱンヰ🔗⭐🔉

えんい【円位】ヱンヰ

西行さいぎょうの法名。

えん‐うんどう【円運動】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐うんどう【円運動】ヱン‥

円周上をまわる運動。

えん‐か【円価】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐か【円価】ヱン‥

円の貨幣価値。円の対外的購買価値。

えん‐か【円貨】ヱンクワ🔗⭐🔉

えん‐か【円貨】ヱンクワ

日本の円単位の貨幣。

⇒えんか‐てがた【円貨手形】

えん‐がい【円蓋】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐がい【円蓋】ヱン‥

まるいおおい。アーチ形天井。ドーム。

えん‐がく【円覚】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐がく【円覚】ヱン‥

〔仏〕円満な悟り。一切衆生しゅじょうの中にある悟りの本性(本覚)をいう。

えんがく‐きょう【円覚経】ヱン‥キヤウ🔗⭐🔉

えんがく‐きょう【円覚経】ヱン‥キヤウ

仏書。北インドの仏陀多羅ぶっだたらの訳と伝えるが、おそらく中国で作られた偽経。1巻。詳しくは「大方広円覚修多羅了義経」。宋代以降の仏教に大きな影響を与え、特に禅宗で重んじられる。

えんがく‐じ【円覚寺】ヱン‥🔗⭐🔉

えんがく‐じ【円覚寺】ヱン‥

鎌倉市山ノ内にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号は瑞鹿山。1282年(弘安5)北条時宗の開創。開山は無学祖元。鎌倉五山の第2位。明治初年に至り臨済禅近代化の先鋒として復興。舎利殿は禅宗様建築の代表的遺構。

円覚寺山門

撮影:関戸 勇

えん‐かつ【円滑】ヱンクワツ🔗⭐🔉

えん‐かつ【円滑】ヱンクワツ

①かどだたず、なめらかなこと。

②物事がさしさわりなく行われること。「―に事を運ぶ」

えんか‐てがた【円貨手形】ヱンクワ‥🔗⭐🔉

えんか‐てがた【円貨手形】ヱンクワ‥

手形面の記載金額が円貨で表示されている外国為替手形。邦貨手形。↔外貨手形

⇒えん‐か【円貨】

えん‐かわせ【円為替】ヱンカハセ🔗⭐🔉

えん‐かわせ【円為替】ヱンカハセ

円貨建ての外国為替。

えん‐かん【円環】ヱンクワン🔗⭐🔉

えん‐かん【円環】ヱンクワン

まるい輪。まるくつながっているもの。

⇒えんかん‐めん【円環面】

えん‐かんすう【円関数】ヱンクワン‥🔗⭐🔉

えん‐かんすう【円関数】ヱンクワン‥

(circular function)(→)三角関数に同じ。

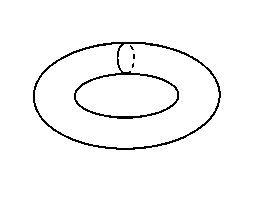

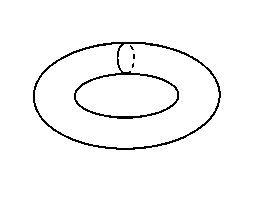

えんかん‐めん【円環面】ヱンクワン‥🔗⭐🔉

えんかん‐めん【円環面】ヱンクワン‥

(→)トーラスに同じ。

⇒えん‐かん【円環】

えん‐き【円規】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐き【円規】ヱン‥

(→)コンパス1㋐に同じ。

えんきかっぽう【円機活法】ヱン‥クワツパフ🔗⭐🔉

えんきかっぽう【円機活法】ヱン‥クワツパフ

類書。24巻。明の王世貞が校定。古典・故事・熟語・成句などを掲げ、作詩者の便宜に供した書。和刻本も多い。

えん‐きゅう【円丘】ヱンキウ🔗⭐🔉

えん‐きゅう【円丘】ヱンキウ

①円い小山。円い塚。

②古代中国で、天子が冬至に天を祭るため、郊外に築いた円形の壇。日本でも行われた。円壇。圜丘。

えん‐きゅう【円球】ヱンキウ🔗⭐🔉

えん‐きゅう【円球】ヱンキウ

まるいたま。

えん‐ぎょう【円教】ヱンゲウ🔗⭐🔉

えん‐ぎょう【円教】ヱンゲウ

〔仏〕欠けるところのない円満な教え。諸宗の教判で、最も価値の高い究極の教えが円教とされる。例えば、天台宗では化法四教の最後で法華経をいい、華厳宗では五教の最後で華厳経をいう。→五時八教

えんぎょう‐じ【円教寺】ヱンゲウ‥🔗⭐🔉

えんぎょう‐じ【円教寺】ヱンゲウ‥

姫路市書写にある天台宗の寺。山号は書写山。平安中期、性空の開創。西国三十三所第27番の札所で、特色ある山上伽藍を有する。書写寺。

えん‐グラフ【円グラフ】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐グラフ【円グラフ】ヱン‥

中心点を要かなめとして扇状に円を区切り、区切った各部分の面積の大きさによって数量の相互関係を表したグラフ。扇形グラフ。

えん‐シフト【円シフト】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐シフト【円シフト】ヱン‥

商社などが、輸入決済資金をドルなどの外貨から円に変えること。

えん‐タク【円タク】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐タク【円タク】ヱン‥

(一円タクシーの略)大正末期から昭和初期にかけて、大阪と東京市内を料金1円均一で走ったタクシー。転じて、一般の流しのタクシーにもいった。

えん‐ピッチ【円ピッチ】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐ピッチ【円ピッチ】ヱン‥

(circular pitch)歯車で、ピッチ円上の歯の1点から次の歯の相当点までの円弧の長さ。CP

えん‐やす【円安】ヱン‥🔗⭐🔉

えん‐やす【円安】ヱン‥

為替相場で、相手の外貨に対する日本の円の価値が低い場合をいう。例えば、1ドルが100円は1ドルが90円に比して円安。↔円高

つぶ‐つぶ【円円】🔗⭐🔉

つぶ‐つぶ【円円】

まるまると肥えたさま。源氏物語空蝉「いと白うをかしげに―と肥えて」

つぶ‐ら【円ら】🔗⭐🔉

つぶ‐ら【円ら】

まるいこと。まるくふくらかなこと。〈履中紀訓注〉。「―な瞳ひとみ」

⇒つぶら‐じい【円ら椎】

つぶら‐か【円らか】🔗⭐🔉

つぶら‐か【円らか】

つぶらなさま。まるいさま。まるまる。宇津保物語国譲下「いと―に白く肥え給へり」

まど‐い【円居・団居】‥ヰ🔗⭐🔉

まど‐い【円居・団居】‥ヰ

(古くはマトイとも)

①人々がまるく並びすわること。くるまざ。古今和歌集雑「思ふどち―せる夜は唐錦たたまく惜しき物にぞありける」

②親しく集まり合うこと。団欒だんらん。神楽歌、榊「八十氏人やそうじびとぞ―せりける」。「夕食ゆうげの―」

まど・いる【円居る・団居る】マドヰル🔗⭐🔉

まど・いる【円居る・団居る】マドヰル

〔自上一〕

団欒だんらんする。宇津保物語梅花笠「氏人の―・ゐる今日は」

まど‐か【円か】🔗⭐🔉

まど‐か【円か】

(古くはマトカとも)

①まるいさま。まんまるなさま。伊勢物語集「久方の月の―になる頃は」

②満ち足りて安らかなさま。おだやかなさま。まどやか。日葡辞書「マトカナヒト」。「夢―」

まど‐やか【円やか】🔗⭐🔉

まど‐やか【円やか】

(→)「まどか」に同じ。

まる【丸・円】🔗⭐🔉

まる【丸・円】

[一]〔名〕

(マロの転)

①まるい形。球形。また、円形。平治物語「紫すそごの鎧に、菊の―を黄に返したるすそ金物をぞ打つたりける」

②城郭の内部。「本―」「二の―」

③正しいこと。間違っていないこと。また、それを表す○印。「―をもらう」

④金銭の隠語。

⑤上方で、スッポンの異称。浮世風呂2「―とは何だヱ。御当地でいふすつぽんぢやがな」

⑥鷹狩の用語で、鶴の胆。

⑦句点。また、半濁音符。

⑧日本紙を数えるのにいう語。半紙は6締しめ、美濃紙は4締、奉書紙は10束、杉原紙は8束を1丸とする。

⑨欠けたところのないこと。完全。浮世風呂2「年明といふものは借金が多くて―の裸で出ますさうだから」。「―のまま」

[二]〔接頭〕

①全きこと。欠けないこと。すべて、そのままのさま。「―もうけ」「―洗い」

②数が満ちること。「―1年」

[三]〔接尾〕

①「麻呂」の転。人名の下に付ける語。「牛若―」

②名刀の名の下に付ける語。「蜘蛛切―」

③鎧の名の下に付ける語。「筒―」

④笛・箏そうなど楽器の名の下に付ける語。「富士―」

⑤船舶の名の下に付ける語。「氷川―」

◇「円」は、[一]1で平面的な形(円形)の場合に使う。

まる・い【円い・丸い】🔗⭐🔉

まる・い【円い・丸い】

〔形〕[文]まる・し(ク)

(マロシの転)

①円形である。球形である。四河入海「石磨いしうすは―・い物なる程に輪と云ふぞ」。「―・いおめめ」

②かどかどしくない。穏やかである。欠けた所がない。円満である。「―・くおさめる」「人格が―・い」

③角がない。ふっくらしている。「背を―・くする」「―・いあご」

◇「円」は、主に平面的に見た形が円形の場合に使う。

⇒丸い卵も切りようで四角

○丸い卵も切りようで四角まるいたまごもきりようでしかく

物事はやり方次第で円満にも行けば、角立つこともある。

⇒まる・い【円い・丸い】

まる‐がお【円顔・丸顔】‥ガホ🔗⭐🔉

まる‐がお【円顔・丸顔】‥ガホ

まるい形の顔。世間胸算用2「頬さきの握り出したる―も見よし」

まる‐はなばち【円花蜂・丸花蜂】🔗⭐🔉

まる‐はなばち【円花蜂・丸花蜂】

ミツバチ科マルハナバチ属のハチの総称。社会生活をし、形はややミツバチに似るが、はるかに大形。全体が黄褐色の長毛におおわれ、腹に黒帯がある。やや寒地・山地にすみ、花粉媒介昆虫として重要。マルハナバチ・クロマルハナバチなど。

マルハナバチ

撮影:海野和男

まる‐み【丸み・円み】🔗⭐🔉

まる‐み【丸み・円み】

まるい様子。まるい程度。また、円満な様子。「―をおびる」「人間に―が出てくる」

まろ【丸・円】🔗⭐🔉

まろ【丸・円】

(マルの古形)

①まるい形であるさま。源氏物語手習「―なる頭つき行き違ひ騒ぎたるも」

②丸丸とふとっているさま。源氏物語宿木「―に美しく肥えたる人の」

③銭の隠語。まる。

まろ・い【円い・丸い】🔗⭐🔉

まろ・い【円い・丸い】

〔形〕[文]まろ・し(ク)

①円形である。まるい。徒然草「閑院殿の櫛形の穴は―・くふちもなくてぞありし」

②かどだたない。おだやかである。

③欠けた所がない。円満である。

まろ‐か・す【丸かす・円かす】🔗⭐🔉

まろ‐か・す【丸かす・円かす】

〔他四〕

①丸いかたまりにする。丸める。今昔物語集5「猿の子が大きさに―・して鷲に与へつ」

②一つにまとめる。孝徳紀「天の下を混まろかし斉ひとしめて治めたまふ」

③髪を剃って坊主にする。

まろが・る【丸がる・円がる】🔗⭐🔉

まろが・る【丸がる・円がる】

〔自下二〕

(古くは清音)

①物がまるく凝り固まる。まるくなる。神代紀上「天地あめつち混まろかれ成る時に」

②固まりあう。一つになる。源氏物語夕霧「御額髪の濡れ―・れたる」

まろがれ‐あ・う【円がれ合ふ】‥アフ🔗⭐🔉

まろがれ‐あ・う【円がれ合ふ】‥アフ

〔自四〕

互いに寄り集まって丸くなる。ひとところに集まりあう。狭衣物語1「一つに―・ひたる程に」

まろ・ぐ【円ぐ・丸ぐ】🔗⭐🔉

まろ・ぐ【円ぐ・丸ぐ】

〔他下二〕

まるめる。ひとまとめにする。まとめる。宇治拾遺物語2「これを薄に打つに、七八千枚に打ちつ。これを―・げて」

まろ‐み【丸み・円み】🔗⭐🔉

まろ‐み【丸み・円み】

まるいこと。また、味などがおだやかであること。まるみ。

まろ‐やか【円やか】🔗⭐🔉

まろ‐やか【円やか】

①形がまるいさま。まろらか。

②味などが、おだやかなさま。

まろ‐らか【円らか】🔗⭐🔉

まろ‐らか【円らか】

まろやか。源氏物語宿木「腕かいなをさしいでたるが―にをかしげなるほども」

[漢]円🔗⭐🔉

円 字形

筆順

筆順

〔冂部2画/4画/教育/1763・315F〕

[圓] 字形

〔冂部2画/4画/教育/1763・315F〕

[圓] 字形

〔囗部10画/13画/5204・5424〕

〔音〕エン〈ヱン〉(呉)(漢)

〔訓〕まるい・まどか

[意味]

①まるい。かどがない。まる。(対)方。「円の中心」「円卓・円盤・半円・楕円だえん・前方後円墳」

②欠けるところがない。まどか。つぶら。「円満・円熟・関東一円」

③貨幣の単位。「円貨・日本円」。「一円」の略。「円本・円タク」

[解字]

「圓」は、形声。「囗」+音符「員」(=まるい)。まるいかこいの意。「円」は略字。[

〔囗部10画/13画/5204・5424〕

〔音〕エン〈ヱン〉(呉)(漢)

〔訓〕まるい・まどか

[意味]

①まるい。かどがない。まる。(対)方。「円の中心」「円卓・円盤・半円・楕円だえん・前方後円墳」

②欠けるところがない。まどか。つぶら。「円満・円熟・関東一円」

③貨幣の単位。「円貨・日本円」。「一円」の略。「円本・円タク」

[解字]

「圓」は、形声。「囗」+音符「員」(=まるい)。まるいかこいの意。「円」は略字。[ ]は異体字。

[下ツキ

一円・金円・正円・大円・大団円・楕円・長円・復円・方円

[難読]

円居まどい・円座わろうだ

]は異体字。

[下ツキ

一円・金円・正円・大円・大団円・楕円・長円・復円・方円

[難読]

円居まどい・円座わろうだ

筆順

筆順

〔冂部2画/4画/教育/1763・315F〕

[圓] 字形

〔冂部2画/4画/教育/1763・315F〕

[圓] 字形

〔囗部10画/13画/5204・5424〕

〔音〕エン〈ヱン〉(呉)(漢)

〔訓〕まるい・まどか

[意味]

①まるい。かどがない。まる。(対)方。「円の中心」「円卓・円盤・半円・楕円だえん・前方後円墳」

②欠けるところがない。まどか。つぶら。「円満・円熟・関東一円」

③貨幣の単位。「円貨・日本円」。「一円」の略。「円本・円タク」

[解字]

「圓」は、形声。「囗」+音符「員」(=まるい)。まるいかこいの意。「円」は略字。[

〔囗部10画/13画/5204・5424〕

〔音〕エン〈ヱン〉(呉)(漢)

〔訓〕まるい・まどか

[意味]

①まるい。かどがない。まる。(対)方。「円の中心」「円卓・円盤・半円・楕円だえん・前方後円墳」

②欠けるところがない。まどか。つぶら。「円満・円熟・関東一円」

③貨幣の単位。「円貨・日本円」。「一円」の略。「円本・円タク」

[解字]

「圓」は、形声。「囗」+音符「員」(=まるい)。まるいかこいの意。「円」は略字。[ ]は異体字。

[下ツキ

一円・金円・正円・大円・大団円・楕円・長円・復円・方円

[難読]

円居まどい・円座わろうだ

]は異体字。

[下ツキ

一円・金円・正円・大円・大団円・楕円・長円・復円・方円

[難読]

円居まどい・円座わろうだ

大辞林の検索結果 (50)

えん【円】🔗⭐🔉

えん  ン [1] 【円】

(1)まるいこと。また,そのもの。まる。「―を描く」

(2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。円周。また,これに囲まれた平面の部分。

(3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。一円は一〇〇銭。

ン [1] 【円】

(1)まるいこと。また,そのもの。まる。「―を描く」

(2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。円周。また,これに囲まれた平面の部分。

(3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。一円は一〇〇銭。

ン [1] 【円】

(1)まるいこと。また,そのもの。まる。「―を描く」

(2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。円周。また,これに囲まれた平面の部分。

(3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。一円は一〇〇銭。

ン [1] 【円】

(1)まるいこと。また,そのもの。まる。「―を描く」

(2)〔数〕 一平面上で定まった一点(中心)から一定の距離にある点全体からなる図形。円周。また,これに囲まれた平面の部分。

(3)1871年(明治4)に制定された日本の貨幣の単位。一円は一〇〇銭。

えんい【円位】🔗⭐🔉

えんい  ン

ン 【円位】

西行(サイギヨウ)の法名。

【円位】

西行(サイギヨウ)の法名。

ン

ン 【円位】

西行(サイギヨウ)の法名。

【円位】

西行(サイギヨウ)の法名。

えん-うんどう【円運動】🔗⭐🔉

えん-うんどう  ン― [3] 【円運動】

円周上を回る運動。等速円運動のときは常に円の中心に向かう向心力が働く。

ン― [3] 【円運動】

円周上を回る運動。等速円運動のときは常に円の中心に向かう向心力が働く。

ン― [3] 【円運動】

円周上を回る運動。等速円運動のときは常に円の中心に向かう向心力が働く。

ン― [3] 【円運動】

円周上を回る運動。等速円運動のときは常に円の中心に向かう向心力が働く。

えん-か【円価】🔗⭐🔉

えん-か  ン― [1] 【円価】

円の価値。日本円と外国貨幣との交換価値。

ン― [1] 【円価】

円の価値。日本円と外国貨幣との交換価値。

ン― [1] 【円価】

円の価値。日本円と外国貨幣との交換価値。

ン― [1] 【円価】

円の価値。日本円と外国貨幣との交換価値。

えん-か【円貨】🔗⭐🔉

えん-か  ンクワ [1] 【円貨】

日本の円単位の貨幣。

ンクワ [1] 【円貨】

日本の円単位の貨幣。

ンクワ [1] 【円貨】

日本の円単位の貨幣。

ンクワ [1] 【円貨】

日本の円単位の貨幣。

えんか-てがた【円貨手形】🔗⭐🔉

えんか-てがた  ンクワ― [4] 【円貨手形】

手形面の記載金額が円単位で表示されている外国為替(カワセ)手形。円為替。

⇔外貨手形

ンクワ― [4] 【円貨手形】

手形面の記載金額が円単位で表示されている外国為替(カワセ)手形。円為替。

⇔外貨手形

ンクワ― [4] 【円貨手形】

手形面の記載金額が円単位で表示されている外国為替(カワセ)手形。円為替。

⇔外貨手形

ンクワ― [4] 【円貨手形】

手形面の記載金額が円単位で表示されている外国為替(カワセ)手形。円為替。

⇔外貨手形

えん-がい【円蓋】🔗⭐🔉

えん-がい  ン― [0] 【円蓋】

半球形の屋根。ドーム。

ン― [0] 【円蓋】

半球形の屋根。ドーム。

ン― [0] 【円蓋】

半球形の屋根。ドーム。

ン― [0] 【円蓋】

半球形の屋根。ドーム。

えん-がく【円覚】🔗⭐🔉

えん-がく  ン― [0] 【円覚】

〔仏〕 完全な悟り。

ン― [0] 【円覚】

〔仏〕 完全な悟り。

ン― [0] 【円覚】

〔仏〕 完全な悟り。

ン― [0] 【円覚】

〔仏〕 完全な悟り。

えんがく-きょう【円覚経】🔗⭐🔉

えんがく-きょう  ン―キヤウ 【円覚経】

円覚を主題とする仏教経典の名称。中国選述の偽経かといわれるが,禅宗などで多く用いられた。

ン―キヤウ 【円覚経】

円覚を主題とする仏教経典の名称。中国選述の偽経かといわれるが,禅宗などで多く用いられた。

ン―キヤウ 【円覚経】

円覚を主題とする仏教経典の名称。中国選述の偽経かといわれるが,禅宗などで多く用いられた。

ン―キヤウ 【円覚経】

円覚を主題とする仏教経典の名称。中国選述の偽経かといわれるが,禅宗などで多く用いられた。

えんがく-じ【円覚寺】🔗⭐🔉

えんがく-じ  ンガク― 【円覚寺】

鎌倉市にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号,瑞鹿山。鎌倉五山の第二位。1282年北条時宗が創建。開山は宋僧無学祖元。鎌倉時代の代表的な禅宗寺院で,特に禅宗様建築の舎利殿(国宝)は有名。

ンガク― 【円覚寺】

鎌倉市にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号,瑞鹿山。鎌倉五山の第二位。1282年北条時宗が創建。開山は宋僧無学祖元。鎌倉時代の代表的な禅宗寺院で,特に禅宗様建築の舎利殿(国宝)は有名。

ンガク― 【円覚寺】

鎌倉市にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号,瑞鹿山。鎌倉五山の第二位。1282年北条時宗が創建。開山は宋僧無学祖元。鎌倉時代の代表的な禅宗寺院で,特に禅宗様建築の舎利殿(国宝)は有名。

ンガク― 【円覚寺】

鎌倉市にある臨済宗円覚寺派の大本山。山号,瑞鹿山。鎌倉五山の第二位。1282年北条時宗が創建。開山は宋僧無学祖元。鎌倉時代の代表的な禅宗寺院で,特に禅宗様建築の舎利殿(国宝)は有名。

えんがくじ-は【円覚寺派】🔗⭐🔉

えんがくじ-は  ンガク― 【円覚寺派】

臨済宗の一派。無学祖元を派祖とする。

ンガク― 【円覚寺派】

臨済宗の一派。無学祖元を派祖とする。

ンガク― 【円覚寺派】

臨済宗の一派。無学祖元を派祖とする。

ンガク― 【円覚寺派】

臨済宗の一派。無学祖元を派祖とする。

えん-かつ【円滑】🔗⭐🔉

えん-かつ  ンクワツ [0] 【円滑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)言行が角立たず,なめらかな・こと(さま)。「―な人柄」

(2)物事がすらすらと滞りなく運ぶ・こと(さま)。「交渉が―に運ぶ」「工事の―な進行をはかる」

[派生] ――さ(名)

ンクワツ [0] 【円滑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)言行が角立たず,なめらかな・こと(さま)。「―な人柄」

(2)物事がすらすらと滞りなく運ぶ・こと(さま)。「交渉が―に運ぶ」「工事の―な進行をはかる」

[派生] ――さ(名)

ンクワツ [0] 【円滑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)言行が角立たず,なめらかな・こと(さま)。「―な人柄」

(2)物事がすらすらと滞りなく運ぶ・こと(さま)。「交渉が―に運ぶ」「工事の―な進行をはかる」

[派生] ――さ(名)

ンクワツ [0] 【円滑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)言行が角立たず,なめらかな・こと(さま)。「―な人柄」

(2)物事がすらすらと滞りなく運ぶ・こと(さま)。「交渉が―に運ぶ」「工事の―な進行をはかる」

[派生] ――さ(名)

えん-かわせ【円為替】🔗⭐🔉

えん-かわせ  ンカハセ [3] 【円為替】

円建ての外国為替。

ンカハセ [3] 【円為替】

円建ての外国為替。

ンカハセ [3] 【円為替】

円建ての外国為替。

ンカハセ [3] 【円為替】

円建ての外国為替。

えん-かん【円環】🔗⭐🔉

えん-かん  ンクワン [0] 【円環】

まるくつながった輪。「―構造」

ンクワン [0] 【円環】

まるくつながった輪。「―構造」

ンクワン [0] 【円環】

まるくつながった輪。「―構造」

ンクワン [0] 【円環】

まるくつながった輪。「―構造」

えん-かんすう【円関数】🔗⭐🔉

えん-かんすう  ンクワンスウ [3] 【円関数】

⇒三角関数(サンカクカンスウ)

ンクワンスウ [3] 【円関数】

⇒三角関数(サンカクカンスウ)

ンクワンスウ [3] 【円関数】

⇒三角関数(サンカクカンスウ)

ンクワンスウ [3] 【円関数】

⇒三角関数(サンカクカンスウ)

えんかん-めん【円環面】🔗⭐🔉

えんかん-めん  ンクワン― [3] 【円環面】

〔数〕 平面上に円 C と,C と交わらない直線

ンクワン― [3] 【円環面】

〔数〕 平面上に円 C と,C と交わらない直線  があって,

があって, を軸として円 C を回転したとき,作られる図形の表面。輪環面(リンカンメン)。トーラス。

円環面

を軸として円 C を回転したとき,作られる図形の表面。輪環面(リンカンメン)。トーラス。

円環面

[図]

[図]

ンクワン― [3] 【円環面】

〔数〕 平面上に円 C と,C と交わらない直線

ンクワン― [3] 【円環面】

〔数〕 平面上に円 C と,C と交わらない直線  があって,

があって, を軸として円 C を回転したとき,作られる図形の表面。輪環面(リンカンメン)。トーラス。

円環面

を軸として円 C を回転したとき,作られる図形の表面。輪環面(リンカンメン)。トーラス。

円環面

[図]

[図]

えんきかっぽう【円機活法】🔗⭐🔉

えんきかっぽう  ンキクワツパフ 【円機活法】

中国,明代の作詩用の辞書。二四巻。天文・地理など四四部門からなり,故事成語などを分類編集したもの。明の楊淙著とも王世貞編とも伝えられる。円機詩学活法全書。

ンキクワツパフ 【円機活法】

中国,明代の作詩用の辞書。二四巻。天文・地理など四四部門からなり,故事成語などを分類編集したもの。明の楊淙著とも王世貞編とも伝えられる。円機詩学活法全書。

ンキクワツパフ 【円機活法】

中国,明代の作詩用の辞書。二四巻。天文・地理など四四部門からなり,故事成語などを分類編集したもの。明の楊淙著とも王世貞編とも伝えられる。円機詩学活法全書。

ンキクワツパフ 【円機活法】

中国,明代の作詩用の辞書。二四巻。天文・地理など四四部門からなり,故事成語などを分類編集したもの。明の楊淙著とも王世貞編とも伝えられる。円機詩学活法全書。

えん-きゅう【円丘】🔗⭐🔉

えん-きゅう  ンキウ [0] 【円丘】

(1)頂の丸い,なだらかな丘。

(2)円形の塚(ツカ)。円形の陵墓。

(3)古代中国で,天子が冬至に天をまつるとき,天をかたどって円く築く壇。

ンキウ [0] 【円丘】

(1)頂の丸い,なだらかな丘。

(2)円形の塚(ツカ)。円形の陵墓。

(3)古代中国で,天子が冬至に天をまつるとき,天をかたどって円く築く壇。

ンキウ [0] 【円丘】

(1)頂の丸い,なだらかな丘。

(2)円形の塚(ツカ)。円形の陵墓。

(3)古代中国で,天子が冬至に天をまつるとき,天をかたどって円く築く壇。

ンキウ [0] 【円丘】

(1)頂の丸い,なだらかな丘。

(2)円形の塚(ツカ)。円形の陵墓。

(3)古代中国で,天子が冬至に天をまつるとき,天をかたどって円く築く壇。

えん-きゅう【円球】🔗⭐🔉

えん-きゅう  ンキウ [0] 【円球】

まるいたま。球(キユウ)。

ンキウ [0] 【円球】

まるいたま。球(キユウ)。

ンキウ [0] 【円球】

まるいたま。球(キユウ)。

ンキウ [0] 【円球】

まるいたま。球(キユウ)。

えん-グラフ【円―】🔗⭐🔉

えん-グラフ  ン― [3] 【円―】

(1)円を半径によって分割し,その面積によって全体に対する各部分の内訳を表すようにした図表。扇形グラフ。パイグラフ。

(2)数量の大小を比較するのに,大小種々の円で表したグラフ。

ン― [3] 【円―】

(1)円を半径によって分割し,その面積によって全体に対する各部分の内訳を表すようにした図表。扇形グラフ。パイグラフ。

(2)数量の大小を比較するのに,大小種々の円で表したグラフ。

ン― [3] 【円―】

(1)円を半径によって分割し,その面積によって全体に対する各部分の内訳を表すようにした図表。扇形グラフ。パイグラフ。

(2)数量の大小を比較するのに,大小種々の円で表したグラフ。

ン― [3] 【円―】

(1)円を半径によって分割し,その面積によって全体に対する各部分の内訳を表すようにした図表。扇形グラフ。パイグラフ。

(2)数量の大小を比較するのに,大小種々の円で表したグラフ。

えん-タク【円―】🔗⭐🔉

えん-タク  ン― [0] 【円―】

〔「一円タクシー」の略〕

大正末期から昭和初期にかけて,一円均一で市内特定地域を走ったタクシー。メーター制になってからも,しばらく流しのタクシーの意味で使われた。

ン― [0] 【円―】

〔「一円タクシー」の略〕

大正末期から昭和初期にかけて,一円均一で市内特定地域を走ったタクシー。メーター制になってからも,しばらく流しのタクシーの意味で使われた。

ン― [0] 【円―】

〔「一円タクシー」の略〕

大正末期から昭和初期にかけて,一円均一で市内特定地域を走ったタクシー。メーター制になってからも,しばらく流しのタクシーの意味で使われた。

ン― [0] 【円―】

〔「一円タクシー」の略〕

大正末期から昭和初期にかけて,一円均一で市内特定地域を走ったタクシー。メーター制になってからも,しばらく流しのタクシーの意味で使われた。

えん-ピッチ【円―】🔗⭐🔉

えん-ピッチ  ン― [3] 【円―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ン― [3] 【円―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ン― [3] 【円―】

⇒サーキュラー-ピッチ

ン― [3] 【円―】

⇒サーキュラー-ピッチ

つづら-か【円らか】🔗⭐🔉

つづら-か 【円らか】 (形動ナリ)

目を大きくみはるさま。「そこに目も―なる小法師にて/栄花(花山)」

つぶ-つぶ【円円】🔗⭐🔉

つぶ-つぶ 【円円】 (副)

肥えふとっているさま。「いと白うをかしげに,―と肥えて/源氏(空蝉)」

つぶ-ら【円ら】🔗⭐🔉

つぶ-ら [0][1] 【円ら】 (形動)[文]ナリ

まるく,かわいらしいさま。「―な瞳」

つぶ-らか【円らか】🔗⭐🔉

つぶ-らか 【円らか】 (形動ナリ)

まるいさま。つぶら。「いと―に白く肥え給へり/宇津保(国譲下)」

まど-か【円か】🔗⭐🔉

まど-か [1] 【円か】 (形動)[文]ナリ

〔古くは「まとか」とも〕

(1)まるくて欠けたところのないさま。「―な月」

(2)穏やかなさま。円満なさま。欠けたところのないさま。「―ナヒト/日葡」

[派生] ――さ(名)

まど-やか【円やか】🔗⭐🔉

まど-やか [2] 【円やか】 (形動)[文]ナリ

かどがなくて,穏やかなさま。まどか。「―な性格」

まる【丸・円】🔗⭐🔉

まる 【丸・円】

〔「まろ(丸)」の転〕

■一■ [0] (名)

(1)まるい形。まるい物。(ア)円。球。また,それに近い形。「指先で―を描く」(イ)正解・優良などを示す〇の印。また,正しいこと,良いこと。「テストで―をもらう」

(2)俗に,金銭のこと。しばしば親指と人差し指で円を作って示す。

(3)城郭の内部の一区画。《丸》「一の―」

(4)表記の記号。(ア)句点。(イ)半濁点。

(5)紋章で,輪郭が円形であること。「鶴の―」

(6)〔甲が丸いことから〕

近世,関西地方でスッポンのこと。

(7)完全であること。欠けるところなく満ちていること。(ア)欠いたり割ったりしてないこと。もとのままの全部であること。「―のまま」「―ごと」(イ)数や条件を満たしていること。「吾輩は最早(モウ)―の百姓だ/思出の記(蘆花)」「まだ―で八年といふねんなれば/洒落本・青楼昼之世界錦之裏」

(8)重さの単位。一丸は五〇斤(約30キログラム)。《丸》「打綿幾―か江戸に廻し/浮世草子・永代蔵 5」

(9)和紙の量を示す単位。奉書紙は一〇束,半紙は六締め,美濃紙は四締めで一丸とする。

(10)遊里で,揚げ銭が倍になる日。吉原では,五節句・盆など。

■二■ (接頭)

(1)数詞に付いて,その数が欠けることなく満ちている意を表す。満(マン)。「飲まず食わずで―一日過ごした」「日本を離れて―一〇年たった」

(2)名詞に付いて,完全にその状態であるという意を表す。「―抱え」「―もうけ」

まる・い【丸い・円い】🔗⭐🔉

まる・い [0][2] 【丸い・円い】 (形)[文]ク まる・し

〔「まろし」の転。中世以降の語〕

(1)まるの形である。(ア)円形である。「―・いテーブル」「紙を―・く切る」「目を―・くする」(イ)球形である。「―・いボール」「地球は―・い」(ウ)輪形である。「土星の―・い輪」

(2)曲線になっている。かどばっていない。「板のかどを―・くけずる」「―・い肩」

(3)おだやかだ。かどかどしくない。円満だ。「その場を―・くおさめる」「―・い人柄」

[派生] ――さ(名)――み(名)

まる-がお【丸顔・円顔】🔗⭐🔉

まる-がお ―ガホ [0] 【丸顔・円顔】

輪郭の丸い顔。

まる・し【円し・丸し】🔗⭐🔉

まる・し 【円し・丸し】 (形ク)

⇒まるい

まる-み【丸み・円み】🔗⭐🔉

まる-み [0] 【丸み・円み】

まるいようす。まるい程度。まろみ。「―を帯びる」「味に―がでる」「人柄に―がでる」

まる-やね【丸屋根・円屋根】🔗⭐🔉

まる-やね [0] 【丸屋根・円屋根】

半球形の屋根。

まろ・い【円い・丸い】🔗⭐🔉

まろ・い 【円い・丸い】 (形)[文]ク まろ・し

〔「まるい」の古形〕

まるい。「からたちも秋はみのるよ。―・い―・い金のたまだよ/からたちの花(白秋)」

まろか・す【丸かす・円かす】🔗⭐🔉

まろか・す 【丸かす・円かす】 (動サ四)

(1)まるくする。まるめて一つにする。「沈の箱に瑠璃の坏二つすゑて,おほきに―・しつつ入れ給へり/源氏(梅枝)」

(2)頭髪を剃(ソ)る。まるめる。[ヘボン(三版)]

まろか・る【円かる】🔗⭐🔉

まろか・る 【円かる】

■一■ (動ラ下二)

〔「まろがる」とも〕

まるく固まる。雑然と一つに固まる。「―・れたる御額髪,ひきつくろひ給へど/源氏(朝顔)」

■二■ (動ラ四)

{■一■}に同じ。「ひとへに―・り合ひたる程に/狭衣 1」

まろ・ぐ【丸ぐ・円ぐ】🔗⭐🔉

まろ・ぐ 【丸ぐ・円ぐ】 (動ガ下二)

まるめる。ひとまとめにする。「是を―・げて皆買はむ人もがな/宇治拾遺 2」

まろ-み【丸み・円み】🔗⭐🔉

まろ-み [0] 【丸み・円み】

「まるみ(丸)」に同じ。

まろ-やか【円やか】🔗⭐🔉

まろ-やか [2] 【円やか】 (形動)[文]ナリ

(1)形がまるいさま。まるみを帯びているさま。「―な月」

(2)穏やかなさま。円満なさま。「―な味」

[派生] ――さ(名)

まろ-らか【円らか】🔗⭐🔉

まろ-らか 【円らか】 (形動ナリ)

まろやか。「腕(カイナ)をさし出でたるが,―にをかしげなる程も/源氏(宿木)」

えん【円】(和英)🔗⭐🔉

えんか【円価】(和英)🔗⭐🔉

えんか【円価】

the yen value.〜を維持する protect the yen.→英和

えんがい【円蓋】(和英)🔗⭐🔉

つぶらな【円らな】(和英)🔗⭐🔉

つぶらな【円らな】

beady[round].→英和

広辞苑+大辞林に「円」で始まるの検索結果。もっと読み込む