複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (40)

あせり【焦り】🔗⭐🔉

あせり【焦り】

焦ること。「―を感じる」

あせ・る【焦る】🔗⭐🔉

あせ・る【焦る】

〔自五〕

①気がいらだって足をばたばたさせる。梁塵秘抄「―・る上馬あがりうま」

②せいて気をもむ。いらだつ。じりじりする。「勝ちを―・る」

いら・る【苛る・焦らる】🔗⭐🔉

いら・る【苛る・焦らる】

〔自下二〕

いらいらする。気をもむ。落窪物語1「おきふし泣き―・るれば、仕ふ人も安からず見る」

こがし【焦がし】🔗⭐🔉

こがし【焦がし】

大麦・米などを炒いって粉としたもの。焦粉。香煎こうせん。日本永代蔵2「のどが乾けば、白湯さゆに―」。「麦―」

⇒こがし‐の【焦がし箆】

こがし‐の【焦がし箆】🔗⭐🔉

こがし‐の【焦がし箆】

節ふしの所を少し焦がした矢柄。

⇒こがし【焦がし】

こが・す【焦がす】🔗⭐🔉

こが・す【焦がす】

〔他五〕

①火で焼いて黒くする。「パンを―・す」

②薫物たきものの煙でくすべる。源氏物語夕顔「白き扇のいたう―・したるを」

③心を苦しめる。思い悩ます。後撰和歌集恋「いとかく胸は―・さざらまし」。「身を―・す」

こがれ【焦れ】🔗⭐🔉

こがれ‐こう【焦れ香】‥カウ🔗⭐🔉

こがれ‐こう【焦れ香】‥カウ

①紅くれないに黄色を加えて染めた濃い香色こういろ。

Munsell color system: 5YR5.5/5.5

②襲かさねの色目。山科流では、濃香こきこうと同じとし、表は濃い香色、裏は紅。

③経緯たてよこともに濃い香色で織った織物。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐じに【焦れ死に】🔗⭐🔉

こがれ‐じに【焦れ死に】

①火に焼かれて死ぬこと。太平記25「皆火に入る夏の虫の如くにて―にこそ死ににけれ」

②激しく恋い慕うあまり、病気になって死ぬこと。思い死に。男色大鑑「千愁百病となつて、―その数を知らず」

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐し・ぬ【焦がれ死ぬ】🔗⭐🔉

こがれ‐し・ぬ【焦がれ死ぬ】

〔自五〕

(文語ではナ変)こがれじにをする。

こがれ‐なき【焦れ泣き】🔗⭐🔉

こがれ‐なき【焦れ泣き】

思いこがれて泣くこと。

⇒こがれ【焦れ】

こがれ‐まさ・る【焦れ増さる】🔗⭐🔉

こがれ‐まさ・る【焦れ増さる】

〔自四〕

いよいよ思いこがれる。狭衣物語4「くらべ見よ浅間の山の煙にも誰か思ひの―・ると」

こがれ‐ゆ・く【焦れ行く】🔗⭐🔉

こがれ‐ゆ・く【焦れ行く】

〔自四〕

思いこがれながら日を送る。多くは「漕がる」にかけていう。狭衣物語1「舟のはるかに―・くが」

こが・れる【焦がれる】🔗⭐🔉

こが・れる【焦がれる】

〔自下一〕[文]こが・る(下二)

①火に焼けて黒くなる。こげる。源氏物語真木柱「夜べのは焼け通りて、うとましげに―・れたる匂ひなども異様ことようなり」

②火にこげたような色になる。源氏物語藤裏葉「丁字染の―・るるまでしめる白き綾のなつかしきを着給へる」

③日光にさらされて色が変わる。日に焼ける。あせる。夫木和歌抄8「夏の日に―・るる山の草なれやしばしの露にこころやるらむ」

④香が強くたきしめてある。太平記15「取る手もくゆるばかりに―・れたる紅葉重ねの薄様に」

⑤切に慕い思う。恋い慕って思い悩む。源氏物語帚木「をりをり、人やりならぬ胸―・るる夕もあらむと覚え侍り」。天草本平家物語「幼い人はあまりに恋ひ―・れさせられて」。「故郷に―・れる」「待ち―・れる」「思い―・れる」

こがれ‐わ・ぶ【焦れ侘ぶ】🔗⭐🔉

こがれ‐わ・ぶ【焦れ侘ぶ】

〔自上二〕

思いこがれてつらく思う。多くは「漕がる」にかけていう。続後拾遺和歌集恋「にふの河舟―・びぬと」

こげ【焦げ】🔗⭐🔉

こげ【焦げ】

①焼けて黒色または茶色になったもの。

②焦飯こげめし。おこげ。〈日葡辞書〉

こげ‐いろ【焦げ色】🔗⭐🔉

こげ‐いろ【焦げ色】

表面が焦げてついた色。「グラタンに―をつける」

こげ‐くさ・い【焦げ臭い】🔗⭐🔉

こげ‐くさ・い【焦げ臭い】

〔形〕[文]こげくさ・し(ク)

物の焼け焦げるにおいがする。「―・い御飯」

こげ‐ちゃ【焦茶】🔗⭐🔉

こげ‐ちゃ【焦茶】

黒みがかった濃い茶色。焦茶色。

Munsell color system: 5YR3/2

こげ‐つ・く【焦げ付く】🔗⭐🔉

こげ‐つ・く【焦げ付く】

〔自五〕

①焦げて物につく。「餅が―・く」

②一定の地位や状態のままで動きがなくなる。

③貸金が回収困難の状態になる。また、相場が固定して変動しなくなる。「貸金が―・く」

こげ‐め【焦げ目】🔗⭐🔉

こげ‐め【焦げ目】

焦げたあと。「グラタンに―を付ける」

こげ‐めし【焦げ飯】🔗⭐🔉

こげ‐めし【焦げ飯】

炊いた時に釜底に焦げついた飯。また、炊き損じた焦げくさい飯。おこげ。

○虚仮も一心こけもいっしん

愚者も一心に仕事をすれば、すぐれた事ができる。

⇒こ‐け【虚仮】

こ・げる【焦げる】🔗⭐🔉

こ・げる【焦げる】

〔自下一〕[文]こ・ぐ(下二)

①火に焼けて黒色または茶色になる。「魚が―・げる」

②日にやけて色が変わる。「きつね色に―・げる」

しょう‐し【焦思】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐し【焦思】セウ‥

気をもむこと。あれこれ思いなやむこと。

しょう‐しん【焦心】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐しん【焦心】セウ‥

おもいをこがすこと。思いわずらうこと。また、心をいらだたせること。

しょうせい‐ぶどうさん【焦性葡萄酸】セウ‥ダウ‥🔗⭐🔉

しょうせい‐ぶどうさん【焦性葡萄酸】セウ‥ダウ‥

(→)ピルビン酸の別称。

しょうせい‐もっしょくしさん【焦性没食子酸】セウ‥🔗⭐🔉

しょうせい‐もっしょくしさん【焦性没食子酸】セウ‥

(→)ピロガロールに同じ。

しょう‐そう【焦燥・焦躁】セウサウ🔗⭐🔉

しょう‐そう【焦燥・焦躁】セウサウ

いらだちあせること。「―に駆られる」「―感」

しょう‐てん【焦点】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐てん【焦点】セウ‥

(focusの訳語。「焼点」とも書いた)

①〔数〕楕円・双曲線・放物線の位置および形を定める要素となる点。例えば楕円では2点から成り、それら2点からの距離の和が一定である点の軌跡が楕円となる。→円錐曲線。

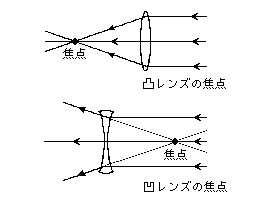

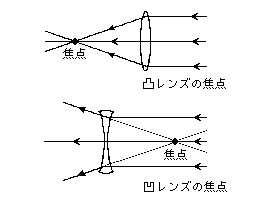

②〔理〕光学系において光軸に平行な入射光線が像(実像または虚像)を結ぶ点。

焦点

③転じて、人々の注意や興味の集まるところ。また、問題の中心点。夏目漱石、坊つちやん「おれと山嵐がこんなに注意の焼点となつてるなかに」

⇒しょうてん‐ガラス【焦点ガラス】

⇒しょうてん‐きょり【焦点距離】

⇒しょうてん‐しんど【焦点深度】

⇒焦点を絞る

③転じて、人々の注意や興味の集まるところ。また、問題の中心点。夏目漱石、坊つちやん「おれと山嵐がこんなに注意の焼点となつてるなかに」

⇒しょうてん‐ガラス【焦点ガラス】

⇒しょうてん‐きょり【焦点距離】

⇒しょうてん‐しんど【焦点深度】

⇒焦点を絞る

③転じて、人々の注意や興味の集まるところ。また、問題の中心点。夏目漱石、坊つちやん「おれと山嵐がこんなに注意の焼点となつてるなかに」

⇒しょうてん‐ガラス【焦点ガラス】

⇒しょうてん‐きょり【焦点距離】

⇒しょうてん‐しんど【焦点深度】

⇒焦点を絞る

③転じて、人々の注意や興味の集まるところ。また、問題の中心点。夏目漱石、坊つちやん「おれと山嵐がこんなに注意の焼点となつてるなかに」

⇒しょうてん‐ガラス【焦点ガラス】

⇒しょうてん‐きょり【焦点距離】

⇒しょうてん‐しんど【焦点深度】

⇒焦点を絞る

しょうてん‐ガラス【焦点ガラス】セウ‥🔗⭐🔉

しょうてん‐ガラス【焦点ガラス】セウ‥

(→)ピント‐グラスに同じ。

⇒しょう‐てん【焦点】

しょうてん‐きょり【焦点距離】セウ‥🔗⭐🔉

しょうてん‐きょり【焦点距離】セウ‥

レンズや鏡の中心からその焦点までの距離。

⇒しょう‐てん【焦点】

○焦点を絞るしょうてんをしぼる🔗⭐🔉

○焦点を絞るしょうてんをしぼる

一点に注意・関心を集中させる。「話の―」

⇒しょう‐てん【焦点】

しょうと【兄人】セウト

⇒せうと

しょう‐と【省都】シヤウ‥

中国の行政区画である省の中心都市。省会。

しょう‐と【商都】シヤウ‥

商業の盛んな都市。

しょう‐どセウ‥

(歴史的仮名遣シャウドとも。センド(先途)、またシャウジョ(生処)の転か)

①目当て。目的とする所。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「どこを―にさして行く」

②あの世。太平記24「地獄に堕つべき者有るべしと見えたり。人の―を失はん事を顧みず」

しょう‐ど【焼土】セウ‥

土地改良法の一つ。土の上に枯草・枯葉などを積み重ねて徐々に焼くこと。土壌養分を有効化し、あわせて害虫卵・微生物や雑草の種子などが死滅する。

しょう‐ど【焦土】セウ‥

①焼けて黒くなった土。焼け土。

②家屋などが焼けうせてしまった土地。「―と化す」

⇒しょうど‐がいこう【焦土外交】

⇒しょうど‐せんじゅつ【焦土戦術】

しょう‐ど【照度】セウ‥

光がある面を照らす時、この面の単位面積が単位時間に受ける光束。単位はルクス(lx)。

⇒しょうど‐けい【照度計】

じょう‐と【上途】ジヤウ‥

旅行の途にのぼること。出立。

じょう‐と【上都】ジヤウ‥

①みやこ。

②元げんの一都城。内モンゴル多倫ドロンの北西に遺址がある。1260年ここで世祖忽必烈フビライが大汗の位についた。開平。

じょう‐と【城都】ジヤウ‥

みやこ。都会。

じょう‐と【譲渡】ジヤウ‥

(権利・財産などを)ゆずり渡すこと。「財産を―する」

⇒じょうと‐うらがき【譲渡裏書】

⇒じょうと‐しょとく【譲渡所得】

⇒じょうとせいげん‐かぶしき【譲渡制限株式】

⇒じょうとせい‐ていきよきん【譲渡性定期預金】

⇒じょうと‐たんぽ【譲渡担保】

じょう‐ど【丈度】ヂヤウ‥

たけ。ながさ。

じょう‐ど【浄土】ジヤウ‥

〔仏〕

①五濁ごじょく・悪道のない仏・菩薩の住する国。十方に諸仏の浄土があるとされるが、特に、西方浄土往生の思想が盛んになると、阿弥陀の西方浄土を指すようになった。浄刹。↔穢土えど。

②浄土宗の略。

⇒じょうど‐きょう【浄土教】

⇒じょうど‐ごそ【浄土五祖】

⇒じょうど‐さんぶきょう【浄土三部経】

⇒じょうど‐しゅう【浄土宗】

⇒じょうど‐しんしゅう【浄土真宗】

⇒じょうど‐すごろく【浄土双六】

⇒じょうど‐の‐あるじ【浄土の主】

⇒じょうど‐はっそ【浄土八祖】

⇒じょうど‐へんそう【浄土変相】

⇒じょうど‐まんだら【浄土曼荼羅】

⇒じょうど‐もん【浄土門】

じょう‐ど【常度】ジヤウ‥

①定まったおきて。

②普通の程度。

③日常の態度。

じょう‐ど【壌土】ジヤウ‥

①つち。土地。土壌。

②土性の名称の一つ。粘土・砂・シルトの混合割合がほどよく、耕し易く養分の管理も容易。→土性(図)

しょう‐とう【上童】シヤウ‥

(→)殿上童てんじょうわらわに同じ。うえわらわ。古今著聞集16「―を召ぐせらるる事ありけるに」

しょう‐とう【小刀】セウタウ

①小さいかたな。こがたな。

②脇差。

しょう‐とう【小党】セウタウ

党員の少ない政党。議会内の勢力の弱い党派。「―分立」

しょう‐とう【小盗】セウタウ

こそどろ。こぬすびと。

しょう‐とう【少糖】セウタウ

(oligosaccharide)単糖が2〜10個くらい結合した炭水化物。腸の働きを活発にし、甘味料として用いる。オリゴ糖。

しょう‐とう【正当】シヤウタウ

①正しく理に当たること。せいとう。

②ある事・時にぴったりと当たること。特に、正しく忌日に当たる日。

③実直。信実。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「金子を受けぬも―なる気質」

しょう‐とう【正統】シヤウ‥

正しいちすじ。正しい系統。せいとう。源平盛衰記47「この童は平家の嫡々の―なり」

しょう‐とう【承当】‥タウ

うけつぐこと。継承。

しょう‐とう【昇等・陞等】

等級がのぼること。官等がのぼること。昇進。

しょう‐とう【昇騰】

①のぼりあがること。

②物価の高くなること。騰貴。

しょう‐とう【松濤】‥タウ

松風の音を波の音にたとえていう語。

しょう‐とう【消灯】セウ‥

あかりを消すこと。「―時間」

しょう‐とう【梢頭】セウ‥

こずえのさき。

しょう‐とう【鈔盗】セウタウ

かすめぬすむこと。また、その人。

しょう‐とう【蕭統】セウ‥

⇒しょうめいたいし(昭明太子)

しょう‐とう【檣灯】シヤウ‥

夜間航行中、船のマストに掲げる白灯。船檣灯。マスト灯。

しょう‐とう【檣頭】シヤウ‥

マストの先端。

しょう‐どう【小童・少童】セウ‥

年少者。年少の召使。

しょう‐どう【小道】セウダウ

①小さな道。こみち。

②つまらぬ道徳。儒家の説に対する異端をいう。

③人倫の大道に対して、農・医・占などの技芸の仕事。

しょう‐どう【正堂】シヤウダウ

禅寺の方丈の室。また、住職の居室。

しょう‐どう【正道】シヤウダウ

正しい道。正路。せいどう。

しょう‐どう【昭堂】セウダウ

〔仏〕(→)享堂きょうどうに同じ。

しょう‐どう【称道】‥ダウ

ほめて言うこと。

しょう‐どう【商道】シヤウダウ

あきないの道。商売における道理・道徳。

しょう‐どう【唱道】シヤウダウ

(「道」は言う意)自ら先に立ってとなえること。「先師の―」「平和主義を―する」

しょう‐どう【唱導】シヤウダウ

①(→)唱道に同じ。

②〔仏〕

㋐法を説いて仏道に導き入れること。

㋑他人に先立って経文などを唱え始めること。

㋒一定の法式によって説法を行うこと。特に中世に仏教文学の一分野として発展した。

㋓唱導師の略。申楽談儀「四位の少将は根本・山徒に―の有りしが書きて」

⇒しょうどう‐し【唱導師】

しょう‐どう【章動】シヤウ‥

〔天〕(nutation)月や太陽の引力のために地球の自転軸が周期的に動揺する現象。一般の歳差運動のうちの周期的部分。

しょう‐どう【晶洞】シヤウ‥

岩石・鉱脈などの中の空洞で、内面に結晶の密生しているもの。がま。ドウルース。

しょう‐どう【竦動】

慎みかしこまること。

しょう‐どう【奨導】シヤウダウ

すすめみちびくこと。

しょう‐どう【聖道】シヤウダウ

〔仏〕

①聖者の道。見道・修道・無学道。

②八聖道の略。

③聖道門の略。また、その僧侶。太平記29「―になりたらば児ちご共に笑はれず」

⇒しょうどう‐もん【聖道門】

しょう‐どう【衝動】

(impulse)

①人の心や感覚をつきうごかすこと。衝迫。

②反省や抑制なしに人を行動におもむかせる心の動き。「―にかられる」

⇒しょうどう‐がい【衝動買い】

⇒しょうどう‐すいしゃ【衝動水車】

⇒しょうどう‐タービン【衝動タービン】

⇒しょうどう‐てき【衝動的】

しょう‐どう【樵童】セウ‥

きこりをするこども。

しょう‐どう【聳動】

恐れ動くこと。驚かし動かすこと。「世人の耳目を―する」

しょう‐どう【鐘堂】‥ダウ

かねつきどう。鐘楼。

じょう‐とう【上棟】ジヤウ‥

(→)棟上むねあげに同じ。

⇒じょうとう‐さい【上棟祭】

⇒じょうとう‐しき【上棟式】

⇒じょうとう‐せん【上棟銭】

じょう‐とう【上等】ジヤウ‥

上うえの等級。すぐれてよいこと。「―な品」「ここまでできれば―だ」

⇒じょうとう‐しょうがく【上等小学】

⇒じょうとう‐へい【上等兵】

じょう‐とう【上騰】ジヤウ‥

たちのぼること。あがること。

じょう‐とう【承鐙】

馬の脇腹にある旋毛まきげ。

じょうとう【城東】ジヤウ‥

(城の東方の意)

①もと東京市35区の一つ。現在の江東区の東半部。

②大阪市北東部の区名。

じょう‐とう【城頭】ジヤウ‥

城のほとり。また、城壁の上。

じょう‐とう【常灯】ジヤウ‥

①神仏の前に常にともしておく灯火。常灯明。

②街頭の終夜灯。常夜灯。

じょう‐とう【常套】ジヤウタウ

変化なくありふれたさま。きまったしかた。夏目漱石、明暗「何百遍となく取り換はされた此―な言葉を使つたお延の声は」

⇒じょうとう‐く【常套句】

⇒じょうとう‐ご【常套語】

⇒じょうとう‐しゅだん【常套手段】

じよう‐とう【滋養糖】‥ヤウタウ

一種の麦芽糖製剤で、澱粉を糊化しジアスターゼで糖化、濃縮・乾燥した粉末。消化不良や乳児の下痢治療などに用いた。

⇒じ‐よう【滋養】

じょう‐どう【上堂】ジヤウダウ

①禅宗で食事のため僧堂に上ること。また、説法のために住持が法堂はっとうに上ること。

②僧堂内の上の間。

じょう‐どう【成道】ジヤウダウ

〔仏〕成仏得道のこと。仏の悟りを完成すること。

⇒じょうどう‐え【成道会】

じょう‐どう【杖道】ヂヤウダウ

武道の一つ。剣術の一部門で、剣の代りに樫の丸木杖を用いる。江戸時代初め、夢想権之助勝吉の創始。杖術。

じょう‐どう【常道】ジヤウダウ

①常に従うべき道。常に遵守すべき道。「―を踏みはずす」

②通常のやり方。常套。「商売の―」

じょう‐どう【情動】ジヤウ‥

〔心〕(emotion)怒り・恐れ・喜び・悲しみなどのように、比較的急速にひき起こされた一時的で急激な感情の動き。身体的・生理的、また行動上の変化を伴う。

じょうどう‐え【成道会】ジヤウダウヱ

12月8日(日本古代には3月15日)、釈尊成道の日として行う法会。臘八会ろうはちえ。〈[季]冬〉

⇒じょう‐どう【成道】

しょうどうか【証道歌】‥ダウ‥

禅の悟りを1814字247句の詩に託して歌ったもの。1巻。慧能えのうの弟子、永嘉ようか玄覚(675〜713)の著とされる。

しょうとう‐かい【小刀会】セウタウクワイ

清末の政治的秘密結社。反清復明を唱え、太平天国に呼応して廈門アモイ・上海を占領したが失敗して滅んだ。双刀会。

しょうどう‐がい【衝動買い】‥ガヒ

衝動的に欲しくなり買ってしまうこと。

⇒しょう‐どう【衝動】

じょうとう‐く【常套句】ジヤウタウ‥

いつも決まって使う文句。きまり文句。

⇒じょう‐とう【常套】

じょうとう‐ご【常套語】ジヤウタウ‥

言いならわしたことば。きまり文句。

⇒じょう‐とう【常套】

じょうとう‐さい【上棟祭】ジヤウ‥

殿堂・家屋の棟木を上げるに当たり、工匠等が神を祀って行う儀式。上棟式。

⇒じょう‐とう【上棟】

しょうとう‐し【娼襠子】シヤウタウ‥

男色を売る者。かげま。

しょうとう‐じ【正灯寺】シヤウ‥

東京都台東区竜泉にある臨済宗の寺。紅葉の名所で、見物を口実に近くの吉原に遊ぶ者が多かった。

しょうどう‐し【唱導師】シヤウダウ‥

①法会の首席の僧。導師。

②説法をする者。

⇒しょう‐どう【唱導】

じょう‐どうじ【上童子】ジヤウ‥

寺で召し使う童子で、最上級の者。→大童子→中童子

じょうとう‐しき【上棟式】ジヤウ‥

(→)上棟祭に同じ。

⇒じょう‐とう【上棟】

じょうとう‐しゅだん【常套手段】ジヤウタウ‥

いつもきまって使う手段。慣用手段。

⇒じょう‐とう【常套】

しょうとう‐しょう【小頭症】セウ‥シヤウ

頭蓋が先天的に小さい症状。大脳の発達が悪く、知的障害を伴うことが多い。外因として妊娠中の風疹ふうしん罹患、放射線照射などが知られている。

じょうどう‐しょう【常同症】ジヤウ‥シヤウ

(stereotypy)同じ行為・言葉などが持続して繰り返される症状。意味も目的もなく、周囲の状況に適合しない。統合失調症に見られるが脳炎・パーキンソン病などにも現れる。

じょうとう‐しょうがく【上等小学】ジヤウ‥セウ‥

1872年(明治5)の学制による小学校の一つ。下等小学(4年制)の上に接続した4年制の学校。

⇒じょう‐とう【上等】

じょう‐とうしょうがく【成等正覚】ジヤウ‥シヤウ‥

〔仏〕菩薩が修行の結果、仏の悟りを完成すること。

しょうどう‐すいしゃ【衝動水車】

噴出する水を羽根車のバケットにあて、その衝動によって回転する水車。ペルトン水車が代表的。↔反動水車。

⇒しょう‐どう【衝動】

しょう‐どうせい【蕭道成】セウダウ‥

中国南北朝、南斉の初代皇帝。太祖高皇帝(高帝)。字は紹伯。山東蘭陵の出身。宋の順帝の禅譲を受けて即位。(在位479〜482)(427〜482)

じょうとう‐せん【上棟銭】ジヤウ‥

上棟式の日に撒まく、金銀箔を押した銭または新鋳の銭。

⇒じょう‐とう【上棟】

じょうとう‐せん【杖頭銭】ヂヤウ‥

[晋書阮修伝](晋の阮修が常に銭百文を杖の先にかけ、酒店に行って飲んだという故事から)酒代の称。杖頭百銭。

しょうどう‐タービン【衝動タービン】

〔機〕(impulse turbine)蒸気をノズルからふき出して高速の噴流をつくり、これをタービン羽根にあてて回転させるタービン。↔反動タービン。

⇒しょう‐どう【衝動】

しょうどう‐てき【衝動的】

衝動のままに行動してしまうさま。

⇒しょう‐どう【衝動】

しょう‐どうとく【商道徳】シヤウダウ‥

商業を営む上で守るべき道徳。「―にもとる」

じら・す【焦らす】🔗⭐🔉

じら・す【焦らす】

〔他五〕

からかったり、理由もなく待たせたりして、人の気をいらだたせる。じれさせる。契情買虎之巻「―・しなさりやすな」。「―・してなかなか話さない」「対戦相手を―・す」

じれ‐こ・む【焦れ込む】🔗⭐🔉

じれ‐こ・む【焦れ込む】

〔自五〕

いらだつ。あせる。滑稽本、続膝栗毛「きた八―・みてありたけ手をのばし」

じれった・い【焦れったい】🔗⭐🔉

じれった・い【焦れったい】

〔形〕

思うようにならないで腹立たしい。いらだたしい。はがゆい。東海道中膝栗毛5「おいらもさつきにから―・くてならなんだ」。「―・い、早くしろ」「―・い話」

じ・れる【焦れる】🔗⭐🔉

じ・れる【焦れる】

〔自下一〕

心のままにならず、もどかしく思う。せいていらだつ。いらいらする。浄瑠璃、神霊矢口渡「―・れさせて討死さすか」。「相手の態度に―・れる」

[漢]焦🔗⭐🔉

焦 字形

筆順

筆順

〔火(灬)部8画/12画/常用/3039・3E47〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕こげる・こがす・こがれる・あせる・じれる・じらす

[意味]

①火でじりじりと焼く。こがす。こげる。「焦点・焦土・焦眉しょうび」

②心がじりじりといらだつ。あせる。「焦慮・焦躁しょうそう・焦心」

[解字]

会意。「隹」(=とり)+「火」。鳥を火にあぶる、こがす意。

〔火(灬)部8画/12画/常用/3039・3E47〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕こげる・こがす・こがれる・あせる・じれる・じらす

[意味]

①火でじりじりと焼く。こがす。こげる。「焦点・焦土・焦眉しょうび」

②心がじりじりといらだつ。あせる。「焦慮・焦躁しょうそう・焦心」

[解字]

会意。「隹」(=とり)+「火」。鳥を火にあぶる、こがす意。

筆順

筆順

〔火(灬)部8画/12画/常用/3039・3E47〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕こげる・こがす・こがれる・あせる・じれる・じらす

[意味]

①火でじりじりと焼く。こがす。こげる。「焦点・焦土・焦眉しょうび」

②心がじりじりといらだつ。あせる。「焦慮・焦躁しょうそう・焦心」

[解字]

会意。「隹」(=とり)+「火」。鳥を火にあぶる、こがす意。

〔火(灬)部8画/12画/常用/3039・3E47〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕こげる・こがす・こがれる・あせる・じれる・じらす

[意味]

①火でじりじりと焼く。こがす。こげる。「焦点・焦土・焦眉しょうび」

②心がじりじりといらだつ。あせる。「焦慮・焦躁しょうそう・焦心」

[解字]

会意。「隹」(=とり)+「火」。鳥を火にあぶる、こがす意。

大辞林の検索結果 (49)

あせり【焦り】🔗⭐🔉

あせり [3] 【焦り】

あせること。気がいらだつこと。「敵に―の色が見えてきた」「相手の―を誘う」

あせ・る【焦る】🔗⭐🔉

あせ・る [2] 【焦る】 (動ラ五[四])

(1)早くやろう,うまくやろうと思っていらいらする。「勝ちを―・って失敗する」

(2)気がはやって,足をばたばたさせる。「―・る上馬(アガリウマ)に乗りて/梁塵秘抄」

いら・る【焦らる・苛る】🔗⭐🔉

いら・る 【焦らる・苛る】 (動ラ下二)

気をもむ。いらいらする。「おきふし泣き―・るれば/落窪 1」

こがし【焦がし】🔗⭐🔉

こがし [3] 【焦がし】

米・麦などを炒(イ)って,粉にひいたもの。湯にとかして飲んだり,砂糖を加えて練って食べたりする。香煎(コウセン)。「麦―」

こが・す【焦がす】🔗⭐🔉

こが・す [2] 【焦がす】 (動サ五[四])

(1)火で焼いて黒くする。こげた状態にする。「タバコの灰でズボンを―・した」「天を―・さんばかりの炎」

(2)切ない思いで心を苦しめる。「恋の炎に身を―・す」

(3)香をたきしめる。「白き扇のいたう―・したるを/源氏(夕顔)」

〔「こげる」「こがれる」に対する他動詞〕

こがれ【焦がれ】🔗⭐🔉

こがれ 【焦がれ】

(1)こがれること。「蚊やり火は煙のみこそたちあされ下の―はわれぞわびしき/相模集」

(2)焦げた飯。こがれいい。[日葡]

こがれ-じに【焦がれ死に】🔗⭐🔉

こがれ-じに [0] 【焦がれ死に】 (名)スル

(1)恋い慕うあまりに病気になり,死ぬこと。「―死ぬまでも片思ひに思うて思ひ抜いて/斑鳩物語(虚子)」

(2)焼け死にすること。「あつや

の―/浄瑠璃・平家女護島」

の―/浄瑠璃・平家女護島」

の―/浄瑠璃・平家女護島」

の―/浄瑠璃・平家女護島」

こが・れる【焦がれる】🔗⭐🔉

こが・れる [3] 【焦がれる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 こが・る

(1)そうなりたいとひたすら思う。いちずに思い望む。あこがれる。「映画スターに―・れる」

(2)心が苦しくなるほど,慕わしく思う。深く恋い慕う。「友人が―・れている女性」

(3)(動詞の連用形に付いて)苦しくなるほどにその気持ちを強くもつ。「待ち―・れる」「恋い―・れる」

(4)火に焼けて焦げる。また,日に照りつけられて変色する。「うとましげに―・れたるにほひなども異様(コトヨウ)なり/源氏(真木柱)」

(5)香を強くたきしめる。「薄様の取手もくゆる計りに―・れたるに/太平記 21」

〔「焦がす」に対する自動詞〕

こげ【焦げ】🔗⭐🔉

こげ [2] 【焦げ】

(1)こげて黒くなること。また,そのもの。

(2)「焦げ飯(メシ)」の略。

→おこげ

(3)信楽(シガラキ)などの陶器の粗面に見られる,黒あるいは黒褐色などの窯変(ヨウヘン)。

こげ-くさ・い【焦げ臭い】🔗⭐🔉

こげ-くさ・い [4] 【焦げ臭い】 (形)[文]ク こげくさ・し

ものがこげたようなにおいがする。「―・いにおいがする」

こげ-ちゃ【焦茶】🔗⭐🔉

こげ-ちゃ [0][2] 【焦茶】

黒みのある濃い茶色。こげ茶色。

こげ-つき【焦げ付き】🔗⭐🔉

こげ-つき [0] 【焦げ付き】

(1)焦げつくこと。

(2)貸した金の回収ができないこと。また,その金。

こげつき-そうば【焦げ付き相場】🔗⭐🔉

こげつき-そうば ―サウ― [5] 【焦げ付き相場】

値が長い間固定して動かない相場。

こげ-つ・く【焦げ付く】🔗⭐🔉

こげ-つ・く [0][3] 【焦げ付く】 (動カ五[四])

(1)煮たり焼いたりしている物が,こげて鍋などにくっつく。「ごはんが―・く」

(2)貸した金などの,回収が困難になる。「取引先の倒産で代金が―・いた」

(3)取引で,相場が固定して変化しなくなる。

こげ-め【焦げ目】🔗⭐🔉

こげ-め [3] 【焦げ目】

焦げて黒くなったところ。

こげ-めし【焦げ飯】🔗⭐🔉

こげ-めし [0][2] 【焦げ飯】

(1)釜の底にこげついた飯。おこげ。

(2)炊き損じたこげくさい飯。

こ・げる【焦げる】🔗⭐🔉

こ・げる [2] 【焦げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 こ・ぐ

火で焼けて,黒または茶色になる。「隣家の火事で,壁が―・げた」「まっくろに―・げたパン」

〔「こがす」に対する自動詞〕

しょう-し【焦思】🔗⭐🔉

しょう-し セウ― [1] 【焦思】 (名)スル

気をもむこと。思いわずらうこと。焦慮。「日夜―苦慮せらるるなり/新聞雑誌 57」

しょう-しん【焦心】🔗⭐🔉

しょう-しん セウ― [0] 【焦心】 (名)スル

心をいらだたせること。また,思い悩むこと。「異国で―する」

しょう-せい【焦性】🔗⭐🔉

しょう-せい セウ― [0] 【焦性】

加熱に関連した現象や,加熱による脱水反応の結果生じた化学物質を表す接頭語。ピロ。

しょうせい-ぶどうさん【焦性葡萄酸】🔗⭐🔉

しょうせい-ぶどうさん セウ―ブダウ― [0] 【焦性葡萄酸】

⇒ピルビン酸(サン)

しょうせい-もっしょくしさん【焦性没食子酸】🔗⭐🔉

しょうせい-もっしょくしさん セウ― [0] 【焦性没食子酸】

⇒ピロガロール

しょう-そう【焦燥・焦躁】🔗⭐🔉

しょう-そう セウサウ [0] 【焦燥・焦躁】 (名)スル

思うように事が運ばなくていらいらすること。あせること。「―感」「此難渋に堪へずして―した余の事である/伊沢蘭軒(鴎外)」

しょう-てん【焦点】🔗⭐🔉

しょう-てん セウ― [1] 【焦点】

(1)鏡・レンズなどで,光軸に平行な光線が反射あるいは屈折して集まる一点。

(2)〔数〕 円錐曲線を作る基本となる定点。円錐曲線は焦点と定直線(準線)からの距離の比が一定な点全体の集合と定義される。

(3)人々の関心や注意が集まるところ。また,物事の中心となるところ。「―の定まらない議論」

(4)将棋で,二つ以上の駒が利いている点。

焦点(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

しょうてん=を絞(シボ)・る🔗⭐🔉

――を絞(シボ)・る

(1)カメラの視野を狭くして焦点を合わせる。

(2)転じて,議論の対象を狭くする。論点を絞る。

しょうてん-ガラス【焦点―】🔗⭐🔉

しょうてん-ガラス セウ― [5] 【焦点―】

⇒ピントグラス

しょうてん-きょり【焦点距離】🔗⭐🔉

しょうてん-きょり セウ― [5] 【焦点距離】

一つの光学系における焦点と主点との距離。厚みの薄い一枚のレンズや鏡では,光軸とレンズあるいは鏡との交点から焦点までの距離。

しょうてん-しんど【焦点深度】🔗⭐🔉

しょうてん-しんど セウ― [5] 【焦点深度】

焦点に立てた光軸に垂直な面を光軸にそって前後に移動しても遠方からの光線の像が鮮鋭に見える光軸上の範囲。

しょう-でんき【焦電気】🔗⭐🔉

しょう-でんき セウ― [3] 【焦電気】

電気石などの誘電体結晶の一部を熱したとき,その表面に電荷が現れる現象,またはその電荷。ピロ電気。パイロ電気。

しょうでん-こうか【焦電効果】🔗⭐🔉

しょうでん-こうか セウデンカウクワ [5] 【焦電効果】

温度変化によって誘電体結晶の電気分極の大きさが変化し電圧が現れる現象。温度センサーなどに応用される。ピロ電気効果。パイロ電気効果。

じら・す【焦らす】🔗⭐🔉

じら・す [2] 【焦らす】 (動サ五[四])

相手がいらいらするようにさせる。いらだたせる。「わざと遅れて―・す」

じれ【焦れ】🔗⭐🔉

じれ [2] 【焦れ】

〔動詞「焦(ジ)れる」の連用形から〕

じれったく思うこと。じれること。「―がくる」

じれ-こ・む【焦れ込む】🔗⭐🔉

じれ-こ・む [3][0] 【焦れ込む】 (動マ五[四])

じりじりする。いらだつ。「きた八―・みてありたけ手をのばし/滑稽本・続膝栗家 11」

じれった・い【焦れったい】🔗⭐🔉

じれった・い [4] 【焦れったい】 (形)[文]ク じれつた・し

〔近世以降の語〕

早くそうなればいいと思っているのに,なかなか進まないので,じっとしていられない。はがゆい。もどかしい。「また三振とは―・い試合だ」「ああ,―・い」

[派生] ――が・る(動ラ五[四])――げ(形動)――さ(名)

じ・れる【焦れる】🔗⭐🔉

じ・れる [2] 【焦れる】 (動ラ下一)

思うとおりにならなくて気持ちがいらいらする。いらだつ。「なかなか魚が釣れないので―・れてくる」

あせる【焦る】(和英)🔗⭐🔉

あせる【焦る】

be in a hurry;→英和

be impatient;be too eager.焦らない be in no hurry.

こがす【焦がす】(和英)🔗⭐🔉

こがれる【焦がれる】(和英)🔗⭐🔉

こがれる【焦がれる】

yearn[long](あこがれる);→英和

be deeply in love.

こげくさい【焦げ臭い】(和英)🔗⭐🔉

こげくさい【焦げ臭い】

have[give]a burning smell;[人が主語]smell something burning.

こげちゃ【焦茶】(和英)🔗⭐🔉

こげちゃ【焦茶】

(a) dark brown (color).

こげつく【焦げ付く】(和英)🔗⭐🔉

こげつく【焦げ付く】

burn and stick;become uncollectable (貸金が).焦げ付き貸し an unrecoverable loan.

こげる【焦げる】(和英)🔗⭐🔉

こげる【焦げる】

burn;→英和

be scorched[charred,burned].

じらす【焦らす】(和英)🔗⭐🔉

じれる【焦れる】(和英)🔗⭐🔉

じれる【焦れる】

fret (and fume);→英和

become impatient;be irritated.

広辞苑+大辞林に「焦」で始まるの検索結果。もっと読み込む