複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (14)

すい‐えん【燧煙】🔗⭐🔉

すい‐えん【燧煙】

のろし。烽火。

すい‐か【燧火】‥クワ🔗⭐🔉

すい‐か【燧火】‥クワ

①きりび。うちび。

②のろし。烽燧。

すいじん‐し【燧人氏】🔗⭐🔉

すいじん‐し【燧人氏】

中国古伝説上の帝王。伏羲ふっき氏の前に当たり、火の技術を教えたという。

すい‐せき【燧石】🔗⭐🔉

すい‐せき【燧石】

⇒ひうちいし(火打石)

すい‐ほう【燧烽】🔗⭐🔉

すい‐ほう【燧烽】

のろし。とぶひ。烽火。

ひ‐うち【火打・燧】🔗⭐🔉

ひ‐うち【火打・燧】

①火を打ち出すこと。また、その用具。火打石。古事記中「其の御刀以ちて草を苅り撥ひ、其の―以ちて火を打ち出でて」

②火打羽ひうちばの略。

③打裂ぶっさき羽織の背の縫目の裂けた所につける縁。

④袖付けの下部、すなわち身八つ口の所に、ゆとりをつけるために別に入れた布。

⑤建築で、2材を直交させて角を作る場合、補強し、ゆがみを少なくするために取り付ける斜材または板。

⇒ひうち‐いし【火打石・燧石】

⇒ひうち‐いた【火打板】

⇒ひうち‐かえ【火打替え】

⇒ひうち‐がね【火打金・燧金】

⇒ひうち‐がま【火打鎌】

⇒ひうち‐ざい【火打材】

⇒ひうち‐どうぐ【火打道具・燧道具】

⇒ひうち‐ば【火打羽】

⇒ひうち‐ばこ【火打箱・燧箱】

⇒ひうち‐ぶくろ【火打袋・燧袋】

ひうち‐いし【火打石・燧石】🔗⭐🔉

ひうち‐いし【火打石・燧石】

石英の一種。玉髄に似て不透明、灰白色・黒色・褐色で、これに鉄片を打ち合わせれば火を発する。古来、火打道具として用いた。フリント。

⇒ひ‐うち【火打・燧】

ひうち‐が‐たけ【燧ヶ岳】🔗⭐🔉

ひうち‐が‐たけ【燧ヶ岳】

福島県南西端の火山で、東北地方の最高峰。標高2356メートル。尾瀬国立公園に属し、南麓に尾瀬沼、南西斜面には尾瀬ヶ原が広がる。

燧ヶ岳(1)

提供:オフィス史朗

燧ヶ岳(2)

提供:オフィス史朗

燧ヶ岳(2)

提供:オフィス史朗

燧ヶ岳(2)

提供:オフィス史朗

燧ヶ岳(2)

提供:オフィス史朗

ひうち‐がね【火打金・燧金】🔗⭐🔉

ひうち‐がね【火打金・燧金】

火打道具の一つ。三角形の鋼鉄で、火打石と打ち合わせて発火させるもの。火口金ほくちがね。

⇒ひ‐うち【火打・燧】

ひうち‐どうぐ【火打道具・燧道具】‥ダウ‥🔗⭐🔉

ひうち‐どうぐ【火打道具・燧道具】‥ダウ‥

火を打ち出すのに用いる火打石・火打金・火口ほくちなどの道具。

火打道具

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒ひ‐うち【火打・燧】

⇒ひ‐うち【火打・燧】

⇒ひ‐うち【火打・燧】

⇒ひ‐うち【火打・燧】

ひうち‐ばこ【火打箱・燧箱】🔗⭐🔉

ひうち‐ばこ【火打箱・燧箱】

①火打道具を入れておく箱。

②狭い家をあざけっていう語。

⇒ひ‐うち【火打・燧】

ひ‐きり【火鑽り・火切り・燧】🔗⭐🔉

ひ‐きり【火鑽り・火切り・燧】

枯れたヒノキなどの木口に棒を当てて、はげしく摩すりもんで火を出すこと。

⇒ひきり‐うす【火鑽臼】

⇒ひきり‐ぎね【火鑽杵】

⇒ひきり‐の‐もち【火鑽りの餅】

⇒ひきり‐び【火鑽火】

[漢]燧🔗⭐🔉

燧 字形

〔火(灬)部13画/17画/6392・5F7C〕

〔音〕スイ(漢)

〔訓〕ひうち

[意味]

①火をつける道具。ひうち。「燧火・燧石・金燧」

②敵の来襲を知らせる合図の火。のろし。「燧烽すいほう」

〔火(灬)部13画/17画/6392・5F7C〕

〔音〕スイ(漢)

〔訓〕ひうち

[意味]

①火をつける道具。ひうち。「燧火・燧石・金燧」

②敵の来襲を知らせる合図の火。のろし。「燧烽すいほう」

〔火(灬)部13画/17画/6392・5F7C〕

〔音〕スイ(漢)

〔訓〕ひうち

[意味]

①火をつける道具。ひうち。「燧火・燧石・金燧」

②敵の来襲を知らせる合図の火。のろし。「燧烽すいほう」

〔火(灬)部13画/17画/6392・5F7C〕

〔音〕スイ(漢)

〔訓〕ひうち

[意味]

①火をつける道具。ひうち。「燧火・燧石・金燧」

②敵の来襲を知らせる合図の火。のろし。「燧烽すいほう」

大辞林の検索結果 (15)

すい【燧】🔗⭐🔉

すい [1] 【燧】

火打ち道具。ひうち。

すい=を鑽(キ)・る🔗⭐🔉

――を鑽(キ)・る

火打ち道具を打ち合わせて火を発する。

すいじん【燧人】🔗⭐🔉

すいじん 【燧人】

中国の古伝説上の帝王。一説では三皇の一。木をすり合わせて火を起こし,調理することを人に教えたと伝える。燧人氏。

すい-せき【燧石】🔗⭐🔉

すい-せき [1] 【燧石】

「火打ち石」に同じ。

すい-ほう【燧烽】🔗⭐🔉

すい-ほう [0] 【燧烽】

のろし。烽火。

ひ-うち【火打ち・燧】🔗⭐🔉

ひ-うち [3] 【火打ち・燧】

(1)火打ち石と火打ち金を使って火を打ち出すこと。また,その道具。火打ち石。

(2)和裁で,下着や夜着の袖下と脇の角に付ける三角形の襠(マチ)。また,ぶっさき羽織の背の割れ目につける三角布。

(3)土台や梁(ハリ)など,材木が水平に直交している部分のゆがみをなくすために斜めに架ける補強材。火打ち材。

ひうち-いし【火打ち石・燧石】🔗⭐🔉

ひうち-いし [3] 【火打ち石・燧石】

玉髄に似た石英の一種。ほぼ純粋のケイ質岩。色は黄・褐・紅色などで,質はすこぶる硬い。火打ち金と打ち合わせると火を発し,古来火付け道具として用いた。ひうちかど。

ひうち-がね【火打ち金・燧鉄】🔗⭐🔉

ひうち-がね [3] 【火打ち金・燧鉄】

火打ち石と打ち合わせて火を出すのに用いた三角形の鋼鉄片。火口金(ホクチガネ)。

ひうち-がま【火打ち鎌・燧鎌】🔗⭐🔉

ひうち-がま 【火打ち鎌・燧鎌】

「火打ち金」に同じ。主に江戸で用いた語。「いびつなる面桶(メンツ)にはさむ―(惟然)/続猿蓑」

ひうち-どうぐ【火打ち道具・燧道具】🔗⭐🔉

ひうち-どうぐ ―ダウ― [4] 【火打ち道具・燧道具】

火をおこすのに用いた道具。火打ち石・火打ち金・火口(ホクチ)など。

ひうち-ばこ【火打ち箱・燧箱】🔗⭐🔉

ひうち-ばこ [3] 【火打ち箱・燧箱】

(1)火打ち道具を入れておく箱。

(2)狭苦しい家をあざけっていう語。「家貧しくて身代は,薄き紙子の―/浄瑠璃・反魂香」

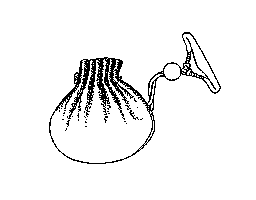

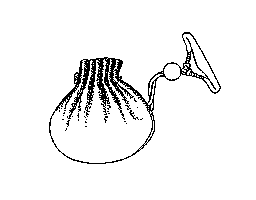

ひうち-ぶくろ【火打ち袋・燧袋】🔗⭐🔉

ひうち-ぶくろ [4] 【火打ち袋・燧袋】

火打ち道具を入れて持ち運ぶための袋。

火打ち袋

[図]

[図]

[図]

[図]

ひうち-が-たけ【燧ヶ岳】🔗⭐🔉

ひうち-が-たけ 【燧ヶ岳】

福島県南西端にある火山。海抜2356メートル。南西中腹に尾瀬沼・尾瀬ヶ原が広がる。

ひうち-なだ【燧灘】🔗⭐🔉

ひうち-なだ 【燧灘】

瀬戸内海中央部の海域。愛媛県の新居浜・伊予三島市などの北の海域で,北部は備後(ビンゴ)灘,西は来島(クルシマ)海峡で安芸灘となる。

ひ-きり【火鑽り・火切り・燧】🔗⭐🔉

ひ-きり [3] 【火鑽り・火切り・燧】

よく乾燥したタブやスギなどを台木(火鑽り臼(ウス))とし,木の棒(火鑽り杵(ギネ))をあてて激しくもみ合わせ火をおこすこと。また,その道具。

広辞苑+大辞林に「燧」で始まるの検索結果。

火打袋

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

火打袋

撮影:薗部 澄(JCII蔵)