複数辞典一括検索+![]()

![]()

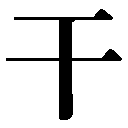

【干】🔗⭐🔉

【干】

3画 干部 [六年]

区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1

《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す

《音読み》 カン

3画 干部 [六年]

区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1

《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す

《音読み》 カン

〈g

〈g n〉

《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)

《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ

《意味》

n〉

《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)

《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ

《意味》

{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」

{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」

{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」

{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」

{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。

{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。

{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」

{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」

{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」

{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」

{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」

{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」

カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」

カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」

{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」

{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」

「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。

「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。

「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。

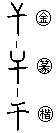

《解字》

「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。

《解字》

象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。

《類義》

→犯・→盾

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。

《類義》

→犯・→盾

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

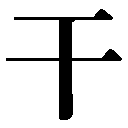

3画 干部 [六年]

区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1

《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す

《音読み》 カン

3画 干部 [六年]

区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1

《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す

《音読み》 カン

〈g

〈g n〉

《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)

《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ

《意味》

n〉

《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)

《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ

《意味》

{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」

{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」

{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」

{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」

{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。

{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。

{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」

{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」

{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」

{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」

{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」

{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」

カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」

カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」

{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」

{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」

「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。

「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。

「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。

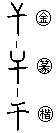

《解字》

「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。

《解字》

象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。

《類義》

→犯・→盾

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。

《類義》

→犯・→盾

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

漢字源 ページ 1420 での【干】単語。