複数辞典一括検索+![]()

![]()

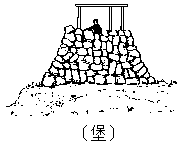

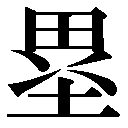

堡 とりで🔗⭐🔉

【堡】

12画 土部

区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6

《音読み》 ホウ

12画 土部

区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6

《音読み》 ホウ /ホ

/ホ 〈b

〈b o・b

o・b 〉

《訓読み》 とりで

《意味》

〉

《訓読み》 とりで

《意味》

{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」

《解字》

会意兼形声。「土+音符保」。

《熟語》

→下付・中付語

{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」

《解字》

会意兼形声。「土+音符保」。

《熟語》

→下付・中付語

12画 土部

区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6

《音読み》 ホウ

12画 土部

区点=5240 16進=5448 シフトJIS=9AC6

《音読み》 ホウ /ホ

/ホ 〈b

〈b o・b

o・b 〉

《訓読み》 とりで

《意味》

〉

《訓読み》 とりで

《意味》

{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」

《解字》

会意兼形声。「土+音符保」。

《熟語》

→下付・中付語

{名}とりで。守りを固めるため、土や石で築いたトーチカ。「橋頭堡キョウトウホ(トーチカ)」「堡障ホウショウ(農村自衛のためのトーチカ)」

《解字》

会意兼形声。「土+音符保」。

《熟語》

→下付・中付語

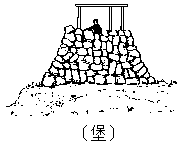

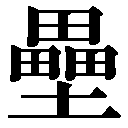

塁 とりで🔗⭐🔉

【塁】

12画 土部 [常用漢字]

区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB

【壘】旧字人名に使える旧字

12画 土部 [常用漢字]

区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB

【壘】旧字人名に使える旧字

18画 土部

区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

18画 土部

区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

〈l

〈l i〉

《訓読み》 とりで/るい

《名付け》 かさ・たか

《意味》

i〉

《訓読み》 とりで/るい

《名付け》 かさ・たか

《意味》

{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」

{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」

{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。

{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。

「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。

〔国〕るい。野球のベース。「二塁」

《解字》

「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。

〔国〕るい。野球のベース。「二塁」

《解字》

会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。

《単語家族》

磊ライ(重ねた石)

会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。

《単語家族》

磊ライ(重ねた石) 累(いくつも重ねてつらねる)

累(いくつも重ねてつらねる) 類(同じ物の集まり)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

類(同じ物の集まり)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 土部 [常用漢字]

区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB

【壘】旧字人名に使える旧字

12画 土部 [常用漢字]

区点=4661 16進=4E5D シフトJIS=97DB

【壘】旧字人名に使える旧字

18画 土部

区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

18画 土部

区点=5262 16進=545E シフトJIS=9ADC

《常用音訓》ルイ

《音読み》 ルイ

〈l

〈l i〉

《訓読み》 とりで/るい

《名付け》 かさ・たか

《意味》

i〉

《訓読み》 とりで/るい

《名付け》 かさ・たか

《意味》

{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」

{名}とりで。石や土を積み重ねてつくった臨時の小城。「塁門」

{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。

{動}重ねる。▽累ルイに当てた用法。

「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。

〔国〕るい。野球のベース。「二塁」

《解字》

「鬱塁ウツルイ」とは、「神荼シント」とともに悪鬼を払う神の名。のちに門にこの二人の絵をかいて門神とする。

〔国〕るい。野球のベース。「二塁」

《解字》

会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。

《単語家族》

磊ライ(重ねた石)

会意兼形声。壘の上部(音ルイ・ライ)は、田印(または、まるい輪)を三つ描き、同じ物が重なった意をあらわす。壘はそれを音符とし、土を加えた字で、石や土を重ねることを示す。

《単語家族》

磊ライ(重ねた石) 累(いくつも重ねてつらねる)

累(いくつも重ねてつらねる) 類(同じ物の集まり)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

類(同じ物の集まり)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

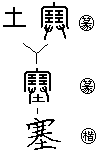

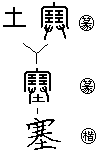

塞 とりで🔗⭐🔉

【塞】

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》  ソク

ソク

〈s

〈s 〉/

〉/ サイ

サイ

〈s

〈s i・s

i・s i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}地形の険しい要害の地。

{名}地形の険しい要害の地。

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく)

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく) 則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》  ソク

ソク

〈s

〈s 〉/

〉/ サイ

サイ

〈s

〈s i・s

i・s i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}地形の険しい要害の地。

{名}地形の険しい要害の地。

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく)

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく) 則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

壁 とりで🔗⭐🔉

【壁】

16画 土部 [常用漢字]

区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7

《常用音訓》ヘキ/かべ

《音読み》 ヘキ

16画 土部 [常用漢字]

区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7

《常用音訓》ヘキ/かべ

《音読み》 ヘキ /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉

《訓読み》 かべ/とりで

《名付け》 かべ

《意味》

〉

《訓読み》 かべ/とりで

《名付け》 かべ

《意味》

{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」

{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」

{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。

{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。

ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕

ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕

{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」

{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。

《単語家族》

碑(平らな石)

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。

《単語家族》

碑(平らな石) 屏ヘイ(平らなついたて)と同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

屏ヘイ(平らなついたて)と同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 土部 [常用漢字]

区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7

《常用音訓》ヘキ/かべ

《音読み》 ヘキ

16画 土部 [常用漢字]

区点=4241 16進=4A49 シフトJIS=95C7

《常用音訓》ヘキ/かべ

《音読み》 ヘキ /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉

《訓読み》 かべ/とりで

《名付け》 かべ

《意味》

〉

《訓読み》 かべ/とりで

《名付け》 かべ

《意味》

{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」

{名}かべ。もと、牆ショウ(家の外をとり巻く長いへい)に対して、薄く平らなついたて式の中庭のかべをいい、のち、家の内外の平らなかべをいう。「題壁=壁ニ題ス」

{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。

{名}とりで。敵を防ぐために築いた防壁。

ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕

ヘキス{動}土や石のかべをつくる。とりで(防壁)をつくる。「項王軍壁垓下=項王ノ軍、垓下ニ壁ス」〔→史記〕

{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」

{名}かべのように平らにたったがけ。「絶壁」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。

《単語家族》

碑(平らな石)

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。なまめ。

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは、璧ヘキの原字で、薄く平らにみがいた玉。表面が平らで、薄い意を含む。壁は「土+音符辟」で、薄く平らなかべ。

《単語家族》

碑(平らな石) 屏ヘイ(平らなついたて)と同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

屏ヘイ(平らなついたて)と同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

寨 とりで🔗⭐🔉

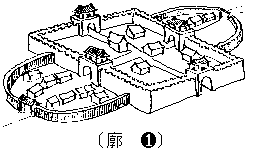

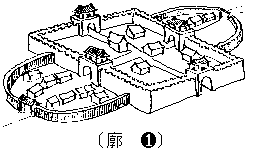

廓 とりで🔗⭐🔉

【廓】

14画 广部

区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66

《音読み》 カク(ク

14画 广部

区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66

《音読み》 カク(ク ク)

ク)

〈ku

〈ku 〉

《訓読み》 くるわ/とりで

《意味》

〉

《訓読み》 くるわ/とりで

《意味》

{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」

{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」

{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」

{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」

{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕

{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕

{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕

《解字》

会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭

《単語家族》

槨カク(棺おけの外わく)

{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕

《解字》

会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭

《単語家族》

槨カク(棺おけの外わく) 拡(外わくをはって中を広げる)

拡(外わくをはって中を広げる) 画カク(区切って囲む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

画カク(区切って囲む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 广部

区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66

《音読み》 カク(ク

14画 广部

区点=1939 16進=3347 シフトJIS=8A66

《音読み》 カク(ク ク)

ク)

〈ku

〈ku 〉

《訓読み》 くるわ/とりで

《意味》

〉

《訓読み》 くるわ/とりで

《意味》

{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」

{名}くるわ。城門の外に発達した商業地をさらにへいで囲んだ所。また、一画を囲んだ町。▽遊里(色町)も、その外を壁で囲むので廓という。〈同義語〉→郭。「遊廓ユウカク」

{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」

{名}とりで。城壁で囲まれた区域。〈同義語〉→郭。「城廓」

{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕

{形}がらんと中空になったさま。広い。▽外がわを囲んで中に物や家がはいるよう空間をあけることから。「廓然カクゼン」「世路廓悠悠=世路廓クシテ悠悠タリ」〔→陶潜〕

{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕

《解字》

会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭

《単語家族》

槨カク(棺おけの外わく)

{動}中を広げてスペースをあける。ひろまる。ひろげる。▽拡に当てた用法。「何時版図廓=イヅレノ時カ版図廓マラン」〔→黄遵憲〕

《解字》

会意兼形声。郭カクの字の左がわは、南北に城門があり、城壁で囲まれた城を描いた象形文字。郭はそれに邑印を添えたもの。廓は「广(いえ)+音符郭」で、外を囲み中に空間をあけた家、または居住区のこと。広コウ(ひろい)はその語尾がのびたことば。→郭

《単語家族》

槨カク(棺おけの外わく) 拡(外わくをはって中を広げる)

拡(外わくをはって中を広げる) 画カク(区切って囲む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

画カク(区切って囲む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「とりで」で完全一致するの検索結果 1-8。

14画 宀部

区点=6045 16進=5C4D シフトJIS=9ECB

《音読み》 サイ

14画 宀部

区点=6045 16進=5C4D シフトJIS=9ECB

《音読み》 サイ 9画 木部

区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2

《音読み》 サク

9画 木部

区点=2684 16進=3A74 シフトJIS=8DF2

《音読み》 サク 10画 石部

区点=2654 16進=3A56 シフトJIS=8DD4

《音読み》 サイ

10画 石部

区点=2654 16進=3A56 シフトJIS=8DD4

《音読み》 サイ