複数辞典一括検索+![]()

![]()

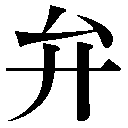

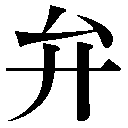

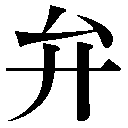

【廾】🔗⭐🔉

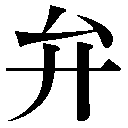

【弁】🔗⭐🔉

【弁】

5画 廾部 [五年]

区点=4259 16進=4A5B シフトJIS=95D9

【弁】旧字(A)旧字(A)

5画 廾部 [五年]

区点=4259 16進=4A5B シフトJIS=95D9

【弁】旧字(A)旧字(A)

5画 廾部

区点=4259 16進=4A5B シフトJIS=95D9

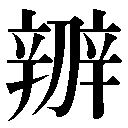

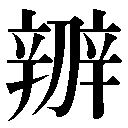

【辯】旧字(B)旧字(B)

5画 廾部

区点=4259 16進=4A5B シフトJIS=95D9

【辯】旧字(B)旧字(B)

21画 辛部

区点=7771 16進=6D67 シフトJIS=E787

【辨】旧字(C)旧字(C)

21画 辛部

区点=7771 16進=6D67 シフトJIS=E787

【辨】旧字(C)旧字(C)

16画 刀部

区点=4994 16進=517E シフトJIS=999E

【瓣】旧字(D)旧字(D)

16画 刀部

区点=4994 16進=517E シフトJIS=999E

【瓣】旧字(D)旧字(D)

19画 瓜部

区点=6502 16進=6122 シフトJIS=E141

【辧】異体字異体字

19画 瓜部

区点=6502 16進=6122 シフトJIS=E141

【辧】異体字異体字

16画 辛部

区点=5001 16進=5221 シフトJIS=999F

《常用音訓》ベン

《音読み》 (A)ベン

16画 辛部

区点=5001 16進=5221 シフトJIS=999F

《常用音訓》ベン

《音読み》 (A)ベン /ヘン

/ヘン 〈bi

〈bi n〉(B)(C)ベン

n〉(B)(C)ベン /ヘン

/ヘン 〈bi

〈bi n〉(D)ベン

n〉(D)ベン /ハン

/ハン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 かんむり/わける(わく)/わかつ/わきまえる(わきまふ)/べん

《名付け》 さだ・そなう・そのう・ただ・なか・のぶ・わけ

《意味》

(A)【弁】

n〉

《訓読み》 かんむり/わける(わく)/わかつ/わきまえる(わきまふ)/べん

《名付け》 さだ・そなう・そのう・ただ・なか・のぶ・わけ

《意味》

(A)【弁】 {名}かんむり。頭にかぶる、三角につまんだずきん型のかんむり。または、板状のかぶり物。〈同義語〉→冕ベン。〈類義語〉→冠カン。「冠弁」「武弁(武士のかんむり)」

{名}かんむり。頭にかぶる、三角につまんだずきん型のかんむり。または、板状のかぶり物。〈同義語〉→冕ベン。〈類義語〉→冠カン。「冠弁」「武弁(武士のかんむり)」

ベンス{動}冠をつける。元服する。

(B)【辯】

ベンス{動}冠をつける。元服する。

(B)【辯】 {名}理屈をわけてのべた議論。▽弁は「辯舌」の辯に当てた略字。〈類義語〉→辞。「称夫子好弁=夫子弁ヲ好ムト称ス」〔→孟子〕

{名}理屈をわけてのべた議論。▽弁は「辯舌」の辯に当てた略字。〈類義語〉→辞。「称夫子好弁=夫子弁ヲ好ムト称ス」〔→孟子〕

ベンズ{動}理屈めいた議論をする。

ベンズ{動}理屈めいた議論をする。

ベンナリ{形}ものをいうことがじょうずであるさま。弁舌さわやかであるさま。「弁而不徳=弁ニシテ徳アラズ」〔→史記〕

〔国〕言いぶり。また、方言。「関西弁」

(C)【辨】

ベンナリ{形}ものをいうことがじょうずであるさま。弁舌さわやかであるさま。「弁而不徳=弁ニシテ徳アラズ」〔→史記〕

〔国〕言いぶり。また、方言。「関西弁」

(C)【辨】 ベンズ{動}わける(ワク)。わかつ。わきまえる(ワキマフ)。けじめをつけてわける。▽弁は「辨別ベンベツ」の辨に当てた略字。〈類義語〉→分・→別。「弁別」「明弁之=明ラカニコレヲ弁ズ」〔→中庸〕「安能弁我是雄雌=イヅクンゾヨク我ハコレ雄カ雌カヲ弁ゼンヤ」〔古楽府〕

ベンズ{動}わける(ワク)。わかつ。わきまえる(ワキマフ)。けじめをつけてわける。▽弁は「辨別ベンベツ」の辨に当てた略字。〈類義語〉→分・→別。「弁別」「明弁之=明ラカニコレヲ弁ズ」〔→中庸〕「安能弁我是雄雌=イヅクンゾヨク我ハコレ雄カ雌カヲ弁ゼンヤ」〔古楽府〕

{名}けじめ。区別。「君臣の弁(主人と家来のけじめ)」

{名}けじめ。区別。「君臣の弁(主人と家来のけじめ)」

ベンズ{動}ややこしい仕事にけじめをつけて処理する。「弁理」「弁償(償いをする)」「多多益弁=多多マスマス弁ズ」〔→漢書〕

〔国〕べん。太政官の官名。左右にわかれ、それぞれ大弁・中弁・小弁が一名。太政官の事務を処理し、また、八省の連絡事務を担当する。弁官。

(D)【瓣】

ベンズ{動}ややこしい仕事にけじめをつけて処理する。「弁理」「弁償(償いをする)」「多多益弁=多多マスマス弁ズ」〔→漢書〕

〔国〕べん。太政官の官名。左右にわかれ、それぞれ大弁・中弁・小弁が一名。太政官の事務を処理し、また、八省の連絡事務を担当する。弁官。

(D)【瓣】 {名}花びら。▽弁は「花瓣カベン」の瓣に当てた略字。「五弁」「弁香(花のかおり。転じて、人の名声や徳)」

{名}花びら。▽弁は「花瓣カベン」の瓣に当てた略字。「五弁」「弁香(花のかおり。転じて、人の名声や徳)」

{名}瓜ウリの核サネ。なかご。

〔国〕べん。管の出入り口にあって液体や気体の出入りの量を開閉することによって調節する花弁状のもの。

《解字》

{名}瓜ウリの核サネ。なかご。

〔国〕べん。管の出入り口にあって液体や気体の出入りの量を開閉することによって調節する花弁状のもの。

《解字》

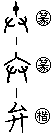

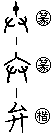

会意。弁は、冠の形に両手を加えたもの。ベンという語は被ヒ(かぶる)

会意。弁は、冠の形に両手を加えたもの。ベンという語は被ヒ(かぶる) 蔽ヘイ(おおう)などと同系。▽辨は「辛(刃物)二つ+刀」、辯は「辛(刃物)二つ+言」、瓣は「辛(刃物)二つ+瓜」の会意文字で、刃物や刀で物事や瓜を切りわけることをあらわす。

《類義》

→冠

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

蔽ヘイ(おおう)などと同系。▽辨は「辛(刃物)二つ+刀」、辯は「辛(刃物)二つ+言」、瓣は「辛(刃物)二つ+瓜」の会意文字で、刃物や刀で物事や瓜を切りわけることをあらわす。

《類義》

→冠

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 廾部 [五年]

区点=4259 16進=4A5B シフトJIS=95D9

【弁】旧字(A)旧字(A)

5画 廾部 [五年]

区点=4259 16進=4A5B シフトJIS=95D9

【弁】旧字(A)旧字(A)

5画 廾部

区点=4259 16進=4A5B シフトJIS=95D9

【辯】旧字(B)旧字(B)

5画 廾部

区点=4259 16進=4A5B シフトJIS=95D9

【辯】旧字(B)旧字(B)

21画 辛部

区点=7771 16進=6D67 シフトJIS=E787

【辨】旧字(C)旧字(C)

21画 辛部

区点=7771 16進=6D67 シフトJIS=E787

【辨】旧字(C)旧字(C)

16画 刀部

区点=4994 16進=517E シフトJIS=999E

【瓣】旧字(D)旧字(D)

16画 刀部

区点=4994 16進=517E シフトJIS=999E

【瓣】旧字(D)旧字(D)

19画 瓜部

区点=6502 16進=6122 シフトJIS=E141

【辧】異体字異体字

19画 瓜部

区点=6502 16進=6122 シフトJIS=E141

【辧】異体字異体字

16画 辛部

区点=5001 16進=5221 シフトJIS=999F

《常用音訓》ベン

《音読み》 (A)ベン

16画 辛部

区点=5001 16進=5221 シフトJIS=999F

《常用音訓》ベン

《音読み》 (A)ベン /ヘン

/ヘン 〈bi

〈bi n〉(B)(C)ベン

n〉(B)(C)ベン /ヘン

/ヘン 〈bi

〈bi n〉(D)ベン

n〉(D)ベン /ハン

/ハン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 かんむり/わける(わく)/わかつ/わきまえる(わきまふ)/べん

《名付け》 さだ・そなう・そのう・ただ・なか・のぶ・わけ

《意味》

(A)【弁】

n〉

《訓読み》 かんむり/わける(わく)/わかつ/わきまえる(わきまふ)/べん

《名付け》 さだ・そなう・そのう・ただ・なか・のぶ・わけ

《意味》

(A)【弁】 {名}かんむり。頭にかぶる、三角につまんだずきん型のかんむり。または、板状のかぶり物。〈同義語〉→冕ベン。〈類義語〉→冠カン。「冠弁」「武弁(武士のかんむり)」

{名}かんむり。頭にかぶる、三角につまんだずきん型のかんむり。または、板状のかぶり物。〈同義語〉→冕ベン。〈類義語〉→冠カン。「冠弁」「武弁(武士のかんむり)」

ベンス{動}冠をつける。元服する。

(B)【辯】

ベンス{動}冠をつける。元服する。

(B)【辯】 {名}理屈をわけてのべた議論。▽弁は「辯舌」の辯に当てた略字。〈類義語〉→辞。「称夫子好弁=夫子弁ヲ好ムト称ス」〔→孟子〕

{名}理屈をわけてのべた議論。▽弁は「辯舌」の辯に当てた略字。〈類義語〉→辞。「称夫子好弁=夫子弁ヲ好ムト称ス」〔→孟子〕

ベンズ{動}理屈めいた議論をする。

ベンズ{動}理屈めいた議論をする。

ベンナリ{形}ものをいうことがじょうずであるさま。弁舌さわやかであるさま。「弁而不徳=弁ニシテ徳アラズ」〔→史記〕

〔国〕言いぶり。また、方言。「関西弁」

(C)【辨】

ベンナリ{形}ものをいうことがじょうずであるさま。弁舌さわやかであるさま。「弁而不徳=弁ニシテ徳アラズ」〔→史記〕

〔国〕言いぶり。また、方言。「関西弁」

(C)【辨】 ベンズ{動}わける(ワク)。わかつ。わきまえる(ワキマフ)。けじめをつけてわける。▽弁は「辨別ベンベツ」の辨に当てた略字。〈類義語〉→分・→別。「弁別」「明弁之=明ラカニコレヲ弁ズ」〔→中庸〕「安能弁我是雄雌=イヅクンゾヨク我ハコレ雄カ雌カヲ弁ゼンヤ」〔古楽府〕

ベンズ{動}わける(ワク)。わかつ。わきまえる(ワキマフ)。けじめをつけてわける。▽弁は「辨別ベンベツ」の辨に当てた略字。〈類義語〉→分・→別。「弁別」「明弁之=明ラカニコレヲ弁ズ」〔→中庸〕「安能弁我是雄雌=イヅクンゾヨク我ハコレ雄カ雌カヲ弁ゼンヤ」〔古楽府〕

{名}けじめ。区別。「君臣の弁(主人と家来のけじめ)」

{名}けじめ。区別。「君臣の弁(主人と家来のけじめ)」

ベンズ{動}ややこしい仕事にけじめをつけて処理する。「弁理」「弁償(償いをする)」「多多益弁=多多マスマス弁ズ」〔→漢書〕

〔国〕べん。太政官の官名。左右にわかれ、それぞれ大弁・中弁・小弁が一名。太政官の事務を処理し、また、八省の連絡事務を担当する。弁官。

(D)【瓣】

ベンズ{動}ややこしい仕事にけじめをつけて処理する。「弁理」「弁償(償いをする)」「多多益弁=多多マスマス弁ズ」〔→漢書〕

〔国〕べん。太政官の官名。左右にわかれ、それぞれ大弁・中弁・小弁が一名。太政官の事務を処理し、また、八省の連絡事務を担当する。弁官。

(D)【瓣】 {名}花びら。▽弁は「花瓣カベン」の瓣に当てた略字。「五弁」「弁香(花のかおり。転じて、人の名声や徳)」

{名}花びら。▽弁は「花瓣カベン」の瓣に当てた略字。「五弁」「弁香(花のかおり。転じて、人の名声や徳)」

{名}瓜ウリの核サネ。なかご。

〔国〕べん。管の出入り口にあって液体や気体の出入りの量を開閉することによって調節する花弁状のもの。

《解字》

{名}瓜ウリの核サネ。なかご。

〔国〕べん。管の出入り口にあって液体や気体の出入りの量を開閉することによって調節する花弁状のもの。

《解字》

会意。弁は、冠の形に両手を加えたもの。ベンという語は被ヒ(かぶる)

会意。弁は、冠の形に両手を加えたもの。ベンという語は被ヒ(かぶる) 蔽ヘイ(おおう)などと同系。▽辨は「辛(刃物)二つ+刀」、辯は「辛(刃物)二つ+言」、瓣は「辛(刃物)二つ+瓜」の会意文字で、刃物や刀で物事や瓜を切りわけることをあらわす。

《類義》

→冠

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

蔽ヘイ(おおう)などと同系。▽辨は「辛(刃物)二つ+刀」、辯は「辛(刃物)二つ+言」、瓣は「辛(刃物)二つ+瓜」の会意文字で、刃物や刀で物事や瓜を切りわけることをあらわす。

《類義》

→冠

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源 ページ 1481。

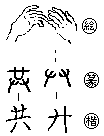

3画 廾部

区点=5516 16進=5730 シフトJIS=9C4F

《音読み》 キョウ

3画 廾部

区点=5516 16進=5730 シフトJIS=9C4F

《音読み》 キョウ 象形。両手をそろえて物をささげるさまを描いたもの。共や舁ヨ(かつぐ)などの字に含まれる。▽共は廿印(犠牲にする動物の頭)を両手でささげるさま。

象形。両手をそろえて物をささげるさまを描いたもの。共や舁ヨ(かつぐ)などの字に含まれる。▽共は廿印(犠牲にする動物の頭)を両手でささげるさま。