複数辞典一括検索+![]()

![]()

【著聞】🔗⭐🔉

【著聞】

チョブン・チョモン 世の中によく知られていること。

【著積】🔗⭐🔉

【著積】

チョセキ たくわえ。〈同義語〉貯積。

【著録】🔗⭐🔉

【著録】

チョロク  名前などを名簿に記載する。

名前などを名簿に記載する。 でしのこと。門人。▽名簿に名前を記載された人の意。

でしのこと。門人。▽名簿に名前を記載された人の意。 「著作」と同じ。

「著作」と同じ。

名前などを名簿に記載する。

名前などを名簿に記載する。 でしのこと。門人。▽名簿に名前を記載された人の意。

でしのこと。門人。▽名簿に名前を記載された人の意。 「著作」と同じ。

「著作」と同じ。

【荻】🔗⭐🔉

【荻洲】🔗⭐🔉

【荻洲】

テキシュウ おぎの生えている川のす。

【荻浦】🔗⭐🔉

【荻浦】

テキホ おぎの生えている水辺。

【荻生徂徠】🔗⭐🔉

【荻生徂徠】

オギュウソライ〔日〕〈人名〉1666〜1728 江戸時代中期の儒学者。名は双松ナベマツ、字アザナは茂卿モケイ、号は徂徠のほかに・赤城翁など。別に物徂徠ブツソライとも称した。郡山コオリヤマの柳沢侯に仕えた。はじめ朱子学を学び、のち、古文辞学をおさめ、先学の説をはげしく批判した。著に『弁道』『弁名』『論語徴』などがある。

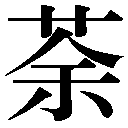

【荼】🔗⭐🔉

【荼】

10画 艸部

区点=7224 16進=6838 シフトJIS=E4B6

《音読み》

10画 艸部

区点=7224 16進=6838 シフトJIS=E4B6

《音読み》  ト

ト /ド

/ド 〈t

〈t 〉/

〉/ ダ

ダ /ジャ(ヂャ)

/ジャ(ヂャ) /タ

/タ 《訓読み》 にがな

《意味》

《訓読み》 にがな

《意味》

{名}にがな。草の名。茎が中空で、にがい汁がある。花は黄色で菊に似て、晩春から初夏にかけて咲く。のげし。

{名}にがな。草の名。茎が中空で、にがい汁がある。花は黄色で菊に似て、晩春から初夏にかけて咲く。のげし。

{名}ちがやの穂。つばな。

{名}ちがやの穂。つばな。

{名}荻オギの穂。

{名}荻オギの穂。

{名}あれくさ。雑草。

{名}あれくさ。雑草。

{名}にがい思い。つらさ。苦しみ。

{名}にがい思い。つらさ。苦しみ。

{名}芽をはやくつんだ茶。また、茶の木。▽おそくとったものを茗メイという。〈同義語〉→茶。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符余(のびる、ゆるやかにする)」。からだのしこりをのばす薬効のある植物のこと。のち、一画をはぶいて茶と書き、荼(にがな)と区別するようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}芽をはやくつんだ茶。また、茶の木。▽おそくとったものを茗メイという。〈同義語〉→茶。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符余(のびる、ゆるやかにする)」。からだのしこりをのばす薬効のある植物のこと。のち、一画をはぶいて茶と書き、荼(にがな)と区別するようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 艸部

区点=7224 16進=6838 シフトJIS=E4B6

《音読み》

10画 艸部

区点=7224 16進=6838 シフトJIS=E4B6

《音読み》  ト

ト /ド

/ド 〈t

〈t 〉/

〉/ ダ

ダ /ジャ(ヂャ)

/ジャ(ヂャ) /タ

/タ 《訓読み》 にがな

《意味》

《訓読み》 にがな

《意味》

{名}にがな。草の名。茎が中空で、にがい汁がある。花は黄色で菊に似て、晩春から初夏にかけて咲く。のげし。

{名}にがな。草の名。茎が中空で、にがい汁がある。花は黄色で菊に似て、晩春から初夏にかけて咲く。のげし。

{名}ちがやの穂。つばな。

{名}ちがやの穂。つばな。

{名}荻オギの穂。

{名}荻オギの穂。

{名}あれくさ。雑草。

{名}あれくさ。雑草。

{名}にがい思い。つらさ。苦しみ。

{名}にがい思い。つらさ。苦しみ。

{名}芽をはやくつんだ茶。また、茶の木。▽おそくとったものを茗メイという。〈同義語〉→茶。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符余(のびる、ゆるやかにする)」。からだのしこりをのばす薬効のある植物のこと。のち、一画をはぶいて茶と書き、荼(にがな)と区別するようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}芽をはやくつんだ茶。また、茶の木。▽おそくとったものを茗メイという。〈同義語〉→茶。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符余(のびる、ゆるやかにする)」。からだのしこりをのばす薬効のある植物のこと。のち、一画をはぶいて茶と書き、荼(にがな)と区別するようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源 ページ 3780。

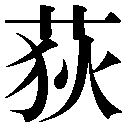

10画 艸部

区点=1814 16進=322E シフトJIS=89AC

《音読み》 テキ

10画 艸部

区点=1814 16進=322E シフトJIS=89AC

《音読み》 テキ 〉

《訓読み》 おぎ(をぎ)

《意味》

{名}おぎ(ヲギ)。草の名。水辺・湿地に自生する。葦アシに似ている。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符狄テキ(低くかりたおす、低くふせる)」。

《熟語》

〉

《訓読み》 おぎ(をぎ)

《意味》

{名}おぎ(ヲギ)。草の名。水辺・湿地に自生する。葦アシに似ている。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符狄テキ(低くかりたおす、低くふせる)」。

《熟語》