複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (5)

はた【旗】🔗⭐🔉

ばん【幡】🔗⭐🔉

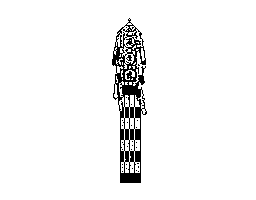

ばん【幡】

仏・菩薩や法要の場を荘厳しょうごん供養する旗。普通、三角形の幡頭と幡身・幡手・幡足より成り、布・金銅などで作る。

幡

撮影:関戸 勇

ばん‐がい【幡蓋】🔗⭐🔉

ばん‐がい【幡蓋】

幡と蓋。幢幡どうばんと天蓋。

ばんずいいん‐ちょうべえ【幡随院長兵衛】‥ヰンチヤウ‥ヱ🔗⭐🔉

ばんずいいん‐ちょうべえ【幡随院長兵衛】‥ヰンチヤウ‥ヱ

江戸初期の侠客。浅草花川戸に住み、町奴の頭領。水野十郎左衛門を首領とする旗本奴と争い殺された。没年は1650年(慶安3)とも57年(明暦3)ともいう。桜田治助や河竹黙阿弥らによって歌舞伎・浄瑠璃などに脚色。

[漢]幡🔗⭐🔉

幡 字形

〔巾部12画/15画/4008・4828〕

〔音〕ハン(漢) ホン(呉) マン(慣)

〔訓〕はた

[意味]

①はた。のぼり。「幡旗・幢幡どうばん」

②ひるがえる。(同)翻。「幡然ほんぜん・はんぜん」

[下ツキ

幢幡・八幡

〔巾部12画/15画/4008・4828〕

〔音〕ハン(漢) ホン(呉) マン(慣)

〔訓〕はた

[意味]

①はた。のぼり。「幡旗・幢幡どうばん」

②ひるがえる。(同)翻。「幡然ほんぜん・はんぜん」

[下ツキ

幢幡・八幡

〔巾部12画/15画/4008・4828〕

〔音〕ハン(漢) ホン(呉) マン(慣)

〔訓〕はた

[意味]

①はた。のぼり。「幡旗・幢幡どうばん」

②ひるがえる。(同)翻。「幡然ほんぜん・はんぜん」

[下ツキ

幢幡・八幡

〔巾部12画/15画/4008・4828〕

〔音〕ハン(漢) ホン(呉) マン(慣)

〔訓〕はた

[意味]

①はた。のぼり。「幡旗・幢幡どうばん」

②ひるがえる。(同)翻。「幡然ほんぜん・はんぜん」

[下ツキ

幢幡・八幡

大辞林の検索結果 (7)

はず【幡豆】🔗⭐🔉

はず ハヅ 【幡豆】

愛知県南部,幡豆郡の町。三河湾に面し,ミカン栽培・施設園芸が盛ん。

はた【旗・幡・旌】🔗⭐🔉

はた [2] 【旗・幡・旌】

(1)布・紙などで作り,竿(サオ)などの先に掲げてしるしとするもの。古くは縦長で上辺を竿に結ぶ流れ旗が多く,のち,上辺と縦の一辺を乳(チ)で竿にとめる幟(ノボリ)旗が増えた。古来,朝廷で儀式・祭礼の具として用い,また,軍陣では標式として用いた。現在は,国・組織などの象徴として用いるほかに,さまざまな標識・信号として用いる。

(2)旗じるし。「独立の―をかかげる」

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。

(4)「旗売り」の略。

(5)(「幡」と書く)〔仏〕

〔梵 pat k

k 〕

仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。

〕

仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。

k

k 〕

仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。

〕

仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。

はた-ほこ【幢・幡幢】🔗⭐🔉

はた-ほこ [0] 【幢・幡幢】

〔「はたぼこ」とも〕

法会(ホウエ)などで寺の庭に立てる小さい旗を先につけたほこ。どう。

ばん-がい【幡蓋】🔗⭐🔉

ばん-がい [1][0] 【幡蓋】

幢幡(ドウバン)と天蓋。

ばんずいい【幡随意】🔗⭐🔉

ばんずいい 【幡随意】

(1542-1615) 安土桃山・江戸初期の浄土宗の僧。相模(サガミ)の人。徳川家康の要請をうけて江戸に幡随院を開創。幕命で九州に赴き切支丹信徒の改宗に努力した。

広辞苑+大辞林に「幡」で始まるの検索結果。

[図]

[図]

ンチヤウベ

ンチヤウベ 【幡随院長兵衛】

(1622-1657?) 江戸初期の侠客。肥前の武士の出という。江戸浅草花川戸で口入れ屋を営み町奴の頭領となったが,旗本奴の水野十郎左衛門と争い殺された。歌舞伎「浮世柄(ウキヨヅカ)比翼稲妻」「極付(キワメツキ)幡随長兵衛」などに脚色された。

【幡随院長兵衛】

(1622-1657?) 江戸初期の侠客。肥前の武士の出という。江戸浅草花川戸で口入れ屋を営み町奴の頭領となったが,旗本奴の水野十郎左衛門と争い殺された。歌舞伎「浮世柄(ウキヨヅカ)比翼稲妻」「極付(キワメツキ)幡随長兵衛」などに脚色された。