複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (28)

る‐す【留守】🔗⭐🔉

るす【留守】(姓氏)🔗⭐🔉

るす【留守】

姓氏の一つ。中世、陸奥の豪族。源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼした後、御家人伊沢家景を陸奥留守職に任じたことから、同氏の流れが留守氏を称した。鎌倉・室町時代、地方豪族としての地位を保ち、近世には伊達氏の家臣となった。

るす‐い【留守居】‥ヰ🔗⭐🔉

るす‐い【留守居】‥ヰ

①外出しないで家に留まっていること。

②主人や家人の不在中、その家の番をすること。また、その役。留守番。

③江戸幕府の職名。老中の支配。将軍出行の時に城中に留まって守衛し、具足奉行などを支配し、また、大奥の取締り、広敷一切のこと、奥向女中の出入を管理し、関所通行の女手形を発行した。奥年寄。留守居年寄。

④江戸時代、諸藩の江戸屋敷に置かれた職名。幕府・他藩との連絡にあたった。

⇒るすい‐かご【留守居駕籠】

⇒るすい‐ばん【留守居番】

⇒るすい‐まつ【留守居松】

るすい‐かご【留守居駕籠】‥ヰ‥🔗⭐🔉

るすい‐かご【留守居駕籠】‥ヰ‥

江戸時代、留守居4などの乗った駕籠。

⇒るす‐い【留守居】

るすい‐ばん【留守居番】‥ヰ‥🔗⭐🔉

るすい‐ばん【留守居番】‥ヰ‥

①留守居の役。留守番。

②江戸幕府の職名。老中の支配。主として江戸城本丸の守衛にあたった。本丸留守居番。

⇒るす‐い【留守居】

るすい‐まつ【留守居松】‥ヰ‥🔗⭐🔉

るすい‐まつ【留守居松】‥ヰ‥

鳥総松とぶさまつの異称。関東地方でいう。

⇒るす‐い【留守居】

るす‐がち【留守勝ち】🔗⭐🔉

るす‐がち【留守勝ち】

家を空けることが多いさま。「―な家」

るす‐がみ【留守神】🔗⭐🔉

るす‐がみ【留守神】

神無月かんなづきに出雲に行かないで、土地に残留するといわれる神。地方によって道祖神・荒神などという。

るす‐ごと【留守事】🔗⭐🔉

るす‐ごと【留守事】

(主人などの)留守の間にする仕事。人情本、玉川日記「―と号して酒燕さかもりをはじめ」

るす‐しょく【留守職】🔗⭐🔉

るす‐しょく【留守職】

(→)留守所るすどころに同じ。

るす‐ずまい【留守住い】‥ズマヒ🔗⭐🔉

るす‐ずまい【留守住い】‥ズマヒ

留守番をしながら住むこと。また、その家。

るす‐だい【留守代】🔗⭐🔉

るす‐だい【留守代】

留守職に代わって職務をとった者。

るす‐たく【留守宅】🔗⭐🔉

るす‐たく【留守宅】

(→)留守2をしている家。特に一家の主人が不在の家。「―に空巣が入る」

るす‐づかさ【留守官】🔗⭐🔉

るす‐づかさ【留守官】

天皇行幸の留守に禁中を守る官人。

るす‐でっぽう【留守鉄砲】‥パウ🔗⭐🔉

るす‐でっぽう【留守鉄砲】‥パウ

(→)「夜狙よねらい」に同じ。

るす‐でん【留守電】🔗⭐🔉

るす‐でん【留守電】

留守番電話の略。

るす‐どい【留守問い】‥ドヒ🔗⭐🔉

るす‐どい【留守問い】‥ドヒ

(→)留守見舞に同じ。〈日葡辞書〉

るす‐どころ【留守所】🔗⭐🔉

るす‐どころ【留守所】

平安時代以降、国守遥授のことが多いため、諸国に置かれた在地の行政機関。在庁官人ざいちょうのかんにんの役所。

るす‐にん【留守人】🔗⭐🔉

るす‐にん【留守人】

①留守を預かる人。

②妻。世間胸算用2「みぢんも心に如才も欲もなきお―」

るす‐ね【留守寝】🔗⭐🔉

るす‐ね【留守寝】

留守番をしながら寝ること。

るす‐ばん【留守番】🔗⭐🔉

るす‐ばん【留守番】

①主人または家人の外出中、その家を守ること。また、その人。るすい。

②城番じょうばん。

⇒るすばん‐でんわ【留守番電話】

るすばん‐でんわ【留守番電話】🔗⭐🔉

るすばん‐でんわ【留守番電話】

電話機の一種。電話がかかると自動的に作動し、メッセージを伝言したり記録したりする。

⇒るす‐ばん【留守番】

るす‐ふだ【留守札】🔗⭐🔉

るす‐ふだ【留守札】

不在の旨を書き記して掲げおく札。

るす‐みまい【留守見舞】‥マヒ🔗⭐🔉

るす‐みまい【留守見舞】‥マヒ

留守番をしている人のところをたずねてなぐさめること。留守問い。

るす‐ろく【留守録】🔗⭐🔉

○留守を預かるるすをあずかる🔗⭐🔉

○留守を預かるるすをあずかる

留守番をになう。島崎藤村、夜明け前「江戸城の―大老や老中は」

⇒る‐す【留守】

○留守をさせるるすをさせる🔗⭐🔉

○留守をさせるるすをさせる

留守を預からせる。また、妻としてその家を取りしきらせる。

⇒る‐す【留守】

○留守を使うるすをつかう🔗⭐🔉

○留守を使うるすをつかう

いつわって不在をよそおう。居留守をする。

⇒る‐す【留守】

る‐せつ【流説】

①言い広められた説。

②(→)流言りゅうげんに同じ。

る‐せつ【屡説】

しばしば説くこと。屡述るじゅつ。

る‐せつ【縷説】

こまごまと説くこと。「―に及ばぬ」

る‐そう【流僧】

流罪るざいに処せられた僧。

ルソー【Henri Rousseau】

フランスの画家。もと税関吏。熱帯の密林などを明確な形態と色彩で描き、素朴でしかも非日常的な画境を拓く。素朴派の一人に数えられる。(1844〜1910)

ルソー【Jean-Jacques Rousseau】

フランスの作家・啓蒙思想家。ジュネーヴ生れ。「人間不平等起源論」「社会契約論」などで民主主義理論を唱えて大革命の先駆をなすとともに、「新エロイーズ」などで情熱の解放を謳ってロマン主義の父と呼ばれ、また「エミール」で自由主義教育を説き、「告白」では赤裸々に自己を語った。(1712〜1778)

ルソー【Théodore Rousseau】

フランスの風景画家。バルビゾン派の一人。(1812〜1867)

ルソン【Luzon・呂宋】

フィリピン群島の最北に位置する主要島。面積10万6000平方キロメートル。ほぼ中央にフィリピンの首都マニラがある。明初以来中国と交渉があり、1571年スペイン人がマニラを征服した頃から日本人もここに多く渡航・移住。

⇒ルソン‐つぼ【呂宋壺】

るそん‐すけざえもん【呂宋助左衛門】‥ヱ‥

安土桃山時代の商人。堺の人。1593年(文禄2)ルソンに渡り、持ち帰った壺などの物産は豊臣秀吉が買い上げて巨利をもたらしたが、のち、その忌諱にふれ罰せられた。のちにカンボジアで活動した助左衛門と同一人といわれるが確証はない。納屋なや助左衛門。

ルソン‐つぼ【呂宋壺】

桃山時代を中心に、海外から輸入された陶製の壺。中国南部の産と推定されている。

⇒ルソン【Luzon・呂宋】

ルター【Martin Luther】

ドイツの宗教改革者。1517年免罪符濫売を憤り、その基礎にある従来の善行観を根底から批判する95カ条の論題を公表、教皇の破門を受け、宗教改革の端を開いた。救いは行いによらず信仰のみによると説いた。1522年、聖書のドイツ語訳を行い、自ら幾多の讃美歌を作った。ルッター。ルーテル。(1483〜1546)

⇒ルターは‐きょうかい【ルター派教会】

ルターは‐きょうかい【ルター派教会】‥ケウクワイ

ルターの宗教改革・信条に共鳴する信徒の教会。アウクスブルク信仰告白に基づき発展し、今日のプロテスタントの最大教派。ルーテル教会。

⇒ルター【Martin Luther】

る‐たく【流謫】

罪によって遠方に流されること。りゅうたく。「―の身」

ルダンゴット【redingote フランス】

(英語で乗馬服の意のriding coatの訛)

①18世紀の男性の乗馬用外套。

②19世紀の女性のオーバー‐コートの一種。

③男性用オーバー‐コートの一種。ウェストをやや細く絞り、裾すそ幅を広くとるもの。→コート(図)

ルチズム【luchizm ロシア】

〔美〕(→)レイヨニスムに同じ。

ルチフェル【Lucifer】

⇒ルシフェル

る‐ちゅう【流注】

⇒りゅうちゅう

る‐ちょう【流帳】‥チヤウ

流罪るざいに処せられた者の氏名を記入しておく帳簿。

る‐ちん【縷陳】

こまかく述べること。縷述。

ルチン【rutin】

ヘンルーダ(属名ルータ)・ソバなどの植物に存在する配糖体の一つ。淡黄色の結晶。毛細血管がもろくなるのを防ぎ、脳出血の予防などに効果がある。

ルツェルン【Luzern ドイツ】

スイス中部、フィーアヴァルトシュテッター湖北西岸の都市。風光明媚で、町並も美しく、観光客が多い。

ルック【look】

外観。特に服装についていう。「ミリタリー‐―」

ルックザック【Rucksack ドイツ】

⇒リュックサック

ルックス【looks】

顔つき。容姿。また、外見。「―がよい」

ルックス【lux フランス】

⇒ルクス

ルッコラ【rucola イタリア】

アブラナ科の草本。地中海地方原産。アブラナに似た4弁の花は黄・白・ピンクなど。ゴマの香りがする葉をサラダにして生食。ロケット‐サラダ。

ルッジェーリ【Michele Ruggieri】

イタリアのイエズス会士。漢名、羅明堅。東方伝道を志してインド・中国に布教。著「天主聖教実録」。ルッジェーロ。(1543〜1607)

ルッター【Martin Luther】

⇒ルター

ルッツ‐ジャンプ

(和製語Lutz jump)フィギュア‐スケートのジャンプの一つ。後進しながら、自由な足の爪先で踏み切り、回転して踏切り足で着氷するもの。

る‐つぼ【坩堝】

①物質を溶融し、または灼熱するための耐火性の深皿。化学実験では白色磁器製のものが普通だが、特殊なものは白金・石英・アルミナなどで作る。

坩堝

②(1の中が灼熱の状態であることから)興奮・熱狂の場のたとえ。「場内は興奮の―と化した」

③種々のものが入りまじった状態のたとえ。「人種の―」

⇒るつぼ‐こう【坩堝鋼】

⇒るつぼ‐ろ【坩堝炉】

るつぼ‐こう【坩堝鋼】‥カウ

粘土または黒鉛製の坩堝で小規模に精錬した鋼。

⇒る‐つぼ【坩堝】

るつぼ‐ろ【坩堝炉】

坩堝を炉中に置き、加熱してその中の金属を溶解する炉。中の材料が直接炎に接触しないので化学変化を起こしにくく、成分の割合を貴ぶ合金の溶融に適する。

⇒る‐つぼ【坩堝】

ルテチウム【lutetium】

(発見地パリの古名ルテチアに因む)希土類元素の一種。元素記号Lu 原子番号71。原子量175.0。銀白色の金属。

ルテニウム【ruthenium】

(ウラル山脈中で発見されたことから、小ロシアの古名ルテニアに因む)白金族元素の一種。元素記号Ru 原子番号44。原子量101.1。白金に相伴って産出。銀白色の硬い、もろい金属。錯塩を作りやすい。触媒に利用。

る‐てん【流転】

①流れ移ること。移り変わること。「万物―」

②〔仏〕生まれかわり死にかわりして、きわまりないこと。輪廻りんね。栄華物語玉台「生死の中に―して」

⇒るてん‐りんね【流転輪廻】

る‐でん【流伝】

世にあまねく伝わること。広がり伝わること。りゅうでん。

るてん‐りんね【流転輪廻】‥ヱ

〔仏〕衆生が無明むみょうの惑いのため、生死の迷界を流転してきわまりないこと。

⇒る‐てん【流転】

ルドゥー【Claude-Nicolas Ledoux】

フランスの建築家。立方体・球・角錘などの幾何学的形態を以て建築を構想し、近代建築に影響を与えた。(1736〜1806)

ルドベキア【Rudbeckia ラテン】

キク科ルドベキア属植物(その学名)。北アメリカに約30種が分布。また、そのうちの観賞用多年草または一年草。高さ1メートル前後、頂部に直径8〜10センチメートルの頭状花を夏に開花。外周の舌状花は橙黄色、管状花は褐色で球形をなす。オオバナハンゴンソウなど。

ルドベキア

提供:OPO

②(1の中が灼熱の状態であることから)興奮・熱狂の場のたとえ。「場内は興奮の―と化した」

③種々のものが入りまじった状態のたとえ。「人種の―」

⇒るつぼ‐こう【坩堝鋼】

⇒るつぼ‐ろ【坩堝炉】

るつぼ‐こう【坩堝鋼】‥カウ

粘土または黒鉛製の坩堝で小規模に精錬した鋼。

⇒る‐つぼ【坩堝】

るつぼ‐ろ【坩堝炉】

坩堝を炉中に置き、加熱してその中の金属を溶解する炉。中の材料が直接炎に接触しないので化学変化を起こしにくく、成分の割合を貴ぶ合金の溶融に適する。

⇒る‐つぼ【坩堝】

ルテチウム【lutetium】

(発見地パリの古名ルテチアに因む)希土類元素の一種。元素記号Lu 原子番号71。原子量175.0。銀白色の金属。

ルテニウム【ruthenium】

(ウラル山脈中で発見されたことから、小ロシアの古名ルテニアに因む)白金族元素の一種。元素記号Ru 原子番号44。原子量101.1。白金に相伴って産出。銀白色の硬い、もろい金属。錯塩を作りやすい。触媒に利用。

る‐てん【流転】

①流れ移ること。移り変わること。「万物―」

②〔仏〕生まれかわり死にかわりして、きわまりないこと。輪廻りんね。栄華物語玉台「生死の中に―して」

⇒るてん‐りんね【流転輪廻】

る‐でん【流伝】

世にあまねく伝わること。広がり伝わること。りゅうでん。

るてん‐りんね【流転輪廻】‥ヱ

〔仏〕衆生が無明むみょうの惑いのため、生死の迷界を流転してきわまりないこと。

⇒る‐てん【流転】

ルドゥー【Claude-Nicolas Ledoux】

フランスの建築家。立方体・球・角錘などの幾何学的形態を以て建築を構想し、近代建築に影響を与えた。(1736〜1806)

ルドベキア【Rudbeckia ラテン】

キク科ルドベキア属植物(その学名)。北アメリカに約30種が分布。また、そのうちの観賞用多年草または一年草。高さ1メートル前後、頂部に直径8〜10センチメートルの頭状花を夏に開花。外周の舌状花は橙黄色、管状花は褐色で球形をなす。オオバナハンゴンソウなど。

ルドベキア

提供:OPO

ルドン【Odilon Redon】

フランスの画家・版画家。象徴派詩人たちと交友、作風は幻想的・神秘的。初め版画で白黒の深い世界を、ついで華やかな色彩の油彩画を描いた。(1840〜1916)

ルナ【Luna】

古代ローマの月の女神。

ルナール【Jules Renard】

フランスの作家。犀利さいりな観察と独自の諧謔・詩情に富む。作「にんじん」「葡萄畑の葡萄作り」「博物誌」「日記」など。(1864〜1910)

ルナチャルスキー【Anatolii Vasil'evich Lunacharskii】

ソ連の芸術理論家。学生時代から革命運動に加わり、十月革命後は教育人民委員。著「実証美学の基礎」「マルクス主義芸術理論」など。(1875〜1933)

ルナ‐パーク【Lunar Park】

(ルナは「月の」の意)1910年(明治43)東京浅草六区に開設された遊園娯楽場の名。12年大阪新世界にも開設。北原白秋、東京景物詩「ルナアパークの道化もの」

ルナン【Ernest Renan】

フランスの宗教史家・作家。実証主義的理想主義、大胆な仮説、流麗な文体が特色。キリスト教の歴史的研究で知られる。主著「イエス伝」を含む「キリスト教起原史」。(1823〜1892)

ル‐ナン【Le Nain】

フランスの画家。アントワーヌ(Antoine1588頃〜1648)・ルイ(Louis1593頃〜1648)・マチュウ(Mathieu1607〜1677)の3兄弟。ともに農民の生活を写実的に描いたが、少数の作品以外、誰の作かは特定できない。作「農民の家族」。

る‐にん【流人】

流罪るざいに処せられた人。〈日葡辞書〉

ルネサンス【Renaissance フランス】

(再生の意)13世紀末葉から15世紀末葉へかけてイタリアに起こり、次いで全ヨーロッパに波及した芸術上および思想上の革新運動。現世の肯定、個性の重視、感性の解放を主眼とするとともに、ギリシア・ローマの古典の復興を契機として、単に文学・美術に限らず広く文化の諸領域に清新な気運をひきおこし(人文主義)、神中心の中世文化から人間中心の近代文化への転換の端緒をなした。文芸復興。学芸復興。ルネッサンス。

ル‐ノートル【André Le Nôtre】

フランスの庭園設計家。ヴェルサイユ宮殿の造園を指導。(1613〜1700)

ルノルマン【Henri René Lenormand】

フランスの劇作家。第一次大戦後の新劇開拓者。(1882〜1951)

ルノワール【Auguste Renoir】

フランスの画家。印象派の一人。風景よりも人物を好んで描き、人物を含む日常生活情景や肖像を華麗な色彩で描いた。作「ムーラン‐ド‐ラ‐ギャレットの舞踏会」「ボート遊びの昼食」など。(1841〜1919)

ルノワール

提供:ullstein bild/APL

ルドン【Odilon Redon】

フランスの画家・版画家。象徴派詩人たちと交友、作風は幻想的・神秘的。初め版画で白黒の深い世界を、ついで華やかな色彩の油彩画を描いた。(1840〜1916)

ルナ【Luna】

古代ローマの月の女神。

ルナール【Jules Renard】

フランスの作家。犀利さいりな観察と独自の諧謔・詩情に富む。作「にんじん」「葡萄畑の葡萄作り」「博物誌」「日記」など。(1864〜1910)

ルナチャルスキー【Anatolii Vasil'evich Lunacharskii】

ソ連の芸術理論家。学生時代から革命運動に加わり、十月革命後は教育人民委員。著「実証美学の基礎」「マルクス主義芸術理論」など。(1875〜1933)

ルナ‐パーク【Lunar Park】

(ルナは「月の」の意)1910年(明治43)東京浅草六区に開設された遊園娯楽場の名。12年大阪新世界にも開設。北原白秋、東京景物詩「ルナアパークの道化もの」

ルナン【Ernest Renan】

フランスの宗教史家・作家。実証主義的理想主義、大胆な仮説、流麗な文体が特色。キリスト教の歴史的研究で知られる。主著「イエス伝」を含む「キリスト教起原史」。(1823〜1892)

ル‐ナン【Le Nain】

フランスの画家。アントワーヌ(Antoine1588頃〜1648)・ルイ(Louis1593頃〜1648)・マチュウ(Mathieu1607〜1677)の3兄弟。ともに農民の生活を写実的に描いたが、少数の作品以外、誰の作かは特定できない。作「農民の家族」。

る‐にん【流人】

流罪るざいに処せられた人。〈日葡辞書〉

ルネサンス【Renaissance フランス】

(再生の意)13世紀末葉から15世紀末葉へかけてイタリアに起こり、次いで全ヨーロッパに波及した芸術上および思想上の革新運動。現世の肯定、個性の重視、感性の解放を主眼とするとともに、ギリシア・ローマの古典の復興を契機として、単に文学・美術に限らず広く文化の諸領域に清新な気運をひきおこし(人文主義)、神中心の中世文化から人間中心の近代文化への転換の端緒をなした。文芸復興。学芸復興。ルネッサンス。

ル‐ノートル【André Le Nôtre】

フランスの庭園設計家。ヴェルサイユ宮殿の造園を指導。(1613〜1700)

ルノルマン【Henri René Lenormand】

フランスの劇作家。第一次大戦後の新劇開拓者。(1882〜1951)

ルノワール【Auguste Renoir】

フランスの画家。印象派の一人。風景よりも人物を好んで描き、人物を含む日常生活情景や肖像を華麗な色彩で描いた。作「ムーラン‐ド‐ラ‐ギャレットの舞踏会」「ボート遊びの昼食」など。(1841〜1919)

ルノワール

提供:ullstein bild/APL

「ムーラン‐ド‐ラ‐ギャレット」

提供:Photos12/APL

「ムーラン‐ド‐ラ‐ギャレット」

提供:Photos12/APL

ルノワール【Jean Renoir】

フランスの映画監督。A.ルノワールの次男。ヌーヴェル‐ヴァーグに強い影響を与えた。作「素晴らしき放浪者」「どん底」「大いなる幻影」「河」など。(1894〜1979)

ルバート【rubato イタリア】

〔音〕テンポ‐ルバートの略。

ルバーブ【rhubarb】

タデ科の多年草。シベリア南部原産。スイバ・ギシギシなどに似て大きな株となり、紅色の葉柄は長さ30センチメートル内外、蓚酸の酸味がありジャムにするなど食用。欧米で広く栽培。食用大黄。ラバル。

ルバイヤート【Rubā‘īyāt ペルシア】

(四行詩の意)ウマル=ハイヤーム作の四行詩集。イギリスの詩人フィッツジェラルド(E. FitzGerald1809〜1883)の英訳によって世界に知られた。

ルバシカ【rubashka ロシア】

ロシアの男性用の、ブラウス風の上衣。立襟で左脇をボタンなどで留め、身頃はゆったりし、ウェストで紐結びにする。ルバシュカ。

ルパン【Arsène Lupin】

(正しくはリュパン)フランスの探偵小説家モーリス=ルブラン(Maurice Leblanc1864〜1941)の作品の主人公である怪盗紳士の名。

ルビ

振り仮名用活字。また、振り仮名。5号活字の振り仮名である7号活字が(→)ルビー2とほぼ同大であるからいう。

ルピア【rupiah】

インドネシアの貨幣単位。1ルピアは100セン(sen)。

ルビー【ruby】

①鋼玉こうぎょくの一変種。紅色を帯びた透明または透明に近い宝石。ミャンマーなどから産出。紅玉。

ルビー

撮影:関戸 勇

ルノワール【Jean Renoir】

フランスの映画監督。A.ルノワールの次男。ヌーヴェル‐ヴァーグに強い影響を与えた。作「素晴らしき放浪者」「どん底」「大いなる幻影」「河」など。(1894〜1979)

ルバート【rubato イタリア】

〔音〕テンポ‐ルバートの略。

ルバーブ【rhubarb】

タデ科の多年草。シベリア南部原産。スイバ・ギシギシなどに似て大きな株となり、紅色の葉柄は長さ30センチメートル内外、蓚酸の酸味がありジャムにするなど食用。欧米で広く栽培。食用大黄。ラバル。

ルバイヤート【Rubā‘īyāt ペルシア】

(四行詩の意)ウマル=ハイヤーム作の四行詩集。イギリスの詩人フィッツジェラルド(E. FitzGerald1809〜1883)の英訳によって世界に知られた。

ルバシカ【rubashka ロシア】

ロシアの男性用の、ブラウス風の上衣。立襟で左脇をボタンなどで留め、身頃はゆったりし、ウェストで紐結びにする。ルバシュカ。

ルパン【Arsène Lupin】

(正しくはリュパン)フランスの探偵小説家モーリス=ルブラン(Maurice Leblanc1864〜1941)の作品の主人公である怪盗紳士の名。

ルビ

振り仮名用活字。また、振り仮名。5号活字の振り仮名である7号活字が(→)ルビー2とほぼ同大であるからいう。

ルピア【rupiah】

インドネシアの貨幣単位。1ルピアは100セン(sen)。

ルビー【ruby】

①鋼玉こうぎょくの一変種。紅色を帯びた透明または透明に近い宝石。ミャンマーなどから産出。紅玉。

ルビー

撮影:関戸 勇

ルビー(原石)(1)

撮影:松原 聰

ルビー(原石)(1)

撮影:松原 聰

ルビー(原石)(2)

撮影:関戸 勇

ルビー(原石)(2)

撮影:関戸 勇

②イギリスの古活字の大きさの一つ。約5.5ポイント。→ルビ。

⇒ルビー‐ガラス【ルビー硝子】

⇒ルビー‐ろうむし【ルビー蝋虫】

ルピー【rupee】

インド・パキスタンなどの貨幣単位。

ルビー‐ガラス【ルビー硝子】

ガラス中に金・銅・セレンなどをコロイド状に分散させて着色した紅玉類似のガラス。紅色ガラス。

⇒ルビー【ruby】

ルビー‐ろうむし【ルビー蝋虫】‥ラフ‥

カメムシ目カタカイガラムシ科の昆虫。雄は有翅。雌は無翅で、直径3〜5ミリメートルの半球形で赤褐色の蝋物質に厚くおおわれる。ミカン・茶・椿など多種の木の枝や葉に寄生してスス病を起こさせる大害虫。原産地はインド、明治初期にミカンの苗木に付いて侵入。

⇒ルビー【ruby】

ルビコン【Rubicon】

イタリア中部、アペニン山脈に発源し、アドリア海に注ぐ川。古代ローマ時代、ガリア‐キサルピナとイタリアとの境をなした。前49年ポンペイウスとの対抗を決意したカエサルは、「骰子さいは投げられた」と言い、元老院令を犯してこれを渡った。

ルビジウム【rubidium】

(ラテン語で「赤味がかった」意のrubidusから)アルカリ金属元素の一種。元素記号Rb 原子番号37。原子量85.47。銀白色の軟らかい金属。空気中で酸化され、水と激しく反応。炎色反応は深赤色。カリウム鉱物に少量含まれて産出。質量数85と87の2種の同位体があり、後者はベータ線を出す。

⇒ルビジウム‐ストロンチウム‐ほう【ルビジウムストロンチウム法】

ルビジウム‐ストロンチウム‐ほう【ルビジウムストロンチウム法】‥ハフ

ルビジウム87がストロンチウム87に放射性壊変することを利用した、岩石鉱物の年代測定法。

⇒ルビジウム【rubidium】

ルビ‐つき【ルビ付】

①ルビ付活字の略。漢字に振り仮名の付いた活字。

②漢字に振り仮名の施してあること。

ルビッチ【Ernst Lubitch】

アメリカの映画監督。ドイツ生れ。ドイツで活躍、のちにアメリカ映画界でも成功。洗練された恋愛喜劇を得意とする。作「パッション」「結婚哲学」「天国は待ってくれる」など。(1892〜1947)

ルピナス【Lupinus ラテン】

マメ科ハウチワマメ属植物(その学名)。北アメリカを中心に約300種。観賞用ルピナスは多年草で、高さ約70センチメートル、葉は掌状に分裂。花は紫色または白色で総状に配列、藤の花を逆さに立てたような外見から「昇り藤」の名もある。ほかにキバナルピナス・ラッセルルピナスなど数種。ルーピン。

ルビンシュタイン【Anton Rubinstein】

ロシアの作曲家・ピアノ奏者。1862年ペテルブルグ音楽院を創設。ロシアの音楽発展の功労者。(1829〜1894)

ルビンシュタイン【Artur Rubinstein】

ポーランド生れのピアノ奏者。1946年アメリカに帰化。華麗な技巧をもち、ショパンの演奏に定評。(1887〜1982)

る‐ふ【流布】

世に広まること。広く知れ渡ること。「よくないうわさが―する」

ルフェーヴル【Georges Lefebvre】

フランスの歴史家。フランス革命史の研究で独自の経済的・社会的な階級分析を行い、基礎を築く。主著「1789年」。(1874〜1959)

るふ‐ぼん【流布本】

広く世に普及している本。通行本。特に、伝本の中で江戸時代に整版本で広く流布した系統の本。

ルフラン【refrain フランス】

〔音〕(→)リフレインに同じ。

ル‐ブラン【Charles Le Brun】

フランスの画家。ローマでプーサンに学んだ後、ルイ14世付き首席画家。ヴェルサイユ宮殿の装飾を主宰。美術行政に力をふるう。作「宰相セギエの肖像」。(1619〜1690)

ルブラン‐ほう【ルブラン法】‥ハフ

〔化〕フランスの化学者ルブラン(Nicolas Leblanc1742〜1806)が1790年に考案した炭酸ナトリウムの工業的製造法。食塩に硫酸を作用させて硫酸ナトリウムを作り、これを石灰石および石炭と混じ、高熱で炭酸ナトリウムに変える。

ルブリケーション【lubrication】

機械に油をさすこと。給油。潤滑。

ルブリン【Lublin】

ポーランド東部の都市。ルブリン‐カトリック大学やマリー‐キュリー大学がある。第二次大戦時には、郊外のマイダネクにナチス‐ドイツの強制収容所が建設された。人口35万7千(2002)。

ルブルック【William of Rubrouck】

フランシスコ会修道士。フランドル生れ。1253年布教のためモンゴルに入り、翌年帰国。東洋各地の地理・風習・宗教・言語を記した旅行記を著す。フランス語名リュブリュキ。(1220頃〜1293頃)

ルベーグ‐せきぶん【ルベーグ積分】

〔数〕フランスの数学者ルベーグ(Henri Lebesgue1875〜1941)が発見した新しい積分概念。集合の測度の観点から従来の積分概念を一般化して適用範囲を飛躍的にひろげたもので、解析学の著しい進歩の素因となった。

ルポ

ルポルタージュの略。

る‐ほう【屡報】

しばしば報道すること。

る‐ぼう【流亡】‥バウ

⇒りゅうぼう

ルポ‐ライター

(和製語)ルポルタージュの執筆を職業とする人。

ルポルタージュ【reportage フランス】

①報道。現地報告。探訪。ルポ。

②第一次大戦後に唱えられた文学様式で、社会の出来事を報告者の作為を加えずにありのままに叙述するもの。日本には第二次大戦後、文学の一ジャンルとして登場。報告文学。→記録文学

る‐また【ル又】

(「殳ほこ」の上部を片仮名のルと見て称したもの)「ほこつくり」の別称。

ルマン‐にじゅうよじかん‐レース【ルマン二四時間レース】‥ジフ‥

(24-heures du Le Mans フランス)自動車レースの一つ。フランス中西部のルマン市で開催される24時間耐久レース。1923年から実施。

ルミナール【Luminal】

フェノバルビタールの商標名。融点174〜178度の白色結晶。水に溶けにくい。強力な鎮静・催眠剤。

ルミネセンス【luminescence】

物質が光・紫外線・X線などの電磁波や粒子線を受けて光を発する現象、あるいは、その光。放出される光は減衰時間の短い蛍光と長い燐光とに分類される。冷光。

ルミノール【luminol】

化学式C8H7N3O2 血液に加え、過酸化水素を作用させれば青白色の蛍光を発する有機物質。血痕の鑑識にこの反応を利用する。

る‐みん【流民】

⇒りゅうみん

ルムンバ【Patrice E. Lumumba】

コンゴ1の政治家。民族運動を推進。1960年独立後、初代首相。コンゴ動乱中に殺害される。(1925〜1961)

⇒ルムンバ‐みんぞく‐ゆうこう‐だいがく【ルムンバ民族友好大学】

ルムンバ‐みんぞく‐ゆうこう‐だいがく【ルムンバ民族友好大学】‥イウカウ‥

1960年モスクワに設立された大学。校名はルムンバに因む。アジア・アフリカ・ラテン‐アメリカの給費留学生を受け入れた。現名はロシア民族友好大学。

⇒ルムンバ【Patrice E. Lumumba】

ルメートル【Jules Lemaître】

フランス印象批評の代表者。著「観劇印象記」「現代の作家たち」など。(1853〜1914)

るもい【留萌】

①北海道北西部の支庁。留萌市・増毛ましけ町・羽幌はぼろ町など9市町村が含まれる。

②北海道北西部の市。留萌支庁の所在地。日本海に面し、水産加工業が盛ん。かつては石炭積出港。人口2万7千。

ル‐モンド【Le Monde】

(「世界」の意)フランスの夕刊新聞。パリで発行。1944年創刊。傾向は中立的。

るり【瑠璃】

①(梵語vaiḍūryaの音写「吠瑠璃」の略)七宝の一つ。青色の宝石でふつうはラピス‐ラズリをさす。紺瑠璃。源氏物語梅枝「沈じんの箱に―の坏つき二つすゑて」

②ガラスの古名。

③〔動〕オオルリとコルリの総称。

④瑠璃色の略。

⇒瑠璃も玻璃も照らせば光る

ルリア【Salvador Edward Luria】

アメリカの分子遺伝学者。イタリア生れ。デルブリュック(M. Delbruck1906〜1981)とともに細菌の突然変異に関する研究を行い、細菌とファージの遺伝学の基礎を築く。ノーベル賞。(1912〜1991)

るり‐いろ【瑠璃色】

①紫色を帯びた紺色。

Munsell color system: 6PB3.5/11

②襲かさねの色目。浅葱あさぎ色の異称。

るり‐かけす【瑠璃懸巣】

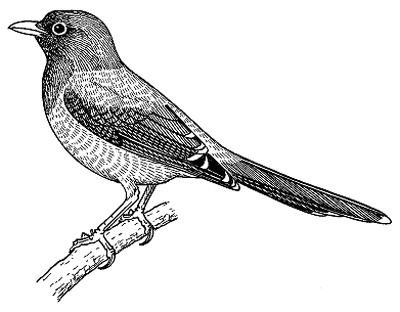

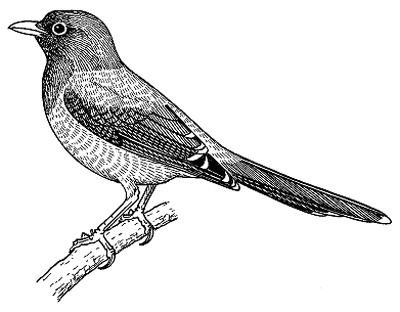

スズメ目カラス科の鳥。カケスに似るが極めて美しく、翼・尾は瑠璃色。他は栗赤色で、風切羽・尾羽の先端と嘴くちばしは白い。世界で奄美大島と徳之島とにだけ産する珍鳥で、天然記念物。

るりかけす

②イギリスの古活字の大きさの一つ。約5.5ポイント。→ルビ。

⇒ルビー‐ガラス【ルビー硝子】

⇒ルビー‐ろうむし【ルビー蝋虫】

ルピー【rupee】

インド・パキスタンなどの貨幣単位。

ルビー‐ガラス【ルビー硝子】

ガラス中に金・銅・セレンなどをコロイド状に分散させて着色した紅玉類似のガラス。紅色ガラス。

⇒ルビー【ruby】

ルビー‐ろうむし【ルビー蝋虫】‥ラフ‥

カメムシ目カタカイガラムシ科の昆虫。雄は有翅。雌は無翅で、直径3〜5ミリメートルの半球形で赤褐色の蝋物質に厚くおおわれる。ミカン・茶・椿など多種の木の枝や葉に寄生してスス病を起こさせる大害虫。原産地はインド、明治初期にミカンの苗木に付いて侵入。

⇒ルビー【ruby】

ルビコン【Rubicon】

イタリア中部、アペニン山脈に発源し、アドリア海に注ぐ川。古代ローマ時代、ガリア‐キサルピナとイタリアとの境をなした。前49年ポンペイウスとの対抗を決意したカエサルは、「骰子さいは投げられた」と言い、元老院令を犯してこれを渡った。

ルビジウム【rubidium】

(ラテン語で「赤味がかった」意のrubidusから)アルカリ金属元素の一種。元素記号Rb 原子番号37。原子量85.47。銀白色の軟らかい金属。空気中で酸化され、水と激しく反応。炎色反応は深赤色。カリウム鉱物に少量含まれて産出。質量数85と87の2種の同位体があり、後者はベータ線を出す。

⇒ルビジウム‐ストロンチウム‐ほう【ルビジウムストロンチウム法】

ルビジウム‐ストロンチウム‐ほう【ルビジウムストロンチウム法】‥ハフ

ルビジウム87がストロンチウム87に放射性壊変することを利用した、岩石鉱物の年代測定法。

⇒ルビジウム【rubidium】

ルビ‐つき【ルビ付】

①ルビ付活字の略。漢字に振り仮名の付いた活字。

②漢字に振り仮名の施してあること。

ルビッチ【Ernst Lubitch】

アメリカの映画監督。ドイツ生れ。ドイツで活躍、のちにアメリカ映画界でも成功。洗練された恋愛喜劇を得意とする。作「パッション」「結婚哲学」「天国は待ってくれる」など。(1892〜1947)

ルピナス【Lupinus ラテン】

マメ科ハウチワマメ属植物(その学名)。北アメリカを中心に約300種。観賞用ルピナスは多年草で、高さ約70センチメートル、葉は掌状に分裂。花は紫色または白色で総状に配列、藤の花を逆さに立てたような外見から「昇り藤」の名もある。ほかにキバナルピナス・ラッセルルピナスなど数種。ルーピン。

ルビンシュタイン【Anton Rubinstein】

ロシアの作曲家・ピアノ奏者。1862年ペテルブルグ音楽院を創設。ロシアの音楽発展の功労者。(1829〜1894)

ルビンシュタイン【Artur Rubinstein】

ポーランド生れのピアノ奏者。1946年アメリカに帰化。華麗な技巧をもち、ショパンの演奏に定評。(1887〜1982)

る‐ふ【流布】

世に広まること。広く知れ渡ること。「よくないうわさが―する」

ルフェーヴル【Georges Lefebvre】

フランスの歴史家。フランス革命史の研究で独自の経済的・社会的な階級分析を行い、基礎を築く。主著「1789年」。(1874〜1959)

るふ‐ぼん【流布本】

広く世に普及している本。通行本。特に、伝本の中で江戸時代に整版本で広く流布した系統の本。

ルフラン【refrain フランス】

〔音〕(→)リフレインに同じ。

ル‐ブラン【Charles Le Brun】

フランスの画家。ローマでプーサンに学んだ後、ルイ14世付き首席画家。ヴェルサイユ宮殿の装飾を主宰。美術行政に力をふるう。作「宰相セギエの肖像」。(1619〜1690)

ルブラン‐ほう【ルブラン法】‥ハフ

〔化〕フランスの化学者ルブラン(Nicolas Leblanc1742〜1806)が1790年に考案した炭酸ナトリウムの工業的製造法。食塩に硫酸を作用させて硫酸ナトリウムを作り、これを石灰石および石炭と混じ、高熱で炭酸ナトリウムに変える。

ルブリケーション【lubrication】

機械に油をさすこと。給油。潤滑。

ルブリン【Lublin】

ポーランド東部の都市。ルブリン‐カトリック大学やマリー‐キュリー大学がある。第二次大戦時には、郊外のマイダネクにナチス‐ドイツの強制収容所が建設された。人口35万7千(2002)。

ルブルック【William of Rubrouck】

フランシスコ会修道士。フランドル生れ。1253年布教のためモンゴルに入り、翌年帰国。東洋各地の地理・風習・宗教・言語を記した旅行記を著す。フランス語名リュブリュキ。(1220頃〜1293頃)

ルベーグ‐せきぶん【ルベーグ積分】

〔数〕フランスの数学者ルベーグ(Henri Lebesgue1875〜1941)が発見した新しい積分概念。集合の測度の観点から従来の積分概念を一般化して適用範囲を飛躍的にひろげたもので、解析学の著しい進歩の素因となった。

ルポ

ルポルタージュの略。

る‐ほう【屡報】

しばしば報道すること。

る‐ぼう【流亡】‥バウ

⇒りゅうぼう

ルポ‐ライター

(和製語)ルポルタージュの執筆を職業とする人。

ルポルタージュ【reportage フランス】

①報道。現地報告。探訪。ルポ。

②第一次大戦後に唱えられた文学様式で、社会の出来事を報告者の作為を加えずにありのままに叙述するもの。日本には第二次大戦後、文学の一ジャンルとして登場。報告文学。→記録文学

る‐また【ル又】

(「殳ほこ」の上部を片仮名のルと見て称したもの)「ほこつくり」の別称。

ルマン‐にじゅうよじかん‐レース【ルマン二四時間レース】‥ジフ‥

(24-heures du Le Mans フランス)自動車レースの一つ。フランス中西部のルマン市で開催される24時間耐久レース。1923年から実施。

ルミナール【Luminal】

フェノバルビタールの商標名。融点174〜178度の白色結晶。水に溶けにくい。強力な鎮静・催眠剤。

ルミネセンス【luminescence】

物質が光・紫外線・X線などの電磁波や粒子線を受けて光を発する現象、あるいは、その光。放出される光は減衰時間の短い蛍光と長い燐光とに分類される。冷光。

ルミノール【luminol】

化学式C8H7N3O2 血液に加え、過酸化水素を作用させれば青白色の蛍光を発する有機物質。血痕の鑑識にこの反応を利用する。

る‐みん【流民】

⇒りゅうみん

ルムンバ【Patrice E. Lumumba】

コンゴ1の政治家。民族運動を推進。1960年独立後、初代首相。コンゴ動乱中に殺害される。(1925〜1961)

⇒ルムンバ‐みんぞく‐ゆうこう‐だいがく【ルムンバ民族友好大学】

ルムンバ‐みんぞく‐ゆうこう‐だいがく【ルムンバ民族友好大学】‥イウカウ‥

1960年モスクワに設立された大学。校名はルムンバに因む。アジア・アフリカ・ラテン‐アメリカの給費留学生を受け入れた。現名はロシア民族友好大学。

⇒ルムンバ【Patrice E. Lumumba】

ルメートル【Jules Lemaître】

フランス印象批評の代表者。著「観劇印象記」「現代の作家たち」など。(1853〜1914)

るもい【留萌】

①北海道北西部の支庁。留萌市・増毛ましけ町・羽幌はぼろ町など9市町村が含まれる。

②北海道北西部の市。留萌支庁の所在地。日本海に面し、水産加工業が盛ん。かつては石炭積出港。人口2万7千。

ル‐モンド【Le Monde】

(「世界」の意)フランスの夕刊新聞。パリで発行。1944年創刊。傾向は中立的。

るり【瑠璃】

①(梵語vaiḍūryaの音写「吠瑠璃」の略)七宝の一つ。青色の宝石でふつうはラピス‐ラズリをさす。紺瑠璃。源氏物語梅枝「沈じんの箱に―の坏つき二つすゑて」

②ガラスの古名。

③〔動〕オオルリとコルリの総称。

④瑠璃色の略。

⇒瑠璃も玻璃も照らせば光る

ルリア【Salvador Edward Luria】

アメリカの分子遺伝学者。イタリア生れ。デルブリュック(M. Delbruck1906〜1981)とともに細菌の突然変異に関する研究を行い、細菌とファージの遺伝学の基礎を築く。ノーベル賞。(1912〜1991)

るり‐いろ【瑠璃色】

①紫色を帯びた紺色。

Munsell color system: 6PB3.5/11

②襲かさねの色目。浅葱あさぎ色の異称。

るり‐かけす【瑠璃懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。カケスに似るが極めて美しく、翼・尾は瑠璃色。他は栗赤色で、風切羽・尾羽の先端と嘴くちばしは白い。世界で奄美大島と徳之島とにだけ産する珍鳥で、天然記念物。

るりかけす

ルリカケス

撮影:小宮輝之

ルリカケス

撮影:小宮輝之

るり‐がわら【瑠璃瓦】‥ガハラ

瑠璃色の釉うわぐすりをかけた瓦。

るり‐かんのん【瑠璃観音】‥クワンオン

三十三観音の一つ。蓮華に乗って水に浮かび、手に香炉を持つ。香王観音。

るり‐ぐすり【瑠璃釉】

陶磁器で瑠璃色の着色に用いる色釉いろぐすり。着色剤として酸化コバルト末を混合したもの。

るりこう‐にょらい【瑠璃光如来】‥クワウ‥

〔仏〕薬師瑠璃光如来の略。薬師如来。

るり‐こん【瑠璃紺】

紺碧で光沢ある瑠璃色。紺瑠璃。

ルリスタン【Luristan】

イラン西部の地方。前2500〜前1000年頃(一説では前1000年以降)に遡るその古代文化は、青銅器が有名で、動物の意匠を施した斧・剣、また、壺・装身具など小工芸品が多い。

るり‐そう【瑠璃草】‥サウ

①ムラサキ科の多年草。山地に自生、高さ30センチメートル。葉は長楕円形。4〜5月頃、5裂した美しい鮮碧色の小花を総状に開く。鶯草。また、白花のものはハリソウ(玻璃草)という。〈[季]春〉

②ホタルカズラの別称。

るり‐たては【瑠璃蛺蝶】

タテハチョウ科の中形のチョウ。黒い翅はねの背面に、外縁に並行する青い帯がある。日本全土、朝鮮・中国から南アジアにかけて広く分布。幼虫はサルトリイバラ・シオデ・ホトトギスなどを食草とし、成虫は樹液などに集まる。成虫で越冬。

ルリタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

るり‐がわら【瑠璃瓦】‥ガハラ

瑠璃色の釉うわぐすりをかけた瓦。

るり‐かんのん【瑠璃観音】‥クワンオン

三十三観音の一つ。蓮華に乗って水に浮かび、手に香炉を持つ。香王観音。

るり‐ぐすり【瑠璃釉】

陶磁器で瑠璃色の着色に用いる色釉いろぐすり。着色剤として酸化コバルト末を混合したもの。

るりこう‐にょらい【瑠璃光如来】‥クワウ‥

〔仏〕薬師瑠璃光如来の略。薬師如来。

るり‐こん【瑠璃紺】

紺碧で光沢ある瑠璃色。紺瑠璃。

ルリスタン【Luristan】

イラン西部の地方。前2500〜前1000年頃(一説では前1000年以降)に遡るその古代文化は、青銅器が有名で、動物の意匠を施した斧・剣、また、壺・装身具など小工芸品が多い。

るり‐そう【瑠璃草】‥サウ

①ムラサキ科の多年草。山地に自生、高さ30センチメートル。葉は長楕円形。4〜5月頃、5裂した美しい鮮碧色の小花を総状に開く。鶯草。また、白花のものはハリソウ(玻璃草)という。〈[季]春〉

②ホタルカズラの別称。

るり‐たては【瑠璃蛺蝶】

タテハチョウ科の中形のチョウ。黒い翅はねの背面に、外縁に並行する青い帯がある。日本全土、朝鮮・中国から南アジアにかけて広く分布。幼虫はサルトリイバラ・シオデ・ホトトギスなどを食草とし、成虫は樹液などに集まる。成虫で越冬。

ルリタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

るり‐ちょう【瑠璃鳥】‥テウ

①スズメ目ヒタキ科の鳥。全体濃い紫青色で、腹部は淡色。台湾・中国などに産し、深山の渓谷にすむ。シナルリチョウなど。

②オオルリの別称。

るり‐とう【瑠璃灯】

①瑠璃製の油皿を内部に納めた吊灯籠つりどうろう。

②大道具用語。多く京阪歌舞伎の舞踊劇の場合、火を点じた小蝋燭ころうそくを背景に一面に並べて舞台面を飾ったもの。

るり‐とらのお【瑠璃虎の尾・兎児尾苗】‥ヲ

ゴマノハグサ科の多年草。高地の草原に生じ、高さ約1メートル。葉は卵形。夏、茎頂に紫碧色の小合弁花を尾状に密生。

るり‐はこべ【瑠璃蘩蔞】

サクラソウ科の一年草。世界の熱帯・亜熱帯に広く分布。琉球列島や小笠原諸島でも路傍や草地の雑草となる。角張って細長い茎が半ば地面を這い、ハコベに似た軟質・長卵形の葉を無柄で対生する。葉腋から花柄を出し、星形に5裂する青紫色または赤色の小花を上向きに開く。

るり‐びたき【瑠璃鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。全長約15センチメートル。雄は背面が青く、腹面は白で脇が橙色。雌は背面が緑褐色で、腹面が白色。鳴き声が美しい。アジア大陸東部に分布し、日本では九州を除く全国の亜高山帯にすみ、秋・冬に低地に移動する。

ルリビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

るり‐ちょう【瑠璃鳥】‥テウ

①スズメ目ヒタキ科の鳥。全体濃い紫青色で、腹部は淡色。台湾・中国などに産し、深山の渓谷にすむ。シナルリチョウなど。

②オオルリの別称。

るり‐とう【瑠璃灯】

①瑠璃製の油皿を内部に納めた吊灯籠つりどうろう。

②大道具用語。多く京阪歌舞伎の舞踊劇の場合、火を点じた小蝋燭ころうそくを背景に一面に並べて舞台面を飾ったもの。

るり‐とらのお【瑠璃虎の尾・兎児尾苗】‥ヲ

ゴマノハグサ科の多年草。高地の草原に生じ、高さ約1メートル。葉は卵形。夏、茎頂に紫碧色の小合弁花を尾状に密生。

るり‐はこべ【瑠璃蘩蔞】

サクラソウ科の一年草。世界の熱帯・亜熱帯に広く分布。琉球列島や小笠原諸島でも路傍や草地の雑草となる。角張って細長い茎が半ば地面を這い、ハコベに似た軟質・長卵形の葉を無柄で対生する。葉腋から花柄を出し、星形に5裂する青紫色または赤色の小花を上向きに開く。

るり‐びたき【瑠璃鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。全長約15センチメートル。雄は背面が青く、腹面は白で脇が橙色。雌は背面が緑褐色で、腹面が白色。鳴き声が美しい。アジア大陸東部に分布し、日本では九州を除く全国の亜高山帯にすみ、秋・冬に低地に移動する。

ルリビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

ルリビタキ(雌)

撮影:小宮輝之

ルリビタキ(雌)

撮影:小宮輝之

②(1の中が灼熱の状態であることから)興奮・熱狂の場のたとえ。「場内は興奮の―と化した」

③種々のものが入りまじった状態のたとえ。「人種の―」

⇒るつぼ‐こう【坩堝鋼】

⇒るつぼ‐ろ【坩堝炉】

るつぼ‐こう【坩堝鋼】‥カウ

粘土または黒鉛製の坩堝で小規模に精錬した鋼。

⇒る‐つぼ【坩堝】

るつぼ‐ろ【坩堝炉】

坩堝を炉中に置き、加熱してその中の金属を溶解する炉。中の材料が直接炎に接触しないので化学変化を起こしにくく、成分の割合を貴ぶ合金の溶融に適する。

⇒る‐つぼ【坩堝】

ルテチウム【lutetium】

(発見地パリの古名ルテチアに因む)希土類元素の一種。元素記号Lu 原子番号71。原子量175.0。銀白色の金属。

ルテニウム【ruthenium】

(ウラル山脈中で発見されたことから、小ロシアの古名ルテニアに因む)白金族元素の一種。元素記号Ru 原子番号44。原子量101.1。白金に相伴って産出。銀白色の硬い、もろい金属。錯塩を作りやすい。触媒に利用。

る‐てん【流転】

①流れ移ること。移り変わること。「万物―」

②〔仏〕生まれかわり死にかわりして、きわまりないこと。輪廻りんね。栄華物語玉台「生死の中に―して」

⇒るてん‐りんね【流転輪廻】

る‐でん【流伝】

世にあまねく伝わること。広がり伝わること。りゅうでん。

るてん‐りんね【流転輪廻】‥ヱ

〔仏〕衆生が無明むみょうの惑いのため、生死の迷界を流転してきわまりないこと。

⇒る‐てん【流転】

ルドゥー【Claude-Nicolas Ledoux】

フランスの建築家。立方体・球・角錘などの幾何学的形態を以て建築を構想し、近代建築に影響を与えた。(1736〜1806)

ルドベキア【Rudbeckia ラテン】

キク科ルドベキア属植物(その学名)。北アメリカに約30種が分布。また、そのうちの観賞用多年草または一年草。高さ1メートル前後、頂部に直径8〜10センチメートルの頭状花を夏に開花。外周の舌状花は橙黄色、管状花は褐色で球形をなす。オオバナハンゴンソウなど。

ルドベキア

提供:OPO

②(1の中が灼熱の状態であることから)興奮・熱狂の場のたとえ。「場内は興奮の―と化した」

③種々のものが入りまじった状態のたとえ。「人種の―」

⇒るつぼ‐こう【坩堝鋼】

⇒るつぼ‐ろ【坩堝炉】

るつぼ‐こう【坩堝鋼】‥カウ

粘土または黒鉛製の坩堝で小規模に精錬した鋼。

⇒る‐つぼ【坩堝】

るつぼ‐ろ【坩堝炉】

坩堝を炉中に置き、加熱してその中の金属を溶解する炉。中の材料が直接炎に接触しないので化学変化を起こしにくく、成分の割合を貴ぶ合金の溶融に適する。

⇒る‐つぼ【坩堝】

ルテチウム【lutetium】

(発見地パリの古名ルテチアに因む)希土類元素の一種。元素記号Lu 原子番号71。原子量175.0。銀白色の金属。

ルテニウム【ruthenium】

(ウラル山脈中で発見されたことから、小ロシアの古名ルテニアに因む)白金族元素の一種。元素記号Ru 原子番号44。原子量101.1。白金に相伴って産出。銀白色の硬い、もろい金属。錯塩を作りやすい。触媒に利用。

る‐てん【流転】

①流れ移ること。移り変わること。「万物―」

②〔仏〕生まれかわり死にかわりして、きわまりないこと。輪廻りんね。栄華物語玉台「生死の中に―して」

⇒るてん‐りんね【流転輪廻】

る‐でん【流伝】

世にあまねく伝わること。広がり伝わること。りゅうでん。

るてん‐りんね【流転輪廻】‥ヱ

〔仏〕衆生が無明むみょうの惑いのため、生死の迷界を流転してきわまりないこと。

⇒る‐てん【流転】

ルドゥー【Claude-Nicolas Ledoux】

フランスの建築家。立方体・球・角錘などの幾何学的形態を以て建築を構想し、近代建築に影響を与えた。(1736〜1806)

ルドベキア【Rudbeckia ラテン】

キク科ルドベキア属植物(その学名)。北アメリカに約30種が分布。また、そのうちの観賞用多年草または一年草。高さ1メートル前後、頂部に直径8〜10センチメートルの頭状花を夏に開花。外周の舌状花は橙黄色、管状花は褐色で球形をなす。オオバナハンゴンソウなど。

ルドベキア

提供:OPO

ルドン【Odilon Redon】

フランスの画家・版画家。象徴派詩人たちと交友、作風は幻想的・神秘的。初め版画で白黒の深い世界を、ついで華やかな色彩の油彩画を描いた。(1840〜1916)

ルナ【Luna】

古代ローマの月の女神。

ルナール【Jules Renard】

フランスの作家。犀利さいりな観察と独自の諧謔・詩情に富む。作「にんじん」「葡萄畑の葡萄作り」「博物誌」「日記」など。(1864〜1910)

ルナチャルスキー【Anatolii Vasil'evich Lunacharskii】

ソ連の芸術理論家。学生時代から革命運動に加わり、十月革命後は教育人民委員。著「実証美学の基礎」「マルクス主義芸術理論」など。(1875〜1933)

ルナ‐パーク【Lunar Park】

(ルナは「月の」の意)1910年(明治43)東京浅草六区に開設された遊園娯楽場の名。12年大阪新世界にも開設。北原白秋、東京景物詩「ルナアパークの道化もの」

ルナン【Ernest Renan】

フランスの宗教史家・作家。実証主義的理想主義、大胆な仮説、流麗な文体が特色。キリスト教の歴史的研究で知られる。主著「イエス伝」を含む「キリスト教起原史」。(1823〜1892)

ル‐ナン【Le Nain】

フランスの画家。アントワーヌ(Antoine1588頃〜1648)・ルイ(Louis1593頃〜1648)・マチュウ(Mathieu1607〜1677)の3兄弟。ともに農民の生活を写実的に描いたが、少数の作品以外、誰の作かは特定できない。作「農民の家族」。

る‐にん【流人】

流罪るざいに処せられた人。〈日葡辞書〉

ルネサンス【Renaissance フランス】

(再生の意)13世紀末葉から15世紀末葉へかけてイタリアに起こり、次いで全ヨーロッパに波及した芸術上および思想上の革新運動。現世の肯定、個性の重視、感性の解放を主眼とするとともに、ギリシア・ローマの古典の復興を契機として、単に文学・美術に限らず広く文化の諸領域に清新な気運をひきおこし(人文主義)、神中心の中世文化から人間中心の近代文化への転換の端緒をなした。文芸復興。学芸復興。ルネッサンス。

ル‐ノートル【André Le Nôtre】

フランスの庭園設計家。ヴェルサイユ宮殿の造園を指導。(1613〜1700)

ルノルマン【Henri René Lenormand】

フランスの劇作家。第一次大戦後の新劇開拓者。(1882〜1951)

ルノワール【Auguste Renoir】

フランスの画家。印象派の一人。風景よりも人物を好んで描き、人物を含む日常生活情景や肖像を華麗な色彩で描いた。作「ムーラン‐ド‐ラ‐ギャレットの舞踏会」「ボート遊びの昼食」など。(1841〜1919)

ルノワール

提供:ullstein bild/APL

ルドン【Odilon Redon】

フランスの画家・版画家。象徴派詩人たちと交友、作風は幻想的・神秘的。初め版画で白黒の深い世界を、ついで華やかな色彩の油彩画を描いた。(1840〜1916)

ルナ【Luna】

古代ローマの月の女神。

ルナール【Jules Renard】

フランスの作家。犀利さいりな観察と独自の諧謔・詩情に富む。作「にんじん」「葡萄畑の葡萄作り」「博物誌」「日記」など。(1864〜1910)

ルナチャルスキー【Anatolii Vasil'evich Lunacharskii】

ソ連の芸術理論家。学生時代から革命運動に加わり、十月革命後は教育人民委員。著「実証美学の基礎」「マルクス主義芸術理論」など。(1875〜1933)

ルナ‐パーク【Lunar Park】

(ルナは「月の」の意)1910年(明治43)東京浅草六区に開設された遊園娯楽場の名。12年大阪新世界にも開設。北原白秋、東京景物詩「ルナアパークの道化もの」

ルナン【Ernest Renan】

フランスの宗教史家・作家。実証主義的理想主義、大胆な仮説、流麗な文体が特色。キリスト教の歴史的研究で知られる。主著「イエス伝」を含む「キリスト教起原史」。(1823〜1892)

ル‐ナン【Le Nain】

フランスの画家。アントワーヌ(Antoine1588頃〜1648)・ルイ(Louis1593頃〜1648)・マチュウ(Mathieu1607〜1677)の3兄弟。ともに農民の生活を写実的に描いたが、少数の作品以外、誰の作かは特定できない。作「農民の家族」。

る‐にん【流人】

流罪るざいに処せられた人。〈日葡辞書〉

ルネサンス【Renaissance フランス】

(再生の意)13世紀末葉から15世紀末葉へかけてイタリアに起こり、次いで全ヨーロッパに波及した芸術上および思想上の革新運動。現世の肯定、個性の重視、感性の解放を主眼とするとともに、ギリシア・ローマの古典の復興を契機として、単に文学・美術に限らず広く文化の諸領域に清新な気運をひきおこし(人文主義)、神中心の中世文化から人間中心の近代文化への転換の端緒をなした。文芸復興。学芸復興。ルネッサンス。

ル‐ノートル【André Le Nôtre】

フランスの庭園設計家。ヴェルサイユ宮殿の造園を指導。(1613〜1700)

ルノルマン【Henri René Lenormand】

フランスの劇作家。第一次大戦後の新劇開拓者。(1882〜1951)

ルノワール【Auguste Renoir】

フランスの画家。印象派の一人。風景よりも人物を好んで描き、人物を含む日常生活情景や肖像を華麗な色彩で描いた。作「ムーラン‐ド‐ラ‐ギャレットの舞踏会」「ボート遊びの昼食」など。(1841〜1919)

ルノワール

提供:ullstein bild/APL

「ムーラン‐ド‐ラ‐ギャレット」

提供:Photos12/APL

「ムーラン‐ド‐ラ‐ギャレット」

提供:Photos12/APL

ルノワール【Jean Renoir】

フランスの映画監督。A.ルノワールの次男。ヌーヴェル‐ヴァーグに強い影響を与えた。作「素晴らしき放浪者」「どん底」「大いなる幻影」「河」など。(1894〜1979)

ルバート【rubato イタリア】

〔音〕テンポ‐ルバートの略。

ルバーブ【rhubarb】

タデ科の多年草。シベリア南部原産。スイバ・ギシギシなどに似て大きな株となり、紅色の葉柄は長さ30センチメートル内外、蓚酸の酸味がありジャムにするなど食用。欧米で広く栽培。食用大黄。ラバル。

ルバイヤート【Rubā‘īyāt ペルシア】

(四行詩の意)ウマル=ハイヤーム作の四行詩集。イギリスの詩人フィッツジェラルド(E. FitzGerald1809〜1883)の英訳によって世界に知られた。

ルバシカ【rubashka ロシア】

ロシアの男性用の、ブラウス風の上衣。立襟で左脇をボタンなどで留め、身頃はゆったりし、ウェストで紐結びにする。ルバシュカ。

ルパン【Arsène Lupin】

(正しくはリュパン)フランスの探偵小説家モーリス=ルブラン(Maurice Leblanc1864〜1941)の作品の主人公である怪盗紳士の名。

ルビ

振り仮名用活字。また、振り仮名。5号活字の振り仮名である7号活字が(→)ルビー2とほぼ同大であるからいう。

ルピア【rupiah】

インドネシアの貨幣単位。1ルピアは100セン(sen)。

ルビー【ruby】

①鋼玉こうぎょくの一変種。紅色を帯びた透明または透明に近い宝石。ミャンマーなどから産出。紅玉。

ルビー

撮影:関戸 勇

ルノワール【Jean Renoir】

フランスの映画監督。A.ルノワールの次男。ヌーヴェル‐ヴァーグに強い影響を与えた。作「素晴らしき放浪者」「どん底」「大いなる幻影」「河」など。(1894〜1979)

ルバート【rubato イタリア】

〔音〕テンポ‐ルバートの略。

ルバーブ【rhubarb】

タデ科の多年草。シベリア南部原産。スイバ・ギシギシなどに似て大きな株となり、紅色の葉柄は長さ30センチメートル内外、蓚酸の酸味がありジャムにするなど食用。欧米で広く栽培。食用大黄。ラバル。

ルバイヤート【Rubā‘īyāt ペルシア】

(四行詩の意)ウマル=ハイヤーム作の四行詩集。イギリスの詩人フィッツジェラルド(E. FitzGerald1809〜1883)の英訳によって世界に知られた。

ルバシカ【rubashka ロシア】

ロシアの男性用の、ブラウス風の上衣。立襟で左脇をボタンなどで留め、身頃はゆったりし、ウェストで紐結びにする。ルバシュカ。

ルパン【Arsène Lupin】

(正しくはリュパン)フランスの探偵小説家モーリス=ルブラン(Maurice Leblanc1864〜1941)の作品の主人公である怪盗紳士の名。

ルビ

振り仮名用活字。また、振り仮名。5号活字の振り仮名である7号活字が(→)ルビー2とほぼ同大であるからいう。

ルピア【rupiah】

インドネシアの貨幣単位。1ルピアは100セン(sen)。

ルビー【ruby】

①鋼玉こうぎょくの一変種。紅色を帯びた透明または透明に近い宝石。ミャンマーなどから産出。紅玉。

ルビー

撮影:関戸 勇

ルビー(原石)(1)

撮影:松原 聰

ルビー(原石)(1)

撮影:松原 聰

ルビー(原石)(2)

撮影:関戸 勇

ルビー(原石)(2)

撮影:関戸 勇

②イギリスの古活字の大きさの一つ。約5.5ポイント。→ルビ。

⇒ルビー‐ガラス【ルビー硝子】

⇒ルビー‐ろうむし【ルビー蝋虫】

ルピー【rupee】

インド・パキスタンなどの貨幣単位。

ルビー‐ガラス【ルビー硝子】

ガラス中に金・銅・セレンなどをコロイド状に分散させて着色した紅玉類似のガラス。紅色ガラス。

⇒ルビー【ruby】

ルビー‐ろうむし【ルビー蝋虫】‥ラフ‥

カメムシ目カタカイガラムシ科の昆虫。雄は有翅。雌は無翅で、直径3〜5ミリメートルの半球形で赤褐色の蝋物質に厚くおおわれる。ミカン・茶・椿など多種の木の枝や葉に寄生してスス病を起こさせる大害虫。原産地はインド、明治初期にミカンの苗木に付いて侵入。

⇒ルビー【ruby】

ルビコン【Rubicon】

イタリア中部、アペニン山脈に発源し、アドリア海に注ぐ川。古代ローマ時代、ガリア‐キサルピナとイタリアとの境をなした。前49年ポンペイウスとの対抗を決意したカエサルは、「骰子さいは投げられた」と言い、元老院令を犯してこれを渡った。

ルビジウム【rubidium】

(ラテン語で「赤味がかった」意のrubidusから)アルカリ金属元素の一種。元素記号Rb 原子番号37。原子量85.47。銀白色の軟らかい金属。空気中で酸化され、水と激しく反応。炎色反応は深赤色。カリウム鉱物に少量含まれて産出。質量数85と87の2種の同位体があり、後者はベータ線を出す。

⇒ルビジウム‐ストロンチウム‐ほう【ルビジウムストロンチウム法】

ルビジウム‐ストロンチウム‐ほう【ルビジウムストロンチウム法】‥ハフ

ルビジウム87がストロンチウム87に放射性壊変することを利用した、岩石鉱物の年代測定法。

⇒ルビジウム【rubidium】

ルビ‐つき【ルビ付】

①ルビ付活字の略。漢字に振り仮名の付いた活字。

②漢字に振り仮名の施してあること。

ルビッチ【Ernst Lubitch】

アメリカの映画監督。ドイツ生れ。ドイツで活躍、のちにアメリカ映画界でも成功。洗練された恋愛喜劇を得意とする。作「パッション」「結婚哲学」「天国は待ってくれる」など。(1892〜1947)

ルピナス【Lupinus ラテン】

マメ科ハウチワマメ属植物(その学名)。北アメリカを中心に約300種。観賞用ルピナスは多年草で、高さ約70センチメートル、葉は掌状に分裂。花は紫色または白色で総状に配列、藤の花を逆さに立てたような外見から「昇り藤」の名もある。ほかにキバナルピナス・ラッセルルピナスなど数種。ルーピン。

ルビンシュタイン【Anton Rubinstein】

ロシアの作曲家・ピアノ奏者。1862年ペテルブルグ音楽院を創設。ロシアの音楽発展の功労者。(1829〜1894)

ルビンシュタイン【Artur Rubinstein】

ポーランド生れのピアノ奏者。1946年アメリカに帰化。華麗な技巧をもち、ショパンの演奏に定評。(1887〜1982)

る‐ふ【流布】

世に広まること。広く知れ渡ること。「よくないうわさが―する」

ルフェーヴル【Georges Lefebvre】

フランスの歴史家。フランス革命史の研究で独自の経済的・社会的な階級分析を行い、基礎を築く。主著「1789年」。(1874〜1959)

るふ‐ぼん【流布本】

広く世に普及している本。通行本。特に、伝本の中で江戸時代に整版本で広く流布した系統の本。

ルフラン【refrain フランス】

〔音〕(→)リフレインに同じ。

ル‐ブラン【Charles Le Brun】

フランスの画家。ローマでプーサンに学んだ後、ルイ14世付き首席画家。ヴェルサイユ宮殿の装飾を主宰。美術行政に力をふるう。作「宰相セギエの肖像」。(1619〜1690)

ルブラン‐ほう【ルブラン法】‥ハフ

〔化〕フランスの化学者ルブラン(Nicolas Leblanc1742〜1806)が1790年に考案した炭酸ナトリウムの工業的製造法。食塩に硫酸を作用させて硫酸ナトリウムを作り、これを石灰石および石炭と混じ、高熱で炭酸ナトリウムに変える。

ルブリケーション【lubrication】

機械に油をさすこと。給油。潤滑。

ルブリン【Lublin】

ポーランド東部の都市。ルブリン‐カトリック大学やマリー‐キュリー大学がある。第二次大戦時には、郊外のマイダネクにナチス‐ドイツの強制収容所が建設された。人口35万7千(2002)。

ルブルック【William of Rubrouck】

フランシスコ会修道士。フランドル生れ。1253年布教のためモンゴルに入り、翌年帰国。東洋各地の地理・風習・宗教・言語を記した旅行記を著す。フランス語名リュブリュキ。(1220頃〜1293頃)

ルベーグ‐せきぶん【ルベーグ積分】

〔数〕フランスの数学者ルベーグ(Henri Lebesgue1875〜1941)が発見した新しい積分概念。集合の測度の観点から従来の積分概念を一般化して適用範囲を飛躍的にひろげたもので、解析学の著しい進歩の素因となった。

ルポ

ルポルタージュの略。

る‐ほう【屡報】

しばしば報道すること。

る‐ぼう【流亡】‥バウ

⇒りゅうぼう

ルポ‐ライター

(和製語)ルポルタージュの執筆を職業とする人。

ルポルタージュ【reportage フランス】

①報道。現地報告。探訪。ルポ。

②第一次大戦後に唱えられた文学様式で、社会の出来事を報告者の作為を加えずにありのままに叙述するもの。日本には第二次大戦後、文学の一ジャンルとして登場。報告文学。→記録文学

る‐また【ル又】

(「殳ほこ」の上部を片仮名のルと見て称したもの)「ほこつくり」の別称。

ルマン‐にじゅうよじかん‐レース【ルマン二四時間レース】‥ジフ‥

(24-heures du Le Mans フランス)自動車レースの一つ。フランス中西部のルマン市で開催される24時間耐久レース。1923年から実施。

ルミナール【Luminal】

フェノバルビタールの商標名。融点174〜178度の白色結晶。水に溶けにくい。強力な鎮静・催眠剤。

ルミネセンス【luminescence】

物質が光・紫外線・X線などの電磁波や粒子線を受けて光を発する現象、あるいは、その光。放出される光は減衰時間の短い蛍光と長い燐光とに分類される。冷光。

ルミノール【luminol】

化学式C8H7N3O2 血液に加え、過酸化水素を作用させれば青白色の蛍光を発する有機物質。血痕の鑑識にこの反応を利用する。

る‐みん【流民】

⇒りゅうみん

ルムンバ【Patrice E. Lumumba】

コンゴ1の政治家。民族運動を推進。1960年独立後、初代首相。コンゴ動乱中に殺害される。(1925〜1961)

⇒ルムンバ‐みんぞく‐ゆうこう‐だいがく【ルムンバ民族友好大学】

ルムンバ‐みんぞく‐ゆうこう‐だいがく【ルムンバ民族友好大学】‥イウカウ‥

1960年モスクワに設立された大学。校名はルムンバに因む。アジア・アフリカ・ラテン‐アメリカの給費留学生を受け入れた。現名はロシア民族友好大学。

⇒ルムンバ【Patrice E. Lumumba】

ルメートル【Jules Lemaître】

フランス印象批評の代表者。著「観劇印象記」「現代の作家たち」など。(1853〜1914)

るもい【留萌】

①北海道北西部の支庁。留萌市・増毛ましけ町・羽幌はぼろ町など9市町村が含まれる。

②北海道北西部の市。留萌支庁の所在地。日本海に面し、水産加工業が盛ん。かつては石炭積出港。人口2万7千。

ル‐モンド【Le Monde】

(「世界」の意)フランスの夕刊新聞。パリで発行。1944年創刊。傾向は中立的。

るり【瑠璃】

①(梵語vaiḍūryaの音写「吠瑠璃」の略)七宝の一つ。青色の宝石でふつうはラピス‐ラズリをさす。紺瑠璃。源氏物語梅枝「沈じんの箱に―の坏つき二つすゑて」

②ガラスの古名。

③〔動〕オオルリとコルリの総称。

④瑠璃色の略。

⇒瑠璃も玻璃も照らせば光る

ルリア【Salvador Edward Luria】

アメリカの分子遺伝学者。イタリア生れ。デルブリュック(M. Delbruck1906〜1981)とともに細菌の突然変異に関する研究を行い、細菌とファージの遺伝学の基礎を築く。ノーベル賞。(1912〜1991)

るり‐いろ【瑠璃色】

①紫色を帯びた紺色。

Munsell color system: 6PB3.5/11

②襲かさねの色目。浅葱あさぎ色の異称。

るり‐かけす【瑠璃懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。カケスに似るが極めて美しく、翼・尾は瑠璃色。他は栗赤色で、風切羽・尾羽の先端と嘴くちばしは白い。世界で奄美大島と徳之島とにだけ産する珍鳥で、天然記念物。

るりかけす

②イギリスの古活字の大きさの一つ。約5.5ポイント。→ルビ。

⇒ルビー‐ガラス【ルビー硝子】

⇒ルビー‐ろうむし【ルビー蝋虫】

ルピー【rupee】

インド・パキスタンなどの貨幣単位。

ルビー‐ガラス【ルビー硝子】

ガラス中に金・銅・セレンなどをコロイド状に分散させて着色した紅玉類似のガラス。紅色ガラス。

⇒ルビー【ruby】

ルビー‐ろうむし【ルビー蝋虫】‥ラフ‥

カメムシ目カタカイガラムシ科の昆虫。雄は有翅。雌は無翅で、直径3〜5ミリメートルの半球形で赤褐色の蝋物質に厚くおおわれる。ミカン・茶・椿など多種の木の枝や葉に寄生してスス病を起こさせる大害虫。原産地はインド、明治初期にミカンの苗木に付いて侵入。

⇒ルビー【ruby】

ルビコン【Rubicon】

イタリア中部、アペニン山脈に発源し、アドリア海に注ぐ川。古代ローマ時代、ガリア‐キサルピナとイタリアとの境をなした。前49年ポンペイウスとの対抗を決意したカエサルは、「骰子さいは投げられた」と言い、元老院令を犯してこれを渡った。

ルビジウム【rubidium】

(ラテン語で「赤味がかった」意のrubidusから)アルカリ金属元素の一種。元素記号Rb 原子番号37。原子量85.47。銀白色の軟らかい金属。空気中で酸化され、水と激しく反応。炎色反応は深赤色。カリウム鉱物に少量含まれて産出。質量数85と87の2種の同位体があり、後者はベータ線を出す。

⇒ルビジウム‐ストロンチウム‐ほう【ルビジウムストロンチウム法】

ルビジウム‐ストロンチウム‐ほう【ルビジウムストロンチウム法】‥ハフ

ルビジウム87がストロンチウム87に放射性壊変することを利用した、岩石鉱物の年代測定法。

⇒ルビジウム【rubidium】

ルビ‐つき【ルビ付】

①ルビ付活字の略。漢字に振り仮名の付いた活字。

②漢字に振り仮名の施してあること。

ルビッチ【Ernst Lubitch】

アメリカの映画監督。ドイツ生れ。ドイツで活躍、のちにアメリカ映画界でも成功。洗練された恋愛喜劇を得意とする。作「パッション」「結婚哲学」「天国は待ってくれる」など。(1892〜1947)

ルピナス【Lupinus ラテン】

マメ科ハウチワマメ属植物(その学名)。北アメリカを中心に約300種。観賞用ルピナスは多年草で、高さ約70センチメートル、葉は掌状に分裂。花は紫色または白色で総状に配列、藤の花を逆さに立てたような外見から「昇り藤」の名もある。ほかにキバナルピナス・ラッセルルピナスなど数種。ルーピン。

ルビンシュタイン【Anton Rubinstein】

ロシアの作曲家・ピアノ奏者。1862年ペテルブルグ音楽院を創設。ロシアの音楽発展の功労者。(1829〜1894)

ルビンシュタイン【Artur Rubinstein】

ポーランド生れのピアノ奏者。1946年アメリカに帰化。華麗な技巧をもち、ショパンの演奏に定評。(1887〜1982)

る‐ふ【流布】

世に広まること。広く知れ渡ること。「よくないうわさが―する」

ルフェーヴル【Georges Lefebvre】

フランスの歴史家。フランス革命史の研究で独自の経済的・社会的な階級分析を行い、基礎を築く。主著「1789年」。(1874〜1959)

るふ‐ぼん【流布本】

広く世に普及している本。通行本。特に、伝本の中で江戸時代に整版本で広く流布した系統の本。

ルフラン【refrain フランス】

〔音〕(→)リフレインに同じ。

ル‐ブラン【Charles Le Brun】

フランスの画家。ローマでプーサンに学んだ後、ルイ14世付き首席画家。ヴェルサイユ宮殿の装飾を主宰。美術行政に力をふるう。作「宰相セギエの肖像」。(1619〜1690)

ルブラン‐ほう【ルブラン法】‥ハフ

〔化〕フランスの化学者ルブラン(Nicolas Leblanc1742〜1806)が1790年に考案した炭酸ナトリウムの工業的製造法。食塩に硫酸を作用させて硫酸ナトリウムを作り、これを石灰石および石炭と混じ、高熱で炭酸ナトリウムに変える。

ルブリケーション【lubrication】

機械に油をさすこと。給油。潤滑。

ルブリン【Lublin】

ポーランド東部の都市。ルブリン‐カトリック大学やマリー‐キュリー大学がある。第二次大戦時には、郊外のマイダネクにナチス‐ドイツの強制収容所が建設された。人口35万7千(2002)。

ルブルック【William of Rubrouck】

フランシスコ会修道士。フランドル生れ。1253年布教のためモンゴルに入り、翌年帰国。東洋各地の地理・風習・宗教・言語を記した旅行記を著す。フランス語名リュブリュキ。(1220頃〜1293頃)

ルベーグ‐せきぶん【ルベーグ積分】

〔数〕フランスの数学者ルベーグ(Henri Lebesgue1875〜1941)が発見した新しい積分概念。集合の測度の観点から従来の積分概念を一般化して適用範囲を飛躍的にひろげたもので、解析学の著しい進歩の素因となった。

ルポ

ルポルタージュの略。

る‐ほう【屡報】

しばしば報道すること。

る‐ぼう【流亡】‥バウ

⇒りゅうぼう

ルポ‐ライター

(和製語)ルポルタージュの執筆を職業とする人。

ルポルタージュ【reportage フランス】

①報道。現地報告。探訪。ルポ。

②第一次大戦後に唱えられた文学様式で、社会の出来事を報告者の作為を加えずにありのままに叙述するもの。日本には第二次大戦後、文学の一ジャンルとして登場。報告文学。→記録文学

る‐また【ル又】

(「殳ほこ」の上部を片仮名のルと見て称したもの)「ほこつくり」の別称。

ルマン‐にじゅうよじかん‐レース【ルマン二四時間レース】‥ジフ‥

(24-heures du Le Mans フランス)自動車レースの一つ。フランス中西部のルマン市で開催される24時間耐久レース。1923年から実施。

ルミナール【Luminal】

フェノバルビタールの商標名。融点174〜178度の白色結晶。水に溶けにくい。強力な鎮静・催眠剤。

ルミネセンス【luminescence】

物質が光・紫外線・X線などの電磁波や粒子線を受けて光を発する現象、あるいは、その光。放出される光は減衰時間の短い蛍光と長い燐光とに分類される。冷光。

ルミノール【luminol】

化学式C8H7N3O2 血液に加え、過酸化水素を作用させれば青白色の蛍光を発する有機物質。血痕の鑑識にこの反応を利用する。

る‐みん【流民】

⇒りゅうみん

ルムンバ【Patrice E. Lumumba】

コンゴ1の政治家。民族運動を推進。1960年独立後、初代首相。コンゴ動乱中に殺害される。(1925〜1961)

⇒ルムンバ‐みんぞく‐ゆうこう‐だいがく【ルムンバ民族友好大学】

ルムンバ‐みんぞく‐ゆうこう‐だいがく【ルムンバ民族友好大学】‥イウカウ‥

1960年モスクワに設立された大学。校名はルムンバに因む。アジア・アフリカ・ラテン‐アメリカの給費留学生を受け入れた。現名はロシア民族友好大学。

⇒ルムンバ【Patrice E. Lumumba】

ルメートル【Jules Lemaître】

フランス印象批評の代表者。著「観劇印象記」「現代の作家たち」など。(1853〜1914)

るもい【留萌】

①北海道北西部の支庁。留萌市・増毛ましけ町・羽幌はぼろ町など9市町村が含まれる。

②北海道北西部の市。留萌支庁の所在地。日本海に面し、水産加工業が盛ん。かつては石炭積出港。人口2万7千。

ル‐モンド【Le Monde】

(「世界」の意)フランスの夕刊新聞。パリで発行。1944年創刊。傾向は中立的。

るり【瑠璃】

①(梵語vaiḍūryaの音写「吠瑠璃」の略)七宝の一つ。青色の宝石でふつうはラピス‐ラズリをさす。紺瑠璃。源氏物語梅枝「沈じんの箱に―の坏つき二つすゑて」

②ガラスの古名。

③〔動〕オオルリとコルリの総称。

④瑠璃色の略。

⇒瑠璃も玻璃も照らせば光る

ルリア【Salvador Edward Luria】

アメリカの分子遺伝学者。イタリア生れ。デルブリュック(M. Delbruck1906〜1981)とともに細菌の突然変異に関する研究を行い、細菌とファージの遺伝学の基礎を築く。ノーベル賞。(1912〜1991)

るり‐いろ【瑠璃色】

①紫色を帯びた紺色。

Munsell color system: 6PB3.5/11

②襲かさねの色目。浅葱あさぎ色の異称。

るり‐かけす【瑠璃懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。カケスに似るが極めて美しく、翼・尾は瑠璃色。他は栗赤色で、風切羽・尾羽の先端と嘴くちばしは白い。世界で奄美大島と徳之島とにだけ産する珍鳥で、天然記念物。

るりかけす

ルリカケス

撮影:小宮輝之

ルリカケス

撮影:小宮輝之

るり‐がわら【瑠璃瓦】‥ガハラ

瑠璃色の釉うわぐすりをかけた瓦。

るり‐かんのん【瑠璃観音】‥クワンオン

三十三観音の一つ。蓮華に乗って水に浮かび、手に香炉を持つ。香王観音。

るり‐ぐすり【瑠璃釉】

陶磁器で瑠璃色の着色に用いる色釉いろぐすり。着色剤として酸化コバルト末を混合したもの。

るりこう‐にょらい【瑠璃光如来】‥クワウ‥

〔仏〕薬師瑠璃光如来の略。薬師如来。

るり‐こん【瑠璃紺】

紺碧で光沢ある瑠璃色。紺瑠璃。

ルリスタン【Luristan】

イラン西部の地方。前2500〜前1000年頃(一説では前1000年以降)に遡るその古代文化は、青銅器が有名で、動物の意匠を施した斧・剣、また、壺・装身具など小工芸品が多い。

るり‐そう【瑠璃草】‥サウ

①ムラサキ科の多年草。山地に自生、高さ30センチメートル。葉は長楕円形。4〜5月頃、5裂した美しい鮮碧色の小花を総状に開く。鶯草。また、白花のものはハリソウ(玻璃草)という。〈[季]春〉

②ホタルカズラの別称。

るり‐たては【瑠璃蛺蝶】

タテハチョウ科の中形のチョウ。黒い翅はねの背面に、外縁に並行する青い帯がある。日本全土、朝鮮・中国から南アジアにかけて広く分布。幼虫はサルトリイバラ・シオデ・ホトトギスなどを食草とし、成虫は樹液などに集まる。成虫で越冬。

ルリタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

るり‐がわら【瑠璃瓦】‥ガハラ

瑠璃色の釉うわぐすりをかけた瓦。

るり‐かんのん【瑠璃観音】‥クワンオン

三十三観音の一つ。蓮華に乗って水に浮かび、手に香炉を持つ。香王観音。

るり‐ぐすり【瑠璃釉】

陶磁器で瑠璃色の着色に用いる色釉いろぐすり。着色剤として酸化コバルト末を混合したもの。

るりこう‐にょらい【瑠璃光如来】‥クワウ‥

〔仏〕薬師瑠璃光如来の略。薬師如来。

るり‐こん【瑠璃紺】

紺碧で光沢ある瑠璃色。紺瑠璃。

ルリスタン【Luristan】

イラン西部の地方。前2500〜前1000年頃(一説では前1000年以降)に遡るその古代文化は、青銅器が有名で、動物の意匠を施した斧・剣、また、壺・装身具など小工芸品が多い。

るり‐そう【瑠璃草】‥サウ

①ムラサキ科の多年草。山地に自生、高さ30センチメートル。葉は長楕円形。4〜5月頃、5裂した美しい鮮碧色の小花を総状に開く。鶯草。また、白花のものはハリソウ(玻璃草)という。〈[季]春〉

②ホタルカズラの別称。

るり‐たては【瑠璃蛺蝶】

タテハチョウ科の中形のチョウ。黒い翅はねの背面に、外縁に並行する青い帯がある。日本全土、朝鮮・中国から南アジアにかけて広く分布。幼虫はサルトリイバラ・シオデ・ホトトギスなどを食草とし、成虫は樹液などに集まる。成虫で越冬。

ルリタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

るり‐ちょう【瑠璃鳥】‥テウ

①スズメ目ヒタキ科の鳥。全体濃い紫青色で、腹部は淡色。台湾・中国などに産し、深山の渓谷にすむ。シナルリチョウなど。

②オオルリの別称。

るり‐とう【瑠璃灯】

①瑠璃製の油皿を内部に納めた吊灯籠つりどうろう。

②大道具用語。多く京阪歌舞伎の舞踊劇の場合、火を点じた小蝋燭ころうそくを背景に一面に並べて舞台面を飾ったもの。

るり‐とらのお【瑠璃虎の尾・兎児尾苗】‥ヲ

ゴマノハグサ科の多年草。高地の草原に生じ、高さ約1メートル。葉は卵形。夏、茎頂に紫碧色の小合弁花を尾状に密生。

るり‐はこべ【瑠璃蘩蔞】

サクラソウ科の一年草。世界の熱帯・亜熱帯に広く分布。琉球列島や小笠原諸島でも路傍や草地の雑草となる。角張って細長い茎が半ば地面を這い、ハコベに似た軟質・長卵形の葉を無柄で対生する。葉腋から花柄を出し、星形に5裂する青紫色または赤色の小花を上向きに開く。

るり‐びたき【瑠璃鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。全長約15センチメートル。雄は背面が青く、腹面は白で脇が橙色。雌は背面が緑褐色で、腹面が白色。鳴き声が美しい。アジア大陸東部に分布し、日本では九州を除く全国の亜高山帯にすみ、秋・冬に低地に移動する。

ルリビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

るり‐ちょう【瑠璃鳥】‥テウ

①スズメ目ヒタキ科の鳥。全体濃い紫青色で、腹部は淡色。台湾・中国などに産し、深山の渓谷にすむ。シナルリチョウなど。

②オオルリの別称。

るり‐とう【瑠璃灯】

①瑠璃製の油皿を内部に納めた吊灯籠つりどうろう。

②大道具用語。多く京阪歌舞伎の舞踊劇の場合、火を点じた小蝋燭ころうそくを背景に一面に並べて舞台面を飾ったもの。

るり‐とらのお【瑠璃虎の尾・兎児尾苗】‥ヲ

ゴマノハグサ科の多年草。高地の草原に生じ、高さ約1メートル。葉は卵形。夏、茎頂に紫碧色の小合弁花を尾状に密生。

るり‐はこべ【瑠璃蘩蔞】

サクラソウ科の一年草。世界の熱帯・亜熱帯に広く分布。琉球列島や小笠原諸島でも路傍や草地の雑草となる。角張って細長い茎が半ば地面を這い、ハコベに似た軟質・長卵形の葉を無柄で対生する。葉腋から花柄を出し、星形に5裂する青紫色または赤色の小花を上向きに開く。

るり‐びたき【瑠璃鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。全長約15センチメートル。雄は背面が青く、腹面は白で脇が橙色。雌は背面が緑褐色で、腹面が白色。鳴き声が美しい。アジア大陸東部に分布し、日本では九州を除く全国の亜高山帯にすみ、秋・冬に低地に移動する。

ルリビタキ(雄)

撮影:小宮輝之

ルリビタキ(雌)

撮影:小宮輝之

ルリビタキ(雌)

撮影:小宮輝之

大辞林の検索結果 (15)

る-す【留守】🔗⭐🔉

る-す [1] 【留守】 (名)スル

(1)主人や家人などの外出中,その家を守ること。るすい。「隣に―を頼む」

(2)外出して家にいないこと。「母は今―です」「しばらく日本を―にする」「居―」

(3)(多く「お留守になる」の形で)あることにのみ注意が向いて,別のことに気が回らないこと。「攻めるばかりで守りがお―になる」

るす=を預か・る🔗⭐🔉

――を預か・る

留守番の役目を負う。

るす=を使・う🔗⭐🔉

――を使・う

不在をよそおう。居留守(イルス)を使う。

るす【留守】🔗⭐🔉

るす 【留守】

姓氏の一。中世,陸奥国の豪族。鎌倉幕府御家人伊沢家景が陸奥国留守職を任ぜられ,留守と称す。後に伊達氏に服し,家臣となる。

るす-い【留守居】🔗⭐🔉

るす-い ― [2][0] 【留守居】 (名)スル

(1)「留守番」に同じ。

(2)江戸幕府の職名。老中の支配に属し,大奥の取り締まり,非常立ち退き,諸国関所の女手形などに関する事務をつかさどり,将軍出行の際,城中にとどまって守衛した。奥年寄。

(3)江戸時代,諸藩の江戸屋敷に置かれた職名。幕府・他藩との折衝にあたった。

[2][0] 【留守居】 (名)スル

(1)「留守番」に同じ。

(2)江戸幕府の職名。老中の支配に属し,大奥の取り締まり,非常立ち退き,諸国関所の女手形などに関する事務をつかさどり,将軍出行の際,城中にとどまって守衛した。奥年寄。

(3)江戸時代,諸藩の江戸屋敷に置かれた職名。幕府・他藩との折衝にあたった。

[2][0] 【留守居】 (名)スル

(1)「留守番」に同じ。

(2)江戸幕府の職名。老中の支配に属し,大奥の取り締まり,非常立ち退き,諸国関所の女手形などに関する事務をつかさどり,将軍出行の際,城中にとどまって守衛した。奥年寄。

(3)江戸時代,諸藩の江戸屋敷に置かれた職名。幕府・他藩との折衝にあたった。

[2][0] 【留守居】 (名)スル

(1)「留守番」に同じ。

(2)江戸幕府の職名。老中の支配に属し,大奥の取り締まり,非常立ち退き,諸国関所の女手形などに関する事務をつかさどり,将軍出行の際,城中にとどまって守衛した。奥年寄。

(3)江戸時代,諸藩の江戸屋敷に置かれた職名。幕府・他藩との折衝にあたった。

るすい-ばん【留守居番】🔗⭐🔉

るすい-ばん ― ― [0] 【留守居番】

(1)留守居にあたる役。

(2)江戸幕府の職名。老中の支配に属し,江戸城本丸の守衛にあたった。

― [0] 【留守居番】

(1)留守居にあたる役。

(2)江戸幕府の職名。老中の支配に属し,江戸城本丸の守衛にあたった。

― [0] 【留守居番】

(1)留守居にあたる役。

(2)江戸幕府の職名。老中の支配に属し,江戸城本丸の守衛にあたった。

― [0] 【留守居番】

(1)留守居にあたる役。

(2)江戸幕府の職名。老中の支配に属し,江戸城本丸の守衛にあたった。

るす-がち【留守勝ち】🔗⭐🔉

るす-がち [0] 【留守勝ち】 (形動)[文]ナリ

留守が多いこと。よく留守にすること。また,そのさま。「―な家」

るす-がみ【留守神】🔗⭐🔉

るす-がみ [3] 【留守神】

神無月に他の神々が出雲へ行っている間,家にいて留守をすると考えられている神。荒神・恵比須・大黒・亥(イ)の子の神などをいう場合が多い。

るす-たく【留守宅】🔗⭐🔉

るす-たく [0] 【留守宅】

家人が不在の家。

るす-どころ【留守所】🔗⭐🔉

るす-どころ 【留守所】

平安中期以降,国司の遥任化によって新たに国衙(コクガ)内に生じた機構。有力な在庁官人が,在京の国司にかわって国務を執行する役所をいう。

るす-ばん【留守番】🔗⭐🔉

るす-ばん [0] 【留守番】

主人や家人などの外出中,その家を守ること。また,その人。るすい。「―をする」

るすばん-でんわ【留守番電話】🔗⭐🔉

るすばん-でんわ [5] 【留守番電話】

留守中に電話がかかると自動的に伝言を伝えたり,相手のメッセージを録音したりする電話。

るす【留守にする】(和英)🔗⭐🔉

るす【留守にする】

be not in[at home];be out;be away from home;neglect(勉強などを).→英和

〜中に in[during]one's absence;while one is away.

るすたく【留守宅】(和英)🔗⭐🔉

るすたく【留守宅】

a person's home while he is away.

広辞苑+大辞林に「留守」で始まるの検索結果。